Глава 17

О музыке и других искусствах

Об исторической забывчивости и колоннах с человеческим лицом, о музыкальном протестантизме и художественном централизме, а также о том, как Каспар Давид Фридрих вглядывается в Антона Брукнера, а Стэнли Кубрик — в Дьёрдя Лигети

Тексты и контексты. — Виноградная гроздочка. — Птички небесные и земные. — Функциональная гармония абсолютизма. — Буря и натиск предромантизма. — Патриотические песни. — Авангардисты и неоклассики. — Музеи: со стенами и без. — Искусство кино.

Линии: прямые, кривые, ломаные

История музыки неотделима от истории других видов искусства: музыка и живопись, музыка и литература, музыка и кинематограф — это, пользуясь геометрической аналогией, не параллельные прямые, но постоянно пересекающиеся ломаные линии. Иногда точки пересечения очевидны — как в опере. То же самое — саундтреки к кинофильмам, специфический род музыки, заведомо существующей во взаимодействии с другим художественным медиумом. Такое взаимодействие не всегда прямолинейно: скажем, французская классическая музыка времен абсолютизма, казалось бы, не находилась в непосредственном контакте с изобразительным искусством той же эпохи. Но и то и другое было порождением одной и той же придворной культуры, одного мировоззренческого поля, одной среды обитания — и потому здесь правомочно говорить о параллелях. Так, между классицистической живописью с ее культом внятных, четких линий и форм, классицистической драмой Корнеля и Расина с ее единством времени, места и действия, а также теорией функциональной гармонии Жана-Филиппа Рамо, в которой обосновывается существование устойчивых и неустойчивых ступеней в рамках тональности, обнаруживается куда больше общего, чем кажется на первый взгляд.

Практически все, с чем мы имеем дело в истории искусства, так или иначе обусловлено культурной средой: этическими, эстетическими, религиозными, философскими, социальными конвенциями, сложившимися в том или ином пространстве в то или иное время. Есть текст — и есть контекст; всякое творчество — это по определению совокупность частного и общего, индивидуального и контекстного, причудливое стечение обстоятельств в самом буквальном смысле этого словосочетания. Вот одно обстоятельство — назовем его духом времени; вот другое — личный авторский взгляд; вот они «стекаются» в разнообразных пропорциях и комбинациях — получается произведение искусства.

Поэтому, например, гений Баха неоспорим — но столь же неоспорима и его принадлежность к протестантской культуре, насквозь пропитанной символами и эмблематикой, и в этом смысле его творчество оказывается музыкальной рифмой живописи Северной Европы XVII века, которая содержит в себе сходный религиозно-дидактический подтекст. Другой пример: итальянская опера — следствие секуляризации общественной жизни и одновременно грандиозный финальный аккорд антикизирующего проекта эпохи Возрождения (подчинившего себе едва ли не все пространство ренессансной культуры), тот самый конец, который знаменует новое начало. Споры между сторонниками абсолютной и программной музыки в XIX веке шли параллельно художественным конфликтам — между романтиками и реалистами, академистами и импрессионистами, в основе которых лежали во многом схожие предпосылки. Иными словами, разные полюса культурной жизни во все времена питались из одного и того же котла идей, существовали в едином пространстве.

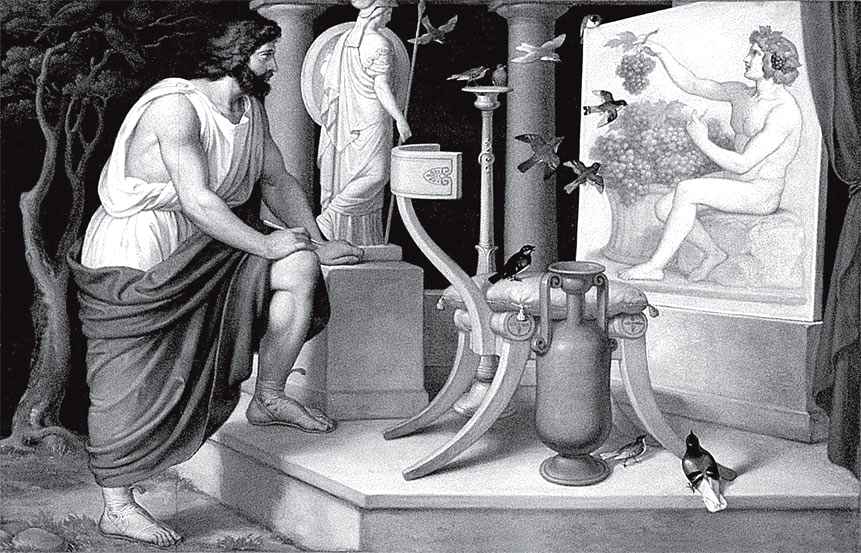

Античная эстетика, или Похоже, да не то же

Так что не стоит удивляться тому, что в европейской традиции первая кодифицированная музыкальная система, с нотацией, со списком ладов и закрепленных за ними свойств, была создана в Древней Греции — это прямо вытекает из культа порядка и логики, свойственного этим месту и времени. Увы, у нас недостаточно данных для того, чтобы подвергнуть античную музыку периодизации на манер современной ей архитектуры и изобразительного искусства, по линии «архаика — классика — эллинизм» (хотя отчасти возможно и это — ведь что такое Оксиринхский гимн, как не эллинистическое музыкальное произведение: христианский текст — но гиполидийский лад и греческая буквенная запись?). Зато очевидно, что принципы античной эстетики как таковой нашли отражение и в музыке. Судить об этом мы можем в том числе по дошедшим до нас мифам и легендам. Вот, к примеру, история художников — Зевксиса и Паррасия (между прочим, оба — реальные исторические персонажи, хотя идеализированное предание об их споре, конечно, вряд ли стоит принимать за чистую монету): «Зевксис с Паррасием поспорили, кто лучше распишет стену храма. Собрался народ, вышли двое соперников, у каждого росписи под покрывалом. Зевксис отдернул покрывало — на стене была виноградная гроздь, такая похожая, что птицы слетелись ее клевать. Народ рукоплескал. „Теперь ты отдерни покрывало!“ — сказал Зевксис Паррасию. „Не могу, — ответил Паррасий, — оно-то у меня и нарисовано“. Зевксис склонил голову. „Ты победил! — сказал он. — Я обманул глаз птиц, а ты обманул глаз живописца“».

Иоганн Георг Хильтеншпергер. Зевксис обманывает птиц картиной «Мальчик с виноградом». Фреска в Галерее истории древней живописи Эрмитажа. XIX век.

А вот — созвучный миф о музыканте Орфее:

У ног его лежала его золотая кифара. Поднял ее певец, тихо ударил по струнам и запел. Вся природа заслушалась дивного пения. Такая сила звучала в песне Орфея, так покоряла она и влекла к певцу, что вокруг него как зачарованные столпились дикие звери, покинувшие окрестные леса и горы. Птицы слетелись слушать певца. Даже деревья двинулись с места и окружили Орфея; дуб и тополь, стройные кипарисы и широколистые платаны, сосны и ели толпились кругом и слушали певца; ни одна ветка, ни один лист не дрожал на них. Вся природа казалась очарованной дивным пением и звуками кифары Орфея.

Занятно, что и там и там упоминаются обманутые, зачарованные мастерством артиста птицы, — мерой виртуозности становится крайнее натуроподобие: в изображении ли, в пении, в чем угодно. Эта эстетическая сверхидея проникает и в архитектуру — колонны античного храма, в отличие, например, от гигантских несущих столбов египетских или месопотамских построек, явно уподоблены человеческому телу. Как пишет А. Ф. Лосев, «уже давно в истории и в теории архитектуры сопоставляют греческую колонну именно с человеческим телом. Она вертикальна, как человеческое тело (а не как тело животного), и ее вертикальность не схематическая, а живая (энтазис). Она снабжена каннелюрами, в которых трудно не узнать складок платья (даже формально-технически обработка этих каннелюр близка к обработке одежды на многих статуях), и также капителью, которая уже одним своим названием указывает на скрытую здесь идею „головки“».

Искусство аккуратно вписывается в упорядоченную модель Вселенной: колонна — как образ человеческой фигуры (иногда использовались и сами фигуры — кариатиды и атланты), фрески Зевксиса и Паррасия — как примеры подражания природе, а земная музыка — как отзвук высшего порядка, пифагорейской музыки сфер, приводящей в движении весь механизм мироустройства. Эта эстетическая конструкция мыслилась незыблемой, устойчивой, идеально уравновешенной, и потому древнегреческий музыкальный канон, подобно архитектурному или скульптурному, по всей видимости, также отличался изрядной жесткостью. Да, в нем неизменно присутствовало и игровое начало — ведь что такое песнь Орфея, гипнотизирующая даже перевозчика душ Харона, или гиперреалистическое изображение виноградной грозди, как не розыгрыш, трюк, хитроумная проделка? Но при всем при этом и на Олимпийских играх, и даже на рядовых празднествах неизменно регламентировались практически все аспекты музыкальных выступлений: например, выбор песенных жанров, ладов и инструментов (лира, кифара, флейта — но ни в коем случае не многострунные «варварские» восточные арфы). Эклектика же считалась пороком, о чем Платон сообщает прямым текстом:

Впоследствии, с течением времени, зачинщиками невежественных беззаконий стали поэты, одаренные природой, но не сведущие в том, что справедливо и законно в области Муз. В вакхическом исступлении, более чем надо одержимы наслаждением, смешивали они фрэны с гимнами, пеаны с дифирамбами, на кифаре следовали флейтам, перемешивая все между собой; невольно, по недоразумению, они испортили мусическое искусство, словно оно не содержало никакой правильности и словно мерилом в нем служит только наслаждение, почувствованное тем, кто получает удовольствие, независимо от того, плохой он или хороший. Составляя такие произведения и излагая подобные учения, они вселили большинству беззаконное отношение к мусическим искусствам и дерзкое высокомерие, побудившее их считать себя достойными судьями.

Ни в склад, ни в лад

По контрасту следующая эпоха, раннехристианская и затем средневековая, — это время неуравновешенное и неустойчивое: стройная античная система ценностей больше не объясняла непредсказуемые флуктуации универсума — опустошительные варварские набеги, кризис римской императорской власти, кризис доверия к власти как таковой — и потому терпела крах, а на ее месте рождалось новое мировоззрение, а значит, новая культурная среда, новая этика и эстетика. Нам опять-таки тяжело делать выводы о музыкальной жизни времен упадка Римской империи в силу недостатка документальных свидетельств — зато до нас дошло немало произведений искусства, позволяющих судить о культурных процессах, происходивших в этот период. Мраморный бюст императора Диоклетиана (годы правления 284–305) еще несет на себе отпечатки развитого скульптурного стиля высокой римской классики: трехмерность, портретное сходство, тонкая проработка волос и бороды с помощью буравчика. Образы его преемников, Галерия (293–311) и особенно следующего императора, Максимина Дазы (305–313), уже напоминают скорее о восточных погребальных масках — плоскостные решения, подчеркнутые контуры, предельно обобщенные выражения лиц с пустыми, уставившимися в никуда глазницами. Именно к римским временам восходит пословица «Когда говорят пушки, музы молчат», и очевидно, что находившейся в состоянии постоянных междоусобиц и внешних войн империи было не до рафинированного искусства — приемы, прославившие римскую скульптуру времен расцвета, стали потихоньку забываться.

Скульптурные портреты римских императоров Диоклетиана (284–305) и Максимина Дазы (305–313).

Подобная участь почти неминуемо должна была постичь и музыкальное искусство — и косвенным свидетельством этого стала путаница, возникшая в Средние века в области музыкальной теории. В начале VI века Боэций, философ, теолог, политический деятель, один из самых просвещенных людей своего времени, который в «Истории» Эдварда Гиббона даже назван «последним римлянином», каталогизировал в трактате «О музыкальном установлении» античную систему октавных ладов. Благодаря его трудам античные представления о музыке не были преданы забвению — однако с интерпретацией Боэциевой премудрости у потомков то и дело возникали трудности. Спустя три сотни лет, в другом трактате — «Alia Musica» («Иная музыка»), устоявшиеся названия музыкальных ладов — фригийский, лидийский, дорийский и т. д. — соответствовали совсем другим звукорядам. Как пишет в «Справочнике по григорианскому хоралу» Дэвид Хайли, «что касается модальной терминологии, то автор [трактата „Иная музыка“] просто присвоил названия греческих ладов восьми ладам григорианских хоралов, проигнорировав их основные свойства. У Боэция под этими названиями фигурировали звукоряды, демонстрирующие семь видов октавных консонансов; никакой внутренней иерархии тонов не подразумевалось. Церковные лады, однако, не могут быть уподоблены этим звукорядам, ведь некоторые тоны в них иерархически выделены [например, финалис — „окончательный“ тон]».

Отсюда несоответствие одинаково называющихся ладов в античной и в средневековой церковной традициях: как указывает Хайли, первые попытки вернуть понятиям фригийского или дорийского лада их первоначальное значение были предприняты только в XVI веке, когда европейские гуманисты всерьез заинтересовались оригинальными античными источниками, а не их позднейшими пересказами. Что до описанной терминологической путаницы, то она, в общем, вполне характерна для Темных веков, как принято называть несколько столетий общего социокультурного раздрая, постигшего европейскую цивилизацию после падения Римской империи. Античная мудрость в это время оказалась в значительной степени забыта — вместе с языком, на котором она формулировалась: даже современники Боэция в большинстве своем уже не знали греческого. Старые книги горели в пожарах и рассыпались от ветхости, изменился и сам носитель литературной информации — на место папируса пришел пергамент, и многие старые источники так и не были переписаны в новом формате. Характерно, кстати, что восточная часть Римской империи, Византия, сохранив и государственную целостность, и преемственность по отношению к античной культуре, быстрее оправилась от потрясений — уже в IX веке здесь жила и творила Кассия Константинопольская, автор стихир, ямбических эпиграмм и канонов, вероятно, первый композитор в истории человечества, которого мы знаем по имени и чьи произведения можем исполнить и послушать. Конечно, теоретически своя Кассия могла быть и на Западе — но мы о ней ничего не знаем, что само по себе показательно: западноевропейская история этого периода в самом деле как будто бы скрыта во тьме времен.

И свет во тьме светит

Впрочем, насчет раннего Средневековья есть и иная точка зрения, для которой термин «Темные века» — образчик ангажированной историографии, дискриминирующей целый исторический период на основании ложной посылки о художественном превосходстве развитой античной культуры над примитивной средневековой. И действительно, выражение, по всей видимости, восходит к Петрарке, который был, скажем так, заинтересованным комментатором — поскольку жил в XIV веке и придерживался гуманистических ренессансных воззрений. О Средних веках он писал так: «Даже тогда были люди, чей гений сиял посреди чудовищных заблуждений, чей взгляд был зорок и остр, хотя вокруг клубилась тьма, густой, глубокий мрак».

К сожалению, если за этим утверждением и следовал какой-либо перечень востроглазых гениев Средневековья, то впоследствии он оказался утрачен — но можно предположить, что в него были бы включены и Боэций, и Блаженный Августин, и другие авторы, размышлявшие на темы теории и практики музицирования. В конце концов, идеалом Петрарки явно была античность — но ведь и Боэций отталкивался от пифагорейской концепции музыки сфер. Вообще, если, скажем, в изобразительном искусстве раннего Средневековья античные эстетические идеалы были практически полностью отброшены (чтобы вновь обрести актуальность лишь в эпоху Возрождения), то в делах музыкальных переход оказался, пожалуй, менее резким: древнегреческий кифаред или флейтист, оказавшись в Италии или Франции VI–X веков нашей эры, конечно, был бы изрядно удивлен низким статусом инструментальной музыки (в храмах предписывалось пение а капелла) или переиначенными наименованиями ладов, но определенно понял бы и принял теорию о небесной гармонии. Ведь средневековые теоретики прямо унаследовали ее из античности — правда, не упустив возможность изящно встроить в нее образ Иисуса Христа, представления о спасении души и прочие аспекты своего вероучения.

История средневековой музыки — это пример того, как конвенции среды определяют развитие целого вида искусства: если бы инструментальная музыка, низведенная в это время до бытового, фольклорного жанра, не была изъята церковными иерархами из богослужебной практики, шестеренки музыкального прогресса, надо думать, крутились бы совершенно иначе. В сложившейся же ситуации музыка — по крайней мере, в своей духовной разновидности — эволюционировала в тесной связи с архитектурой и архитектурной декорацией (почти безальтернативным пространством ее бытования оказался собор). Так, романскому стилю — массивные храмовые своды, минимум декора, тяготение к горизонтали — и хронологически, и фактически соответствовал одноголосный григорианский хорал (расцвет — IX–X века). Таким было визуальное и акустическое воплощение раннесредневековой веры — мистической, во многом обскурантистской, в так называемый патристический период, связанный с деятельностью и творчеством отцов церкви, не отличавшейся ни гибкостью, ни милосердием. Эти особенности в романскую эпоху приведут, в частности, к крестовым походам против неверных, которые, кстати говоря, на своей территории в те годы выстроили значительно более гуманистическое и толерантное общество, нежели западноевропейское.

Бенедиктинское аббатство Лессе в Нормандии. XI век.

Реабилитация красоты

Напротив, музыкальной параллелью готического стиля — более воздушного, прозрачного, завороженного идеей вертикального движения (благо новые архитектурные решения вроде аркбутанов и контрфорсов позволяли строить более высокие здания), не чуждого яркой и изощренной скульптурной и витражной декорации — стали полифонические органумы; две яркие полифонические школы развитого Средневековья неслучайно получили свое название в честь крупных готических соборов той эпохи — Сент-Этьен в Лиможе и Нотр-Дам в Париже. В дополнительных голосах органумов, как в узорах нервюр на храмовых сводах зрелой готики, не было конструктивного, «несущего» смысла — грубо говоря, и то и другое было нужно «для красоты», причем красоты, зримой уже не только Богу да ангелам на небесах, но и самым грешным из ее свидетелей. Для того чтобы оценить мировоззренческий сдвиг, произошедший в Высокое Средневековье (XI–XIV века), достаточно сравнить две цитаты из знаковых литературных памятников. Вот раннехристианская «Исповедь» Августина (конец IV века):

Не телесную красоту, не временную прелесть, не сияние вот этого света, столь милого для глаз, не сладкие мелодии всяких песен, не благоухание цветов, мазей и курений, не манну и мед, не члены, приятные земным объятиям, — не это люблю я, любя Бога моего. И, однако, я люблю некий свет и некий голос, некий аромат, и некую пищу, и некие объятия, когда люблю Бога моего; это свет, голос, аромат, пища, объятия внутреннего моего человека — там, где душе моей сияет свет, который не ограничен пространством, где звучит голос, который время не заставит умолкнуть, где разлит аромат, который не развеет ветром, где пища не теряет вкуса при сытости, где объятия не размыкаются от пресыщения. Вот что люблю я, любя Бога моего.

Аркбутаны, контрфорсы и декоративные элементы собора Сент-Этьен в Лиможе. XIII–XIX века.

А вот «Сумма теологии» Фомы Аквинского (вторая половина XIII века):

Красота же имеет отношение к познавательной способности, ибо красивыми называются предметы, которые нравятся своим видом. Вот почему красота заключается в должной пропорции: ведь ощущение (sensus) наслаждается вещами, обладающими должной пропорцией, как ему подобными, поскольку и ощущение есть некое разумение (ratio), как и всякая познавательная способность вообще. И так как познание происходит путем уподобления, подобие же имеет в виду форму, собственно красота связана с понятием формальной причины.

Разница — во всем, вплоть до стилистики: у Августина — взволнованный монолог человека, утвердившегося в вере и не испытывающего тяги к какой-либо рассудочной инспекции своих убеждений, у Аквината — рациональное, почти педагогическое по своей манере изложение, напоминающее трактаты античных мыслителей. Последнее — знак нового времени в истории философии, схоластического (в противовес августиновской патристике), то есть той эпохи, когда накопленный античностью багаж знаний о мире вновь стал кому-то интересен — и хотя бы частично доступен; от философов в этих условиях требовалось главным образом примирить эти вновь обретенные знания с теологическим каноном средневековья.

Но главное различие двух приведенных цитат — в самом восприятии красоты: для Августина это лишь сосуд, в котором содержится божественная благодать, для Фомы Аквинского же она вполне самоценна. То есть эстетическое наслаждение обособляется от сферы сакрального — оно больше не воспринимается всего лишь как приятный побочный эффект в трудном деле духовного совершенствования. Отсюда постепенное усиление декоративных элементов практически во всех видах искусства: каменная вязь зрелых готических порталов, гротескные картинки-drolleries на полях средневековых книг и эстетская полифоническая музыка мотетов Ars subtilior.

Автора! Автора!

Всплеск декоративности — в противовес строгой конструктивности предшествующей эпохи — диктовался общими изменениями культурной среды: ее «обмирщением», переходом от несколько репрессивной духовности к большей светскости и открытости. Характерно, что к этому периоду относятся первые дошедшие до нас из западноевропейского Средневековья имена поэтов-трубадуров, художников и композиторов. Конечно, в значительной степени это объясняется растущим с каждым столетием количеством исторических источников и их лучшей сохранностью, но, пожалуй, не только этим. На деревянном распятии из собора в итальянском Сполето обнаружили датировку (1187 год) и подпись художника — Альберто Сотио. Произведения искусства для храмов всей Европы создавались и раньше, но до синьора Сотио никому из авторов и в голову не приходило сообщать свое имя современникам и потомкам. То же самое касается архитектуры — подпись архитектора Диотисальви красуется на одном из камней пизанского баптистерия Сан-Джованни (ему же теперь часто приписывается и знаменитая падающая башня по соседству).

Альберто Сотио. Распятие. 1187.

В чем тут дело? Уж точно не в том, что в XII веке художники вдруг ни с того ни с сего сделались честолюбивы, а до этого были, наоборот, чрезвычайно скромны. По-видимому, причина в том, что целеполагание искусства стало другим — прежде художники (а равно архитекторы или композиторы) творили исключительно во имя вышеупомянутого спасения души, а не ради мирской славы. Теперь же, в соответствии с мировоззрением новой эпохи, они все чаще стали задумываться о сиюминутной, земной ценности ремесла — и это не замедлило сказаться на их творческих повадках. Конечно, любой художник по определению оставался богобоязненным христианином (подвергать сомнению церковные догматы станут лишь в эпоху Возрождения распоясавшиеся гуманисты вроде флорентийского философа Пико делла Мирандола). Но одновременно он мыслил себя уже и немножко Паррасием, гением, стремившимся поразить своим искусством птиц и людей.

Краткий курс музыкальной орнитологии

Кстати, тема птиц, зачарованных человеческим творчеством — и конкретно музыкой, — вновь всплывает в источниках позднего Средневековья, причем ее редакция с античных времен практически не изменилась; итальянский хронист Джованни да Прато так описывает перформативные практики легендарного композитора и органиста XIV века Франческо Ландини:

Покуда тысячи птиц пели среди покрытых зеленью ветвей, кто-то попросил Франческо немного сыграть на органе, чтобы выяснить, заставит ли это птиц замолчать — или, наоборот, запеть еще громче. Он тотчас же выполнил просьбу, и случилось великое чудо: стоило политься звуку, как многие птицы замолчали, и слетелись вокруг словно бы в изумлении, и долго слушали его игру; затем же они продолжили свою песню и усилили ее, демонстрируя неподдельный восторг, особенно один соловей, усевшийся на ветвь прямо над головой Франческо.

Спустя несколько столетий, на рубеже XVII–XVIII веков, подобного «Влюбленного соловья» запечатлеет в одной из своих клавесинных пьес тезка Ландини Франсуа Куперен — а по соседству на страницах его нотных тетрадей обнаружатся еще и, например, «Жалобные малиновки». В том, что птичье пение стало сквозной темой в истории музыки, пожалуй, нет ничего удивительного — среди всех звуков природы оно едва ли не единственное организовано мелодически (в отличие, скажем, от шума ветра или плеска морских волн). Попытки вокально или инструментально имитировать птичьи трели, как было показано выше, предпринимались еще в античную эпоху; в Новое же и Новейшее время соловьи, помимо Куперена, «поют», например, в трех разных произведениях Генделя, в «Ипполите» Рамо, в Третьей симфонии Бетховена, в музыке Глинки, Мендельсона, Равеля. Не меньшей популярностью среди композиторов пользовалась кукушка, чей характерный «джингл», как правило, воспроизводился с помощью большой или малой терции: классический пример — вторая часть бетховенской Пасторальной, похожую кукушку слышно у Вивальди, в «Снегурочке» Римского-Корсакова и «Карнавале животных» Сен-Санса. А вот Малер в Первой симфонии отошел от канона и заставил птицу куковать в кварту. В XX веке музыкальная орнитология достигла апогея в творчестве Оливье Мессиана: с 14 лет он делал полевые записи птичьего пения и в своих экспедициях добрался даже до Новой Зеландии. Названия многих сочинений, например «Пробуждение птиц» (1953) для фортепиано с оркестром или фортепианный «Каталог птиц» (1956–1958), звучат буквально, но, в отличие от предшественников, Мессиан не просто использовал птичьи трели в иллюстративном смысле, но сформировал на их основе собственный художественный язык, влиятельную музыкальную систему и мировоззрение одновременно:

В часы уныния, когда я особенно ясно осознаю всю бессмысленность своего существования, когда звуки всякой музыки кажутся мне беспомощными, я вспоминаю истинное лицо музыки, забытое в лесах, полях, горах или на морском побережье, — пение птиц. Именно в этом заключается для меня музыка, музыка естественная, безымянная, существующая для удовольствия, для того чтобы встречать восход солнца, очаровывать возлюбленную, развеивать усталость, — прощаясь с отрезком жизни в момент, когда кончается день и наступает вечер…

Оливье Мессиан записывает голоса птиц.

Впрочем, столь ценимая Мессианом естественность далеко не всегда в истории человечества почиталась за добродетель. В трактате Августина «О музыке» приведен диалог учителя и ученика, из которого делается однозначный вывод: пение птиц бессознательно и, следовательно, не может считаться искусством, ибо в основе последнего непременно должно лежать некое проявление разума. В XVII веке английский поэт Ричард Крэшо пишет стихотворение «Музыкальный поединок» о соревновании лютниста с соловьем; судьба последнего оказывается печальной:

Увы, напрасно! Многозвучный звон

Искусных струн лишь миг пытался он

Унять в порыве горестном одним

Простым и чистым голосом своим.

И не сумел, и в скорби опочил,

И смертью пораженье искупил,

И пал на лютню, о достойный, чтоб

(Столь звучно певший!) лечь в столь звучный гроб!

Птицы настоящие — и искусственные

А в XVIII веке, на волне изобретательского бума, во Франции придумывают диковинное приспособление: «птичий орган», или la serinette. Его можно увидеть на одноименной картине Жана-Батиста Шардена; с помощью хитроумного устройства живых канареек с переменным успехом пытались научить исполнять мелодии, написанные человеком. Это своего рода кульминация долгой и славной истории причудливых музыкальных конструкций-автоматонов, популярных в Западной Европе начиная со Средних веков: в некоторых, кстати, фигурировали и искусственные певчие птицы на пневматическом управлении. Впрочем, если там речь шла всего лишь об имитации птичьего пения, то изобретатели la serinette сделали следующий шаг: они попробовали сменить пернатым репертуар. Человеческие возможности в век Просвещения, по-видимому, казались поистине безграничными — а репутация понятия «естественность», напротив, находилась на историческом минимуме.

И все же запрос на некоторую натуральность в какой-то степени сохранялся даже тогда. Как предполагает в книге «Спетые птицы. Музыка, природа и поэзия позднего Средневековья» Элизабет Эва Лич, «Влюбленные соловьи» и прочие птицы возникли в инструментальной музыке Куперена и других авторов неслучайно:

Хотя автоматоны и олицетворяли триумф человеческого разума и, таким образом, были глубоко «человечны» по своей природе, им, с их жутковатой бойкой механистичностью, определенно недоставало души. И инструменталисты-виртуозы также вызывали у зрителей скорее изумление, чем сопереживание: в описаниях их игры в источниках зачастую использован тот же набор слов, что и в описаниях работы автоматонов, — музыканты характеризуются как своего рода деревянные манекены, приводимые в действие неким механизмом… По-видимому, птичье пение, озвученное в инструментальной музыке этой эпохи, было попыткой позиционировать музыкантов как родственников пернатым песнописцам, заявить, что они не просто хорошо отлаженные машины по производству звуков, но своеобразный биологический вид, естественным свойством которого является «певучесть».

Жан-Батист Шарден. Птичий орган. 1751.

Чем дальше, тем спрос на естественность становился сильнее: если у Крэшо соловей погибал в неравной музыкальной битве с двуногим лютнистом, то в одноименной сказке Андерсена (1843) он за явным преимуществом побеждает подаренную китайскому императору механическую птицу: когда к императору приходит смерть, лишь пение живого соловья оказывается способно заставить ее убраться восвояси. У Стравинского (премьера оперы «Соловей» состоялась в 1914 году) партии автоматона предписан пентатонный звукоряд (дань китайской теме — но и намек на ограниченные возможности механического соловья), тогда как настоящая птица изъясняется виртуозными пассажами в верхнем регистре у сопрано, написанными в семиступенном ладу с его последовательностью тонов и полутонов. Дэвид Ноуэлл Смит в книге «О голосе в поэзии» подытоживает: «Голос соловья более ярок, чем обычный человеческий, и менее предсказуем, нежели пение заводной игрушки, — таково тонально-гармоническое послание Стравинского».

Так или иначе, идея о том, что пение птиц краше, чище и подлиннее любых рукотворных звуков, принадлежит уже романтическому мировоззрению — и в XX век она проникла именно с его подачи. В Средние же века хитроумные устройства-автоматоны имелись едва ли не при каждом уважающем себя королевском дворе — сходным чудом техники, к слову, тогда считался и несколько лучше знакомый нам инструмент: орган. Популярность всех этих причудливых, издающих звуки конструкций ручной работы (о массовом производстве речи еще не было) определялась общей завороженностью разного рода чудесными диковинами и возвращением в мировоззренческий обиход античной системы ценностей — подражание природе и другие игры в имитацию высоко ценились древними греками. Антикизация сознания в позднее Средневековье имела далекоидущие последствия и для следующего, ренессансного периода с его культом учености: отношение к человеку прямо зависело от широты его кругозора и многообразия его талантов (см. устойчивое выражение «человек Возрождения», обозначающее того, кто хорошо подкован во многих сферах сразу). Кроме того, усилился интерес к коллекционированию древностей, благо земля, на которой тысячелетиями ранее разворачивалась античная история, была набита ими под завязку. Вот что сообщает итальянский гуманист первой половины XV века Поджо Браччолини в одном из писем: «Я дал несколько особых поручений магистру Франциску из Пистойи, когда он покидал нас. Среди них самое важное — разыскивать любые мраморные статуи, даже если они разбиты, или найти любую замечательную [редкую] голову [от статуи], которую он может привезти с собой. Я сказал, что в местах, куда он отправлялся, они в изобилии. Действительно, Франциск очень аккуратно исполняет мои поручения: вчера я получил от него письма, написанные с острова Хиос, в которых он извещает меня о том, что у него для меня имеется три мраморные головы, исполненные Поликлетом или Праксителем. Это головы Юноны, Минервы и Вакха; последнюю он оценивает очень высоко».

Высокая античность в школе и дома

Непосредственное знакомство с античными источниками — даже притом, что насчет Поликлета и Праксителя корреспондент Поджо Флорентийского, вероятно, несколько преувеличивал, — продемонстрировало человеку эпохи Возрождения самое главное: возможность существования искусства безусловно высокого — по производимому эстетическому впечатлению, по глубине поднимаемых тем, по техническому мастерству исполнения — и притом целиком и полностью светского, лишенного какой-либо связи с религией. Это было чудесным и удивительным открытием, сотрясшим самые основы культурного мировоззрения, — и если философия отреагировала на него схоластическими «суммами» Фомы Аквинского, стремившегося найти компромисс между античными и христианскими представлениями о добре и зле, то в разных сферах искусства оно привело к еще более грандиозным переменам: высокое и низкое, духовное и светское отныне могли переплетаться друг с другом в самых причудливых конфигурациях. Прекрасный пример проникновения «высокой» античности в «низкую» бытовую жизнь демонстрирует одна из новелл Франко Саккетти, выдающегося итальянского литератора XIV века; в ней главный герой — состоятельный и образованный флорентиец Коппо ди Боргезе Доменики заказал рабочим ремонт своего дома. Пока те работали, Коппо читал Тита Ливия и пришел в страшное негодование от истории о римских женщинах, требовавших на Капитолийском холме отмены закона о запрете украшений. Свое негодование он недолго думая выплеснул на несчастных работяг:

Ах! Уходите вы сегодня с богом во имя дьявола. Я хотел бы лучше никогда не родиться на свет, когда я только подумаю, что у этих нахалок, у этих распутниц, у этих негодяек хватает дерзости бежать в Капитолий, так как они хотят вернуть свои украшения. Что сделают с ними римляне? Коппо, Коппо, стоящий здесь, не может успокоиться. Если бы я только мог, я их приказал бы сжечь всех, чтобы те, кто останутся в живых, всегда помнили бы об этом. Ступайте вон и оставьте меня в покое!Рабочие ушли, боясь, как бы не было хуже, говоря друг другу: «Какой черт с ним? Он говорит что-то о римлянах: может быть, о римских весах?»А другой прибавил: «Он рассказывает невесть что о распутницах: уж не согрешила ли его жена?»Тогда третий рабочий заметил: «А мне показалось, что он сказал про Капми-дольо; вероятно, у него голова болит».На что четвертый сказал: «А мне так показалось, что он жалуется на то, что пролил кувшин масла».

Конечно, простым каменщикам было невдомек, кто такой Тит Ливий, и даже слово «Капитолий» они расслышали неправильно, но Коппо, согласно Саккетти, бушевал аж до следующего утра и лишь тогда пришел в себя и расплатился с бригадой. Для рабочих тем не менее беседа с эксцентричным заказчиком была, надо полагать, не единственным столкновением с античностью. Результаты общей секуляризации, которую спровоцировало возвращение греко-римской древности в обиход, они наверняка могли каждый день видеть и слышать в церкви, во время обыкновенной литургии. Живописные алтарные образы, прежде сугубо иератические, плоскостные, стали мягче, тоньше, «человечнее» — на место однотонной фоновой заливки (например, золотой), увеличивавшей психологическую дистанцию между зрителем и изображением, пришли пейзажные фоны, выполненные по законам перспективы. Хотя сами эти законы будут окончательно сформулированы позже, в XV веке, Леоном Баттистой Альберти и другими мастерами архитектуры и живописи Кватроченто, уже Джотто (1267–1337) интуитивно нащупывал в своих произведениях соответствующие пространственные решения. С пейзажами же не могло быть ошибки — Святое семейство, сцены Благовещения, Распятия или Пира в Кане Галилейской изображались на фоне вовсе никакой не Каны (в которой художники отродясь не бывали и не знали, как она выглядела), а знакомого каждому прихожанину среднеитальянского пейзажа: вот же они, холмы Тосканы с маленькими позднеготическими церквушками посреди живописных деревень и овечьих пастбищ.

Джотто ди Бондоне. Фрагмент фрески «Святой Франциск дарит свой плащ бедному рыцарю». 1296–1298.

Человек — это звучит гордо

В живописи эпохи Возрождения появились новые жанры, не имевшие, что характерно, вовсе никакого религиозного, богослужебного подтекста, — мифологическая сцена и портрет. Последнее — еще один симптом сдвига и в философии, и в бизнес-модели искусства; наряду с художниками собственную важность для культурной жизни ощутили и их состоятельные патроны, называвшиеся тогда донаторами. Прежде эти люди жертвовали честно заработанные деньги храмам и монастырям — в надежде, что им это зачтется на Страшном суде; затем стали просить изображать себя на многофигурных алтарных композициях — обычно где-нибудь сбоку, в благочестивой коленопреклоненной позе; теперь же ими все чаще двигали уже не эсхатологические соображения, а обыкновенное здоровое тщеславие, — и потому портрет (поначалу сугубо заказной) быстро выделился в особый художественный жанр. Но и в музыке донаторы играли чем дальше, тем большую роль — к примеру, Карл Кюгле, автор статьи «Как представляли и чувствовали музыку в Средние века», полагает, что во многом именно с их возросшим авторитетом связано смещение композиторского интереса в мессе с проприя на ординарий:

В XIV веке появляются полифонические решения ординария — важное новшество, учитывая, что в предыдущие столетия вся композиторская активность в рамках литургии строго концентрировалась на проприи. Причины этого, по-видимому, следует искать в растущей набожности горожан и, как следствие, увеличении количества светских покровителей церквей, которое наблюдалось в XIV–XV веках. Поначалу лишь отдельные части ординария разрабатывались в мензурально-полифоническом ключе, в особенности Gloria и Credo… Но к началу XV века переписчики — как, по-видимому, и сами исполнители — принялись комбинировать эти фрагменты друг с другом в тех сочетаниях, которые казались им приятными на слух: часто встречались пары Gloria — Credo, а в рукописи из музея Болоньи, как показали недавние исследования, представлен своего рода литургический «цикл» — пять месс на текст ординария, написанных разными композиторами и соединенных в своего рода попурри.

В литургическую музыку в этот период уже напрямую проникали мелодии, заимствованные из светского обихода: см., например, бесчисленное множество месс, написанных на cantus firmus песни «L’Homme Arme», «Вооруженный человек». Так что легко представить себе ситуацию: условный рабочий из новеллы Саккетти приходит в храм — а там звучит та же мелодия, которую он только что слышал на ярмарочной площади…

Словом, стирание границ между духовным и секулярным затронуло в эпоху Возрождения практически все виды искусства — но это не единственный аспект, в котором музыка и живопись развивались параллельно друг другу. Стюарт Исакофф в книге «Музыкальный строй» сравнивает практики ренессансных органистов с деятельностью художников эпохи Кватроченто: «Настройки были… своеобразными звуковыми мирами, которые придавали нотам, заключенным в мелодии и гармонии, те или иные формы и краски. Их интервалы, созвучные и не очень, атмосфера, которую они создавали, влияние, которое они оказывали на развитие той или иной композиции, — все это соединялось в своего рода звуковую перспективу: фильтр, сквозь который во внешний мир проецировалась точка зрения композитора».

В самом деле, именно в эпоху Возрождения возникла практика темперации — то есть такой настройки музыкальных инструментов, при которой пифагорейские чистые интервалы игнорировались в целях общего благозвучия; Исакофф видит в этом нечто большее, чем просто удобный способ избежать «волчьих нот» и диссонансов. Темперация, как и перспективная живопись, — это прежде всего дерзкое вторжение человека-творца в то, что прежде считалось прерогативой другого Творца, того, который обитает на небесах: художник конструирует на холсте или доске новый мир, музыкант занимается тем же самым в сфере звуков.

Ренессансный Шенген, или Обнимитесь, миллионы

Но и на сугубо бытовом уровне музыка и изобразительное искусство движутся во времена Ренессанса параллельными курсами: так, и в той, и в другой сфере Западная Европа впервые в истории начинает представлять собой цельное, монолитное культурное пространство. На место средневековых городов-крепостей, ощерившихся неприступными башнями, приходят новые, открытые города, находящиеся друг с другом в состоянии более или менее непрерывного торгового и культурного обмена, — а у жителей появляется представление о широком, но на самом деле вполне постижимом пространстве за пределами городских стен. Неслучайно в литературе позднего Средневековья и эпохи Возрождения актуализируется тема путешествия: Данте в «Божественной комедии» блуждает по аду, раю и чистилищу (в компании античного поэта Вергилия), а одной из первых книг, отпечатанных типографом Альдом Мануцием в Венеции в конце XV века, причем сумасшедшим по меркам эпохи тиражом в 600 экземпляров, стал иллюстрированный роман «Гипноэротомахия Полифила», приписываемый Франческо Колонне, — история о том, как главный герой, уснув, переносится в античные времена и отправляется на грандиозную экскурсию по местным городам и храмам. Конечно, такое странствие можно было пережить только во сне — изобрести машину времени не удалось даже ренессансным гениям вроде Леонардо да Винчи. Однако и реальные обитатели городов эпохи Возрождения вовсю пользовались преимуществами ренессансной «евроинтеграции»: нидерландские композиторы-полифонисты Гийом Дюфаи и Жоскен Депре ездили работать в Италию — и то же самое делал, например, немецкий художник Альбрехт Дюрер; с другой стороны, выдающийся итальянский художник-кватрочентист Андреа Мантенья знал и ценил живопись так называемого Северного Возрождения и подражал в своих работах Яну ван Эйку и Рогиру ван дер Вейдену.

Полифил при дворе королевы Элевтерилиды. Иллюстрация к книге «Гипноэротомахия Полифила», конец XV века.

Кризисный менеджмент

Состояние гуманистического симбиоза всех со всеми — по крайней мере, в культурном поле — продлилось примерно 150–200 лет: конец ему положили в середине XVI века Реформация и церковный раскол. Западноевропейский мир разделился надвое — и та же участь постигла и некогда общую, единую культурную среду. Время всеобщей гармонии сменилось периодом религиозных войн (из которых самой разрушительной была Тридцатилетняя война 1618–1648), буржуазных революций (от Нидерландской — 1568–1648 — до Английской — 1640–1660) и общей нестабильности — что не замедлило отразиться и на истории музыки и других искусств. На место ренессансного стиля пришел маньеризм — не столько единый стиль, сколько почти бесконечный набор личных творческих «вариаций на тему», вплоть до уникальных, диковинных даже по меркам XIX и XX веков решений — в живописи таковыми были, к примеру, «овощные» портреты Джузеппе Арчимбольдо, в музыке — мадригалы Джезуальдо да Веноза, мотеты Адриана Вилларта или, скажем, фрагментарно дошедшие до нас энгармонические опыты Николы Вичентино, предназначенные для исполнения на особых, изобретенных композитором клавишных инструментах вроде архичембало. Острое ощущение хрупкости осыпавшегося на глазах ренессансного эстетического канона провоцировало писателей, художников, композиторов и философов на самые причудливые эксперименты с формой и художественным языком.

Джузеппе Арчимбольдо. Портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна. Ок. 1590.

С другой стороны, наряду с маньеристическими экстремумами существовал и художественный мейнстрим, сводившийся в основном к разнообразным подражаниям Рафаэлю, первой художественной суперзвезде в истории человечества, всеми любимому, рано ушедшему из жизни гению, поставившему на конвейер производство тиражных «Мадонн» для состоятельной публики, — на таких подражаниях специализировалась, к примеру, влиятельная Болонская школа живописи. И это тоже, в сущности, был итог сворачивания ренессансного проекта, просто иной: в условиях потери ориентиров одни художники пустились во все тяжкие, другие же попробовали обрести почву под ногами, призвав в помощь осененные авторитетом канонические шедевры. Сам принцип подражания — не природе, как в былые времена, а чужому искусству, сколь угодно гениальному, — легитимизируется именно в этот период: ключевые деятели Болонской школы, братья Карраччи, основавшие в 1582 году в родном городе учреждение под смелым названием Academia degli Incamminati («Академия направленных на путь» — здесь прозрачно подразумевается окончание фразы: истинный), не скрывали своих планов по созданию нового искусства с помощью своего рода коллажа из наилучших образцов живописи Высокого Возрождения. Идеальная аппликация, согласно формулировке Агостино Карраччи, выглядела так: рисунок и движение — от Микеланджело, колорит — от Тициана, композиция и выражение — от Рафаэля, светотень и грация — от Корреджо.

Таким образом, хотя Тридентский церковный собор в XVI столетии и декларировал практически директивный возврат к христианскому благочестию во всех сферах жизни, а все же каких-то полвека спустя просвещенная итальянская публика в нарушение библейской заповеди уже охотно творила себе кумиров, каковыми в живописи становились выдающиеся художники прошлого и настоящего (Тициан умер всего за шесть лет до того, как его имя было выбито на скрижалях болонской «Академии»), а в музыке — оперные певцы. В том, что опера, зародившаяся в рафинированном кругу флорентийских интеллектуалов, в скором времени стала популярным, почти массовым искусством, конечно, важную роль сыграла ее заведомая зрелищная природа — но и публичный запрос на звезд явно ускорил этот процесс.

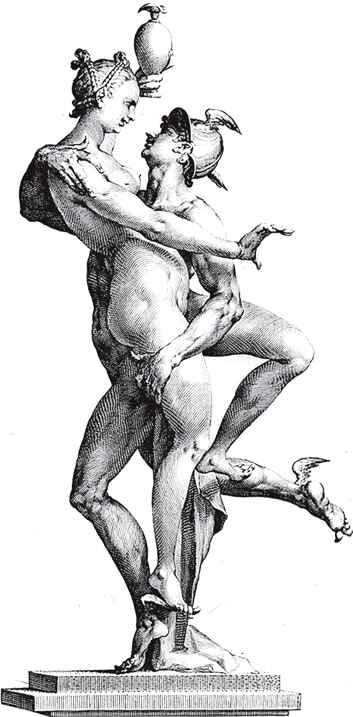

Вообще, с закручиванием гаек в середине — второй половине XVI века католическая церковь определенно слегка запоздала: инквизиторы, конечно, могли похвастаться некоторыми успехами — например, казнью Джордано Бруно или принуждением Галилео Галилея к отречению от научных открытий, — но выпущенный в эпоху Возрождения джинн свободомыслия и не думал забираться обратно в бутылку. Так, искусство с античных времен не знало такой эротической откровенности, как в XVI–XVII веках, — фривольные оперные либретто (в частности, на сюжеты из «Метаморфоз» Овидия о поруганных нимфах — «Каллисто» Кавалли, «Аретуза» Витали, «Похищение Прозерпины» Монтеверди, «Дафна» Марко да Гальяно) здесь встают в один ряд со скульптурными композициями на те же самые темы («Похищение Прозерпины» и «Аполлон и Дафна» Бернини), живописными полотнами, изобилующими обнаженной натурой, а также целым рядом соответствующих литературных памятников. Таковы были, например, «Сладострастные сонеты» Пьетро Аретино, каждый из которых к тому же сопровождался изображением совокупляющихся в разных позах исторических и мифологических персонажей авторства Джулио Романо. Знаменитый историк искусства Джорджо Вазари писал о «Сонетах», не скрывая возмущения: «После этого Джулио Романо поручил Маркантонио вырезать по его рисункам на двадцати листах все возможные способы, положения и позы, в каких развратные мужчины спят с женщинами, и, что хуже всего, мессер Пьетро Аретино написал для каждого способа неприличный сонет, так что я уж и не знаю, что было противнее: вид ли рисунков Джулио для глаза или слова Аретино для слуха… В самом деле, не следовало бы, как это, однако, часто делается, злоупотреблять божьим даром на позор всему миру в делах омерзительных во всех отношениях».

«Гермес и Психея» Джулио Романо из «Сладострастных сонетов» Пьетро Аретино.

Скромность украшает

Всем этим, впрочем, характеризовалась лишь культурная среда католического мира — на севере, в протестантских землях, возобладало иное миропонимание и, соответственно, иной образ искусства. В папских землях протестантов еще долго считали еретиками, но в благочестии они явно не уступали — а скорее всего, значительно превосходили своих недавних единоверцев-южан. Как и любая другая молодая религия, протестантизм до поры до времени имел, по крайней мере, иммунитет к лицемерию, утраченный римско-католическим христианством, — и это оказало большое влияние на развитие немецкой и голландской культуры. Здесь, пожалуй, актуальна аналогия со стадиями человеческой жизни: ребенок свято верит в то, что говорят родители, и даже не думает оспаривать их представления о добре и зле; подросток, напротив, уже позволяет себе их игнорировать — открыто или исподволь. Католическому миру на момент описываемых событий было уже более полутора десятков сотен лет, и даже его иерархи вряд ли старательно сверяли все свои поступки со Священным Писанием (к римским папам из семейства Борджиа, нарушавшим, кажется, все десять заповедей скопом, это уж точно не относилось). Напротив, протестантский мир находился в младенчестве и состоял в значительной степени из людей, зараженных неофитским энтузиазмом и не подвергающих сомнению недавно открывшиеся им истины.

Отсюда дидактика, назидательный смысл, которым было почти безальтернативно наделено протестантское искусство, будь то полная риторических фигур музыка барочных композиторов (Баха, Букстехуде, Генделя, Вивальди, Пахельбеля и др.) или столь же насыщенные эмблематикой произведения голландских живописцев. Культура была призвана не только поэтизировать снулую североевропейскую действительность, но и компенсировать общий недостаток учености: с образованием в Германии или Голландии дела обстояли намного хуже, чем во Франции или Италии с их старейшими университетами (Болонья, Париж и т. п.). Между тем, согласно демократическим идеалам протестантизма, вера как таковая более не была вотчиной церковников — каждый прихожанин был максимально вовлечен в религиозную жизнь (так, жанр «Страстей» подразумевал использование канонических хоралов, которые пелись сообща всеми участниками богослужения). В этой ситуации искусство — в самом широком смысле: литература, живопись, музыка, театр — брало на себя посреднические функции, помогая человеку ориентироваться в разнообразных аспектах этой жизни.

Разницу творческих подходов севера и юга демонстрирует жанр натюрморта, развившийся в XVII веке одновременно в свободных голландских провинциях и во Фландрии, нынешней Бельгии, остававшейся частью католической империи Габсбургов. Фламандский натюрморт, представленный Франсом Снейдерсом и другими, — это идея полноты, изобилия, барочной вычурности: громоздящиеся друг на друга рыбные ряды, еле помещающиеся в раму цветочные букеты. Напротив, голландский натюрморт, на примере Питера Класа или Виллема Класа Хеды, — это строгие и скромные композиции небольшого формата, в которых за каждым изображенным предметом закреплено конкретное место на холсте и конкретная смысловая ассоциация: у Снейдерса рыба — это рыба, которую тотчас же надлежит почистить и съесть, у Класа — один из общепринятых в голландском искусстве тех времен символов Христа (восходящий к раннехристианскому, упомянутому в «Граде Божием» Августина прочтению слова ICHTHYS как анаграммы высказывания «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель»). Похожие процессы происходят в музыке: с одной стороны, итальянский оперный стиль — то самое мелодическое буйство, полуимпровизационная манера, развернутые формы, с раблезианской выразительностью раскрывающие заложенный в них аффект, с другой стороны, не менее аффектированная, но существенно более экономная в средствах инструментальная музыка немецкой органной школы (с кульминацией в творчестве Баха), до краев наполненная словесно-изобразительно-звуковыми аллегориями.

Фламандский натюрморт: «Рыбная лавка» Франса Снейдерса (1618–1621).

Голландский натюрморт: «Натюрморт с рыбой» Питера Класа (1647).

Горизонтальная структура общества — одна причина того, что в протестантском мире отношение к оперному искусству кажется сдержанным, а образцов архитектуры и живописи «пламенеющего» барокко мы вовсе не находим: тут не было ни папы римского, ни всемогущего монарха, как во Франции с ее абсолютизмом, ни даже централизованного государства, во главе которого могла бы встать подобная фигура, — голландская буржуазная революция проходила под знаком бунта так называемых свободных провинций, Германия останется раздробленной аж до XIX века. Поэтому здесь не могла родиться культура тех же итальянских кумиров-суперзвезд, ведь их восторженное почитание, как кажется, в какой-то степени было сублимацией чувств, которые паства испытывает к своему духовному лидеру, а подданные — к королю. Барокко — как художественный и архитектурный стиль — и само по себе в значительной степени об этом: тут и устремляющиеся ввысь массивы прихотливо декорированных храмов, тут и вертикальная и диагональная динамика живописных композиций (в противовес упорядоченности, успокоенности северного искусства), тут, в конце концов, полное торжество искусности и искусственности (само слово «барокко» означает нечто странное, причудливое, неправильной формы). По контрасту, например, голландские художники и немецкие органисты вовсе не воспринимали себя культурными героями, творцами и созидателями прекрасного — искусство было их ремеслом, за которое они получали заработную плату как члены соответствующей гильдии (художественные гильдии обычно назывались в честь святого Луки). Симптоматично, что слово «гильдия» пришло в русский язык именно из немецкого и голландского (gilde) — притом что примеры соответствующих цеховых ремесленных объединений были известны и в Италии, и во Франции еще со средневековых времен.

Игра в классики

Но все же музыкальный пейзаж эпохи барокко оказывается более цельным, чем художественный. Если в живописи европейский север и европейский юг размежевались друг с другом практически полностью, до такой степени, что в отношении немецкого и голландского изобразительного искусства XVII века искусствоведы даже не употребляют сам термин «барокко», то рожденные в один и тот же год Бах (немецкий композитор, в творчестве которого больше всего духовной музыки), Гендель (немецкий композитор, работавший в Англии и считавший себя прежде всего сочинителем опер в итальянском стиле) и Скарлатти (итальянский композитор, писавший главным образом инструментальную клавирную музыку при испанском дворе) при всех своих различиях определенно принадлежат одному и тому же миру барочной музыки. Сам стиль, впрочем, был неоднородным — как не было однородным и вообще ни католическое, ни протестантское искусство. Внутри последнего, к примеру, выделилась совершенно особая английская ветвь; впрочем, как в музыке (Гендель), так и в живописи (Гольбейн, затем ван Дейк) главными действующими лицами долгое время были иностранцы. В католическом мире отдельно заявила о себе французская школа — покуда в Италии бурлило и пенилось барокко в своем чистом, дистиллированном виде, здесь расцвел довольно изощренный и своеобразный гибридный барочно-классицистический стиль. Связано это было опять-таки с социально-политическим устройством местного общества, в котором монархическая власть последовательно укреплялась еще со времен Франциска I, покровителя Леонардо да Винчи, — таким образом, к эпохе Людовиков, тринадцатого и четырнадцатого, знакомой нам по романам Дюма-отца, практически все искусство оказалось замкнуто на королевском дворе и так или иначе связано с поддержанием его жизнедеятельности: «король-солнце» лично танцевал в балетах с музыкой Жана-Батиста Люлли. Это был, стало быть, достаточно авторитарный стиль, исходящий «сверху» и в некотором роде мотивированный политически, в отличие от стихийного барокко. В его жизнеспособности и выразительной силе, однако, сомнений не возникало: неслучайно даже те французские художники, которые избежали придворной работы (прежде всего проживший большую часть жизни в Италии Николя Пуссен), несмотря на это, оказались ему более или менее близки.

В драматургии классицизм означал прежде всего соблюдение трех единств: времени, места и действия; поэт Николя Буало писал об этом так:

Одно событие, вместившееся в сутки,

В едином месте пусть на сцене протечет.

Для пущей убедительности теоретикам французского классицизма необходимо было сослаться на авторитетный источник — решено было в этом качестве использовать Аристотеля, который, правда, настаивал лишь на единстве действия, а прочие считал желательными, но необязательными. Это тем не менее не помешало классицистической драме Пьера Корнеля и Жана Батиста Расина утвердиться в качестве драматургического мейнстрима XVII века — в итоге даже Шекспира на французский переводили, на ходу редактируя его сюжеты так, чтобы они соответствовали правилу трех единств.

В живописи классицизм предполагал приоритет контура и внятного, ясно очерченного объема над красочным пятном (которое позже окажется основным выразительным средством романтической живописи XIX века — сравните, к примеру, изображения толпы тут и там: в классицизме она неизменно состоит из четко очерченных фигур, в романтизме — сливается в однородную людскую массу). Человеческие фигуры здесь статуарны — почти античные скульптуры, — композиция уравновешена. Занятно, что одну из своих самых знаменитых картин, «Танкред и Эрминия», Николя Пуссен написал по мотивам той же самой поэмы «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо, которая была положена в основу многих опер XVII–XVIII веков: от «Армиды» Люлли до «Ринальдо» Генделя. Общая культурная среда нередко означала и общие источники вдохновения.

Николя Пуссен. Танкред и Эрминия. 1630-е.

Философия классицизма — это Рене Декарт, великий рационализатор, автор максимы «cogito, ergo sum» («я мыслю, следовательно, существую»), а также сочинений с говорящими названиями вроде «Рассуждения о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках». Классицистическая архитектура — прежде всего королевские и аристократические дворцы: череда регулярных, членящихся строгим ордером архитектурных объемов.

Логично, что именно в этой культурной среде, привечающей порядок и меру, вскоре займется век Просвещения и будет написана первая всеобщая энциклопедия (она же «Толковый словарь наук, искусств и ремесел» под редакцией Дени Дидро, 1751–1780). Опыт максимально полной систематизации окружающей действительности, лежавший в основе энциклопедического проекта Дидро, был в чистом виде рационализаторской инициативой, прямо проистекающей из истории развития французской культуры эпохи абсолютизма. На музыкальной почве, однако, сходный эксперимент был проведен еще раньше — Жан-Филиппом Рамо, чьи основные теоретические труды (и прежде всего «Трактат о гармонии») были опубликованы в 1720–1730-х годах. В них Рамо обосновывает теорию функциональной гармонии и обрисовывает контуры новой, сложившейся в этот период и в этом пространстве, тонально-гармонической системы. В некоторых ее аспектах — например, в упоминавшейся выше концепции устойчивых и неустойчивых ступеней в рамках тональности — явно слышится эхо пуссеновского пластического равновесия, и то же самое касается равномерно-темперированного строя, который восторжествовал над прочими вариантами настроек при непосредственном участии Рамо (большинство роялей во всем мире по сей день темперируются именно так). В целом «Трактат о гармонии» — важный памятник эпохи Просвещения, пусть с некоторыми профессиональными просветителями вроде Жан-Жака Руссо у его автора и не сложилось большой дружбы (Рамо бесцеремонно раскритиковал оперу-балет Руссо «Галантные музы» прямо во время премьеры).

Как и продолжавшая развиваться в XVIII веке опера seria, классицизм оказался первой европейской культурной парадигмой, экспортированной в Россию: о трех единствах со знанием дела рассуждали и русские литераторы (например, Сумароков или Фонвизин), классицистические здания строили в Петербурге и Москве (сначала приезжие архитекторы в рамках так называемой россики — а затем и их здешние ученики), на базе классицистического стиля, наконец, развился российский живописный академизм, против которого век спустя будут выступать передвижники. Собственно, классицизм и был первым в полном смысле слова академическим жанром — поскольку распространялся он прежде всего посредством основанных во Франции в XVII веке академий: литературы, художеств и др. Академия считалась оплотом высокого профессионального искусства — в 1770 году, например, в Болонской филармонической академии будет учиться полифонии Моцарт (и так блестяще сдаст экзамен, что для него сделают исключение и произведут в члены академии в нежном возрасте четырнадцати лет — при официальном возрастном цензе в двадцать лет). По образу и подобию европейских академий соответствующие заведения были основаны и в России — да и сама русская монархия примером для подражания считала прежде всего как раз французский двор, золотые годы которого, впрочем, к елизаветинской и тем более екатерининской эпохе остались давно позади. Абсолютная королевская власть трещала по швам — и это не замедлило сказаться на культурной среде, в которой классицизм потихоньку уступал место новым веяниям.

Свобода на баррикадах

С одной стороны, наряду с идеализированными классицистическими типажами в искусстве все чаще встречались и другие герои, которых можно обобщенно обозначить как простолюдинов: это, например, ловкие и остроумные слуги и служанки вроде главной героини комической оперы Перголези «Служанка-госпожа», которая с большим успехом была показана в Париже в середине XVIII века, или пасту́шки с пастушка́ми, заимствованные из английского сентиментализма (как, например, у Гайдна в оратории «Времена года», написанной уже после его возвращения из Лондона обратно в Австро-Венгрию в конце столетия). Все эти персонажи казались совершенно невинными — но они были живыми народными героями, и это само по себе таило нешуточную опасность: в 1792-м эти самые народные герои — только уже совершенно реальные, а не выдуманные писателями и либреттистами — возьмут Бастилию и отправят королевскую семью на гильотину.

С другой стороны, революционная героика, особенно востребованная европейской культурой после парижских событий 1792 года, была чрезвычайно созвучна нарождающемуся романтизму, и в культуре конца XVIII — первой половины XIX века эхо революции будет звучать еще очень громко. Развивается жанр оперы спасения: приключенческого музыкально-театрального спектакля, в котором протагонисту — разумеется, простого происхождения, такому как «Водовоз» Луиджи Керубини, — приходится продемонстрировать отвагу и героизм, чтобы довести дело до хэппи-энда; сюжеты — как в случае с «Водовозом», так и с самым знаменитым произведением жанра, бетховенским «Фиделио», — зачастую основаны на реальных событиях. В «Фиделио» имеется и чисто романтический образ узника, вызывающий в памяти литературные параллели: «Шильонского узника» Байрона или наследующих ему «Узников» Пушкина и Лермонтова. Впрочем, героическая патетика у Бетховена не ограничена единственным опытом композитора на оперной сцене: так, в его инструментальной музыке обнаруживаются героические траурные марши — в Третьей симфонии с подзаголовком «Героическая» (напомним, первоначально она была посвящена Наполеону как хрестоматийному герою «из низов» — по легенде, композитор снял посвящение после того, как Бонапарт провозгласил себя императором, предав, по мнению Бетховена, демократические идеалы), в фортепианной Сонате № 12 ля мажор. Образ античного титана в бетховенском балете «Творения Прометея» также решен в героико-романтическом ключе — притом что формально Прометей, похитивший с Олимпа огонь и передавший его людям, выглядит натуральным классицистом-просветителем. Так что, как сентиментализм вовсе не был антитезой, казалось бы, сугубо рассудочному проекту Просвещения (а скорее иным — условно говоря, руссоистским — его изводом), так и романтизм с предшествующим ему культурно-историческим периодом связывает куда больше, чем кажется на первый взгляд.

…И чувствовать спешит

Испытания фактами не выдерживает и противопоставление «романтизм — реализм», нередкое для разговоров о культуре XIX века. По крайней мере на первых порах романтизм мыслился искусством про жизнь и про живых людей — в противовес классицизму, который перестал поспевать за ее бурными перипетиями. Более реалистичной во Франции второй половины XVIII века была разве что литература так называемого либертинизма — прежде всего творчество маркиза де Сада и «Опасные связи» Шодерло де Лакло; однако в силу неконвенционального, вызывающего по меркам благопристойной морали содержания социальный заказ на то и другое был довольно узким. С другой стороны, само появление этих произведений прямо говорит о том, что Европа конца XVIII века переживала очередной переходный период — либертинизм де Сада стал для классицизма тем же, чем крайний маньеризм Арчимбольдо или Джезуальдо был для ренессансного искусства.

Впрочем, это мы сейчас дипломатично говорим о переходных периодах — для современников все выглядело куда более однозначно. Герой романтической повести Франсуа Шатобриана «Рене» говорит о том, что страдает так называемой «болезнью века», mal de siècle: «Увы, я был один, один на земле! Тайное томление овладело всем моим телом. Отвращение к жизни, знакомое мне с самого детства, возвратилось с новой силой. Вскоре мое сердце перестало давать пищу моей мысли, и я замечал свое существование только по чувству глубокой тоски».

Ту же этиологию имеют описанные в Германии Иоганном Вольфгангом Гете «Страдания юного Вертера», да и иронический пушкинский «аглицкий сплин» (с мгновенной оговоркой, что он же — «русская хандра») — явление сходного типа. Все эти многочисленные разновидности mal de siècle — следствие кризиса более глубокого, нежели политический или экономический: кризиса рациональной философии и классицизма как ее художественного воплощения. Причем этот кризис, в отличие от прочих, не имел французской или какой-либо иной прописки — а был общеевропейским. В Англии, например, по контрасту с Францией никто не стремился свергать монархию, а в Германии и свергать-то было, в сущности, некого и нечего — но тем не менее и там и там антирационалистические (сентименталистские) тенденции в искусстве обозначились очень четко. В 1776 году была опубликована пьеса немецкого драматурга Фридриха Максимилиана Клингера «Буря и натиск», положившая начало одноименному движению, которое в той или иной степени заразило практически все существовавшие на тот момент виды искусства. Смысл «Бури и натиска» заключался именно в том, чтобы реабилитировать то, что влиятельный немецкий философ Александр Баумгартен, старший современник и постоянный корреспондент Иммануила Канта, называл «низшими способностями познания», — то есть чувство, ощущение, воображение и память. По Баумгартену, философская мысль предшествующего периода полностью пренебрегала этой сферой, сосредоточив внимание на понятиях логики и разума («чистый разум», как известно, «критиковал» затем и Кант). В пересказе И. С. Нарского новая немецкая философия выглядела так:

Баумгартен трактовал чувственность очень широко, и если Декарт, Спиноза, а отчасти и Лейбниц рационализировали ее, то Баумгартен, наоборот, сенсуализирует многое из того, что прежде рассматривалось по ведомству разума. В рубрику чувственности [он] занес память, наблюдательность, остроумие, интуицию, восхищение, воображение и фантазию. Чувственность оказывается у Баумгартена не только преддверием рациональности, она уже обладает многими свойствами, аналогичными свойствам последней… В. Ф. Асмус писал, что «для современников Баумгартена его воззрение заключало элемент дерзания и восстания против господствовавших взглядов: в операциях чувственного познания он открывал нечто подобное логическим операциям ума».

Искусство «штюрмеров» было именно про это: про чувственное познание в пику рациональному, про непосредственность ощущения как альтернативу логическому анализу, — и в условиях описанного кризиса рационализма эти идеи приходились кстати практически во всех западноевропейских странах. Их живописным воплощением были грозовые марины Жозефа Верне и «ужасы» Генриха Фюссли (о которых Гете говорил, что они в самом деле могут «хорошенько напугать»), музыкальным — например, фантазии Карла Филиппа Эммануила Баха с непредсказуемыми сменами тональности (одна из них прямо так и называлась: «Чувства К. Ф. Э. Баха»). Современник писал о них: «Выдающиеся виртуозы, присутствовавшие здесь в Гамбурге при его импровизациях, были изумлены смелостью его идей и переходов».

Иоганн Генрих Фюссли. Кошмар. (Деталь.) 1790–1791.

Другие приметы «чувствительного стиля»: интерес к минорным тональностям (25-я симфония соль минор Моцарта, ряд произведений Гайдна — например, симфонии с говорящими подзаголовками «Жалоба» и «Траурная»), к трагическим, экспрессивным образам («Альцеста» Глюка), к драматичным крещендо и диминуэндо, резким сменам темпа и фактуры, которые символизировали перепады настроения — от мрачной меланхолии до экзальтированного восторга. Большинство литераторов-штюрмеров уже к концу XVIII века стали относиться к своим «чувствительным» произведениям как к юношеской блажи. В частности, зрелый Гете своего «Вертера» только что не дезавуировал, а Шатобриан, описавший маявшегося «болезнью века» Рене, к концу жизни отзывался о собственном герое в весьма саркастических выражениях:

Если бы «Рене» не существовало, я бы не стал заново его писать; если бы можно было его уничтожить, я бы сделал это. От него произошло целое семейство Рене-поэтов и Рене-прохиндеев-от-прозы; теперь, кажется, не пишут ничего, кроме бессвязных жалобных фраз; нет других сюжетов, кроме бурь и ураганов, а также возносящихся в ночное небо стонов от неизвестных недугов. Каждый шкет, только что закончивший школу, считает себя самым несчастным из смертных; любой молокосос полагает, что к шестнадцати годам лишился смысла жить, и чувствует себя истязаемым собственным гением, снедаемым в бездне своей души «волнами страсти», и потому отбрасывает назад свои растрепанные немытые волосы и делится с изумленным миром печалью, имени которой не знает и сам.

Так или иначе, даже эта презрительная цитата тем не менее ярко демонстрирует, что семена романтизма уже были посеяны — и на фундаменте эстетических потрясений второй половины XVIII века пророс новый стиль, в самом деле покоривший практически всю Европу. О трех единствах в нем, конечно, уже не было и речи, и Виктор Гюго в предисловии к своей первой романтической драме «Кромвель» (1827) не оставил от классицистических идеалов камня на камне: «Скрестить единство времени с единством места, чтобы устроить из них решетку для клетки и впускать в нее с большим педантизмом все те факты, все те народы, все те фигуры, которые в таких массах переполняют действительность, это значит уродовать людей и предметы, это значит заставить историю корчить гримасы».

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм в стране басков. Роспись из Дома глухого, 1798.

Героям романтических произведений, напротив, дозволялось корчить какие угодно гримасы — в том числе в прямом смысле слова. Художник Теодор Жерико, автор знаменитого романтического полотна «Плот „Медузы“», помимо этого, с упоением писал портреты пациентов психиатрической лечебницы Сальпетриер. В этот же ряд хорошо помещаются «уродцы» Франсиско Гойи (например, с картины «Шабаш ведьм» или с так называемых «Черных росписей» в Доме глухого). Гротеском интересовался и Гюго, совмещая в своих пьесах трагедию и комедию, драму и фарс в немыслимых прежде пропорциях, — да и романтические заламывания рук персонажей его ключевого произведения, «Эрнани», с большим скандалом поставленного в 1830 году на парижской сцене, иной классицист с полным на то правом мог бы объявить гримасами и обезьянничаньем. В наши дни меломаны помнят «Эрнани» прежде всего благодаря опере Верди — но по горячим следам за сюжет хотел взяться еще Винченцо Беллини. Правда, в конечном счете он вынужден был отказаться от этой идеи, поскольку Ломбардия в те годы по итогам постнаполеоновского раздела Италии отошла австрийской короне и осуществить столь смелую постановку в этих условиях не представлялось возможным.

Широта пейзажа и широта души

Тем не менее музыка в апроприации романтического мироощущения не отставала от литературы и живописи: все, что было ему присуще, отражалось в ней, как в зеркале. Это, во-первых, новое представление о масштабе — о необозримой величине мира, в котором выпало жить человеку. В живописи эти ощущения ярко переданы главным немецким романтиком Каспаром Давидом Фридрихом с его бескрайними пейзажами, в которых почти теряются человеческие фигуры. В качестве музыкальной параллели можно вспомнить «божественные длинноты» Шуберта — впрочем, Линда Зигель, автор книги «Каспар Давид Фридрих и эпоха немецкого романтизма», рассуждая о морских пейзажах художника, символизирующих четыре времени суток, идет еще дальше:

[Немецкий романтизм] — это направление, в котором время и пространство видятся неограниченными. Для романтиков время-пространство представляло собой нескончаемую последовательность этапов, переходящих один в другой. Эта философия ярко передана в «Браке времен года» Новалиса:Ах, времена враждуют! Разве слиться не могут

В вечный и крепкий брак — Завтра, Сегодня, Вчера? <…>

Старость и Юность в одно, в строгой сольются игре:

В этот миг, мой супруг, иссякнет источник печали.

<…> Интересная параллель обнаруживается и в музыке немецкого романтизма: идея о непрекращающемся звуке, выраженная в бесконечной мелодии Вагнера или в новом симфоническом цикле, состоящем из тематически связанных друг с другом частей.

Каспар Давид Фридрих. Мужчина и женщина, созерцающие луну. 1818–1824.

Наиболее же точно ощущение бесконечного пространственного масштаба в симфонической музыке воплотил, пожалуй, Антон Брукнер на полвека позже. Герой его Восьмой симфонии, который, согласно комментариям композитора, сидит «на вершине горы и грезит, глядя на страну», кажется ближайшим родственником фридриховских «Странника над морем тумана» или «Мужчины и женщины, созерцающих луну», перед которыми — изображенными, что характерно, сбоку или со спины — расстилается безбрежный пейзаж. Кстати, творчество Фридриха — это как раз тот случай, когда параллели между живописью и музыкой не вполне произвольны: в 1830 году художник принял участие в необычном мультимедийном эксперименте, написав несколько рисунков для русского царевича Александра (будущего императора Александра II) по заказу его матери, великой княгини Александры Федоровны. Предполагалось, что царевич будет созерцать их при лунном свете под некий (к сожалению, не конкретизированный в дошедших до нас источниках) музыкальный аккомпанемент и в таком антураже графика Фридриха сможет по-настоящему «взволновать юную душу». Саму идею соединения музыки и живописи в поисках максимальной выразительности высказывали в начале XIX века и другие романтики: поэты Новалис и Людвиг Тик, художник Отто Рунге.

Далее, романтизм — это эмоциональная нестабильность, быстрые градации сильных чувств; в музыке этому соответствовала новообретенная полиаффектность (в пику моноаффектности предыдущих эпох), тонально-гармонические эксперименты, возможность далеких гармонических модуляций в пределах мельчайшего сегмента музыкальной формы (к примеру, у Шумана), вообще заметное расширение границ дозволенного. Это, разумеется, также и метафора путешествия, перемещения в пространстве — шатобриановский Рене ищет счастья среди индейцев Луизианы, Чайльд-Гарольд объезжает весь европейский юг, от Португалии до Стамбула, а тем временем похожие странствия с помощью звуков описывают в своих произведениях Шуберт, Шуман, Мендельсон, Глинка и другие знаменитые композиторы.

За тягой к путешествиям следовал интерес к экзотике: не только географической, но и исторической. Байрон пишет трагедию «Сарданапал», Делакруа — картину «Смерть Сарданапала», Берлиоз — кантату «Сарданапал»; одноименный древнеассирийский царь, даже если бы существовал в действительности (современные историки не сомневаются, что он сугубо мифический персонаж), уж точно и помыслить не мог, что спустя два с половиной тысячелетия станет так популярен. Но романтикам Сарданапал был чрезвычайно интересен — и как символ обреченности монархической власти (протестная повестка была неотъемлемой частью романтического кодекса чести), и просто как яркая, экзотическая личность — не чета тоскливым обывателям в реальной жизни. К последним романтики относились презрительно: Шуман и Лист вовсю бичевали филистеров и в теоретических текстах, и непосредственно в музыке (см. мещанский танец «Гросфатер» в шумановском «Карнавале»), а Гюго отреагировал на вышеупомянутую «Смерть Сарданапала» Делакруа следующим комментарием: «„Смерть Сарданапала“ — это нечто совершенно необычное и такое внушительное, что подавляет все мелкое. Поэтому это прекрасное произведение и не пользуется успехом у парижских мещан…»

Теплый клетчатый плед

Впрочем, как сентиментализм был оборотной стороной века Просвещения, так и у романтической медали существовал свой реверс: искусство, не высмеивающее, а, напротив, поэтизирующее мещанский быт, объединяют под вывеской «бидермайера» (в честь псевдонима, который выбрали для своих публикаций двое немецких поэтов второй четверти XIX века). Ключевым понятием здесь стало немецкое Gemütlichkeit, которому в русском языке, пожалуй, ближе всего соответствуют слова «уют» и «душевность». Живопись бидермайера — это в основном спокойные интерьерные сцены или портреты (в моделях — сплошь мелкобуржуазные филистерские герои: например, «Любитель кактусов» или «Почтальон в Розентале» Карла Шпицвега), архитектура — существенно уменьшившийся в размерах ампир, музыка — разного рода бытовые камерные жанры: песни, экспромты, ноктюрны, танцы. Интересно, что, несмотря на масштабную антифилистерскую пропаганду, композиторы-романтики в действительности испытывали к окружающей их массовой городской культуре несколько более сложные чувства; так, их гуру, Бетховен, в одном из своих писем отзывался о ней вполне комплиментарно: «Сколь ни иронически и пренебрежительно говорят иной раз о душевности (Gemütlichkeit), все же наши великие писатели, такие как Гете и другие, рассматривают ее как замечательное качество. Более того, некоторые утверждают, что человек, не обладающий душевностью (Gemüt), не может стать выдающейся личностью и что ни о какой глубине его натуры не может быть и речи».

Равно и Ференц Лист, еще в своей ипостаси концертирующей суперзвезды (а на годы его гастролей как раз и пришелся расцвет бидермайера), не мог не осознавать, кто именно ходит на его концерты и обеспечивает им солидную кассу: те самые мещане. Поэтому в действительности он внес немалый вклад в улучшение атмосферы филистерских жилищ с помощью многочисленных фортепианных транскрипций отрывков из оперного и симфонического репертуара. Теперь девушки в интерьерах бидермейера могли исполнять для членов своей семьи и гостей массу хорошей музыки — и с Gemütlichkeit все сразу стало еще лучше, чем было.

Карл Шпицвег. Любитель кактусов. 1850.

Там, где мой народ, к несчастью, был

Кроме того, романтиков, конечно, могли раздражать — и раздражали — конкретные окружавшие их гросфатеры и любители кактусов, но народ оказался осмыслен как носитель общей исторической судьбы. Искусство XIX века, за вычетом камерного бидермайера, привыкло оперировать большими объемами и крупными формами: см. размеры живописных полотен, высоту зданий, хронометраж опер и симфоний и т. п.; и неудивительно, что романтическая культура отмечена пробуждением национального самосознания, возрастанием интереса художников к истории собственных стран: как политической, так и культурной. Иногда эту историю можно было придумать практически с нуля — как поступили авторы песенного сборника «Волшебный рог мальчика», изданного в Гейдельберге в 1806–1808 годах. Многие старинные песни они изменили до неузнаваемости — в духе романтического патриотизма своего времени, — другие и вовсе написали сами, что, однако, не помешало «Волшебному рогу» стать частью культурного кода немецкого искусства XIX века. Фрагменты сборника клали на музыку Вебер, Мендельсон, Шуман, Брамс и Густав Малер, сочинивший на его основе самостоятельный вокальный цикл и использовавший тексты из «Волшебного рога» в симфониях.