Книга: Квантовая революция. Как самая совершенная научная теория управляет нашей жизнью

Назад: 3 Уличная потасовка

Дальше: Часть II Квантовые диссиденты

4

Копенгаген на Манхэттене

Зимой 1955 года Вернер Гейзенберг читал курс лекций в университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Холодная война была в разгаре; на протяжении предыдущего десятилетия Гейзенберг успел превратиться из непонятно как оказавшегося на территории Британии подданного враждебной державы в уважаемого представителя союзного государства. И все же он не был уверен в безупречности своей репутации среди коллег-физиков. Возможность выступить в Шотландии помогла бы ему эту репутацию укрепить.

Гейзенберг начал со знакомой копенгагенской проповеди. «Идея объективного реального мира, мельчайшие части которого существуют объективно в том же смысле, как камни или деревья, независимо от того, наблюдаем мы их, или нет, – сказал Гейзенберг, – невозможна». Каким же тогда образом наш мир камней и деревьев рождается из мира атомов и молекул? «Переход от “возможного” к “действительному” совершается в ходе акта наблюдения», – говорил Гейзенберг. Что же происходит, когда мы не смотрим? Согласно Гейзенбергу, такой вопрос нельзя даже ставить. «Если мы хотим описать, что происходит при атомном событии, мы должны осознавать, что слово “происходит” может применяться только к наблюдению, но не к состоянию между двумя наблюдениями». А как же «проблема измерения»? Что придает наблюдению его особые свойства? Чем бы это ни было, оно относится к области «физического», а не «психического», говорил Гейзенберг. «Переход от “возможного” к “действительному” происходит, как только объект начинает взаимодействовать с измерительным устройством и таким образом с остальным миром; оно не связано с актом регистрации результата в мозгу наблюдателя». И все же, отвечая на вопрос о том, что составляет «измерительное устройство» и почему оно подчиняется правилам, отличным от правил квантового мира, Гейзенберг был раздражающе неясным. Нигде в своей лекции он не предложил ничего, что помогло бы решить проблему измерения.

С другой стороны, Гейзенберг позаботился и о том, чтобы в своей лекции пролить как можно меньше света на различия между его собственными воззрениями и взглядами Бора. «Начиная с весны 1927 года у нас имеется непротиворечивая интерпретация квантовой теории, часто называемая копенгагенской интерпретацией», – заявил он. Но утверждать это было в лучшем случае преувеличением, и уж точно не соответствовало действительности, что выражение «копенгагенская интерпретация» в то время употреблялось «часто». По сути, Гейзенберг сам ввел это название всего несколькими месяцами раньше, в своем эссе, написанном к семидесятилетию Бора. И в этом эссе, и в своей лекции Гейзенберг изобразил копенгагенскую интерпретацию как единую коллективную концепцию, разработанную в 1927 году как самим Бором, так и несколькими другими физиками. Как в эссе, так и в лекции Гейзенберг взял на себя защиту копенгагенской интерпретации от ее противников. «Было много попыток критиковать копенгагенскую интерпретацию и заменить ее другой, более согласующейся с концепциями классической физики или материалистической философии», – рассказывал Гейзенберг шотландской аудитории. Но, заключил он, это было попросту невозможно – этому мешали поразительные успехи квантовой физики, которую можно было интерпретировать только единственно верным копенгагенским способом.

Выражение «копенгагенская интерпретация» было новым. Но вряд ли это был первый случай, когда человек, работавший с Бором в Копенгагене, объявлял, что существует только один способ трактовать квантовую физику. У Гейзенберга была, впрочем, и дополнительная причина представлять себя архитектором и защитником квантовой ортодоксии. Британия и Германия когда-то наладили отношения друг с другом благодаря тому, что у них был общий враг. Вероятно, Гейзенберг надеялся проделать похожий маневр. Дело в том, что его неблаговидная деятельность во время войны почти полностью разрушила его отношения с Бором и остальными коллегами. Правда, в горниле войны и сама физика тоже радикально переплавилась – и, к счастью для Гейзенберга и его репутации, эти головокружительные перемены сделали ее гораздо более восприимчивой к копенгагенской интерпретации.

* * *

16 мая 1933 года Макс Планк, физик, с чьего закона излучения абсолютно черного тела началась квантовая революция, встретился с Адольфом Гитлером. Аудиенция у нового главы государства была обязательной для Планка как руководителя Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (Общество кайзера Вильгельма по развитию науки), крупнейшей научной ассоциации Германии. К этому моменту Гитлер был канцлером менее четырех месяцев, но он уже сосредоточил в своих руках всю полноту диктаторской власти в молодой Веймарской республике, оправдывая это якобы угрозой внутреннего терроризма, тень которой упала на общество после поджога Рейхстага. Теперь Гитлер провел закон, в соответствии с которым любому, кто не был чисто арийского происхождения, запрещалось занимать какие бы то ни было должности в системе государственной службы. Этот запрет распространялся и на профессуру в государственных университетах. Для Планка это было слишком. Он сказал Гитлеру, что «есть разные евреи: некоторые представляют ценность для человечества, а другие бесполезны. Необходимо их различать».

«Чепуха, – отрезал Гитлер. – Еврей есть еврей. Евреи всегда сбиваются в кучу, как пиявки».

Планк попробовал зайти с другого конца. «Мы повредили бы сами себе, заставив ценных евреев эмигрировать. Они нужны нам как ученые».

Предположение, что ему может когда-нибудь потребоваться помощь еврея, вывело Гитлера из себя. «Если избавление от еврейских ученых означает уничтожение современной немецкой науки, придется нам несколько лет обходиться без науки!» Начиная говорить все быстрее и быстрее, вспоминал позднее Планк, фюрер «взвинтил себя до такой степени бешенства, что мне не оставалось ничего, кроме как умолкнуть и удалиться». Евреям больше не было места в немецкой науке, и Планк был бессилен этому помешать.

Университеты Германии – а все они были государственными – более столетия служили центром интеллектуальной жизни Европы. Теперь работы в них лишились 1600 ученых. Эта нагрузка легла на различные области науки неравномерно: так как немецкая идеалистическая философия XIX столетия свысока третировала естествознание как «материалистическую» и, следовательно, второразрядную область, для евреев в нем было меньше препятствий и больше возможностей для исследований. Безработными оказались более сотни немецких физиков – добрая четверть всех специалистов в стране, которая прежде была бесспорным центром мировой физической науки. Так одним ударом физика в Германии оказалась обезглавлена.

Эйнштейн был бы первым среди этого множества потерявших работу профессионалов – но он вовремя угадал, какая судьба ждет Германию. За несколько месяцев до прихода Гитлера к власти Эйнштейн и его жена Эльза оставили свой дом в Берлине и отправились в поездку по Соединенным Штатам. «Посмотри на него хорошенько. Ты его больше не увидишь», – сказал Эйнштейн Эльзе, прежде чем запереть за собой двери их дома. Когда нацисты захватили власть, судьба самого знаменитого еврея в мире была решена. Падчерица Эйнштейна сумела тайно вынести из их берлинской квартиры его бумаги прежде, чем до них добрались наци, и, когда гитлеровские бандиты за три дня четырежды перевернули квартиру вверх дном, ни семьи Эйнштейна, ни его записей в стране уже не было. В Бельгии Эйнштейн встретился с родными и получил остатки своего имущества; затем он отказался от немецкого гражданства и вернулся в Соединенные Штаты, где его ждал пост в только что созданном Институте перспективных исследований в Принстоне. В Америке он оставался до конца своей жизни.

Физикам, которым не хватило эйнштейновской проницательности, но которые разделяли с ним его происхождение, после подписания Гитлером Закона о госслужбе тоже пришлось бежать из нацистской Германии. Они в основном обосновывались в Соединенных Штатах и Великобритании, что привело к резкому перемещению центра мировой физики (и смене международного языка общения физиков с немецкого на английский). Макса Борна без всяких церемоний попросили освободить его пост в Гёттингенском университете. «Все, что мне удалось выстроить в Гёттингене за двадцать лет упорного труда, – все рухнуло, – писал он. – Мне казалось, что рухнул весь мир». Он с семьей на некоторое время уехал в Кембридж, потом в Индию и наконец до самого окончания войны осел в Шотландии.

По мере того как на протяжении 1930-х Гитлер распространял свое влияние за границы Германии, все больше евреев, способных бежать, находили способ это сделать. Когда в марте 1938-го произошел «аншлюс» – присоединение к Германии родины Гитлера, Австрии, – многие великие еврейские интеллектуалы из Вены были уже далеко оттуда: Людвиг Витгенштейн преподавал в Кембридже, Карл Поппер читал лекции в университете Новой Зеландии, а Билли Уайлдер писал в Голливуде роли для Греты Гарбо. Самый известный австрийский физик, Эрвин Шрёдингер, евреем не был, однако еврейкой была его жена. В 1933 году Шрёдингер работал в Берлинском университете, но, когда Гитлер пришел к власти, ушел оттуда в знак протеста. После захвата Гитлером Австрии Шрёдингер публично покаялся в своих антинацистских взглядах, но новому режиму этого было недостаточно. Изгнанный из своего университета за «политическую неблагонадежность», Шрёдингер вместе с женой бежал в Ирландию. Оттуда он написал Эйнштейну, беспощадно бичуя себя за свое «отвратительное двуличие».

После того как летом 1938 года Гитлер приехал с визитом к фашистскому вождю Италии Муссолини, итальянские евреи тоже начали ощущать давление нацистской антисемитской политики. «Расистская кампания… набирала силу с удивительной быстротой, – писала Лаура Ферми. – Мы сразу же решили как можно скорее покинуть Италию». Ее муж Энрико был гордостью итальянской науки, одним из крупнейших ученых мира в области теоретической и экспериментальной ядерной физики. Но для семейства, состоящего из мужа-католика и жены-еврейки, оставаться в Италии сделалось небезопасно. Энрико и Лаура начали потихоньку готовиться к отъезду. Их планы осложнялись экономической политикой фашистского правительства Муссолини: находясь за рубежом, вы могли располагать только минимальной суммой денег, которых едва хватало на карманные расходы. Тут вмешался Нильс Бор. Когда Ферми летом приехал в Копенгаген на конференцию, Бор отозвал его в сторонку и, нарушая неписаное правило физического сообщества, рассказал ему о том, что в этом году он, Ферми, номинирован на Нобелевскую премию. Будет ли, спросил Бор, эта премия, которая составляла миллион долларов наличными и являлась хорошим поводом для выезда за границу, полезна семейству Ферми в этом году? Или лучше подождать другой, более подходящей политической ситуации? Ферми ответил Бору, что именно нынешний год особенно подошел бы для получения премии. Вернувшись в Италию, Ферми узнал, что правительство лишило паспортов всех евреев. Использовав все свои связи, он добился возвращения паспорта Лауры как раз вовремя для того, чтобы успеть вместе с ней на нобелевскую церемонию в Стокгольм. После Стокгольма супруги Ферми навестили в Копенгагене Бора, а затем, благо титул лауреата Нобелевской премии заставил бюрократические шестеренки американской иммиграционной службы вертеться быстрее, они перед самым Рождеством отплыли в США, прибыв на Манхэттен 2 января 1939 года.

Состоявшихся физиков, таких как Эйнштейн, Борн и Ферми, часто с распростертыми объятиями ждали на их новых рабочих местах еще до прибытия в приютившую их страну. Но жизнь студентов и молодых исследователей часто оказывалась полностью разрушенной. «Душа болит, когда я думаю о молодежи», – писал Эйнштейн Борну в 1933 году. Эйнштейна вскоре привлекли к работе учрежденной Великобританией службы помощи жертвам нацистского режима из академической среды. Этой службе действительно удалось чего-то добиться: к тому времени, когда Гитлер вторгся в Польшу и 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, более сотни физиков успели эмигрировать с Европейского континента в Соединенные Штаты и Великобританию. Те, кто помоложе, приезжали иногда просто в качестве беженцев, без каких-либо перспектив получить работу в новой стране. Многие пересекали Атлантический океан или Ла-Манш с одним чемоданчиком. У некоторых не было с собой вообще ничего. Некоторым приехать не удалось.

* * *

Джон фон Нейман, как и Эйнштейн, покинул Германию заблаговременно. Он и его друг и аспирант, венгр Юджин Вигнер, получили приглашения в Принстон в 1930 году. Зная, что эти двое вряд ли быстро упакуют чемоданы и покинут Европу, в Принстоне им предложили половинную занятость: работать там полгода, а на остальные полгода возвращаться в свой университет в Берлине, где они могли посиживать в кофейнях с Эйнштейном и Шрёдингером. Фон Нейман и Вигнер приняли это щедрое предложение, но отношение к Новому Свету у них было разное. Фон Нейман сразу же переехал в Штаты насовсем. Они с женой принялись почти ежевечерне устраивать званые ужины, непременно с безукоризненным дресс-кодом (однажды фон Нейман приехал на прогулку в Большой Каньон верхом на муле, одетый в вечерний костюм-тройку из ткани в тонкую полоску). Вигнеру же не очень хотелось расставаться с Европой. Однако ему тоже было ясно, что скоро он больше не сможет наезжать в Берлин когда вздумается. «Всякому было понятно, что дни иностранцев в Германии, особенно иностранцев еврейского происхождения, сочтены, – вспоминал Вигнер. – Чтобы это увидеть, не надо быть семи пядей во лбу <…> Все равно что сказать: “Да, в декабре похолодает”. Да, похолодает. Мы все знали это». Когда Гитлер пришел к власти, Вигнер и фон Нейман просто не вернулись в Берлин. Да возвращаться было и некуда – обоих уже уволили с их постов за еврейское происхождение.

Фон Нейман и Вигнер принадлежали к группе блестяще одаренных ученых одного поколения, евреев, приехавших из Венгрии. Их выдающиеся математические способности и разнообразные научные таланты заставили коллег в шутку предполагать, что историю с Венгрией они просто выдумали, чтобы скрыть свое истинное происхождение. «Эти люди на самом деле выходцы с Марса, – говорил их коллега Отто Фриш. – Они не могут говорить без акцента и, чтобы не выдать себя, решили притвориться венграми – всем известно, что венгры неспособны говорить без акцента ни на одном языке, поэтому, кроме Венгрии, эти два умника могли бы жить где угодно». Особенно выделялся своим почти нечеловеческим умом фон Нейман. Его коллеги в Принстоне говорили, что он «и вправду полубог, но так досконально и подробно изучивший людей, что может их идеально имитировать». Фон Нейман и остальные «марсиане» действительно часто думали о разных вещах совсем не так, как их коллеги, в том числе и об основах квантовой физики.

Незадолго до начала своей работы в Принстоне фон Нейман закончил монографию по квантовой физике, которая сразу же стала классической. По этому предмету уже было написано несколько монографий, но во вступлении к своей книге фон Нейман небрежно расправился с наиболее известной и технически сложной из них, аккуратно показав, что она «совершенно не отвечает требованиям математической строгости». В книге фон Неймана было приведено его знаменитое «доказательство невозможности» – доказательство, содержавшее, как впоследствии выяснилось, трудно уловимую ошибку. Но этот почти незаметный изъян не испортил общего впечатления от великолепного во всех других отношениях технического достижения. Фон Нейман изложил квантовую физику в математических терминах столь же формальных, как его костюмы, выведя ее общеизвестные результаты из горсточки фундаментальных постулатов. Фон Нейман знал, что среди этих постулатов был один, самый существенный для теории: волновая функция при обычных условиях удовлетворяла уравнению Шрёдингера, но коллапсировала при измерении. «Следовательно, мы имеем два фундаментально различных типа вмешательства, которые могут произойти в системе», – писал фон Нейман. Когда объект остается невозмущенным, уравнение Шрёдингера «описывает непрерывное и причинно-связанное изменение системы с течением времени». Но едва только произведено измерение, гладкая регулярность уравнения Шрёдингера тут же улетучивается. «Вносимые измерением произвольные изменения, – говорил фон Нейман, – лишены непрерывности, причинной обусловленности и происходят мгновенно».

Здесь точки зрения фон Неймана и Бора расходились. Бор считал, что измерительные устройства и другие макроскопические объекты следует описывать языком классической физики и что это каким-то образом может объяснить результаты квантовых экспериментов без привлечения коллапса волновой функции. Как именно это работает, Бор и его последователи совершенно не понимали, но это непонимание и было для фон Неймана неприемлемо в его стремлении сделать квантовую физику более математически строгой. Поэтому он полагал, что квантовая физика приложима к большим объектам точно так же, как и к малым. Фон Нейман считал квантовую физику теорией, описывающей весь мир. Но при таком подходе проблема измерения выступала в гораздо более неприкрытом виде. Если и обычные объекты подчиняются законам квантовой физики так же, как им подчиняются атомы, то обычные объекты не могут вызвать коллапс волновой функции – ведь коллапс волновой функции противоречит уравнению Шрёдингера. А если обычные объекты не вызывают коллапса волновой функции, то это прямо ведет к парадоксу кота Шрёдингера. Частицы-панки, о которых говорилось во введении, находились сразу в двух по видимости противоречивых состояниях – причудливая ситуация, известная как суперпозиция, – и, так как их волновая функция не коллапсировала, они в конечном счете заставляли кота Шрёдингера тоже находиться в суперпозиции, то есть быть живым и мертвым одновременно. А мы встречаем только либо живых котов, либо мертвых, и никогда не встречаем их суперпозиции (что бы это ни значило). Фон Нейман хотел этой проблемы избежать и поэтому был в своей книге так непреклонен в отношении существования коллапса волновой функции. Но вопрос о том, как и почему этот коллапс происходит, все равно оставался открытым.

Решение фон Неймана заключалось в том, чтобы сделать ответственным за коллапс волновой функции наблюдателя. «Мы всегда должны делить мир на две части: наблюдаемую систему и наблюдателя, – писал фон Нейман. – Квантовая механика при помощи уравнения Шрёдингера описывает события, происходящие в наблюдаемой части мира, до тех пор, пока они не взаимодействуют с частью наблюдающей, но как только такое взаимодействие случается, то есть как только происходит измерение, требуется коллапс волновой функции».

Не вполне ясно, что фон Нейман под этим подразумевал. Как некоторые считали, он хотел сказать, что коллапс волновой функции вызывается сознательностью акта измерения. Такую точку зрения отстаивали физики Фриц Лондон и Эдмонд Бауэр в книге, написанной ими спустя несколько лет под сильным влиянием труда фон Неймана. Позже такую позицию занял и Вигнер. Но этот взгляд отдает мистикой. Сказав, что сознание каким-то образом вызывает коллапс волновой функции, мы, пожалуй, решим проблему измерения, но какой ценой? Ценой новых проблем. Как может сознание влиять на волновую функцию? Раз коллапс волновой функции не удовлетворяет уравнению Шрёдингера, значит ли это, что сознание обладает способностью временно прекращать действие законов природы или изменять их? Каким образом это возможно? И что вообще собой представляет сознание? Кто им обладает? Может ли шимпанзе вызвать коллапс волновой функции? А собака? А блоха на ней? Мы открываем ящик Пандоры, полный связанных с сознанием парадоксов. Такое «решение» проблемы измерения – просто жест отчаяния, хоть в отсутствие других разумных выходов он кому-то и может показаться возможным.

Как это ни странно, фон Нейман тоже, может быть, считал, что за коллапс волновой функции ответственно сознание. Но в своей книге он этот вопрос обходит; сознательные наблюдатели в рамках его теории не имеют отдельного статуса. «Граница между наблюдателем и объектом наблюдения в огромной степени произвольна», – пишет он и в позитивистском духе заявляет, что «из опыта могут следовать только утверждения типа “наблюдатель сделал определенное (субъективное) наблюдение”, но никогда не утверждения типа “физическая величина имеет определенное значение”». Он говорит, что и работы Бора подтвердили такое «двойственное описание» природы. Однако точка зрения фон Неймана на квантовую интерпретацию, разумеется, не соответствовала позиции Бора. Между Бором и «марсианами», безусловно, существовали большие расхождения не только по вопросу о коллапсе волновой функции и применимости квантовой теории к измерительным устройствам, но и в отношении к дополнительности. Когда Бор впервые выдвинул идею дополнительности на озере Комо в 1927 году, Вигнер отозвался о ней с пренебрежением; не много места уделил ей в своей книге и фон Нейман. Теперь, когда фон Нейман и другие атаковали копенгагенских ортодоксов на всех фронтах, дискуссии по вопросам оснований квантовой теории были очень вероятны.

Впрочем, к концу 1930-х годов Бору, фон Нейману и Вигнеру было не до размышлений о фундаменте квантовой физики. Дело шло к войне, и развитие новых, практически более важных областей физики не оставило места для философских построений. В январе 1939 года Бор и его ассистент Леон Розенфельд взошли на борт трансатлантического парохода. Они везли на Манхэттен свежие новости с европейского материка: немецкий физик Отто Ган расщепил атом. Бор немедленно занялся решением той же задачи. С помощью своего бывшего студента Джона Уилера отец квантовой физики приступил к разгадыванию тайн урана.

* * *

Огромная энергия атомных бомб в конечном счете происходит из процесса установления тончайшего равновесия в ядре каждого атома. Электронное облако, окружающее атомное ядро, связано с ядром силами электрического притяжения между отрицательно заряженными электронами и положительно заряженными протонами в ядре. Но те же электрические силы пытаются разорвать на части само ядро – одноименные заряды отталкиваются, и тем сильнее, чем ближе они друг к другу. A типичное атомное ядро в 100 000 раз меньше, чем окружающее его электронное облако, которое в свою очередь в миллион раз меньше толщины человеческого волоса. В столь тесной близости ничем не уравновешенное электрическое отталкивание между протонами в ядре расшвыряло бы их в разные стороны со скоростью, близкой к скорости света. Но этого не происходит: протоны и нейтроны в атомных ядрах удерживаются вместе еще более мощной силой, неизобретательно названной «сильным ядерным взаимодействием». Нейтроны электрически нейтральны – отсюда и их название, – но эта сила действует на них точно так же, как и на протоны. Они играют ключевую роль в ядерном «перетягивании каната» между электрическим отталкиванием и сильным ядерным притяжением, помогая второму и не влияя при этом на первое. Сильное взаимодействие недостаточно сильно, чтобы удержать вместе два протона, и добавление к ним нейтрона увеличивает его «склеивающее» действие, не добавляя электрического заряда. Так образуется устойчивое атомное ядро из двух протонов и одного нейтрона (ядро гелия-3).

Исход противоборства между «склеивающими» ядерными силами и электрическим отталкиванием в конечном счете определяется размером ядра. В маленьких ядрах сильное взаимодействие легко побеждает, а добавление новых протонов и нейтронов обычно делает ядро еще крепче. Но ядерные силы могут действовать только на очень малых расстояниях, сравнимых с размерами самого протона, – не больше, чем одна триллионная доля миллиметра (эту единицу длины назвали ферми в честь Энрико). Начиная с некоторого размера ядро становится слишком большим, электрическая сила начинает побеждать ядерную, и поэтому, чем больше в ядре становится протонов и нейтронов, тем неустойчивее оно становится. Критический размер достигается ядрами никеля (28 протонов и 34 нейтрона) и железа (26 протонов и 30–32 нейтрона). Ядра бо́льших размеров менее устойчивы, а начиная со свинца, в ядре которого 82 протона и больше 100 нейтронов, они и вовсе теряют устойчивость.

Уран находится далеко за пределами этой точки. С его 92 протонами уже не важно, сколько нейтронов вы добавите в его ядро, – оно все равно рано или поздно распадется. Но две разновидности уранового ядра, прежде чем распасться, могут просуществовать миллиарды лет: уран-235 и уран-238. Эти числа обозначают общее количество протонов и нейтронов в ядрах. У U-235 143 нейтрона и 92 протона, итого 235. В ядре U-238 на 3 нейтрона больше, то есть оно немного тяжелее. Но и то и другое вещество – уран: химическая идентичность атомных ядер определяется только количеством протонов в нем. Химия сводится к электромагнитному взаимодействию атомов. Но химические свойства атома целиком определяются количеством электронов в нем, а число электронов, окружающих данное атомное ядро, в свою очередь определяется количеством протонов в этом ядре. Ядра с одним и тем же числом протонов, но различными количествами нейтронов – различные изотопы одного и того же элемента, они отличаются весом, но не своими химическими свойствами.

Бор и Уилер, основываясь на работе физика Лизы Мейтнер, беженки из Европы, и ее племянника Отто Фриша, обнаружили, что свойства ядер этих двух изотопов урана очень отличаются. А именно, если в ядро U-235 попадает нейтрон, оно распадается: расщепляется на два меньших ядра, высвобождая при этом невероятное количество энергии вместе с несколькими свободными нейтронами. Если урана U-235 достаточно много – достигнута «критическая масса», то нейтроны, выделившиеся при распаде, попадут в другие ядра U-235, которые тоже распадутся, образовав еще больше нейтронов. Начнется цепная реакция. И если не принять никаких мер, то 120 фунтов чистого U-235 – маленькая сфера из плотного металла, диаметром меньше двадцати сантиметров – в результате цепной реакции взорвется, выделив столько же энергии, что и 15 000 тонн тринитротолуола. Этого достаточно, чтобы мгновенно сровнять с землей небольшой город. Если же этой реакцией управлять, поглощая часть выделяющихся нейтронов, то теми же 120 фунтами U-235 можно обеспечивать этот город энергией несколько дней.

С U-238 дела обстоят иначе. Три лишних нейтрона чуть добавляют ему устойчивости, и если в ядро попадет нейтрон, оно так легко не развалится. Поэтому из U-238 сделать бомбу невозможно. К счастью, около 99,3 процента урана в природе – это U-238. Чтобы сделать атомную бомбу, вам придется выделить малое количество U-235 из огромного объема U-238 – и так как они химически идентичны, то единственный способ это сделать – воспользоваться тем, что U-238 на 1,3 процента тяжелее, чем U-235. Данное обстоятельство позволяло гарантировать, что использовать ядерную энергию было бы исключительно трудно: потребовались бы громадные количества урана, а также центрифуги и промышленные мощности для диффузии – все это заняло бы территорию размером с город. «Ничего не выйдет, если только вы не превратите Соединенные Штаты в одну огромную фабрику», – заключил Бор.

И все же отказаться от попыток овладеть ядерной энергией было слишком рискованно. Если бы нацистская Германия создала атомную бомбу, война была бы проиграна. Все Эйнштейны, Ферми и Боры в мире уже не смогли бы никуда убежать. «Одна вот такая маленькая бомбочка, – показывал руками Ферми, глядя с высоты на Манхэттен, – и все это исчезло бы».

* * *

«Никогда не угадаете, где я узнал о ядерном распаде. В лечебнице!» Юджин Вигнер переболел желтухой. «Я там провел шесть недель. Это было чудное время, ведь при желтухе ничего не болит, – вспоминал Вигнер. – Кормят тебя картошкой, бобами, всё только вареное, еда так себе. Но главное, что можно было отдохнуть и обо всем забыть – полная изоляция». Вигнер делился новостями о распаде урана с навещавшим его другом – Лео Сцилардом, еще одним венгерским физиком-беженцем, который осознал гигантские возможности ядерной цепной реакции на несколько лет раньше. «Сцилард был в Принстоне и приходил меня навестить каждый день; мы спорили о проблемах деления урана, о том, о сем. Нас, конечно, очень занимала теория Бора и Уилера <…> Однажды утром Сцилард пришел ко мне и сказал: “Вигнер, теперь я знаю – там будет цепная реакция”».

Обсуждая, что делать дальше, два венгра взяли в компанию третьего – Эдварда Теллера, который обосновался в Вашингтоне. В течение лета 1939 года «венгерские заговорщики» разработали план – как предупредить американское правительство о том, что «успех Гитлера может зависеть от ядерного распада», как это сформулировал Сцилард. Реализацию своего плана они начали с вербовки четвертого заговорщика – Альберта Эйнштейна. «Венгры» надеялись, что письмо от самого знаменитого ученого в мире привлечет внимание президента Рузвельта. Проведя с Эйнштейном несколько уик-эндов в его загородном доме на Лонг-Айленде, Сцилард с помощью Теллера и Вигнера составил письмо для передачи ФДР. План сработал лишь частично: письмо действительно привлекло внимание Рузвельта, но главой «урановой комиссии» он назначил Лаймана Бриггса, известного своей никчемностью директора Бюро стандартов. Под управлением Бриггса и его комиссии проект больше года топтался на месте, пока Гитлер оккупировал Данию, брал Париж и безжалостно бомбил Лондон.

Когда осенью 1941 года правительство США наконец обратило серьезное внимание на исследования атомной энергии, Вигнер встретился с Артуром Комптоном, американским физиком, готовившим для созданной Рузвельтом «Группы большой политики» доклад об осуществимости создания атомной бомбы. «Вигнер чуть ли не со слезами упрашивал меня подтолкнуть атомную программу, – писал Комптон. – Его неподдельный страх, что наци сделают бомбу первыми, произвел на меня сильное впечатление – ведь он жил в Европе и хорошо знал, что такое нацисты».

Через несколько месяцев после налета на Пёрл-Харбор американский проект создания атомной бомбы взяли под контроль военные. Руководить им поручили генералу Лесли Гровсу, администратору Инженерного корпуса Вооруженных сил США, который до этого возглавлял строительство Пентагона (в то время самого большого здания в мире). Гровс сначала пытался воспротивиться новому назначению – он хотел, чтобы его отправили на фронт. Однако, лучше разобравшись в том, какие потенциальные результаты может принести порученная ему работа, он смягчился. Научным руководителем сверхсекретного проекта, получившего кодовое название «Манхэттен», Гровс назначил физика из Беркли Роберта Оппенгеймера. Под прикрытием «особого статуса», который был им предоставлен благодаря участию в Манхэттенском проекте, Ферми, Вигнер и другие бежавшие из Европы физики вместе с их американскими коллегами уединились в специально выстроенном в пустынных горах штата Нью-Мексико городке Лос-Аламос, чтобы обогнать своих немецких соперников и первыми сделать атомную бомбу.

* * *

Многие физики из Лос-Аламоса считали, что в ядерной гонке нацисты имели преимущество. Думать так у них были основания. Германия для многих поколений была мировым центром физической науки, а Америка долго считалась научной провинцией. Да и деление атома открыли в Германии. Германия уже давно вела военные действия. Благодаря захвату Гитлером Чехословакии Германия получила доступ к огромным запасам урана. Наконец, несмотря на изданные Гитлером расистские законы о государственной службе, в стране осталось много хороших физиков – например, Отто Ган, специалист по ядерной химии, который открыл деление урана, остался, хоть он и не желал иметь с нацистами ничего общего. Он потихоньку продолжал свои исследования, защищая, где только мог, своих еврейских коллег и переписываясь с теми, кто уехал в изгнание, как Лиза Мейтнер и Отто Фриш. Друг Гана, физик Макс фон Лауэ, нобелевский лауреат, в своей оппозиционности пошел еще дальше – рискуя жизнью, он неоднократно и публично обличал гитлеровский режим «изнутри». Но большинство немецких физиков не следовали примеру Гана, и почти никто из них не разделял принципиальной позиции фон Лауэ. А некоторые, как, например, Паскаль Йордан, охотно сотрудничали с режимом Гитлера. Находя нацистскую идеологию привлекательной по эстетическим соображениям – и сообразно со своей идеалистической позицией в философии науки, – Йордан не только вступил в 1933 году в нацистскую партию, но и присоединился к «коричневорубашечникам», гитлеровским военизированным штурмовым бригадам. Другие физики, такие как Йоганнес Штарк и Филипп Ленард, были нацистами еще до прихода Гитлера к власти. Они применяли к физике гитлеровскую расовую «философию», объявляя теорию относительности и квантовую механику «еврейской физикой».

Вернер Гейзенберг находился где-то посредине между крайностями продиктованного этикой «сознательного отказа» фон Лауэ и полного согласия с философией нацизма Иордана. Гейзенберг осуждал откровенно идиотическую «немецкую физику» Штарка и Ленарда; он помог фон Лауэ пресечь начавшуюся было в Германии кампанию против квантовой физики и теории относительности. Но, с другой стороны, Гейзенберг оставался в гитлеровском рейхе в основном из чувства долга и патриотизма. Пытаясь найти моральный компромисс, он сотрудничал с нацистами, оправдывая это аполитичной природой науки. На протяжении всех шести лет между приходом Гитлера к власти и началом войны ему много раз предлагали различные посты и в Соединенных Штатах, и в Великобритании – в последний раз во время его тура по США летом 1939 года. Гейзенберг от этих предложений неизменно отказывался, настойчиво повторяя: «Германия нуждается во мне». Не будучи нацистом, Гейзенберг в то же время вел себя так, что не оставалось никаких сомнений в глубине его верности Германии, кто бы ею ни руководил. Однажды, уезжая раньше времени из летней школы по физике в штате Мичиган, он объяснил, что должен успеть вернуться в Германию «на практические занятия по стрельбе из автомата в Баварских Альпах».

Вскоре после начала войны Гейзенберга (вполне ожидаемо) назначили одним из руководителей немецкой ядерной программы. Проект начал барахтаться на месте почти сразу после старта. В экспериментальной физике Гейзенберг был слаб еще со своих студенческих дней в Мюнхене; он делал ошибки даже в простых вычислениях. «Блестящий теоретик, Гейзенберг всегда был очень небрежен с числами», – вспоминал его бывший сотрудник Рудольф Пайерлс. Всеобщее взаимное непонимание и человеческие ошибки наносили проекту огромный ущерб; вмешательство нацистской научной бюрократии приводило к вынужденным кадровым решениям, основанным на политической благонадежности, а не на научных талантах. И ключевая мысль – о том, что очищенный графит может использоваться для замедления цепных ядерных реакций и управления ими – ускользнула от Гейзенберга и его коллег. После того как возможности работы с графитом, содержащим примеси, были исчерпаны, группа сосредоточила усилия на гораздо более редко встречающемся и дорогом замедлителе нейтронов, тяжелой воде, что еще более затормозило продвижение вперед. К 1942 году, как раз когда американский бомбовый проект начал набирать силу, немецкая программа почти полностью остановилась. На совещании по материально-техническому снабжению армии в Берлине в 1942 году Гейзенберг доложил своему нацистскому начальству, что, хотя на завершение работ над бомбой до конца войны шансов очень мало, на ядерный реактор возлагаются большие надежды как на новый источник энергии для военной машины рейха. Вскоре после этого Гейзенберга назначили фактическим главой всей ядерной программы Германии, несмотря на то что раньше он никогда в жизни не руководил коллективом экспериментаторов. До самого конца войны в 1945 году группа Гейзенберга работала над получением управляемой ядерной цепной реакции, не зная, что Ферми уже сделал это в 1942 году в Чикаго, и подвергаясь опасности погибнуть в пламени ядерного взрыва, если бы они добились своего, но реакция вышла бы из-под контроля. Гейзенберг вообще контролировал ситуацию гораздо хуже, чем ему казалось: он надеялся «извлечь из войны пользу для физики», проводя интересные ядерные исследования на кровавые деньги нацистского режима – пусть даже эти исследования и подарили бы Гитлеру власть над ядерной энергией. Гейзенберг «согласился поужинать с дьяволом, – писал Пайерлс спустя годы, – и, возможно, слишком поздно понял, что сидеть к нему придется чересчур близко».

К декабрю 1944 года Гейзенбергу было уже ясно, что Германия на грани поражения. В разговоре с коллегой-физиком Грегором Вентцелем на званом ужине в Швейцарии он с тоскливой безнадежностью вздохнул: «Как было бы прекрасно, если бы мы победили!» Возвратившись в свою ядерную лабораторию в Хехингене, он сделал последнюю отчаянную попытку завершить работу над реактором, но времени на это уже не оставалось. В апреле 1945 года, когда войска антифашистской коалиции замкнули кольцо вокруг Германии, Гейзенбергу пришлось бежать. На велосипеде он за 72 часа проехал 250 километров, передвигаясь только по ночам, чтобы не попасть под пулеметную очередь с самолета союзников, и добрался до Урфельда, где его ждала семья. Здесь через несколько дней его арестовали сотрудники американского спецподразделения «Миссия Алсос», которое прочесывало Европу, чтобы задержать и допросить немецких физиков-ядерщиков.

Сотрудники «Алсоса» оперативно доставили Гейзенберга, Гана, фон Лауэ и еще нескольких немецких физиков в Фарм-Холл, поместье в Англии, переоборудованное в резиденцию военной разведки. В доме был разнообразный спортивный инвентарь, грифельные доски на стенах, радио, много еды – в общем, как ворчал один из их военных «кураторов», удобств побольше, чем у средней английской семьи. Но в доме у средней английской семьи, конечно, не было и такого количества скрытых в каждой комнате подслушивающих устройств! «Интересно, не спрятаны ли у них тут микрофоны?» – спросил через несколько дней после приезда Курт Дибнер, один из немецких физиков. «Микрофоны? – со смехом отозвался Гейзенберг. – O нет, на такие вещи у них не хватит хитрости. Думаю, все эти гестаповские методы им незнакомы; они для этого, пожалуй, слишком старомодны». Успокоенные этим замечанием, немецкие физики без обиняков обсуждали физику, политику и текущие события, жадно набрасываясь на газеты, которыми британские кураторы, надеясь спровоцировать споры среди своих подопечных, щедро их снабжали.

Гейзенберг и все остальные обсуждали и тайну своего продолжающегося заточения. Если они пытались что-то узнать, им говорили только, что они находятся здесь «по воле Его Величества». Уверенные в том, что они являются главными экспертами по ядерной физике во всем мире и что американцы в своих попытках создать атомную бомбу никак не могли обогнать их, немцев – ведь немецкая физика всегда впереди всех, – они вынашивали безумные планы поставить в известность о своем бедственном положении прессу или сбежать в Кембридж и встретиться там с коллегами, которые (как они полагали) отчаянно нуждались в их познаниях в области ядерных проблем. Они как о самоочевидном факте говорили о том, что «Большая Тройка», Трумэн, Черчилль и Сталин, которые как раз в это время встретились в Потсдаме, персонально обсуждают судьбу каждого из них. Некоторые сумели уговорить себя, что их связь с нацистами не будет поставлена им лично в вину и что их принадлежность к мировой физической элите позволит им спокойно начать новую жизнь где-нибудь в Аргентине.

Но спустя несколько недель комфортабельное заключение подошло к концу. Вечером 6 августа 1945 года, перед самым ужином, майор Риттнер, офицер британской военной разведки, распоряжавшийся в Фарм-Холле, тихонько отозвал Отто Гана в сторонку и сообщил ему, что американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму. «Ган был полностью раздавлен этим известием», – писал Риттнер:

«Он чувствовал себя лично ответственным за гибель сотен тысяч людей – ведь это его открытие привело к созданию бомбы. Он сказал мне, что когда он осознал страшный потенциал этого открытия, то начал придумывать способ покончить с собой. Однако с помощью изрядного количества алкоголя он немного успокоился, и мы спустились к ужину, где он объявил новость всем собравшимся. Как и следовало ожидать, сообщение было принято с недоверием».

«Не верю ни одному слову, – сказал, услышав сообщение Гана, Гейзенберг. – Не может быть, чтобы с ураном могло что-то получиться». «Если американцы сделали урановую бомбу, значит вы все остались в дураках. Эх, Гейзенберг, бедняга», – издевательски заметил на это Ган. Позже вечером по радио передали подробное сообщение BBC. Гейзенбергу и всем остальным пришлось признать свое поражение.

В течение следующих нескольких дней Гейзенберг пытался разобраться в том, как вышло, что он так провалился со своим проектом. Несколько неуклюжих расчетов тут же показали ему, что на деле он вообще не представлял себе, как подступиться к созданию бомбы, хоть ему тогда и казалось, что он прекрасно это понимает. Записанные в Фарм-Холле перебранки других ученых тоже подтвердили то, что уже раньше было видно из захваченных «Миссией Алсос» документов: в отличие от Манхэттенского проекта, нацистская программа создания атомной бомбы была организована хаотично и небрежно. Важнейшую информацию скрыли и разделили на части многоэтажными уровнями секретности. В результате ни у кого не было ясного представления о том, куда следует двигаться. Как показывают сделанные в Фарм-Холле записи, в те же несколько дней Гейзенберг и его ученик Карл фон Вайцзеккер попытались создать намеренно искаженную версию своей деятельности во время войны. В соответствии с ней получалось, что, в то время как американцы создали оружие массового уничтожения, несущее смерть и разрушения в беспрецедентных масштабах, они, немцы, намеренно ограничили свои цели постройкой ядерного реактора, не желая давать Гитлеру и его рейху новое могучее оружие. Таким образом они снимали с себя ответственность за поражение – ведь оно якобы было результатом их высокой моральной чистоты, а вовсе не полной некомпетентности.

А пока Гейзенберг во время войны преследовал свои благородные цели, его наставник и старший друг чуть не погиб. После своей поездки в Америку в 1939 году, за несколько месяцев до того, как в сентябре разразилась война, Бор возвратился домой в Копенгаген. Перед рассветом 9 апреля следующего года Германия вторглась в Данию; спустя два часа датское правительство капитулировало. Чтобы на примере Дании продемонстрировать свое миролюбие всему миру, Гитлер решил превратить ее в «образцовый протекторат». Он обуздал свою кровожадность и отложил введение в Дании антисемитских законов больше чем на три года. Но в октябре 1943 года на улицах Копенгагена появились эсэсовцы – они планировали устроить облаву на копенгагенских евреев во время Роша-Шана, праздника еврейского Нового года, одного из священных дней еврейского календаря. Однако, когда облава началась, обнаружилось, что почти никого из евреев в городе не осталось: за несколько дней до акции Георг Дуквиц, немецкий дипломат, предупредил о ней руководство еврейской общины. Большинство евреев успело скрыться. Среди них был и Нильс Бор. За три дня до того, как в его институт нагрянули нацисты, чтобы его арестовать, его вместе с семьей переправили в рыбацкой лодке через пролив Эресунн в нейтральную Швецию. В Стокгольме Бор встретился с королем Христианом X и рассказал ему о своем бегстве, обратившись к королю с просьбой предоставить датским евреям убежище в Швеции. В тот же вечер шведское радио объявило о предоставлении убежища. На протяжении двух следующих месяцев силы датского Сопротивления и береговая охрана Швеции обеспечивали коридор для прохода сотен маленьких рыбацких лодок, шлюпок и каноэ, в каждой из которых по двое, трое или четверо спасались евреи из Дании. От нацистов смогло ускользнуть свыше 7000 человек – 95 процентов всех евреев, живших в то время в Дании.

Но в Стокгольме, который кишел нацистскими агентами, Бор не мог чувствовать себя в безопасности. Союзники решили, что он слишком важная фигура, чтобы оставаться в Швеции. Чтобы переправить его в Великобританию, Королевские ВВС Британии отправили за ним высотный бомбардировщик «Москито» – небольшой самолетик, специально построенный, чтобы летать на высоте, недоступной для зенитного огня. Для перевозки Бора переоборудовали маленький бомбовой отсек: там была кислородная маска и наушники, при помощи которых пилот мог общаться со своим драгоценным грузом. Но наушники оказались слишком маленькими для огромной головы Бора. Он не услышал команды пилота включить подачу кислорода, стал задыхаться и потерял сознание. Летчик понял, что произошло, снизился и полетел над Северным морем на малой высоте. Бор выжил. После краткого совещания в Англии он под именем Николаса Бейкера вылетел в Соединенные Штаты, где его без промедления доставили в штаб-квартиру Манхэттенского проекта в Лос-Аламосе. Знакомя «Николаса» с оборудованием и установками, Теллер с нетерпением ждал момента, когда Бору придется признать, что его былой пессимизм по отношению к ядерной энергии не оправдался. «Но не успел я открыть рот, как Бор сказал: “Вот видите, я же вам говорил, что вы ничего не сможете добиться, пока не превратите всю страну в фабрику по производству ядерного оружия. Именно это вы и сделали”».

Бор и сам не знал, насколько его слова попали в точку. К концу войны Манхэттенский проект обошелся уже почти в 25 миллиардов долларов; в нем было занято 125 000 человек в тридцати одном географическом пункте на территории Соединенных Штатов и Канады. Сотни физиков были сорваны с привычных рабочих мест для удовлетворения ненасытного голода, который проект испытывал в людях и материалах. После того как война закончилась, физические исследования в Соединенных Штатах уже никогда не вернулись к довоенному уровню. После успеха в создании атомной бомбы в физику рекой хлынули доллары на финансирование военных разработок. В 1938 году, перед войной, общие затраты на физические исследования в Соединенных Штатах составляли около 17 миллионов долларов, причем из этой суммы на долю государственного финансирования не приходилось почти ничего. Менее чем через десятилетие после войны, в 1953 году, на физические исследования ассигновалось чуть менее 400 миллионов долларов – рост в двадцать пять раз всего за пятнадцать лет. К 1954 году 98 процентов средств на фундаментальные исследования в области физических наук в Соединенных Штатах поступало от военных или так или иначе связанных с обороной государственных агентств, таких как Комиссия по атомной энергии, преемница проекта «Манхэттен».

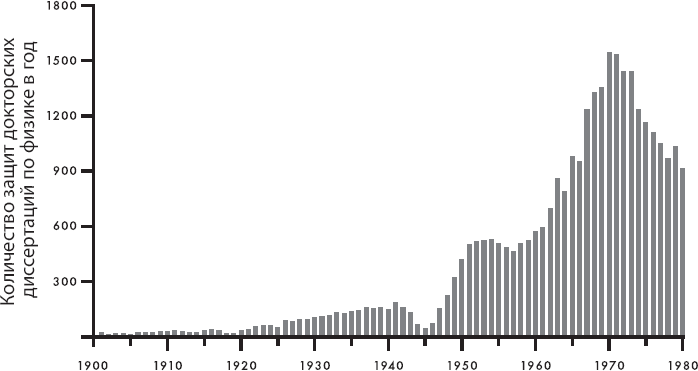

Вместе с деньгами появились и люди. Когда на Землю легли тени двух ядерных «грибов» и война закончилась, в университеты изучать новую физику валом повалили молодые ветераны, поощряемые законом о льготах для участников войны (GI Bill). «Мой интерес к физике, – писал один гарвардский физик-докторант в 1948 году, – возник, когда я во время службы в армии работал в Нью-Мексико, участвуя в создании атомной бомбы». Другой студент написал, что у него «такое ощущение, что эта область (физика) стала важна в результате войны»; еще один – что «к научной жизни меня приобщила война». У физических факультетов отбоя не было от студентов. В 1941 году в США докторскую степень по физике получили 170 аспирантов. К 1951 году их число превысило 500 и продолжало расти гораздо быстрее, чем в любой другой академической отрасли за тот же промежуток времени (рис. 4.1). К 1953 году половина всех обладателей докторской степени (PhD) по физике была моложе тридцати. Наличие большого числа образованных физиков больше не рассматривалось как чисто научная необходимость – теперь оно считалось существенной инвестицией в военную инфраструктуру. Генри Смит, член Комиссии по атомной энергии и бывший глава физического факультета в Принстоне, в своей речи на заседании Американской ассоциации содействия развитию науки в 1950 году говорил о «накоплении и регулировании научных кадров». Ученые, заявил он, «сделались одним из главных военных активов. Очень важно, чтобы они использовались максимально эффективно <…> Я говорю об ученых не как о тех, кто обогащает нашу культуру, но как об инструменте ведения войны, необходимом для защиты нашей свободы».

Рис. 4.1. Докторские степени (PhD) по физике, присужденные институтами США за год, 1900–1980

Многие физики были встревожены и огорчены новым положением дел. «Войны, “горячая” и холодная, так изменили мою профессию, что я ее почти не узнаю, – жаловался американский физик голландского происхождения Сэмюэл Гаудсмит. – Мы, физики, оказались среди не приспособившихся к мирной жизни ветеранов Второй мировой». Гаудсмит, входивший в горсточку евреев-физиков из Европы, иммигрировавших в Соединенные Штаты задолго до прихода Гитлера к власти, оплакивал навсегда ушедшие в прошлое милые предвоенные дни (string-and-sealingwax days), когда физика делалась за копейки из подручных материалов. Меньше чем за десятилетие после окончания войны половодье денег и людей радикальным образом изменило ежедневное существование физика-профессионала:

«Это стало шоком. У нас теперь великолепные лаборатории для фундаментальных исследований, способные восхитить любого уважающего себя физика. Но почему-то они не вызывают той нежной любви, которая была так знакома в прежние годы, когда покупка трехсотдолларового спектроскопа оказывалась вполне достаточной причиной, чтобы уйти с вечеринки. А сегодня мы получаем оборудование стоимостью во много миллионов долларов, но в ту же минуту, когда заканчивается церемония его введения в строй, мы уже начинаем строить планы на покупку еще более мощной установки. В доброе старое время физики всецело и беззаветно отдавались изучению фундаментальных законов Вселенной. А теперь мы чувствуем себя призванными заниматься такими вещами, каких мы и представить себе не могли, – вещами, совершенно с наукой не связанными. Мы помогаем министру обороны планировать военный бюджет. Мы информируем президента Соединенных Штатов о национальном ядерном потенциале <…> Некоторые из нас работают в промышленности, разрабатывая электронное оборудование. Другие прикомандированы к американским посольствам в Англии, Франции и Германии. Мои коллеги, которые до Хиросимы даже на выборы не ходили, теперь сидят рядом с нашими представителями в ООН, когда в повестке дня появляется вопрос об атомной энергии».

Гаудсмит и сам во время войны досыта хлебнул этой «ненаучной» деятельности – он был гражданским руководителем «Миссии Алсос», той самой, в рамках которой захватили и вывезли в Фарм-Холл Гейзенберга и других ведущих физиков-ядерщиков Германии. Он также занимался в MIT созданием радара (еще одна крупнейшая программа военно-физических исследований, в которой были заняты тысячи людей и на которую потрачены многие миллионы долларов) и консультировал Королевские ВВС Великобритании. До войны он работал в Мичиганском университете, собирался отойти от исследовательской деятельности и целиком посвятить себя преподаванию. После войны его планы изменились. «Я почувствовал, что захвачен случившимся после Хиросимы мощным подъемом во всех областях, связанных с физикой, – вспоминал Гаудсмит, – и мне захотелось быть связанным с этими процессами теснее, чем это возможно в университетском кампусе». Гаудсмит возглавил отдел физики в Брукхейвенской национальной лаборатории, одном из свежеиспеченных правительственных учреждений для фундаментальных исследований. И все же, несмотря на то что он занимал административную должность в новой системе «Большой науки», Гаудсмит продолжал настороженно относиться к изменениям в этой области. «Условия, в которых мы сегодня работаем, определенно не способствуют научному прорыву», – говорил он в 1953 году.

«Четверть века назад мы могли спокойно обмениваться мнениями с Бором в его кабинете и нас не беспокоили ни государственные секреты, ни программы вооружений, ни шпионские страсти <…> Никого из нас не отвлекали от дела предложения стать президентами колледжей или промышленными воротилами. Правительства физиками не интересовались. Никто не пытался растолкать коллег в борьбе за власть по той простой причине, что не существовало властных полномочий, за которые можно было бы бороться: ни гигантских лабораторий, ни военных проектов <…> Все мы чувствовали, что принадлежим к некоей ложе, в которую по всему миру входило примерно человек четыреста и в которой все хорошо знали друг друга – или, по крайней мере, знали, чем в данный момент занимается каждый. А теперь на конференции приезжает вчетверо больше одних только американских физиков, и большинство из них видят друг друга впервые».

Исследования смысла квантовой физики относились к числу военных потерь. Толпы новых студентов наводняли аудитории по всей стране, и профессора просто не имели возможности обсуждать с ними философские вопросы, лежащие в ее основании. Довоенные курсы квантовой механики, читавшиеся по обе стороны Атлантики, такие как курс Гейзенберга в Лейпциге и Оппенгеймера в Беркли, уделяли основным, принципиальным вопросам изрядную долю времени. Учебники и экзамены предвоенного времени требовали от студентов написания подробных эссе о природе принципа неопределенности и роли наблюдателя в квантовом мире. Но при раздувшейся численности слушателей детальные разговоры о философии сделались практически невозможными. «В лекциях на такие темы, [как неопределенность, дополнительность и причинность], проку мало, – жаловался в 1956 году профессор физики в Питтсбургском университете. – Ошарашенный студент не знает, что ему здесь записывать, а те записи, которые он все-таки сделает, почти наверняка приведут в ужас любого преподавателя». В группах студентов, изучавших квантовую физику на факультетах меньших размеров, можно было позволить себе уделить основополагающим вопросам раз в пять больше времени – но по мере того, как набор студентов продолжал возрастать, малых групп студентов-физиков осталось совсем немного. А в больших группах преподавание сосредоточивалось на «эффективных и легко воспроизводимых методах вычислений», а не на основаниях физики. Из учебных пособий вопросы об основных физических принципах почти начисто исчезли, а новое поколение обозревателей превозносило новые тексты учебников именно за то, что они «избегают философских обсуждений» и «философски окрашенных вопросов». Пособия, не укладывавшиеся в этот тренд, критиковались за то, что уделяли слишком много времени «затхлым атавистическим рассуждениям о положении и импульсе». Наступила эпоха «Большой науки» – а в такое время у людей не хватало терпения, чтобы ломать голову над вопросом о смысле квантовой физики.

* * *

Свою историю о немецкой программе создания атомной бомбы Гейзенберг повторял всем, кто хотел его слушать, до конца жизни. Гаудсмит, имевший доступ к прослушке разговоров в Фарм-Холле и лично видевший жалкие остатки нацистской ядерной программы, прекрасно знал, что эта история Гейзенбергом сфабрикована. Однако, поскольку само существование делавшихся в Фарм-Холле записей было засекречено, Гаудсмит смог только констатировать, что Гейзенберг лжет, не объясняя, откуда ему это известно. В вышедшей в 1958 году книге швейцарского журналиста Роберта Юнга «Ярче тысячи солнц», первом популярном отчете о Манхэттенском проекте, версия Гейзенберга приведена почти дословно. То же самое относится и к «Вирусному флигелю», первой книге, посвященной исключительно истории немецкой программы создания бомбы и написанной в основном по материалам интервью с Гейзенбергом и с теми, кто разделял с ним вынужденную изоляцию в Фарм-Холле. (Автор этой книги, Дэвид Ирвинг, впоследствии проявил себя как активный отрицатель холокоста.)

Несмотря на попытки Гейзенберга обелить себя, подозрения в сотрудничестве с нацистами висели над его головой до конца дней. В частности, его отношения с Бором так в полной мере и не восстановились – после выхода книги Юнга Бор набросал тому сердитое письмо, касающееся изложения Гейзенбергом подробностей его встречи с Бором в 1942 году. Но письмо это Бор, оставаясь верным себе, переписал в нескольких вариантах, и в конце концов так и не отправил. Тем не менее после войны Бор и Гейзенберг разговаривали друг с другом и даже несколько раз встречались. (В конце концов, ложь Гейзенберга по сравнению с тем, что позволяли себе другие, довольно незначительна. Паскаль Йордан настаивал на том, что он никогда не был истинным сторонником нацистских взглядов, несмотря на свои публикации, в которых он превозносил национал-социалистский подход к науке. Он даже имел наглость послать письмо Максу Борну, своему наставнику, когда-то изгнанному из страны расистской политикой Гитлера; в письме он клялся, что на деле никогда не был нацистом, и просил выдать ему характеристику, в которой была бы засвидетельствована его «денацификация». Борн в ответ прислал ему список своих друзей и родственников, погибших от рук нацистов.) Принимая во внимание ущерб, нанесенный репутации Гейзенберга его деятельностью во время войны, можно предположить, что создание им единой унифицированной версии копенгагенской интерпретации тоже могло быть попыткой переписать историю квантовой физики в свою пользу. Эта версия не была чистым вымыслом – у позиций, которые занимали сам Бор и его ученики и коллеги, были, разумеется, сходные черты, – но различий между прочитанной Гейзенбергом лекцией и записями Бора должно было хватить, чтобы любой внимательный исследователь понял: такого зверя никогда в действительности не существовало.

Тем не менее идея единой согласованной интерпретации квантовой физики, интерпретации, ассоциирующейся с именами таких гигантов, как Бор и Гейзенберг, была хорошо принята постманхэттенским миром «Большой науки». Большинство физиков были вполне удовлетворены набором идей, которые, как они полагали, составляют суть копенгагенской интерпретации, – ведь вопросы, связанные со смыслом квантовой физики, имели слабое отношение к их работе. Математический формализм теории продолжал прекрасно работать в широком диапазоне послевоенных приложений физики к решению задач военно-промышленного комплекса. Большинство физиков обратились к задачам физики атомного ядра или твердого тела (раздел физики, который вскоре после войны привел к разработке кремниевого транзистора и многих других материалов, позже позволивших резко уменьшить размеры и увеличить значение компьютеров). Вопросы интерпретации, хотя и жизненно важные для прогресса науки в долгосрочной перспективе, выглядели несущественными, когда дело доходило до прагматичных приложений квантовой теории, ценность которых так внезапно и головокружительно увеличилась. То, что копенгагенская интерпретация обещает исчерпывающую, хотя и туманную, разгадку тайн квантового мира, позволяло новой армии послевоенных физиков вычислять ответы на поставленные перед ними практические задачи, не беспокоясь об их глубинном теоретическом смысле. В этом сыграло свою роль и перемещение центра мировой физики в Соединенные Штаты – в отличие от великих европейских теоретиков, американские физики всегда отличались экспериментальным и прагматическим подходом. Вопросы о фундаментальных основаниях квантовой физики, казавшиеся важными Эйнштейну и Бору, новая поросль американских физиков отметала как какой-то туманный вздор: вряд ли исследованием этих проблем можно привлечь денежные потоки, льющиеся из Пентагона.

Но не все американские физики были достаточно прагматичны, чтобы без раздумий принять копенгагенскую интерпретацию. «Боровский принцип дополнительности ставит природу перед выбором и оставляет ее в этом положении, – ворчал Генри Маргенау, философ и физик, работавший в Йеле. – Этот принцип освобождает тех, кто ему следует, от необходимости перебрасывать мостик через пропасть непонимания, объявляя эту пропасть непреодолимой и вечной; он узаконивает трудность понимания в качестве нормы». Среди американских физиков был один, которому суждено было создать особенно серьезные трудности для копенгагенской интерпретации. Во время войны он работал у Оппенгеймера в Беркли, а после этого был приглашен в Принстон. В 1947 году свежеиспеченный доцент Дэвид Бом прибыл к своему новому месту работы. До этих пор он принимал копенгагенскую интерпретацию, но вскоре почувствовал, что его донимают назойливые сомнения. За пять лет они разрослись в полномасштабный личный бунт против квантовой ортодоксии. Дэвид Бом собирался сделать невозможное: бросить вызов доказательству фон Неймана, разрушить непрочное перемирие, которое Джон Белл заключил с Копенгагенской школой, – и навсегда изменить квантовую физику.

Назад: 3 Уличная потасовка

Дальше: Часть II Квантовые диссиденты