Книга: Квантовая революция. Как самая совершенная научная теория управляет нашей жизнью

Назад: 2 Прогнило что-то в Датском королевстве

Дальше: 4 Копенгаген на Манхэттене

3

Уличная потасовка

Эрнст Сольвей мечтал оставить в мире след при помощи своих денег. Как до него Альфред Нобель, он разбогател, занимаясь химической промышленностью – хоть и не такими разрушительными ее отраслями, как производивший динамит Нобель. И так же, как Нобель, он надеялся улучшить этот мир, способствуя научным исследованиям. В 1911 году на деньги Сольвея в его родной Бельгии была организована конференция, посвященная зарождающейся квантовой теории. Конференция прошла с оглушительным успехом, и это вдохновило Сольвея на организацию научных конгрессов высочайшего уровня «для избранных» по вопросам, лежащим на стыке физики и химии. В 1922 году Сольвей скончался, но его конференции продолжают устраиваться по сей день и принадлежат к числу самых авторитетных научных собраний в мире. Однако Пятая Сольвеевская конференция, состоявшаяся в Брюсселе в октябре 1927 года, даже на этом фоне стоит особняком. Семнадцать из двадцати девяти ее участников были уже состоявшимися или будущими лауреатами Нобелевской премии; одна из них, Мари Кюри, получила эту премию дважды. Кроме Кюри, на конференцию приехали Эйнштейн, Планк, Шрёдингер, Бор, Гейзенберг, Борн, Дирак, Паули. Общую фотографию участников можно увидеть во многих учебниках квантовой физики. И вместе с этим фото из поколения в поколение физики из уст в уста передают друг другу легенду, что-то вроде первозданного мифа о рождении квантовой физики:

«Как-то раз группа великолепных физиков открыла квантовую механику. Новая теория оказалась очень успешной. Но Эйнштейн не мог согласиться с радикально новой картиной мира, которую рисовала квантовая физика, несмотря на то что он сам сыграл в ее зарождении огромную роль (и еще несмотря на то что когда-то физики старших поколений так же не могли согласиться с его собственной теорией относительности). Провозглашая свой знаменитый девиз “бог не играет в кости”, Эйнштейн много раз спорил за чашкой кофе с Бором. Начались эти споры на Сольвеевском конгрессе в 1927 году – там Эйнштейн то так, то этак пытался обойти придуманный Гейзенбергом принцип неопределенности. В конце концов Бор победил. Все остальные физики согласились, что квантовая физика верна, а копенгагенская интерпретация дает верный ключ к ее пониманию. Но Эйнштейн так и не принял новую теорию и до самой смерти настаивал на том, что случайность не может лежать в основе всей природы. Вот так-то, – заключает легенда, – даже величайшие и славнейшие физики иногда ошибаются».

Рис. 3.1. Пятый Сольвеевский конгресс, Брюссель, 1927. Первый ряд: Эйнштейн (в центре); Кюри (третья слева); Планк (второй слева). Второй ряд: Бор (крайний справа); Борн (второй справа); де Бройль (третий справа). Третий ряд: Гейзенберг (третий справа); Паули (четвертый справа); Шрёдингер (в центре)

Кое-что в этой истории правда. Правда, что Эйнштейн и Бор расходились во взглядах на квантовую физику. Правда, что они спорили о ней на Сольвеевской конференции в 1927 году и после нее. И правда, что Эйнштейн сказал «бог не играет в кости», хоть сказал он это не в Брюсселе в 1927 году, а в письме к Максу Борну в 1926-м. Но почти во всех остальных важных вещах – в том, что касается затруднений, которые Эйнштейн находил в квантовой физике, и защиты ее Бором, в пересказе содержания копенгагенской интерпретации и в том, что все остальные физики после 1927 года ее в целом приняли, – ни грамма правды нет. Правда совершенно другая, и она гораздо интереснее, чем эта общепринятая легенда.

Луи де Бройль, физик и французский аристократ, выступал на Пятой Сольвеевской конференции одним из первых. Всего за три года до этого он защитил докторскую диссертацию. Де Бройль первым предположил, что все фундаментальные составляющие вещества могут проявлять себя и как частицы, и как волны. Многие из своих аргументов он позаимствовал у Эйнштейна: его научный руководитель, Поль Ланжевен, не зная, как отнестись к идее де Бройля, написал Эйнштейну, прося совета. Эйнштейн горячо откликнулся на это письмо: он сказал, что де Бройль «приоткрыл уголок великой завесы». Защита де Бройля прошла успешно.

На конференции в Брюсселе де Бройль представил новую идею. Умело манипулируя уравнением Шрёдингера, используя все тот же математический аппарат, он развернул совершенно новую картину квантовой физики. Вместо неполной и противоречивой схемы «дополнительных» частиц и волн де Бройль описал квантовый мир, в котором частицы и волны мирно сосуществовали. Частица распространялась вслед за «волной-пилотом», которая и управляла ее движением. В этом де Бройль предвосхитил интерпретацию квантовой физики, развитую спустя четверть века Бомом. Частицы у де Бройля двигались вполне детерминированным, однозначным образом, несмотря на статистическое правило Борна, согласно которому волновая функция служит инструментом вычисления вероятности. Однако частицы удовлетворяли и гейзенберговскому принципу неопределенности, так как их пути были скрыты от глаз наблюдателя – ни один эксперимент не мог выявить полной траектории частицы, в точном соответствии с тем, что утверждал Гейзенберг. Де Бройль нашел способ вернуть квантовому миру обусловленность и причинность, не принося при этом в жертву достигнутое в квантовой физике великолепное соответствие между теорией и наблюдениями.

Идеи де Бройля были встречены с интересом и вызвали бурные споры. Вольфганг Паули быстро нашел возражение: он заявил, что теория де Бройля противоречит известным теоретическим исследованиям столкновений частиц. Де Бройль, путаясь и сбиваясь под огнем методичных аргументов Паули, все же сумел доказать, что тот ошибается. Возражение Паули основывалось на глубоко ошибочной аналогии, которая поначалу и сбила французского герцога с толку. И хотя ответ де Бройля был исчерпывающим, Паули он не удовлетворил.

Другое, более серьезное возражение высказал по поводу интерпретации де Бройля Ганс Крамерс, голландский физик, в прошлом ученик Бора. Он указал, что, когда фотон отскакивает от зеркала, зеркало в свою очередь должно испытывать отдачу. Но, как заметил Крамерс, теория де Бройля этой отдачи не описывает. Де Бройль признал, что не может ответить на этот вопрос. Однако ни де Бройль, ни Крамерс не заметили, что на самом деле отдачу зеркала описать в рамках теории де Бройля вполне возможно. Для этого требовалось всего лишь рассматривать и фотон, и зеркало – а не один только фотон – как квантовые объекты. Но, как и большинство физиков этого времени, де Бройль считал, что квантовая физика применима только к микроскопическим объектам, – потому-то он и не смог возразить Крамерсу. Вскоре после конференции де Бройль и сам отказался от своих идей по причинам, связанным с аргументами Крамерса.

Затем выступили Борн и Гейзенберг. Они представили свою формулировку законов квантовой физики, основанную на матричном подходе. В этой теории главную роль играли принципиально случайные квантовые скачки. Подходя к концу своей презентации, докладчики дерзко заявили, что квантовая физика – это «замкнутая теория, фундаментальные физические и математические положения которой больше не подлежат никаким исправлениям». Другими словами, построение квантовой физики полностью завершено: нет более никакой необходимости копаться в ее внутренностях и пытаться найти что-либо новое, ни в смысле математики, ни в смысле интерпретации. Следующим говорил Бор. Он в основном перефразировал свою лекцию, прочитанную на озере Комо, подчеркнув, что описания квантового явления в терминах волн и частиц дополнительные, а не противоречивые: оба они необходимы для полного описания, но никогда не могут быть использованы, чтобы описать один и тот же объект в одно и то же время.

Эйнштейн несколько дней сидел и слушал, он почти не подавал голоса, только обменивался замечаниями со своим близким другом Полем Эренфестом и мягко подшучивал над «копенгагенским лагерем». Он выжидал, тщательно оттачивая формулировки своих мыслей, прежде чем выступить. И вот во время общей дискуссии он поднялся для выступления. Все в зале знали, что у Эйнштейна есть серьезные сомнения по поводу идей Бора и Гейзенберга. И все взгляды устремились на него, когда он подошел к доске, чтобы набросать на ней схему простого мысленного эксперимента, содержавшего сокрушительную критику копенгагенской интерпретации.

* * *

Почему Бор, Гейзенберг и другие были так твердо убеждены, что квантовый мир недоступен визуализации? Почему они считали, что вещи не могут быть реальными, пока они не наблюдаются? Почему настаивали на том, что классический мир и мир квантов подчиняются принципиально разным законам? Короче, почему они верили в странную совокупность утверждений, получивших название копенгагенской интерпретации?

Самый очевидный ответ на этот вопрос кроется в харизме Нильса Бора, в силе воздействия его могучей личности. Но неясно, откуда у Бора появились эти идеи и, более того, появились ли они вообще. Стиль Бора столь сложен для понимания и запутан, что трудно сказать, какова была его истинная позиция; еще труднее понять, какие именно идеи оказали на него влияние. (Поистине замечательно, что, по мнению учеников и коллег Бора, в основе пресловутой невразумительности его высказываний лежит именно дополнительность. Если верить его студентам, Бор сам говорил, что «правда дополнительна к ясности»; поэтому, по их словам, «Бор был очень плохим докладчиком, так как слишком заботился о правде». Его предложения были «длинными, незаконченными и невразумительными», потому что он «стремился к точности».) Но нарочито невразумительный стиль Бора не останавливает тех, кто пытается проследить источники его идей: напротив, теоретизирование по поводу того, что происходило в голове Нильса Хенрика Дэвида Бора, у физиков превратилось в какой-то народный промысел. Одни считают, что в первую очередь он находился под влиянием Канта; другие указывают на его соотечественника Серена Кьеркегора (на кладбище Ассистенс в Копенгагене его могила находится всего в нескольких десятках ярдов от надгробия Бора); третьи видят в противоречиях дополнительности влияние гностицизма. Леон Розенфельд, наиболее верный и преданный защитник Бора, видит в его работах и мыслях логическое продолжение марксизма; и уж конечно, это мнение не имеет совершенно никакого отношения к тому, что сам Розенфельд – ярый марксист. Короче говоря, о Боре написано очень много, но никакого определенного заключения из этого вывести нельзя (впрочем, некоторое влияние Канта большинство авторов все же признают).

Но сложность стиля Бора и его чудесный дар возбуждать беззаветную преданность в учениках и сотрудниках не дают нам полного объяснения. Другая часть ответа связана с интеллектуальной атмосферой того времени. Вероятно, например, сыграла свою роль антиматериалистическая культура Веймарской Германии, находившейся между двумя войнами. Гейзенберг и другие определенно оказались под влиянием Эрнста Маха и его последователей, философов «венского кружка», разработавших учение логического позитивизма. Это воззрение продолжало развиваться с той точки, на которой остановился Мах, – согласно ему, любое утверждение, относившееся к чему-либо ненаблюдаемому, было не просто плохой наукой, оно было буквально бессмысленно. И следовательно, говорить о чем-то, что происходит в квантовых системах, когда никто этого не видит, просто абсурдно.

Влияние логических позитивистов на воззрения основателей квантовой физики особенно заметно на личном примере Вольфганга Паули. Паули родился и вырос в Вене, его крестным отцом был сам Эрнст Мах. Прямой, остроумный, глубоко одаренный, Паули пользовался огромным авторитетом среди физиков своего времени. Гейзенберг и Бор добивались его одобрения. Но получить это одобрение было нелегко – ядовитые реплики Паули стали легендарными, его прозвали «бичом божьим». «Дело не в том, что вы медленно соображаете, главное, чтобы вы не публиковали ваши работы быстрее, чем успеваете думать», сказал он как-то коллеге-физику. О статье другого физика он пренебрежительно высказался так: «О ней даже нельзя сказать, что она ошибочна». Даже его похвалы были обычно «с двойным дном»: как-то после лекции, прочитанной Эйнштейном в Мюнхенском университете в переполненной слушателями аудитории, Паули воскликнул: «А знаете, то, что сказал господин Эйнштейн, совсем не так уж глупо!» В обсуждениях вопросов квантовой интерпретации Паули часто занимал позитивистскую позицию. По его мнению, беспокоиться о положении объекта прежде, чем оно измерено, бесполезно. «Ломать голову над вопросом о том, существует ли нечто, о чем мы не можем ничего узнать, – говорил он, – это все равно что решать древнюю задачу о том, сколько ангелов может уместиться на кончике иглы».

Позитивизм повлиял и на остальных представителей «копенгагенского лагеря», но в разной степени. И применяли они его различными способами, что вызывало между ними разногласия. Бор вообще отказался от идеи квантового мира. «Никакого квантового мира не существует, – заявлял он. – Изолированные материальные частицы – это абстракции, свойства частиц в квантовой теории определяемы и наблюдаемы только через их взаимодействия с другими системами». А вот Гейзенберг считал, что квантовый мир существует – и он устроен иначе, чем наш обычный мир. «Атомы или элементарные частицы не так реальны, как явления повседневной жизни; они образуют мир потенциальных возможностей, а не мир вещей и фактов». Йордан думал, что «наблюдения не только возмущают объект измерения – они создают его». Он заявлял, что именно измерение параметров электрона «заставляет его занять определенное положение». Но если квантового мира не существует, как полагал Бор, то измерения не могут заставить что бы то ни было в нем произойти! Паули тоже противоречил Бору: он считал, что наблюдение вносит «неопределимые эффекты», которые возмущают наблюдаемые системы неконтролируемым образом. Но ведь наблюдения никак не могут внести возмущение в квантовый мир, если никакого квантового мира, согласно Бору, не существует! Паули, возможно, вошел в противоречие даже с самим собой: он ведь отрицал саму возможность говорить о чем-то, что происходит в отсутствие наблюдателя. Но если бессмысленно говорить о вещах прежде их наблюдения, как тогда мог Паули сказать, что наблюдения внесли во что-то возмущения? В свою очередь, Гейзенберг и Йордан явно противоречили Паули: у них возможность высказывать сильные утверждения о ненаблюдаемых системах никаких сомнений не вызывала. В общем, миф о том, что все эти физики создали единую копенгагенскую интерпретацию, не более чем миф.

И все же, невзирая на все различия и расхождения, у Бора, Гейзенберга и остальных членов гёттингенско-копенгагенской группы кое-что общее было. Все они соглашались: бессмысленно говорить о том, что в квантовом мире происходит «в действительности». Им было достаточно возможности делать точные предсказания о результатах измерений. Как выразился Бор через много лет после Сольвеевского конгресса, «неправильно думать, что задача физики – выяснять, что собой представляет природа. Физика устанавливает, что мы можем сказать о природе». Стало быть, квантовая физика не обязана представлять последовательную и самосогласованную картину того, что происходит в мире, ведь согласно боровскому принципу дополнительности такая картина принципиально невозможна. Достаточно всего лишь точно описать доступные измерению свойства мира, не вдаваясь в вопрос о том, что именно в нем происходит. Короче говоря, квантовую физику не следует серьезно рассматривать как теорию, объясняющую свойства реального мира, – это всего лишь инструмент точного предсказания результатов измерений. Несерьезность эту, однако, следует рассматривать очень серьезно: выдвигая свою версию квантовой физики как «замкнутой теории», Гейзенберг и Борн исключали тем самым саму возможность объяснения квантового мира, независимо от наблюдений, даже в принципе.

Именно здесь и расходились пути Эйнштейна, Бора, Гейзенберга и их идейных соратников. Согласно Эйнштейну, «основная цель всей физики» заключается в «полном описании любой (индивидуальной) реальной ситуации (поскольку она предположительно существует безотносительно какого-либо акта наблюдения или обоснования)». Эйнштейн знал, что, принимая эту точку зрения, он идет против интеллектуального тренда своего времени: «Когда позитивистски настроенный современный физик слышит такие формулировки, его реакцией может быть лишь улыбка сожаления». Но Эйнштейн считал позитивизм совершенно безосновательным. Он видел в этой концепции полное отторжение идеи физического мира, практически означающее, что реальность существует только в наших головах: «Что мне не нравится в этой аргументации, так это ее в основе своей позитивистский характер, с моей точки зрения несостоятельный; мне кажется, он сводится к тому же принципу, которого придерживался [ирландский философ Джордж] Беркли: esse est percipi [“быть” – значит быть воспринимаемым]». Хотя Эйнштейн не сомневался в важности новой квантовой теории, он был убежден, что Борн и Гейзенберг ошибаются, говоря о завершенности квантовой физики, и что боровская философия дополнительности неадекватна истинной природе квантового мира. Придуманный им мысленный эксперимент был прост, элегантен и направлен в самое сердце этой неадекватности.

* * *

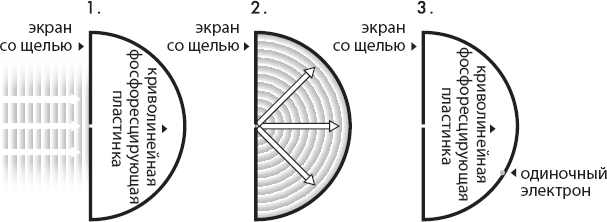

Рассмотрим, сказал Эйнштейн участникам Сольвеевской конференции, поток электронов, проходящий через очень маленькую дырочку в экране (рис. 3.2). По другую сторону экрана расположена покрытая фосфоресцирующей пленкой полусфера, которая может регистрировать отдельные электроны. В соответствии с законами квантовой физики волновая функция потока электронов должна быть однородна – вероятность того, что электрон попадет в пленку, одинакова в любой точке полусферы. И это хорошо – если правила квантовой физики говорят вам, что в ходе вашего эксперимента на квадратный сантиметр пленки попадет десять электронов, значит, в среднем так оно и будет. Квантовая физика прекрасно умеет описывать коллективное поведение больших групп частиц, но при этом она может определять только вероятности; точно вычислить, сколько электронов попадет в каждую часть экрана, она не умеет, мы можем надеяться получить лишь средние значения.

Рис. 3.2. Мысленный эксперимент Эйнштейна на Сольвеевском конгрессе. Когда электрон попадает в пластинку, откуда остальная часть волновой функции «знает», что надо немедленно коллапсировать? (По диаграмме, приведенной в Bacciagaluppi, Valentini 2009, стр. 486)

Эйнштейн попросил присутствующих рассмотреть случай, в котором через отверстие пролетает одиночный электрон. Квантовая физика по-прежнему предсказывает, что электрон с одинаковой вероятностью сможет попасть в любую точку экрана – никаких более точных предсказаний мы не получим. Что ж, хорошо – может быть, это просто значит, что теория неполна или в каком-то отношении ограничена. Однако, напомнил аудитории Эйнштейн, Гейзенберг и Борн объявили квантовую физику законченной, полной и замкнутой в том объеме, в котором она нам известна. В этом случае не существует никакого средства определить конкретную точку, в которой электрон столкнется с пленкой. Но это создает проблему – и она вовсе не в том, что в природе вещей заключена случайность.

Проблема, с которой мы здесь сталкиваемся, это проблема нарушения принципа локальности (близкодействия). Он заключается в том, что нечто, происходящее в одной точке, не может мгновенно повлиять на событие, происходящее где-либо еще. Волновая функция нашего одиночного электрона равномерно распределена по всей покрытой пленкой полусфере, и согласно Гейзенбергу, Борну и Бору собственно электрон не находится нигде. Тот факт, что волновая функция электрона распределена равномерно, попросту означает, что пленка с одинаковой вероятностью зарегистрирует столкновение с электроном в любой ее точке. Но, спросил Эйнштейн, что происходит с волновой функцией, когда пленка действительно регистрирует это столкновение в некоторой конкретной точке? Борн показал, что волновая функция частицы пропорциональна вероятности нахождения этой частицы в конкретном месте. Но как только электрон сталкивается с пленкой в конкретной точке, вероятность того, что он попадет в какую-либо другую точку, немедленно обращается в нуль. Значит, каким-то образом волновая функция должна мгновенно обнолиться на всей полусфере в тот момент, когда точка на пленке отметит место удара электрона. Если мы хоть чуть-чуть уклонимся от требования мгновенно обнулить волновую функцию, у нас появится риск увидеть, как пленка регистрирует несуществующий второй электрон в той точке, в которой волновая функция не успела обратиться в ноль. «Этот полностью нереальный механизм действия на расстоянии, – сказал Эйнштейн, – для меня означает противоречие с принципом относительности [то есть со специальной теорией относительности]». В ней утверждается совершенно ясно, что ни объекты, ни сигналы не могут двигаться быстрее света. Таким образом, если квантовая физика действительно является полным описанием природы, то в ней нарушается принцип относительности. Отсюда Эйнштейн делал очевидный вывод: электрон должен был находиться в некоторой конкретной точке еще до того, как он столкнулся с пленкой, несмотря на то что квантовая физика не могла ничего сказать о его точном местонахождении. По мнению Эйнштейна, этот вывод был единственным способом избежать требования мгновенного коллапса волновой функции и нарушения принципа локальности. А следовательно, квантовая физика давала неполное описание природы, и, чтобы понять истинные законы квантового мира, требовалось ее, физики, развитие. В частности, чтобы снять противоречия с принципом относительности, частицы должны в любой момент обладать определенными положениями, а не только волновой функцией. «Мне кажется, мсье де Бройль прав, занимаясь поисками в этом направлении», – заключил Эйнштейн.

Рис. 3.3. Эйнштейн и Бор, около 1930 года

Реакцию участников конференции на мысленный эксперимент Эйнштейна можно было назвать скрытым непониманием. Бор, к его чести, это непонимание признал откровенно. «Я чувствую себя в очень трудном положении, так как не понимаю, что именно Эйнштейн хочет доказать, – сказал он. – Но это, без сомнения, моя вина». Простой мысленный эксперимент Эйнштейна содержал сокрушительную критику копенгагенской позиции, но, возможно, сама его простота, как ни парадоксально, стала помехой для его осознания: объяснения Эйнштейна были довольно краткими и могли создать впечатление, что он просто запутался в понимании природы вероятности. В частности, Бор, как видно, уловил мысль Эйнштейна довольно плохо: позже он вспоминал, что у Эйнштейна были сомнения в отношении принципа неопределенности Гейзенберга и он придумал мысленный эксперимент, чтобы как-то этот принцип обойти. Таким образом, для участников Сольвеевской конференции эйнштейновское замечание по поводу нарушения локальности прошло незамеченным. Но Эйнштейн вскоре построил новые мысленные эксперименты, упорно выявляя трудности, которые, как он видел, стояли перед квантовой физикой.

* * *

На следующей Сольвеевской конференции, в 1930 году, Эйнштейн представил Бору другой мысленный эксперимент. В нем участвовало воображаемое устройство, которое содержало пружинный динамометр и подвешенный к нему заполненный светом ящик с точными часами. Бор опять подумал, что Эйнштейн пытается обойти квантовый принцип неопределенности. После недолгого раздумья Бор объявил, что эйнштейновский мысленный эксперимент «провалился» – Эйнштейн не учел некоторых следствий собственной общей теории относительности.

Этот легендарный эпизод вошел в историю квантовой физики – Эйнштейн подорвался на собственной мине. Но на деле неправым оказался Бор. Придумывая мысленный эксперимент, Эйнштейн вовсе не собирался обходить принцип неопределенности – в центре его внимания, как и на Сольвеевском конгрессе тремя годами раньше, снова была локальность. По словам Поля Эренфеста, друга Эйнштейна, тот «более не имел никаких сомнений по поводу соотношений неопределенности» и разработал этот мысленный эксперимент «с совершенно иной целью». Бор снова попал пальцем в небо.

Прошло еще несколько лет, и Эйнштейн предложил еще один мысленный эксперимент, демонстрирующий проблемы с локальностью. На этот раз эхо эйнштейновского выступления отдавалось в течение нескольких десятилетий. Эйнштейн и двое его сотрудников, Борис Подольский и Натан Розен, в 1935 году опубликовали статью с провокационным названием «Можно ли считать полным квантово-механическое описание физической реальности?». Эту статью, часто обозначаемую инициалами ее авторов (ЭПР), иногда представляют как последнюю отчаянную попытку Эйнштейна выиграть схватку с Бором. Но на деле вся эта история оказалась гораздо более запутанной – и гораздо более интересной.

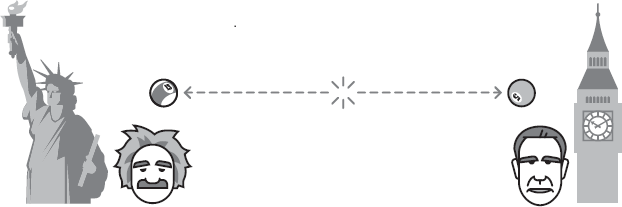

На первый взгляд, в работе ЭПР речь идет не о локальности, а, по иронии судьбы, именно о том, как обойти гейзенберговский принцип неопределенности. Но вместо того, чтобы придумывать способ прямо измерить импульс и положение одиночной частицы в одно и то же время, что Эйнштейн будто бы делал в своих предыдущих мысленных экспериментах, авторы ЭПР это делают косвенным путем. В предлагаемом ими эксперименте воображаемая пара частиц, A и B, испытывает лобовое столкновение, взаимодействует друг с другом некоторым весьма специальным и чувствительным образом, а затем разлетается в противоположных направлениях. Суммарный импульс всегда сохраняется – это основной закон природы, – и потому общий импульс этих частиц на любой момент времени известен. А способ взаимодействия частиц таков, что расстояние между ними в любой заданный момент легко вычислить.

В классической ньютоновской физике эта ситуация напоминает случай, когда два одинаковых бильярдных шара сталкиваются лоб в лоб и затем отскакивают друг от друга к противоположным стенкам огромного бильярдного стола. Так как общее количество движения пары должно быть нулевым, то, зная скорость и направление движения одного из шаров, мы тем самым мгновенно установим, что второй шар движется с той же самой скоростью в противоположном направлении. Подобным же образом, определение положения одного из шаров на некоторое время тут же даст нам положение и другого, если мы знаем время и точку столкновения.

В квантовой физике ситуация несколько более сложная, так как мы не можем одновременно измерить и импульс, и положение частицы. Когда частицы A и B находятся далеко друг от друга, мы можем либо измерить импульс частицы A, что мгновенно снабдит нас и знанием импульса частицы B, либо вместо этого измерить положение частицы A, что опять-таки мгновенно расскажет нам о том, где находится частица B. Согласно копенгагенской интерпретации, у частиц нет таких характеристик, как положение или импульс (как нет и никаких других), до тех пор, пока мы эти характеристики не измерили. Но, говорится в ЭПР, измерения, выполненные для одной из частиц, не могут мгновенно повлиять на находящуюся на большом расстоянии от нее другую частицу. Следовательно, чтобы обеспечить соответствие своих характеристик результатам измерения, которое мы производим с удаленной частицей A, частица B должна изначально обладать определенным положением и импульсом. Но квантовая физика не позволяет нам одновременно предсказывать и положение, и импульс одиночной частицы! Итак, заключает ЭПР, квантово-механическое описание является неполным – существуют характеристики, которых оно не отражает. Статья ЭПР заканчивается выражением надежды на то, что усовершенствованная теория сможет описать недостающие характеристики: «Хотя мы, таким образом, показали, что волновая функция не обеспечивает полного описания физической реальности, мы оставляем открытым вопрос о том, существует ли такое описание вообще. Однако мы верим, что данная теория возможна».

«Нападение» самого знаменитого ученого в мире на хорошо всем известную (хоть и не всем понятную) теорию, да еще в таких резких выражениях, конечно, вызвало шумиху в газетах, особенно после того, как Подольский преждевременно «слил» эту историю репортерам. «Эйнштейн атакует квантовую теорию», – раструбила New York Times 4 мая 1935 года, за несколько дней до публикации статьи ЭПР. «Ученый и Двое Его Коллег Обнаружили Что Она “Неполна” Хоть И “Верна”!» Разъяренный Эйнштейн немедленно послал в редакцию опровержение: «Информация, на которой основывается заметка “Эйнштейн атакует квантовую теорию”, предоставлена вам без моего разрешения. Я неизменно придерживаюсь правила обсуждать научные вопросы только на соответствующих дискуссионных площадках и решительно возражаю против преждевременных публикаций сообщений по этим вопросам в непрофессиональных изданиях».

Допущенная Подольским «утечка информации» стала не единственной причиной плохого настроения Эйнштейна. Несмотря на то что он поставил свое имя под статьей ЭПР, сам он ее не писал – более того, он был ею недоволен. Вскоре после ее публикации он сказал Шрёдингеру, что статью ЭПР «после долгих споров написал Подольский. И она все-таки не получилась такой, как мне изначально хотелось: самое, пожалуй, существенное в ней оказалось, так сказать, задушено [математикой]». Далее в том же письме Эйнштейн говорит, что ему «наплевать» на принцип неопределенности: настоящие трудности, которые он встречает в квантовой физике, не имеют к этому принципу никакого отношения.

Для Эйнштейна главным пунктом мысленного эксперимента ЭПР опять-таки были трудности с локальностью. Если вы измеряете импульс частицы A, то вы знаете и импульс частицы B. Но так как частица B находится на большом расстоянии от A, то согласно принципу близкодействия невозможно, выполняя измерение частицы A, мгновенно воздействовать на частицу B. Следовательно, свой импульс частица B должна была приобрести в момент столкновения частиц A и B, как это было с бильярдными шарами.

Но квантовая физика не позволяет нам вычислить импульсы частиц A и B в момент их столкновения. Квантовая волновая функция соединяет частицы A и B некоторым странным образом. Вследствие своего столкновения частицы A и B приобретают единую волновую функцию вместо индивидуальных волновых функций для каждой частицы. Но эта объединенная волновая функция ничего не говорит нам о том, каковы были импульсы частиц до измерения. Она просто гарантирует, что если измерить импульс частицы A, то импульс частицы B всегда будет равным по величине и противоположно направленным.

Согласно копенгагенской интерпретации, до измерения у частиц не существует определенных характеристик. Получается, что если у частиц A и B до того, как мы произвели измерения, имеются определенные импульсы, то копенгагенская интерпретация ошибочна и квантовая физика дает неполное описание природы. Но если у частиц A и B до измерения не имеется определенных импульсов, то выходит, что для того, чтобы обеспечить равенство и противоположную направленность импульсов частиц, акт измерения импульса частицы A должен мгновенно воздействовать на частицу B, – даже если частица A находится в Нью-Йорке, а B – на Луне. А это нарушает принцип локальности. Короче говоря, квантовая физика либо неполна, либо нелокальна. Вот этот вынужденный выбор и был, по словам Эйнштейна, «задушен» в статье ЭПР.

Эйнштейн отвергал всякую возможность нарушения принципа локальности. В письме к Максу Борну он как-то назвал такое нарушение «жутким дальнодействием». Он настаивал, что нет никаких причин предполагать существование таких странностей – факты вполне можно объяснить неполнотой квантовой теории:

«Когда я рассматриваю известные мне физические явления, в особенности те, которые так успешно описываются квантовой механикой, я по-прежнему не в состоянии найти ни одного факта, который указывал бы, что от принципа локальности придется отказаться. Поэтому я склонен считать, что квантово-механическое описание в смысле копенгагенской интерпретации следует рассматривать как неполное и косвенное описание реальности, которое впоследствии будет заменено более полным и непосредственным».

Рис. 3.4. Опыт ЭПР. Два бильярдных шара сталкиваются и разлетаются в противоположных направлениях. Когда Альберт измеряет импульс своего шара, он мгновенно вычисляет и импульс шара Нильса, даже если Альберт находится в Нью-Йорке, а Нильс – в Лондоне. Либо шар Нильса уже имел этот импульс в Лондоне до того, как Альберт провел свое измерение в Нью-Йорке, либо имеет место «жуткое дальнодействие», мгновенно связывающее два бильярдных шара через Атлантику

Между тем, физическое сообщество было шокировано «парадоксом ЭПР». «Придется теперь начинать все сначала, ведь Эйнштейн доказал, что все неправильно», – сетовал Дирак. Паули в ярости написал Гейзенбергу, называя выступление Эйнштейна «катастрофой» и уговаривая Гейзенберга публично выступить в ответ. Когда Гейзенберг узнал, что над ответом уже работает Бор, он забросил свой черновик – пусть патрон сам даст отповедь новой ереси Эйнштейна.

«Этот удар обрушился на нас, как гром среди ясного неба. На Бора он подействовал с необыкновенной силой, – говорил Леон Розенфельд. – Как только Бор услышал мой рассказ об аргументах Эйнштейна, все дела были отложены; возникшее недоразумение необходимо было устранить немедленно». И Бор с помощью Розенфельда тут же принялся за составление ответа. Известный своей мучительно медленной манерой написания статей, на этот раз Бор накропал свой ответ ЭПР за шесть недель – «с поразительной для него скоростью», как говорит Розенфельд – и отослал его в Physical Review, тот же самый журнал, который напечатал статью ЭПР.

В своем ответе Бор тщательно анализирует мысленный эксперимент ЭПР. Он соглашается с тем, что измерение импульса частицы A не могло бы «механически» воздействовать на частицу B – об этом «не может быть и речи». Но, настаивает он, «речь может идти о влиянии условий, которые определяют возможные типы предсказаний поведения системы». К сожалению, осталось неясным, какое различие пытался провести Бор между «механическим воздействием», с одной стороны, и «влиянием» – с другой. Хотел ли он сказать, что измерение частицы A могло мгновенно воздействовать на частицу B? Может быть. Думал ли он, что квантовая физика вследствие этого должна быть нелокальной? И это возможно. На попытки расшифровать ответ Бора на статью ЭПР истрачено невероятное количество чернил, но ясного консенсуса по поводу того, что он имел в виду или думал ли он, что квантовая физика нелокальна, так и не удалось достичь.

Впоследствии Бор сам извинялся за качество своего текста. Почти через пятнадцать лет, оглядываясь назад, он писал, что «глубоко осознавал неэффективность своих высказываний» в решающей части своего ответа ЭПР. Но детализировать свои возражения он не стал, только заметил, что в квантовом мире невозможно резко разграничить поведение объектов, которые вы хотите измерить, и их взаимодействие с измерительными устройствами. Неясно, как это замечание относится к аргументам ЭПР, и ясно, что оно никак не отвечает на вопросы Эйнштейна по поводу локальности.

Несмотря на сумбурность боровских формулировок, сам факт его ответа ЭПР рассеял беспокойство большинства представителей физического сообщества – хотя значительная часть физиков и соглашалась с Максом Борном, что стиль Бора был «часто туманным и невразумительным». То, что он написал, прочли немногие. Но независимо от того, считал ли сам Бор, что копенгагенская интерпретация подразумевает нелокальность, большинство других физиков так не думали. Насколько они понимали, ответ Бора просто-напросто значил, что копенгагенская интерпретация здравствует и процветает, а обвинениями в ее неполноте со стороны ЭПР можно спокойно пренебречь.

Только Шрёдингера копенгагенская интерпретация все еще не убеждала. Прочитав статью ЭПР, он написал Эйнштейну: «Я очень рад, что [в статье ЭПР] вы публично призвали догматическую квантовую механику к ответу».

Но Шрёдингер еще и указал на некоторое неожиданное следствие из мысленного опыта ЭПР. Странная связь между частицами A и B, из-за которой им приходилось делить на двоих одну волновую функцию, оказалась не такой уж необычной. Об этом Шрёдингер тоже написал Эйнштейну и в том же году опубликовал на эту тему несколько работ. Эту связь он назвал «запутанностью».

Запутанность, как обнаружил Шрёдингер, присутствует в квантовой физике повсеместно. Когда сталкиваются две субатомные частицы, они почти всегда становятся запутанными. Когда группа объектов образует объект большего масштаба, например субатомные частицы в атоме или атомы в молекуле, они становятся запутанными. По сути, почти любые взаимодействия между частицами приводят к их запутыванию и объединению их волновых функций в одну, как это происходит с частицами в мысленном эксперименте ЭПР.

Наблюдения Шрёдингера, показавшие, что запутанность проявляется в квантовой физике повсюду, только углубили трудности копенгагенской интерпретации. К любой запутанной системе можно было приложить эйнштейновскую дилемму: либо эта система нелокальна, либо квантовая физика не может полно описать все ее параметры. А Шрёдингер только что показал, что почти любое квантовое взаимодействие дает в результате запутанную систему. Получалось, что выбор, который ставили авторы ЭПР, не ограничивался каким-то одним уголком квантовой физики – он был глубоко укоренен в фундаментальной структуре квантовой теории.

Но и опасения Эйнштейна, что вопрос о выборе между нелокальностью и неполнотой в статье ЭПР оказался «задушен», увы, подтвердились. В письме к Эйнштейну Шрёдингер дал волю своему раздражению тем, как плохо другие физики улавливали смысл ситуации: «Это вроде того, как один говорит: “Ну и холодно же в Чикаго”, а другой отвечает: “Да бросьте, во Флориде настоящее пекло”». Эйнштейн и сам получал множество писем от физиков, которые с пеной у рта защищали копенгагенскую интерпретацию, указывая ему, в чем именно заключается ошибка в статье ЭПР. Правда, как он со смехом рассказывал, ошибка в каждом из этих писем указывалась не такая, как в предыдущем! Многим казалось, что аргументы ЭПР, как и все претензии Эйнштейна к квантовой теории, базировались на представлении о работающей «как часы» детерминированной Вселенной, Вселенной ньютоновской физики. Возможно, их всех сбивало с толку знаменитое восклицание Эйнштейна насчет бога, не играющего в кости. Но на деле вопросы, над которыми размышлял Эйнштейн, имели мало общего – если вообще имели что-то общее – с детерминизмом. Они касались проблем локальности и физической реальности, которая существует независимо от того, наблюдает ли ее кто-нибудь. Квантовая физика, говорил Эйнштейн, «избегает таких понятий, как реальность и причина». По его мнению, Бор сбил физику с правильного пути. В ответном письме к Шрёдингеру Эйнштейн назвал Бора «талмудическим философом, который за “реальность” гроша ломаного не даст – он считает ее идолом, которому поклоняются наивные люди».

Все же в глазах большинства современных физиков озабоченность Эйнштейна была в лучшем случае надуманной и не имеющей реального основания, а в худшем – просто бестолковой. Английский физик Чарлз Дарвин (названный так в честь своего прославленного деда) сказал: «Один из моих основных принципов – не придавать значения деталям философии физики». Дарвин, как и многие физики, работавшие на переднем крае квантовых исследований, когда-то был студентом Бора, а вот с Эйнштейном не работал почти никто. Поэтому в схватке между этими гигантами по вопросам квантовой философии большинство физиков были склонны следовать «воскресной проповеди Бора», как выразился физик Альфред Ланде. Сами-то они прилежно занимались собственными исследованиями вполне насущных практических вопросов квантовой физики. В конце концов, квантовая механика прекрасно работает, так о чем беспокоиться? Новая теория позволяла физикам с неслыханной точностью вычислять и предсказывать огромное количество явлений, большинство из которых имело очень мало или не имело вообще ничего общего с таинственной запутанностью. Разгадки требовали совсем другие тайны, относящиеся к области экспериментальных исследований, в частности темные и полные огромных энергий глубины атомного ядра. Менее чем через четыре года после публикации статьи ЭПР эти тайны были раскрыты – и мир охватила война.