Книга: Квантовая революция. Как самая совершенная научная теория управляет нашей жизнью

Назад: 9 Подземная реальность

Дальше: 11 Копенгаген против Вселенной

10

Квантовая весна

Каждый день Рейнгольда Бертлмана начинается с крохотной акции неповиновения. На первый взгляд он не похож на бунтаря – безукоризненно подстриженные волосы и бородка, профессорский стиль одежды заставляют вспомнить о его родной Вене, никогда не изменявшей своему имперскому формализму. Но есть один элемент одежды, в котором Бертлман всегда изменяет своему конформизму: он неизменно надевает разные носки. «Разноцветные носки я ношу с первых лет моего студенчества. Я ведь студент так называемого поколения-68, – говорит он. – В этом выражался мой скромный протест. Мой скрытый протест. Да, он состоял в том, чтобы носить разноцветные носки! Я же понимал, что кто бы их ни увидел, либо возмутится – скажет что-то вроде “как это глупо, ну как ты можешь?”, либо рассмеется и подумает, что у меня не все дома».

Сорок лет назад бунтарство Бертлмана бросалось в глаза. Волосы до плеч, лохматая борода – таким он впервые появился в стенах ЦЕРНа в 1978 году. «Американец подумал бы, [что перед ним] хиппи или что-то вроде того», – вспоминал он. Но открытая, приветливая улыбка на лице Бертлмана помогла ему найти в ЦЕРНе много друзей. Большинство из них рано или поздно замечали его привычку носить разные носки. А вот Джон Белл ее так и не заметил. Бертлман и Белл два года работали вместе над сложными вычислениями в области физики частиц, не имевшими никакого отношения к теореме Белла. «Он ни слова мне не сказал [о моих носках], ни слова», – вспоминал Бертлман. А сам Бертлман, в свою очередь, не расспрашивал Белла о слухах, которые доходили до него в столовой ЦЕРНа, – о том, что Белл будто бы написал какую-то важную работу по основаниям квантовой физики. «Мне говорили: “Ого, ты работаешь с Беллом? Он же какая-то знаменитость в квантовой физике”. А я всегда спрашивал: “И что же он сделал?” – “Да черт его знает, сделал что-то важное, но ты не беспокойся, ведь квантовая механика все еще на месте”. Ни один человек в ЦЕРНе не мог объяснить, что такое “неравенство Белла”». Но как-то осенью 1980 года, когда Бертлман на несколько недель приехал в Вену, он вдруг совершенно неожиданно и, так сказать, лично столкнулся с теоремой Белла. В его кабинет, размахивая новой статьей Белла, влетел один знакомый физик. «Он ворвался ко мне со [статьей] в руках, – вспоминал Бертлман, – и заорал: “Рейнгольд, ты посмотри, что я принес! Ты прославился!”»

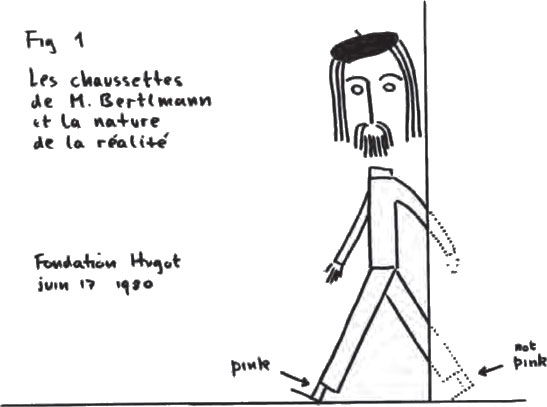

Удивленный Бертлман, ничего не понимая, снова и снова перечитывал название статьи: «Носки Бертлмана и природа реальности». В тексте была даже небольшая карикатура, нарисованная самим Беллом (рис. 10.1).

«На уличного философа, никогда не страдавшего над курсом квантовой механики, корреляции, отмеченные в работе Эйнштейна – Подольского – Розена, не произведут никакого впечатления, – писал Белл. – Он может привести множество примеров похожих корреляций из повседневной жизни. Вот, например, знаменитые носки Бертлмана. Д-ру Бертлману нравится носить носки разного цвета. Какого цвета окажется носок на одной из его ног, предсказать невозможно. Но когда вы видите, что один из его носков розовый, вы можете быть стопроцентно уверены, что второй носок розовым не будет <…> Что ж, у каждого свой вкус, но ничего таинственного здесь нет. А разве вся эта история с парадоксом ЭПР не ровно то же самое?» Затем Белл кратко остановился на копенгагенской интерпретации и ее истории, объяснив, что «под влиянием позитивистской и инструменталистской философии многие пришли к убеждению не только в том, что трудно составить целостную и непротиворечивую картину [квантового мира], но и в том, что неверно даже задаваться целью такую картину создать – это если не аморально, то уж точно непрофессионально. А некоторые пошли еще дальше и объявили, что атомные и субатомные частицы вообще не обладают какими-либо определенными свойствами, проявляющимися в ходе наблюдений». Затем Белл возвращался к носкам Бертлмана:

Рис. 10.1. Карикатура Джона Белла на носки Бертлмана, 1980

Дискуссию о корреляциях Эйнштейна – Подольского – Розена следует рассматривать именно в этом контексте. Тогда становится немного понятнее, почему статья ЭПР наделала такого шуму, что его отголоски все еще слышны по сей день. Это как если бы мы стали отрицать реальность носков Бертлмана или хотя бы то, что у них действительно есть цвет, даже когда мы на них не смотрим. Или вели себя будто ребенок, который спрашивает: «Как это выходит, что, когда мы смотрим на его носки, они всегда становятся разноцветными? Откуда второй носок знает, что сделал первый?»

Сам Белл уже давно ответил на вопрос, почему запутанные частицы не могут быть похожи на носки Бертлмана, – его теорема, а также эксперименты Клаузера и Аспе показали, что с частицами должно происходить что-то гораздо более странное. «Некоторые особые корреляции, осуществимые в рамках квантовой механики, невозможно объяснить с позиций локальности. Другими словами, они необъяснимы без действия на расстоянии, – писал Белл. – Вы, конечно, можете пожать плечами и сказать: “Что ж, совпадения всегда случаются” или “Такова жизнь”. Такой подход в контексте квантовой философии действительно иногда проповедуют люди, во всех других отношениях вполне серьезные. Но вне необычного квантового контекста этот подход был бы сразу отброшен как ненаучный. Научный же подход заключается в том, что корреляции требуют объяснения».

Конечно, Аспе своим обаянием сумел сотворить чудо и изменить отношение к проблеме основ квантовых принципов – и все-таки равнодушие к этой тематике среди физиков еще оставалось широко распространенным. Как испытал на себе Клаузер, тем, кто работал над этой проблемой, по-прежнему было трудно найти постоянную должность. Да и сам Белл почти все свое рабочее время в ЦЕРНе проводил, исследуя элементарные частицы при помощи релятивистской квантовой теории поля. Они с Бертлманом отлично знали, что эта теория работает прекрасно – «для всех практических надобностей», по его собственным словам. Но мысль об обоснованности квантовой механики не давала Беллу покоя никогда. «Я – квантовый инженер, – так начал он однажды свое выступление, – но по воскресеньям у меня есть и принципы». Белл, обычно очень мягкий и вежливый, мог просто взорваться, если кому-нибудь случалось сморозить какую-то глупость по поводу основ квантовых принципов. «На конференциях <…> он обычно хранил молчание, – вспоминал еще один из его молодых коллег, Николя Жизан. – Но если кто-то начинал нести чушь, особенно по поводу [квантовой] интерпретации <…>, он взрывался и со своим ирландским акцентом делал очень резкие, но бьющие в самую точку замечания. Когда это случалось, допустившему промах оратору оставалось только быстро ретироваться».

Эти взрывы не были вспышками гнева. Они порождались глубокими моральными убеждениями Белла, его представлениями о научной честности. Это были те же моральные принципы, которые несколькими десятилетиями раньше привели его к вегетарианству. В то время как копенгагенская интерпретация была основана на нежелании связываться с проблемой измерения, Белл не хотел прятаться от этой проблемы.

Рис. 10.2. Джон Белл в своем кабинете в ЦЕРНе за обсуждением способов проверки его теоремы, 1982

Он не хотел терпеливо сносить расплывчатость и неопределенность копенгагенской интерпретации и ее готовность отложить решение задачи на неопределенное время. Хотя он из осторожности и не торопился призывать молодых физиков посвящать себя основам квантовых принципов, он неизменно был терпелив и добр со всеми, кто хотел поговорить с ним на эти темы. «Когда я задавал ему вопросы, он всегда охотно отвечал, не жалея времени, – вспоминал Жизан. – А иногда он приходил поговорить и ко мне в лабораторию <…>. Помню его рыжую шевелюру и шапку с маленьким помпоном на макушке. Он совершенно не строил из себя такого, знаете, “гения”, “великого Джона Белла”».

Белл «всегда улыбался <…>. У него была слабость к людям неконформистского склада, – рассказывал Бертлман. – Мы много спорили, не только о физике, но и о политике, об искусстве». Но, пока Бертлман не прочел статью о своих носках, они никогда не обсуждали работ Белла по основам квантовых принципов. «Когда я увидел [эту статью], я чуть не выпрыгнул из этих своих носков, – вспоминал он. – Она меня просто сразила наповал – ну, вы можете себе представить. Я был очень взволнован, сердце у меня колотилось. Помню, я бросился к телефону и тут же позвонил Беллу. Я был в восторге, но он был подчеркнуто спокоен». Когда Бертлман немного пришел в себя, он решил узнать об основах квантовых принципов больше. «То, что я узнал, меня просто поразило, и после этого мне уже ничего не оставалось, как углубиться в эту область по-настоящему».

* * *

Но проблема основ квантовых принципов привлекала не только молодых физиков вроде Жизана и Бертлмана. Вполне сложившиеся ученые старшего поколения тоже стали обращать на нее внимание, даже те из них, кто раньше пренебрегал этой областью физики как малозначительной или не имеющей практического смысла. В самом начале 1970-х, когда Джон Клаузер еще только начинал разрабатывать свой первый план экспериментальной проверки неравенств Белла, он как-то приехал в Пасадену навестить своих родителей на Рождество. Его отец, Фрэнсис Клаузер, был в то время профессором в Калтехе. «И вот я приехал, а [отец] мне и говорит: “Знаешь, я тебе устроил встречу с Фейнманом!” – вспоминал потом Клаузер. – Я только и смог выдавить из себя: “O боже!”» Ричард Фейнман был живой легендой, одним из самых выдающихся и блестящих физиков того времени. Он был одним из создателей квантовой электродинамики, теории взаимодействия света и вещества – это принесло ему в 1965 году Нобелевскую премию. Карьеру свою Фейнман начал студентом Джона Уилера и, как и его наставник, не испытывал больших сомнений по поводу копенгагенской интерпретации. Клаузер побаивался, что его работа, касающаяся малоизвестной теоремы Белла, будет отвергнута прямо с порога, – и не ошибся. «Я пришел к Фейнману в кабинет, и он сразу начал злиться, – рассказывал Клаузер. – Он сказал мне: “Вы что? Не доверяете квантовой механике? Ну как только найдете в ней ошибку, возвращайтесь, и мы об этом поговорим. А сейчас катитесь отсюда, все это мне неинтересно”».

Но к тому времени, когда в 1984 году Ален Аспе приехал с докладом в Калтех, Фейнман уже сменил тон. «Он был крайне приветлив, – вспоминал Аспе, – и делал интересные замечания». После выступления Аспе Фейнман снова пригласил его к себе в кабинет, где они продолжили обсуждение. А как только Аспе вернулся домой, он получил от Фейнмана письмо, полное новых похвал: «Позвольте мне еще раз сказать вам: ваша работа замечательная».

Вряд ли Фейнман извлек для себя много нового из неудачного визита к нему Клаузера, но ко времени, когда в Калтех приехал Аспе, он уже, без сомнения, был хорошо осведомлен о теореме Белла. После первых опытов Белла в печать хлынул поток статей по этой тематике, в которых теорема Белла объяснялась как физикам, так и широкой публике. Первое популярное изложение работы Белла поместил в 1979 году в журнале Scientific American д’Эспанья. Вскоре после этого стали появляться популярные книги по квантовой физике, написанные как физиками, так и популяризаторами, связанными с «Группой фундаментальной фисики» в Беркли: «Дао физики», «Квантовая реальность»… А знаменитая серия статей по теореме Белла, написанная выдающимся физиком из Корнеллского университета Н. Дэвидом Мермином, исчерпывающе осветила этот предмет для коллег-физиков. В ней тема была раскрыта через систему изумительно простых мысленных экспериментов, которые быстро сделались стандартным способом введения в проблематику. Фейнман, которого физики превозносили как за ясность изложения, так и за глубину его физических озарений, сразу сделался горячим поклонником работы Мермина. «Ваши статьи – одни из самых прекрасных среди известных мне работ по физике, – писал Фейнман Мермину в 1984 году. – На протяжении всех моих зрелых лет я пытался извлечь из странности квантовой физики суть, которую можно было бы выразить как можно более простыми средствами. <…> И я уже совсем было приблизился к этому, как вдруг появилось во всей своей идеальной первозданности ваше описание».

Сам Фейнман представил свое объяснение теоремы Белла в 1981 году в своей вступительной речи на открытии конференции в Калтехе (хотя, как ни странно, самого Белла он при этом не упомянул). Конференция была посвящена, казалось бы, совершенно другой тематике – физике вычислительных процессов, – но Фейнман показал, что теорема Белла дает ответ на один вопрос, критический для этой области. «Можно ли моделировать физический мир при помощи универсального компьютера?» – поставил Фейнман этот вопрос в своей речи на конференции. «Физический мир подчиняется законам квантовой механики, а значит, в действительности задача сводится к моделированию квантовой физики – именно об этом я и хочу поговорить», – продолжал он. Для обычного компьютера, работающего в нормальных условиях, ответ отрицательный: пользуясь в привычном порядке двоичными кодами, состоящими из нулей и единиц, без происходящих внутри компьютера странных связей на расстоянии и других подобных трюков, мы способны моделировать только локальные физические процессы и не можем в полной мере воспроизводить эффекты квантовые. Но, предположил Фейнман, может найтись и другой путь к достижению этой цели. «Может быть, это получится с компьютером нового вида – квантовым компьютером? – задался он вопросом. – Не уверен… Этот вопрос я оставляю открытым».

Спустя несколько лет молодой физик по имени Дэвид Дойч двинулся вперед с той точки, на которой остановился Фейнман. В 1985 году Дойч доказал, что квантовый компьютер – компьютер, в полной мере использующий различия между квантовой и классической физикой, – может работать более эффективно, чем обычный классический компьютер. Доказательство Дойча открыло возможность практического технологического приложения идей Белла – это был прорыв, которого сам Белл предвидеть не мог. Однако Дойч не указал конкретного практического аспекта, в котором квантовый компьютер мог обогнать классический, – он лишь доказал теоретическую осуществимость этой идеи и построил простой пример. Найти работающий алгоритм для компьютера, который еще не построен, да так, чтобы он превзошел все уже существующие, оказалось действительно трудным делом.

Спустя еще почти целое десятилетие блестящий математик Питер Шор решил эту задачу весьма эффектным способом. В 1994 году он разработал квантовый алгоритм быстрого разложения на множители очень больших чисел – результат чрезвычайной важности. И это было не только реализацией доказанной Дойчем теоретической возможности. У алгоритма Шора нашлось множество практических следствий. Для обычного компьютера разложение на множители огромных чисел – трудная задача. Как Шору было хорошо известно, именно на этом и основываются разнообразные формы практической криптографии, искусства шифрования, что стало особенно важно для обеспечения безопасных коммуникаций в начинающем расцветать интернете. Шор продемонстрировал, что тип кодирования, используемый почти для всех финансовых транзакций в общественной компьютерной сети – от покупки книг до торговли акциями, – в мире, где работают квантовые компьютеры, будет уязвим.

Однако к тому времени квантовая теория информации уже нашла решение этой проблемы: квантовую криптографию. По сути, на основе работы, изначально посвященной основам квантовых принципов, возникли сразу две формы абсолютно безопасной коммуникации. Один из этих методов, разработанный в 1984 году Чарлзом Беннеттом и Жилем Брассаром, вырос из результата, известного как «теорема о запрете клонирования» – она была доказана в ответ на одну работу, выполненную «Группой фундаментальной фисики». Еще один метод, развитый Артуром Экертом в 1991 году, прямо опирался на теорему Белла. Обе эти техники гарантировали идеальную безопасность коммуникации: возможность незарегистрированного подслушивания была запрещена фундаментальными физическими законами.

Таким образом, запутанность и теорема Белла внезапно перестали быть всего лишь заботой кучки физиков и философов, занимающихся малопонятными и никому не нужными исследованиями в глухом уголке научного мира. Теперь от этих исследований стало зависеть решение практических вопросов вычислительной техники и криптографии. Вполне понятно, что правительства и военные активно заинтересовались этой тематикой. Прибрать к рукам запутанность, декогеренцию и другие подобные явления, впервые описанные исследователями основ квантовых принципов, научиться ими управлять – за этим замаячили широкие горизонты, запахло большими деньгами. Гонка за создание квантового компьютера началась. Потекли финансовые потоки. За десять лет, прошедших после совершенного Шором прорыва, Министерство обороны США истратило на разработку квантовых информационных технологий 20 миллионов долларов. К 2016 году в Америке эти технологии финансировались многочисленными правительственными агентствами, как военными, так и гражданскими; Евросоюз выделил на исследования в этой области 1 миллиард евро; Китай провел испытания спутника квантовой связи. К работам в этой области подключились и гигантские частные корпорации, такие как Google и Microsoft. Короче говоря, квантовая обработка информации уже не была частью проблемы основ квантовых принципов – она стала самостоятельной отраслью промышленности с капитализацией в миллиарды долларов.

Но самой области основ квантовых принципов денежный поток коснулся мало. Водопад грантов почти целиком обрушился не на отыскание новых подходов к проблеме измерения, а на разработку практических вопросов, таких как строительство квантовых компьютеров. Да, исследования основ квантовых принципов породили многообещающие новшества, полезные свойства которых доказаны именно в рамках этих исследований, – и все же достижения в области квантовой обработки информации не имели прямой связи с таинственной сутью квантовой теории. И многие физики, даже те из них, кто работал в новых областях, возникших благодаря трудам Белла, все равно разделяли подход к физике, основанный на все той же копенгагенской интерпретации: «Заткнись и вычисляй!» – как сформулировал его когда-то Мермин.

Итак, работа над основами квантовых принципов повлияла на развитие компьютеров. Но и компьютеры тоже повлияли на исследования основ квантовых принципов. В 1978 году трое коллег Дэвида Бома по Биркбек-колледжу в Лондоне – Крис Дьюдени, Крис Филиппидис и Бэзил Хайли – решили заново пересмотреть работы Бома 1950-х годов по волнам-пилотам. Хайли проработал в Биркбеке бок о бок с Бомом больше десяти лет; он знал, что Бом когда-то придумал волну-пилот, но у него сложилось впечатление, что эта теория неверна, ведь Бом забросил эту идею за много лет до их знакомства. Тезки, два Криса, были моложе и глупее, и они захотели все-таки взглянуть на эти старые статьи. «[Дьюдени и Филиппидис] как-то раз пришли ко мне со статьей Бома 1952 года в руках, – вспоминал Хайли. – Пришли и говорят: “А почему бы вам об этом не поговорить с Дэвидом Бомом?” А я такой: “Ой, да потому, что это все лажа”. Но они стали меня расспрашивать о том о сем, и в конце концов мне пришлось признать, что эту статью я как следует не прочел. Если уж честно, то я ее вообще не читал – только введение! <…> Я пошел домой и весь уик-энд сидел над этой работой. И когда я ее наконец прочел, то подумал: “Черт, а что же здесь не так? Похоже, все в полном порядке!”» «Настал понедельник, – рассказывал Хайли, – и я снова вернулся к Крисам. Я сказал: “Ладно, давайте-ка попробуем посчитать, какие получатся траектории”». Дьюдени на компьютере сгенерировал траектории частиц, направляемых волнами-пилотами в различных сценариях, в том числе в эксперименте с двойной щелью (см. рис. 5.4). «Конечно, когда у вас есть картинки, они стоят больше тысячи слов», – рассказывал Хайли. Хайли и Крисы показали эти картинки Бому, который был очень удивлен. «Глаза его вдруг широко раскрылись, – говорил Хайли, – и тогда мы с ним стали разговаривать об этом уже вполне серьезно». Так и получилось, что, забросив свою интерпретацию с волной-пилотом на двадцать лет, Бом вдруг вернулся к ней, смахнул с нее пыль и стал вместе с Хайли думать, куда двинуться дальше.

Бом вернулся к своим давним идеям вскоре после того, как другие, хотя и немногочисленные, физики стали заново заниматься теорией волны-пилота. Но если сами Бом и Хайли пытались связать эту теорию с идеями Бома о «скрытом порядке», которые он развивал в 1960-х и 1970-х, то новые «бомианцы» переработали оригинальную теорию Бома 1952 года, коренным образом изменив ее язык и математический аппарат и отыскав убедительные ответы на множество возражений, которые выдвигались против интерпретации Бома на протяжении многих лет. Некоторые из них нашли способ вывести теорию волн-пилотов из более фундаментальных предположений, показав тем самым ложность обвинений этой теории в неуклюжести и надуманности. Другие добились успеха там, где Бом в 1950-х потерпел поражение, пытаясь включить в свой подход релятивистскую квантовую теорию поля – уже тогда она оказалась поразительно эффективной в предсказании разнообразных явлений, наблюдаемых на ускорителях элементарных частиц.

Бому, однако, не довелось узнать о большей части этих работ. В 1992 году, в семьдесят четыре года, он скончался от сердечного приступа на заднем сиденье лондонского такси. Он с честью и достоинством перенес превратности судьбы – занесение в черные списки, сорокалетнее изгнание – и неоспоримо доказал, что альтернатива копенгагенской интерпретации возможна. Его работы опровергли доказательство фон Неймана и открыли прямой путь к великолепной теореме Белла. И если Джона Белла можно назвать отцом «квантового возрождения», то дедушка его – несомненно, Дэвид Бом.

* * *

Волна-пилот Бома оказалась не единственной старой идеей, с которой сдули пыль, когда эксперименты Белла возродили интерес к проблеме основ квантовых принципов. Новое признание получила и работа Дитера Зеха, посвященная декогеренции. Это признание пришло с неожиданной стороны – от Джона Уилера. После того как ему не удалось найти компромисс между работой его ученика Эверетта и идеями его учителя Бора, Уилер на время перестал интересоваться основаниями квантовой теории. Но эксперименты Белла, а также долгие беседы с Юджином Вигнером, его коллегой по Принстону, вновь разбудили в нем этот интерес. Вскоре после того, как в 1976 году он начал работать в университете штата Техас, Уилер стал читать там курс квантовых измерений. Как это было и в Принстоне, он сумел привлечь к себе группу блестящих студентов – на некоторых из них его курс произвел глубокое впечатление. «Пока я не познакомился с Джоном Уилером в Остине, в Техасе, я полагал, что на все глубокие вопросы в этой области ответы уже даны – ну, или, во всяком случае, что студенту в ней делать нечего, – рассказывал Войцех Журек, один из уилеровских студентов. – Уилер это убеждение изменил <…> [На его занятиях] мы читали Бора и Эйнштейна, но обсуждали и связь между квантовой теорией и информацией, играя с различными идеями <…> И я постепенно начал убеждаться в том, что вопросы об основаниях квантовой механики, о роли наблюдателя, о природе информации в физике все еще важны и в основном остаются открытыми».

Работа Журека на занятиях Уилера и лекция Дэвида Дойча, которую Журек посетил в Техасе, заставили его задуматься о связи между запутанностью и измерением в квантовой физике, и в особенности об эффектах запутанности между квантовой системой и ее внешним окружением – другими словами, о декогеренции. Подробно и обстоятельно обсуждая свои идеи с Уилером («Уилер был абсолютно незаменим в определении сути проблемы, или скорее целого комплекса проблем», – вспоминал он), Журек вчерне закончил статью по декогеренции в начале 1981 года. С более ранней работой Зеха на эту же тему Журек непосредственно знаком не был, а вот Уилер, конечно, был. Услышав когда-то об идеях Зеха от Вигнера, Уилер в мае предыдущего года ездил в Гейдельберг специально, чтобы с Зехом увидеться. Вскоре после окончания работы над первоначальным вариантом своей статьи Журек тоже узнал о работе Зеха от Уилера и Вигнера. И когда в том же году статья Журека по декогеренции была опубликована, Журек сослался в ней на все еще никому не известную работу Зеха как на предшественницу своей собственной.

Хотя содержание этих двух работ было во многом очень схожим, подход Журека к декогеренции заметно отличался от подхода Зеха. В своей первой статье на эту тему Зех продвигал идею, что неизбежным следствием декогеренции является многомировая интерпретация. Журек же к интерпретации квантовой физики демонстрировал довольно явное безразличие. «Главным пунктом моей статьи (а в более широком смысле и вообще моего подхода к проблеме декогеренции) было то, что я мог сказать кое-что, относящееся к основополагающим вопросам и прямо вытекающее из квантовой теории, но без какой бы то ни было интерпретационной нагрузки», – предупреждал он. И прием работа Журека встретила совсем не такой, какой перед ней получили статьи Зеха, – что нисколько не удивительно, если принять во внимание различие их подходов и те большие изменения, которые произошли в физике за прошедшее десятилетие. В то время как Зеху было трудно добиться хоть каких-то публикаций своих идей, Журек без всяких препятствий напечатал свою работу в первоклассном физическом журнале. У Журека был сильный покровитель в лице Уилера – у Зеха, опять-таки, все было иначе: работа по декогеренции привела к болезненному конфликту с его учителем Йенсеном. Для Журека Уилер был не только первым читателем и доброжелательным критиком, ободрявшим начинающего исследователя, – он вдобавок устраивал Журеку приглашения на конференции по основам квантовых принципов, которые без его помощи столь молодой физик получить бы не смог. На этих конференциях доклады и идеи Журека принимали благосклонно, что в дальнейшем сыграло роль в его решении посвятить свои профессиональные устремления основаниям квантовой физики. «Прежде я находился в убеждении, что занятия основами квантовых принципов ставят крест на карьере физика, – вспоминал Журек. – В мои студенческие дни это давали мне понять практически все; единственное, но существенное исключение составлял Уилер. Поэтому, когда в связи с моими исследованиями в этой же самой области я стал получать приглашения на конференции, для меня это было веским доказательством того, что времена меняются». В течение последующих пяти лет Журек опубликовал еще с полдюжины статей по декогеренции, а также несколько работ по основам квантовых принципов, и ни одна из этих работ не причинила видимого вреда его карьере: из Техаса он перешел в Калтех и, наконец, осел в Лос-Аламосе.

Успех статей Журека подсказал Зеху, что пришло время и ему снова начать работать над проблемой декогеренции. В соавторстве со своим многообещающим студентом Эрихом Йоосом он написал несколько статей на эту тему. Но Зех побаивался, что расхождения с «копенгагенцами» могут повредить Йоосу. «Молодому человеку не стоит с ходу губить свою карьеру разговорами об Эверетте, – предостерег Зех Йооса, когда они только еще начали работать вместе. – Поэтому давайте напишем эту статью, вообще о нем не упоминая». Тщетно пытаясь оградить Йооса от возможных неприятностей, Зех на протяжении нескольких лет после появления статей Журека намеренно избегал даже упоминания имени Эверетта. Но несмотря на прекрасные работы по декогеренции, написанные Зехом, Йоосом, Журеком и другими, коллеги Зеха в Гейдельберге, когда им случайно доводилось услышать об этих работах, все равно не были уверены, что это настоящая физика. «[В 1990 году] у меня была мысль предложить Йоосу пройти хабилитацию [“вторая докторская степень”, которая в Германии требуется для чтения лекций в университете], – вспоминал Зех. – Я поговорил кое с кем из тех, от кого это могло зависеть. В ответ меня обычно спрашивали: “А чем он занимался?” – “Декогеренцией” – отвечал я. “Декогеренцией? А что это?” И это в 1990 году!»

В 1991 году, когда Журек написал на эту тему заметку в Physics Today, иллюстрированный журнал Американского физического общества, о декогеренции наконец узнал более широкий круг физиков. Но в этой заметке Журек допустил некоторые противоречивые высказывания – в частности, он вплотную подошел к утверждению, что декогеренция сама по себе способна решить проблему измерения. «Несмотря на фундаментальную природу возникающих трудностей, в последние годы появилась растущая общая уверенность, что в разрешении проблемы измерения достигнут прогресс, – писал Журек. – Макроскопические системы невозможно изолировать от окружающей их среды <…> Возникающую в результате этого “декогеренцию” нельзя игнорировать, когда мы решаем задачу о [коллапсе] квантово-механического волнового пакета». А в самом конце статьи он прямо заявляет, что «декогеренция разрушает суперпозиции».

На редакцию Physics Today обрушился поток писем, возражавших Журеку. В них указывалось, что декогеренция неспособна решить проблему измерения без сопутствующей ей интерпретации. Для малого объекта в случае, когда суперпозиция его состояний типа «кота Шрёдингера» входит в контакт с его окружением, декогеренция не разрушила бы суперпозицию – она ухудшила бы ее. Вместо того чтобы просто включать в себя объект в суперпозиции, более широкая система «объект – среда» сама оказалась бы в суперпозиции. И при отсутствии интерпретации, которая объяснила бы, что эта суперпозиция значит, проблема измерения осталась бы нерешенной. Почему в реальном мире мы не встречаем одновременно мертвых и живых котов? Почему уравнение Шрёдингера так хорошо описывает малые объекты, но терпит постыдный крах при описании объектов повседневной жизни? Эти вопросы остаются без ответа.

Зех вполне ожидаемо согласился с тем, что «индуцированная средой декогеренция сама по себе не решает проблемы измерения». Для полноты картины, настаивал он, нужно привлечь многомировую интерпретацию Эверетта. И Журеку, несмотря на то что он говорил в статье в Physics Today, пришлось согласиться: декогеренция сама по себе не дает полного решения проблемы. Гораздо яснее он высказывался на эту тему еще в своей первой статье по декогеренции, где он прямо написал, что декогеренция не дает ответа на вопрос «что вызывает коллапс комбинированной волновой функции системы – прибора – среды?». И все же взгляды Журека на многомировой вариант были не такими, как у Зеха, они скорее напоминали позицию его учителя Уилера. Как и он, Журек дипломатично пытался найти способ примирить эвереттовские миры с копенгагенской интерпретацией Бора, то есть добиться того, чего Уилер так и не добился своей неудачной поездкой в Копенгаген в 1956 году.

К сожалению, многие физики восприняли дипломатию Журека как знак того, что декогеренция некоторым образом подтверждает копенгагенскую интерпретацию. Для них декогеренция, как и сама копенгагенская интерпретация, была чем-то вроде магического заклинания, произнесение которого могло прогнать зловещий призрак проблемы измерения, а с ним и весь ореол странности, окружающий квантовую теорию. Экспериментальные исследования декогеренции в конце 1990-х только подливали масла в огонь: когда количественные предсказания декогеренции подтвердились, некоторые физики заключили из этого, что проблема измерения наконец-то похоронена. Жертвой этой ошибки в числе многих других стал и Филипп Андерсон – тот самый физик, который когда-то принял к публикации теорему Белла, по-видимому, просто неправильно поняв ее как опровержение бомовской теории волны-пилота. В 2001 году он утверждал, что «“декогеренция” <…> описывает тот же процесс, что раньше назывался “коллапсом волновой функции”. Эта концепция теперь экспериментально подтверждена прекрасно работающими методами получения атомных пучков – она дает полное количественное описание этого процесса». Непонимание Андерсоном природы декогеренции, как и непонимание им результата, полученного Беллом, было, разумеется, обусловлено не его низкой квалификацией как физика – в 1977 году Андерсон был удостоен Нобелевской премии за эпохальный вклад в физику твердого тела, он был и одним из создателей современной Стандартной модели физики элементарных частиц. Его ошибки были просто знаком времени: проблема основ квантовых принципов предстала перед физикой во всей своей сложности так внезапно, что даже лучшим из физиков оказалось не под силу разумно судить о ней, не являясь в ней специалистами. Предубеждения же, связанные с копенгагенскими представлениями, по-прежнему оставались настолько глубоко укорененными в сознании физиков, что те не в состоянии были даже осознать это. «“Новая ортодоксия” исходит из идеи, что недавние технические результаты по декогеренции, связанной с окружающей средой, подтверждают первоначальную копенгагенскую интерпретацию», – сетовал в 1997 году Джефф Баб, бывший студент Бома, занимавшийся философией квантовой физики. Он утверждал, «что со времен Эйнштейна и его сомнений по поводу копенгагенской интерпретации в этом вопросе не произошло никаких реальных подвижек. Она все еще остается “мягкой подушкой для истинно верующего”, хотя, возможно, теперь к ней добавилось порядочное количество нового особо приятного гусиного пуха».

Зех, со своей стороны, с самого начала беспокоился о таком исходе. «Я думаю, что настанет день, когда копенгагенскую интерпретацию назовут величайшим софизмом в истории науки, – писал он Уилеру в 1980 году, – но я считал бы ужасной несправедливостью, если бы – когда решение этой проблемы будет все-таки найдено – некоторые сказали “конечно, именно это Бор всегда и имел в виду”, только лишь потому, что он всегда выражался предельно туманно».

* * *

В период своей работы в Техасе Уилер тоже был среди тех, кто отстаивал новые идеи в области основ квантовых принципов. В 1980-х и 1990-х годах квантовые интерпретации росли как грибы после дождя: непрерывно появлялись новые многообещающие концепции, а также возрождались старые. Наиболее обильно новые интерпретации возникали на базе теории информации. Вдохновляемые успешными работами в области квантовых вычислений и криптографии, эти интерпретации предполагали сводить сложные проблемы основ квантовых принципов к фундаментальным теоретическим положениям компьютерной науки. Уилер был одним из первых идеологов этого подхода, суть которого он выразил известной формулой it from bit («все из бита»): выразить реальность, описываемую квантовой физикой, в терминах информации.

Теоретико-информационные интерпретации исходили из относительно простой логики: если волновая функция представляет собой информацию определенного вида, а не физический объект, то многие из головоломок квантовой физики как будто могут быть решены. В частности, объяснить проблему измерения становится гораздо проще, если волновая функция есть информация, ведь когда вы производите измерение, информация изменяется, стало быть, нет ничего удивительного в том, что, когда происходят измерения, кардинально изменяются волновые функции. Гораздо менее загадочными становятся с этой точки зрения эксперимент ЭПР и теорема Белла. Когда два фотона с запутанной поляризацией вылетают в противоположных направлениях и мы измеряем поляризацию одного из них, мы и в самом деле мгновенно узнаем и поляризацию второго – но в этом нет ровно ничего таинственного или нелокального, так же как нет ничего таинственного и нелокального в том, что вы можете мгновенно узнать, который час в Буэнос-Айресе, взглянув на часы в Пекине. А раз здесь нет никакой нелокальности, то больше нет и никакой загадки в том, почему нельзя воспользоваться явлением запутанности, чтобы передавать сигналы быстрее света.

Все это прекрасно, вот только совершенно неверно, как скажет вам любой сторонник теоретико-информационной квантовой интерпретации. Теорема Белла ясно показывает, что поляризации фотонов нельзя сравнивать ни с часами, ни с «носками Бертлмана». Если волновые функции представляют собой информацию, а не объекты как таковые, это должна быть информация довольно необычного вида. «Кому принадлежит эта информация? – вопрошал Джон Белл. – И информация о чем?» Чтобы решить проблему измерения, теоретико-информационная интерпретация должна была на эти вопросы ответить. Самыми непосредственными ответами в духе Копенгагена были: «эта информация принадлежит мне» и «эта информация о моих наблюдениях». Но, с точки зрения Белла, такие ответы были в корне неприемлемыми. В том, чтобы помещать в центре физики наблюдение, был явный привкус позитивизма, философии, которой Белл увлекался еще в студенческие годы и которую он тогда же отбросил, придя к заключению, что она прямиком ведет к солипсизму. Солипсизм – воззрение, которое сводится к тому, что в мире существуете только вы, а все остальные люди и весь остальной мир суть всего только галлюцинации особого рода, происходящие в вашем сознании, – с самого начала был неотступной тенью позитивизма. И интерпретации квантовой физики, основанные на информационном подходе, точно так же были связаны с риском свалиться в бездну солипсизма. Если информация, представленная волновой функцией, принадлежит вам, то что именно отличает вас от всех остальных? И как могут различные наблюдатели договориться между собой о тождестве или различии своей информации? Как может принадлежащая вам информация оказаться объективным фактом внешнего мира, чем-то способным создать интерференционные картины, видные всем?

Некоторые физики пытались справиться с вопросами, стоящими перед теоретико-информационными интерпретациями, утверждая, что волновая функция является информацией о невидимом мире квантовой физики, мире, который подчиняется другим и пока еще не открытым законам. Но, чтобы удовлетворить теореме Белла, этот мир должен быть нелокальным – а в этом случае большая часть привлекательности теоретико-информационных интерпретаций терялась. (Сам Уилер ошибочно считал, что эксперименты Белла устраняют детерминизм, а не локальность.) Другие пробовали обойти теорему Белла, изменяя законы вероятности или отказываясь от одного из немногочисленных предположений, на которых строилось доказательство Белла, но каждое такое решение порождало собственные странные и неразрешимые проблемы.

Ни одна из этих проблем не означала, что теоретико-информационные интерпретации в принципе невозможны. Эти проблемы необходимо было либо решить, либо убедительно показать их несостоятельность. Над этим и работали физики и философы, которые интересовались теоретико-информационными интерпретациями. Были такие, кого манила простая идея, отождествляющая волновую функцию с определенной «информацией», она действовала так же чарующе, как и идея декогеренции: обещала быстрое и легкое избавление от запутанных и требующих кропотливой возни сомнений, связанных с проблемой измерения. Когда Уилер говорил, что на изобретение концепции it from bit его вдохновил подход Бора к квантовой физике, некоторые истолковывали это в том смысле, что сам Бор с самого начала именно эту концепцию и имел в виду, что копенгагенская интерпретация всегда утверждала тождество волновой функции и информации (упорно отказываясь отвечать, в чем эта информация состояла) и что в этом и заключался Единственно Верный Способ «понять» квантовую физику.

* * *

Белл, разумеется, знал, что в квантовой физике или в его собственных теоремах не было ничего, что с неотвратимостью приводило бы к копенгагенской интерпретации. На протяжении десятилетий он пропагандировал теорию волны-пилота именно для того, чтобы проиллюстрировать эту мысль. «Почему картина пилотных волн не упоминается в учебниках? – спрашивал Белл в 1982 году. – Разве не стоило бы ее преподавать, не как единственно верный путь, но как противоядие от доминирующей самоуверенности? Преподавать ее, чтобы показать, что к расплывчатости, субъективности и непредсказуемости вынуждают нас не экспериментальные факты, но произвольный теоретический выбор?» Но вскоре после того, как Бом вернулся к своей концепции волны-пилота, Белл поднял знамя одной из более новых идей, разрабатывавшихся в то время: теории спонтанного коллапса.

Вместо того чтобы по-новому интерпретировать существующий математический аппарат квантовой физики, как это делали Бом и Эверетт, теория спонтанного коллапса решает проблему измерения, преобразуя квантово-механические уравнения. Делать это приходится крайне осторожно – ведь квантовая физика многократно доказала свою неизменную способность правильно предсказывать результаты экспериментов. И теории спонтанного коллапса действительно удается оставить в неприкосновенности большую часть предсказаний стандартной квантовой физики, но при этом все же изменить ее аппарат в степени, достаточной для решения проблемы измерения.

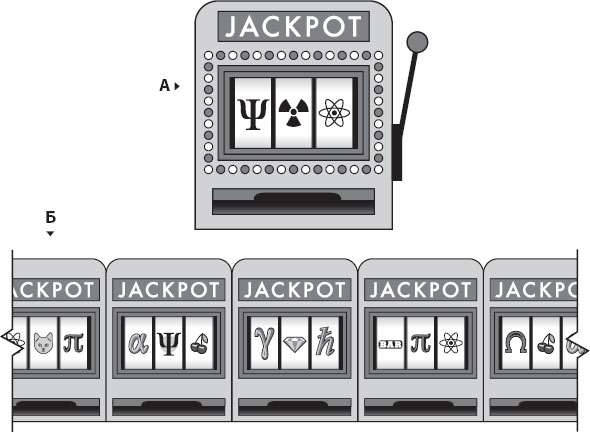

В теории спонтанного коллапса на самом деле существует квантовая волновая функция, но уравнению Шрёдингера она подчиняется не вполне – иногда она коллапсирует. Однако этот коллапс не имеет никакого отношения к наблюдению или измерению – он происходит совершенно случайно, безо всякой причины, независимо от присутствия наблюдателя. Представьте себе, что волновая функция играет на игровом автомате типа «однорукого бандита» (рис. 10.3a): каждый раз, когда выпадает джекпот, происходит коллапс. «Игрок» дергает за ручку миллионы раз в секунду, но джекпот – а с ним и коллапс – случается лишь однажды за 10 миллионов миллиардов миллиардов раз, или что-то вроде этого, в общем, после единицы в этом числе идет 25 нулей. Поэтому получается, что коллапс волновой функции наступает один раз за сотни миллиардов лет. Это значит, что субатомные частицы могут почти всегда идти двумя путями одновременно, совсем как наш микроскопический Гамлет из введения, – но один раз за очень большой промежуток времени они должны выбрать один и тот же путь. (Насколько именно большим оказывается этот временной промежуток, определяет эксперимент, но так или иначе он длится как минимум десятки тысяч лет – иначе наша теория противоречила бы тому, что наблюдается на деле.)

Однако при этом наш вопрос из введения по-прежнему остается без ответа: если субатомные частицы могут вести себя столь странно, а мы, как и все объекты нашей повседневной жизни, состоим из этих частиц, почему же мы не сталкиваемся регулярно с такими странностями? Согласно теории спонтанного коллапса, ответ на этот вопрос связан с двумя ключевыми фактами: запутанностью и огромным количеством частиц, из которых состоят окружающие нас объекты. Хотя волновая функция индивидуальной частицы может избегать коллапса в среднем миллиард лет, макроскопические объекты нашей повседневности, такие как эта книга, состоят из по меньшей мере 10 миллионов миллиардов миллиардов индивидуальных частиц. И если волновые функции каждой из этих частиц непрерывно дергают ручки своих «одноруких бандитов» (рис. 10.3b), то в среднем по крайней мере одна из них за каждую миллионную долю секунды сорвет джекпот и испытает коллапс. Но так как все частицы этой книги постоянно и непрерывно взаимодействуют друг с другом, они все запутаны, то есть все связаны единой волновой функцией. Поэтому, когда одна из них «срывает джекпот», коллапс испытывает волновая функция всей нашей книги! А значит, книга может находиться в двух местах одновременно никак не дольше одной микросекунды, времени, в сотни тысяч раз более короткого, чем пресловутое «мгновение ока». Или, как говорит об этом Белл, в рамках теории спонтанного коллапса кот Шрёдингера «не бывает одновременно живым и мертвым дольше, чем микроскопическая доля секунды». В этом и состоит аккуратное решение проблемы измерения: все объекты, большие и маленькие, подчиняются одним и тем же законам, а измерение не играет никакой особой роли. Коллапс волновой функции случайным образом происходит повсеместно и в каждый момент времени, и для того, чтобы он произошел, нет никакой необходимости для вмешательства наблюдателя.

Рис. 10.3. Теория спонтанного коллапса. А. У волновой функции индивидуальной частицы только один игровой автомат, и джекпот, который вызывает коллапс, может выпасть раз в миллионы или даже миллиарды лет. Б. У волновых функций, объединяющих множество запутанных частиц, игровых автоматов гораздо больше, и шанс сорвать джекпот хоть на одном из них значительно возрастает

На самом деле теория спонтанного коллапса – это не одна, а целый набор связанных друг с другом теорий, разработанных небольшой группой физиков, которые много лет чувствовали неудовлетворенность копенгагенской интерпретацией. Описанная нами выше – та, что привлекла внимание Белла, а от него стала известна и многим другим, – построена в 1985 году тремя физиками из Италии: Джанкарло Гирарди, Альберто Римини и Туллио Вебером. По их инициалам она и стала называться «моделью GRW». «Модель GRW кажется мне прекрасной иллюстрацией того, как квантовая механика, чтобы сделаться рациональной, требует лишь очень малого (по определенным меркам!) изменения», – писал Белл вскоре после того, как статья GRW вышла в свет. Статья самого Белла о модели GRW привлекла к этой теории внимание многих других физиков, в том числе Филипа Пёрла, который разрабатывал похожие идеи еще с начала 1970-х. (Десятью годами ранее работа Пёрла послужила основанием для того, чтобы у него взял интервью некий социолог, изучавший «социальные отклонения» среди физиков.) Пёрл написал Беллу, прося подробнее рассказать ему о модели GRW, и Белл сумел устроить Пёрлу творческую командировку к Гирарди, где они вместе попытались адаптировать модель GRW к релятивистской квантовой теории поля. Но и тройка GRW, и Пёрл не могли заставить замолчать мучительный рефрен, который и прежде десятилетиями звучал в ушах Бома, Эверетта и других. Квантовая теория работает с удивительной безупречностью – какой же смысл пытаться ремонтировать то, что очевидно и не думало ломаться? Зачем нам вообще нужна какая-то другая интерпретация, а тем более – другая теория?

Белл ответил на этот вопрос, представив его как моральную проблему. «Нельзя рассказывать людям, что основная роль сознательного разума описывается в рамках современной атомной физики. Или что “информация” есть истинный предмет физической теории. Мне кажется безответственным предполагать, что святые адепты древних религий предвосхищали технические детали современных теорий <…>, занимаясь самонаблюдением». Белл ощущал насущную необходимость разрешить проблемы, лежащие в основе квантовой физики, но он не терпел мнимых решений, которые на деле являлись не чем иным, как туманными декларациями веры. Он хотел чего-то более определенного, чего-то, что не отражало бы бессильного профессионального замешательства, он хотел истинной теории, не терявшейся от вопросов о том, что происходит во время измерения. Его неумолимо ясный стиль изложения не оставлял никаких шансов любому, кто надеялся еще найти утешение в успокаивающей банальщине копенгагенской интерпретации. «Как это вышло. что спустя 62 года после ее создания у нас все еще нет точной формулировки основной части квантовой механики? – говорил Белл в 1989 году. – Почему измерительные устройства надо отделять от остального мира, представляя их “черными ящиками”, как будто они не состоят из атомов и не управляются законами квантовой механики?» В лекции, которую Белл прочел в Женеве в январе 1990 года, он признал, что поставленная задача очень трудна и что его собственная теорема доказала, что необходима какая-то радикальная перемена, что-то, с чем физика должна смириться. «Думаю, что в тупик вас ставит нелокальность, – сказал Белл маленькой группе своих слушателей. – Я не знаю ни одной концепции близкодействия, которая сочетается с квантовой механикой».

Спустя восемь месяцев Белл внезапно скончался от обширного инфаркта в возрасте шестидесяти двух лет. Коллеги и друзья проводили его потоком восхищенных воспоминаний. «Он был одним из самых неукоснительно честных людей на свете – я никогда не встречал таких, как он, никогда. Потрясающий, – вспоминал Абнер Шимони. – Белл доказал великую теорему Белла, он, и никто другой – благодаря своему характеру <…> Конечно, он был носителем колоссального интеллекта. Но что у него было развито до невероятной степени – это честность, да еще упорство в поиске решений». «Джон Белл обладал всепоглощающей решимостью извлекать понимание мира природы из великих физических теорий, – писали Мермин и Курт Готтфрид (физик, который несколько раз вступал с Беллом в перепалку по поводу копенгагенской интерпретации). – Он считал, что теория, которая всего лишь успешно и даже блестяще описывает экспериментальные данные, не обеспечивая при этом удовлетворительного понимания сути того, что она описывает, должна быть подвергнута дотошному критическому изучению, и, если такого понимания достичь не удастся, придется признать, что эту теорию ждет крах, невзирая на ее внешний триумф <…> В мире физики Джон был поистине уникальным явлением по масштабу его личности и интеллекта – он был одновременно ученым, философом и гуманистом. Он был человеком, для которого глубокие идеи имели глубокое личное значение. Смерть жестоко и несправедливо похитила его у нас, когда он еще был полон жизненных сил».

На протяжении четверти века Белл сражался против всеподавляющего господства копенгагенской интерпретации. «Поверьте, вы никогда не смогли бы сделать того, что сделал Белл, не обладая силой его личности, – говорил Жизан. – Любой был бы уничтожен». Но Белл не дал себя уничтожить, напротив, он победил – не только потому, что он больше, чем кто-либо еще со времен Эйнштейна, ослабил позиции «копенгагенцев», но и потому, что открыл глубочайшую новую истину о природе. «Думаю, нелокальность – это великое открытие [Белла], – говорил Бертлман. – Существование дальнодействия в природе – одна из величайших находок последнего столетия». Однако широкое признание и почести, которых заслуживала работа всей его жизни, обошли Белла стороной. Он оставался скромным человеком. Как-то за несколько лет до его смерти, когда они с Бертлманом пили чай на открытой террасе в кафетерии ЦЕРНа, любуясь освещенными заходящим солнцем Альпами и Юрской долиной, Бертлман заметил, что, по его мнению, Белла очень недооценивают. «Я вдруг как-то ни с того ни сего говорю ему: “Джон, по-моему, ты вполне заслуживаешь нобелевки”, – вспоминал Бертлман. – Он удивился и спросил: “Это за что же?” – “За теорему Белла!”» Белл на это заметил, что экспериментальные проверки его теоремы не выявили никаких отклонений от квантовой физики – за что же давать Нобеля? «А кроме того, – добавил он, – я не заслуживаю премии потому, что моя работа не удовлетворяет исходным правилам ее присуждения. Не вижу, каким образом мои неравенства могут принести пользу человечеству». (Альфред Нобель, учреждая свою премию, поставил условием, что она должна присуждаться только людям, внесшим в своей области деятельности наибольший вклад в благосостояние человечества.) Бертлман запротестовал: «“Нет, – говорю, – я не согласен. Я думаю, ты заслуживаешь премии за открытие нелокальности” <…> Тут я увидел, что он и доволен тем, что я сказал, и одновременно огорчен. “Да кому она нужна, эта нелокальность?” – с расстроенным и грустным видом сказал он. <…> Он чувствовал, что физическое сообщество не в полной мере понимает значение этого открытия или недостаточно высоко его оценивает. Это очень хорошо было заметно в ЦЕРНе: Белла высоко ценили как специалиста по физике частиц, но его работам в области квантовой физики особого значения не придавали». Белл так и не узнал, что за год до его смерти он оказался в «коротком списке» Нобелевского комитета и вполне мог бы получить премию, проживи он немного дольше. Но Нобелевскую премию посмертно не присуждают – таково еще одно условие, поставленное Альфредом Нобелем в его завещании.

И все же наследие Белла не пропало зря, хоть он этого и не увидел. «В 90-х разразился квантово-информационный бум, – рассказывает Бертлман. – Сложилось новое физическое сообщество, совсем не похожее на то, что было в 80-х <…> и из-за которого Джон не смог увидеть плодов своей работы». Белл, благодаря своим глубоким физическим прозрениям и кристально ясной, энергичной манере изложения сумел изменить все физическое мировоззрение. В то же время его работы невзначай породили как бы из ничего целую новую область знания: обработку квантовой информации. Первостепенное значение имеет и его вклад в «квантовую инженерию» – работы по физике частиц и проектирование ускорителей в ЦЕРНе.

Еще Белл оставил после себя целую программу исследований по основам квантовых принципов. Выступление Белла на конференции в горной деревушке Эриче на западной оконечности Сицилии, за год до его кончины, «хотелось бы назвать самой гипнотической лекцией из всех, что мне доводилось слышать», – вспоминал позже Мермин. «Что именно отличает некоторые физические системы, которые играют роль “измерителя”? – спрашивал Белл голосом, полным сарказма. – Неужели волновой функции мира пришлось дожидаться скачка на протяжении тысяч миллионов лет, пока не появилось одноклеточное живое существо? Или ей пришлось подождать еще немного, пока не появится чуть более квалифицированная система <…> с докторской степенью?» Затем Белл указал на недостатки в обычной системе преподавания квантовой физики (приведя для примера несколько ляпсусов из конкретных учебников) и, наконец, изложил два, по его мнению, наиболее многообещающих подхода к интерпретации квантовой физики: теории волны-пилота и спонтанного коллапса. А закончил постановкой амбициозной задачи: «Главный вопрос, по моему мнению, таков: какая из этих двух картин может (и может ли вообще какая-нибудь из них) быть преобразована [так, чтобы обеспечивать совместимость со специальной теорией]?»

Но самому Беллу, хотя в своем выступлении в Эриче он об этом и не упомянул, помимо волны-пилота и спонтанного коллапса нравилась еще одна возможность. «“Многомировая интерпретация” кажется мне слишком экстравагантной, а главное, экстравагантно расплывчатой гипотезой, – говорил Белл в 1986 году. – Я бы даже мог отбросить ее как несерьезную. И все-таки <…>, возможно, в ней есть что-то, особенно в свете парадокса Эйнштейна – Подольского – Розена. Она могла бы пригодиться, мне кажется, для того, чтобы сформулировать некоторую точную версию этого парадокса, чтобы затем проверить, действительно ли он существует. А существование множества возможных миров может примирить нас с существованием нашего собственного <…>, которое в каких-то смыслах иногда кажется в высшей степени невероятным». Хотя со времени смерти Белла количество физиков, интересующихся волнами-пилотами и спонтанным коллапсом, выросло, многомировая интерпретация в последние десятилетия XX века приобрела намного большую популярность и даже несколько скандальную славу. Причиной этому были в основном вовсе не работы Белла и не какие-либо другие исследования в области квантовой физики. Нет, концепция множества миров с шумом вернулась в науку благодаря исследованиям в совершенно иной области физики, области, изучающей не смехотворно малое, но немыслимо огромное – Вселенную в целом.

Назад: 9 Подземная реальность

Дальше: 11 Копенгаген против Вселенной