Книга: Квантовая революция. Как самая совершенная научная теория управляет нашей жизнью

Назад: Часть III Великая задача

Дальше: 10 Квантовая весна

9

Подземная реальность

В Нью-Йорке стояло Лето Любви, а Джон Клаузер сидел в душном кабинете Годдардовского института космических исследований на 112-й стрит, выпытывая секреты у самого древнего излучения Вселенной. Клаузер, студент-физик Колумбийского университета, пытался измерить параметры недавно открытого космического микроволнового фона, «эха» Большого взрыва. Это была трудная и кропотливая работа на переднем крае науки – CMB, реликтовое микроволновое излучение, слабый постоянный радиошум, приходящий из всех точек неба, был открыт всего за три года до этого двумя физиками из лабораторий Белла. С тех пор лишь еще одной группе исследователей удалось его повторно зарегистрировать. Клаузер и его научный руководитель, Патрик Таддеус, хотели стать третьими, кто услышал отзвук рождения Вселенной, и сделать это более точно, чем те, кто слышал его до них. Но в один из дней 1967 года Клаузеру досталась находка совершенно иного рода. Разыскивая в библиотеке Годдардовского института последние публикации по своей теме, он наткнулся на журнал с необычным названием Physics Physique Fizika, заинтригованный, стал его листать, и взгляд его упал на интересный заголовок. Это была статья некоего Дж. С. Белла «О парадоксе Эйнштейна – Подольского – Розена».

Клаузер был молод, порывист, обладал гибким умом. Он уже давно сомневался в верности копенгагенской интерпретации. Но его отец Фрэнсис, который вместе со своим братом-близнецом Милтоном когда-то получил докторскую степень по аэронавтике в Калтехе, учил Джона осторожному скепсису. «Сынок, опирайся на данные, – говорил он. – Люди обожают всякие экстравагантные теории, но всегда стоит вернуться к исходным данным и посмотреть, придешь ли ты сам к тем же выводам… Здравый смысл часто может оказаться неподходящим для интерпретации того, что мы наблюдаем». Фрэнсис занимался физикой жидкостей и с подозрением относился к математически простой, но плохо поддающейся визуализации квантовой теории. «Между математическими аппаратами гидродинамики и квантовой механики очень много общего, но папа не понимал квантовой механики, – вспоминал Клаузер-младший. – Он создал у меня ложное ощущение, что я мог бы сам заняться решением этой проблемы, хотя на деле до этого мне было далеко». Когда Джон отправился в Калтех, он изучал там квантовую теорию под руководством самого Ричарда Фейнмана, но так и не смог избавиться от подозрения, что в ней что-то не так. Эти сомнения оставались с ним и в докторантуре Колумбийского университета, когда он больше узнал о спорах, не прекращавшихся вокруг квантовой физики с самого момента ее появления. «Мне <…> стоили больших усилий попытки понять квантовую механику. Я уже прочел и статью ЭПР, и работу Бома, и де Бройля. С пониманием копенгагенской интерпретации дело шло плохо, аргументы ее критиков в то время казались мне гораздо более разумными, – вспоминал Клаузер. – Доводы ЭПР выглядели гораздо убедительнее, чем доводы Бора <…>. Скрытые переменные представлялись мне тогда идеальным логическим решением вопроса. Из-за того что я придерживался этого мнения <…>, одни, конечно, считали меня еретиком и отщепенцем, а другие – просто шарлатаном».

Если вспомнить обо всем этом, станет понятно, почему название короткой статьи Белла сразу привлекло внимание Клаузера, а элегантное доказательство, приведенное в ней, стало для него настоящим шоком. «“Этого просто не может быть”, говорил я себе, – вспоминал потом Клаузер. – Я был уверен, что найти контрпример будет нетрудно; но, как я ни старался <…>, найти его не мог. Ладно, думал я, значит, Белл наврал в самом доказательстве. Но и здесь я тоже не мог обнаружить никакой ошибки. Так я метался между этими двумя возможностями, как вдруг наконец меня осенило: господи, да ведь это же важнейший результат!» И Клаузер, физик-экспериментатор до мозга костей, сразу же задумался – нельзя ли идею Белла проверить на опыте?

Клаузер понимал: вполне возможно, кто-то уже непреднамеренно протестировал теорему Белла в ходе какого-то другого эксперимента. Но даже если было не так, Клаузер решил заняться поисками соответствующей литературы – возможно, она подскажет ему, как именно лучше всего поставить такой опыт. Он уже знал, что эксперимент, подобный мысленному опыту ЭПР, провела пятнадцать лет назад знаменитая Ву Цзяньсюн, физик-ядерщик, профессор Колумбийского университета. Клаузер спросил Ву, не располагает ли она какими-либо неопубликованными данными, оставшимися от ее эксперимента, которые можно было бы использовать для проверки теоремы Белла. Оказалось, что таких данных нет и что этот опыт не мог быть легко адаптирован для такой цели. Тогда Клаузер прошел несколько кварталов к северу и оказался в Иешива-университете, где друг познакомил его с молодым профессором Якиром Аароновым, бывшим студентом Бома. Когда Клаузер сказал Ааронову, что надеется проверить теорему Белла, его собеседник «посчитал, что это действительно довольно интересная идея и что это стоит сделать», – вспоминал Клаузер. Но Ааронов был физиком-теоретиком, работал над собственными задачами, и большой помощи от него ждать было нельзя. В конце концов один старый приятель по колледжу рассказал Клаузеру о группе физиков из MIT, которые делают что-то, что вроде бы можно адаптировать для проверки теоремы Белла. Клаузер поехал к ним в Кембридж и сделал там доклад о статье Белла. После выступления его представили Карлу Кохеру, новоприбывшему постдоку. «Кохер только что окончил докторантуру в Беркли под руководством Джина Комминса. И там они как раз экспериментировали с корреляцией поляризации фотонов, – вспоминал Клаузер. – Физики из MIT рассказали мне об эксперименте Карла и спросили: “Может, это тебе на худой конец подойдет?” А я такой: “Чуваки, да это же именно то, что надо!”» Читая статью, которую Кохер и Комминс когда-то написали о своем эксперименте, Клаузер понял, что таким способом действительно можно было бы проверить выполнение теоремы Белла, но экспериментаторы этим не воспользовались. «Я смотрел на результаты, полученные Кохером и Комминсом, и видел, что авторы, конечно, понятия не имели о содержании теоремы Белла». Немного усовершенствовав схему опыта, Клаузер смог адаптировать его для тестирования теоремы.

Довольный тем, что ключевой эксперимент никем не был выполнен, но что выполнить его можно, Клаузер отправился обратно в Колумбийский университет посоветоваться со своим научным руководителем Патом Таддеусом. Тот уже учуял направление необычной «посторонней» деятельности Клаузера. «Он был в ярости, – вспоминает Клаузер. – Первым, что он мне сказал, было: “Слушай, это все чушь. Я тебе скажу, что делать: напиши письмо Беллу, де Бройлю и всем этим чувакам, они тебя просветят. Все это напрасная трата времени, поверь мне”». Поэтому в Валентинов день 1969 года Клаузер написал «валентинку» Беллу. В ней он спрашивал, не думает ли Белл, что стоит провести опытную проверку его неравенства, и не знает ли он о каких-нибудь уже существующих экспериментальных результатах по этой теме. Еще Клаузер рассказывал о предлагаемом им расширении эксперимента Кохера – Комминса, которое могло бы обеспечить такую проверку. Для Белла это письмо стало первым письменным отзывом о его работе за четыре года, прошедших с момента ее публикации. Спустя несколько недель в Институт космических исследований на имя Клаузера пришло письмо из ЦЕРНа. Белл ответил ему.

«Думаю, что эксперимент, который вы предлагаете провести, очень, очень интересен. Мне ничего не известно о других подобных экспериментах, – писал Белл. – Ввиду общего успеха, достигнутого квантовой механикой, мне очень трудно сомневаться в их исходе. Однако я все же очень хотел бы, чтобы эксперименты, в которых производится прямая проверка ключевых квантовых концепций, были выполнены и результаты их опубликованы». Белл, весьма близко знакомый с «кухней» квантовой физики, понимал – вряд ли можно ожидать, что квантовая теория окажется неверной. Но он лучше, чем кто-либо другой, чувствовал и сумасшедшие надежды юнца, письмо которого свалилось на него так нежданно. «Не будем забывать, – так заканчивал он свое письмо, – что всегда есть маленький шанс получить неожиданный результат, который потрясет мир!»

«Политическое мышление моего поколения формировалось под влиянием вьетнамской войны, – писал позже Клаузер. – Я был юным студентом, живущим в революционную эру, и, естественно, мечтал о том, чтобы “потрясти мир”!» Внутренне Джон Клаузер уже принял решение. Он выполнит эксперимент – и, может быть, докажет, что квантовая физика ошибочна.

* * *

В это же самое время по другую сторону Атлантики похожие сомнения по поводу копенгагенской интерпретации испытывал молодой немецкий физик по имени Дитер Зех. «Процесс развивался медленно – он совсем не походил на внезапное озарение, – говорил он потом. – Эти сомнения одолевали меня всегда, но, конечно, я и подумать не смел о том, чтобы сделать из них вывод типа “все эти люди просто спятили”». Задумчивый, скромный и неизменно вежливый, Зех был совершенно не похож на шумного и порывистого Клаузера, если не считать их общего скепсиса по отношению к копенгагенской идее. Каждодневная работа Клаузера, астрофизика-наблюдателя, состояла в сборке и тестировании чувствительного экспериментального оборудования. Зех, напротив, занимался теоретической ядерной физикой. Его работой были подробные квантовые вычисления; он чувствовал себя как дома в мире абстрактной математики, на которой строилась квантовая физика. Различия между этими двумя молодыми людьми отражались и в их конечных целях. Клаузер чувствовал себя в квантовой физике очень неуверенно и собирался дать ей бой в лаборатории, доказав ошибочность ее установок. Зех понимал квантовую теорию до тонкостей и чувствовал, что в ее глубине таится нечто поистине неожиданное.

Зех уже давно ломал голову над одной проблемой ядерной физики: ситуацией, когда атомное ядро оказывалось в положении суперпозиции, подобном положению кота Шрёдингера, и имело сразу несколько направлений движения. В то же время протоны и нейтроны внутри этого ядра были в высокой степени запутаны друг с другом, так что найти положение лишь одного из них означало бы определить положение и всех остальных. «Я стал думать, – вспоминал Зех. – Я сказал себе: представим, что Вселенная – это замкнутая система вроде атомного ядра. Для меня это был очень важный шаг». Зех, конечно, не думал, что Вселенная буквально была отдельным атомным ядром. Но он понимал, что общая идея – система в состоянии суперпозиции, при том что компоненты этой системы сильно запутаны, – могла бы объяснить, как происходит измерение в квантовой физике, не прибегая ни к одному из трюков, используемых в рамках копенгагенской интерпретации, вроде коллапса волновой функции или разделения физики на микро– и макрофизику. Будем рассматривать измерительный прибор как квантовую систему, а акт измерения как нормальное физическое взаимодействие, и квантовая физика скажет нам, что измерительное устройство станет сильно запутанным с объектом, которое подвергается измерению, а вся система «измерительное устройство и измеряемый объект» окажется в состоянии кота Шрёдингера. Но, понял Зех, этим дело не кончается: измерительный прибор взаимодействует еще и с экспериментатором, и со всем остальным в лаборатории, и, наконец, со всей Вселенной! Поэтому, когда малая квантовая система сильно взаимодействует с крупным объектом, то в конечном счете в положении кота Шрёдингера оказывается вся Вселенная, которая расщепляется на ветви «мертвого» и «живого» кота. Обитатели каждой из этих ветвей Вселенной видят только один исход измерения: дохлого кота или живого, в зависимости от того, в какой из ветвей они оказались. Но волновая функция не коллапсирует, а различные ветви Вселенной имеют исключительно малую вероятность взаимодействия друг с другом. «Если вы выполняете измерение, вы получаете запутанность между системой, устройством и наблюдателем, – говорил Зех. Наблюдатель видит лишь один компонент [состояния кота Шрёдингера], а не суперпозицию всех остальных. И это решает проблему измерения». Сам не зная того, Зех походя заново изобрел многомировую интерпретацию Эверетта – а одновременно разработал и сложный математический аппарат, описывающей взаимодействия между микроскопическими квантовыми системами, такими как атомы, и окружающими их относительно крупными квантовыми объектами: камнями, деревьями и измерительными устройствами. Это, в свою очередь, позволило ему объяснить, почему различные ветви универсальной волновой функции не взаимодействуют между собой, причем сделал это гораздо подробнее, чем удалось Эверетту. Примененный Зехом подход к описанию взаимодействий позже назвали «декогеренцией».

Зех с увлечением погрузился в разработку своих идей декогеренции и универсальной волновой функции. Но он не видел, как его работа могла бы найти отклик среди физиков. «Конечно, с коллегами поделиться таким было невозможно, – рассказывал Зех. – “Эй, – сказали бы они, – да ты просто спятил!” Они и раздумывать не стали бы над этим, просто отмахнулись бы». И Зех решил показать работу своему наставнику, Й. Хансу Йенсену, нобелевскому лауреату по физике, который несколько лет назад был научным руководителем докторской диссертации Зеха в Гейдельберге. Однако квантовой теорией измерений Йенсен никогда не занимался, поэтому он послал статью Зеха своему другу, который в этой тематике разбирался лучше: Леону Розенфельду, когда-то бывшему правой рукой Бора, неистовому защитнику копенгагенской интерпретации. Розенфельд, когда-то оскорбительно отзывавшийся о Боме и презрительно – об Эверетте, оказался ничуть не добрее и к Зеху. «У меня есть правило на всю жизнь: никогда не наступать никому на ногу, можно ведь и палец прищемить, – писал он Йенсену, – но присланный мне препринт, написанный каким-то “Пальцем” из твоего института [“Зех” по-немецки значит “палец ноги”], заставляет меня это правило нарушить. У меня есть все основания полагать, что это нагромождение дичайшей бессмыслицы (a concentrate of wildest nonsense) распространяется по свету не с твоего благословения. Думаю, я окажу тебе услугу, если обращу твое внимание на эту досадную неприятность». Зех знал, что Йенсен написал Розенфельду, но не знал, что именно Розенфельд ему ответил. «Я знал, что Йенсен получил ответ на свое письмо, но мне он его не показал, – рассказывал Зех. – Зато некоторым коллегам он [письмо Розенфельда] показывал, и я замечал, что они над этим письмом хихикали. Мне это казалось очень странным – я понимал, что отзыв, скорее всего, был весьма отрицательным, но оказалось, что я и не представлял, до какой степени». Спустя некоторое время Йенсен сказал Зеху, что дальнейшая работа в этом направлении может погубить его, Зеха, академическую карьеру. После этого разговора, по словам Зеха, «наши отношения испортились».

Зех был вежливым молодым человеком, но и упрямым. После уничтожающего письма Розенфельда Йенсену он решил все равно послать свою статью в несколько научно-исследовательских журналов. Получилось не слишком гладко. Один журнал вернул работу с коротким резюме, в котором говорилось, что «статья полностью бессмысленна. Очевидно, что автор не вполне понимает суть проблемы и не знаком с предшествующими работами в этой области». Другая рецензия утверждала, что «квантовая теория неприменима к макроскопическим объектам». Некоторые журналы просто вежливо отказывались публиковать статью, не указывая причин. Тогда доведенный до отчаяния Зех послал свою работу одному из нескольких выдающихся физиков, интересовавшихся проблемой квантового измерения: Юджину Вигнеру.

Вигнер все еще работал в Принстоне, где тридцать лет назад, лежа в университетской лечебнице, он впервые услышал о ядерном распаде. За последующие десятилетия звезда Вигнера взошла очень высоко: он стал одним из крупнейших в мире специалистов по математической физике, а в 1963 году получил Нобелевскую премию за вклад в математическое обоснование квантовой физики. Однако все это время Вигнер был сторонником видения квантовой физики, авторство которого он приписывал своему другу и соотечественнику фон Нейману (умершему в 1957 году). Он считал коллапс волновой функции реальным явлением, а тот факт, что это явление не описывается в рамках квантовой теории, указывал, по его мнению, на неполноту этой теории. Обсуждая именно эту ситуацию в одной из своих статей 1963 года, Вигнер одним из первых и употребил выражение «проблема измерения».

Вигнер был убежден, что решение проблемы измерения следует искать в особенностях человеческого сознания, – и эту точку зрения он тоже приписывал фон Нейману. Больше того, Вигнер не видел в этой позиции никаких противоречий – он называл эту точку зрения «ортодоксальной». Постоянные напоминания о том, что его позиция строго ортодоксальна, а также уважение, которым было окружено его имя, принесли свои плоды. Вигнер сумел не допустить того, чтобы его работа была с порога отвергнута широким физическим сообществом, хотя ему и не удалось кого-нибудь убедить, что сознание имеет какое-то отношение к коллапсу волновой функции. Но Вигнер не был догматиком. Ему нравилось носиться с разными идеями насчет того, как работает квантовая физика и как ее следует интерпретировать. И он потратил больше времени на освещение реально существующих трудностей вокруг проблемы квантовых измерений, чем на продвижение собственного решения этой проблемы. В конце 1950-х и в 1960-х Вигнер опубликовал несколько статей, подробно анализирующих природу проблемы квантового измерения, и указал в них на недостатки в ряде предложенных решений, авторы которых объявляли, что решили проблему, не выходя за рамки копенгагенской интерпретации и не внося никаких дополнений в математический формализм теории. Это не добавило ему симпатий среди копенгагенцев, особенно с учетом того, что несколькими десятилетиями раньше он позволял себе уничижительные замечания по поводу дополнительности. В 1963 году с Вигнером разделил Нобелевскую премию по физике наставник Зеха Йенсен. На торжественном банкете в Стокгольме они сидели рядом. Разговор зашел об институте Бора, и Йенсен с удивлением услышал от Вигнера: «Меня никогда не приглашали в Копенгаген».

Розенфельд, что неудивительно, не мог стерпеть Вигнеровской ереси. В серии статей, написанных в середине 1960-х, Розенфельд и Вигнер «обменялись любезностями». Розенфельд заявлял, что никакой проблемы измерения не существует и что недавняя работа тройки итальянских физиков в деталях подтвердила изначальную, по словам Розенфельда, позицию Бора: «измерение» возникает всякий раз, когда любая квантовая система контактирует с крупным классическим объектом. Доказательство Розенфельда и итальянцев целиком основывалось на данных неквантовой статистической физики; Вигнер и другие (в том числе Яух, старый «спарринг-партнер» Белла) замечали в ответ, что это просто-напросто неверно – эта математика здесь не работает. Для Вигнера опровергнуть Розенфельда значило не просто бороться с плохой физикой или защитить свою репутацию. Его заботила еще и репутация собственных учеников. Некоторые из них тоже опубликовали работу по проблеме измерения, на которую Розенфельд и «итальянцы» нападали. «Это просто неприлично – сказать о серии работ, что она не вносит существенного вклада в разработку темы, – жаловался Вигнер на итальянцев в письме к Яуху. – Нечего и говорить, что я гораздо меньше беспокоюсь о себе, чем о людях намного младше меня, которым такие высказывания могут испортить будущее». Но, несмотря на перепалку в физических журналах, у широкой физической общественности не создавалось ощущения, что с копенгагенской интерпретацией что-то не так. Поскольку Вигнер упорно называл свой взгляд «ортодоксальным», всем казалось, что все это споры между ортодоксами. Видимо, существуют разные версии копенгагенской интерпретации, «Копенгагенский» и «Принстонский» лагеря, которые расходятся в определенных деталях квантовой теории измерений, вот и все. Конечно, в конце 1950-х в Принстоне сделано много далеких от ортодоксальности работ по основаниям квантовой физики – главными среди них были работы Бома и Эверетта, – но Вигнер с ними никак не ассоциировался. К тому же консервативные республиканские взгляды Вигнера были диаметрально противоположны политическим позициям Бома – Вигнер даже получил письмо от президента США Никсона с благодарностью за поддержку вьетнамской войны. Так что в Принстоне Бом и Вигнер почти не встречались. С Эвереттом Вигнеру случалось обсуждать вопросы квантовой физики, но договориться им было нелегко. Да к идеям Эверетта и вообще мало кто прислушивался. Для остального мира физиков Вигнер выглядел вполне ортодоксальным квантовым физиком, даром что поддерживал работы учеников и коллег, сомневавшихся в копенгагенской догме.

«Единственным, кто положительно отозвался [о моей статье], был Юджин Вигнер. Я послал ему оттиск, – рассказывал Зех. – Я уже знал, что к копенгагенской интерпретации он настроен критически <…> Он ободрил меня и посоветовал статью опубликовать». Вигнер предложил Зеху отправить работу в новый журнал «Основания физики» (Foundations of Physics), где он был членом редколлегии. Зех перевел текст на английский и добавил ссылку на работу Эверетта (на которую он наткнулся, пока разбирался в деталях общей теории относительности). Статья Зеха появилась в первом же выпуске «Оснований физики» в 1970 году. Теперь он мог надеяться, что его идеи выслушают с бо́льшим вниманием, чем то, которое им смогли уделить Розенфельд и Йенсен. И долго ждать ему не пришлось.

* * *

Одним из «людей, намного младше него», о защите репутации которых заботился Вигнер, был Абнер Шимони. Свою докторскую степень по физике Шимони получил, работая с Вигнером в Принстоне, однако еще до этого он защитил докторскую диссертацию по философии. Он учился у самого Рудольфа Карнапа в Чикаго, а потом написал диссертацию по философии вероятности в Йельском университете. В ходе этой работы он прочел книгу Макса Борна «Натуральная философия причины и случая», возродившую его давний интерес к физике. «Я перепечатывал свою диссертацию [по философии] (я печатал техническую часть, а моя жена Аннемари – основной текст). После того как я прочел книгу Борна, я сказал ей: “Вот закончу диссертацию, получу степень и пойду опять учиться – надо будет защитить докторскую и по физике”, – вспоминал Шимони. – Любая нормальная жена на это сказала бы: “Знаешь, тебе пора бы и работу поискать”. Но моя жена этого не сказала. Вместо этого я услышал от нее вот что: “Если ты этого хочешь, значит тебе так и надо сделать”. Замечательно, подумал я и ответил ей словами Черчилля: “Это был твой звездный час” <…> Это был акт невероятного снисхождения и понимания!»

Но когда в 1955 году Шимони поступил в докторантуру физического факультета в Принстоне, он быстро понял, что его перспективы в квантовой физике немного отличаются от перспектив большинства аспирантов. «Я хотел писать диссертацию у Уайтмена, – рассказывал Шимони. – Первое задание, которое он мне дал, было таким: прочесть статью Эйнштейна – Подольского – Розена и найти ошибку в аргументации… Это была моя первая встреча с работой ЭПР. Ошибок в аргументации я найти не смог. Аргументация показалась мне очень хорошей. Ничего неправильного в статье я так и не увидел».

Шимони быстро обнаружил, что ошеломлен сложностью математического аппарата, применявшегося Уайтменом. Поэтому он решил переключиться на другую область физики. «Я обратился к Вигнеру с просьбой поставить мне задачу из области статистической механики, – вспоминал Шимони. – У работы под руководством Вигнера был один большой плюс: я мог попутно разобраться в его идеях об основаниях квантовой механики, в особенности по проблеме измерения <…> Он занял позицию, противоположную ортодоксальному взгляду того времени и состоявшую в том, что проблема измерения в рамках копенгагенской интерпретации не решена». Несмотря на то что диссертация Шимони не имела отношения к интерпретации квантовой физики, Шимони сделался неформальным консультантом Вигнера по философии; его советами Вигнер пользовался при написании статей по проблеме измерения. Оба они разделяли отчасти похожие взгляды на этот предмет. «Я уже был склонен сомневаться в правильности копенгагенского решения, – писал Шимони, – так как оно было сродни некоторым позитивистским эпистемологическим аргументам Маха, Расселла, Карнапа, Айера и других, аргументам, которые я уже изучил и отверг <…> Я давно уже был сторонником реализма».

Но Шимони расходился с Вигнером в решении проблемы измерения. Вскоре после того, как в 1962 году он защитил свою диссертацию по физике, Шимони написал посвященную этой проблеме статью, в которой подтверждал, что проблема измерения является реальной, и отвергал идею, что решить ее можно привлечением сознания. «Не существует никакого эмпирического доказательства, что человеческое мышление наделено властью <…> сокращать суперпозиции, – писал Шимони, – и, более того, не существует очевидного объяснения согласия, достигаемого разными наблюдателями, независимо наблюдающими физические системы». (Шимони никогда не принадлежал к числу тех, кто не решался противоречить своим учителям или воздерживался от высказывания непопулярных мнений: еще когда он в 1940-х учился в средней школе в Мемфисе, он доставлял педагогам много хлопот, беззаветно защищая на уроках эволюционную теорию). Но Вигнер, как и следовало ожидать, вовсе не возражал против проявляемого Шимони нонконформизма – наоборот, именно он убедил Шимони написать статью на эту тему. Шимони, в свою очередь, нуждался в ободрении перед лицом всеобщего и глубокого безразличия к этой тематике, которым в то время отличались физики: «Одобрение Вигнера и признание им значимости исследования оснований квантовой механики, конечно же, были для меня важной моральной поддержкой».

Продолжая работать под руководством Вигнера над докторской диссертацией по физике, Шимони получил место на факультете философии MIT. Здесь он начал вести семинар по основаниям квантовой физики для студентов, получающих степень бакалавра. Он также завязал знакомства на физических и философских факультетах нескольких других университетов в Бостоне и его окрестностях. Поэтому он не очень удивился, когда в середине 1964/65 учебного года получил по почте препринт статьи, написанной Джоном Беллом, физиком из ЦЕРНа, стажирующимся в университете Брандейса. «Еще одна экстравагантная статья неизвестно от кого, подумал я. Имени Белла я никогда раньше не слышал, – вспоминал Шимони. – Статья была скверно напечатана расплывающейся синей краской на старой ротаторной бумаге. Я наткнулся на несколько арифметических ошибок и сказал себе: “Эй, да это что такое вообще?” Но потом я перечитал ее еще раз, и чем дальше я читал, тем более блестящей она мне казалась. В конце концов я понял – это не еще одна экстравагантная статья. Это нечто грандиозное».

Шимони вспоминает, что он «почти сразу же» задумался о том, как можно проверить теорему Белла в лаборатории. «Как только до меня дошло, что он сделал, я подумал: “Ну и ну, это и правда очень интересно <…> А были ли в этих ситуациях тщательно исследованы предсказания квантовой механики?” Потом мне пришло в голову, что я знаю еще одну публикацию, имеющую отношение к этим вопросам». Шимони спросил своего друга Ааронова, нельзя ли для тестирования теоремы Белла модифицировать старый эксперимент Ву, на что Ааронов ответил, что этим экспериментом такое тестирование уже было выполнено. Но это было ошибкой. «Ааронов очень быстро соображает и очень быстро говорит; я перед ним просто трепетал, – вспоминал Шимони. – И я подумал: “Он прав”. А потом: “Возможно, он прав. А возможно, и нет”. И чем больше я об этом думал, тем менее был уверен в том, что Ааронов прав».

Несколько последующих лет Шимони трудился над пониманием этого вопроса, подбираясь к нему то с одной, то с другой стороны, но не мог продвинуться ни на шаг. Так продолжалось до 1968 года, когда он переехал в Бостон – в здешнем университете он нашел работу своей мечты, совмещая преподавание на физическом и философском факультетах. Здесь он вскоре предложил поискать способ проверки теоремы Белла своему студенту-физику Майклу Хорну. «Чем больше Майкл читал, что было написано по этому поводу, тем менее оптимистически смотрел он на возможность протестировать неравенство Белла при помощи эксперимента Ву», – вспоминал Шимони. Вместе Шимони и Хорн перерыли всю университетскую библиотеку и наткнулись в конце концов на описание опыта Кохера – Комминса. Шимони сразу же понял, что они нашли именно то, что им нужно. «К марту 1969 года основные положения нашей совместной с Хорном работы были готовы, – писал Шимони. – Я сказал Майку, что <…> такими оторванными от жизни вопросами больше никто не занимается и мы запросто можем не торопясь подготовить к печати хорошую статью. Я ошибался». Просматривая программу предстоящего съезда Американского физического общества, намеченного на апрель, Шимони увидел абстракт под заглавием «Эксперимент, предлагаемый для проверки теорий с локальными скрытыми переменными». В нем описывался в точности тот же эксперимент, который они с Хорном собирались поставить. Автором работы был еще один физик, имени которого Шимони никогда не слышал: некто Джон Клаузер.

«Как только мой абстракт был напечатан, мне позвонил Абнер Шимони», – рассказывал Клаузер. Дело в том, что, когда Шимони увидел абстракт Клаузера, он перепугался, что его обошли, и тут же побежал к Вигнеру. Вигнер предложил всем объединить усилия, и Шимони пригласил Клаузера на встречу с ним, Хорном и Ричардом Холтом, студентом магистратуры в Гарварде, которого Шимони тоже привлек к участию в этой работе. Клаузер согласился. В результате над статьей стали работать все четверо. «Я был очень доволен тем, что Клаузер согласился, – писал Шимони Вигнеру после этой встречи. – Это цивилизованный способ уладить вопрос независимости наших исследований». Закончив писать свою докторскую диссертацию в Колумбийском университете, Клаузер провел несколько недель в Бостоне, работая с Шимони и остальными над отделкой чернового варианта статьи. Но дольше он оставаться не мог – его ждало место постдока в Беркли. Заядлый моряк, Клаузер давно уже составил план приплыть к месту новой работы в Калифорнии на своей яхте (на которой во время аспирантуры в Колумбийском университете он и жил, поставив ее к причалу на Ист-Ривер). «Сначала мы только собирались пройти морем до Галвестона, там погрузить яхту на трейлер и везти в Лос-Анджелес, а уж оттуда идти морем вдоль берега в Беркли. Но вышло так, что нас застиг ураган “Камилла”, так что пришлось застрять в Форт-Лодердейле, – рассказывал Клаузер. – Абнеру [Шимони] мой маршрут был известен. И <…> он рассылал очередные редакции текста по всем гаваням каждого следующего города, в который мы направлялись. Какие-то из них я получал, а какие-то, думаю, и сейчас там меня дожидаются. А я во время этого плавания тоже писал, как одержимый, писал и правил написанное, а потом отправлял ему. Мы то и дело звонили друг другу и обсуждали различные версии текста, а потом обменивались набросками». К моменту прибытия Клаузера в Беркли статья была готова, и Шимони сдал ее в печать.

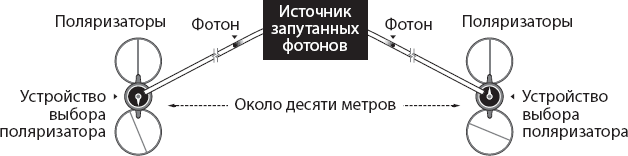

В работе Клаузера – Хорна – Шимони – Холта (CHSH) математический аппарат Белла был переформулирован – он приобрел вид, более удобный для тестирования в лаборатории. Кроме того, в статье был предложен и подробно описан эксперимент, который должен был установить, нарушается ли в действительности неравенство Белла. По духу своему эта экспериментальная установка напоминала рулетку в казино Ронни «Медведя» из главы 7. Но вместо пар рулеточных шариков в опыте CHSH использовались пары фотонов с запутанной поляризацией. В ходе эксперимента предполагалось посылать каждый фотон через поляризатор, ориентированный в одном из двух различных направлений (рис. 9.1 и 9.2), и повторять это с большим числом пар запутанных фотонов. Точно так же, как каждый шарик рулетки в казино останавливался на красном или черном поле, каждый фотон либо проходил через поляризатор, либо был им блокирован. Сравнивая поведение множества пар фотонов, можно было проверить теорему Белла. Если выходило, что у каждой пары запутанных фотонов имелся заранее подготовленный план, как вести себя на каждом из двух поляризаторов, то такой результат удовлетворял бы неравенству Белла. Но квантовая физика предсказывала, что фотоны не будут подчиняться неравенству Белла, так же как шарики рулетки в казино Ронни.

Каким бы ни оказался исход опыта, Клаузер, Шимони и их соавторы понимали, что этот эксперимент будет иметь огромную важность: либо он покажет, что квантовая теория неверна, подорвав тем самым фундамент современной физики и практически гарантируя авторам немедленную Нобелевскую премию, либо квантовые предсказания окажутся верными и неравенство Белла будет нарушено, что будет означать нелокальность природы (или указывать на что-то еще более странное). Клаузер по-прежнему оптимистически считал, что эксперимент не выявит нарушения неравенства Белла, – он оценивал вероятность того, что квантовая физика окажется ошибочной, в 50 процентов. А вот Шимони, как и сам Белл, подозревал, что экспериментальный результат будет полностью соответствовать предсказаниям квантовой механики. Эту позицию разделяли почти все остальные. «Ааронов поспорил [с Клаузером] на $100 против $1, что исход опыта будет благоприятен для квантовой механики, – писал Шимони Вигнеру. – Я гораздо консервативнее Клаузера в оценке исхода опыта. Однако, учитывая трудность проблемы измерения в квантовой механике и тот факт, что теории скрытых переменных все же дают решение, я не стал бы полностью сбрасывать со счетов возможность того, что опыт будет свидетельствовать в пользу [локальных] скрытых переменных».

Рис. 9.1. Лабораторная проверка теоремы Белла

Провести эксперимент выпало Клаузеру. В качестве постдока в Беркли он занимался радиоастрономией под руководством Чарлза Таунса, астрофизика, получившего за несколько лет до этого Нобелевскую премию за изобретение лазера. Когда Клаузер приехал в Беркли, он рассказал Таунсу о своих надеждах приспособить опыт Кохера – Комминса, выполненный когда-то именно в Беркли, для проверки теоремы Белла. «Я говорю: “Эй, глядите-ка, вот я какой крутой эксперимент хочу поставить”, – вспоминал Клаузер, – а [Таунс] такой: “А почему бы вам не сделать об этом доклад на моем семинаре и не рассказать, как это все получится? А мы тем временем припряжем и самого Джина Комминса”». Клаузер сделал доклад, рассказав и о неравенстве Белла, и о том, как можно было бы модифицировать эксперимент Кохера – Комминса, чтобы это неравенство проверить, – он надеялся, что Таунс заинтересуется и уговорит Комминса одолжить ему, Клаузеру, свою экспериментальную установку. Но Комминс остался полностью безучастным – доклад Клаузера не произвел на него никакого впечатления. Они с Кохером изначально планировали свой эксперимент всего лишь для демонстрации студентам – отнюдь не в качестве настоящего теста ЭПР. Опыт оказался гораздо труднее, а подготовка к нему – намного дольше, чем Комминс первоначально предполагал. Поэтому он меньше всего хотел снова выбрасывать время и деньги на проект, который считал бесполезным. «Комминс считал, что все это полная лажа», – рассказывал Клаузер. К счастью, Таунс с этим не согласился. «Таунс решил: “Э, а это, пожалуй, интересный эксперимент”. Если бы не это, я бы просто погиб <…> В конце [моего доклада] Таунс приобнял за плечи Джина Комминса, и говорит: “Ну, Джин, а ты что об этом думаешь? Мне кажется, это очень интересный эксперимент”». Как Коммингс ни упирался, Таунс все же сумел его уговорить одолжить Клаузеру свое оборудование, разделить с Клаузером затраты на его проведение, да еще и дать ему в помощь студента из своей группы, Стюарта Фридмана.

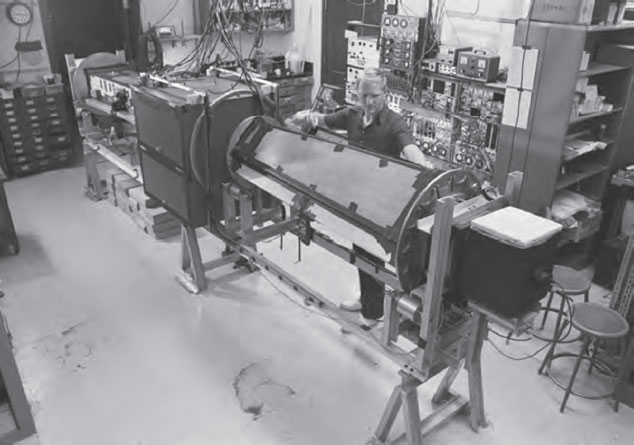

Рис. 9.2. Джон Клаузер и один из его экспериментов по проверке неравенства Белла в Беркли, 1975

На протяжении последующих двух лет Клаузер и Фридман занимались выклянчиванием где попало остального оборудования, требующегося для эксперимента. «Я все свалки вокруг облазил», – хвастался позже Клаузер. Например, для управления движениями поляризаторов он приспособил старые телефонные реле. Когда все оборудование наконец было собрано и испытано, Клаузер и Фридман прилежно занялись сбором данных: в общей сложности опыты продолжались две сотни часов. И в конце концов в 1972 году Клаузер и Фридман опубликовали свои результаты. Квантовая механика была спасена. Неравенство Белла нарушалось. В природе действительно происходило нечто очень странное.

* * *

Незадолго до того, как в 1970 году была опубликована статья Дитера Зеха о декогеренции, он получил приглашение выступить на летней школе по основаниям квантовой физики, которую финансировало Итальянское физическое общество. Как ни странно, организация этой школы была связана с политической и культурной нестабильностью, в которую погрузился мир в 1968 году. «Левые» итальянские физики, обычно молодые, давно уже агитировали за переоценку связей между физикой и внешним миром, меры ответственности физики перед обществом и философских оснований физической науки. Но более консервативные итальянские физики старшего поколения не были заинтересованы в нарушении сложившегося порядка вещей. Видя, что физическое сообщество находится на грани полного раскола, правление Итальянского физического общества приняло предложение провести в Варенне летнюю школу по основаниям квантовой физики. Возглавить оргкомитет пригласили французского физика Бернара д’Эспанья, когда-то учившегося у де Бройля и работавшего с Беллом в ЦЕРНе. Вигнер, в свою очередь, предложил д’Эспанья пригласить Зеха.

Летнюю школу 1970 года в Варенне потом прозвали «Вудстоком квантовых диссидентов», и было за что. Кроме Зеха, с докладами выступили Дэвид Бом, Луи де Бройль, Юджин Вигнер, Абнер Шимони, Иозеф Яух, Брюс Девитт и, наконец, сам Джон Белл. «Когда я приехал в Варенну, то увидел, что все участники школы (включая Джона Белла) погружены в жаркие споры о первых экспериментальных результатах проверки неравенства Белла, – вспоминал потом Зех. – Я об этих результатах еще ничего не слышал». Тем не менее Зех с облегчением и радостью убедился, что Белл и все остальные высоко оценили его работу, хотя некоторые и не были согласны с его выводами. Во вступительной речи на открытии конференции Вигнер изложил шесть возможных решений проблемы измерения, среди которых было и предложенное Зехом сочетание декогеренции и многомирового подхода.

Но стоило Зеху вернуться к себе в Гейдельберг, он, как всегда, столкнулся с почти брезгливым отношением коллег к его взглядам на основания квантовой механики. Его карьерный рост полностью прекратился. «Я, конечно, проявил большую наивность, – вспоминал Зех. – Мне казалось, если у тебя появилась хорошая идея и ты ее опубликовал, все должны прочесть твою работу и принять ее. Но все оказалось вовсе не так». Зех не сдавался и пытался сохранить оптимизм. «Я сосредоточился на этих вопросах, так как решил, что моя карьера все равно уже погублена, – рассказывал он. – Я все равно уже никогда не смогу мечтать о профессорской кафедре. Поэтому я сказал себе: “Что ж, зато теперь я могу делать все, что хочу”». За свое место в Гейдельбергском университете Зех мог не беспокоиться – у него была постоянная штатная должность, хотя ему и не давали двигаться по карьерной лестнице. «За себя я был спокоен, – вспоминал он. – Но у моих студентов не было никаких шансов. Вот этого я не ожидал». Когда студенты Зеха начинали искать академические позиции, им повсюду отказывали – они ведь не занимались «настоящей» физикой. «Этого, – говорил Зех, – я никогда не прощу». Полоса, прозванная им «темными веками декогеренции», продлилась более десятилетия.

* * *

Перестали продвигать по службе и Джона Клаузера, несмотря на выполненный им революционный эксперимент. В отличие от Зеха, у Клаузера постоянной позиции не было, и, когда его постдокторская стажировка в Беркли закончилась, ему пришлось искать работу. «Я был такой типа молодой, наивный и на всякие мелочи не обращал внимания, – вспоминал Клаузер. – Мне казалось, главное – это заниматься тем, что в физике интересно. Мне еще предстояло узнать, что такое травля и отторжение со стороны коллег, предстояло научиться это игнорировать. А пока я просто получал удовольствие от того, чем занимался». Научный руководитель докторской диссертации Клаузера Пэт Таддеус снабдил своего подопечного рекомендательным письмом, в котором, однако, предупреждал его возможного работодателя, что выполненный Клаузером «опыт Белла» относится к области лженауки. К счастью, Клаузер догадывался, что это письмо может ему скорее повредить, чем помочь, и не воспользовался им. Зато поддержали Клаузера Шимони, д’Эспанья и другие, давшие ему блестящие рекомендации. Таддеус, впрочем, был не единственным, кто не считал работу Клаузера истинно научной. «Когда я на прошлой неделе виделся с д’Эспанья, он показывал мне письмо от декана факультета из Сан-Хосе, в котором тот спрашивал, действительно ли то, чем ты занимаешься, можно назвать настоящей физикой, – писал Клаузеру Шимони. – Нечего и говорить, что д’Эспанья ответит ему на этот вопрос в твою пользу, причем в сильных выражениях». Но эти усилия пропадали втуне: Клаузеру так и не удавалось найти постоянную академическую работу.

С другой стороны, в Беркли Клаузер, по крайней мере, не так страдал от изоляции, с которой Зех столкнулся в Гейдельберге. Приехав сюда, он присоединился к группе эксцентричных студентов и молодых преподавателей физики, разделявших его интерес к основаниям квантовой механики. Вдохновляемая контркультурой этого места и времени – район Хэйт Эшбери, центр движения хиппи, был совсем рядом, на другом краю Сан-Францисско, – эта молодежь надеялась, что их изыскания приведут к новому пути в физике, пути, который органично совместится с их интересом к восточной философии, экстрасенсорике и «расширению сознания» при помощи психоделических галлюциногенов. Они называли себя «Группой фундаментальной фисики» (Fundamental Fysiks Group), и их дискуссии вертелись вокруг того, как поступить с копенгагенской интерпретацией: скорректировать ее, атаковать или вообще «вырубить».

Эта группа, конечно, оказывала Клаузеру всяческую моральную поддержку, но в поиске работы помочь ему она была бессильна, ведь большинство ее членов тоже не могло найти себе постоянных рабочих мест. И дело не только в предубеждениях, связанных с исследованиями в области оснований квантовой механики: парадоксальным образом именно недостаток (если не полное отсутствие) рабочих мест отчасти и поддерживал интерес молодых физиков к этой теме. Проливавшийся после войны на физику «золотой дождь», который породил девиз «заткнись и вычисляй», внезапно и бесповоротно прекратился. Когда холодная война утихла и на смену ей пришла «разрядка», кардинальные сокращения оборонных расходов в конце 1960-х привели к тому, что правительство США резко снизило и финансирование физических исследований. А прошедшие по всей стране протесты против секретных исследований в университетских кампусах ослабили связь между академическими институтами и военно-промышленным комплексом. Результатом всего этого и стало стремительное сокращение рабочих мест для физиков. Сразу после Второй мировой войны физика развивалась быстрее любой другой области науки – теперь ее развитие быстрее всех сокращалось. С конца войны до середины 1960-х в физике существовал устойчивый кадровый голод – поток новоиспеченных докторов наук все равно оставался недостаточно мощным, чтобы заполнить все рабочие места в этой области. Но к 1971 году служба трудоустройства Американского института физики зафиксировала 1053 кандидата на в общей сложности 53 рабочие ставки. Поэтому ничего удивительного в том, что практическая привлекательность и обилие выгодной работы в других областях физики больше не мешали «фундаментальным физикам» ломать голову над основаниями квантовой физики, – как и в том, что Джон Клаузер не мог найти работу, когда с этим были трудности даже у вполне респектабельных физиков.

Но Клаузера расстраивали не только безуспешные поиски работы. Полученные им экспериментальные результаты тоже оказались под вопросом. Второй эксперимент по проверке неравенства Белла, выполненный в Гарварде Холтом и Фрэнсисом Пипкином, прямо противоречил результату опыта Клаузера – он показал, что неравенство Белла соблюдается. Это означало, что природа следует принципу близкодействия и квантовая физика неверна. Чтобы выйти из этого тупика, требовался новый эксперимент. Клаузер провел в Беркли модифицированную версию опыта Холта и Пипкина, тоже надеясь доказать, что квантовая механика неверна. Тем временем Эд Фрай и Рэндолл Томпсон из Техасского университета A&M также поставили похожий эксперимент, применив в нем сверхсовременные настраиваемые по частоте лазеры, – это позволило резко сократить время сбора данных. В 1976 году и Клаузер, и техасская группа объявили о полученных ими результатах: квантовая механика снова была спасена, исходный результат Клаузера и Фридмана устоял. Квантовая нелокальность оказалась реальной.

И все же продолжавшиеся исследования Клаузера в области оснований квантовой физики по-прежнему мешали ему найти постоянную работу. Его достижения могли оценить лишь немногие физики. Одним из этих немногих, что неудивительно, был Джон Белл. Весной 1975 года Белл и д’Эспанья занялись организацией конференции по экспериментальной проверке оснований квантовой физики – она должна была состояться весной следующего года в Эриче, маленьком приморском городке на Сицилии. Одним из главных приглашенных докладчиков должен был стать Клаузер. Белл отправил ему приглашение, но Клаузер, все еще озабоченный поисками работы, сразу не ответил – откуда он знал, куда занесет его судьба через год? Выждав месяц, Белл, обеспокоенный молчанием Клаузера, послал ему срочный телекс. «Без вас встреча будет Гамлетом без принца, – написал он. – Можно поставить ваше имя на постер?» Клаузер с радостью ответил согласием. В апреле 1976-го он отправился в Эриче, чтобы погреться наконец в лучах профессионального признания, которого он до тех пор не знал.

* * *

Зех, Клаузер и «Группа фундаментальной фисики» были не единственными, кто профессионально осознавал последствия проводимых исследований основ квантовых принципов. В процессе получения образования почти все физики того времени научились избегать вопросов, связанных с этой темой. Нельзя сказать, что их приучали к этому открыто, – никаких согласованных, преднамеренных усилий для того, чтобы отвратить молодых физиков от изучения оснований квантовой механики, не предпринималось. То, что такие исследования оказались вне главного русла профессиональной физики, стало скорее побочным эффектом действия ряда факторов. Исторически это были те самые факторы, которые мы уже перечисляли в этой книге, – прежде всего недостаток интереса к фундаментальным физическим проблемам как естественное следствие послевоенной модели финансирования науки. Эта модель поощряла только исследования с ясными и конкретными практическими результатами в определенных областях физики. Другим фактором было доминирование американской физики, которая всегда имела более прагматический уклон по сравнению с физикой европейской. Сыграла свою роль и философия: позитивизм обеспечил множество удобных способов рассеять сомнения в правильности копенгагенской интерпретации. А смутные ассоциации теории скрытых переменных с коммунизмом (в особенности после всего, что произошло с Бомом), ошеломляющие суммы расходов на физические исследования военной тематики и еще свежие воспоминания об эпохе маккартизма смешались в ядовитый коктейль: любой, кто осмеливался заигрывать с теориями скрытых переменных, мог возбудить подозрения в благонадежности своих политических убеждений, а эти подозрения могли угрожать прекращением финансирования из источников, которые поддерживали на плаву почти все физические факультеты в Соединенных Штатах.

Молодых физиков отталкивало от исследования оснований квантовой теории еще и то, что эта теория была так успешна. Она открывала столько широких и плодотворных путей для исследований – зачем же связываться с такими трудноразрешимыми и абстрактными вещами, как основания квантовой механики? Ведь даже сам Эйнштейн не смог в них разобраться! «В рамках преподавания общепринятых “основ физики”, входящих во все стандартные учебные планы бакалавриата и магистратуры, студентам просто сообщали, что Бор был прав, а Эйнштейн ошибался. Тут и сказке конец. Никаких обсуждений не предполагалось, – вспоминал Клаузер. – Любого студента, который подвергал сомнению основания теории или, боже сохрани, задумывался о том, чтобы заняться изучением связанных с этим проблем “на законных основаниях”, строго предупреждали, что это может поставить крест на его научной карьере». В свете блестящих успехов экспериментальной квантовой физики и мощи ее теоретического аппарата, объясняющего огромное разнообразие явлений, высказывать сомнения в прочности ее оснований было еще труднее. Как отмечал Дж. Дж. К. Смарт (см. конец главы 8), неразумно было рассчитывать, что чисто философские аргументы против копенгагенской интерпретации могут заставить огромное большинство физиков заняться переоценкой философских оснований столь успешной теории. К тому же нужны были и аргументы в пользу альтернативной интерпретации. Но большинство физиков все еще были убеждены, что альтернатива копенгагенской версии невозможна – подробно обоснованное ниспровержение доказательства фон Неймана, выполненное Беллом, оставалось мало кому известным. Существовало и такое представление: изучение оснований квантовой механики – это не «настоящая» физика, ведь оно полностью исключает экспериментальную работу. Белл уже доказал, что и это не так, но осознание его достижений шло медленно. А пока суд да дело, карьеры, особенно у молодых физиков, страдали. Да, Зех и Клаузер продолжали работу в области основ квантовых принципов, невзирая на постоянное неодобрение и препятствия, – но они занимались этим, уже защитив диссертации в других областях. А многие другие физики, интересовавшиеся этими вопросами в начале деятельности, так и не решились посвятить себя их разработке. Тем же, кто к предостережениям не прислушался, пришлось за это дорого заплатить.

В конце 1970-х Дэвид Альберт был соискателем докторской степени по физике в университете Рокфеллера в Нью-Йорке. Он всегда интересовался философией. Как-то раз, еще студентом магистратуры, он до четырех утра читал книгу философа Дэвида Юма, как вдруг перед ним в полной мере открылся истинный масштаб проблемы квантового измерения. Потом он вспоминал, что, читая Юма, «каким-то образом ясно увидел: то, что происходит с волновой функцией в процессе измерения, должно быть прямым механическим следствием уравнения Шрёдингера, но никак не чем-то, требующим отдельного постулата. Что этот подход ни к чему не приведет, стало мне вдруг совершенно ясно – и это был момент, когда я постиг суть проблемы измерения <…> Эта ночь изменила мою жизнь – я сказал себе: “Окей, вот чем я хочу заниматься – я хочу решить проблему измерения”».

В университете Рокфеллера никто из физиков основаниями квантовой физики не занимался, так что Альберт не очень понимал, как ему быть. «У Рокфеллера поговорить было не с кем. Друг сказал мне: “Может, напишешь Ааронову?” Кроме него, никто другой из физиков нам в то время в голову не приходил, а уж кто мог интересоваться такими вещами среди философов, было вообще непонятно». И Альберт послал письмо Ааронову, который тогда находился в Израиле. Они не были знакомы, но Ааронов охотно ответил. «Он был очень добр ко мне», – рассказывал Альберт. Между ними завязалось научное-исследовательское сотрудничество на расстоянии – они занялись исследованием локальности и проблемы измерения. «Прежде чем мы встретились, мы, переписываясь посредством обычной почты, сумели опубликовать пару совместных статей в Physical Review».

Но когда Альберт осмелился предположить, что его работа с Аароновым вполне могла бы лечь в основу его докторской диссертации, физический факультет университета Рокфеллера заартачился. «Я сказал им, что уже некоторое время работаю совместно с Аароновым над вопросами, связанными с проблемой измерения, и что я хотел бы писать диссертацию на эту тему, – вспоминал Альберт. – Через несколько дней после этого меня попросили зайти в деканат университета Рокфеллера к заведующему аспирантурой. Тот объявил мне, что на физическом факультете Рокфеллеровского университета никто и ни при каких обстоятельствах не будет писать диссертацию на эту тему и что если я буду продолжать на этом настаивать, то меня просто выкинут». Альберту предложили другую тему диссертации. «Это была в высшей степени трудная вычислительная задача о повторном борелевском суммировании в теории поля φ4 <…> Мне было ясно, что эту тему я получил потому, что она, как кому-то показалось, соответствует моему характеру, – рассказывал Альберт. – Во всяком случае, в ней явно просматривался элемент наказания. Мне также объявили в ультимативной форме, что я могу заниматься только этой задачей, и никакой другой, в противном случае мне придется покинуть университет».

Обсудив ситуацию с Аароновым, Альберт решил остаться в Рокфеллеровском университете. «Ааронов сказал: “Может, не стоит упираться? Реши задачу, которую они перед тобой поставили. А как только ты защитишься, я устрою тебе место постдока в Тель-Авиве, и все будет тип-топ”, – вспоминал Альберт. – Я так и сделал. Но эта история очень ясно показала мне, каковы правила игры. Я понял, что на физическом факультете университета Рокфеллера больше никаких разговоров о проблеме измерения быть не должно».

В конечном счете Альберт воспользовался полученным им местом постдока у Ааронова как стартовой площадкой для начала карьеры в области философии физики. Но другим студентам-физикам, задумавшимся над этими вопросами, повезло гораздо меньше. А средства, применяемые для подавления интереса к основаниям квантовой физики, не ограничивались остановкой продвижения по службе и отказом в присвоении ученой степени. Когда Зех попытался опубликовать свою первую статью по декогеренции, он обнаружил, что физические журналы, в которые направлялись статьи по основаниям квантовой физики, в лучшем случае встречали их с неохотой, а в худшем – с открытой враждебностью. В Physical Review даже существовала открыто сформулированная редакционная политика, состоящая в том, чтобы отклонять статьи по основам квантовых принципов, если только они не были связаны с существующими экспериментальными данными или не делали новых предсказаний, которые допускали проверку в лаборатории. «Не следует забывать о том, что физика – экспериментальная наука, – писал в 1973 году главный редактор Physical Review Сэмюэл Гаудсмит, голландский физик, возглавлявший во время Второй мировой войны «Миссию Алсос». – Никакая физическая теория не имеет значения, пока не найдет подтверждения в экспериментальных данных». (Клаузер заметил, что эти ограничения не позволили бы теперь Physical Review принять к публикации ответ Бора на статью ЭПР, который сорока годами раньше журнал напечатал.) Существовала всего горсточка журналов, которые принимали статьи по основам квантовых принципов, – и среди них те самые «Основания физики» (Foundations of Physics), где в конце концов и увидела свет статья Зеха.

Чтобы помочь этому горю, квантовое «подполье» основало новый эрзац-журнал под названием «Эпистемологические записки» (Epistemological Letters). Этот откровенный «самиздат», перепечатываемый от руки, размножаемый на ротаторе и управляемый неформальной группой редакторов, в том числе Шимони, заявлял о себе как о постоянно действующем письменном симпозиуме по вопросам «скрытых переменных и квантовой неопределенности». «Эпистемологические записки» не являются научным журналом в обычном смысле, – прямо объявляла тыльная сторона обложки каждого выпуска. – Они (журнал называл сам себя в третьем лице множественного числа) хотят создать основу для открытой и неформальной дискуссии, в которой допускается конфронтация и которая позволяет идеям созреть, прежде чем их можно будет опубликовать в каком-нибудь обычном журнале». Страницы этого журнала были открыты для обсуждения «запретных» тем: проблемы измерения, истинного значения теоремы Белла и других. На протяжении одиннадцати лет его существования в нем появлялись статьи Белла, Шимони, Клаузера, Зеха, д’Эспанья и Карла Поппера. «Многообразие поступающих в редакцию работ и активность обсуждений показывали, что цели [журнала] были успешно достигнуты, – писал впоследствии Шимони. – Популярность “письменного симпозиума” быстро росла, и во всем мире увеличивалось число людей, просивших включить их в списки рассылки журнала».

Так впервые с 1935 года сложилось сплоченное сообщество физиков, занимавшихся основаниями квантовой теории. У них была общая программа теоретических и экспериментальных исследований, собственный журнал (уж какой был…) и даже проводимые от случая к случаю конференции. Но все же публично объявить о своей принадлежности к этому сообществу было небезопасно, особенно для молодых исследователей, по крайней мере до поры.

* * *

В 1974 году в Институте оптики близ Парижа появился молодой французский физик Ален Аспе. Он только что прибыл из Камеруна, где преподавал три года, и теперь подыскивал тему для докторской диссертации, одновременно читая лекции в институте. Один профессор рассказал ему, что прослышал об интересном семинаре, который вел американский физик Шимони. Здесь Аспе и познакомился со статьей Белла. «Когда я прочел работу Белла, я был в полном восхищении. Думаю, это была самая великолепная тема из всех, которые мне попадались в жизни, – вспоминал потом Аспе. – Это была любовь с первого взгляда <…> И я тут же, не сходя с места, сказал себе: окей, я хочу писать диссертацию именно об этом». Аспе прочел и статью Клаузера и Фридмана, и отчет о противоречащем ей результате эксперимента Холта и Пипкина, но решил не вступать в это состязание. «Я был уверен, что кто-нибудь уладит этот конфликт намного раньше, чем я успею сказать хоть слово, – рассказывал Аспе. – Нет, если я хочу войти в эту игру, я должен сделать что-то совсем другое. И тут я, внимательно читая статью Белла, вдруг замечаю, что в заключении он говорит о новом важном эксперименте, который необходимо провести: изменить ориентацию поляризаторов, пока фотоны еще в полете!»

Идея Белла оказалась простой в теории, но невероятно сложной для практического воплощения. Когда Клаузер и другие выполняли свою проверку неравенств Белла, они выбирали углы ориентации поляризаторов случайным образом – но сам этот случайный выбор происходил до испускания источником света пары запутанных фотонов. В теории фотоны могли каким-то образом, посредством пока неизвестного физического механизма, получить информацию об этих случайно выбранных установках до того, как покинуть источник. Если бы все происходило таким образом, то для того, чтобы объяснить результат эксперимента Клаузера, не было нужды прибегать к нелокальности – все можно было бы списать на этот новый чисто локальный физический механизм. Единственный способ исключить этот вариант состоял бы в том, чтобы случайным образом установить ориентацию поляризаторов, когда запутанные фотоны уже летят отдельно друг от друга. В таком случае никакой сигнал, распространяющийся со скоростью света, не мог бы достичь обоих фотонов после установки поляризаторов. «Думаю, Джон Белл считал, что <…> расхождения с квантовыми предсказаниями могли бы возникнуть именно в ходе экспериментов, в которых вы можете быстро вращать поляризаторы», – писал позже Клаузер. Проблема была в том, что при этом требовалось менять положения поляризаторов фантастически быстро, быстрее, чем свет успевает дойти от источника фотонов до поляризаторов. Обычно это расстояние составляет около десяти метров, что означает, что поляризаторы надо переключать менее чем за сорок наносекунд. Технические трудности решения этой задачи были огромны. «Я начал осторожно размышлять, как мог бы это сделать, – вспоминал Аспе. – И в конце концов решил, что это, может быть, и удастся». Аспе снова пришел к профессору, который когда-то указал ему это направление, – его звали Кристиан Имбер – и спросил у него, нельзя ли попытаться поставить этот эксперимент в его, Имбера, лаборатории. «Слушайте, – сказал Имбер, – я ничего не понял из того, что вы мне наговорили, но выглядит это интересно. Поезжайте в Женеву и поговорите с Джоном Беллом. Если он согласится и тоже скажет вам, что это интересно, я дам вам возможность сделать это у меня».

Итак, весной 1975 года Аспе отправился в Женеву знакомиться с Беллом, который как раз в это время приступал к организации конференции в Эриче. «Я объяснил ему мою идею. Он ничего не сказал. Он вообще был очень молчалив, – вспоминал Аспе. – Потом заговорил, и первое, что он спросил, было: “У вас есть постоянная работа?”» Аспе был смущен. «А почему вы спрашиваете?» – спросил я его в ответ. «Сначала ответьте». Аспе пришлось объяснить, что его должность в Институте оптики фактически постоянная, несмотря на то что он еще не защитил докторскую диссертацию, его позиция лектора была французским эквивалентом постоянной профессуры. Белл, заметно удовлетворенный таким ответом, объяснил Аспе свой вопрос. «Эта разновидность физики совершенно непопулярна, – сказал он, – и у вас непременно будут трудности. Поэтому, если у вас нет постоянного места, я не советовал бы вам в это влезать». Белл, прекрасно зная о профессиональных рисках, связанных с работой в области оснований квантовой физики, давно уже имел обычай разубеждать молодых физиков заниматься этой тематикой до тех пор, пока они не сделают карьеру и не обретут твердую почву под ногами. Аспе, к счастью, был в этом отношении в безопасности. «Затем он очень, очень ободрил меня, – вспоминал Аспе. – Он сказал, что это и в самом деле именно тот эксперимент, который надо поставить. Он сказал мне: “Если вы сможете выполнить опыт, в котором измените ориентацию поляризаторов, пока фотоны еще в полете, это будет [по-настоящему] необходимый эксперимент”».

Аспе вернулся в Париж и приступил к сборке своей экспериментальной установки в лаборатории Имбера. «Практически все оборудование я одолжил, кроме, разве что, одной вещи. В какой-то момент мне понадобилось купить лазер, – рассказывал Аспе. – Я раздобыл денег. Это был мой единственный грант. Все остальное оборудование я занимал то там, то здесь или собирал в мастерских института. Конкурентов у меня не было, так что я не торопился. Больше никто этой работой не интересовался». На протяжении последовавших шести лет Аспе собирал и тестировал чувствительное экспериментальное оборудование. У него появились помощники: студент Филип Грандье, стажер Жан Дальбар и инженер-исследователь Жерар Роже. Тем временем незаметно для Аспе Имбер оберегал его от критики и придирок. «Имбер был для меня “зонтиком”, – говорил Аспе. – Он защищал меня от тех, кто постоянно шпынял его – мол, это вы виноваты, что позволили этому юнцу понапрасну тратить время; вместо всей этой ерунды он мог бы заняться настоящей физикой. Я просто не знал, как много было таких разговоров». Наконец в 1982 году Аспе и его сподвижники опубликовали свои результаты. Оказалось, даже когда поляризаторы переключались, пока фотоны были в полете, неравенство Белла все равно нарушалось.

Аспе усилил впечатление от своего шедевра экспериментальной физики еще более поразительным и потребовавшим от него больших усилий способом. «Если вы станете рассказывать “обычному” физику о скрытых переменных, о том, как проверить, справедливы ли теории скрытых переменных и принципы квантовой механики, ему, как правило, это будет неинтересно, – говорил Аспе. – Но если вы скажете ему, что есть отличный эксперимент по проверке некоторых корреляций и что эти корреляции оказались сногсшибательными, тогда он, скорее всего, к вам прислушается – ведь физики любят хорошие эксперименты, а [проверка теории Белла] – это и правда отличный эксперимент, тут уж нет никаких сомнений». Прирожденный педагог, Аспе нашел способ рассказать другим физикам о теореме Белла. «Я был просто загипнотизирован этой проблемой, а ведь когда ты чем-то очень увлечен, ты должен суметь свое увлечение кому-то передать, верно? <…> Я люблю объяснять. И я придумал способ, по-моему, очень хороший, как меньше чем за полчаса объяснить <…> любому “обычному” физику, чем [этот эксперимент] так интересен, – рассказывал Аспе. – А потом ты делаешь это при каждом удобном случае, направо и налево – и вот спустя какое-то время тебя приглашают сделать доклад на семинаре, а если твой доклад принимают хорошо, то среди слушателей находятся те, кто приглашает тебя выступить и на другом семинаре, и еще, и еще. И [в конечном счете вышло так, что] я сделал множество докладов на семинарах, объясняя при этом смысл неравенств Белла, путь, которым я пришел к их пониманию, и то, в чем заключался смысл и интерес моих экспериментов». Серия сделанных Аспе докладов стала одной из последних трещин в стене молчания, воздвигнутой «копенгагенцами». В 1980-х, впервые за полстолетия, многие физики начали открыто подвергать сомнению копенгагенскую интерпретацию. «Копенгагенцы» по-прежнему составляли подавляющее большинство, и совсем не все из сомневающихся в ней готовы были ее отвергнуть. Но так долго сдерживаемая лавина инакомыслия наконец, все ускоряясь, сдвинулась с места. Появилось новое поле исследований – основания квантовой теории.

Назад: Часть III Великая задача

Дальше: 10 Квантовая весна