Книга: Умный и сознающий. 4 миллиарда лет эволюции мозга

Назад: Часть XIV Мели

Дальше: Глава 60 Подкрадываясь к сознанию

Глава 59

Чужой разум – штука сложная

Картина сознания, которая сложилась у меня к настоящему моменту, крайне антропоцентрична. Центральное место в ней занимает человек, но так и должно быть: человеческое сознание зависит от таких когнитивных процессов, которым нет равных; процессов, которые переплетены с языком и культурой; процессов, которые даже критики наделяют уникальными свойствами. Эволюционное прошлое человеческого сознания вообще и автоноэтического сознания в частности, на мой взгляд, скорее мель, чем бездна.

Автоноэтическое сознание не возникло из ниоткуда, но и не было передано нам напрямую нашими предками – животными. Многим людям эта идея не понравится, но им достаточно посмотреть на своих домашних любимцев, чтобы убедиться в наличии у других животных сознания. Кажется, что поведение наших пушистых и пернатых друзей подтверждает наличие у них эмоций, которыми мы их с уверенностью наделяем, а еще мы уверены в том, что на нашу любовь они отвечают взаимностью.

Мы уже говорили, что в вопросе наличия у животных эмоций Дарвин был непреклонен: «Собака, несущая корзинку своему хозяину, демонстрирует высокую степень самодовольства и гордости, и, я думаю, нет сомнений в том, что собака испытывает стыд и нечто сродни скромности, если ей приходится часто выпрашивать пищу». Однако такие допущения, основанные на аналогии с поведением человека, не являются научно обоснованными выводами. Психолог-компаративист Герберт Спенсер Дженнингс, изучавший поведение простейших в конце XIX века, отметил: «Если бы амебы были крупными животными и люди ежедневно сталкивались бы с ними, их поведение сразу бы описали как состояния боли и удовольствия, голода, страсти и тому подобного – по аналогии с тем, как мы описываем различные состояния собаки». Дженнингс отмечал, что человеку такие обозначения выгодны, потому что они позволяют «оценивать, предугадывать и контролировать» поведение других видов. По мнению Ларри Вайскранца (из чьей книги «Сознание потерянное и найденное» я и узнал о позиции Дженнингса), по аналогии с животными мы переносим свойственные человеку черты на героев компьютерных игр, механические игрушки и роботов.

Каждый ученый – это обыватель, приносящий в лабораторию свои обывательские предположения. Мы изучаем психологические процессы, поскольку у нас есть психологические впечатления, и хотим узнать о них побольше. Но если мы ученые, то нам придется выйти за границы интуиции и аналогий.

Я стараюсь воспитать в своих студентах понимание важности противодействия антропоморфизму и убедить их в том, что, став самостоятельными учеными, они не должны, к примеру, считать страх причиной того, что крысы ведут себя определенным образом в присутствии стимула, способного причинить им вред. Дело в том, что наш язык в принципе антропоморфичен, поэтому наши мысли и понятия тоже к этому склонны.

В своей работе «Новый антропоморфизм» Дж. С. Кеннеди отмечает: «Антропоморфическое мышление… встроено в нас. <…> С раннего детства нам в головы его вдалбливает культура. По всей видимости, гены, которые мы унаследовали в ходе естественного отбора, тоже “программируют” нас; возможно, потому, что подобное поведение доказало свою полезность с точки зрения предсказывания и контроля над поведением животных». Более того, принято считать, что именно перенос психических состояний человека на животных сыграл ключевую роль в их одомашнивании, которое произошло во время сельскохозяйственной революции в эпоху позднего неолита (примерно 3000 лет до н. э.).

На самом деле изучение поведения животных мы вынуждены будем начать с позиции антропоморфизма. Нужно понять, что именно для нас важно. Причиной того, что в большом числе физиологических экспериментов над животными использовались стимулы, вызывавшие раздражение кожи, желание есть и пить, защищаться или заниматься сексом, является то, что мы сами обладаем обширным опытом реагирования на такие стимулы. Например, раздражение кожи вызывает у нас боль; определенные виды еды и напитков, а также секс дарят нам наслаждение; когда мы вынуждены защищаться от опасности, мы испытываем чувство страха.

Некоторые психологи и нейробиологи, включая довольно именитых, считают, что, раз эти стимулы вызывают у нас определенные чувства и животное реагирует на них аналогичным с нами образом, оно испытывает те же чувства, что и мы. Вот как эту мысль выразил глубокоуважаемый приматолог Франс де Вааль: «Если близкородственные виды ведут себя одинаково, возможно, в основе этого поведения лежат одни и те же психические процессы», да и Джейн Гудолл утверждала, что «животные знают, что такое удовольствие; они испытывают радость, грусть и отвращение, уныние и страх, они страдают от боли». Она «знает», что испытывают животные, потому что видит в их поведении обозначения этих эмоций.

Если бы для соединения сознания с поведением нужно было всего лишь понаблюдать за поведением, необходимости в исследовании не было бы, но простого наблюдения недостаточно. Многое из того, что люди совершают в повседневной жизни, они совершают без формальной осознанности. Даже когда мы сознаем, что ведем себя определенным образом, мы не всегда сознательно контролируем свое поведение. Как нам уже известно, многое о самих себе мы можем узнать, если следим за тем, что делаем. Ларри Вайскранц прозорливо заметил, что, поскольку для восприятия поведения людям совершенно не обязательно привлекать сознание, тот факт, что животные в ответ на зрительную стимуляцию демонстрируют соответствующие поведенческие реакции, не может считаться доказательством того, что они осознанно воспринимают увиденное.

Помимо общей склонности к антропоморфизму, каждый приходящий в лабораторию ученый имеет свои собственные склонности и предубеждения. Философ Бертран Рассел однажды заметил: «Поведение всех животных, находящихся под пристальным наблюдением, подтверждает философию наблюдающего за ними, сложившуюся до начала наблюдения». Ученым не следует пытаться доказать, что их собственные склонности и убеждения верны. Махзарин Банаджи и Энтони Гринуолд отмечают, что сделать это очень трудно, поскольку, согласно человеческой природе, некоторые из наших самых явных наклонностей находятся вне свободного доступа нашего сознающего разума. Если вы не осознаете своей склонности, вы не можете от нее защититься.

Иногда говорят, что антропоморфное понимание проблемы сознания животных оправданно с точки зрения морали и следует использовать научные методы определения, какие именно животные заслуживают того, чтобы с ними считались. Мариан Докинз по этому поводу красноречиво сказала, что присовокупление морального аспекта к науке о сознании животных ослабляет моральный аргумент, а не усиливает его, потому что научными методами трудно определить других животных, помимо человека, обладающих сознанием, подчеркнув свою мысль цитатой из Томаса Гексли: «Не притворяйтесь, что умозаключения окончательны, если они не демонстрируются или не могут быть продемонстрированы».

Критику сознания животных пытаются обойти, обращаясь к так называемой проблеме иных разумов. Согласно этому философскому утверждению, поскольку у нас есть доступ только к внешнему проявлению поведения других людей, по-настоящему мы можем постичь только свое собственное сознание, и поскольку в людях мы такие доказательства принимаем, следует и к животным относиться так же. Однако проблема иных разумов является гипотетическим философским аргументом, а не научно обоснованным фактом. Дело в том, что, как мы уже видели, ни у одного другого животного нет такого мозга, как у нас, особенно такой же префронтальной коры и такого типа познавательной способности, который благодаря этому возможен. Если уникальные аспекты нашего мозга и познавательной способности открывают доступ к нашему виду сознания, получается, что наш вид сознания не так-то просто присвоить другим животным на основании проблемы иных разумов.

Кого бы вы ни изучали – животных или людей, – для получения воспроизводимых результатов следует использовать точные методы, а в идеале – непротиворечивые доказательства. Однако существуют двойные стандарты, и в исследованиях на сознании животных и людей могут применяться разные критерии.

Когда человеческое сознание исследуется с целью определить, от каких механизмов – сознательных или бессознательных – зависит отдельный организм, процесс, исследуются обе возможности. Например, чтобы доказать, что люди реагируют на стимул бессознательно, нужно показать, что сознание в реакции не участвовало. Как уже отмечалось ранее, критики всегда упирают на возможность существования альтернативных путей, по которым стимул может проскользнуть, тем или иным образом повлияв на сознание. В результате критерий постоянно ужесточается.

Учитывая это, имеет смысл аналогичным образом подходить и к исследованию сознания животных. Другими словами, чтобы продемонстрировать наличие сознания у животных, нужно сравнить условия, в которых поведение проще всего объяснить как зависящее от сознания и никак нельзя объяснить как зависящее от какого-нибудь бессознательного процесса.

Только опыты на животных так не ставят. Большинство экспериментов создаются не чтобы дать однозначный ответ на вопрос, является ли определенное поведение осознанным или бессознательным. Вместо этого происходит постоянное накопление подтверждений представления о том, что в поведение животных вовлечено сознание. Знаменитый Ник Хамфри, который в начале своей карьеры был ученым, а в конце стал философом, однажды высказал довольно странную мысль: «Давайте откажемся от строгих стандартов, жестких требований и определений. Если кажется, что антропоморфное объяснение уместно, попробуйте применить его и посмотрите, что будет. Если кажется, что оно не подходит, все равно попробуйте».

Каждый вид демонстрирует свою собственную, уникальную форму адаптации, благодаря которой этот вид и выжил своим собственным, уникальным образом. Возможно, некоторые животные обладают способностью осознанно воспринимать окружающий мир и выполнять определенные действия, а в определенных ситуациях даже чувствовать. Но разве мы сможем когда-нибудь научно доказать это, не понизив планку того, что считается истинным сознательным опытом?

Нам сложно представить себе, что сложное поведение может осуществляться бессознательно, потому что, когда мы ведем себя подобным образом, мы обычно пребываем в сознании, но на этом основании не следует делать вывод о том, что другой организм сознательно вел себя так. Научный вопрос, ответ на который мы ищем в эксперименте, сводится не к тому, обладают ли животные сознанием в каком-то общем смысле, а к тому, объясняется ли изучаемое нами поведение сознанием. Если мы не можем это выяснить, справедливость утверждения о том, что к действию привлекается сознание, не может быть гарантирована с научной точки зрения.

Франс де Вааль называет тех, кто предлагает с осторожностью судить о присутствии эмоций и других осознанных состояний у животных, термином «антропоотрицатели». Может, он проводит параллель с явно антинаучными «отрицателями климатических изменений»? Было бы странно, учитывая, что именно так называемые антропоотрицатели требуют ужесточения научных стандартов, но самое главное – никто на самом деле ничего не отрицает, и дело не в том, что животным отказывают в осознанности как таковой, а в том, чтобы как следует обдумать, что мы можем утверждать, а что – нет, исходя из собираемых данных.

Стандарты, измерения и определения выбираются не по желанию. Именно они поднимают науку над банальными догадками, основанными на аналогиях с человеческим поведением. Отличный пример тому – один из экспериментов Александры Горовиц на собаках. Она доказала, что обычно владельцы собак ошибаются в отношении осознанных мыслей и чувств своих четвероногих друзей; автор исследования утверждает, что поведение гораздо точнее объясняют лежащие в их основе когнитивные процессы, не требующие участия сознания.

Почему такой подход поддерживают так мало исследователей поведения животных? Я думаю, отчасти дело в том, что изучение сознания человека и животных происходит в относительной изоляции и не все из тех, кто изучает животных, знают о существовании стандартов, применяемых для разграничения сознательной и бессознательной обработки информации у людей. Некоторые, возможно, знакомы с такими подходами, но не пользуются ими, потому что после того, как были предприняты научные шаги, необходимые для противопоставления бессознательного сознательному, сознание часто объясняет результат не лучшим образом. С другой стороны, как уже отмечалось выше, некоторые исследователи свято верят в присутствие у животных сознания, исходя из ненаучных (моральных/этических) причин. Этика в отношении животных – тема важная, и она, безусловно, должна находить свое отражение в исследованиях, но ее не следует объединять с критериями, позволяющими доказать наличие сознания в ходе научных экспериментов.

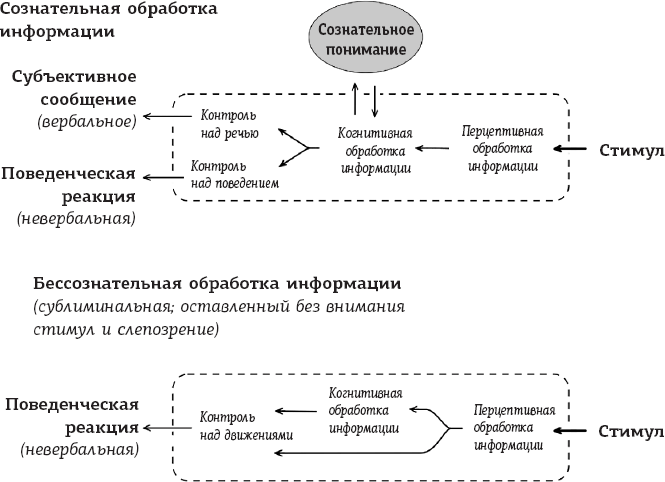

Почему же так сложно доказать наличие у животных сознания? Мы уже знаем, что, когда люди осознают присутствие стимула, они сообщают об этом своем знании либо вербально (говоря: «Я вижу яблоко»), либо невербально (берут яблоко из миски с фруктами, в которой, помимо яблока, есть груша и апельсин). Отреагировать на сублиминальный (обработанный бессознательно) стимул люди могут только невербально; они не могут описать словами то, чего они не видели (рисунок 59.1). Поскольку животные способны реагировать только невербально, мы не можем отличить осознанный процесс от бессознательного. Отсутствие человеческого языка у животных существенно затрудняет процесс понимания того, какие процессы протекают в головах у животных и протекают ли они вообще.

Рисунок 59.1. На сознательную обработку информации можно реагировать вербально и невербально, но на бессознательную обработку информации реагируют только невербально

Вербальные реакции не лишены противоречий. Некоторые исследователи рефлекторно реагируют на использование вербальных сообщений в качестве материала для научных исследований, называя их откровенно сомнительными, но иногда в основе такого вывода лежит недопонимание. На самом деле вербальные сообщения – вполне достоверные показатели того, что субъект переживает в данное время, поскольку люди в общей массе понимают, что осознают, особенно если их сразу спросить об этом. Со временем такие вербальные сообщения становятся менее точными, даже если его прошло совсем немного, поскольку память динамична: она меняется просто потому, что время проходит, а еще потому, что мы постоянно приобретаем новый опыт. Например, тот, кто своими глазами видел, как совершается преступление, а потому прочитал в газете или услышал о нем в новостях, позже может, сам того не желая, сообщить информацию из новости.

Другое ограничение вербального сообщения отражает тот факт, что впечатления бывают поверхностными и не поддающимися словестному описанию. Вспомните, как часто вы внезапно теряете мысль, например. Кроме того, люди могут быть неискренними, сообщая, что они на самом деле испытывают. Нечестность, скорее всего, проявится в тот момент, когда человеку задают вопросы личного характера (например, о количестве сексуальных партнеров), а не в обычной ситуации познавательного исследования, когда людям задают вопросы вроде «Сколько букв вы видите на экране?». Вообще, вербальное сообщение – полезный показатель того, что испытуемый переживает в ходе эксперимента.

Правда, за одним исключением. Даниэль Канеман, Тим Уилсон, Ричард Нисбетт, Джералд Клор, Норман Майер и другие ученые отмечали, что самые значительные ограничения вербальных сообщений проявляются тогда, когда людей спрашивают о мотивах их действий, например о том, почему они приняли решение сделать что-то определенное. Когда поведение контролируется бессознательно, оно не обязательно принимается сознанием и не может быть с точностью передано вербально, и, как пациенты с разделенным мозгом, люди создают повествования, объясняющие их поведение.

Поскольку возможности вербальных сообщений ограничены, некоторые ученые попробовали разработать методики, позволяющие проанализировать сознание, используя «объективные» средства, такие как оценка достоверности решений. Например, помимо того, чтобы просто спрашивать испытуемых, что те видят, их спрашивают, насколько они уверены в своем ответе. Резюмируя такой подход, Дэвид Розенталь отметил: «Оценка достоверности доказала свою надежность как метода в непроблематичных случаях, когда требовалось оценить субъективную осознанность. Однако если оценка достоверности расходится с субъективным сообщением, имеет смысл отдать предпочтение именно этому методу, а не оценке достоверности». «Искреннее сообщение – надежный показатель того, является ли психологическое состояние сознательным, потому что оно позволяет определить, понимает ли испытуемый, в каком состоянии находится… а понимание своего психологического состояния, в свою очередь, имеет решающее значение для сознания, потому что если человек пребывает в определенном психологическом состоянии, но не осознает этого, то единственным достоверным объяснением отсутствия такого осознания будет то, что это состояние не является сознательным», – продолжает он. К тому же ведущие ученые в этой сфере, такие как Хэкван Лау и Стив Флеминг, подчеркивают, что такие «объективные» меры полезны, поскольку могут проникать в те же нервные механизмы высшего порядка, что и сознание, потому что они не измеряют сознание как таковое.

Поводя итог, стоит сказать, что в рамках научного эксперимента лучшим способом выяснить, является ли состояние испытуемого сознательным, будет просто задать вопрос о том, что человек испытывает, если он вообще испытывает что-нибудь. Проще говоря, лучшее, что вы можете сделать, чтобы подобраться к сознанию поближе, – это использовать невербальные поведенческие оценки. Именно так следует поступать, когда ваш испытуемый не умеет говорить, то есть, другими словами, не является человеком.

Назад: Часть XIV Мели

Дальше: Глава 60 Подкрадываясь к сознанию