Книга: Христианство. Три тысячи лет

Назад: 3. Распятый Мессия (4 год до н. э. – 100 год н. э.)

Дальше: 5. Государь: союзник или враг? (100–300)

4. Определение границ (50–300 годы н. э.)

Формирование Церкви

Легенда гласит, что спустя почти триста лет после казни Иисуса мать римского императора по имени Елена совершила поездку в Иерусалим, где по счастливой случайности, редкой для современной археологии, нашла искомую драгоценность – деревянный крест, на котором был распят Иисус (см. с. 218–219). Археологам позднейших времен, разыскивающим материальные свидетельства о жизни первых христиан, везет куда меньше. Христиане не имели собственной этнической или социальной базы; и, прежде всего, движение это было слишком незначительным, чтобы о нем сообщали какие-либо источники, кроме тех, что создавались самими христианами. Поэтому, если мы хотим понять, кем были христиане и какова была их жизнь, приходится смотреть на них исключительно через призму их собственных документов. Один из древнейших известных нам артефактов, несомненно принадлежащих христианам, – фрагмент текста с двумя отрывками из Евангелия от Иоанна; судя по стилю письма, он относится ко II столетию – быть может, через несколько десятилетий после создания этого евангелия. Однако и здесь необходимо помнить, что огромная часть раннехристианских текстов утрачена, и, несмотря на множество новых археологических находок, среди сохранившихся текстов имеется «крен» в сторону приемлемости их для позднейшей церкви. Один эксперт по этому периоду оценивает ситуацию так: около 85 процентов христианских текстов II века, о которых имеются упоминания в известных нам источниках (а это, разумеется, лишь небольшая доля от общего числа), до нас не дошли. И в сохранившихся документах почти невозможно выявить их исторический контекст; они – подарок для библеистов-буквалистов, мало интересующихся историей.

Городские христиане и их занятия

В серии посланий, традиционно приписываемых Павлу, мы встречаем ряд упоминаний об определенных ситуациях, чаще всего о конфликтах, и ссылки на конкретных людей, чаще всего названных по имени, иногда с краткими характеристиками, поясняющими, какую роль играли эти люди в своих общинах (по крайней мере в глазах Павла). Так, обращаясь к христианам Рима, он передает привет множеству людей, в том числе: «Епенету, который есть начаток Ахайи для Христа… Мариам, которая много трудилась для вас… Андронику и Юнии, сродникам моим и узникам со мною… Амплию, возлюбленному мне в Господе…». В подобных упоминаниях более всего привлекают внимание места проживания адресатов – шумные греко-римские города, торговые центры Средиземноморья, вплоть до самого Рима; обращает на себя внимание и то, что некоторые адресаты, например Епенет, – явно опытные путешественники. Сравним это с историей Иисуса, рассказанной в евангелиях: там события происходят в сельской негреческой местности, городами наивно именуются деревни, находящиеся в дне пути друг от друга, и лишь финал истории разыгрывается в настоящем городе – Иерусалиме. А теперь Павел, апостол язычников, делит окружающий мир на город, море и пустыню (2 Кор 11:26), а жителей этого мира, несмотря на то, что он гордится собственными иудейскими корнями, – на эллинов и варваров (Рим 1:14).

Одна важная и на первый взгляд странная особенность подчеркивает резкое отличие Павла от первых палестинских последователей Иисуса. Его послания полны упоминаний о собственном заработке, и это прямо связывается с одной из немногих у Павла цитат из Господа Иисуса. Характерно, что Павел здесь противоречит Господу. Иисус повелел «проповедующим Евангелие жить от благовествования» – то есть пользоваться поддержкой единоверцев. Павел подчеркивает, что он так не поступает: он говорит, по-видимому опровергая какую-то критику, что содержит себя сам, – и при этом противоречит установленной практике Иисуса, рассматривая ее не как обязательство, а как привилегию. Не сомневаясь, советует он «удаляться от всякого брата, живущего праздно [в Синод. пер. – «поступающего бесчинно». – Прим. пер. ], а не по преданию, которое приняли от нас». Иисус и двенадцать апостолов едва ли бы под этим подписались! Павел – на стороне рабочих людей, знающих цену труду и гордящихся полученным заработком: «Делатели палаток всех стран, соединяйтесь!» Христианство становится религией городских торговых центров, религией носителей разговорного греческого, для которых все Средиземноморье – родной дом, которые могут легко и часто менять места жительства (беспрестанные путешествия Павла вряд ли были чем-то уникальным). В христианские общины входят такие люди, как Гай, достаточно богатый, чтобы быть «странноприимцем меня и всей Церкви», или Эраст, «городской казнохранитель» в великом городе Коринфе. Хотя нет свидетельств, что в этот период христианство уже захватило «старых богачей» – аристократические элиты средиземноморского общества, – оно, несомненно, распространялось среди людей самого разного социального положения, и неудивительно, что разница в состоянии и в общественном положении вызывала конфликты и споры.

Приведем два примера: оба они касаются еды, однако суть их выходит за пределы приема пищи. Древнейшее описание ритуальной христианской трапезы, впоследствии ставшей центральным обрядом Евхаристии, мы встречаем в Послании Павла к Коринфянам, поскольку у них этот ритуал укрепления единства вызывал раздоры. Некоторые отделялись от общего собрания и ели отдельно; Павел ясно дает понять, что причина этого – в имущественном неравенстве и виною всему богачи. Он настаивает, что все должны вкушать хлеб и вино вместе. Эта проблема может быть связана с другой, упомянутой чуть раньше (с. 127): некоторых из коринфской общины смущали пиры с друзьями-нехристианами, где их могли угощать идоложертвенным мясом. Павел предлагает компромиссное решение, позволяющее таким христианам сохранять частные связи с нехристианской городской элитой, однако публично демонстрировать солидарность с более принципиальными христианами, вместе с ними избегая участия в гражданских ритуалах.

Христиане и общество

Так создается образец на будущее: как правило, христиане не будут склонны к радикальным переменам существующих общественных порядков. Дело в том, что Павел и его последователи ожидали скорого конца света и потому не видели необходимости менять мир какими-то радикальными акциями. Такое отношение бывало свойственно апокалиптически настроенным христианам и позднее; однако бывали и те, кто приходил к противоположному заключению. Так или иначе, разделяя веру Иисуса в скорый и неминуемый конец света, Павел делал из этой веры иной вывод: в нынешних условиях «каждый оставайся в том звании, в котором призван». Интересно, что в его посланиях редко упоминается «Царство Божье» – идея радикального мирового переворота, столь много значившая для Иисуса и предполагавшая вызов множеству общественных условностей. Павел, гражданин Римской империи, здесь и сейчас, без двусмысленной иронии Иисуса подчеркивал необходимость быть «покорными высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены». Это требование повиновения сыграло важную роль в последующих диалогах христиан с власть имущими.

Решения двух «пищевых» проблем, предложенные Павлом, демонстрируют аккуратную балансировку на острие между равенством в глазах Божьих и неравенством в глазах людей. В знаменитой декларации Послания к Галатам равенство в Церкви остается равенством в духовном статусе: «Нет уже ни иудея, ни язычника… нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского…» – в жизни вечной, но не здесь, в повседневности.

Разумеется, Павел знал, что в пестрой религиозной мозаике Восточного Средиземноморья есть культы, чьи религиозные трапезы схожи с христианской Евхаристией, – и делал все возможное для того, чтобы христиан, совершающих Евхаристию, с ними не путали. Отсюда требование о том, чтобы не было связи между «чашей Господней и чашей бесовской», «трапезой Господней и трапезой бесовской». Здесь чувствуется конфликт между желанием сделать христианские собрания только для христиан – и стремлением держать границы новой религии открытыми, чтобы привлекать к себе новообращенных. Эта подспудная нестабильность сохранялась на протяжении столетий, в течение которых Церковь соединяла себя со всем обществом, и так никогда полностью и не исчезла из христианского сознания.

Христиане и рабство

Готовность Павла признавать общественное статус-кво имела особые последствия для двух угнетенных групп: рабов и женщин. Требование их освобождения за последние двести пятьдесят лет раздавалось по всему миру, но наиболее ожесточенные споры и раздоры породило в западном христианстве. Сохранилось короткое послание Павла из римской тюрьмы к другу по имени Филимон: оно, несомненно, подлинное, поскольку не содержит в себе интересных для Церкви вероучительных рассуждений и, по-видимому, было сохранено лишь как биографическое свидетельство об апостоле. Центральная его тема – будущее Онисима, раба Филимона. Недавно он служил Павлу в темнице, и в письме заключается не слишком тонкий намек на то, что Павел был бы очень рад и дальше пользоваться его услугами. Хотя Павел и предлагает Филимону принять его «уже не как раба, но выше раба» – нет ни слова о том, что его нужно освободить, и, разумеется, не идет и речи о желаниях самого Онисима. Послание к Филимону – главный источник, на основании которого в христианстве оправдывалось рабство.

Да и возможно ли было в Древнем мире обойтись без рабства? В следующем за Павлом поколении христианин по имени Петр, впоследствии отождествленный с апостолом Петром (хотя вряд ли это один и тот же человек), написал миниатюрный трактат, включенный в Новый Завет под названием «Первое послание Петра». В нем он советует домашним рабам сравнивать свои страдания с безвинными страданиями Христа – и переносить несправедливость так же, как переносил ее Христос. Мы не видим в этом тексте ожиданий, что рабовладельцы-христиане будут лучше остальных, зато видим четкое и недвусмысленное требование «быть покорными всякому человеческому начальству». В начале II века, когда власть в христианских общинах начала концентрироваться в руках отдельных людей, именуемых епископами (см. с. 154–160), епископ Игнатий Антиохийский в письме к своему коллеге, епископу Поликарпу Смирнскому, замечал, что рабы-христиане должны не искать себе выгод от членства в христианской общине, а стараться быть хорошими рабами для вящей славы Господа, и высказывал мнение, что церковные средства не следует использовать для выкупа рабов. К IV веку христианские философы Амвросий Медиоланский и Августин Гиппонский защищали рабство еще более пламенно, чем философы-нехристиане прежних веков: «чем ниже положение в жизни, тем выше добродетель», заявлял Амвросий.

Женщины в ранней Церкви

Итак, положения рабов пришествие христианства практически не изменило; однако есть много свидетельств тому, что в начале своего пути христианство предлагало женщинам необычно активную роль и официальные должности в церкви и лишь постепенно вернулось к более привычной модели подчинения женщин мужчинам. В евангельских повествованиях женщины занимают значительное место; вершина этой тенденции – та экстраординарная роль, которую они играют в рассказах Марка, Матфея и Иоанна о том, как люди узнали о Воскресении. Все три евангелиста изображают женщин первыми свидетельницами пустой гробницы и воскресения Иисуса, хотя по иудейскому закону женщины не могли выступать свидетелями. Первой во всех трех рассказах упоминается Мария Магдалина (т. е. из Магдалы в Галилее). Эта женщина сопровождала Иисуса во время его публичного служения; на протяжении многих веков она вызывает у христиан самые различные фантазии и догадки. В наше время некоторые экзальтированные комментаторы и посредственные романисты даже возвели ее в статус жены Иисуса, хотя никаких достоверных свидетельств подобного рода до нас не дошло.

Интерес последующих поколений к Марии Магдалине во многом, конечно, был вызван тройным евангельским сообщением о том, что она узнала о Воскресении первой; но очевидно также, что она сделалась символом сопротивления сосредоточению всей церковной власти исключительно в руках мужчин. Феминистические богословы, естественно, живо интересуются этой темой; однако стоит отметить, что во всех прочих упоминаниях Марии Магдалины в раннехристианской литературе ее статус поддерживают мужчины, выступающие против других мужчин. Евангелие от Фомы – из всех евангельских «пастишей», не вошедших в Новый Завет, наиболее близкое по содержанию к четырем основным евангелиям и датируемое, по-видимому, концом I столетия – описывает столкновение между Марией Магдалиной и апостолом Петром: Иисус вмешивается в него, выступая на стороне Магдалины, и упрекает Петра. Тема спора Магдалины с Петром появляется и в других источниках. Таково, например, Евангелие от Марии – «гностическое» сочинение, по-видимому II века, представляющее собой попытку достаточно взвешенного диалога с христианами-негностиками. Здесь Левий, ученик Иисуса, говорит Петру: «Если Спаситель сделал ее достойной, кто ты, чтобы отвергать ее? Разумеется, Спаситель хорошо ее знает. Вот почему Он любил ее больше, чем всех нас».

Павел в вопросе о положении женщин непоследователен. В семи его подлинных посланиях упоминаются различные женщины, занимающие церковные посты: среди множества людей, передающих приветствия римским христианам – женщина-диакон (административная должность) Фива из кенхрейской церкви (портовый город близ Коринфа), «сотрудница» Павла Прискилла и «трудящиеся о Господе» Трифена и Трифоса – те же определения применяются в этом списке и к мужчинам. Больше всех поражает Юния, женщина-апостол, рядом с неким мужчиной, который также именуется апостолом: многим позднейшим читателям Послания к Римлянам это казалось столь странным и невероятным, что имя Юния при переписывании исправляли на Юний или просто воспринимали как мужское. Ранние комментаторы Библии, начиная со знаменитого константинопольского проповедника IV века Иоанна Златоуста, благородно соглашались признавать тот удивительный факт, что Юния – женского рода; однако начиная с творений Эгидия Римского (?) в XIII веке Юния превращается в мужчину и возвращает себе свой истинный пол только в XX веке. Аналогично, и диакона Фиву историки долго воспринимали как диакониссу: но это, по-видимому, чтение III–IV веков, когда роль женщин-диаконисс сократилась до служебных функций, выполнять которые могли только женщины (например, помощь новокрещаемым женщинам, одетым лишь в тонкие сорочки). Для христиан I–II веков такой разницы в роли мужчины-диакона и женщины-диакониссы, возможно, не существовало.

Хотя послания Павла демонстрируют нам, что женщины играли важную роль в христианских общинах, список свидетелей Воскресения у него значительно расходится со списками в трех евангелиях: женщин в нем нет. Кроме того, в Первом послании к Коринфянам он настаивает на иерархической схеме: Бог – глава Христа, Христос – глава мужчин, а муж – глава своей жены: какой контраст с декларацией всеобщего равенства христиан! Далее – пассаж, известный своей невнятностью: Павел приказывает женщинам покрывать голову во время пророчества, однако в другом месте, обращаясь все к тем же коринфским христианам, вообще запрещает женщинам говорить на богослужении. Это непоследовательная позиция, которую следующему поколению пришлось как-то прояснять. Поклонники Павла, по-видимому, решили сделать акцент на иерархическом видении христианских взаимоотношений и на том, что христианская община должна блюсти свою репутацию в глазах нехристиан.

После несостоявшегося возвращения Господа

Быть может, это не так уж удивительно, учитывая, что надежды на скорое пришествие Христово к концу I века померкли, и христиане начали понимать, что им нужно создать структуру, способную не менее одного поколения просуществовать в мире неверующих. Перемены явственно видны в серии позднейших посланий, также подписанных именем Павла, однако отличающихся словарем и постоянным механическим использованием Павловых выражений. Их следует рассматривать как комментарии или вариации на Павлово наследие. Два из них, поименованные посланиями к Колоссянам и к Эфесянам, тесно связаны: Послание к Эфесянам – в сущности, лоскутное одеяло, сотканное из фраз Послания к Колоссянам и подлинных посланий Павла до такой степени, что выглядит благочестивой попыткой составить дайджест Павловых творений. Еще три послания, якобы адресованные близким сотрудникам Павла Титу и Тимофею – это, по-видимому, циркулярные послания к церковным общинам, написанные в традициях Павла; отсюда их общее наименование «Пастырские послания».

В этой литературе поражает то, что идея близкого и неминуемого конца, столь явственная в посланиях Павла, совершенно исчезает из виду. Автор Послания к Эфесянам готов говорить о грядущих веках, что предполагает долгое пребывание на земле. Нигде этот сдвиг не заметен так хорошо, как в одной особенности, роднящей эти документы с первыми двумя посланиями, приписываемыми Петру и много заимствовавшими из Послания к Эфесянам: здесь появляются правила ведения дома и домашнего хозяйства, то, что Мартин Лютер в XVI веке назвал Haustafeln – «таблицы домашних обязанностей». Особенно любопытно, что в Haustafeln включены заповеди детям с пожеланием «и будешь долголетен на земле»: церковь теперь заботится о следующем поколении и о его земном будущем. Автор Послания к Тимофею даже сообщает женщинам, что спасение их в чадородии, – не самый популярный новозаветный текст у бесчисленных монахинь последующих веков! Советы мужьям и женам повторяют расхожую эллинистическую мораль того времени, однако приобретают новый оттенок благодаря Павлову пояснению: муж должен относиться к жене так же, как Христос относится к церкви: «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела». В наше время распределение статуса и авторитета в церковных общинах христиан сильно варьируется. Есть и дополнительная забота: пастырские послания настаивают на том, что церковные лидеры должны быть безупречны как в глазах Церкви, так и в глазах внешнего мира. Церковь озабочена своим публичным имиджем и стремится показать, что она – не подрывная организация, угрожающая благополучию мира сего: «Да не порицается слово Божие». Как я уже упоминал (с. 125), единственный голос, выражающий несогласие с этим благонамеренным стремлением к респектабельности, слышим мы в самой необычной книге Нового Завета – Откровении.

Чем отличались христиане от окружающих

Известны лишь два аспекта, в которых ранние христиане сознательно стремились отличаться от окружающих. Во-первых, на сексуальные вопросы они смотрели много строже, чем было принято в Римской империи тех времен; они не забыли, с каким негодованием их основатель отрицал разводы. Хотя с подачи Павла христиане и смягчили абсолютный запрет на разводы некоторыми исключениями (см. с. 112–113), их стремление оставить эти исключения немногочисленными и редкими резко контрастирует с той относительной легкостью, с какой любая сторона в римском нехристианском браке могла положить конец своей семейной жизни. К абортам и избавлению от нежеланных детей в римском обществе относились как к неизбежному злу; однако христиане, как и иудеи, считали эти практики совершенно неприемлемыми. Даже апологеты, всеми силами старавшиеся показать, что христиане прекрасно вписываются в общество, никогда не скрывали этих отличий. Роль Павла здесь тоже двусмысленна. Сам он не состоял в браке и рассматривал брак как вынужденную уступку человеческой слабости во избежание блуда: лучше состоять в браке, нежели разжигаться похотью. Многие христианские комментаторы, обычно также безбрачные, с удовольствием развивали эту безрадостную тему. Но в том же отрывке Павел говорит и нечто более позитивное: муж и жена взаимно уступают друг другу власть над своими телами. Это дает объяснение контркультурному христианскому неприятию развода, но в то же время подчеркивает, что брак строится на взаимности. Увы, слишком часто в истории христианства эта проповедь оставалась неуслышанной.

Второй вызов нормам имперского общества, быть может, еще сильнее противоречит всему, что было уже сказано о попытках христиан вписаться в социум. В Книге Деяний рассказывается о том, как члены иерусалимской общины продали все свое имущество и отдали вырученные деньги в общую копилку. Это кажется весьма маловероятным. Скорее, перед нами вымысел автора, призванный проиллюстрировать богословское учение об Иерусалимской церкви как Новом Израиле; в старом Израиле действовала (по крайней мере, должна была действовать) система юбилеев – годов, в которые всех рабов отпускали на свободу, а вся проданная земля возвращалась тем, кому она изначально принадлежала. Возможно, даже это никогда не исполнялось, а оставалось благочестивым пожеланием; но автор Деяний этого не знал – и заставил Иерусалимскую церковь возобновить юбилеи богоизбранного народа. Даже если мы предположим, что такая попытка действительно имела место (в принципе это возможно), – из самого повествования видно, что схема не работала: два человека попытались обмануть общину и были наказаны смертью за непослушание. Затем христианский коммунизм исчез из виду почти на три столетия – до тех пор, пока в совершенно новых обстоятельствах новый контркультурный импульс не породил монашество.

Необходимо помнить, что в Новом Завете мы слышим лишь одну сторону. Когда автор Послания к Тимофею раздраженно настаивает: «Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии», – можно не сомневаться: были женщины, которые вели себя совершенно иначе и, скорее всего, не стеснялись отстаивать свою точку зрения. Но их голоса утрачены – или до неузнаваемости искажены позднейшими редакторами текстов. Вплоть до конца I века мы можем судить о жизни христианских церквей практически исключительно по Новому Завету, как бы ни хотелось нам узнать об их истории больше и глубже. Шесть ключевых десятилетий, во время которых учение Мессии, не оставившего о себе письменных трудов, развивалось и модифицировалось в самых разных направлениях, покрыты мраком и молчанием. Известно несколько христианских писаний, датируемых тем же временем, что и самые поздние книги Нового Завета – началом II века: они позволяют нам бросить взгляд на общины, по своим приоритетам заметно отличавшиеся от церквей, известных Павлу. Так, в одной очень ранней книге о жизни и организации Церкви под названием «Дидахе» («Учение»), написанной на рубеже I–II столетий, много страниц посвящено церковному богослужению в общине, для которой автор составляет свои правила. Это богослужение намного больше напоминает иудейские молитвы и позднейшее иудейское богослужение, чем другие раннехристианские литургии. И как бы Павел ни ненавидел праздность – он пришел бы в ярость от утверждения Дидахе, что трудом мы призваны искупать свои грехи.

Развитие вероучения по мере распространения христианства

Даже в сообществах Павловой традиции мы отмечаем изменение и развитие представлений христиан о своей вере. В целом же тенденции развития новой религии были очень разнообразны, и невозможно было предсказать, какая из них возьмет верх в будущем. Мы уже видели, как одну из крупных и вероятных ветвей возможного будущего уничтожило падение Иерусалима – событие, в общем-то, случайное (с. 128–132). Распространившись за пределы Палестины, христиане столкнулись с культурами, далекими от привычного им иудаизма, прежде всего, с культурой греко-римского мира. Многие новообращенные имели греческое образование и, естественно, смотрели на новое учение сквозь призму греческой философской мысли. Уже иудеи с трудом понимали, как человек Иисус мог быть Богом; для греков, представлявших себе природу Бога по сочинениям Платона, это было еще удивительнее. Может ли сын еврейского плотника, испускавший предсмертный вопль на виселице, быть Богом – тем самым, что не знает ни изменений, ни страданий, что совершенен и, следовательно, лишен какого-либо деления в себе? На эти вопросы давались различные ответы: многие притязали на знание некоей особой истины (по-гречески гнозис). Уже в конце II века один из лидеров, впоследствии определивших очертания ортодоксальной церкви, Ириней, епископ Лионский, сгруппировал все эти течения под общим названием «гностикэ хайресис» («претензия на обладание знанием»), а приверженцев их назвал гностиками. Кембриджский ученый XVII века Генри Мор перевел греческий термин, создав английское слово «гностицизм». При всех понятных опасностях, какие несет в себе термин, созданный противниками гностиков, он все же полезен при обсуждении всех этих разнообразных учений в целом. Гностицизм воплощал в себе альтернативное будущее церкви. Возможно, не будет преувеличением сказать, что среди христиан II века, по всей ойкумене и во всех церквах, немало было тех, кому Ириней приклеил ярлык гностиков.

Альтернативные «христианства»: гностицизм, маркионизм

За последнее столетие мы очень много узнали о гностиках благодаря недавним археологическим открытиям: первым из них стала находка в Наг-Хаммади, в египетской пустыне, где в 1945 году крестьянин, работавший в поле, нашел глиняный кувшин с 52 текстами IV века на древнеегипетском коптском языке. Все они – по-видимому, переводы намного более древних текстов с других языков, по большей части с греческого; так, один из текстов представляет собой часть Платонова «Государства». До сих пор мы знали гностицизм лишь по враждебным отзывам предубежденных комментаторов, Иринея и других; теперь получили возможность услышать его собственный голос. Гностицизм столь разнообразен, а пути его мысли столь запутанны, что однозначно ответить на вопрос о его происхождении невозможно. Заметная часть гностицизма представляет собой диалог с иудаизмом (именно этому посвящены документы из Наг-Хаммади), однако другая сторона в диалоге – не обязательно греки. Распространенный признак гностицизма – дуализм, представление о космической борьбе между силами добра и зла, света и тьмы: это может указывать на знакомство с дуалистической зороастрийской религией Персии (нынешнего Ирана). Можно говорить даже о влиянии далекой Индии, того сложного комплекса религий, который мы сейчас называем индуизмом; в конце концов, Александр Великий познакомил греков с Индией, а римские купцы продолжали поддерживать торговлю с далекими восточными странами. Не все тексты, принадлежащие к гностической семье, посвящены христианским проблемам; однако, несмотря на все утверждения обратного, в них практически нет свидетельств враждебности христианству. В различных системах верований, иногда носящих имена своих основателей – Симона Волхва, Керинфа, Сатурнина, Карпократа, – можно усмотреть некоторые общие черты.

Особенности гностицизма

Большинство гностических систем не доверяет иудейскому мифу о творении. Это значит, что гностические верования формировались в местах, где жили иудеи, и носителями их были люди, не принимавшие иудейскую религию – возможно, иудеи-ренегаты. Гностицизм становился религией культурных границ, мест, где иудейская культура сталкивалась с какой-либо иной – например, Александрии, места встречи иудейской культуры с греческой. Иудеи настаивали, что мир, сотворенный Богом, хорош, но у всякого, кто обладал истинно греческой тягой к сомнению и исследованию, тут же возникали вопросы: если мир хорош, почему в нем столько страданий и несчастий? Почему человеческое тело – хрупкий сосуд, даже в расцвете юности и красоты подвержен болезням и страстям? Платоническая гипотеза о нереальности человеческой жизни, вместе со стоическими банальностями, требующими быть выше житейских бед, вступали в сговор с дуализмом, пришедшим с востока, и вместе порождали ответ: все, что мы ощущаем с помощью наших физических чувств – лишь иллюзия, бледная тень подлинной духовной реальности. Но если чувственный мир столь низмен и жалок, он не может – как утверждает ТаНаХ – быть созданием Всевышнего Бога.

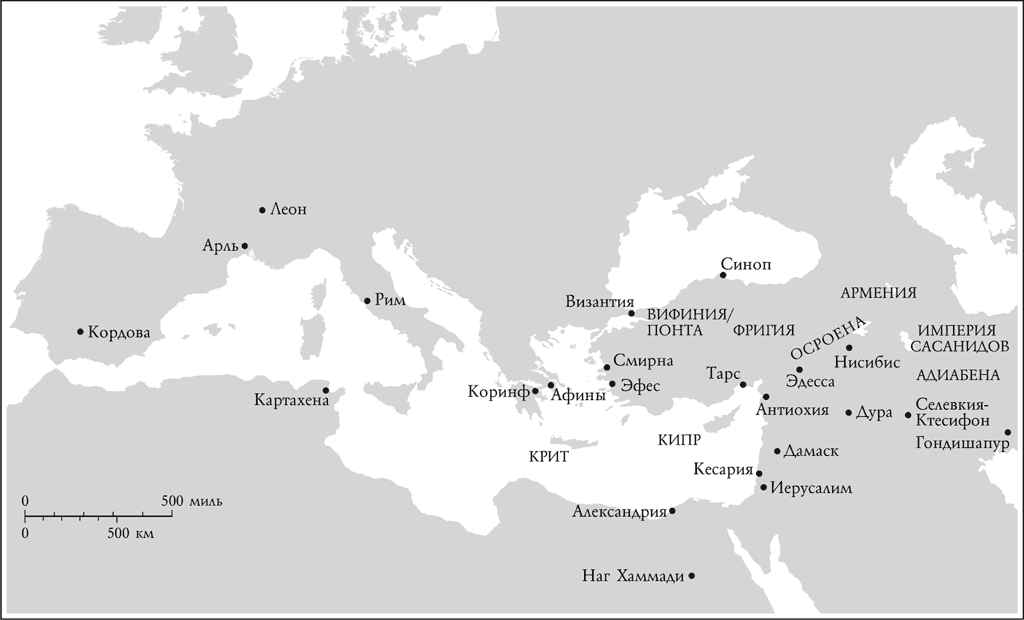

4. Распространение христианства во II веке н. э.

Из таких вопросов и ответов и сложилось направление мысли, которое, в разных его формах, сохранили для нас многие гностические документы. Во-первых, если Бог иудеев, создавший материальный мир, называет себя истинным и единственным Богом – значит, он либо глупец, либо лжец. В лучшем случае, его можно назвать платоновским термином «демиург» (см. с. 55); и над ним должна стоять Первопричина всего существующего, истинный Бог. Иисус Христос открыл человечеству истинного Бога; следовательно, он не имеет ничего общего с Богом Творцом иудеев. Знание истинного Бога позволяет созерцать изначальную гармонию вселенной, до той катастрофы, которой стало творение материального мира. Эта изначальная гармония, далекая от тварного мира и чуждая ему, включает в себя целую иерархию духовных существ или реальностей (эту иерархию гностики разных систем описывали подробнейшим образом, в самых умопомрачительных деталях). Тех, кто способен воспринять эту гармонию и иерархию, часто считали избранными некоей внешней силой (идея предопределения). К этим людям – гностикам – и пришел Иисус Христос, чтобы спасти их. А кто такой Иисус? Если между миром духа и миром материи нет истинного единства, значит, космический Христос гностиков не мог по-настоящему принять на себя плоть, родиться от смертной женщины, не мог испытывать те же ощущения, что люди из плоти и крови, – в особенности не мог переживать плотские страдания. Его исторические Страсти и Воскресение не были материальными событиями, а только казались таковыми: это был некий божественный спектакль (учение, называемое докетизмом, от греческого докейн – казаться).

Основные представления гностиков

Аналогично, истинная природа самого гностика не имеет ничего общего с материальным миром и человеческим телом: мы должны быть «из тех, кто проходит стороной», по выражению Евангелия от Фомы. Смертная плоть отвратительна, ее следует умерщвлять – или, напротив, душа настолько чужда телу, что самые безумные телесные излишества не повредят ее спасению. Враждебные комментаторы из ортодоксальной церкви, возможно, уделяли подобным плотским эксцессам больше внимания и приписывали им большую роль, чем та, которую реально занимали они в гностических практиках. К их описаниям, в которых возмущение борется с жадным любопытством, стоит подходить cum grano salis. В IV столетии кипрский епископ Епифаний, энергичный скандалист и неутомимый борец с ересями, описывал гностическую пародию на Евхаристию с использованием спермы и менструальной крови. В действительности строгая, аскетическая струя в гностицизме засвидетельствована куда лучше, чем распутство; поэтому неправдоподобными выглядят предположения о том, что гностицизм отличался большей свободой мыслей и нравов, чем та ветвь христианства, что впоследствии заняла господствующее положение. Еще сомнительнее видеть в гностицизме протофеминизм. Гностическая ненависть к телу слишком уж не сходится ни с современными мечтами об освобождающей сексуальности, ни с феминистическим восхвалением всего, связанного с женственностью и женским телом.

Несомненно, однако, что гностики действительно противостояли части церковных властных структур, в особенности по одному важному вопросу: о мученичестве. Как мы увидим далее (в главе пятой), это была принципиальная проблема для Церкви, которая, начиная с казни ее основателя, постоянно сталкивалась с преследованиями со стороны властей как Римской, так и Сасанидской империй. Можно было бы ожидать, что гностики, презирающие тело, будут с радостью приносить свои тела в жертву за веру, подобно другим христианам; но, очевидно, они считали, что тело недостойно даже такого употребления. Редкие истории о мучениках-гностиках встречаются; однако в целом, как показывают достоверные свидетельства, гностики не одобряли мученичество, считали его глупым и возмущались тем, что христианские вожди поощряют к этому верующих. Текст из Наг-Хаммади под названием «Свидетельство истины» насмехается над «глупцами, мыслящими в сердце своем, что если они исповедуют устами своими “мы христиане”… предавая себя плотской смерти», то обретут спасение. Апокалипсис Петра, тоже обнаруженный в Наг-Хаммади, гласит, что епископы и диаконы, посылающие малых сих на смерть, подлежат наказанию. А недавно открытое Евангелие Иуды, заглавие которого, возможно, призвано было шокировать епископов и их последователей, осуждает апостолов, которые гонят верующих, словно стада, на алтари жертвоприношений. Неудивительно, что Церковь, чьи вожди считали себя наследниками апостолов, в которой все более распространялся культ мученичества, гностиков терпеть не могла.

Гностическое презрение к плоти противоречило общему настроению иудейской религии с ее радостным приятием всего творения и представлением о личных отношениях Бога с его избранным народом. Это дистанцирование от иудаизма позволяло гностикам дать простой и прямой ответ на вопрос, столь занимавший апостола Павла: что именно из иудейского наследия имеет смысл перенести в новую религию? Среди гностиков были люди высокообразованные – сложные и зачастую малопонятные гностические тексты ясно это показывают; безусловно, они могли предложить более убедительное и непротиворечивое решение проблемы зла в мире, чем ортодоксальная христианская церковь. Зло просто существует: жизнь – это борьба между добром и злом в материальном мире, лишенном внимания и заботы истинного Бога.

Маркион и его движение

Довольно сильно отличалось от гностицизма другое современное ему течение, основанное христианским мыслителем начала II века по имени Маркион. Сын епископа черноморского порта Синопа, он стал кораблестроителем, преуспел в этом занятии и, разбогатев, занялся богословскими изысканиями. Около 140 года он явился в Рим – и через некоторое время, когда радикализм его подхода к вере сделался очевиден, был изгнан церковью. Подобно гностикам, с которыми его часто, но ошибочно смешивают, он стремился оторвать христианство от его иудейских корней. Основным его оружием стали писания Павла; однако, отталкиваясь от конфликтных отношений Павла с иудаизмом, он пошел дальше и пришел к тем же выводам, что и гностики: тварный мир ничего не стоит; плоть Иисуса была иллюзией, а за его Страсти и смерть несет ответственность Творец-Демиург. Как многие греки, Маркион считал ТаНаХ в его греческой форме грубым и нелепым: «иудейские басни», говорится о нем в Послании к Титу, которое Маркион приписывал апостолу Павлу. Бога Творца иудеев Маркион считал Богом справедливости, в отличие от Бога любви, открывшегося людям в Иисусе Христе. Христос пошел на смерть, чтобы удовлетворить требования Бога Творца к человечеству.

Восстановить библейские труды и комментарии Маркиона нелегко – по большей части они были уничтожены его врагами. Однако ясно, что он был буквалистом: презирал символические и аллегорические толкования Писания и понимал написанное в прямом, очевидном смысле. Если буквальный смысл текста противоречил его представлениям об истинной религии, он просто отвергал текст. В результате «зачеркнут» оказался весь ТаНаХ, хотя к пророчествам Маркион обращался для того, чтобы дополнить ими свою картину спасительных деяний Христовых. От Нового Завета осталось собрание посланий Павла (возможно, то самое, которым пользуемся сейчас мы) и Маркионова версия Евангелия от Луки. Быть может, Луку Маркион выбрал просто потому, что на этом Евангелии вырос; но, может быть, его привлекли постоянные у Луки ссылки на Духа в истории Христа и Церкви, или очевидная связь Луки с Павлом через авторство Деяний. Чтобы гарантированно донести до читателей свою антииудейскую и ультра-паулинистскую позицию, к своему канону Маркион добавил собственную книгу «Антитезы», в которой объяснял свой выбор книг и отличие своей подборки от еврейской священной библиотеки. Маркион не был чудаком-одиночкой: следы дискуссий с ним от Франции до Сирии показывают, что его учение распространилось очень широко – и известно, что вплоть до конца X века маркионитские общины сохранялись на границе нынешних Ирана и Афганистана. Маркион занимал мысль и воображение великого лютеранского историка Церкви XIX–XX веков Адольфа фон Гарнака; и стоит сказать, что в духовном пути Мартина Лютера слышатся любопытные отзвуки Маркионовой мысли – таковы отвращение к идее Божьего суда, противопоставление Закона и Евангелия, увлечение Павлом, одинокий поиск глубинного смысла Священных Писаний.

Канон, символ веры, служение, вселенскость

Гностицизм и маркионизм предлагали культу Иисуса два возможных варианта будущего. Гностическое христианство предполагало широкое разнообразие вероучений; в сущности, при победе гностицизма благодаря его терпимости к синкретическим учениям христианство могло бы скоро раствориться в некоей обобщенной «новой римской религиозности». Церковь, в которой победил бы Маркион, напротив, сделалась бы четко ограниченной, жесткой организацией, – такой же, как Павловы общины, служившие для Маркиона примером. Христианство, сложившееся как реакция на эти вызовы, усвоило стратегию Маркиона: как и иудаизм в ответ на падение Иерусалима, оно стремилось к единообразию, к единству веры и богослужебной практики. Это требовало представления о том, что Церковь повсюду едина; универсальная версия христианства, впервые проповеданная Павлом в его миссии у язычников, теперь была дополнена и обогащена риторикой и терминологией древнего Израиля, также относящейся к единству общины. Из обычного греческого прилагательного «католикос», означающего «общий», «целый» или «повсеместный», родился термин, обладающий для христианства огромным значением, несмотря на то, что в Библии это слово не встречается. Впервые мы встречаем его в начале II века, в послании епископа Игнатия Антиохийского к жителям Смирны; однако епископ, очевидно, полагает, что его адресаты с этим термином уже знакомы – он не трудится объяснять им, что означает «целая [католикэ] Церковь».

Так был сделан важнейший шаг. С тех пор христиане не переставали говорить о своем единстве, несмотря даже на то, что практически никогда им не удавалось поддерживать единство в реальности. Но они не прекращали своих попыток – и использовали для построения «кафолической» веры три главных орудия: общий список авторитетных священных текстов («канон» – греческое слово, означающее «прямая ветка» или «правило»); Символы веры; живой авторитет священнослужителей. Легко (и вполне в духе традиции) было бы поведать историю этих трех церковных нововведений как историю синтеза и согласия; однако нельзя не сказать и о потерях, к которым эти нововведения привели. Так, последнее из них в конечном счете вызвало раскол христианской церкви на несколько иерархических систем, каждая из которых претендовала на исключительный вселенский авторитет; почти таким же спорным стал вопрос о Символе веры. Если же спросить, почему кафолическое христианство с такой легкостью вытеснило и гностические альтернативные варианты и маркионизм, – в ответ следует указать на священную литературу: именно кафолическое христианство составило собрание текстов, и по сей день служащих основой вероучения в самых разных христианских церквах.

Как христиане собирали свою Библию

Начнем с того, что у христиан был иудейский ТаНаХ, в котором они упорно стремились разыскать пророчества о жизни и смерти Иисуса; именно ТаНаХ они имели в виду, говоря о «писании» в начале II века. К концу этого века понятие «писания» стало уже сложнее: к этому времени многие христиане включали в него и Новый Завет – собрание книг, написанных христианскими авторами. Создание новозаветного канона было долгим и постепенным, хотя усилия Маркиона и ускорили этот процесс. Первое собрание новозаветных книг, знакомых нынешним христианам, по-видимому, было осуществлено в середине II века – однако не следует думать, что все христиане повсюду и сразу его приняли. Древнейший список новозаветных книг, дошедший до наших дней, датируется 367 годом: он содержится в пастырском послании Афанасия, епископа Александрийского. Но и в то время отдельные части церкви продолжали спорить о том, нужны ли христианам четыре евангелия, кое в чем противоречащие друг другу; и вплоть до V века некоторые церкви пользовались гармонизированным изложением четырех евангелий (по-гречески «Диатессарон»), автором которого стал в конце II века сириец Татиан (см. с. 204–205). Кроме того, некоторые книги то попадали в канон, то из него исчезали: так, Коринфская церковь долго хранила как Священное Писание первое из посланий к Коринфянам римского церковного руководителя Климента (см. с. 155–156), в других местах христиане многие годы продолжали читать антииудейское Послание Варнавы. Некоторые христианские общины Восточного Средиземноморья вплоть до V века с подозрением относились к Откровению.

Это означало, что отныне множество книг как иудейских, так и христианских по происхождению – всевозможные евангелия, Откровения, Деяния и тому подобные – должны были выйти из церковного обращения. Немногие, в основном старейшие из них, попали в одобряемые церковью собрания «апокрифов» (см. с. 89–90); другие маячили где-то на краю христианского сознания, в особенности, если содержали в себе запоминающиеся картины или интересные сведения, отсутствующие в канонических книгах. Так, имя Анны, матери Марии и бабушки Иисуса, можно найти лишь в исключенных книгах, прежде всего, в сочинении под названием «Евангелие детства [Протоевангелие] Иакова». Вол и осел из Вифлеемских яслей, которых мы привыкли считать свидетелями Рождества, также появляются лишь в тексте конца VIII–IX века, хотя, возможно, и основанного на более ранних апокрифических книгах. То же можно сказать и об обезглавливании апостола Павла, и о мученичестве святого Петра: согласно апокрифическим Деяниям Петра, Петр настоял на том, чтобы его распяли вниз головой, дабы смерть его была еще унизительнее смерти Господа. Сама эта литература давно забылась, но живые и яркие картины, ею нарисованные, вошли в массовое сознание, а из него – в христианское искусство: вола и осла, например, мы и сегодня встречаем на открытках и в рождественских гимнах.

Символ веры (краткое перечисление того, во что верят христиане) был легок для запоминания и тем удобен: он позволял стандартизировать христианскую веру и поставить преграду на пути бесконечных спекуляций и споров о том, что же на самом деле означает то или иное место в Писании. Вполне возможно, что с самых первых дней христианства новые последователи Христа произносили эти формулы при крещении: нечто очень похожее на символы веры можно найти в посланиях Павла и других раннехристианских источниках. Однако во II веке, в ответ на растущее разнообразие христианских вероучений, символы эти приобрели новый, агрессивный тон. Взять, например, изложение веры, данное епископом Иринеем Лионским в его вероучительном сочинении, написанном в конце II века по-гречески, но дошедшем до нас только в армянском переводе. Для удобства запоминания его символ разделен на три главы, каждая из которых говорит об определенном аспекте отношений христианина с миром божественным:

Бог Отец, непроисшедший, необъемлемый, невидимый, единый Бог, Творец всего; это – самое первое положение нашей веры. Второе же положение – Слово Божие, Сын Божий, Христос Иисус наш Господь, являвшийся пророкам соответственно с образом их пророчества и следуя определению Отца, – чрез Которого все произошло, Который также в конце времен… соделался человеком между людьми, видимым и осязаемым, чтобы упразднить смерть и показать жизнь и произвести общение единения между Богом и человеком. И третье положение – Дух Святый, Которым пророки пророчествовали и отцы научились божественному… и Который в конце времен новым образом излился на человечество по всей земле, обновляя человека для Бога.

Этот символ веры намного короче последующих, призванных отражать новые вызовы христианству; однако практически каждое слово его направлено против тех или иных гностических воззрений. Ни один гностик не согласился бы с тем, что Бог сотворил все, что Иисус был «осязаемым», что Дух вдохновлял иудейских пророков и учил божественному иудейских «отцов».

Определение авторитета

Но прежде всего, Церкви необходим был некий единый и универсальный авторитет, способный принимать решения: отбирать тексты для канона или сравнивать символы веры разных церквей и определять единое направление вероучения. Только Церковь, обладающая таким авторитетом, могла бы именоваться воистину вселенской. II столетие н. э. отмечено и значительным ростом авторитета христианских священнослужителей, и упорядочением их иерархии. К 200 году н. э. уже существовала единая Вселенская церковь, где как само собой разумеющиеся принимались три типа священнослужителя – епископ, священник и диакон; и в последующие тринадцать столетий этой схеме почти ничто не угрожало. Под вопрос ее поставила лишь Реформация XVI века: Лютер и его последователи в спорах о природе священства искали подтверждения каждый своим взглядам в древнейшей истории христианства, однако в результате так и не смогли прийти к удовлетворительным выводам. Рассмотрим, почему так произошло.

Церковь Иакова, брата Иисуса

Нет ничего удивительного в том, что в Иерусалимской церкви сразу после смерти Иисуса выдвинулся единый лидер – его брат Иаков. Он, по-видимому, председательствовал среди апостолов – как оставшихся членов Двенадцати, так и новых, заслуживших это именование. Кроме того, Иерусалимской церковью при Иакове управляла группа старейшин, по-гречески «пресбютерой» – слово, от которого происходит наше «пресвитер», а также (с полемическими обертонами) «Пресвитерианская церковь». Была еще и группа из семи диаконов: «диаконос» по-гречески означает просто «слуга». Соблазнительно увидеть в этом некий зачаток позднейшей трехступенчатой системы епископов, священников и диаконов. Подобную же картину наблюдаем мы в одном из древнейших центров христианства, Антиохии Сирийской, в конце I века, после значительного пробела в источниках. На этой стадии церковью в Антиохии управлял один лидер, надзиратель или епископ («эпископос»), совершенно как в иерусалимской общине, к тому времени уже рассеянной; это был Игнатий – что любопытно, человек с латинским именем (здесь стоит припомнить, что само слово «христиане», изобретенное в Антиохии, также латинского происхождения, см. с. 131). Игнатию также помогали пресвитеры и диаконы. Может показаться, что именно на этих примерах основана позднейшая иерархия Католической церкви; однако это – лишь малая часть истории.

Иерархия в древней Церкви

Антиохия и Иерусалим при построении своих иерархических моделей, по-видимому, ориентировались на Иерусалимский храм и храмовую иерархию – чего и следовало ожидать от христианских центров, столь тесно связанных с палестинским прошлым христианства. Но в других местах христианские церкви, возникшие главным образом стараниями Павла и его помощников, развивались в более эллинистическом окружении – поэтому в Деяниях и в различных посланиях мы встречаемся с самыми разными моделями священнослужения. Часто можно услышать о «харисматах» – дарах Духа Святого; эти дары достаются отнюдь не только апостолам, и контролировать их распространение бывает нелегко (см. с. 123–124). Павел и его последователи не раз перечисляют дары Святого Духа; сравнивая списки этих даров, например в 1 Кор 12 и в Еф 4, нетрудно заметить, что они различаются. Очевидно, речь идет не о жестких технических терминах, а о попытках «на ходу» организовать миссию, требующую постоянной импровизации, поскольку образцов для нее в прошлом практически нет.

Однако схожие ситуации, в которых вновь и вновь оказывались проповедники, постепенно привели к стандартизации языка. Слова «пресвитер» («старейшина») и «епископ» («надзиратель») разбросаны по всем посланиям и Деяниям, однако очевидно, что на этой ранней стадии их часто применяли как синонимы к одним и тем же людям: так, например, в Деян 20 Павел обращается к пресвитерам Эфесским, однако говорит им, что Дух Святой сделал их пастырями или епископами над Церковью. Это можно сравнить с еще одной попыткой наладить организационную структуру церкви в условиях миссионерской импровизации – структурой Методистской церкви Джона Уэсли в Великобритании и Северной Америке, где наряду с так называемыми местными проповедниками, проживающими на одном месте, существовали мобильные странствующие миссионеры. Нечто подобное видим мы и в христианской церкви конца I века: здесь имеются как странствующие служители Церкви – апостолы и пророки, так и местные служители церкви – епископы и пресвитеры (взаимозаменяемые названия), а также диаконы – отдельная должность, предполагавшая помощь в совершении главного христианского обряда Евхаристии, а также ведение повседневных церковных дел.

Споры и разногласия

Быть может, неудивительно, что местное священство и странствующие проповедники порой конфликтовали между собой: они воплощали собой два типа власти, полученной от апостолов, и каждая форма служения могла обладать своими дарами. Напряжение между ними чувствуется в Дидахе (см. с. 144–145), где мы встречаем инструкции по распознаванию лжепророков, которые могут явиться в общину, и напоминание читателям о том, что местное священство следует почитать не менее странствующего: «Не презирайте их, но почитайте наравне с пророками и учителями». Нетрудно догадаться, отчего в общине возникла нужда в подобных наставлениях. Как разрешилась эта проблема? Со временем странствующее священство исчезло, и местное священство стало единственной легитимной формой авторитета в Церкви.

Быть может, это было неизбежно – по мере того, как возникали местные церковные центры, с собственными традициями и жизненным укладом, а бродячие учителя со своими опасными харизматическими дарами разносили по свету все более разнообразные учения и верования, схожие с теми, что мы находим в гностической литературе. Несмотря на сравнительную краткость своей истории, Вселенская церковь вслед за Павлом начала постоянно говорить о традиции, то есть непрерывной последовательности. Эта тема отчетливо проявляется в важном документе, составленном около 100 года н. э. – Послании Климента к Коринфской церкви. В Коринфе споры и разногласия привели к тому, что община сместила своих церковных лидеров и назначила новых. Климент, руководитель Римской церкви, отправил коринфянам письмо, полное самых суровых и резких выражений, – не потому, что они в чем-либо погрешили против веры, но потому лишь, что их поступок угрожал разорвать непрерывную цепочку преемства церковной власти, восходящую к апостолам, которые первые проповедовали Евангелие, полученное непосредственно от Иисуса Христа, «посланного Богом». Разорвать эту цепь, писал Климент, значит поставить под угрозу истинное служение Богу; иными словами, лишь прямое наследование церковной власти гарантирует, что вероучение в Коринфе, в Риме и во всей Церкви останется единым. В помощь себе Климент призывает пророка Исайю и, творчески перерабатывая его изречение, вкладывает ему в уста слова: «Поставлю им епископов праведных и диаконов верных». Такова первая дошедшая до нас формула апостольского преемства в христианском священстве. Коринфяне послушались Климента и вернули своих прежних лидеров; таким образом, здесь перед нами и первый известный случай заметного влияния римского клирика на жизнь другой церкви – прецедент, имевший большое значение для христианства в будущем.

Синонимию епископов и пресвитеров Климент, как и автор Дидахе, принимает как должное, хотя большинство источников именует его «епископом Римским». Еще одно римское сочинение, написанное, по-видимому, чуть позже Послания Климента неким Ермой и носящее название «Пастырь», говорит о сослужении коллегии пресвитеров-епископов, хотя окончательная версия «Пастыря» была написана в то время, когда епископом Римским был брат Ермы Пий. Это указывает на то, что существовали даже не два, а три ступени священнослужения; однако к концу II века возвышение одного, ведущего, епископа над другими пресвитерами практически завершилось. Важную роль здесь сыграли прославленные по всей Церкви семь посланий Игнатия, епископа Антиохийского, к различным церквам и к Поликарпу, епископу Смирнскому. Письма эти связаны с его арестом и последующей отправкой в Рим вскоре после 100 года н. э. и пронизаны ожиданием (точнее, радостной надеждой) того, что вскоре он станет мучеником.

В этих посланиях Игнатий много и подробно говорит о своей обеспокоенности тем, в чем мы сейчас узнаем разные формы гностических верований, в том числе докетическими представлениями о страстях Христовых. В спорах с ними он подчеркивает абсолютную реальность божественной и человеческой природы Христа, наилучшее воплощение которой видит в церковном обряде Евхаристии. Но как убедиться, что это учение истинно? Вместо доказательства Игнатий указывает на то, что данного учения придерживается Церковь в Риме, городе его будущего мученичества; интересно, что он не упоминает епископа Римского – только Церковь. Затем он переходит к роли епископа в каждой общине: епископ – человек, ответственный за хранение в данной общине неповрежденной веры и защиту ее от всевозможных уклонений. Именно епископ главенствует на евхаристической трапезе – следовательно, автоматически становится источником благодати: «Следуйте епископу так, как Иисус Христос [следовал] Отцу… Пусть никто не делает никаких дел церковных помимо епископа. Пусть лишь та Евхаристия считается истинной, что совершается епископом или тем, кому доверит ее епископ. Где епископ, там паства, так же, как и где Иисус Христос, там вся [католикэ] Церковь».

Переход к монархической модели управления

Циник, быть может, заметит: легко же было ему рассуждать, если в Антиохии уже был один-единственный епископ, и это был не кто иной, как сам Игнатий! Интересно, однако: из письма его собеседника и сотоварищамученика Поликарпа Смирнского явствует, что Поликарп отнюдь не обладал в церкви своего города такой же монархической властью. В послании Поликарпа описывается совет пресвитеров, при них – диаконы и еще одна особая группа женщин-церковнослужительниц – вдовы. Однако в этом состязании мучеников победил Игнатий: именно его пламенные речи в защиту монархического епископата легли в основу будущего устройства церкви. Возможно, это связано с тем, что он сознательно использовал терминологию жречества, хорошо знакомую христианам из язычников по средиземноморским культам. В любом случае его аргументацию подкрепляли рассуждения об апостольском преемстве, принадлежащие перу другого прославленного мученика, Климента Римского. Преимущества церковного единовластия были очевидны: одному человеку проще выступать «лицом» Церкви, сопротивляться расширению ее верований, да и председательствовать за евхаристической трапезой одному легче, чем целому совету. Церковь перешла к монархической модели управления – и легко понять, почему альтернативная модель странствующего священства скоро начала казаться ненужной и даже угрожающей для устоявшихся церковных порядков.

Важно отметить: до наших дней не дошли (не считая уже упомянутых нами гностических текстов) какие-либо споры христиан о переходе к церковному единовластию. Ранние христиане не боялись доверять свои разногласия папирусу и пергамену, и многие их дискуссии сохранились – но не в этом случае. Вскоре пресвитеры в больших церквах перешли под начало епископа: диаконы оставались помощниками епископов, время от времени вырастали до епископов сами, но никогда не бывали пресвитерами. Позднее роль диакона в Церкви уменьшилась; в поздней Римской империи диаконат обычно становился первой ступенью успешной церковной карьеры – клирик-диакон становился пресвитером, а затем, если повезет, и епископом, аналогично восхождению по лестнице чинов на гражданской службе.

Продолжение формирования церковной иерархии

В ходе формирования новой вселенской церковной иерархии особый авторитет приобрели епископы некоторых городов: на Востоке, вполне предсказуемо, Антиохии и Александрии (но пока, что тоже предсказуемо, не Иерусалим), на Западе – Рима. Здесь, в столице империи, погиб один из двух великих мучеников первого христианского поколения – апостол Петр; а позднее христиане заговорили о том, что он не только умер здесь, но и был первым единоначальным епископом Рима. В первые века христианства Петр и Павел почитались в Риме примерно одинаково, и в раннехристианском искусстве они обычно изображаются вместе; но сейчас в Риме равновесие явно сдвинуто в сторону Петра. Папа занимает епископский трон Петра: он правит Католической церковью из своего крошечного государства, в центре которого – огромный храм-базилика, воздвигнутый над Петровой гробницей. Хотя мощи Павла также с почетом хранятся в большой базилике (Сан-Паоло-фуори-ле-Мура – церковь Святого Павла за стеной). Этот храм расположен в миле от римских стен, в низине, где в прежние времена свирепствовала малярия – и рядовой турист, если специально не обратить на эту церковь его внимание, может и не вспомнить о том, что апостол язычников имеет какое-то отношение к Вечному Городу. Так было и задолго до страшного пожара 1823 года, уничтожившего большую часть исторического строения – и характерно, что, в отличие от базилики Святого Петра, известной продолжительным ее строительством и многократными перестройками, базилика Святого Павла со времени ее расширения в 380-х годах и до пожара почти не изменилась. Пренебрежение к гробнице апостола Павла в период Позднего Средневековья стало одним из тех соблазнов, коими поражал паломников Рим XV века.

Одна из великих загадок христианства

Послания Павла – древнейшие дошедшие до нас документы христианской традиции. Они определили собой богословие, впоследствии завоевавшее главенство в церкви; теология латинского Запада в особенности отражает заботу Павла о вопросах, вызвавших его серьезный конфликт с собратом-апостолом Петром (см. с. 115). Напряжение между апостолами отразилось и в некоторых ранних апокрифах. Мы уже отмечали, что, в отличие от литературных достижений Павла, Петр оставил нам лишь два коротких новозаветных послания, столь разных по стилю, что как минимум одно из них точно ему не принадлежит – и, в любом случае нельзя сказать, чтобы какое-либо из них играло заметную роль в жизни Церкви. Однако Петр был освещен огнями Рима. Угасание славы Павла и его постепенный уход из массового христианского сознания – одна из загадок христианства; однако очевидно, что частично ответ на эту загадку следует искать в усилении власти и росте славы римских епископов.

Становление Церкви Рима

Примерно в 160-х годах на месте погребения Петра была возведена часовня, возможно, в ознаменование столетия его смерти. Ее руины, главным образом под высоким алтарем нынешней базилики, были найдены в XX веке в ходе сенсационных археологических раскопок. Часовня была очень скромной; однако само ее наличие на общественном городском кладбище говорит о том, что христианская община открыто и решительно заявляла о своем присутствии в столице. Даже если Петр действительно умер в Риме, был ли он епископом этого города – остается неясным, а о его преемниках вплоть до конца I века, упоминаемых в церковном предании, мы не знаем ничего, кроме имен. Возможно, этот список римских епископов составлен задним числом в конце II века, когда единоначалие и апостольское преемство епископов сделались повсеместным правилом. Есть свидетельства, что даже во II веке римские епископы оставались членами совета пресвитеров в достаточно свободной и демократичной церковной организации, и престиж и особый статус Римской церкви приписывались именно этой коллективной организации, а не каким-либо конкретным людям.

Римская церковь II века была относительно многочисленна, однако составляла лишь ничтожную часть от общей массы городского населения; кроме того, в это время и еще несколько десятилетий спустя ее языком была не латынь, а греческий – что говорит о том, что состояла она в основном из иммигрантов. В богослужении Западной церкви греческий язык сохранился лишь в одной молитве, столь почитаемой (хотя в Писании ее нет), что и после того как церковь в Риме перешла на латынь, ее продолжали петь по-гречески. Эта трехчастная молитва: «Кирие элейсон, Христе элейсон, Кирие элейсон!» («Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй!») в православном богослужении используется так часто, что ее беспрестанное повторение звучит почти как мантра; в Западной церкви она появляется реже, но и здесь отмечает один из этапов подготовки к Евхаристии – и на протяжении столетий служит источником вдохновения для церковных композиторов. Она напоминает нам об эпохе, когда Церковь всего Средиземноморья говорила на одном языке.

Усиление власти епископов

Переход на латынь в христианском Риме, возможно, осуществил один из епископов конца II столетия, Виктор (189–199). Вполне вероятно, что он был первым в Риме единовластным епископом: Виктор принадлежал к тому же поколению, что Ириней Лионский и Димитрий Александрийский – лидеры, стремившиеся установить в церкви епископское единовластие, исходящее из одного источника, и единый вероучительный стандарт, который принимался бы повсюду (см. с. 152–153). Именно Виктор, с подачи Иринея, сузил диапазон допустимых для римского епископа доктринальных представлений, положив конец старинному обычаю, согласно которому епископ отсылал освященные евхаристические хлеб и вино различным христианским общинам города – в том числе гностикам-валентинианам, монтанистам и разновидностям монархианцев (см. с. 168–169). В сущности, это было наказанием: так возникло любимое орудие пап последующих веков – отлучение от причастия, превращавшее христиан-ослушников той или иной местности в изгоев. Отличная иллюстрация новой роли епископа – наставника в вере и хранителя дисциплины. Последующие епископы еще более подчеркивали свою роль в сохранении единства Церкви, посещая по очереди различные места христианского богослужения; в III веке, по мере того как у христиан появлялось все больше отдельных богослужебных зданий, этот обычай сделался основой позднейшего «литургического круга» папских богослужений, сохранившегося в Риме до сего дня. Впоследствии примеру епископа Римского начали следовать епископы многих других больших городов.

Уже в течение III столетия римский епископ начинает приобретать особую роль среди епископов западных церквей. Слово «папа» применительно к нему мы впервые встречаем в правление епископа Маркеллина (296–304), на надгробной надписи одного из его диаконов, Севера, в городских катакомбах. В конце концов, ни одна другая церковь на Западе не могла похвастать могилами двух апостолов сразу! К III веку начинается паломничество христиан в Рим. Камни вокруг изначальной часовни Святого Петра покрыты древними надписями, которые оставляли пилигримы; датировать их нелегко, но можно с уверенностью сказать, что схожие надписи мы находим на остатках часовни на Виа Аппиа, к юго-западу от Рима, под нынешней церковью Сан-Себастиано. В этой придорожной часовне, по всей видимости, хранились останки Петра и Павла некоторое время после гонений на христиан в середине III века н. э.; имена и благочестивые приписки, часто с грамматическими ошибками, свидетельствуют о том, что эти надписи оставляли паломники, пришедшие издалека, – и зачастую очень невысокого звания и положения.

Возможная альтернатива Риму

Единственным возможным соперником Римской церкви была церковь на побережье Северной Африки – по-видимому, первый крупный центр латиноязычного христианства; однако Северная Африка, при всем множестве мучеников конца II и III века, не могла предъявить святынь, равных гробницам двух апостолов. В 256 году между Стефаном, епископом Римским, и Киприаном, епископом Карфагенским, состоялся спор, в ходе которого римский епископ впервые обратился к Мф 16:18: Христово обещание Петру: «На сем камне Я создам Церковь Мою» – он истолковал как дарование римским епископам, предполагаемым наследникам Петра, особой власти и авторитета (см. с. 197). В Северной Африке это заявление было встречено с умеренным недовольством, в Восточном Средиземноморье – с вежливым скептицизмом. Как мы увидим в дальнейшем, еще много исторических случайностей потребовалось для того, чтобы Рим занял свое нынешнее место в христианской церкви.

Монтанизм: новые пророки и борьба с ними

История постепенного исчезновения странствующих христианских учителей и пророков и утверждения единовластного авторитета епископов завершилась, по-видимому, в конце II века конфликтом Вселенской церкви с движением монтанизма, или так называемых новых пророков. Монтан был выходцем из Фригии в горах Малой Азии – области, во II веке известной как один из древнейших центров христианства, прославленный и многочисленностью христиан, и их ревностью в вере. Именно в Малой Азии разыгрывается действие пророческой поэмы Иоанна Богослова; и позднее и неохотное включение книги Откровение в Новый Завет, возможно, связано именно с тем, что среди малоазиатских христиан пророчество еще долго оставалось актуальной темой. Как многие новообращенные, Монтан сделался страстным поборником и проповедником новообретенной веры: однако пошел дальше прочих – и со временем (по-видимому, около 165 года, точная дата неизвестна) объявил, что получил от Святого Духа новые откровения, дополняющие христианское благовестие. Вождей церкви встревожило не столько содержание этих откровений, сколько явный вызов их авторитету. По какому праву этот человек, никем не уполномоченный, не имеющий апостольского преемства, вещает новые истины о вере и увлекает за собой восторженную толпу?

Как Церковь определяла отношение к Монтану

Хуже того: Монтана сопровождали женщины-пророчицы, вещавшие в состоянии экстаза. За прошедшее столетие женское лидерство в Церкви практически сошло на нет, и такое сочетание пророчеств и активной роли женщин опасно напоминало сивилл-провидиц в античных языческих культах. Только таких ассоциаций не хватало религии, изо всех сил подчеркивавшей свое отличие от всех прочих! Одни в Азиатской церкви считали Монтана даром Божьим, другие – опасным противником. Не в силах разрешить этот вопрос самостоятельно, церковь Малой Азии обратилась к другим средиземноморским церквам – и, к большому разочарованию монтанистов, Елевферий, епископ Римский, решительно их осудил. Как часто случается, «перейдя в оппозицию», монтанисты начали делать куда более резкие заявления, чем прежде – и полное отлучение от Церкви по решению совета епископов стало для них печальным, но неизбежным исходом. Их страстная приверженность Духу обрела симпатии в некоторых других частях христианского мира, в особенности в Северной Африке, с ее давними традициями пламенной веры: так, монтанистом стал известный христианский писатель начала III века Тертуллиан (см. с. 166–167). У себя на родине, во Фригии, монтанисты упрямо продолжали свою деятельность, по меньшей мере до VI века. Дух гордых потомков новых пророков был сломлен в 550 году, когда византийский император Юстиниан отправил во Фригию войска и разорил великое святилище пророков-основателей в монтанистской крепости Пепуза. Постепенно было забыто даже ее точное местонахождение: вновь открыли Пепузу энтузиасты-исследователи уже в наше время. Однако меньше чем через сто лет после императорского вандализма в Пепузе на Византийскую империю обрушилось «новое пророчество»: армии мусульман двинулись из Мекки на север и вторглись в границы Малой Азии. Быть может, выжившие малоазийские монтанисты приветствовали этих нежданных союзников?

Монтанисты не сомневались, что на землю Пепузы вот-вот снизойдет Новый Иерусалим – и это их убеждение резко контрастировало с взглядами Вселенской церкви, к тому времени уже забывшей убеждение Павла в том, что Господь Христос скоро вернется на землю. На протяжении следующих нескольких веков в скорое Второе пришествие верили лишь маргинальные группы христиан. Среди современников Монтана в ортодоксальной церкви лишь Ириней, епископ Лионский, надеялся еще при жизни встретить явление Господа; и эта его надежда так смущала последующие поколения христиан, что греческие оригиналы его книг не сохранились, а из многих латинских переводов соответствующие пассажи вычеркнуты. Латинский перевод рассуждений Иринея о Втором пришествии нашли лишь в конце XVI века. Он поверг Католическую церковь, боровшуюся в то время с Реформацией, в немалое смятение, ибо оказалось, что один из столпов католической веры имел много общего с нынешними радикальными протестантами!

Конфликт моделей церковной власти

Внимание монтанистов к новым откровениям в Духе можно рассматривать как реакцию на постепенное ужесточение новозаветного канона; однако в их рассуждениях ничего еретического почти не было. Спор шел об источниках власти. В резком неприятии монтанизма со стороны церковных иерархов, возможно, отразилось напряжение между городским христианством конца I века, в котором постепенно создавался единоначальный уклад, и энтузиазмом новых христиан из деревенской глуши. Церковь остановилась на единой модели управления: единовластное епископство и три ступени священнослужения – монтанисты противопоставили ей дар пророчества, случайным образом изливающийся на простых верующих. Обе эти модели в последующей христианской истории вновь и вновь сходились в поединках: монтанизм – лишь первый масштабный конфликт между ними. То же мы увидим позже в выступлениях первых протестантских мятежников против Рима, в радикальных движениях среди самих протестантов – у методистов и миллеритов, у пятидесятников и в африканских церквах – со всеми ними мы познакомимся. Не стоит забывать и о другом конфликте, вернувшемся в Церковь после почти двухтысячелетнего затишья, о котором предупреждал нас викторианский ученый священник, чьим «Биографическим словарем христианства» мы пользуемся и по сей день: «Если бы монтанизм победил, развитием христианского учения руководили бы отныне не ученые мужи, славные своей мудростью, а безумные, экзальтированные женщины».

Важный шаг Церкви к самоопределению

И гностицизм, и монтанизм подтолкнули Церковь к более четкому самоопределению, заставив ее захлопнуть двери перед всевозможными вариантами «альтернативного» христианства. Борьба с гностицизмом заставила христианство прежде всего прекратить стремительный отход от иудейских корней, длившийся почти все первое столетие существования христианства. С первых своих дней христианство изучало ТаНаХ, надеясь найти в нем предсказания, а точнее, отголоски собственной веры в Богочеловека Иисуса Христа. И теперь, уже более сознательно, с помощью цитирования собственной литературы и чтения священных текстов на общинных богослужениях, Церковь подтвердила ценность, наряду с Новым Заветом, и того собрания книг, что теперь называеся Ветхим Заветом. Однако перед епископами, хранителями вероучения, по-прежнему стояла проблема, связанная с распространением христианства по всему Средиземноморью, даже за пределы Римской империи – и, в том числе, среди высокообразованной элиты, говорящей, пишущей и думающей по-гречески, привычной к греческой философии и образу мыслей.

Павел из Тарса едва ли получил хорошее классическое образование – никаких следов его не заметно ни в стиле, ни в содержании, ни в форме его посланий. О философии он и не вспоминает: лишь один из новозаветных авторов, поклонник Павла, составивший Послание к Колоссянам, упоминает философию – и то как «пустое обольщение».

Сто лет спустя такой решительный подход уже не срабатывал. Среди христиан появилось немало высокообразованных людей, что не могло не повлиять и на их веру. Они принимали многие общественные ценности своего мира; но не удовлетворяли их и радикальные попытки гностиков приспособить христианство к иным системам мышления. Возникали серьезные вопросы об отношении христианства к греко-римской культуре, которая в конце I века н. э. как раз переживала расцвет, именуемый «периодом второй софистики», – творческий подъем с гордостью за свои культурное прошлое. Неудивительно, что вдумчивые христиане, прислушиваясь к культурным диалогам, происходящим в окружающем мире, задумывались о том, как использовать лучшее в своей культуре во благо своей веры. Задача эта была нелегкой. Возможно ли призвать Платона, Аристотеля или их новейших истолкователей в проповедники Евангелия? «Вторая софистика» предлагала мудрость, ничем не обязанную христианскому Писанию; следует ли считать, что эта мудрость ничего не стоит? Многие христианские интеллектуалы и мыслители полагали, что ответ на эти вопросы очевиден: греческое наследие Церкви необходимо. В попытках использовать греческую культуру для христианской проповеди они, можно сказать, возвели гигантское здание христианского вероучения невиданной прежде сложности и красоты; и, к добру или к худу, достижения их навсегда остались для Церкви ориентиром и маяком.

Иустин, Ириней, Тертуллиан

В течение II столетия многие христиане задавались этими вопросами, но так их и не разрешили. В сущности, в христианстве никогда не прекращались размышления и споры о соотношении между истиной, открытой Богом в священных текстах, и тем поиском истины, что неустанно ведет наш человеческий разум – согласно христианской вере, также дар Божий. Характерно – и свидетельствует о широком распространении христианства к тому времени – то, что некоторые наиболее значительные авторы II века, дошедшие до нас: Иустин, Ириней, Тертуллиан – принадлежали к Римской церкви или миру Западного Средиземноморья. Двое других, Климент Александрийский и Ориген, вышли из Александрии, прославленного интеллектуального и коммерческого центра на побережье Египта. Однако все они, кроме Тертуллиана, думали и писали по-гречески: на этом языке говорила церковь по всему Средиземноморью, даже на латиноязычном Западе, и это свидетельствует о том, что западное христианство в ту эпоху было еще в основном городским и тесно связанным с грекоязычным Востоком. Собственно говоря, Иустин и Ириней своими путешествиями с Востока на Запад подтверждают представление о мобильности и взаимосвязанности древних христиан.

Иустин Философ

Иустин родился в Самарии; о том, как пришел к вере, он рассказывает вкратце, иллюстрируя свою позицию в споре о разуме и откровении. Вполне возможно, его рассказ – не реальное воспоминание, а притча. Он говорит, что отправился получать высшее образование в Эфес, но там его ждали одни лишь разочарования. Начал он, вполне предсказуемо, с самой популярной философии своего времени – стоицизма, однако наставникстоик ничего не смог рассказать Иустину о Боге: неудивительно, поскольку стоицизм уделял самопознанию и самовоспитанию намного больше внимания, чем природе Божества. С последователем Аристотеля Иустину повезло еще меньше – тот платой за учение интересовался куда больше, чем философией (возможно, это выпад в сторону Аристотелевой систематичности и практицизма). Пифагореец тоже его разочаровал: этот потребовал, чтобы Иустин вначале в совершенстве изучил музыку, астрономию и геометрию, дабы узреть тайны, воплощением коих служат эти искусства. Наконец Иустин отправился к платонику и успокоился на платонизме; но лишь до тех пор, пока однажды, гуляя по побережью близ Эфеса, не встретил старика, который завел с ним долгую беседу и заключил ее рассказом об иудейских пророках, предсказавших Христа. Так завершился духовный путь Иустина. Ключевым пунктом в этой саге стало то, что мудрость пророков оказалась древнее греческой мудрости; в век, когда древнейшее почиталось наилучшим, для всех заинтересовавшихся новой верой это была прекрасная рекомендация. Однако, став христианином, Иустин не снял плащ философа («паллий») – предмет одежды столь же красноречивый, как белый воротничок современного западного христианского священника; впрочем, быть может, паллий лучше сравнить с парадной мантией и четырехугольной шапочкой оксфордского «дона», поскольку ношение плаща обозначало притязание на способность учить философии. И в повседневной жизни, и в научной работе плащ Иустина ярко свидетельствовал о том, что он не видит противоречий между греческой философией и христианством.

Иустин высоко ценил весь свой духовный опыт и потому стремился объяснить свою новообретенную христианскую веру тем, кто находился за пределами церкви, так, чтобы они смогли его понять; он стал первым из «апологетов», открывших во II веке диалог с окружающей культурой с целью показать, что христианство стоит выше высочайшей мудрости мира сего. С особым удовольствием изъяснял он таинственное отношение Иисуса Христа к Богу Отцу так, чтобы его понял образованный грек, поставленный в тупик странным христианским вероучением. Он использовал широко известный термин, бывший в употреблении как у платоников и стоиков, так и у эллинизированных иудеев, испытавших в своем богословии влияние иудейского ученого I века Филона Александрийского: Слово (Логос), ключевой термин поэтического гимна, открывающего Евангелие от Иоанна. Для Иустина Бог Отец соответствует платоновскому Высшему Существу. Споря с гностиками, Иустин подтверждал, что именно Бог создал материальный мир, и стремился обойти проблему отношений между Богом и миром, поставив Слово между ними посредником. Явление Логоса предвидели не только иудейские пророки, но и великие философы, как Платон: так, последний удостоился чести попасть в предвестники христианства. Наконец Логос полностью и окончательно явился в Иисусе Христе, существе, отличном от Отца, однако происходящем от Него так же тесно и непосредственно, как пламя свечи, зажигаемое от другой свечи: «Свет от Света» – выражение, в IV столетии вошедшее в Символ веры, ныне называемый Никейским.

Ириней Лионский

Такое использование Логоса сделалось популярно среди богословов II века; встречаем мы его и у младшего современника Иустина, Иринея. Ириней, родом, по-видимому, из Смирны в Малой Азии, уехал учиться в Рим, а оттуда переселился на юг нынешней Франции, в Лион. В 177 году начались преследования Лионской церкви; епископ Потин был казнен, и Ириней занял его место. Его писательская карьера была вызвана практическими заботами отца духовного, чью паству смущали как гонения со стороны властей, так и соблазны гностических верований. Ириней не был, как Иустин, смелым мыслителем – он делал то, что в его положении и требовалось: подобно Игнатию Антиохийскому, защищал христианство от гностицизма, подчеркивая важность отеческого предания, воплощенного в епископате и в уже упомянутых мною символах веры (см. с. 152–153). Как мы уже видели (см. с. 145), Ириней использовал слово «ересь», встречающееся в позднейших новозаветных посланиях, в смысле «секта», и применял его ко всей палитре гностических верований. Тем самым он давал понять, что борется с единым, хотя и многоголовым, движением. Именно он ввел в христианство понятие «ереси», которому в дальнейшем суждено было большое будущее. «Ересь» стала естественным антонимом единой и единоначальной Вселенской церкви.