Всюду небо

Вот так и надо начинать новый год – с горящим на верхушке мачты фонарем в шторм! – тостировал отец Абрикосов. – Вы только представьте: миллионы лет живет на земле человек, и по сей день проявлена ничтожнейшая толика его способностей! Тебе, Райка, следует воплотить свое полнолуние и прожить жизнь, для которой тебя предназначила судьба. Тебе, Федор, необязательно измерять саму стопу, мучаясь с линейкой, чтобы определить метраж тоннелей и глубину провалов своими частями тела. Достаточно замерить расстояние между запястьем и локтевым сгибом: оно будет равно длине твоей ступни. Об этом в своих трудах писал еще Леонардо да Винчи, когда работал над “Витрувианским человеком”. Тебе, Сонька, пора на пенсию, хватит бегать по вызовам, высунув язык, пора и честь знать. Тебе, Павел, в новом году купим новый аквариум…

– Ура!!! – обрадовался Пашка. – А то я посадил макропода к петуху, а тот стал такой Тристан-отшельник, набросился на макропода – сразу началась крутая разборка. И хотя там находился сачок, а они все испытывают благоговейный трепет перед сачком, – петух ни на что не посмотрел, и если бы я макропода скорей не забрал обратно, он просто бы его загрыз!

– Девочку ему надо, твоему петуху, – заметил умудренный жизнью Федор.

– Он сам девушка, – отвечал Павел.

А пока мои пили чай, ели торт и говорили о том, как устроен мир, я позвонила Флавию поздравить с Новым годом. Всегда я звоню в подобных случаях, даже в свой день рождения, не хочется ставить его в неудобное положение, что он мне не позвонил – не поздравил.

К телефону подошла Иовета.

– Господи! – воскликнула она. – У нас был такой хороший год. Пусть новый год будет еще лучше!

– Что?! – услышала я крик Флавия. – Скажи спасибо и втайне помолись, чтобы следующий год не был хуже! Как ты смеешь, неблагодарная, требовать у Бога все новых и новых благ?!!

– Жопе слово не давали, – отмахнулась Иовета. – Слушай, Рай, я сварила холодец – положила на тарелочки, салатик всем разложила, собираемся обедать. Вдруг звонок, приходит соседка – с Новым годом – приносит плетёночку, в ней три конфетки (она у меня иногда деньги занимает, выпивает немного). Я: “Спасибо, спасибо, вот вам кексик абрикосовый”. Она: “Ну, нет, я кексик не люблю. Можно мне вместо кекса кусочек холодца?” А я ей говорю: “Почему вместо, вот я тебе его в фольгу заверну”. А она отвечает: “Не надо заворачивать, я его сейчас съем”. Потом пожаловала Марина Александровна – старушка, она была главным режиссером Театра Моссовета. Туркевич ее фамилия, еврейка, хорошая такая женщина, все стены у нее заклеены фотографиями артистов. “Ой, – она мне жаловалась, – не могу дойти на похороны Миши Ульянова”, – все переживала. “Мне так неудобно, возьмите мне в магазине творожка? Там одна женщина приносит – домашний. Вот и будет что-нибудь покушать…” Я это когда слышу, сразу говорю: “Марина Александровна, вы не стесняйтесь, только скажите, я вам схожу и все куплю”. “Ну, мне очень неудобно…” – она все время повторяет. А ей восемьдесят восемь лет! Представляешь? Куда ж она? Так вот заходит и показывает мне четыре платка: душа моя, выбирайте! Я говорю: “Марина Александровна, у меня этих платков – завались и больше! Не знаю, куда девать”. Она: “Нет-нет, вы меня так выручаете, пожалуйста, выберите, а то вы меня обидите”. Ну, я один взяла и говорю ей: “Будете салатик и кусочек холодца?” Она отвечает: “Большей радости вы мне даже не могли доставить!” – “А помайонезить?” – “Ну, сделайте, как вы считаете нужным…” Она интеллигентная, главный режиссер, понимаешь? Туркевич! У нее артисты раньше собирались. Теперь забыли, конечно! Восемьдесят восемь лет! Вот так, Рай, я тебе кусочек оставлю, не сомневайся. А капустку сделать тебе? Клюковка понравилась? Папе привет передай, с Новым годом, здоровья, счастья, мамочку капустой угостила? Ты их не обижай! Ну, здоровья, счастья, работа-то есть у вас с Флавиком? Целую, с Новым годом!

И передала трубку Шимановской.

– Я, собственно, по делу, – сказала Агнесса, – у нас в Третьяковке собирают выставку нонконформистов. Твой Золотник ведь не был конформистом? И “нон”, тоже, видимо, нигде не засветился. Как раз им нужны такие маргиналы, чтобы оттенить знаменитостей. Я посоветовала куратору, он сказал: пускай принесет, мы посмотрим. Уверена, его возьмут, единственное, могут испугаться, что он получше гениев подпольных. Выбери парочку из небесных вознесений, разнофигурные, с жемчужными отливами.

– Покорнейше благодарю, – ответила я, не вдаваясь в подробности, зачем ей морочить голову в новогоднюю ночь?

Картины в комплекте, Вован их доставит, куда скажет Бубенец, в его интересах пожинать лавры дяди и умножать свои доходы.

– Я все-таки склоняюсь к мысли, – добавила Агнесса, – что его творчество каким-то боком касается Послания Павла к Коринфянам, ибо сказано, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, – каждого дело обнаружится, ибо в огне открывается, каково оно есть. И огонь испытывает дело каждого…

Эхо нашей беседы разносилось по всей квартире. Так что моя семья с интересом прислушивалась к этому разговору. Пашка, перед тем как заснуть, даже спросил у Абрикосыча:

– Дед, а Христос был кто? Бог или человек?

– Твой вопрос не так прост, – начал обстоятельно Альберт Вениаминович. – Он требует всестороннего рассмотрения, поскольку является краеугольным камнем христианства и вообще всех религий. С таким же точно успехом можно спросить: дед, а фотон – волна или элементарная частица? Хочешь верь, хочешь не верь – это зависит от того, кто на него смотрит! Один и тот же фотон тебе, Павел, покажется волной, а мне продемонстрирует незыблемые свойства элементарной частицы. Каков же он, когда ни ты, ни я не обращаем на него внимания? Един в двух лицах, частица и волна – в одном флаконе…

Альберт Вениаминович вдохновенно излагал Пашке квантовую теорию. Увидев, что внук уснул, Абрикосов улыбнулся, вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь, оставив ребенка наедине со сторонами света – Югом, Востоком, Западом, Севером, Надиром и Зенитом.

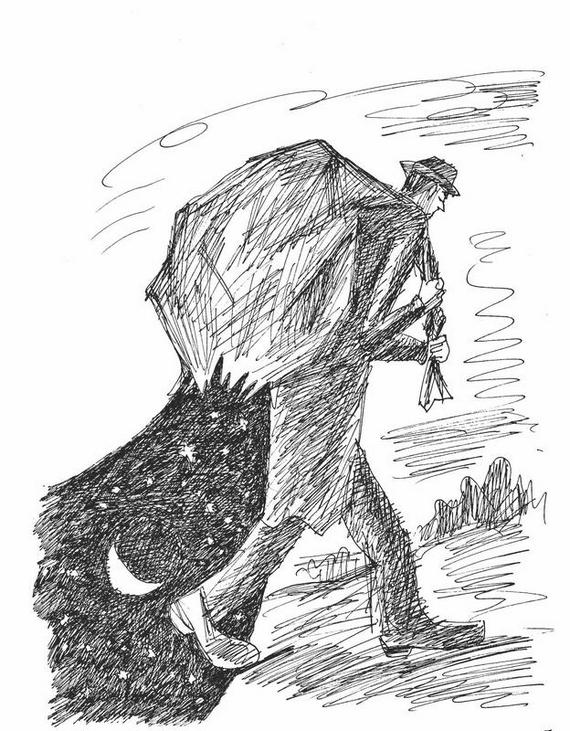

Под утро Нового года, когда человек принимается заново творить свою историю, мне приснилась наша квартира, только пол земляной с серебристой ковыль-травой. Дверь к Илье Матвеичу приоткрыта, он в глубине комнаты, нарядный, в кепке, – поставил на мольберт свежий холст и карандашиком набрасывает силуэты, а сам сияет и слегка просвечивает, он меня даже напугал, мне показалось, что это инопланетянин.

– Рай, – говорит, – у тебя скоро день рождения, хочу тебе картину подарить.

– Только вы поскорей, – говорю. – А то мы уезжаем.

– К твоему возвращению, – сказал он, – точно будет готова.

– Я совсем уезжаю, – сказала я. – Навсегда.

– Напишу и поставлю на антресоли, – он продолжал. – Будет тебя ждать.

Тут какой-то ветер пронесся по коридору, всколыхнул траву. И я проснулась.

Проводив Павла на елку, я возвращалась домой.

В утренних сумерках гасли фонари, снег скрипел под ногами, небо опоясывали белые радуги, близкое уносилось вдаль, а то, что казалось у черта на куличках, – вот оно, только руку протяни. Город уже вырисовывался во мгле, но пока сливался с небом и, едва проступив, расплылся в воздухе. Рыхло написанные облака, легкие мазки солнечных бликов по контрасту с глубокими синими тенями на земле придавали пейзажу ту зыбкую слоистость, которой Золотник утверждал иллюзорность бытия.

Года три назад он вдруг позвонил. Подошел Абрикосов.

– У меня вообще к телефону идиосинкразия, – произнес Илья Матвеич, не размениваясь на приветствия. – Годами никому не звоню. Даже десятилетиями. Жду, что мне кто-нибудь позвонит. Но – нет. И вот решил всех обзвонить.

– А ты не боишься, что все уже умерли? – спросил отец.

– Нет. Я должен умереть первее всех, – сказал Илья Матвеич. – Как моя тетка Нюся, чуть не столетняя, все хочет умереть. А я ей говорю: не смей. Во-первых, мне тебя не на что хоронить. Сейчас на это надо полтора миллиона, не меньше, а у меня пока только шестьсот.

– Как ты живешь, Илья? – спросил Абрикосов.

– Меня уже нет, – ответил Золотник.

Никто не в состоянии прочесть тайный свиток судьбы, для каждого он написан особым почерком. Исследование моей непутевой головы показало явное увеличение височной доли и хвостатого ядра, отчего у меня такая цепкая память. На то, чтобы с лету выучить словарь Брокгауза и Ефрона, не замахнусь, но вот когда я ложусь и закрываю глаза, передо мной проплывают людские толпы, которые двигались мне навстречу, пока я спускалась по Тверской, по Каменному мосту, по Ордынке…

Образы повторяются или воскресают во всех подробностях, краски, запахи и звуки вспыхивают и тут же улетучиваются. Следом начинают оживать, шуметь и куролесить прожитые Землей минуты, дни, века и тысячелетия, ты прикасаешься к этой мистерии в центре вращающихся миров – и тут уж не до сна. Тут можно и того, слететь с катушек.

Кстати, Илья Матвеич помнил, как появился на свет. Как его мама кормила грудью, и грудь помнил, и молоко. Она: “Не может быть!” Потом ее осенило: когда Иле было четыре года, он зашел в комнату, где ее сестра Нюся кормила дочку, и брызнула в него молоком.

– У тебя все лицо было в молоке…

– А я и это отлично помню, – рассказывал Золотник, ленивый и теплый, в семейных трусах, с папироской в зубах, влипая кисточкой в мольберт.

Когда его одолевала хандра, он сутками простаивал у открытого окна.

– Вот я смотрю в окно, – говорил – себе, а может, мне, бессменному часовому, маячившему на пороге, – и читаю: “Продукты, продукты, продукты…”

Или мог неожиданно воскликнуть:

– Робин Крузо, куда ты пропал?..

В такие минуты память давала сбой, и он мучительно пытался вспомнить, откуда взялась эта фраза.

– Теперь я люблю не спать по ночам и смотреть в синее ночное окно, – говорил Илья Матвеич, заложив руки за спину. – А раньше спал крепко, ночь напролет…

Такие картины – словно старые фотографии, все на них сметено временем, и при этом откуда-то сбоку проливается нестерпимый свет, вновь возносятся ввысь фасады, вонзаются в облака шпили.

Ты уже начинаешь сомневаться, что жил там, где ты жил, в этом странном доме, пустившем корни, ветви его колышутся от ветра, на чердаке шелестит листва, над крышей, где Золотник собирал синь небес, распевают птицы. Ты оказываешься за гранью бытия и спрашиваешь себя: неужели все это было на самом деле?

Я живу как Пифия, вдыхающая дельфийские пары и жующая листья лавра: грудь разрывается от пыла и влечения, в горле клокочет песня – каждый раз как последняя, глаза горят, если я попытаюсь сдержаться, я просто лопну…

Мать моя Соня характеризует это состояние как обсессивное мозговое расстройство. Поэтому мне постоянно приходится читать что-то отрезвляющее и внимательно смотреть, что ум делает с другими неуравновешенными людьми.

Ибо с того момента, как приборы зафиксировали у меня в извилинах чуть не на пятьсот процентов больше всплесков радости, чем у нормального человека, жизнь представлялась мне беспроигрышной лотерей, я могла вытащить все что угодно – принца Монако, путешествие, о котором можно только мечтать, или вечность, когда люди, вещи и события приобретают божественное свойство никуда не исчезать.

Я взбежала по ступенькам, стряхнула снег, вошла в квартиру и обнаружила, что у нас гости. В столь ранний час за столом сидела святая троица – Федор, Флавий и Бубенцов. Они смотрели на меня и молчали, а на столе у них стояла бутылка виски.

Федька-то ладно с Бубенцом, но чтобы поднять ни свет ни заря Флавия и перенести ко мне через неодолимые горы и долины – это уж совсем медведь в берлоге сдох.

Они так на меня уставились, черти, я даже испугалась.

– Рай, – сказал Бубенец. – Ты только не волнуйся… У меня для тебя одна хорошая новость, другая плохая. С какой начинать?

– С хорошей, – ответила я малодушно.

– Вчера пришли деньги из Лондона, держи! – Он протянул мне конверт. – Отличное начало, что совсем неожиданно для никому неизвестного творца! Аукциону двадцать процентов, четверть взял мой партнер Чарли – перевозка, такси, пятое-десятое… Твоя доля от продажи – восьмушка. А этому долбоклюву – ни пфеннига. Тоже мне, родственничек!

– Но… – говорю.

– …Но это и конец, – вздохнул он, – потому что теперь плохая новость.

– Стоп! Нельзя же так – с бухты-барахты. – Федька налил виски и протянул мне стакан. – Рай, ты сделала все, что могла. Даже больше. Причем намного. Но жизнь такая штука…

– …где все бегают туда-сюда в полной уверенности, что существуют. И это самая большая глупость, какую можно вообразить! – вступил в разговор Флавий. – Рай, ты знаешь мое глубочайшее равнодушие ко всему, что не касается меня самого, или кто выиграл в теннис – Мария Шарапова или Серена Уильямс, но тут даже я тебе соболезную. Валяй, Бубенец, не томи.

– Я позвонил Володьке, – решительно начал Бубенцов, – узнать, как его наследие? В первых числах мне на голову свалился фанат русского авангарда из Новой Зеландии. А Вова не берет. Звоню во все колокола, пишу: дело на миллион!!! Насилу отозвался. Владимир, говорю, пора дядю продвигать. Наклюнулся покупатель, готов глянуть на картины. А тот сопит, как барсук, и что-то невнятное бормочет. Я: “Старик, ты артикулируй четче!” А он: “Слушай, брат, – и голос у него сиплый и надломленный, – сгорело все у меня. Все сгорело”.

Бубенец выдержал паузу и глубоко вздохнул:

– Такова судьба гениев. Как говорил Роден: “Художник должен высечь искру и сгореть в пламени своих творений”, – за что я и предлагаю выпить.

Что я почувствовала? Сама не знаю. Головокружение какое-то. Ты физически ощущаешь, как жизнь распадается на фрагменты и никакое повествование не способно придать ей связность. Можно только сложить узор из клочков, воспринимая их как иллюзию, празднуя чудеса, изобилующие вокруг нас, и бесконечные возможности, делающие жизнь такой захватывающей.

Глядь, я уже под потолком, вижу три макушки, столешницу, горлышко бутылки… И никчемные вопросы оранжевым снопом искр сыпались от моего избыточного хвостатого ядра: как? Почему? Неужели – ВСЁ?

Форточка была открыта, и меня потянуло в эту форточку. Федька еле успел ее захлопнуть. А Флавий, встревоженный, приложил ухо к моей груди, чтобы услышать стук сердца и слабое дыхание, как добрый знак того, что я еще смогу восстановить из пепла – уж если не полотна, то хотя бы память о великом живописце, добром соседе и наставнике, дабы он не исчез среди звезд и не покрылся пеленой забвения.

Вот оно какое оказалось еврейское Вовкино счастье, божий перст, проделки небесной канцелярии: в Мытищах, в развалюхе на отлете, куда мой друг свез картины художника Золотника, в новогоднюю ночь случился пожар, и склад сгорел со всеми потрохами.

– Ну, мы с ним встретились в рюмочной как мужик с мужиком, – излагал Бубенцов. – Я ему говорю: “Вольдемар, какого хрена ты все отобрал у Райки? Оставил бы парочку на развод”. “А зачем она отдала?! – Он спрашивает на голубом глазу. – Спрятала бы что-нибудь, заначила… Райке дядечка тоже не чужой, вечно путалась у него под ногами”. Ну, я не стал развивать эту тему, гну свое: “Ты поехал домой! Почему холсты оказались в Мытищах?”

– Думал, дело пойдет как по маслу, – говорит. – Но жена встала на дыбы. Она дантист, любит чистоту и порядок, хотя много лет я терплю ее амазонского попугая в свободном полете. Знаешь, как это противно, когда попугай, хлопая крыльями, – кругом пух, перо! – подлетает и садится к тебе на плечо?

– Куда ты это старье волочешь?! – Жена Вове. – Там яйца тараканов за деревяшками!

А Вова:

– Какие такие яйца, о чем ты? Это наше культурное наследие, Надя, мы будем им приторговывать, умножать капитал, поскольку имеем на него законные юридические права! Кстати, нам скоро деньги пришлют из Лондона, когда англичанам переведет японский воротила! – говорит он и достает из кармана газету с передовицей “Картины продаются, родина никогда!”.

Но даже столь веский аргумент не возымел на супругу никакого действия.

– Ах, из Лондона! – засмеялась она демоническим смехом. – Японский воротила!!! За твоего сумасшедшего дядьку!

Пришлось Вове сматывать удочки. Обратился к друзьям – они склад держали в Мытищах. “Вован, не вопрос, найдется для тебя уголок”.

– Вот он и привез, карась мытищинский! – сказал Бубенец.

В ангаре холодно, сквозило, металлические стены кое-где разошлись, но сверху не капало. Сторож Нурик, тихий узбек, поселился в ангаре – выгородил себе закуток с лежанкой, молитвенным ковриком и вместительным казаном. Когда приезжали хозяева, он готовил отменный плов на электроплитке, а в холодные зимние вечера использовал ее как обогреватель. Антикварная плитка с открытой спиралью, сто лет в обед ее следовало сдать в утиль, да пока гром не грянет, узбек тоже не станет Аллаху поклоны бить.

Это и сыграло роковую роль в новогоднюю ночь – плитка перегрелась, полыхнула огнем, Нурик успел выскочить из своего закутка, и, пока метался туда-сюда, звонил пожарным, огонь добрался до мешков с неизвестным содержимым.

На беду, в мешках были остатки новогодней пиротехники – бенгальские огни, хлопушки, салюты с белым и цветным пламенем, фонтаны и ракеты, римские свечи, петарды и фейерверки, от которых лучше держаться поодаль, прикрыв ладонями глаза, и просто ждать, когда догорит последняя хлопушка.

Поэтому примчавшиеся пожарные стали свидетелями, как единственное окно ангара озарялось разноцветными всполохами, оранжевыми, фиолетовыми, зелеными мазками, будто за ним стоял гениальный живописец с огненными кистями и писал какую-то феерическую картину, смешивая краски.

Потом стекла лопнули, и на свободу вырвались снопы искр, иногда из проема вылетали ракеты, падали в снег и с шипением гасли. Почти час длилось это светопреставление.

Володе позвонили в пять утра, он вскочил, заметался: вдруг еще что-то можно спасти… Но ангар стоял пустой и страшный, как Рейхстаг в мае сорок пятого. Он прошел внутрь по угольной земле и пепелищу, обходя лужи, куски металлических перегородок, балансируя на обгоревших балках.

Прямо перед ним возникли голые железные прямоугольники, там еще вчера лежали доски, а на них, выстроившись в ряд, ожидали своей участи полотна, которые холодными январями и знойными июлями писал художник Илья Золотник.

Землю устилал серый пепел, чернели головешки. Вова взял металлический прут и стал копаться в золе, но, кроме гвоздей и пустой консервной банки, ничего не нашел. Руки стали черными, ботинки покрылись толстым слоем сажи.

“Сажа газовая, сажа газовая…” – вспомнил Вовка.

Это дядя Иля называл ему имена красок. Он стоял у мольберта, а Володька рядом перебирал холодные увесистые тюбики.

– Это кадмий оранжевый, это охра, это церулеум, это – кобальт голубой, им можно написать небо, а это белила – для облаков, и не только, для всего они годятся, – говорил Илья Матвеич. – А это – сажа газовая, я ее не люблю, мазнешь чуток – пропадет прозрачность, свет уйдет, мазнешь погуще – пиши пропало!

Сажа всколыхнулась от порыва ветра, закружила вокруг, в глазах потемнело, небо стало грязным, тяжело навалилось на плечи. Зато в сквозящем на все четыре стороны обгорелом каркасе, цепляясь за столбы и стропила, открылись в точности такие же пейзажи, какие рисовал дядя Иля. Они как будто излучались в мир – волна за волной.

Снег шел весь день и всю ночь, и на фоне обрыва и сада, деревенской улицы, летевшей под гору, и церковки на соседнем холме проступала та самая светоносная сила, которая лепит мир на свой лад.

Вдруг запахло картошкой в мундире, они с Абрикосовой Райкой однажды картошку пекли во дворе, за что им влетело по первое число, мамиными запеченными яблоками, дымом дядькиных папирос, пережаренными котлетами Берты и Зинулиной гречкой “с дымком”, эти родные горелые запахи вспомнились Вовке. И еще почему-то – как Райка на свой день рождения угощала его арбузом, сахарным, с черными косточками. Они, Абрикосовы, жили будто в особом сияющем мире, где всегда стоит елка, то на ней ягоды, то на ней яблоки, то новогодние игрушки.

“Прости меня, Иля, накосячил твой Вовка, семь бед – один ответ…” – сказал он и побрел, не оборачиваясь, с сокрушенным сердцем по угольной земле, выбрался наружу, отряхивая брюки.

– Я ему твержу, что он баклан, – уже основательно бухой, рассказывал Бубенец. – Думаешь, он спорил? “Я вообще-то предприимчивый, – говорит, – но невезучий, ну, прямо хронический неудачник. Все у меня, Бубенец, через пень-колоду! В кои-то веки счастье привалило. Хватит, Вова, свистеть в кулак, – я сказал себе. – Если так пойдет, ты станешь Рокфеллером с Илиными картинами! Но – от судьбы не уйдешь, не уберег сокровища…” И он заплакал – представляешь?

– Кстати, – сказал Бубенец и закурил, – Вольдемар после этого случая решил развестись с Надеждой. У него есть женщина, африканка, преподает в Университете Патриса Лумумбы зулусский язык, сразу после пожара он сделал ей предложение.

Сохрани своим немерцающим светом, Царица Преблагая, сирых и странных заступница, ничего не осталось на свете, что бы напоминало миру о художнике Золотнике, кроме сорвавшихся со стены “баклажанов”, купленных шальным уроженцем Хоккайдо и увезенных с неведомой целью в Страну восходящего солнца.

– Ну и что? Жил человек, занимался любимым делом, – говорил Флавий. – Даже в тюрьме не сидел ни разу, только в желтом доме. Люди живут без имени, без памяти, проживают на земле свое время и улетают, не оставляя следов. Просто быть, вдыхать и выдыхать через открытое сердце – этого достаточно.

Отец Абрикосов тоже пытался умиротворить ситуацию, хотя был вне себя от ярости. Он так радовался, что нам с Федькой удалось спасти картины, да еще каким-то чудом Илюша прогремел на аукционе в Лондоне, – просто рвал и метал, что все это обратилось в пепел!

Но Абрикосов не был бы Абрикосовым, если не взглянул бы на ситуацию с космических высот и не продемонстрировал фирменного философского к ней отношения.

– Что есть крошечная углеродная форма жизни – человек – и махонький отрезок времени – наша жизнь – в сравнении со ВРЕМЕНЕМ! – размышлял папочка, пытаясь меня окрылить и ободрить. – Всякое разрушение – основа созидания. Если бы не умирали солнца, у нас бы не было жизни на Земле. В общем, одно из двух, – говорил он, – или все вокруг превратится в пепел и развеется по галактикам, или снова произойдет Большое Сжатие, а потом Большой Взрыв, поживем – увидим! Непоколебим же, за исключением закона Золотника, один только принцип тетриса, который гласит: все совершенное сгорает.

Ладно, я затеяла в квартире перестановку. Соня моя всю жизнь передвигала мебель туда-сюда. У ней прямо бзик был – где стол стоял, там царит диван, где был буфет – стали лагерем кресло-качалка и телевизор, необъятный стеллаж они с Абрикосовым только так переволакивали от стенки к стенке.

Подумаешь, дело какое – снять с книжных полок сотню собраний сочинений и протереть каждый том влажной тряпочкой, перед тем как поставить на новое место: Драйзер – десять томов, – Генрих Манн, Томас Манн, Достоевский, Стефан Цвейг, необозримый Толстой, уходящие за горизонт Максим Горький, Тургенев, Оноре де Бальзак, Мериме, Мопассан, Франс, Ролан, Вересаев, Куприн, Диккенс, Гоголь…

Колонны книг высились от пола до потолка, Федор их называл сталагмиты по-абрикосовски. Сонечка объясняла свое безумие тем, что перестановка ей освежала пространство и прогоняла тоску-печаль.

Неудивительно, что я пустилась по этому призрачному пути: вертела письменный стол и так и сяк – раньше он боком стоял к окну, а я развернула лицом: а что? Сяду и буду смотреть, как шевелятся в окне деревья. Зато шкаф полупустой, который нам приглянулся когда-то своей бесприютностью и безысходностью, отправился к противоположной стенке.

Только он тронулся в путь, как из-за него выпал подрамник, затянутый белым холстом, шестьдесят на сорок, с легким карандашным эскизом. Видимо, Илья Матвеич собрался написать новую картину и уже нанес едва различимые линии… А мы впопыхах сунули его за шкаф, и он пылился там, ожидая своего часа.

Я ощутила мягкое реликтовое излучение, которое всегда возникало от первого прикосновения Ильи Матвеича к белому холсту, по ходу дела усиливаясь, пока не заливало художника ликующим светом до такой степени, что тот не выдерживал, прятался в гардероб и там сидел, зажмурившись, – так уставали его глаза от белизны и прозрачности и от неразличимой близости цветов, которые он смешивал на своей палитре.

Вдруг мне показалось, что картина уже написана и эти образы, что он собирался запечатлеть, отразились на холсте, как мираж. Стоит подправить вот тут и там, и готово: бескрайняя кромка вдоль сияющих вод раздвигала горизонт, знакомые сущности спиралью закручивались в голубую сферу, и эти нагроможденья без имен и форм покачивало из бывшего в будущее и обратно, а в них, вокруг и над ними происходило что-то, чего Илья Матвеич не мог объяснить, он и сам не понимал.

Глубокая синева накрыла меня, живая и наполненная. Одна вытянутая фигура приблизилась ко мне и указала на холст, в руке ее была колонковая острая кисть, я так поняла, вроде бы она велит дописать картину.

Я говорю:

– Ты что, какой из меня живописец, я и писатель-то никудышный, а тут – картину, в своем ли ты уме, фигура?

А она тычет кистью в мое сердце, проткнула мне грудную клетку и кисточкой по сердцу водит, как будто пишет на нем что-то.

Я трезво смотрю на галлюцинацию как на галлюцинацию, но все-таки достала из сумки палитру со следами красок, высохших, но ярких. Нашла его любимые тюбики с оттенками лиловых сумерек, пламени, песка и океана. Что удивительно, крышки легко открылись, я выдавила понемногу на палитру, а рядом посадила медведя – ведь он всю жизнь прожил с Золотником, наблюдал, как тот из ничего сотворяет миры.

Льняное масло и маленько скипидара (вот, кстати, баночка!), размешиваем, взбалтываем, добавляем в краску… Начнем, и станет ясной вся нелепость этой затеи!

Волнующий запах скипидара и масляных красок ударил в меня и распространился по дому. Сначала кисточка двигалась прерывисто и скованно, неискушенная рука медленно и аккуратно закрашивала охрой силуэты, намеченные карандашом.

– Когда ты смотришь вон на ту березу, – я вспомнила, он говорил, – ты видишь дерево с обратной стороны? Изнанку листьев? А другую сторону луны? Добавь прозрачности в тенях! Мир никакой не плотный, понимаешь? И все пронизывает свет. Свет движется волнами и ложится слой за слоем. Свет в голове преображается и превращается в пигмент. А мы, художники, имеем дело с красками, – он говорил, – но цветом, Райка, мы показываем свет!

Что-то давно забытое стало оживать во мне, вокруг силуэтов я нанесла осторожно немного белил с каплей церулиума, фигуры закрасила аквамарином, кобальтом, прошлась по очертаниям охрой с белилами, отчего силуэты погасли, стали почти невидимы. Но стоило покрыть их желтой охрой и английской красной, они вновь воссияли, выделяясь в пространстве светом, но не цветом.

Пружина разжалась, чтобы свести универсум к двум измерениям холста. Все решалось по отношению к Небу. Клянусь, если б я взяла в руки лампочку, она бы загорелась. Как сумасшедшая, я покрывала холст тысячью мазков – с размашистых и скользящих переходя на мелкие, густо положенные, так и не достигая тех, которые год за годом с невероятной легкостью художник Золотник выводил в своем воображении.

Кроме того, я боялась сбиться с темпа.

Яркость я набирала на ощупь, сама картина диктовала мне, какой цвет взять и куда положить. Я запела! Но это не было пением в привычном смысле, скорее странствием от самых высоких октав до утробного рычания, когда звук – всеохватывающая пустота, где вселенная плавает облаком в синем небе.

Так продолжалось, пока дневной свет не растаял в сумерках, как кубик сахара, и прямоугольник холста померк, отодвигаясь от меня, погружаясь в прошлое, а старый медведь одобрительно произнес:

– Все, останавливай, картина готова. Мой кисти, чисти палитру, иди ложись спать. Ты справилась. Больше не подходи.

Николоямской тупик, загроможденный сваленным отовсюду снегом, грелся на солнце, близилась весна, пока без грачей, но с колокольнями в ультрамариновом небе.

От водосточной трубы первое окно, откуда я учила Вовку плеваться из трубочек жеваной промокашкой и мы с ним плечом к плечу бросали на головы прохожим “бомбочки” – шарики с водой, а потом быстро прятались, боялись высунуть нос, было завешено серой портьерой.

Из-под арки выглянула руина соседнего дома, целиком сохранилась единственная стена, в пустых рамах окон росли деревья. Там на балконе когда-то по утрам тягал гантели молодой человек, потом борода его поседела, я обнаружила его уже с тростью и в берете. Прихрамывая, он выносил на прогулку во двор кадку с розой, ставил ее на скамью, беседовал с ней, опрыскивал водой из пульверизатора. Она ему, видимо, что-то отвечала.

Мелочи жизни, которые с детства привлекали меня. Ухватишь за кончик нитку, торчащую из клубка, потянешь, и вот уж разматывается клубок… Ты просто придумал, вообразил, а вдруг оказывается, что именно так и было – то ли потому, что жизнь материализуется из нашей фантазии, то ли оттого, что, глядя на человека, мы читаем книгу судьбы и нет уже ни секретов, ни тайн, ведь если смотреть в корень – так мало вариантов, разве что в пустяках.

Возле подъезда пришлось подождать: парадный вход обзавелся секретным кодом. Вскоре вышла девочка, у нее на плече сидела живая сова и вертела головой, высматривая добычу.

Я поднялась и позвонила в дверь. Открыла старушка Пелагея, я ее напрочь позабыла, но она позволила мне войти, сказала, что живет здесь с сорок восьмого года и прекрасно помнит нашу семью, особенно Софью, врачиху, та лечила ее от радикулита.

– А твоя бабка-покойница знатный варила холодец из свиных ножек, – весело сказала Поля. – Сколько раз я ей говорила: добавь индюшатины, будет понажористей! Нет, только луковицу бросит в шелухе, две петрушки и лаврушку с сельдерюшкой!

Мы стали на кухне гонять чаи с моим зефиром в шоколаде. Я озиралась, словно давешняя сова, узнавая и не узнавая некогда клокочущее жерло этого уснувшего вулкана. Кухня опустела, куда-то улетучились запахи горячих блинов, квашеной капусты, гречки, жареного лука с морковкой, кислых щей, кипяченого белья…

Полю норовили выселить на окраину, забабахать евроремонт и открыть в нашей квартире турфирму, но она не сдавала позиций, вела партизанскую борьбу, представлялась ветераном Отечественной войны, добиралась до высших инстанций, качала права.

– Да никакой вы не ветеран войны! – заявили ей прямым текстом.

– Как?! – удивлялась. – Я же траншеи копала, окопы рыла!

– Это не считается, – ответила строгая начальница.

– Нет? Не считается?.. А так комары кусались! – сказала ей Поля с виноватой улыбкой.

Но из квартиры не выезжала, держала оборону.

В молодости она работала на Шпицбергене – получала много, а стоило там дешево все, очень хорошо жили. Потом ездила проводницей в поезде из Москвы во Владивосток. И был у нее кавалер – старатель по пушному делу. Однажды уехал на промысел, и молчок. А в этого охотника влюбилась ее подруга. И только много лет спустя призналась, что он писал Поле, а та его письма прятала. Тут Вася-плотник говорит: “Может, поженимся?” Ну и поженились.

– Ты Васю помнишь моего? Святой был человек! Свистульки вырезал из деревяшек.

И вот причуды памяти – сейчас же вспомнила и Васю, и его свистульки!

Я бродила по квартире, куда привел меня вещий сон, и всюду мерещились мне призраки моих соседей, тени забытых предков следовали за мной по опустевшим комнатам, клетушкам и каморкам, по коридору, уходящему в бесконечную даль, увешанному когда-то лыжами, корытами и тазами, где по-прежнему высился незыблемой скалой над морем великий и ужасный гардероб.

В памяти потихоньку всплыли тусклый коридорный свет, еле уловимые запахи, которые остаются в пустых комнатах, помечая каждую особенной воздушной печатью, дорогие голоса, умолкнувшие навеки.

Меня ведь все любили, и мама меня любила, и папа любил, и дедушки с бабушками души во мне не чаяли, плюс уйма тетушек, дядьев, двоюродных, троюродных, четвероюродных сородичей, и все они с того конца Москвы перлись к нам в гости с гитарой – попеть-погулять, сдвинуть рюмки, – со своей кастрюлей селедки под шубой…

Однажды эту кастрюлю мамины сестры оставили на автобусной остановке, заболтались и забыли на скамейке! Потом спохватились, долго ехали обратно, и – что удивительно – селедка под шубой так и стояла, никто на нее не покусился.

Это казалось навечно установившимся бытием. А теперь все осыпалось, рушилось, протекало, валялось без призора. Я не удивилась бы, если под ногами у меня действительно колыхалась ковыль-трава, а себя обнаружила бы я на тихом берегу Нила в лунном свете, внимающей арфе, со взором, устремленным в пустоту меж Сатурном и неподвижными звездами.

– Художника-то вспоминаешь? Илюшу? Еще у него винтика в голове не хватало? – И Пелагея махнула рукой на комнату, откуда в осеннюю пору сердечный приступ похитил ее хозяина.

Из-под двери лился голубоватый свет, все оставалось зыбким, неопределенным, и слышался шелест голосов под приглушенные гаммы пианино.

Старое и раздолбанное, оно долго стояло в коридоре, все на нем играли кто во что горазд. Потом вынесли на улицу, там его разломали соседские дети, вырвали клавиши, струны, и оно пропало.

– А ты чего пришла-то? – спросила Поля, когда я засобиралась домой.

– Да вот, соскучилась по родным местам.

– Это я понимаю. Сама скучаю по Шпицбергену. Хотя там погодка, скажу я тебе…

– Я забегу на дорожку? – говорю.

О, неизменный антураж старинной московской уборной со ржавой вспотевшей трубой и чугунным бачком, венчающим собой историческое сооружение, сработанное еще рабами Рима. О, металлическая цепочка, потускневшая от времени, но все еще поблескивающая в лучах голой лампочки без всякого плафона, берущая начало от могучего рычага, который еще немного – и перевернет этот мир, с до боли знакомой фаянсовой белой ручкой, свисающей над унитазом! А вдрызг исшарканный, там-сям отбитый кафель на полу, облупленные стены и, наконец, вместительная антресоль, где ковбой Гарри как зеницу ока берег уйму кирзовых лыжных башмаков, окантованных рантами, а что? Шерстяной носок натянул, и вперед!

Целую вечность никто не открывал эти дверцы, не заглядывал в темные своды, с незапамятных времен пылились там откипевший чайник, отгоревший утюг, обгрызенный веник, лыжный ботинок на шнурке с подошвой из твердой резины с тремя дырочками под носком, замусоленные учебники для начальных классов, стопка журналов “Работница”, ватный Дед Мороз в полиэтиленовом пакете…

И когда последняя надежда, которую я питала вопреки здравому смыслу, готова была растаять, на верхней полке, где скучали эмалированный бидон с цветочками на боку и трехлитровые банки, из-за куска линолеума и паркетных досок вдруг выглянул край подрамника, обитый холстом, аккуратно пришпиленный на край рейки черными гвоздиками.

Я влезла на унитаз, потянулась и осторожно, придерживая доски, вытащила подрамник.

“Три стороны камня” было написано на обороте тоненькой кисточкой – ламповой копотью. “Райке Абрикосовой на память в день рождения”.

– Моя Матильда корку отмочила, – говорил Федька, вернувшись из экспедиции к нашему с Павликом счастью. – Могу себе представить эту сцену! Стоит на унитазе Райка, страшно довольная, прижимая к пылающей груди последнее на этой Земле полотно великого мастера размером шестьдесят на сорок, явившееся ей во сне!

Да, это была она: бескрайняя кромка вдоль сияющих вод, раздвинувшая горизонт. Сквозь толщу белого тумана смутно проступали крылатые фигуры, едва определяясь, но не выплывая до конца; “Ребус не должен быть разгадан!” – любил говорить Золотник. Чудился только тихий подъем этих существ в вышину, лучащуюся в начале, середине и конце и не имеющую ни того, ни другого, ни третьего.

Издалека она казалась сплошь пространством света, но если присмотреться, этот свет разливался над холмами и водами, покрывал землю – плавными шажками, создавая неуловимый ритм.

Все перепуталось, смешалось, что это было, греза ли, реальность – я и сама не разберу.

Придется излагать, как запомнилось, пускай с пробелами, кто-кто, а ты со своей ненормальной памятью в мельчайших деталях восстановишь цепь событий. А что останется за бортом, восполнит твой беспечный ум, отстроив недостающие звенья, как он это обычно и делает.

Я даже не поручусь за то, что в одно апрельское утро к нам явился Флавий – с видом загадочно-торжественным вручил Федору “Камасутру”, мне – “Кулинарию Вед” в твердом переплете, я ее открыла, я всегда сразу открываю книгу, если она попадает мне в руки, на любой странице и читаю навскидку пару фраз, иногда этого бывает достаточно, например, прошлым летом на скамейке в парке Царицыно кто-то оставил “Страсти души” Декарта.

“В нашем сердце, – там было сказано, – постоянно присутствует теплота – вид пламени. Это пламя и является материальным принципом движения наших членов. Первым действием этой теплоты является…”

Тут из кустов бузины, застегивая ширинку, вышел обладатель “Страстей души”, ни слова не говоря, забрал своего Декарта и гордо удалился, поэтому сей перечень так и остался для меня загадкой. В отличие от “Кулинарии Вед”, где я на всем скаку получила исчерпывающее наставление: “Пури, пресная лепешка, поджаривается на масле”.

– Пришел проститься, – сказал Флавий. Коротко и ясно.

– То есть? – не понял Федор.

Он уже не мыслил нашей жизни без Флавия.

Я же давным-давно, возможно, с той самой минуты, когда он подошел ко мне стрельнуть сигарету и попросить огонька под лестницей в курилке, поняла, что, кроме божественной встречи в этом мире, нам еще предстоит бездонная разлука. Увы, ей, видимо, наступила золотая пора. Ибо такие связи, как наша с Флавием, предопределенные на небесах, не могут оставаться вечными на этой земле, в какой-то момент они должны перекочевать к иным планам бытия.

– Я знал, я давно подозревал, что должен был родиться в более мягком климате, – сказал Флавий. – Читайте! – И протянул нам письмо, начертанное каллиграфическим почерком золотыми латинскими буквами с круглыми верхушками, которое принес ему почтальон, велел расписаться и вручил лично в руки крафтовый конверт с маркой ужасающе далеких и несбыточных стран, за которую мы бы с Вовкой в детстве, не раздумывая, продали бы душу хоть ангелу, хоть черту лысому, – из какого-то, мать честная, королевства Челбахеб.

На обратной стороне конверта – сургучная печать с узкой ленточкой. И таким оно прибыло потрепанным, будто послание Флавию из Челбахеба пересекло на джонке бушующий океан, потом по горам, по долам, по разъезженным колеям неслось на почтовом дилижансе, мчало сквозь вьюгу на тройке с бубенцами или его всю дорогу нес в клюве почтовый голубь, я не знаю. Вид у всего этого был довольно допотопный.

– Там у них, в Челбахебе, умер король, – доверительно сообщил мой друг. – А преемника не оставил. Они проследили генеалогическое древо и поняли, что во главе Челбахеба должен стоять крутой пацан вроде меня.

– Разве реально существует такое местечко? – удивился Федор. – А это не что-то вроде Лисса с Зурбаганом?

– Челбахеб – крошечное государство в Филиппинском море на острове Балбедаоб, такое же отсталое, как Россия, но меньше и добрее. Там очень добрые и наивные люди, бесконечно темные. Живут они бедно, но счастливо. У них есть гимн, герб и флаг, абсолютная свобода слова и космическая программа.

– Да ты им всю экономику развалишь! – воскликнул Федька. – На чем она у них зиждется?

– На птичьем помете и минералах морского дна, – с гордостью произнес Флавий. – И правильно, я считаю, – рассуждал он, усаживаясь за стол, я ему налила кислых щей. – Не должно быть роста экономического, понимаете? Это ошибка, в погоне за наживой уходит качество, а из-за мусора и падения уровня жизни увеличивается нагрузка на окружающую среду. Вещи производят и выбрасывают, а люди несчастны. Челбахебяне же, – и он прислушался к новому всеобъемлющему слову, столь многое говорящее его сердцу с недавних пор, – желают исключительно спасения души, надеясь на бога единого Нгирчалмкуука… И на меня.

– Так ты же ничего не умеешь, – удивлялся Федор.

– Почему? Я умею лежать, гулять и танцевать, этого достаточно для абсолютного монарха, – сказал Флавий. – В случае чего мне придет на помощь совет вождей. А нет – так буду сам колупаться! Главное, – добавил он, – что я не знаю их языка. И никогда не узнаю. Выучить его невозможно, у них нет письменности, а священные предания от поколения к поколению передаются барабанным боем.

– Зачем тебе все это нужно? – встревожился не на шутку Федя. – Туда небось оформляться – от одних прививок можно умереть. Ладно я – стреляный воробей. А ты, брат, соломинка на ветру, колосс на глиняных ногах, гигант исключительно духа…

– Пора валить отсюда, тухлое место – периферия, вся движуха в центре галактики, – убежденно говорил Флавий, налегая на щи. – Тонкое дело, конечно – куда входить, куда не входить: сначала я как-то застремался, потом подумал: раз мне пришло приглашение, как я могу не ехать, вы соображаете? Колышкин отбыл на Кёльнщину, потому что в России не ценят его иероглифов на небе и на воде, Бубенец подался в Лос-Анджелес, решил основать музей в Силиконовой долине…

Видно было, что друг мой – на пороге большого выбора: если уж он решил перейти от созерцания к решительным действиям, то остановить его не могли никакие силы. А я гляжу на него с замиранием сердца, как будто мы только встретились, – и не могу наглядеться. Казалось, что взгляд его умиротворял Вселенную, а также способен был укрощать град и гром. Покой и блаженство исходили от него, как будто Флавий уже стоял у Престола и в руке держал ключ от Небес.

Лишь одно могло бы его остановить – балет “Сотворение мира”. Но он знал, что Голопогосов никогда не закончит свою партитуру.

– Я буду слушать шум океана, – сказала я. – Включу, закрою глаза, и мне будет казаться – мы сидим с тобой рядом и смотрим на волны.

– Только слушай Тихий, а не Атлантический, – озабоченно сказал Флавий. – А то все будет не то: другая плотность, другая соленость, – не перепутай.

– Что ж, – сказал Федор. – Пиши нам, звони. Кстати, узнай, какие там есть пещеры! Я к тебе наведаюсь.

– Я буду ждать тебя, как царь Соломон царицу Савскую, – ответил он Феде.

Мы обнялись, как родные братья, и Флавий крепко прижал меня на прощание к нагрудному карману с очками.

На майские праздники Соня отправила меня в Евпаторию. Решительно забрала деньги, которые принес Бубенцов от продажи “Юдифи и баклажана”, папочка добавил, и родители приобрели мне путевку в санаторий “Планета” – три звезды.

– Раечке надо отдохнуть, – произнесла Соня тоном, не терпящим возражений, к ужасу Федора, который задолбался со своим кадастром и как раз паковал рюкзак, намереваясь пуститься в очередное странствие.

Но Соня и слышать ничего не хотела.

– У Раечки усталый вид, – нагнетала она обстановку. – Эти ее непроизвольные взлеты и свечение головы в темноте – нельзя не придавать значения таким аномалиям!

– Полетает и вернется, – успокаивал тещу Федор, пытаясь увильнуть от роли оседлого домохозяина и отца-одиночки. – Никто тут ничего не имеет против Райкиного сияющего скворечника!

Федька врал. Его дико нервировало все, испускающее свет во мраке. Он обладал тончайшей чувствительностью к любым эманациям. В царстве Плутона беспробудная темень, а дома – и картины светятся, и голова на соседней подушке. В такой обстановке тревожные снятся сны, мелатонин ни хрена не вырабатывается, снижается концентрация внимания, и вообще можно стать лунатиком! Но Софа таки настояла на своем, несмотря на его отчаянную демонстрацию протеста.

В купе расположились мои попутчики. Гарник Гамлетович лет пятидесяти – с пузцом, бывший работник армянской железной дороги, служитель пищевой промышленности. Чей-то неясный контур на верхней полке – семьдесят девятого года рождения. И женщина по фамилии Родина, которая, не дожидаясь отправки поезда, с эпическим размахом раскинула перед нами полотно своей биографии в реальном времени.

Главным действующим лицом ее жестокого романса был муж – красавец-хохол, глаза голубые, во-от такие, как полтинники… При живой супруге и сыновьях все ими вместе нажитое он завещал двум сестрам-ехиднам, которые, стоило этому бедолаге покинуть земные пределы, ободрали Родину как липку: захватили автомобиль “Оку”, оккупировали домик в деревне и в придачу оттяпали полквартиры с окнами во двор, правда, она мечтала, чтобы окна выходили на шоссе, поскольку шум машин ее не беспокоит, а вопли разных психов достают, и даже очень. Прошлую ночь она вообще не спала.

Родина ожесточенно костерила своего героя, и я, не в силах вынести накала этой страсти, покинула купе. Хотя, как инженеру человеческих душ, мне стоило бы смиренно внимать рассказам о путях мирских. Ведь я совсем не знаю жизни: Флавий подтягивал мне за веревочку небо, Федор – хтонические глуби, а жизнь земная вечно ускользала от меня.

Эх, распадается наш симбиоз гриба и водоросли. Писателем трудно подзаработать, даже если отдаться всем сердцем писательскому ремеслу.

– Делаешь что-нибудь? – иногда спрашивал Флавий.

– Да, пишу одну штуку.

– О чем?

– Об одном человеке…

– …Я понял! – Флавий целиком и полностью удовлетворялся этим ответом.

Но я всегда рассказывала ему о своих безрассудных идеях, он их называл “придумками антилопы”. И благородно подбрасывал мне сюжетные повороты, когда я буксовала, обычно это случалось на финише.

Иной раз задумаешь вещь как рассказ, круглишь, норовишь подбить бабки, глядь, он разросся в повесть, а там и до романа недалеко! Незамысловатая цель, которую ты поставил в начале, по ходу преображается, а то и вовсе рассеивается, какие-то новые очертания проступают на горизонте, довольно расплывчатые, ты тщетно пытаешься сфокусировать кадр – но только дымка и облака связывают воедино горы и реки.

Боюсь, мне теперь суждено до последних дней тянуть нескончаемую канитель, которая так и останется незавершенной. Вроде заветного предания нашей попутчицы: когда я вернулась в купе, прошвырнувшись по платформе в Рязани, тема коварного завещания продолжала оставаться на первых страницах таблоидов.

Однако терпеливых слушателей ожидала феерическая развязка. Оставшись при пиковом интересе, Родина дала себе клятву ни при каких обстоятельствах не выходить замуж за хохла. А год назад сошлась с одним мужчиной… Уже они задудели в одну дуду, дело покатилось к свадьбе. И вдруг выясняется, что его фамилия Порошенко!!!

Теперь она не знает – выходить за него или нет.

– А сколько вам лет? – поинтересовался Гарник.

– Шестьдесят пять, – скромно ответила Родина.

– У-у-у, – махнул он рукой, – рано. Замуж надо выходить в семьдесят, чтобы скорую помощь было кому вызвать.

Тут у него зазвонил телефон, это звонил аксакал Гамлет. Гарник встал и стоя разговаривал с папой, у него аж лоб вспотел.

– Папа, – говорил он взволнованно. – Я еду, в купе. Соседи какие попались? Хорошие, все в порядке. Ты сам как? Папа, ты как? Сейчас я скайп включу, будем с тобой по скайпу переговариваться.

Наверно, хотел нам папу своего показать, какой он – в папахе барашковой, с тростью, сидит на фоне Арарата.

– Так вы Гарик? – спросила Родина. Ей показалось, что его папа так ласково назвал.

– Я – Гарник!!! Гар-ник – запомните это имя! А никакой вам не Гарик.

– …А то сейчас, – продолжала Родина, – все киргизы, узбеки, казахи – берут русские имена. Он там Ахмет какой-нибудь, а представляется Алексей.

– Я никогда такого делал, – ответствовал гордый армянин. – У меня бизнес повсюду. Я пищевик. Занимаюсь кондитерскими изделиями. Стараюсь по-честному, но и мое тоже рыльце в пушку, что говорить о других отраслях? В советское время у колбасы было двадцать составляющих, а сейчас в ней нет главного! Соки вообще пить нельзя, одна дребедень! А если вам доведется увидеть, чем кормят тиляпию в рыбных хозяйствах, вы навсегда забудете дорогу в рыбный магазин!

Он сдвинул грозные брови, вышел из купе и лязгнул дверью.

Мы похолодели с попутчиком семьдесят девятого года рождения, так за весь путь и не вымолвившим ни слова.

А Родина – как ни в чем не бывало:

– Я так боялась ехать в поезде, вдруг попался бы пердун? Или пьяница, сидел бы пиво пил всю дорогу в майке. Ну, этот вроде ничего, нормальный.

И все жалела, что мы будем с ней в разных санаториях. Я в “Планете”, а она в “Мечте”.

– Ты, Рая, не храпишь, только зря ночник не гасишь, – сказала она утром. – Какой сосед по комнате пропадает!

Солнце, цветущие сады, ну просто все цвело, что может и не может, – каштаны, розовый миндаль, гранаты, родные бузина с боярышником, дружно взялась сирень около помойки пансионата. Под балконом айва на глазах распускала цветы, точь-в-точь яблоневые, но размер! Эх, не суждено мне увидеть, как эти гиганты превратятся в каменные плоды, из которых Иовета по осени варила любимое наше с Флавием айвовое варенье и всегда мне давала с собой в баночке из-под майонеза – угостить Пашку.

Море здесь потеплее, чем в других местах Крыма. Многие уже купались, но жаловались на обилие медуз. Медузам тоже нравилось теплое море.

– Их тут бывает о-о-очень много, – предупредила Родина. – Это даже не медузы. Это огромные скользкие жалящие арбузы.

Точнехонько в четыре двадцать утра, невзирая на погоду, за окном певчий дрозд выдавал свою начальную протяжно-звонкую флейту. Минут пять он солировал, а я уже предвкушала, как грянут каменки и трясогузки, жаворонки, коноплянки, пеночки-трещотки, зеленушки, камышовки, нет-нет и вклинится в этот щебет с посвистом и чириканьем невиданный мной никогда чернолобый сорокопут, подаст голос козодой.

Где чья ария – не разобрать, лишь кольчатую горлицу я выделяла из общего хора по хрипловатому ра-и-са! ра-и-са! в наступившей тишине, ну и горихвостку с ее фить-фить, тик-тик-фьююю и пламенными перьями на попе.

Вообще, я к птицам неравнодушна. В стране Челбахеб, например, куда навострил лыжи Флавий, росли деревья, плоды у которых – зеленые птицы. Да и у нас над Москвой обычная стая ворон, парящая в безнадежно сером, бетонного цвета небе, – такая красотища!

Летели упоительные дни, часы, минуты, хотя время тут не летело, нет, оно словно преподносило тебе мгновение за мгновением, приостанавливаясь, давая редкую возможность оглядеться. Буквально каждый миг я впитывала всеми фибрами души, болтаясь по Евпатории, о которой тосковал Золотник, но никогда сюда не возвращался, боясь увидеть не такой, какой она снилась ему ночами.

Казалось, он не произносил названия улицы, лишь припоминал, что в окнах веранды ветки покачивались от легкого дуновения вечернего ветерка. Да и сохранился ли бабушкин дом с крыльцом и окнами, в которые Илья любил смотреть, говорил он, “как в грустные зеркала, где отражался уходящий день”?

Все было облупленное, запущенное, ничего не работает. Территория дома отдыха поросла бурьяном, ни обещанного теннисного корта, ни проката ракеток и мячей. В составе “хвойно-жемчужных ванн” недоставало жемчуга и хвои. Электрочайник не грел, холодильник не морозил, “вентилятор пора сдавать в музей”, жаловался сосед по столу, упругий мачо, – когда он его включал, боялся, что железными лопастями ему отхватит его естество.

Грязелечебницу “Мойнаки”, некогда всесоюзного значения, попросту звали “Маньяки”. И в этом есть правда жизни, дело доведено до такой ручки, что маньякам там самое место. Зато им удались на славу “пешие прогулки”, “солнечные ванны” и “купание в море”, в перечне услуг пансионата это называлось по-научному – талассотерапия.

Питание – шведский стол. На завтрак паровой омлет с остатками вчерашней курицы, бульон и пшенная каша. Обед – порубленные в дым куриные сердца, коричневая кислая капуста и котлета (я угостила ею местную дворнягу – та смерила меня презрительным взглядом). А перед сном – кисломолочный шнапс, шипевший, пенившийся, все полагали, это кобылий кумыс, полезный для желудка. Любители славных пирушек именовали его “мурцовка”, приберегая наутро как средство от похмелья. Разведка донесла, что это просроченный кефир.

Но пустыри сплошь усеяны желтым адонисом. Сиреневый репейник и кровавый пион царили среди разнотравья, огненного жару поддавал алый с черной отметиной опиумный мак, над буйством ароматов гудели шмели и пчелы. Майские жуки-бомбовозы так и норовили врезаться тебе в лоб, стрижи и ласточки подхватывали их на лету. Воздушный бой вскипал над головами на закате. И бесконечные аллеи акаций вечерами оглашались трелями соловьев.

– Дерево моего детства – белая акация, воздух, напоенный ее запахом, – говорил Илья Матвеич, блаженно прикрыв глаза, – и нет другого дерева в саду, которое могло бы вызвать столь же трогательные воспоминания в душе, чем абрикосовое. Самую большую любовь и счастье, какие можно вообразить, несу я корням этих деревьев, чтобы они подняли мои дары в голубое небо…

Из ночи в ночь ему снились тихие уголки Евпатории, море, степь, виноградники – город, погруженный в безвременье. Каждый арочный свод узнавал он во сне, каждый портик и балюстраду, аркаду и колоннаду, каждый камень Гезлевских ворот, разрушенных турецких бань, синагоги, мечетей и каждую рытвину на дороге.

– Но почему-то совсем без людей, – удивлялся Илья Матвеич. – Хотя казалось бы – портовый город: турки, греки, румыны, цыгане, евреи, даже корейцы, вся южная окраина России бурлила в этом котле, – народищу полным-полно! Нет, снятся полностью безлюдные улицы в мельчайших подробностях, а ведь по молодости лет я их и запомнить-то не мог!

И всегда в этих снах проезжал трамвай. Старый трамвай, единичка, он ехал через центр к лиману, когда-то бабушка возила их с сестрой на нем в парк Фрунзе.

Все говорило о подлинности этого трамвая, он был такой же настоящий, как военный “виллис” с немецким офицером в кинохронике зимы 1942 года, который медленно двигался по тем же улицам, наблюдая гибель советского военно-морского десанта.

Образы рождались в тишине под покровом тьмы и не пропадали, когда Илья Матвеич просыпался, а проявлялись на потолке, и даже на стенах, завешанных картинами, как в многослойном палимпсесте, сквозь небесные реки просвечивали старинные городские пейзажи.

Особенно вольготно сновидения располагались на полу, наполненные перезвоном колоколов, шумом прибоя, запахами глициний, орешника, плюща, обвившего стены дома… Они вспыхивали так ярко, что окружающая действительность бледнела, уподобляясь миражу, – Илья даже терял ориентацию в пространстве.

Отец Абрикосов, которому он поверял свои сны, считал его фата-моргану классической белой горячкой, что было бы логично, учитывая склонность нашего героя к возлиянию, если б однажды, заглянув к нему в комнату, я не увидела собственными глазами медленно ехавший прямо на меня трамвай. Нормальный такой трамвай, как я теперь понимаю, старого образца, в натуральную величину.

– Берегись!!! – закричал Золотник, так что я отлетела к стене от желтой металлической морды вагона.

Взвизгнули тормоза, с потолка посыпались осколки разбитого плафона.

Словно из моего далекого детства выплыл тот самый трамвай и остановился, открыв передо мной двери. Кто-то вышел, кто-то зашел, я поднялась по ступенькам, подумала: проедусь-ка до моей “Планеты” пару остановок…

Трамвай тронулся, заскрипел своими железными суставами. Я села на деревянную скамейку возле окна. Мимо проплывал город, одноэтажные желтые каменные дома, корявые стволы акаций, светофоры. Пассажиров было немного. Папаша с подростком, хмуро глядевшим в немытое окно, он ему что-то втемяшивал, а тот и слушать не хотел.

– Человек может освоить все, – говорил отец. – Даже рыбную ловлю. Ты видел хотя бы раз, чтобы я пошел на попятный?

Моряк с букетом роз – на набережной под часами его ждала вечная весна Боттичелли. Благостная старушка в футболке, на спине у нее печатными буквами написано “FUCK”. Небось внук отдал. А что? Чистый хлопок, в жару хорошо, тело дышит…

– Остановка “Гостиница «Крым»”, следующая “Гортеатр”, осторожно, двери закрываются…

Я ехала и улыбалась, что кругом так хорошо, что мне так повезло со всем на свете. В окнах отражались последние цвета гаснущего неба, те же потемневшие ветки акаций и абрикосовых деревьев. Какая-то беспредельная радость разлита была в тот вечер. Я бы хотела задержать его, остаться в нем жить. Запах водорослей, соли, синий воздух, синяя вода, белый песок и корзина черешни – больше ничего не надо для счастья.

Следующей весной мы с Пашкой приедем сюда дикарями, может, и Федор сподобится, почему нет? Посетим все молельни, зажжем благовония, будем пить кофе в татарском городе, горький турецкий – с пахлавой. Закажем “У Йозефа” местный цимес (“Девочки мои! Нет ничего проще цимеса, – проповедовал теткам на кухне Илья Золотник. – Нарезаем кружочками морковь, нанизываем на нитку и варим с вишневым вареньем…”).

Купим свежих карасей размером с Федькину ладонь и барабульку – с мой мизинец. Возьмем на рынке перцев, чеснока, сахарных помидоров, рожденных благодатной черноземной почвой, – здесь от нее самой шел аппетитный дух, не говоря об ароматах булочных, турецких, греческих, еврейских, дорожной пыли немощеных улиц, добудем красного домашнего вина, устроим пир горой!

Кроны шелестели от свежести, ветра, голубизны, водяной взвеси у фонтанов. Трамвай не спеша продвигался по улице, позванивая зазевавшимся прохожим, потом покатил веселей вдоль приморского бульвара. На аллеях застыли живые скульптуры в клоунских трико и рыцарских доспехах. Чихнув или, к примеру, почесавшись, они пугали случайного прохожего из глубинки, решившего по простоте душевной, что это в точности такие истуканы, как голый бронзовый Геракл посреди колоннады набережной Горького, похищенный во времена оны коварной богиней Апой.

– И лишь родив троих сыновей, – рассказывала гид нашего пансионата Кася, – эта змея, а она была натуральная женщина-змея (!), оторвала от сердца тужившего за родными краями Геракла…

Поздним вечером придут к морю жонглеры – бить в барабаны, вращая огненные факелы, наполняя воздух керосинным смрадом.

Трамвай побежал веселей, миновал причал, старинную морскую аптеку, лодочную станцию, ротонду ресторана с осыпавшейся кафельной мозаикой, из чрева его изливался мощный лягушачий хор…

На выезде из города показался дворец, навеянный воспоминанием об Альгамбре, ввысь уносящийся лепниной: листвой, стручками и плодами ананаса, пролеты арок, сталактиты сводов с отбитыми цветными изразцами…

На диком пляже паслись кони, подбирали у кромки прибоя водоросли…

Сгущались сумерки. Трамвай опустел и мчался без остановок не пойми куда. Со скрежетом и лязгом он дал резко вправо, едва не опрокинувшись, хотя его одноколейка – прямая, как стрела, и ездил он по краткому маршруту – от моря до вокзала и обратно.

Я стала дико озираться: люди! Живые есть кто-нибудь?

Грибами пахло, листьями, сухой травой горелой, ветки заплескивались в приоткрытое окно, хлестали по стеклам. В окно впорхнула бабочка и заметалась по вагону.

– А вы куда едете? – спросил меня пожилой господин в пиджаке на майку, неожиданно вынырнув из полумрака. – Там дальше нет ничего.

– А где “Планета”? Мне нужна “Планета”!

– Планета? Какая? Марс? Плутон? Не знаю, не могу сказать, хотя я крымский татарин. На “Спутнике” живу, моя остановка по требованию. – Он вытянул указательный палец и нажал кнопку.

Ураганный ветер пронесся по вагону, последний мой попутчик, держась за поручень, на миг прильнул к подножке и соскочил на полном ходу.

Огни фонарей слились в сплошной поток и погасли. Смазанной полосой, проложенной уверенной широкой кистью, тянулась бесконечная промзона, летели редкие домишки и заборы, написанные сильными короткими мазками. Что-то желтело в сумерках лиловых, вода поблекла, но красен был горизонт.

Облачными клубами вздымались на море небесном волны, по ним скользила тоненькая лодочка луны, будто театральный задник для распахнутых крыльев бабочки с золотым узором на стекле, она то складывала их, пропадая из виду, то вновь появлялась.

Все в этой композиции решалось по отношению к небу в верхней части картины, а сквозь поверхностный слой просвечивали иные небеса, где в ореоле света угадывались очертания падающей в пропасть Элен и проступали бессловесные геометрические модули, видимо, художник только что отложил кисть и отошел от мольберта.

Над лесом звезд голубой ангел дул в длиннющую трубу. Это Сикейрос наконец поднес к губам диджериду и возвестил о невещественности бытия на грани ускользающего мира.

За стеклом смутно обозначилась фигура вагоновожатого, который вел этот звездолет уже за пределами нашей галактики. Бабочка металась по вагону, трамвай качало из стороны в сторону, яркие вспышки света сменялись угольной темнотой, Цепляясь за ремни, я стала пробираться вперед, каждый шаг давался с трудом, но когда я вплотную приблизилась к двери кабины и прижалась лбом к стеклу, то увидела бурую горбатую спину и меховую башку с волосатым ухом.

Это был плюшевый медведь художника Золотника. Он смотрел по-человечески вдаль, положив на руль звериную лапу, потом обернулся, глянул на меня исподлобья единственным черным глазом, бесшумно остановил трамвай, двери открылись. И бабочка вылетела наружу.

Назад: Закон Золотника

Дальше: Три фигуры в пейзаже