Книга: НЛП. Развитие суперпамяти

Назад: 2.5. Простые системы запоминания

Дальше: Глава 3 Обучение на высоких скоростях

2.6. Сложные (продвинутые) системы запоминания

2.6.1. Метод фонетических ассоциаций (аналогий)

Простота – высшая ступень искусства.Брюс Ли

Создание фонетических (звуковых) ассоциаций (аналогий) является четвертым базовым навыком мнемотехники. Этот метод самостоятельного значения не имеет, полноценной системой назвать его вряд ли можно. Но в сочетании с системой связей и другими системами он успешно применяется для решения непростых задач: запоминание сложных словесных последовательностей (таблица Менделеева, все субъекты РФ), иностранных слов и т. д.

Суть данного метода в том, что незнакомые слова запоминаются через хорошо известные образы, которые, собственно, и подбираются в качестве фонетической ассоциации или аналогии. При этом неважно учитывать правописание слова, которое подыскивается в качестве ассоциации, – важно то, как оно произносится. Отсюда и название – метод фонетических или звуковых ассоциаций (аналогий). Чтобы лучше понять этот метод, перейдем к алгоритму его работы с характерными примерами.

Рассмотрим ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ.

1. На звуки начальных слогов запоминаемого слова необходимо вспомнить известный предмет, образ которого можно четко для себя представить.

При этом в фонетическую аналогию необходимо включить (захватить) первые две-четыре буквы из того слова, которое требуется запомнить. Например, на слово Сингапур, неплохой фонетической ассоциацией будет синица (совпадают три начальные буквы!).

Очень показателен пример на слово Португалия. В качестве ассоциации слово «порт» не совсем подходит, поскольку Португалия произносится через звук «а». Поэтому лучший вариант в качестве фонетической аналогии будет парта (совпадают четыре начальных звука!).

2. В качестве ассоциации нецелесообразно брать абстрактные слова (совесть, честность, вера и др.), образы которых могут плохо визуализироваться и быть неустойчивыми. В то же время очень выгодно использовать имена (фамилии) хорошо знакомых вам людей, известных личностей или анимационных персонажей.

3. Времени на поиск фонетической аналогии должно уходить примерно 5–7 секунд. В самом начале выполнения таких упражнений производительность будет невысокая, и это нормально, но по мере практики нужный навык быстро наработается.

4. Если не получается быстро подобрать ассоциацию на конкретное слово (при работе со списком из 20 слов и более), то пропускаем это слово и двигаемся дальше. Вначале есть смысл «закрывать» те позиции, которые не предполагают затруднений, так вы лучше втянетесь в работу. После этого следует вернуться и легко доделать остальные ассоциации, которые вызвали сложности.

Важно! Если название придумываемой ассоциации (предмета) вам знакомо, а его образ представляется довольно смутным или вообще неизвестен, то такая ассоциация не годится и должна быть заменена. Возможен вариант поиска того, как выглядит этот предмет, во «всезнающем» Интернете. Посмотрев на его изображение, вы принимаете решение либо об использовании данной ассоциации, либо о ее замене другой, менее созвучной, но зато хорошо визуализируемой.

Например, требуется найти фонетическую ассоциацию на слово Камбоджа. Хороший вариант для ассоциации – камбала (идеально совпадают первые четыре буквы). Несмотря на то что само слово камбала может быть вам известно, вам не стоит использовать эту ассоциацию, если вы вообще не представляете себе, как она выглядит.

Наверняка каждый из нас подсознательно применял такой метод в школе при запоминании иностранных слов, не зная его точный алгоритм. Скоро мы покажем вам, как можно легко запомнить всю таблицу Менделеева приблизительно за 1 час и как пополнять свой словарный запас иностранного языка в рекордные сроки.

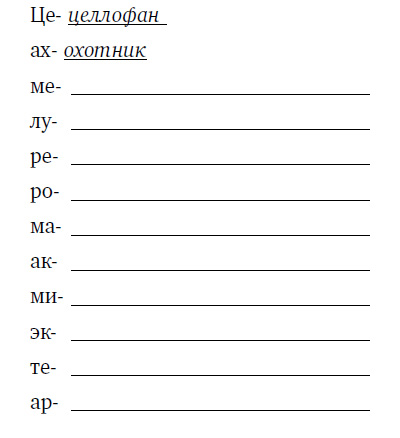

А пока предлагаем вам выполнить следующее упражнение на отработку навыка фонетических ассоциаций. Ниже будут даны слоги, на которые вам следует подобрать фонетические (созвучные) ассоциации. Напомним, что это должен быть хорошо известный вам предмет, который можно свободно представить себе, услышать, почувствовать. Еще раз внимательно прочтите Правила создания фонетических ассоциаций и вперед!

Внимание! Проверьте правильность подобранных ассоциаций, которые вы написали выше, и сделайте работу над ошибками, если таковые имеются.

Так, если на слог «ре-» вы написали река, то это не совсем верно, поскольку река произносится через «и» (рика). В данном случае лучше взять репа.

На слог «вод-» ассоциация вода также не подойдет, потому что «о» в этом слове произносится как «а». Слово «водка» принципиально брать не будем, а подберем другой образ на первые две буквы – волк.

А сейчас мы переходим к запоминанию.

2.6.2. Запоминание сложных словесных последовательностей

Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, и так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания.Конфуций

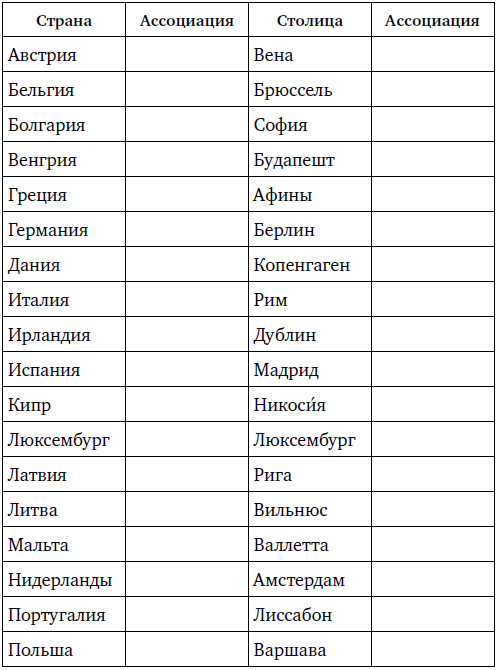

После того как освоены все четыре базовых навыка мнемотехники, а именно, вы научились конструировать образы, соединять два образа и более, создавать фонетические ассоциации, пришло время для решения более сложных задач. И к таким задачам следует отнести, например, запоминание всех стран Азии (49 наименований), таблицу Менделеева (90 элементов), 27 стран Евросоюза, все субъекты РФ (85 названий). При этом вам потребуется в разы меньше времени, чем раньше, а качество запоминания будет гораздо выше.

Если у вас появилась мысль, что для вас не столь актуально запоминать таблицу Менделеева (химия уже давно сдана) или страны Азии (вы туда принципиально не хотите ехать), то заверяем вас, что суть не в полезности упомянутой информации. Просто перечисленные выше примеры являются отличным тренажером для системной отработки всех четырех навыков мнемотехники одновременно. А базовые навыки мнемотехники непременно понадобятся вам для решения какой-либо актуальной задачи, например пополнения словарного запаса изучаемого иностранного языка. Причем это делается в рекордные сроки и с минимальным процентом забывания, но об этом чуть позже.

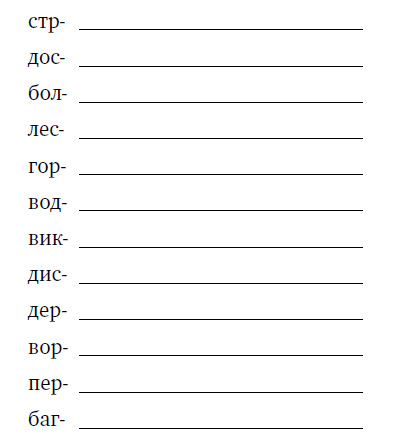

А сейчас мы покажем, как вы можете легко и просто запомнить все республики бывшего СССР и их столицы. Сразу оговорим, что все республики, которые вам предстоит запомнить, представлены в алфавитном порядке, кроме РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической Республики), столицей которой являлась Москва. Полагаем, эта информация знакома каждому, именно поэтому РСФСР вынесена в конец таблицы и ее нет смысла запоминать через мнемотехнику.

В качестве исторической справки отметим, что в связи с распадом СССР Верховным советом РСФСР 25 декабря 1991 года был принял закон «Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика», согласно которому РСФСР теперь именовалась Российская Федерация (Россия).

В таблице ниже вы видите дополнительные графы (Ассоциация), в которые необходимо подобрать и записать ваши фонетические ассоциации (аналогии) на страны и их столицы. Далее мы покажем четкий алгоритм, следуя которому запоминание этой информации превратится в увлекательный процесс. Но, прежде чем приступать к запоминанию, необходимо изучить весь алгоритм (последовательность).

Список названий государств – бывших республик СССР и их столиц

Последовательность запоминания республик бывшего СССР и их столиц следующая.

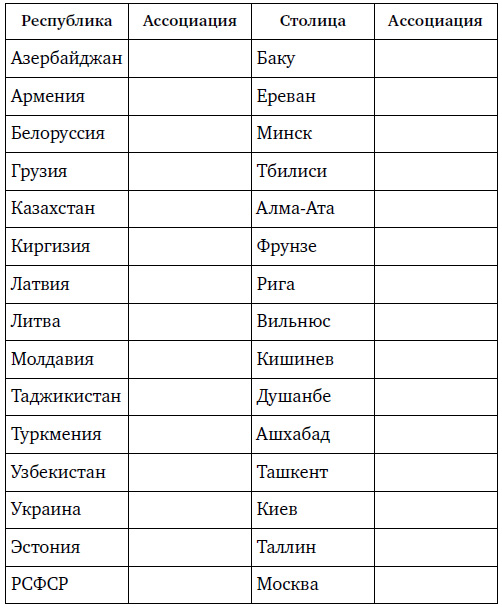

1. Вначале подбираем фонетические аналогии на все республики и столицы. Этим снимается проблема многозадачности за счет того, что ваш мозг будет выполнять только однородные операции. Приведем свои примеры ассоциаций.

Азербайждан – азбука,

Баку – бак,

Армения – арка,

Ереван – Ева,

Белоруссия – белка,

Минск – мина,

Грузия – груз,

Тбилиси – таблица,

Казахстан – коза,

Алма-Ата – алмаз,

Киргизия – кирка,

Фрунзе – фрукт,

Латвия – латы,

Рига – река

и т. д.

Разумеется, что ваши ассоциации могут совпасть с приведенным примером, а могут и отличаться. Заметим, что в качестве образа к ассоциации «фрукт» следует взять какой-то конкретный фрукт, например яблоко или грушу, иначе надежность запоминания будет низкой. На республику Армения можно подобрать фонетическую аналогию «армия», но в качестве образа представить не полк солдат, а одного из них либо известного военачальника. При этом важно соблюдать правила создания образа, которые мы рассмотрели раньше (гл. 2.5.1).

Напомним, что если над какой-то ассоциацией вы думаете дольше 10 секунд, то следует перейти к следующему названию. И после того как вы дошли до конца таблицы, надо вернуться и доделать те названия, которые вызвали трудности. Возможно даже использование двойной ассоциации на сложные (длинные) слова, например, на Таджикистан можно взять «аджика» + «стакан».

2. Все 14 республик (РСФРС не в счет) необходимо запоминать по системе связей: через «пирамиды» или «истории» (подробнее см. гл. 2.5.3). Для этого нужно составить две пирамиды (истории), в каждой будет по 7 объектов. Подчеркнем, что более 10 образов использовать при постройке одной пирамиды или сочинении одной истории не следует.

Покажем это на примере первых 7 стран, применив способ «пирамиды»: будем ставить один образ на другой. В качестве образов возьмем придуманные выше ассоциации.

Мысленно увидим азбуку: это могут быть объемные деревянные буквы различных цветов или хорошо известный с детства букварь. Придавим деревянные буквы аркой так, что часть букв поломается, услышим треск, хруст продавливаемого дерева. По арке сверху будет бегать белка, держа на своей голове груз – деревянный небольшой ящик, который будет раскачиваться влево-вправо и, чтобы не упасть, белка его постоянно корректирует ударом своей лапы. На этот деревянный ящик мы поставим козу, которая своими рогами начнет там искать что-то съедобное. Дальше вообразим, что в ящике наша коза обнаружила что-то твердое и тяжелое, она берет в зубы кирку и начинает неистово молотить по ящику, пытаясь взломать свою неожиданную находку. А чтобы кирка не сломалась, ее бронируем, заворачивая в вымышленные доспехи – латы.

Оставшиеся 7 республик (от Литвы до Эстонии), предоставляем творческой фантазии читателя. После того как еще 7 республик будет запомнено, приступаем к следующему шагу.

3. Запоминание столиц к республикам осуществляется по принципу соединения двух образов (см. гл. 2.5.1. Правила соединения двух образов). И сразу на нескольких примерах мы увидим, как легко это делается.

Фонетическая аналогия на Азербайждан – азбука, на Баку – бак. Что мы сделаем? Отправим азбуку плавать в баке! При этом можно вспомнить наши деревянные буквы, оживить их, сделав мультяшными, и представить себе, как одни буквы, которые умеют плавать, спасают другие. При этом желательно услышать плеск воды и крики «Помогите!». Еще раз напомним, что на первый взгляд такие истории кажутся нелепыми и похожими на шизофренический бред. Однако чем более необычным, нелепым, нестандартным и сюрреалистичным будет соединение образов, тем лучше оно запоминается.

Ассоциация на Армению у нас была арка, а на Ереван – Ева. Представим себе, что Ева, словно атлант (в древнегреческой мифологии – могучий титан), удерживает на своих плечах арку. Отметим, что образ Евы должен быть хорошо вам знаком, иначе меняем ассоциацию на Ереван, например, на «Ерему» или «Ерш».

И в третьем заключительном примере покажем, как запомнить, что столица Белоруссии – это Минск. Вспомним наши фонетические аналогии: это были, соответственно, белка и мина. Вообразим, как белка искусно жонглирует минами.

Все это происходит в движении, под бой барабанов или звучание иной цирковой музыки.

На этом наш алгоритм завершен. А принцип припоминания столиц таков: когда требуется вспомнить столицу Азербайджана, мысленно вспоминаем свой образ на эту страну. В нашем случае это была азбука!

Дальше разворачиваем событие, задавая себе вопрос и немедленно отвечая на него: «А что мы сделали с азбукой? Да мы ее в бак плавать отправили, и она там тонула!» И тут же всплывает в сознании название столицы Баку!

Называя столицу, несложно также вспомнить и соответствующую страну. Например, Минск – это столица… Ответ будет разворачиваться по такой цепочке: Минск – мина – что и/или кто делал с миной – белка жонглировала – Белоруссия!

Только что мы показали готовый алгоритм, которым можно эффективно пользоваться, чтобы быстро и надолго запоминать большие массивы нужной информации (страны и столицы Азии, субъекты РФ, штаты Америки и их столицы и т. п.).

Далее мы рекомендуем самостоятельно потренироваться на странах Евросоюза, которые представлены ниже.

После чего можно смело переходить на запоминание таблицы Менделеева, о которой сейчас, собственно, и пойдет речь.

Страны Евросоюза и их столицы

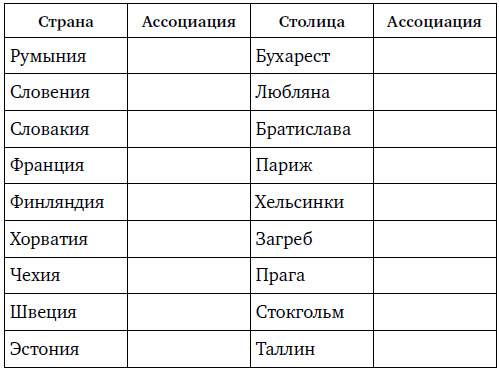

В периодической таблице Дмитрия Ивановича есть периоды, ряды, валентность, относительная атомная масса и т. д. Наша задача ставится так: запомнить названия всех химических элементов (90 шт.) по рядам.

Итак, запоминаем третий и пятый ряд элементов в знаменитой периодической таблице. Как вы скоро увидите, в этом нет ничего сложного и весь алгоритм состоит из трех шагов. Третий ряд содержит восемь элементов: натрий, магний, алюминий, кремний, фосфор, сера, хлор, аргон. В пятом ряду находится также восемь позиций: медь, цинк, галлий, германий, мышьяк, селен, бром, криптон.

Первый шаг. Подбираем фонетические аналогии к названиям химических элементов в разрезе рядов. Главное требование к фонетическим аналогиям – это должен быть хорошо известный предмет или персонаж, который можно легко себе представить. А поскольку все люди – разные, то и ассоциации могут, да и будут различаться.

Третий ряд: натрий – нора, магний – магнит, алюминий – алюминиевая проволока, кремний – крем, фосфор – фасоль, сера – серый, хлор – хлопок, аргон – аргоновая сварка. Обращаем внимание, что в одном месте в качестве ассоциации был взят не предмет. На элемент «сера» мы использовали прилагательное серый, и это было сделано не случайно. Поскольку следующая ассоциация идет хлопок, то в дальнейшем при соединении ассоциаций получается образ «серый хлопок», который, полагаем, легко себе представить. Заметим, что подобный пример, когда из двух образов делается один, является скорее исключением, чем правилом.

Пятый ряд: медь – медведь, цинк – циновка, галлий – галька, германий – Геракл, мышьяк – мышь, селен – селедка, бром – брошь, криптон – кристалл.

Второй шаг. Сочиняем историю или строим пирамиду из этих образов.

Третий ряд запомним при помощи пирамиды следующим образом: на большую черно-коричневую, осыпающуюся по краям нору положили сверху большой сине-красный магнит в виде подковы, который воображаемо усилили алюминиевой проволокой. Затем обильно намазали проволоку толстым слоем молочного крема, в который воткнули большое семя красной фасоли. А из фасоли мгновенно вырос серый хлопок. В итоге подожгли этот хлопок аргоновой сваркой.

Запоминание пятого ряда продемонстрируем на примере истории из образов. Бурый цирковой медведь расстелил соломенного цвета циновку, которую по краю придавил огромной галькой белого цвета (гладким камнем). К камню подошел Геракл и решил его поднять, но ничего у него не получились. Тут, как в сказке, прибежала мышка с селедкой на пару, и все втроем подняли этот камень. После чего изо рта селедки выпала большая золотая брошь, в которой из центра начал расти ярко-красный кристалл.

Третий шаг. Запоминаем номер ряда и первый элемент, с которого он начинается. Надеемся, вы хорошо помните систему формы цифр, которую мы подробно изучили в главе 2.5.1. Для запоминания химического элемента, с которого начинается соответствующий ряд, необходимо выполнить два простых действия. Вначале порядковый номер запоминаемого ряда представляем в виде образа по системе формы цифр. Затем соединяем этот образ с образом фонетической ассоциации первого химического элемента данного ряда.

Третий ряд начинается с элемента натрий, ассоциация на который у нас была нора. Цифра 3 похожа на спортивный лук, который надо соединить с норой. Таким образом, представляем себе, как из норы торчит лук, из которого вылетают со свистом стрелы в воздух. При этом из норы слышится эхо от свиста тетивы.

Пятый ряд начинается с элемента медь, образ на этот элемент был медведь. Цифра 5 похожа на крючок, тем самым представляем себе, как медведь держит в лапах большой черный рыболовной крючок и, размахивая им, отправляется на рыбалку. Запоминание элементов других рядов ничем не отличается от рассмотренных примеров.

Хотим привести интересный пример из практики. Один наш ученик, учащийся 3-го класса, запомнил всю таблицу Менделеева. При этом он еще дополнительно выучил лантаноиды и актиноиды, а это – 118 непростых названий. Затем он решил похвастаться (в хорошем смысле этого слова) своими знаниями перед учительницей. Конечно, он произвел на нее впечатление. Она отвела его на урок химии к ученикам 8-го класса, на котором наш мальчик продемонстрировал свои навыки запоминания. Восьмиклассники были удивлены не меньше учителя химии. Наш ученик, вернувшись домой, рассказал родителям о своем успехе: 1) посетить кабинет химии никому из его одноклассников еще не удавалось, 2) удивить старшеклассников и двух учителей тоже. В итоге – отличное настроение, мощнейший заряд мотивации на дальнейшее обучение и возросший авторитет в классе.

2.6.3. Запоминание числовой информации

Следует стремиться увидеть в каждой вещи то, чего еще никто не видел и над чем еще никто не думал.Георг Кристоф Лихтенберг

У некоторых людей возникают определенные трудности с запоминанием числовой информации, например, бывает сложно зафиксировать в памяти даже десятизначное число. Но, ознакомившись с простым и в то же время очень эффективным способом запоминания числовой информации, эту проблему можно оставить в прошлом. Более того, выполнив задание, которое мы рассмотрим в этом параграфе, запомнить, скажем, стозначное число с одного прочтения вообще не составит вам труда.

Небольшая историческая справка. Немецкий лингвист Станислав Минк фон Весншайн в 1648 г. предложил оригинальный способ запоминания числовой информации путем перевода цифр в буквы. Затем из букв создаются определенные слова, которые легко переводятся в хорошо понятные мозгу образы.

Со временем эта методика совершенствовалась, и в настоящее время существуют различные системы перевода числовой информации в образы. Этих систем не так много, и они носят следующие названия: «цифровой код», «числовой код», «букво-цифровой код», «число-буквенный код» и т. п.

Мы предлагаем свое видение данной системы, которое основывается на «Главной системе» Тони Бьюзена [3, с. 103–151]. Для простоты будем называть ее так – Система числового кодирования (числовое кодирование). На наш взгляд, система числового кодирования является максимально простой и понятной даже для школьников начальных классов.

Наши юные ученики, возраст которых достигал 8 лет, без труда осваивали эту систему ввиду ее простоты, удобства применения и, самое главное, – правильного подхода и объяснения всех особенностей и нюансов числового кодирования с нашей стороны.

После этого они с легкостью запоминали, например, 150–200 знаков числа Пи, тратя на это не более 45–60 минут.

Одна наша ученица (9 лет) принимала участие в региональных соревнованиях по мнемотехнике (январь 2020 года) и заняла там второе место среди 28 участников в своей возрастной категории (до 12 лет).

Причем никаких особых тренировок перед соревнованиями она не проводила, более того, она участвовала в таком мероприятии впервые.

Справедливости ради отметим, что нужную психологическую подготовку, а точнее, правильный настрой наша ученица получила.

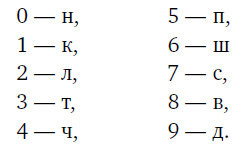

А сейчас непосредственно переходим к изучению системы числового кодирования. Каждой цифре присваивается соответствующая неизменная согласная буква.

Базовая формула для перевода цифр в буквы выглядит так:

Цифра = Неизменная согласная буква.

Буквенная кодировка цифр выглядит следующим образом:

Несложно заметить, что почти все буквы, которые кодируют цифры (кроме 1 и 2) – это согласные, и они совпадают с начальным звучанием соответствующей цифры. Ноль (0) – начинается на «н», три (3) – начинается на «т», четыре – «ч», пять (5) – «п» и т. д. Но вернемся к цифрам 1 и 2. Единица начинается на гласную, второй буквой идет «д», но эта буква уже занята цифрой 9 (д), кстати, и цифра 2 также начинается на «д», поэтому поступаем следующим образом. «1» чаще всего похожа на кол, а «2» – на лебедя, следовательно, присваиваем букву «к» цифре 1 и «л» – цифре 2.

Как видите, запомнить предложенную кодировку элементарно, однако немного внимания стоит уделить цифрам 1 и 2.

Только после этого переходим к заданию, проработка которого навсегда решит все проблемы с запоминанием числовой информации.

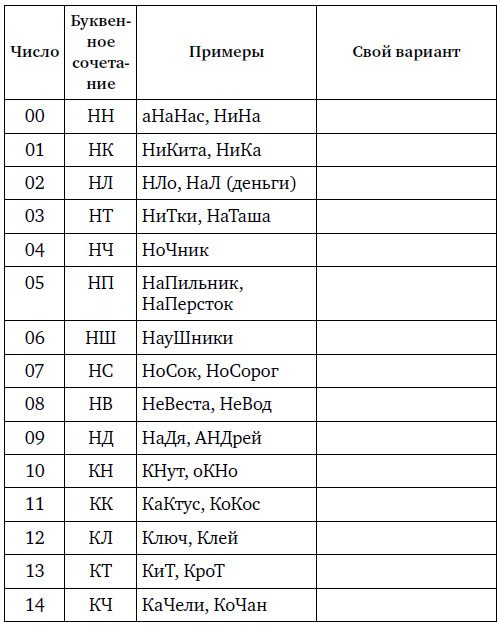

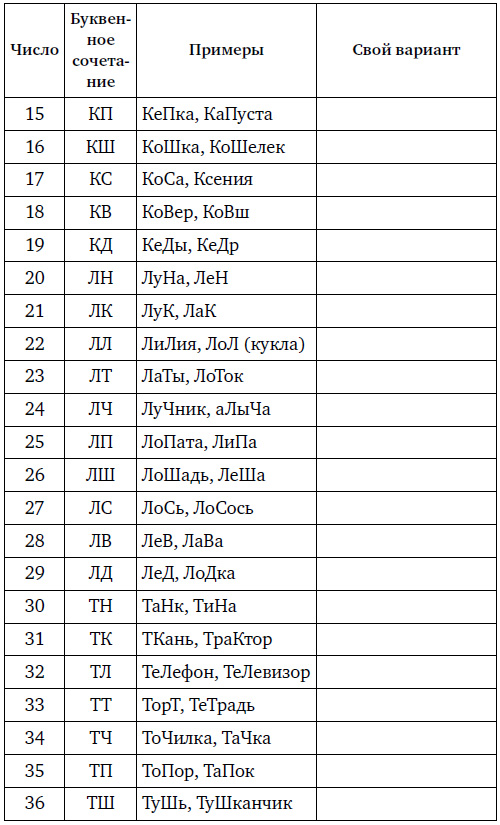

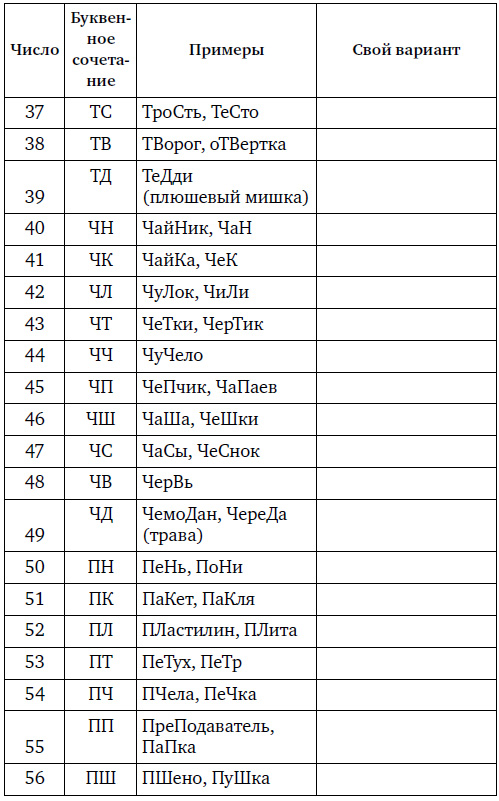

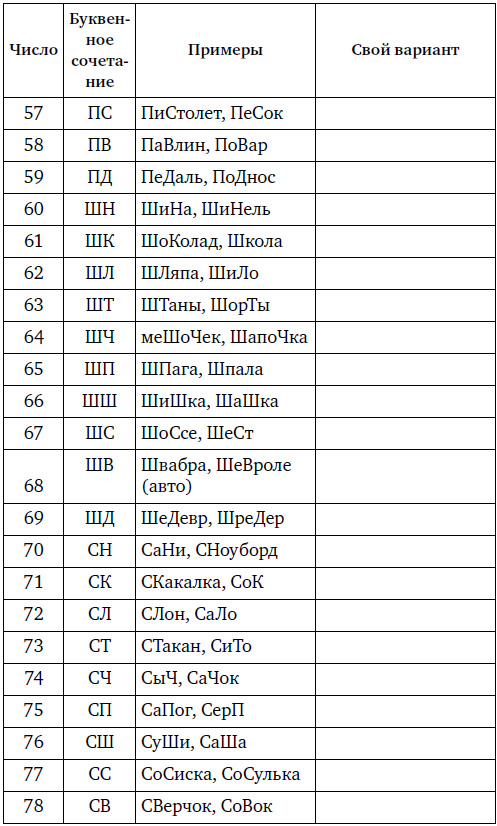

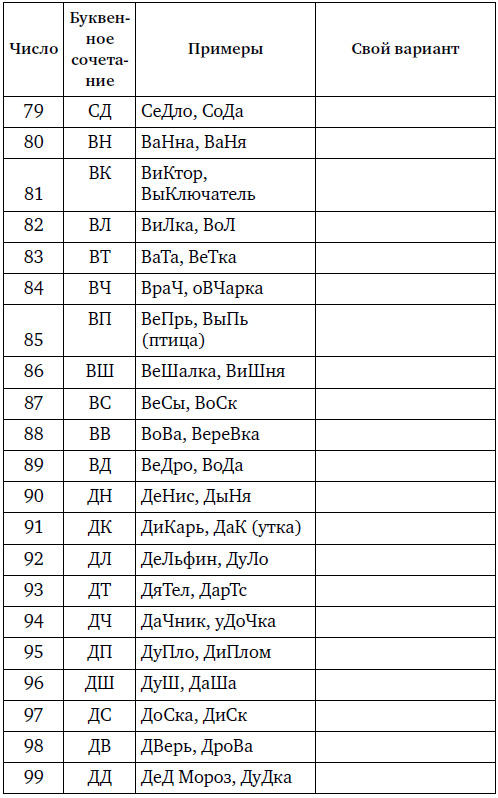

Теперь вам предстоит создать и запомнить 100 слов (образов) по системе числового кодирования. Словосочетание «числовое кодирование» мы применяем не случайно, поскольку придумывать образы нужно именно на двузначные числа от 00 до 99.

Рассмотрим несколько характерных примеров и правила (алгоритм) подбора наиболее удачных слов.

Начнем с числа 00. Вспоминаем буквенную кодировку цифр от 0 до 9. Так, число 00 кодируют две буквы «Н» (НН). Здесь и далее при кодировке чисел мы будем писать заглавные буквы. Числу 01 соответствуют буквы «НК», 02 – «НЛ», 03 – «НТ», 04 – «НЧ», 05 – «НП» и т. д.

Затем необходимо подобрать слово, в котором содержатся указанные буквы. На число 00 (НН) таким словом может быть аНаНас, числу 01 (НК) может соответствовать имя НиКита, на 02 (НЛ) возьмем НЛо, 03 (НТ) – НиТки, 04 (НЧ) – НоЧник, 05 (НП) – НаПильник и т. д.

Как видите, ничего сложного в этом задании на первый взгляд нет. Но все дело в том, что здесь нужно не просто найти слова, которые содержали бы заданные буквы. Слова мы должны переводить в хорошо известные и легко визуализируемые образы, которые желательно услышать и почувствовать, т. е. задействовать весь спектр ощущений.

Важно! В качестве слов нужно брать предметы, известных людей или персонажей, образы которых можно свободно представить. Образ должен быть максимально простой и в то же время объемный. По сути, это и есть требования, предъявляемые к созданию нужных образов. Части тела (лапа, нос, ключица, стопа) или другие составляющие более сложных образов лучше не использовать. Абстрактные существительные также не самый лучший вариант (точка, линия, любовь, честность, красота, внезапность и т. п.).

Теперь рассмотрим Алгоритм подбора подходящих слов по системе числового кодирования. Чтобы глубоко не вдаваться в теорию, рассмотрим эти правила на примере числа «10».

1. Лучшим будет являться то слово, в котором последовательность сочетаемых букв будет «первая-вторая». 10 – КН – КНопка или КНут.

2. Следующим по предпочтительности является сочетание «первая– третья». 10 – КН – КоНь или КоНфета.

3. Далее следует рассмотреть такое сочетание букв «вторая-третья». 10 – КН – оКНо.

4. Если по первым трем вариантам ничего подходящего подобрать не удалось, переходим к сочетанию «вторая-четвертая». 10 – КН – иКоНа.

Важно! Между сочетаемыми буквами не должна «вклиниваться» другая согласная, которая используется для кодировки цифр. Например, ищем слово на число 51 – ПК. Если пришло на ум слово «ПапКа», то при внимательном рассмотрении в нем содержится вторая «п». Поэтому «ПаПка» – это слово, больше подходящее на кодировку числа 55 – ПП. Поэтому в данном случае лучше взять «ПаКет» или «ПарКет» (буква «р» вообще не используется в числовом кодировании).

Если все же на рекомендуемые по предпочтительности сочетания не удалось подобрать нужное слово, тогда следует рассмотреть любой иной удобный вариант. Например, число «36 – ТШ». Допустим всем хорошо известно слово «ТуШь», но для мужчин образ туши может очень плохо визуализироваться и кинестетические ощущения (воспоминания) на этот образ тоже вряд ли «подгрузятся». А вот слово «огнеТуШитель» может оказаться очень ярким, четким и быстро припоминаемым образом. В таком случае берем «огнетушитель» в качестве искомого слова (образа)!

Еще важным моментом является то, что нежелательно брать на разные числа одинаковые образы, при том что слова, называющие их, могут и различаться. Например, 10 – КН – КоНь и 26 – ЛШ – ЛоШадь или 84 – ВЧ – ВраЧ и 91 – ДК – ДоКтор. В дальнейшем такие сходства в образах могут приводить к серьезным ошибкам и путаницам, когда вместо нужного числа 10 вспоминается 26 или вместо числа 91 приходит в сознание 84.

Ниже мы приводим примеры слов на числа от 00 до 99. Назвать их рекомендуемыми не совсем уместно, поскольку каждому целесообразно подобрать именно «свои» образы – именно они лучше всего запоминаются. Возможно, некоторые из предложенных вариантов вам понравятся и будут взяты на вооружение. В графе «Свой вариант» надо написать только одно слово, образ которого вам наиболее близок и отвечает рассмотренным выше требованиям.

Примеры числового кодирования

Теперь ваша задача состоит в том, чтобы хорошо запомнить все 100 образов при помощи этой таблицы. Например, называя число «13», в течение максимум двух секунд надо вспомнить свой образ. По мере практики время на припоминание нужного образа должно составлять 1 секунду. На первый взгляд это кажется нереальным, однако наши юные ученики – а среди них есть и второклассники – всего за месяц легко справляются с данным заданием.

Важно! Не следует стремиться запоминать все 100 образов за 3–7 дней. Наша память имеет материальные структуры в виде нейронных связей, которым необходимо время, чтобы сформироваться и закрепиться. Поэтому 3–4 недели – это оптимальный период, за который имеет смысл выучить все 100 образов. Поставьте себе задачу так: за первую неделю проработать 35 образов (числа с 00 по 34), за вторую еще 35 (с 35 по 69), а за третью – оставшиеся 30 (с 70 по 99). Четвертую неделю можно посвятить «шлифовке» всех 100 образов, устранению неточностей и повышению скорости припоминания.

К сожалению, ввиду ограниченности объема данной книги и отсутствия обратной связи в процессе освоения системы числового кодирования, мы не можем рассказать обо всех нюансах этого задания и проверить, насколько удачно вы подобрали необходимые 100 образов. Все это мы с удовольствием делаем на наших онлайн занятиях со своими учениками. Причем их возраст не имеет никакого значения: главное – это желание человека непрерывно развиваться и совершенствоваться.

Поделимся еще одним примером из нашей практики. Один наш самый юный ученик начал осваивать мнемотехнику с 7 лет, разумеется, с поддержкой своего родителя. Очевидно, что в силу такого возраста некоторые задания давались ему непросто, мальчику требовалось больше времени на их выполнение по сравнению с более старшими учениками. Тем нее менее числовой код был им осилен. И затем всю таблицу умножения он выучил всего за неделю (!), комбинируя систему формы цифр и числовой код.

Когда освоен числовой код, можно смело переходить к более интересной и практической рубрике.

2.6.4. Запоминание текстовой информации и числовой характеристики

Помнить – это все равно что понимать, а чем больше понимаешь, тем более видишь хорошего.Максим Горький

То, что язык нашего мозга – это образы, надеемся, вы уже хорошо прочувствовали на себе. А теперь самое время показать, как можно свободно запоминать дни рождения важных для вас людей, товары и их стоимость, оборудование и его характеристики, важнейшие исторические даты и соответствующие им события, а также многое-многое другое.

В этом разделе никакой теории уже не будет, потому что все, что было нужно, мы рассмотрели ранее. Без лишних слов покажем вам, как запоминать географические объекты по их числовой характеристике, а также поработаем с историческими событиями и датами.

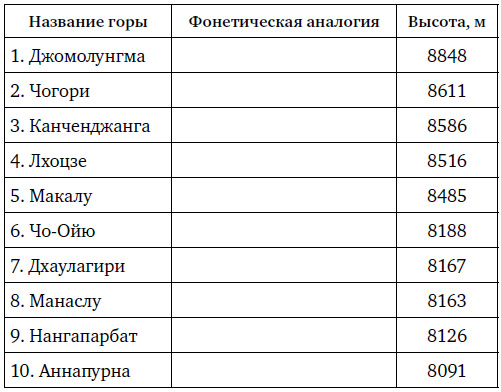

Наверняка все слышали, что самая высокая гора над уровнем моря – это Эверест, или Джомолунгма, высота которой 8848 м. Но немногие знают, как называется вторая и третья по высоте горы, а также их высоты.

Перечень 10 самых высоких гор над уровнем моря такой.

1. Джомолунгма (Эверест) – 8848 м

2. Чогори – 8611 м

3. Канченджанга – 8586 м

4. Лхоцзе – 8516 м

5. Макалу – 8485 м

6. Чо-Ойю – 8188 м

7. Дхаулагири – 8167 м

8. Манаслу – 8163 м

9. Нангапарбат – 8126 м

10. Аннапурна – 8091 м

Сейчас мы покажем на примере первых трех гор, как запомнить их название и, соответственно, высоту. Последовательность шагов (Алгоритм запоминания) разберем на примере самой высокой горы.

1. Подбирается фонетическая аналогия на название горы. Название «Джомолунгма» можно закодировать как «Джо + Луна».

2. Высота горы представляется в виде двух двухзначных чисел: 88 + 48.

3. Сочиняется история или строится пирамида из образов. Покажем, как выстраивается запоминание в виде истории. Помним: чтобы наши истории лучше врезались в память, они должны быть максимально неординарными, абсурдными, необычными, смешными. И поскольку запоминаются нами именно горы, то можно представить себе, как ковбой Джо забрался на вершину самой высокой горы мира и с нее пытается заарканить Луну (Джомолунгма = Джо + Луна). Лассо у него короткое, его он удлиняет вначале веревкой (88 – ВВ ВереВка), а затем большим червяком (48 – ЧВ – ЧерВь). После чего задуманное осуществляется: Луна поймана.

Таким образом, чтобы легко запоминать подобную информацию вы должны знать весь числовой код, – а это 100 образов на числа от 00 до 99, – и владеть следующими навыками:

1) создания образов,

2) соединения двух образов,

3) подбора фонетических ассоциаций/аналогий.

Разберем еще две горы: Чогори и Канченджанга.

1. Фонетическая ассоциация на «Чогори» напрашивается такая: «Что горишь?». Фонетическую аналогию на «Канченджанга» возьмем как «Канат + Джунгли».

2. Высота Чогори составляет 8611 м, поэтому в качестве образов на числа 86 (ВШ) и 11 (КК) возьмем соответственно ВиШню и КоКос. Высота горы Канченджанга – 8586 м, образы будут следующие: ВеПрь (85) и ВиШня (86).

3. Запомним эти две горы способом «пирамиды». Начнем с Чогори. Представляем себе, как мы подходим к высокой горе и спрашиваем у нее: «Что горишь?» А на самой вершине, раскачиваясь от ветра, стоит дерево ВиШня (86), на котором вместо ягод выросли КоКосы (11). При этом ветки дерева трещат и ломятся от такой тяжести. Что касается горы Канченджанга, то здесь можно вообразить, как мы взбираемся по канату на гору, у подножья которой видим джунгли (Канченджанга = Канат + Джунгли). Далее мы замечаем ВеПря (85), у которого на спине выросла вишня, и он никак ее не может с себя сбросить.

В следующей таблице вам необходимо подобрать фонетические аналогии и запомнить оставшиеся горы, используя предложенный алгоритм.

10 самых высоких гор над уровнем моря

Для того чтобы зафиксировать в памяти горы в четкой последовательности (по убыванию их высоты), есть минимум два варианта.

Суть первого варианта состоит в привязке названия каждой горы к той цифре, под которой она значится в списке. В этом случае задействуется система формы или рифмы цифр. Например, образ кола (1) соединяется с ковбоем Джо, и мы представляем себе, как Джо карабкается на высокий кол, вбитый на вершину горы, чтобы быть к Луне еще ближе. Так мы запоминаем, что первой по счету у нас идет Джомолунгма (Джо + Луна). С Чогори поступим так: представим себе, как гусь (2) подходит к горе и спрашивает у нее: «Что горишь?» (Чогори) и т. д. Данный вариант хорош тем, что, называя номер горы в произвольном порядке от 1 до 10, мы легко вспоминаем нужную нам позицию: название и затем высоту.

Второй вариант предполагает использование метода римской комнаты. В этом случае все 10 гор, а точнее – только образы их фонетических аналогий, следует разместить на известной вам территории. В главе 2.5.4 мы приводили характерный пример, рассматривая комнату с восемью предметами (комод, стул, шифоньер, окно, письменный стол, кровать, телевизор, картина). В нашем случае в такую комнату следует дополнительно установить два предмета (кресло-качалка и кондиционер), после чего можно разместить в ней все запоминаемые горы.

Начнем с Джомолунгмы. На высокий комод посадим Джо, который будет бояться оттуда слезть и расплачется. Затем, переходя к Чогори, зажжем стул, поскольку фонетическая ассоциация на эту гору была «что горишь?». Следующим шагом свяжем шифоньер и Канченджангу (канат + джунгли). Для этого канатом обмотаем шифоньер так, чтобы шифоньер затрещал и деформировался, к тому же сверху его украсим пальмовыми листьями (это будет наш образ на джунгли) в виде зонтика. Подобным образом следует поступить с оставшимися семью горами.

Для того чтобы вспомнить, в какой последовательности шли запоминаемые горы, надо мысленно очутиться в той комнате. Затем слева направо пробежаться по предметам ее интерьера, припоминая, с каким образом, т. е. с какой горой каждый предмет был связан. Поскольку количество запоминаемых объектов (гор) составляло 10, то и в комнате для этого мы разместили минимум 10 различных предметов интерьера. При этом высоту каждой горы (8848 м), а точнее – два образа по системе числового кодирования (88 ВереВка + 48 ЧерВь) при размещении в римской комнате мы не задействовали.

Кстати, самая высокая гора в абсолютном выражении – это Мауна-Кеа, высота которой составляет 10 203 м. Этот гигант находится на острове Гавайи (Штат Гавайи, США), однако его высота над уровнем моря составляет всего лишь 4205 м, в то время как 5998 м скрыты под водами Тихого океана.

Запомнить эту гору можно с минимальными усилиями. Фонетическую ассоциацию на название возьмем как «Маугли + крем». Когда число, которое требуется запомнить, содержит в себе нечетное количество цифр (в нашем случае их 5–10 203), рекомендуем поступать следующим образом. Цифру 1 запоминаем по системе формы цифр (кол), остальные – через числовой двузначный код: 02 – НаЛ, 03 – НиТки. В итоге сочиняем такую историю: Маугли, чтобы не обгореть на солнце, намазался кремом (Мауна-Кеа = Маугли + крем). Затем, забравшись на гору, он нанизал на кол НаЛичные деньги и, чтобы они не улетели, все купюры примотал к колу НиТками.

Есть вариант еще проще. Если посмотреть на высоту этой горы 10 203 м и мысленно убрать два ноля, то мы увидим цифры 1, 2, 3. Помещаем обратно по одному нолю рядом с цифрой «2» – и все. Таким образом, число 10 203 легко запоминается на «раз-два-три».

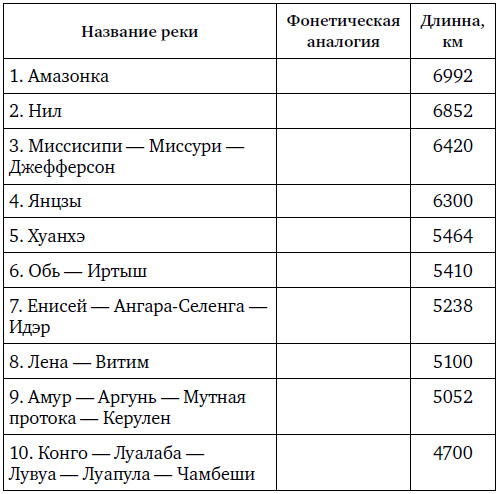

А теперь вам предстоит потренироваться в запоминании протяженных рек мира. В следующей таблице представлены 10 самых длинных рек, в ней также содержится графа, куда надо вписать подобранную фонетическую аналогию на названия.

10 самых протяженных рек мира

В целом алгоритм загрузки этой информации в память ничем не отличается от приведенного выше, когда рассматривались примеры самых высоких гор. Тем не менее пару рекомендаций следует оставить.

Во-первых, в процессе составления историй или пирамид сюжет нужно выстраивать на реке (воде), чтобы в будущем в процессе припоминания было понятно, о чем идет речь.

Во-вторых, некоторые реки имеют довольно сложные названия и поэтому фонетические ассоциации необходимо делать на каждое из них. Рассмотрим пример с Конго-Луалаба-Лувуа-Луапула-Чамбеши. Фонетическую аналогию возьмем следующую: Конь-Лужа-Аладдин-Вуаль-Акула-Чабрец.

В данном примере стоит прокомментировать один очень интересный момент. Если обратить внимание на названия притоков этой реки «Луалаба-Лувуа-Луапула», то все они начинаются со слога «Лу». Поэтому достаточно один раз подобрать нужную ассоциацию, допустим «лужа», и сочинить историю с сюжетом в луже. А именно, Конь (Конго) подбегает к большой луже (Лу-) и начинает из нее пить воду. Там уже вовсю плавает Аладдин (—алаба), а на лице у него вуаль (—вуа). Аладдин видит игрушечную надувную акулу (—апула) и хочет на нее вскарабкаться. Но ничего из этого не получается, поскольку акула вдруг покрывается чабрецом (Чамбеши) и Аладдин начинает от него чихать.

Протяженность этой реки 4700 км, и, чтобы полностью все запомнить, необходимо добавить к нашей истории еще два образа: ЧаСы (47) и аНаНас (00). Итак, возвращаемся к чихающему Аладдину. Дальше можно представить себе, как на краю лужи появляются большие часы в виде старого будильника в металлическом зеленом корпусе, который начинает громко звенеть. Этот звук настолько громкий и противный, что на него сверху падает большой ананас и разбивает будильник.

С оставшимися реками придумать истории или построить пирамиды из образов будет гораздо проще, особенно с теми, у которых в названии по одному слову. Порядковые номера рек запоминаются при помощи системы формы/рифмы цифр или римской комнаты, аналогично тому, как было показано на примере гор.

А сейчас давайте рассмотрим, как легко и надолго запоминать исторические даты и соответствующие им события, когда уже освоена система числового кодирования и наработан навык соединения нескольких образов. В начале второй главы вам было предложено запомнить десять исторических дат, на которых мы сейчас и потренируемся.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ

1. 1752 – Бенджамин Франклин провел эксперимент, доказавший, что молния – это электричество.

2. 1952 – Альберту Эйнштейну предложили пост второго президента Израиля, но он отказался.

3. 1453 – Падение Византийской империи.

4. 1892 – Появился знаменитый напиток Кока-Кола.

5. 1852 – Был изобретен безопасный лифт.

6. 1698 – Петр Первый приказал всем боярам сбрить бороды.

7. 1879 – Был изобретен кассовый аппарат.

8. 1687 – Вышел труд Исаака Ньютона о законах всемирного тяготения и движения тел.

9. 1902 – Появление первого промышленного кондиционера.

10. 1636 – Основание Гарвардского университета.

Общая схема запоминания исторических дат простая: вначале кодируется событие, а затем к нему подвязывается дата. Рассмотрим на двух примерах, как это делается.

В 1698 году Петр Первый приказал всем боярам сбрить бороды. Это было шокирующей новостью, поскольку безбородые мужчины на Руси считались несерьезными, ненадежными, неспособными к деторождению. Данный указ встречал мощнейшее сопротивление со стороны всего населения и впоследствии было решено ввести специальный налог на бороду, размер которого варьировался в зависимости от сословной принадлежности и имущественного положения человека.

Для запоминания этого события мысленно сочиняем такую историю: Петр Первый собственноручно собирается сбрить бороды нескольким боярам. Царь в одной руке держит указ «О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении раскольников в указанном для них одеянии», а в другой – острые ножницы. Затем в виде короткой истории или пирамиды присоединяем дату, разбивая ее на два образа 16 (КоШелек) + 98 (ДВерь). Так, не желая расставаться с бородой, некоторые бояре достают из КоШелька (16) деньги и быстро убегают за ДВерь (98).

Разберем запоминание еще одного исторического события: появление первого промышленного кондиционера в 1902 году. Разбиваем эту дату на два числа «19» КеДы и «02» НаЛичные (деньги). Затем сочиняем следующую историю. Представляем себе большой белый кондиционер, который устанавливает на каком-то промышленном объекте (например, в цехе завода) рабочий, обутый в ярко красные КеДы. За кондиционер и выполненную работу рабочему платят хорошую сумму НаЛичными.

Напомним, что в подобных историях (мысленных сюжетах) важно не только четко представить себе все образы – героев и их атрибуты, центральные объекты, но и услышать характерные звуки, попробовать самим ощутить те или иные образы. Также помним о юморе, необычности и даже абсурдности в этом увлекательном и полезном процессе. Оставшиеся восемь дат запомните самостоятельно. Уверены, что вы это сделаете с легкостью.

Важно! Если запоминаемая дата состоит из трех цифр, то здесь возможен следующий подход. В качестве примера рассмотрим основание Рима, которое датируется 753 г. до н. э. Как видим, 753 – это дата, содержащая три цифры, в то время как числовой код предполагает запоминание через двузначные числа. Образ на первую цифру, в нашем случае «7», берем из системы формы или рифмы цифр (топор или пень). Второе число «53» представляется в виде образа, используя систему числового кодирования (ПеТух, ПТенец и т. п.). Образы на событие «Основание Рима» у каждого из нас будут разными, равно как и образы по форме и рифмы цифр, а также числового кода. Если даже у кого-то все образы и будут совпадать, то наверняка сама история соединения этих образов будет уникальна.

Так, событие «Основание Рима» можно закодировать в виде капитолиийской волчицы (бронзовая скульптура, изображающая волчицу, вскармливающую молоком двоих младенцев – Ромула и Рема, легендарных основателей города Рима). После чего создаем историю из соответствующих образов, помня, что вначале представляем само событие, к которому подвязывается дата. При запоминании важно разграничивать события, произошедшие до нашей эры и после нее. Как один из вариантов можем рекомендовать следующий. Первый образ в кодировке исторической даты представлять «древним», и это будет означать «до нашей эры». В нашем примере, если в качестве образа на цифру 7 берется топор, то пусть он будет каменным.

Подобным способом легко запоминаются дни рождения, иные памятные даты, наименования товаров и их стоимость, название оборудования и его технические характеристики и т. п.

Кстати, на одном из сайтов, где можно найти 35 важнейших дат в истории России (Руси), школьникам была дана примерно такая рекомендация: «Учите минимум в течение одной недели. За более короткий срок запомнить все 35 дат практически невозможно». Заметим, что для человека, освоившего мнемотехнику, на выполнение такого задания понадобится максимум 2 часа (с учетом повторения). В данном случае речь не идет о «прокачанных» людях, это, так сказать, категория «любители» и «мнемоспортсмены». Тренированным мнемонистам бывает достаточно менее 20 минут на выполнение подобных заданий. А чемпионы по мнемоспорту (в мире проводятся и такие соревнования) демонстрируют просто невероятные способности к запоминанию.

Чемпионат мира по запоминанию (World Memory Championships) представляет собой соревнование, в котором участники запоминают как можно больше разнообразной информации в течение определенного периода времени, и проводится ежегодно с 1991 года. Такие соревнования организует Всемирный совет по мнемоспорту – The World Memory Sports Council (WMSC), который был основан двумя англичанами: психологом Тони Бьюзеном и гроссмейстером Рэем Кином. Вот официальный сайт этой организации: www.worldmemorychampionships.com. На сайте можно посмотреть виды дисциплин, в которых соревнуются мнемонисты, установленные ими рекорды и другую актуальную информацию.

Хотим поделиться очень интересным наблюдением из нашей практики. Часто мы становимся свидетелями случаев, когда наши юные ученики только начинали знакомиться с мнемотехникой и буквально уже после первых занятий интуитивно понимали, как можно максимально эффективно задействовать образы для запоминания стихотворений, школьных изложений, длинных текстов. В итоге – высокие оценки в школе, поднятие собственной самооценки, уважение со стороны сверстников и учителей.

2.6.5. Запоминание стихотворений, изложений, объемных текстов

Единственное сокровище человека – это его память. Лишь в ней – его богатство или бедность.Адам Смит

По своей сути, запоминание текстовой информации можно отнести к простым системам запоминания. Любые тексты – это простые словесные последовательности, запоминать которые нужно способом «пирамиды» или «историей». Об этом мы подробно говорили в главе 2.5.3 «Система связей».

Однако, чтобы легко запоминать текстовую информацию, важно научиться быстро находить ключевые слова из текста и хорошо владеть навыками создания и соединения нескольких образов. Именно поэтому данный вопрос мы рассматриваем в продвинутых системах запоминания.

Начнем с ключевых слов. Ключевые слова максимально полно отражают суть смысловой единицы текста, под которой, в свою очередь, понимается целый абзац. В качестве ключевых слов чаще всего выступают подлежащее и сказуемое (главные члены предложения), взятые непосредственно из текста. Обычно это существительные и глаголы, которые также могут дополняться прилагательным и наречием, тоже выступающими в качестве ключевых слов. Иногда ключевые слова придумываются самостоятельно и, как правило, это синонимы известных по тексту подлежащих и сказуемых. Максимально подробно о ключевых словах мы расскажем в третьей главе нашей книги, там вы потренируетесь самостоятельно находить эти слова в тексте.

Базовый алгоритм запоминания текстовой информации выглядит следующим образом:

1) из текста выбираем ключевые слова;

2) переводим ключевые слова в яркие и красочные образы;

3) придумываем мысленный видеоролик (мульфильм) из этих образов, задействовав свое воображение;

4) мысленно повторяем (прокручиваем) этот ролик;

5) теперь «каркас» готов, и далее на него легко навешивается все остальное.

Важно заметить, что, запоминая стихотворение, изложение или какой-либо текст, необходимо очень четко визуализировать то, о чем идет речь в произведении или тексте. Для прочного запоминания лучше всего представить себе, что вы сами являетесь участником всего происходящего или наблюдаете за всем со стороны, находясь очень близко с описываемыми в тексте событиями. Причем запоминание будет еще более прочным, если вы испытаете яркие эмоции, а также услышите характерные звуки, почувствуете соответствующие запахи, т. е. по максимуму задействуете мнемонические приемы, о которых мы говорили в главе 2.4.

Ниже рассмотрим, как запоминать стихотворения, и сделаем это на примере баллады «Песнь о вещем Олеге», написанной в 1822 г. Александром Сергеевичем Пушкиным. В стихотворениях есть рифма, поэтому для кого-то они могут запоминаться даже легче, чем изложения или обычные тексты. Жирным шрифтом в каждом из первых трех абзацев произведения мы выделили ключевые слова, которые будут служить своего рода дополнительной зацепкой или ориентиром при запоминании последовательности абзацев. В нашем случае такими словами выступают: «сбирается вещий Олег», «идет кудесник» и «засыплюсь землею».

Песнь о вещем Олеге

Как ныне сбирается вещий Олег

Отмстить неразумным хазарам:

Их села и нивы за буйный набег

Обрек он мечам и пожарам;

С дружиной своей, в цареградской броне,

Князь по полю едет на верном коне.

Из темного леса навстречу ему

Идет вдохновенный кудесник,

Покорный Перуну старик одному,

Заветов грядущего вестник,

В мольбах и гаданьях проведший весь век.

И к мудрому старцу подъехал Олег.

«Скажи мне, кудесник, любимец богов,

Что сбудется в жизни со мною?

И скоро ль, на радость соседей-врагов,

Могильной засыплюсь землею?

Открой мне всю правду, не бойся меня:

В награду любого возьмешь ты коня».

…

Мы не будет показывать, как выучить весь текст этого замечательного произведения, для примера разберем первую строфу. Запоминание начинаем с того, что нужно хорошо представить себе князя Олега, который готовится идти в военный поход. Олег намеревается разрушить и сжечь поселения и засеянные хлебные поля хазар (тюркоязычный кочевой народ). Именно этот эпизод следует представить себе на данные строки: увидеть горящие строения и пшеницу в поле, почувствовать запах дыма, услышать треск горящего дерева. Далее визуализируем, как князь, облаченный в доспехи, скачет вместе со своим войском по степи, слышим удары копыт о землю, звон доспехов, ощущаем запахи травы и т. д.

Безусловно, запоминаемое стихотворение лучше всего учить по строфам, желательно вслух пару раз озвучить выученный материал, после чего приступать к запоминанию следующей строфы.

С изложениями и иным текстом дело обстоит гораздо проще. Дословно воспроизводить оригинальный текст, как в стихотворении, нет большой необходимости. Поэтому нужно просто следовать алгоритму запоминания текстовой информации.

1. Вначале слушая или читая текст, выбираем ключевые слова.

2. Переводим ключевые слова в яркие и красочные образы.

3. В процессе восприятия текста (читая или слушая) придумываем мысленный видеоролик (мультфильм) из этих образов. Для этого применяем систему связей: строим пирамидки или сочиняем истории. Обязательно помним о сюжете или главной идее.

4. Мысленно пару раз повторяем (прокручиваем) этот ролик, чтобы лучше запомнить основной смысл. Образный каркас готов.

5. Последним шагом, когда структура текста выстроена, на так называемый «каркас» навешивается все остальное. Вспоминаются отдельные детали, эпизоды, и пишется изложение, или воспроизводится нужный текст.

Заметим, что после тренингов у наших учеников сложностей с запоминанием стихотворений, написанием изложений уже не бывает. А теперь мы рассмотрим один из важных вопросов успешной коммуникации.

2.6.6. Запоминание имен и лиц

Самая занимательная для нас поверхность на земле – это человеческое лицо.Георг Кристоф Лихтенберг

Известному американскому психологу, автору теории психологии общения Дейлу Карнеги принадлежат такие слова: «Имя человека – это самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке». Действительно, запомнив имя своего собеседника и непринужденно употребляя его в коммуникации, вы делаете человеку весьма эффективный комплимент. Наверняка каждому будет приятно, если после первого знакомства собеседник не только узнает нас, но и вспомнит наше имя. Однако, если назвать человека другим именем или вообще забыть его, можно поставить себя в весьма неловкое положение.

Очевидно, что имя человека имеет определенное отношение к личности. Более того, имя – это не просто формальность, оно играет важную роль в налаживании отношений между людьми и определяет их качество. Поэтому, запоминая чье-либо имя, мы фокусируемся прежде всего на личности. В этой связи актуальным вопросом является умение запоминать имена и лица тех людей, с которыми мы сталкиваемся и имеем дело. Особенно это важно для людей коммуникационных профессий, к которым относятся преподаватели, психологи, продавцы, переговорщики, тренеры, коучи, врачи, бизнесмены и др.

Лицо человека, как правило, уникально, поэтому большинству из нас запомнить его легче, чем имя. Хотя есть люди, которым сложнее запоминать именно лица.

Существует два взаимно дополняющих способа запоминания имен и лиц людей. Первый – авторский метод социального этикета Тони Бьюзена [3, с. 183–189]. Второй – мнемонический метод.

В основе метода социального этикета Т. Бьюзена лежат два простых требования: 1) заинтересованность в людях, с которыми вы знакомитесь; 2) вежливость.

Далее мы кратко рассмотрим основные шаги социального этикета, который, на наш взгляд, заслуживает пристального внимания, а затем поговорим о мнемонических подходах.

1. Мысленно настройтесь на знакомство. Начинать знакомство необходимо с чувства, что вы хотите узнать человека. Некоторые люди заранее убеждают себя в том, что у них плохая память, в частности на имена и лица. Тем самым они программируют себя на неудачу. К тому же из-за неловкости и волнения, возникающих в момент знакомства, многие стараются как можно быстрее покончить с ним. Поэтому перед предстоящим знакомством постарайтесь отпустить лишнее напряжение, настроиться на прочное запоминание, и тогда успех во многом гарантирован.

2. Наблюдайте. Знакомясь с человеком, смотрите ему в лицо. Обращайте пристальное внимание на отдельные черты, так как это пригодится вам при запоминании имен и лиц по мнемоническому способу, о котором мы поговорим чуть позже. Присмотревшись, вы заметите, насколько непохожи лица различных людей. Зачастую люди не запоминают внешность новых знакомых в основном потому, что просто смотрят на лицо собеседника, тогда как необходимо внимательно рассматривать и изучать его.

3. Слушайте. Сознательно прислушивайтесь, максимально сосредоточившись на звучании имени человека, с которым знакомитесь. Это важнейший момент начального этапа знакомства, на котором некоторые люди терпят неудачу, потому что больше думают о том, как бы не забыть имя нового знакомого, чем об его имени как таковом.

4. Просите повторить имя. Даже если вы четко расслышали имя, не стесняйтесь вежливо попросить: «Будьте добры, повторите ваше имя». Повторение усиливает запоминание.

5. Уточните произношение. Услышав новое для вас имя, сразу же проверьте, правильно ли вы его произносите. Этим вы проявите свою заинтересованность в знакомстве, а кроме того, повторив имя, сможете лучше его запомнить.

6. Попросите произнести имя по буквам. Если у вас возникли какие-либо сомнения по поводу написания имени, в вежливой или шутливой форме попросите своего нового знакомого произнести его по буквам. Это опять же позволит вам проявить свою заинтересованность и услышать имя еще раз.

7. Упоминайте имя в разговоре. В разговоре с новым знакомым старайтесь почаще употреблять его имя, что также отлично способствует запоминанию. Кроме того, это положительно влияет на сам процесс общения, вовлекая в него человека, к которому обращаются. Собеседнику будет намного приятнее, если вы произнесете: «Да, как только что сказал Николай…» вместо «Да, как только что сказал он …». Более того, если у вашего собеседника имеются сложности с запоминанием имен, можно аккуратно помочь ему в этом. Делается это так. В процессе знакомства с человеком повторяйте не только его, но и свое имя. Это поможет собеседнику запомнить вас, а также побудит его вместо безликого «я» почаще употреблять свое имя или фамилию. Это не только является проявлением вежливости, но делает общение более тесным, дружеским и непринужденным.

8. Проговаривайте имя про себя. Во время небольших пауз в разговоре оценивающе взгляните на собеседников, а также на тех, о ком идет речь, и повторите про себя их имена. Такое мысленное проговаривание должно войти в привычку. К этому стоит добавить любые другие интересные моменты вашего общения. Таким образом вы выстроите вокруг каждого имени ряд ассоциаций, создав в мозгу разветвленную сеть, тем самым во много раз повышая вероятность припоминания нужных имен.

9. Прощаясь, повторите имя собеседника и обменяйтесь визитками. Прощаясь с человеком, произнесите его имя. Так вы совместите сразу два аспекта запоминания – первичность и новизну, соединив таким образом начальный и финальный моменты периода заучивания.

Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы запоминать имена людей, стоит обзавестись приличными визитками, которые вы могли бы вручать при каждом новом знакомстве. Обычно вы получаете в ответ визитку своего нового знакомого или, по крайней мере, листок с его координатами.

10. Превратите знакомство в игру. Если вы превратите запоминание имен и лиц в захватывающую и увлекательную игру, появится больше свободы для построения ассоциативных связей, которые являются основой хорошей памяти. У детей, в отличие от взрослых, память на лица и имена лучше, и не потому, что их мозг совершеннее, а из-за того, что они неосознанно применяют мнемонические правила запоминания, описанные в этой книге.

Если вы хотите стать профессионалом в запоминании имен, начните вести специальный дневник, в который будете заносить наброски лиц своих новых знакомых, а также ключевые слова, соответствующие их именам. Можно завести личную картотеку, занося на каждую карточку ФИО, время, место, дату знакомства с тем или иным человеком, а также его профессию или род деятельности (обычно информация берется из полученной визитки).

Рассмотрим мнемонические подходы в процессе запоминания имен и лиц. Общий алгоритм действий при их использовании будет следующим.

1. Надо увидеть всего человека, однако пристальное внимание уделяем лицу, изучая его характерные черты.

2. Обращаем внимание на особенности его внешности.

3. Мысленно представляем себе лицо данного человека, преувеличив и выделив интересные детали, как будто рисуя шарж.

4. Используя воображение, способность к преувеличению, а также основные мнемонические правила, находим или создаем ассоциативную связь между наиболее запоминающимися чертами лица и именем человека.

Для облегчения первых трех шагов данного алгоритма желательно ознакомиться с описанием каждой черты лица, начиная со лба и заканчивая подбородком, а также с различными их классификациями. И об этом мы сейчас поговорим.

1. Голова и лицо. Обычно знакомство происходит лично, т. е. вы сталкиваетесь с человеком лицом к лицу. Прежде чем перейти к детальному изучению отдельных черт, обратите внимание на его голову. Оцените ее как: а) большую; б) среднюю; в) маленькую. По форме голова может быть: а) квадратная; б) прямоугольная; в) круглая; г) овальная; д) треугольная.

2. Волосы. Раньше, когда мода на прически была более консервативна, волосы служили великолепной чертой для запоминания. Сегодня имеются всевозможные лаки, краски, да и сама мода на прически часто меняется, так что запомнить человека по прическе теперь весьма непросто. Однако для волос также существуют основные характеристики.

Волосы могут быть: а) густые; б) редкие; в) вьющиеся; г) прямые; д) с лысиной; е) коротко остриженные; ж) средней длины; и) длинные; к) кучерявые. Из-за огромного множества женских причесок выделять их в качестве признака для запоминания нецелесообразно.

3. Лоб. В целом здесь можно выделить следующие типы: а) высокий; б) широкий; в) с малым расстоянием между линией волос и бровями; г) узкий (в смысле расстояния между висками); д) гладкий; е) с горизонтальными морщинами; ж) с вертикальными морщинами.

4. Брови. Брови бывают: а) густые; б) редкие; в) длинные; г) короткие; д) сросшиеся на переносице; е) вразлет; ж) прямые; з) дугообразные; и) кустистые; к) суживающиеся к концу.

5. Ресницы характеризуются как: а) густые; б) редкие; в) длинные; г) короткие; д) загнутые; е) прямые.

6. Глаза бывают: а) большие; б) маленькие; в) выпуклые; г) глубоко посаженные; д) близко посаженные; е) широко расставленные; ж) скошенные внутрь; з) скошенные наружу. Следует также обратить внимание на цвет глаз, на верхние веки, наличие «мешков» под глазами.

7. Нос. При взгляде спереди: а) большой; б) маленький; в) узкий; г) среднего размера; д) широкий; е) крючковатый. При взгляде сбоку: а) прямой; б) ровный; в) заостренный; г) притупленный; д) курносый или вздернутый; е) романский, или орлиный; ж) греческий, или образующий со лбом прямую линию; з) впалый. Расположение ноздрей по отношению к основанию носа может быть: а) заниженным; б) на одном уровне; в) завышенным. По форме ноздри бывают: а) прямые; б) закругленные книзу; в) расширенные; г) широкие; д) узкие.

8. Скулы. Обычно скулы включают в общее описание лица, но следующие характеристики достойны внимания: а) высокие; б) выступающие; в) сглаженные.

9. Уши. Многие обходят вниманием эту часть лица, но здесь индивидуальные различия выражены наиболее ярко. Уши могут быть: а) большие; б) маленькие; в) искривленные; г) гладкие; д) круглые; е) продолговатые; ж) треугольные; з) прилегающие к голове; и) торчащие; к) с большими или маленькими мочками. Данная черта наиболее подходит как примета для запоминания скорее мужчин, чем женщин, которые часто прикрывают уши волосами.

10. Губы могут быть: а) с длинной верхней губой; б) с короткой верхней губой; в) маленькие; г) пухлые; д) широкие; е) узкие; ж) вздернутые кверху; з) опущенные книзу; и) бантиком; к) четко очерченные; л) плохо выраженные.

11. Подбородок. При взгляде спереди подбородок бывает: а) длинный; б) короткий; в) заостренный; г) квадратный; д) круглый; е) двойной; ж) с ямочкой. При взгляде сбоку подбородок бывает: а) выступающий; б) прямой; в) двойной; г) выдающийся назад.

12. Кожа характеризуется как: а) гладкая; б) шершавая; в) смуглая; г) светлая; д) в пятнах; е) с блеском; ж) сухая; з) раздраженная; и) бледная; к) морщинистая; л) темная или загоревшая; м) веснушчатая.

При запоминании внешности человека можно дополнительно применить следующую стратегию. Вначале «примеряем» на себя некоторые характерные черты собеседника. А затем «вкладываем» в себя наиболее привлекательные черты.

После того как вы запомнили внешность нового знакомого, мы подробно разберем пункт 4 алгоритма запоминания – связи имени и лица. Так, в России практически у каждого из нас есть фамилия, имя и отчество. В этой связи возникает задача зафиксировать внешность человека, особенно черты его лица, и подвязать к нему соответствующее имя, отчество и фамилию, т. е. построить мнемонический образ.

Начнем с запоминания фамилии. Несмотря на то что в беседе с человеком фамилия практически не используется, она важна для идентификации этого человека при упоминании о нем.

Например, для фамилии Потапов может быть подобран образ медведя, т. е. взята ассоциация из русских народных сказок, в которых медведя называли Потапычем. Фамилия Гусев легко ассоциируется с гусем. Тем самым мы представляем себе, как, например, Потапов борется с медведем, а Гусев держит в руках гуся или скачет верхом на нем. На фамилию Звягин ассоциацию подбирать сложнее, однако наше воображение не знает преград. Есть такое слово «звякнуть», которое означает – издать короткий звонкий звук при ударе. Следовательно, фамилию данного человека можно ассоциировать с подобным звуком.

С запоминанием имен и отчеств дело обстоит чуть сложнее. Помимо того что общее количество имен все же ограничено (основной костяк мужских и женских имен в России не превышает 300 с каждой стороны), они различным образом переплетаются: Петр Иванович, Иван Петрович, Анна Владимировна, Анна Валентиновна и т. п. Здесь, на наш взгляд, заключается наибольшая сложность.

Для решения этой задачи необходимо ассоциировать своего собеседника с другим хорошо знакомым человеком, у которого точно такое же имя. Именно такая ассоциация связывает новое имя с кем-то, кто уже является важным для вас, т. е. с информацией уже содержащейся в долгосрочной памяти.

Так, если имя и отчество нового знакомого совпадают с таковыми у уже известного вам человека, то запоминание значительно упрощается. Допустим, у вас есть хороший друг Николай Иванович. Имя нового знакомого точно такое же. В этом случае мы просто мысленно связываем этих двух людей, представляя себе, как они эмоционально общаются друг с другом или что-то делают совместно. Помним о необычности, юморе при мысленном соединении этих двух людей. Если же имя нового знакомого Николай Петрович, а среди известных вам людей нет такого сочетания имени и отчества, то возможен следующий вариант. Определенно среди вашего окружения или известных персонажей найдутся люди по имени Николай и Петр. В данном случае будем соединять троих людей. Вначале необходимо визуальный образ нового знакомого связать с Николаем, а затем дополнительно подвязать с Петром. Например, новый знакомый Николай бежит за хорошо известным вам Николаем, а Петр помогает догонять, набрасывая лассо на убегающего. Вспоминая этот мысленный ролик, припоминается нужное имя – Николай Петрович!

Еще одним из вариантов запоминания имени и лица человека является «прикрепление» имени в виде таблички. Делается этот так. Хорошо визуализируется лицо запоминаемого человека, а затем на его лоб или под подбородок мысленно прикрепляется табличка, на которой разборчиво написано его имя.

Заканчивая этот параграф, хотим подчеркнуть один весьма важный момент. В первой главе книги мы говорили о сферах, в которые проник искусственный интеллект, и одна из них – машинный перевод. Действительно, в настоящее время существует много онлайн голосовых переводчиков, устанавливаемых в качестве приложения на смартфоны, и эти программы существенно упрощают коммуникацию между людьми, говорящими на разных языках.

Но давайте на минутку вспомним учение Говарда Гарднера о множественном интеллекте, о котором мы также упоминали. На первое место педагог и психолог ставил межличностный интеллект, который отвечает за способность добиваться успехов в коллективе за счет чуткости к настроениям, эмоциям, темпераменту, мотивациям других людей и умения создавать долгосрочные отношения. Можно ли этого достичь, говоря друг с другом на разных языках через смартфон? Вряд ли! Лишь живое общение, правильно подобранные слова, произнесенные с уместной интонацией, акцентами и паузами, способны точно передать то, что мы хотим донести до собеседника. А это уже навык коммуникации, о котором у нас написана отдельная книга – «НЛП. Полный курс эффективного общения. Магия коммуникации» и проводится онлайн тренинг «Мастер коммуникации». Но это уже другая история.

2.6.7. Запоминание словарных слов

Почти все важные дела люди совершают путем переписки, следовательно, одного умения говорить недостаточно.Люк де Вовенарг

Словарные слова – это слова, правописание которых нельзя проверить ни одним правилом русского языка. Чаще всего сложность представляет безударная гласная, входящая в состав корня слова, причем таких гласных, которые не находятся под ударением, может быть несколько. И зачастую дети, которые начинают обучаться правописанию, допускают ошибки, когда пишут слово так, как оно слышится.

Рассмотрим три словарных слова, которые послужат нам в качестве наглядного примера для запоминания остальных.

Возьмем довольно простое слово «аллея». Здесь проблемным местом при написании являются две буквы «л». Мы уже неоднократно говорили, что язык нашего мозга – это преимущественно образы. Так вот, представим себе аллею – как дорожку в парке, по сторонам которой растут деревья. Причем вначале два из них, а затем еще два образуют над тропинкой две буквы «л». Представляем, как мы проходим под этими деревьями в виде двух арок. Именно образ этих смыкающихся деревьев над аллеей позволит прочно запомнить, что в этом слове содержатся две буквы «л». Для еще лучшего запоминания в качестве деревьев можно представить себе липу с ее характерным сладко-пряным ароматом или лианы, которые также начинаются на запоминаемую букву.

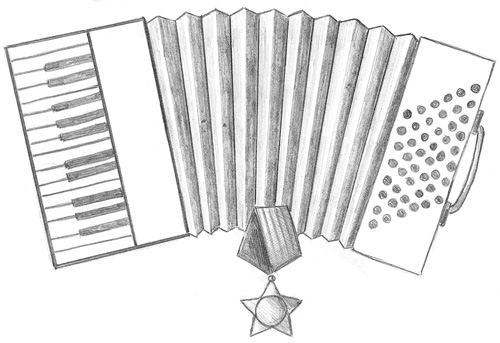

Теперь запомним правописание слова посложнее – «аккордеон». В этом слове можно допустить три ошибки написав так – акАрдИон, т. е. с одним «к», в середине через «а» и «е». Это слово можно хорошо запомнить следующим образом. Аккордеон – это музыкальный инструмент, у которого с одной стороны есть клавиши, а с другой кнопки. Слова «клавиши» и «кнопки» начинаются на букву «к», т. е. представляя себе аккордеон, мы четко видим эти клавиши и кнопки, тем самым запоминаем удвоенное «к».

Дальше разбираемся с буквой «о», представляя себе, как на лемехах аккордеона прикреплен орден. Слово «орден» – это наибольшая часть слова «аккордеон», и сам «круглый» образ на слово «орден» дает нам подсказку, что данное слово надо писать через букву «о». Те, кто сомневается в безударной гласной в корне слова «орден», могут представить, как дед играет на аккордеоне, и именно в слове «дед» есть буква «е», ассоциируемая с частью слова «-деон». Также можно усилить наш образ тем, что грудь деда, играющего на аккордеоне, будет увешана орденами.

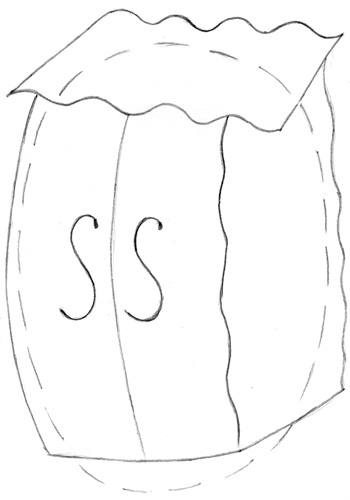

И напоследок разберем еще одно непростое слово – «шифоньер». В нем можно, если постараться, сделать три ошибки написав через «е», «а» и без мягкого знака – шЕфАнер. Что будем представлять себе в данном случае? Для того чтобы запомнить, что вторая буква этого слова «и», представляем себе большой шифоньер, на котором вверху лежит кусок асбестового серого шифера. В слове шифер ударная буква «и» – так мы отрабатываем эту букву. Для запоминания буквы «о», делаем наш шифоньер овальным, т. е. по внешнему виду похожим на эту букву. Чтобы запомнить мягкий знак, представляем и ощущаем (задействуем кинестетику), что шифоньер сделан из резины, т. е. он мягкий.

В целом работа со словарными словами строится по следующему алгоритму.

1. Обучающийся под диктовку записывает несколько словарных слов, скажем от 20 до 100 (количество зависит от возраста).

2. Все слова, в которых была допущена ошибка или по поводу которых были сомнения, прорабатываются по указанному выше способу.

3. Через несколько дней повторно диктуются только те слова, которые были в прошлый раз написаны с ошибками. Тем самым происходит повторение и закрепление материала. Если какие-то ошибки повторяются, то это слово еще раз визуализируется с вовлечением в процесс еще большего количества мнемонических приемов, возможна смена образа или усиление словарного слова вспомогательными образами.

И если вы прямо сейчас читаете эти строки, то у вас к данному моменту уже имеются отличные инструменты для запоминания самой разнообразной информации! Теперь самое время научиться умело ими пользоваться. А для этого нужно только одно – больше практики. И тогда навык может перейти от уровня осознанной некомпетентности (человек только познакомился с мнемотехникой) или осознанной компетентности (владеет основными системами мнемотехники) к уровню неосознанной компетентности – автоматическому запоминанию практически любой нужной информации.

Данная книга задумывалась как своего рода пособие по самостоятельному изучению мнемотехники и современным технологиям обучения. Безусловно, освоение всего этого по принципу «Я сам!» потребует от вас чуть большей дисциплины и больше индивидуальной практики в условиях отсутствия обратной связи со стороны наставника. Суть мнемотехники, отдельные сферы ее применения и основные системы (формы, рифмы цифр, связей, числового кодирования и т. п.) нами уже рассмотрены. Комбинируя отдельные системы мнемотехники, можно с легкостью запоминать иностранные слова, различные формулы, расположение необходимых объектов на карте местности (стран, районов и т. п.), государственные флаги и многое другое.

И теперь мы можем перейти на следующий, более сложный уровень обучения – работу со смысловой информацией.