Книга: Думай, что говоришь

Назад: Промежуточные итоги

Дальше: Глава 4 Обратная сторона пафоса – канцелярит

Часть вторая

Найти верную интонацию

Глава 3

Осторожно – пафос!

«Это был самый незабываемый день в моей жизни!», «Девушка была страшно красива!» Как не показаться смешным, выражая свои чувства?

Когда чувства бунтуют

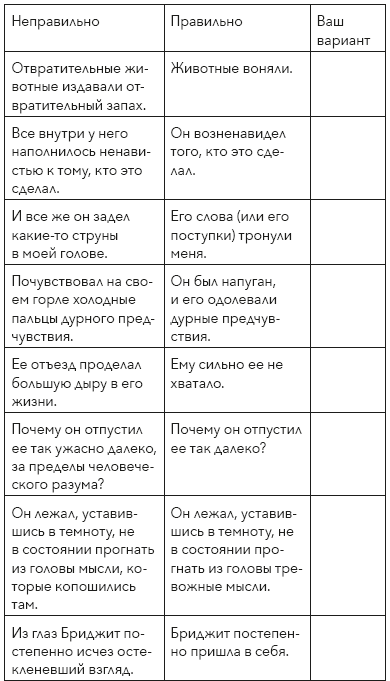

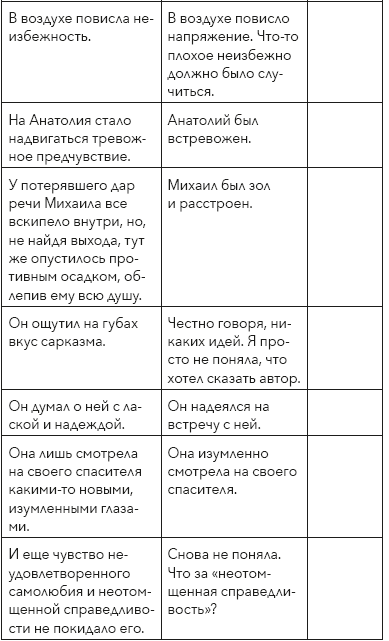

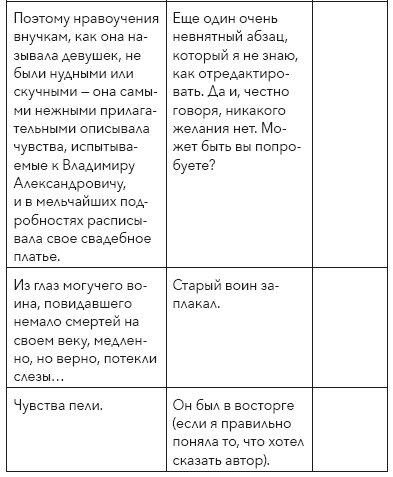

А вот еще одна подборка из произведений начинающих авторов. На этот раз они пытались описать чувства, владевшие ими или их героями. И вот что получилось:

«Отвратительные животные издавали отвратительный запах».«Все внутри у него наполнилось ненавистью к тому, кто это сделал».«И все же он задел какие-то струны в моей голове».«Он почувствовал на своем горле холодные пальцы дурного предчувствия».«Ее отъезд проделал большую дыру в его жизни».«Почему он отпустил ее так ужасно далеко, за пределы человеческого разума?»«Он лежал уставившись в темноту, не в состоянии прогнать из головы мысли, которые копошились там».«Из глаз Бриджит постепенно исчез остекленевший взгляд».«В воздухе повисла неизбежность».«На Анатолия стало надвигаться тревожное предчувствие».«У потерявшего дар речи Михаила все вскипело внутри, но, не найдя выхода, тут же опустилось противным осадком, облепив ему всю душу».«Он ощутил на губах вкус сарказма».«Он думал о ней с лаской и надеждой».«Она лишь смотрела на своего спасителя какими-то новыми, изумленными глазами».«И еще чувство неудовлетворенного самолюбия и неотомщенной справедливости не покидало его».«Поэтому нравоучения внучкам, как она называла девушек, не были нудными или скучными – она самыми нежными прилагательными описывала чувства, испытываемые к Владимиру Александровичу, и в мельчайших подробностях расписывала свое свадебное платье».«Из глаз могучего воина, повидавшего немало смертей на своем году, медленно, но верно, потекли слезы».«Чувства пели».

Кстати, я долго думала, этично ли приводить эти цитаты. И в конце концов решила, что вполне. Авторы ведь хотели, чтобы их произведения были опубликованы. Причем, именно в таком виде, в котором они их прислали. Следовательно, они не стеснялись своих текстов. Так пусть от их произведений будет хоть какая-то польза! Пусть они научат нас с вами, как избегать подобных ляпов. Конечно, надежнее всего – учиться чему-то на своих ошибках, но на чужих-то – гораздо приятнее.

Итак, что же и, главное, почему авторы этих фраз сделали неправильно?

Они попытались описать человеческие эмоции так, чтобы читатель смог ощутить переживания героев, но получилось это нескладно, неубедительно. То есть, желая вызвать сочувствие, они своего не добились, и даже наоборот – заставили нас не сострадать героям, а смеяться над авторами. Как же это получилось?

Прежде всего, надо отметить, что говорить об эмоциях нам обычно очень сложно. Ведь в нашем обществе они, по большей части, табуированы. Положительные еще можно выражать более или менее свободно (да и то, рассмеявшись слишком громко и невпопад, легко наткнуться на неодобрительные взгляды окружающих, которые могли вообразить, что вы смеетесь над ними). Но показывать отрицательные эмоции считается почти неприличным.

Как мы утешаем плачущих детей? Словами: «Не плачь, не надо плакать». И это еще в лучшем случае! Сколько придумано дразнилок: «Плакса-вакса!», «Рева-корова!», «Пискля Ивановна!», «Нюни распустил (-а)!».

Нам неприятно видеть чужое горе, мы словно боимся «заразиться» от него. И детским психологам приходится учить нас, что можно разговаривать с плачущими детьми, не расстраивая их еще сильнее, не оскорбляя и не унижая. Но все эти фразы: «Я понимаю, что ты расстроен/зол/боишься/так сильно радуешься – это нормально!», «Это было очень неприятно/грустно/обидно, я понимаю!», «Давай передохнем», «Давай вместе подумаем, что делать», «Давай я помогу тебе», «Давай попробуем вместе» – звучат для нас как-то странно. Умом мы понимаем их правильность, но нам сложно их произнести, они почему-то кажутся нам неестественными. Порой очень трудно сказать даже самое простое: «Бедный ты мой, хороший! Мне так тебя жаль!». Нам гораздо легче прикрикнуть на ребенка: «А ну-ка перестань реветь! Ничего страшного не случилось!».

Если вы внутренне не согласны с последним абзацем и вам легко выражать сочувствие даже когда причина для слез кажется малозначительной, значит вам повезло с родителями – они оказались чуткими и заботливыми и не стали внушать вам ни запрет на проявление со собственных чувств, ни неприязни к чужим.

Что об этом думал Аристотель?

Но как часто случается по-другому! Как часто взрослые люди говорят: «Я очень расстроен» или «Я очень сердит», но их лица не выражают ничего. Мы можем считать, что это – нормальное поведение, особенно для мужчин. И действительно оно нормально в том смысле, что (пока?) соответствует нашей культурной норме. Эмоциональное поведение может показаться нам «излишне аффективным», «пафосным», «играющим на публику». Но если это и правда, то только в рамках нашей культуры. У других народов может быть и иначе. Причем, речь не обязательно идет о каких-то экзотических странах, бесконечно далеких и чуждых нам.

Всем хорошо известно, как много европейская и русская культуры заимствовали у древних греков. Даже имена, которые мы считаем своими и безусловно русскими – греческого происхождения: Александр, Алексей, Андрей, Федор, Анастасия, Зоя, Ирина, Елена, Ксения, Татьяна и т. д. (помните у Пушкина: «Сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например: Агафон, Филат, Федора, Фекла и проч., употребляются у нас только между простолюдинами»?).

Но когда мы знакомимся с греческой литературой, нас поражает то, насколько ее герои чувствительны и эмоциональны. С чего начинается «Илиада» Гомера? «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына!». Почему же гневается Ахиллес? Агамемнон оскорбил его, отняв рабыню Брисеиду – законную награду, которую Ахиллесу присудили на общем собрании.

А как могучий воин выражает свой гнев?

Тогда, прослезяся,

Бросил друзей Ахиллес, и далеко от всех, одинокий,

Сел у пучины седой, и, взирая на понт темноводный,

Руки в слезах простирал, умоляя любезную матерь:

«Матерь! Когда ты меня породила на свет кратковечным,

Славы не должен ли был присудить мне высокогремящий

Зевс Эгиох? Но меня никакой не сподобил он чести!

Гордый могуществом царь, Агамемнон, меня обесчестил:

Подвигов бранных награду похитил и властвует ею!»

Нам эта ситуация может показаться даже комичной: могучий воин весь в слезах зовет мамочку и жалуется ей на то, что его «обидел злой дядя». Но она вовсе не кажется таковой ни Гомеру, ни его героям. Вот как поступает Фетида, услышав жалобы сына:

Так он в слезах вопиял; и услышала вопль его матерь,

В безднах сидящая моря, в обители старца Нерея.

Быстро из пенного моря, как легкое облако, вышла,

Села близ милого сына, струящего горькие слезы;

Нежно ласкала рукой, называла и так говорила:

«Что ты, о сын мой, рыдаешь? Какая печаль посетила

Сердце твое? Не скрывайся, поведай, да оба мы знаем».

И Ахиллес вовсе не думает скрывать, что так огорчило его. Он подробно рассказывает, как оскорбил его Агамемнон. И далее не стесняется попросить Фетиду «воспользоваться своими связями» и упросить Зевса «примерно наказать» Агамемнона.

Матерь! Когда ты сильна, заступися за храброго сына!

Ныне ж взойди на Олимп и моли всемогущего Зевса,

Ежели сердцу его угождала ты словом иль делом.

Часто я в доме родителя, в дни еще юности, слышал,

Часто хвалилася ты, что от Зевса, сгустителя облак,

Ты из бессмертных одна отвратила презренные козни,

В день, как отца оковать олимпийские боги дерзнули,

Гера и царь Посейдаон и с ними Афина Паллада.

Ты, о богиня, представ, уничтожила ковы на Зевса;

Ты на Олимп многохолмный призвала сторукого в помощь,

Коему имя в богах Бриарей, Эгеон – в человеках:

Страшный титан, и отца своего превышающий силой,

Он близ Кронида воссел, и огромный, и славою гордый.

Боги его ужаснулись и все отступили от Зевса.

Зевсу напомни о том и моли, обнимая колена,

Пусть он, отец, возжелает в боях поборать за пергамлян,

Но аргивян, утесняя до самых судов и до моря,

Смертью разить, да своим аргивяне царем насладятся;

Сам же сей царь многовластный, надменный Атрид, да познает,

Сколь он преступен, ахейца храбрейшего так обесчестив».

И конечно же, Фетида готова прийти на помощь!

Сыну в ответ говорила Фетида, лиющая слезы:

«Сын мой! Почто я тебя воспитала, рожденного к бедствам!

Даруй, Зевес, чтобы ты пред судами без слез и печалей

Мог оставаться. Краток твой год, и предел его близок!

Ныне ты вместе – и всех кратковечней, и всех злополучней!

В злую годину, о сын мой, тебя я в дому породила!

Но вознесусь на Олимп многоснежный; метателю молний

Все я поведаю, Зевсу: быть может, вонмет он моленью.

Ты же теперь оставайся при быстрых судах мирмидонских,

Гнев на ахеян питай и от битв удержись совершенно.

Зевс громовержец вчера к отдаленным водам Океана

С сонмом бессмертных на пир к эфиопам отшел непорочным;

Но в двенадцатый день возвратится снова к Олимпу;

И тогда я пойду к меднозданному Зевсову дому,

И к ногам припаду, и царя умолить уповаю».

Слово скончала и скрылась, оставя печального сына,

В сердце питавшего скорбь о красноопоясанной деве,

Силой Атрида отъятой.

Что же греческие философы говорили о выражении чувств? Для этого у них существовал особый термин, сегодня в русском языке несколько изменивший свое значение. Я вынесла его в название этой главы – это «пафос». Что же он означает?

Заглянем в Литературный словарь:

«ПАФОС. Буквальное значение слова (греч.) – страсть, страдание. Первоначально было введено в качестве специального термина в теорию красноречия. Из области ораторского искусства термин П. и производный от него – патетическое – перешли в теорию словесности или в поэтику. При этом основное заблуждение всех старых теорий литературы, за исключением новейших, состояло в том, что поэзия была недостаточно отличена от ораторства, и понятия, характеризующие последнее, целиком переносились в область теории поэзии. Так, напр., «эпитет украшающий» есть принадлежность риторики, а не поэзии, так как в поэзии эпитет имеет существенное, а не просто украшающее значение. Пафос в риторике, т.-е. в теории красноречия, имеет отношение, главным образом, к заключительной части речи, которою хотят особенно воздействовать на слушателей, пользуясь рядом направленных в эту сторону приемов. Применительно же к художественной литературе под пафосом разумеется вообще страстное воодушевление, проникающее в произведение или отдельные части его. При этом художественное воодушевление можно отличать от художественного настроения следующим образом: в первом мы отмечаем силу, напряженность, во втором – глубину, возвышенность, утонченность. Но, конечно, здесь не может быть вполне точного разграничения и слова: художественный пафос нередко употребляют в смысле даже вообще художественного вдохновения (см. это слово) безразлично в отношении к его оттенкам. Производное же от слова П. – патетическое – всегда сохраняет смысл страстного, кипучего волнения, обладающего при этом известной силой и сосредоточенностью. Философы, писавшие по вопросам искусства, любили подробно исследовать признаки и свойства патетического, трогательного, возвышенного и других видов художественного переживания. Но вряд ли эта классификация имеет большое значение перед лицом основного и прямого вопроса философии искусства или эстетики о том, что такое есть художественность: красота или прекрасное в искусстве или, шире, художественное – красота или прекрасное вообще (т.-е. и вне искусства)».

Итак, пафос – это поэтический или риторический прием, с помощью которого можно произвести впечатление на слушателя. Казалось бы, это именно то, что нам нужно? Почему же я прошу в начале этой главы: «поменьше пафоса»? Может быть, дело в том, что надо мною тоже довлеют запреты нашей культуры, и мне трудно выражать свои чувства и читать о том, как выражают их другие?

Но давайте не будем спешить и копнем глубже. Посмотрим, что пишут о пафосе философы:

«ПАФОС(греч. πάϑος – страдание, страсть, возбуждение) – в общеупотребительном смысле слова приподнятое и восторженное состояние человеческого духа в моменты общения (реального или фиктивного) с высокими и значительными предметами.В античной эстетике П. означал то или иное претерпевание, преимущественно болезненного характера, взволнованное состояние, связанное со страданием. Аристотель в «Поэтике», относя П. наряду с перипетией и узнаванием к числу необходимых элементов трагедии, характеризует его как «… действие, причиняющее гибель или боль…» («Поэтика», 11, 1452 в; рус. пер., М., 1957). В «Метафизике» (IV, 21) он понимает П. как возможность перехода от одного состояния к другому или даже как чувствительность, а в «Риторике» определяет его как «все то, под влиянием чего люди изменяют свои решения, с чем сопряжено чувство удовольствия или неудовольствия, как, например, гнев, страдание, страх и все этим подобные и противоположные им чувства» (II, 1; рус. пер., СПБ, 1894). В этом смысле П. как душевное переживание противопоставлялся в антич. эстетике этосу как устойчивому нравств. характеру человека, проявляющемуся в действии. Так, Аристотель, говоря о разных св-вах стиля, разграничивает П. (чувство) и этос (характер): «Стиль будет обладать надлежащими качествами, если он полон чувства (παϑητική), если он отражает характер (ἠϑική) и если он соответствует истинному положению вещей» (там же, III, 7). Противопоставление П. и этоса мы находим у Дионисия Галикарнасского в «Риторике», где он пишет об этич. стиле Геродота, рисующего нравы людей, и патетич. стиле Фукидида, изображающего страстных героев. Лонгин в трактате «О возвышенном» (гл. 29) пишет о том, что «пафос причастен возвышенному настолько, насколько этос причастен удовольствию». Аналогичное противопоставление П. и этоса мы встречаем и у Квинтилиана (VI, 2).В эстетике нового времени категория П. и патетического была развита прежде всего Ф. Шиллером («О патетическом», 1793, и др.) в тесной связи с понятием возвышенного. Для П. и патетического в иск-ве, по Шиллеру, необходимо изображение не только глубокого и сильного страдания, но и сопротивления ему, так чтобы из борьбы морального «Я» человека с этим страданием обнаруживалась бы внутр. свобода человеч. дyxа. «… При всяком пафосе чувства должны быть привлечены страданием, дух же – свободой. Если в патетическом изображении отсутствует картина страдающей природы, то оно лишено эстетической силы, и наше сердце остается холодным. Если ему не хватает эстетической основы, то при всей чувственной силе, оно никогда не может быть патетическим и неизбежно возмущает нас. Сквозь всякую свободу души должен всегда сквозить страдающий человек, сквозь всякое человеческое страдание должен просвечивать самостоятельный или способный к самостоятельности дух» (Собр. соч., т. 6, М., 1957, с. 211–12). Т. о., П. – это возвышенная свобода духа, возникающая в результате победы его над чувств. страданием.Гегель, характеризуя П. как «… всеобщую движущую силу человеческого сердца…» (Соч., т. 12, М., 1938, с. 238), видит его отличие от случайной страсти в его разумном содержании: П. – это всеобщие «субстанциальные» силы мира, ставшие внутр. движением человеч. души, центром, к-рый определяет собой все человеч. чувствования и поступки. В этом смысле П. составляет «подлинное средоточие, подлинное царство искусства» (там же, с. 237)».

Теперь, в частности, нам понятно, почему слова «пафос» и «патология», которые выражают, казалось бы совершенно разные понятия, являются однокоренными. Они оба описывают прежде всего страдание и боль. И если «патология», помимо «боли», включает в себя еще и корень «логос» – наука, и является наукой о болезнетворных процессах, отклонениях от нормы в организме, то и с пафосом все не так просто.

Вот что пишет о нем Аристотель: «Пафос (страдание) – это действие, производящее гибель или боль, например, разные виды смерти на сцене, припадки мучительной боли, нанесение ран и т. п.». Казалось бы, это сама собой разумеющаяся вещь. Но Аристотель в своем трактате «Поэтика» применяет этот термин не сам по себе, а рассматривает его в качестве необходимой части трагедии как драматургического произведения. Этот жанр должен изображать напряженный и неразрешимый конфликт, личную или общественную катастрофу и, как правило, действие в нем завершается гибелью героя (если же тот остается в живых, то это драма). То есть, Аристотель рассматривает место пафоса в трагическом сюжете – что, собственно, нам и нужно. Ведь наша задача – понять, как можно вызвать у читателей сочувствие; и не имеет большего значения, идет ли речь о вымышленном сюжете или о действительном происшествии. Как построить свой рассказ таким образом, чтобы читатель понял наше отношения к произошедшему и, по возможности, разделил его.

И здесь нам действительно может пригодиться опыт Аристотеля и греческой трагедии. В Афинах ее постановка была религиозным праздником, смысл которого заключался в возникновении чувства общности, единения людей на эмоциональном уровне. Это было объединенное переживание, укреплявшее эмоциональные связи афинян со своей общиной и своей землей.

Разумеется, мы не ставим перед собой таких глобальных задач, наша задача проще – добиться того, чтобы читатели поняли наши чувства. Но для этого не грех воспользоваться опытом великих предков.

Итак, Аристотель пишет: «Чувство страха и сострадания может быть вызываемо театральной обстановкой, может быть вызываемо и самим сочетанием событий, что гораздо выше и достигается лучшими поэтами. Фабула должна быть составлена так, чтобы читающий о происходящих событиях и не видя их трепетал и чувствовал сострадание от того, что совершается. Это может пережить каждый, читая рассказ об Эдипе. А достигать этого при помощи сценических эффектов – дело не столько искусства, сколько хорега». Хорег – это руководить в Древней Греции, богатый гражданин Афин, в качестве общественной повинности и почетной обязанности бравший на себя расходы по организации театральных представлений. С помощью искусной «машинерии» и спецэффектов он мог удивить и напугать зрителей. Но Аристотель подчеркивает: это – дешевая уловка. Гораздо лучше, если люди просто слышат о том, что произошло, к примеру, с Эдипом, и замирают от ужаса и сострадания.

Применительно к нашей задаче это означает: если вы будете пытаться произвести впечатление на читателя бурными проявлениями неистовых чувств, придумывать вычурные сравнения и нарочно нагнетать напряжение, то, вероятно, добьетесь лишь короткого эффекта – да и то едва ли. Читатель очень скоро спросит себя: «А из-за чего, собственно, весь сыр-бор? Что произошло на самом деле?». И если окажется, что в действительности случилось нечто весьма заурядное и не стоящее таких бурных эмоций, то сочувствия вы не добьетесь. Наоборот, человеку станет смешно, как было смешно вам, когда вы читали фразы, приведенные в начале этой главы.

Будьте проще!

Так как же нам выразить свои чувства и не показаться смешными?

Есть несколько способов. Первый: просто назвать их. Акцент в этом предложении нужно сделать на слово «просто»: без прикрас и вычурностей, назвать своими именами.

«Мне было грустно», «Мне больно это слышать», «Мне это очень нравится», «Я очень рад», «Я счастлив». Эти простые выражения обладают, тем не менее, большим эмоциональным зарядом. Каждому приходилось испытывать и счастье, и страдания, мы безусловно поймем, о чем идет речь. Даже если слово «счастье» у каждого человека будет ассоциироваться со своим образом, со своей ситуацией, со своей картинкой, он все же без труда поймет говорящего и «почувствует вместе» с автором – то есть, по-со-чувствует ему.

Вот как это делал Михаил Юрьевич Лермонтов.

Мне грустно оттого, что я тебя люблю.

И знаю, молодость цветущую твою

Не пощадит молвы коварное гоненье.

За каждый светлый миг иль сладкое мгновенье

Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.

Мне грустно оттого, что весело тебе…

Лермонтов далеко не всегда был так лаконичен. Например, в поэме «Мцыри» он заставляет несчастного «кавказского пленника» изъясняться с помощью сравнений, олицетворений и метафор:

Я знал одной лишь думы власть,

Одну, но пламенную страсть:

Она, как червь, во мне жила,

Изгрызла душу и сожгла.

Она мечты мои звала

От келий душных и молитв

В тот чудный мир тревог и битв,

Где в тучах прячутся скалы,

Где люди вольны, как орлы.

Я эту страсть во тьме ночной

Вскормил слезами и тоской;

Ее пред небом и землей

Я ныне громко признаю

И о прощенье не молю.

Но, надеюсь, вы согласитесь, что и короткое, лишенное украшательств стихотворение «Мне грустно» оставляет не меньшее эмоциональное впечатление, чем пафосный (во всех значениях этого слова) монолог Мцыри.

А вот как делает то же самое Пушкин:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;

Шумит Арагва предо мною.

Мне грустно и легко; печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою,

Тобой, одной тобой… Унынья моего

Ничто не мучит, не тревожит,

И сердце вновь горит и любит – оттого,

Что не любить оно не может.

По сути, поэт просто перечисляет «эмоциональные состояния», не описывая подробно ни одно из них. Но каждое настолько темпераментно, что подробных описаний просто не требуется. Читатель волей-неволей проходит через целую гамму чувств, и стихотворение неизбежно оставляет в его памяти эмоциональный след.

Важная деталь: поэты ничего не говорят о том, что должен чувствовать читатель. Впрочем, для поэзии это кажется само собой разумеющимся. А вот в прозе и, особенно, в публицистике писателям бывает трудно избежать «указаний», что именно и в какой момент следует чувствовать. Помните автора, который так сосредоточился на том, чтобы вызывать в своих читателей чувство отвращения, что потерял всякий контроль над своей фразой («отвратительные животные издавали отвратительный запах»). Не уподобляйтесь ему! Всегда оставляйте читателю пространство, чтобы тот сам мог определиться со своими симпатиями и антипатиями. Изначально он всегда на вашей стороне, будучи готовым сочувствовать вам, и если вы его не отпугнете, то так оно все и останется.

Когда все понятно без лишних слов

Второй вариант – для застенчивых или для тех, кто не ищет простых путей. Эмоции можно передать, не называя и не обозначая их. В этом есть определенная магия, и такой прием ближе к художественному творчеству, хотя и публицисты им часто пользуются.

Вот как это делал Тургенев:

«Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на призрение старых – я хвалю и умиляюсь.Но, и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко.– Возьмем мы Катьку, – говорила баба, – последние наши гроши на нее пойдут, – не на что будет соли добыть, похлебку посолить…– А мы ее… и не соленую, – ответил мужик, ее муж.Далеко Ротшильду до этого мужика!»

Ни Тургенев, ни сам его герой ничего не говорят о чувствах. Но нам это и не нужно! Мы знаем факты: что дом крестьянина был «разорен» (краткое причастие!), что семейство его было «убого». Мы понимаем, что еще большее обнищание семьи («не на что будет соли купить») пугает женщину. Ее муж не может не понимать, что она права. Но в его коротком ответе заключена целая позиция: родственные связи и милосердие для него важнее, чем даже элементарный комфорт и хотя бы небольшая уверенность в завтрашнем дне. Но каким страшным занудой был бы Тургенев, если бы он принялся «проговаривать» все это, как сделала я в предыдущем предложении. Да это ему и не нужно! Он создал такую ситуацию, в которой читатель без слов понимает, что ощущает герой рассказа, и, самое главное, СОЧУВСТВУЕТ ему.

А вот как используют этот прием публицисты. Перед нами эссе американской журналистки Сабины Рубин Эрдели «Пьянство – бич студенческих городков». Журналистка приводит множество фактов, свидетельствующих о том, что пьянство является причиной и фоном множества преступлений в студенческих кампусах, что оно нередко приводит к смерти молодых людей. Эссе заканчивается такими словами: «Какие бы формы оно (пьянство – Е.П.) не принимало, воздействие на поведение студентов будет делом нелегким. «С чем вы столкнетесь здесь – это с позицией людей, которые считают, что они развлекаются, – объясняет Генри Векслер из Гарварда. – Вы не измените их поведение, увещевая их или рассказывая им, что они пострадают»». Обратите внимание: журналистка сделала утверждение и сразу подкрепила его цитатой, то есть ссылкой на авторитет. И вслед за этим полным пессимизма высказыванием автор рисует нам картину заурядного вечера пятницы в студенческом кампусе:

«Около 2.00 в университете Висконсина-Мэдиссона сотня молодых ребят собирается на перекрестке в центре города на ночной ритуал. Одна девушка пытается поднять свою соседку по комнате с земли. «Не так уж я и пьяна, – говорит та, что на земле. – Я просто не могу встать».Завязываются две драки. Мимо проезжает полицейская машина, и толпа редеет, кто-то отправляется на пирушки полуночников. Затем где-то в 3.00 или, возможно, в 4.00 они отправятся домой, чтобы немного поспать, так что успеют отдохнуть к тому времени, когда снова начнут пить. К завтрашнему вечеру».

Сабина Эрдели никак на выражает своего отношения к той картине, которую рисует. Но мы без труда можем догадаться, что она встревожена, и эта тревога в какой-то степени передается нам. Вероятно, мы подумает о своем друге или о своем ребенке, который может оказаться в подобной ситуации. И наша тревога станет еще острее. Цель автора достигнута, причем минимумом средств и нажима.

А вот что пишет французский философ Альбер Камю в своей статье «Размышление о гильотине», посвященной такому болезненному для любого общества вопросу, как смертная казнь:

«Вместо того, чтобы туманно напоминать о долге, который в это самое утро кто-то возвратил обществу, не стоило ли бы воспользоваться подходящим случаем, расписав перед каждым налогоплательщиком подробности той кары, которая может ожидать и его? Вместо того, чтобы твердить «Если вы совершите убийство, вас ждет эшафот», не лучше ли сказать ему без обиняков: «Если вы совершите убийство, вам придется провести в тюрьме долгие месяцы, а то и годы, терзаясь то недостижимой надеждой, то непрестанным ужасом, и так – вплоть до того утра, когда мы на цыпочках проберемся к вам в камеру, чтобы схватить вас во сне, наконец-то сморившем вас, после полной кошмаров ночи. Мы набросимся на вас, заломим вам руки за спину, отрежем ножницами ворот рубахи, а заодно и волосы, если в том будет необходимость. Мы скрутим вам локти ремнем, чтобы вы не могли распрямиться и чтобы затылок ваш был на виду, а потом двое подручных волоком потащат вас по коридорам. И, наконец, оказавшись под темным ночным небом, один из палачей ухватит вас сзади за штаны и швырнет на помост гильотины, второй подправит голову прямо в лунку, а третий обрушит на вас с высоты двух метров двадцати сантиметров резак весом в шестьдесят кило – и он бритвой рассечет вашу шею».

Это как раз тот случай когда «картинка стоит тысячи слов». Здесь описание событий, которые могут произойти (причем, могут произойти с вами), производит гораздо более сильное впечатление, чем рассуждения о том, какое это жестокое и страшное дело – смертная казнь.

Как это делал Чехов?

Виртуозом коротких и эмоционально-насыщенных рассказов был Антон Павлович Чехов. Отработанные в них техники он позже с успехом применял в своих пьесах. Очевидцы передают такие слова Чехова, обращенные к актерам: «Пусть на сцене все будет так же сложно и так же, вместе с тем, просто, как в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни».

В письме же своему другу Леонтьеву-Щеголову он дает советы о том, как следует писать. Один из них выглядит так: «В маленьких рассказах лучше недосказать, чем пересказать, потому что… потому что… Не знаю почему».

И в самом деле, если мы обратимся к маленьким рассказам Чехова, то увидим, что он постоянно недосказывает, позволяя читателю додумывать и, тем самым, сделать текст отчасти «своим». А человеческое мышление устроено так, что ко всему, признанному своим, у нас неизбежно появляется эмоциональное отношение.

Вот как Антон Павлович «передает настроение» в коротком рассказе «Депутат, или повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало».

Рассказ начинается «с места в карьер» – с прямой речи.

«– Тссс… Пойдемте в швейцарскую, здесь неудобно… Услышит…Отправились в швейцарскую. Швейцара Макара, чтоб он не подслушал и не донес, поспешили услать в казначейство. Макар взял рассыльную книгу, надел шапку, но в казначейство не пошел, а спрятался под лестницей: он знал, что бунт будет… Первый заговорил Кашалотов, за ним Дездемонов, после Дездемонова Зрачков… Забушевали опасные страсти! По красным лицам забегали судороги, по грудям застучали кулаки»…

Мы не знаем ни где происходит действие, ни кем являются его герои, но нам уже ясно главное: «будет бунт». И это слово с сильным эмоциональным зарядом возбуждает наш интерес. Главный герой, носящий весьма вычурную фамилию Дездемонов, придуманную автором в память о невинно пострадавшей жене Отелло, должен отправиться парламентером к таинственному Ему (видимо, начальнику) и смело заявить в лицо, что:

«Мы живем во второй половине XIX столетия, а не черт знает когда, не в допотопное время! Что дозволялось этим толстопузам прежде, того не позволят теперь! Нам надоело, наконец! Прошло уже то время, когда»…

Но, попав в кабинет начальника, бедный Дездемонов оробел:

«Войдя в кабинет, Дездемонов остановился у двери и дрожащей рукой провел себя по губам: ну, как начать? Под ложечкой похолодело и перетянуло, точно поясом, когда он увидел лысину с знакомой черненькой бородавкой… По спине загулял ветерок… Это не беда, впрочем; со всяким от непривычки случается, робеть только не нужно… Смелей!– Эээ… Чего тебе?Дездемонов сделал шаг вперед, шевельнул языком, но не издал ни одного звука: во рту что-то запуталось. Одновременно почувствовал депутат, что не в одном только рту идет путаница: и во внутренностях тоже… Из души храбрость пошла в живот, пробурчала там, по бедрам ушла в пятки и застряла в сапогах… А сапоги порванные… Беда!»

Здесь Чехов использует хорошо всем известный фразеологизм «душа ушла в пятки», переиначивает его и словно заново наполняет образами: «из души храбрость пошла в живот, пробурчала там, по бедрам ушла в пятки и застряла в сапогах»… Мы безошибочно «прочитываем» его иронический тон – но над кем он иронизирует? Над мелкими чиновниками-бунтарями?

Далее рассказ состоит буквально из одной прямой речи, в которую вклиниваются всего несколько скупых авторских ремарок:

«– Эээ… Чего тебе? Не слышишь?– Гм… Я ничего… Я только так. Я, ваше – ство, слышал… слышал…Дездемонов придержал язык, но язык не слушался и продолжал:– Я слышал, что ее – ство разыгрывают в лотерею карету… Билетик, ваше – ство… Кгм… ваше – ство…– Билет? Хорошо… У меня пять билетов осталось только… Все пять возьмешь?– Не… не… нет, ваше – ство… Один билетик… достаточно…– Все пять возьмешь, я тебя спрашиваю?– Очень хорошо-с, ваше – ство!– По шести рублей… Но с тебя можно по пяти… Распишись… От души желаю тебе выиграть…– Хе-хе-хи-с… Мерси-с, ваше – ство… Гм… Очень приятно…– Ссступай!Через минуту Дездемонов стоял среди швейцарской и, красный как рак, со слезами на глазах просил у приятелей 25 рублей взаймы.– Отдал ему, братцы, 25 рублей, а это не мои деньги! Это теща дала за квартиру заплатить… Дайте, господа! Прошу вас!– Чего же ты плачешь? В карете ездить будешь…– В карете… Карета… Людей пугать я каретой буду, что ли? Я не духовное лицо! Да куда я ее поставлю, если выиграю? Куда я ее дену?»

Заканчивается рассказ коротким резюме:

«Говорили долго, а пока они говорили, Макар (он грамотен) записывал, записав же… и т. д. Длинно, господа! Во всяком случае из сего проистекает мораль: не бунтуй!»

Но остались ли у вас сомнения, на чьей стороне автор? На стороне «вашего сиятельства» или бунтарей-чиновнков? Вроде бы над чиновниками он всласть посмеялся, а об их начальнике не сказал ни одного дурного слова. Но последний, откровенно вымогающий деньги у своего подчиненного, выглядит вовсе не так уж солидно, а бедный Дездемонов, которому теперь нечем будет заплатить за квартиру, начинает вызывать сочувствие. И мы понимаем, что призыв «Не бунтуй!», прозвучавший в конце – это сарказм. Чехов не заставлял нас прийти к этому выводу, он просто построил такой «лабиринт» внутри текста, что, проходя его, мы просто не могли не испытать тех эмоций, которые ожидал от нас автор, не могли не прийти туда, куда он нас вел, и не сделать того вывода, который он для нас приготовил.

А вот отрывок из «серьезного» произведения Чехова – из его знаменитой повести «Дама с собачкой»:

«В Ореанде сидели на скамье недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки – моря, гор, облаков, широкого неба, – Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве».

Снова Чехов ничего не рассказывает о том, как герои чувствуют, только о том, что они видят, слышат и думают. Но все же мы без труда можем поставить себя на их место и почувствовать за них.

Этому мастерству Чехова научила его работа в газетах и журналах, работа ради куска хлеба – не только для него, но и для семьи. Чтобы добраться до этих денег, он должен был попасть в газетный формат, предписывавший, в частности, жесткие ограничений по длине текста («Длинно, господа!») и одновременно необходимость удивить читателя.

Разумеется, эти приемы не были личным изобретением Чехова или Тургенева. Их разработала вся русская литература в совокупности – уходя от дидактики XVIII века и продвигаясь от сентиментализма к реализму.

Но что делать нам, если мы не готовы идти путем Чехова?

Причина эмоций – конфликт

В центре любого произведения – будь то рассказ, напечатанный в журнале, история, поведанная в курилке, или публицистическая статья в газете – лежит коллизия. Конфликт между стариком и его женой, а по сути конфликт между желанием помочь сироте и страхом нищеты. Конфликт между желанием воздать преступнику по заслугам и состраданием. Конфликт между желанием студентов повеселиться и потенциальными проблемами, к которым можем привести это веселье. Конфликт между бедными запуганными чиновниками и начальником, а по сути конфликт между человеческим достоинством и страхом.

Коллизия обладает тем замечательным свойством, что чем она острее, тем больше «эмоционально заряжена» и с тем большей вероятностью вызовет у людей эмоции сама по себе, без дополнительных усилий. Если читатель каким-то образом сможет связать описываемый конфликт с собственным опытом, он неминуемо окажется вовлечен в повествование и займет чью-то сторону. Если же коллизия целиком и полностью находится вне сферы его интересов, он останется равнодушен что бы вы ни предпринимали. Так, человеку, который не интересуется футболом, спор по поводу решения арбитра о назначении пенальти покажется бессмысленным и надоедливым шумом.

Итак, самое лучшее, что вы можете сделать, это сосредоточиться на описании затронутого вами конфликта и сделать это описание как можно более простым и понятным – выкидывая из него все лишние слова, которые не ведут вас прямо к цели. А далее – положиться на замечательное свойство человека, называемого эмпатией.

Эмпатия – это осознанное сопереживание эмоциональному состоянию другого человека. Благодаря этой способности нам не нужны логические рассуждения, дабы понять что чувствует сосед («Уголки его рта опущены, взгляд потуплен, по щекам текут слезы, неверное, он чем-то расстроен»). Мы воспринимаем его переживания на интуитивном уровне. По-видимому, этот навык был необходим нашим предкам, чтобы быстрее «расшифровывать» сигналы опасности, которые подавали соплеменники, быстрее оказывать друг другу помощь и действовать сообща. Кроме того, в нас встроен своеобразный «детектор лжи»: мы можем до определенной степени распознавать, когда нами пытаются манипулировать.

Не пытайтесь воздействовать на людей и манипулировать его чувствами. Велика вероятность, что он это распознает (большинство из нас, слава богу, не является такими уж искусными манипуляторами), и тогда вы добьетесь прямо противоположного эффекта: доверие к вам будет утрачено, и читатель станет вашим оппонентом просто назло. Вместо «управления чувствами читателя» расскажите ему о том, что беспокоит вас – и, вполне возможно, ваши искренние чувства вызовут отклик и в душах других людей.

Маленькие фокусы великих ораторов

Но один секрет все же открою. Я уже несколько раз упоминала, что некоторые слова в нашем языке имеют определенный «эмоциональный заряд». Здесь нет никакой мистики. Просто с каждым выражением в нашем сознании связан целый пласт воспоминаний. Некоторые из них эмоционально нейтральны. Например, когда мы произносим слова «яблоко», «календарь» или «выключатель», они не вызывают у нас особого отклика (если только вы не фанатичный любитель яблок, не ждете какую-то важную дату и не боитесь темноты).

Другие определения действуют лишь на специализированную аудиторию. Например, слово «котенок» вызовет массу положительных эмоций у тех, кто любит кошек, омерзение и брезгливость у тех, кто их не любит, а для остальных останется нейтральным.

Но есть слова, которые эмоционально действуют буквально на всех. Например: «боль», «радость», «война», «ужас», «отчаяние», «удар», «восторг» и т. д. Тянущийся за ними «эмоциональный шлейф» слишком густ, у нас у всех есть связанные с этими словами воспоминания – и стоит их произнести, как мы уже испытываем эмоции. Поэтому когда Ги де Мопассан назвал свой рассказ «Ужас», он принял верное решение. Вам уже захотелось прочесть его и узнать, что же так ужаснуло его героев?

Так вот, с эмоционально насыщенными словами нужно обращаться очень осторожно и осознанно. Их не стоит рассыпать по тексту случайно и беспорядочно. Каждое их применение должно быть точно выверено: они как сильнодействующие лекарства, принимать которые следует строго в определенной дозировке и только по показаниям.

Подумайте о том, не стоит ли поставить их в начало или в конец предложения. Это – не абсолютное правило, но именно на указанных позициях они привлекают к себе внимание и лучше запоминаются. Сравните, к примеру, следующие три предложения и сами решите, какое кажется вам наиболее выразительным.

«Как позже установили эпидемиологи, пандемия чумы, известная под названием Черной смерти, началась в Азии».«Пандемия чумы, названная Черной смертью, как было позже установлено эпидемиологами, пришла к нам из Азии».«Черная смерть. Эпидемия чумы, получившая это название, как позже установили эпидемиологи, зародилась в Азии».

Эмоционально заряженные слова можно выделить с помощью тире и сделать акцент на них.

«Низость – именно так называются подобные поступки».«Безопасность – вот ключевое слово для этого проекта».«Приключение – вот чего ищут люди, отправляющиеся в горы».

Другой способ выделить нужное вам слово – это конструкции «именно это» и «не только, но и».

«Любовь к тебе – именно это дает мне силы жить».«Он не только проявил настоящее мужество, но и был очень находчив».

Еще один «секретный прием» – повторение. Вы уже знаете, что использование однокоренных слов – некрасиво и не идет на пользу тексту. (А если вдруг забыли, то вспомните об «отвратительных животных», которые «издавали отвратительный запах»).

Но если автор использует повторение сознательно, он может добиться усиления эффекта, как это сделал Валентин Берестов, переводя детские стихи Мориса Карема:

Радость пробежала по дорожке.

Радость распахнула все окошки.

Радуется клен, что он силен, —

Радугу на ветке держит он.

Рады зайцы, что спугнули волка.

Новым шишкам радуется елка.

Разбудите, дети, всех людей!

Радость запрягает лошадей.

Надевайте лучшие одежки!

Радость распахнула все окошки!

Повторение эмоционально заряженных слов, превращение их в рефрен – это старый риторический прием, которым охотно пользуются опытные ораторы. Вот как сделал это Мартин Лютер Кинг в своей знаменитой речи, произнесенной 28 августа 1963 года со ступеней Мемориала Линкольна во время Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу:

«И хотя мы сталкиваемся с трудностями сегодня и будем сталкиваться с ними завтра, у меня все же есть мечта. Эта мечта глубоко укоренена в американской мечте.Я мечтаю, что однажды эта нация распрямится и будет жить в соответствии с истинным смыслом ее принципа: «Мы считаем самоочевидным, что все люди сотворены равными».Я мечтаю, что однажды на красных холмах Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сидеть вместе за братским столом.Я мечтаю о том, что наступит день и даже штат Миссисипи, изнемогающий от жары несправедливости и гнета, превратится в оазис свободы и справедливости.Я мечтаю, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где они будут судимы не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами.Я мечтаю сегодня!Я мечтаю сегодня, что однажды в Алабаме с ее злобными расистами и губернатором, с губ которого слетают слова о вмешательстве и аннулировании, в один прекрасный день, именно в Алабаме, маленькие черные мальчики и девочки возьмутся как сестры и братья за руки с маленькими белыми мальчиками и девочками».

Это выступление Кинга было признано одной из лучших речей в истории. Американское сообщество ораторского искусства считает ее лучшей в XX веке. Обратите внимание, как Мартин Лютер Кинг разместил в тексте другие эмоционально насыщенные слова: «быть равными», «рабы», «рабовладельцы», «братья», «гнет», «несправедлиовость / справедливость», «свобода» и т. д.

А вот как использовал тот же прием Уинстон Черчилль в своей речи в Палате общин 4 июля 1940 года – после эвакуации британских войск из Дюнкерка. Тогда у англичан был повод впасть в уныние, а целью Черчилля было этого не допустить. Вот окончание его спича:

«… В любом случае, это то, что мы собираемся попробовать сделать. Таково решение Правительства Его Величества, каждого его члена. Такова воля Парламента и нации. Британская Империя и Французская Республика, соединенные вместе общими делом и задачей, будут защищать до смерти свою Родину, помогая друг другу как хорошие товарищи на пределе своих сил. Даже если огромные просторы Европы, многие древние и прославленные Государства пали или могут попасть в тиски Гестапо и других гнусных машин Нацистского управления, мы не сдадимся и не проиграем. Мы пойдем до конца, мы будем сражаться во Франции, мы будем сражаться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш Остров, какова бы ни была цена, мы будем сражаться на побережьях, мы будем сражаться в портах, на суше, мы будем сражаться в полях и на улицах, мы будем сражаться на холмах; мы никогда не сдадимся и даже, если так случится – во что я ни на мгновение не верю, – что этот Остров или большая его часть будет порабощена и будет умирать с голода, тогда наша Империя за морем, вооруженная и под охраной Британского Флота, будет продолжать сражение до тех пор, пока, в благословенное Богом время, Новый Мир, со всей его силой и мощью, не отправится на спасение и освобождение старого».

Посмотрите, как Черчилль использует повторения и синонимы, чтобы сформировать у слушателей то настроение, которое ему нужно. Он создал свою «формулу успеха» для произнесения запоминающихся речей. Она выглядит так: СRRAM – то есть, contrast (контраст), rhythm (ритм), repeats (повторы), allusions (аллюзии), metaphors (метафоры). О других составляющих формулы мы еще поговорим, а пока обратите внимание, какую силу приобретают повторы в речи Черчилля и какие именно слова он для этого выбирает.

Умеренность и аккуратность!

Но главное, эмоционально заряженных слов не должно быть слишком много. И используя их, нужно внимательно следить за контекстом, дабы не сказать то, чего вы вовсе не собирались говорить. Именно с этим не совладали сочинители тех цитат, с которых начиналась эта глава. Авторы сочли, что простого описания будет недостаточно – и, решив украсить текст сравнениями и метафорами, попали впросак.

А можно ли было выразить те же мысли так, чтобы они не вызывали смех? Конечно. Ниже приведу свой вариант, а вы можете потренироваться и придумать свой. Попробуем?

Всем нам хочется, чтобы нас не только понимали, но и разделяли наши чувства. Однако если для достижения первой цели самое главное – не запутать читателя, то во втором случае важно не «давить слишком сильно». Доверяйте своим читателям, и они будут доверять вам!

Назад: Промежуточные итоги

Дальше: Глава 4 Обратная сторона пафоса – канцелярит