Книга: Беспощадная психиатрия. Шокирующие методы лечения XIX века

Назад: 12.0 Кровь

Дальше: 14.0 Металл

13.0 Бред

К содержанию бреда теоретики психиатрии XIX в. относились по-разному, обычно без особой заинтересованности. Семантика симптома была не так важна, как форма, в которой проявлялась болезнь. Только в самом конце XIX в. начала свое развитие психоаналитическая теория, придающая приоритетное значение содержанию симптома, его символическому наполнению, неосознаваемым смыслам слов, оговорок, поступков и снов.

На практике врачи не могли полностью игнорировать содержание бреда. Бред указывал им на ключевые события в истории и предыстории болезни. В фабуле бреда находили биографические метки, осколки сюжета, необходимые для реконструкции жизненной драмы, приведшей человека к врачу-психиатру. Пациент на языке бреда рассказывал об истоке болезни, т. е. о том травматическом переживании, которое лишило его способности рассуждать и действовать разумно.

Именно в неспособности адекватно мыслить о реальном мире видели главный признак болезни. Соответственно, бред понимался как типичный симптом безумия. С этого Карл Ясперс начинает главу о бредовых идеях в «Общей психопатологии» (1913 г.): «Бредовые идеи издавна считались основным признаком безумия. Быть сумасшедшим означало быть подверженным бредовым идеям».

По определению Декарта, сущность безумия заключается в беспорядочном, иррациональном соединении идей. Мыслительная функция сохраняется, но механизм, связывающий мысли, ломается: «Сумасшедшие не потеряли способности рассуждать, но, соединив некоторые идеи совершенно неверно, они ошибочно принимают их за истины и заблуждаются, подобно людям, которые рассуждают верно, но исходят из ложных принципов. Силой своего воображения приняв собственные фантазии за реальности, они делают из них верные выводы. Так, вы можете встретить обезумевшего человека, который, воображая себя королем, совершенно последовательно требует для себя соответствующего прислуживания, почтения и повиновения; другие, которые считают себя стеклянными, принимают все предосторожности, необходимые для сохранения таких хрупких тел».

Человек, безосновательно утверждающий, что он король, логично требует королевского отношения к своей персоне. Его ошибка в том, что он связывает идею «я», идею «отношение других людей ко мне» и идею «король» таким образом, что в результате получается бредовая идея «Я — король, другие люди должны относиться ко мне, как к королю».

При видимой простоте определения бреда в этом определении заложено немало противоречий. Какова природа поломки механизма, связывающего суждения в рациональные последовательности? Возможно несколько вариантов ответа. Можно предположить, что механизм в целом исправен, но при каких-то обстоятельствах происходит ошибка в расстановке мыслей по порядку. Эта ошибка воспринимается наблюдателями как бредовое суждение. Другой вариант — мыслительная механика существенно поломана, и это проявляется, во-первых, в дефекте того узла, который отвечает за оценку гипотез, а во-вторых, в беспорядочной работе фильтра, отсеивающего предвзятости и смещения восприятия при анализе объективных данных.

Оценка гипотез, объясняющих чувственно воспринимаемые факты, — это центральный узел в машине рациональности. Поломка в этом узле может дать старт каскаду бредовых умопостроений.

Декарт, как и многие другие писатели и врачи, размышлявшие о бреде, видит в бреде рациональные последствия переживания нерационального опыта. Сначала появляются странные переживания, потом под их влиянием модифицируются убеждения. Человек замечает странные взгляды, слышит шепот за спиной, и на основании ошибочно декодированных событий внешнего мира строится фабула бреда преследования.

Другая концепция бреда прочерчивает каузальную линию в другом направлении — не от опыта к убеждениям, а от убеждений к интерпретации опыта. Человек со сформировавшимся представлением о заговоре против его личности начинает замечать странности в поведении окружающих.

У обеих концепций есть принципиально важные слабости. В концепции «от опыта к убеждениям» непонятно, почему опыт воспринимается как «странный» и почему из набора вариантов интерпретаций выбирается бредовый, т. е. наименее рациональный. В концепции «от убеждений к интерпретации опыта» самое важное — это понять, откуда берется нерациональное убеждение, в свете которого человек начинает тенденциозно толковать факты.

Алиенисты XVIII–XIX вв. часто обращались с бредящими пациентами исходя из концепции «от опыта к убеждениям». Пациент когда-то совершил изначальную ошибку и теперь, не теряя разумность, ведет себя нерационально.

Исходная ошибка человека с дальтонизмом или каким-нибудь подобным дефектом цветовосприятия в том, что он путает красный цвет с зеленым. Пересекая дорогу на красный цвет, он совершает нерациональный поступок с точки зрения логически мыслящего наблюдателя, но вполне рациональный в контексте той системы убеждений, которой руководствуется пешеход-дальтоник. Так же и с системой бреда — она ложна, но рациональна.

Можно возразить: если нерациональным в системе бреда является его начальное суждение, исходная ступень, от которой вырастает бредовая фабула, то почему бред не корректируется под влиянием контраргументов? Ложная, но рациональная система должна быть открыта для критики и опровержения. С бредом так не получается, он, по определению, не устраняется логическими доводами. Значит, бред нерационален не только в своей исходной точке, но и для поддержания целостности всей цепочки рассуждений необходимо, чтобы сохранялась нерациональная манера мышления.

Однако такой стиль мышления нельзя считать специфичным только для бредовых расстройств. Вспомним ученых, которые отказываются обращать внимание на факты, которые не вписываются в их теорию. Нет человека на Земле в чьей картине мира, в чьих рассуждениях о себе и людях не было бы нерациональных убеждений. Причем люди часто преданно защищают эти убеждения от критики. Конечно же, о них нельзя сказать, что они страдают бредовым расстройством. Бред — это не когнитивная ошибка, несовместимая с объективной реальностью. У бредящего человека своя, бредовая реальность. Поэтому, строго говоря, фабула бреда — лишь один компонент в большом наборе тем, мнений, образов, эмоций, настроений, из которых состоит личный мир пациента.

* * *

Во второй половине XIX в. к контенту бреда стали относиться внимательнее. Придумывались сложные системы классификации болезней и симптомов. Сюжетика бреда служила опорой в работе по сортировке психических болезней.

Из наблюдений за пациентами следовало, что главным сюжетом бреда является преследование. Диагностическую концепцию бреда преследования сформулировал французский врач Шарль Лазегю (1816–1883), который выделил группу пациентов, жаловавшихся на то, что их кто-то или что-то преследует.

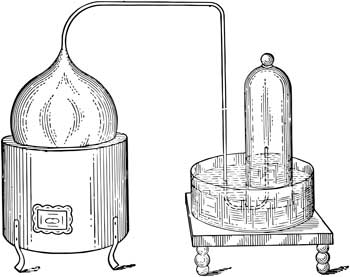

Первый клинический случай персекуторного бреда (лат. persecutio — преследование) был описан в Англии в 1810 г. В лондонскую больницу госпитализировали человека, убежденного в том, что его преследует группа злодеев («магнетические шпионы» из Франции), установивших рядом с его жилищем машину для производства ядовитых газов. Он жаловался на то, что газы производят ряд неприятных эффектов на его тело и сознание, в частности из-за работы этой машины ум наполняется чужими мыслями, останавливается дыхание, пропадает речь и т. п.

Тема преследования всегда занимала первенствующее место в перечне наиболее популярных бредовых идей. У пациентов приюта в Йорке в 1880–1884 гг., если они бредили, тема преследования встречалась в два раза чаще, чем вторая по распространенности тема — бред собственного величия. В 1880 гг. в больнице шотландского города Дамфрис у половины бредивших пациентов был персекуторный бред.

Для подробного статистического анализа тематики бреда в середине XIX в. было недостаточно данных. Истории болезни содержали мало информации о подробностях бреда пациентов. В большей степени они отражают особенности мышления тех, кто их писал, а не больных. Бредовые идеи, отличавшиеся необычным сюжетом, записывались для хранения как литературный артефакт.

Один из признаков бреда — его непробиваемость рациональными доводами. Переубедить бредящего человека невозможно. Французский психиатр Этьен-Жан Жорже (1795–1828) советовал придерживаться трех правил в общении с таким пациентом. Во-первых, не акцентировать внимание на темах, которые связаны с бредовыми идеями больного. Во-вторых, не спорить и вообще никак не выражать сомнения в истинности того, что говорит больной. В-третьих, нужно отвлекать больного, плавно уводя его от будоражащих вопросов.

«Не нужно спорить с душевнобольными с целью вернуть им рассудок, потому что их заблуждения неминуемы, как следствия нарушения работы больного органа. Самые очевидные доказательств не имеют силы для ума душевнобольного; какими бы способами вы ни пытались разубедить его, обсуждение, несогласие, возражение раздражают больных, укрепляя их бред и, возбуждая поврежденный орган, вдохновляют их ненависть и недоверие».

Другой французский психиатр, Франсуа Лере (1797–1851), был не согласен с тем, что любые попытки возражать больному бесполезны. Спорить бессмысленно тогда, когда оспариваемая мысль порождена больным мозгом. Невозможно переспорить органический дефект или какой-то биохимический процесс. Но то, что мысль является продуктом работы мозга, не доказано, считал Лере. Никто не знает, как возникает мысль и почему у больного человека мысли так причудливо сплетаются друг с другом. Может быть, причина, действительно, кроется в состоянии мозга. Но пока это остается недоказанным, нельзя отказываться от возможности повлиять на мышление бредящего человека силой слова. На это непростое дело вдохновляли философ Локк и просветители, внушавшие надежду на то, что людские заблуждения побеждаются образованием и воспитанием.

Лере действовал так, будто общение с пациентом — это идеологический диспут. Он считал, что с бредом можно бороться мощью риторики, которая, правда, судя по описаниям его диалогов с больными, звучала весьма прямолинейно. В конечном счете его методика держалась не на уловках ума, а на физическом принуждении.

Особенное положение врача делало диспут несправедливым. Спор с бредящим человеком мог иметь условный «терапевтический» эффект только если у стороны, защищавший здравый смысл, было что-то помимо здравомыслия, например, исключительное право применять насилие. Лере приучал пациента к тому, что высказывание бредовых идей приводит к плохим последствиям, т. е. к наказанию болью.

Для этого он окатывал пациента холодной водой, помещал над его головой шланг от душа и обращался с вразумлением: «Все, что вы говорите, это фантазии, мечты; я запрещаю вам говорить о ваших врагах, о ваших замыслах; вы не пророк; вы не богач; напротив, вы бедняк; вы должны быть послушным; вы должны делать то, что я приказываю; вы будете повиноваться; обещайте мне больше не говорить о Библии, о колдунах, о соседе, о детях, которых держат в плену, о голосах, которые вы слышите».

Если пациент не соглашался, его обливали ледяной водой. По словам Жозефа Гислена, искусство алиениста, применяющего этот метод, заключается в «умении решительно говорить резкие, унизительные истины».

* * *

Моральная терапия нуждалась в представлении о принципиальной неправоте пациента. Антипсихиатры XX в. будут с особенным энтузиазмом критиковать это распределение ролей — пациент всегда неправ, а врач всегда прав. В системе моральной терапии по-другому быть не могло. Пациент потому и болен, что он неправ. Его симптоматика наглядно подтверждает его неправоту, и, если бы он не держался за ошибочные мнения, он бы не болел.

Заблуждающемуся и виноватому пациенту противостоял врач, хранитель объективной истины и правомочный воспитатель. В паре «врач — пациент» не предусмотрено равенство положений. Пинель пишет о том, что врач обязан сделать так, чтобы больной осознавал свою безусловную зависимость от врача. Пользуясь зависимостью пациента, врач изменяет его взгляды и замещает ложь истиной.

Предполагалось, что приучение к субординации по армейскому типу заставит пациента внимательнее относиться к внутреннему миру. Подчиняясь приказам извне, он научится командовать собственными импульсами. Для достижения этой цели Бенджамин Раш предлагал использовать методы из коневодства: «В Англии существует метод укрощения упрямых лошадей, который заключается в том, чтобы запереть их и не давать им лечь или уснуть, вонзая острые гвозди в их тела в течение двух или трех дней и ночей. Те же преимущества, в чем я не сомневаюсь, можно было бы извлечь из содержания сумасшедших в стоячем положении без сна в течение двадцати четырех часов, но с применением других, более мягких средств… Это приведет к снижению возбудимости за счет расхода сил от постоянного напряжения мышц, поддерживающих тело. Слабость, вызванная таким образом в этих мышцах, притянет к себе болезненное возбуждение из мозга, вследствие чего состояние больного улучшится».

Английский врач Уильям Парджетер (1760–1810) считал, что без доминирования над пациентом в клинической психиатрии делать нечего. Доминировать нужно с первых же секунд общения с пациентом. Врач должен уметь одним взглядом, без слов, подчинять себе волю пациента. Парджетер оставил такое описание соответствующего случая из своей практики: «Когда я проходил обучение в Больнице святого Варфоломея, поскольку я сильно интересовался темой безумия, меня позвали домой к бедному человеку, чье сознание пришло в расстройство. Я немедленно отправился туда и увидел, какой там был переполох. Буйный и неистовый маньяк был заперт в комнате. Со мной были два человека, и, узнав, что у маньяка нет опасного оружия, я сказал им оставаться у двери, приказал сохранять тишину и не вмешиваться, пока я не попрошу о помощи. Затем я внезапно открыл дверь, ворвался в комнату и мгновенно поймал его взгляд. Дело было сделано — в ту же секунду он успокоился, затрясся от страха и стал покорным, насколько это возможно для свирепого безумца».

Не все обладали даром моментального усмирения одним взглядом. Приходилось вырабатывать более прозаические методики. Наставления психиатрам, которые давал Лере, мало чем отличаются от инструкций инквизиторам или работникам политического сыска: «Врач должен иметь цель сделать себя мэтром всех своих больных; но он никогда не достигнет этой цели, если не умножит почти до бесконечности методы работы. Он должен использовать в случае необходимости грубость или почтительность, снисходительность или деспотизм; он должен потворствовать или подавлять страсти, расставлять ловушки или проявлять полное доверие и откровенность, словом, искать в голове тех, кого он лечит, пружину, рычаг, движение которого возвращает мышлению потерянные силу и правильность».

Проблема такого манипулятивного метода, как и любой другой пыточной техники, в том, что униженный и измученный человек в конце концов согласится с чем угодно. Если нужно отказаться от идеи собственного величия, чтобы больше не пытали, то человек откажется. Бредовая идея вряд ли исчезнет, пациент просто не будет говорить о ней вслух в присутствии врача.

Тем не менее врачи считали, что иногда все-таки нужно таранить бред лоб в лоб. Высокоумие только мешает там, где абстрактные аргументы запутывают и без того сильно запутавшегося человека. Нужно говорить максимально просто: тому, кто в бреду считает себя богачом, многократно повторить, что он не богач, а бедняк, и что, пока он не признает это, он не вылечится.

Подстраиваться под бред больного — это непрофессионально. Так учил Жозеф Гислен, имея в виду попытки перехитрить бред, переиграть бредящего человека на его территории. С точки зрения Гислена, это не более чем фокусничество, которое в каких-то случаях может навредить больному, усилив его симптоматику.

Один из примеров, который он приводит, это простой, но изящный маневр, с успехом примененный Эскиролем. Он вылечил от бреда даму, считавшую себя провидицей и постоянно занимавшуюся предсказаниями будущего. Эскироль заставил ее дать расписку о том, что она откажется называть себя провидицей, если в течение определенного времени не сбудется то, что она предсказала.

Он же оставил описание того, как согласие с бредом пациента может ухудшить течение болезни. У Эскироля была пациентка, которая жаловалась на то, что у нее в голове живет мерзкий червь. Эскироль сделал надрез на голове, показал ей кровяной сгусток и сказал, что это и есть беспокоивший ее червь. Пациентка обрадовалась, почувствовала себя совершенно здоровой и побежала показывать «червя» другим пациентам. К несчастью, они не знали о задумке Эскироля и высмеяли ее, объяснив ей, что она стала жертвой обмана. В результате состояние женщины ухудшилось.

Это, конечно, далеко не самые яркие примеры того, как врачи включались в игру с бредом. Игру вели с размахом, продумывая драматургию так, чтобы бредящий человек не осознал, что в его бред вторглись на троянском коне и пытаются разрушить его изнутри. Джозеф Кокс называл такие трюки «праведным обманом» и рекомендовал использовать их только в крайних случаях, когда никакие доступные средства не приносят облегчение.

Классический пример описан Пинелем. У парижанина, впечатленного казнью короля Людовика XVI в 1793 г., развилось депрессивное состояние с симптомами бредового расстройства. Он испугался того, что революционные власти заподозрят его в нелояльности, посадят в тюрьму или казнят. Угнетаемый собственным страхом, потеряв сон и аппетит, он бросил работу и все дни проводил в тревожном ожидании ареста. Его госпитализировали, и после нового ухудшения Пинель решил избавить пациента от бредового страха терапевтической инсценировкой.

Специально подготовленные люди оделись как представители правоохранительных органов, арестовали пациента и сопроводили на «суд». Там его допросили, удостоверились в искренности патриотических чувств и вынесли вердикт. Фальшивый суд подтвердил его лояльность и законопослушность, но, поскольку «подсудимый» отказывался работать на протяжении целого года, его приговорили к шестимесячному пребыванию в больнице. Осчастливленный пациент выздоровел (правда, потом опять заболел).

Сценография лечебных драм могла быть весьма сложной. Не для излечения бредового расстройства, а с несколько другими терапевтическими целями итальянский врач барон Пьетро Пизани (1760–1837) организовал для своей пациентки инсценировку бракосочетания: «Женщина, по неизвестным причинам, решила никогда не стоять прямо; вместо этого она наклонялась так низко, как только могла, не отрывая подошвы от земли. В этой несуразной позе ее колени болезненно сгибались, но никто не мог убедить ее изменить позу. Пизани задумал довольно непростой праведный обман: однажды утром он пришел к ней и, признавшись, что больше не может оставаться холостяком, попросил ее руки. После уговоров она согласилась. Бракосочетание состоялось на следующий день. Пациентку, одетую в спешно добытое свадебное платье, отвели в искусно украшенную беседку, где был приготовлен пир для гостей церемонии, из которых все были пациентами приюта. Один из слуг, одетый как падре, провел фальшивую церемонию и не только объявил ее женой Пизани, но и даровал ей титул баронессы. Все еще не способную ходить ее перенесли обратно. Желая быть достойной брака и титула, она активно занялась физическими упражнениями, которые вместе с моральной терапией восстановили здравомыслие и способность ходить. Она была выписана из приюта и на всю жизнь сохранила дружеские отношения с Пизани, с которым они часто смеялись над изощренным праведным обманом, вернувшим ей рассудок».

Фальсифицированная свадьба — весьма сомнительное, с этической точки зрения, лечебное мероприятие — была использована врачом в качестве провокативного шока. Благонамеренное мошенничество должно было отвлечь пациентку от странных, никому непонятных переживаний, вернуть в обычную реальность и в буквальном смысле этого слова выпрямить ее тело.

Обычно «праведным обманом» пользовались, как в истории с пациентом Пинеля, для того чтобы довести причудливую логику бреда до абсурдного апогея и взорвать безумие изнутри.

«Человек бодрствующий и уверенный в своем бодрствовании вторгается в иллюзию человека, спящего наяву» — описывает этот процесс Фуко. В фильме Мартина Скорсезе «Остров проклятых» (США, 2009) проект по вторжению в иллюзию мобилизует большое количество людей, которые, как открывается главному герою и зрителям только в конце истории, продуманно действуют по сценарию бреда, чтобы помочь герою вернуться из миража в реальность.

* * *

«Праведный обман» алиенистов XVIII–XIX вв. был ролевой игрой с намеченной врачом целью. Люди с неповрежденным мышлением лечили чужое безумие своей мудростью, вытаскивали спящего из сна, пробираясь к нему в сон.

Пациенту, верившему, что у него в желудке прячутся жабы и ужи, давали рвотное и незаметно подбрасывали жаб и ужей в тазик с рвотой. По идее, это должно было убедить человека в том, что у него больше нет причин беспокоиться. Бред, таким образом, не опровергается силой угроз и пытками, а доводится до финальной точки, после которой, как могли подумать здравомыслящие наблюдатели, желание бредить иссякнет само по себе.

«Разум сам, — пишет Фуко, — словно бы весомостью собственного бытия, властно навязывал себя безумию, принимая либо форму постепенного педагогического влияния, либо форму авторитарного вторжения».

Научившись встраиваться в картину бреда, врач мог пользоваться структурой бреда. Пациент, непоколебимо убежденный в том, что он уже умер, переставал принимать пищу. Тогда соответствующим образом загримированные и одетые люди под руководством лечащего врача входили в палату к пациенту и говорили, что они тоже умерли и пришли пообедать вместе с ним. Мертвецам тоже надо есть, авторитетно объясняли они, и в итоге пациент соглашался возобновить прием пищи.

Фуко сказал бы, что они «продолжили дискурс бреда» и, как результат, произошло «столкновение бессмыслицы с собственным смыслом, разума с неразумием, хитрости ясного человеческого ума с ослеплением сумасшедшего».

Назад: 12.0 Кровь

Дальше: 14.0 Металл