6. Протест и печатное слово

Сияющая вершина человеческих достижений, которую олицетворял триумвират Микеланджело, Рафаэля и Леонардо да Винчи, озаряла мир своим волшебным светом меньше двадцати лет. А потом (всюду, за исключением Венеции) настало время неуверенности, часто приводившей к откровенным провалам. Впервые после великого потепления люди усомнились в цивилизационных ориентирах: были годы, когда казалось, что завоеванные эпохой Возрождения точки опоры – ценность индивидуальности, вера в творческий гений человека, чувство гармонии с окружающим миром, – что все это утрачено. Но то был всего лишь неизбежный временный откат, и, миновав трясину смятения и брутальности, в которую погрузилась Европа XVI века, человек воспрянул и даже приобрел новые способности, новую силу мысли и выражения.

В одном из залов вюрцбургского замка собраны скульптуры Тильмана Рименшнейдера, одного – и, возможно, лучшего – из многих немецких резчиков позднеготического стиля. В Германии XV века Церковь была богата, и землевладельцы были богаты, и ганзейские купцы тоже были богаты, и потому от Бергена до Баварии скульпторы в поте лица трудились над огромными резными алтарями, реликвариями и памятниками, вроде знаменитой скульптурной группы «Святой Георгий, побеждающий дракона» в старинном стокгольмском соборе, которая может служить образцом изощренной фантазии и какой-то запредельной, почти раздражающей технической виртуозности позднеготических мастеров.

Скульптурные фигуры Рименшнейдера очень ясно передают характер жителя Северной Европы в конце XV века.

Первая его отличительная черта – серьезная, прочувствованная, изнутри идущая религиозность, столь отличная от показной слащавой набожности персонажей Перуджино и ему подобных. Вторая – серьезное отношение к жизни. Таких людей (даром что они истовые католики) не проведешь обрядами и церемониями, всем тем, что лукаво именовалось «служением». Они свято верили, что в мире существует такая вещь, как истина, и стремились постичь ее, а речи папских легатов, без конца колесивших по Германии, не убеждали их в том, что Римом движет жажда истины, и это ощущение было противно их бесхитростной крестьянской прямоте. Наверняка до многих доходили слухи о церковных соборах, которые на протяжении всего XV века пытались реформировать Католическую церковь. Можно понять их чувства, особенно когда сидишь на очередной конференции ЮНЕСКО: сколько времени уходит на утряску регламента, сколько речей произносится исключительно для внутреннего пользования – и все для того, чтобы прийти к заведомо известному результату! Суровым северянам хотелось чего-нибудь посущественней.

Что ж, серьезность – не порок, но в их лицах иногда проскальзывают тревожные симптомы, с уклоном в истерию. Пятнадцатое столетие было веком возникавших на периферии католических земель религиозных течений за возвращение Церкви к евангелическим идеалам и чистоте нравов. Вернее, возникать они стали еще в конце XIV века, когда последователям Яна Гуса почти удалось разнести в пух и прах придворную цивилизацию Богемии. Даже в Италии Савонарола сумел убедить внимавших его проповедям доверчивых людей сложить так называемый «костер тщеславия», на котором среди атрибутов роскоши и праздности сожгли и картины Боттичелли: религиозные убеждения дорогого стоили. Что уж говорить о немцах – те вообще заводились с пол-оборота. Исторические сопоставления часто ведут к упрощенным выводам, но мне кажется, что все-таки позволительно сравнить знаменитые немецкие портреты, на которых Дюрер запечатлел Освальда Креля, и хранящийся в Прадо «Портрет кардинала» кисти Рафаэля. Судя по всему, кардинал не просто человек высочайшей культуры – он образец уравновешенности и сдержанности. А вот Освальд Крель того и гляди сорвется в истерику. Ох уж этот настороженный взгляд, это болезненное самолюбие, эта смесь кичливости и неуверенности, так изумительно переданная Дюрером с помощью нарочито «неловкого» моделирования форм: сколько в этом подлинно немецкого!

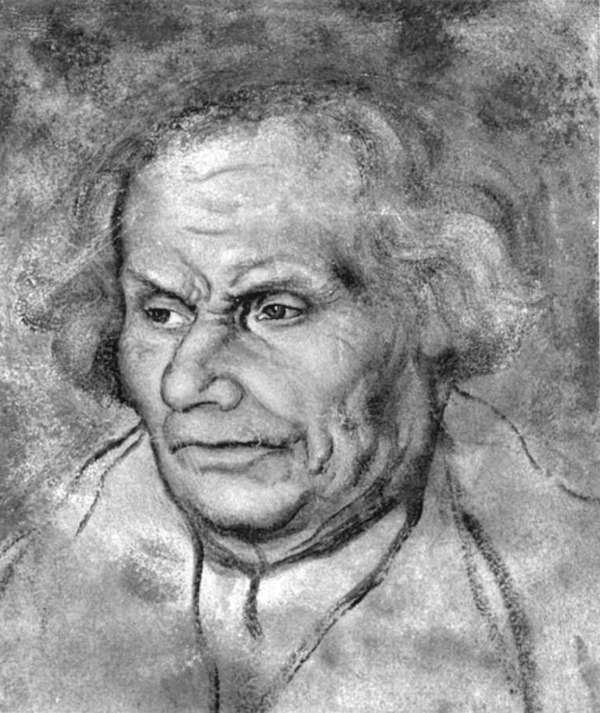

Тильман Рименшнейдер. Адам. 1491–1494

И сколько натерпелся от всего этого остальной мир…

Однако в 1490-х деструктивные свойства национального характера еще не проявили себя в полную силу. На дворе все еще была эпоха интернационализма. Немецкие граверы вовсю работали в Италии; Дюрер ездил в Венецию; а в 1498 году в Оксфорд прибыл бедный ученый по имени Эразм, которому суждено было стать глашатаем северной цивилизации и самым прославленным интернационалистом своего времени. Эразм родился в Голландии, в Роттердаме, но, однажды покинув родину, не стремился вернуться туда – отчасти потому, что обстоятельства вынудили его провести несколько лет в голландском монастыре и он навсегда проникся отвращением к монастырскому укладу, а отчасти, как он не раз говорил, потому, что тамошний народ слишком много пьет: Эразм не мог похвастаться луженой глоткой и употреблял только особую марку бургундского. Всю жизнь он переезжал с места на место, не только спасаясь от чумы (этот «царь ужасов» в начале XVI века вынуждал вести кочевой образ жизни всех, кто обладал свободой передвижения), но и повинуясь внутреннему зову, который не давал ему подолгу засиживаться где бы то ни было. Однако смолоду ему, кажется, приглянулась Англия, благодаря чему эта страна ненадолго выходит на авансцену в нашем цивилизационном обзоре. Учитывая тогдашнее состояние Англии, которое можно описать как дикость и хаос, Оксфордский и Кембриджский университеты представляли собой поистине удивительное явление, и, по всей видимости, в Оксфорде, приютившем Эразма, нашлось несколько – не много – истинно верующих и образованных мужей. Разумеется, по сравнению с Флоренцией и даже с Падуей Оксфорд должен был производить впечатление провинциальной отсталости, тем не менее тогда, около 1500 года, некоторая наивность обладала своей привлекательностью, и Эразм, которого никак нельзя заподозрить в наивности, сумел по достоинству оценить ее.

Эразм не понаслышке знал религиозную жизнь и не мог не понимать, что Церковь нуждается в реформировании, причем не только в части организации, но и в части церковного учения. Великий цивилизатор Европы – Церковь – оказался на мели, увяз в обрядности и своекорыстии. И Эразм понимал, что в плане реформы надежды следует возлагать скорее на таких, как Джон Колет, кто хотел всего лишь научить людей читать Библию (и верить, что все написанное в ней – истина), чем на витийствующих флорентийских эрудитов. Так что Эразм недаром восхищался Колетом. Но почему Колет и его окружение оказывали такие почести бедному, болезненному, язвительному молодому богослову из Роттердама? Ответ очевиден: Эразм обворожил их своим умом. Его интеллектуальное обаяние хорошо заметно и в письмах, но в личном общении оно было, вероятно, неотразимо. По счастью, о его оригинальной личности мы можем судить не только по письмам, но и по визуальным источникам, ведь он дружил с величайшим портретистом эпохи Гансом Гольбейном. Портреты Эразма написаны в ту пору, когда он был уже не молод и увенчан славой, но благодаря их редкостной психологической глубине мы без труда можем вообразить, каким он был и каким станет. Подобно всем гуманистам – я бы даже сказал, подобно всем цивилизованным людям, – Эразм высоко ставил дружбу и мечтал, чтобы Гольбейн изобразил его английских друзей. В 1526 году Гольбейн прибыл в Лондон и попал в круг Томаса Мора. Блестящий молодой человек, в которого двадцатью годами ранее Эразм прямо-таки влюбился, возвысился до положения лорд-канцлера; к тому же он автор романа «Утопия», где, хотя и в крайне причудливой манере, даются рекомендации по наилучшему устройству общества, предвосхитившие почти все, что изложили в своей программе фабианцы в 1890-х годах.

Альбрехт Дюрер. Освальд Крель. 1499

Гольбейн написал большой групповой портрет семьи Томаса Мора. Увы, картина сгорела, но сохранились авторские рисунки и этюды голов. Эразм сравнивал семейство Мора с платоновской Академией. Нет, Моры – не записные умники, подавляющие всех своим интеллектом, а живые люди с подвижным умом и чуткой душой, какие встречаются во все времена. Сам Томас Мор – благородный идеалист, чересчур благородный для мира политики, в котором он иногда терялся. Его судьба, его необычайный взлет (только представить, чтобы автор «Утопии» стал, сам того не желая, высшим сановником Короны!) и катастрофическое падение показывают, как быстро цивилизация может явить свой лик и вновь исчезнуть: всего несколько десятилетий отделяют гибель Ричарда III от освященных законом кровавых расправ Генриха VIII, среди жертв которого Мор, несомненно, был самой выдающейся.

Ганс Гольбейн Младший. Мадонна бургомистра Мейера (Дармштадтская Мадонна). 1526

Маттиас Грюневальд. Изенгеймский алтарь. 1515. Деталь

Запечатлел Гольбейн и других представителей круга Эразма в Англии, и я должен заметить, что по крайней мере некоторые из них, например архиепископы Уорхэм и Фишер, судя по их виду, не питали иллюзий относительно скоропреходящей природы цивилизации при дворе Генриха VIII. У обоих вид поверженных – и неспроста. А Гольбейн вернулся в Швейцарию, к лицам куда более умиротворенным. Есть ли на свете картина, проникнутая такой же задушевной атмосферой семейной жизни, как базельский портрет его жены и детей? Немудрено, что она пользовалась исключительной популярностью у викторианцев. Как, впрочем, и его «Мадонна бургомистра Мейера».

В XIX веке «Мадонну» единодушно считали непревзойденным живописным шедевром Северного Возрождения. Полагаю, ныне все столь же единодушно отдали бы пальму первенства Изенгеймскому алтарю Грюневальда, исполненному такого трагизма, что рядом с ним язык не поворачивается вымолвить слово «цивилизация».

Однако если принять за эталон разумное и богобоязненное общество, то этот идеал воплотил Гольбейн. Когда стоишь перед дармштадтским оригиналом, поневоле чувствуешь, как все больше заражаешься духом искренней религиозности, которая отнюдь не сводится к чаяниям материального порядка, вроде стабильности и благополучия.

В 1506 году Эразм отправился в Италию. В Болонье он оказался аккурат тогда, когда у папы Юлия II вышла размолвка с Микеланджело; во время его пребывания в Риме Рафаэль начал работу над папскими Станцами. Но до всего этого Эразму, похоже, не было дела. Главное, что его интересовало, – это публикация собственных сочинений в типографии прославленного венецианского печатника Альда Мануция, впервые добившегося сочетания высокого качества книги и доступной цены. Если в предыдущей главе меня больше всего занимало развитие человеческого духа посредством зрительного образа, то в этой главе – развитие его ума посредством слова. Сам разговор об этом возможен только благодаря изобретению книгопечатания. В XIX веке этому изобретению стали отводить роль колеса в телеге цивилизации. Ну, это как посмотреть. И Греция в V веке, и Шартр в XII, и Флоренция в начале XV обходились без книгопечатания – и кто скажет, что тогдашние люди были менее цивилизованными, чем мы с вами? Хотя, в общем и целом, мне думается, что книгопечатание принесло скорее пользу, чем вред, и первые печатные прессы, вроде тех, что сохранились в доме Кристофа Плантена в Антверпене, и впрямь кажутся орудиями цивилизации. А сомнения, если они кое у кого возникают, связаны, вероятно, с последующими «достижениями» книгоиздания.

Разумеется, книгопечатание появилось задолго до Эразма. Гутенберг напечатал Библию еще в 1455 году. Но первые печатные книги – это массивные, помпезные и дорогие фолианты. В ту пору типографы полагали, что конкурируют с монастырскими скрипториями. Книги зачастую печатались на велени и иллюминировались наподобие манускриптов. Проповедникам и агитаторам всех мастей понадобилось почти тридцать лет, чтобы уразуметь, какое мощное оружие подарила им жизнь, точно так же как политикам понадобилось двадцать лет, чтобы по достоинству оценить телевидение. И первым, кто сполна воспользовался преимуществами печатного пресса, был Эразм. Книгопечатание создало ему репутацию – и подпортило ее, потому что в определенном смысле Эразма можно считать первым журналистом. Для этого у него были все данные: ясный, элегантный стиль (речь, конечно же, о латыни: читать его могли повсеместно, но не поголовно), собственное мнение по любому поводу и даже особый дар излагать мысли так, что интерпретировать их можно по-разному. Он непрерывно публиковал памфлеты, антологии и предисловия – и через несколько лет его примеру последовал каждый, кому было что сказать.

В первые же годы своей журналистской карьеры он выдал шедевр – «Похвалу Глупости». Эту знаменитую сатиру Эразм написал в Англии, живя в доме своего друга Томаса Мора, – написал за неделю, как он уверял, и я склонен ему верить. У него всегда было необычайно легкое перо, а на сей раз он вложил в свое сочинение всего себя. «Похвала» в чем-то сродни вольтеровскому «Кандиду». Умный человек не может не поражаться несносной глупости людей и всех человеческих институтов, хотя и терпит их, сдерживая возмущение и досаду, пока чаша его терпения не переполнится. «Похвала Глупости» Эразма – это прорыв дамбы, поток, смывающий все на своем пути: римских пап, королей, монахов (само собой!), схоластов, войны, богословие – все на свете. Сохранился экземпляр книги с рисунком Гольбейна на полях – Эразм за письменным столом. Над рисунком шутливая приписка Эразма: мол, будь он так хорош собой, не ходил бы в холостяках. Но мы отвлеклись. Эразм много себе позволяет – даже странно, что это сошло ему с рук. Любопытно подметить у него определенное сходство с мыслями Леонардо, скажем, когда Эразм издевается над философами: «Сколь сладостно бредят они, воздвигая бесчисленные миры, исчисляя размеры солнца, звезд, луны и орбит… и никогда ни в чем не сомневаются, как будто посвящены во все тайны природы… А ведь природа посмеивается свысока над всеми их догадками, и нет в их науке ничего достоверного». Как правило, сатира несет в себе отрицательный заряд, но в истории цивилизации случаются времена, когда сатира имеет положительную, жизнеутверждающую ценность, – времена, когда свободный дух вязнет в липкой смеси конформизма и самодовольства. И вот впервые в истории человечества блестящий интеллектуальный экзерсис – сочинение, заставляющее людей шевелить извилинами, самостоятельно думать и все подвергать сомнению, – стал доступен тысячам читателей по всей Европе.

Однако не Эразмово остроумие, не сатира сделали его на добрый десяток лет самым знаменитым человеком в Европе. Его слово нашло отклик в сердцах и умах честных набожных правдоискателей, увековеченных в скульптурных образах апостолов Рименшнейдера. После «Похвалы Глупости» Эразм посвятил себя богословским вопросам и сам выполнил перевод Нового Завета с греческого оригинала (старый общепризнанный латинский перевод, так называемая Вульгата, грешил ошибками). Тысячи серьезных мужчин – не только на европейском севере, но и в Испании – нашли у него то, что искали: разумное решение казавшихся неразрешимыми проблем. Они поверили, что он скажет им правду, поверили его учености, его уму и кристальной ясности слога.

Тогда же, когда Эразм своим словом нес людям просвещение, быстро развивавшееся искусство печати питало их воображение: я говорю о гравюре. Да, конечно, неграмотные верующие из века в век учились на фресках и витражах, но массовое тиражирование изображений – благодаря печати с гравированных деревянных досок – подвело под этот вид коммуникации совершенно иное основание, придав ему, с одной стороны, небывалый размах, а с другой – интимность. Как обычно, изобретение совпало с конкретным именем. Имя это – Альбрехт Дюрер. Странный он был человек. Хотя родился и вырос Дюрер в Нюрнберге, городе «мейстерзингеров», отец его был венгр, и Дюрер отнюдь не являл собой тот тип благочестивого немецкого мастерового, каким его некогда выставляли. Начать с того, что он был болезненно самолюбив и безмерно тщеславен. Его автопортрет (ныне в Мадриде), с рассыпанными по плечам золотистыми кудрями, обрамляющими лицо, которое требует признания своей одухотворенности, – шедевр себялюбия. Два года спустя он и вовсе придаст своему облику откровенное сходство с каноническими изображениями Христа. Пожалуй, такая смелость отдает богохульством, и поклонники Дюрера не слишком помогают своему кумиру, объясняя нам, что художник, дескать, считал творческий дар божественным и желал восславить собственный гений, представив себя в обличье Бога. Бесспорно, вера в художника как боговдохновенного творца идет от флорентийских философов и прочно срослась с ренессансным духом. У Леонардо в трактате о живописи мы найдем массу рассуждений на эту тему, но невозможно помыслить, чтобы Леонардо написал себя в виде Христа.

Тем не менее у Дюрера определенно было что-то общее с Леонардо. Хотя бы то, что его также преследовало видение Всемирного потопа, смывающего человечество с лица земли. Впрочем, его реакция на гибель мира была иной: не гордое презрение, а смиренная молитва. Кроме того, Дюрер был по-леонардовски любознателен, не обладая, впрочем, леонардовской пытливостью – стремлением непременно дознаться, как все устроено. Он собирал всевозможные редкости и диковины: через сотню лет из подобных коллекций курьезов начнут возникать первые музеи. Чтобы увидеть очередной раритет, он готов был мчаться куда угодно, и в конце концов эта страсть сгубила его: в результате тяжелого морского путешествия к берегу нидерландской провинции Зеландия, которое Дюрер предпринял, чтобы посмотреть на выброшенную морем тушу кита, он заболел смертельным недугом, от которого так и не оправился (кита он, кстати, не увидел – море успело забрать назад полуразложившиеся останки). Зато он видел моржа и пришел в восторг от его щетинистых усов. Никто на свете не воспроизводил природу – цветы, траву, животных – более скрупулезно, а мне все-таки чего-то недостает в природе Дюрера.

Недостает внутренней жизни. Сравните его знаменитую акварель с луговыми травами и рисунок Леонардо с цветком «Вифлеемская звезда»: как мало в первой работе той устремленности к сути, того ощущения органической жизни, которыми дышит вторая. Точь-в-точь задник витрины с чучелом лесного зверька.

Альбрехт Дюрер. Большой кусок луга (Куст травы). 1503. Акварель

Леонардо да Винчи. «Вифлеемская звезда». Рисунок

Но если Дюрер не так пристально, как Леонардо, вглядывался во внутреннюю жизнь природы и не чувствовал ее жутковатой автономности, ему не откажешь в стремлении постичь тайны человеческой души. Одержимость собственной персоной – всего лишь следствие жгучего интереса к психологии вообще, и этот интерес привел его к созданию одного из великих пророческих документов западной культуры – гравюры, озаглавленной им «Меланхолия I». В Средние века под меланхолией понимали простую смесь лени, скуки и уныния, которая была, надо думать, обычным явлением в тогдашнем царстве невежества. Только у Дюрера все не так просто. Женская фигура олицетворяет человечество на пике эволюции, и крылья за спиной готовы вознести ее в горние сферы. Она сидит в позе роденовского «Мыслителя», в руке раскрытый циркуль – символ точного расчета, посредством которого наука завоюет мир. Вокруг нее разбросаны атрибуты созидательной деятельности – пила, рубанок, щипцы, весы, молоток, плавильный тигель – и два чисто геометрических элемента: многогранник и сфера. Однако все эти полезные приспособления валяются без дела, а их хозяйка с головой ушла в думы о тщете человеческих усилий. Ее неподвижный, напряженный взгляд отражает какой-то тяжелый душевный кризис. Германский склад ума, породивший Дюрера и Реформацию, породил и психоанализ. В начале своего обзора я упомянул врагов цивилизации. Так вот здесь, в дюреровском пророческом видении, показан еще один путь разрушения цивилизации – изнутри.

Своей прижизненной славой Дюрер обязан счастливому сочетанию талантов: железная хватка во всем, что касалось реальных фактов видимого мира, удивительным образом соединялась в нем с неистощимой фантазией. Его гравюры на религиозные сюжеты – это верх убедительности. К тому же со временем он в совершенстве овладел всеми техническими приемами, известными на то время, в частности наукой перспективного построения, которая была для него не просто интеллектуальной игрой, как для флорентийцев периода Раннего Возрождения, а средством усилить ощущение реальности. Своей гравюрой на дереве Дюрер привил публике новый взгляд на искусство: оно перестало быть чем-то таинственно-символическим, в нем открылись точность и достоверность. Я нисколько не сомневаюсь, что многие из тех, кто покупал его гравюры со сценами из жизни Богоматери, воспринимали их как свидетельство очевидца.

Дюрер был глубоко погружен в интеллектуальную жизнь своей эпохи. В том же году, когда Эразм завершил работу над письмами святого Иеронима, Дюрер сделал гравюру на меди, изобразив святого за работой в комнате, которая очень подошла бы Эразму: удобная, светлая, прибранная – и всюду подушки, не то что в монастырской келье.

Но куда более очевидная отсылка к Эразму содержится в гравюре «Рыцарь, смерть и дьявол». Почти наверняка Дюрер работал над ней с мыслью об одной из самых популярных книг Эразма, «Оружии (Наставлении) христианского воина», потому что в его дневнике есть запись, относящаяся к этой гравюре: «О Эразм Роттердамский, чью сторону ты примешь? Слушай, рыцарь Христов, выезжай вперед, встань рядом с Господом нашим, защити правду, добудь мученический венец!» Ну что тут скажешь? Подобные жесты были совсем не в характере Эразма: мрачная решимость рыцаря, закованного в готическую броню, который упрямо едет к цели, невзирая на смертельную опасность (даже две, хотя обе довольно гротескные), ничего общего не имеет с ироничным умом великого философа и его привычкой боязливо озираться.

Целых пятнадцать лет современники вторили призыву Дюрера к Эразму, и до сих пор он все еще звучит в старомодных версиях истории. Почему Эразм не вмешался? На этот вопрос, полагаю, он ответил бы, что прежде всего хотел избежать страшного раскола, грозившего разорвать цивилизованный мир пополам. Он не верил, что революция сделает людей счастливее, – и был прав, как показывает история. В одном из писем, написанных вскоре после того, как Дюрер закончил его гравированный портрет, он высказал свое мнение о протестантах: «Я видел, как они возвращаются с проповеди, все словно бы одержимые злым духом, на лицах такое странное выражение свирепой злобы…» Нам кажется, что Эразм опередил свое время, но по натуре это был человек ушедшего века – гуманист в широком смысле, как Пий II. Мир героизма, зародившийся в 1500 году во Флоренции, создавал неподходящий для него климат. Меня больше всего поражает, что он сумел обрести такую армию последователей, что Эразм – или эразмианский взгляд на вещи – почти преуспел. Это говорит только о том, что даже в эпоху кризиса многие всей душой стремятся к терпимости, к разуму, к простой, понятной жизни – по сути, к цивилизации. Но противостоять безумному натиску эмоциональных и биологических импульсов они не в силах. И почти через двадцать лет после того, как геройский дух зримо воплотился в творчестве Микеланджело, он материализовался и в Германии – в словах и делах Лютера.

Какими бы эпитетами ни награждали Лютера, ясно одно: он был герой. После всех сомнений и качаний гуманистов, после отговорок Эразма, зависшего «над схваткой», точно шмель над цветком, каким облегчением, какой отрадой было услышать Лютерово «на том стою». Нам не нужно гадать, как выглядел этот пламенный реформатор, потому что в Виттенберге жил и работал художник Лукас Кранах, один из самых верных друзей Лютера. Связывавшая их дружба была намного теснее, чем дружба Эразма и Гольбейна. Они стали крестными отцами детей друг друга, и на протяжении многих лет Кранах создавал портреты Лютера, запечатлев все этапы его трансформации. Так, на одном портрете он монах, еще внутренне скованный, не преодолевший душевного разлада; на другом – выдающийся богослов с тяжелым крестьянским подбородком и рельефным «микеланджеловским» лбом; на третьем – свободомыслящий мирянин, запечатленный в то время, когда он женился на достойной всяческого восхищения, незаурядного ума женщине, бывшей монахине (Кранах был свидетелем на свадьбе); есть даже портрет Лютера той поры, когда он постарался изменить внешность, скрываясь в Виттенберге под чужим именем. Несомненно, такой человек мог увлечь и повести за собой, это тот вождь, о котором всегда мечтает честный немецкий народ.

К несчастью для цивилизации, Лютер не только разрешил мучительные сомнения людей и научил их мужественно отстаивать свои убеждения – он разбудил дремавшую в них агрессивность и дал выход той самой истерии, о которой я упомянул выше. А кроме того, северянам, по-видимому, свойственна еще одна черта, несовместимая с цивилизацией: нутряное, животное неприятие разума и декорума, которое сидит в нордическом человеке с тех стародавних времен, когда он бродил по диким лесам. На портрете кисти Кранаха отец Лютера смахивает на старого короля троллей – так и кажется, что он, точно гриб, вырос из земли (в каком-то смысле он если не вырос, то вылез из земли – отец Лютера был рудокопом).

Г. Дж. Уэллс однажды высказал мысль, что в истории человечества наблюдается два типа общества – общество послушания и общество воли. Первое, по его мнению, ведет к созданию устойчивых общественных систем, вроде тех, что сложились в древнейших цивилизациях Египта и Месопотамии, тогда как примером второго типа служат неугомонные кочевники-северяне. Возможно, он недалек от истины – насколько можно говорить об истинности подобных обобщений. То общество воли, которое мы зовем Реформацией, было, по сути, народным движением. В конце письма, где Эразм описывает свои впечатления от случайной встречи с озлобленными прихожанами протестантской церкви, он недовольно отмечает, что, за исключением одного старика, никто не удосужился в знак уважения снять шляпу, поравнявшись с ним, Эразмом. Противник церковных ритуалов и обрядов, Эразм совсем иначе относился к светским правилам. И Лютер тоже, как ни странно. Грандиозное народное восстание, вошедшее в историю как Крестьянская война, вселяло в него ужас, и он призывал немецких князей, своих высокородных покровителей, безжалостно подавить мятеж. Лютер не одобрял стремления рушить все до основания – не одобрял даже расправы над иконами и статуями. Однако армию его последователей в большинстве своем составляли люди, для которых прошлое было пустой звук, потому что с прошлым их связывало только ненавистное рабство. Протестантизм нес с собой разрушение, и с точки зрения тех, кому не все равно, на что смотреть, это была чудовищная катастрофа.

Лукас Кранах. Отец Лютера. 1527

Кому, как не нам, англичанам, знать об иконоборчестве, борьбе с образами – с тем, что сегодня мы называем произведениями искусства. Мы знаем, как разъезжали по стране королевские уполномоченные, стараясь не пропустить даже скромной приходской церкви, как они крушили все, на чем лежала печать красоты, не только «образы», но и резные алтари и крышки купелей – все, что попадалось на глаза: разбираться было недосуг. Плачевные итоги этого усердия можно наблюдать едва ли не в каждой старинной английской церкви или соборе (да и во Франции такого хватает). Например, в часовне Богородицы Илийского собора в Кембриджшире разбили все витражные окна и обезглавили все фигуры каменного рельефа, представлявшего собой развернутый цикл о жизни Богоматери, благо он располагался не слишком высоко, хотя все равно потрудиться пришлось на славу. Думаю, такое рвение объясняется не столько религиозными мотивами, сколько инстинктивной жаждой уничтожать все прекрасное, все, что отражает высоту ума и духа, которая чужда примитивному сознанию. Сам факт существования каких-то непостижимых ценностей приводит вандалов в бешенство. Что ж, значит, так должно было случиться. Если цивилизация не хочет зачахнуть или закостенеть, как древнеегипетская, она вынуждена извлекать жизненную силу из более глубоких корней, чем те, из которых произросли интеллектуальные и художественные свершения Ренессанса. И в конце концов цивилизация обновилась – теперь это была уже цивилизация не образа, но слова.

Без слов нет мысли. Лютер дал своим соотечественникам слова. Эразм писал исключительно по-латыни. А Лютер перевел Библию на немецкий – притом благородный немецкий, насколько я могу судить, – и тем самым дал людям не только возможность самим читать Священное Писание: он дал им инструменты мышления. Книгопечатание довершило дело – слово стало общедоступным. Переводы Библии (Кальвина – на французский, Тиндейла и Кавердейла – на английский) оказали решающее влияние на развитие западного менталитета. Почему менталитета, а не цивилизации? Потому что издание Библии на национальных языках означало переход на новую ступень в росте национализма, а как я уже говорил, и скажу еще не раз, почти все ступени, ведущие наверх, к цивилизации, были пройдены в периоды интернационализма. И как бы мы ни относились к долгосрочным итогам Реформации, ее ближайшие последствия были плачевны – не только для искусства, но и для жизни. Северную Европу наводнили лихие молодчики, которые рыскали тут и там и чуть что – пускали в ход кулаки. В немецком искусстве XVI века много портретов таких самоуверенных и очень довольных собой громил, у многих вызывавших восхищение. Все разрушительные силы были выпущены на волю. Тридцатью годами раньше Дюрер создал серию гравюр на дереве, иллюстрирующих Апокалипсис – Откровение Иоанна Богослова. Можно сказать, что в них нашла выражение готическая сторона его натуры, ведь Апокалипсис пользовался особой популярностью в Средневековье. А можно считать их пророческими, потому что в них с пугающей точностью угаданы те ужасы, которые обрушатся на Западную Европу, причем каждая из враждующих сторон объявит себя орудием Божьего гнева. Огненный дождь изливается с небес на головы мирских царей, католических пап, монахов и бедняков; а кто избегнет огня, того настигнет карающий меч. Страшно подумать, что так называемые Религиозные войны (религия, понятно, служила ширмой для политических амбиций, но нельзя недооценивать ее роль в качестве генератора эмоций) не утихали сто двадцать лет и сопровождались такими омерзительными эпизодами, как Варфоломеевская ночь. Стоит ли удивляться, что искусство того времени, с недавних пор, увы, вошедшее в моду под броским названием «маньеризм», изменило вере в достоинство и высокое предназначение человека, которую утверждали титаны Возрождения. Искусство ради забавы – вот девиз маньеризма. И как всякая недостойная вещь, эта формула неотразима.

Куда было податься мыслящему прямодушному человеку в Европе XVI века? Оставалось только сидеть тихо и работать в уединении, прикрываясь внешним конформизмом ради внутренней свободы. Религиозные войны породили тип интеллектуала, новый для европейской цивилизации, хотя известный по великим эпохам китайской истории: интеллектуал-отшельник. Блестящий ум Петрарки и Эразма находил себе применение в большой политике. К их мнению прислушивались сильные мира сего. Но их преемник, величайший гуманист середины XVI века, укрылся в своей башне (не в фигуральной «башне из слоновой кости», а в настоящей, каменной). Имя его – Мишель Монтень. Одно время он был мэром Бордо и старался честно исполнять свои обязанности, однако от сближения с центральной властью уклонился. Он очень ясно видел, к чему ведет разгул религиозных страстей, выпущенных на волю Реформацией. «Какое безумие, – сокрушался он, – вместо того чтобы обратиться в ангелов, [люди] превращаются в зверей».

Монтень родился в 1533 году на юге Франции. Его мать – протестантка с еврейскими корнями; отец – католик, человек широкообразованный и совсем небедный. Сам же Монтень не только не склонялся ни к одной из двух религиозных фракций, но скептически относился к христианству в целом: «Я, не смущаясь, поставил бы при нужде одну свечу архангелу Михаилу, а другую – его дракону». Его эссе точно так же пестрят цитатами, как трактаты и памфлеты враждующих сторон, с той лишь разницей, что цитирует он не Библию, а греческих и римских классиков, чьи сочинения знает чуть ли не наизусть. Однако не начитанность отличает его прежде всего, а уникальная отстраненность. Всего две чувствительные струны были в его душе – любовь к отцу и любовь к другу, Этьену де Ла Боэси (эту привязанность можно сравнить с пылкой дружбой Теннисона и Артура Хэллема), и, когда оба дорогих ему человека умерли, Монтень замкнулся в себе. Отныне его занимало только одно – говорить правду. Но под «правдой» он разумел совсем не то, что серьезные люди искали в проповедях Колета или в научном издании греческого текста Нового Завета, над которым скрупулезно трудился Эразм. Его правда всегда подразумевала оборотную сторону медали, даже если эта сторона с точки зрения общепринятых условностей была крайне непрезентабельна. В доказательство правдивости автор мог представить одного-единственного свидетеля – зато уж этого свидетеля он изучал так пристально и беззастенчиво, что мог за него поручиться: себя самого. В былые времена погружение в себя связывали прежде всего с болезненным процессом покаяния. Но Монтень находил в этом удовольствие, которое для полноты ощущений желал разделить с другими: «Всякий раз, как мне приходит в голову какая-нибудь славная мысль, а поделиться ею мне не с кем, меня охватывает сожаление». Чтобы не лишать себя удовольствия, Монтень изобрел форму эссе, которой воздали должное гуманисты трех столетий, от Бэкона до Хэзлитта.

Самоизучение положило конец героическому духу Ренессанса. Чего стоит хотя бы такой афоризм Монтеня: «И даже на самом высоком из земных престолов сидим мы на своем заду». Как ни странно, восседающие на высоких престолах благоволили Монтеню и даже искали его общества. Проживи он немного дольше, его приятель Генрих IV, возможно, все-таки вынудил бы его занять должность канцлера Франции. Попытки приблизить его ко двору предпринимались и раньше, но Монтень предпочел остаться в своей башне.

Так Религиозные войны обрекли на эгоцентрическое отшельничество самого цивилизованного человека Европы конца XVI века. Но была в Европе одна страна, где – после 1570 года – люди могли жить, не опасаясь гражданской войны и внезапной расправы: Англия. Хотя, боюсь, вопрос о степени цивилизованности елизаветинской Англии остается открытым. Она определенно не дала миру продуктивной цивилизационной модели, в отличие, скажем, от Франции XVIII века. Англия была слишком брутальна, неразборчива в средствах и беспорядочна. Но если исходить из того, что первейшие условия цивилизации – это интеллектуальная энергия, свобода духа, чувство прекрасного и мечта о бессмертии, тогда эпоху Марло и Спенсера, Дауленда и Бёрда нужно признать подобием цивилизации.

Елизаветинская эпоха создала потрясающую архитектуру – ажурные черно-белые, свободно стоящие загородные дворцы из камня и стекла, без всяких крепостных рвов, практически беззащитные, открытые всем ветрам (внутри от сквозняков спасу не было), зато словно бы приглашающие обитателей вволю общаться с природой и друг с другом, и это то самое, что пытается возродить архитектура наших дней.

Таковы шекспировские декорации. Разумеется, я никоим образом не могу вместить Шекспира в формат своих непродолжительных монологов перед камерой. Но и полностью игнорировать его я тоже не могу, поскольку одним из главных критериев цивилизации я считаю способность породить гениального творца такого масштаба. Своим свободомыслием, своей исключительной самобытностью, своей независимостью от каких бы то ни было догм он подытоживает и озаряет только что описанный мной отрезок истории. Его зрелые пьесы – это, помимо всего прочего, поэтическое воплощение монтеневской интеллектуальной честности. (Известно, кстати, что Монтень в переводе Флорио произвел на Шекспира большое впечатление.) Только скептицизм Шекспира простирается еще дальше и тревожит острее. И вместо монтеневской отстраненности – дух страстного соучастия; а вместо эссе – живое сценическое действие.

Палач негодный, придержи-ка руки

Кровавые! За что сечешь ты девку?

Бичуй себя: ты страстно жаждал сам

Творить с ней то, за что ее стегаешь.

Обманщика повесил ростовщик!

Сквозь рубище порок малейший виден;

Парча и мех все спрячут под собой.

Позолоти порок – копье закона

Сломаешь об него; одень в лохмотья —

Пронзит его соломинка пигмея.

Виновных нет! Никто не виноват!

Чем не Монтень – с некоторой разницей? Шекспир, скорее всего, первый и, возможно, последний безоговорочно великий поэт, у которого не было веры в Бога – и не было даже гуманистической веры в человека. Разительным контрастом к воззванию Альберти, приведенному выше, звучит монолог Гамлета.

Какое чудесное создание человек! Как благороден разумом, безграничен талантом, прекрасен внешностью, как гибок в своих движениях! По своим поступкам он напоминает ангела, по творчеству – Бога. Краса мира! Совершенство всех созданий! А для меня – это квинтэссенция мусора. Человека я не люблю…

Пессимистов, великих пессимистов хватало и после него – Леопарди, Бодлер… Но кто еще с такой силой ощущал полнейшую тщету человеческой жизни?

Бесчисленные «завтра», «завтра», «завтра»

Крадутся мелким шагом, день за днем,

К последней букве вписанного срока;

И все «вчера» безумцам освещали

Путь к пыльной смерти. Истлевай, огарок!

Жизнь – ускользающая тень, фигляр,

Который час кривляется на сцене

И навсегда смолкает; это – повесть,

Рассказанная дураком, где много

И шума и страстей, но смысла нет.

Невозможно представить себе такое до раскола западного христианства, до трагического разделения церквей после Реформации, и все же хочется верить, что человеческий разум, не убоявшийся заглянуть в эту пустоту, обрел тем самым новое величие.

Назад: 5. Герой-художник

Дальше: 7. Величие и смирение