13. Героический материализм

Представьте, что вы смотрите в невероятно ускоренном режиме документальный фильм про Манхэттен – про его трансформацию за последние сто лет. Скорее всего, у вас возникнет ощущение, будто кинооператор запечатлел не творение рук человеческих, а чудовищный природный катаклизм. Нечто богопротивное, антигуманное – апофеоз грубой силы. Просто посмеяться и отмахнуться не получится: в создание Нью-Йорка вложено столько энергии, силы воли и смекалки, что в данном случае материализм превзошел себя. Дороти Вордсворт как-то сказала о панораме Лондона, открывающейся с Вестминстерского моста, что это зрелище больше напоминает величественное явление природы. А в природе царит грубая сила, и с этим ничего не поделаешь. Однако Нью-Йорк как-никак сотворен человеком. На то, чтобы довести его до нынешнего состояния, ушло почти столько же времени, сколько прежде уходило на строительство и отделку готического собора. Из этого наблюдения неизбежно вытекает другое: соборы строились во славу Божию; Нью-Йорк – во славу мамоны, денег, наживы, нового божества XIX века. Вобрав множество неизменных ингредиентов человеческого, Нью-Йорк издали и впрямь походит на град небесный. Издали. Вблизи он не столь прекрасен. Тут и там нищета бьет в глаза, а роскошь попахивает паразитизмом. В Нью-Йорке понимаешь, почему героический материализм до сих пор ассоциируется с нечистой совестью. Потому что эта связь присуща ему от рождения. Если обратиться к истории, то мы увидим, что технические новшества, обеспечившие само существование современного Нью-Йорка, впервые были открыты и введены в эксплуатацию одновременно с первой организованной попыткой сделать человека счастливее.

Первые крупные чугунолитейные заводы – «Каррон», «Колбрукдейл» – появились около 1780 года; книга Джона Говарда о необходимости тюремной реформы вышла в 1777 году, а эссе Кларксона о рабстве – в 1785-м. Возможно, это простое совпадение: в то время большинство считало, что использование в производстве механической силы – достижение, которым люди вправе гордиться. Первые картины на тему тяжелой промышленности полны оптимизма. Даже рабочие протестовали отнюдь не против дьявольской природы нововведений: они боялись, что из-за машин останутся без работы. Тогда, на заре индустриализации, только поэты смотрели в корень. «О Сатана, последыш мой… твой труд есть Вечность Смерти – вращение колес, и печи, и котлы». Это Блейк. А Роберт Бёрнс, проездом остановившись в Карроне в 1787 году, нацарапал на гостиничном окне:

Мы к вам пришли

Не тешить взгляд

Заводом вашим местным,

А для того,

Чтоб смрадный ад

Был местом,

Нам известным.

Прошло немало времени – больше двадцати лет, – прежде чем до обычных людей дошло, какой страшный монстр явился в мир.

Между тем в обществе усиливался дух благожелательства. Началась реформа тюремной системы, Фредерик Иден опубликовал первое в истории социологическое исследование о положении бедных, но все это бледнеет рядом с мощным движением за отмену работорговли. Мне не раз доводилось слышать от людей, бравирующих независимостью суждений, что без рабства не бывает цивилизации; в доказательство всегда ссылаются на Грецию V века до н. э. Если под цивилизацией понимать исключительно досуг вкупе с изобилием, то в их гнусной доктрине есть доля правды. На протяжении всего телевизионного сериала я пытался трактовать цивилизацию как проявление творческих сил, как условие для развития все новых и новых способностей человека – и с этой точки зрения рабство чудовищно. Как и безысходная нищета, если договаривать до конца. Во все упомянутые мной эпохи великих человеческих свершений безгласный народ терпел нужду и лишения. Бедность, голод, мор, болезни… Страдания народа оставались на заднем плане истории вплоть до XIX века, и большинство воспринимало их как неизбежность – как непогоду. Считалось, что с этим ничего нельзя поделать: святой Франциск наградил бедность ореолом святости, но у него и в мыслях не было искоренять ее. Старые английские законы о бедных издавались не для борьбы с бедностью, а для того, чтобы нищие не портили жизнь другим. От респектабельного члена общества требовалось немного – сделать время от времени великодушный жест. Мне вспоминается английская гравюра с картины Уильяма Бичи, озаглавленная «Сельское милосердие»: хорошенькая девочка застенчиво протягивает руку дрожащему от холода маленькому оборвышу. Надпись под изображением воспроизводит ее слова: «Вот тебе полпенни, бедный мальчик с непокрытой головой». Едва ли такую сценку можно назвать примером серьезной общественной озабоченности. К рабам и работорговле относились совсем иначе: во-первых, это не по-христиански; а во-вторых, для широкой публики рабы были чем-то абстрактным – не то что своя, доморощенная беднота. Оттого и ужасы, связанные с рабством, казались намного ужаснее: даже ко всему привычные желудки XVIII столетия выворачивало от подробностей трансатлантической «треугольной» торговли. По современным оценкам, за все годы работорговли свыше девяти миллионов душ умерло на пути из Африки в Америку от жары и скученности – выдающийся результат даже по современным меркам. Итак, борьба за отмену рабства стала первым коллективным выражением проснувшейся совести. Победа наступила не скоро – слишком крупные интересы были замешаны в этих грязных операциях. Рабы считались собственностью, и никто, включая самых радикальных революционеров во главе с Робеспьером, не ставил под сомнение священное право собственности. Среди наиболее уважаемых мужей Англии еще долго раздавались голоса в поддержку рабства: достаточно вспомнить первую парламентскую речь Гладстона. Однако Кларксон в своем нашумевшем эссе привел столь неопровержимую статистику, что член парламента Уилберфорс проникся его идеями и свою дальнейшую политическую карьеру посвятил их претворению в жизнь. Работорговля была отменена в 1807 году, рабство – в 1833-м, когда Уилберфорс лежал на смертном одре.

Мы должны рассматривать это как важный шаг вперед в истории человечества и вправе, наверное, гордиться, что Англия оказалась в первых рядах. Гордиться, но не заноситься. Викторианцы кичились своей прогрессивностью, закрывая глаза на то, что положение их соотечественников было немногим лучше рабского. Воодушевленная своей новообретенной индустриальной мощью, Англия вступила в войну с Францией. Спустя двадцать лет Англия праздновала победу, хотя ей впору было посыпать голову пеплом: бесконтрольное промышленное развитие привело к людским потерям, с которыми не сравнится ни одно военное поражение.

На первых этапах промышленная революция шла рука об руку с движением романтизма. И здесь я хотел бы сделать небольшое отступление и заметить, что кузницы издавна привлекали художников как мотив, позволяющий создать так называемый романтический эффект в живописи; кроме того, кузница могла выступать в символическом значении преисподней. Насколько мне известно, первый, кто прибег к этой метафоре, был Иероним Босх – в картине, датируемой приблизительно 1485 годом. Босх происходил из нидерландской провинции Брабант, которая оказалась в авангарде индустриализации, и, должно быть, еще в детские годы к ужасам, рожденным его буйной фантазией, добавился реальный образ пышущего жаром кузнечного горна. Со временем Босх приобрел множество поклонников в Венеции: в работах Джорджоне и его последователей – первых сознательных романтиков – кузница соотносится с языческим подземным миром. Огнедышащие горны и домны появляются на картинах пейзажистов-романтиков XIX века, у Котмана да изредка у Тёрнера (до обидного изредка: Тёрнер должен был стать для эпохи промышленной революции тем же, чем Рафаэль стал для эпохи гуманизма). Самый необычный случай – творчество второстепенного художника, часто именуемого (совершенно напрасно) Безумным Мартином, чья фантазия впитала драматические эффекты и даже архитектурные особенности индустриальной эры и перенесла их в иллюстрации к Мильтону и Библии. Его эпические панорамы царства Сатаны, еще более грандиозные и зловещие, чем в фильме Дэвида Гриффита, положили начало развитию подлинно современного стиля, не говоря о том, что он раньше других осознал, какую роль в творческом воображении начала XIX века предстоит сыграть туннелям.

Впрочем, влияние промышленной революции на романтическую живопись – вопрос несущественный, даже неприличный сравнительно с влиянием промышленной революции на жизнь людей. Излишне напоминать, какому жестокому обнищанию и эксплуатации подвергались народные массы шестьдесят или семьдесят лет подряд. Беда не столько в характере производства, сколько в порочной организации труда. Первые маленькие литейные заводы были наполовину семейным предприятием, поэтому на своих начальных этапах индустриализация действительно помогала мелким производителям вырваться из трясины бедности, в которой утопала бóльшая часть сельского населения. Губительным фактором оказались масштабы производства. Крупные фабрики и заводы, обесчеловечивающие человека, появились на рубеже XVIII и XIX веков. Историю массового производства обычно – и вполне обоснованно – ведут от изобретения прядильной машины Аркрайта в 1770 году. Реалистичный портрет Аркрайта, написанный Райтом из Дерби, показывает типичного представителя новых хозяев жизни, по сей день стоящих у руля мирового промышленного производства.

Джозеф Райт из Дерби. Портрет Ричарда Аркрайта. Ок. 1790

Он и подобные ему обеспечили экономический рывок Англии в XIX веке, но они же породили дегуманизацию, которая ввергала в ужас практически всех значительных писателей и поэтов того времени. Задолго до Карлейля и Маркса – около 1810 года – Вордсворт посвятил фабричной ночной смене такие строки:

Отвергнуты служители дневные

И лучезарный покидают дом,

А их в дверях встречает кровь другая,

Вливаясь через двор туда, где с грохотаньем

Поток вращает множество колес,

И мнится – дух смятенный следит из-под камней

Со дна реки. Отцы и отроки, девицы,

Матери при чадах, ребятня

Берутся каждый за свою работу,

В том храме Прибыли, где на алтарь

Владычице священной непрестанно

Приносят жертвы.

Новая религия наживы опиралась на солидную доктрину, без которой она не пользовалась бы авторитетом у добропорядочных викторианцев. И первой из новых священных книг стал опубликованный в 1798 году «Опыт закона о народонаселении» пастора Мальтуса, установившего, что население всегда растет быстрее, чем производство средств существования. Следовательно, большинство заведомо обречено жить в нужде. Эта депрессивная теория, не настолько беспочвенная, чтобы ее можно было походя отмести даже сегодня, имела все признаки научной объективности. К сожалению, в тексте Мальтуса содержались и такие высказывания: «Необходимо открыто отказаться от признания за бедными воображаемого права содержания на общественный счет». Естественно, ими охотно воспользовались для оправдания бесчеловечной эксплуатации рабочих. В корпус священных книг новой религии входят и экономические труды Давида Рикардо, также стоявшего на строго научной основе – никаких сантиментов. Свобода предпринимательства, выживание сильнейших… Принципы экономики, неотвратимые как законы природы: неудивительно, что впоследствии эти идеи переплелись с положениями дарвиновской теории естественного отбора.

Выражение «священные книги» я употребил не ради шутки. Очень серьезные и даже благочестивые люди только что не молились на Мальтуса и Рикардо. Непререкаемым авторитетом этих светил оправдывались действия, которые никто не пытался бы оправдать исходя из норм обычной человеческой морали. Скажете – лицемерие? Так ведь лицемерие существовало во все времена, это излюбленная пища великих сатириков, начиная с Мольера. Хотя в XIX веке, с его самоутверждающимся средним классом, чье благосостояние обеспечивалось антигуманной экономической системой, лицемерие достигло небывалых масштабов. За последние лет сорок слово «лицемерие» превратилось в ярлык, который навешивают на XIX век точно так же, как на XVIII – «легкомыслие», и оснований для одного ярлыка не больше, чем для другого. Реакция против «лицемерного» XIX века продолжается в наши дни, но, хотя честный разговор о прошлом всегда полезен, слишком однобокая оценка скорее наносит вред, дискредитируя разом все проявления добродетели. Дошло до того, что такие слова, как «благочестивый», «респектабельный», «достойный», звучат теперь как насмешка и употребляются только в ироническом значении.

Когда хотят подчеркнуть массовый характер лицемерия, его называют викторианским. Но симптомы были налицо уже в самом начале века. В 1804 году Блейк написал: «Лукавым, вкрадчивым искусством заставьте бедных радоваться корке хлеба… / Нахмурятся – вы улыбнитесь, а улыбнутся вам в ответ – нахмурьтесь; и если кто-то стал белее мела / От голода и непосильного труда, скажите, что здоровьем пышет он и счастием лучится; / А если дети малые его зачахнут, не беда: других хватает, / Даже слишком много родится их: того гляди – без вашего лукавого искусства – / Всю землю засорят». Ужас в том, что при всей ненависти к подобным практическим выводам из доктрины Мальтуса мы вынуждены признать: стремительный рост населения чуть не привел к катастрофе, и это не выдумки мракобесов. Такого удара наша цивилизация не испытывала со времен вторжения варваров. Следствиями перенаселения стали кошмарные условия жизни городской бедноты и жалкие попытки бюрократии принять контрмеры и ввести хоть какой-то государственный контроль. Должно быть, проблема казалась тогда – возможно, и теперь еще кажется – неразрешимой. Но это не оправдывает жестокости преуспевающего класса, цинично закрывавшего глаза на положение тех, кому он был обязан своим преуспеянием, хотя красноречивых описаний вопиющей несправедливости имелось предостаточно. Я ограничусь упоминанием всего двух источников – книги Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», написанной в 1844 году, и романами Диккенса, опубликованными между 1840 и 1855 годом – между «Николасом Никльби» и «Тяжелыми временами».

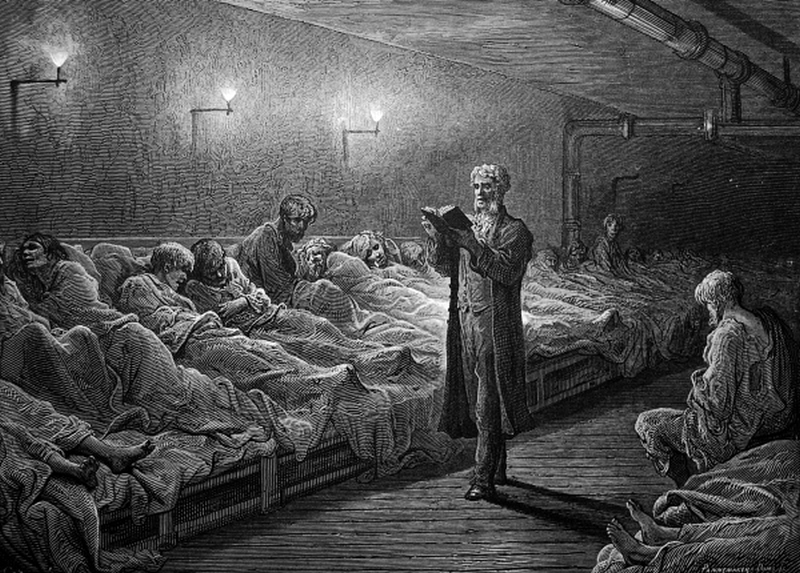

Книга Энгельса подается автором как документальное исследование, а на деле представляет собой страстное воззвание молодого социалиста, и в этом качестве она сыграла роль эмоционального генератора марксизма. Маркс прочел Энгельса (не знаю, прочел ли кто-нибудь еще): этого было довольно. Диккенса читали все. Ни один автор не пользовался при жизни таким единодушным, истерическим обожанием читателей из самых разных социальных слоев. Его романы содействовали реформированию уголовного законодательства и магистратских судов, запрету на публичное исполнение смертной казни – всего не перечесть. Но нарисованные им картины ужасающей бедности не возымели практического эффекта, отчасти потому, что проблема была слишком велика, отчасти потому, что политики оказались в интеллектуальной западне классической школы политической экономии, ну и отчасти, наверное, потому, что Диккенс, при всем своем человеколюбии, описывал страдания обездоленных с каким-то садистским сладострастием. К тому же первые иллюстраторы Диккенса, склонные акцентировать комическое в его вещах, были не способны верно отобразить отношение автора к обществу. Настоящий мир Диккенса смотрит на нас с лондонских гравюр француза – Гюстава Доре. В лондонском цикле Доре, отнюдь не обделенный талантом юмориста, подошел к предмету вполне серьезно. И хотя рисунки для книги о Лондоне создавались в начале 1870-х, уже после смерти Диккенса, жизнь английской столицы не слишком изменилась. Возможно, нужен был взгляд со стороны, чтобы увидеть Лондон в истинном свете, и нужен был такой великолепный график, как Доре, чтобы страшная панорама людского несчастья проникла в наши сердца.

Гюстав Доре. Чтение Библии в ночлежке. 1872. Ксилография

Полагаю, Диккенс больше, чем кто-либо, способствовал пробуждению совести в обществе, но не будем забывать и о практических реформаторах, которые еще прежде Диккенса много сделали для облегчения участи народа. В начале века на этом поприще самоотверженно трудилась вышедшая из среды квакеров Элизабет Фрай – в былые времена ее непременно причислили бы к лику святых: она и впрямь творила чудеса, исцеляя души отверженных и возвращая надежду несчастным узницам Ньюгейтской тюрьмы. В середине века отличился лорд Шефтсбери, боровшийся против нещадной эксплуатации детского труда; общий вклад Шефтсбери в гуманизацию жизни ставит его на одну доску с Уилберфорсом.

Борьбу первых социальных реформаторов с обществом, исповедующим индустриализм, я отношу к крупнейшему цивилизационному завоеванию XIX века, имя которому гуманность. Спросите любого порядочного человека в Англии или Америке, какое качество должно в первую очередь определять человеческое поведение, и в пяти случаях из шести ответ будет «доброта». Но это явно не то слово, о котором герои предыдущих программ нашего телесериала сказали бы, что оно постоянно вертится у них на языке. Святой Франциск на вопрос о самом главном в жизни человека без запинки ответил бы: целомудрие, бедность, послушание; Данте или Микеланджело, возможно, на первое место поставили бы неприятие всяческой низости и несправедливости; Гёте – осознание гармонического единства и красоты бытия. Но ни один не назвал бы доброту. У наших предков это слово было не в ходу, а обозначаемое им качество не считалось исключительно важным – обычно о нем вспоминали, когда хотели выразить кому-то благодарность за сочувствие. Мне думается, сегодня мы недооцениваем гуманитарные заслуги XIX века, забывая о тех ужасах, которые в ранневикторианскую эпоху принимались как данность. Мы забываем, что изо дня в день в армии и на флоте людей за малейшую провинность пороли плетьми; что осужденных на каторгу женщин, скованных цепью по три, везли к причалу по улицам в открытой телеге. Исполнители этих и многих других узаконенных издевательств действовали от имени истеблишмента и строже всего карали тех, кто посягнул на чужую собственность.

Ряд философов, начиная с Гегеля, уверяют нас, что гуманность – синоним слабости, бесхребетности, изнеженности, что при столкновении с грубой силой гуманность трусливо ретируется, и эту точку зрения подхватили писатели, драматурги, театральные режиссеры. Бесспорно, понятие доброты является в чем-то производным от материализма, именно поэтому оппоненты материализма относятся к нему пренебрежительно: как еще относиться к побочному продукту «морали рабов» (выражаясь языком Ницше)? Ницше, вне всякого сомнения, предпочел бы развить другой аспект моей нынешней темы – героический апломб той породы людей, для кого нет ничего невозможного и кто, несмотря на все препоны, добился запуска железнодорожного сообщения в Англии.

Применение парового двигателя в промышленности увеличило производительность – и только, в остальном все осталось как раньше. На описанной Вордсвортом фабрике по-прежнему использовалась энергия воды. Но с появлением паровоза складывалась совершенно новая ситуация – новая связность целого, новая концепция пространства – ситуация, которая и в наше время продолжает развиваться. Двадцать лет, минувшие со дня исторического пробега паровоза «Ракета» конструкции Стефенсона по линии Манчестер – Ливерпуль, напоминали широкомасштабную военную кампанию. Воля, мужество, беспощадность, непредвиденные поражения, нечаянные победы: все как на войне. Ирландские рабочие бригады, занятые на строительстве дорог, – чем не солдаты «великой армии»? Отъявленные дебоширы, по-своему гордившиеся участием в общей победе под командованием маршалов-инженеров.

Помнится, где-то в самом начале я говорил, что наиболее полное представление об ушедшей цивилизации дает ее архитектура. Живопись и литература сильно зависят от случайных индивидуальных особенностей автора. Архитектура же в какой-то мере искусство коллективное – она намного больше зависит от характера отношений между создателем и потребителем. И если судить по архитектуре, XIX век производит не лучшее впечатление. Причин более чем достаточно. Одна из них – невероятно широкая историческая перспектива, позволявшая архитекторам обращаться к опыту самых разных стилей. Это не великий грех, хотя многие считали иначе. Например, здание британского парламента, по-моему, совсем неплохо смотрится в своем псевдоготическом обличии, и архитекторы правильно сделали, что отказались от классицизма: в конце концов, классицизм тоже стиль подражательный, только с оглядкой на Античность. Проект Барри мастерски вписан в изгиб речного русла, готические вертикали Пьюджина эффектно растворяются в лондонских туманах. Но я готов согласиться с тем, что построенным в XIX веке общественным зданиям часто недостает стиля и убедительности. Произошло это, как мне представляется, оттого, что главный творческий импульс эпохи нашел выражение не в ратушах и не в загородных особняках, а в инженерных, как их тогда называли, сооружениях. Только в инженерном деле можно было полноценно использовать новый материал, которому вскоре предстояло радикально изменить архитектуру, – металл. Первый железный век стал поворотной точкой цивилизации, и то же справедливо для второго. В 1801 году Томас Телфорд спроектировал однопролетный чугунный Лондонский мост – шедевр на все времена. Проект не был реализован, скорее всего, потому, что смелая инженерная мысль опередила технические возможности своего времени. Однако в 1820 году Телфорд сумел построить мост через пролив Менай – первый висячий мост подобной протяженности. Красота и функциональность соединились в нем настолько гармонично, что в процессе позднейших реконструкций его облик постарались сохранить, ограничившись только расширением, и сегодня он по-прежнему радует глаз.

В XVI веке во Флоренции были напечатаны «Жизнеописания живописцев» Вазари. В XIX веке в Англии издали «Жизнеописания инженеров» Сэмюэла Смайлса, которого можно считать надежным барометром эпохи. Смайлс исповедовал здравый смысл и умеренность; должно быть, поэтому он лишь вскользь упомянул самое необыкновенное дитя инженерной эры, человека, достойного стоять в одном ряду с достославными героями прежних эпох, – Изамбарда Кингдома Брюнеля. Этот Брюнель был неисправимый романтик, хотя вырос в семье выдающегося инженера и рано освоил профессию, основанную на точных расчетах. И все же он раз навсегда влюбился в невозможное. Еще мальчишкой он стал полноправным участником отцовского проекта, который сам считал невыполнимым, – строительства туннеля под Темзой. Когда сыну исполнилось двадцать, отец поставил его во главе строительных работ: так началась история взлетов и падений его самостоятельной карьеры. Современники запечатлели для нас и то и другое. На одной картине мы видим банкет, устроенный в туннеле, когда тот был пройден до середины: Брюнель-отец поздравляет сына, а в глубине за накрытым столом множество важных гостей. В соседнем подземном зале в это же время угощались полторы сотни рабочих Брюнеля, что было очень в его характере. Через два месяца проходческий щит поломался, и вода – уже в третий раз с начала строительства – хлынула в туннель. О той аварии свидетельствуют рисунки, на которых из воды вылавливают трупы погибших. Туннель все равно достроили. Но с проектами Брюнеля вечно что-нибудь приключалось, и напуганные смелостью его фантазий акционеры чуть что забирали деньги (не всегда напрасно, скажем прямо). Даже Клифтонский подвесной мост, долгое время считавшийся самым красивым в мире, удалось завершить только через тридцать лет после того, как Брюнель его спроектировал. Впрочем, один замысел он осуществил в нужном темпе и в нужном объеме – строительство Большой западной железной дороги. Здесь за каждым железнодорожным мостом, за каждым туннелем стоит отдельная драма. От главного инженера постоянно требовались чудеса изобретательности, неимоверная энергия и упорство, но результат того стоил. Главная же драма разыгралась при прокладке Бокс-туннеля протяженностью две мили с уклоном, притом наполовину в скале, которую Брюнель, вопреки всем советам, не стал укреплять… Как вообще удалось довести дело до конца в тех условиях? Только представьте себе эту техническую оснащенность – рабочих, орудовавших кайлом при свете факелов, да лошадей для вывоза извлеченной породы. Затопления, обрушения, жертвы: больше ста человек положили свою жизнь на строительстве туннеля. Но в 1841 году по нему прошел первый поезд, и с тех пор лет сто подряд, если не больше, каждый мальчишка мечтал стать машинистом паровоза. Последний проект Брюнеля – железнодорожный мост через реку Теймар, связавший Плимут и Солташ, – был реализован как нельзя вовремя: незадолго до смерти конструктор успел проехать по нему на первом поезде.

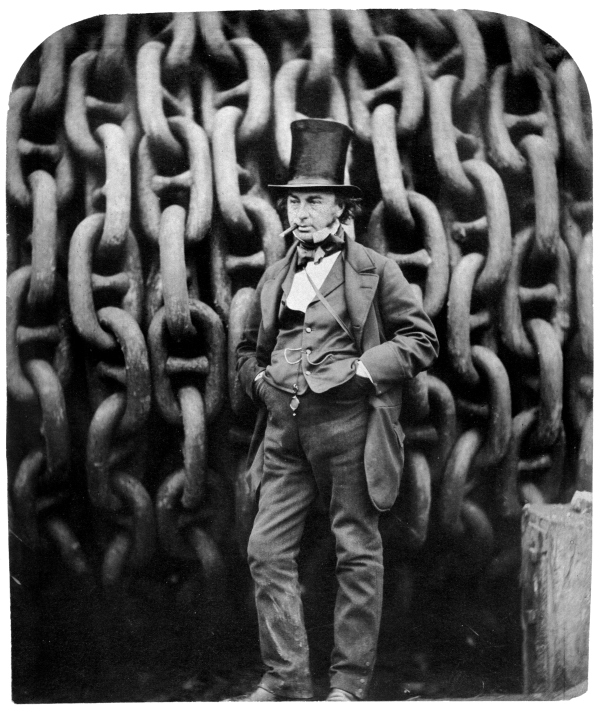

Солташский мост с виду не так эффектен, как Клифтонский, но с инженерной точки зрения он намного оригинальнее, и примененные в нем технические решения – от метода заглубления фундамента под промежуточную опору-быка до конструкции консольной руки – еще сотню лет служили ориентиром для инженеров-мостостроителей. Так вот, Брюнель – прародитель современного Нью-Йорка, он даже выглядел соответствующе, если хотите знать мое мнение. Посмотрите на фотографию: Брюнель стоит, зажав во рту сигару, на фоне цепей, которые использовали для спуска – вернее, для неудачной попытки спуска – построенного им парохода-великана «Грейт Истерн».

Изамбард Кингдом Брюнель. 1857

Это самая грандиозная из всех его фантазий. Водоизмещение первого парохода, переплывшего Атлантический океан, составляло всего семьсот тонн. Брюнель замахнулся на двадцать четыре тысячи – не корабль, а плавучий дворец. Непостижимо, как эдакий колосс мог быть построен в то время. Но совершенно очевидно, что с этим проектом Брюнель слишком забежал вперед, и хотя судно в конце концов спустили на воду и оно пересекло Атлантику, его создатель не пережил черной полосы неудач и аварий, связанных с его многострадальным детищем. «Возникают образы!» – писал в 1860-х годах Уолт Уитмен.

Возникают образы!

Образы фабрик, литейных заводов, арсеналов, рынков,

Образы двухколейных железных дорог,

Образы мостов со шпалами, огромных железных ферм,

балок, арок…

В моем воображении Уитмен мысленно видит перед собой Бруклинский мост, который в 1867 году Джон Рёблинг еще только спроектировал. Мостовые башни долгое время оставались самыми высокими строениями в Нью-Йорке, да и вообще весь современный – героический – Нью-Йорк начался с Бруклинского моста.

Возведение Бруклинского моста

Огромные фермы, балки, арки… Мне представляется, что не меньший восторг вызвал бы у поэта мост через Ферт-оф-Форт в Шотландии. Меня он до сих пор восхищает, хотя, по сути, это анахронизм, доисторический монстр – бронтозавр из канувшей в Лету индустриальной эпохи. К моменту его открытия в 1890 году маятник эстетических предпочтений качнулся в другую сторону – в сторону непременной легкости и лаконичности конструкции висячего моста.

Новый, автодорожный мост через Форт – это уже стиль нашего с вами времени, он точно так же выражает свой век, как барокко выражает свой, семнадцатый, и сложился наш стиль в результате столетнего торжества инженерной мысли. При своей несомненной новизне, это сооружение связано с прошлым одной из главных для западного сознания линий преемственности – математической. А значит, и строители готических соборов, и великие архитекторы и художники Возрождения – Пьеро делла Франческа и Леонардо да Винчи, – и великие мыслители XVII века – Декарт, Паскаль, Ньютон и Рен – все сумели бы оценить его по достоинству.

Наверное, кому-то покажется странным, что разговор об искусстве XIX века вращается вокруг туннелей, мостов и прочих инженерных достижений. Такой подход определенно ужаснул бы наиболее чувствительных представителей культурной элиты того времени. У Рёскина стойкое неприятие железных дорог вылилось в хлесткие инвективы (по-своему блестящие), хотя тот же Рёскин с нескрываемым восторгом описывает набирающий ход локомотив. Чтобы разрешить это внутреннее противоречие, эстетам полезно было бы посетить Всемирную промышленную выставку 1851 года. Выставочный павильон, так называемый Хрустальный дворец, – чисто инженерное сооружение в духе конструктивных принципов Брюнеля (который не поскупился на похвалы «дворцу»). Несмотря на некоторую мертвенность стиля, оно производило сильное впечатление, и много десятилетий спустя, в 1930-е годы, его высоко оценили архитекторы-функционалисты. Внутри этого чуда инженерии было представлено искусство. Ну, в истории вкуса всякое случается. Впрочем, сомнительно, чтобы многие произведения, которыми простодушно восхищались посетители, вновь обрели популярность: они выражают что угодно, только не абсолютную убежденность творца, а без убеждений не бывает стильности. В основу тогдашних новых форм легли прямые линии – прямые линии железных балок, улиц промышленных городов: кратчайшее расстояние между двумя точками. Тогда как выставленное в Хрустальном дворце декоративно-прикладное искусство по-прежнему базировалось на кривых – на манерных, вычурных, бесцельных изгибах, карикатурно пародирующих роскошь минувшего века.

Разумеется, искусство в традиционном смысле – живопись и скульптура – никуда не делось в пору Всемирной выставки, но переживало не лучшие времена. Выставка пришлась на годы застоя, какие выпадают почти в каждом веке истории искусства. Крупные мастера – Энгр, Делакруа – постарели: помимо портретов, их занимали исключительно легендарные и мифологические сюжеты. Художники помоложе пытались соответствовать запросам времени и демонстрировать «социальную ответственность». В Англии наиболее известную попытку такого рода предпринял Форд Мэдокс Браун в полотне «Труд», замысел которого родился в 1852 году под влиянием идей Карлейля, – сам идейный вдохновитель изображен на картине справа с сардонической улыбкой на губах (его спутник – лидер христианских социалистов Фредерик Денисон Морис).

Форд Мэдокс Браун. Труд. 1852–865

В центре композиции работяги, без которых не было бы в XIX веке никакого процветания, – крепкие телом и духом (немного чересчур, как всегда у Мэдокса Брауна) герои труда. Это они сделали невозможное и проложили в скале Бокс-туннель, а вот зачем они роют траншею посередине тихой улочки в Хэмпстеде, я не могу себе представить. Вокруг землекопов толпа дармоедов всех возрастов и сословий – просто приличные господа и богатые щеголи, вороватые типы и оборванные нищие, всякие отвлекающие от работы бездельники. Мэдокс Браун внимательно вглядывался в людей, особенно в тех, кто не знает сострадания, и это спасает его картину от обычного порока социального реализма – нравоучительной банальности. Тем не менее, как и положено невеликой повествовательной живописи, она немного провинциальна. А между тем в это же самое время во Франции появились два художника, чье творчество, развивая линию социального реализма, представляет ценность для всей европейской традиции, – Гюстав Курбе и Жан-Франсуа Милле.

Обоих можно назвать революционерами: в 1848 году Милле, возможно, поддерживал коммунаров, хотя позже, когда его искусство стало входить в моду, неудобные факты постарались затушевать; Курбе был и остался бунтовщиком, и за свое участие в Парижской коммуне отсидел в тюрьме, едва избежав казни. В 1849 году он написал каменотеса, – к несчастью, картина была уничтожена во время бомбардировки Дрездена. Вначале Курбе никакого особого смысла в этот образ не вкладывал, намереваясь просто запечатлеть местного старика за работой, но холст попался на глаза его другу Максу Бюшону, и тот начал уверять художника, что его каменотес – первый великий памятник людям труда и т. д. и т. п. Курбе подхватил эту мысль и сообщил, будто бы жители его родного Орнана хотят повесить картину над алтарем в приходской церкви. И будь это быль, а не сказка, в чем лично я сильно сомневаюсь, отсюда нужно вести отсчет превращения его знаменитой картины в икону, objet de culte. В этом статусе она пребывает по сей день, ни один теоретик искусства марксистского толка не может не отдать ей должное. На следующий год Курбе представил еще более впечатляющее доказательство своей солидарности с простым народом – огромное полотно «Похороны в Орнане». Отбросив всякую живописную условность, подразумевающую определенную иерархию персонажей, и расположив фигуры в одну линию, Курбе доносит до нас ощущение равенства всех перед лицом смерти.

Поль Казо по мотивам Жана-Франсуа Милле. Крестьянин. Рисунок

Творчество Милле нынче не столь почитаемо, так как под конец жизни художник сделал несколько откровенно сентиментальных картин, и они настолько популярны, что прочно срослись с его именем. Однако его рисунки работающих в поле крестьян, мужчин и женщин, превосходят рисунки Курбе и по мастерству, и по знанию жизни. Ничего удивительного, что они оказали решающее влияние на Ван Гога. Глядя на рисунки Милле, вспоминаешь один пассаж эссеиста XVII века Лабрюйера, благодаря которому крестьянин, как живой человек, впервые был доведен до сознания привилегированного общества (вернее сказать, был навязан ему автором): «Порою на полях мы видим каких-то диких животных мужского и женского пола: грязные, землисто-бледные, иссушенные солнцем, они склоняются над землей, копая и перекапывая ее с несокрушимым упорством; они наделены, однако, членораздельной речью и, выпрямляясь, являют нашим глазам человеческий облик; это и в самом деле люди».

Свой рассказ о разных этапах европейской цивилизации я постоянно иллюстрирую с помощью произведений искусства. Однако отношения между искусством и обществом далеко не так просты и предсказуемы, как может показаться. Псевдомарксистский подход в общем и целом срабатывает при анализе декоративно-прикладного искусства или художников средней руки, вроде Райта из Дерби, но большие таланты всегда норовят выскользнуть из сети и уплыть в противоположном направлении. Возьмем, к примеру, работу Сёра «Купальщики в Аньере» – одну из ключевых в XIX веке. На заднем плане виднеются фабричные трубы, на переднем – котелок, башмаки с «ушками» на задниках и другие пролетарские эмблемы, но причислять «Купальщиков» к произведениям социального реализма было бы верхом абсурда. Соль картины не в предмете изображения, а в том, что автор неожиданно совмещает монументальную статичность ренессансной фрески с вибрирующим светом импрессионизма. Создать нечто подобное способен только тот, кто внутренне свободен от любого социального давления.

Никогда еще художники не были так обособлены от общества и от официальных источников поддержки, как импрессионисты. Практикуемый ими новый, эмоционально-чувственный взгляд на пейзаж и, соответственно, особая роль цвета в их живописи, казалось бы, никак не связаны с интеллектуальными течениями эпохи. В пору расцвета – с 1865 по 1885 год – их либо принимали за безумцев, либо попросту игнорировали. Но вряд ли можно сомневаться, что благодаря им эти два десятилетия останутся заметной вехой в истории искусства. Самый значительный среди них, Сезанн, удалился в Экс-ан-Прованс, где полное непонимание окружающих позволяло ему свободно, ни с кем не считаясь, прокладывать пути к самим собой намеченным и труднодостижимым целям. Другие культивировали свои ощущения в парижских пригородах. А один, Ренуар, застрял в Париже и стал отображать на холсте городскую жизнь. Он был беден, и люди на его картинах тоже не знатны и не богаты – что не мешает им радоваться жизни. И прежде чем делать мрачные обобщения относительно XIX века, припоминая ему страшную обездоленность неимущих и возмутительную роскошь имущих, неплохо бы заодно вспомнить про две работы Ренуара, которые входят в число лучших картин той поры, – «Завтрак гребцов» и «Мулен-де-ла-Галетт». Никаких угрызений совести, никакой классовой сознательности, никакого героического материализма. Никакого Ницше, Маркса, Фрейда. Обычные люди собрались вместе и хорошо проводят время.

Импрессионисты не гнались за популярностью. Более того, они довольно быстро свыклись с пренебрежением и насмешками; но в конце концов успех пришел к ним, пусть и скромный. Единственный большой художник XIX века, который страстно жаждал признания, славы, популярности – всего сразу, и единственный, кто по иронии судьбы не имел ровным счетом никакого успеха при жизни, – это Винсент Ван Гон. Возвращаясь к теме коллективной совести, заметим, что ее пробуждение на первых порах облачалось в практическую, материальную форму. Вышеупомянутая Элизабет Фрай, несомненно обладавшая задатками религиозного подвижника, руководствовалась прежде всего здравым смыслом. Но во второй половине века в сознание многих людей проникло чувство стыда за современное состояние общества. Неспокойная совесть подсказывала им, что благотворительность – слишком ничтожная плата: назрела потребность в покаянии. Никто не выразил это полнее, чем Ван Гог в своих картинах, рисунках, письмах и судьбе. В письмах (которые представляют собой одну из самых трогательных за всю историю летописей человеческой души) он предстает глубоко верующим христианином. На первом этапе своей самостоятельной жизни он разрывался между двумя призваниями – художника и проповедника, и в течение нескольких лет проповедник явно брал верх. Но проповедовать ему было мало. Подобно святому Франциску, он хотел делить бедность с беднейшими и страдать с отверженными, а условия существования людей труда в промышленных районах тогдашней Бельгии были не лучше, а то и хуже, чем в Умбрии XIII века. И если он все-таки оставил миссионерское поприще, то не из-за тягот жизни, а из-за неодолимой тяги к живописи. Он надеялся, что ему удастся примирить свои противоречивые порывы с помощью рисунков и картин, рассказывающих, с каким мужеством и достоинством бедняки переносят свою участь, каким пóтом достается им кусок хлеба: в сущности, он хотел продолжить дело Милле. Винсент боготворил Милле, по собственному признанию художника, однажды он за неделю сделал подряд семь копий «Сеятеля». До последних дней он снова и снова возвращался к образам Милле, даже когда яркое южное солнце изменило его палитру и вместо темно-зеленых и коричневых тонов в ней стали преобладать желто-оранжевые; даже когда нестерпимый накал всех чувств довел его до безумия.

Героем Ван Гога – героем едва ли не всех думающих и совестливых людей в конце XIX столетия – был Лев Толстой. Дорожа любой возможностью донести свое слово до народа, Толстой приветствовал появление кинематографа и задумывался над «пьесой для экрана». Не успел. Но самого Толстого успели заснять на кинопленку, так что его, последнего из перечня великих людей, о которых рассказывает наш телесериал, можно увидеть живым, в движении. Вот он пилит бревно, демонстрируя верность принципу, что человек должен жить своим трудом, как живет простой народ, – в этом ему виделось, с одной стороны, искупление за годы неправедного господства, а с другой – спасение, ибо такая жизнь возвращает человеческому существованию подлинную ценность. Вот он говорит с мужиками, вот садится в седло, вот с недовольным видом прогуливается с графиней… Толстой возвышался над веком, как возвышались когда-то Данте, Микеланджело, Бетховен. Его романы – это чудесные плоды могучего, хотя и послушного воле творца воображения. Однако его собственная жизнь полна противоречий. Желая опроститься до мужика, он все-таки жил как барин. Проповедуя всеобщую любовь, бесконечно скандалил с несчастной, обезумевшей женой и однажды, в свои восемьдесят два года, посреди ночи ушел от нее, уехал из дому неведомо куда. В пути он занемог (и было отчего), поездку пришлось прервать на какой-то безвестной станции. Ему помогли сойти с поезда и устроили в доме начальника станции, которую мгновенно осадили полчища вездесущих журналистов. Там он и умер. Перед смертью он произнес среди прочего: «А мужики-то, мужики как умирают!» На похоронах крестьяне пели «Вечную память» под неусыпным наблюдением жандармов – власти опасались беспорядков. Но никакие власти не могли остановить толпы желающих проводить в последний путь своего кумира, и это также запечатлено на кадрах старой кинохроники: живая лента траурной процессии вьется по приусадебным полям, крестьяне утирают слезы, деловито снуют организаторы, понуро бредут ученики и последователи. Перед нами документ нового типа, на редкость трогательный.

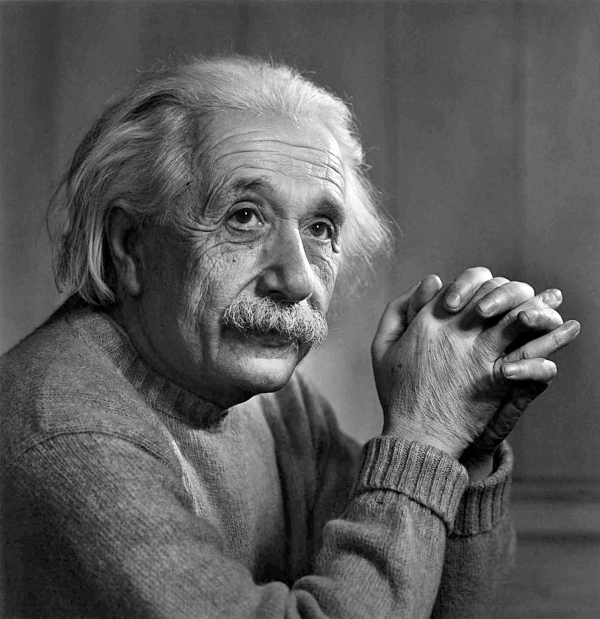

Толстого хоронили в 1910-м. В следующие два года Резерфорд и Эйнштейн сделали свои первые открытия, так что еще до начала Первой мировой войны человечество вступило в новую эру. Мы и сейчас живем в этой эре. Несомненно, на счету науки XIX века тоже были крупные свершения, однако они в основном касались развития техники и технологий. Например, изобретения Эдисона существенно изменили жизнь человека в плане материального удобства; и все-таки Эдисон не столько ученый, сколько именно изобретатель, естествоиспытатель, продолжатель традиции Бенджамина Франклина. Начиная с Эйнштейна, Нильса Бора и Кавендишской лаборатории наука существует не для удовлетворения потребностей человека, а сама по себе. Ученые, способные с помощью математической идеи преобразовывать материю, достигают квазимагического уровня обращения с материалом, то есть уподобляются художникам. Когда я смотрю на фотографию Эйнштейна, сделанную Каршем, мне кажется, что я уже где-то видел это лицо, но кто же это? Рембрандт в старости.

Юсуф Карш. Эйнштейн. 1948

От передачи к передаче я пытался проследить историю подъемов и провалов цивилизации, их причины и следствия. Очевидно, что продолжения не будет. Мы не ведаем, куда идем, и авторов, которые с умным видом рисуют нам картины будущего, я считаю безответственными болтунами. Если кто и мог бы высказать свои соображения, то это ученые, однако они помалкивают. Судя по всему, их общее мнение суммировал Дж. Б. С. Холдейн: «Лично я подозреваю, что Вселенная не просто диковиннее, чем мы предполагаем, но диковиннее, чем мы способны предположить». Как тут не вспомнить другое высказывание: «И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Пожалуй, мироздание, красочно описанное Иоанном Богословом в его пророческой книге, и впрямь диковинное. Но автор Откровения все же пользуется символами, которые поддаются описанию, тогда как нашу Вселенную даже символически представить невозможно. Если кто-то думает, что это отвлеченный предмет, прямо нас не касающийся, то он заблуждается. Уж на что мало художники подвержены влиянию общественных систем, они так или иначе всегда интуитивно ориентировались на сложившиеся стереотипы относительно устройства мироздания. В непостижимости нашего нового космоса мне видится коренная причина хаоса, царящего в современном искусстве. Пусть я практически ничего не смыслю в науке, искусство я изучаю всю жизнь, но то, что творится в искусстве сегодня, меня обескураживает. Иногда мне даже что-то нравится – когда я на это смотрю, но стоит почитать современных критиков, и сдаюсь: снова попал пальцем в небо.

Зато в «мире действия» есть вполне очевидные вещи – настолько очевидные, что даже неловко перечислять их. Одна из них заключается в неуклонном росте нашей зависимости от машин, которые из орудий труда превратились в руководящую силу. К большому сожалению, машины, от пулемета «максима» до ЭВМ, используются главным образом как средства удержания власти меньшинства над якобы свободным большинством.

Другая наша отличительная черта – неодолимая тяга к разрушению, деструктивность. С помощью машин мы очертя голову ринулись в омут самоистребления и немало преуспели в ходе двух мировых войн, утопив мир в потоках зла, которому образованные, интеллигентные люди пытались найти оправдание, – отсюда и апологии насилия, и «театры жестокости», и прочее в том же роде. Прибавьте сюда нашего вечного спутника, ангела-хранителя наоборот: безмолвную, невидимую, как бы несуществующую, но неотвязную тень, всегда готовую по первому сигналу прийти нам «на выручку», – и придется признать, что будущее цивилизации не слишком лучезарно.

Однако, когда я смотрю на мир вокруг себя сквозь призму всего, о чем говорится в нашем телесериале, у меня нет ощущения, будто мы стоим на пороге новой эпохи варварства. Ничего из того, что делало «темные» века темными, – изолированности, отсутствия свободы передвижения, нелюбознательности, гнетущего чувства безысходности – ничего этого нет в помине. При каждой счастливой возможности побывать в одном из наших новых университетов у меня возникает впечатление, что наследники всех катастроф нынешнего века полны оптимизма, чем сильно отличаются как от меланхоличных римлян периода упадка империи, так и от умирающих галлов, насколько можно судить по дошедшим до нас древним изображениям. Откровенно говоря, я не знаю, в какие еще времена в мире было столько хорошо питающихся, начитанных, умных, любознательных и критически настроенных молодых людей, как сегодня.

Конечно, верхушку общества слегка подровняли. Но не следует переоценивать культурную ценность «лучших людей», как называли в довоенной Европе представителей высших классов. Обворожительные манеры при полном невежестве. Ну, не полном: они все-таки читали книги, а некоторые бывали в опере. Но в живописи они не разбирались, а в философии и подавно (Бальфур и Холдейн не в счет). Участники какой-нибудь музыкальной или художественной группы в заштатном университете раз в пять лучше осведомлены и готовы к восприятию нового. Естественно, наша способная молодежь невысокого мнения о существующих общественных институтах и мечтает отправить их на свалку. Вообще-то, не только молодежь недовольна сложившейся системой социальных институтов. Но весь ужас в том, что даже в самые темные века жизнь общества поддерживалась благодаря его институтам, и если мы заботимся о сохранении цивилизации, то какие-то структуры должны обеспечивать жизнеспособность общества.

Пора мне сбросить маску и показать свое истинное лицо: я обыкновенный ретроград. Я упрямо цепляюсь за принципы, развенчанные бойкими умами современности. Я стою на том, что порядок лучше хаоса, созидание лучше разрушения. Насилию предпочитаю доброту, мести – прощение. Я полагаю, что знание в целом предпочтительнее незнания, и убежден, что сострадание дороже идеологии. Мне представляется, что, несмотря на триумфальные научные прорывы последних десятилетий, люди мало изменились за истекшие две тысячи лет, и, как следствие, нам по-прежнему надо пытаться извлекать уроки из истории. История – это мы. Есть у меня еще пара принципов, но коротко изложить их будет не так просто. К примеру, я верю в вежливость, в определенный ритуал, оберегающий чувства других людей от неприятных проявлений нашего эго. Еще, я думаю, нам полезно помнить о том, что мы часть великого целого, которое для удобства принято называть природой. Все живые существа – наши братья и сестры. И наконец, я свято верю в то, что некоторым из нас дается божий дар, и высоко ценю общество, способное создать для таких людей сносные условия существования.

Этот телесериал насыщен великими творениями человеческого гения – шедеврами архитектуры, скульптуры и живописи, философии, поэзии и музыки, научной и инженерной мысли. Смотрите, вот они – вы не можете их игнорировать. И это только малая часть всего достигнутого западным человеком за два тысячелетия, хотя на его долгом пути случались и остановки, и отступления, и отклонения, не менее, а может, и более пагубные, чем цивилизационный сбой нашей эпохи. Западная цивилизация – это череда возрождений. Будем верить в себя!

Я уже говорил, что неверие в свои силы для цивилизации страшнее всего. Не нужно никаких бомб, мы сами можем погубить себя своим цинизмом, своей тотальной разочарованностью. Пятьдесят лет назад У. Б. Йейтс, как никто отмеченный божьим даром, написал свои знаменитые пророческие стихи.

Всё рушится, основа расшаталась,

Мир захлестнули волны беззаконья;

Кровавый ширится прилив и топит

Стыдливости священные обряды;

У добрых сила правоты иссякла,

А злые будто бы остервенились.

Для межвоенных лет картина, бесспорно, верная: кровавый прилив едва не погубил нас. Верна ли она сегодня? Не вполне, потому что у «добрых» сила правоты порой даже бьет через край. Беда в другом: основы как не было, так и нет. Морально-интеллектуальное фиаско марксизма оставило после себя пустоту – у нас нет альтернативы героическому материализму, и этим нельзя удовлетвориться. Оптимизм оптимизмом, но обозримая перспектива пока не дает больших оснований для радости.

Назад: 12. Обманчивость надежды

Дальше: Алфавитный указатель имен