Опасный план

1

Вернувшись на рассвете в свою кларендонскую комнату, я не могла заснуть.

Я дрожала. Не знаю, от холода, страха или от любви.

Ну ладно, любовь я вычеркнула. Любовь — то, что называется любовью, — это совсем другое. Быть может, то была страсть: нечто ощущаемое всем телом, притом крайне редко, почти всегда в театре. Нечто такое, что тебя обязывает, куда-то тащит. Ночной спектакль прилепился к моим глазам и к нервам, я чувствовала дрожь во всем теле, как будто меня оглаживали незримые руки (сознаю всю скандальность написанного здесь). Когда наконец я обессилела и забылась, мне приснился длинный темный туннель, настолько узкий, что двигаться в нем я могла только вперед, обернуться было невозможно. Но худшее состояло в том, что я там была не одна, хотя и не понимала, где находится это нечто — впереди или позади меня. Единственным решением, возможным для меня, было движение вперед.

В общем-то, это был всего лишь сон. Но, проснувшись, еще не зажигая света, я помнила его ясно. Кто вожделел тебя так, как Роберт? Кто? Кто показал тебе мир, королева? Южные моря, восток и запад?

Пока я одевалась, меня не покидало горькое чувство вины — такого рода вины, когда сама не знаешь, что ты сделала не так. Такой вине нет прощения. Остается только отдаться ей и искупить. «Я отдаюсь, я отдаюсь», — повторяла я про себя, шагая по тихим коридорам Кларендона, царства покоя и ковровых дорожек.

Я уволюсь. Переговорю с Уидоном и доктором Понсонби. Я откажусь от этой работы, вернусь вместе с Робертом в Лондон. И в конце концов стану счастливой. Сложностей с увольнением возникнуть не должно, ведь уходили же предыдущие медсестры, работавшие с мистером Икс. Я могла бы даже свалить вину на…

Но нет. Мистер Икс ни в чем не виноват, и я не должна использовать его как предлог. Вообще-то, уход за этим странным человеком (почти две недели) — вот то единственное, чего мне будет жалко лишиться. Мистер Икс, его расследования, его скрипка. Я решила попрощаться с ним первым.

В комнате, как водится, было темно.

Я закрыла дверь и заговорила, глядя на спинку кресла:

— Доброе утро, мистер Икс, это снова я. Уверена, вчера вы по мне не скучали. И должна признаться, это чувство взаимно. Я провела двенадцать часов без разговоров о разрезанных трупах, что было поистине отрадно… — Но шутка застряла у меня в горле. Момент был серьезный. Важный. Да и упорное молчание моего пансионера как будто тоже призывало к серьезности. — Вообще-то, я не знаю, зачем вам рассказываю. Ведь вы со своими способностями давно уже все поняли, верно? Тогда зачем же… Мы могли бы торчать в этой комнате часами, вы бы объясняли мне, что я из тех женщин, которые ждут, когда им скажут «иди», потому что сами они не способны сказать «иду»… Вы были правы. А сейчас мне снова сказали «иди», и… Нет, вам этого не понять. Вы только угадываете, но вы не понимаете. Вам даже не важно понимать. Назовите это уколом. Я ухожу, сэр. Покидаю Кларендон. Но должна вам сказать… знакомство с вами… — Я растрогалась. Я не собиралась это произносить. Но все это было правдой, и я продолжила: — Знакомство с вами было для меня… Вы странный, да, но… заслуживаете… — У меня щипало в глазах, в горле, в душе. Там, где невозможно почесать. — Прошу прощения… почему вы молчите?..

Внезапно я задрожала.

Такое долгое молчание. «С ним что-то случилось», — всполошилась я.

— Мистер Икс? — Я шла к его креслу, вытирая слезы.

Сейчас я его увижу: халат, две туфли рядом, сложенные руки.

Но в кресле никого не было. Памятник Растерянной Медсестре.

В голове моей проносились самые нелепые идеи: спрятался в шкафу, висит на потолке, залез под кровать. В туалете для пациентов? Может быть, хотя это было бы против всех его привычек, мистер Икс посещал это место по утрам, в самый ранний час. С ним что-то случилось…

Не знаю, что заставило меня отодвинуть штору и посмотреть на пляж.

2

Этот человек — сумасшедший, подумала я.

Впрочем, это было ясно с самого начала.

Так я себе говорила, выбегая из Кларендон-Хауса и огибая здание. Он сумасшедший, я его медсестра. На этом все строится, таков мой мир, — с удовольствием погружая туфли в песок, — таков он и был со времен Эшертона, — приветственно размахивая рукой, — я ухаживаю за сумасшедшими, потому что они нуждаются в заботе. За сумасшедшими, которые задергивают шторы по утрам и выходят на пляж в самое неурочное время, в компании других людей — не настолько, но все-таки сумасшедших.

Дойл помахал мне в ответ, а мистер Икс подождал, пока я подойду ближе, чтобы запустить в меня своей скороговоркой, которой были нипочем и мягкость тона, и даже шум прибоя.

— Мисс Мак-Кари, добро пожаловать, и простите доктора Дойла, взявшего на себя часть ваших обязанностей. Однако, если разобраться, во всем виноваты вы, — добавил мой маленький пансионер, вызвав улыбку на лице Дойла.

— Я?

— Да, потому что это вы заставили меня пройтись босиком по песку и тем самым открыли для меня мир необыкновенных ощущений. И вот, когда доктор ни свет ни заря явился ко мне с дразнящими новостями, мне захотелось вновь испытать это ощущение… Впрочем, мы соблюли надлежащие формальности, ведь доктор, прежде чем отправиться со мной на прогулку, спросил разрешения у мисс Сьюзан Тренч. Пожалуйста, не браните меня.

— Тогда все в порядке. — Я притворилась, что обдумываю услышанное. — Доктор Дойл, вы его балуете.

— Мне было несложно добиться разрешения. — Дойл снял шляпу и склонился так низко, что едва не разбил лицо о ботинки.

Мне пришлось улыбнуться в ответ. Они стояли на песке рядом с берегом. Как отец и сын. Дойл держал мистера Икс за руку, в другой руке у доктора болтались маленькие ботинки. Босой мистер Икс придерживал на голове маленькую шляпу. Два странника, отдавшие себя на милость ветру, с улыбками старшеклассников. Будьте вовек благословенны, доктор Дойл! Но я притворилась строгой:

— Мистер Икс, я рада, что вам так понравился дикарский обычай ходить босиком по песку, однако на сегодня достаточно. Доктор, вы уверены, что он не сильно вас затруднил своими причудами?

— Напротив, общество мистера Икс мне всегда в удовольствие…

— Каковое не сравнится с удовольствием от ваших новостей, доктор, — ответил мистер Икс.

— Ах, пожалуйста… Эта малозначительная информация, хотя и показалась вам любопытной, к несчастью, даже вполовину не соответствует…

Я перестала воспринимать их воркотню. Два мудреца упражнялись в обмене любезностями. Я, не будучи даже ученицей, слушала, но не слышала. Пляж заполнял меня целиком, придавал мне силы и волю. Мощные, но не грузные волны искали меня, играли со мной, искушали меня, как будто отступали на шаг, чтобы я сделала шаг вперед. Чайки криками поддерживали нашу игру. Все было настолько же веселым и светлым, насколько темна и печальна была прошедшая ночь. Или же все оттого, что я вновь увидела моего пансионера и убедилась, что с ним все в порядке? В конце концов я изрекла:

— Не хочу перебивать вас, джентльмены, однако мне кажется, что пора возвращаться…

— Мисс Мак-Кари, вы как боль в копчике: не важно, чем и как мы занимаемся, от вас одни неудобства.

— Мистер Икс! — с упреком воскликнул Дойл.

А я и не обиделась, это было, скорее, весело.

— Не беспокойтесь, доктор, я привыкла к его грубостям.

Мистер Икс тянул за руку Дойла, а тот незримым образом тянул за собой меня. «Ну и характер!» — как будто говорили мне поднятые брови Дойла.

И вот она я, снова — представьте себе! — в той же самой комнате (шторы раздвинуты), погруженная в раскрытие тайны, а рядом Дойл с записной книжкой в руке. Стоит ли добавить, что доктор смотрелся очень привлекательно? Почему бы и нет? Бумага — это зеркало, отражающее самый стыдливый румянец. Доктор всегда смотрелся привлекательно, но каждый день добавлял свой особый оттенок, еще одно перышко в это многоцветное крыло: темно-коричневый костюм, часы на позолоченной цепочке; усы, напомаженные настолько, что я боялась уколоться об их кончики… И я, зачарованная созерцательница, позабывшая, что еще час назад собиралась прощаться. Такая я и есть, всегда такой была, флюгер для любого ветра.

— В течение последних дней я прямо-таки рыскал в поисках добычи. У нас имеются Ноггс и Хатчинс… Мистер Икс хотел узнать, что их объединяет. Это вопрос с множеством граней, точно дорогой бриллиант. Нищета и пьянство — разумеется. Но в то же время — и ничего.

— И вы делаете вывод… — перебил мистер Икс, снова в халате и туфлях.

— Мистер Икс, позвольте мне поставить мисс Мак-Кари на верную дорогу, чтобы потом иметь возможность ее направлять. Я навестил приют Святой Марии, переговорил с директором, а также с несколькими товарищами убитых. Ноггс — молодой, задиристый, по профессии плотник, был неудавшимся актером и известным поставщиком малолетних артистов для подпольных театров. Следовательно, в отличие от Хатчинса, у него водились деньги, а ночное время он отдавал потасовкам, бутылкам и женщинам в портовых переулках. Ноггса ненавидели многие, не только Гарри Хискок: Эдит Кенделл, исполняющая роль Жертвенной Люси в мелодраме театра «Виктори», жаловалась, что Ноггс в одной из сцен по-настоящему лупцевал ее ремнем… Безусловно, это был жестокий субъект: он рассказал о тюремном прошлом Хискока, чтобы забрать себе его роли, и вынудил последнего сделаться Сахарным Человеком. Конечно, после убийства Ноггса Гарри Хискок был сразу же арестован, и ту актрису, которая ненавидела Ноггса, тоже допросили.

— Для этого имелись веские основания, — согласился мистер Икс, — но предполагаю, что смерть Хатчинса избавила их от подозрений — по крайней мере, мистера Хискока.

Дойл кивнул и тут же указал на противоположные углы комнаты:

— Все верно. Но давайте поместим здесь Ноггса. А на той стороне — Хатчинса.

И я их увидела. Я никогда не видела Хатчинса, но вот он здесь, и гораздо более яркий, чем ночной подпольный спектакль, не оставивший никакой работы воображению: вот густая бородища, вот добродушный, хотя и мутный взгляд, вот так колышутся его лохмотья.

— Чистая душа! — рассказывал Дойл, главный распорядитель этого театра. — Полная противоположность Ноггсу! Хатчинс — из того рода бедняков, у которых не очень развитый ум, зато большое тело и большое сердце. Хатчинс работал грузчиком в порту, но лишился работы из-за своего порока. В Святой Марии его приняли. Он занимался раздергиванием веревок, делал из них паклю. Хатчинс говорил, что это занятие отвратило его от выпивки, но вот несколько лет назад он сорвался. А потом снова начал отходить от дьявола в бутылке благодаря новой работе: Хатчинс стал актером на детских представлениях «Милосердия». Дети его обожали. Этот великан не стеснялся выставлять напоказ свою неуклюжесть. И пел он хорошо. Но последнее слово таки осталось за дьяволом: Хатчинс продолжал выпивать тайком, и в ту ночь, когда Спенсер его видел, он был пьян, как нам уже…

— Что он пил? — тихо спросил мистер Икс.

— Прошу прощения?

Понятно, что Дойлу не нравилось, когда его перебивают, но на этот раз он еще и растерялся. Забавно было наблюдать, как он хмурит брови, непонимающе глядя на человека в кресле.

— Доктор, я спрашиваю, что пил Хатчинс.

— Что он пил?

— Да, мой дорогой Дойл, что пил мистер Хатчинс?

— Разве это имеет значение?

— Первостепенное.

— Я так полагаю, что… джин… ром… — Дойл бросил на меня удивленный взгляд. — Почему это так важно, мистер Икс?

— Я уже ответил.

— Я постараюсь… это выяснить.

— Пожалуйста, постарайтесь.

Растерянный Дойл смотрелся просто обворожительно! И все же в докторе жил настоящий джентльмен, который способен позволить себе и такое замешательство, не рискуя получить смертельную рану. И покраснел он совсем не так, как Джимми Пиггот: в Джимми все было напоказ, точно послание собеседнику. Дойл не боялся выказать растерянность, однако — в отличие от мистера Икс, чья мраморная, почти прозрачная кожа как будто не заключала в себе крови, — он проявлял все внешние признаки смущения, к вящему удовольствию зрителей (зрительниц) — таких как я. Доктор снова подмигнул мне как заговорщик: «Если это сказано гением, значит это истинно».

Он перелистнул страницу в записной книжке:

— Я начал говорить о видимом сходстве. Ноггс и Хатчинс, Хатчинс и Ноггс. Мисс Мак-Кари, есть у вас какие-нибудь предположения?

— Не может быть людей, более различных между собой, — определила я.

— Прекрасно, а теперь давайте вычеркнем все внешнее и доберемся до сходств. Они жили в одном приюте? Нет. — Дойл махнул рукой, и вычеркнутое слово осталось висеть в воздухе. Хатчинс был связан со Святой Марией теснее, чем Ноггс. Общие друзья? Общие враги? Нет и нет! Возраст? Внешность? Нет! Пьянство? Да!

— И все же интересно узнать, что именно пил Хатчинс, — не унимался голос из кресла.

— Хорошо-хорошо. А теперь забудем о выпивке. Что у нас остается?

Вопрос был как будто обращен ко мне. И я вдруг догадалась:

— Ноггс был актером. Хатчинс играл в «Милосердии»…

— Вуаля. — Дойл всплеснул руками. — Вам бы возглавлять движение суфражисток.

— Но ведь Ноггс не играл в «Милосердии», — заметила я.

— Он был плотником. Помогал устанавливать декорации. А однажды появился в массовке вместе с труппой «Коппелиус».

Записная книжка. Дойл перелистнул еще страницу и показал две колонки: слева — имена, справа — числа, убористым почерком.

— Театр «Милосердие» не является частью приюта, хотя почти все их представления устраиваются с помощью обездоленных. Им платят по несколько пенни, а весь сбор идет на благотворительность. Театром уже несколько лет управляет осевший в городе итальянец Сальваторе Петтироссо.

Тут уже слово перешло ко мне.

— Да-да, я его, кажется, видела, — объявила я и поведала о появлении в ресторанчике экстравагантного театрального трио, не вдаваясь в подробности о собственных делах.

Когда я описала мужчину в красном камзоле, Дойл подтвердил:

— Да, это Петтироссо. Остальные двое — это, вероятно, его ассистент-венгр и одна из танцовщиц. Их представления нравятся публике. Но самое любопытное впереди. Я взял на себя труд познакомиться с репертуаром «Милосердия». Они уже два месяца играют в Портсмуте благотворительные спектакли. И два из них ставились как раз накануне обнаружения трупов — Ноггса и Хатчинса. И оба они участвовали в тех спектаклях!

— Все сходится! — Я захлопала в ладоши.

Но хлопала я в одиночку.

— Представляет определенный интерес, — оценил мистер Икс. — Общий вид в целом устраивает, однако детали остаются на втором плане.

Дойл ощутимо сник, но я — как верная почитательница — решила подбодрить его вопросами:

— Вы считаете, что кто-то из театра способен?..

— Так это или не так, мне представляется интересным посетить завтрашнее представление и посмотреть самому. В «Милосердии» собирается все благородное общество Портсмута, с одной стороны, и самые обездоленные — с другой. Хорошее место для объединения людей. Я представлюсь Петтироссо и его артистам. — Дойл провел пальцами по кончикам усов. — Однако… У меня приглашение на два лица. Я знаком с дамами, которые согласятся пойти со мной, и все же… — (Я никогда не забуду взгляд доктора Дойла, обращенный ко мне после этих слов.) — Лишь одна женщина знает истинную причину моего интереса к этому театру.

— Я пойду с вами, — выпалила я не раздумывая. — Доктор, для меня это будет большая честь.

— Мисс Мак-Кари, это гораздо бо́льшая честь для меня.

Посреди этого облака счастья тихий голосок мистера Икс прозвучал почти как раскат грома:

— Нет-нет, это даже не обсуждается. Мисс Мак-Кари никуда не пойдет. Доктор, у нас нет никаких доказательств, никаких — так что даже ваш завтрашний визит будет бесполезен…

— Могу я узнать почему, сэр? — спросил Дойл, борясь с раздражением.

— Помимо выяснения, что именно пил мистер Хатчинс — а это первостепенно, — посещение театра ничего не даст, а кроме этого, если вы правы и кто-то из театра связан с убийствами, ваш план может оказаться опасным для мисс Мак-Кари…

— В этом я с вами соглашусь, — признал Дойл.

А мне только теперь удалось вмешаться:

— Ах, господа, я очень признательна вам за заботу, однако должна сказать, что после почти двух недель в Кларендоне, посвященных уходу за ним — я имею в виду мистера Икс, — перспектива поставить свою жизнь под угрозу уже не кажется мне такой пугающей.

Дойл с трудом удерживался от смеха. Мой пансионер, напротив, оставался серьезен.

— Пожалуйста, мисс Мак-Кари…

— Конечно, я пойду в театр. Даже если мне потребуется разрешение доктора Понсонби…

— Я могу на него повлиять, — поддержал меня Дойл.

Я чувствовала себя все более счастливой. Такое приключение — как раз то, что мне нужно! А серьезность мистера Икс волновала меня еще сильнее. Неужели он ревнует? — спросила часть меня (худшая часть). И я тут же себя одернула: — Нет, это только болезненная одержимость.

— Я постараюсь подыскать другую медсестру мне на замену… Полагаю, я могу об этом попросить…

Я начала строить планы! А то, что меня увидят в пристойном театре с таким мужчиной, как Дойл? Как это воспримут в Кларендоне? Что скажут мои товарки по чайному обществу? Но разве это не я сегодня ночью гуляла по красно-черной преисподней Пойнта? Я до сих пор чувствовала на своей коже липкий портовый воздух и видела тени ночных опасностей. Решение пришло ко мне легко: я сама обо всем договорюсь! Доктор Дойл в Портсмуте человек новый, его пригласили на театральное представление, а меня он берет с собой просто из вежливости. Сплетни теряют свою силу, когда в них нет пикантности! Я была довольна собой, губы мои уже складывались в ехидную улыбку, но тут я услышала умоляющий голосок мистера Икс:

— Мисс Мак-Кари, подкупать вас таким образом — это же низко…

Услышав, как переменился его тон, я подошла к креслу. Мой пансионер побледнел, он был как мраморная скульптура, шевелилась только рука: он что-то искал в кармане халата.

— Это вам.

Он протянул мне сложенный лист бумаги. Я посмотрела на Дойла — доктор загадочно улыбался: определенно он был в курсе происходящего.

Вообще-то, я люблю сюрпризы, но этот, что бы там ни было написано на листке, уже сразил меня наповал. Неужели у Дойла и мистера Икс появился общий секрет? Я развернула листок и с недоумением прочитала.

— Но это… Это рецепт капель доктора Дойла… — пролепетала я.

— Прочтите имя пациента, — попросил мистер Икс.

Я прищурилась. Дойл написал сверху: «На имя мистера Икс», но кто-то перечеркнул «Икс» и аккуратными буковками (похоже на почерк самого Дойла) проставил имя, как будто решившись после некоторых колебаний. Имя, а вслед за ним и фамилию. Оба слова выглядели странно.

Дойл продолжал улыбаться.

— Кто такой мистер Шер… Шерлок Холмс? — спросила я, ничего не понимая.

— А это… имя придуманного мной детектива, — пояснил Дойл. — Я еще говорил, что он похож на мистера Икс. Утром я снова его упомянул, и… В общем, мистеру Икс понравилось. Он попросил разрешения использовать это имя частным образом, только в разговорах с вами. И знаете, мне тоже нравится эта идея… — Дойл почесал затылок. — В последнее время я даже подумываю, что Шерлок Холмс мог бы работать в паре с врачом… — Он ткнул пальцем себя в грудь. — И чтобы у него была… не знаю… экономка. И он указал на меня. Это было как игра, мы рассмеялись. Только мистер Икс оставался серьезным. Я обернулась к нему, тоже с серьезным видом:

— Мистер Икс, что все это значит?

— Это было ваше желание, мисс Мак-Кари.

— Мое желание?

— Вечером на пляже, помните? Когда я пообещал исполнить одно желание. Вы захотели, чтобы у меня было имя. Вот оно.

Я застыла, держа листок в руке.

Его имя, подумала я.

Никто никогда не делал мне такого подарка. Мне было трудно дышать. Я смотрела на неподвижную фигуру в кресле: одна рука поверх другой, халат, туфли. В первый раз он показался мне манекеном. Но теперь я видела его совсем иначе. Меня окатило теплой волной.

— Спасибо, — сказала я. — Спасибо, мистер Икс.

— Мистер Шерлок Холмс, — поправил он меня не без гордости.

— Ну нет, я никогда не назову вас таким смешным именем! — вырвалось у меня. Заметив непроизвольную реакцию Дойла, я поспешно добавила: — Ой, прошу прощения…

— Не стоит беспокоиться, — отозвался доктор. — Мне оно тоже не слишком нравится. Быть может, стоило бы назвать его… Герберт Лекок? Французские имена сейчас в моде…

Я спрятала листок в карман и постаралась, чтобы в моем голосе звучало поменьше восторга:

— Так, значит, завтра, доктор… В котором часу?

3

Шерлок Холмс.

В тот же день, когда Дойл ушел, а для пациентов наступил час обеда, я заперлась в своей комнате и начала думать об этом имени.

Оно по-прежнему мне не нравилось, но ведь это и не имя, а подарок. А в моей сумочке хранился другой подарок. Теперь я его вытащила. Темный, плотный, твердый, тяжелый. С вырезанным якорем. Я взвесила его на руке, повторяя про себя: Шерлок Холмс.

Один подарок меня топит, другой приглашает в плавание.

Я попросила у Джимми бумагу и перо. Села на кровати, отложила камень в сторону и принялась за письмо.

Дорогой Роберт.

Прежде всего, приношу свои извинения за то, что вчера так с тобой разговаривала. На моей новой работе я одинока и из-за этого нервничаю. Но умоляю тебя, ради нашей любви дай мне несколько дней на принятие решения. Только это. Несколько дней. Если ты сможешь остаться в Портсмуте на это время, ты доставишь мне великое счастье. Я только хочу, чтобы мы были счастливы. Этого я всегда…

Добравшись до этого места, я не знала, что еще прибавить.

Руки мои дрожали.

Я положила камень на ладонь и долго рассматривала. Да, он был тяжелый, зато это был якорь. А якоря нас удерживают, когда вокруг все трясется.

4

С кровати я видела свое отражение в мутном зеркале. Мое лицо и мою руку с письмом, адресованным человеку, который был моим товарищем в последние четыре года.

Я спросила себя, видны ли в зеркале перемены. Я стала более счастливой? Появились новые морщины? С нашей первой встречи прошло четыре года. За год до этого умер мой отец, и мы с братом поехали в Портсмут, чтобы его похоронить, продать семейный дом и перевезти матушку в Лондон, — после смерти матери мы и ее тело перевезли в Портсмут. Жизнь с матушкой — должна признаться — напоминала вокзал, на котором дожидаются прибытия трагедии. Каждое утро я просыпалась и говорила себе: сегодня, это случится сегодня. Отсутствие отца превратило мою мать в тиранку, ненавидящую весь мир. Но поскольку мой брат был женатый мужчина с детьми, я не могла попросить его взять заботу о матушке на себя, не могла просить и о материальной помощи — вот почему я была согласна на любую работу. Самым простым выходом оказался уход за состоятельными стариками. В ту пору я работала сиделкой при мистере Гроссборо. Он был маленький и желтый, в его улыбке обнажались острые зубы. Мистер Гроссборо облысел, но не окончательно: тут и там на его круглом черепе проглядывали прядки волос. Хотя старик обладал изрядным состоянием (он сдавал в аренду склады в порту), жил он гораздо скромнее своих возможностей, в Ист-Энде. Мистер Гроссборо был вдовец, редко выходил из дома, страдал от диабета и язв на ногах, и ему нравилось нанимать приходящих сиделок. Бывало, у него до неприличных размеров раздувалось яичко, и ему страшно нравилось, когда я преклоняла перед ним колени и прикладывала к мошонке горячие компрессы. В это время мистер Гроссборо со мной беседовал. До сих пор помню его зловонное дыхание.

— Работай получше, моя уродина, ведь, боюсь, для тебя это единственный шанс прикоснуться к мужскому хозяйству.

Такие вот у него были комплименты. Но, должна признаться, мистер Гроссборо меня не обманывал. Когда он меня нанимал, он сразу предупредил, что покупает меня, «такую уродливую», не для того, чтобы мне льстить, и будет обращаться со мной не как с человеком, а как с вещью. Он будет выплачивать мне оговоренное жалованье и еще кое-какие чаевые, но при этом не станет удерживаться от комментариев на мой счет. Лапать меня он не будет — это мистер Гроссборо тоже пообещал. Я согласилась. Иногда мистер Гроссборо принимался меня рассматривать и при этом хихикал. Его забавляло мое лицо с «ведьминым» носом, вдавленным подбородком и маленькими глазками. Вынуждена признать, смех у него был заразительный: глядя, как этот старикан заливается и багровеет, как помидор, я тоже заходилась в глупеньком непроизвольном хохоте.

Однако я не всегда пребывала в благодушном настроении, и вот однажды, когда мистер Гроссборо слишком сильно меня унизил, я сказала, что больше ему такого не позволю.

— Хочешь смотаться? Ну так вот тебе дверь, уродочка. А вот… — Он бросил на пол золотой соверен. Соверен! На пол! — …А вот это я. Если ты уйдешь, не возвращайся. Если ты подберешь монету, ты будешь терпеть. Все справедливо, ведь верно?

Я предпочла уйти!

Как красиво я пишу, и как же ЛЖИВО!

Быть может, героиня любовного романа, бедная, но гордая, так бы и поступила. А я была не такая. Я была из плоти и крови, жила в Лондоне, ухаживала за матерью и платила за жилье, поэтому я наклонилась за монетой, а мистер Гроссборо раздувался от хохота. Плач обезобразил меня еще больше. Я плакала не от оскорблений, а оттого, что осознала: подлость этого старика состоит всего лишь в том, что он говорит вслух слова, которые другие при мне не произносят.

Однажды, выйдя из дома мистера Гроссборо, я остановилась посмотреть на циркачей. То была одна из маленьких бродячих трупп, выступающих на берегу Темзы за пригоршню монет, но эти артисты меня удивили. Вообще-то, удивить способна любая труппа, но в тот день представление было и вправду особенное. Артисты дули в изогнутые трубы (было похоже на бычий рев), а мужчина в лиловом плаще (мистер Буря, как гласила табличка у него на шее) раскачивал огромное прозрачное ведро, почти до краев наполненное водой. В ведре плавала бледная девушка, всю одежду которой составляло только слово «Надежда», написанное на левом бедре (я вспомнила: недавно судно с таким названием потерпело крушение у берегов Америки), — даже без поросли волос на обыкновенном для женщины месте. Дети, выкрашенные белой краской, представляли молнии: когда они подпрыгивали, барабаны издавали громовые раскаты. Мистер Буря обратил ко мне свои красные веки (глаза у него были как будто двойные) и загудел, раздувая щеки:

— «Надежда» наша утонула! На кого теперь надеяться?

Он раскачивал прозрачную бадью, дети-молнии продолжали свои неприличные скачки, и все взгляды как под гипнозом были прикованы к обнаженной девушке. Все, кроме одного.

— Я проходил через бури в открытом море, — вот что, я помню, сказал мне он тогда. — И ни одна из них не выглядела так глупо, уж поверь мне.

Роберт Милгрю понравился мне с той самой минуты, когда он взглянул на меня. Troupe с тележкой двинулась дальше, а он снял шапку, чтобы представиться. Сначала мы заговорили об уличном театре, потом о театре вообще и наконец — о нас самих. И вот что мне понравилось: Роберт никогда не врал, не захваливал мою якобы привлекательную внешность. Роберт увидел меня на витрине людского торжища, и я ему понравилась, и он не испытывал необходимости в лести. Вот и все. Последняя женщина совсем недавно бросила Роберта, и это, по его словам, заставляло его слишком много пить. Роберт Милгрю, конечно же, ты мне понравился! Ты был первым мужчиной, который хотел обладать мною ровно за то, чего я стоила в его глазах.

Мы условились о встречах до или после моих визитов к мистеру Гроссборо. Казалось, что у Роберта в запасе все время мира: «Неблагодарный» до сих пор стоял в порту. «А мы, моряки, на берегу ни к чему не пригодны, девочка», — говорил он. Когда я начала рассказывать о своей работе, вскоре речь зашла и о Гроссборо. Роберт безуспешно уговаривал меня его бросить. Он сердился, когда я говорила, что «да», я ненавижу этого старикашку, и что «нет», я не перестану к нему ходить. Я не хотела, и я хотела. Гроссборо вызывал у меня омерзение, но такова уж моя работа. Я работаю сиделкой не для того, чтобы быть счастливой. Я ухаживаю. Если бы я имела возможность ухаживать лишь за такими людьми, которые того заслуживают, то сидела бы дома с рукоделием. Все это я объясняла Роберту, но тот ярился в ответ и размахивал руками: «Но этого ты точно бросишь!»

Однажды я работала вечером, Роберт проводил меня до дома Гроссборо, и мне было так трудно с ним расстаться, что, когда мы наконец попрощались, старик уже поджидал на пороге — со своей тростью, с перебинтованными ногами, в халате. Он кипел от ярости:

— Где ты застряла, безмозглая? Уродина, да к тому же и дура! Разве за это я тебе плачу? Ты опоздала! Живо заходи!

Пока я извинялась и поднималась в дом, я услышала шаги возвращающегося Роберта. Он заговорил, осторожно подбирая слова, как будто дело совсем его и не касается, но я-то знала, что Роберт так себя ведет, когда по-настоящему разозлен, и заранее тряслась от страха.

— Не думаю, что эта леди заслуживает подобного обхождения. Полагаю, вам следует взять свои слова обратно и извиниться перед ней.

— А я полагаю, подзаборник, что тебе следует проваливать! От тебя за десять ярдов несет вином! Убирайся, или я зову полицию!

И тогда Роберт совершенно успокоился. Я в ужасе поняла, что ярость его уже не знает границ. «Это как ураган, моя королева, — однажды объяснял мне Роберт. — В центре тихо, а снаружи ад». Моряк расправил плечи и сжал кулаки:

— Вот что я вам скажу, сэр. Эта леди много мне о вас рассказывала, и теперь я допускаю, что вы почти такой и есть, вот только одно она упустила. У вас уши голландской крысы… Вы знаете, как мы на кораблях наказываем таких, как вы? Никаких плетей, никаких палочных ударов по пяткам, нет нужды и в прогулках по доске на корм акулам. Мы подвешиваем гадов за уши. Я видывал таких, и они в голос умоляли, чтобы их прикончили. Да не таких плюгавеньких, как вы, — то были настоящие люди моря. И я видел, как они себя ведут. Поначалу человек боится лишиться ушей, но время идет, и тогда… Да, им становится страшно, что эти почти оторванные ошметки и дальше смогут выдерживать их вес. Они принимаются дергаться что есть мочи, да-да, сэр, а чем больше они вихляются, тем больше вопят или, вконец утратив рассудок, смеются от боли. А вы, судя по тому, что я вижу, протянете, дай бог, пару часов… И это если я прежде их вам не обрежу.

— Ну вот что, джентльмен… — посиневшими губами пролепетал Гроссборо.

— Я не джентльмен, — ответил Роберт. — А вот она — леди. Заплатите ей, что должны, и добавьте еще щедрые чаевые за оскорбления. — Роберт оглянулся на меня, не обращая внимания на мои попытки его успокоить. — Ты здесь больше не работаешь.

Гроссборо сохранил достоинство — а быть может, и уши, — презрительно бросив, выдавая мне деньги: «Я быстро отыщу новую, да получше». Но он расплатился. За все.

Якорь.

В течение какого-то времени мне его хватало. Этой силы, этой надежности. Теперь якорь перестал быть таким надежным. Эта непредсказуемая гневливость, эта привычка внезапно появляться и стремительно исчезать, забрав все деньги, это тысячекратно повторенное обещание бросить пить… Иногда у меня создавалось впечатление, что Роберт меня обманывает, что он скрывает какой-то секрет, который не потрудился открыть мне в нужный момент. Теперь я уже не чувствовала себя так уверенно рядом с ним. Но и бросить его я тоже не могла. Я просто не могла причинить ему боль. Роберт нуждался во мне сильнее, чем я в нем.

Я перестала глядеться в зеркало, и все воспоминания остались там. Мне не приходило в голову, что́ еще можно написать, поэтому я сложила неоконченное письмо и спрятала в карман передника.

Мне нужно было увидеть мужчину, который преподнес мне второй подарок.

5

Подойдя к двери, я услышала шум. Я удивилась, но все-таки открыла. Меня ждала темная комната и спинка кресла — высокая выщербленная стена.

Но в комнате было и что-то еще. Что именно — я не могла определить. Какой-то новый запах. Быть может, быстрое движение теней. Однако голос звучал так же, как и всегда:

— Проходите, мисс Мак-Кари. — Ему не нужно было меня видеть, чтобы понять, что это я. — Как вы себя чувствуете в этот чудесный вечер?

— Чудесно-расчудесно, — ответила я с улыбкой и закрыла дверь. — А вы, мистер Икс?

— Мистер Холмс, — поправил он. — Меня зовут Шерлок Холмс.

— Как вам будет угодно, но — кто бы вы ни были — скажите, как вы себя чувствуете?

— Я такой же, как раньше, мисс, и чувствую себя так же хорошо или плохо, как в эти последние неутешительные дни; единственное, что изменилось, — это мое имя.

— Я вижу, — ответила я, пожимая плечами. — Но эту перемену я оценила.

— Вы сами меня попросили.

— Именно это я и ценю.

— Очень приятно слышать.

Я сказала правду. Какая разница, как он пожелал назваться — Холмс, Гамлет или как-то еще? В Эшертоне я свела знакомство с тремя Наполеонами, пятью Цезарями, двенадцатью Гладстонами и одним Чарльзом Диккенсом — книгочеи среди душевнобольных попадаются нечасто. Меня растрогал сам его подарок.

— Но если вы полагаете, что подкупили меня и можете теперь сидеть в потемках… — Я прошла к окну. — Я прервала ваши скрипичные упражнения?

— Нет.

Краткость ответа меня насторожила.

— Так, стало быть, вы размышляли об убийствах.

— И снова нет, мисс Мак-Кари, я беседовал.

Я прищурилась и внимательно оглядела моего пансионера: обычная поза, одна рука поверх другой, двухцветные глаза открыты. Еще одна ступенька на спуске в безумие, подумала я.

— Ах, мистер Икс, ради бога…

— Холмс, пожалуйста.

— Как угодно. Вы вели беседу с кем-то невидимым?

Он улыбнулся в ответ:

— Мисс Мак-Кари, мы все разговариваем с невидимками. Вы, наверное, имеете в виду, реален ли мой собеседник, и хотя ответ тоже может зависеть от разницы в обстоятельствах и дефинициях, в данном случае даже самые строгие психиатры признали бы, что в моем собеседнике собраны все черты, потребные в мире здравомыслящих людей, чтобы удостоверить своею печатью обычный ход вещей… — Я уже собиралась сказать, что ничего не понимаю, когда он коротко закончил: — Ну ладно. Выходи.

Я услышала шум за спиной. И обернулась. Штора взбухала.

6

Наступил еще один момент безумной жизни мистера Икс. Один из многих.

В мозге встречаются — я в этом убедилась — такие же узлы, как и в пищевом тракте. Иногда нам трудно глотать, а иногда — думать, и причины тут сходные: одно цепляется за другое и в результате случается затор. Я смотрела, как взбухает штора, и даже не знаю, о чем я думала.

Убийца.

Шпингалет воплотился и вырос.

А потом мысли мои разом восстановили равновесие. Даже раньше, чем закончилось приветствие.

— Здра-ра-ра-сте, мисс-сс…

7

Дэнни Уотерс улыбался во весь рот, но в глазах его застыл страх. Таким я вижу его и теперь, когда пишу эти строки.

Мальчик улыбался и возвещал своей улыбкой, что существует лучший мир, уготованный для всех, даже для таких детей, как он, однако пока что нам следует довольствоваться жизнью в долине теней, залегших в его взгляде, и не полагаться на солнце редких улыбок. Мы оба сказали «ой». Выглядело все это — как мне сейчас кажется — слегка комично, хотя я и описала нашу встречу в захватывающей манере. Дэнни в лохмотьях, грязь на его золотистых волосах, царапины на ногах, запавшие от голода и усталости глаза, но, главное, эта красноречивая улыбка: «Мисс Мак-Кари, это я, бояться нечего».

Я поняла, что шум, который я слышала, открывая дверь, производил прячущийся Дэнни.

— А где же… Где твои друзья? — Я поднесла руку к груди (это самый обычный жест, как будто мы боимся, что сердце возьмет и выскочит), постепенно приходя в себя.

Хуже всего было то, что и Дэнни был перепуган моим испугом.

— Они не придут, я вызвал только Дэнни, — сообщил мистер Икс.

— Вызвали? Значит, теперь вы их вызываете?

— В исключительных случаях я умею это делать. Джимми Пигготу не нужно слишком далеко ходить, чтобы переговорить с другими юными борцами и оставить сообщение для Дэнни.

— Мальчик сильно рисковал, пробираясь сюда в этот час.

Вечер только начинался, снаружи было еще светло. А теперь я заметила, что и стул не подпирает дверь.

— Дэнни явился именно в это время, потому что ночью он выступает и… спасибо, мисс Мак-Кари, хорошо, что вы переставили стул, этот наш маленький сигнал тревоги, а теперь давайте послушаем Дэнни, он как раз рассказывал мне о своей дружбе с Элмером Хатчинсом. Дэнни, ты не мог бы повторить самое важное для мисс Мак-Кари?

У меня возникло другое предложение:

— Дэнни, не хочешь ли выпить стакан воды? Или что-нибудь съесть?

— Мисс Мак-Кари, у нас нет времени на…

— Прошу прощения, сэр. — Обнимая несчастного паренька и подводя его к подносу с вечерним чаем и булочками, я испепеляла моего пансионера взглядом. Неужели он, такой проницательный, даже не заметил, как взгляд его бедного информатора перебегает с него на поднос, а с подноса на меня, как Дэнни разрывается между тремя искушениями, а что для него важнее — этого он нам никогда не скажет. — Дэнни, ешь все, что захочешь. А вот тебе чай и вода.

Мистер Икс погрузился в обвиняющее молчание. Это его молчание обладало весьма действенным эффектом: Дэнни жевал — бедное создание, — пил, но при этом все больше торопился, чувствуя себя одиноко и неловко в этой безмолвной комнате. Я все-таки постаралась выступить в роли противовеса, предлагая мальчику новые угощения и оставляя ему время на искренние, но небыстрые ответы. В конце концов с едой было покончено. И вот, когда мальчик встал перед нами и начал рассказывать свою историю, я кое-что поняла про Дэнни Уотерса.

Я уже упоминала о его красоте, однако было и нечто иное, что оставалось незамеченным, пока Муха и Паутина крутились рядом с ним, невольно превращаясь в главных героев. Но теперь, когда он был один, я поняла, что Дэнни совсем на них не похож. Он мог водить дружбу с детьми улицы, и я не хочу сказать, что его собственная жизнь складывалась лучше, однако, когда этот косноязычный паренек — как сейчас — получал главную роль, он превращался в неповторимый и притягательный центр внимания.

Дэнни был ребенок театра.

Его лицо, его манера держаться. Ну как вам объяснить? Если вы видели театральных людей — а вы, я так думаю, их когда-нибудь да видели, не важно, откуда вы родом и в какую эпоху читаете это нескладное повествование, — вы сможете меня понять. Дэнни был не очень высок, но сложен гармонично. И даже грязь на нем смотрелась как один из необычных нарядов, которыми артисты пользуются не только на сцене. Дэнни казался одновременно хрупким и сильным, слабым и полным жизни, чувствительным и холодным. Но главное — в нем была воля. Когда Дэнни оказывался хозяином положения (хотя бы ненадолго), эта воля пробивала себе дорогу через каждый оборванный слог его речи; и трудно было отвести глаза от его лица, от соразмерности его рук, ног и жестов. При нашей первой встрече я пришла к выводу, что Дэнни пользуется успехом на аренах из-за царапин на ногах, но то было глупое и поспешное заключение. У любого уличного мальчишки ноги покрыты царапинами! Теперь я видела в Дэнни совсем иные качества: его превосходство над любым повреждением тела, прочнейшие доспехи его красоты под светлыми, по-приютски подстриженными волосами. Его искусство. Дэнни был человек театра. По-другому держаться он и не мог. Такие люди умеют себя показать. Умеют нравиться. К тому же от самой драмы, которую он для нас представлял, захватывало дух.

История появлялась постепенно, я видела, как она движется, спотыкаясь на ходу, — я спокойно дожидалась, пока мимо меня проедет кавалькада старых лошадей.

Дэнни познакомился с Хатчинсом в театре «Милосердие», но там мальчику доставались только роли в массовке. Как и многим другим, ему пришлось зарабатывать на жизнь в подпольных представлениях, главным образом на аренах. Вообще-то, это не такая позорная работа, как обыкновенно считается. Схватки на арене — вовсе не схватки, они постановочные, «артистичные», иные больше напоминают обрядовые танцы, в которых почти не прикрытые — а чаще и совсем неприкрытые — тела мальчиков и девочек предстают в таких позах, которые по-настоящему возбуждают публику определенного сорта в силу скандальности этих движений, этого балета сплетенной кожи, который иногда приводит к непритворным травмам — из-за неосторожности… или из-за больших денег.

Дэнни был актером с арен. Это отдельный мир, за кулисами которого скрыты другие миры, непохожие между собой и еще более темные. Потому что любому актеру с арен доводилось заниматься не только борьбой. И все-таки Дэнни — боже мой, этот бедняжка с его мечтой, еле-еле брезжащей, как солнце зимой, так напоминал мне брата! — мечтал стать актером. Из тех, что играют комедию и трагедию, — так он сказал; и тут произошло нечто вроде чуда: эта фраза выскочила у него без заикания, по прямой, а еще, произнося ее, Дэнни представил нам обе маски. На слове «комедия» — улыбнулся от уха до уха, на слове «трагедия» края его рта изогнулись вниз, и я подумала, что, возможно, такой трюк позволяет мальчику высвободить его плененный язык и разговаривать как все нормальные люди. И я не ошиблась. Сразу же после «комедии» и «трагедии» Дэнни выдал длинную фразу без пауз между словами:

— МистерХатчинсмнесказалчтоямогухорошоговоритькогдамногонедумаю!

То был худший день в жизни Дэнни и лучший тоже. Все произошло во время репетиции, в которой участвовали и Хатчинс, и Дэнни. Настойчивость мальчика вынудила Петтироссо предоставить ему коротенькую роль в детской постановке. Требовалось только отыграть реакцию на стук в дверь, открыть и произнести: «Госпожи нет дома». Только это. Всего-навсего. Дэнни мог это сделать. Одна фраза. Он твердил ее много дней перед репетицией, повторял так часто, что даже засыпал со словами на губах. Госпожинетдома… Госпожинетдома…

Наступил ужасный — и такой желанный — момент. Петтироссо велел мальчику выходить. И Дэнни вышел: я так его и вижу — прямой и взволнованный, вот он идет через сцену к бутафорской двери под взглядами сотни жадных глаз, уверенных в его провале, и всего лишь пары сочувственных глаз, которые до этой минуты никогда не обращали на мальчугана внимания, а теперь безмолвно желают ему успеха…

Дэнни заговорил. Но так и не закончил свою реплику:

— Го-го-го-спо-по-по-по…

Мальчик, наверно, еще продвигался к следующему слогу этой единственной и нескончаемой фразы, когда Константин, ассистент Петтироссо (судя по описанию Дойла, это наверняка был тот худощавый тип в высокой шляпе, которого я видела в ресторане), оборвал эту ленту при помощи звонкой оплеухи. Дэнни, у которого душа болела больше, чем щека, красный от стыда больше, чем от удара, бежал со сцены, преследуемый хохотом других детей и проклятьями Петтироссо, и мальчик готов был нестись без остановки до самого центра Земли, если бы только нашел туда дорогу, но тут его подхватила исполинская пятерня огромной руки здоровенного мужчины со снежной бородой где-то наверху и с добрыми глазами.

Элмер Хатчинс сказал, что Дэнни не о чем беспокоиться. Что говорит он хорошо, нужно только захотеть. И подыскать приемчики.

— Я же видел тебя на сцене, парень, у тебя задатки театрального актера, уж поверь.

Элмер Хатчинс сказал, что Юлий Цезарь был заикой.

Элмер Хатчинс сказал, что Наполеон был заикой.

Когда Дэнни ответил, что не знает этих людей, Элмер Хатчинс сказал, что ее величество тоже заика. Эта новость больше заинтересовала Дэнни, который никогда не слышал, как говорит королева, но никогда и не слышал, чтобы ее называли заикой. Элмер открыл мальчику свою тайну:

— Раньше я был дураком, Дэнни. Мне говорили: «Пей, Элмер», и я пил. Мне говорили: «Терпи, Элмер», и я терпел любые удары. А потом я попал в приют. Там меня приставили к веревкам. Это очень скучная работа, ну совсем скучная, так что когда ты проводишь за этим делом полдня, то забываешь даже, как тебя звать… Это ровно как жизнь, Дэнни: проходят дни, пока наконец ты не скажешь: «Дьявол, да это ведь моя жизнь!» Вот так мы и жили. Имени своего я не позабыл, зато позабыл думать, что я дурак. С тех пор как я не думаю, что я дурак, я заделался умником, так-то, парень.

Дэнни Уотерсу все это показалось магией. А еще Элмер научил его гримасничать, чтобы забывать о заикании. Комедия. Трагедия. И уважать самого себя, и никогда — никогда — не соглашаться на то, что совершенно противно его природе. Конечно, арены — не его цель, однако на них все не по-настоящему, а постановка этих движений (пусть даже Дэнни и приходилось притворяться, будто он дерется с другими мальчиками, демонстрируя захваты и броски) помогала ему нарабатывать технику. Но на настоящие поединки Дэнни никогда не соглашался.

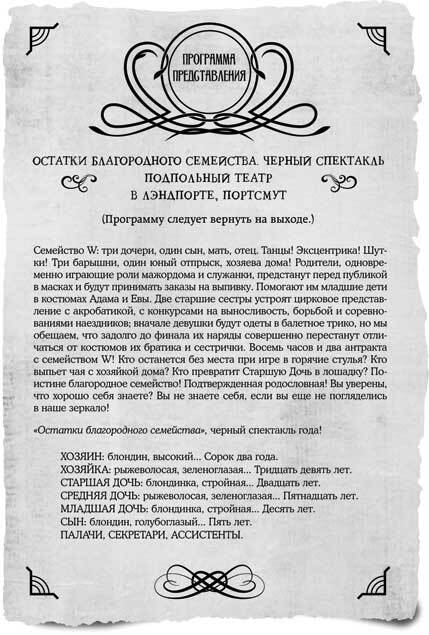

В одной из лачуг Лэндпорта давала представления разорившаяся семья Уэсли, рассказывал Дэнни. Их заведение называлось «Остатки благородного семейства», и это была не просто подпольная арена: там устраивались запретные зрелища, организованные за спиной у правосудия, но всем нам известно, что запретные представления существуют, и, пока они происходят втайне, правосудие не вмешивается. Дэнни получил предложение кое-чем заняться с главой семейства, а также с супругой главы семейства — всего несколько минут, которые могли бы дать ему пищу на несколько месяцев, но мальчик отказался. Мистер Хатчинс сказал, что гордится им, а ему помешали хоть что-то ответить слезы, а вовсе не заикание. Не то чтобы Дэнни никогда прежде не занимался такими вещами — или вещами похуже, — но теперь с каждым новым отказом он чувствовал, что продвигается на один шаг по длинной дороге к собственному достоинству, которую указал ему Хатчинс.

— Дэнни, ты станешь великим актером, это точно, — пообещал старик. — Когда-нибудь. Я этого и не увижу…

— Комедия! Трагедия! — тотчас выпалил Дэнни. — ВыэтоувидитемистерХатчинс!

— Ну так, может, и увижу. — Великан рассмеялся вместе с мальчиком. — Ведь такой день я не пропустил бы за все королевские сокровища… Где бы ты ни был, Дэнни, я туда приду, чтобы похлопать из самого первого ряда.

— Мистер Хатчинс, я вас сразу увижу…

Эти слова Дэнни произнес без заикания и без особых приемчиков, на секунду переменившись в лице, чем, конечно же, растрогал Хатчинса, как растрогал и меня. А потом в сердце его что-то оборвалось, и тоска по другу исказила мальчишеское лицо.

— А… те-те-те-перь!..

— Отпустите его наконец, — взмолилась я, обнимая ребенка. — Он рассказал все, что вам требовалось!

— Напротив, мисс Мак-Кари, он ничего не рассказал, все это было лишь эмоциональное вступление, для меня бесполезное, потому что единственное, что меня интересует, — это что́ пил мистер Хатчинс…

8

Именно в этот момент.

Да. Именно тогда.

От крика мы все окаменели.

Он был оглушительный, он прокатился по всей комнате.

— Заткнитесь!

Это был мой крик.

Я, как вам известно, человек не театральный и потому никогда не кричу, а редкие исключения получаются у меня плохо. Вот, например, когда Дэнни всхлипывал и пугался, это выходило красиво и трогательно. А из моей глотки вырвалось карканье. Нечто единственное в своем роде и неподражаемое, нарушившее разом все: гармонию, литературность, красоту мизансцены. Мой крик — как стыдно и в то же время сладостно об этом писать — был неприличный и скандальный.

И все равно, даже когда я кричу — за всю жизнь набрались бы считаные случаи, ни разу на мужчину, почти всегда на мать, — после этого я пускаюсь в позорные объяснения. Сначала разрежу картину на куски, потом подбираю обрывки.

— Вы такой гадкий! Вы и ваши безумные идеи! Я не могу! Не могу!..

Я вся тряслась, отступая в угол комнаты. После непродолжительной паузы снова раздался голос из кресла:

— Прекрасно. Дэнни, ты меня слушаешь?.. Дэнни, не обращай внимания на мисс Мак-Кари, она женщина, ты постепенно к ним привыкнешь… Отвечай: ты меня слушаешь?

— Д-да… с-сэр.

— Вложи в ответ на следующий вопрос всю свою внимательность. Когда ты в последний раз видел Элмера Хатчинса живым?

— Д-две не-не-дели на-зад, с-сэр.

— А что он тогда пил? Что пил Элмер Хатчинс?

Этот вопрос превратил прекрасные глаза Дэнни Уотерса в два идеальных круга, точно так же округлился от удивления и мой рот.

— Ч-что пил?

— Да. Что он пил. Виски? Ром? Вино? Пиво?

Мальчик силился прийти в себя и дать ответ на этот нелепый, невозможный вопрос. Как предупредить Дэнни, что у этого человека не все дома? Заикание снова поймало его на середине пути, и застигнутые врасплох слоги больше не двигались.

— Дэнни: «комедия, трагедия», — произнес маленький тиран, прежде чем я успела вмешаться. — Пожалуйста, Дэнни, «комедия, трагедия», и идем дальше.

Мальчик согласовал мимику со словами:

— Комедия! Трагедия! Сэронничегонепилонбросилпить!

— Ничего?

— Ничего! — Дэнни избежал нового приступа заикания, изобразив «ничего» жестами.

— Дэнни, это очень важно, — не унимался помешанный. — Ничего?

— Ни… ни… чего!

Дэнни познакомился с Элмером уже в трезвый период. Элмер никогда больше не пил. В этом Дэнни мог поклясться.

Я стояла, опираясь на спинку кресла, и от меня не укрылась почти неощутимая перемена, происшедшая с мистером Икс: это было легкое покашливание. Но ваша покорная слуга ухаживала за ним уже две недели, и — верьте мне на слово — мистер Икс никогда при мне не кашлял, а также не чихал, не храпел и не производил своим телом никаких иных шумов помимо шелковистого струения его слов.

Я почти испугалась.

— Спасибо, Дэнни, ты сильно помог, кхе… Мисс Мак-Кари, будьте так добры опустошить вазу и передать Дэнни Уотерсу содержимое: там найдется печенье и деньги… кхе… Буду ждать вас через два дня, если появится новый труп.

Когда я закрыла окно, уже темнело. Возможно, дело было в том, что я зажгла вечернюю лампу, но только лицо мистера Икс показалось мне восковой маской.

9

Я попросила у него прощения за крик. Мистер Икс покачал головой:

— Не беспокойтесь, мисс Мак-Кари, это вполне объяснимо, учитывая вашу избыточную эмоциональность. — Он снова кашлянул.

— Вы себя плохо чувствуете?

— Нет. Кхе. Такое со мной случается, когда я решаю сложную задачу…

— Вы простужаетесь, когда думаете?

— Да нет же, наоборот! Вы всегда понимаете меня превратно! Я простужаюсь, когда временно прекращаю думать. После решения запутанной задачи, над которой размышлял денно и нощно. Напряжение покидает мое тело, и от этого я становлюсь слабым и беззащитным перед любой напастью.

— Так вы что-то разгадали?

— Как видите, так оно и есть. А теперь вы позволите мне еще немного покашлять? Спасибо.

Я чувствовала себя виноватой за совершенно необязательную грубость. Я кричала на мистера Икс как на человеческое существо, но, вообще-то, это было столь же несправедливо и жестоко, как и его поведение, показавшееся мне ужасным. Не важно, выше он или ниже других людей, но определенно существо, вечно сидящее в кресле, сделано не из тех материалов, которые обыкновенно используются при сотворении ему подобных. Разве не об этом говорила миссис Мюррей, когда впервые его увидела? Как она была права!

Он был особенный. Маленький. Большеголовый. Особенный.

— Мне жаль, что я на вас кричала, — повторила я.

— Я знаю. Кхе-кхе.

Такой ответ оставил меня в одиночестве. Я смотрела в только что закрытое мною окно, через которое выскочил наш маленький артист. Вдалеке — потемневшее море. Несколько лодок на линии горизонта. Все красиво, и все безобразно.

Столько лет жизни, подумалось мне, столько лет, чтобы наконец осознать, что мой благоразумный младший брат был совершенно прав, что все данные нам шансы остались в прошлом и нам остается только радоваться хорошему или плохому урожаю, который выпал на нашу долю, поскольку нового сева у нас уже не будет. Вот она определенность, вот она ясность — такая же прочная, как море. Я неожиданно поняла: Роберт — это моя жизнь, плохая или хорошая, моя жизнь — это его якорь, а не тот другой подарок, это призрачное имя, этот мираж, видение господина в кресле. И ничто не позволит отказаться от этой жизни или заменить на другую. Я позволила Роберту войти в мою жизнь — вот в чем коренилась ошибка: в выборе, — точно так же, как мой брат Эндрю, захлопнул дверь перед носом у возможности стать актером. А теперь мы подводим итог. И с этим… — так было записано от начала веков — с этим нам придется жить. Потому что мы не можем рассчитывать на лучшее, зато мы всегда — всегда — можем рассчитывать на худшее.

— И все-таки вы можете измениться.

— Нет, не верю, — отозвалась я.

Только в этот момент я заметила, что разговариваю не сама с собой.

Я обернулась к мистеру Икс.

— Если вы не верите, то и не сможете.

После этих слов мой пансионер вновь отдался кашлю.

Я не спросила, откуда он узнал. Таких вопросов я давно ему не задавала. А вот этот невесть откуда взявшийся кашель меня тревожил.

— Позвольте проверить. Может быть, у вас лихорадка.

Я приложила руку к его огромному лбу, но жара не почувствовала. Я вынула из кармана передника часики на цепочке и взялась за его маленькое запястье. Поначалу мой указательный палец блуждал впустую, точно новый гость, осторожно обходящий незнакомый для него дом, но в конце концов я нащупала нечто, слабо пульсирующее под подушечкой пальца. Меня клевала нежная птичка жизни. Прямо в подушечку пальца. Мне осталось только подождать пятнадцать секунд и помножить результат на четыре. Пульсация была сильная.

— Вы хотите пить?

— Вы примете верное решение.

— Простите?..

Двухцветные глаза на меня не смотрели. Семьдесят восемь.

— Мисс Мак-Кари, проблема в том, что вы всю жизнь руководствовались мнениями других людей.

Семьдесят два.

— Но… позвольте мне вам сказать… я не вижу, что могло бы вам помешать встретить человека, который любит вас по-настоящему, как вы того заслуживаете, потому что вы прекрасны…

Семьдесят пять. Восемьдесят.

— …прекрасны и отважны, хотя и несчастливы… — теперь он смотрел на меня и красным, и голубым, — …но только лишь потому, что вы не захотели быть счастливой, мисс Мак-Кари.

Восемьдесят пять. Только тогда я в смятении осознала, что пульс, который я отсчитывала подушечкой пальца, — это мой собственный пульс. Из-за этого упрямого молоточка я почти не чувствовала пульса мистера Икс, который был как подземный ручеек — тишайший, почти отсутствующий.

В этом мужчине как будто не было жизни, быть может, оттого, что он делился ею с теми, кто находился рядом с ним.

Я оставила его маленькую ручку висеть в воздухе, я не знала, что сказать.

— Ни о чем не волнуйтесь, — сказал мистер Икс и отвел взгляд. — Моя простуда — это не простуда, а физическое следствие обнаружения истины, как и всегда дорогостоящей, но ведь истина заслуживает легкого недомогания, а что касается моих слов — они составляют часть этой истины, потому что я, кажется, уже упоминал, что загадка мертвых нищих затрагивает нас всех, и вас в неменьшей степени. Посему, мисс Мак-Кари, не делайте поспешных выводов, ведь вы, будучи женщиной, определенно вообразили себя участницей романтической сцены и теперь жаждете какого-то завершения… Однако, назвав вас прекрасной и отважной, я всего лишь обозначил самые очевидные вещи.

Он наконец замолчал, напоследок снова уступив позывам своей трахеи. Я ничего не поняла, я просто застыла как дурочка с часами в руке — они работали вхолостую, поскольку, хотя часы об этом и не знали, времени больше не существовало. Но о таких вещах часы, как обычно, узнают последними.

Прекрасная.

— Я… я принесу вам… мятную настойку, мистер Икс, — произнесла я.

— Холмс, кхе, — поправил он.

Выходя из комнаты, я снова услышала его голос:

— Будьте осторожны в театре… кхе… Там вам угрожает опасность.

Больше он ничего не сказал. Когда я вернулась с настойкой, он играл на скрипке.

Назад: Роберт

Дальше: Неизбежное преступление