Война

Домой мы добрались за неделю до конца папиного отпуска. Он сразу же пошел на работу и сказал, что завтра отправляется в военкомат.

Папа всегда занимался руководящей работой — и в комсомоле, и потом, когда его приняли в партию. Он не был военнообязанным — у него был «белый билет» по здоровью. В молодости они с маминым братом, а моим дядей Шурой Вебером страстно мечтали пойти в Красную армию. Дядю Шуру взяли, а папу не пропустили из-за зрения — он ходил в очках. Ранее он перенес заболевание легких, подозревали туберкулез. Доктора не справлялись, помогла одна старая женщина в далекой таежной деревне, куда папу отвез его отец — мой дед Евстафий Лукич Тетерин. Папа там жил несколько месяцев и вернулся, как он считал, здоровым. Однако медкомиссия забраковала его по зрению, да и легкие военным врачам тоже не понравились.

Однако теперь была совсем другая обстановка. Папа привык быть всегда на переднем крае. Закрыться «белым билетом» — не в его правилах. В военкомате ему отказали:

— Приказа брать на фронт «белобилетников» не было, пожалуйста, не мешайте работать.

Он написал прошение Ворошилову рассмотреть его дело индивидуально и зачислить рядовым в Красную армию, но ответа не получил. В военкомате сказали, что в отдаленных селах все мужики и даже молодые женщины ушли на войну, остались одни старики. Хочешь помочь Родине — поезжай и возьми какое-нибудь хозяйство. Там от тебя больше пользы будет, чем на фронте.

Папа сам выбрал какое-то далекое село и написал заявление о переводе. Мама была в шоке, но спорить с любимым мужем не могла. Мы приехали в эту деревню. Я так и не знаю ее названия — мама не могла вспомнить, слишком много лет прошло. Поселились у приятной пожилой женщины, сыновья которой ушли на фронт. А через несколько дней пришел ответ из Москвы. Папе позвонили из военкомата, страшно удивленные тем, что на его имя поступило письмо от Ворошилова. Конечно, вряд ли его писал сам Ворошилов, скорей всего, какой-нибудь штабист. Папа уехал в центр, мы остались ждать. Вскоре папа позвонил в контору и попросил, чтобы нас с мамой отправили проводить его на фронт.

На площади перед призывным пунктом собралось много народу. Мы пришли вместе с папой. Он оставил нас, сказав, чтобы мы стояли на месте и ждали его. Через некоторое время он вернулся, отдал маме две коробки, а меня взял на руки. Мы пошли в сквер на соседней улице.

Папа нес меня на руках. Я всю жизнь вспоминаю это ощущение. Мне было уже пять лет, ноша не такая уж легкая. Я обхватила его обеими руками за шею, крепко прижалась, запоминая его запах — запах кожаного ремня и сумки. Я понимала, что он больше никогда не понесет меня вот так — ведь к тому времени, как он вернется, я вырасту. Я слышу, как он дышит в такт шагам. Мне очень жалко папу, себя и бегущую за нами маму, которая за последние дни стала какая-то другая. Ее большие глаза стали очень грустными, вокруг них появились темные круги. Она совсем перестала смеяться и только иногда криво улыбалась в ответ на какую-нибудь мою выходку.

Мы нашли свободную скамейку и сели. Папа, не спуская меня с рук, нежно гладил маму по голове:

— Ну что ты, Машенька? Не убивайся так! Ты же знаешь, что я не могу оставаться в стороне. Ты у меня умница, ты все понимаешь. Без меня, уверен, вы не пропадете. У тебя золотые руки, и трудолюбия тебе не занимать. Мы скоро разобьем фашистов, и я вернусь. Вот увидишь! Береги себя и нашу доченьку!

Он забрал у мамы коробки, из одной достал красивую голубую шапочку типа берета. Надел на меня. Другая коробка была с моими любимыми конфетами «Мармелад в шоколаде».

Заиграла труба, возвещая о сборе призывников. Мама заплакала, прижавшись к папе. Мы подошли к колонне, в которой должен был идти папа. Мама не хотела его отпускать, папа смущенно уговаривал ее. Неподалеку стояли машины со скамейками в кузове. Через какое-то время дали команду «по машинам». Мама опять побежала к папе, крепко обняла его, не желая отпускать от себя.

Колонна машин тронулась, пока медленно. Папу звали друзья. Наконец он освободился от маминых объятий и побежал за машиной. Заскочил на подножку, товарищи подхватили его и подняли в кузов. Мы с мамой, вместе со всеми провожающими, побежали по обочине дороги вслед за уходящей колонной. Было страшно пыльно, шумели моторы, кричали люди… Уже уехали машины, даже пыль начала оседать, а обезумевшая толпа продолжала бежать. Я очень устала. Ноги не слушались, я то и дело спотыкалась, повисая на маминой руке. Наконец мама остановилась, взяла меня на руки, обессиленно села прямо на землю и, закрыв лицо руками, зарыдала громко, безутешно. Мимо проходили, возвращаясь, люди. Никто не обращал на нас внимания. Каждый был один со своим горем…

Мы с мамой так и сидели на земле — спешить нам было не к кому. Вдруг мама пристально взглянула на меня — шапочки-берета на моей голове не было… Мама обняла меня и снова заплакала.

Начиналась новая, трудная, полная лишений жизнь не только для нас с мамой, но и для многих окружавших нас близких и родных людей. Наши вещи уже перевезли в ту далекую деревню, куда раньше папа поехал работать, и нам с мамой нужно было возвращаться туда, домой.

Мы опять приехали к той славной женщине. Маме надо было устраиваться на работу. Приходилось выполнять самые разные, непредсказуемые поручения. Утром она уходила и не знала, что будет делать днем.

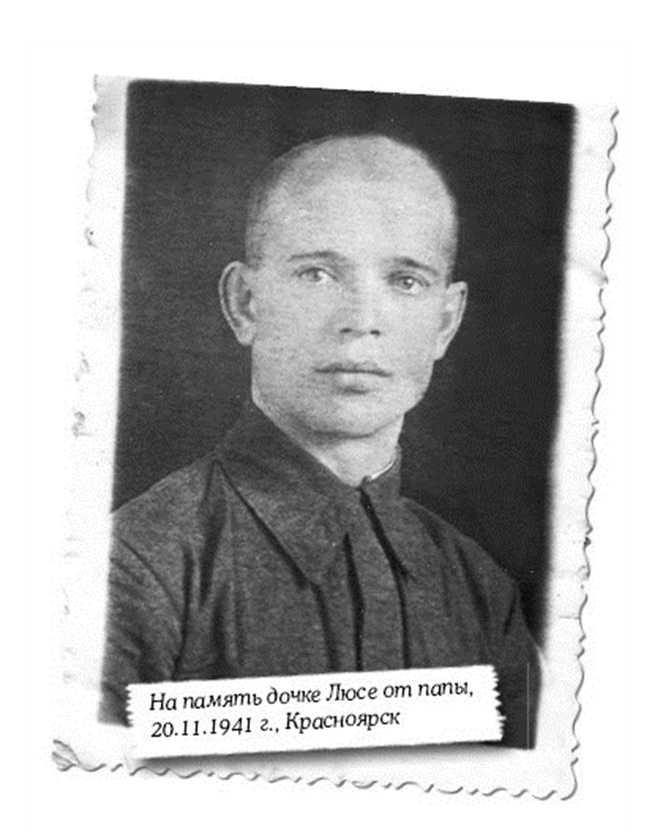

Пришло письмо от папы: он в Красноярске, учится в школе политруков. В конторе мама познакомилась со многими женщинами и утром, перед работой, как всегда, поделилась с ними новостями и прочитала папино письмо. На следующий день женщины приняли решение собрать продукты и теплые вещи для папы и других бойцов и отправить маму в Красноярск с подарками к годовщине Октябрьской Революции, хотя на дворе была уже середина ноября.

Сказано — сделано. Полный чемодан с теплыми вещами, кошелки с продуктами и разной выпечкой погрузили на подводу и отправили в Красноярск. Сама мама оделась легкомысленно. Ей хотелось на свидание с папой приехать красивой. На ней было довольно легкое пальто — правда, под пальто был теплый шерстяной джемпер, — на голове модная шляпка с вуалью (в последний момент мама вуаль убрала), на ногах ботиночки белого цвета на каблуках. Женщины и я смотрели на нее с восхищением. Она была очень красивая.

Стояла поздняя осень, ночью были заморозки. По железной дороге мама приехала в Красноярск и в здании вокзала увидела страшную картину. Рассказывая об этом, она всегда плакала. Прямо на холодном грязном полу лежали дети — много-много детей, от самых маленьких до подростков. Они были плохо одеты, обессилены и измождены, многие не могли двигаться и оправлялись под себя. В зале стоял невыносимый запах.

— Откуда эти дети? — спросила мама проходившую мимо служащую вокзала. — Почему они в таком состоянии, почему лежат на холодном полу?

— Это эвакуированные дети, — ответила служащая. — У них погибли родители. Их собрали отовсюду и в товарном вагоне привезли сюда. Наверное, будут распределять по детским домам. Дети голодные, а многие больны.

Мама открыла сумку с продуктами и стала раздавать детям еду. Проходившая назад служащая остановила ее:

— Все равно вы всех не накормите. Начальник вокзала уже договорился с директором хлебозавода, сейчас сюда придет машина с хлебом.

Мама вышла из здания вокзала и пошла искать воинскую часть. Путь предстоял неблизкий, транспорта не было, а у нее чемоданы и перекинутые через плечо связанные сумки с продуктами. Ноша тяжелая, а она на каблуках. Пешком не дойти! Но все же добралась до нужной воинской части на попутках — где на подводе, где на машине.

Написала заявку, передала дежурному офицеру и стала ждать. Ждала несколько часов, пока он разыскивал папу. Наконец офицер подошел к маме и сказал, что папы здесь нет, его перевели в Новосибирск, и назвал номер части. Как ее найти, он не знал. Уставшая мама должна была снова вернуться на вокзал и попытаться купить билет на поезд до Новосибирска. Офицер помог, попросив водителя грузовика, ехавшего в ту сторону, «прихватить» пассажирку. К счастью, мама успела купить билет и почти бегом добраться до поезда. Буквально в последнюю минуту она села в вагон, проводник тотчас закрыл за ней дверь, и поезд тронулся.

На следующий день мама приехала в Новосибирск. Нашла комендатуру, подала записку, которую написал дежурный офицер в Красноярске. После долгих выяснений оказалось, что эта группа в Новосибирск не прибывала. Мама была в отчаянии. Молодые ребята в комендатуре очень ей сочувствовали и пытались по мере сил как-то помочь. Кто-то сказал, что, возможно, папа находится в Н-ской части, куда обычно прибывает пополнение. Но расположена она на окраине города, а время уже позднее.

Ехать на окраину города на ночь глядя и искать неизвестную часть было бессмысленно. Где-то нужно было провести время до утра. Мама села со всеми пожитками в автобус и поехала снова на вокзал. Спать было нельзя — приходилось сторожить вещи. Одну сумку уже опустошили: разрезали бритвой, содержимое высыпалось на пол, налетели подростки, и в один миг на полу ничего не осталось. Зато нести стало легче. Утром мама села в автобус и поехала искать часть. Добралась до окраины города, ей показали, куда нужно идти.

Путь проходил через заброшенные железнодорожные пути, все в колдобинах, ямах, лужах, уже замерзших по краям… Представляю себе зрелище — тоненькая хрупкая женщина в легком пальто, шляпке и когда-то белых, а сейчас грязных ботиках на высоком каблуке, спотыкаясь, несет в одной руке тяжелый чемодан, а в другой три сумки, связанные веревкой. Вокруг ни души. Ни помочь, ни подсказать, куда идти дальше… Впереди мама увидела какой-то железный забор, а за ним — густые деревья с почти облетевшими листьями. Пошла по рельсам в ту сторону и вдруг увидела людей — несколько женщин в телогрейках шли в противоположном направлении. Мама бросила поклажу, стала кричать и размахивать руками, чтобы обратить на себя внимание. Женщины остановились. Мама, спотыкаясь о рельсы и колдобины, добежала до них и спросила, здесь ли находится воинская часть. Получив отрицательный ответ, вернулась, взяла вещи и пошла вдоль этого длинного забора.

Мама шла, едва передвигая ноги, волоча из последних сил ставшие вдруг свинцовыми сумки и чемодан. Уже несколько раз она проходила мимо забора, не понимая, почему не может уйти отсюда. И вдруг! Что за наваждение? Галлюцинация? Она услышала голос моего папы! Оглянулась — рядом никого. А голос явно звучит! Мама кинулась к забору и громко крикнула:

— Петя, Петя, я здесь!

Сквозь ветки она увидела папу и молодого офицера рядом. Они, раздвигая ветки, подбежали к забору.

— Машенька! Боже мой, как ты здесь оказалась?

— Я знала, я чувствовала, что ты здесь! — плача, твердила мама. — Я не могла уйти от этого забора уже давно!

Мама подождала папу у контрольного пункта, который находился на противоположном конце территории части. Папа забрал у нее чемодан и сумки, оформил разрешение на выход из части на два часа. Его друг дал адрес своей мамы, которая жила неподалеку, и написал ей записку, чтобы она приняла моих родителей у себя.

Папа и мама были бесконечно счастливы, что встретились. Пока добрались до мамы друга, прошло сорок минут. Оставался еще час и двадцать минут. Женщина встретила их, усадила за стол на кухне, налила горячего чаю и ушла, сказав, что через пятьдесят минут вернется. Они говорили без умолку, торопясь высказать все, что было на сердце. Время пролетело как один миг. Вернулась хозяйка, сказала, что им пора уходить. Осталось всего двадцать пять минут, опаздывать из увольнения нельзя: расплата — трибунал. Рассказала, как быстрее добраться до части. Мама и папа шли, прижавшись друг к другу, не зная того, что судьба подарила им только эти два часа вместе. Больше они никогда не увидятся.

Расставаясь, папа сказал:

— Этих гадов мы разобьем скоро, и я вернусь к вам. Я тебя люблю и не могу не вернуться. Какая же ты у меня красивая!

В последний раз они обнялись, поцеловались. За папой закрылась дверь контрольного пункта. А мама тихо поплелась назад, в полном смятении от бурных переживаний встречи и новой разлуки.

Ждали ее приезда всем селом. Когда она вернулась, почти все собрались в конторе. Люди хотели узнать новости, пусть и не с самого фронта. Мама, красивая, возбужденная, с жаром рассказывала обо всем, что видела и слышала. Когда речь зашла о детях на вокзале, повисла страшная тишина. Потом кто-то всхлипнул, дальше уже никто не сдерживал себя. Женщины плакали, проклиная фашистов. Почти сразу, не сговариваясь, стали подходить к маме и просить ее возглавить сбор вещей для передачи в детский дом. Люди приносили в «красный уголок» постельное белье, одежду, обувь, игрушки, — словом, все, что могло понадобиться детям-сиротам.

Скажем честно — отношение к детям войны было разное. Одни люди отдавали последнее, другие же, удачно пристроившиеся у «кормушки», просто грабили детские учреждения, а сами жили в довольстве. Об этом я узнала очень рано, познакомившись с девочками и мальчиками из детского дома. Казалось, что они, мои сверстники, намного старше и опытнее в жизни, чем я. По вечерам мы часто собирались в какой-нибудь комнате, садились тесной кучкой, не зажигая света. Они пели свои сиротские грустные песни или рассказывали истории — серьезно, без слез, как взрослые. И только я, слушая, плакала и жалела их. Помню несколько слов из их песни:

Я умру, умру, меня схоронят,

Обо мне не станут горевать.

Только дети интернатского дома

Будут часто меня вспоминать.

Наверное, я вместе с ними стала взрослее не по годам, хотя и жила с мамой, которая меня очень любила.

Еще в начале сентября наша хозяйка посоветовала маме обратиться в правление, чтобы нам выделили участок колхозного поля, засаженного картошкой, — у нас ничего не было припасено на зиму, и питаться нам было нечем. Мама так и сделала. Нам дали участок поля, мама внесла за него плату в бухгалтерию. Хозяйка еще сказала:

— Если у моей свиньи будут поросята, я дам вам одного. Ты подрастишь его, и у вас с Люсенькой будет мясо.

Когда все селяне копали картошку, нас с мамой тоже привезли на участок, который выделило нам правление. Сказали, что вечером заедет человек с телегой и лошадью и мы сможем увезти домой собранный урожай.

Мы торопливо выкапывали картошку, чтобы успеть до вечера, когда нам дадут лошадь. Собирали всю, даже очень мелкую — для поросеночка. К копке картошки мама подготовилась: нашила мешки из всяких тряпок, отреставрировала старые, отданные хозяйкой. Выкопанную картошку мы ссыпали в кучки по всему полю. Чтобы не поднимать тяжелые мешки, решили насыпать в них картошку прямо на телеге. Мама говорила, что так легче, чем грузить мешки в телегу.

Вечером сторож колхозного поля, маленький старичок, привел лошадь, запряженную в телегу, а сам ушел. Лошадка была неопределенного цвета, страшно худая, неухоженная и понурая. Она была похожа на живой скелет, кости и ребра торчали, и мне было очень ее жалко. Мама сказала:

— Она голодная, бедняжка. А у нас с тобой ничего нет, чтобы покормить ее.

Нагрузили телегу. Я села на мешки, а мама пошла рядом. Иногда она похлопывала лошадку по спине и шее, ласково приговаривая:

— Ну-ну, милая, помоги нам!

Я спросила маму, почему она не едет со мной на повозке, а идет рядом. Мама ответила:

— Лошадка весь день тяжело работала, устала. Ее забыли покормить, ей и так трудно.

Я тоже работала весь день, у меня болели ноги и попа, я тоже устала. Но мне вдруг стало совестно, что я еду. Подумав, я спрыгнула с телеги на землю и пошла рядом с мамой. Впереди показалась канава, заполненная водой. Через канаву кто-то соорудил мостик из тонких бревен. Лошадка зашла на мостик, споткнулась и упала возле дороги, а телега осталась на мостике. Мама кинулась спасать лошадь — упряжь натянулась и передавила ей шею. Совсем освободить бедное животное от упряжи мама не смогла, но все же немного ослабила ремни, дав доступ воздуха. Лошадке стало немного лучше, она перестала задыхаться. Мама подставляла ей плечо, уговаривая, умоляя встать. Я тоже изо всех сил пыталась помочь, но лошадка не вставала. Бедняжка была так истощена и ослаблена, что просто не могла подняться на ноги.

Мама расплакалась от бессилия. Положение было отчаянное: уже темнело, вокруг никого. Вдруг я увидела, что впереди что-то движется. Через некоторое время с нами поравнялась лошадь, запряженная в телегу. С телеги соскочил дяденька, увидел лежащую у канавы еле живую лошадь и наши грязные, заплаканные лица, молча распряг своего коня, освободил от упряжи нашу лошадку, обмотал вожжами ее круп, привязал к своему коню и громко закричал, понукая: «Пошел, пошел!» Мы с мамой кинулись помогать, подталкивать лошадку. С третьей попытки ее удалось поднять. Мешки с картошкой мужчина погрузил в свою телегу, нашу лошадь запряг в пустую телегу и привязал сзади. Мы все уселись на мешки с картошкой и поехали домой.

Было уже совсем темно, когда наш «поезд» подъехал к воротам дома. Наш спаситель сгрузил мешки во двор. Мама была несказанно благодарна ему. Она взахлеб рассказывала хозяйке, что с нами приключилось и как этот замечательный человек помог нам, выручил из беды. Мужчина смущенно отмахивался, повторяя: «Да что там, а как же иначе!» Потом он уехал. Мама отвела бедную лошадь на конюшню, выпросила для нее немного овса и сама покормила, ласково поглаживая и благодаря ее. Дома хозяйка, качая головой, сказала:

— Бывают же такие хорошие люди. Если бы этот человек не вытащил лошадь, она бы подохла. Тебя же, Мария, отдали бы под суд, обвинив в том, что это ты лошадь загнала и убила. Считай, что этот человек тебя от тюрьмы спас.

Говоря современным языком, маму хотели подставить. Мы в этой деревне были чужаки, а лошадь старая и уже еле живая, отвечать же за нее никто не хотел. Проще всего было свалить гибель лошади на «чужих».

Наступила холодная, жестокая зима. Моя жизнь была однообразной и неинтересной. Мама пропадала на работе с утра до позднего вечера. В деревню, к радости родных, начали возвращаться с фронта солдаты, инвалиды, искалеченные войной, но все же живые. У многих местных мужья и сыновья погибли, но женщины все равно продолжали ждать.

Труд на селе тяжелый, и далеко не все инвалиды могли с ним справляться. Поэтому основная ноша ложилась на плечи женщин, стариков и детей-подростков, многие из которых бросали школу и трудились наравне со взрослыми. Война безжалостно и жестоко творила коррекцию человеческой жизни, духовной и физической. Одних она делала патриотами, других трусами, рвачами и жадными хапугами. Я в те годы уже многое понимала. Одних соседей я уважала и старалась по мере своих сил и умений помочь им, других — не любила и не скрывала этого. Все люди делились для меня на хороших и плохих, никакой середины.

О плохих не хочу вспоминать. А вот о патриотах, даже на уровне маленькой, затерянной в сибирской глуши деревни, хочется сказать многое. Малограмотные или даже вовсе безграмотные люди были так одухотворены и так верили в победу, что не надо было никого агитировать. Трудились с утра до ночи, не жалея себя, и никому в голову не приходило ставить это себе в заслугу. ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! Это был не просто лозунг — это был смысл жизни.

У нашей хозяйки был внук-подросток, он жил со своей мамой в соседнем селе. Его отца — сына нашей хозяйки — призвали на фронт. Мама работала скотницей, а мальчик ей помогал. Когда все ушли на фронт, они остались на скотном дворе вдвоем. Однажды у них украли все сено, которое хранилось в сарае. С мамой мальчика случился сердечный приступ, и ее увезли в районную больницу, а он остался один. Целую неделю он ходил по дворам, собирая корм для скота, а самому есть было нечего. В какой-то момент он потерял сознание от голода, упал и пролежал на крыльце своего дома неизвестно сколько. Кто-то из соседей случайно наткнулся на него и привез к бабушке. Мальчик так проголодался, что, когда ел, не понимал, сыт он или нет, и очень стеснялся меня и свою бабушку. Я спросила ее, почему он такой толстый. Она ответила:

— Это от голода вода в нем. Ничего, вылечим, снова станет нормальным.

Вот она и лечила внука, давая есть по чуть-чуть, пока не сошли отеки. Мальчик остался жить с нами даже тогда, когда выписали из больницы его маму.

Почту в нашу деревню возили на лошади зимой и летом. Почтальон был уже пожилым человеком, но перед Новым годом его тоже взяли на фронт, и доставлять письма стало некому. Моя мама сказала, что любит лошадей и умеет с ними обращаться, так что может заменить почтальона.

До какого-то момента все шло хорошо, но вот морозы стали крепче, и в лесах недалеко от деревни начали появляться волки. Резали скот, пугали людей воем по ночам. Соседи говорили, что где-то в округе волки растерзали и съели охотника — нашли только валенки и тулуп в лесу. Однажды мама задержалась на почте в районном центре — служащие не успели вовремя рассортировать газеты и письма. Маму уговаривали остаться ночевать — ехать одной в ночь было опасно. Но она знала, что я жду ее во дворе у калитки или дома у окна и не ложусь спать без нее, и не хотела волновать меня.

— Ничего, домчимся! — бодро сказала мама. — Конь у меня что надо!

Она надела поверх пальто огромный меховой тулуп, взяла ящик с почтой и пустилась в путь. Завывала вьюга, ветер дул навстречу, колючий снег бил по лицу. Лошадь бежала, опустив голову. Стало совсем темно, буря усилилась. У мамы тревожно заныло сердце. Ей показалось, что лошадь замедлила бег и как-то странно храпит. Мама знала, что это значит — лошадь почуяла беду, а какую, пока не догадывалась. Вдруг мама увидела, что сбоку от дороги, прямо наперерез ее саням, из леса быстро приближаются огоньки… Волки! Сразу вспомнились слухи про охотника. Закричав что было силы, мама хлопнула вожжами лошадь, которую уже не нужно было погонять — она почувствовала опасность раньше мамы. Лошадь храпела и мчалась во весь опор, а мама кричала, кричала, кричала… Волки отстали от них почти у самой деревни.

От пережитого мама слегла. Болела она очень тяжело — у нее сильно поднялась температура, ее знобило, часто она бредила, по ночам кричала, задыхалась. Мне было очень страшно. Вместе с нашей хозяйкой мы по очереди ухаживали за мамой. Я варила кашку, картошечку, даже научилась ее жарить. Хозяйка лечила маму как могла, поила какими-то настоями, делала пахучие растирания. Но все наши старания не приносили успеха — маме не становилось лучше. Она никак не могла выбраться из болезни, таяла на глазах, с каждым днем силы оставляли ее. Маму мучил изнуряющий кашель, особенно по ночам. Все было плохо. Мама думала, что умирает, и решила отправить меня к тете Але в Минусинск, чтобы я не видела ее смерти. Хозяйка написала туда письмо. Конечно, я об этом не знала.

В один из зимних дней в дверь постучали. Хозяйка открыла, и я увидела дядю Володю, мужа тети Али. Он вошел, поцеловал меня, подошел к маме, наклонился, поцеловал ее. Мама слабо улыбалась. Потом они тихо и очень долго говорили — о чем, я не могла понять. Утром дядя Володя сказал мне:

— Ну, Люсенька, собирайся, поедешь со мной к нам. Тебя там все ждут. Мама пока поживет здесь, полечится и приедет к нам здоровая.

Я заплакала:

— Как же мама будет без меня? Кто же будет варить ей кашку, жарить картошечку, поить чаем? Я не хочу уезжать без нее!

Дядя Володя уговаривал меня, объяснял:

— Везти ее нельзя, на улице зима, мороз. Ты же должна понимать, не маленькая, тебе уже шесть лет!

Я все равно плакала и не хотела ничего понимать. Твердила одно:

— Не хочу, не хочу, не поеду без моей мамы!

Уговаривали меня все: дядя Володя, мама, хозяйка, ее внук. Сработал один аргумент, который привел внук хозяйки:

— Твоя мама поправится, если будет знать, что ты у своих родных, которые тебя любят и будут заботиться о тебе. Она тогда успокоится и скорее выздоровеет, как моя мама. Ты же знаешь!

Это была правда, и я согласилась, хотя в душе была против. Без мамы мне всегда было плохо, даже если мы расставались всего на один день. А сколько теперь ее не будет рядом со мной, я не знала. Было страшно! Очень!!