Книга: Разум: от начала до конца. Новый взгляд на эволюцию сознания от ведущего мыслителя современности

Назад: 12. Истоки языка

Дальше: Часть III. Выворачивая разум наизнанку

13. Эволюция культурной эволюции

Голыми руками много не наплотничаешь, а пустым мозгом много не надумаешь.Бо Далбом (Bo Dahlbom)

Дарвиновские начала

Вспомним выводы из главы 7.

Целые поколения натуралистов уже установили, что животные-родители могут передавать разные навыки и предпочтения своим детям, не пользуясь речью, и эта «звериная традиция» (Avital and Jablonka, 2000) стала своего рода достижением «эволюции мемов»; однако мемы животных не создают таких невероятных возможностей для распространения, как слова. Информация не накапливается у них снежным комом, как в языке, и, как уже отмечалось в главе 12, существуют весьма экологически значимые, порой касающиеся потенциально опасных для жизни событий факты, которые не попадают в поле перцепции животных (например, что делать, если встретишь медведя), поскольку их невозможно передать без помощи речи. Возможность сослаться на то, что не присутствует здесь и сейчас, – гигантский шаг в Пространстве созидания, как полагают Бикертон (Bickerton) и другие ученые.

И, наконец, настал момент сформулировать главную мысль II части книги.

Человеческая культура начинала развиваться по совершенно дарвиновскому пути, различные важные структуры возникли вне сферы разумного понимания, примерно таким же образом, как термиты возводят свои замки. В течение следующих нескольких тысяч лет культурное освоение Пространства созидания постепенно его де-дарвинизировало, и в нем возникли подъемные силы, способствовавших созданию еще более мощных сил, которые ускоряли и ускоряли процесс, постепенно насыщавшийся пониманием.

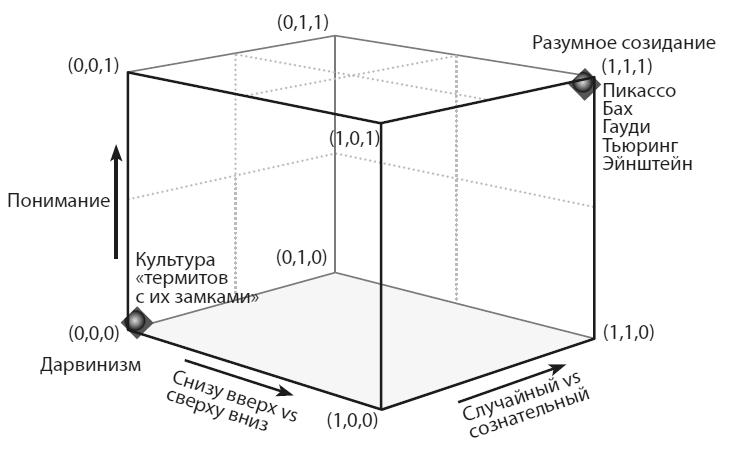

Как далеко мог бы продвинуться H. Sapiens с уровнем понимания обезьяны? У нас есть шанс когда-нибудь это выяснить, если мы соберем достаточно свидетельств для точной датировки таких событий, как начало коллективной охоты и собирательства, приручения огня, строительства жилья, изготовления различных орудий и инструментов; но мы знаем, что все резко изменилось, когда появилась речь. На рисунке 13.1 мы видим, как человеческая культура началась в нулевом левом нижнем углу и постепенно распространялась, ускоряясь за счет роста понимания (вверх по вертикальной оси y), возникновения контроля сверху вниз (вдоль горизонтальной оси х) и роста эффективности направленного поиска (вглубь по оси z). Я утверждаю, что это трехмерное пространство постепенно пересекалось в диагональном направлении от чистого дарвинизма (в конечном счете недостижимой) к вершине разумного творчества, поскольку явления, формировавшиеся по всем трем направлениям-измерениям, упорядочивались посредством использования все большего объема семантической информации и соответствующих улучшений дизайна, и это, в свою очередь, требовало больших объемов разнообразных изысканий, улучшений параметров сборки, наладки, строительства, использовавших достижения более ранних (и более дарвиновских) процессов. Некоторые свойства шагнули дальше, чем другие, но, однако, чтобы достичь сегодняшних результатов, нам все равно не понадобилось бы то, что Фриман Дайсон назвал Божьим даром. Мы еще рассмотрим в подробностях споры, которые сегодня кипят вокруг культурной эволюции, когда закончим изучать дарвиновские, полударвиновские и постдарвиновские факторы, приведшие к ней.

Рисунок 13.1. Дарвиновское пространство

В главе 12 мы установили: мемы, как и вирусы, являются симбионтами, зависящими от репродуктивных способностей своих носителей, эксплуатируемых ими для собственных целей, поэтому, чтобы произошел популяционный взрыв мемов, у носителей еще до того должен был бы существовать (или активно эволюционировать) инстинкт имитации или копирования, который окупался бы, принося некую (генетическую) пользу нашим предкам. Предки наших ближайших сородичей, по-видимому, не смогли оценить условия, приведшие к развитию этого качества, или не успели это сделать за слишком короткий период, чтобы присоединиться к нашим предкам. К примеру, шимпанзе и бонобо не проявляют интереса, сосредоточенного внимания, талантов подражания, требующихся для создания кумулятивного феномена культуры, который отличает нас от других гоминидов86. Будущие исследования наверняка помогут склонить чашу весов в пользу одной из конкурирующих гипотез о том, когда точно это произошло, однако, мне кажется, мы уже увидели достаточно, чтобы обрести уверенность в том, что чудо тут ни при чем.

Однажды как-то так получилось, что мы стали обезьянами с зараженным мемами мозгом. В точности как вирусы и другие симбионты, миллиарды которых обитают в наших телах, завоеватели эволюционировали, чтобы научиться воспроизводиться наиболее эффективно, побеждать в конкуренции за место обитания в теле и выигрывать соревнования за право максимально рассредоточиться в новом хозяине. Среди паразитов должно сформироваться достаточно мутуалистов и комменсалов, чтобы носители не поубивали всех разом, хотя вполне вероятно, что с первыми волнами инфекции мемов произошло именно это, пока одна из волн не оказалась достаточно мягкой, чтобы обеспечить себе сохранение на долгий период. (Мы можем вообразить себе группу предполагаемых предков, охваченных безумной танцевальной лихорадкой, настолько всепоглощающей, что все забросили охоту и добычу пищи, и начали голодать; или безумный ритуал обрезания, который заразил все племя стремлением отрезать себе все больше и больше, пока это не закончилось плохо.) Аналогично первые попытки зарождения жизни могли возникать неоднократно и тут же угасать, пока одно событие не оказалось удачным (достаточно удачным) и продолжилось в бесконечность87.

Самые ранние мемы, были ли они произносимыми протословами или молчаливыми поведенческими привычками, оказались синантропными, еще не одомашненными, поэтому им пришлось быть особенно «заразными» до тех пор, пока не образовался набор генов и мемов, способствовавший процессам воспроизводства. Возможно, лишь небольшое их количество обладало некими функциональными способностями, выходившими за пределы обычной репродукции. Плохие привычки, привязчивые плохие привычки, могли бы стать платой за распространение по-настоящему правильных и полезных обычаев и после установления правильных форм поведения, должен был бы начаться культурный и генетический поиск пути избавления от некоторой части эксцессов, примерно так же, как наша генная микромашинерия развила в себе способности избавляться от сбоев в геноме, от геномных паразитов, блуждающих элементов, обрывков, искажающих сегрегацию (см. главу 12, стр. 294).

Когда вербальная коммуникация становится не просто забавным трюком, но обязательным навыком нашего вида, возникает постоянное селективное давление в пользу физиологических модификаций, которые упрощали бы и улучшали процесс усвоения языка. Самой важной из этих модификаций стала альтрициальность (долгое младенчество), которая продлевает зависимость потомства от родителей, от их защиты, кормления и – вовсе не случайно – обучения. Значительному увеличению времени общения способствовало развитие умения следить за взглядом соплеменника, что позволяло и позволяет привлечь его внимание, и, как отметил Томаселло, угадывать намерения (единственное млекопитающее, которое регулярно использует метод отслеживания взгляда, – это домашние собаки, они мониторят постоянно, куда смотрит хозяин, а не другие собаки; см. к примеру Emery, 2000, и Kaminski, 2009). Сравните «белки глаз» человека и темную склеру, окружающую зрачки у других обезьян; вполне вероятно, это совсем недавняя адаптация, улучшающая возможность отслеживать наши взгляды, прекрасный пример совместной работы культурной и генетической эволюций, генетический ответ на изменившееся поведение, способствующий более активной передаче мемов (обзор см. в книге Frischen et al., 2007).

Каково было этим пионерам – первым носителям мемов? Было ли это хоть на что-нибудь похоже? Их головы оказались забиты орудиями, игрушками, сделанными «из информации», занимавшими ткани мозга и использовавшими энергию мозга, однако кто из этих завоевателей, если они были, смог дать о себе знать хозяину? Бактерии и вирусы, которые живут в нашем теле, перемещаются вне зоны чувствительности наших радаров, за исключением случаев, когда жильцы устраивают соматические неприятности: боль, сердцебиение, рвоту, насморк, головокружение и тому подобное. Как мы уже видели в главе 4, онтология, заложенная в конструкцию лифта, предполагает, что он способен выполнять свою работу без всякого понимания того, что он делает (он должен реагировать на онтологию, различать ее элементы и выполнять эти разные указания по-разному). Эту онтологию инженеры создали для лифта, который они разработали. Онтологии наших предков похожим образом могли включать слова и другие мемы: они могли использовать слова вполне умело, получать преимущества от использования слов, к примеру, даже не осознавая, что они используют слова, и слова никак не проявляли себя как слова в их картине мира. В некотором смысле они могли замечать слова – они могли быть восприимчивы и чувствительны к ним и реагировать на них соответственно, в точности, как лифт на команды, – но они могли даже не замечать, что замечают. Слова проходили между ними, ощутимо, заходя в их тела и поселяясь в них, примерно как витамины или кишечная флора: значимые симбионты, чья ценность не зависела от того, распознают и оценят ли их новые носители.

И по-прежнему естественным прибежищем для слов служит наша явленная картина мира, вовсе не научная (то есть не та, где были обнаружены витамины и кишечная флора). Мемы могут путешествовать по воздуху, создавая человекоощущаемые эффекты, они таким образом доступны для реагирования на них, даже если многие из них остаются незамеченными и никак о себе не заявляют88. Мемы, тем не менее, в отличие от вирусов и микробов, предоставляют возможности, которые мы можем замечать, распознавать, запоминать, отвечать соответственно. Они отлично вписываются в нашу онтологию, даже если обычно «невидимы» для других животных, ведь в их онтологию они не входят. Сейчас следовало бы припомнить различие, которое Селларс ввел для характеристики явленного образа мира и (более примитивного) естественного образа (см. главу 4, стр. 61). Когда мы замечаем наши мемы и начинаем их осваивать и реагировать на них, мы создаем явленный образ мира, нашего мира, который мы знаем и в котором живем.

Человеческое общение в свободном плавании

Умение без разумения столь же распространено в человеческой жизни, как и в жизни животных, бактерий и лифтов, однако мы склонны отрицать это свойство и приписывать людям разумные мотивы действий. Это неудивительно. Точно так же мы норовим приписать волкам, птицам, пчелам больше понимания, чем доказано исследованиями: интерпретируя поведения разных видов, мы невольно предполагаем наличие у них неких намерений, и это согласуется с негласной уверенностью в рациональности происходящего, но чья эта может быть рациональность, как не самих людей? Истинная идея свободно плавающей рациональности представляет собой странную инверсию умозаключений, и это можно заметить, изучая дискуссии, длившиеся долгими годами и вызванные несколькими известными работами в области философии языка.

Одним из знаменательных событий в истории философии языка в ХХ веке стало исследование Г. П. Грайса (H. P. Grice, 1957, 1968, 1969, 1989); он изучал условия, необходимые для общения, – он называл их «подразумеваемым» смыслом. Главным утверждением Грайса стало состоявшее из трех частей определение того, что некая личность на самом деле имеет в виду, делая что-то. Как пояснил Стросон (Strawson, 1964) и другие исследователи: делая х и стремясь к чему-то для себя важному, S должен намереваться достичь трех целей:

1) x должно вызвать определенный ответ r у определенной аудитории А;

2) А должна признать намерение (1) S;

3) признание А того, что (1) работает для А по крайней мере отчасти в качестве причины для ответа r.

Этот элегантный рекурсивный набор высказываний весьма содержателен. А может узнать многое из того, что делает S при том, что S ничего не имеет в виду, делая это. Например, (1) S вопит от боли или теряет сознание, А может сделать вывод, что S совсем плох, однако при этом S вовсе не намеревался сообщать об этом А; это может быть непроизвольное поведение больного. Если (2) S действительно собирался (дез)информировать А и не хотел, чтобы А это понял (представьте себе солдата, симулирующего болезнь, чтобы его отправили в полевой госпиталь, или птицу, прикидывающуюся раненой), то это тоже нельзя считать коммуникацией. Наконец, (3) если А не видит намерения что-то сообщить, которому бы А мог доверять, это тоже не будет общением, сколь бы ни было информативным сообщение. Например, моя жена оставляет в кухне включенным свет, чтобы я точно увидел грязные тарелки, которые мне следовало вымыть; она хочет, чтобы я среагировал, но не обязательно этим действием посылает мне сообщение; на самом деле она как раз хочет, чтобы я не догадался о ее намерении привлечь мое внимание.

Анализ Грайса показался заслуживающим доверия многим, кто сталкивался с его работой, и вдохновил последователей на целый ряд теоретических статей, большая часть которых содержала практически бесконечный поток хитроумных контрпримеров и проблем (более детальный и профессиональный обзор см. у Azzouni, 2013). Это привлекло внимание к тонкостям человеческого общения, которые явно отсутствуют в системах общения животных между собой. Является ли история о мартышке-верветке, издающей ложный сигнал о приближении орла в тот самый момент, когда ее племя утрачивает первенство в драке с соседним племенем, и решающей тем самым исход битвы, случаем (преднамеренного) обмана, или это просто глупая удача? Газелям-прыгунам не нужны охотящиеся за ними львы, тем более они не нужны для того, чтобы отличить хвастовство от естественной способности высоко прыгать; львы оставляют их в покое в любом случае, когда они начинают скакать. Напрашивается вывод – и многие, включая меня, согласны с ним, – что условия, подразумеваемые Грайсом, показывают, что человеческое коммуникативное поведение имеет совершенно другую природу, чем простое поведение животного: оно включает как минимум четыре уровня намерений:

S (1) хочет, чтобы А (2) понял, что S (3) хочет, чтобы А (4) поверил, что р (предоставление, событие, вывод).

Грайс заставил задуматься не только философов. Антропологи и психологи Дэн Спербер и Дейдра Уилсон (Dan Sperber and Deirdre Wilson, 1986) использовали работы Грайса в качестве отправного пункта для создания конкурирующей теории релевантности, однако они не подвергали сомнению основные выводы Грайса:

С психологической точки зрения описание коммуникаций в терминологии интенций и умозаключений тоже создает важные смыслы. Приписывание другим неких намерений является характеристической чертой человеческого познания и взаимодействия (стр. 23–24).

Рут Милликен (Ruth Millikan, 1984), напротив, вначале отнеслась к этим идеям с пренебрежением:

Если бы я верила, что Джек Потрошитель прячется у меня под кроватью, я бы не рухнула в постель, чтобы моментально заснуть. Валясь на кровать, я явно не думаю, что Джек под кроватью. Но из этого не следует, что я думаю, что Джека нет под кроватью. А может, я вообще никогда не слыхала о Потрошителе. Аналогично из того факта, что если у меня существует причина думать, что мой собеседник не намеревается заставить меня подчиниться его указаниям, то я, скорее всего, и не буду им подчиняться, – не следует, что в обычных случаях согласия с приказами я верю, что собеседник ждет подчинения (стр. 61).

На следующей странице она смягчает свои заявления:

Вначале перед нами встает проблема, как определить, что это значит: иметь намерение или верить во что-то. Затем надо понять, что означает использовать веру в какие-то действия вместо того, чтобы верить в процессе действия. И мы также должны спросить, есть ли какая-то необходимость интерпретировать Грайсовские намерения и уверенности как сущности, реально используемые в процессах разговора и понимания, или они могут иметь совершенно другой смысл, но при этом выполнять ту роль, каковую последователи Грайса приписывают им, выделяя у них некие «значения», имеющие все признаки неестественности.

Миликан, показав себя непримиримым противником Грайса, наконец, приходит к выводу:

Только убеждения самого Грайса, которые действительно использовались в процессе разговора и понимания, могут представлять хоть какой-то интерес для теории значений (стр. 66).

Однако это не помешало другим исследователям принять программу Грайса тем или иным образом.

Недавно мой коллега Джоди Аззуни (Jody Azzouni, 2013) столкнулся с анализом Грайса непосредственно, и те усилия, которые он предпринял, чтобы смягчить мнения своих читателей, стоит процитировать:

Основная цель этой книги не состоит в том, чтобы опровергать анализ Грайса и его новые варианты. Идеи Грайса распространены повсеместно и имеют множество последователей самых разных взглядов. Поэтому зачем [добавляет он в сноске] наживать столь многочисленных врагов?

Терпеливый и образный разбор Аззуни обязателен к прочтению для изучающих литературу89, однако я бы хотел обратить внимание лишь на один забавный «насос интуиции», который автор придумал, чтобы шокировать нас неграйсовскими перспективами:

Вообразите двух людей, живущих на острове и говорящих на двух разных языках. Первый (он) берет некий предмет и пытается изобразить некое действие, пока второй (она) старается понять, что он хочет этим сказать. В этом нет ничего из идей Грайса. Она понимает, что у него есть намерение что-то ей сообщить; он понимает, что она понимает, что он хочет ей что-то сообщить (и так далее, много раз). Основываясь на контексте и на совместном знании ситуации (возможно, они уже не в первый раз занимаются этим и уже создали некоторый список значений), она старается выяснить, что же он хочет сообщить, и, попутно, что означает предмет, который он держит.

Ситуация не становится коммуникацией а-ля Грайс, однако (будем честными), и не превращается во что-то разочаровывающее или нетипичное. Реальные беседы а-ля Грайс на самом деле – ужасное мучение (как скажет злобно всякий, кто когда-либо был вынужден в ней участвовать).

Пример Аззуни показывает, насколько каждодневное общение не похоже на описанное Грайсом, но тут мы получаем загадку: каким же образом Грайс сумел убедить стольких людей, что он сформулировал нечто важное и оригинальное? Он вызвал массовые интеллектуальные галлюцинации? Ну да, в некотором смысле. Вывод Аззуни указывает правильное направление: «Обычный язык может возникнуть эволюционным путем в ходе событий, похожих на реальные случаи коммуникации Грайса, однако с тех пор многое изменилось, и особенно большие изменения произошли в нашем мозгу».

А вот что действительно сделал Грайс, сам того не сознавая, так это перевернул представления о человеческом общении, добавив к ним свободно плавающую рациональность, которая обнаружена естественным образом культурной и генетической эволюциями, как только в практику вошел чудесный дар – возможность использования слов в качестве инструментов. В точности так же, как мы объясняем феномены газелей-прыгунов и кукушек-убийц, можно трактовать и наш façon de parler, слова, которые естественным образом приходят нам на ум для объяснения наших намерений; мы рассматриваем коммуникационные средства как рациональные, их причины кажутся нам очевидными, и не замечаем, что никто их не объяснял, никто не замечал и не представлял нам в качестве средств. Точка зрения Грайса состояла в том (или могла состоять), что представители человечества (как только они полностью освоились с инструментами, оказавшимися в их распоряжении) научились использовать эти средства – и научились избегать эксплуатации со стороны других, тоже использующих эти средства.

Напоминаю: я уже отмечал, что освоение речи – и мемов в целом – весьма похоже на установку высокопроизводительного программного обеспечения, типа Adobe Photoshop, инструмент для профессионалов, обладающий скрытыми возможностями, с которыми большинство пользователей-любителей никогда не сталкиваются. То же самое можно сказать и о человеческом общении: большинство использует систему примитивно, рутинно, по привычке, не отдавая себе в этом отчета. Однако эти инструменты позволяют совершать удивительные вещи. Некоторые люди используют их для манипуляций, впечатляющего творчества, для косвенного, бессознательного обольщения, а другие обманываются, ведут себя наивно, говорят прямо и откровенно, – как начинающие пользователи, можно сказать, – но ни одному человеку, по идее, не нужно понимать причины, почему эти инструменты общения обладают подобными свойствами.

Наша система (вербальной) коммуникации была доведена до совершенства в процессе культурного отбора при помощи естественной культурной селекции, наградившей ее целым набором свойств, которые осваиваются новыми пользователями постепенно и могут остаться так до конца и не понятыми. Они могут постепенно развить высокую чувствительность к рискам и опасностям, а также возможностям общения, даже не подвергнув их анализу. Они могут научиться распознавать ложь или скрытое унижение, к примеру, даже не глядя на лицо говорящего и не слыша тона его голоса. Что-то в самом выборе слов вдруг «кажется фальшивым», причем анализу эти ощущения не поддаются. Другие пользователи языка могут обладать «даром рассказчика» или еще более особенными талантами – способностью успокаивать, убеждать, соблазнять, забавлять, вдохновлять. Этот «природный дар» одних полностью отсутствует у других. Некоторые люди, страдающие расстройствами аутического спектра, «высокофункциональные социопаты», такие как Темпл Грандин, умудряются, вложив огромный труд и изобретательность, создать гениальную теорию мышления, помогающую им интерпретировать калейдоскопическую картину мира социальных отношений, которую большинство из нас «понимает непосредственно». Мы тоже постепенно осваиваем теорию понимания и проникаем все глубже в суть причинных связей между разными свойствами наших коммуникационных систем. Те, кто преуспевает в этой области, научились продавать свои услуги созидателей пространства общения – тренеров по ораторскому искусству, консультантов по маркетингу, советников, однако, как мы можем убедиться, в том числе и в других областях человеческой деятельности, как не всякий может услышать джаз, так и теория не всегда находит отклик в голове, даже если сама теория просто замечательная. Если вы видели когда-нибудь блестящего ученого с синдромом Аспергера, пытающегося сочинить речь и способы ее подать и неспособного в результате говорить и вести себя естественно, вы можете понять, что, если бы анализ Грайса был практической теорией90, он помог бы лишь небольшому количеству ораторов.

Исследования человеческой деятельности методом обратной реконструкции намерений и интенций довольно часто использовались философами, правда, не в таком виде.

Элизабет Энском в своем довольно туманном труде «Интенция» (G. E. M. Anscombe, Intention, 1957) рассуждала об учении Аристотеля о силлогизме:

Если учение Аристотеля удалось бы применить к действительным мыслительным процессам, то получилось бы нечто невразумительное. Ценность этого учения в том, что оно описывает порядок, возникающий здесь всякий раз, когда действия совершаются с намерением.

«Порядок, возникающий здесь?» Где? Ни в мозгу, ни в окружающей среде, он вообще нигде не проявлен. Я предполагаю, что она приписала Аристотелю открытие свободно плавающих рациональностей, которые «управляют» нашим самым рациональным практическим поведением, но при этом далеко не всегда проявляются.

Даже если сами слова были присвоены, как одомашненные инструменты, и, следовательно, стали частью явленной картины мира, возможно, что свободно плавающие обоснования некоторых наших действий ускользают от нас. Грайс работал над этой темой, над «существующим порядком», которому люди приписывают неестественное значение, и описал его как изменение их интенций во времени. Это показывает, насколько для нас естественно приписывать людям разные стремления: это позволяет нам впадать в массовые галлюцинации.

Используем наши мыслительные инструменты

Кажется естественным воображать, что когда карапуз впервые произносит: «Собачка!» в момент, когда собака идет мимо, он понимает, что он назвал вещь, которую увидел, словом, которым она называется, но это вовсе не обязательно. Мы должны весьма осторожно относиться на практике к таким вещам и не путать знание и понимание. На самом деле, вероятно, для взрослых полезно с практической точки зрения (хотя теоретически ошибочно) предполагать в ранних высказываниях детей больше понимания, чем у них есть на самом деле, тем самым помогая им научиться говорить, лучше понимать родную речь (McGeer, 2004). Эти протоназвания прокладывают путь для настоящих слов, и протовопросы служат подготовкой для будущих настоящих вопросов. Ребенок может «лепетать» не одну сотню часов, пока не освоится с речью, и еще больше времени нужно, чтобы дети поняли, что они делают, когда ведут беседу.

Припомним (из глав 9 и 10), что мем – это образ, образ поведения или действия, внутреннего или внешнего, и может передаваться от носителя к носителю путем копирования. Другими словами, как мы еще увидим ниже в этой главе, он похож на программное приложение, и весьма: относительно небольшая информационная структура, созданная (посредством естественного отбора в давние времена), чтобы научить нас чему-то, подарить ноу-хау, полезное или бесполезное. Эти приложения часто видны или слышны для всех, кто находится рядом с вами, – когда произносятся слова, когда некие действия наблюдаются или совершаются, – и видны и слышны вам самому, в процессе обычного самоконтроля; вы слышите себя самого, когда говорите, вы видите собственные жесты, действия, движения и тому подобное. Однако одно – слышать себя самого, и другое – отмечать, что вы что-то говорите. Ребенок в начальной школе делает красноречивую оговорку – называет учительницу «мамочкой», – смешит тем самым весь класс и, осознав, что сказал, ужасно смущается и краснеет! Взрослые тоже порой разговаривают, не отдавая себе отчета: они контролируют свои высказывания, поправляют неправильно произнесенные слова, но при этом совершенно не сознавая своих действий, – почти как разговаривая во сне. Мы узнаем, что люди себя контролировали лишь потому, что порой – слишком поздно – они восклицают: «Неужели я это сказал? Я на самом деле произнес эти слова?»

Я предлагаю представить себе, как наши предки – пионеры речи – болтали много и с удовольствием, получая массу пользы от новой привычки, пусть даже иногда их добыча пугалась разговорчивых охотников. Иногда им удавалось даже общаться друг с другом, а порой и достигать вершин выразительности (не осознанной, не изученной выразительности), и только постепенно они смогли осознать, ретроспективно, чем они занимались. Я допускаю, что точно так же, как антилопам не приходит в голову, что они делают, когда подпрыгивают, до наших предков не доходило, что они делают со словами, пока они не перешли от бессознательного отбора, как метко называл его Дарвин, к методическому отбору полностью одомашненных мемов. Сегодня дети столь быстро и легко переходят от лепета к нормальной речи и пониманию, что этот процесс кажется совсем простым и воспринимается как внезапный переход (как известный случай с Хелен Келлер [1908] и водой, легендарная история, построенная на не подлежащих проверке фактах). Однако в самый ранний период развития речи, возможно, он шел гораздо медленнее, менее эффективно, сказывалось отсутствие генетических усовершенствований, которые лишь впоследствии ускорили обучение, повысив уровень интереса к звукам разговора, смогли привлечь внимание и мозговые усилия к словам. Я предполагаю, что наша способность говорить стала результатом очень постепенного, медленного процесса развития способности к самоконтролю, к рефлексии, появлению новых тем для обдумывания; появлению слов и других мемов в нашей картине мира.

Это была серия из крошечных поступательных шагов, полагаю я, которые постепенно вводили слова и другие мемы в нашу онтологию, нашу картину мира, открывая все новые горизонты для нашего врожденного любопытства, и позволили нам приступить уже к нисходящему творчеству в Пространстве созидания91. Я изложил простую версию этих изменений в моей книге «Объясненное сознание» (Consciousness Explained, 1991) и описал воображаемый мир наших предков, которые, привыкнув задавать простые вопросы, когда что-то их удивляло, обнаруживали, что ответы вдруг находились, даже когда их никто не слышал (стр. 193). Они смогли сами себе отвечать на вопросы. Они изобрели разговор с самим собой, и это было ими немедленно оценено как преимущество.

Чем же помогает разговор с самим собой? Разве это не похоже на плату самому себе за приготовление одинокого обеда? Налет парадоксальности исчезает, когда мы осознаем, что запросто можем «что-то знать» одной половиной мозга и не понимать этого другой даже в случае, когда это необходимо. А практика беседы с самим собой создает новые каналы коммуникации, которые могут при случае вывести скрытые знания наружу.

«Это казалось тогда хорошей идеей» – характерная для комических историй фраза, которая предваряет рассказ о больших ошибках, но далеко не всегда она служит символом глупости, скорее откровенности, а порой и интеллекта; тот, кто способен вспомнить точно, что он думал и как он дошел до жизни такой, находится на полпути к совершению важного шага по изменению собственных мыслей и представлений и больше не попадет в ту же ловушку. Чем неуловимее ошибка, тем более важную роль играет привычка к самоконтролю, доступная каждому, кто привык регулярно беседовать с самим собой (в следующий раз, когда вы будете решать загадку, попробуйте разговаривать с самим собой вслух; это отличный способ заполнить пробелы в мышлении).

Возможно, что безъязыкие животные «ломают голову» над скрытыми подсказками, и тому есть слабые свидетельства в их поведении, однако в любом случае наша практика самоанализа создает нам огромное преимущество – она делает наши рассуждения более запоминающимися, и мы можем пересмотреть их при необходимости. А как только вы привыкаете задавать себе вопросы, ваши творческие способности становятся более нисходящими, вы используете направленный поиск и меньше полагаетесь на случайные решения и озарения. Случайность (или то, что считается в эволюции случайностью, отделение процесса создания кандидатов для испытаний от выработки критериев успеха) никуда не девается; даже самые хитроумные исследования часто намеренно разбавляются «случайной» порцией проб и ошибок. Однако пространство поиска можно сузить, используя уже полученную в ином контексте информацию, и тем самым убрать из него значительные области с низким уровнем вероятности и высокой нерелевантностью, но только если мыслитель вовремя об этом вспомнит. Беседовать с самим собой, задавать самому себе вопросы или даже просто повторять важные (ключевые) слова – это эффективный способ тренировки внутренних ассоциативных сетей, привязанных к определенным словам, способ напомнить об упущенных возможностях, которые могут раскрыть вам причину вашей тревоги или недоумения.

Изобретение Тьюрингом цифрового компьютера может послужить ярчайшим примером нисходящего интеллектуального созидания, и из воспоминаний о событиях той героической и сложной эпохи мы можем сделать вывод, что путь к технологическим вершинам был не простым и прямым, а трудным и извилистым, он состоял из многих неудачных попыток, несколько раз приходилось начинать все сначала, решать кучу побочных задач, – и помощь порой приходила совершенно из других областей знаний. Идеалом разумного сознания считается мозг, вмещающий в себя все знания; эти знания доступны, равноудалены от пользователя, никогда не искажаются, это что-то типа толпы экспертов, готовых в любое мгновение протянуть руку помощи. Байесовский мозг животного или ребенка отлично приспособлен для выполнения некоторых из восходящих поисков ключевых сущностей, не прибегая к использованию более сложных мыслительных инструментов, однако взрослый мозг может – в редких случаях – оказывать значительное упорядочивающее влияние на процесс, ставить приоритеты, подавлять излишнюю конкуренцию и организовывать экономный поиск решений.

В своей книге об эволюции языка Харфорд пишет: «Животное на определенной стадии развития живет богатой внутренней жизнью, обладая чем-то вроде естественного интеллекта, позволяющего ему хорошо организовать свой мир» (2014, стр. 101). Вторая часть предложения не вызывает сомнений, однако замечание про «богатую внутреннюю жизнь» в смысле сознательной жизни, типа нашей, которая якобы позволяет организовать свой мирок, вызывает сомнения. Я уже заявлял, что мозг может быть байесовским генератором ожиданий, не фиксирующим при этом возможностей, которые можно было бы запомнить и использовать позднее. Могут ли животные думать о мышлении или тем или иным путем осознавать свои ментальные состояния, остается эмпирическим вопросом, на который пока нет ответа, и «богатая внутренняя жизнь», не сопровождающаяся способностью к совершенствованию процессов рефлексии, на самом деле вряд ли так уж богата. Какой ценностью может обладать способность точного восприятия, к примеру, запахов, для мозга, который не может вспоминать, сравнивать и удивляться, размышлять и запоминать результаты своих вторичных и третичных реакций92? Примечание: я не утверждаю, что животные и дети не имеют сознания (я отложил на будущее дискуссию о сознании). Если сознание само по себе лучше всего рассматривать как допущение существования степеней сравнения (как я уже заявлял, и буду отстаивать это и дальше), значит, мы можем утверждать, что существуют варианты сознаний, «изобилующих» одними качествами и не обладающих другими.

Богатство является удачным примером для иллюстрации подобной перспективы. Представьте себе счастливчика, которому принадлежит земля, в которой зарыт пиратский сундук с золотом. Он вроде как богат, но если он не знает о сундуке или не может его найти и поэтому не может никак тратить свое золото, его богатство в лучшем случае иллюзорно93. Аналогично до того, как ребенок научится наблюдать, запоминать, обдумывать, сравнивать, соотносить, воображать и предвосхищать различные изменения в его мире, которые доступны ему (в определенном смысле), мы можем говорить лишь о потенциальных возможностях, и если животное не обладает подобной мыслительной перспективой, то эти возможности даже не иллюзорны, их просто нет. (Если вы покажете вашему попугаю подборку документальных фильмов, то сквозь его уши и глаза пройдет много яркой и интересной информации, однако не стоит ждать от попугая научных высказываний после просмотра.)

Я пока откладываю лобовую атаку на загадки сознания, поэтому, пожалуйста, обратите внимание на то, что я не утверждаю (и не отрицаю), что запоминание, наблюдение, изучение и другие процессы обязательно имеют сознательный характер. Я утверждаю, что они служат очень важными способностями, без которых сознание (чем бы оно ни было) не могло бы никак способствовать росту умений и, следовательно, понимания у наших предков. В главе 5 я показал, что понимание приходит постепенно и на самом деле является продуктом умений, а не их источником. А сейчас мы можем попытаться узнать, как этот продукт возник. Базовые возможности, генетически унаследованные природные дары, усиленные байесовским обучением, помогающим использовать закономерности окружающей среды, наращивать различные навыки, движут всеми существами, от насекомых и червяков до слонов и дельфинов. Самые впечатляющие из этих навыков и умений воспринимаются как признаки понимания – ну или чего-то вроде. Способность ворон пользоваться инструментами или готовность медведей-гризли развлекать туристов в Йеллоустонском национальном парке – доказательства столь высокого уровня адаптивности животных к уникальным ситуациям, что напрашивается желание приписать им понимание. Можно даже сказать, что определенная доля понимания в этих манерах поведения есть: это не коммуницируемое теоретическое знание, а глубоко практическое ноу-хау.

Если это ноу-хау представляет собой пределы понимания животных (насколько мы можем судить), то что же тогда отличает человеческое понимание? Это не способность быстро передать новые навыки (или знания неких фактов) своим сородичам, но готовность рассматривать любую сущность под углом того, что она сама по себе представляет интерес для изучения, анализа, изобретения благодаря нашей способности описывать ее посредством слов, диаграмм и других инструментов саморазвития. Вы не сможете долго думать пустым мозгом, но, вооружившись этими простыми инструментами, достигнете взрыва мыслительной деятельности и будете готовы вдумчиво исследовать мир. Как и много раз ранее, способности, сотворенные естественным отбором – как генетические, так и меметические, – создают дар, непостижимое умение (в данной ситуации – владение речью), которое, в свою очередь повышает уровень знаний и умений. Это уже метаумения, для которых мы используем наши мыслительные инструменты не только для размышлений о пище, убежище, дверях, запасах, опасностях и других событиях повседневной жизни, но и размышлений о самих мыслях о еде или убежище, или размышления о мыслях о еде и убежище, как и показывает это предложение.

Философия была в течение долгих тысяч лет главным убежищем для метапредставлений. Это может быть даже захватывающе и забавно наблюдать, как Платон и Сократ, а позднее Аристотель, сражались столь разумно с новой для них задачей, стараясь понять всякую сущность, включая сам процесс понимания. Этапы рефлексии – изучение смыслов смысла, понимание понимания, использование слов для анализа слов – в итоге привели к осознанию того, что, как выразился однажды Дуг Хофштадтер, «все, что вы можете сделать, я могу сделать мета». Подобные искания не всегда приводят к пониманию и порой грозят утратой последователей, попавших в «зал с зеркальными стенами» без четкой привязки к реальному миру, но таковы эксцессы мема (метамема) колоссальной силы.

Эпоха интеллектуальных достижений

Эта рекурсия, нагромождая метапредставления, спровоцировала Взрыв Маккриди, последствия которого развиваются в течение последней пары десятков тысяч лет и постоянно набирают скорость. Я предполагал уже выше, что мемы напоминают программное обеспечение, и сейчас я хочу остановиться подробнее на этом сравнении.

Рассмотрим приложение Java. Вполне возможно, что вы пользуетесь им ежедневно, особенно если проводите некоторое время в Интернете, но оно, как правило, невидимо. Приложение Java – изобретение Джеймса Гослинга и его коллег (James Gosling and others, 1991), универсальность Интернета во многом обязана ему; оно дает вам возможность загружать с веб-сайтов небольшие программы – Java-апплеты, которые позволяют решать кроссворды, складывать пазлы, играть в судоку, пользоваться картами, увеличивать фото, участвовать в онлайн-играх вместе с другими игроками по всему миру, ну и делать многие серьезные вещи тоже. Веб-дизайнер может писать программы на языке Java, не зная, какими компьютерами пользуется заказчик, выходит ли он на сайт с Mac или PC (или даже с машины Linux), поскольку апплеты Java повсюду работают на базе программы JVM (Java Virtual Machine), разработанной специально, чтобы работать на компьютере любой марки. Соответствующее обеспечение JVM автоматически загружается в ваш компьютер и устанавливается за несколько секунд, а потом любые апплеты Java работают в вашем устройстве без проблем (возможно, вы замечали, что новые версии Java периодически обновляются на вашем компьютере, но могли и не заметить!) В идеале вы вообще можете забыть о том, какая версия JVM установлена на вашем компьютере, и быть уверены, что веб-сайт, на который вы зайдете, либо уже работает на апплетах Java, совместимых с вашим JVM, либо установит соответствующее обновление без вашего вмешательства.

JVM – интерфейс, компилирующий код Java в код, который будет работать на любом оборудовании, что вы используете. Слоган Java совсем прост: WORA: Write Once, Run Anywhere (написано один раз, работает всюду); он означает, что проблему создания нужно решить всего лишь один раз. Совершенство этого решения легко осознать, если сравнить его с АВМ (англоязычной виртуальной машиной), установленной в вашем мозгу. Это именно так, если вы говорите по-английски, иначе вы не смогли бы прочесть эту книгу. Когда я писал эту главу, мне пришлось решать множество задач, связанных со стремлением изложить мои мысли наиболее понятным образом, но мне не нужно было знать ничего об анатомии мозгов моих читателей; я написал книгу один раз (конечно, было много черновиков, но опубликовал я один вариант), и теперь она может работать «повсюду» – в любом мозгу, который обладает АВМ. Но не во всех мозгах поначалу: книгу придется перевести на другой язык, если и другие, не англоязычные люди, захотят с ней познакомиться. Ну или читателям придется выучить английский.

Подумайте, как это облегчит задачу учителям, гидам, лекторам, тренерам (а также артистам, пропагандистам и последователям религий), поможет им разработать речь, которая будет иметь высокие шансы внедрить мемы в ваш мозг, проинформировать вас, вооружить вас новыми инструментами, воздействовать на ваше мнение. Я просто описал свое открытие, и когда вы читаете то, что я написал, вы загружаете новое приложение в ваш головотоп, все очень просто. Моя книга «Насосы интуиции и другие инструменты мышления» (Intuition Pumps and Other Tools for Thinking, 2013) состоит из 72 глав, каждая из которых посвящена одному мыслительному инструменту, которые вы можете загрузить в свою голову вместе с рекомендациями по созданию и критикой. Конечно, моя книга предполагает у читателя достаточно серьезные знания по многим вопросам, то есть у вас уже должно быть ранее установлено программное обеспечение для этих приложений. Возьмем страницу наугад (например, стр. 71), среди слов, которые я использую без каких-либо пояснений, встречаются: маргаритка, морская звезда, муравьед, оливки, клякса, язык, унаследованный, детство, категория. Если в вашем словарном запасе этих слов нет, читать будет трудно. Более сложные термины (онтология, умвельт, явленный образ, порог слияния сигналов, массовая терминология и неисчисляемый) я объясняю по мере употребления: новые приложения, зависящие от других новых приложений, зависящих от старых приложений.

Как заметил Джекендофф (Jackendoff, 2002), многие эксперименты с животными как субъектами исследований предваряются обучением их выполнению некой специальной задачи, за вкусное вознаграждение в большинстве случаев. Если вы хотите, чтобы кот, обезьянка, крыса нажимали на рычажок, когда они видят квадрат или треугольник или когда слышат «бииип» или «бдыщ», вам могут потребоваться сотни, а может, и тысячи тренировочных сеансов, превращающих животное во внимательное существо, которому можно доверять. Когда же специалисты по когнитивистике проводят такие же эксперименты с людьми, им достаточно провести брифинг на языке, который понимают их испытуемые (включая обещание оплаты после окончания эксперимента), и несколько практических тренировок, и волонтеры превращаются в безупречных исполнителей заданий ученых. По сути, люди запускают свою виртуальную машину, и она работает, не тратя время на период проб и ошибок, ассоциативное обучение, быстро и надежно выполняя любые роли по требованию.

Нейронная пластичность и привычка к вниманию, необходимому (относительно неосознанного) для лежащего в основе овладения языком подражания, создают основу для когнитивной виртуозности, благодаря которой мы слышим, понимаем и следуем инструкциям. Понимание языка расширяет наши знания о мире и понимание человеческого поведения. Но снова напоминаю: мы не должны преувеличивать эффективность передачи информации с помощью языка. Некоторые навыки передать труднее, чем другие, а иные требуют дополнительных тренировок и мнемонических упражнений, как уже говорилось в главе 6. Причудливые названия и пересекающиеся формы созвездий являются пережившим время реликтом самых первых усилий по передаче информации, но мы не должны предполагать, что какой-то умный астроном придумал эту схему в качестве сознательного улучшения педагогических методов; скорее всего, ассоциации стали результатом постепенно совершенствовавшихся традиций рассказывания историй, полезность же знаний доходила до слушателей очень медленно. В то же время второсортные, менее запоминающиеся ассоциативные названия исчезали, проиграв в конкуренции, и выжили только мнемонические чемпионы. Сравнение приложения Java с мемами (или сравнение цифровых устройств с мозгом) не совсем корректно, как мы уже отмечали, однако я хотел бы подчеркнуть несколько моментов. Это правда, что компьютер без операционной системы (Windows, Mountain Lion, Linux и др.) считай, что отключен, и это правда, что вы не сможете думать девственным мозгом, примерно по тем же причинам. Однако мозг, в отличие от цифрового компьютера, не имеет централизованной, иерархичной системы контроля, снабженной отсчетом времени, заданными приоритетами и тому подобными штуками. Я не могу запросто загрузить свои приложения в ваш мозг и заставить его работать; контроль в ситуации с мозгами осуществляется путем переговоров, дипломатии и даже в некоторых ситуациях мольбы, угроз или еще каких-нибудь эмоциональных воздействий. Как правило, я должен заручиться вашим вниманием, вашим стремлением к сотрудничеству, даже – до определенной степени – вашим доверием, поскольку вы должны быть бдительны и остерегаться возможных манипуляций со стороны иных агентов. Компьютеры же изначально разработаны, чтобы быть послушными исполнителями любой задачи, предложенной им без каких-либо вопросов, однако с развитием Интернета, с увеличением количества «вредоносных программ», предназначенных для захвата компьютеров в гнусных целях, разработчикам операционных систем пришлось создавать послойную защиту, и в результате сегодня ни одно новое программное обеспечение НЕ ЗАРАБОТАЕТ без особого разрешения пользователя или системного администратора. Человек стал самым слабым звеном в системе безопасности, поскольку все более соблазнительные приманки, так называемый фишинг, появляются почти ежедневно и разрабатываются специально, чтобы вызывать доверие.

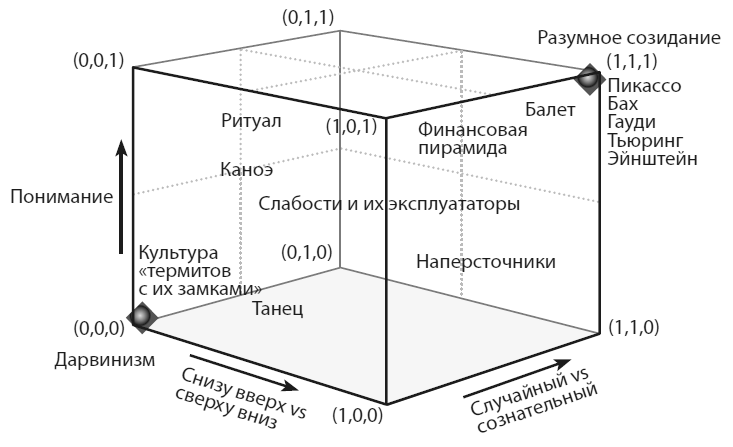

На рисунке 13.1 мы можем увидеть, как человеческая культура развивается все более быстрыми темпами, все более направленный поиск и все более нисходящие методы приводят к эффективному решению проблем. Среди самых важных культурных инноваций следует упомянуть письменность, арифметику, деньги, часы, календарь – все эти изобретения внесли уникальный вклад в постоянно усложнявшуюся систему представлений, обогатившую нашу картину мира становившимися все более портативными, разборными, управляемыми, узнаваемыми, запоминающимися сущностями для производства сущностей, для использования их со все возраставшим мастерством. Это были, можно сказать, дарвиновские «изобретения», то есть изобретения без изобретателей или дальновидных авторов, похожие больше на птичьи крылья, чем на лопасти вертолета.

Свободно плавающие причины возникновения свойств и особенностей этих изобретений были постепенно найдены, описаны и распространены более поздними их бенефициарами, специалистами по ретроспективной реконструкции, которые смогли рассказать миру о важности фонем для построения слов, смысле нуля как числа, необходимости защиты монет от подделки, удобства изображения времени в виде линии, круга, объема, практичности использования названий для дней недели. Все эти артефакты, передающиеся в виде культуры, абстрактные или конкретные, служат совершенными инструментами для мышления, однако они не были плодами ума каких-либо конкретных одаренных разработчиков94.

Это так же верно в отношении многих, – возможно, даже большинства, – инструментов для разных видов деятельности, которые мы добавили в наши копилки в течение последних тысячелетий. В своей книге «Секрет нашего успеха» антрополог Джозеф Хенрич (Joseph Henrich. The Secret of Our Success, 2015) исследует в деталях замечательные артефакты, такие как каяки, и утверждает, что вряд ли они были изобретены каким-то одним человеком: многие люди внесли свое улучшение, свой вклад в прежнюю модель. Знания, накопленные об этих артефактах, как правило, являются продуктом ретроспективного теоретизирования, а не оригинальных открытий. Возможно, они состоят в основном из побочных продуктов попыток передать навыки ученикам, вторичных комментариев, которые призваны улучшить понимание процесса в целом, – или обречены остаться «фальшивым осознанием», убедительной, но ошибочной «теорией» на тему.

Освоение и использование новых мемов, помогающих решать те или иные задачи, как правило, повышает уровень понимания у тех, кто занимается решением, но не всегда. Иногда «решатели» натыкаются на решения, не понимая, как или что они сделали, но молва о них ширится, и порой их репутация выше, чем они заслуживают. Если вам когда-нибудь удавалось сделать «блестящий» ход в шахматах, но оценить его результат удалось только после игры и секрет успеха остался понятным лишь вам, вы понимаете, о чем я. Существует всеобщая тенденция приписывать изобретателям больше выдающихся способностей, чем у них на самом деле есть, это способствует увековечиванию мифа о божественной силе знаменитых гениев и бросает отсвет и на всех нас. Разве мы не разумные животные, прославляемые со времен Аристотеля? Те же самые иллюзии понимания толкают нас и на приписывание разумных поступков животным (растениям, даже бактериям, в чем мы уже убедились), искажая реальные способности наших братьев – и нас самих.

Одно из правил хорошо подготовленного мошенничества состоит в том, что оно должно использовать нашу уверенность в том, что нас вокруг пальца не обведешь, и дать нам доказать нашу проницательность, прежде чем подвергнуть испытанию нашу убежденность. И как часто мы бываем шокированы, обнаружив, насколько мы уязвимы перед мошенниками и мистификаторами; и признавая себя жертвой, мы порой совершаем дополнительный грех, приписывая жуликам более выдающиеся умственные способности, чем на самом деле. Весьма часто их уловки довольно стары и отточены поколениями потомственных обманщиков, в таком виде они передаются от отца к сыну. Классическим примером может служить старинная игра в наперстки, известная еще со времен Древней Греции. Вам показывают три скорлупки грецкого ореха или перевернутых наперстка, под одним из которых якобы прячется горошина; затем наперстки быстро передвигаются по столу: и где же теперь горошина? Ваши ставки, господа. Вокруг столика с игрой крутится небольшая толпа, люди следят за игрой и делают ставки. Как разумный человек, вы присоединяетесь к толпе, держа руки в карманах и придерживая кошелек, и следите за игрой. Некоторые парни выигрывают, другие проигрывают, но во всех случаях вы, как умный, отслеживаете все движения рук и понимаете, где была совершена ошибка. После тщательного изучения хода игры, вы обретаете уверенность и решаетесь, достаете кошелек и следите за руками взглядом орла, замечая все тайные уловки. Делаете ставку – и проигрываете! Как такое может быть? Очень просто: у жулика в запасе два тайных движения, одно вам дали отследить, а второе нет, и оно осталось невидимым для всех, кроме обманщика и его подельников. Толпа вокруг вас состоит из подельников-зазывал, которые намеренно демонстрируют глупость, невнимательность, излишнюю доверчивость, чтобы вы могли «объяснить» их проигрыш и приготовиться действовать по-другому. Манипулятор обладает завидным мастерством – он умеет удерживать внимание и делать нужное движение вовремя, он расчетливо ждет вашей ставки, но новым этот обман будет только для вас.

В более пристойных социальных условиях наше восприятие испытывает воздействие той же идеализированной ауры понимания посредством сельского хозяйства, торговли, политики, музыки и искусства, религии, юмора, короче, всего того, что именуется цивилизацией. Фермеры, имеющие большие урожаи, должны понимать, что они делают, точно так же, как успешные биржевые маклеры, популярные музыканты, выигрывающие выборы политики. Соглашаясь, что глупая удача играет трудноуловимую роль, мы следуем общепринятым правилам – просим совета у того, кто кажется успешным. Модели классической экономики, предполагающие, что действующие в них агенты рационально используют доступную информацию для оптимизации рыночных решений, обладает неоспоримой привлекательностью веры в рациональность действительности. Чрезмерно упрощая и идеализируя реальные взаимодействия между разными людьми в мире, эти модели превращают беспорядочную человеческую деятельность в нечто предсказуемое, в объяснимую последовательность явлений, и они неплохо работают в процессе достижения целого ряда целей. Мы не можем быть идеально рациональными, но и не настолько иррациональны. К примеру, объяснение закона спроса и предложения вполне прозрачно: поскольку покупатели стремятся минимизировать свои затраты, а продавцы желают максимизировать прибыль, цена на любой товар будет колебаться в зависимости от его доступности и желательности. Это не закон физики: это диктат рационального поведения, и пытаться бороться с этим законом не менее глупо. (Если вы раздобудете тайную информацию о чем-то важном, чего нет на рынке, вам может показаться, что вы обманули закон спроса и предложения, однако на самом деле вы просто используете его: выгода, которую вы можете получить, будет определяться все той же тенденцией в поведении ваших жертв, каковую предписывает вышеупомянутый закон.)

Когда мы рассматриваем традиционные представления о культурной эволюции, в нейтральном смысле культурных изменений со временем, главной темой становится все та же экономическая модель – как будто вся человеческая культурная эволюция проходила возле предела понимания, и все культурные объекты ценились по важной причине. Культурные сущности в этой модели состоят из благ, которые рационально приобретаются, поддерживаются, ремонтируются и передаются по наследству следующим поколениям, вместе с технологиями их сохранения и наслаждения ими. Мы защищаем то, что ценим, мы передаем его тем, чьи интересы хотим защитить, и мы инвестируем в инфраструктуру, необходимую для поддержания этих благ в рабочем состоянии. Эта модель не работает в случае культурного мусора – прискорбных, но весьма заразных привычек, которые распространяются, несмотря на наше отношение95 – или неких скрытых культурных изменений, которые происходят так, что мы их не замечаем (новое значение слов, вроде «книга хорошо зашла»), но довольно хорошо действует в случае тех сущностей, которые хотя бы часть людей полагают культурными сокровищами. Гранд-опера существует за счет меценатов, которые поддерживают также консерватории и учреждают призы за замечательное исполнение музыкального наследия. Музеи и библиотеки, университеты и исторические здания, знаменитые поля сражений и монументы требуют дорогостоящего ухода, и те, кто ценит их, тяжело работают, чтобы сохранить культурное богатство. Многие люди посвящают свою жизнь сохранению традиционных ремесел и видов деятельности: ткачеству, вышивке, работе с деревом, кузнечному ремеслу и народному танцу, бальным танцам и конной выездке, японской чайной церемонии. Последователи религий тратят значительную часть собираемых пожертвований для сохранения, отопления, обустройства культовых сооружений, оплату сотрудников, часто из скудных средств, остающихся на помощь бедным.

Изучая вершины современной культуры, все эти восхитительные артефакты, абстрактные и конкретные, что поддерживают наши здоровье и безопасность, освобождая нас от тяжкого бессмысленного труда и наполняя наше свободное время искусством, музыкой, развлечениями, приключениями, мы обнаруживаем множество примеров искусно созданных предметов. Мы знаем, что они стали результатом умного созидания, поскольку мы много раз наблюдали и фиксировали процессы творчества и общались с их создателями, слушали их объяснения и выводы, изучали их технологии и цели, их эстетические взгляды, во многих случаях исследовали даже их доказательства и документацию.

Мы живем на самом деле в эпоху интеллектуального созидания, и она длится уже несколько тысячелетий, судя по доступным документам. Строители пирамид знали, что они делали, и имели в руках четкие цели и планы, в которых разбирались и которым неукоснительно следовали, организуя труд тысяч рабочих совсем не так, как строят свои замки термиты: строительство осуществлялось под контролем сверху вниз и опиралось на всеобщее понимание задач. Это не значит, что строители пирамид не руководствовались внушительным массивом ноу-хау – мемов, которые были отточены и оптимизированы в ходе относительно бессознательных повторений в прежние века. Каждое поколение получает в наследство накопленные знания, большая часть которых к настоящему времени практически закреплена в тысячах свидетельств, включая памятные неудачи тех мятежников, которые решали отправить традиции побоку и попробовать другие методы и стандарты. Хотя значительная часть этого с трудом добытого знания уже зафиксирована, объяснена, проанализирована и усовершенствована в трудах по всем мыслимым направлениям, мы не должны ошибочно предполагать, что авторами всех этих документов были сами изобретатели и разработчики принципов и практик. Как правило, со времен Аристотеля до настоящих дней объяснения и рекомендации в хранилище знаний являются чем-то вроде истории вигов, начертанной победителями, триумфально описавшими открытия и стыдливо умолчавшими об ошибках и тупиковых исследованиях.

Если мы хотим сформулировать идею интеллектуального созидания, мы должны устоять перед соблазном мифотворчества и уделить внимание истории провалов, не самых удачных поисков, которых полно вокруг нас. Во-первых, это повысит нашу оценку лучшего достижения. Например, мое понимание того, как восхитительно высокое искусство, подпитано часами, проведенными в европейских музеях второго ряда, в которых каждый может увидеть сотни средних работ тех же стилей и на те же сюжеты, что вдохновляли Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Родена, и сразу заметить, насколько безжизненны и разбалансированы они по сравнению с шедеврами. Нотные библиотеки по всему миру заполнены тысячами классических симфоний, которые никогда не будут исполнены по вполне уважительным причинам (вполне возможно, в куче тусклых композиций прячется истинный шедевр, однако немного найдется музыкантов, которые захотят взвалить на себя титанический труд копаться в этой куче). Это соревнование в процессе почти невидимого накопления культуры играет роль, мало отличающуюся от роли, которую выполняют умершие бездетными организмы разных видов, чья конкуренция подтолкнула отвагу тех, кто выжил, и чьи потомки живут сегодня. Гайдн, Моцарт, Бетховен развили свой талант в мире, где жило множество менее одаренных композиторов, ну, или менее удачливых96.

В ходе этого целенаправленного пестования одомашненных мемов принимается множество сознательных, обдуманных решений, и модель экономики применяет эти принципы как для построения теории, так и в более конкретных коммерческих ситуациях. Закон спроса и предложения управляет будущими траекториями развития как школ верховой езды, так и производства леденцов. Однако даже в самых бюрократических и рационализированных институциях существуют некие признаки изменений – эволюции, – которые ускользают от экономической модели, они кажутся просто шумом или случайностью. Некоторые из этих изменений и на самом деле являются просто шумом, и на самом деле случайным, однако многие из них управляются не рациональным давлением рынка, но конкуренцией в дарвиновской эволюции мемов: идет постоянная борьба мемов за воспроизводство, и поэтому следует помнить о предубеждениях, которые подпитывают конкуренцию, спуститься с высот чистой рациональности (см. рисунок 13.2) на землю, где далеко не сознательные носители генерируют лихие проекты, привлекающие эксплуататоров человеческих слабостей; эти носители полусознательно с разной степенью точности чуют собственную выгоду в адаптации, ревизии, подгонке мемов, возникших (в результате смешения естественного отбора и сознательного созидания) для использования слабых мест, которые они угадывают в своих жертвах.

Это последняя волна гонки вооружений, которая двигала генетическую эволюцию в течение трех миллиардов лет, и она отличается в основном тем, что использует значительную долю сознательного понимания для ускорения внедрения инноваций и ответных реакций. Это понимание в основном – продукт языка и других средств коммуникации.

Рисунок 13.2. Дарвиновское пространство культурной эволюции с промежуточными явлениями

Выход этих новых видов информации на сцену меняет селективную среду революционным образом. Привычная дарвиновская эволюция путем естественного отбора, лишенная способностей к предвидению, действует среди популяций, тоже лишенных способности видеть будущее. Тем, кто выживает, повезло быть лучше оснащенным для новых условий существования, чем их сородичам, и это маленькое преимущество грозит новыми рисками или возможностями. Если антилопа гну совершит некий новый маневр и спасется тем самым от хищника, она не сможет передать его другим антилопам, чтобы они ему обучились, и «весть об успехе» не разнесется по всей саванне. У людей же существуют развитые традиции передачи разных советов (плохих и хороших), стоит только их сформулировать. Все басни, народные сказки, эпосы, вся житейская мудрость, которую вы впитываете «с молоком матери», сегодня дополняются разными слухами и сплетнями, усиливаются за счет письма, публикаций и других современных технологий. Гонка вооружений ускоряется и усложняется за счет разных сторонних историй, подзаголовков, подробностей, поскольку люди, забив голову информацией, дополняют ее своими выдумками.

Сегодня уже трудно найти кого-то, кто поверит, что нигерийский принц оставил ему наследство, хотя двадцать лет назад этот трюк отлично работал; он стал всем известен и превратился в повод для смеха (Hurley, Dennett, and Adams, 2011). Почему, можете вы спросить, эта афера продолжает возникать то там, то сям и почему мошенники продолжают использовать ту же старую сомнительную историю о миллиардере, который хочет оставить вам наследство? Да потому, что мошенники не дают себе труда и времени совершить усилие и придумать что-то поумнее.

Стоимость рассылки миллиона писем существенно ниже того дохода, который может принести (со временем) раскрутка одного лоха, который все-таки клюнет. Вам не надо стараться привлечь много «пчелок». Большинство потенциальных жертв, которые поведутся сначала на обман, все-таки быстро засомневаются и легко обнаружат обман и уйдут, не принеся ни копейки, а некоторым может даже понравиться играть роль жертв. Для того чтобы снизить усилия, потраченные на ловлю рыбы, которая будет норовить соскочить с крючка, приманка должна быть сделана настолько примитивной, что только по-настоящему тупой, ограниченный, доверчивый человек сможет заинтересоваться ею всерьез. Короче, мошенничество требует особых фильтров, чтобы усилия были направлены на самую уязвимую жертву.

Политологи и рекламщики, маркетологи, аналитики и спекулянты агрессивно наблюдают за сферой мемов и постоянно в ней копаются, пытаясь найти новые веяния, новые возможности, новые трещины в броне скептицизма и осторожности, которую все люди, кроме самых наивных, используют для защиты. Каждый хочет стать «вирусным», найти новые пути обойти всех искателей внимания, атакующих со всех сторон. Эта текучесть информации в человеческой культуре и возможность ее использования в борьбе, дискредитации, уничтожении, а также в обновлении, улучшении, приспособлении и распространении толкает новые мемы отодвигать постепенно дарвиновскую эволюцию мемов на задний план.

Допускал ли я мысль о том, что меметика почему-либо не сможет быть надежным теоретическим инструментом для моделирования сегодняшней (и завтрашней) культурной эволюции? Рассмотрим еще раз утверждение Стивена Пинкера, приведенное в главе 11:

Поразительные свойства произведений культуры, а именно их изобретательность, красота и истинность (по аналогии со сложными адаптивными свойствами организмов) порождены умственными вычислениями, которые «направляют», то есть изобретают – «мутации» и «обретают», то есть понимают – «характеристики» (Steven Pinker, 1997, p. 209).

Это близко к истине для некоторых культурных явлений, однако, как мы смогли убедиться, настаивая на том, что лишь изобретательность и знание работают в культуре, Пинкер ограничивает область нашего интереса только культурными сокровищами и тем самым преувеличивает роль творческого созидания. Вдобавок Пинкер недооценивает деформации, встроенные в наши разговорные практики: потребность в причинах, которые предшествовали бы нашим способностям. Когда мы овладеваем нашим родным языком, мы попадаем в пространство причин, не свободно плавающих рациональностей, но установленных обоснований, определенных причин, которые мы признаем и одобряем, которые служат нам ответами на вопрос «почему?». Передача информации затруднена, поскольку у нас не всегда есть хорошие ответы, но это не мешает нам продолжать игру.

Почему вы строите лодки именно так?Потому что мы всегда их так строили!Почему это хорошее объяснение?Потому что так оно и есть!

Нормы заставляют нас искать причины даже тогда, когда мы теряемся в поисках ответа. Обязательно надо иметь причину для своего поведения. Это интенциональная основа действия, всегда предполагающая рациональность: должна существовать причина, или мы не делали бы этого! Столкнувшись с этим требованием, многие поддаются искушению найти какую-нибудь более-менее подходящую причину и выдвигать ее с загадочным видом, тем самым порождая удобные объяснения, которые иногда могут быть даже недалеки от истины. Если в голову не приходит ничего удобоваримого, можно воспользоваться мудростью предков:

Они знали почему, и мы благодарны им за науку, даже если они и не рассказали нам, в чем было дело.Отсюда рукой подать до…Господь думает за нас97.

Детей, пока они не научатся говорить, надо дрессировать, как собачек. Не трогай! Нет! Иди сюда! Прекрати! Молодец. Ну, снова за свое! Родители не предполагают, что дети что-либо поймут; они же еще малыши. Но когда они начинают говорить, мы начинаем подсовывать им причины: Не трогай – горячо! Не трогай – грязь! Ешь – это полезно! Послушание, даже слепое послушание, полезно в качестве основы; у нас будет еще возможность объяснить и аргументировать это позднее. «Потому что я так сказал!» – очень важный этап. А потом, когда мы вырастаем, мы знакомимся с нормами, принятыми в человеческом обществе, которые включают в себя презумпцию рациональности в каждом, особенно во взрослых людях, но, конечно, не в наших домашних животных. Пони, выполняющий задания вместе со всадником, восхищает и изумляет нас. Как умно! Пастушьи собаки тоже являются превосходными примерами, и они восхищают нас своей исключительностью. Но мы не относимся к животным так, как мы относимся друг к другу.

Это неотъемлемая особенность использования языка: по умолчанию мы понимаем речь, и если кто-то нарушает эту уверенность, мы можем оказаться дезориентированными. В чужой стране вам нужно узнавать дорогу и пытаться объясниться на родном языке в надежде, что вам повезло встретить кого-то, кто его понимает. Туземец улыбается и слушает, кивает, глаза его радостно сияют, вы выкладываете все свои секреты, а потом он заявляет, что не понял ни слова. Ба, да что ж это такое!

В нашей повседневной жизни мы самонадеянно упиваемся пониманием, мы видим насквозь незнакомцев, друзей, родных. Мы полагаем, что люди думают, что у нас есть причины, резоны, которые мы можем сформулировать, для того, что мы делаем, и мы без труда находим эти причины – часто неосознанно – когда вопрос застает нас врасплох. Именно поэтому теория мемов вызывает такие споры, выглядит столь подрывной, как отмечает Пинкер. У нас важные причины действовать! Мы – творцы! Мы готовы объяснить все. Это оскорбительно – предполагать, что некоторые из наших мозговых штурмов представляют собой всего лишь нарушения мозговой деятельности, вызванные атакой конкурирующих мемов. Мы здесь главные!

Мы и на самом деле главные в достаточно высокой степени. Это триумф вторжения мемов: они превратили наш мозг в разум – наш разум, – способный принимать или отвергать идеи, с которыми мы сталкиваемся, понимать и развивать их по причинам, которые мы часто можем сформулировать благодаря приложениям, установленным в наших головных компьютерах.

Однако у нас далеко не всегда существуют причины, и это то, что отличает нас от воображаемых, но невозможно рациональных носителей ИИ, вечной мечты изобретателей. В этой системе знаний все причины предстают нисходящими, так, будто мышление – это сплошное доказательство теоремы. Когда ИИ говорит вам что-то, вы всегда можете задать вопрос о причинах и получить немедленно ответ, поскольку все, что порождает искусственный интеллект в стиле GOFAI, должно быть рациональным выводом из аксиом, хранящихся в его памяти. Он может продемонстрировать вам доказательства, а вы – критиковать его пошагово, если будет охота.

Возникновение технологий «глубокого обучения» и байесовских методов было встречено со смешанными эмоциями многими специалистами по когнитивистике. Почему? Тот факт, что эти новые когнитивные устройства работают столь хорошо, удивляет и восхищает, и их применение скоро охватит весь мир, но… даже если они дадут нам ответы на трудные вопросы, которые раньше было трудно сформулировать, они не в силах ответить на вопрос «почему?». Они станут оракулами, которые не смогут принять участие в игре в вопросы и ответы (подробнее об этом – в последней главе).

Пинкер, Уайльд, Эдисон и Франкенштейн

Первая обязанность человека в жизни – быть как можно более искусственным.Оскар Уайльд

Стивен Пинкер, в своем, как всегда, четком комментарии к моему курсу лекций о мозге, мышлении и поведении, прочитанном в Гарварде в 2009 году, высказал свои критические замечания о мемах:

Созидание без творца – главное свойство биологической эволюции, но в культурной эволюции все наоборот: у нее есть творец – человеческий разум – и в этом нет ничего мистического и таинственного (23 апреля 2009, см. по ссылке https:// www.youtube.com/watch?v=3H8i5x-jcew).

Мы с Пинкером согласны, конечно, в том, что у биологической (генетической) эволюции нет творца, и мы согласны в том, что мощь человеческого разума-создателя тоже созидалась (до самого недавнего времени) без участия создателя. Однако я считаю, тем не менее, что большая часть этого созидания происходила и происходит благодаря меметической, не генетической эволюции. Задолго до того, как у нас появился современный разум-творец, у нас сформировался мозг, который изменялся под влиянием внедрявшихся в него мемов.

У сторонников теории мемов впереди еще много разъяснительной работы, хотя мы уже живем в эпоху разумного созидания. В своем комментарии Пинкер привел два отличных примера: происхождение слова акне, которое возникло из неисправленной опечатки в греческом слове acme, означающего возвышение; этому он противопоставил термин палимония, возникший благодаря «творческому озарению или остроумию», как комбинация pal (приятель) и alimony (алименты), по типу французского portmanteau (port – нести, manteau – пальто). Однако мы не знаем, правда ли это. Термин палимония был впервые произнесен публично адвокатом по разводам Марвином Митчельсоном в 1977 году, когда его клиентка Мишель Триола Марвин подала не увенчавшийся успехом иск против актера Ли Марвина, с которым не состояла в официальных отношениях (см. Wikipedia, статья palimony), и неизвестно, было изобретение Митчельсона озарением или результатом подбора вариантов «алименты, танцементы (хм), дерьмоменты, поигралбросилименты (ой…)… Палимония – ха, это можно взять на вооружение!» Я знаю двух каламбуристов, которые признались мне, что именно так они и сочиняют, упорно, используя всякую фразу, что слышат, отбрасывая 99 % и даже больше того, что получается. Не очень творческое созидание, кропотливый, беспорядочный, полубессознательный труд – не так ли?

Удивительное свойство нашего отношения к остроумию или гениальности мы предпочитаем не знать, как это получается. Мы думаем, что Оскар Уайльд обладал весьма ярким остроумием. Но без всякого сомнения его репутация заметно упадет в наших глазах, если мы узнаем, что он не спал ночи напролет, упорно прокручивая в голове «И что же я отвечу, если кто-нибудь спросит меня… И каково должно быть мое оригинальное мнение о…». Представьте, что мы узнали, что он напряженно работал над этим, оттачивал набор острот для вечернего приема, старательно запоминал их и постоянно тренировался, чтобы быть готовым в подходящий момент выпалить, ведь краткость – душа остроумия. Это по-прежнему будут его остроты, и их остроумие станет зависеть от того, окажутся ли они сказанными в нужный момент (как заметил один польский комик). Временной фактор очень важен для почти любого творческого действия – ведь возможность предвидеть и предупреждать проблемы свидетельствует о силе разума. Приземленное описание производства Уайльдом шуток может разочаровать нас, но привлечет внимание к тому факту, что творческие умные решения зависят от количества и качества вложенного труда, и то, как эти изыскания распределены во времени, не влияет на результат, если он приходит вовремя.

Знаменитое высказывание Томаса Алва Эдисона о том, что «гений – это 1 % вдохновения и 99 % пота», у многих людей вызывает недобрые мысли: может для Эдисона и некоторых других туповатых, но упорных изобретателей это и было правдой, но настоящие гении отметают эти проценты, – так утверждал Пикассо! Подобные мысли скрывают от нас правду о взаимовлиянии творчества и сознания – это одно из искажений той самой картезианской гравитации, которую мы начинаем ощущать по мере приближения к теме сознания. Мы хотим, чтобы наш разум наполнялся «вдохновением» и «сверхъестественным», и попытки разделить эти наши самые драгоценные дары кажутся нам кощунством (и филистерством вдобавок). «Только тот, кто слишком глуп, полагает, что наш мозг всего лишь устройство из нейронов; он ничего не понимает в магии разума!».

В свою замечательную книгу об индийской магии Ли Сигел (Lee Siegel, 1991) включил пассаж, который я часто цитировал:

«Я пишу книгу о магии», – объясняю я, и меня тут же спрашивают: «Настоящей магии?» Под настоящей магией люди понимают чудеса и сверхъестественные силы. «Нет, – отвечаю я, – о фокусах, не о настоящей магии». Настоящая магия, другими словами, это то, что не является настоящим, а то, что по-настоящему поразительно, но может быть сделано человеком, – не настоящая магия» (стр. 425).

Даже многие нейробиологи, убежденные натуралисты, начинают вздрагивать, когда близко подходят к тому, как эта вся нейронная машинерия работает, как творит чудеса, и скромно утверждают, что даже и не пытаются решать «Великую Загадку» (Chalmers, 1995), оставляя «настоящую магию» сознания, как тайны космоса, будущим поколениям, которые смогут решить ее с помощью пока невообразимых революционных преобразований в физике. Тем, кто так думает, следует задуматься о коммерческой тайне, раскрытой одним из лучших иллюзионистов, Джейми Иэном Свиссом (Jamy Ian Swiss, 2007): «Никто даже не догадывается, насколько тяжело мы трудимся, чтобы вас обмануть. Это тоже секрет, тайна магии». Если вы никогда не пытались вообразить, как попытаться достичь чуда тяжкими усилиями, вас будут обманывать постоянно. Я вспоминал в главе 2, что у якобы «настоящих» волшебников нет ни стыда, ни мозгов.

Поскольку такой вещи, как «настоящая магия», не существует, любая траектория, по которой движется гениальный ум, в конце концов должна исходить из многоступенчатых усовершенствований, созданных и внедренных в последние несколько миллиардов лет. Тем или иным путем ум был поднят (благодаря продуманным усовершенствованиям) до уровня Пространства созидания, из которого он начал действовать быстрее и эффективнее. Пусть «вдохновение» равно 1 % или достигает 99 %, – оно в любом случае служит лишь характеристикой транспортного средства, на котором мы мчим по Пространству созидания, обладающему собственной отнюдь не сверхъестественной историей изысканий и разработок, заполненному невероятным количеством комбинаций генов, образования, жизненного опыта, обучения, и бог знает еще чего – диеты, возможности услышать случайно некую музыкальную фразу, временного или постоянного эмоционального дисбаланса, и да, порой чуточку «безумия» – ментального заболевания или патологии, дающих случайные преимущества (для мира искусства, если не для художника).

Когда мы пытаемся вообразить, «сколь много» изобретений мы можем приписать творческим способностям отдельного художника, мы пытаемся получить хотя бы приблизительное представление о них, воображая себе отдельную область Пространства созидания, которую нужно пересечь ради конечного результата. Проблему можно очертить в мысленном эксперименте:

Предположим, что доктор Франкенштейн создал монстра, Спекшира, и он теперь сидит и строчит пьесу Спамлет. Кто автор Спамлета?

Во-первых, отметим то, что я считаю не относящимся к сути эксперимента. Я не утверждал, что Спекшир робот, созданный из металлических и силиконовых чипов, или, наоборот, из человеческих тканей – клеток, протеинов, аминокислот, атомов углерода. Поскольку работы по конструированию и сборке велись доктором Франкенштейном, никакого значения не имеет, какие материалы были использованы.

Вполне может оказаться, что единственным возможным способом создать достаточно маленького и быстрого, экономно потребляющего энергию робота, способного сидеть на стульчике и печатать пьесу, – это сделать его из искусственных клеток, наполненных искусно сделанными протеинами в качестве движущей силы, ну и другими наноботами, основанными на углероде. Это любопытный технический и научный вопрос, но он не имеет отношения к нашей теме. Ровно по той же причине, если Спекшир будет сделан из металла и силикона, он может быть размером с Галактику, коли это будет необходимо для установки всех важных приложений в его программу, – и мы вынуждены будем снять ограничения со скорости света для нашего мысленного эксперимента. Подобные технические подробности обычно объявляются не имеющими значения в подобных экспериментах. А если доктор Франкенштейн решит сделать своего робота из белков и тому подобного, – так тому и быть, это его личное дело. Если его робот окажется способен скрещиваться с обычными людьми и зачать ребенка, родоначальника нового вида, – вообще круто, но нас волнует только одно детище Спекшира – Спамлет. Итак, вернемся к нашему вопросу:

Кто автор Спамлета?

Чтобы понять, как отвечать на этот вопрос, нам придется заглянуть внутрь и посмотреть, что происходит внутри Спекшира. В случае одной крайности, мы найдем внутри файл (если Спекшир – робот с компьютерной памятью) или иную сохраненную версию Спамлета, загруженную готовой к запуску. В этом крайнем случае автором Спамлета является, без сомнения, доктор Франкенштейн, а его промежуточное творение, Спекшир, просто устройство для хранения данных, этакий прикольный процессор. Вся научно-конструкторская и творческая работа была проделана заранее и скопирована в Спекшира тем или иным способом.