Книга: Тест Роршаха. Герман Роршах, его тест и сила видения

Назад: Глава четвертая Необычайные открытия и воюющие миры

Дальше: Глава шестая Маленькие кляксы, полные форм

Глава пятая

Свой собственный путь

Весной 1906 года, будучи студентом-медиком, только что сдавшим предварительные экзамены и вышедшим на практику, Роршах не мог представить себе подобный синтез и тем более создать его. Он с жадностью стремился к новому опыту, но помимо бесед с пациентами, медосмотров и вскрытий ему было дозволено не так уж многое. Тем не менее, как следует из его очередного письма к Анне, Роршах был рад наконец-то заниматься практической медициной: «Настоящая работа с настоящими пациентами, проблеск моей будущей карьеры!» Он мог «в основном только смотреть. Но тут есть на что посмотреть». После первых двух недель пребывания на работе, трудясь больше чем по пятьдесят часов в неделю, он писал: «Не думаю, что я когда-нибудь забуду эти четырнадцать дней».

У него накопилось много историй. Шестнадцатилетний мальчик, провалившийся сквозь стеклянную крышу, – врачи думали, что смогут спасти его, «но через три дня его мозг лежал на анатомическом демонстрационном столе». «Нам показывали старую женщину с желтым, будто восковым лицом; она ни разу не открыла глаза, а через два дня я лично видел, как ее тело расчленяли на вскрытии. Молодой мужчина с ужасно распухшей рукой был накачан обезболивающими препаратами и прооперирован, а когда он очнулся, то увидел, со стоном, который я никогда не забуду, что у него нет больше правой руки. Привезли двадцатиоднолетнего студента – он разрезал себе запястье в том месте, где мы щупаем пульс, – он хотел убить себя. Девушке около восемнадцати лет отроду, у которой было несколько венерических заболеваний, пришлось показывать свои интимные места аудитории из 150 студентов. И так далее, каждый день, – и все из-за того, что бедные люди не имели достаточно средств, чтобы заплатить за лечение. Это трагедия всех клиник».

Он был потрясен тем, как относились к происходящему некоторые его соученики, те самые, что пили пиво и мечтали о тросточках с серебряными рукоятками: «Подумать только, как реагируют на все студенты того типа, что я описывал раньше. Мы должны сохранять хладнокровие, глядя на эти вещи, – вот как обстоит дело. Но быть циничным и грубым, превращаться в моральных уродов, – нет, врачи так поступать не должны».

Эти впечатления, пускай и захватывающие, определенно не могли научить его «понимать от сердца». Реальность, в которой ему приходилось осматривать десятки пациентов в день, плюс бесконечные часы консультаций «заставили взглянуть на любые идеалы более объективно», писал он Анне. «К докторам относятся больше с недоверием, чем с благодарностью, в общении больше грубости, чем понимания». Той весной он положил в своей рабочей комнате в Цюрихе небольшую книгу учета, чтобы пациенты могли записывать в ней свои имена. Спустя полгода он пролистал ее и увидел там всего тридцать имен, что, конечно, было намного меньше общего числа прошедших через комнату за это время пациентов. Это сказало ему лишь об одном – нужно уезжать отсюда. Одна и та же схема повторялась в жизни Роршаха. Годы спустя, после «двух месяцев непрерывного общения с людьми», он писал своему другу, что «сыт этим по горло и страстно желает чего-то более уединенного и личного. Человек не может каждое мгновение своей жизни быть экстравертом».

«Здесь я знаю уже слишком многих людей, – писал он сестре в том же письме 1906 года, где впервые описывал Ольгу Штемпелин. – Понимаешь, что это значит? Они приходят и зовут тебя куда-то пойти, потом снова приходят и отнимают у тебя единственное время, когда ты хотел бы побыть один. Они отбрасывают тень на твою свободу». Ольга уехала в Россию, и, при всем своем интересе к людям, Роршах «был готов покинуть эти места, оставив позади тех, чье присутствие в своей жизни не считал обязательным».

Оставшееся обучение он большей частью провел заочно – выезжал из Цюриха на кратковременные подработки в разные места Швейцарии, выезжал за границу. Студенты старших курсов часто проводили семестры в других институтах, осваивая различные специальности, а летом работали подмастерьями дипломированных врачей в частной практике, но Роршах получил в итоге намного более широкий опыт, чем большинство остальных. Отчасти из-за его личной склонности отличаться от более привилегированных соучеников, но и потому, что он нуждался в деньгах и брался за любую работу, которую мог найти.

Сперва он на семестр поехал в Берлин, и это был первый его побег из Швейцарии со времен Дижона. «Берлин, с его миллионами людей, позволит мне вести более уединенную жизнь, чем в Цюрихе», – писал он Анне. Поначалу ему удалось найти то, к чему он стремился: «Я здесь в абсолютном одиночестве… Я был совсем один первые несколько дней, и сейчас большую часть времени остаюсь один – к счастью».

Он жил в типичной берлинской комнате на четвертом этаже, с одним окном, из которого открывался вид на множество других окон. Внизу был маленький двор – «немного камней и немного травы», где росло единственное дерево, «обществом» которого Роршах по-настоящему наслаждался. Ночи он проводил дома или гуляя по улицам, которые всегда были полны людей, почти до рассвета. Он любил посещать театр, цирк, кинематограф.

Но хаос современного мегаполиса был не для него. В начале 1900-х Берлин был одним из крупнейших и быстрорастущих городов в мире. За последние шестьдесят лет его население выросло пятикратно и составляло два миллиона человек, не считая еще одного миллиона проживавших в окружавших столицу новых пригородах. Трамваи ездили по улицам до трех часов ночи, а по выходным некоторые линии работали и всю ночь. Бары были открыты до самого утра. Бесконечное строительство новых зданий лишь добавляло шума и сумятицы: всего сто шагов, пройденных по оживленной Фридрихштрассе на перекрестке столетий, представляли собой, по словам одного историка, прогулку сквозь «какофонию, в которую сливались завывавшие на шоссе клаксоны, мелодии шарманщиков, крики продавцов газет, звонки молочных фургонов фирмы “Болле”, голоса торговцев овощами и фруктами, хриплые мольбы нищих, зазывные шепоты легкодоступных женщин, низкий гул трамваев, скрип их колес на старых железных рельсах, – и миллионы шагов: шаркающих, быстрых, тяжелых. А еще – калейдоскоп красок… неоновые огни, яркое электрическое освещение офисов и заводов… фонари, висящие на запряженных лошадьми каретах, фары автомобилей, гирлянды лампочек, дуговые фонари, карбидные лампы». Даже по сравнению с Веной, Парижем и Лондоном, Берлин казался особенно текучим, неопределенным и неустойчивым явлением, которое «все время чем-то становится, но никогда не является». Одна из крупнейших ежедневных газет, провозгласившая себя «самой быстрой газетой в мире», так написала о Потсдамер-платц: «Каждая секунда здесь рождает новую картину».

Многие приезжие обретали в Берлине свободу и широкие возможности, но сердце Германа принадлежало Швейцарии – или, возможно, уже Ольге. Его восприятие города было отчетливо неблагосклонным: «За несколько лет в Берлине станет больше жителей, чем во всей нашей Швейцарии, но ведь главную роль играет качество, а не количество, – писал он своему пятнадцатилетнему брату Паулю. – Радуйся, что ты не берлинец. Тут есть старики, которые, возможно, за всю свою жизнь никогда не видели вишневого дерева. За два месяца я ни разу не встретил корову или даже простую кошку». Он призывал Пауля: «Наслаждайся нашим прекрасным швейцарским воздухом, и, я надеюсь, ты станешь настоящим человеком, свободным и честным, с реальным жизненным опытом, а не как те, кого я каждый день вижу здесь». Он находил окружающих людей «холодными» и «скучными», общество – «подлым», а общую картину – «идиотской».

Хуже всего был конформизм немцев, которые, по мнению Роршаха, были даже менее свободны, чем русские при царе. Он оказался в Берлине как раз во время одного из самых знаменитых за всю историю Германии проявлений бездумного повиновения власти. 16 октября 1906 года, за четыре дня до приезда Роршаха, некий проходимец купил в нескольких магазинах разные части обмундирования капитана прусской гвардии, надел их на себя – и стал новым человеком. Он отдавал приказы солдатам, арестовал мэра города Кёпеник и конфисковал городскую казну, ссылаясь на приказы кайзера, – и все повиновались ему, не задавая никаких вопросов, только по той причине, что видели на нем форму. Страницы газет пестрели рассказами о «капитане из Кёпеника» и до, и после его ареста, который состоялся 26 октября. Он стал народным героем. Немцы «поклоняются униформе и кайзеру», писал Роршах Анне из Берлина, и «думают, что они лучшие люди во Вселенной, в то время как на деле они лишь лучшие бюрократы».

Россия все так же влекла Роршаха. В июле 1906 года, еще до того как начался его берлинский семестр, Анна Семенофф, еще одна русская, изучавшая медицину в Берлине и Цюрихе, пригласила Германа посетить Москву, но вмешалась политика. Россия сотрясалась от первой в ХХ веке революции, вызванной катастрофической войной с Японией, и Роршах решил лишний раз не рисковать, поскольку он все еще был главной финансовой опорой для своей семьи. Когда Семенофф вернулась в Берлин и вновь пригласила его, на этот раз на рождественские праздники, Роршах согласился. В декабре 1906 года он поехал из Берлина в Москву.

Это был самый волнительный месяц в его жизни. Впервые он своими глазами увидел место, которое называл «страной неограниченных возможностей». Огромный, светящийся яркими красками репортаж, который он отправил по возвращении своей сестре, был полон на удивление прочувствованных описаний Москвы: вида, открывавшегося со Спасской башни, двадцать пять тысяч извозчичьих саней, абсолютно бесшумно передвигавшихся по городу, замерзших извозчиков, «вытапливающих сосульки из своих бород» над кострами посреди улиц. Он посещал культурные мероприятия, от Московского Художественного театра, «который, как говорят, является лучшим в мире», до оперы в Большом, ходил на лекции, собрания сект, политические встречи; он снова встретился со своим старым другом Трегубовым. Русские помогли ему выйти из своего «защитного панциря». Расхожее выражение гласило, что Санкт-Петербург является головой России, а Москва – ее сердцем, и Роршах был с этим согласен: «За две недели в Москве можно увидеть и понять о русской жизни больше, чем за год в Петербурге».

Путешествие в Россию совпало по времени с тем, когда Роршах, по его собственным ощущениям, окончательно повзрослел. Он хотел сперва уехать из Берлина, чтобы «пойти по стопам отца». Как он писал в своем отчете Анне: «Но лучше поискать свой собственный путь. Если сын недостаточно смел, чтобы найти свою дорогу в жизни, он всегда может пойти по чьему-то проторенному пути позднее». С этого времени Герман лишь изредка упоминал отца в своих письмах, за исключением важных семейных годовщин и памятных событий. Свою тоску от потери отца он выразил очень продуктивно, став ради него врачом и продолжая охотиться за новыми впечатлениями от путешествий и искусства – увлечений, которые он унаследовал от Ульриха.

Россия утолила его потребность к расширению горизонтов, которую Роршах, несомненно, смог бы удовлетворить другим способом, даже если бы не познакомился с Трегубовым в Дижоне. Никто не перечитывает «Войну и мир» во время изнурительной двухмесячной сессии, предшествующей выпускному экзамену в медицинском училище, а Роршах в 1909 году именно этим и занимался, просто из интереса к русской культуре. Такое свойственно людям, не желающим уподобляться своему текущему окружению и повсюду ищущим возможности для интеллектуальной и культурной жизни.

После России Западная Европа показалась ему унылым местом. Роршах уехал из Берлина в начале 1907 года, «разочарованный и пребывающий в легкой депрессии», а его следующий семестр выглядел немногим лучше. «Берн не так уж плох, – писал он Анне, – разве только слегка приземленный и линялый, а люди здесь в большинстве своем хамовитые и грубые, причем до такой степени, что даже я, не самый изысканный человек в мире, прямо скажем, ошеломлен». Остаток 1907 года и весь 1908 год он провел в Цюрихе, работая помощником врача, где только можно, но было очевидно, что студенческая жизнь и Швейцария могут предложить ему не так уж много сверх этого.

По крайней мере его сестре удалось, наконец, вслед за ним вырваться из обывательской трясины Шаффхаузена. В начале 1908 года, после того как она провела два года, работая гувернанткой во франкоговорящей семье на западе Швейцарии, Герман помог ей найти такую же работу в России, и Анна ухватилась за этот шанс, чтобы увидеть «страну неограниченных возможностей», о которой так много слышала от брата. В течение следующих нескольких месяцев его письма состояли почти из одного лишь восхищения на этот счет. Страница за страницей, он помогал Анне с русской грамматикой, маршрутами и расписанием поездов, давал ей советы насчет того, сколько багажа с собой брать и как провезти его через таможню.

Путешествие Анны стало для Роршаха заменой новой собственной поездки в Россию. Оставаясь в Швейцарии, он мог оживить в памяти картины, о которых сам рассказывал в письмах. «Когда я читал твое первое письмо, то фактически гулял по Москве вместе с тобой, воспринимая твои слова визуально». Воспоминания о собственном путешествии пригодились, когда он давал сестре советы, а также засыпал ее вопросами и предположениями: видела ли она уже русскую оперу, Большой театр, встречала ли Трегубова, Толстого, – про всех и про все. Роршах попросил ее прислать ему репродукции картин русских художников, а также посоветовал купить фотоаппарат, сказав, что это поможет лучше видеть окружающий мир: «Сделай это. Даже если камера обойдется в месячную зарплату, имея ее, ты получишь столько удовольствия, что поймешь – оно того стоило. Будет очень здорово, сидя дома на склоне лет, иметь архив изображений из мест твоей предыдущей жизни, – так все это живее сохранится в твоей памяти. Кроме того, когда у тебя есть камера, ты и на окружающее пространство смотришь по-другому, видишь его лучше». Он начал с того, что давал ей советы: «Я могу легко набросать для тебя несколько подсказок, но ты сможешь научиться фотографировать лишь после того, как сделаешь свой пятидесятый снимок», но вскоре уже сам спрашивал совета у нее: «Прилагаю одну из своих фотографий. Она получилась бурой, ей не хватает воздуха. Как, по-твоему, что с ней не так? Это недостаточная или чрезмерная экспозиция? Я слишком мало сил вложил в обработку или, напротив, переборщил?»

Побыв «отцом и матерью» для Анны после смерти их родителей, он теперь входил в роль ее старшего брата. «Я могу обратиться к нему с любым вопросом, – думала Анна. – Как студент-медик и молодой врач, он посвятил меня в секреты того, откуда происходит жизнь, и дал моей охочей до новых впечатлений душе много пищи для размышлений». Среди всевозможных советов и инструкций Герман прислал своей восемнадцатилетней сестре описание «мясного рынка» берлинских проституток: «Элегантные с головы до ног, одетые в бархат и шелк, с макияжем, напудренные, с подведенными бровями, с ресницами, накрашенными черным и красным, – вот так они разгуливают по улицам. Но еще печальнее видеть мужчин, которые бросают на них бесстыдные, насмешливые, похотливые взгляды, – все это на самом деле их вина».

Когда у Анны появился собственный сексуальный опыт, он продолжал ее поддерживать: «На удивление многие мужчины рассматривают женщин как сексуальные объекты. Не знаю, много ли ты думала о том последнем случае, но, надеюсь, ты все-таки его обдумала. Оставайся верной убеждению, что женщина – тоже человек, который может быть независимым и который может и должен улучшать себя и быть самодостаточным. Также пойми, что должно существовать равенство между мужчинами и женщинами. Не в политической борьбе, а в домашней сфере и в первую очередь в сексуальной жизни». Он считал, что его сестра имеет полное право знать о сексе столько же, сколько знал он сам.

Большинство людей, говоря на темы секса, начинают лицемерить, но Роршах рекомендовал сестре воздерживаться от ханжеского отношения. «Вопрос про “аиста” самый деликатный в жизни ребенка, – советовал он ей, когда она работала гувернанткой. – Конечно же, ты не должна никогда ничего говорить про аиста!» Она должна была показывать ребенку оплодотворенные цветы, беременных животных, процесс рождения котят. «Это не столь уж большой шаг в сторону от стандартных отговорок, но он помогает лучше донести тему».

Анна жаждала знаний о более широком мире, чем привычный, и Герман был счастлив дать их ей, но ожидал также и от нее получить не меньше. «Возможно, ты вскоре узнаешь про обстановку в России больше, чем знаю я, – писал он. – Мужчины видят страну, только когда вокруг есть другие люди. Но нюансы общественного взаимодействия, сопутствующая ему ложь, традиции и обычаи являются дамбами, что перекрывают нам видение реальной жизни». Женщины, однако, «видят намного лучше», поскольку у них есть доступ к частной, семейной жизни: «Сейчас ты находишься в самом центре очень отличающейся от нашей окружающей среды. Так человек получает возможность узнать страну, по-настоящему ее узнать. Извлеки из этого преимущество и по-настоящему приглядись к тамошним людям. И напиши мне. Именно ты должна рассказать мне о русских офицерских семьях, я не знаю о них практически ничего».

Роршах был обуреваем любопытством относительно того, что не мог увидеть сам, и с самого начала был убежден, что разные люди – особенно принадлежащие к разным полам – имеют обособленные, но вполне поддающиеся передаче взгляды на жизнь. Знание требовало как близости к предмету, так и взгляда с дистанции. «Любить родину можно научиться лишь после того, как побываешь за границей», – написал он однажды сестре. Он стремился изучить каждый аспект человеческой природы, который мог изучить, и для этого ему нужна была Анна. «Пиши мне почаще, сообщай обо всем, что только будет приходить в голову и может быть записано, хорошо?.. Каковы люди? Как выглядит сельская местность и ее население? Пиши мне больше, как можно больше!»

Он хотел укрепить свою связь с сестрой. «Знаешь, сестренка, – написал он в 1908 году, – я бы хотел, чтобы мы с тобой писали друг другу как можно больше. Так мы сможем оставаться близкими друг другу, невзирая на все эти многочисленные страны, горы и границы, что разделяют нас. Или даже станем еще ближе, я думаю, у нас это получится». У них получилось. За исключением короткого возвращения в Швейцарию в 1911 году, Анна оставалась в России до середины 1918 года, пережив революцию и войну и растеряв в разбушевавшемся хаосе почти все, что имела. Адресованные ей письма Германа, которые он писал после 1911 года, утеряны, но его сердце, несомненно, оставалось в России вместе с сестрой, – и с Ольгой.

Годы, прошедшие после того, как летом 1906 года Ольга познакомилась с Германом, также стали для нее временем учебы и путешествий, но к началу 1908 года прекрасная русская девушка и симпатичный русофил были уже парой. У него были серьезные намерения и сильные чувства, но он держал их под строгим контролем; он любил наблюдать за вспышками эмоций других людей, и в Ольге нашел человека, подарившего ему много таких возможностей. Позднее он сказал, что она показала ему мир, подарила способ жить в нем. Она, ко всему прочему, была синестетом – обладала способностью, которая всегда восхищала Германа. В возрасте четырех лет она нарисовала семь разноцветных арочных ворот, и этот рисунок служил ей визуальным вспомогательным инструментом для запоминания дней недели. Со своей стороны, Ольга была далеко не настолько же очарована Швейцарией и швейцарским образом жизни, как Герман Россией, но относилась к ним достаточно лояльно и, как и Роршах, стремилась обрести в жизни какую-нибудь стабильность.

Ольга вернулась в Россию в конце июля 1908 года, Герман сопровождал ее лишь до Линдау, привлекательного немецкого приграничного городка на восточном краю Боденского озера. Если Роршах с нетерпением ждал ответов от Анны, то его уцелевшие письма к Лоле – так Ольгу называли друзья и члены семьи – были полны настоящего отчаяния: «Любовь моя, дорогая моя Лолюша, так много времени прошло с тех пор, как я в последний раз получал весточку от тебя, – уже больше суток. Пиши, Лола, пиши. Мне здесь так скучно и пусто… Я сижу тут после завтрака, курю и думаю о тебе. Вечерняя почта прибудет в течение часа. Но с утренней почтой ничего не пришло, будет ли сегодня хоть что-нибудь? Я хочу знать, как дела у моей девочки!!». Чуть позже приписано уже другим карандашом: «Сейчас четыре часа, а я так и не получил никакой почты сегодня!»

Ольга была занята, работая с холерными пациентами в своей родной Казани, а к концу ноября она перебралась в город поменьше и победнее, расположенный в более чем трехстах милях дальше на восток. «Она нехорошо там себя чувствует, – сообщал Герман в своих дневниках. – Все, что она видит повсюду, так это грязь и грубость… Она так одинока». Оставшись в Цюрихе, Роршах провел еще одно лето на работе – в Кринсе близ Люцерна и в Тальвиле на берегу Цюрихского озера. Он продолжал собирать истории, чтобы поделиться ими с Анной:

«Четверо моих пациентов скончались, но все они были отвергнутыми обществом стариками, чьи организмы разрушились до такой степени, что им только и оставалось, что умереть. Врач в любом случае ничем не помог бы им. С другой стороны, мне удалось привести к счастливому исходу трудные роды – очень тяжелый случай тазового предлежания, в процессе которого мне пришлось вытаскивать ребенка при помощи специального устройства. Рядом стояла повитуха и говорила о «редких, чудесных случаях», когда таким детям удается прийти в мир живыми. Она не верила в благополучный исход, и уже готова была произвести срочное предсмертное крещение на заднем дворе, поскольку эти люди были католиками. Но мне в конце концов удалось спасти ребенка, так что необходимость в таком крещении отпала».

Параллельно с работой он налегал на оставшуюся часть академической программы, каждый вечер занимаясь вместе с другом всю осень и зиму. «У меня с собой были все эти книги и конспекты, и у меня появились жировые складки от того, что я так много времени проводил в сидячем положении», – писал Роршах. Он не мог дождаться, когда же он сможет позволить себе закричать: «Наконец-то! Наконец-то я разделался с учебой!» 25 января 1909 года он заявил: «Ничто не держит меня в Швейцарии, кроме наших гор». Ровно через месяц Роршах успешно сдал выпускные экзамены.

Теперь он мог открыть частную медицинскую практику, но его профессиональные возможности оставались ограниченными. Можно было за низкую зарплату трудиться в университетской клинике – в его финансовой ситуации этот путь был неприемлем, – или же пойти работать в более изолированную лечебницу для душевнобольных, где зарплата была чуть побольше, а спектр профессиональных психиатрических возможностей шире, но не было путей для университетской карьеры. Он выбрал работу в лечебнице Мюнстерлингена, с директором которой познакомился, когда был интерном в больнице неподалеку. Приступать нужно было в августе. Однако первым делом Герман хотел воссоединиться с Ольгой и заложить основы для переезда в Россию навсегда. Он надеялся, что за год в России сумеет заработать достаточно, чтобы погасить все свои долги, – в Швейцарии ему понадобилось бы для этого шесть лет или даже больше.

Сразу после выпускных экзаменов он отправился в Москву, чтобы навестить Анну, а после поехал в Казань. Герману удалось улучшить свой разговорный русский до такой степени, что он мог работать в русскоязычном окружении. Он наблюдал за пациентами в неврологической клинике, а после провел четыре недели, пробираясь сквозь бюрократическую волокиту, чтобы получить разрешение посетить крупную психиатрическую лечебницу в Казани, где содержались более одиннадцати тысяч пациентов и имелись горы неисследованного рабочего материала. «Если наука здесь и не очень далеко зашла вперед, – сказал он Анне, – то по крайней мере документы содержатся в порядке». Пациенты представляли собой «странную смесь: русские, евреи, немецкие колонисты, сибирские язычники». Однако местные врачи, как отмечал Роршах, «не были знакомы с интересными вопросами расовой психиатрии». Под этим выражением он, вероятно, имел в виду наследственные психические заболевания, а также расовые и национальные различия в людской психологии. Он был уверен, что легко найдет работу в России, и его «очень манила перспектива начать работать в казанской лечебнице» или в одной из других российских больниц. Ему нравилось, «насколько бесконечно свободнее, открыто, естественно и честно общаются здесь люди друг с другом». В другой раз он написал: «Мне нравится русская жизнь. Люди очень прямолинейны, и можно быстро добиваться своих целей (если, конечно, тебе не нужно иметь дело с властями)».

К сожалению, ему пришлось иметь с ними дело – и раздражающе непрозрачная, полная произвола бюрократия не допустила его к медицинской практике в России. «Это ожидание! В России просто нужно научиться ждать… Главное неудобство состоит в том, что очень трудно получить четкий ответ… Мне придется искать какие-нибудь обходные пути». В такой же ситуации оказался еще один его швейцарский коллега, напрасно проведший в Санкт-Петербурге долгие восемь месяцев. Роршаху пришлось вернуться к штудиям, которые он так рад был оставить позади: литература, география, история, на этот раз на русском языке. Хотя он и понимал, что должен уметь ориентироваться на местной почве – ведь если бредовый больной считает, что он тот или иной русский царь или граф, то доктор должен понимать, о чем говорит его пациент, – получить удовольствие от процесса изучения этих нюансов было затруднительно.

В личном плане это тоже было время испытаний. «Казань – не такой большой город, как Москва. Это просто “очень большой маленький город”, и здесь чувствуешь это во всем, включая людей», – писал Герман. Казань была больше, чем Цюрих, но очень провинциальна, хотя там и был парк, называвшийся «Русская Швейцария», своего рода зеркальное отражение расположенной в Цюрихе «Маленькой России». Герман помогал Ольге готовиться к ее собственным экзаменам, по всем двадцати трем предметам. Мать возлюбленной показалась ему слишком похожей на его мачеху – навязчивая, стремящаяся все контролировать, отказывающая в понимании. Роршах и Ольга планировали пожениться в России, но им не хватило на это денег: «…Конечно же, мы бы не стали устраивать свадьбу в кредит. Я очень хотел провести свадебную церемонию, потому что Ольга пошла еще на одну работу, где ей предстояло провести еще пять месяцев. Никогда ведь не знаешь, что может случиться. Я хотел подарить ей хотя бы это».

Роршах провел в России пять месяцев, прежде чем вернуться в Швейцарию, уже не как стажер, бегающий из клиники в клинику или прорывающийся сквозь бюрократические препоны соискатель, но как опытный психиатр. К тому времени он стал находить в родине Ольги и некоторые недостатки. Роршах был потрясен, узнав, что глубоко женоненавистническая книга Отто Вейнингера «Пол и характер» была переведена на русский язык и знакома самому широкому кругу русских читателей, поскольку, как он ранее писал Анне, ни в одном из знакомых ему европейских обществ не относились к женщинам так, как в России. «У нас для мужчины достаточно, чтобы женщина не была слишком глупой, не была ужасающе уродливой и не была бедна, как церковная мышь; но ему нет дела до того, что она на самом деле собой представляет. Совсем не так дела обстоят в России – по крайней мере среди интеллигенции. В России женщины – особенно самые интеллектуальные из них – являются силой, которая хочет помочь обществу в целом. И они могут помочь. И они помогают, а не только подметают пол и стирают детские пеленки».

Он ожидал, что книгу, автор которой «пытается доказать, что Женщина абсолютно ничего не стоит, а Мужчина – это все», в России могут «разве что высмеять», – сам он ее отметал как «самый диковинный вздор» от человека, который «вскоре был объявлен сумасшедшим». Вместо этого она стала здесь бестселлером.

Как и в случае с более ранними жизненными впечатлениями, которые заставили его пересмотреть свои прежние идеалы, путешествие, предпринятое Роршахом в 1909 году, развенчало его чрезмерно романтизированный образ России, заставив мыслителя спуститься с небес на землю. Он утверждал, став еще сварливее, чем был в Берлине, что принцип равноправия для всех зародился в швейцарских семьях и что «это правда, и остается правдой, что мы, западные люди, находимся на намного более высоком культурном уровне», чем «полуазиатские массы» населения России. Когда Анна стала подумывать о браке с русским офицером, Герман горячо возражал. Помимо того что она заинтересовалась офицером, а не «врачом, инженером или кем-то еще в этом роде», он предупреждал ее, что ей «придется стать русской, а это нехорошо… Подумай вот о чем: ты – гражданка свободной страны, старейшей республики в мире! А Россия является единственной в мире абсолютной монархией, за исключением нескольких государств Африки… Твои дети родятся в самом закоснелом и реакционном государстве на Земле, – вместо того чтобы появиться на свет в одном из самых продвинутых, и они даже могут закончить свои дни в самой солдафонской армии – русской».

О себе он писал: «Сам я еще вернусь когда-нибудь в Россию, но моим отечеством остается Швейцария, и я могу сказать, что события последних нескольких лет сделали меня еще большим патриотом, чем я был раньше. Если наша Швейцария когда-нибудь окажется в опасности, я буду сражаться бок о бок со всеми остальными за нашу древнюю свободу, за наши горы». В июле 1909 года он вернулся в Швейцарию, чтобы заступить на новую работу в Мюнстерлингене, но этому предшествовал еще один безумный инцидент – его остановили на границе и заставили заплатить взятку за право покинуть Россию.

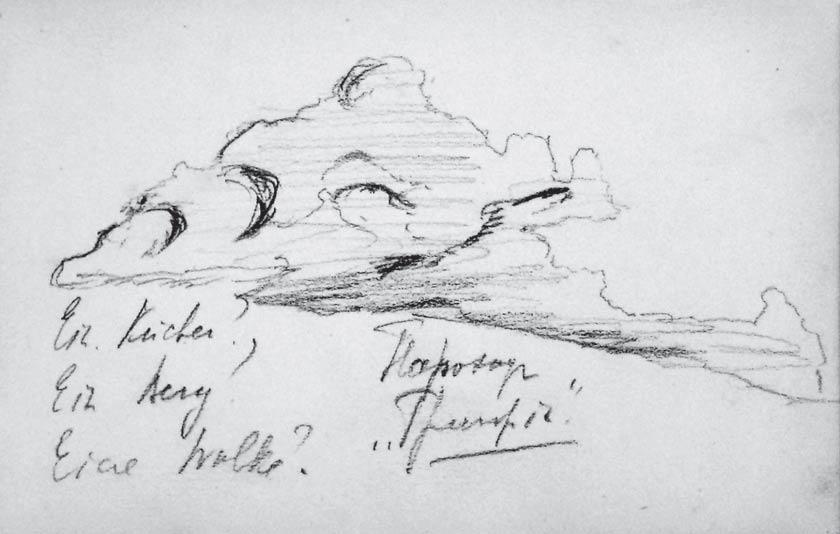

Находясь в России, Роршах делал зарисовки в своем блокноте: карандашные эскизы и цветные сцены всего, за что цеплялся его взгляд. На одной из страниц, за луковичным куполом церкви на берегу Волги, следует вот это изображение, возможно – дым, тянущийся из трубы парохода. Подпись на русском языке подтверждает эту догадку: «Пароход “Тригорье”». Левее, однако, Роршах написал: «Пирог? Гора? Облако?»

Назад: Глава четвертая Необычайные открытия и воюющие миры

Дальше: Глава шестая Маленькие кляксы, полные форм