Большой пожар

В Минске сегодня всюду вывешены флаги. Народный праздник. Люди наводнили улицы, и все выглядят орденоносцами — Белоруссия награждена орденом Ленина. Сегодня, 11 июля, день освобождения республики от белополяков.

Ветер, прогуливаясь по красным знаменам, навевает воспоминания. И всегда, когда ветер будет развевать красные знамена, у нас будет о чем вспоминать.

В моем возрасте мечты занимают еще обычно место воспоминаний, но во всех анкетах мы (я и все находящиеся в моем возрасте) пишем, что мы в гражданской войне не участвовали. А ну-ка припомним, а может быть, все-таки участвовали.

Мы не боролись с винтовкой в руках, мы не метали гранат. Но мы были детьми, детьми бедных людей. Мы бегали босиком, и случалось, что мы босыми ногами ступали по крови.

Меня пугала смерть. Смерть — густая, черная, с огненными кругами, с блуждающими мерцающими точками. Я с замиранием сердца проваливаюсь в бездну, я хочу крикнуть и не могу…

Маленький худой карличек, с трепетом носящий свою маленькую жизнь. Не по-детски проходили мои ранние детские годы (до десяти лет), детские годы, которым надлежит быть светлыми, которые, по совести говоря, должны длиться, как долгий прекрасный сон, обрывки которого при пробуждении тут же забываются.

Ужас смерти. Потому что кругом бушевала война, люди убивали друг друга.

Мы — я и товарищ мой Буля — ужасно боялись смерти. Даже ада мы не так боялись. В аду ведь живут. Правда, в аду колотят, но разве тут нам мало попадает?

Отцы наши брали нас с собой в синагогу. После вечерней молитвы они останавливались на улице и спорили о войне, о Дарданеллах, Константинополе. Спорят они, спорят, и мне начинает казаться, что внутри у отца что-то оборвалось и он уже не может закрыть рот и будет так говорить и говорить без конца. Сердце у меня начинает щемить, щемить, и мне кажется, что вот-вот я упаду мертвым.

Дома одна и та же картина: соседка Менуха, одетая во все свои десять платьев и повязанная всеми своими платками (чтобы ее не обокрали), распростерла свои крылья, как орлица, над своим сыном Нохемом, спасая его от когтей смерти. Она изо всех сил старалась, чтобы ее единственного сына, единственное ее украшение в жизни, ее нежного Нохема, не забрали на войну. Она выкапывала для него яму в сенях, она замуровывала его в стенку, она прятала его на чердаках. Она защищала его, как защищает львица своих детенышей.

Менуха оберегает больных от смерти. Она ставит им банки и клизмы. Она и заговаривать умеет.

Я был уверен, что она и ее Нохем будут жить вечно, как солнце на небе, как луна и звезды. Потому что Менуха ест бобы из большого чугуна, пьет квас из большой бутыли, спит в чем ходит и никогда ничем не болеет, разве только рожей, когда кто-нибудь сглазит. Она всех, всех переживет.

А на лице ее — на лице этой вечно живущей Мафусаилки — я вдруг вижу смертельный ужас, когда она заговорит о своем сыне Нохеме. В складках ее верхнего черного платка кроется этот ужас. У меня захватывает дыхание, и я боюсь смотреть на тени, наступающие изо всех углов.

На улице я забываю об этом. Но вот солнце заходит, оно проваливается в реку и желтит там уху, и на меня нападает куриная слепота. Словно свечка, потухает мир перед моими глазами, и меня, маленькую щепочку, окутывает мрак, въедается в мои глаза. Будто все исчезло, а меня одного оставили на высокой крыше. Я тяжело дышу. Вдруг кто-то берет меня под руку и уводит домой. Это Буля.

Я долго не могу уснуть. Голова горит. Я все время переворачиваю подушку. Но подушка в конце концов вся нагревается, и тогда я кладу ее в ноги. Но все равно наплывают огненные круги с точечками.

Из всех родных один только двоюродный брат Беня догадывался, что со мной что-то неладно. Он всегда приносил мне игрушечных лошадок. Стараясь открыть секрет жизни, я вспарывал им животы.

Чем Беня занимается, я не знал. Но когда вспыхнула революция, его первое время не видно было. Потом он стал появляться в шинели, и в глазах его был какой-то холодный, нездешний блеск. Когда Беня исчезал, во дворе каждый раз поговаривали, что его уже на свете нет. Иные с усмешкой отвечали:

— И куда ему там деваться, на том свете? Ад не отапливается — дров нет, а в раю нечем кормиться.

А когда Беня появлялся, никто не верил в его долговечность. В его глазах был какой-то холодный, нездешний блеск. Не жилец этот человек. Он порхает как бабочка. Для него жизнь — игрушка, он пропадет ни за что, не жить ему на свете.

Особенно не нравилась его жизнь соседке Менухе — Мафусаилке.

— От него пахнет порохом, — говорила она, — и гнилыми листьями. Его уже десять раз обстреливали и десять раз избивали. Отчаянный! Нет, таким людям деньги взаймы, даже на самые высокие проценты, давать нельзя. Наследников, у кого бы можно было истребовать заем, у них не будет…

Когда вошли белополяки, Беня исчез.

К нам во двор пришел офицер. Ему очень хотелось узнать, кто бросил бомбу. Пусть ему покажут, кто бросил бомбу, иначе он тут же расстреляет Нохема, сына Менухи.

Но Менуха и ее сын Нохем будут жить вечно.

— Панове, — сказала она ему, — я фельдшерица, я ставлю банки и клизмы, пойдемте, я сейчас вам дам чего-нибудь успокоительного.

И она повела его к себе в конуру.

Офицер был сердитый, с налитыми кровью глазами и красным, цвета заходящего солнца, носом…

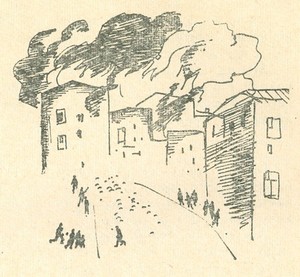

В один прекрасный день белополяки отступили из Минска. Они подожгли город. В тот день казалось, будто солнце заходит со всех сторон.

Я, крошечный каганец, стоял среди этого адского огня и ничуть не пугался.

Языки пламени, дым, снопы искр, — какая великолепная картина! То появляются львы, леопарды, тигры с огненными гривами, то вдруг поднимается огромная глыба дыма, утыканная множеством искр. Но в маленьком мозгу работает уже и крошечное сознание — вот пожарный извлек обгоревшего ребенка, и мое детское сердечко сжалось.

Я стою с открытым ртом. Женщины голосят с таким знанием дела, будто они специально готовились, репетировали. Но в этот монотонный плач вдруг врываются душераздирающие звуки. По этим воплям видно, какая тяга, какая неимоверная тяга у этих людей к жизни, а жизнь горит на их глазах. Мужчины онемели от хрипоты, у каждого в глазах весь пожар города, и, кажется, вот-вот у всех глаза забрызжут искрами и клубами вырвется дым изо рта.

Но вон уже кричит и моя мама.

Солнце заходит, и я ничего не вижу. Мать ведет меня за руку домой.

Я видел одни только огни, и ночью голову мне жгла подушка, будто она не перьями, а горячими углями наполнена была.

Мы, дети, на пожарище потом перестреливались камнями.

Воевали ребята Кацана против ребят Нени, а Кацан и Неня были на конях. Коней тогда очень легко было достать — они блуждали по всему городу.

На пожарище высыпали тогда и взрослые. Рыжая Неха нашла золотые часы, а кузнец Завл нашел живую индейку. Вокруг все еще дымилось, а индюшка затесалась куда-то и осталась живой.

Кое-кто из женщин в этот день попадал в ямы. Соседка Менуха, которая, как мне казалось, должна была жить вечно, которая так крепко цеплялась за жизнь своими черными ногтями, умерла нехорошей смертью, такой нехорошей смертью, что, вспоминая, я долго не мог прикоснуться к еде. А сын Менухи — Нохем, свет очей ее, умер через месяц от чахотки. Менуха заморила его в подполах.

Во дворе соседи говорили, что поляки убили двоюродного брата Беню. Целую роту комсомольцев зарезали поляки, и среди них и Беню.

Но через два дня на вспененном коне прилетел Беня. От него пахло порохом и махоркой. Шлем был прострелен и шинель продырявлена. Но сам он был цел и невредим, волос с головы не упал.

Я глядел на него с восхищением. Этот временный человек жив, а Мафусаилка, вечно живая, умерла.

Он тут же спросил у меня, где с оседка Менуха.

— Соседка Менуха, — ответил я ему, — утонула на пожаре в гадости.

Он сплюнул.

Хотя у него особого уважения не было к памяти соседки Менухи, он мобилизовал всех соседей. Он заставил их очистить все ямы, оставшиеся после пожара.

И тот, кто не ставил жизнь Бени ни в грош, и те, кому казалось, что Беня — блуждающая тень, мимолетная жизнь, теперь лишь почувствовали живую руку этого человека.

Беня уехал на броневике и оставил мне своего коня, чтобы я отвел его в «ТРАМОТ». Он сам посадил меня на коня.

В это время из дома послышался голос отца, он звал меня молиться, но я его не послушался.

Отец выбежал на улицу, а я сижу на коне.

Первый раз в жизни отец побоялся подойти ко мне.

Стегнув коня, я вдруг почувствовал такую свободу, как будто я из темницы вырвался.