Книга: Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста

Назад: Глава 3 Делай добро украдкой

Дальше: Глава 5 Репликативная бомба

Глава 4

Божественная функция полезности

Если мой преподобный корреспондент из предыдущей главы обрел свою веру благодаря одной осе, то Чарльз Дарвин утратил свою при помощи другой: «Я не могу убедить себя в том, — писал он, — что благодетельный и всемогущий бог преднамеренно сотворил Ichneumonidae с нарочитой целью, чтобы они питались живым телом гусениц». На самом деле причины постепенного отхождения Дарвина от религии, которое он не слишком афишировал, дабы не огорчать свою благочестивую супругу Эмму, были сложнее. Его упоминание семейства Ichneumonidae стало афоризмом. Мрачные повадки, о которых он говорит, свойственны и родственникам ихневмонид — роющим осам, встречавшимся нам в предыдущей главе. Самка роющей осы не просто откладывает яйцо в гусеницу, кузнечика или пчелу, чтобы личинке было чем питаться. Согласно наблюдениям Фабра и прочих, она еще и аккуратно вводит жало в каждый ганглий центральной нервной системы жертвы, парализуя ту, но не убивая. Так мясо остается свежим. Неизвестно, действует этот паралич подобно общему наркозу или же, как кураре, только блокирует способность двигаться.

Если верно второе, то жертва может быть осведомлена о том, что ее заживо поедают изнутри, не будучи способна пошевелить ни единым мускулом, чтобы что-нибудь предпринять. Выглядит варварской жестокостью, но, как мы увидим, природа не жестока, а всего лишь безжалостно равнодушна. Это один из тех уроков, что даются людям труднее всего. Мы не желаем признавать, что некоторые вещи могут быть не хорошими и не злыми, не жестокими и не добрыми, а просто бесчувственными: безразличными к любым страданиям, лишенными всякой цели.

Мы, люди, помешаны на целях. Нам непросто смотреть на что-либо, не задаваясь вопросом, «зачем» это нужно, какие здесь кроются мотивы, какие задачи ставятся. Когда такая одержимость целями принимает болезненные формы, она превращается в паранойю — склонность видеть намеренную враждебность там, где нет ничего, кроме случайного невезения. Но это лишь гипертрофированная форма почти что всеобщего заблуждения. Наблюдая практически за любым объектом или процессом, нам трудно удержаться от вопроса «зачем».

Для животного, постоянно окруженного механизмами, произведениями искусства, инструментами и прочими намеренно созданными предметами, желание повсюду видеть цели естественно, тем более что, просыпаясь по утрам, это животное сразу же начинает думать в первую очередь о собственных личных планах. Такие объекты, как автомобиль, консервный нож, вилы или отвертка, придают вопросу «зачем» законную силу. Наши предки-язычники задали бы его и по поводу грома, затмений, камней и ручьев. Сегодня мы гордимся тем, что оставили этот примитивный анимизм позади. Если валун, лежащий посреди речки, помогает нам перебраться через нее, мы рассматриваем такую пользу как случайный бонус, а не как истинное предназначение. Но старинное искушение берет реванш при ударах судьбы (собственно, в самом выражении «удары судьбы» слышится отзвук анимизма): «Почему, ну почему мое дитя стало жертвой рака (землетрясения, урагана)?» А когда речь заходит о происхождении всего сущего и фундаментальных законах физики, то же самое искушение зачастую приобретает приятный привкус, достигая своей кульминации в праздном экзистенциалистском вопросе: «Почему есть нечто, а не ничто?»

Я уже сбился со счета, сколько раз после прочитанной мною публичной лекции кто-нибудь из аудитории вставал и заявлял что-то вроде следующего: «Вы, ученые, отлично умеете отвечать на вопрос „как“. Но признайтесь, что, когда дело доходит до вопроса „зачем“, вы бессильны». Именно так высказался с места принц Филипп, герцог Эдинбургский, присутствовавший на выступлении в Виндзоре моего коллеги Питера Эткинса. Подобные речи всегда негласно подразумевают абсолютно никем не доказанную мысль, что, раз наука отвечать на вопросы категории «зачем» неспособна, значит, должна существовать какая-то другая дисциплина, уполномоченная отвечать на них. Разумеется, этот вывод совершенно нелогичен.

Боюсь, что доктор Эткинс слишком бегло отделался от Его Королевского Зачем. Сама возможность сформулировать вопрос еще не делает его ни правомерным, ни имеющим смысл. Существует множество предметов, по поводу которых можно спросить, какова их температура или какого они цвета, но вы не станете задавать эти вопросы применительно к ревности или молитве. Аналогичным образом вы вправе задаваться вопросом «зачем» по отношению к крылу велосипеда и дамбе водохранилища Кариба, но как минимум не должны исходить из убеждения, что тот же самый вопрос окажется все так же достоин ответа, будучи задан насчет булыжника, неудачи, Джомолунгмы или Вселенной. Вопросы бывают просто неуместными, как бы искренне ни хотелось нам их задать.

Живые существа расположены где-то посередине спектра, на одном конце которого находятся консервный нож и автомобильные дворники, а на другом — камни и Вселенная. В отличие от скал, организмы и составляющие их органы — это объекты, выглядящие так, будто они явно служат какой-то цели. И разумеется, как хорошо известно, очевидная целесообразность устройства живых существ легла в основу классического телеологического аргумента, использовавшегося разными богословами от Фомы Аквинского до Уильяма Пейли и современных «научных» креационистов.

Подлинный процесс, благодаря которому возникли крылья, глаза, клювы, инстинкты и все остальные аспекты живого, кажущиеся несомненно созданными с определенной целью, ныне хорошо понятен. Это дарвиновский естественный отбор. Данное понимание пришло к нам поразительно недавно: около полутора столетий назад. До Дарвина даже образованные люди, уже не спрашивавшие «зачем» по поводу скал, ручьев и затмений, негласно признавали правомочность такого вопроса, когда речь заходила о живых организмах. Теперь же им задаются только невежественные в научном отношении люди. Но за этим «только» скрывается та невыносимая истина, что мы все еще говорим о подавляющем большинстве.

На самом деле дарвинисты тоже спрашивают «зачем», однако в особом, переносном смысле. Зачем птицы поют? Зачем им нужны крылья? Дарвинист может для краткости принять подобную формулировку вопросов и дать на них осмысленные ответы в понятиях естественного отбора, воздействовавшего на птичьих предков. Иллюзия цели настолько сильна, что и сами биологи используют в качестве рабочего инструмента допущение об осмысленном устройстве. Из предыдущей главы мы узнали, что еще задолго до своей сенсационной работы о танце пчел Карл фон Фриш, наперекор твердо устоявшемуся противоположному мнению, обнаружил у некоторых насекомых способность к подлинному цветовому восприятию. На опыты, поставившие точку в этом вопросе, его подвигло простое наблюдение: растения, опыляемые пчелами, берут на себя немалый труд по производству яркоокрашенных пигментов. Зачем бы им это делать, если пчелы не умеют различать цвета? Метафора цели — а точнее, допущение, что в деле замешан естественный отбор, — была использована здесь, чтобы вывести важное умозаключение, касающееся устройства этого мира. Если бы фон Фриш сказал: «У цветков яркая окраска — следовательно, пчелы должны обладать цветовым зрением», такое рассуждение было бы весьма ошибочным. Но он был прав, говоря: «У цветков яркая окраска — следовательно, мне по меньшей мере стоит взять на себя труд провести еще несколько экспериментов, чтобы проверить гипотезу о наличии цветового зрения у пчел». Разобравшись с вопросом досконально, он выяснил, что у пчел хорошее цветовое зрение, но видимый ими спектр сдвинут относительно того, что видим мы с вами. Пчелы не воспринимают красный цвет (они могли бы назвать его «инфражелтым»), но зато способны видеть свет более коротковолнового диапазона, называемый нами ультрафиолетовым. Ультрафиолет для них — особый оттенок, который иногда обозначают выражением «пчелиный пурпур».

Уяснив, что пчелам видна коротковолновая часть спектра, фон Фриш снова принялся рассуждать, используя метафору цели, и задался вопросом: зачем им воспринимать ультрафиолет? Его мысль возвратилась к исходной точке — к цветкам. Хотя мы и не видим ультрафиолета, мы можем изготовить чувствительную к нему фотопленку и фильтры, которые пропускают только его, отрезая весь «видимый» свет. Движимый интуицией, фон Фриш сфотографировал несколько цветков в ультрафиолетовом спектре. К своей радости, он обнаружил узоры из пятен и полос, прежде не виденные человеческим глазом. Цветки, выглядящие для нас белыми или желтыми, в действительности украшены ультрафиолетовыми рисунками, которые нередко служат пчелам указателями направления к нектарникам. И снова предпосылка о наличии очевидной цели оказалась полезной: если бы у цветков был толковый разработчик, он наверняка воспользовался бы тем фактом, что пчелы способны видеть ультрафиолет.

Когда фон Фриш был уже стариком, самая знаменитая его работа (о танце пчел, обсуждавшемся в предыдущей главе) была поставлена под сомнение американским биологом Адрианом Веннером. К счастью, фон Фриш успел дожить до того, как его правоту подтвердил еще один американец — Джеймс Л. Гулд, в настоящее время работающий в Принстоне, — спланировавший один из самых блестящих экспериментов в истории биологии. Я немного задержусь на этом эпизоде, поскольку он имеет отношение к моему рассказу о том, сколь могуществен бывает способ смотреть на вещи, «как если бы они обладали разумным устройством».

Веннер и его коллеги не отрицали, что пчелы танцуют. Не отрицали они даже и того, что танец содержит всю информацию, о которой говорил фон Фриш. Отрицали они только то, что другие пчелы эту информацию воспринимают. Да, рассуждал Веннер, направление прямолинейного пробега в виляющем танце относительно вертикали в самом деле связано с местонахождением пищи относительно положения солнца. Но увы, пчелы не извлекают эту информацию. Да, действительно, в танце целый ряд параметров может быть трактован как сообщение о расстоянии до добычи. Однако нет надежного подтверждения тому, что пчелы этим пользуются. Возможно, они не в курсе. В доказательствах фон Фриша, по мнению этих скептиков, имелись изъяны, и, будучи повторены при наличии должного «контроля» (то есть с учетом альтернативных способов, какими пчелы могли бы отыскивать еду), его опыты больше не подтверждали гипотезу о языке танца.

Тут-то и выходит на сцену Джим Гулд со своими исключительно искусными экспериментами. Как мы уже говорили, он воспользовался давно известной особенностью медоносных пчел, о которой я сейчас напомню. Несмотря на то, что пчелы обычно танцуют в темноте и направление вверх на вертикальной плоскости служит им символом направления к солнцу на плоскости горизонтальной, они с легкостью переходят к другому — вероятно, более древнему — образу действий, стоит только зажечь свет внутри улья. Тогда они начисто забывают о гравитации и в качестве условного обозначения солнца используют лампочку, что позволяет им показывать угол направления по отношению непосредственно к ней. К счастью, при такой смене ориентиров никакого взаимонепонимания между пчелами не происходит. Зрительницы меняют свои ориентиры ровно таким же образом, как и танцовщица, и потому смысл танца остается прежним: пчелы по-прежнему отправляются за едой в указанном направлении.

И вот какую хитрость придумал Джим Гулд. Танцующей пчеле, чтобы та не могла видеть лампочку, он закрашивал глаза черной смолой. Следовательно, в своем танце она пользовалась традиционными обозначениями, основанными на гравитации. Однако пчелы-зрительницы ослеплены не были и лампочку видели. Поэтому в своей интерпретации танца они отказались от гравитационной символики, заменив ее другой, где в качестве солнца выступала лампочка. Наблюдавшие за танцем пчелы оценивали угол по отношению к свету, в то время как танцовщица ориентировалась на гравитацию. В сущности, Гулд вынудил пчелу соврать насчет местонахождения пищи. Причем не просто что-нибудь соврать, а указать конкретное ложное направление, которое исследователь мог точно регулировать. Разумеется, Гулд экспериментировал не с одной-единственной ослепленной пчелой, а с необходимой статистической выборкой пчел и всячески варьировал угол падения света. Обман неизменно удавался. Исходная гипотеза фон Фриша о языке танца была с триумфом реабилитирована.

Эту историю я рассказал не для развлечения. Она была мне нужна, чтобы указать как на отрицательные, так и на положительные стороны рабочего допущения о разумном устройстве. Впервые ознакомившись со скептическими статьями Веннера и его коллег, я не мог сдержать сарказма. И это было нехорошо, пусть даже в итоге Веннер и оказался неправ. Моя насмешливость целиком и полностью проистекала из предположения о разумном устройстве. В конце концов, Веннер не отрицал ни самого существования танца, ни того утверждавшегося фон Фришем факта, что в танце содержится сообщение о расстоянии до пищи и о направлении к ней. Веннер отрицал исключительно способность пчел считывать эту информацию. И ни я, ни многие другие биологи-дарвинисты не были в состоянии такое переварить. Танец столь сложен, столь досконально проработан, столь тонко отлажен для выполнения своей очевидной цели — оповещения других пчел о местонахождении и удаленности добычи, — что, по нашему мнению, эта тонкая настройка не могла возникнуть никаким другим способом помимо естественного отбора. В каком-то смысле мы попались на ту же самую удочку, что и креационисты, созерцающие чудеса живой природы. Танец был просто обязан приносить какую-то пользу, и по умолчанию это была помощь пчелам-фуражирам в нахождении пищи. Более того, полезными должны были быть именно те аспекты танца, что отлажены наилучшим образом: взаимосвязь угла и скорости с направлением к добыче и расстоянием до нее. Таким образом, с нашей точки зрения, Веннер просто не мог не заблуждаться. Мне это было настолько очевидно, что, будь я даже достаточно изобретателен, чтобы придумать гулдовский эксперимент с закрашиванием глаз (а это, конечно же, не так), я все равно не стал бы утруждать себя его проведением.

Гулд же оказался не только достаточно находчивым, чтобы придумать свой опыт, — он также взял на себя труд осуществить его, не поддавшись соблазну гипотезы о разумности устройства. Как бы то ни было, нить рассуждений, на которой мы балансируем, весьма тонка: подозреваю, что Гулд (как и прежде него фон Фриш в исследовании цветового зрения) достаточно верил в эту гипотезу, чтобы считать свой выдающийся эксперимент имеющим шансы на успех и, следовательно, стоящим затрачиваемого времени и сил.

А теперь позволю себе ввести в повествование два специальных термина: «обратное проектирование» и «функция полезности». Данный раздел я пишу под влиянием великолепной книги Дэниела Деннета «Опасная идея Дарвина». Обратное проектирование — это способ рассуждений, подобный следующему. Вы инженер и обнаружили некий искусственный объект, назначения которого не понимаете. Вы исходите из рабочей гипотезы, что он был создан с какой-то целью. Вы препарируете объект, пытаясь разобраться, какого рода проблему было бы удобно решать с его помощью: «Если бы мне хотелось создать механизм, чтобы он делал то-то и то-то, изготовил бы я нечто подобное? Или же убедительнее будет рассматривать этот предмет как прибор, действующий так-то и так-то?»

Логарифмическая линейка, вплоть до недавнего времени служившая палочкой-выручалочкой в благородном инженерном деле, стала с наступлением электронной эры пережитком, словно какой-нибудь артефакт бронзового века. Археолог будущего, найдя логарифмическую линейку и задумавшись о том, что это за штука, мог бы заметить, что она удобна для вычерчивания прямых линий и намазывания масла на хлеб. Однако предположить, будто какой-либо из двух этих способов применения и есть ее первоначальная функция, значило бы противоречить принципу экономии. Обычной линейке и столовому ножу не нужен скользящий движок посередине. Кроме того, если изучить расположение делений, обнаружатся точные логарифмические шкалы, слишком тщательно размеченные, чтобы появиться случайно. И нашего археолога осенит, что в эпоху, предшествовавшую появлению электронных калькуляторов, рассматриваемая структура представляла собой хитрое средство для быстрого умножения и деления. Загадка логарифмической линейки будет разрешена при помощи обратного проектирования, основывающегося на допущении о разумном и экономичном устройстве.

«Функция полезности» — термин не инженерный, а экономический. Он означает «то, что максимизируется». Экономисты-плановики и специалисты по социальному проектированию отчасти похожи на архитекторов и инженеров, поскольку тоже стараются максимизировать что-либо. Приверженцы утилитаризма стремятся к «наибольшему счастью для наибольшего числа людей» (замечу мимоходом, что фраза эта не так умна, как кажется). В рамках данной концепции тот или иной утилитарист может отдавать больший или меньший приоритет долговременной стабильности в ущерб кратковременным успехам, и имеются разногласия насчет того, чем измерять счастье: денежным довольством, наличием любимой работы, удовлетворением культурных потребностей или личными взаимоотношениями. Кто-то будет беззастенчиво увеличивать свое собственное благополучие за счет общественной пользы, оправдывая такой эгоизм философией, утверждающей, что совокупное счастье достигнет максимума, если каждый позаботится о себе. Наблюдая за поведением человека на протяжении жизни, можно определить его функцию полезности при помощи обратного проектирования. Занимаясь обратным проектированием действий правительства какой-нибудь страны, вы можете прийти к заключению, что максимизируемые параметры здесь — наличие рабочих мест и всеобщее благосостояние. В другой стране такой функцией полезности окажется сохранение власти президента, богатство конкретной правящей семьи, размер гарема султана, стабильность на Ближнем Востоке или поддержание цены на нефть. Я говорю это к тому, что функции полезности можно придумать самые разные. Не всегда очевидно, к максимизации чего именно стремится человек, фирма или правительство. Но, по-видимому, можно смело предполагать: что-нибудь они да максимизируют. Это связано с тем, что Homo sapiens — вид, до отказа напичканный целями. Принцип остается в силе, даже если функция полезности оказывается взвешенной суммой или какой-то другой сложной математической зависимостью со множеством входных данных.

Вернемся к живым организмам и попытаемся разобраться, какова их функция полезности. Ответы могут быть различными, но, что примечательно, все они в конечном счете сводятся к одному. Хороший способ наглядно сформулировать нашу задачу — это сначала вообразить, будто живые существа созданы Всевышним Проектировщиком, а затем, с помощью обратного проектирования, постараться выяснить, что же Он стремится максимизировать — какова «божественная функция полезности».

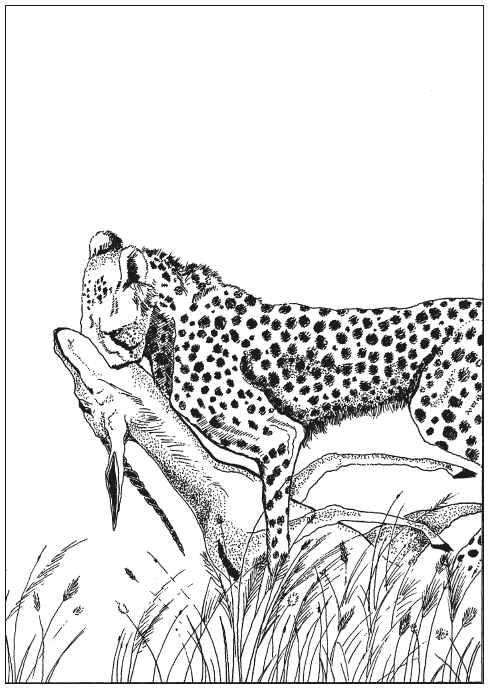

Судя по всем признакам, гепарды великолепно спроектированы ради какой-то цели, и обратное проектирование для выяснения их функции полезности будет не слишком трудным делом. По-видимому, они — хорошее орудие для убийства антилоп. Зубы, челюсти, глаза, нос, мышцы лап, позвоночник и мозг гепарда устроены именно так, как если бы целью Бога было максимизировать смертность среди антилоп. И наоборот, подвергнув обратному проектированию антилопу, мы обнаружим не менее впечатляющие признаки устройства, имеющего цель ровно противоположную: выживание антилоп и голод среди гепардов. Можно подумать, что гепарды и антилопы были созданы двумя соперничающими божествами. Или если предположить, что Создатель тигра и ягненка, гепарда и газели все же один, то что за игру он ведет? Быть может, он садист, получающий удовольствие от созерцания кровавого спорта? Или он стремится сдерживать численность африканских млекопитающих? Или же затеял хитрую интригу, чтобы поднять до максимума телевизионный рейтинг Дэвида Аттенборо? Все это вполне вразумительные функции полезности, которые могли бы оказаться реальностью. На самом же деле, разумеется, все они совершенно ошибочны. Теперь мы досконально знаем, в чем состоит единственная Функция Полезности жизни, и она не имеет ничего общего с вышеперечисленными.

Первая глава уже должна была подготовить читателя к пониманию того, что истинная функция полезности всего живого, максимизируемая в природе, — это выживание ДНК. Но ДНК не плавает в чистом виде — она заключена внутри живущих тел и должна как можно полнее использовать все имеющиеся в ее распоряжении рычаги. Последовательности ДНК, находящиеся в телах гепардов, максимизируют свою выживаемость, заставляя эти тела убивать газелей. Последовательности, находящиеся в телах газелей, максимизируют свою выживаемость, способствуя выполнению противоположных задач. Но и в том и в другом случае именно выживаемость ДНК стремится к максимуму. В настоящей главе я собираюсь показать на нескольких конкретных примерах обратного проектирования, как все обретает смысл, стоит лишь нам признать, что истинный максимизируемый критерий — выживаемость ДНК.

В диких популяциях соотношение численности самцов и самок обыкновенно составляет 50:50. Для тех многих видов, у которых имеется система гаремов, то есть меньшинство самцов узурпирует монополию на самок, такое соотношение полов выглядит нелепым с экономической точки зрения. В одной хорошо изученной популяции морских слонов 88 % всех спариваний приходилось на 4 % самцов. И ладно бы «божественная функция полезности» просто вела себя здесь крайне непорядочно по отношению к холостяцкому большинству. Все куда хуже: любое божество, стремящееся снизить издержки и думающее об экономии, непременно заметило бы, что бесправные 96 % потребляют половину пищевых ресурсов популяции (а на самом деле даже больше, поскольку взрослые самцы морских слонов значительно крупнее самок). Эти избыточные холостяки ничего не делают — только ждут, когда им представится возможность заменить кого-нибудь из счастливых 4 %, обладающих гаремами. Чем может быть оправдано существование таких непомерных холостяцких стад? Любая мало-мальски заботящаяся о рентабельности функция полезности обошлась бы без них. А самцов было бы ровно столько, сколько нужно для оплодотворения самок. Но и эта явная аномалия объясняется элегантно и просто, стоит только осознать истинную дарвиновскую функцию полезности: максимизацию выживаемости ДНК.

На примере с соотношением полов я остановлюсь подробнее, поскольку он изумительно ложится на экономические рассуждения. Чарльз Дарвин, по собственному признанию, был в замешательстве: «Прежде я думал, что если стремление производить оба пола в одинаковом количестве благоприятно для вида, то оно могло быть следствием естественного отбора, теперь же я вижу, что весь этот вопрос столь сложен, что лучше предоставить его решение будущему». И, как это часто бывало, дарвиновское будущее обеспечил великий сэр Рональд Фишер. Рассуждал он так.

У каждой родившейся на свет особи имеются ровно одна мать и один отец. Следовательно, измеряемый количеством дальних потомков общий репродуктивный успех всех живущих самцов должен быть в точности равен общему репродуктивному успеху всех живущих самок. Речь здесь идет не о любых самце и самке, ибо очевидно, что одни индивидуумы добиваются большего успеха, нежели другие, и это существенный момент. Сравниваются только общая совокупность самцов с общей совокупностью самок. Весь их вклад в потомство будет разделен, хоть и не поровну, между конкретными самцами и самками. Репродуктивный пирог, поделенный между всеми самцами, не больше и не меньше аналогичного пирога, доставшегося всем самкам. Таким образом, если, скажем, самцов в популяции больше, чем самок, то в среднем на одного самца приходится меньший кусок пирога, чем на одну самку. Отсюда следует, что средний репродуктивный успех (то есть ожидаемое количество потомков) самца, будучи оцениваем относительно среднего репродуктивного успеха самки, определяется исключительно соотношением полов. Репродуктивный успех среднестатистического представителя более малочисленного пола выше, чем у среднестатистического представителя того пола, что пребывает в большинстве. Только при равном соотношении полов, когда ни один из них не уступает другому в численности, репродуктивный успех самцов и самок одинаков. Этот замечательно простой вывод является результатом чистейшей диванной логики. Он не нуждается в подтверждении какими бы то ни было эмпирическими данными, за исключением того основополагающего факта, что у каждого родившегося детеныша один отец и одна мать.

Обычно пол определяется при зачатии, поэтому можно считать, что индивидууму его (или ее — в кои-то веки эта оговорка не просто ритуал, а необходимость) пол неподвластен. Будем, как и Фишер, исходить из того, что родитель способен влиять на пол своего потомства. Разумеется, под «влиянием» мы не имеем в виду осознанно или преднамеренно оказываемое воздействие. Однако мать может быть генетически предрасположена к тому, чтобы химический состав ее вагинальной жидкости был чуть менее благоприятным для сперматозоидов, дающих начало сыновьям, чем для тех, от которых получаются дочери. А отец — к тому, чтобы производить больше сперматозоидов для зачатия дочерей, а не сыновей. Какова бы ни была практическая сторона вопроса, представьте себе, что вы родитель, пытающийся решить, кого он больше хочет: сына или дочь. Повторюсь: речь идет не об осознанных решениях, а об отборе, действующем на многие поколения генов, влияние которых на особь сказывается на том, какого пола окажется ее потомство.

Если бы вы старались максимизировать число своих внуков, кого бы вам следовало произвести — сына или дочь? Мы уже видели, что детеныши должны быть того пола, какой в популяции малочисленнее. Тогда они смогут рассчитывать на относительно большее участие в размножении, а вы — на относительно большее количество внуков. Если же ни один пол не является более редким — другими словами, если соотношение полов уже 50:50, — предпочтение в пользу потомков какого-либо пола не принесет вам выгоды. Сын у вас родится или дочь — значения не имеет. Таким образом, если воспользоваться термином, который ввел в обиход великий британский эволюционист Джон Мэйнард Смит, соотношение полов 50:50 можно назвать эволюционно стабильным. Предвзятость вашего выбора окупается, только когда это соотношение отлично от 50:50. Вряд ли нужно спрашивать, зачем организмам максимизировать число своих внуков и более далеких потомков. Гены, заставляющие индивидуумов плодиться с наибольшей эффективностью, — это именно те гены, существования которых следует ожидать. Все окружающие нас животные унаследовали свои гены от тех, кому удалось стать предками.

Есть соблазн сформулировать теорию Фишера в виде утверждения, что 50:50 — оптимальное соотношение полов, но, строго говоря, это неверно. Оптимальный пол детеныша либо мужской, если самцов меньшинство, либо женский, если в меньшинстве самки. Если ни один пол не малочисленнее другого, то оптимум отсутствует: правильно устроенному родителю должно быть абсолютно все равно, сын у него родится или дочь. Равное соотношение полов называют эволюционно стабильным, поскольку естественный отбор не благоприятствует никакому отклонению от него, а если какое-либо отклонение возникает, он благоприятствует восстановлению равновесия.

Кроме того, Фишеру удалось понять, что в соотношении 50:50 поддерживается не точное поголовье самцов и самок, а то, что он назвал «родительским вкладом» в сыновей и дочерей. Родительский вклад включает в себя всю с трудом добытую пищу, отправленную детенышу в рот, а также все время и всю энергию, потраченные на уход за ним, а не на что-нибудь еще — скажем, на уход за другим детенышем. Предположим, к примеру, что у некоего вида тюленей родители обычно тратят на сына вдвое больше времени и энергии, чем на дочь. Тюленьи самцы настолько массивнее самок, что такое предположение вполне правдоподобно (хотя, возможно, и неверно). Подумайте, что это означает. На самом деле выбор, стоящий перед родителем, оказывается не «Кого мне произвести — сына или дочь?», а «Кого мне произвести — сына или двух дочерей?». Ведь пищи и прочих благ, необходимых для выращивания одного самца, хватило бы на то, чтобы вырастить двух самок. В таком случае эволюционно стабильное соотношение полов, если мерить числом организмов, будет равно двум самкам на одного самца. Однако если мерить количеством родительского вклада (а не числом особей), то это соотношение так и останется 50:50. Фишеровская теория сводится к уравниванию родительских вкладов в самцов и самок. Что на практике зачастую оказывается равносильным уравниванию численности полов.

Как я уже говорил, даже у морских слонов размер родительского вклада в сыновей и дочерей, судя по всему, не слишком различается. Видимо, существенная разница в массе тела накапливается после того, как родительский вклад уже внесен. Так что стоящая перед родителем дилемма все та же: сын или дочь? Пусть даже общая сумма затрат на выращивание сына много больше, чем на выращивание дочери, но для теории Фишера важно только учитывать, ложатся ли эти дополнительные расходы на плечи того, кто принимает решение (то есть родителя).

Фишеровское правило об уравновешивании вкладов остается в силе и в тех случаях, когда один пол более другого подвержен смертности. Предположим, к примеру, что самцы гибнут в детстве чаще самок. Если соотношение полов при зачатии в точности 50:50, то взрослые самки должны численно превосходить самцов. Следовательно, самцы окажутся в меньшинстве, и мы могли бы наивно полагать, что естественный отбор будет благоприятствовать родителям, специализирующимся на производстве сыновей. Фишер ожидал бы того же, но только в определенной — и строго ограниченной — степени. Он не стал бы думать, будто родители начнут производить сыновей в таком избытке, чтобы полностью компенсировать неравномерную детскую смертность и привести популяцию к равному соотношению полов. Вместо этого соотношение полов, устанавливаемое при зачатии, было бы только слегка смещено в пользу самцов — ровно до той точки, где общий родительский вклад в сыновей уравнивается с общим вкладом в дочерей.

И снова самый простой способ рассуждать об этом — поставить себя на место принимающего решение родителя и задаться вопросом: «Кого мне произвести — дочь, которая, скорее всего, выживет, или сына, который может умереть во младенчестве?» Решение обзавестись внуками посредством сыновей чревато той вероятностью, что вам придется тратить больше ресурсов на выращивание дополнительных отпрысков взамен тех, кому суждено погибнуть. Можно представить дело так, будто за каждым сыном тянется шлейф из призраков умерших братьев. Они висят на нем в том смысле, что решение производить внуков по сыновней линии вовлекает родителя в дополнительные расходы, заставляя его растрачивать свой родительский вклад на тех сыновей, что умрут в детстве. Основополагающее правило Фишера по-прежнему верно. Общее количество ресурсов и энергии, инвестируемых в сыновей (в том числе в выкармливание тех из них, кто не доживет до зрелости), будет равным общему объему инвестиций в дочерей.

А что, если у самцов повышена смертность не в детстве, а когда родительский вклад в них уже внесен? В действительности так чаще всего и будет, ведь взрослые самцы постоянно дерутся и ранят друг друга. Подобное положение дел тоже приведет к избытку самок в размножающейся популяции. Следовательно, на первый взгляд может показаться, что обстоятельства складываются в пользу тех родителей, которые специализируются на сыновьях, извлекая таким образом выгоду из малочисленности самцов. Однако подумав получше, вы увидите, что это рассуждение неверно. Выбор, стоящий перед родителем, таков: «Кого мне произвести — сына, который с большой вероятностью будет убит, но, если выживет, подарит мне особенно много дополнительных внуков? Или же дочь, которая принесет среднее количество внуков, но почти наверняка?» Ожидаемое число внуков, полученных благодаря сыну, — то же самое среднее, что вы рассчитываете получить посредством дочери. И плата за выращивание сына — это все та же стоимость кормления и заботы о нем до тех пор, пока он не выйдет из-под родительской опеки. То, что вскоре его, вероятно, убьют, наших расчетов никак не меняет.

В своих умозаключениях Фишер исходил из того, что «принимающей решения стороной» является родитель. Если это кто-то другой, вычисления будут иными. Предположим, например, что особь способна влиять на то, какого она пола. Опять-таки под влиянием я не имею в виду осознанное намерение. Я постулирую наличие генов, которые переключают организм на развитие по женскому или мужскому типу, руководствуясь подсказками из окружающей среды. По нашему обыкновению, я для краткости буду рассуждать так, как если бы индивидуум обдумывал свой выбор — в данном случае выбор пола. Получи животные с системой гаремов, вроде морских слонов, возможность такого гибкого выбора, последствия были бы весьма значительными. Каждая особь стремилась бы стать самцом — обладателем гарема, но те, кому это не удавалось бы, предпочли бы быть самками, а не холостыми самцами. Соотношение полов в популяции значительно сдвинулось бы в пользу самок. К сожалению, морские слоны не способны менять свой пол, но некоторые рыбы это могут. Самцы синеголовой талассомы, крупные и яркоокрашенные, владеют гаремами из невзрачных самок. Одни самки крупнее других, в силу чего формируется иерархия. Если самец гибнет, его место тут же занимает самая крупная самка, вскоре превращающаяся в самца с яркой окраской. Этим рыбам удается быть всегда в выигрыше. Вместо того чтобы прожигать свои холостяцкие жизни, ожидая смерти доминирующего самца, обладающего гаремом, они коротают время ожидания в качестве плодовитых самок. Система регуляции соотношения полов у синеголовой талассомы одна из немногих, где «божественная функция полезности» совпадает с тем, что могло бы показаться благоразумным и экономисту-общественнику.

Итак, мы рассмотрели ситуации, когда пол особи выбирает ее родитель и когда она делает это сама. Кто еще мог бы принимать подобные решения? У общественных насекомых принятие решений о распределении ресурсов в значительной степени зависит от стерильных рабочих, приходящихся выращиваемому молодняку старшими сестрами (а в случае термитов также и братьями). Одно из наиболее хорошо изученных общественных насекомых — медоносная пчела. Имеющиеся среди читателей этой книги пчеловоды уже могли бы заметить, что, на первый взгляд, соотношение полов в улье не совпадает с предсказаниями Фишера. Сразу хочу предупредить, что рабочих не следует считать за самок. Формально говоря, они самки, но поскольку они не размножаются, то, в соответствии с теорией Фишера, численное соотношение полов — это соотношение количества трутней (самцов) и производимых ульем новых маток. В случае пчел и муравьев имеются особые теоретические причины (которые я обсуждаю в «Эгоистичном гене» и не буду снова расписывать здесь) ожидать соотношения полов 3:1 в пользу самок. Но, как известно любому пасечнику, на деле все обстоит совершенно иначе: равновесие сильно смещено в сторону самцов. Благополучный, процветающий улей производит за сезон около полудюжины новых маток и сотни, а то и тысячи, трутней.

Что же тут происходит? Как очень часто бывает в современной науке об эволюции, ответом на этот вопрос мы обязаны Уильяму Дональду Гамильтону, ныне работающему в Оксфордском университете. Его ответ крайне поучителен и подытоживает всю теорию численного соотношения полов, ведущую начало от Фишера. Ключ к загадке соотношения полов у пчел кроется в удивительном феномене роения. Во многих отношениях пчелиный улей можно уподобить единому организму. Он растет до созревания, размножается и в конце концов умирает. Рой — это то, что получается в результате размножения улья. В самый разгар лета, если дела шли благополучно, улей отделяет от себя дочернюю колонию — рой. Для улья производство таких колоний — эквивалент размножения. Если рассматривать улей как фабрику, то рой — конечный продукт производства, несущий в себе драгоценные семейные гены. В его состав входит одна матка и несколько тысяч рабочих. Все они разом покидают родительский улей и образуют плотное скопление на каком-нибудь суку или утесе. Это их временный лагерь, пока они ищут новое постоянное жилище. Через несколько дней они найдут себе пещеру или дупло (или же, что более обычно в наше время, их соберет пчеловод — возможно, прежний хозяин — и разместит в новом улье).

Главная задача процветающего улья — отпочковывание новых роев. Первый шаг в этом деле — производство новой матки. Как правило, выращивается около полудюжины маток, и только одной из них суждено остаться в живых. Первая вылупившаяся матка смертельно жалит всех оставшихся. (Судя по всему, лишние матки нужны исключительно для подстраховки.) Матки генетически ничем не отличаются от рабочих особей, но их выращивают в специальных маточных ячейках, расположенных в нижней части сот, и держат на особо питательной, «королевской» диете. В эту диету входит маточное молочко — субстанция, на счет которой писательница Барбара Картленд романтически относит свое долголетие и королевскую осанку. Рабочие пчелы выращиваются в более мелких ячейках — тех самых, где впоследствии хранится мед. Трутни — иные с генетической точки зрения. Они выходят из неоплодотворенных яиц. Стоит отметить: то, кто выйдет из отложенного яйца — трутень или самка (без различения маток и рабочих), — решает именно матка. Она спаривается лишь однажды — во время единственного брачного полета в начале своей взрослой жизни — и все оставшееся время хранит полученную сперму у себя в теле. Когда яйцо проходит по яйцеводу, она может выделить для оплодотворения небольшую порцию спермы из своего запаса, а может и не выделять. Таким образом, соотношение полов среди откладываемых яиц контролирует матка. Однако далее вся власть уже принадлежит рабочим, ведь обеспечение личинок питанием находится именно под их контролем. Например, им не составило бы труда морить голодом личинок трутней в тех случаях, когда мужских яиц отложено (с их точки зрения) слишком много. Как бы то ни было, кто именно выйдет из женского яйца — рабочая особь или матка, — решают рабочие, поскольку это зависит исключительно от условий выращивания, главным образом от режима питания.

Давайте теперь вернемся к вопросу о численном соотношении полов и посмотрим, что же за решение приходится принимать рабочим. Как мы уже видели, они, в отличие от матки, выбирают между производством не сыновей и дочерей, а братьев (трутней) и сестер (молодых маток). Однако мы по-прежнему стоим перед загадкой. Ведь реально существующее соотношение полов настолько сильно смещено в сторону самцов, что кажется лишенным всякого смысла с точки зрения фишеровских идей. Давайте-ка приглядимся к решению, принимаемому рабочими пчелами, повнимательнее. Как я уже сказал, речь идет о выборе между братьями и сестрами. Но не спешите с выводами. Решение выращивать брата означает на самом деле не что иное, как просто вырастить брата: оно обрекает улей на то, чтобы потратить столько пищи и прочих ресурсов, сколько нужно для развития одного трутня. Решение же выращивать новую матку равносильно решению создавать рой. То небольшое количество маточного молочка и прочего корма, что съедает растущая самка, — лишь малая часть ее истинной стоимости. Львиная доля стоимости новой матки — это затраты на производство тех тысяч рабочих особей, что будут потеряны ульем в результате роения.

Почти наверняка здесь-то и кроется истинное объяснение кажущегося аномальным численного перекоса в пользу трутней. Получается, мы столкнулись с крайней формой закономерности, обсуждавшейся выше. Правило Фишера гласит, что равными должны быть объемы родительских вкладов в сыновей и дочерей, а не поголовная численность самцов и самок. Вклад в новую пчеломатку подразумевает огромные затраты на покидающих улей рабочих. Это похоже на наш гипотетический пример с популяцией тюленей, где выращивание детенышей одного пола обходится вдвое дороже, чем другого, вследствие чего численность первого пола вдвое меньше. У пчел матка стоит в сотни или даже тысячи раз дороже трутня, поскольку она тянет за собой шлейф из всех дополнительных рабочих особей, необходимых для формирования роя. Поэтому матки в сотни раз малочисленнее трутней. Дополнительную пикантность этой занимательной истории придает то, что вместе с роем улей покидает не новая, а прежняя матка. Как бы то ни было, экономических выкладок это не меняет. Решение выращивать новую матку все так же влечет за собой издержки на рой, сопровождающий ее предшественницу к новому жилищу.

Дабы завершить наше обсуждение проблемы численного соотношения полов, давайте вернемся к загадке гаремов, с которой мы начали, — к тому разорительному положению вещей, когда огромное стадо холостых самцов потребляет около половины (а то и больше) всех пищевых ресурсов, не размножаясь и не принося какой-либо иной пользы. Очевидно, что экономическое благосостояние популяции в данном случае не максимизируется. Что же происходит? Попытайтесь снова поставить себя на место того, кто принимает решения, — скажем, на место матери, «выбирающей», сына или дочь ей произвести, чтобы получить как можно больше внуков. На наивный, поверхностный взгляд, выбор здесь неравный: «Кто лучше — сын, который, вероятно, будет холостяком и не оставит никакого потомства, или дочь, которая, скорее всего, окажется в гареме и обеспечит мне достаточное число внуков?» Правильный ответ на вопрос нашей будущей родительницы таков: «Однако, если у тебя родится сын, он может стать хозяином гарема и дать тебе намного больше внуков, чем самая плодовитая дочь». Давайте для простоты предположим, что все самки производят среднее количество потомков, в то время как девять самцов из десяти не размножаются вообще, а один из десяти получает неограниченный доступ к самкам. Если у вас родится дочь, вы можете рассчитывать на среднее число внуков, а если сын — внуков у вас с вероятностью 90 % не будет, зато с вероятностью 10 % их количество окажется в десять раз выше среднего. Среднее ожидаемое число внуков, которых вы получите от сыновей, равно среднему ожидаемому числу внуков, которых вы получите от дочерей. Естественный отбор и в этом случае благоприятствует соотношению полов 50:50, даже если с точки зрения экономических интересов вида это приводит к вопиющей нехватке самок. Фишеровское правило остается в силе.

Все приведенные рассуждения я представлял в виде «решений», принимаемых отдельными животными, но, повторюсь еще раз, это просто условность. В действительности же происходит следующее: «гены максимизации количества внуков» становятся все более многочисленными в генофонде. Мир наполняется генами, успешно прошедшими сквозь века. А как ген может благополучно пройти сквозь века? Только влияя на решения индивидуальных организмов таким образом, чтобы те максимизировали количество своих потомков. Теория Фишера о соотношении полов объясняет нам, как должна происходить подобная максимизация, имеющая мало общего со стремлением к экономическому благоденствию популяции или вида. Функция полезности здесь имеется, но она весьма далека от той функции полезности, какая могла бы прийти на ум человеку с экономическим образом мышления.

Расточительность гаремной экономики можно описать так: самцы, вместо того чтобы посвятить себя полезной деятельности, разбазаривают энергию и силы в бессмысленных стычках друг с другом. Это утверждение будет справедливо, даже если понимать слово «полезный» вполне себе по-дарвиновски: как «связанный с выращиванием потомства». Если бы самцы направляли энергию, растрачиваемую на соревнование друг с другом, в полезное русло, виду в целом удавалось бы вырастить больше детенышей, расходуя на это меньше усилий и еды.

Специалист по организации труда, ознакомившись с устройством жизни морских слонов, пришел бы в ужас. Тут уместно следующее сравнение. Мастерской требуется не больше десяти рабочих, так как в ней всего десять токарных станков. Вместо того чтобы попросту нанять десять человек, руководство мастерской нанимает сотню. Сто человек ежедневно заявляются на работу и получают зарплату. Весь день они проводят в драках за доступ к станкам. Кое-какие изделия на станках все же производятся, но не больше, чем могли бы сделать десять человек, — а вероятно, даже меньше, поскольку сто рабочих так заняты драками, что станки используются неэффективно. Специалисту по организации труда было бы ясно как день: 90 % сотрудников — лишние, их следует формально признать таковыми и уволить.

Самцы различных видов бессмысленно растрачивают усилия не только в физических столкновениях (опять-таки «бессмысленно» с человеческой точки зрения экономиста или организатора производства). У многих животных имеется также конкурс красоты. Это приводит нас к обсуждению еще одной, а именно эстетической, функции полезности, которую мы, люди, способны оценить, пусть даже непосредственного экономического смысла она и не несет. На первый взгляд может показаться, будто «божественная функция полезности» иногда склоняется к чему-то в духе конкурса «Мисс Вселенная» (к счастью, вышедшего из моды), только на подиуме дефилируют самцы. Особенно хорошо это видно на примере так называемых токующих птиц, к коим относятся тетерев и турухтан. Токовище — это участок, из года в год используемый самцами для выступлений перед самками. Последние приходят на токовище понаблюдать за брачными танцами многочисленных выпендривающихся самцов, чтобы затем отдать предпочтение кому-нибудь одному и спариться с ним. Зачастую самцы токующих видов обзаводятся эксцентричными украшениями, которые они выставляют напоказ, сопровождая свою демонстрацию не менее примечательными поклонами, приседаниями и странными звуками. Конечно же, «эксцентричные» — это субъективное оценочное суждение; наверное, токующий самец шалфейного тетерева с его напыщенными танцами под аккомпанемент звуков, напоминающих хлопок вытаскиваемой пробки, не выглядит эксцентрично в глазах самок его собственного вида, а это самое главное. Порой представления птичьих самок о красоте совпадают с нашими — в результате тогда получается павлин или райская птица.

Пение соловьев, хвосты фазанов, огоньки светляков и переливающиеся всеми цветами радуги чешуйки тропических рифовых рыб — все эти явления максимизируют количество красоты, но их эстетика предназначена отнюдь не для услаждения нас с вами, разве только по случайности. Если разворачивающееся на наших глазах представление и доставляет нам удовольствие, то в качестве прибавки, побочного продукта. Гены, делающие самцов привлекательными для самок, автоматически уносятся в будущее цифровой рекой. У всех перечисленных красот есть только одна имеющая смысл функция полезности — та же самая, что объясняет и соотношение полов у морского слона, и кажущуюся бесплодность соревнования между гепардами и антилопами, и кукушек со вшами, и любые органы, будь то глаз, ухо или трахея, и стерильных рабочих муравьев с их сверхплодовитыми царицами. Великая всеобщая Функция Полезности — величина, усердно максимизируемая в каждом закоулке живого мира, — это всегда выживаемость ДНК, отвечающей за тот признак, что мы пытаемся объяснить.

Павлиний наряд столь пышен и громоздок, что серьезно затруднил бы любую попытку сделать что-нибудь полезное, даже если бы жажда подобной деятельности и возникла (впрочем, обычно она павлинам не свойственна). Песни самцов птиц чреваты опасным расходом времени и энергии. Певец подвергает себя риску не только потому, что привлекает хищников, но и потому, что тратит как энергию, так и время, необходимое для пополнения ее запасов. Некий исследователь крапивниковых утверждал, будто один из самцов, за которыми он наблюдал в природе, в буквальном смысле допелся до смерти. Любая функция полезности, заботящаяся о благополучии вида в целом — да хотя бы о благополучии данной конкретной особи, — уменьшила бы продолжительность пения, интенсивность брачных танцев, число драк между самцами. Однако, поскольку подлинно максимизируемый параметр — выживаемость ДНК, ничто не может помешать распространению той ДНК, что не оказывает никакого иного благотворного эффекта, кроме наделения самцов красотой в глазах самок. Сама по себе красота — отнюдь не безоговорочное преимущество. Но ничего не поделать: если некие гены сообщают самцам какие угодно качества, оказывающиеся привлекательными для самок, эти гены, хочешь не хочешь, выживут.

Почему деревья в лесу так высоки? Да просто чтобы перерасти деревья-конкуренты. «Разумная» функция полезности потрудилась бы сделать их все невысокими. Тогда они получали бы ровно то же количество солнечного света, сэкономив на толстых стволах и массивных контрфорсах. Но будь они все низкими, естественный отбор не смог бы не благоприятствовать атипичному дереву, выросшему чуть выше остальных. Стоит лишь одному повысить расходы — и остальным придется следовать его примеру. Ничто не будет в силах остановить начавшуюся эскалацию до тех пор, пока деревья не станут абсурдно и расточительно высокими. Но абсурдно и расточительно это только с точки зрения разумного плановика-экономиста, думающего о максимальной эффективности. А стоит вам осознать истинную функцию полезности — гены максимизируют собственную выживаемость, — как все сразу же встает на свои места. Бытовых аналогий тут уйма. На коктейльной вечеринке вам приходится кричать до хрипоты. Причина в том, что и остальные орут во все горло. Если бы только гости могли прийти к соглашению разговаривать шепотом, они бы слышали друг друга так же хорошо, меньше напрягая голос и расходуя меньше энергии. Но подобные договоренности соблюдаются только при наличии строгого контроля. Кто-нибудь обязательно нарушит соглашение, эгоистично прибавив громкость, а остальные будут вынуждены, один за другим, поступить точно так же. Система придет к устойчивому равновесию, только когда каждый будет кричать настолько громко, насколько хватает физических возможностей, и эта громкость будет намного выше «разумной». Вновь и вновь ограничения, налагаемые сотрудничеством, рушатся из-за присущей им внутренней нестабильности. Наивысшим благом для наибольшего числа индивидуумов неизменно оказывается «божественная функция полезности». А она со всей очевидностью происходит от беспорядочной схватки ради эгоистических выгод.

Люди обладают весьма симпатичным свойством считать по умолчанию, что «благополучие» — это благополучие группы, под «благом» подразумевать благо для общества, для будущего процветания вида или даже экосистемы. К сожалению, «божественная функция полезности», как это следует из наблюдений за механизмами естественного отбора, противоречит подобным утопическим взглядам. Нет, бесспорно, бывают ситуации, когда гены максимизируют свое эгоистическое благоденствие, программируя бескорыстное сотрудничество, а то и самопожертвование, на уровне организмов. Однако польза для группы — это всегда следствие случайного совпадения, а не первоначальная цель. Вот в чем смысл выражения «эгоистичный ген».

Рассмотрим еще один аспект «божественной функции полезности», для начала прибегнув к аналогии. Психолог-дарвинист Николас Хамфри приводит любопытный факт о Генри Форде. Рассказывают, пишет он, будто бы Форд, этот святой покровитель эффективности производства, однажды поручил исследовать свалки автомобилей с целью выяснить, какие детали «Форда» модели T никогда не ломаются. Инспекторы вернулись с отчетами о практически любых мыслимых поломках: оси, тормоза, поршни — все выходило из строя. Но обращало на себя внимание одно важное исключение: шкворни отданных на слом машин неизменно могли бы служить еще долгие годы. Форд рассудил с беспощадной логикой, что шкворни модели T слишком хороши для выполняемой ими задачи, и распорядился в дальнейшем использовать шкворни с менее высокими характеристиками.

Вы, как и я, вероятно, имеете несколько смутное представление о том, что такое шкворни, но не в этом суть. Они то, без чего автомобиль обойтись не может, и приписываемая Форду беспощадность на самом деле совершенно логична. Альтернативным подходом было бы усовершенствовать все прочие детали машины, приведя их к шкворневым стандартам. Но тогда вместо «Форда» модели T производился бы «Роллс-Ройс», а такой задачи не ставилось. И «Роллс-Ройс», и «Форд» модели T — достойные автомобили, и производить их совсем не плохо, вот только цена у них разная. Важно ухитриться так поставить дело, чтобы вся машина производилась по спецификациям либо «Роллс-Ройса», либо «Форда» модели T. Производя некий «гибрид» — с одними деталями качеством как у первого, а с другими — как у второго, — вы оказываетесь в двойном проигрыше, ведь автомобиль будет списан в утиль, когда износятся наименее надежные его части, в то время как высококлассные компоненты не успеют выработать свою стоимость, так что деньги, затраченные на их изготовление, просто вылетят в трубу.

К живым организмам этот фордовский урок применим даже больше, чем к машинам, детали которых можно сколько угодно заменять запчастями. Многие обезьяны живут в кронах деревьев, откуда всегда есть опасность свалиться и переломать себе кости. Представьте себе, будто мы заказали исследование обезьяньих тел с целью выяснить частоту переломов, характерную для каждой из важнейших костей организма. И допустим, оказалось так, что время от времени ломаются все кости, кроме одной — малой берцовой (кость голени, как и параллельно расположенная большая берцовая), неизменно целой и невредимой у всех изученных обезьян. Генри Форд не колеблясь отдал бы указание доработать проект, заменив малую берцовую кость аналогом более низкого класса, и естественный отбор поступил бы точно так же. Мутантные особи с менее качественной малой берцовой костью — то есть мутантные особи, растущие согласно предписаниям, отводящим для этой кости меньше драгоценного кальция, — могли бы использовать сэкономленный материал, чтобы укрепить другие свои кости и достичь идеального соотношения, когда все кости ломаются с равной частотой. Или же эти мутанты могли бы использовать высвободившийся кальций, чтобы произвести больше молока и выкормить больше детенышей. Объем костной ткани, выделяемой на малую берцовую кость, мы вправе безнаказанно сокращать — как минимум до тех пор, пока та не станет ломаться столь же часто, как следующая по прочности деталь скелета. Альтернативное, «роллс-ройсовое» решение проблемы — повышение качества всех компонентов до стандартов малой берцовой кости — осуществить труднее.

В действительности расчеты будут не настолько простыми — ведь одни кости важнее других. Подозреваю, что паукообразной обезьяне проще выжить с переломом пяточной кости, чем плечевой, поэтому не стоит рассчитывать на то, что естественный отбор сделает вероятность перелома всех костей в буквальном смысле одинаковой. Тем не менее основной вывод, извлекаемый нами из этой байки про Генри Форда, несомненно, справедлив. Какая-то деталь строения животного может оказаться чересчур хороша, и тогда следует ожидать, что естественный отбор станет снижать ее качество вплоть до некой точки (но не далее), где оно придет в равновесие с качеством других составных частей организма. А точнее, естественный отбор будет способствовать выравниванию качества всех компонентов тела животного — где-то понижая планку, а где-то повышая, — пока не установится должный баланс.

Этот баланс особенно легко прочувствовать, когда речь идет о его установлении между двумя довольно далекими друг от друга аспектами жизни, например между выживанием павлина и его привлекательностью в глазах самки. Как мы знаем из дарвиновской теории, выживание — всегда только средство, а цель — распространение генов. Но это не мешает нам различать одни части тела — скажем, ноги, — имеющие отношение к выживанию особи, и другие — скажем, пенисы, — связанные с ее размножением. Или же отличать такие детали строения, как рога оленей, предназначенные для борьбы с конкурентами, от таких, как ноги и пенисы, чья важность с наличием конкурентов никак не связана. Биография многих насекомых строго разделена на совершенно непохожие друг на друга стадии. Назначение гусеницы — накопление питательных веществ и рост. Бабочка же, подобно посещаемым ею цветкам, предназначена для размножения. Она не растет, а выпиваемый нектар сжигает сразу, как авиационное топливо. В случае репродуктивного успеха она передает следующему поколению гены, необходимые для того, чтобы быть не только хорошо умеющей летать и размножаться бабочкой, но и эффективно питающейся гусеницей, через стадию которой тоже в свое время прошла. Поденки на стадии нимфы питаются и растут под водой в течение трех лет. Затем они выходят на поверхность в качестве летающих взрослых особей, чья жизнь длится всего несколько часов. Большинство из них съедается рыбами, но, если этого и не происходит, им все равно суждено вскоре погибнуть, так как они не могут питаться — у них даже нет полноценного кишечника (Генри Форд пришел бы от них в восторг). Их задача — летать, пока не найдут партнера для спаривания. После чего, передав свои гены — в том числе необходимые для того, чтобы быть нимфой и успешно питаться под водой три года, — они умирают. Поденка подобна дереву, растущему много лет, чтобы расцвести на один восхитительный день и погибнуть. Взрослая поденка — это цветок, ненадолго распускающийся в конце одной жизни и дающий начало другой.

Молодой лосось сплавляется по течению своей родной реки и основную часть жизни проводит в море, где питается и растет. Достигнув зрелости, он снова разыскивает — вероятно, по запаху — устье своей реки. В грандиозном и многократно прославленном путешествии рыба плывет против течения, перепрыгивая через пороги и стремнины, к верховьям, где появилась на свет целую жизнь назад. Там она выметывает икру, и цикл возобновляется. На этом этапе обычно имеется различие между атлантическим и тихоокеанским лососем. Атлантический лосось может после икрометания вернуться в море и, если повезет, повторить все еще раз. Тихоокеанский же, отнерестившись, гибнет спустя несколько дней от истощения.

Типичный тихоокеанский лосось напоминает поденку, только без ее анатомически четко выраженного разделения на жизненные стадии нимфы и взрослой особи. Усилия, затрачиваемые на миграцию вверх по течению, так велики, что рыбе не по средствам проделать этот путь дважды. Следовательно, естественный отбор благоприятствует таким индивидуумам, которые вкладывают все свои ресурсы до последней капли в единственную «ударную» попытку размножения. Ресурсы, что останутся после, будут бессмысленной тратой, аналогом чрезмерно качественных фордовских шкворней. Тихоокеанский лосось до тех пор эволюционировал в сторону укорачивания своей жизни после размножения, пока не свел эту стадию к нулю, вкладывая все остающиеся ресурсы в икру или в молоки. Атлантического лосося повело по другой дороге. Быть может, оттого что реки, по которым ему приходится подниматься, в целом короче и текут не по столь крутым склонам, особям, оставляющим часть ресурсов про запас для нового репродуктивного цикла, иногда удается на этом выиграть. Цена, которую они платят, состоит в невозможности вложиться в размножение без остатка. Тот или иной компромисс между долголетием и плодовитостью неизбежен, и различные виды лосося отдали предпочтение разным точкам равновесия. Характерная особенность жизненного цикла лососевых рыб заключается в его неизбежной прерывистости, связанной с изнурительной миграционной одиссеей. Не существует легкого постепенного перехода от одного репродуктивного сезона к двум. Решаясь на второй сезон, сильно понижаешь эффективность первого. Тихоокеанский лосось сделал однозначный выбор в пользу первого сезона размножения, и потому типичная особь гибнет сразу же после единственного титанического усилия, предпринимаемого ею ради нереста.

Подобным компромиссом отмечена любая жизнь, но обычно он не столь ярко выражен. Возможно, и наша с вами смерть запрограммирована примерно в том же смысле, что и у лосося, но в менее явной и резкой форме. Несомненно, некий евгенист, задавшись целью, мог бы вывести породу людей, живущих относительно долго. Для этого нужно было бы скрещивать друг с другом особей, вкладывающих больше ресурсов в собственный организм за счет потомства, — например таких, чьи кости мощно укреплены против переломов, что оставляет мало кальция для производства молока. Не так уж трудно прожить чуточку дольше, когда балуешь себя за счет следующего поколения. Наш евгенист мог бы потакать этой тенденции, выбирая соотношения выгод и потерь, ведущие в желанном направлении к увеличению продолжительности жизни. Природа же ничему подобному потакать не станет, поскольку гены, экономящие на потомках, не проникнут в будущее.

Естественная функция полезности никогда не дорожит долголетием как таковым — только ради последующего размножения. Любое животное, размножающееся — подобно нам, но в отличие от тихоокеанского лосося — более одного раза, вынуждено искать компромисс между теперешним детенышем (или пометом) и последующими. Если крольчиха вложит в первый помет всю свою энергию и ресурсы, он, вероятно, будет великолепным. Но ресурсов, чтобы перейти ко второму помету, у нее уже не останется. Гены, обусловливающие склонность сохранять кое-что про запас, будут распространяться в популяции, передаваясь через организмы крольчат из вторых и третьих выводков. Именно такие гены столь явно не сумели распространиться в популяциях тихоокеанских лососей, поскольку там пропасть между одним и двумя сезонами размножения практически непреодолима.

По мере того как мы становимся старше, наши шансы умереть в ближайший год поначалу падают, затем на какое-то время стабилизируются, после чего приступают к долгому неуклонному росту. Что происходит с нами в этот длительный период возрастающей смертности? В сущности, тот же самый процесс, что и с тихоокеанским лососем, только растянутый на многие годы, а не сжатый в скоротечную и неудержимую вакханалию смерти, следующую за вакханалией размножения. Принципы эволюции старения впервые сформулировал в начале 1950-х годов лауреат Нобелевской премии, исследователь в области медицины сэр Питер Медавар, а к доработке его изначальной идеи приложили руку такие выдающиеся дарвинисты, как Джордж Кристофер Уильямс и Уильям Дональд Гамильтон.

В общем виде их аргументация такова. Во-первых, как мы видели в первой главе, действие любого гена обычно включается в какой-то определенный момент жизни организма. Многие гены начинают работать на ранних стадиях эмбрионального развития, но некоторые — например, ген хореи Хантингтона, болезни, трагически оборвавшей жизнь поэта и фолк-певца Вуди Гатри, — включаются только в зрелом возрасте. Во-вторых, детали производимого геном эффекта, в том числе и время его включения, могут видоизменяться под действием других генов. Носитель гена хореи Хантингтона обречен умереть от нее, но вот на то, в каком именно возрасте болезнь его убьет — в сорок или в пятьдесят пять (как в случае с Гатри), — другие гены тоже иногда влияют. Отсюда следует, что в ходе эволюции время действия того или иного гена может как откладываться на потом, так и переноситься на более ранний срок жизни благодаря отбору, идущему среди генов-«модификаторов».

Ген, включающийся, подобно гену хореи Хантингтона, у людей в возрасте от тридцати пяти до пятидесяти пяти лет, имеет массу возможностей передаться следующему поколению, прежде чем убьет своего носителя. А вот если бы он начинал действовать уже у двадцатилетних, тогда его распространяли бы лишь те, кто успевал обзавестись детьми довольно рано, и, следовательно, естественный отбор его бы интенсивно элиминировал. Ну а включаясь в десять лет, этот ген практически никогда никому не передавался бы. Отбор тогда благоприятствовал бы любым генам-модификаторам, чье действие увеличивает возраст, в котором включается ген хореи Хантингтона. Согласно теории Медавара — Уильямса, именно в этом-то и состоит причина, почему он активируется только в зрелости. Возможно, когда-то давным-давно он проявлял себя в начале полового созревания, но естественный отбор благоприятствовал тому, чтобы отсрочить его летальный эффект до среднего возраста. Бесспорно, небольшое давление отбора, отодвигающее этот эффект еще дальше, в старость, имеется и сейчас, но оно слишком слабое: ведь очень немногие из жертв умирают прежде, чем размножиться и передать свои гены следующему поколению.

Ген хореи Хантингтона — это особенно яркий образец летального гена. Существует множество других генов, называемых сублетальными, которые, не будучи сами по себе смертоносны, тем не менее повышают шансы умереть от какой-либо иной причины. Время начала их действия может опять-таки зависеть от влияния генов-модификаторов и, следовательно, переноситься естественным отбором на более поздний или более ранний срок. Медавара осенило, что старческие немощи, возможно, представляют собой накопление летальных и сублетальных генных воздействий, отодвигавшихся на все более и более поздние этапы жизненного цикла и сумевших проскочить сквозь репродуктивное сито в следующие поколения просто в силу своей медлительности.

В 1957 году Джордж Кристофер Уильямс, патриарх современного американского дарвинизма, дал развитию этой идеи новый, и очень важный, поворот, возвращающий нас к разговору об экономических компромиссах. Для дальнейшего понимания мне следует сообщить вам кое-какие дополнительные исходные сведения. Обычно ген обладает более чем одним эффектом, нередко действуя на части тела, на поверхностный взгляд довольно различные. И эта так называемая плейотропия — не просто факт, но факт чрезвычайно предсказуемый, если учесть, что гены оказывают влияние на развитие зародыша, а оно — процесс сложный. Итак, любая новая мутация будет, скорее всего, иметь не одно, а несколько различных последствий. И хотя какое-то из них может оказаться благотворным, маловероятно, что таковыми же окажутся и остальные. Дело тут просто-напросто в том, что большинство вызванных мутациями последствий вредны. И этот факт тоже предсказуем из общих соображений: когда у вас уже есть сложный работающий механизм — например, радиоприемник, — ухудшить его можно намного большим числом способов, чем усовершенствовать.

Всякий раз, когда естественный отбор благоприятствует гену, оказывающему полезное действие в раннем возрасте — скажем, делающему молодого самца сексуально привлекательным, — у этого, скорее всего, имеется и оборотная сторона: к примеру, какая-нибудь особенная болезнь в зрелые или поздние годы. Теоретически возрастные эффекты могут быть распределены и в обратном порядке, но, если исходить из логики Медавара, отбор вряд ли будет милостив к юношескому заболеванию ради пользы, приносимой тем же геном в старости. К тому же ничто нам не мешает вспомнить о генах-модификаторах. Время включения любого из нескольких — как хороших, так и плохих — эффектов гена может меняться в ходе эволюции. В соответствии с теорией Медавара, положительные генные воздействия будут иметь тенденцию переноситься на более ранние периоды жизни, а отрицательные — откладываться на более поздние. Кроме того, в некоторых случаях ранние и поздние проявления генной активности будут непосредственно уравновешивать друг друга. Эта мысль уже неявно проскальзывала в нашем разговоре о лососе. Если животному предстоит потратить некий конечный запас ресурсов — скажем, после того как оно станет физически сильным и способным противостоять опасностям, — отбор скорее станет оказывать предпочтение любой склонности расходовать эти ресурсы как можно раньше, нежели сохранять их на потом. Чем позже ты собираешься растрачиваться, тем с большей вероятностью не успеешь этого сделать, будучи уже мертв по каким-то другим причинам. Если сформулировать основную медаваровскую мысль перефразированным языком нашей первой главы, то можно сказать, что каждый происходит от непрерывного ряда предков, из которых все в какой-то момент были молоды, но очень многие никогда не были старыми. Поэтому мы унаследовали все необходимое для благополучной молодости, но совсем не обязательно столь же хорошо экипированы для старости. Гены, обусловливающие смерть в позднем возрасте, достаются нам чаще генов, приводящих к гибели вскоре после рождения.

Возвращаясь к пессимистичному началу настоящей главы, можно сказать, что, когда функция полезности, то есть максимизируемый параметр, — выживаемость ДНК, это совсем не похоже на рецепт счастья. Покуда ДНК передается, не имеет значения, делается ли кому-нибудь больно в процессе ее передачи. Для генов дарвиновской осы-наездника лучше, чтобы поедаемая гусеница оставалась живой — и, следовательно, свежей, — ну а скольких страданий это стоит, неважно. Генам нет дела до страданий, поскольку нет дела ни до чего вообще.

Будь природа доброй, она бы сделала хотя бы ничтожную уступку, обезболивая гусениц перед тем, как их будут заживо поедать изнутри. Но природа не добра и не зла. Она ни против страданий, ни за них. Они никоим образом ее не интересуют, если это не связано с выживанием ДНК. Нетрудно, к примеру, представить себе ген, действующий на газелей перед смертоносным укусом хищника подобно транквилизатору. Станет ли естественный отбор благоприятствовать такому гену? Только в том случае, если данный акт милосердия повысит для гена шансы передаться следующему поколению. Сложно вообразить, каким образом такое было бы возможно, и потому позволительно предположить, что газели испытывают чудовищную боль и страх, перед тем как погибнуть в результате преследования — а это удел большинства из них. Общая сумма ежегодно испытываемых в природе страданий лежит за любой мыслимой гранью. Пока я пишу это предложение, тысячи животных съедаются живьем, тысячи бегут ради спасения своих жизней и визжат от ужаса, тысячи мучаются от выгрызающих им внутренности паразитов, тысячи животных всех видов умирают от голода, жажды и болезней. Так оно и должно быть. Если где-то вдруг случается период изобилия, сам этот факт автоматически приводит к росту популяции, продолжающемуся до тех пор, пока она не вернется в нормальное состояние голода и нужды.

Богословов очень волнует «проблема зла» и сопутствующая ей «проблема страданий». В день, когда я написал первоначальную версию этого абзаца, все британские газеты опубликовали ужасающую новость об автобусе с детьми из католической школы, разбившемся без какой-либо видимой причины, причем ни один из пассажиров не выжил. И церковников стало в очередной раз корежить от теологического вопроса, сформулированного обозревателем одной из лондонских газет (The Sunday Telegraph) следующим образом: «Как вы можете верить в любящего и всемогущего Творца, допустившего подобную трагедию?» Далее в статье приводится ответ некоего священника: «Простое объяснение заключается в том, что мы не знаем, почему должен существовать Бог, позволяющий таким страшным вещам случаться. Но для христианина ужас этой катастрофы подтверждает ту истину, что мы живем в мире подлинных ценностей: добра и зла. Если бы вселенная состояла только из электронов, ни проблемы страданий, ни проблемы зла не существовало бы».

Как раз наоборот: если вселенная образована просто электронами и эгоистичными генами, бессмысленные трагедии вроде случившейся с этими школьниками — именно то, чего и следует ожидать, наряду со столь же бессмысленными удачными происшествиями. Такая вселенная не может иметь ни злых, ни добрых намерений. Она вообще никаких намерений не изъявляет. В мире слепых физических сил и генетических репликаторов одним людям будет больно, другим повезет, и во всем этом вы не найдете ни логики, ни смысла, ни какой-либо справедливости. Вселенная, которую мы видим, обладает в точности теми качествами, каких и стоит ждать в том случае, если в ее основе нет ни замысла, ни цели, ни добра и ни зла, а только слепое, безжалостное равнодушие. Как выразился несчастливый поэт Альфред Эдвард Хаусман,

И знай, что разума и сердца

Природа лишена,

Ей наши судьбы безразличны

И наши имена…

ДНК безразличны наши судьбы и имена. ДНК просто есть.

А мы пляшем под ее дудку.

Назад: Глава 3 Делай добро украдкой

Дальше: Глава 5 Репликативная бомба