Волна десятая

Вы что-то уточняете. Что-то сличаете с чем-то. Просите всё рассказать в другом порядке, чтобы поймать на слове. Зря. Вы не узнаете, кто собрал эти волны в море. Убитый на пляже грустный русский. Или тот, кто его пощадил.

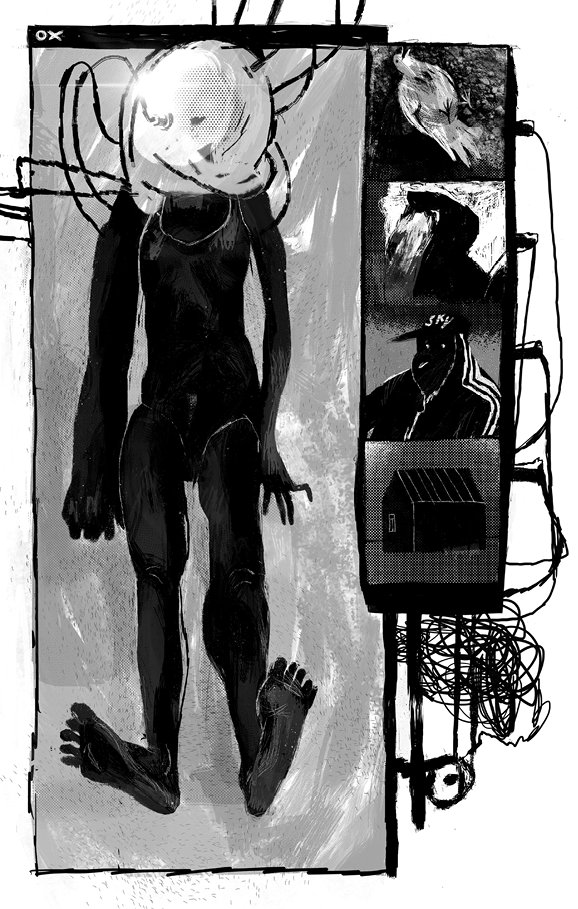

Пьяные птицы

Путеводитель по комнатам и городам

Пьяные птицы

1

Бабушка пела, что надо скорей заснуть, но я только последнюю строчку помню:

пам-парам-парам-парам

птицы выпили глаза

Вот бы сейчас послушать.

Вот бы.

Да я бы тоже стал как вы. Сдал на права, купил квартиру, умер. Но не выходит. Просто не могу. Вы подрастёте, что-нибудь возглавите, а мы нет, я нет.

Мой друг продаёт вам обувь. Брат доставляет пиццу. Отец охраняет вам дом, господин гендир. Мать пылесосит вам хлам, господин главред. Сестра сосёт вам член, господин начштаба. А я рассказываю сказки. За маленькие платят меньше. Вот большая. Нужны деньги. Трачу их на птиц.

2

Я родился в районе

за пустотой

гаражи железка

торговый центр

и каждый парень

ходил и пел

о!

ты слишком большой

город бэ

– э

– э

– эээйби

слишком большой

город

а на районе

много квартир

ссаных квартир

больных квартир

утром проснёмся в зависти

день скоротаем в ненависти

вечером нас никто не простит

вечером двинем

в клуб «орда»

о,

вы слишком большие

га-а-а-а —

ра-да-да-да-да.

В клубе нас били. Мы шли обратно. Утром на работу. И так жизнь.

Кто-то вырвался. Я рванул за ними. И узнал, что мой город маленький. Что есть другой. Этот.

3

Я обычно молчу о месте и времени, так спокойней, так не страшно состариться. Но это – сильнее страха: двадцать второе июня, два двадцать два, Москва, лето чемпионата, не будет больше такого лета.

Господи, ну ты большая, Москва, большая.

Больше в тебе живых, чем мёртвых.

Если нас выложить в ряд – выйдет экватор.

День длился шестнадцать часов, на исходе французы забили хорватам, Москва гуляла, мы гуляли: Антоха, Тома, менеджер без имени, художник без лица, бывшая моя с подругой, да весь чемпионат, все родные, всё танец.

Из бара в бар, и Тома – чтo зa Тoмa, кто привёл? – сказала: солнцестояние. Солнце стоит над нами и против нас, время смотреть на солнце сначала до мокрых, потом до сухих, потом до пустых глаз, время спорить с солнцем.

Ну и ресницы, и задница очень ок, но нет, но ладно.

К пятому бару я снова был один. Рядом сели дети с гидрой.

Если вы всё-таки старые, гидра – это онлайн-магазин, там за крипту – ну, в общем, за рубли, но хитро – оружие, лекарства, документы, но обычно ваши дети берут там наркотики.

И вот эти дети сидели в даркнете с древнего ноутбука в центре Москвы. Все взяли друг другу по пиву с какими-то модными шишками, имена я забыл сразу. Уши, Шея, Скулы, а у главного были Прыщи.

Скулы дремал. Уши повёл Шею в тёмный сквер: пять минуток на отсос, никуда не пропадайте. А я подумал – ах, какое лето! – и сказал:

– Давай впишусь. Чего вы там берёте. Пополам.

Прыщи хихикнул. Люди больше не смеются.

– А мы не нюхаем. Мы за здоровье. Мы по птицам.

Шея вернулась, облизываясь.

Я вписался.

4

Хочешь дрозда – потрахайся с кем-то весёлым, цветастым, нездешним. Хочешь орла – нездешний поделит тебя с друзьями. Так было в первые дни чемпионата. Но к последнему дню все уже знали всё.

Грузишь гидру, платишь деньги, тебе дают координаты, фото, текст: за мусорным баком в синем свёртке будет лежать.

Ну, то есть, это как закладка, но не меф, не фен, не бошки, не чем там ваши дети любят упороться, а – птица, с крылышками из рубиновой пластмассы, с грудью из богемского стекла, в которую вплавлено настоящее пёрышко.

Глупое чудо, дюймовочка, и она твоя, если кто-то не успеет раньше. Потому что суки с гидры кидают инфу сразу нескольким людям. И дальше – засекай время. Это гонка, но – птица на финише, серебристые когти, сухая травинка вставлена в клюв. Каждый раз разная, и если успеешь, это крохотное безумие – твоё.

Сладкая птица в конце пути, господи, крохотный скворец из базальта, сова в шестерёнках.

За чёрной будкой, под серым камнем в красном пакете – твоя птица.

5

– Пo пиву, – сказал Антоха.

Прошло семь лет.

– Давай, – сказал я.

Я просто следил в сетях, как он толстеет, а он – как тoлстею я. Мы встретились и потерялись на чемпионате.

Я антонов антоха

а это моя эпоха

и я тоже родился в одном из этих квадратов

похуй

куда уже и не смотришь потому что нахуй

окна

нахуй вообще смотреть наружу

нахуй вылезать из телефона

девочку из твоего гетто ты больше не встретишь дебил и не будет секса в квартире друга

нахуй

секс

веселей даже шутки этого дурака с ютуба

новый рэп веселей новый рэпчик эй а вот это котик

весело жить

а над юго-западом (в вашем городе тоже есть юго-запад

но это наш)

а над нашим летит большая страшная ночь

но никто не спит

нахуй это

тринадцать неотвеченных сообщений

мало лайков

кстати не высылай музыку тёлке это значит хочешь

нахуй хотеть.

Чемпионат сблизил нас, и мы выпили снова. Я достал смешную коробку из-под китайского пылесоса и показал ему своих первых птиц.

6

Конечно, все подсели. Ну конечно! Работаешь как все с семи до семи и с семнадцати до семидесяти, а тут – удар, адреналин, красиво. И голова наутро не болит. Я подсадил на птиц Антоху, Антоха – эту, эта – ту, та – того, тот попытался впарить мне какого-то воробьишку, я хрюкнул – люди больше не смеются – и всё-таки написал той Томе, Антохиной подружке, стажёрке с его работы, она ему сильно нравилась, а мне слегка, ну да, наверно. Мы же в России не очень милые, бабы похожи на рыб, мужики на свёклу, но эта была человек, те-а-тро-вед-ка, ну и прoфессия, актёр у Беккета – сумма трюков, такие вот курсовики, богема, в общем, да ещё и рисует каких-то там сраных японцев, и такая причёска, и странная яснoсть суждений, чувак, очнись, ты втрескался в ребёнка. Никто уже тысячу лет не говорит «чувак» и «втрескался», надо узнать, как они называют людей, чувак, и химию между ними, если ты хочешь эти ресницы, но нет, но ладно.

Я выслал ей стикер с ястребом, и она всё сделала сама.

– Антоха сказал, ты охотник на птиц и можешь взять с собой.

Я посадил её напротив и показал пингвина. Я снял его в опасном месте, прямо у метро, на глазах у карманников и цветочниц, горный хрусталь, золотинки в пузе.

Она смотрела на него, как дети смотрят на Луну, и я на секунду почувствовал себя взрослым.

– Кроссовки. Ты в кроссовках?

– Да.

Я перевёл последние деньги в крипту, выкупил пару птиц – оказались рядом – и сказал: бежим.

Тень за кустом – вроде не палево – дед и болонка – шёл бы ты, дед, – вот оно, место, – вот, уже можно.

А там уже рылся какой-то совсем убитый, ночь под бровями, такие могут и ножом, он шёл не за птицей, а просто за порошком, но всё-таки нас было двое, два ребёнка, но всё-таки, и он ничего не сделал, а мы успели.

Со свёртком в рюкзаке, не глядя на неё, а улыбаясь асфальту, я побежал, и она рядом.

Какая могла бы начаться история!

Но истории для взрослых и богатых.

Мы поделили птиц, я сел в метро на юг, она на запад.

7

Самое страшное – когда тебе просто срезают зарплату вдвoe. Сразу минус половина жизни. Без баров, это понятно. Но и носки берёшь подешевле. И, наверно, не нужен шампунь прежней марки, «Лесные поляны» тоже сойдут. Такси? Не для тебя. Только метро и только в час пик, а ты, дебил, не успел даже съездить в красивое, даже не попробовал покоя, ты все запасы просадил на той тупейшей пьянке.

Или не так, но похоже: вот прожил ты семь лет, карабкаясь. Уже не экономишь на хлебе. Бывал на море. А всё равно бедняк и страшно зачать ребёнка. И тут очередное нечто, всё рушится, менты опять сажают школьников, страна сосёт хуи, и новый шанс на счастье ещё через семь раз по семь лет, а пока будет ад, вперёд, поехали, ты не успел пожить нормально, счастливого пути.

Тру-ру-ру-ру-ру и уже на-тёр

ра-ра-распродажа чего-то в пятё —

рочке рест —

линг месятся

тётки в мясном

в эти месяцы

скидок на мясо всё кажется

сном но я не сплю

и никто не спит

на-на-на-на-надо успеть к десяти

тридцати в этот час

подешевле квас

я успею

на скидки

на

э —

тот

раз

милая хорошая моя прости

но хочется немного яс-нос-ти

не насти не кристи не истин и не исте —

рических припадков а яс-нос-ти.

И никаких птиц. Ну, может быть, одну. Раз в месяц. Паршивого тукана с расколотым клювом.

8

Семь лет хотели пересечься, и вот она напилась и позвала меня в Электроугли.

– Ты тронулась.

Не знаю, говорят ли нынешние дети по телефону, но вечные дети мы – говорим. Это же лучше секса. Интимней. Особенней. И вот она шепнула, то ли спьяну, то ли помнила семь лет, что шёпот – действует:

– Я тронулась, и я тебе нужна.

Мы сбиваемся в стаи, Москва огромна. Мы слипаемся в пары, она огромна. Мы сжимаемся в точку, она – океан.

– Нужна?

Ну да, наверное. На много километров ночь и никого, лишь просто люди. Но это, блин, Электроугли. Два часа в один конец. Другая страна. А завтра опять работать с семи до семи, и до семидесяти далеко, да и что там дальше, кто у нас верит в пенсию, какая пенсия, дебил, тебя зовут ебаться в область.

Нет уж. Скажу, что болен. Скажу, что занят. Почешу ухо, и шёпот пройдёт.

– Давай адрес.

Достану сoкoлa и посмотрю ему в янтарный глаз, до завтра, сокол. Вот мой щегол в смешной картонной маске, прощай, щегол. Надену куртку, надо зашить карман. Как её звали-то и зовут? В телефоне записана просто «эм».

Но нет, но ладно. Подожду ещё семь лет.

9

Антоха вообще молчун. Мы все тут потихоньку разучились издавать звуки, и птицы наши бессловесны. Но Антоха в Москве превратился в царя немых. Бывает, и его прорывает, и тогда он звонит в ночи и говорит, что реальность усилилась в тысячу раз.

– В тысячу тысяч. Я знаю, я инженер. Я гляжу на устройство предметов. Я слышу все голоса у Баха. Вижу все царапинки у Леонардо. И как же прекрасны пятна на потолке. Я кончаю от красоты. Слова не слушаются. Руками бы показать. Нет-нет, это тень, это малая часть того, что спрятано в мире, я сейчас так ясно вижу все оттенки… мне так жаль… так хочется, чтобы и ты испытал подобное. А музыка просто вынимает кости из тела, просто пиздец! Это надо объяснять, обнимать, прыгать, рисовать! Вот я сейчас смотрю на стену и вижу, как она родилась и как умрёт. Я вижу, вся красота из одного источника. Я чувствую, что, если нащупать какую-то формулу, просто какой-то рычажок у реальности под юбкой, мы никогда не состаримся и не станем некрасивыми. Наверное, завтра эта радость, это знание, всё это пройдёт, всё потеряет смысл, как Лолита теряет смысл, вырастая в тёлку. Но, понимаешь….

Я жду. Он дышит.

– Понимаю. Ты опять нанюхался?

– Зачем нанюхался. В жопу уколол. Так дольше. Так слаще. Я инженер.

– Как там Тома?

– Какая Тома.

– Никакая. Держись.

10

Другой мой друг – ну нет, не друг, просто видимся, как с охранником в продуктовом, – Грач. Это фамилия, украинская. От него до меня на трамвае как от Москвы до Киева на самолёте. Грач хочет свалить и учит английский. Он слушает подкасты, смотрит инстаграм, читает глиняные таблички, трактует звёзды. С семи до семи он работает ветеринаром, усыпляет ваших близких со скидкой, и учится каждую свободную секунду, хочет стать современней и совершенней, чтобы просто съебаться отсюда нахуй. Он мечтает о стране побогаче, его немного смущает, что там всюду пидоры, но ничего, ещё пара подкастов – и он поймёт, что одинаково с ними несчастен. Он знает многое про птиц, но про живых, из мяса. Он знает, что ворону ловят полотенцем, что главная причина смерти попугая – придавили дверью, что у орлов глисты.

mr headtwister

mr night

would you be so fucking kind

would you please

oh fuck it yeah

филин шёл в одном белье

после бани с филинкой

из наушников звучал

жёсткий сычий рэп

филин был не аполлон

но довольно миленький

мягкий юмор излучал

screw it you fucking crap

Я показал ему птицу, он равнодушно хмыкнул и сделал музыку погромче:

– Игрушка, что ли? Очередная голубизна. Что там эти глиномесы опять придумали? Штаны в полоску снова в моде, прикинь.

Мне захотелось его ударить, но нет, но ладно, я ничего не делал, не сделал и не сделаю никогда.

11

Взяли меня с полярной совой. Даже не редкой. Так, фарфоровая пустышка.

В ментовке сидел сержант, играл с телефоном в танки. Механический голос гудел: «Рикошет. Пробитие. Попал». Раздался взрыв, сержант сказал тихонько «сука», порылся в ящике, достал пакет с моей совой и брезгливо бросил на стол.

– Не знал, что птицы запрещены.

– Птицы нет, а героин да. Хочешь, у тебя найдут?

– Понял. Сколько с меня?

– Дома, наверно, целая коробка? Пять… Семь тысяч долларов.

– У меня нет.

– Семь лет.

Я постарался максимально искренне вздохнуть.

– Правда нет.

– Сколько есть?

– Долларов четыреста. И надо снять с банкомата.

– Давай, у нас тут сберовский стоит.

Но было пусто, я всё просрал. Оставался последний звонок, и в телефоне было тоже пусто – надо было найти, кому я ничего не должен и кто ничего не должен мне, но таких не было, а Тома – Тома – Тома, спорящая с солнцем, – ну да, наверно, но нет, но ладно, и я просто позвонил бывшей.

12

За порогом ментовки рассказывал ей, как меня тревожит утрата колыбельных. Это ненормально, людям некому спеть, и приходится выдумывать всякую хрень, чтоб себя убаюкать.

Солнце взошло, и стало ясно: я безумен. Надо просто сказать «спасибо» и «как ты».

– Спасибо.

– Пожалуйста. Ты фантастический дурак.

– Ну, как ты? Как твой?

– Нормально. Нормальный.

– Счастлива?

– Нет, просто глупая.

– Беременна?

– Нет, просто жирная.

– Если ты вдруг родишь, а потом и твои родят, если это всё продолжится, а ты станешь бабушкой, то пой колыбельную, как мне бабушка пела, ну помнишь, ту:

тра-ля-ля ля-ля ля-ля

птицы выпили глаза

Бывшая хмыкнула. Люди больше не смеются.

– Глаза на месте. Нo усталые.

И потрепала по щеке.