Книга: «Лев Толстой очень любил детей...»

Назад: Часть IV. Как это сделано и что это значит

Дальше: Софья Багдасарова. Песни о Льве Толстом

Владимир Березин.

Место в истории русской литературы

Как я растрепал одну компанию.Даниил Хармс

В одной компании

В русской традиции биография писателя сама по себе является общественным достоянием, наравне с его произведениями. События писательской жизни, его bons mots, случайное остроумие в письмах — все становится предметом литературы. Пытается ли Пушкин выстроить семейное счастье, испытывает ли Лермонтов терпение государя, пытается ли Толстой отказаться от собственности, переживает ли Чехов приступы мизантропии — все это самоценно. И более того, в последнее время даже привлекает большее общественное внимание, чем стихи и проза фигурантов.

Начало: Пушкин — наше все

Традиция серийного литературного анекдота, в котором действуют в качестве персонажей сами литераторы, связана еще с пушкинскими записями 1835–1836 годов. Одиннадцать из этих анекдотов, объединенных названием Table-talk, были напечатаны Пушкиным в журнале «Современник».

Конечно, жанр анекдота сложился и раньше, но именно у Пушкина возникла связная система со сквозными персонажами-писателями. К примеру, это пара Барков–Сумароков. Барков брутален, Сумароков «буржуазен», Барков постоянно задирает Сумарокова, и проч., и проч. К примеру:

«Сумароков очень уважал Баркова как ученого и острого критика и всегда требовал его мнения касательно своих сочинений. Барков прише<л> однажды к С.<умарокову>. “Сумароков великий человек! Сумароков первый русский стихотворец!” — сказал он ему. Обрадованный Сумароков велел тотчас подать ему водки, а Баркову только того и хотелось. Он напился пьян. Выходя, сказал он ему: “Александр Петрович, я тебе солгал: первый-то русский стихотворец — я, второй Ломоносов, а ты только что третий”. Сумароков чуть его не зарезал».

Или:

«Барков заспорил однажды с Сумароковым о том, кто из них скорее напишет оду. Сумароков заперся в своем кабинете, оставя Баркова в гостиной. Через четверть часа Сумароков выходит с готовой одою и не застает уже Баркова. Люди докладывают, что он ушел и приказал сказать Александру Петровичу, что-де его дело в шляпе. Сумароков догадывается, что тут какая-нибудь проказа. В самом деле, видит он на полу свою шляпу и — — —»

Пушкинские персонажи разнообразны — к Гнедичу приходит оборванный и грязный сатирик Милонов, пафос которого (в разговорах о рае) сталкивается с отрезвляющей репликой Гнедича «Братец, посмотри на себя в зеркало: пустят ли тебя туда?»

Эти же интонации есть и в «Ревизоре» (1835) Гоголя, и тут уже персонажем становится сам Пушкин. Хлестаков, среди прочих подробностей выдуманной столичной жизни, упоминает и поэта: «…Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: “Ну, что, брат Пушкин?” — “Да так, брат, отвечает, бывало: так как-то все…” Большой оригинал».

Великая русская литература XIX века, а она действительно великая, поскольку мало что могло соперничать с ней во влиянии на общественное сознание, понемногу формировала особый образ писателя-персонажа. С одной стороны, писатель становился культовой фигурой, с другой — поклонение ему рождало своего рода противодействие, желание вернуть его на землю, в круг людей — и в этом смысле желание Хлестакова побрататься с Пушкиным совершенно естественно.

Вскоре после своей смерти Пушкин становится персонажем довольно многочисленных литературных анекдотов, основанных на мемуарах его знакомых. Встречаются и довольно фольклорные рассказы, недаром в 1904 году литературовед В. Ф. Саводник писал: «Было бы очень желательно собрать все сохранившиеся подлинные слова Пушкина, разбросанные в массе литературного материала, в одно целое: такой сборник явился бы естественным дополнением к печатным статьям и заметкам Пушкина. Конечно, при этом придется сделать строгую критическую проверку собранного материала, с точки зрения его достоверности».

Наиболее интересные из этих литературно-мемуарных анекдотов обладают теми же константными признаками остроумия, которые станут фирменными для «анекдотов о Пушкине». Вот одна из таких историй, рассказанная его другом Петром Плетневым:

Жуковский, когда приходилось ему исправлять стихи свои, уже перебеленные, чтобы не марать рукописи, наклеивал на исправленном месте полосу бумаги с новыми стихами… Раз кто-то из чтецов, которому прежние стихи нравились лучше новых, сорвал бумажку и прочел по-старому. В эту самую минуту Пушкин, посреди общей тишины, с ловкостью подлезает под стол, достает бумажку и, кладя ее в карман, преважно говорит:— Что Жуковский бросает, то нам еще пригодится.

Пушкин был значим. Но в начале XX века, после страшных потрясений мировой и гражданской войн, казалось, все переменилось. Впрочем, довольно быстро с корабля современности были спущены спасательные шлюпки, и русские писатели-классики были снова подняты на борт. В числе немногого из того, что новая власть признавала в культурном наследии прошлого, был пантеон русских писателей XIX века (с некоторыми оговорками).

И этот схематический пантеон в какой-то момент столкнулся с обэриутской традицией.

Хармс: переход эстафетной палочки

У Даниила Хармса есть небольшой текст «Как я растрепал одну компанию». Там он в этой самой традиции описывает вполне реальных людей, например: «Однажды я пришел в Госиздат и встретил в Госиздате Евгения Львовича Шварца, который, как всегда, был одет плохо, но с претензией на что-то», затем в псевдомемуарной заметке градус абсурда понемногу нарастает: «Почувствовав мое величие и крупное мировое значение, Шварц постепенно затрепетал и пригласил меня к себе на обед».

Иллюстрация к рубрике «Любимая папка Коллекциани-Собирайлова» с литературными анекдотами из жизни писателей в журнале «Пионер». Худ. В. Пятницкий

Хармс пишет это в 1934–1935 годах, в этих записях одни персонажи поименованы полностью, другие обозначены по имени-отчеству, и в уста их вложены совершенно абсурдистские замечания. Сам автор поминутно признается в собственном величии и удивительных способностях, вплоть до умения летать, и ведет себя примерно так же, как пушкинский Барков с пушкинским же Сумароковым. Эти фразы давно разошлись, как поговорки: «Я такой же, как и вы все, только лучше».

Псевдомемуарист перемежает свои рассказы философскими наблюдениями: «Я слышал такое выражение: “Лови момент!” Легко сказать, но трудно сделать. По-моему, это выражение бессмысленно. И действительно, нельзя призывать к невозможному. Говорю я это с полной уверенностью, потому что сам на себе все испытал. Я ловил момент, но не поймал и только сломал часы».

Но тут интересно то, что в записях Хармса возникает именно компания, хоть и абсурдный, но связный мир «безумных» ленинградских писателей.

Литературная поденщина тех лет заставляла Хармса и его друзей обращаться к разговору о русской классике, причем именно в детской аудитории. И ключевые фигуры тут Пушкин и Гоголь. Недаром в знаменитом тексте «пьесы» они то и дело спотыкаются друг об друга. Но это происходит во «внутреннем» пространстве Хармса. А во «внешнем» он сочиняет очерк для детского журнала «Чиж», диалог с мальчиком Кириллом о Пушкине: «Когда Пушкин был маленький, у него была няня. И когда маленький Пушкин ложился спать, няня садилась возле его кроватки и рассказывала ему сказки или пела длинные русские песни. Маленький Пушкин слушал эти сказки и песни и просил няню рассказать или спеть ему еще. Но няня говорила: “Поздно. Пора спать”. И маленький Пушкин засыпал».

Дальше Хармс рассказывает о том, как Пушкин встретился с Державиным — и все в том же монотонном и преувеличенно простом стиле. «И вот, когда Пушкин кончил читать свои стихи и замолчал, Державин понял, что перед ним стоит поэт еще лучший, чем он сам». Это написано 18 декабря 1936 года, накануне Пушкинского юбилея.

Это мероприятие 1937 года было очень странным: во-первых, праздновался не день рождения, а день гибели поэта — что само по себе добавляло абсурда в вал публикаций, выставок и торжественных собраний. Во-вторых, Советская власть искала поддержки у мертвого поэта, который оказался единственным общественным бесспорным авторитетом.

Народная речь обогатилась в ту эпоху оборотом «А что, <посуду мыть, делать уроки, выполнять план> за тебя Пушкин будет?» — и вообще, Пушкин пришел не только в журналы и на радио, а буквально в каждый дом. «Никанор Иванович до своего сна совершенно не знал произведений поэта Пушкина, но самого его знал прекрасно и ежедневно по нескольку раз произносил фразы вроде: “А за квартиру Пушкин платить будет?” Или “Лампочку на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил?” “Нефть, стало быть, Пушкин покупать будет?”», пишет Булгаков в «Мастере и Маргарите».

Спустя два года после юбилея Хармс сочиняет свои «Анегдоты из жизни Пушкина». Их всего семь:

«1. Пушкин был поэтом и все что-то писал. Однажды Жуковский застал его за писанием и громко воскликнул: “Да никако ты писака!” С тех пор Пушкин очень полюбил Жуковского и стал называть его по-приятельски Жуковым.2. Как известно, у Пушкина никогда не росла борода. Пушкин очень этим мучился и всегда завидовал Захарьину, у которого, наоборот, борода росла вполне прилично. “У него — ростет, а у меня — не ростет”, — частенько говаривал Пушкин, показывая ногтями на Захарьина. И всегда был прав.3. Однажды Петрушевский сломал свои часы и послал за Пушкиным. Пушкин пришел, осмотрел часы Петрушевского и положил их обратно на стул. “Что скажешь, брат Пушкин?” — спросил Петрушевский. “Стоп машина”, — сказал Пушкин.4. Когда Пушкин сломал себе ноги, то стал передвигаться на колесах. Друзья любили дразнить Пушкина и хватали его за эти колеса. Пушкин злился и писал про друзей ругательные стихи. Эти стихи он называл “эрпигармами”.5. Лето 1829 года Пушкин провел в деревне. Он вставал рано утром, выпивал жбан парного молока и бежал к реке купаться. Выкупавшись в реке, Пушкин ложился на траву и спал до обеда. После обеда Пушкин спал в гамаке. При встрече с вонючими мужиками Пушкин кивал им головой и зажимал пальцами свой нос. А вонючие мужики ломали свои шапки и говорили: “Это ничаво”.6. Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит камни, так и начнет ими кидаться. Иногда так разойдется, что стоит весь красный, руками машет, камнями кидается, просто ужас!7. У Пушкина было четыре сына и все идиоты. Один не умел даже сидеть на стуле и все время падал. Пушкин-то и сам довольно плохо сидел на стуле. Бывало, сплошная умора; сидят они за столом: на одном конце Пушкин все время со стула падает, а на другом конце — его сын. Просто хоть святых вон выноси!»

К ним примыкает короткая пьеса «Пушкин и Гоголь» с лейтмотивом падений: «Опять об Пушкина! — Опять об Гоголя!»

В «Анегдотах» главной фигурой является Пушкин, эпизодическими персонажами — Жуковский и Петрушевский.

Если с Жуковским все более или менее понятно, то о Петрушевском пишут разное, например: «Выскажем предположение, что анекдот этот пересказывает — с заменой всех имен и реалий — известный случай из жизни Бомарше. Французский драматург, как известно, был часовщиком и сыном часовщика. Однажды аристократ прилюдно попросил его осмотреть сломанные часы, чтобы напомнить о плебейском происхождении писателя. Бомарше якобы случайно уронил часы — разумеется, так, чтобы они разбились, — и извинился. Хармс оставляет общую схему — великого писателя просят поработать часовщиком, при этом рациональная мотивировка исчезает: ведь Пушкин никакого специального образования не получил. Слова пушкинского Моцарта о Бомарше, — «Он же гений, как ты, да я» — выстраивают логическую цепочку: все трое — гении, о «моцартианстве» Пушкина написано немало, и таким образом Бомарше отождествляется с Пушкиным, что позволяет Хармсу подспудно заявить еще одну ключевую тему — распад самого понятия индивидуальности. Обращение «брат Сальери» («Бомарше говаривал мне: “Слушай, брат Сальери…”») превращается в «брат Пушкин», через посредство Хлестакова («Ну, что, брат Пушкин?»). И в комментарии к этим словам: «Возможно также, что «Петрушевский» из анекдота — это не искаженный Петрашевский, но изрядно русифицированный Пьер (Петр) Бомарше».

Но в поисках прототипов потомки часто совершают ошибку, замещая «у нас N. вызывает ассоциацию» с «автор имел в виду». Часто никакого прототипа нет, а есть образ, родившийся у автора по каким-то известным лишь ему одному законам. Возможно, что Петрушевский — фигура вымышленная с начала и до конца. Не имеет смысла сопрягать его с Фомой Ивановичем Петрушевским, директором Дома Слепых и современником Пушкина. Это фамилия, вероятно, сконструированная, как многие фамилии из обэриутских текстов — Синдекрющкин и Елизавета Бам, Карл Иванович Шустерлинг и Иван Торопыжкин. (Неустановленным остается и Захарьин, у которого «ростет» борода.)

Мнимая точность — один из важных приемов обэриутов. Полное именование, конкретная дата — это лишь инструмент, усиливающий абсурд. Единственная временная привязка у Хармса, фраза «лето 1829 года Пушкин провел в деревне». Она прекрасна еще и потому, что как раз это — то самое лето, когда мы наверняка знаем, что Пушкин не был в деревне. Лето 1829 года в его жизни счислено по дням. В мае Пушкин прибыл в Тифлис, 10 июня выехал в армию, воюющую на Кавказе. Приехал в Карс, потом свиделся со старыми друзьями, в том числе сосланными декабристами. В июне посещает Арзрум, в июле там начинается чума, в начале августа он в Тифлисе, в конце месяца уезжает оттуда в Пятигорск, затем в Кисловодск, а потом отправляется в сентябре в Москву.

Но Хармс, быть может, нарочно выбирает это лето для того, чтобы рассказать, как Пушкин, будто Онегин, спускается к бегущей под горой реке, а потом, выкупавшись, лежит и спит до обеда.

Веселый и бестолковый Пушкин противостоит казенному Пушкину конца 1930-х годов, Пушкину, мобилизованному на службу по литературной части. Писали об этом деле так: «Эти тексты имеют и большой учебно-методический смысл, позволяя постичь механизм возникновения до сих пор популярной мещанской легенды о Пушкине и определить пути эффективной борьбы с нею».

Забегая вперед, надо сказать, что канонизация любого вида порождает интонацию абсурда. Еще четверть века назад пушкинист Ирина Сурат писала: «Несколько лет назад, при переменах в официальной идеологии, стали появляться в нашей печати публикации — пик их приходится на 1990–1991 годы, — из которых постепенно вырисовывался новый для нас образ благочестивого Пушкина, принесшего великое покаяние в грехах митрополиту Московскому Филарету, с юности обладавшего (при некоторых заблуждениях) православным сознанием и главное — воплотившего это сознание в стихах. В недавно изданной (тоже массовым тиражом) книжке бесед оптинского старца Варсонофия со своими духовными детьми (1907–1912) читаем, что Пушкин был “великим полувером”, “но на него имели большое влияние речи Митрополита Филарета, заставляя его вдумываться в свою жизнь и раскаиваться в пустом времяпрепровождении”».

Затем Сурат приводит еще один отрывок из сочинения старца: «Однажды Митрополит Филарет служил в Успенском соборе. Пушкин зашел туда и, скрестив, по обычаю, руки, простоял всю длинную проповедь, как вкопанный, боясь проронить малейшее слово. После обедни возвращается домой. — Где ты был так долго? — спрашивает его жена. — В Успенском. — Кого там видел? — Ах, оставь, — отвечал он и, положив свою могучую голову на руки, зарыдал. — Что с тобой? — стревожилась (sic) жена. — Ничего, дай мне скорее бумаги и чернил. — И вот, под влиянием проповеди Митрополита Филарета, Пушкин написал свое дивное стихотворение («В часы забав иль праздной скуки…» — И. С.), за которое много, верно, простил ему Господь».

Этот отрывок Сурат комментирует так: «Хочется плакать, но что-то мешает. На память приходят непрошеные в таком контексте анекдоты Хармса: Однажды Гоголь переоделся Пушкиным… или Лев Толстой очень любил детей… Но продолжим цитировать (старца): “Пушкин был мистик в душе и стремился в монастырь, что и выразил в своем стихотворении «К жене» («Пора, мой друг, пора!..» — И. С.). И той обителью, куда он стремился, был Псковский Печерский монастырь. Совсем созрела в нем мысль уйти туда, оставив жену в миру для детей, но и сатана не дремал и не дал осуществиться этому замыслу”».

Александр Пушкин очень любил молиться, чего тут добавить.

Доброхотова-Майкова и Пятницкий: соединение слова и изображения

Но так вышло, что Пушкин был только вершиной иерархической пирамиды русской литературы. Он находился на ее макушке, как генералиссимус. Чуть ниже стояли Толстой и Достоевский, за ними Тургенев и Некрасов, где-то за спинами — «прозеванный гений» Лесков, ну и множество других писателей. На советских школах старого образца иногда помещали изображения писателей в особых розетках на фасаде.

Этот канон чуть отличался от школы к школе. Слева были Пушкин и Толстой, справа — Горький и Маяковский. Иногда там появлялся и Ломоносов, отвечая одновременно и за литературу, и за точные науки. Эта попытка иерархии была неистребима и похожа на библиотечную каталогизацию. В каком-то смысле она соответствовала марксистской идее развития, от несовершенного прошлого через прекрасное настоящее — к идеальному будущему. При этом советская педагогика попадала в тупик: новая литература должна была быть лучше Пушкина, а действительность этому сопротивлялась. Недаром учитель в знаменитом фильме «Доживем до понедельника» возмущался: «То и дело слышу: «Жорес не учел», «Герцен не сумел», «Толстой недопонял»… Словно в истории орудовала компания двоечников!»

Так и русские писатели из стандартного школьного набора были фигурами двойственными — с одной стороны, они и их произведения представляли собой нравственный образец, с другой — невозможно было игнорировать их споры, ссоры, пороки, да и вообще человеческое начало.

На этом фоне и появились в 1971–1972 году анекдоты Владимира Пятницкого и Натальи Доброхотовой-Майковой, которые в авторской записи назывались «Веселые ребята».

Подробно это описано в воспоминаниях самой Доброхотовой-Майковой, приведенных в этой книге ранее.

В скуку того самого гипсового пантеона русских писателей Пятницкий и Доброхотова-Майкова внесли веселое карнавальное разнообразие.

Самое интересное, как это сделано. Самостоятельное, самодеятельное в полном смысле этого слова издание этих текстов представляло собой настоящий комикс о жизни русских классиков. Без иллюстрации совершенно невозможно понять, в чем смысл фразы «Пушкин, где ты?!» (Поэт при этом сидит в каком-то мху, и нарисован наподобие знаменитых в начале XX века рисунков из переплетающихся линий «найди охотника и его собаку». При этом картинка предполагает отсылку третьего уровня — не только к Хармсу, но и невозможному для публикования анекдоту-омофону. По понятным цензурным причинам (не из-за рискованного ответа Пушкина из анекдота, и не из-за истории про хорошего человека, попавшего в лагеря на Колыму, а из-за самого духа этих текстов, противоположного стилю времени) комикс этот не был издан, однако приобрел огромную популярность в самиздате.

Тогда произошло разделение авторского замысла, в котором тексты неразрывно связаны с картинками, и фольклорной жизни текстов. Буквы оторвались от изображений и пустились в самостоятельное плавание.

Популярности этих текстов способствовали три их свойства.

Во-первых, это все та же связность, традиционная для мира литературных анекдотов Пушкина и Хармса. Это не одиночные персонажи, а члены одной компании. К интонации абсурда прибавилось то, что пантеон русских писателей завершен и совершенен. Перед читателем XX века всегда был набор писателей, которых, начиная со средней школы, ему полагалось любить. А тут перед ним они представали героями одной истории, и куда более живыми, чем в школьных учебниках.

Во-вторых, все они превращаются в персонажей комедии масок. Каждый писатель обладает отчетливым монопризнаком, неотчуждаемой маской: Толстой очень любит детей, Лермонтов влюблен в жену Пушкина, Гоголь переодевается Пушкиным, Тургенев труслив и постоянно уезжает в Баден-Баден, с именем Достоевского постоянно употребляется оборот «царство ему небесное».

Главные фигуранты литературного процесса XIX века похожи на персонажей сказочного леса, которых придумал Алан Милн — медвежонок рассудителен, поросенок труслив, кролик мелочен, сова занудна и назойлива, а тигр силен и бестолков.

Так и в «Веселых ребятах»: гуманизм Толстого доведен до патологической любви к детям, почитание Лермонтовым Пушкина превращается в безумную страсть гусара к жене поэта, осторожность и успешность Тургенева обращается в трусость, а его европейская жизнь — в постоянное бегство в Баден-Баден.

Они то и дело падали со стульев, подпрыгивали, пугались, в общем, вели себя, как персонажи кукольного театра во главе с главным Петрушкой — Пушкиным. Совпадение ли, что параллельно с текстом соавторы создали и маски четырех главных героев из папье-маше?

И, наконец, в-третьих, «Веселых ребят» написали талантливые и начитанные люди, которые жили не в стремительно уменьшающемся воздушном пузыре конца 1930-х, как Хармс, а во время, которое было Ахматовой прозвано «вегетарианским». Они существовали в художественно-литературной среде и могли позволить себе прямые и непрямые отсылки к разным текстам.

Вот, в сентябре 1914 года, Ходасевич пишет во «Фрагментах о Лермонтове»: «Он родился некрасивым и этим мучился. С детских лет жил среди семейных раздоров и ими томился. Женщины его мучили». Теперь сравним это с анекдотом из «Веселых ребят», посвященным изданию «Героя нашего времени» (№ 35).

Или вот иная история: «Однажды Федор Михайлович Достоевский, царствие ему небесное, сидел у окна и курил. Докурил и выбросил окурок из окна. Под окном у него была керосиновая лавка. И окурок угодил как раз в бидон с керосином. Пламя, конечно, столбом. В одну ночь пол-Петербурга сгорело. Ну, посадили его, конечно. Отсидел, вышел, идет в первый же день по Петербургу, навстречу — Петрашевский. Ничего ему не сказал, только пожал руку и в глаза посмотрел со значением».

Для мало-мальски образованного читателя было понятно, какой эпизод тут обыгрывается, хотя он и лежал вне пределов школьной программы.

Это Петербургские пожары, случившиеся в 1862 году. Пожары начались 15 мая, 28 мая сгорел Апраксин двор, обыватели были в панике, ощущения были, прямо сказать, апокалиптические, а по городу ходили слухи, что это дело революционеров. О Достоевском в те дни есть воспоминания Чернышевского: «Через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок, слуга подал мне карточку с именем Ф. М. Достоевского и сказал, что этот посетитель желает видеть меня. Я тотчас вышел в зал; там стоял человек среднего роста или поменьше среднего, лицо которого было несколько знакомо мне по портретам. Подошедши к нему, я попросил его сесть на диван и сел подле со словами, что мне очень приятно видеть автора “Бедных людей”. Он, после нескольких секунд колебания, отвечал мне на приветствие непосредственным, без всякого приступа, объяснением цели своего визита в словах коротких, простых и прямых, приблизительно следующих: “Я к вам по важному делу с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими”. Я слышал, что Достоевский имеет нервы расстроенные до беспорядочности, близкой к умственному расстройству, но не полагал, что его болезнь достигла такого развития, при котором могли бы сочетаться понятия обо мне с представлениями о поджоге Толкучего рынка. Увидев, что умственное расстройство бедного больного имеет характер, при котором медики воспрещают всякий спор с несчастным, предписывают говорить все необходимое для его успокоения, я отвечал: “Хорошо, Федор Михайлович, я исполню ваше желание”. Он схватил меня за руку, тискал ее, насколько доставало у него силы, произнося задыхающимся от радостного волнения голосом восторженные выражения личной его благодарности мне за то, что по уважению к нему избавляю Петербург от судьбы быть сожженным, на которую был обречен этот город».

Петрашевский, выйдя с каторги, с 1856 года живет в ссылке, сперва в Шушенском, а в 1862 году в Красноярске — но это совершенно неважно.

Пятницкий и Доброхотова-Майкова делают из этого исторического материала прекрасный многослойный текст, приводят в него ссыльного из Сибири, сталкивают с бывшим сидельцем, и над всем этим витает гарь неминуемой революции двоечников — один недопонял, другой не осознал, «декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями “Народной воли”».

Особенно интересно, что обычным читателем в начале 1990-х «Веселые ребята» воспринимались как анекдоты, сочиненные Хармсом. В части изданий они прямо приписывались Хармсу.

Причина тут проста — книжный дефицит и малая начитанность подлинными произведениями Хармса (в том числе и у пиратских издателей). Но это еще что, несмотря на прошедшие годы, в 2018 году в «Литературной газете», на ее некогда легендарной полосе «Клуб 12 стульев» (а это была юмористическая полоса) были напечатаны пять историй (№ 35, 21, 50, 28 и 49). И подписано это было, как ни удивительно, «Даниил Хармс».

Это значит, что они окончательно фольклоризовались, как и сам оригинальный Хармс.

В каком-то смысле они стали «лучше» Хармса.

Виктор Сукач, исследователь творчества Розанова, вспоминал, что хохотал вместе с Венедиктом Ерофеевым при чтении этих историй. Но Ерофеев чрезвычайно любил Хармса и, обладая прекрасным слухом, сразу определил, что авторство остается не за Хармсом. Правда, среди предположительных авторов в кругу Ерофеева называли Эдуарда Лимонова.

Не зря Михаил Веллер предварил свою лекцию «Русская классика как апокриф», прочитанную в 1990 году в Туринском университете, своего рода байкой-эпиграфом: «Когда-то, давно-давно, в общежитии филологического факультета Ленинградского университета, будучи студентами-первокурсниками, мы впервые читали невесть как и кому в руки попавшие литературные анекдоты Хармса. А отчасти, может быть, и не Хармса, а Хармсу лишь приписывавшиеся. Ну, люди литературные эти истории знают давно… А поскольку мы-то были филологи-русисты 18 лет от роду и читали это впервые, то нам было особенно весело и интересно. <…> И вот мы, студенты, вдоволь навеселившись над этими анекдотами, идем гулять по Невскому проспекту. И проходим мимо елисеевского гастронома. В том же здании — театр Акимова. А на углу такая будочка «Союзпечати», и там торгуют газетами и всякими фотографиями артистов. И в самом уголку этой стеклянной витрины — маленькие фотографии классиков русской литературы. <…> И мы начинаем, все из себя помня эти анекдоты, час назад прочитанные, тыкать пальцами в фотографии почтенных классиков и хохотать совершенно как сумасшедшие. И прохожие, интеллигентные, культурные ленинградцы, смотрят на нас с негодованием праведным! Какие глумливые юнцы, которые тычут пальцами в светочей русской литературы и при этом топают ногами, держатся за животы, взвизгивают и утирают слезы!..»

Писатель и критик Владимир Губайловский тоже говорит об очеловечивании литературных богов в этой истории: «Книга вводила в оборот неподцензурного Хармса. И многие читатели и слушатели этих веселых историй мало того что были убеждены, что истории эти принадлежат самому Хармсу, но и ничего другого у Хармса просто не знали — в 70-е Хармс проходил по ведомству “детской поэзии”, несколько детских стихотворений регулярно переиздавали, а вот его основной корпус был практически недоступен.

Доброхотова-Майкова и Пятницкий резко увеличили историческую глубину пародирования, они превратили каменный генералитет русских классиков в живые движущиеся фигуры. И неподцензурность была авторам “Веселых ребят” только на руку — сарафанное радио работало замечательно, истории про “великих писателей земли русской” передавались изустно — буквально как свежие сплетни из жизни классиков. “Веселые ребята” имели важнейшую пародийную функцию — они включали классиков в пространство живой речи. И бронзовые лики теплели. И у Пушкина на лице появлялась человеческая улыбка». При этом удивительно то, что одно неподцензурное произведение пародирует другое, также находящееся в устной или самиздатовской традиции.

При этом такой преданный поклонник Пушкина, как Андрей Битов, комментируя уже в наше время, все еще оставляет авторство за Хармсом. Он пишет: «“Эффект глумления”, наблюдаемый нашим летчиком при пересечении времени вспять, неоднократно испытан еще при жизни Александра Сергеевича. Вот, к примеру, свидетельство о посещении им Твери в ноябре 1826 года: “…молодой человек 16 лет встретил здесь Пушкина и рассказывал об этом так: Я сейчас видел Пушкина. Он сидит у Гальяни поджав ноги и глотает персики. Как он напомнил мне обезьяну!” Не отсюда ли Пушкин лежит на подоконнике в анекдотах под Хармса? Хармс стилистически очень точен — ему и честь открытия этого “эффекта”. Он соединил интонацию простонародного, грубого анекдота о Пушкине (“Залез Гоголь на елку, а Пушкин залез в мох…”) с рассказами его современников».

Итак, к моменту исчезновения литературной цензуры авторство «Веселых ребят» в глазах массового читателя почти полностью прилипло к Хармсу.

Новое время: типографская жизнь непечатных историй

В конце 1980-х годов наступило типографское время запретных рукописей. «Взрослый» Хармс стал возвращаться к читателю.

В 1991 году вышел удивительный сборник Хармса «Горло бредит бритвою». Он был удивительным не только потому, что книга одного поэта называлась цитатой из другого (содержась, впрочем, в дневниках первого), а оттого что это был удивительный памятник книгоизданию того времени и памятник переломному состоянию культуры тех лет.

Для начала, это была, собственно, не книга, а четвертый номер журнала «Глагол», судя по выходным данным. Причем на колонтитулах 240 страниц аккуратно значилось «Даниил Хармс», но на одной, 77-й странице, было почему-то набрано «Даниил Гранин». Откуда взялся второй Даниил — было совершенно непонятно.

Предисловие было написано Александром Кобринским, будущим автором книги о Хармсе в серии «Жизнь замечательных людей». В нем он писал: «Кроме того, в книгу вошли … а также “Псевдо-Хармс” — цикл анекдотов, сочиненных в 70-х годах и приписываемых Даниилу Хармсу».

В этом же издании возникает и еще одна история с апокрифом, уже по отношению к «Веселым ребятам». (Как часто происходит в фольклоре, пародия или продолжение вызываются уже не первоисточником, а пародией или продолжением предыдущего уровня). Дело в том, что в знаменитых псевдохармсовских анекдотах, вернее, в их неавторизованной версии, что была напечатана в книжке-журнале «Глагол» «Горло бредит бритвою», есть дополнение неясного авторства.

Если с остальным корпусом историй «про Пушкина и его друзей» все понятно, то с этим аппендиксом много загадок.

Во-первых, в отличие от понятных «Веселых ребят» (которые потом вполне себе вышли в авторизованном виде), тут речь идет не собственно о пушкинском времени, а (за малыми исключениями) о том, что называется «советская литература».

Например: «Маяковский, Сельвинский, Асеев и Третьяков, играя в “румбу” и “звезд”, перессорились и передрались и понаписали друг на друга эпиграммы. Третьяков — в стиле Сельвинского, Сельвинский — в стиле Асеева, Асеев — в стиле Маяковского, так что самому Маяковскому пришлось рисовать на бумаге кукиш». В то время имя поэта Сергея Михайловича Третьякова (1892–1937) было не очень на слуху широкой публики, а сейчас-то и подавно. Очень важно, что основной корпус текстов Доброхотовой-Майковой и Пятницкого был ориентирован на общее чтение и, прямо говоря, на школьную программу СССР. А тут перед нами были такие истории:

«Есенин никак не хотел состоять в одной Советской энциклопедии со Стекловым, Коганом и Серафимовичем, хотя статья о нем была уже написана. Да если вы это сделаете, если сделаете… — сорвавшимся голосом говорил он на редакционном совете, — то я с собой такое сделаю…»

Если Есенин — одно дело, понятная фигура в этом контексте, устоявшийся образ массовой культуры, то Стеклов даже в семидесятые годы прошлого века был не слишком узнаваемой в литературном контексте персоной. То есть эта история рассчитана на человека, имеющего представление о литературном раскладе 1920-х годов, — и, кстати, его отражает.

Судя по всему, дополнительный корпус анекдотов уже не про писателей XIX века, а про советских классиков сочинялся в филологическом кругу или просто среди специфически начитанных людей.

Там, кстати, отражен не только советский период, но и Серебряный век: «Ходасевич однажды одолжил у Городецкого сто рублей, от Гумилева ушла жена. Блок подрался с Нарбутом, а разнимал их Лившиц. У Андреева сгорела квартира, Мандельштам сшил себе новую шубу, а Мариенгоф, моясь в ванне, больно ударился головой. Много интересного можно рассказать о русской литературе начала XX века».

Это заодно и блестящий очерк того, что произошло с историей литературы в момент общей демократизации биографического знания. Сейчас этот процесс кристаллизовался, принял законченные формы. И оказалось, что история жизни писателя стала главнее его сочинений. То есть биографическое начало, упрощенное до анекдота, стало пользоваться спросом куда большим, чем чтение самой русской классики.

Или еще:

«Игорь Северянин часто пописывал статейки в газеты и состоял сотрудником “Биржевых ведомостей”. Это настолько нравилось читающей публике, что Северянин сумел открутиться от службы в армии в мировую войну и смеялся над Гумилевым, который три года с линии фронта передавал ему приветы через знакомых».

При всей популярности «возвращенной», то есть републикованной в конце 1980-х годов, литературы оценить детали шутки насчет Северянина может не каждый, а вот анекдоты основного корпуса Н. Доброхотовой-Майковой и В. Пятницкого — универсальны.

В этом дополнении появляется уже и сам Хармс: «Даниил Хармс любил каждое утро постоять на голове. И днем он частенько вставал на голову, и после обеда, и перед ужином, и после ужина, и до глубокой ночи. Все вокруг что-то писали, пропихивали, заседали, стучали в двери и ходили в присутственные места, а он все стоял, и стоял, и стоял…»

Александр Кобринский в предисловии к своему изданию писал: «…нам кажется интересным привести в данной публикации несколько иное развитие хармсовской традиции — цикл “литературных анекдотов”, основной корпус которых был создан в свое время московскими художниками В. Пятницким и Н. Доброхотовой и которые породили, буквально, лавину подобных текстов».

Собственно, там удивительным для 1991 года образом вереница писательских анекдотов осталась без имени авторов — просто как «анекдоты, приписываемые Хармсу» (Кобринский указал фамилии авторов только в предисловии мелким шрифтом). Эту книгу много ругали за иные неточности, но это не отменяет главного — перед нами издание-памятник, овеществленное отражение способа возвращения текстов из устного бытования в письменное.

Продуктивность этого жанра оказалась удивительной. Среди бардов середины 1980-х годов ходили анекдоты типа «Сидит Сергей Никитин и думает: “Ладно, я — гений, но ведь и Окуджава — гений. И Дольский — гений. И даже Александр Аркадьевич Галич, царство ему небесное, тоже гений! Когда ж все это кончится?” Тут-то (в этот момент имитировался стук милиции в дверь: тук-тук-тук) все и кончилось».

В любых компаниях со строго очерченными границами эта схема работает чрезвычайно хорошо.

Да и в поздние времена было множество подражаний, где собирались за чаем Лев Толстой, Пушкин и Андрей Вознесенский, в результате чего Вознесенского били костылем по башке, среди классиков появлялись современники, тоже ругались и дрались. Среди персонажей возникали современные актеры и телеведущие.

Большая часть этих подражаний неловка и не стоит оригинала.

Впрочем, есть и исключения, такие как упражнения Андрея Кнышева или короткая подборка Вадима Забабашкина «Новые анекдоты из жизни Пушкина»: «Мало кто знает, что, женившись, Пушкин взял фамилию супруги и стал Гончаровым. Это его перу принадлежат такие романы, как “Обыкновенная история”, “Обрыв”, “Обломов”».

Интересно то, что сам метод абсурдной истории про писателей шире, чем изображение и рассказ. Он сам собой, благодаря своим внутренним свойствам, вызывает синтез искусств. Истории Доброхотовой-Майковой и Пятницкого имели огромный успех в устном исполнении, как своего рода микропьесы. Они читались на квартирных концертах (к примеру, в начале 1980-х годов), перемежаясь бардовскими песнями, а иногда исполнялись «в лицах», то есть по ролям. Или вот — только что, 26 февраля 2020 года передвижной театр «Квадратное колесо» в Московской консерватории показал оперу-анекдот Леонида Бобылева «Хармсиада» для солистки и мима (Татьяны Букун и Сергея Колесникова). Подлинных текстов Хармса в этом спектакле — четыре, все остальное — из «Веселых ребят».

Однако то же видение мы можем наблюдать у скульптора Николая Ватагина, который известен своими изображениями русских писателей. Это небольшие деревянные скульптуры, в которых сочетается мягкое неоскорбительное веселье и одновременно игра со зрителем, возвращающая к пушкинской фразе «Читатель ждет уж рифмы “розы”? — На вот, возьми ее скорей». То есть скульптор играет не с самим каноническим образом писателя, его внешностью, тиражированной в школьных учебниках и воспоминаниях, а с тем, каким его видит честный обыватель, и доводит этот образ до «чистого представления».

Пантеон Ватагина составляет несколько десятков фигурок, и мы понимаем, что это возможно только в России и с русскими писателями. Художники или композиторы в литературоцентричной стране не были бы так узнаваемы и не вызывали бы такой зрительской рефлексии. Характерно, что эти скульптуры Ватагина пользуются постоянным спросом у коллекционеров, которые стабильно просят его повторять одни и те же статуэтки. Тройка любимых предсказуема — Толстой, Пушкин и Гоголь, те же самые персоны, которые стали главными героями «Веселых ребят».

Итак, перед нами удивительный феномен.

Во-первых, это пример русского неподцензурного комикса, причем комикса литературного.

Во-вторых, это сложившийся стиль абсурдного рассказа, который оказывается жизнеспособным и продуктивным спустя почти век после создания.

И, наконец, в-третьих, то, что сделали Пятницкий и Доброхотова-Майкова, стало не просто событием в литературном мире, но удивительным примером перехода литературы в фольклор и обратно. Причем кажется, что количество этих переходов не ограничено.

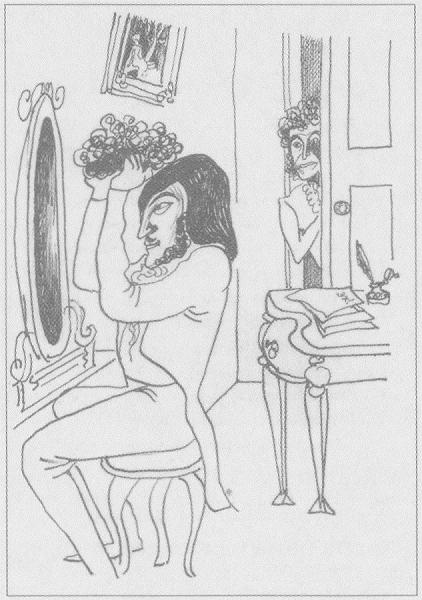

В. Пятницкий. «Гоголь». 1971. Рисунок не вошел в рукопись «Веселых ребят», хотя явно иллюстрирует анекдот о том, как однажды Гоголь переоделся Пушкиным.