12

На этот раз, выйдя из «Дакоты» на Семьдесят вторую улицу с саквояжем в руке, я чувствовал в себе уверенность. Я двинулся налево, к Сентрал-парку, лежащему по ту сторону улицы, и, хотя никакой заметной разницы не было, я твердо знал, в каком я времени. И когда через перекресток впереди проехала повозка с сеном, запряженная парой лошадей, меня это ничуть не удивило.

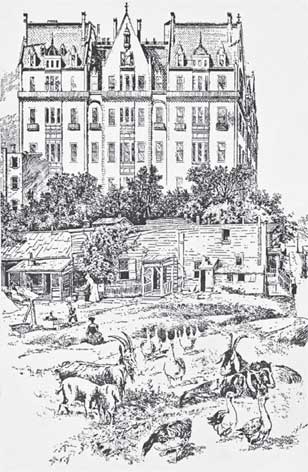

Но я кое-что вспомнил, поэтому на углу, вместо того чтобы пересечь улицу и направиться в парк, повернул на север. Я вспомнил незастроенное пространство, сквозь которое смотрел с балкона несколько ночей назад, черную пустоту между «Дакотой» и Музеем естествознания. Теперь я хотел взглянуть на это пространство при дневном свете, и полминуты спустя, когда оно вдруг раскрылось передо мной, я остановился, пораженный, и тут же расхохотался.

Уж не знаю, что я ожидал увидеть, – вероятно, все что угодно, только не это, – и, все еще посмеиваясь, я достал из саквояжа альбом для эскизов. Я сделал грубый, но достаточно точный и подробный набросок и позже закончил его (рис. 4). Вот что я увидел, стоя в десятке метров от тротуара на углу Семьдесят четвертой улицы и Сентрал-парк-уэст, на рисунке я лишь добавил листву, чтобы деревья стали приметнее. Обитатели этих домишек, этих лачуг, построенных явно собственными руками, занимались сельским хозяйством! Я не преувеличиваю – они выращивали овощи и держали скот, и, пока я рисовал, я слышал блеянье овец, хрюканье свиней, гоготание гусей и одновременно грохот надземки вдали.

Рис. 4

Наконец я направился дальше, пересек Сентрал-парк и надземкой добрался до центра. Дом девятнадцать по Грэмерси-парк оказался давним знакомцем. Он и сейчас стоит там, и мне случалось проходить мимо него и мимо других солидных старых домов, окружающих квадратик маленького парка. Насколько я могу судить, дом не изменился и поныне: простой трехэтажный дом из бурого песчаника, с белыми крашеными оконными рамами, чисто выскобленными каменными ступеньками и черными витыми чугунными перилами. В углу одного из окон на первом этаже маленькая бело-голубая вывеска сообщала: «Комнаты и пансион».

Я стоял на тротуаре, сжимая ручку саквояжа и разглядывая дом с чувством человека, которому предстоит прыгнуть в воду с вышки куда более высокой, чем все, на какие он дерзал подниматься до сих пор. Теперь я собирался предпринять нечто неизмеримо большее, чем мимолетное обращение к прохожему. Как бы осторожен и осмотрителен я ни был, теперь мне предстояло окунуться в жизнь этого времени с головой, и я все стоял и глядел на вывеску, бледнел и краснел от волнения и любопытства, но никак не решался сделать первый шаг.

А надо было – в любую секунду может открыться дверь, кто-нибудь выйдет и увидит меня торчащим здесь без дела. Я заставил себя приблизиться, быстро взбежать по ступенькам и, пока не растерял решимости, крутанул блестящий бронзовый набалдашник в центре двери; по ту ее сторону резко звякнул звонок, и я услышал шаги. Теперь уж не отвертеться – к лучшему или к худшему, но я буду вовлечен в события.

Дверная ручка повернулась, дверь приоткрылась внутрь, и я поднял глаза. На пороге, вопросительно глядя на меня, стояла девушка лет двадцати с небольшим в сером бумажном платье и длинном зеленом фартуке; зачесанные вверх волосы были замотаны белой тканью наподобие тюрбана, а в руке она держала тряпку.

– Да?

Меня еще раз охватило ощущение чуда, свершившегося со мной, и я безмолвно уставился на нее. Она начала хмуриться, готова была сказать еще что-то, но я опередил ее:

– Я ищу комнату.

– С пансионом? Другими мы не располагаем.

– Да, да. С пансионом.

– У нас есть две свободные, – неуверенно произнесла она, будто раздумывая, не отказать ли мне. – Одна фасадная, окнами в парк, девять долларов в неделю. Другая окнами во двор, семь долларов двадцать пять центов. Цены, включая завтрак и ужин…

Я ответил, что хотел бы посмотреть обе, и она пропустила меня в переднюю, выложенную черными и белыми плитками; стены были оклеены обоями, а львиную долю площади занимала огромная вешалка со стойкой для зонтов и вделанным посредине зеркалом во весь рост. Пока она затворяла дверь, я в зеркале разглядел изящную шею, на которую из-под тюрбана выбился завиток волос. Несмотря на волнение, я улыбнулся: что-то невинное и притягательное есть в девичьей шее, если волосы зачесаны вверх. До меня наконец дошло, что девушка хороша собой.

Вслед за ней я поднялся по лестнице, покрытой ковровой дорожкой. Она подобрала платье у колен, и я увидел черные, застегнутые на пуговицы ботинки со слегка стоптанными каблуками и толстые бумажные чулки в белую и синюю полоску. На секунду мелькнули икры, полные и круглые, и я оценил, несмотря на уродливые чулки и ботинки, что у нее красивые ноги. «Она ведь давно мертва, – молнией пронеслось у меня в сознании. – Уже много лет, как она умерла…» Я затряс головой, стараясь отогнать эту мысль; на площадке девушка обернулась, жестом приглашая меня в комнату, и улыбнулась – я увидел вблизи живую реальность ее лица, небольшие морщинки, собравшиеся в уголках глаз, быстрое движение ресниц, когда она моргнула, и вся она вблизи была такая живая и такая молодая, что мимолетная мысль потеряла всякое значение.

Я оглядел комнату, а девушка ждала, стоя в дверях. Комната оказалась большая, чистая, хорошо освещенная – два высоких окна смотрели в парк. Обставлена комната была старомодно… да нет, конечно, вовсе не старомодно. Деревянному креслу-качалке, тяжелой резной деревянной кровати, приткнувшемуся между окнами маленькому столику, накрытому зеленой бархатной скатертью с бахромой, исполнилось не больше десяти лет от роду. На полу лежал зеленый с розовым, местами истертый ковер с узором – то ли исполинские розы, то ли кочаны капусты, выбирайте что нравится. Под одним из окон притулилась кушетка, обтянутая красным бархатом, на окнах висели накрахмаленные, кое-где подштопанные кружевные занавески. У двери красовалась гравюра в позолоченной рамке – пастух в домотканой рубахе посреди овечьего стада, а обои несли на себе свирепый коричневато-зеленый узор из мученически искривленных линий. Был еще темного дерева комод с фарфоровыми ручками и белым мраморным верхом, а на комоде – кувшин и большая чаша. Ванная, общая для всех жильцов, сообщила мне девушка, находится в конце коридора.

– Мне нравится, – сказал я. – Очень нравится. Я беру эту комнату, если можно.

– У вас есть какие-нибудь рекомендации?

– К сожалению, нет. Я только что прибыл в Нью-Йорк и не знаю здесь ни одного человека. Кроме вас, разумеется. – Я улыбнулся, но она не ответила на мою улыбку. Она нерешительно мялась, и я сказал: – Правда, я беглый каторжник, профессиональный фальшивомонетчик и убийца-любитель. Кроме того, я вою по ночам на луну. Но зато я опрятен…

– Ну, в таком случае добро пожаловать. – Я все-таки заставил ее улыбнуться. – Как ваше имя?

– Саймон Морли. Очень рад с вами познакомиться.

– Меня зовут Джулия Шарбонно, – сказала она сдержанно, даже несколько свысока, но я понял, что мы уже друзья. – Дом этот принадлежит моей тетке; вы встретите ее за ужином, который будет в шесть. – Она повернулась, чтобы уйти, взялась за дверную ручку, но приостановилась и снова обратилась ко мне: – Поскольку вы приезжий, то запомните, что это газ, – она кивком показала на круглый светильник наверху и на рожок над кроватью, – не керосин и не свечка. Газ нужно не задувать, а выключать.

– Хорошо, я запомню.

Она кивнула, оглядела комнату последний раз и, не найдя, что еще сказать, собралась выйти.

– Мисс Шарбонно! – окликнул я, и она оглянулась; я тоже не знал, что сказать, но в конце концов нашелся: – Извините меня за невежество. Я в Нью-Йорке впервые в жизни и незнаком со здешними обычаями…

– Полагаю, что они не слишком отличаются от обычаев других мест. – Она опять улыбнулась, на этот раз с легкой иронией. – Да по вам и не скажешь, что вы надолго останетесь зеленым…

Она вышла, прикрыв за собой дверь. Я выглянул из окна на Грэмерси-парк, на покрытые снегом скамейки, кусты, газоны. Я не мог припомнить, давно ли видел этот парк в последний раз и изменился ли он – вроде бы нет. С тротуара и аллеек снег счистили, смели в сугробы к бровке мостовой. Снег почернел от копоти: город был грязный, как и в наши дни, и особенно грязный зимой, когда десятки тысяч дровяных и угольных печей и каминов изрыгали в воздух сажу и пепел. Но по крайней мере, все это было нерадиоактивно.

Не знаю почему, но впечатлений для меня оказалось слишком много; я отошел от окна и прилег на длинную односпальную кровать, свесив ноги, чтобы не выпачкать скромное белое покрывало. Закрыл глаза – и меня обуяла внезапная тоска по родному дому, прямо-таки как брошенного ребенка. Мне пришло в голову, что ведь я в буквальном смысле слова не знаю ни одного человека на белом свете – все те и все то, что я знаю, сейчас неизмеримо далеки от меня.

Я проспал с час, пожалуй, немного меньше. Разбудили меня голоса, стук дверей, шаги в коридоре. В комнате было уже темно, но узкие прямоугольники окон слегка светились – на улице выпал свежий снег. Вполне сознавая, где я нахожусь, я спустил ноги на пол, подошел к комоду, налил из кувшина в чашу воды и умылся. Потом надел чистую рубашку, повязал галстук, причесался и решительно направился к двери в коридор, навстречу этому дому и населяющим его людям.

По коридору из ванной шел худощавый молодой человек, в руках он нес неглубокий тазик с водой. У него были темные волосы и усы с опущенными книзу концами. Едва завидев меня, он остановился, широко осклабившись.

– Вы и есть новый постоялец? Извините, не могу подать вам руки, – подбородком он указал на тазик, – однако разрешите представиться. Меня зовут Феликс Грир. Сегодня день моего рождения, мне сегодня двадцать один год.

Я поздравил его, назвал свое имя, и он тут же настоял, чтобы я зашел к нему в комнату взглянуть на новую фотографическую камеру, которую прислали ему родители ко дню рождения. Получил он ее только вчера, но уже успел при помощи специального приспособления, которое немедля продемонстрировал мне – горизонтальная газовая трубка с дюжиной горелок и рефлектором, – отснять всех жильцов дома, а также некоторые комнаты – но это уже при дневном освещении. Я осмотрел камеру: огромный ящик, весящий минимум три, а то и три с половиной килограмма, сверкающий полированным деревом, бронзой, стеклом и красной кожей и удивительно шикарный. Так я и сказал Феликсу, добавив, что и сам умею фотографировать, и он ответил, что как-нибудь одолжит мне свою камеру, а я сказал, что, возможно, поймаю его на слове. Потом он заставил меня позировать, сфотографировал – выдержка оказалась много короче, чем я ожидал, всего несколько секунд, – и пообещал дать мне полный комплект своих снимков. Тогда я отнесся к этому безразлично, но потом был рад, что получил их. В конце концов я ушел – Феликс остался промывать отпечатки, – а вечером, когда я вернулся к себе, нашел подсунутый под дверь пакет с пачкой фотографий, включая мой собственный портрет и несколько видов комнат.

Вот одна из них (рис. 5) – это сам Феликс, очень похож, хотя гораздо серьезнее, чем я его помню, он всегда бывал немножко взвинчен и непрестанно ухмылялся.

Пока не забыл, покажу вам еще один снимок из той же серии: это я сам (рис. 6). Не уверен, что фотограф добился большого сходства, а впрочем, с бородой и усами я, наверно, так и выгляжу; я никогда не считал себя красавцем.

Рис. 5

Рис. 6

Выйдя от Феликса, я спустился вниз, в просторную гостиную рядом с передней; тут на железном листе стояла большая черная печь с никелированными завитками и слюдяными окошками, за которыми плясал веселый огонь. На печи красовался никелированный рыцарь в доспехах сантиметров тридцати ростом. Я протянул было руку потрогать его, но поспешно отдернул: рыцарь оказался горячим. По ту сторону раздвижных дверей – видимо, в столовую – слышались позвякивание посуды и приглушенный говор. Я решил, что там накрывают к ужину, и кашлянул.

Двери раскрылись, и вышла Джулия, а за нею худощавая женщина средних лет. Вот их портреты (рис. 7 и 8) в исполнении Феликса, и очень хорошие – именно так они и выглядели.

– Тетя Ада, – сказала Джулия, – это вот и есть Саймон Морли, который явился без рекомендательных писем и почти без багажа, однако краснобай, каких мало. Мистер Морли – мадам Хафф.

Честно сказать, до того дня я никогда не слышал выражения «краснобай» в устной речи, но позже усвоил, что по смыслу оно соответствует нашему «трепач» или, быть может, «льстец», или объединяет в себе обе характеристики. Улыбнувшись словам племянницы, тетя Ада сделала реверанс.

Рис. 7

Рис. 8

– Доброго вам здоровья, мистер Морли.

Хотя я впервые в жизни видел женщину, делающую реверанс, я поклонился ей как-то совершенно естественно, будто всю жизнь только так и делал:

– Доброго вам здоровья, мадам Хафф. Мисс Джулия представила меня так полно, что мне и добавить нечего, кроме одного: я очень рад остановиться у вас. Ваша гостиная очаровательна.

При этом мне пришлось втянуть щеки, чтобы сохранить серьезное выражение лица.

– Позвольте показать ее вам?

Тетя Ада обвела комнату рукой, и я оглядел ее с искренним интересом. Вот вид части гостиной, снятый Феликсом, причем это меньшая ее часть. Стены оклеены обоями, на полу ковер, а на окнах, помимо белых кружевных занавесок, еще и лиловые бархатные шторы с бахромой из маленьких шариков. В гостиной было также два дивана с парчовой обивкой, две деревянные качалки с кожаными сиденьями, три мягких стула, письменный стол и по стенам картины в позолоченных рамах.

Однако тетя Ада направилась прежде всего к застекленной горке в углу.

– Тут собраны некоторые вещи, которые мистер Хафф и я привезли из путешествия по Европе и святым местам. – Она указала на них пальцем. – Вот пузырек с водой из реки Иордан, а это кусочки мрамора, подобранные в Риме у Форума… – Далее она перечислила и все другие вещички на полках: складной веер из Франции – якобы сувенир революции, миниатюрная позолоченная туфелька с подушечкой для иголок из Бельгии, ракушка, подобранная мужем – «моим покойным мужем» – на пляже английского курорта, где они останавливались. А под конец она приберегла самый ценный предмет коллекции – хрупкую бурую спрессованную маргаритку с могилы Шелли.

С лестницы вприпрыжку скатился Феликс и влетел в гостиную. Увидев, что мне показывают достопримечательности, он подмигнул, сел у окна и принялся читать принесенную с собой газету. Потом в гостиную спустился мужчина лет тридцати пяти, и тетя Ада нас познакомила; вот его портрет работы Феликса (рис. 9). Звали его Байрон Китс Доувермен, был он высокий и худой и носил усы, переходившие в пушистые бакенбарды.

Рис. 9

Тем временем мне позволили полюбоваться бамбуковым мольбертом, на котором в рамке стоял натюрморт, изображающий фрукты и мертвого зайца, затем тетя Ада подвела меня к столику, где царили фарфоровые вазочки. Рядом с маленькой красивой фисгармонией темного дерева располагался камин, а на нем – композиция из гипсовых фигур высотой примерно метр и весом не менее чем килограммов сорок. Надпись на основании композиции сообщала: «Взвешивание младенца», а фигур было две – бородатый врач в халате и акушерка в домашнем чепце, читающие показания на шкале весов, в глубокой чаше которых лежал заливающийся плачем младенец. Сбоку от гипсовой группы стоял стеклянный колпак, под которым прятался букет странных цветов, при ближайшем рассмотрении оказавшихся крашеными перьями.

Рис. 10

Тете Аде пришлось покинуть меня, так и не окончив турне по гостиной, – ужин уже почти поспел, и Джулия позвала ее. Но оставалось еще много достопримечательностей: семейные портреты, картины в рамах, огромный папоротник в углу у окна. Я сидел лицом к лестнице и все ждал, когда же выйдет тот, ради кого я сюда явился. Но спустилась лишь мисс Мод Торренс (рис. 10), миниатюрная простенькая миловидная женщина лет тридцати с небольшим. Она спросила вежливо, не нахожу ли я, что в последние дни погода «просто ужасная», на что я ответил, что в это время года в Нью-Йорке лучшего и не жди. Тут вышла Джулия – сказать, что ужин подан.

Я был слишком взволнован, чтобы есть с аппетитом, слишком много сил отнимал у меня сам факт, что я сижу здесь, за этим столом, при почти беззвучном шипении газа в люстре над головой; кроме того, я начинал беспокоиться из-за отсутствия «моего» человека. За овальным столом нас было шестеро, и один стул оставался пустым; во главе стола сидела тетя Ада, она резала индейку и передавала нам тарелки.

– Слышали последние новости о Гито? – спросил Феликс, обращаясь ко всем сразу. – Кто-то выстрелил в него через окно тюремной камеры.

– Об этом писали в газетах, – отозвалась Джулия.

– Да, но вот о чем там не писали, и весь город только об этом и говорит: пуля, ударившись в стенку, расплющилась и превратилась в точный профиль испуганного Гито.

Я незаметно оглядел их всех, однако они оставались вполне серьезны, приняли сообщение за факт без тени улыбки. Потом до меня дошло, что тетя Ада обращается ко мне, спрашивая мое мнение о вероятном приговоре суда. Я сидел с задумчивым видом, будто взвешивал ответ, а сам старался припомнить то немногое, что знал о Гито. Я мало о нем читал, знал только, что его объявили виновным и казнили, поэтому сказал тете Аде, что, поскольку он явно виновен, его, без сомнения, повесят.

На сладкое подали именинный пирог, и Феликс задул на нем свечи. А потом началась собственно вечеринка по случаю дня рождения. В гостиной Мод Торренс села за фисгармонию и стала просматривать лежащие на крышке ноты. Феликс Грир и Байрон Доувермен стали подле нее; я хотел было сесть почитать газету, но они подозвали меня, и я – делать нечего – подошел.

Мне оказалось по силам принять участие в первой песне – «Заберу тебя домой, Кэтлин». Когда мы кончили ее, Феликс сказал:

– Будь Джейк дома, у нас получился бы квартет…

Это дало мне повод спросить:

– Какой Джейк?

На что Феликс ответил:

– Джейк Пикеринг, еще один наш постоялец.

Теперь я узнал, как его зовут, и решил, что добился определенного успеха.

Следующим номером шла песенка «Если я поймаю того, кто учил ее танцевать» или что-то в таком духе, и я с грехом пополам старался подпевать. Потом к нам присоединились Джулия с тетушкой, и мы все вместе спели «Ночью при лунном свете» и «О, эти золотые туфельки». Тетя Ада пела неплохо, но Джулия подчас фальшивила. Байрон Доувермен предложил «Опустевшую колыбель», Джулия сказала: «Не надо», но другие настояли. Мод разыскала ноты, и, читая слова из-за ее спины, мы спели, пожалуй, самую мрачную из когда-либо слышанных мной песен о бедненьком умершем ребеночке со строками вроде: «Малютка к ангелам взошла, и ей теперь покойно». Джулия послала мне улыбку и пожала плечами – видимо, она считала песню нелепой. Однако Мод, как только кончила, отвернулась от фисгармонии, заявив, что ей не хочется больше играть; глаза ее блестели, она едва удерживалась от слез, и я вдруг подумал, что в этом веке смерть ребенка была в порядке вещей, – может статься, песня ей что-нибудь напомнила.

– Байрон, – сказала тогда Джулия, – не развлечете ли вы нас фокусами?

Он согласился, поднялся к себе в комнату, перешагивая через две ступеньки сразу, так же быстро вернулся и принялся расхаживать по комнате, вынимая монеты у нас из ушей, потом предложил «вытащить из колоды любую карту, какую хотите». Фокусы он и вправду показывал неплохо, и все мы, в том числе и я, наблюдали за ним с искренним удовольствием.

Наконец он положил колоду в карман и сел.

– А мне дядя прислал из Китая веер, – заявила тетя Ада, – и я обмахиваюсь им вот так.

Она начала покачивать кистью руки у лица, словно обмахиваясь, и все повторили за ней ее движение. Слева от тетушки в кресле у окна сидела Мод Торренс, и она сказала:

– А мне дядя тоже прислал веер из Китая, и я обмахиваюсь им вот так.

Левой рукой она взмахнула воображаемым веером у левого уха, и мы последовали ее примеру, продолжая в то же время шевелить правой кистью. Теперь настала моя очередь, и я сообщил:

– А мне дядя прислал веер из Танзании, и я обмахиваюсь им вот так.

Я оскалил зубы, будто держал веер во рту, и стал покачивать головой вверх-вниз, и все опять-таки принялись мне подражать. Следующим шел Феликс, который положил конец игре, объявив, что у него пара вееров с Сандвичевых островов – он задрал ноги и задвигал ступнями. И все точно так же скопировали и его, а потом расхохотались: это и в самом деле было комично – наблюдать, как все мы, откинувшись, шевелим одновременно руками, ногами и головой.

– А где находится Танзания, мистер Морли? – поинтересовалась тетя Ада.

– Кажется, где-то в Африке.

Она кивнула, приняв мое объяснение, и Мод Торренс, по-моему, тоже была удовлетворена. Но двое мужчин и Джулия смотрели на меня недоуменно. Тут только я сообразил, что попал впросак: никакой Танзании еще не существовало, она появится на карте лишь много десятков лет спустя, и я усмехнулся, делая вид, что пошутил.

Феликс раскраснелся, глаза у него сияли: день рождения удавался на славу.

– Джулия, – воскликнул он, – давайте живые картины!

– Давайте, – отозвалась она с готовностью. – Я выбираю первая! Мне понадобитесь вы, Феликс, и Байрон.

Они удалились в столовую, прикрыв за собой раздвижные двери. Тетя Ада поднялась и прикрутила горелки в люстре. Потом она снова села, и они с Мод с выжидательными улыбками уставились на закрытые двери; я постарался вести себя как они. Наконец Джулия крикнула: «Готово!» – и тетушка, сидевшая ближе всех, откатила дверные створки в стороны.

В столовой свет горел в полную силу, и все трое застыли в неподвижных позах, обрамленные дверями почти как на сцене. Байрон и Джулия расположились лицом к Феликсу, который стоял на одной ноге, слегка поджав другую под себя. Под мышкой у Феликса была палка, и он держал ее наподобие костыля; при этом он слегка приоткрыл рот, словно говорил что-то, и широко раскрыл глаза. Джулия откинула голову назад; глаза и рот у нее были открыты еще шире, чем у Феликса. Байрон с потрясенным видом замер, прижав кулак тыльной стороной ко лбу.

Они стояли, слегка покачиваясь, а мы трое смотрели на них во все глаза. Мод произнесла расстроенно:

– Но я же знаю, знаю!..

– «Возвращение солдата»! – торжествующе воскликнула тетя Ада, и «живая картина» распалась.

После еще двух «картин» – «Раненый разведчик» и «Убежище влюбленных» – я наконец понял из разговоров, что происходит. Оказывается, имитировались позы фигур из скульптурных композиций некоего Роджерса, тысячами выпускающего гипсовые их копии. По-видимому, в каждом доме имелась хотя бы одна работа Роджерса – «Взвешивание младенца» у тети Ады на камине тоже было его творением, – и большинство композиций пользовалось всеобщей известностью. Когда в столовой развернулась последняя из «картин», я перехватил быстрый взгляд Джулии и, кажется, понял, что у нее на уме: я остался единственным в комнате, кто ни разу не выкрикнул ни одного названия, хотя бы ошибочного.

– Может быть, теперь мистер Морли покажет нам что-нибудь? – предложила она вдруг. – Ваша очередь, мистер Морли, просим вас!..

Мне показалось, что в голосе Джулии я уловил намек на вызов, она будто говорила мне: «Кто ты? Покажи себя!» Я и хотел бы это сделать, но не сразу сообразил, как и пережил момент острой растерянности. Джулия ждала, и на ее лице играла чуть насмешливая улыбка. Тогда я усмехнулся в ответ и, подняв обе руки ладонями от себя, свел большие пальцы вместе, как бы взял в рамку ее голову и плечи.

– Не шевелитесь. – Она сидела неподвижно, только в глазах внезапно вспыхнуло любопытство. – Теперь чуть-чуть поверните голову. Нет, нет, в другую сторону, к горке.

Она медленно повернулась. Я нащупал в кармане жилетки ключ от квартиры в «Дакоте», подошел к окну и, царапая острым язычком ключа по замерзшему стеклу, наметил контур скулы. Бросил на Джулию еще один взгляд и решительным движением очертил нижнюю челюсть. Чернота ночи на улице четко вырисовывала линии портрета на изморози окна, и работа шла быстро. Все столпились вокруг и с уважением смотрели, как я рисую.

Набросок получился неплохим – в течение каких-нибудь двух минут я сумел уловить сходство. Высокая скула, заостренный лицевой угол, небольшой, но твердый подбородок – мне удалось передать все это тремя стремительными линиями. Потом на белом стекле появились глаза как раз под правильным углом; несколькими уверенными штрихами я сумел даже передать легкие тени под ними. Затем я вывел прямые темные брови и красивый прямой нос. Кивком головы я отпустил Джулию, и она присоединилась к остальным.

Ей не понравилось. Она не сказала этого, напротив, пристально вгляделась в набросок и после длительной паузы принялась кивать, вежливо притворяясь, что все хорошо. Но кивала она слишком быстро, на меня не смотрела, и я понял, что она прячет от меня разочарование. Другие тоже бормотали какие-то неискренние слова.

– В чем дело? – спросил я тихо. Я гордился своей способностью делать мгновенные наброски и хотел понять, что не так. – Говорите правду, меня не обманете. Вам не нравится.

– Ну… – Она выпрямилась, но одновременно опустила глаза, приложила палец к подбородку, вроде бы раздумывая. – Не то чтобы мне не нравилось, но… – Она опять взглянула на набросок, потом на меня. Глаза у нее были страдальческие, она, наверно, кляла себя, что начала говорить. – Что это такое? – вдруг взорвалась она и тут же поспешно добавила: – То есть я хочу сказать: он не кончен, правда? Я понимаю, что это лицо, то есть это было бы лицо, если бы вы его закончили, но…

Я прервал ее быстрым кивком – теперь я все понял. Мы с детства приучены к мысли, что черные линии на белом фоне могут известным образом передавать живое человеческое лицо. Я где-то читал, что дикари не способны к подобному восприятию; рисунок и даже фотография представляются им бессмысленными, пока их не обучат добираться до сути дела. А мой эскиз на замерзшем стекле – несколько мимолетных намеков, когда зритель сам дополняет рисунок до целостного изображения, – это же манера XX века; для Джулии и ее современников она непонятна, как запись шифром, да это и есть запись шифром.

– Стойте так, как стоите, – сказал я Джулии, – и дайте мне еще пять минут.

Я не стал даже ждать ответа, а кинулся к другому окну и поспешно, как только мог, стал набрасывать другой рисунок, применяя технику, освоенную забавы ради во время занятий с Мартином Лестфогелем, – технику гравюры по дереву, при которой не опускается ни один, даже малейший штришок. Теперь рисунок занимал почти все стекло – эта техника требовала пространства. Работая у самого окна, я сквозь густую штриховку видел фонари, заснеженные тротуары и улицу, смутно чернеющие кусты и деревья Грэмерси-парка. И вдруг увидел его: он быстрыми шагами шел по тротуару к дому – уже знакомая коренастая грузная фигура в плоской шляпе, сдвинутой на затылок. Я застыл, глядя на него, рука замерла, не завершив линии. Вот он повернул, поднялся по нашим ступенькам и исчез из виду; я бросил взгляд на Джулию и продолжал рисовать.

Она следила за мной, насколько могла не меняя позы, – и неожиданно подняла руки к голове, вынула какую-то шпильку, и волосы каскадом рассыпались по плечам. Подбородок у нее слегка приподнялся, в глазах сверкнула гордость. Она была очень темной шатенкой, волосы струились густые, длинные, блестящие. Волосы были просто изумительны, да и сама она, безусловно, тоже.

Никто не заметил – кроме меня, потому что я ждал этого, – как тихонько открылась и закрылась дверь; краем глаза я увидел, что он остановился на пороге гостиной. Я заканчивал рисунок на окне, не пытаясь передать всю роскошь волос Джулии, а лишь приблизительно показывая их длину и тяжесть. Рисунок такого типа требует больше времени и больше практики, чем было у меня, так что вышел он, разумеется, неважно. Я отступил на шаг, оценивая свою работу, остальные толпились вокруг; в сущности, все, что стоило сказать по этому поводу, – художник изобразил лицо девушки, привлекательной девушки с длинными волосами. Но – девушки вообще, необязательно данной, хотя какое-то отдаленное сходство и было.

Однако Джулия долго, секунд пять-шесть, молчала и потом воскликнула – теперь, несомненно, искренне:

– О, как красиво! – Она повернулась ко мне, сияя от радости. – Я правда такая? Ну конечно же нет! Но как красиво… Господи, да у вас талант!..

Глаза у нее горели, она смотрела на меня с откровенным восхищением, даже с благоговением. И тут как раз, ненароком поглядев на дверь, она заметила его и слегка покраснела. Но голос не дрогнул, слова прозвучали совершенно естественно:

– Джейк, а у нас новый постоялец. И, кажется, очень талантливый. Вот, взгляните…

– Под-ни-ми во-ло-сы, – сказал он сквозь зубы с одинаково жестким ударением на каждом слоге.

– Но, Джейк, мы…

– Я сказал: подними волосы, – повторил он тихо, и Джулия послушно потянулась к волосам.

Я, как и все остальные, повернул голову к двери, а Пикеринг направился ко мне; карие его глазки не выражали ровным счетом ничего и устрашали, как пустой взгляд акулы. Он остановился прямо напротив меня, и мы в течение трех-четырех секунд молча взирали друг на друга. В комнате стояла тишина. Я был просто зачарован: вот он передо мной, человек, отправивший длинный голубой конверт (рис. 11).

Рис. 11

Внезапно он улыбнулся, лицо осветилось дружелюбием, глаза стали теплыми и приветливыми – мгновенная трансформация, – и вот он уже протянул мне руку со словами:

– Меня зовут Джейкоб Пикеринг, я, как и вы, постоялец здесь…

С самым дружеским видом он энергично тряс мне руку и постепенно сжимал ее все сильнее и сильнее. Я улыбался ему не менее доброжелательно, а сам, в свою очередь, напрягал кисть как только мог. Здесь, в этой уютной комнате, мы вели борьбу, о которой никто и не подозревал; наши руки уже начинали слегка дрожать, а мы все улыбались друг другу; я назвал свое имя, наши сомкнутые пальцы, вероятно, уже побелели в суставах, а мы все продолжали медленно трясти друг другу руки, словно позабыли остановиться. Наконец я достиг предела своих сил, но он – он был сильнее, и я почувствовал, как костяшки моих пальцев понемногу слипаются вместе. И тут рука моя бессильно разжалась у него в кулаке; усилием воли я удержал на лице улыбку, стиснув зубы, чтобы не вскрикнуть от боли – этого я позволить себе не хотел и не мог. Но когда мне уже казалось, что кости пальцев вот-вот хрустнут, он неожиданно ослабил хватку; еще одно короткое варварское пожатие – и он, все так же дружески улыбаясь, кивнул в сторону моего рисунка на стекле.

– Вы действительно талантливы, мистер Морли. Вне всякого сомнения. – Быстрыми шагами он подошел к окну. – Но надеюсь, что вы не поцарапали стекло мадам Хафф…

Склонившись к самому стеклу, он приблизил к нему губы и принялся оттаивать изморозь выдох за выдохом. Скоро талый круг стал величиной с тарелку, и от рисунка уцелели лишь разрозненные наружные штрихи.

– Нет, – сказал он, разглядывая чистое стекло, – к счастью, царапин нет.

Набросок на другом окне он удостоил лишь презрительным взглядом, затем повернулся к окнам спиной и послал нам общую улыбку.

– Мне это не понравилось, мистер Пикеринг, – сказала Джулия, – мне это совершенно не понравилось. – И обернулась ко мне. Глаза у нее светились, а руки все еще были заняты укладкой волос на затылке. – Быть может, вы сделаете с меня другой рисунок, мистер Морли? На бумаге, чтоб я могла сохранить его. Я охотно буду позировать вам в любое удобное для вас время…

Руку я спрятал в карман. Я знал, что она уже покраснела и начала распухать: болело сильно.

– С удовольствием, мисс Джулия. Буду очень рад нарисовать вас. – Я повернул голову и, глядя прямо на Пикеринга, закончил: – Я даже настаиваю, если угодно знать.

Он только усмехнулся – мне и всем остальным.

– Возможно, что я неправ, – сказал он, опуская взгляд в притворном раскаянии. – Иногда я… несколько стремителен в своих действиях. – Тут он поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. – Особенно когда дело касается моей невесты…

Тетя Ада, Мод, Байрон и Феликс вдруг заговорили все разом, стремясь замять, загладить досадный инцидент, Джулия поспешно вышла в столовую, а оттуда на кухню и занялась приготовлением чая. Байрон Доувермен бросил Пикерингу какую-то реплику, тот ответил ему. Потом мы пили чай, который Джулия внесла на большом деревянном подносе, болтали о том о сем, выдерживая приличия, хотя ни я, ни Пикеринг не обращались друг к другу и старались друг на друга не смотреть. Потом все снова жали Феликсу руку и поздравляли его, выражая добрые чувства, и мы разошлись.

Наверху, у себя в комнате, расстегивая рубашку и глядя в пустую темноту Грэмерси-парка, я понял, что Рюб, Оскар, Данцигер, Эстергази, да и я сам совершенно упустили из виду ту элементарную истину, что жить среди людей – значит общаться с ними. Я получил строжайший наказ выступать наблюдателем, и только наблюдателем, никак не вмешиваться в события и уж, во всяком случае, не провоцировать их. Тем не менее именно это я и сделал. Быть может, теперь мне следовало бежать без оглядки? Потихоньку собрать вещи, украдкой спуститься по лестнице и удрать в «Дакоту», пока я не натворил еще каких-нибудь бед?

Но внутри у меня все кричало: «Четверг! Завтра четверг!..» Завтра, в «половине первого, – говорилось в записке, отправленной при мне Джейком Пикерингом, – соблаговолите прийти в парк ратуши». Мне необходимо было прийти туда, совершенно необходимо! Как-нибудь невидимо, ни во что больше не вмешиваясь, но я должен побывать там! «Всего-то еще один день, – уговаривал я себя, – даже полдня!» Уж на эти-то несколько часов смогу я выдержать роль нейтрального наблюдателя? Я поднял руку к окну и при слабом свете, отраженном от снега на улице, рассмотрел ее, поставив вторую рядом для сравнения. Правая рука распухла, костяшки всех четырех пальцев неприятно ныли. Пристально глядя на руку, я слегка пошевелил ею, потом попытался сжать пальцы в кулак. Ничего не вышло, но, пока я напрягал мышцы, в сознании моем непроизвольно вспыхнула отчетливая картина, как этот самый кулак врезается Пикерингу прямо в зубы.

Я ухмыльнулся и опустил руку – и все-таки ощутил известную тревогу. Впрочем, не так уж трудно будет вовсе не встречаться утром с Пикерингом. Нужно просто не спускаться вниз, пока он не уйдет, а больше я его лицом к лицу никогда в жизни не увижу. Что касается Джулии – ну а что мне Джулия? Поразмыслив, я покачал головой – каким-то не поддающимся анализу образом я оказался связан и с ней. Однако это тоже не имело значения: мы люди разных эпох, и очень скоро я покину ее время.

Чтобы испытать себя, я подумал о Кейт и, стоя в темноте комнаты, подверг проверке свои чувства к ней. Ничто не изменилось. Я понял, что, как только вернусь, сразу же захочу ее увидеть; эта мысль принесла мне облегчение – я не мог понять почему. Потом, отвернувшись от окна, я стянул рубашку через голову – она расстегивалась не до конца, – разделся и напялил ночную рубаху. Лежа в кровати, усмехнулся: ну и денек же выдался! Через минуту я заснул с убеждением, что совершаю, наверно, большую ошибку, оставаясь здесь, и что тем не менее останусь; мне надо, мне совершенно необходимо увидеть, что же произойдет в парке ратуши в половине первого в четверг 26 января 1882 года – завтра.