Короткая сирень

Раньше, совсем недавно, сельское солнце сияло на церковные руины. Его тепло питало травку, которая покрывала купол, своды и карнизы. А теперь в лучах весеннего светила над храмом дрожит золотом крест. Возрождаемся, однако. Блики от креста золотят майские окрестности. И не захочешь – залюбуешься, будь ты хоть атеист-разатеист. Вхожу в церковный двор, улыбаюсь.

В тени сирени давит лавочку своими пономарскими костями Алексей Семёнович. Грустный сегодня, а на дворе-то – Светлая!

– Христос воскресе, Семёныч!

Он слабо улыбнулся, ответил по уставу, как положено и взял благословение. Интересуюсь, откуда к нему пришла грусть, в такие-то святые дни. Поста будто не хватило напечалиться?

– Да, – он махнул рукой, – и жизнь прожил, а в людях так и не разобрался. Сужу вот всех по себе: раз у меня в голове всё просто, то и у других вроде моего…

И он поведал историю, которая убедила меня в том, что возраст и мудрость не всегда приходят к человеку одновременно. Явились, значит, к нему под вечер две будто бы чиновницы из района, пообещали будто бы по новому постановлению для пенсионеров уйму дешёвых лекарств. Взяли деньги. Ушли за лекарствами… Всё.

…Тем временем к церкви потянулись первые прихожане. Цветут, улыбаются. Семёныч отправился возжигать лампады. Полагаю, что его улыбку сегодня я вряд ли увижу… Хотя, зная веру своего помощника…

Под стрехой сторожки возятся ласточки. И сирень!., ну до чего же пахнет сегодня! Первый год такая буйная!

На службе Алексея Семёновича отпустило: и «Воистину воскресе» он голосил громче всех, и на крестном ходе вокруг храма за его пасхальной рысью мы все еле-еле поспевали. Это вполне объяснимо. Что такое для верующего человека горькая печаль? А? Так, мелочь, дело житейское, не больше. Оно – это дело – пройдёт, как и всё на земле, забудется – и сам того не заметишь. Она и жизнь, не успела распуститься, глядишь – уже облетает.

Кроплю народ святой водой, а преобразившегося за службой пономаря обильнее всех:

– Христос воскресе!

– Воистину воскресе! – торжествуют без малого три десятка голосов. Вот это бессмертное веселье – верно, что насовсем не исчезнет. Случается, мы забываемся, грустим, безобразничаем, но только забывшимся Господь Сам о Себе напомнит, и если не теперь – Воскресной радостью, то после, когда наступит самый главный в жизни сороковой день, – как-нибудь иначе.

И он наступит, никого из нас не спросит. Поди-ка, усомнись. Ну?

Иных напоминание об этом пугает. Намедни вот беседовал с соседкой Петровной и в разговоре по привычке между делом помянул Божий суд – этот самый наш сороковой день. Бедная Петровна! Она даже подпрыгнула: «Типун, – говорит, – тебе на язык!» И заплевалась через плечо. Будто бы это от окончания жизни помогает. Вот. А Семёнычу перед службой о Божьем суде намекнул, так он вмиг утешился, былая туга сразу отпустила, как будто бы и не крали у него. Обрадовался, успокоился, всю литургию пропраздновал. И едва успел погасить лампады, тут же поскакал за сиренью: «Не для нас, бессмертных, что ли, Господь её создал? Иной год закружишься, а она тем временем раз – и облетела. Попробуй верни ты её».

Ох и быстро она отцветает-проходит…

Расставил Семёныч ароматную по всему храму и в вазах, и в вёдрах, и просто так на окнах разложил. Соберёмся к вечерне, а в храме весна.

Покровские летуны

Потрёпанная полукруглая «Волга» с оленем на капоте не спеша плывёт по укатанному просёлку. Я сижу рядом с водителем, пономарь Алексей Семёнович царствует за нашими спинами на огромном диване, точно секретарь райкома.

Осень выдалась на редкость сухая. Справа облетает посадка, слева чернеет перепаханное поле. Одолевает дремота. Хорошо, должно быть, медведям: нас везут в Покровку на похороны, а они, жирные и довольные, засыпают сейчас в своих берлогах под шелест золотистой листвы.

Путь неблизкий, и, чтобы разогнать сон и скоротать время, заговариваю с водителем, мужичком лет шестидесяти:

– Вы тамошний? Покровский?

– Да.

– Тогда, наверное, должны знать, почему вас, покровских, зовут летунами?

– О! Это действительно история любопытная. – Он приосанился, поёрзал и принялся за рассказ:

– Было это ещё при Сталине, сразу после войны. Я тогда мальцом был, но прекрасно всё помню. Никто теперь не разберёт откуда, но появилась в нашем сельце монашка не монашка, чернушка не чернушка… короче, бабка. Вся в чёрном, юбка по земле волочится. Бодренькая такая старушенция. Палка у ней сучковатая и котомка. Повадилась, значит, эта старуха шастать по дворам. Зайдёт в дом, поднимет кривой палец к потолку и знай проповедует. Да так грозно, словно поп какой.

– Кайтесь, – говорит, – грешники! Скоро суд Божий! Все пропадёте!

Ну, кто понабожней, те слегка струхнули.

– А когда, – говорят, – суд-то этот?

– В среду!

– Завтра, что ль?

– Завтра! – говорит. – Раздайте свои пожитки соседям, а сами в одном исподнем лезьте все на крышу. Подымется страшный ветер, опустится чёрная туча. На ней – Бог! Кто раздаст всё – тот лезь к Богу на тучу, Он спасёт. А кто не послушается – тому гореть в геенне. Горе безбожникам и коммунистам!

Ну, деревенька-то наша невелика была – дворов эдак полета. Бабка всех обошла, страху напустила. А после войны дело было. Мужиков-то мало. Так, старички бородатые, бабы да ребятишки. Весь день про Страшный-то суд судачили – кто верит бабке, кто не верит. Кто испугался, а кто смеётся себе. Так день и прошёл. Ну а как стемнело – тут вовсе боязнь взяла. Суд-то, он ведь уже с утра начнётся, а вдруг бабка не соврала?

Смотрю, бабы в потёмках по задам шастают. Все с узелками да с мешками. Это они, кто понабожней, раздают, значит, скарб. Ну, жили-то бедно и раздавать вроде нечего, а нашлось-таки кое-что. Безбожники и рады: неси нам всё! У вас, дураков, завтра конец света, а у нас нонче ваше барахлишко. Неси, неси!

Туда-сюда, уже утро. Солнце поднимается, а деды, бабки, вдовы кой-какие уже на крышах сидят. Все в одном исподнем. Молятся себе. То-то хохоту было. Безбожники и партийные веселились: вот, мол, дураки! Раздали всё, да ещё и перед всем селом в одних подштанниках! Те молятся, эти смеются, а конца света все нет и не Кое-кто уже и с крыши слез.

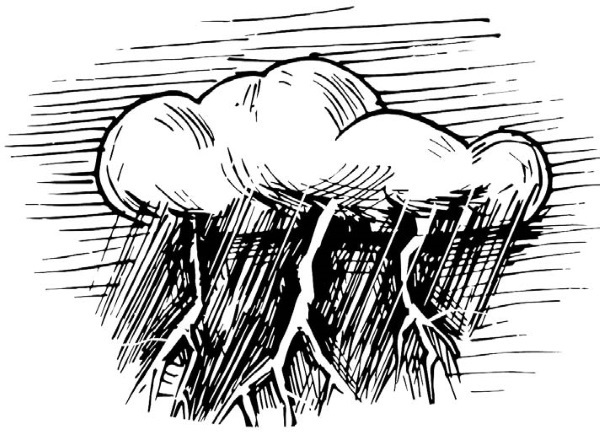

Но тут! Началось! Не пойми откуда ветер поднялся страшенный. За ним и туча опустилась. Темно так сделалось, жутко. Туча вся сверкает, гремит. Да нависла ещё так ни ко-низко. Вот тут-то безбожна не до смеху стало. Кинулись было и они барахло своё раздавать. А кому? Никто ведь не берёт, дураков нет. Ну, может, и так Бог в рай возьмёт? Поскидали все с себя портки и в одних подштанниках – на крыши. И давай себе рыдать да голосить. Молятся, молятся… А гром такой поднялся, аж мурашки по спине. Молнии лупят, земля трясётся. Жуть! Ну а когда дождь хлынул, тут уж ясно стало – всемирный потоп! Не сбрехала бабка-монашка, дай Бог ей здоровья. С небес настоящий водопад. Тут уже спасаться надо. Соседних домов не видать. Позакрывали все глаза и на тучу попрыгали. Вот… Потому всех покровских летунами и кличут. Да…

– Да, действительно летуны, – говорю водителю и жду продолжения истории. Но он насупился, молчит.

Не выдержал Алексей Семёнович:

– Ну, и как же вас Бог судил?

– Как, как! Да никак. Тучу ветром сдуло, дождь кончился. Смотрю через плетень – соседи мокрые, злые, в грязи возятся. Бабку проклятую матерят. Кое-кто её искать кинулся, а где ж ты её найдёшь?.. Когда все умылись и обсохли, пошли по дворам своё, значит, барахло обратно требовать, а идти как? Всё ж роздано – надеть нечего, так и блукали все, в подштанниках. Вот… Такой, значит, суд.

Я оглянулся на Семёныча. Он закусил губу, чтобы не смеяться. И мне повеселело, дремота отбежала.

– Ну, – спрашиваю водителя, – а вы-то где были при «конце света»?

– Где, где! – не без иронии разозлился тот. – Не зря же мы все как один зовёмся «покровские летуны»! Мне, правда, повезло, я с «небес» в навоз шлёпнулся, там мягко, а вот тётка моя, та на дрова угодила, ногу сломала. Очень уж в рай хотела, Царство ей Небесное.

– Что, померла?

– Нет, то есть… тогда всё обошлось, это она теперь… её отпевать едем. Вы уж, батюшка, помолитесь, чтоб Бог её, того, к себе взял. Очень уж хотела она… чтоб… в рай…

На пригорке за оврагом показалась крохотная деревушка. Десяток кривобоких домиков – всё, что осталось от Покровки…

– Помолимся…