Глава 10

Современный катастрофизм. Падения и совпадения

Какой наглядный образ первым приходит в голову при слове “эволюция”? Если не большинство, то очень многие ответят: динозавры. Жили себе, жили… а потом прилетел астероид – и бабах!

Стоп.

А где тут, собственно, эволюция?

Чтобы разобраться, в каких отношениях с идеей эволюции находится “астероидная” теория вымирания динозавров (точнее, мел-палеогенового вымирания, охватившего на рубеже мелового и палеогенового периодов не только огромных ящеров, но и целый ряд других групп животных, преимущественно морских), нам придется сделать небольшой экскурс в историю – лет на двести назад, в те времена, когда наука палеонтология только формировалась. Хотя задолго до этого ученому миру были известны кое-какие ископаемые останки древних существ, в настоящую научную дисциплину эти разрозненные находки и сведения о них сложились только в это время. И решающую роль в становлении научной палеонтологии сыграл один из самых блестящих ученых своего времени – французский зоолог Жорж Леопольд Николя Фредерик Кювье.

Одной из его новаций, сделавших палеонтологию наукой, стало то, что от изучения отдельных окаменелостей и попыток восстановления по ним целостного облика организма (в чем, впрочем, Кювье не было равных) он перешел к рассмотрению целых ископаемых фаун. Если говорить упрощенно – к изучению того, в каких именно слоях камня можно найти ископаемые того или иного облика, какие еще останки залегают вместе с ними, что можно найти выше их, а что ниже и т. д. Изучение в этом аспекте ископаемых Парижского бассейна привело его к представлению, что живые существа, обитающие ныне в окрестностях французской столицы, – лишь самая поздняя из целого ряда фаун, встречавшихся ранее в этих местах. Причем каждую из этих фаун составляли существа, совершенно непохожие на тех, что жили до или после них.

Как это объяснить? Два других великих натуралиста того времени, соратники Кювье по парижскому Музею естественной истории – уже знакомый нам Жан Батист Ламарк и близкий друг (и непримиримый оппонент) Кювье Этьенн Жоффруа Сент-Илер – видели в этом подтверждение своих идей о возможности превращения одних видов в другие и происхождения прогрессивных форм от более примитивных. Но Кювье такое объяснение категорически не устраивало – и не только потому, что оно противоречило библейской версии происхождения живых существ (хотя и это тоже было немаловажно). Главным было то, что Кювье видел явную не-преемственность открытых им ископаемых фаун. В толщах известняка не было ни переходных форм, ни слоев, в которых среди останков более ранних фаун появлялись бы отдельные представители более поздних. Каждая фауна была более-менее стабильной по всей толще своего слоя, а выше и ниже лежали совсем другие ископаемые.

Такая картина напоминала не постепенное преобразование одних форм в другие, а следы серии катастроф, полностью уничтожавших все живое, – после которых, однако, жизнь всякий раз появлялась заново, но уже совсем в других формах. Именно это и предположил Кювье, выпустив в 1812 году книгу “Рассуждение о переворотах на поверхности Земли”: смена фаун объясняется тем, что в прошлом на Землю время от времени обрушивались некие чудовищные катастрофы, полностью менявшие ландшафт огромных участков ее поверхности и сметавшие всех ее обитателей. После каждой такой катастрофы планета заселялась вновь, но уже совсем другими организмами. Вопрос о том, откуда всякий раз брались эти “другие организмы”, Кювье подробно не обсуждал, но предполагал, что это были существа, обитавшие в дальних местах, не затронутых катастрофой. Как бы то ни было, по его мнению, этот вопрос в то время был недоступен для научного исследования, а значит, нечего о нем и говорить.

Нам сейчас нет нужды вдаваться в подробности этого хорошо известного и многократно описанного в литературе сюжета. Отметим только одно важное для понимания дальнейшего обстоятельство: катастрофизм (как стали называть взгляды Кювье и его сторонников) был альтернативой эволюционизму, причем не какой-то конкретной теории (например, Ламарка), а эволюционным представлениям как таковым. Он был попыткой объяснить известные палеонтологии факты, не прибегая к идее эволюции в каком бы то ни было ее варианте.

Огромный авторитет Кювье и убедительность его аргументов сделали свое дело: его теория катастроф господствовала в палеонтологии на протяжении нескольких десятилетий. Однако чем дальше, тем хуже согласовывались с ней новые факты (объем которых быстро рос по мере изучения геологии разных районов Земли), да и научная мода в естественной истории постепенно менялась: набирал популярность актуализм Чарлза Лайеля – взгляд, согласно которому все факторы, формировавшие геологический облик Земли в прошлом, действуют и ныне. Накопившееся напряжение разрядилось в 1859 году выходом “Происхождения видов”: в палеонтологии, как и во всей биологии, полностью возобладал эволюционизм, а катастрофизм был списан в архив истории науки и, казалось бы, прочно забыт.

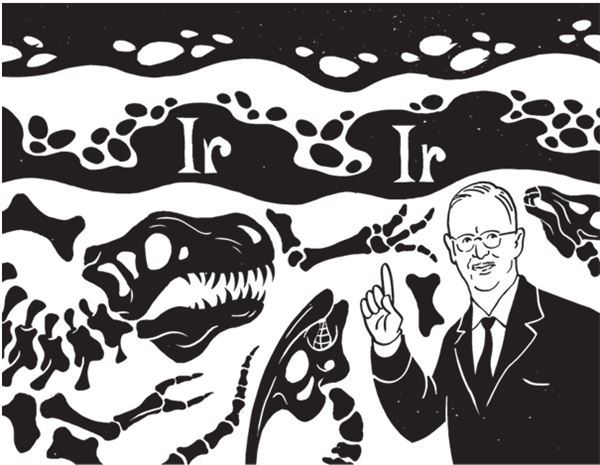

Он и в самом деле был забыт настолько прочно, что, когда спустя 120 лет вернулся в научный обиход, многие ученые ХХ века его не узнали. Вероятно, и сам основоположник современного катастрофизма – американский физик-атомщик, лауреат Нобелевской премии Луис Альварес – искренне не подозревал, что предлагаемая им гипотеза есть не что иное, как реинкарнация старой доброй теории Кювье.

Все началось всего лишь с того, что в 1980 году Альварес обратил внимание на так называемую глобальную иридиевую аномалию. Дело в том, что в самых разных районах мира на границе меловых и палеогеновых отложений возрастом около 67 млн лет встречается прослой глин с необычно высоким содержанием редкого металла иридия. Что само по себе странно: иридий – металл платиновой группы, хорошо растворимый в железе, поэтому основная часть имеющегося на Земле иридия сейчас находится в железном ядре планеты. Откуда же он вдруг взялся на поверхности, да еще сразу по всей Земле? С другой стороны, иридиевая “метка” более или менее точно совпадает с резкими изменениями ископаемых морских фаун (по которым и проводят границу между мезозойскими и кайнозойскими отложениями). Соблазнительно было предположить, что между этими фактами есть причинная связь.

Альварес так и сделал, сочтя источником иридия, выпавшего на поверхность планеты 67 млн лет назад, железный астероид (каковые, по мнению астрономов, представляют собой осколки планетных ядер), врезавшийся в Землю и оставивший после себя метеоритный кратер Чиксулуб (открытый как раз незадолго до публикации Альвареса) – вмятину диаметром почти 200 километров, лежащую частично на полуострове Юкатан, а большей частью на прилегающем к нему континентальном шельфе. Рассчитав по размеру кратера примерную энергию столкновения, Альварес и его соавторы (среди которых был и его сын – геолог Уолтер Альварес) предложили реконструкцию событий, основанную на популярном в то время сценарии “ядерной зимы”: удар астероида взметнул в верхние слои атмосферы огромное количество пыли (и, возможно, сажи от начавшихся после него лесных пожаров). Пыль и копоть закрыли поверхность планеты от солнечных лучей, и на Земле на несколько лет воцарилась зима, погубившая теплолюбивую флору и фауну мезозоя. В том числе самых известных широкой публике древних животных – динозавров, чье окончательное вымирание также приходится примерно на это время.

“Астероидная” теория быстро приобрела популярность – поначалу в основном среди широкой публики, а также тех ученых, чьей непосредственной специальностью не является палеонтология. Она растиражирована во множестве книг и фильмов (как научно-популярных, так и художественных), отражена в экспозициях солидных музеев и того и гляди войдет в школьные учебники. Но что, пожалуй, еще важнее – она породила настоящую моду на подобные объяснения крупных (а затем и вообще любых) вымираний. Правда, столь удачных совпадений особо сильных космических ударов с массовыми вымираниями (а и тех, и других в истории нашей планеты было не так уж мало) больше обнаружить не удалось. Но невелика беда: поблизости от любого заметного палеонтологического события всегда найдется какая-нибудь катастрофа – если не падение астероида, то необычайно мощные извержения вулканов, инверсия магнитного поля Земли, гигантские выбросы нефти и газа (с их последующим воспламенением или без такового), резкий всплеск мощности космических лучей, порожденный близким взрывом сверхновой, и т. д. На худой конец, если уж совсем ничего подходящего не находится, можно придумать что-нибудь, что не оставляет однозначных следов в геологической летописи, – например, резкое изменение светимости Солнца. Дело дошло до того, что, как мы увидим в главе 21, даже в качестве причин исчезновения одного-единственного вида на полном серьезе рассматривается какой-нибудь импакт (это обобщающее понятие для любых сильных разовых воздействий абиотических факторов).

Выше уже говорилось, что первоначально импактные теории завоевали популярность за пределами профессионального сообщества палеонтологов – среди ученых других специальностей, а также у популяризаторов и журналистов. Однако примерно в конце 1990-х – начале 2000-х годов они начали проникать и в палеонтологию и довольно быстро заняли там доминирующее положение. (Нетрудно представить, как это произошло: те, кто в 1980-х студентом-младшекурсником или даже подростком попал под обаяние этого наглядного, красочного и остродраматичного сценария и, возможно, именно под его влиянием пошел в палеонтологи, к рубежу веков доросли до руководителей экспедиций, завлабов, редакторов и членов редколлегий научных журналов и т. д.) Собственно эволюционные интерпретации крупных событий в истории жизни на Земле оказались оттеснены на обочину, а основные баталии развернулись между сторонниками различных импактных версий, азартно споривших, какая именно катастрофа (в частности, падение астероида или гигантские извержения) вызвала то или иное крупное вымирание. Поскольку в этих спорах каждая сторона приводила факты и рассуждения, не столько подтверждавшие ее собственный сценарий, сколько выявлявшие несуразности и нестыковки в сценарии альтернативном, следить за этой полемикой было довольно интересно.

Разумеется, сторонники импактных гипотез не отрицают ни эволюцию как таковую, ни дарвиновские механизмы: после того, как тот или иной импакт уничтожил старую флору и фауну, как-то же должна сформироваться новая. Не рассматривают они и гипотезу многократного творения. Тем не менее эволюция в их построениях предстает лишь пассивной реакцией биосферы на достаточно сильные внешние воздействия. Сама по себе, без таких стимулов эволюция способна только на отдельные акты видообразования – но не на радикальные изменения. Причем к последним относятся не только вымирания крупных и разнообразных групп живых организмов, но и появление новых таких групп – мода подыскивать импактные причины распространяется и на становление крупных таксонов и прогрессивное усложнение организации. То есть новомодный импактный подход роднит со старым почтенным катастрофизмом не только пристрастие к мировым катаклизмам, но и отношение к эволюции: оба они представляют собой попытку объяснить историю жизни, по возможности обходясь без эволюционных представлений.

Однако то, что нынешние импактные теории – лишь модернизированная версия катастрофизма Кювье, еще не означает, что они неверны. История науки знает не так уж мало случаев, когда теории, в свое время категорически (и порой вполне обоснованно) отвергнутые научным сообществом, впоследствии оказывались верными – или, по крайней мере, не менее близкими к истине, чем альтернативные им взгляды. Мы сегодня знаем, что химические элементы в принципе могут превращаться друг в друга (как полагали алхимики и с отрицания чего начиналась некогда научная химия), что континенты движутся и т. д. Может, и неокатастрофизм честно заслужил свою нынешнюю популярность? Может, такой взгляд позволяет лучше понять суть того, что происходило десятки или сотни миллионов лет назад? И самое главное – может, он лучше согласуется с известными фактами?

Для ответа на эти вопросы лучше всего рассмотреть самую старую, знаменитую и хорошо проработанную из современных импактных теорий – “астероидную” теорию мел-палеогенового вымирания.

Уже при первом своем появлении эта теория порождала целый ряд вопросов. В самом деле, солнечный свет обеспечивает пищей не только динозавров и аммонитов, но и почти всех обитателей Земли. Как же они пережили глобальный мрак и холод? Почему, скажем, не вымерли мезозойские млекопитающие – хотя теплокровность при скромных размерах тела делала их куда более зависимыми от обилия пищи, чем динозавры? Почему уцелели ближайшие родственники динозавров – птицы и чуть более дальняя родня – крокодилы? Казалось бы, наиболее уязвимыми для “астероидной зимы” должны быть зеленые растения, а среди животных – мелкие существа вроде насекомых. Но как раз растения и насекомые практически “не заметили” катастрофы: позднемеловые флора и энтомофауна почти не отличаются от раннепалеогеновых. В целом ряде геологических свит (непрерывных последовательностей отложений) мел-палеогеновую границу найти вообще не удается: и выше, и ниже “иридиевой метки” лежат окаменелые останки одних и тех же видов растений и членистоногих.

За четыре десятилетия своего существования астероидная теория так и не нашла убедительных ответов на эти вопросы. А тем временем конкретные исследования добавляли к ним все новые. Выяснилось, что крупные астероиды падали на Землю неоднократно. Так, например, всего около 2,5 млн лет назад на шельф между Южной Америкой и Антарктидой упал Эльтанинский метеорит, вполне сопоставимый по размеру с Чиксулубским. Однако в результате этого катаклизма никаких массовых вымираний не было, да и вообще не удалось заметить никаких эволюционных последствий. (Группа ученых, исследовавших этот вопрос, приводит этот вывод без каких-либо комментариев и обсуждения – похоже, они совершенно не ожидали такого результата.) А в начале 2015 года в центральной Австралии были обнаружены следы падения астероида вдвое крупнее Чиксулубского, произошедшего, вероятно, в каменноугольном периоде – между 300 и 360 миллионами лет назад. За несколько секунд до столкновения с поверхностью планеты гигантская глыба раскололась надвое, и каждый из этих обломков оставил по кратеру около 200 километров в поперечнике – Восточную и Западную Уорбертонские депрессии. И что же? “Мы не нашли массового вымирания растений и животных, соответствующего этим ударам”, – растерянно констатирует первооткрыватель метеоритной природы депрессий австралийский геолог Эндрю Гликсон.

И наоборот: ни одно массовое вымирание, кроме мел-палеогенового, не совпадает по времени с падением “крупнокалиберных” метеоритов. Хотя все эти годы такие совпадения были предметом целенаправленных и настойчивых поисков. Особенно мощные, поистине титанические усилия были предприняты для отыскания следов астероидного удара на палеозой-мезозойской границе, отмеченной самым масштабным в истории Земли вымиранием – пермо-триасовым. Однако никаких внятных результатов эти поиски так и не дали. В последние годы энтузиасты астероидной теории предлагают считать таким следом кратер на Земле Уилкса в Антарктиде, обнаруженный в результате наблюдений и измерений со спутника. Однако даже само его метеоритное происхождение пока остается лишь гипотезой – он мог возникнуть и иным путем. И в любом случае мы ничего не знаем о его возрасте: датировать структуру, находящуюся под многосотметровой толщей льда, невозможно даже приблизительно. Так что привязка появления этого кратера к пермо-триасовой границе – чистая фантазия неокатастрофистов-астероидников.

Еще одной неприятной новостью для гипотезы Альвареса стали результаты более пристального изучения ископаемых с мел-палеогеновой границы. Одна за другой появлялись находки, никак не укладывающиеся в картину астероидного апокалипсиса. Так, работы группы палеонтологов под руководством профессора Герты Келлер из Принстонского университета показали, что в непосредственной близости от места катастрофы – всего в 600 километрах от центра Чиксулубского кратера! – выше и ниже пресловутой “иридиевой метки” осадочные породы образованы одними и теми же видами фораминифер. Не вымер ни один из 52 видов этих микроскопических существ, обитавших в тех местах в конце мелового периода. А радикальные изменения в составе зоопланктона (по которым и проводят мел-палеогеновую границу) начались гораздо позже – по оценкам Келлер, примерно спустя 300 тысяч лет после падения метеорита. Никакая “астероидная зима” не могла продолжаться столько времени.

Разумеется, группу Келлер тут же обвинили в неточности датировок – просто на том основании, что никакой метод не позволяет датировать события такой давности (напомним: речь идет о том, что происходило 65–67 миллионов лет назад) с точностью до 300 тысяч лет. Подобную критику трудно принять всерьез: какие бы методы абсолютной датировки ни применяли принстонские палеонтологи, каковы бы ни были возможности и погрешности этих методов, это никак не отменяет толстого слоя чисто мезозойских отложений выше иридиевой аномалии. Обстоятельство, заворожившее некогда Альвареса, – одновременное и геологически мгновенное выпадение иридия по всей планете – внезапно обернулось против его гипотезы!

Другой аргумент в защиту астероидной версии состоял в предположении, что, мол, удар астероида взметнул со дна более ранние отложения, которые затем переотложились уже поверх иридиевого слоя. Поверить в такой ход событий тоже трудновато: ведь иридий выпал тоже не мгновенно. Вещество астероида должно было быть измельчено буквально до атомов – только в таком виде оно могло быть вынесено в верхние слои атмосферы, разнесено воздушными потоками и затем постепенно осаждено по всей поверхности планеты. При этом оседающим атомам иридия пришлось преодолеть всю толщу атмосферы, а тем, что выпадали над океаном, – еще и водную толщу. Между тем скорость оседания взвесей зависит от размера оседающих частиц: чем мельче частицы, тем дольше они будут оседать. Как ни малы микроскопические раковинки фораминифер, они все же на много порядков больше атомов иридия – и стало быть, последние никак не могли осесть раньше.

А тем, кому рассуждения о скорости оседания кажутся абстрактными и недостаточно убедительными, геологическая летопись преподнесла совсем уж наглядные сюрпризы. Вскоре после публикации данных группы Келлер (и в самый разгар полемики о возможности переотложения изученных ею окаменелостей) появилась статья Джеймса Фассетта и Ларри Химена из университета Альберты о датировании останков вполне сухопутных динозавров, найденных ранее в местечке Охо-Аламо на границе штатов Колорадо и Нью-Мексико. Некоторые кости оказались моложе “Чиксулубского события” на 500–700 тысяч лет. Предположить же, что массивные кости 20-ме-тровых ящеров полмиллиона лет болтались в воздухе, вряд ли рискнет даже самый горячий сторонник астероидной теории.

Разумеется, тут же раздались голоса, что, мол, да, какие-то реликтовые популяции поздних динозавров и других жертв катастрофы могли еще некоторое время теплиться, но они-де уже не имели сил для восстановления. (Хотя если подумать – какие особенные “силы” нужны популяции, чтобы восстановить прежнюю численность, если все неприятности уже позади?) Но дело в том, что строгое количественное изучение видового разнообразия динозавров показывает: их вымирание не только не кончилось, но и не началось с падением Чиксулубского метеорита. Ко времени масштабного фейерверка с иридием сокращение видового разнообразия (то есть вымирание) динозавров шло уже давно – фактически всю вторую половину верхнемеловой эпохи, то есть около 15 миллионов лет. (“Чтоб нам столько жить, сколько они вымирали!” – шутит палеонтолог Екатерина Тесакова.) Сегодня даже палеонтологи-неокатастрофисты (еще несколько лет назад утверждавшие, что накануне удара астероида динозавры якобы переживали расцвет) сквозь зубы признают: да, вымирание шло задолго до Чиксу-луба и появление новых видов не восполняло потери ранее существовавших.

Каковы бы ни были реальные причины этого вымирания (о них – точнее, о более убедительных гипотезах на этот счет – мы будем более подробно говорить в главе 14), получается, что космический катаклизм не запустил этот процесс, не ускорил его и даже не добил тех немногих, кто еще держался. В чем же в таком случае состоит его роль? Уж не аналогична ли она роли того самого топора, из которого персонажи русской народной сказки варили кашу?

На эти факты и вопросы неокатастрофисты реагируют по-разному. Некоторые просто игнорируют все, что не укладывается в “астероидную теорию”. Другие пытаются, как говорится, “взять на глотку”, подавить всякие возражения числом и научными регалиями ученых, подписывающихся под категоричными заявлениями типа “астероидная теория мел-палеогенового вымирания доказана – и точка!”. Третьи, подобно герою известного анекдота, искавшего ключ не там, где потерял, а там, где светлее, увлеченно доказывают факт падения Чиксулубского метеорита именно в нужное время, высчитывают его происхождение, возможный химический состав, величину выделившейся при ударе энергии, краткосрочные последствия удара (цунами, пожары и т. д.) и прочие подробности – которые никто и не думал оспаривать, но тщательное обсуждение которых создает впечатление солидного обоснования всей теории. Четвертые ради спасения любимой теории готовы объединиться со своими главными оппонентами-вулканистами, выдвинув теорию “комбинированного импакта”: мол, сейсмические волны от удара астероида спровоцировали чудовищные деканские извержения, а уж они-то… (Правда, извержения, приведшие к образованию индийского плато Декан, начались за добрых полмиллиона лет до Чиксулубского события. Но сторонников “комбинированной” версии это не смущает: они предполагают, что сотрясение планеты привело к слиянию относительно небольших магматических камер в более крупные, в результате чего извержения-де стали более редкими, но каждое из них оказывалось гигантским.) Пятые, признав сквозь зубы, что падению астероида предшествовало длительное вымирание динозавров, тут же заявляют, что это, мол, ничего не значит: колебания видового разнообразия динозавров происходили в мезозое неоднократно, и за каждым спадом обязательно следовал новый подъем – уцелевшие виды порождали целые букеты новых, эволюция группы продолжалась. И только в последний раз динозаврам, дескать, страшно не повезло: в самой нижней точке падения видового разнообразия на них обрушился астероид, который-де и погубил еще остававшиеся виды. А кабы не эта роковая случайность, они непременно восстановили бы свое разнообразие и процветали бы дальше. (Это примерно то же самое, что сказать: да, покойный NN весь последний год своей жизни болел, и с каждым месяцем ему становилось все хуже, но умер он, конечно же, вовсе не от этого – он ведь и раньше заболевал, но всякий раз выздоравливал! Он бы наверняка опять выздоровел, но тут как раз мышка бежала, хвостиком махнула – и это, как на грех, пришлось на самый пик болезни, когда он был слабее всего. Так что погубила беднягу не болезнь, а мышка со своим хвостиком и ужасное невезение.) И т. д. и т. п. – изобретательность рыцарей науки при защите прекрасной Теории от непрерывно растущей банды отвратительных фактов поистине не знает границ.

Мы так подробно остановились на астероидной теории мел-палеогенового вымирания потому, что она наиболее широко известна за пределами научного сообщества, сыграла роль образца для других “импактных” (то есть неокатастрофистских) теорий (и тем самым во многом определила общие черты этого семейства концепций) и к тому же имеет самый долгий опыт успешного противостояния оппонентам. Сегодня теорий такого типа циркулирует в научной литературе множество. Мы уже упоминали “вулканическую” гипотезу (претендующую на объяснение не только мел-палеогенового, но и крупнейшего из всех массовых вымираний – пермо-триасового). Есть гипотезы, приписывающие “импактные” причины вымиранию плейстоценовой (мамонтовой) фауны и т. д. – вплоть до вымирания отдельных видов. Любая из них может быть подвергнута такому же рассмотрению, но, чтобы проанализировать их все, потребовалась бы отдельная книга. Возможно, такую книгу в самом деле стоило бы написать, но та книга, которую вы держите в руках, – о другом. Об эволюции и ее механизмах.

Выше уже говорилось, что неокатастрофистские теории по сути неэволюционны – согласно им, эволюция (по крайней мере, макроэволюция) идет лишь будучи подгоняемой пинками-импактами. К этому можно добавить, что и особыми эвристическими возможностями эти теории, мягко говоря, не блещут. От того, что мы будем считать то или иное крупное изменение глобальной флоры и фауны результатом той или иной катастрофы, мы не узнаем ничего нового ни об этом эволюционном событии, ни об общих закономерностях эволюции.

Импакт – это всегда чисто внешнее воздействие, никак не связанное с логикой предыдущего развития событий и принципиально непредсказуемое; своего рода deus ex machina в эволюционной драматургии. Даже прикинуть, кто имеет шансы пережить конкретный импакт, а кто обречен на вымирание, или спрогнозировать, как будет восстанавливаться биосфера после импакта, оказывается невозможным – во всяком случае, за четыре десятилетия сторонники астероидной теории (равно как и других импактных гипотез) так и не смогли объяснить, почему вымерли именно те, кто вымер, и уцелели те, кто уцелел. Эта задача не решается, даже если ответ известен.

Почему же в таком случае импактные гипотезы сегодня столь популярны? На этот счет можно только строить предположения, причем очень разные. Высказывалось мнение, что большую роль в популяризации теории Альвареса сыграла информационно-пропагандистская и грантовая поддержка со стороны могущественной NASA, надеявшейся таким образом получить финансирование на разработку системы противоастероидной защиты. С другой стороны, поскольку постулированный Альваресом сценарий “астероидной зимы” был просто переписан со сценария “ядерной зимы” (предполагаемых последствий глобальной ядерной войны), критика этой теории воспринималась как косвенная критика антивоенного движения и чуть ли не поддержка милитаризма – что порождало конфликт с пацифистскими настроениями научного сообщества. Возможно, в первые годы после появления астероидной гипотезы эти факторы и сыграли свою роль, однако затем и угроза ядерной войны отодвинулась на периферию общественного дискурса, и влияние NASA заметно ослабло. Но астероидная гипотеза не только не утратила популярности в массовом сознании, но и проникла в профессиональное сообщество, а затем и заняла там доминирующее положение. И что еще важнее – как уже говорилось, в качестве основной альтернативы ей сейчас выступают такие же импактные гипотезы, прежде всего вулканическая.

Другие комментаторы указывают на общее падение культуры теоретизирования в современной биологии и склонность современных ученых искать простые и очевидные (а желательно – еще и легко иллюстрируемые) объяснения и в дальнейшем придерживаться их, невзирая ни на очевидные внутренние нестыковки, ни на противоречащие им факты. С этим можно согласиться, но такое положение само по себе требует объяснения.

Думается, дело в том, что к концу ХХ века наука окончательно стала делом массовым, дорогим и сугубо профессиональным. Времена, когда результаты первостепенной важности мог получить любитель, занимающийся исследованиями в свободное время и на собственные средства (причем то и другое могло быть весьма ограниченным – как, например, в случае Менделя), прошли безвозвратно. Для серьезных исследований сегодня нужны ресурсы – которых всегда меньше, чем проблем, требующих исследования, и людей, готовых этими исследованиями заняться. И решения о том, кому выделить ресурсы, а кому отказать, принимают в конечном счете люди “внешние” по отношению к науке – политики и чиновники.

В этой ситуации “при прочих равных” более успешными оказываются те ученые, кто более способен объяснить суть своей работы и своих теорий этим ответственным лицам. (В демократических странах, где и сосредоточена сегодня бóльшая часть фундаментальной науки, ученому желательно уметь объяснить свою работу еще и широкой публике – налогоплательщикам и избирателям.) Понятно, что теории, живописующие красочные и драматические картины глобальной катастрофы – чудовищные взрывы, сверхмощные извержения, охваченные пожаром континенты, воцарившийся на всей планете мрак и холод и т. п. – в этом отношении имеют явное преимущество перед собственно эволюционными концепциями. Которые (как мы увидим в главе 14), может, и не так уж сложны для понимания, но не поддаются изложению в виде комикса или анимационного ролика.

Впрочем, это всего лишь догадки, к тому же не имеющие отношения к предмету данной книги – от которого мы и так уже слишком далеко отклонились. Вернемся к нему. Итак, мы рассмотрели всевозможные альтернативы дарвинизму – научные и ненаучные, реально предложенные и теоретически возможные. И в разговоре о любой из них то и дело всплывал один и тот же мотив: все оппоненты дарвинизма, с каких бы позиций они его ни критиковали, основную часть своих трудов отводят под изложение тех фактов и феноменов, которые они считают необъяснимыми в рамках дарвинизма. При этом я неоднократно говорил, что эта “необъяснимость” (а порой и сами “факты”) часто существует только в воображении противников дарвинизма. Но “часто” не означает “всегда”. Элементарная честность требует не ограничиваться общей фразой “да, в современной эволюционной биологии все еще остаются трудности и нерешенные проблемы”, а привести хотя бы некоторые из тех вопросов, на которые у современной теории эволюции ответов нет.