Глава XVII

Юдифь и Олоферн

До соседнего леса, за свою волчистость и дремучесть называемого Волчьей чащей, было верст пять.

– Не ожидал, барыня, что ты с нами воевать пойдешь, – сказал Кузьма, шагая рядом с помещицей.

– Не пошла бы, да деваться некуда. Прав ты. Не перезимовать нам, с голоду помрем. Даже если уйдут французы, все равно – чем станем кормиться?

– У француза награбим, – беспечно ответил мельник.

– Чтобы пятистам душам до лета хватило? Столько ты не награбишь.

– Оно, пожалуй, так, – согласился Лихов. – Что же тогда?

У Полины Афанасьевны ее умная-безумная мысль к этому моменту уже дозрела, превратилась в план. Не потому что казалась надежной – какое там, а потому что другого спасения не было.

– А вот что. Надо овес назад отбить. Его и продать можно, а нет – самим худо-бедно прокормиться.

Кузьма вытаращился.

– С ума ты, барыня, сошла? То я у тебя спятил на обозных нападать, то желаешь с цельным войском воевать?

– Ты сам мне и подсказал, что делать. Вызволим солдат из плена, будет у нас войско. Вот почему я с вами пошла, понял?

– Эхе-хе… – Лихов взялся за бороду, понизил голос. – Я, правду тебе сказать, про пленных-то приврал. Не управиться нам с этим. Там караул – десять человек, все с ружьями, сторожат зорко. Я хотел Виринею уманить. Она баба боевая, в нашем деле очень нужная. Знал, что за мужа она на край света пойдет. Попа-то у караульных, выменять можно. За вино или еще за что. Он, чай, не енарал какой, даже не солдат.

– Приврал ты или нет – неважно. Иного выхода у нас нет. Без овса людям гибель, а овес без пленных нам не добыть.

– Сколько лет на тебя смотрю – диву даюсь, – сказал мельник, действительно глядя на помещицу с изумлением. – Откуда ты, барыня, такая взялась? Тебе бы не Вымираловым, а царством заправлять.

– Значит, договорились. Я буду царица, ты – мой военный министр. Вдвоем что-нибудь придумаем. Нельзя нам не придумать.

Сначала-то казалось, что дело совсем невозможное.

Два дня сидели втроем – помещица, попадья и мельник – в березовой роще, откуда хорошо видно и монастырь, и дорогу на Звенигород. Наблюдали.

Французов было одиннадцать человек: зычный сержант с огромными бакенбардами и десять солдат. Сторожили посменно – пятеро караулят, перед воротами костер жгут, пятеро в паломнической палате отдыхают. И днем так, и ночью.

Внутрь монастыря часовые даже не заглядывали. Зачем им? Стены высоченные. Залезть можно, но не спрыгнешь.

В полдень из Звенигорода приезжала телега, на облучке солдат с ружьем, всякий раз один и тот же. Привозил караулу бочонок пива, хлеб, мясо и еще какой-то мешок, наверное, с крупой. Мешок французы, приоткрыв ворота, кидали внутрь – на прокорм пленным. Видно, те варили из крупы кашу, но на двести человек должно было получаться впроголодь. Потом французы все собирались у костра, жарили свое мясо, запивали пивом, иногда горланили песню.

Ружья, однако, у них всегда были близко, и место открытое – не подкрадешься. Ночью они на подходе еще один костер разводили, для освещения.

– Никак нам их не взять. Сами поляжем, а дела не сделаем, – сказал Кузьма вечером второго дня. – Отступиться надо. Только время теряем. Того гляди, с голоду околеем.

Они сидели у огня, в лагере. Было время ужина. Горбатая Агафья сварила из последнего зерна и осенних трав похлебку. На завтра уже ничего не оставалось.

– Неужто зря всё? – мрачно молвила Катина.

– Не зря. – Мельник поворошил угли веткой. – Телегу-то с припасом мы возьмем. Нас восемнадцать мужиков, а солдат один. У него ружье хорошее, мушкетон называется, я в армии видел. Картечью палит. Коли успеет стрельнуть, двоих-троих положить может, но это уж кому как свезет. Всех не порешит. Зато мясом разживемся, хлебом, пивом. А мушкетон я себе заберу.

– Вот и вся наша война? – спросила Полина Афанасьевна. – Одного француза убить, чтобы еду и ружье забрать? Ты еще то учти, что ежели он успеет выстрелить, на шум солдаты от монастыря прибегут.

Помолчали.

Потом Виринея, доселе в унылой беседе не участвовавшая, сказала:

– Надо на повороте, где придорожный крест, дерево срубить. Вроде как упало оно. Этот с телеги слезет – оттащить, тут вы на него из кустов и накинетесь. Не стрельнет, не поспеет. Возьмете что надо и уйдете.

Лихов повеселел:

– Вот это дело! Ты, матушка, – ума палатушка! Так и исполним. А после лагерь сменим, не сыщут.

Катиной оно показалось странно – что Виринея так легко согласилась отступиться от спасения своего драгоценного супруга. Что-то здесь было не так.

Ночью, лежа с внучкой под двумя тулупами (сентябрь шел к концу и перед рассветом становилось студено), Полина Афанасьевна всё ломала голову над этой загадкой.

Утром завтракать было нечем, но мужики держали себя бодро. Храбрились перед отчаянным делом и предвкушали, что знатно пообедают, да еще запьют пивом.

Сашенька, по-крестьянски замотанная в платок, помогала Агафье и Виринее кипятить в чугунке ветошь – на случай, если кого-то ранят и надо будет перевязать.

За час до полудня попадья отошла вроде как по нужде. Но Катина чего-то такого ожидала и потихоньку двинулась следом. Что это ты, баба, замыслила?

Черный силуэт в желтом лесу было видно издалека. Виринея шагала быстро, не оглядывалась.

Миновала крест, где на дороге уже лежала подрубленная осина. Пошла дальше в сторону Звенигорода, прямо по дороге, не таясь.

Помещица следовала кустами, поотстав. Не знала, что и думать.

Возле зарослей шиповника, на повороте, попадья остановилась и повела себя странно. Скинула плат, раскрутила и расплела косу, пустила по плечам свои богатые черные волосы.

Дорога была пустая. По ней кроме француза-возничего почти никто не ездил. Местные, кто не убежал от неприятеля, днем сидели по избам.

Вот показалась знакомая телега. Солдат правил, свое короткое ружье с дулом трубой держал поперек коленей.

Попадья встала во весь рост, подбоченилась.

Полина Афанасьевна замерла. Неужто Виринея хочет сама его зарезать? У ней всегда при себе нож, корешки выкапывать. Но зачем, если мужики, поди, уже в засаде?

Телега остановилась. Солдат спрыгнул. Что-то спросил.

Из укрытия, где пряталась помещица, разговора было не расслышать. Минуту-другую они там о чем-то порядили, уж непонятно на каком языке. Потом француз вдруг притянул Виринею к себе, а она его не оттолкнула. Наоборот – прижалась. И обнявшись скрылись в шиповнике, телега осталась на дороге. Лошадь вслед хозяину только башкой помотала.

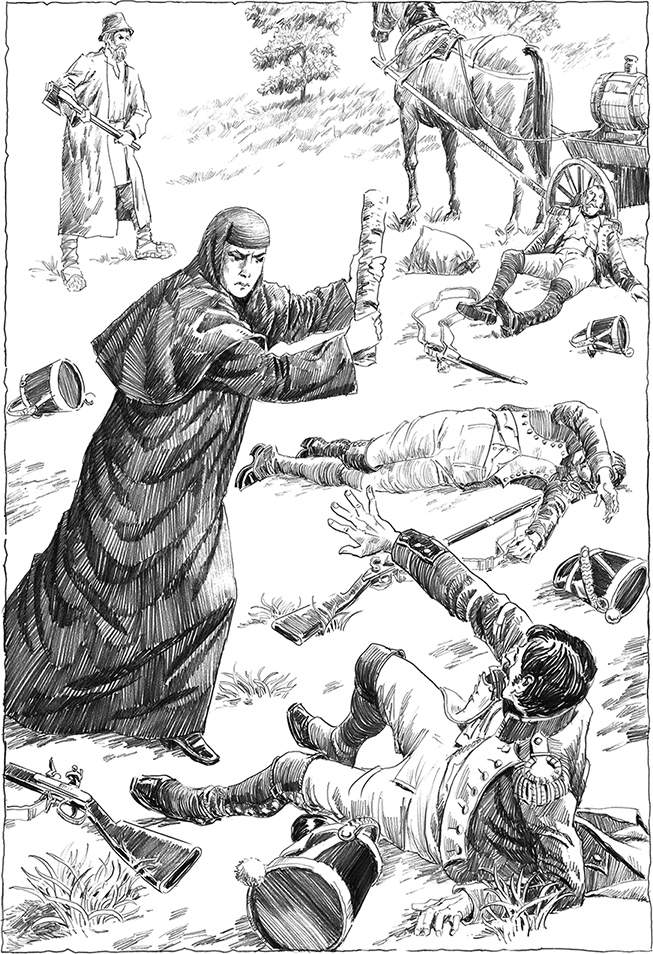

Покачала головой и Катина. Ну Виринея, ну бесстрашная! Прямо Юдифь с Олоферном.

Однако, если попадья задумала умертвить разлакомившегося врага, то что-то больно долго исполняла она свой самоотверженный замысел. Прошло, наверное, с четверть часа, а лошадь всё стояла, прядала ушами. Из шиповника слышался невнятный шум, но не смертоубийственного звучания, а совсем наоборот.

Олоферн тоже сначала с Юдифью «возвеселился», это потом уже она его, размягченного, прикончила, вспомнила Полина Афанасьевна, еще больше поражаясь.

Но ей стало совсем уж удивительно, когда парочка, как ни в чем не бывало, вышла из кустов обратно на дорогу. Солдат застегивал ремень, смеялся. Похохатывала и Виринея, оправляла подол. Нежно обнялись, облобызались. Он налил ей пива в кружку, она выпила, постояла, облокотившись о бочонок. Потом возница еще раз обнял ее, сел, тряхнул вожжами, поехал. Оборачивался, кричал что-то. Она ему вслед махала, что-то показывала руками.

И чудеса на том не окончились. Вместо того чтоб следовать дорогой дальше, до креста и поваленной осины, телега вдруг повернула на проселок, которым тоже можно было попасть к монастырю, только в объезд, крýгом.

Загадки Полине Афанасьевне надоели. Она покинула свой обсервационный пункт и направилась прямо к несостоявшейся Юдифи.

– Что ты натворила? – крикнула еще издали. – Пошто с французом валялась, бесстыжая?

Виринея не поразилась ее появлению, не смутилась. Спокойно ответила, повязывая плат:

– Я ради мужа еще не то сделаю.

– Ради мужа?!

У Катиной рот раскрылся, да так и остался.

– Нет такого, чего я ради моего Мирокля не сделаю, – повторила попадья.

– А почему француз дорогой не поехал?

– Я ему показала руками, что там дерево упавшее.

– Зачем?!

– Чтоб его мужики не порешили.

Тут помещица совсем перестала что-либо понимать.

– Я думала, ты его зарезать хочешь, а ты…

– На что мне его резать? Какая Мироклю от того польза? Нет, пускай телега до караульных доедет. И пиво.

– Пиво?

Попадья вытерла углом платка губы, брезгливо сплюнула.

– Вот слюняв, собака… Ага, пиво. Я в него порошку насыпала, пока этот меня лапал.

– Какого порошку?

– От которого все они околеют.

– А… а… а зачем… – Катина задохнулась в ошеломлении… – Зачем ты мужиков на засаду подбила? Почему не рассказала, что задумала?

Вдруг попадья придвинулась, посмотрела страшным взглядом.

– Потому что знать о моем грехе никому незачем. И ты, барыня, молчи. Не то…

На что Полина Афанасьевна была непуглива, а содрогнулась.

– Никогда и никому, – пообещала она.

И Кузьме сотоварищи они сказали неправду. Что свернул-де солдат с дороги сам собой, а они, увидя то, его остановили и, пока барыня с ним разводила французские разговоры, Виринея исхитрилась подсыпать в бочонок отраву. Никто не усомнился, да и с чего бы? Мужики обрадовались, что не придется под пулю лезть. Только мельник засомневался:

– Да все ль сразу отравятся? А то одного закорчит, другие и пить не станут.

– Станут. Мое зелье себя сразу не выказывает, – уверенно сказала попадья. – Малое время обождем, и можно идти.

Поднимались по холму осторожно, вперебежку от куста к кусту. Но еще издали стало видно, что французы лежат около телеги вповалку. Катина пересчитала: все двенадцать человек, вместе с возчиком. Должно быть, и он пивом угостился. Некоторые ворочались или судорожно дергались, но воевать там было некому.

– Вперед, ребятушки! – закричал Лихов и кинулся первым.

За ним остальные, включая и женщин.

Полина Афанасьевна в своем оборчатом платье поотстала. Виринея, задрав подол, бежала быстрей всех.

Помещица увидела, как давешний возчик, приподнявшись с земли, тянет к попадье руки, лепечет: «Шери, шери, эд муа!». Виринея подхватила с земли полено, с размаху обрушила французу на голову и потом еще несколько раз ударила, остервенело.

Мужики, кряхтя и вскрикивая, добивали остальных.

Хорошо, что Сашеньку с собой не взяла, а ведь как просилась, подумала Полина Афанасьевна. Незачем ей такое видеть.

Досматривать зверство она не стала, а пошла к воротам, толкнула дверцу.

Пленных стало побольше, чем неделю назад, когда Катина со своим дурным прожектом явилась к командану. Может, сотни три.

Но гляделись люди хуже, чем тогда. Большинство бессильно лежали, закутанные в рванье. Лица у всех землистые, тощие. Ближние повернулись к вошедшей. Любопытства в пустых глазах не было. И милостыни, как давеча, никто не заклянчил.

– Полина Афанасьевна, здесь мы! – раздался голос отца Мирокля.

Он был возле храма, махал скуфьей. Там у костерка сидели несколько человек – какие-то офицеры, Ларцев и Фома Фомич. Двое последних поднялись, тоже закричали:

– Сударыня! Млэйды!

Слава богу, все живы, только исхудали.

Мимо, задев барыню плечом и даже не обернувшись, пробежала Виринея. Схватила мужа за плечи, оглядела, ощупала, стала целовать.

– Эко матушка батюшку-то милует, – засмеялись в кучке пленных, но смех был хлипкий. На голодных харчах, без крыши над головой солдаты совсем ослабели. Глядя на них, Катина засомневалась – годны ли они для военного дела.

Направилась к офицерам.

– Это, господин капитан, та самая моя спасительница, – объяснял Митенька длинноусому драгуну, который, кажется, был здесь старшим. – Госпожа Катина, Полина Афанасьевна, здешняя помещица.

– Как вас впустили, сударыня? – спросил капитан. – Вы должно быть принесли вашим еды? Это очень кстати. Мы, признаться, совсем оголодали. И больных много. А храмы караул запер, не пускает под крышу. Чтоб все на виду были. Мерзавцы!

– Вы свободны. Мои мужики перебили караул, – сказала Катина, не вдаваясь в подробности.

– Что?!

Офицеры вскочили, побежали смотреть. Полина Афанасьевна шла за ними, объясняла Женкину, что произошло. Еще успевала и Ларцеву ответить на расспросы про Сашеньку.

За воротами был шум. Это, оказывается, офицеры ругались с Кузьмой из-за французских ружей и сабель. Капитан требовал их отдать, потому что дело военное. Мельник ни в какую, но мужики ему не помогали – заробели господ. Так офицеры всё себе и забрали.

– Господа, – подступилась к ним Катина. – Мы вас освободили для подмоги.

И стала объяснять про овсяный амбар, но капитан слушал невнимательно. При виде оружия он прямо засветился. Сержантову портупею с саблей прицепил на себя.

– Чердынцев, стройте колонной всех годных к маршу. Больных, раненых, слабых оставляем. Фогель, ружья раздать кавалерам, сабли по одной возьмите себе, остальные взводным. Ларцев, вы будете при мне адъютантом… Отстаньте вы! – рявкнул он на Полину Афанасьевну, всё пытавшуюся втолковать ему главное. – Черта ль нам в вашем овсе? Мы должны к армии пробираться.

– Мои люди пропадут, коли вы нас бросите!

– Я раненых солдат бросаю, хуже этого нету! А ваши мужики на то и мужики, чтобы сами кормиться. Освободили нас – благодарствуем, но теперь вы сами по себе, мы сами по себе.

Из ворот повалили солдаты, выстраиваясь в маршевую колонну. Около помещицы остался один Митя.

– Что вы там встали, прапорщик? – крикнул капитан. – Подите, поторопите Фогеля! Уходить надо! Нагрянут французы, а у нас ружей кот наплакал.

– Я остаюсь с госпожой Катиной, – тихо, но твердо молвил Ларцев.

– Черта с два! Вы офицер, ваше место в строю!

– Я раненый. – Митя показал на свою перевязанную руку. – В строю оставаться не могу.

– А, это вы из-за той барышни, по которой всё вздыхали? – презрительно покривился драгун. – Девка вы, а не офицер. Ну да дело ваше. Ро-ота! Подтянись! Головы выше! Шагом марш!

Колонна длинной нескладной многоножкой зашлепала по осенней грязи.

Полина Афанасьевна смотрела не вслед рухнувшей надежде, а на Митеньку. Получается, она его раньше толком не разглядела?

– Чего делать будем, барыня? – подошел Лихов. – Ни солдат, ни оружья. Я только мушкетон успел припрятать да одну саблю. С ними что ли амбар воевать?

Барыня сказала:

– Или амбар воевать, или с голоду подыхать. Выбирай сам.

Назад: Глава XVI На Гнилом озере

Дальше: Глава XVIII Новое слово