Книга: Путь избавления. Школа странных детей

Назад: Рассказ стенографистки (продолжение)

Дальше: Письма мертвым писателям, № 13

Документы

Отрывок из «Наблюдений очевидца»

О языке специальной школы

Наконец мы подходим к одной из самых увлекательных тем моего исследования – описанию того, как изъяснялись между собой ученики заведения, изучающего словесную некромантию.

Поскольку рассказать о пережитом опыте и законах, действующих в мире мертвых, используя обычный лексикон, предназначенный для описания явлений по эту сторону Покрова, представлялось делом крайне проблематичным, неудивительно, что ученики придумали свое наречие. Они использовали довольно любопытную терминологию. Я говорю не только о технической лексике, при помощи которой они описывали танатологические приемы, инструментарий и теории, хотя и та была обширной, но и о словах, придуманных самими детьми. Другим источником лингвистических курьезов были мертвые. В стенах Специальной школы часто приходилось слышать слова, вышедшие из употребления, как и голоса, давно считавшиеся умолкшими навек – слова, которые никто не слышал годами или веками, переживали второе рождение, хотя их смысл не всегда соответствовал изначальному, ибо дети – особенно эти дети – обожали с ними играть.

Кроме того, жизнь детей в Специальной школе настолько отличалась от жизни обычных детей, с которыми воспитанники не вступали ни в какие контакты, что школа являлась своего рода лингвистическими Галапагосами, где новые вербальные жизненные формы возникали в мгновение ока, и смысл их стремительно расходился со значением далеких континентальных родственников. Диалект Специальной школы менялся постоянно, и я никогда не мог быть до конца уверен в том, является ли загадочное слово или конструкция новым для меня, то есть никогда не встречавшимся мне прежде в речи, или же абсолютно новым, придуманным буквально только что. Иногда я даже натыкался на новую ветвь языка. Передо мной открывался целый новый мир. Так случилось, когда я понял, что дети используют предметы в качестве лингвистических элементов. Например, одно и то же слово могло иметь разный смысл в зависимости от того, произносили ли его в комнате с деревянной обшивкой стен или с оштукатуренными стенами. У того же слова появлялся совершенно иной смысл, если его произносили в комнате, где стояла красная обитая бархатом скамья, на которой покоилась круглая подушка с оборками и золотыми кисточками, сплюснутая из-за частого использования и покрытая жирными пятнами масла для волос.

Некоторые комнаты обладали категорией времени. Я бы охарактеризовал его как оптативное давнопрошедшее время, используемое для выражения желательных действий, относящихся к далекому прошлому или к жизни, уже закончившейся («я надеялся что-либо сделать давным-давно» – пожалуй, так можно приблизительно передать его смысл). Мне сказали, что в краю мертвых и только там часто приходится прибегать к особому времени, описывающему действия предметов, находившихся там всегда, но исчезнувших буквально секунду назад. Все происходящее в столовой происходило в пассивном залоге. Лестница в юго-западном крыле окрашивала все сказанное на ней меланхолией, а северо-восточная лестница – сарказмом. В кабинете директрисы даже невинное замечание становилось повелительным наклонением (так, «кажется, с улицы немного дует» превращалось в «сейчас же иди закрой ставни», а «пять часов» в «уходи прочь»). Не исключено, впрочем, что это происходило из-за присутствия в кабинете самой директрисы, которая на всех наводила страх.

Едва я успел вникнуть в то, как здешняя архитектура меняет смысл высказываний, как обнаружилось, что небольшие переносные объекты могут использоваться в качестве префиксов, суффиксов и инфиксов. Для этого их надо было держать перед собой и поворачивать вокруг своей оси во время говорения, но иногда достаточно было просто встать рядом (и неопытному лингвисту, который почуял, что смысл сказанного от него ускользает, приходилось лихорадочно озираться в поисках недостающего лингвистического элемента – той или иной безделушки). Такие предметы могли полностью изменить смысл корня, хотя какие именно оттенки значения они добавляли, не всегда представлялось ясным, причем значение это без нового префикса объяснить было невозможно. Именно по этой причине сама необходимость использовать эти префиксы представлялась исследователю крайне досадной. Когда я поинтересовался, что означает слово «визит» в присутствии особенной грелки в форме часов, ученики начали трясти передо мной этой грелкой и в итоге больно ударили меня ею по лодыжке.

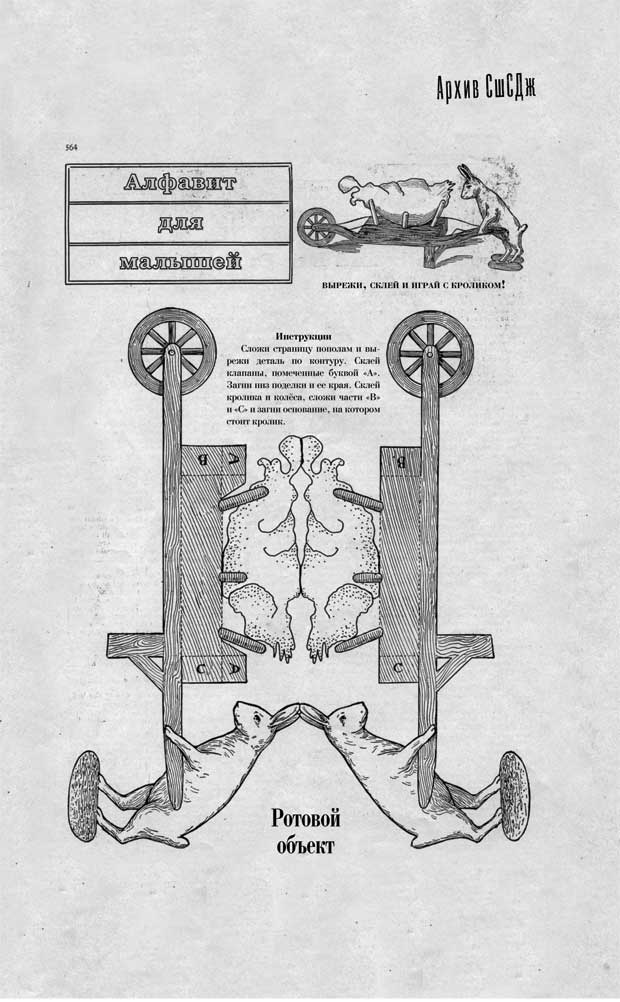

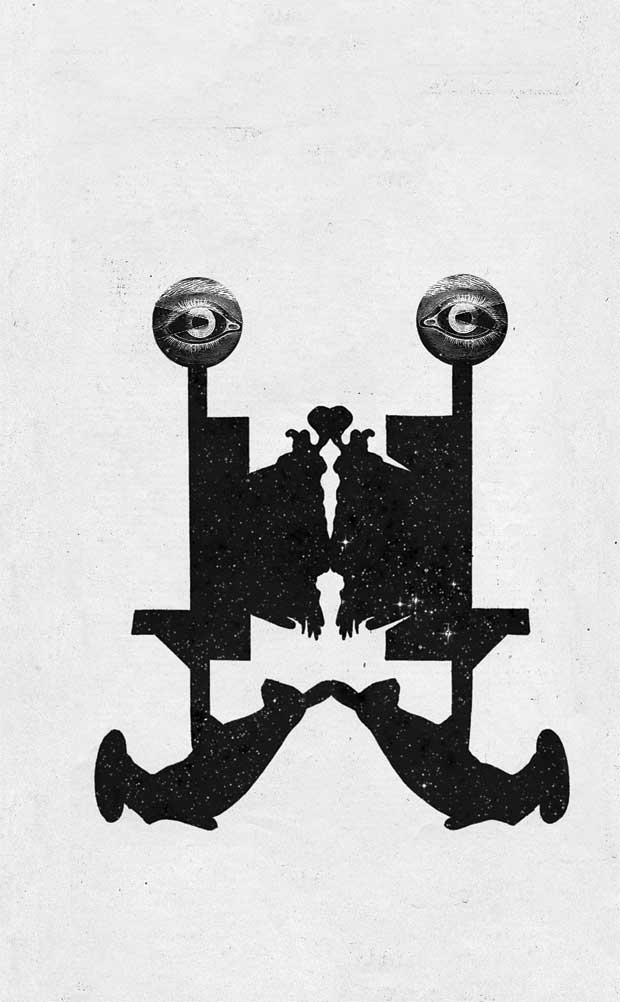

На первый взгляд казалось, что вовлечение материальных объектов в речевой процесс – идея довольно эксцентричная, но стоило немного вникнуть, и я понял, что это не так. Согласно одной из гипотез некрофизики, материальные объекты нашего мира, как и эктоплазмоглифы, являются не чем иным, как искаженной формой речи. Директриса надеялась, что рано или поздно все начнут понимать этот язык, и поручила группе продвинутых учеников изучить возможность перевода повседневных предметов и ротовых объектов на английский, хотя мне призналась, что втайне полагала, будто прорыв в этой сфере не наступит, пока ротовые объекты не будут рождаться на свет, претерпев по пути гораздо меньше искажений и приблизившись на несколько ступеней к той форме – словесной, – которую мы будем способны понять. Лишь тогда, считала она, проект по успешному переводу ротовых объектов может быть осуществлен. Однако медленный и осторожный научный метод вызывал у юных переводчиков нетерпение, и они стали употреблять объекты в речи, не постигнув до конца их смысла. Их не волновало, что истинного значения объектов они не знают; они попросту наделили их новым значением. Это привело к тому, что они говорили, не понимая до конца смысл сказанного (хотя как знать, может быть, случайно или интуитивно им удавалось угадать истинное значение объекта, но при этом они считали, что придумали его). Подобно глухим, овладевшим языком жестов и отныне порой принимающим случайные жесты или даже раскидистые ветви дерева за фрагменты слов или целые фразы, обладающие случайной, но истинной красотой, так и владеющий языком мертвых мог «услышать» в незрелой болтовне учеников целые поэтические фрагменты или строки молитвы, парадоксальным образом смешивающиеся с проклятиями, просторечием и бессмыслицей.

Я обратил внимание, что некоторые ученики добавляют один и тот же префикс ко всем словам без исключения, нося с собой повсюду тот или иной объект. Они словно боялись, что им не хватит слов. Ревностно охраняя свои объекты, они никому не давали их в руки, и я заключил, что оттенок смысла, содержащийся в предмете, рано или поздно менялся и становился понятным лишь одному его обладателю (хотя условно любой человек, оказавшийся рядом с предметом, также мог употребить его в речи, причем от расстояния между предметом и говорящим зависела глубина смысловой окраски). У меня возникло ощущение, что первое лицо, использовать которое в классах и коридорах всячески возбранялось, реинкарнировало под видом внешнего объекта: кукольного носового платка, свечных щипцов, обугленного куска дерева. Видимо, значения этих аффиксов были так же разнообразны, как и ассортимент самих предметов, а может, даже менялись час от часу в зависимости от того, испытывал ли говорящий гнев, печаль или то особое состояние тоски о небытии, которое ученики называли «нулевым состоянием» или шутливо «ноликом».

Поскольку мир наш полон материальных объектов и теоретически каждый из них может являться элементом речи, справедливо было бы предположить, что тихие и редкие человеческие голоса просто потонут в оглушительном мебельном грохоте. Однако этого не происходило. Дело в том, что лишь определенные предметы могли использоваться вышеописанным способом, и хотя я часто сомневался, какие именно из них обладают способностью влиять на высказывание, ощутимо, если не радикально изменяя его смысл, ученики распознавали их мгновенно. То ли они «слышали» определенную ложку в ящике для столовых приборов или определенную ручку облысевшей щетки, воткнутую в щель между стеной и раковиной, чтобы последняя не шаталась, то ли учились понимать значения предметов из речи однокашников.

Что отличало один стертый каблук от другого? Почему один становился приставкой, а другой оставался каблуком? Я этого так и не понял. Но я вспомнил старую подушечку для иголок в форме птички, которая очень нравилась мне. В детстве я столько раз утаскивал ее из материнской шкатулки для шитья, что мать наконец сдалась и купила себе новую. А ту подушечку я повсюду носил с собой. Когда она развалилась от старости, я был безутешен. Мать предложила мне свою новую, очень похожую на старую, но я с отвращением отшвырнул самозванку, как будто вместо матери мне попытались подсунуть восковую куклу.

К чему я это рассказываю? Уже забыл… Я так живо помню эту подушечку, словно сейчас держу ее в руках – маленькую птичку с глазком-пуговкой и набивкой, торчащей из обмахрившихся прорех в выцветшей марле, чей первоначальный поразительно яркий цвет еще можно разглядеть у швов…

О да, материальные предметы способны говорить даже с обычными детьми. Возможно, мы понимаем их лучше, чем готовы себе в этом признаться.

Как и обычные языки в обычном мире язык Специальной школы затрагивали модные веяния. Скажем, одно время считалось модным прибавлять ко всем объектам окружающего мира первое и второе имя: Уиннифред Джонсон Стол; Лоуэлл Химмельмейер Совок. Когда я спросил одного из учеников, тот объяснил, что делается это сугубо из практических соображений: «стол» в данном случае своего рода фамилия или наименование семейства, а поскольку каждый стол уникален, ему требуется имя, как людям, чтобы избавить говорящего от необходимости описывать конкретный стол громоздкими конструкциями вроде «маленький столик с откидной крышкой в гостиной на втором этаже, нет, тот, что у стены по правую руку, нет, тот, что под окном, нет, с пятном на столешнице».

Другой ученик заверил меня, что эта мода родилась из веры в живую природу всех материальных объектов (с очередным поворотом колеса мы переносимся на другой уровень понимания речи; впрочем, пусть лучше кто-то другой объяснит все тонкости джойнсианской некрофизики, ибо я так и не смог постичь их в полном объеме). Поскольку предметы, по сути, живые, они заслуживают собственных имен. Однако товарищ тут же поправил его, сказав, что у предметов уже есть имена, данные им давным-давно, и используя их, мы выказываем предметам банальную учтивость. Можете себе представить, насколько повседневная речь учеников Специальной школы пестрела именами собственными и какую неразбериху это вносило («Лидия хотела ударить Хеби Лоуэллом, но тот спрятался под Уиннифред»). Спустя какое-то время я обнаружил, что и у глаголов появились имена собственные, вероятно, потому, что ходить, бежать и даже умирать можно было по-разному; но тут даже сами ученики стали путаться («Лидия Жонкилила Паттерсонить Херби Лоуэллом, но тот с-Абрахамился под Уиннифред»). В один прекрасный день несколько недель спустя было решено прекратить использование имен собственных. Впрочем, на смену прежней моде вскоре пришла новая: в сложных словах, состоящих из двух корней, первый корень произносил сам ученик, а второй интонировал призрак.

В результате возникал очень неприятный звук, напоминающий блеяние осла: высокий и звонкий юный голосок в середине слова ломался, глохнул и сменялся характерным гулким дребезжанием, доносящимся из края мертвых.

Еще более гнетущее впечатление на меня произвела другая, вероятно, выросшая из предыдущей, тенденция произносить слова с многочисленными префиксами и суффиксами по очереди: ребенок – призрак – ребенок – призрак. Смена говорящих происходила очень быстро, отчего возникало ощущение не слова, а двухцветной звуковой мозаики. Хотя за время пребывания в школе звучание голосов мертвых стало для меня привычным, даже мне была неприятна быстрая пульсация этих слов. В такие моменты мир словно вспыхивал и гаснул, вспыхивал и гаснул, и это вызывало тревогу настолько сильную, что я убегал, закрыв уши и даже не пытаясь вслушиваться в смысл сказанного. Детей, вероятно, изрядно веселил мой испуг. Иногда они даже специально проделывали этот трюк и в насмешку надо мной придумывали новые, все более неприятные слова. Если у читателя этого документа возникнет желание возразить, что подобные шалости свойственны всем детям и, следовательно, Специальная школа не представляет собой ничего уникального с лингвистической точки зрения, имейте в виду, что детей за хулиганство не наказывали, а наоборот, поощряли подобное словотворчество. Хотя директриса Джойнс ратовала за дисциплину и не терпела неповиновения со стороны живых воспитанников, для нее они были всего лишь проводниками мертвых, и стоило даже самому маленькому и неопытному ученику начать вещать их устами, как в ее глазах он становился равным своим наставникам и даже богатейшему из попечителей. Каким образом директриса отличала истинные голоса призраков от умелой подделки, я не понимал, так как среди детей было немало искусных шарлатанов. Им легко удавалось ввести меня в заблуждение, изобразив явившегося призрака. Нередко это заканчивалось тем, что в мой адрес летели самые похабные оскорбления, после чего дети заливались звонким хохотом.

Здесь же, в Специальной школе, мне довелось стать свидетелем скоротечного лингвистического эксперимента. Директриса издала указ, которым порицала чрезмерную болтливость учеников, заявляя, что за их болтовней не слышно мертвых. Живым говорить крайне нежелательно, гласил этот документ. Вскоре были приняты более суровые меры и введена квота на слова. Болтунов сажали на строгую словесную диету и переселяли в отдельное помещение размером поменьше, где те могли общаться лишь с другими нарушителями. В атмосфере отчаянной нехватки слов стали развиваться новые диалекты, в которых одни и те же слова повторялись многократно. Все это считалось своего рода вынужденным заиканием, но с повторением не одного звука или буквы, а слов целиком; при этом эксперты Специальной школы пристально следили за ситуацией и реакцией мертвых. Теперь отличить речь мертвых от речи живых не представляло труда, заявил один эксперт, поскольку мертвые не ограничивают себя в лексиконе. Но оказалось, эксперты рано радовались; дети, разумеется, быстро смекнули, что имитируя речь мертвых, можно говорить свободно, как прежде. Вскоре число поддельных мертвых превысило всякие разумные пределы, и директриса с отвращением положила конец эксперименту.

Помимо нового лексикона, директриса часами трудилась над созданием нового алфавита, которым мертвым якобы удобнее пользоваться для обозначения речи на письме. Алфавит разрабатывался постепенно, в несколько этапов, и мне посчастливилось наблюдать за этим процессом.

Первый этап состоял в расширении обычного алфавита при помощи уже существующих непроизносимых символов, служивших для изменения звучания букв, к которым те присоединялись: умлаутов из немецкого, мягкого знака из русского, а также темпов и значков из музыкальной грамоты – крещендо, диминуэндо и значка трели, удлиняющего гласные (мертвые до такой степени любили гласные, что готовы были удлинять их за счет других звуков; последние в итоге почти исчезали).

Более инновационным стало введение в алфавит семи новых символов, обозначающих сочетание гласный-согласный – к примеру, знака, соответствующего долгому «е», произнесенному сквозь стиснутые зубы. Помню, однажды директриса вошла в гостиную, где мы со старшими преподавателями наслаждались послеобеденной рюмочкой портвейна, и торжествующе продемонстрировала грифельную дощечку с написанными на ней странным символами. Мы оторопели и не сразу нашли в себе мужество признать, что они нам не знакомы (первым отважился мистер Медлар, опустошив перед этим рюмку).

После того, как новые буквы вошли в широкое обращение, директриса начала добавлять к ним другие. Сперва добавились символы, обозначающие звуки, которые редко можно услышать от обычных людей, но довольно часто – от проводников, чьими устами вещают призраки: к примеру, удлиненные фрикативы, похожие на змеиное шипение или звук погремушки гремучей змеи, шелест сухой травы под ногами или что-то тяжелое, падающее в снег и лежащее там очень тихо. Некоторые из этих звуков напоминали дыхание и поэтому звучали совершенно обыкновенно или, напротив, совершенно необыкновенно.

Позднее она добавила к известным звукам едва заметные призвуки: к примеру, в произношении «о» возник слабый отзвук «е» и «а». Прежде она условно относила все эти звуки к «о», и это ее вполне устраивало; при сильной разнице в произношении добавлялся умлаут. Но теперь она настаивала, что для каждого звука должен использоваться свой символ; в центре его иногда можно было различить исходную букву.

Директриса довольно далеко продвинулась в своей работе, но потом вдруг резко прекратила ее и признала негодными многие новые символы из-за одного сделанного ею открытия: она поняла, что все буквы должны содержать в себе дыру или, на языке типографики, иметь апертуру. Лишь тогда они смогут стать адекватным обозначением пустоты внутри каждого человека, на уровне физического тела воплощающегося в виде «дыры» в горле, а на письме в своей чистейшей форме – в виде буквы «O». «Буква «Я», как и все буквы «с ножками», создает ошибочное впечатление, что мы стоим на двух ногах и, следовательно, что-то собой представляем. Лишь буква «О» верно отображает суть речи – свести на нет все индивидуальные высказывания; опустошить себя». Директриса немедленно издала указ: местоимением первого лица вместо «Я» назначается «О»; в результате школьные документы того периода читаются торжественно, как молитва: «О требую как можно скорее заказать несколько пинт черных индийских чернил».

К слову, директриса считала, что полая трубка перьевой ручки довольно точно повторяет форму гортани и, по сути, эти явления одного порядка. Она не видела большой разницы в устной речи (письме воздухом) и письменной (говорении чернилами). В обоих случаях главной была пустота, а не физическое наполнение (воздух или чернила) и не субстанция, из которой состоят стенки вокруг дыры (которые, строго говоря, не являются частью отверстия, а лишь оболочкой пустого объекта, его «хозяйским организмом»).

Установив вышеупомянутое ограничение (каждая буква должна содержать отверстие), директриса столкнулась не только со сложностями в придумывании новых букв, но и создала существенные трудности для последующего вспоминания пережитого ею в тот период. Разбирая записи слов мертвых того периода, мы видим, что она заменила почти все звуки буквой «О», поскольку, по ее мнению, именно эта буква являлась фундаментальной. Кроме того, к тому моменту она разработала несколько десятков буквоформ – вероятно, около двухсот – и попросту не могла упомнить их все или успеть свериться с перечнем, записывая трансмиссию из края мертвых в реальном времени. Сохранились несколько ее записных книжек, датированных концом этого периода ее лексикографических изысканий; в них буква «О» заменила все остальные. Примечательно, что везде она написана по-разному – это не одинаковые овалы, выписанные механически, словно в праздной задумчивости; нет, где-то «О» перечеркнуто, словно писавший сильно торопился; где-то выписано медленно и тщательно, а некоторые буквы зачеркнуты и заменены другими, тоже «О», которые на первый взгляд ничем друг от друга не отличаются – по крайней мере, на мой первый взгляд.

К счастью для нас, этот период продлился недолго. Вероятно, директриса поняла, что как чрезмерное, так и недостаточное количество символов в алфавите делает изъяснение с его помощью затруднительным. В итоге она уничтожила почти все свои наработки и вернулась к классической латинице. Возможно, она сделала это потому, что ей было трудно примирить две свои идеи: что ни один обычный алфавит не может адекватно передать речь мертвых; и что все литературные произведения и письменные документы являются не чем иным, как средствами коммуникации, при помощи которых мертвые общаются с нами.

Говоря, что она уничтожила почти все свои наработки, я имею в виду буквально: она велела отнести записные книжки во двор и сжечь их. К счастью для нас, последующих исследователей ее трудов, между мной и Кларенсом существовала финансовая договоренность, согласно которой за еженедельную плату тот приносил мне выброшенные ею документы, представлявшие, по его мнению, какую-то ценность. Так в моем распоряжении оказались все – все – ее типографические разработки, а также множество других любопытных и уникальных документов, которые я рано или поздно открою заинтересованной публике, если посчитаю нужным, или за соответствующее вознаграждение.

До самой смерти директриса последовательно придерживалась своей, сформировавшейся еще в юности теории об отношениях между живыми и мертвыми и связи их с языком. Однако некоторые нюансы и особенно принципы практического применения теории в течение ее жизни менялись довольно радикально. Скажем, накануне моего приезда и еще некоторое время после него она отзывалась о языке в крайне конкретных терминах, сравнивая его с вязкой субстанцией («слизь», «клей», «жидкий цемент», «подлива», «мазь», «шпаклевка», «известка»), порошком («споры», «пыльца», «мука») или россыпью занятных мелких предметов («безделушки», «мелочовка» или более презрительное «мусор» и «хлам»). Полагаю, удивляться тут нечему, ведь она часто получала сообщения от мертвых в материальной форме (если верна была ее теория о том, что эктоплазмоглифы – не что иное, как слова). Но вскоре она начала использовать в отношении языка совсем другие метафоры и вместо осязаемых объектов сравнивать его с чем-то гораздо более воздушным, эфирным: сначала – с газами («дымка», «туман», «пар», «облако»), затем со слабым ароматом, приносимым по воздуху, но не имеющим собственной материальности; как-то раз на неделю или две она провозгласила, что язык состоит из звука – к тому времени я находился под таким сильным влиянием ее взглядов, что поразился оригинальности этой новой идеи и исписал несколько страниц заметками, только потом сообразив, что, вообще-то, это общепринятое мнение.

Но это неважно, ведь вскоре ее взгляды снова изменились, и звук стал казаться ей слишком конкретным, слишком со знаком «плюс» – пошлым превосходством формы над ее отсутствием. Люди и их тела всегда воспринимались ею как сосуды для пустоты. Сейчас же она описывала слова как еще одну пустоту или дыру, отделяющуюся от первичной дыры – рта – подобно тому, как льдина отделяется от ледника. (Или теленок от коровы, если простите мне это нагромождение метафор.) О словах можно было сказать, что те обладают формой, лишь когда возникала необходимость сравнить их с другими, более твердыми субстанциями, из которых состоял наш мир. Примерно в это же время директриса созвала срочное собрание преподавательского состава (куда пригласили и меня, но лишь после того, как я непрозрачно намекнул, что хотел бы присутствовать) и сообщила, что обнаружила нечто, наносящее тягчайшее оскорбление самой природе прозрачного Небытия: алфавит. «К стыду своему, я вынуждена признать то, что прежде никогда не приходило мне в голову, а именно: гадюка притаилась в самих наших ртах, но пелена упала с глаз моих». (Вообще-то, ей было несвойственно говорить столь цветисто, но сейчас она находилась под влиянием сильных эмоций, о чем свидетельствовало то, с какой яростью она протирала свой лорнет.)

Хотя директриса признавала, что в той или иной форме письмо все же должно сохраниться, она постановила, что отныне письменная речь не станет больше «затыкать рот бездны дешевой мишурой» и никакие маленькие крючочки и черточки не станут препятствием между дырой-человеком и дырой-словом. Она не откажется от использования алфавита полностью, но будет применять его лишь для объяснения особенностей устной речи и положения речевых органов, необходимых для произнесения того или иного слова, но ни в коем случае не для записи слов.

Как вы понимаете, это оказалось крайне неэффективным: чтобы записать одну фразу, теперь требовалось несколько страниц подробных описаний. Читать эти тексты оказалось не легче. Библиотека и кабинет теперь были полны странных стонов, треска и карканья, лишь изредка напоминавших английскую речь. Неэффективность метода была очевидной для всех, кроме самой директрисы; та, напротив, находила эту какофонию успокаивающей и, как ни странно, поучительной, так как она намного больше походила на прерывистую речь мертвых.

Несмотря на это фиаско, директриса одно время планировала ввести новое правило: постановить, что речь должна состоять лишь из инструкций или рецептов слов, а не самих слов. Чтобы понять ее, слушатель тоже должен следовать инструкциям, то есть слова, по сути, должен произносить слушатель, а не говорящий. Этот парадокс не отпугнул ее; напротив, она, кажется, восприняла его как преимущество, ведь слово таким образом отодвигалось еще дальше от иллюзорного источника «я», то есть «говорящего». Отпугнул ее в итоге неизбежный вывод: соглашаясь, что при помощи языка можно передать ряд указаний по произношению слов, мы тем самым признавали за алфавитом роль первичного посредника между человеком и словом, хоть и существенно ограничивали его функции. Это делало бессмысленным и предыдущее придуманное ею решение, и все последующие разработки той же идеи.

Недовольная таким развитием событий, директриса удалилась в свой кабинет и через несколько дней представила нашему вниманию новое решение проблемы, а именно новый алфавит, не оставлявший сомнений, что слово не может существовать отдельно от говорящего. Вместо абстрактных символов тот состоял из инструкций по произношению, имевших вид простых диаграмм положения рта, необходимых для произнесения звуков, из которых формируется слово.

Кажется, аналогичный принцип используется в корейском фонематическом письме хангыль, но если директриса и консультировалась по этому поводу с покойным царем Седжоном, нам она в этом не призналась. К тому же, как бы эти двое поняли друг друга? (Если только Седжон за последние несколько веков не нахватался в загробном мире английских слов.) Я все-таки склонен полагать, что она работала в одиночку.

Новый алфавит ввели в употребление, и в школе стали использовать его в официальной документации. Я по-прежнему писал свои заметки латиницей, и, вне всяких сомнений, директриса об этом знала; однако я завел привычку закрывать написанное рукой, чтобы не оскорблять ее чувств и – вот оно, давление условностей – не стыдиться и не поеживаться, открыв записную книжку и увидев слова, которые выглядели такими голыми – ведь их можно было прочесть с ходу, – и одновременно чрезмерно разукрашенными. Но стоило всем привыкнуть к новому алфавиту, как директриса снова передумала. Его символы, изначально напоминавшие анатомические иллюстрации человеческого рта в разрезе – по правде говоря, довольно неприятные, – снова начали меняться. С каждым повторением самые отчетливые черты, делавшие каждый символ уникальным, упрощались и утрировались, а дополнительные и общие для нескольких букв элементы исчезали. Вскоре написание символов нового алфавита упростилось до нескольких черточек, и те стали все больше напоминать буквы обычного алфавита, хоть и незнакомого. Да, некоторое время, проявив немного фантазии, в той или иной черточке или кривой все еще можно было усмотреть язык, выгнутый у основания и опущенный у кончика, или нёбо, или зубы, обозначенные короткими прямыми черточками; следуя этой схеме, органы речи принимали определенное положение и произносили то или иное слово. Но большинство учеников давно прекратили разбираться в этих знаках. Им было гораздо проще запомнить, что вот этот символ означает «а», а этот – «я», и считывать смысл, оставив рот в покое. Таким образом, символы нового алфавита вовсе необязательно должны были напоминать рот; главное, чтобы они не были похожи на другие символы. Вскоре я остался, пожалуй, единственным во всей школе, кто по-прежнему усердно выговаривал каждый звук, пытаясь разглядеть в точках, крючочках и перекладинах анатомические схемы, но уже не узнавая их. Другими словами, директриса удалила из алфавита двадцать шесть абстрактных символов, но лишь для того, чтобы заменить их двадцатью шестью другими символами.

Впрочем, вскоре новый алфавит не просто прекратили использовать, а запретили (хотя совсем недавно я видел надпись на стене, сделанную именно этим алфавитом, его более поздней версией – то есть, возможно, ученики по-прежнему им пользуются между собой). В обращение вернули латиницу. А директриса начала описывать язык более весомыми метафорами. В ее сознании он окаменел, минерализовался и стал «магмой», «слюдой», «сланцем» и «гнейсом», а речь – «пирокластической» или «осадочной» породой.