Книга: Вариант шедевра

Назад: Глава пятнадцатая О том, как меняются мозги и в голове звучат совсем другие мелодии

Дальше: Глава семнадцатая Зарисовки из другой жизни. С Ле Карре и без

Глава шестнадцатая

Революция или контрреволюция

Москва 1980-1991

Ну вот, со свинками покончено, – подумала Алиса. – Теперь дело пойдет веселее.Льюис Кэрролл

Как трудно вылезал я из когтей КГБ, державших крепко мой мозг, как трепетал я еще в 1987-м (вроде бы перестройка): домашний адрес туристам не давал, тем более телефон, никакой загранпереписки, в гости не приглашал… И это разведчик, проживший годы среди иностранцев, впрочем, именно поэтому и не давал, что привык к запретам и разрешениям.

Разве мы не чувствовали себя спокойнее и уверенней за рубежами, где хотя враги, но все предсказуемо? и не тряслись, когда вдруг в московском ресторане к столику подсаживались иностранцы? (Вдруг за ними слежка? тогда и соседей по столу попутают.) Как дрожала моя душонка, когда я впервые в жизни просто так, без связи с Делом, дал американцу свой домашний адрес (номер телефона не дал), все это казалось чуть ли не продажей врагу схем коммуникаций Кремля. Но душа постепенно распахивалась, очищалась от накипи, обретала естественную свободу, благо, виляя и крутясь, как хвост героя, все же набирала силу горбачевская гласность.

Даже жена, когда соседи наверху бросили в унитаз калошу, засорили канализацию, и нашу квартиру залило дерьмом, вывесила, как Клара Цеткин, прокламацию в подъезде: «Товарищи жильцы! Не бросайте в унитазы помойку. Убедительная просьба использовать унитазы по их прямому назначению. Ведь вы же москвичи, стыдно так себя вести!» Молодец, Таня, истинный борец за права человека, неудивительно, что мы боролись вместе более тридцати лет! Мы различны по всем параметрам: Таня медлительна, я же суетлив (удержался от «динамичен»), она обидчива, у меня – свиная кожа, она скромна, я же всегда в эпицентре, она хорошо готовит и обожает лечить, разве не идеал?

Однажды я поперхнулся куриной косточкой, она встала где-то в пищеводе, я проглотил с полбуханки хлеба, силясь прогнать ее до желудка, но… Таня с радостью увезла меня в Склиф, где сидело еще человек десять таких же недотеп, оказывается, у нас страна глотателей! Врач тут же аппаратом продвинул мою косточку куда надо и заметил, что все это пустяки по сравнению со вчерашним случаем, когда кто-то проглотил на спор двадцать бритвенных лезвий.

В это время внесли полузадохнувшуюся толстуху (она беседовала по телефону во время обеда и проглотила куриную кость длиною в десять сантиметров), ее тут же спасли, мы мило разговорились и поделились опытом глотания. Кстати, Татьяна, увидев мои шуры-муры со старушкой (это я о толстухе), закатила мне сцену ревности. Ясно?

К женам нынешним и, возможно, последним следует относиться с особой нежностью. Кто же еще после славного откидывания копыт будет возиться с пожелтевшими фото, собирать черновики и терзать власти о превращении квартиры в музей? Слава Тане! Слава Спутнице! не зря она мне однажды бросила: «Такие, как я, на дороге не валяются!» На что и получила:

«Между прочим, тянет многих поваляться на дороге, вставить в задницу перо, ткнуться мордою в дерьмо. Вам, любительнице мыла, вам, блюстительнице ванной, показаться может странным перемазанное рыло.

Мы не моемся годами, проросли насквозь лишаем и кровавыми зубами ногти яростно сгрызаем. Но зато, когда расколют грязный череп наш дубинкой, там найдут святые стружки, золотых мозгов опилки!»

И опять заслонили Золотые Опилки образ Тани, и забыто, что она безумно женственна и божественно красива, черт побери! Иначе разве она покорила бы Святые Стружки?

Вообще семья у нас пишущая, вот и сын откуда-то из деревни, еще не испорченный славой: «Краткосрочный прогноз: мы будем молчать, как рыбы, на твое шестидесятилетие я не принесу бутылки вина, деньги верну, когда они появятся, от наследства отказываюсь, что могу подтвердить у нотариуса. Тем не менее люблю и похороню честно, без экономии. На могиле будут расти все породы деревьев», – черный юмор, по-видимому, наш семейный удел.

Но уже подкрадывалась слава, незаметно, ненавязчиво и конечно же, случайно. Я много печатался в разных газетах и журналах, даже опубликовал две свои пьесы в журнале «Детектив и политика», но ведь уже был завершен роман, написанный на Таниной даче в Жаворонках, написан от души, с душевным огнем и совсем не по шаблонам КГБ. Я отдал его Артему Боровику (он был редактором газет в «Совершенно секретно», где я работал), рассчитывая на журнал «Детектив и политика», но по неведомой мне причине он передал роман в суперпопулярный тогда «Огонек».

И вдруг мне позвонил зам. редактора журнала Владимир Николаев…

Началась счастливейшая в жизни пора, и продолжалась она с сентября по декабрь, когда шел в журнале роман «И ад следовал за ним». Оказалось, на этом свете есть ощущения поострее, чем ночная встреча с агентом в подворотне или объятия начальства за распущенный слух о том, что вирус СПИДа изобретен в лабораториях ЦРУ. Рассматривать с некоторым удивлением собственную фотографию, впитывать в очередной раз неповторимый текст и наблюдать, как в вагоне метро простые советские люди листают журнал (задержится ли их взгляд на романе?).

«Огонек» тогда долетел до пика, тираж превышал четыре миллиона, каждую неделю вырывались на просторы родины чудесной драгоценные мои номера, да еще и любимые фото и картины я подбрасывал для журнальных коллажей.

Старушка КГБ недолго мучилась и уже в конце сентября инспирировала по мне первый залп в «Красной звезде», действовали по знакомым канонам (те, кто не с нами, не просто враги, но и алкаши, распутники, взяточники и т. д. – ненужное зачеркнуть), сообщили, что я «человек не слишком строгих моральных правил» (видимо, автор любил Пушкина, «Мой дядя etc.»), к тому же, благословил побег Гордиевского – тогда я воспринял это как свойственные службе издержки стиля, однако, как оказалось, считали так всерьез. Хорошую кость подарили псу, и ответил я славно в «Комсомолке», до сих пор горжусь, и название придумал с выпендрежем, но прямо в точку: «Признания нерасстрелянного шпиона», наверное, уже тогда Крючков занес меня в «черные списки».

Впрочем, на «Красной звезде» не успокоились, а поддали мне в ежемесячнике КГБ «Совершенно несекретно» («фантасмагорический роман, поражающий воображение читателей „Огонька” несметным количеством пьянок и амурных дел»), тут и заместитель начальника разведки уважаемый мною Вадим Кирпиченко не поленился обозвать роман «туфтой», спасибо, товарищи, за рекламу (потом в частной беседе со мной признался, что романа не читал, впрочем, меня это не удивило).

Но все эти уколы меня, как истинного шиза, только подстегивали. Я вспоминал притчу Андре Мальро. «Тогда Непреклонный Император приказал Художника повесить. Он опирался о землю только большими пальцами ног. Когда он устанет… Он оперся о Землю одним большим пальцем, а другим большим пальцем нарисовал мышей на песке. Мыши были нарисованы так хорошо, что они вскарабкались вверх по нему и перегрызли веревку. И так как Непреклонный Император сказал, что вернется, когда Художник ослабнет и закачается в петле, Художник тихонько ушел восвояси. И увел с собой мышей».

…Год девяносто первый начался ужасно: в феврале рано утром увезли в больницу Катю, вечером у нее был Саша, она шутила, а в ночь внезапно умерла – сердце. Катя умерла, исчезла с этой земли. Остались лишь письма, вещи и память, которая с каждым годом все острее восстанавливает прошлое. «Волосы – искры пожара отбросив, шутя, назад, читала Мартен дю Гара, сонно смотрела в сад. Чертила томно и ленно, губу оттопырив вниз, левой рукой – поэму, правой рукой – эскиз». И вот нет Кати, смеется она, заливается с фотографии, снятой на Трафальгарской площади: голуби одолели ее, бедную, облепили и голову, и плечи…

События в стране не переставали будоражить. Перестройка уже буксовала, фигура Бориса Ельцина становилась все популярней, надоели лозунги о прелестях хозрасчета и социалистической кооперации, о том, что демократия – это социализм, и наоборот. Раздражали водянистые слова о новом мышлении, но, когда на каком-то съезде пикнули о частной собственности, весь зал замер от ужаса. Помнится, мы со старым другом Евгением Силиным, вершившим мировые дела в Комитете за европейскую безопасность (ныне что-то связанное с атлантическим единством), прослышав на праздники о том, что якобы с Центрального телеграфа сняли портреты членов политбюро, ринулись туда, дабы убедиться… неужели? неужели? Воистину сняли!

Конечно, сейчас и экономический бардак, и страшные контрасты, и киллеры, и не меньше вранья, но все-таки какое счастье, что мы выбрались из царства одной Извилины, в котором прожили бы, может быть, и спокойнее и зажиточнее, но пошло и унизительно!

О, где вы, первомайские лозунги на первой полосе «Правды», серьезная и увлеченная дискуссия о путях перехода от социализма к коммунизму, покорное созерцание мастодонтов в Политбюро и брызги ядовитой слюны в адрес разных рейганов и Тэтчер!

У меня вылезли глаза из орбит, когда я увидел, что Горбачев на парижской пресс-конференции выступает без бумажки! И все-таки окно в Европу прорубил он, все мы вышли из его нелепой, скроенной из странных заплат шинели! И заговорили все, и все без бумажки, да так громко, что затряслись и рухнули стены всей державы.

Эх, коллеги мои дорогие, как же вы не цените того, что вам позволили писать и даже издавать на Западе шпионские мемуары, ругать почем зря и без страха президента, строить баню в саду на собственной даче без высочайшего разрешения властей! А помните те совсем недавние времена, когда даже в кагэбэвском дачном поселке метром измеряли дачи и требовали убрать лишние, не положенные пятьдесят сантиметров, грозя применить бульдозер! Забыли, милые? Или просто хочется прежней непререкаемой, хотя и убогой, власти, когда легко можно было «не пущать»? Но теперь-то вы хоть поняли, дураки, что быть секретарем райкома или шефом резидентуры – хлопотно и неплодотворно? Другое дело, когда твоей становится когда-то общая собственность, и пухнут банковские счета здесь и в Швейцарии, и загранпаспорт всегда на руках, и детишки ждут общения с солнцем на Канарских островах…

Но вернемся к нашим баранам (будто мы далеко от них ушли). Летом 1991 года впервые после опалы я дерзнул вместе с Таней совершить вояж за границу – в Венгрию. Пригласила меня газета «Курир» для написания статьей о венгре Теодоре Малли, работавшим с Кимом Филби. Будапешт был пестр и ярок, как поле цветов, над мутноватым Дунаем великолепно нависали мосты, от дворцов и монументов веяло усопшим величием Австро-Венгерской империи. Попахивало и иронией в адрес бывшего старшего брата: майки с изображением солдата со спасенной девочкой на руках, с портретом Карла Маркса и надписью: «Разыскивается – живой или мертвый!»

Мы с Татьяной бродили по городу без устали, а вечерами, накупив французских сыров и сухого вина, сидели у телевизора. Там и прозвучала весть о том, что Крючков выступил на заседании Верховного Совета, где вытащил на свет црувский документ о необходимости вербовки в СССР «агентуры влияния», – председатель КГБ прозрачно намекал на тех, кто группировался тогда вокруг Горбачева и Ельцина.

Вскоре мы вернулись, после шумных политических бурь август просто являл собою буколическую картинку, казалось, что все утомились, разъехались по дачам и занялись сбором грибов. Я уехал на дачу, беззаботно ел там сливы, пока рано утром девятнадцатого не включил случайно радио и не услышал заявление советского руководства и обращение к советскому народу. Весть о болезни Горбачева и о переходе браздов правления в руки Янаева звучала будто из старого-старого, изрядно затасканного фарса. Итак, переворот– о своей судьбе я не задумывался, ведь я не политическая фигура, а заткнуть рот пишущему так просто: закрыть газету или запретить книгу – и точка. Впрочем, к нам, ренегатам, особое отношение, уже утром девятнадцатого арестовали подполковника Уражцева, следователя Гдляна, пошли машины за Калугиным, но он скрылся в Белом доме. Не было у меня сомнений, что Сашу и остальных ведущих «Взгляда» постараются тут же «нейтрализовать», вообще сознанию, воспитанному на Марксе – Ленине, переворот представлялся четко: захват радио, телеграфа, банков, поэтому удивляла непоследовательность заговорщиков.

Дневной электричкой (машину оставил на всякий случай на даче, с машиной в Москве не превратиться в человека-невидимку, да и под танк в суете немудрено попасть) двинулся в стольный град, на платформе стояло жуткое молчание, пока какой-то пьяненький тип при костюме и атташе-кейсе не запел осанну ГКЧП (наконец наведут порядок!). Тут два мрачноватых парня не выдержали: «Назад захотел? В свой социализм, сука? Зачем он тебе? Да мы не только себе заработаем, но и тебе, дураку, дадим!»

На улице и у нас во дворе было как обычно: на скамейке пили мужики, с деревьев каркали вороны, рядом прогуливались мамы с детишками, наслаждаясь ароматом помойки, в которой возились голуби. Не успел я войти (было уже часа два), как затрезвонил телефон: звонил друг детства, которого в свое время я вытянул в ПГУ – об этом он забыл, зато стукаческие качества развил в себе изрядно: «Что делаешь? Тебя еще не арестовали?» (Последнее в полушутку, чтобы прикрыть неожиданный звонок, вроде бы и забота: если арестуют, не забыть прислать передачу.) Мне было не до шуток и я послал его подальше, он не обиделся и перезвонил: «Что с тобой? Ты только сейчас приехал? Слушай, ты не заметил, есть ли в вашем овощном картошка?» – проблема картошки, конечно, поважнее переворота, особенно для прирожденного стукача.

Я позвонил Саше, и на сумбурной смеси датского со шведским мы договорились о встрече через два часа – беспомощно-хитроумный расчет: пока найдут переводчиков, пройдет много времени. Моросил дождик, я прошел дворами, сознавая всю примитивность и бесполезность подобной проверки. Глупо крутя головой, соображавшей весьма туго, я сменил пару раз поезда в метро (проверка на дурака, непростительная для резидента, сейчас все выглядит смешно, но тогда…). Встретились мы у ВДНХ, рядом с мухинской скульптурой симпатичнейших рабочего и крестьянки, я подсел в машину к сыну. Дитя выглядело здорово, как всегда уверенно и деловито. Я забыл о перевороте и любовался сыном в профиль (анфас он еще лучше), беседа шла в обычной бойцовой манере двух столкнувшихся грудью петухов, сквозь дым и огонь иногда прорывались и здравые суждения. Жаль, что не записали на пленку разговор – блестящий диалог для пьесы абсурда. Итак, уходим в подполье, аппаратура «Взгляда» запрятана, связь через тайник (остов фонаря на площади, не называю какой, авось пригодится). Нелепые условия связи вроде явки в Таллинне у отеля «Виру» на Новый год, масса телефонов – как мы беспомощны в критические минуты, да нужно было год назад все подготовить!

Вскоре Саша, заткнув мою отеческую глотку, уже солировал в наглой манере ведущего популярной программы (это успокаивало), машина летела на обычной (криминальной) скорости по проспекту Мира, у светофора с нами поравнялся водитель «жигулей», опознавший известного борца за свободу, и прокричал: «Что будем делать?» Ответ взбодрил даже меня: «Отбиваться руками, ногами и головой!» – особенно успокаивало последнее. Еще раз телефоны, фамилии, адреса – и мы расстались до шампанского в Таллинне на Новый год.

Вечером мы с Таней отправились к Белому дому, я пытался оценить ситуацию, казалось, что вот-вот – и этот глупый спектакль отменят и найдут компромисс, впрочем, Ельцин объявил гэкачепистов вне закона: это и пугало, и вдохновляло. Народу вокруг Белого дома было ох как негусто, баррикады только зачинались, и было ясно, что при желании все это можно смести в несколько минут. Решатся ли заговорщики пролить кровь? В этой нерешительности, над которой презрительно хохотали бы Владимир Ильич и Феликс Эдмундович, и кроется провал всего переворота. Все было готово к захвату, но дело крутили не фанатики-большевики, а отвыкшие от крови чиновники вроде Крючкова, которым очень хотелось сохранить благопристойный фасад и дома, и за границей, и собственность, и дачи, к тому же давно известно: того, кто отдает приказ стрелять и пускает кровь, умные политики терпят лишь до прихода к власти, а затем спокойно закалывают, как борова, даже не поблагодарив за победу.

Неожиданно я услышал голос Саши, он вещал вместе с Политковским по радио Белого дома, горячие новости перемежались с оргкомандами. Не сказал, что поедет в парламент, морочил мне голову Таллинном и подпольем, решил не волновать папу. Поздно вечером привычные уху сцены из «Лебединого озера» сменил дурной спектакль ГКЧП на пресс-конференции – меня не покидало ощущение нереальности происходившего.

На следующий день тучи сгустились и запахло порохом, прибавилось танков и патрулей, участились слухи, что вот-вот начнется штурм Белого дома, мы с женою туда отправились, народу заметно прибавилось, группа священников в рясах пела молитвы недалеко от памятника Павлику Морозову, юноша разносил пирожки на подносах (бесплатно, но брали немногие), и снова лица, какие просветленные лица! – такие никогда не забыть. Сколько чистоты, сколько самопожертвования, я смотрел и любил их, я гордился своим народом. Вечер спускался медленно, мы прошли пешком до Горького – и тут потянулись ряды танков, грохот стоял, как перед парадом, танки промчались к Белорусскому, группки прохожих, прогуливавших собак, глазели на ревущие машины и испуганно между собою перешептывались.

Ночь с 20-го на 21-е августа была страшной: я гнал от себя мысли о штурме и о том, что будет с Сашей, а тут «Эхо Москвы» и «Свобода» (когда первую отключали, мы присасывались к последней): комендантский час, к центру идут танки, намечено блокирование Дома правительства спецназом. Шестнадцать баррикад вокруг «Белого дома», на случай обстрела в здании погашен свет, речники привели к набережной у парламента баржи с оборудованием для тушения пожара, члены российского правительства получили оружие, БТРы двинулись на баррикады. Автоматные очереди в разных частях города, на штурм Белого дома выделены 30 танков, 40 БТР и тысяча человек, горят троллейбусы на Калининском, гибель молодых людей, прорыв первой цепи баррикад, залпы орудий, возможность газовой атаки, снайперы на крышах зданий «Украины» и СЭВа, прибытие Витебской десантной дивизии КГБ… Ужасная ночь! Заснули мы лишь под утро.

Следующий день начался мрачновато, я посетил редакцию «Совершенно секретно», где кое-кто уже прикидывал, как по-новому делать газету, прошел на Пушкинскую площадь и вдруг из репродукторов у «Московских новостей» услышал: «Они бегут на аэродром!» «Ур-ра!» – ответствовала толпа. Рядом оказался мой бывший коллега, он искренне радовался, и я подумал: как всем осточертела Система! Мы радостно пожали друг другу руки, словно всю жизнь отдали борьбе с коммунизмом.

Я двинулся в «Огонек», где народ вел себя спокойно и даже беспечно, оказалось, что уже в понедельник появился цензор и наложил вето на мою антикагэбэвскую статью. Но редактор не унывал и пообещал расклеить ее на стенах метро, впрочем, к среде цензор уже слинял, и «Огонек» вышел без купюр. К вечеру все уже стало ясно: путч провалился. Тогда мы еще не понимали, что закончилась целая эпоха, и новые испытания грозят и стране, и народу, закончилась эпоха, аривидерчи, эпоха, гуд бай, прощай!

И жизнь моя в этой эпохе тоже адье!

И все-таки почти все осталось в той ушедшей Эпохе, и сейчас забывается все мерзкое, все позорно рабское, и уже кажется, что не накладывали мы в штаны и не давили в себе самое лучшее, свое, человеческое. Лезут в голову розовые буколические картинки: угол в сочинской переполненной лачуге (воняло мочой), где ночевал с возлюбленной, честные правдолюбцы – простые советские люди на коммунальной кухне. Выпивоны после демонстраций в подъездах и гуляния по улице Горького, гордость за Державу, когда запустили в космос Гагарина, радостные пикники в тогда еще не загаженных лесах, инструктор райкома, который просто так помог с ремонтом (попробуй сейчас!), да и какие были «микояновские» сосиски в сравненье с нынешним дерьмом! Да и как славно у нас было в нашем (!) Крыму и на нашем (!) Кавказе, разве можно сравнить нашу красоту с переполненными побережьями Испании или Франции? Что имели – не ценили, а сейчас плачем! Да и не только фигней мы занимались на партийных собраниях, помнится, даже исключили из партии грубияна, который бессовестно третировал соседку по коммунальной квартире, – разве не торжество справедливости? Попробуй сделать это сейчас, особенно если это качок или рэкетир!

Конечно, и тогда одни жили лучше, а другие хуже, но чтобы строить такие роскошные виллы… Нет, все-таки у нас было чувство порядочности и коллективизма, многим, кто зарывался (исключая, естественно, самую верхушку, да велика ли она была?) давали по носу. И писатели, и поэты не нищенствовали, а творили и жили счастливо (о том, что писалось большинством, в те дни как-то забылось), ну а если о ценах… тут от ярости повалил дым из ноздрей, заскрипели челюсти, разлетелись по комнате коронки.

Эпоха закончилась.

Сразу после попытки переворота ко мне обратился мой сын, потрясавший своим телевидением внезапно прозревшую страну, и попросил помочь ему впервые в истории снять изнутри штабквартиру разведки в Ясенево. Он обожает быть первопроходцем, взять хотя бы его интервью с Сахаровым и Солженицыным. Я связался с Леонидом Зайцевым, моим учителем и другом, заместителем начальника разведки, и попросил провентилировать этот вопрос без надежды на успех. Каково же было мое удивление, когда на следующий день меня попросили напрямую связаться с начальником разведки Леонидом Шебаршиным, что я и сделал. Шебаршина я помнил как жгучего брюнета с аккуратным пробором, иногда мелькавшего в коридоре (наш отдел и его соседствовали), но лично не знал. Он был весьма любезен и выслал за мной машину для поездки в столь дальние края. С огромным волнением я входил в здание, из которого был счастливо изгнан десять лет назад, вроде бы особых перемен не заметил. В приемной бывшего кабинета Крючкова, где сидел Шебаршин, уютно прыгали симпатичные попугаи – это сразу растопило мое сердце. Леонид Владимирович по всем правилам гостеприимства усадил меня рядом за отдельный столик и вдруг прямо спросил: «А что там у вас была за история с английской разведкой?» Я сразу усек, что в борьбе с демократами, кто-то наклеил на меня ярлык английского агента, и рассказал ему всю правду о подходах ко мне англичан. Другие обстоятельства моей биографии его не интересовали, мы мило поболтали, и он дал отмашку на визит Саши в штаб-квартиру разведки. Уже через несколько лет, уже в отставке, на моем юбилейном ужине в ресторане он заявил, что в тот момент служба разведки была на грани роспуска Ельциным, и выход в эфир позитивной передачи о разведке стал одним из факторов в пользу ее сохранения. За это он и поднял тост!

Мне не довелось работать под крылом Леонида Шебаршина, но оказалось, что мы учились на одном курсе МГИМО, только он – на Восточном, а я – на Западном. В результате мы подружились и встречались домами (он жил почти рядом, в одном номенклатурном доме с Ельциным, часть своей библиотеки он выставил на своем этаже для всеобщего пользования) Человеком он был необычным даже внешне, до сих пор помню его старомодную кепку с торчавшим из под нее до неприличия вызывающим чубом, иногда он бравировал своим происхождением из шпанистой Марьиной Рощи. Тогда он жил в бараке, в бедной семье, отец прошел войну и пил (между прочим, в узком кругу именовал Сталина «армяшкой»). Шебаршин прошел терновый путь от самых низов разведки до самого верха. Отличался ныне утраченным благородством русского офицера: сам подал в отставку с поста начальника разведки, когда новый шеф КГБ В. Бакатин назначил ему в заместители своего протеже без согласования, затем отказался от поста заместителя у шефа Службы Внешней Разведки Евгения Примакова, не пошел служить ни в какие банки, как некоторые ушлые коллеги. Но самым уникальным в Шебаршине я считаю его писательский дар: это не столько откровенные мемуарные книги, сколько тонкие афоризмы, не уступающие Ларошфуко, да и кто в мировой истории из начальников любой разведки написал такую исповедальную «И жизни мелочные сны…», отмеченную литературным блеском? Жизнь и смерть Леонида Шебаршина трагичны: ранняя смерть дочери, а затем жены, пуля в висок из наградного пистолета в предчувствии надвигающегося паралича…

Наступил октябрь 1993-го, и снова танки, но только посерьезнее и с пальбой, и снова неизвестность, и ощущение финала, и снова, и снова… Телевизор. CNN. Обстрел парламента. Зеваки гурьбой переливались с одного края на другой. Обезьянка за рулем рядом с пылающим останкинским зданием. Там же, у пруда, пьяный в трусах, он не слышал грохота, не видел трассирующих пуль. «Что делаешь?» – «Купаюсь! А что?» Действительно, а что? Труп мальчишки в луже крови. Танки лупили по Белому дому, и я ловил себя на том, что увлечен зрелищем, как будто я в кино. Больно, но не нравились ни те, ни другие. «Мы победили, мы победили! – радостно голосили по телевидению. – Не упустим же победу, господа!»

У Лопеса:

Никто ни слова и не сказал.

А я – что мне за дело? —

Все не берусь за дело,

Все слышу залп расстрела…

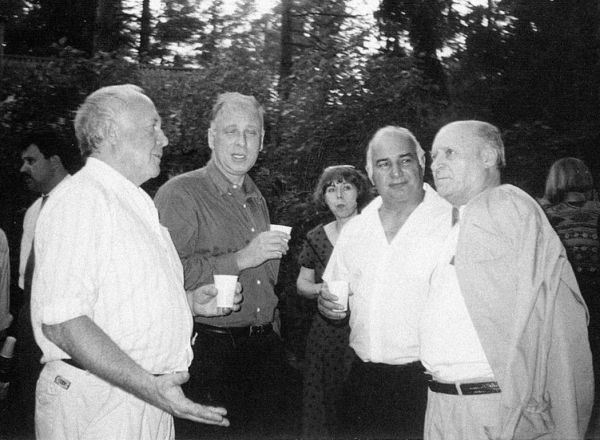

Дачные посиделки у Юры Щекочихина. Генерал Юрий Кобаладзе, писатель Юрий Давыдов

Но жизнь продолжалась, хотя горький осадок от расстрела Белого Дома остался до сих пор. Я продолжал сочинять, но и о светской жизни не забывал, дружил с журналистом Юрой Щекочихиным, честным, очень наивным и необыкновенно смелым. У него на даче в Переделкино часто гудела тусовка: редактор Новой Газеты Дмитрий Муратов, бывший посол в США Владимир Лукин, блестящий писатель Юрий Давыдов, острый критик режима Юрий Карякин, звонкий бард Александр Городницкий, выдвиженец Примакова, генерал Юрий Кобаладзе. Пили под жареные сардельки, тут же приготовленный плов, просто пили… Вскоре Юрий Щекочихин внезапно заболел, я посещал его в больнице и не узнавал Юру в высохшем и чудовищно изменившемся человеке, он умер в мучениях, явно под воздействием таинственного яда, враги у него были беспощадные, все в духе бандитских 90-х годов.

Назад: Глава пятнадцатая О том, как меняются мозги и в голове звучат совсем другие мелодии

Дальше: Глава семнадцатая Зарисовки из другой жизни. С Ле Карре и без