6. НА СУШУ!

И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.

Бытие 1:10

Одно из главных впечатлений моей жизни, связанных с живой природой, — это ночные роды морской черепахи на карибском побережье полуострова Юкатан в Мексике. Дело было в августе, за несколько дней до моей свадьбы в Тулуме, я проводил время в компании двух друзей, тоже биологов. То есть, строго говоря, рожала черепаха в рамках моего мальчишника.

Летней ночью на Карибском море видно, как из бездны океана возникает погода: пар поднимается в небо, разрезаемый лучами лунного света, образуя там тучи, а те, сгущаясь, стремительно превращаются в бурю и выплескиваются обратно в море. Мы на все это глазели, споря (довольно агрессивно) о природе реальности, когда нас окликнул человек с красным фонарем. Он оказался волонтером-экологом по имени Хосе. Участок пляжа, за которым мы остановились со своими палатками, относился к территории биосферного заповедника Сиан-Каан. Летом, в период размножения морских черепах, работники заповедника патрулируют береговую линию, чтобы в случае необходимости помочь этим животным исполнить свою непростую генетическую миссию. Хосе и его пес, явно проникнувшийся важностью момента, молча склонились над ямой глубиной в метр и диаметром метра в полтора. В красном свете невидимого для рептилий фонаря в яме ворочалось огромное животное. Из глаз черепахи текли слезы, и песок, в который она, содрогаясь в спазмах и будто задыхаясь, зарывалась головой и передними лапами, налипал ей на глаза мокрыми мешками. Хосе объяснил, что разговаривать можно, потому что черепаха впадает в отрешенное состояние и ничего не слышит. Но на фоне бушующего моря разговаривать уже не хотелось. Так мы и стояли, четыре биолога и собака, и молча смотрели на то, как морская черепаха в забытьи роет землю мексиканского пляжа, чтобы отложить туда яйца.

Волонтеры вроде Хосе нужны потому, что морские черепахи сильно страдают от наплыва туристов. Дело даже не в том, что туристы отдыхают на пляжах, куда морские черепахи приходят откладывать яйца (хотя и это, конечно, проблема). Дело в том, что, вылупившись ночью из яиц, новорожденные черепашки должны доползти до воды, чтобы выжить. И ползут они в сторону света, потому что на пляже лунный свет указывает дорогу к воде — но только если сзади нет ярких огней курортного города.

Это печальная история, но трагедия морских черепах становится совсем уж онегинской, если посмотреть на нее с большего расстояния.

Черепахи принадлежат к пресмыкающимся, или рептилиям. Вместе с птицами, которые по современной классификации должны тоже считаться рептилиями, и нами, млекопитающими, они входят в подгруппу позвоночных под названием "амниоты". Название происходит от амниона, который еще называется водной оболочкой, или амниотическим пузырем. Это водонепроницаемая мембрана, мешок, в котором развивающиеся зародыши плавают, словно рыбы в пластиковом пакете из зоомагазина. Среди млекопитающих большинство видов, включая наш, для большей сохранности помещает этот пакет внутрь материнского тела. Но изначально — и до сих пор среди большинства рептилий — амнион был главным элементом амниотического яйца.

Именно амниотическое яйцо позволяет змеям и птицам жить в горах и в пустынях. Благодаря наличию водонепроницаемой мембраны с внутренней стороны скорлупы, яйца пресмыкающихся не высыхают вдали от воды.

КСТАТИ

Этимология слова "амнион" загадочна. Многие древнегреческие медицинские термины дошли до нас через несколько ступеней исторического "испорченного телефона", транслитерируясь с греческого на латынь, с латыни на арабский или иврит, потом снова на латынь и, наконец, снова на греческий, в результате чего расшифровать исходную форму слова и его изначальное значение бывает трудно (в эпоху Возрождения, например, европейские университеты старательно вычищали из медицинского лексикона арабский, чем, конечно, все только запутали). По одной версии, слово "амнион" связано с древнегреческой богиней деторождения Илифией, святилище которой находилось в Амнисе на острове Крит. По другой — оно происходит от слова, обозначающего сосуд для сбора крови в ходе ритуальных жертвоприношений, по третьей — от ягненка, чью кровь в этот сосуд собирали, по четвертой — от овечьей шкуры, в которую тоже можно собирать жидкости. В общем, детали утеряны, но смысл амниона как "сосуда", то есть барьера для жидкости, видимо, был понятен людям с глубокой древности1, 2.

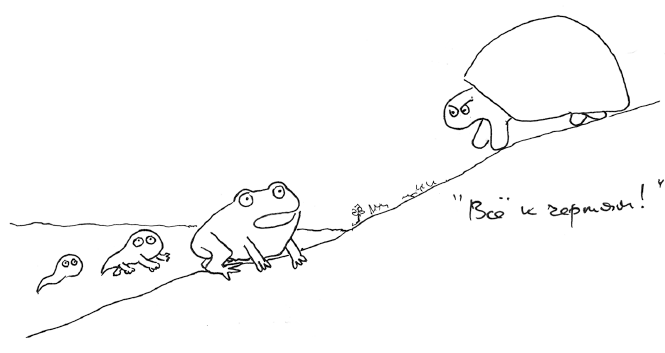

Земноводные, они же амфибии, например лягушки, к амниотам не относятся и водонепроницаемых яиц не кладут. Из-за этого их жизненный цикл неразрывно связан с водой. Яйца земноводных должны развиваться во влажной среде. Вылупляются из них головастики — фактически рыбешки, — которым, понятное дело, на суше делать нечего, пока у них не отрастут ноги. Короче говоря, амфибии не могут размножаться без водоемов, так что встретить лягушку в пустыне вам вряд ли доведется.

Амнион рептилий и млекопитающих — это капсула с частичкой океана, позволяющая животному окончательно и бесповоротно переехать на сушу. И только морские черепахи, махнув лапой на миллионы лет, которые занял этот продолжительный переезд, решили, что в океане им все-таки живется лучше.

Склонившись над рожающей черепахой, я думал о горькой иронии ее жизни. Вторичный "переезд" с суши в море — не такая уж редкость (так в свое время поступили, например, предки китов и дельфинов). Но морская черепаха не просто передумала жить на суше. Морская черепаха — это как бы лягушка наоборот. Земноводные в своей жизни стремятся на сушу, но всегда возвращаются к воде, которая тянет их назад. Морские черепахи стремятся в океан, но их тянет назад суша. То самое "сухопутное" яйцо, которое позволило предкам черепах отказаться от водной зависимости, теперь само создает зависимость, угрожающую существованию этих животных. Черепашье яйцо неразрывно связано с сушей: если яйцо залить водой, то зародыш погибнет от недостатка кислорода4.

Зависимость от воды понять несложно. Жизнь появилась в воде, в воде работает, водой наполнена. Без воды живого организма, по крайней мере в известном нам виде, быть не может. Поэтому в том, что лягушке нужно пройти "водную" стадию, перед тем как стать сухопутным животным, нет ничего удивительного. Мы и сами проходим эту водную стадию, просто у нас очень замкнутый водоем — амнион. Не так сложно понять и мотивацию морских черепах и дельфинов, чьи предки вернулись в океан в поисках приключений, которых там всегда хватало и хватает.

Гораздо интереснее вопрос о противоположной зависимости. Зачем живым существам в принципе выбираться из воды? Человеку это может показаться логичным — твердая земля под ногами и воздух в груди для нас естественны, а соленая вода чужда. Но как так вышло, что вода, колыбель жизни, стала для нас опасной? Что забыли наши предки в этой "безвидной и пустой", по-инопланетному суровой и совершенно не приспособленной для жизни среде, которую мы называем "суша"?

И Дух Божий носился над водою

Задолго до того, как на землю ступила первая нога, там жили бактерии5. Неприхотливым микроорганизмам проще адаптироваться к безводным условиям суши и вообще к любым физически неблагоприятным ситуациям. Чем организм сложнее устроен, тем труднее для него освоение новой среды, зато тем больше у него в этой новой среде возможностей. Поэтому эукариоты из воды вылезали очень медленно, но, вылезая, с каждым шагом постепенно меняли окружающий мир, воздух и почву, подминая под себя всю сушу планеты, и в конечном итоге превратили ее в настоящую эукариотическую империю, зеленеющую джунглями, шуршащую крыльями и пестрящую шкурами зверей. То, что эукариоты сумели выстроить на голом камне эту Византию природы, своим могуществом стоящую наравне с древним Римом океана, возможно, самый монументальный вклад нашего домена в историю.

Первыми эукариотическими завоевателями суши принято считать не растения и не животных, а грибы. Точнее, лишайники5, 6.

Лишайник — это грибоводоросль. Его основу составляет плоский гриб, в сердцевине которого спрятаны фотосинтезирующие клетки. Как мы выяснили в прошлой главе, "водоросль" — это широкое понятие, в которое включают любую фотосинтезирующую мелочь. Яркие и разнообразные цвета лишайников определяются яркими и разнообразными водорослями, входящими в их состав7.

КСТАТИ

Лишайник кажется простым, почти неживым. Он выглядит как налет на камне или на стволе дерева и зачастую неотличим от ржавчины или отслоившейся краски. На самом деле с точки зрения грибного царства некоторые лишайники — это самые сложные грибы в природе. Грибы вообще бывают одноклеточными, в таком случае они еще называются дрожжами, а бывают многоклеточными. В последнем случае они обычно имеют вид мицелия, то есть сети из тонких нитей, или гиф. Грибы в повседневном понимании — подберезовики и подосиновики — это наружные репродуктивные органы (плодовые тела) огромного подземного мицелия, также состоящие из тесно сплетенных гиф. По сравнению с мицелиями и даже этими наружными грибами, ткани лишайников зачастую устроены гораздо сложнее, с более выраженным разделением функций между клетками, почти как у животных. Иногда лишайники состоят не из двух, а из трех партнеров (третьим выступают азотфиксирующие бактерии, решающие проблему еще одного ресурса), а недавно выяснилось, что у многих видов в поверхностном слое, помимо главного гриба, живут совершенно другие, одноклеточные грибы, которые потенциально могут принимать участие в защите лишайника8.

Прообраз лишайника — это, скорее всего, цианобактериальные биопленки. Цианобактерии — это бактерии, способные к фотосинтезу (раньше их даже называли "синезелеными водорослями"). Теоретически они вполне самодостаточны и умеют в некоторых случаях образовывать защитные "корки", позволяющие переживать засуху. Грибы, возможно, изначально были нахлебниками в этих биопленках трудолюбивых микроорганизмов, а в дальнейшем завладели инициативой, подчинили цианобактерии себе и заодно стали экспериментировать с другими водорослями. Впрочем, даже сегодня некоторые лишайники — это именно союз гриба и бактерии, а не гриба и растения7.

В учебниках взаимоотношения гриба с водорослью описывают как классический пример взаимовыгодного сотрудничества, но мне они всегда казались больше напоминающими рабство. Роль водоросли в лишайнике понятна: фотосинтез. В чем состоит роль гриба, кроме как эксплуатировать труд водоросли, ограничивая ее свободу?

Я понял, что неправ, в национальном парке Арчес на юго-западе США, куда мы с женой приехали в рамках туристического марш-броска по Колорадскому плато. Арчес выглядит, как если бы Гильермо дель Торо снимал фильм про Марс. Для жизни эта выжженная солнцем красная груда причудливых камней-исполинов приспособлена плохо. Тем не менее жизнь там есть, и не только в эфемерных лужицах талой воды или редких оазисах подземной влаги, куда проникают корни колючих кустов. Прямо на голом красном камне, под палящими круглый год лучами жаркого пустынного солнца, медленно, но несгибаемо растет лишайник, сияющий разными цветами спрятанных в нем водорослей.

В условиях влажного климата водоросль действительно мало выигрывает от содружества с грибом. Но вот в условиях, более похожих на древнюю сушу, преимущества гриба становятся очевидны. В докембрийские времена в атмосфере не было в больших количествах ни кислорода, ни возникающего из него озонового слоя, который бы ослаблял солнечное излучение, — все это еще впереди. Не сгореть в этом солярии было бы сложно даже сегодняшним растениям, а древним водорослям и подавно. Лишайник же может выживать на камне под солнцем без внешних источников питания и даже воды годами. Лишайники выживают даже в открытом космосе: в одном эксперименте лишайники провели 16 дней снаружи спутника "Фотон", выдержав вакуум и прямое солнечное излучение, от которого у нас с вами слезла бы кожа, без видимых отклонений в жизнедеятельности (единственное обнаруженное отклонение после двух недель в таких условиях, как мило пишут авторы этого космического эксперимента: "в лишайниках повысилась доля клеток с поврежденными мембранами")9.

Водоросли в массе своей существа довольно нежные, которым без посторонней помощи расти на камне можно даже и не мечтать. Феноменальная устойчивость лишайника возможна благодаря его коре — плотному сплетению гиф гриба, густо пропитанному защитными и водосвязывающими веществами10. Гриб — не просто нахлебник. Он защищает водоросль от ее главной уязвимости на чуждой ей территории суши — опасности высыхания.

Любопытно, что, хотя лишайникам не страшны ни пустыня Аризоны, ни спутник "Фотон", они пасуют перед каменными джунглями крупных городов. Из-за медленного роста и способности быстро впитывать любую влагу лишайники особо чувствительны к загрязнению воздуха, поэтому в городских условиях зачастую формируются "лишайниковые пустыни"11. Но выхлопные газы — это кайнозойская проблема. В палеозое главной заботой наземных организмов была вода.

Как выжить на суше

Перед тем как растения по-настоящему шагнули на сушу (произошло это порядка 450–500 млн лет назад12), им нужно было решить несколько проблем, каждая из которых так или иначе связана с водой.

Первая проблема, конечно, состоит в том, что суша сухая. Любому обитателю суши нужно постоянно заботиться о потере воды. В отличие от животного, растение не может в случае обезвоживания пойти попить или хотя бы уйти в тень — оно вынуждено неподвижно стоять на месте. Поэтому растения суши обычно покрыты толстым воскообразным слоем под названием кутикула, который непроницаем для воды13.

То есть листья растений, по сути дела, вымазаны воском. Это не так сложно реализовать. Но в полной изоляции от окружающего мира растение существовать не может, потому что ему нужно впускать углекислый газ и выпускать кислород. Это фундаментальная проблема: без обмена газов на суше не обойтись никому, а если обмениваются газы, то испаряется и вода. Поэтому главная сложность — сделать так, чтобы углекислый газ поступал, а вода при этом не терялась. Эту проблему, хоть и с большим трудом, у наземных растений решают специальные клетки-рты, или устьица (термин происходит от слова "уста", то есть более современным названием было бы "ротики"), которые открываются и закрываются в зависимости от температуры и влажности. Аналогия со ртом вполне точная, потому что через устьица в растения поступает углекислый газ — то, из чего фотосинтез делает еду. В каком-то смысле кутикула плюс устьица для растения — то же самое, что эпителий и рот для животного.

КСТАТИ

Подобно животному, заглатывающему добычу в пылу схватки, чтобы потом спокойно переварить в безопасном месте, растение может разделять фазы захвата углекислого газа и собственно фотосинтеза. Когда растение раскрывает рот (устьице), углекислый газ устремляется внутрь, а вода наружу, причем еще охотнее. Поэтому растения жарких стран, ананасы например, раскрывают свои устьица в темное время суток, чтобы в ночной прохладе испарялось не так много воды. Но ночью фотосинтез невозможен. Поэтому набранный в темноте углекислый газ растения временно запасают в форме яблочной кислоты. С восходом солнца ананас, захлопнув устьица, извлекает из этой молекулы накопленный углекислый газ и приступает к делу, не боясь обезвоживания. Такой трюк с яблочной кислотой называется CAM-путь фотосинтеза (англ. crassulacean acid metabolism, по названию семейства толстянковых, для которых этот путь характерен)14.

Как мы помним, неподвижному организму надо хотя бы раз за жизненный цикл куда-то переехать. В воде для этого используются одноклеточные стадии жизненного цикла: например, споры или сперматозоиды со своими жгутиками. В воздушной среде жгутики бесполезны. Но главная проблема все же в том, что одноклеточному, со всех сторон окруженному воздухом, выжить еще труднее, чем многоклеточному. Микроскопический объем жидкости, который представляет собой отдельно взятая клетка, в сухой среде почти мгновенно превращается в пар. Если с высыханием листьев бороться трудно, то высыхание споры — проблема, решить которую на первый взгляд вообще невозможно.

Поэтому едва ли не самым принципиальным изобретением, позволившим наземным растениям захватить сушу, считается спорополленин. Это вещество — уникальный по своей прочности и устойчивости биологический полимер, напоминающий по структуре скорее искусственную пластмассу, чем естественные полимеры вроде целлюлозы. Спорополленин образует вокруг спор и пыльцы микроскопическую, но намертво запаянную капсулу, позволяющую отдельно взятым клеткам путешествовать по воздуху. Приземлившись в нужное место, они растворяют эту скорлупу специальными ферментами и приступают к росту.

Устьица и спорополленин — вот главные эволюционные приобретения, позволившие растениям питаться и размножаться в условиях неестественной сухости.

Забавно, что пыльца в водонепроницаемой капсуле из спорополленина по сути сильно напоминает зародыша в водонепроницаемой капсуле-амнионе (например, в яйцах черепахи, да и у человека тоже). Поскольку растения оказались на суше первыми, можно сказать, что мы, амниоты, отчасти украли у них идею своей наземности.

Вторая проблема растительных первопроходцев состоит в том, что типичные клетки (включая, кстати, большинство клеток нашего животного организма) приспособлены к соленой воде. Соли нужны для работы клеточных белков, для нормального протекания химических реакций и для поддержания целостности мембраны: если клетку крови, например, опустить в воду из-под крана, то она лопнет. Тем не менее цветы мы поливаем не соленой водой, а пресной. Дело в том, что главной формой жидкости, доступной растениям вне водоемов, всегда был дождь, а дождь — вода дистиллированная, то есть настолько пресная, насколько это вообще возможно.

Этим объясняется тот факт, что, строго говоря, все нынешние растения суши, они же эмбриофиты, — подгруппа пресноводных водорослей. Подавляющее большинство видов водорослей обитают в соленой воде, но с ними растения суши связывают только дальние родственные связи15. То есть на землю растения вышли не из океана, а из озера или реки. В каком-то смысле это удивительно. На фоне всего многообразия зеленых водорослей в океане (а их действительно очень много) вся суша без остатка досталась каким-то выскочкам из захолустья. На самом деле ничего удивительного нет. Пресноводное растение уже одной ногой стоит на суше. В пресной воде почти нет солей, что требует серьезных адаптаций и привлекает только любителей экстремальных ситуаций. Но, однажды приспособив свои клетки и белки к пресноводному водоему, водоросль в принципе может довольствоваться дождем — лишь бы не высыхать в промежутках.

Это подводит нас к третьей проблеме — почве, которая как раз и позволяет растениям выживать между дождями. Как мы увидим, растения суши не всегда умели этой почвой пользоваться.

Грибокорень или корнегриб

Лишайник — это первый из двух главных растительно-грибных симбиозов. Второй, еще более значительный в истории жизни на суше симбиоз, — это микориза16.

Слово "микориза" означает "грибокорень", и это ее, микоризу, хорошо описывает. Микориза — это гифы гриба, подключенные к корню растения. Это именно "подключение", а не какое-нибудь банальное прилипание. В некоторых случаях гриб буквально врастает в корень. Между растением и грибом устанавливается канал связи, по которому они обмениваются разнообразными веществами.

Микоризой до сих пор пользуются почти все наземные растения17. Функции микоризы так же многочисленны и трудноописуемы, как функции супругов в долгом и крепком браке. Основа этих отношений, безусловно, кормление гриба растением. Но растение дает грибу не только питание, а еще многое другое, например отправляет через него сигналы другим растениям. Гриб же поставляет растению минералы, которые он высасывает из почвы, всякие полезные грибные вещества и, что особенно интересно, воду.

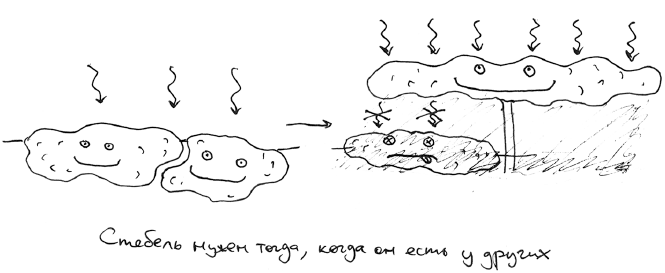

Казалось бы, зачем растению вода от гриба, если у него есть свои корни? У современных растений эта функция микоризы действительно нужна только в дополнение к существующим корням. Но у первых растений суши корней не было.

Вероятно, они представляли собой ползучие пласты зеленых клеток наподобие современных печеночников, которые вряд ли могли жить где-либо, кроме как в непосредственной близости от водоемов. Грибы, прорастая в глубину почвы, дали этим существам доступ к источникам воды вдалеке от их собственного тела16.

Короче говоря, микориза — это изначальный корень18. Микориза возникает в геологической летописи синхронно с растениями на суше. У самых примитивных сухопутных растений до сих пор нет корней, и в сборе воды из-под земли они полностью зависят от гриба. Растения с более продвинутым строением частично перенимают у микоризы водосборную функцию, словно имитируя своими подземными отростками гриб. И если животные украли идею своей наземности у растений, то можно сказать, что растения украли свою идею наземности у грибов.

Микориза на рабство уже совсем не похожа. В ней гриб выступает не организатором всего предприятия, а спутником, пусть и очень важным, свободно живущего многоклеточного растения. Эти будущие дубы и сосны не полезли бы на землю, если бы в этом не было какой-то принципиальной для них самих выгоды.

Тут стоит вернуться к центральному вопросу этой главы, над которым я размышлял, стоя над рожающей черепахой. Что вообще мы, живые организмы, забыли на суше? Почему мы не можем дышать под водой, как рыбы? Почему мы ходим по земле, а не по дну моря? Почему разговариваем колебаниями воздуха?

Ответ нужно искать здесь, в мотивациях зеленых основателей нашей наземной Византии.

Можно подумать, что растениям в океане было просто тесно, поэтому их распространение на сушу ожидаемо и предсказуемо. Но места в океане хоть отбавляй, на суше в конечном итоге получается гораздо теснее. К тому же на суше все лежит одним слоем, а свет рассеивается меньше. Поэтому растение, растущее над другим растением, затеняет своего нижнего соседа гораздо сильнее, чем под водой.

Из-за этого на суше у растений возникает такое любопытное приспособление, как стебель19. Под водой обзаводиться стеблями, как, в общем, и корнями, обычно не имеет смысла. На суше стебель нужен тогда, когда стебель есть у соседа, потому что иначе сосед будет на свету, а ты — в тени. То есть вертикальный рост растений на суше, подаривший нам джунгли и тайгу, — это гонка вооружений под девизом "кто кого затенит". Чем крупнее стебель, тем выше шансы затенить всех соседей и получить максимум солнечного света. Но крупный стебель, например ствол дерева, требует инвестиций в виде огромного количества биомассы, которую приходится накапливать годами. Для растения это рискованная и дорогостоящая стратегия, которую можно оправдать только жесточайшей конкуренцией. Насколько тяжелой должна быть эта конкуренция за место на суше, чтобы оправдать инвестиции в ствол секвойи длиной в сотню метров?

В общем, причина озеленения суши не в том, что растениям в океане было негде жить. Суша привлекла растения чем-то другим.

На самом базовом уровне фотосинтезирующему организму нужны три вещи: вода, свет и углекислый газ. Переезд на сушу создает тяжелые проблемы с водой. Но что касается света и углекислого газа, то их усвоению водная среда только мешает. Усиленное рассеяние света водой, может, и снижает конкуренцию за вертикальное положение, но сильно сокращает общее количество доступных фотонов. Углекислый газ в воде растворяется плохо. Эти-то два фактора — свет и углерод — и выманили зеленое царство на сушу. С точки зрения водорослей кембрийского периода неизведанная и суровая суша сулила богатства атмосферы — нужно было только научиться жить вне воды.

Как всегда в эволюции, любая непреодолимая проблема, если за ней стоит большая выгода, рано или поздно будет преодолена. Примерно так же когда-то стоял вопрос перед первыми фотосинтезирующими бактериями. Если помните, изначальный вариант фотосинтеза работал на сероводороде и производил в качестве побочного продукта серу. Неслыханные богатства в том случае обещал переход с сероводорода на воду (с соответствующим побочным продуктом — кислородом). Вода принципиально похожа на сероводород, но ее почти невозможно "взломать". В конечном итоге это все-таки произошло. В результате мир наполнился полчищами водорослей и извергаемым ими кислородом.

Здесь то же самое, и опять все вертится вокруг воды: в фотосинтезе воду нужно было научиться взламывать, при покорении суши воду нужно было научиться добывать и сохранять. В обоих случаях решение этих проблем заняло миллионы лет. Но из далекого будущего оба эволюционных переворота выглядят неотвратимыми: рано или поздно они должны были произойти просто потому, что такая возможность принципиально существовала.

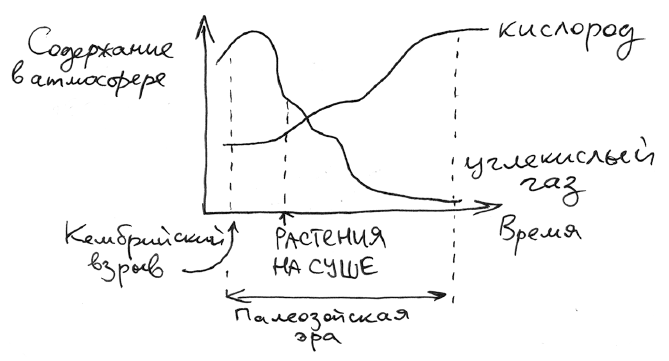

Лучшая иллюстрация потенциальных возможностей, существовавших в древней атмосфере, — это то, что с ней произошло после того, как растения наконец решили все свои водные проблемы и ринулись покорять материки зеленой лавиной. В кембрийский период, пока суша была "безвидна и пуста", концентрация кислорода в атмосфере составляла около 15%, а углекислого газа — около 0,6%. К концу палеозойской эры, когда суша покрылась могучими лесами, кислорода в атмосфере стало в два с лишним раза больше — 35%, а углекислого газа в 17 раз меньше — какие-то жалкие 0,035%20, 21.

Покорив сушу, растения провели палеозойскую эру, жадно пожирая плоды своих завоеваний. Купаясь в солнечном свете, они выели почти весь углекислый газ из атмосферы, осадив его на землю в форме собственных тел, а заодно накачав воздух кислородом в количествах, которые не снились жителям океана. Такого кислородно-углеродного богатства на планете больше не будет никогда.

Становится ясно, зачем полезли из воды мы, животные. Растения пришли на сушу за светом и атмосферой. Животные пришли на сушу за растениями.

Война, которой не было

Наше время. По дну пруда крадется хищник, осторожно ступая по песку шестью ногами. Его симметричное, обтекаемое, удлиненное с тонким брюхом тело покрыто ворсистым панцирем, рассеченным на правильные сегменты. Блестящий шлем, окружающий голову хищника двумя перламутровыми полусферами, — это его глаза, точнее, тысячи глаз, микроскопических шестигранных трубок, направленных почти во все стороны одновременно. Движения хищника легки, даже невесомы. Он выглядит отлитым из пластмассы или титанового сплава, измазанным для маскировки в придонной грязи. Вдруг каждое из множества сочленений его тела, как суставы куклы-марионетки, дергается с места. Нижняя губа, покрывающая его голову маской, внезапно выдвигается цепким крюком, обнажая челюсти, которые смыкаются в железную хватку вокруг хребта жертвы.

Эта жертва — юная саламандра, беспомощно извивающаяся в последней попытке спастись. Если ей удастся вырваться, то когда-нибудь она, быть может, вырастет и своими глазами увидит сушу. Но вырваться саламандре не удается. Вместо нее сушу увидит шестиногий хищник. Пройдет неделя, а может, месяц, и он найдет тростинку или камыш, по которому вскарабкается наверх, к свету. Вынырнув из пруда в беспощадную пустоту атмосферы, он застынет, будто присохший к своему камышу.

В эту минуту кажется, что на этом его путь и заканчивается, бессмысленно и трагически, как полет Икара. Но спина присохшего к камышу хищника вдруг растрескивается, будто перезрелый стручок. Из старого панциря медленно, в течение часа выползает новое животное. Сначала показывается его голова, спина, ноги, затем оно замирает, будто отдыхая, и наконец в последнем усилии сжимается всем телом, выдергивая себя из своей подводной шкуры и расправляя четыре больших прозрачных крыла. Ими вчерашнее придонное чудовище взмахивает и летит прочь, лавируя в воздухе, как рыба среди волн. Передние крылья то бьются в противофазе с задними, пока хищник грациозно парит над прудом, то загребают синхронно, когда он пулей бросается на беспечных жертв, летучих или ползучих. Мастерство его полета, сухое, будто лакированное тело, отточенные, молниеносные движения, всевидящие глаза — такое совершенство наземной жизни и не снилось убогой саламандре.

И тут страшному хищнику приходит неожиданный конец. Своей мозаикой из тысячи глаз он видит все вокруг, но плохо различает неподвижные предметы — так что, пролетая вдоль берега пруда, не замечает, как нечто огромное и белое вдруг разворачивается, на мгновение напрягает мышцы и щелкает острыми щипцами. Хруст — и вот так просто, без боя и предупреждения, обрывается жизнь одного из самых устрашающих и безупречных созданий живой природы. Над прудом, поджав тонкую костяную ногу, с томным спокойствием возвышается цапля, позавтракавшая стрекозой.

В этой вполне реалистичной истории22 — метафора всех взаимоотношений между членистоногими и позвоночными. Давным-давно, в палеозойскую эру, именно членистоногие, предки современных насекомых, пауков и многоножек, стали животными — первооткрывателями суши. Эти почти идеальные существа решительным маршем завоевателей прошли по всей зеленой планете, оккупировав своими бронированными телами все ниши травоядных и хищников. Только появление позвоночных с их невиданно массивными челюстями, лапами и клювами пошатнуло эту гегемонию членистоногих на земле.

Но вот можно ли позвоночных считать триумфаторами великой наземной войны — вопрос спорный. Я придерживаюсь мнения, что этой войне не суждено было состояться.

Каменноугольная Византия

Экзамен по зоологии беспозвоночных (в просторечии — "зэбэпэ") на первом курсе биофака считается центральным и тяжелейшим, и его успешная сдача — предмет моей особой гордости. Успев уже поднатореть в устных экзаменах, мы с товарищами планировали все, как шпионскую операцию. Попасть следовало к конкретному преподавателю, чья любимая тема была известна по отчетам предыдущих групп. Это само по себе требует некоторой сноровки. Неважно, что за вопрос был в билете, в моем случае следовало плавно подвести разговор к гигантским стрекозам каменноугольного периода. Это было делом техники — мне попались немертины, черви, которые запросто вырастают до метровой длины. Как тут между прочим не посетовать на отсутствие по-настоящему крупных насекомых? В глазах моего экзаменатора зажегся хитрый огонек, и он ударил ровно туда, куда мне было надо: как же быть с гигантскими стрекозами карбона? Мысленно уже раскрывая зачетку, я изобразил смятение, потер лоб, посмотрел в потолок и робко предположил, что хотя я, к сожалению, точно не знаю, но, возможно, это как-то связано с пассивным дыханием, с трахеями и с огромным количеством кислорода в палеозойской атмосфере. Зачетка на стол, взмах пера, все остались довольны.

Я хорошо понимаю, почему эта тема так интересует зоологов. Честно говоря, гигантские стрекозы карбона (например, Meganeura) волнуют и мое воображение, даже сильнее динозавров. Представьте себе всю жутковатую грацию стрекозы, только с размахом крыльев 70 см — как у небольшой чайки. Представьте себе мир, в котором это существо — царь зверей, верховный хищник. Это совсем другая планета. Теплая, влажная суша покрыта странными густыми лесами из гигантских хвощей и папоротников (цветковых не будет еще сотни миллионов лет), а царством животных правят насекомые и черви23. Если бы у меня была туристическая машина времени, то свою первую остановку я сделал бы в этом мире.

К каменноугольному периоду (он же карбон), на пике расцвета гигантских насекомых и природного богатства палеозойской суши, из океана на землю уже вышли новые претенденты на престол — позвоночные. Вскоре эти животные достигнут по-настоящему исполинских размеров, доберутся до каждого уголка планеты и взойдут там на вершины почти всех пищевых пирамид. Но ста миллионами лет раньше, в силурийский период, сушей безраздельно правили членистоногие. Казалось бы, у этих великолепно приспособленных существ был прекрасный шанс защитить свою Византию от нашествия позвоночных иноверцев.

КСТАТИ

Биологи сильны мнемоническими приемами. Тот факт, что в силурийский период жизнь на суше была представлена растениями и членистоногими, обозначается рифмой "силур шур-шур", а "девон — рыбы вон" знаменует выход позвоночных на сушу в девонский период. (Эти правила мне пересказал мой однокашник Йоха Колудар из своих еще школьных воспоминаний о гуру петербургского Дворца творчества юных — Сергее Викторовиче Барабанове.) Для запоминания последовательности периодов палеозоя есть свое правило в двух вариантах: "Каждый отличный студент должен курить папиросы" и "Каждый отличный студент должен кушать пончики" (кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь). Почему студент обязательно должен делать вредные вещи, а не красиво писать или хотя бы крепко питаться, я не знаю. Лучшее же мнемоническое правило, на мой взгляд — это настоящая поэма, предназначенная для запоминания последовательности 12 черепных нервов (обонятельный, зрительный, глазодвигательный и так далее): "О Зиночка, голубка белокрылая, тебя одну лишь вижу я, бедная девочка печальная".

Что же случилось с насекомыми палеозоя? Почему они уменьшились, вместо того чтобы стать еще крупнее и дать отпор новым захватчикам покоренной ими суши? Даже стрекозы карбона, столь занимавшие моего преподавателя на экзамене, по позвоночным стандартам не такие уж и гиганты — у многих птиц размах крыльев существенно больше. Гигантская стрекоза нас, конечно, напугала бы до смерти, но вряд ли бы съела целого 70-килограммового примата. Сегодняшние же стрекозы, вроде описанной выше, едва ли могут добыть себе на обед кого-нибудь из позвоночных крупнее юной саламандры или лягушки. Вместо этого они сами куда чаще оказываются добычей позвоночных — например, цапли, весьма скромной в боевом смысле птицы, для которой тем не менее страшный и брутальный хищник стрекоза не опаснее мухи.

Как так получилось? Почему стрекозы не едят цапель? Если были птеродактили, то почему никогда не было десятиметровых бабочек? Если есть слоны и жирафы, то почему нет муравьев размером с автомобиль?

Вопрос этот — не просто праздные фантазии. Членистоногие появились на суше первыми и никогда не переставали быть самой успешной, самой многочисленной и самой разнообразной группой животных за пределами океана. Мы, сухопутные позвоночные, формировались в условиях их тотального контроля над всеми доступными ресурсами суши. То, как мы решили эту проблему, определило все наше дальнейшее существование. Поэтому вопрос о гигантских стрекозах — это на самом деле вопрос о том, почему мы такие, какие мы есть.

Достаточно посмотреть на любое насекомое под большим увеличением, чтобы убедиться, что в соответствующем масштабе это не животное, а железный робот-убийца (загуглите изображение муравья или даже мухи под микроскопом). Если на улицы, построенные позвоночными для позвоночных, вдруг запустить муравьев размером с автомобиль, то зомби-апокалипсис этим позвоночным покажется игрой в пятнашки. Именно в изменении масштаба заключен ключ к нашему эволюционному выживанию. Наши огромные размеры — это единственное, что позволило нам преуспеть в мире, который был и остается империей насекомых.

КСТАТИ

Примеров позвоночных, питающихся беспозвоночными, несметное множество, несмотря на то что позвоночные всего лишь одна из ветвей животного царства, а беспозвоночные — это все остальные. Обратных примеров — беспозвоночных, питающихся позвоночными, — гораздо меньше.

В воде весовое преимущество позвоночных менее выражено, поэтому черви, охотящиеся на мелких рыбешек, или осьминог, скручивающий акулу, — не такая большая редкость. Личинки стрекоз, хорошо известные в этой необычной роли, тоже в основном охотятся в воде, хотя иногда вылезают на поверхность и прыгают на взрослых лягушек24. Но в целом на суше беспозвоночные сильно уступают позвоночным. Например, тот же осьминог, который в воде может сравниться с крупными рыбами, на суше превращается в бесполезную желеобразную массу. Чтобы посягнуть на позвоночное за пределами океана, нужно обладать скелетом и достаточными размерами, поэтому почти все беспозвоночные, которым это удается, — крупные членистоногие, зачастую ядовитые25. Можно упомянуть богомолов, которые, бывает, ловят не просто какую- нибудь там древесную лягушку, а взрослых птиц-колибри26, и сколопендр — дальних родственников насекомых, хищных многоножек, некоторые из которых охотятся аж на летучих мышей27. Однако самая насыщенная убийцами позвоночных группа беспозвоночных — это паукообразные. Если вспомнить скорпионов, пауков-птицеедов, сольпуг, способных откусить человеку чуть ли не полруки, то нет ничего удивительного в том, что боязнь пауков составляет особую категорию человеческих страхов. Впрочем, надо отметить, что подавляющее большинство пауков для нас совершенно не опасны. Это умные и чуткие создания, чье поведение под стать душкам- млекопитающим, брачные ритуалы в своей красоте уступают только птичьим, и даже их знаменитое орудие, паутина — смесь капкана и барабанной перепонки, — идея жутковатая, но, согласитесь, стильная.

Сила в квадрате

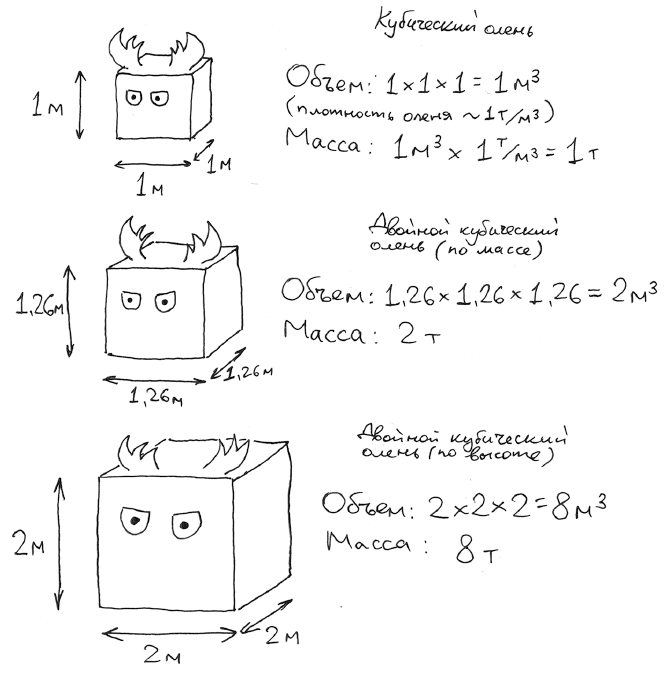

Увеличение в размерах — дело непростое. Гравитация, удивительная и во многом до сих пор таинственная физическая сила, зависит от массы притягиваемых объектов, то есть от количества вещества. Ее невозможно обмануть. Объект, к которому притягиваются наши тела, — планета Земля — как бы знает на расстоянии, сколько именно протонов, нейтронов и электронов в этих телах содержится, и тянет каждый из них с четко установленной силой в четко установленном направлении, которое мы называем "вниз". Животное, в котором в два раза больше вещества, будет притягиваться к земле ровно в два раза сильнее.

Далеко не все в организме подчиняется такой простой арифметике. Масса пропорциональна объему, а объем — это произведение трех измерений: длины, ширины и высоты. Чтобы получить животное в два раза тяжелее, в каждом из этих измерений его нужно вытянуть примерно на четверть: если растяжение в трех направлениях перемножить, то как раз и получится двойной объем, а значит, двойной вес. Мышцы и кости, соответственно, точно так же вытянутся на четверть в каждом направлении, а их вес вырастет вдвое. Но сила мышцы и прочность кости определяются не весом, а поперечным сечением, то есть произведением ширины и высоты, которое при увеличении каждой из сторон на четверть вырастет всего лишь на половину с небольшим. Что получается? Увеличивая животное вдвое по массе, мы усиливаем его всего в полтора раза. То есть наше животное при прочих равных теряет четверть силы из расчета на массу. Чем ты крупнее, тем тяжелее тебе противостоять гравитации.

В более широком смысле эта зависимость называется законом квадрата — куба. Смысл его в том, что масса зависит от куба длины, но многие другие свойства объектов зависят от квадрата длины, то есть площади, и изменяются масса и площадь непропорционально.

От площади зависят, например, потери поверхностью тела влаги и тепла, потребление легкими кислорода, прочность костей и многие другие факторы, которые приходится учитывать в эволюционном дизайне животного. Чем животное крупнее, тем меньше у него поверхности из расчета на массу, а это означает, что ему проще сохранять энергию и воду, но тяжелее поддерживать и перемещать собственный вес. Если микроскопические животные могут обходиться мягкими тканями, то на каком-то этапе увеличения условием устойчивости и мобильности становится скелет28.

В мире есть два типа скелетов: внутренний и внешний. Наш скелет внутренний: кости внутри, мышцы снаружи. У насекомых наоборот: мышцы прикреплены изнутри к наружному панцирю из хитина — экзоскелету.

КСТАТИ

Особая категория внутренних скелетов, к которым мышцы не крепятся, — "гидравлические скелеты", заменяющие червям и осьминогам твердые ткани наподобие того, как надувной матрас заменяет кровать.

У экзоскелета есть очевидный плюс: он одновременно работает броней. Наши мягкие ткани никак не защищены от атаки, тогда как пробить панцирь насекомого соразмерному животному очень трудно. Это колоссальное преимущество, в плане защитных свойств сопоставимое разве что с клеточной стенкой растений или грибов. Но это преимущество имеет оборотную сторону: наружный скелет мешает расти. Насекомое должно его сбрасывать каждый раз, когда хочет увеличиться в размерах. Необходимость линьки, или экдизиса, — фундаментальная уязвимость не только насекомых, но и всех членистоногих (включающих насекомых, ракообразных, паукообразных и многоножек), и даже еще более широкой группы, объединяющей их всех с круглыми червями-нематодами29. Эта последняя группа называется Ecdysozoa — как раз по научному названию линьки, то есть сбрасывания панциря-кутикулы, сопровождающегося скачкообразным ростом. Экдизозои представляют собой целое "мини-царство", можно сказать княжество животных, которые составляют львиную долю фауны суши.

Экдизис — это принципиальная вещь, которую мы, позвоночные, не делаем. Как животные на фоне растений и грибов когда-то остались верны "мягким" традициям эукариот, так и мы на фоне гегемонии экдизозой нашли в себе мужество быть мягкотелыми.

У экзоскелета есть еще один недостаток: если его увеличивать, оставляя массу постоянной, то он очень быстро становится бесполезно тонким. Поэтому для поддержания массы, скажем, как у лошади, насекомому потребовался бы скелет совершенно неподъемного веса28. Не слишком понятно, как бы насекомое дорастало до такого веса — ведь при каждой линьке насекомое-лошадь превращалось бы в груду мяса.

Позвоночные с их внутренним скелетом гораздо более уязвимы с наружной стороны, но зато ничто не мешает им непрерывно расти и накапливать вес, не теряя поддержки скелета. В этом и есть наше историческое кредо: если от насекомых нельзя защититься, надо бросить попытки и поставить все на рост.

И все-таки успех позвоночных не всегда был таким очевидным, каким он кажется сейчас. Пусть насекомые физически не способны соперничать с сегодняшними бегемотами и тиграми, но в середине палеозоя насекомые были более крупными и умели летать, а позвоночные — более мелкими и еле вылезали из воды, поэтому теоретически все могло сложиться иначе. Помогло нам еще одно преимущество, которое стало решающим к концу палеозоя: дыхание.

Воздух в мешке

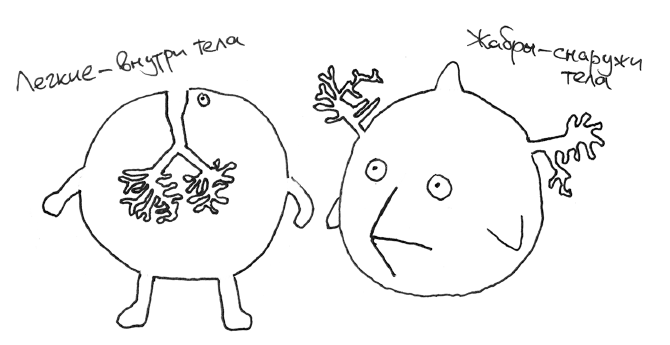

Жабры — орган дыхания преимущественно подводный, легкие — наземный, но, как ни странно, необязательно. Формально говоря, жабры от легких отличаются тем, что легкие — это мешок для кислорода внутри тела, опутанный кровеносными сосудами, а жабры — тот же мешок, только вывернутый наизнанку, так, что сосуды у него внутри, а сам мешок торчит во внешнюю среду28.

Легкие хуже подходят для водной среды, потому что в воде по сравнению с атмосферой мало кислорода. При 15 °C в литре воды его в 28 раз меньше, чем в литре воздуха. Если бы рыбы дышали легкими, то им бы приходилось качать туда-сюда огромные объемы воды и тратить все свои силы на пыхтение. В таких условиях жабры эффективнее: рыба плывет вперед, а вода непрерывно их омывает (это напоминает непрерывное питание червей, впервые открывших прелести двусторонней кишки). В итоге через жабры за единицу времени успевает протечь больше воды, чем через легкие.

На суше же рыбы задыхаются точно так же, как люди под водой. Если вдуматься, то причины этого совсем не очевидны — кислорода же должно быть больше! Проблема в том, что жабры представляют собой гребни из тончайших складок, между которыми обычно протекает насыщенная кислородом вода. Эти складки мягкие и нежные, что помогает лучше впитывать кислород, но на суше, без поддержки воды, они склеиваются, как мокрые волосы. Площадь поверхности падает почти до нуля, и рыба задыхается.

Можно ли теоретически решить эту проблему? Оказывается, можно. Ее решил, например, пальмовый вор, также известный как кокосовый краб: родственник рака-отшельника, живущий на суше и дышащий жабрами. Эти жабры у него элементарно более твердые, что позволяет их поверхностям не склеиваться28. Результат — ни много ни мало самое большое наземное беспозвоночное, бронированное чудище размером с собаку, ужасающее своими размерами, но вообще-то к агрессии совершенно не склонное. (Фотографию пальмового вора рекомендую загуглить, но предупреждаю: зрелище не для слабонервных.)

КСТАТИ

У пальмовых воров — наземные жабры, а у морских огурцов — подводные легкие. Впрочем, огурцы впитывают кислород всей поверхностью тела, так что их легкие просто увеличивают площадь впитывающей поверхности.

Так что в принципе наземные жабры возможны. Но наземные животные, чьи предки рыбы, конечно, дышали жабрами, на каком-то этапе столкнулись с фундаментальной проблемой жизни на суше: высыханием.

В органе дыхания по определению должен осуществляться газообмен, поэтому из него обязательно будет выпариваться и вода. Следовательно, задача животного — получить максимум кислорода при минимальных потерях влаги. Легкие позволяют временно изолировать объем воздуха от окружающей среды и собрать из него кислород, не теряя воду. Вода теряется только при выдохе, тогда как если бы легкие были вывернуты наизнанку, вода бы терялась постоянно.

Этот баланс газообмена и высыхания очень похож на дилемму, которая стоит перед наземным растением. Тому нужно впитать из воздуха максимум углекислого газа и потерять минимум воды. Растение решает проблему, закрывая устьица, что изолирует воздух внутри листа и позволяет собрать из него углекислый газ, не теряя воду. В каком-то смысле растениям тяжелее, чем нам, потому что углекислого газа в атмосфере куда меньше, чем кислорода, так что растению приходится делать больше "вдохов" и терять больше воды.

Строго говоря, вдохом и выдохом газообмен у растения не назвать, потому что эти слова подразумевают движение воздуха, а растение в силу своей неподвижности воздух не качает. Оно просто раскрывает клапаны, которые позволяют воздуху проникнуть внутрь. Интересно, что насекомые, первые животные завоеватели суши, своим уникальным способом дыхания больше всего напоминают именно такой пассивный газообмен растений. Насекомые тоже не качают воздух вдохами и выдохами. Вместо этого их тело пронизано системой полых трубок, или трахей, которые, как листья растений, открываются во внешнюю среду клапанами. Эти трахеи, как воздушные капилляры, напрямую доставляют воздух прямо к органам, густо ветвясь, например, около мышц. "Сосуды" на крыльях насекомых — это тоже трахеи.

И легкие, и жабры работают в сотрудничестве с кровеносной системой (фактически это интерфейсы "кровь — среда"). У человека именно кровеносная система организует доставку кислорода к тканям. Трахеи насекомых же отличаются тем, что отделяют дыхание от крови. У насекомых сосуды распределяют только питательные вещества, а кислород доставляется к тканям по выделенной линии трахей.

С одной стороны, это отличная идея, потому что в газах молекулы двигаются гораздо быстрее, чем в воде, так что при определенных габаритах животного полые трубки снабжают его внутренности кислородом быстрее и эффективнее. Но работает это только при маленьких размерах. Если насекомое сильно увеличить, то кислород не будет успевать поступать в глубину его тканей в достаточном количестве для поддержания их жизнедеятельности.

В этом-то и состоял ответ на хитрый вопрос на экзамене по ЗБП. Гигантские стрекозы карбона могли существовать потому, что в атмосфере было больше кислорода, а значит, верхний предел размеров насекомых был выше30, 31. После карбонового периода уровень кислорода стал убывать, и насекомые уже никогда не вернулись к прежнему гигантизму.

В случае с позвоночными кислород двигается по жидкости, которая активно качается сердцем. Низкая скорость движения кислорода по жидкости компенсируется, во-первых, скоростью движения самой жидкости, то есть высоким кровяным давлением, а во-вторых, красными кровяными тельцами, или эритроцитами. Это клетки-пустышки, забитые до отказа гемоглобином. Как помнит читатель, это красный белок, который связывает кислород. Благодаря гемоглобину в крови в десятки раз больше кислорода, чем в принципе растворимо в воде32.

Самое главное в нашей системе дыхания — то, что она, в лучших традициях царства животных, основана на активном движении. С одной стороны, это активная вентиляция легких вдохами и выдохами, а с другой стороны, активный отвод кислорода от легких кровеносной системой. Все это безумно затратно, однако позволяет обеспечивать кислородом органы на большом расстоянии от легких, а значит — позволяет нам быть крупнее. Ради размеров позвоночные готовы на все. На горизонте видна мезозойская эра — эпоха гигантов.

Дыхание палеозоя

Можно сказать, что в насекомых чувствуется палеозойская логика.

Насекомые формировались во времена, когда суша становилась зеленой, а атмосфера насыщалась огромными количествами кислорода. Их главной экзистенциальной проблемой была вода. Поэтому вместо принципиально возможной системы вдохов-выдохов они выбрали дыхание с минимумом потерь влаги.

В те первые беззаботные миллионы лет на суше насекомым незачем было быть крупными, потому что вокруг не было никого крупнее. Их наружный скелет в таких условиях прекрасно защищал от нападений, а трахеи, как воздушное волокно, пропитывали тело кислородом.

Что вообще значит "быть крупными"? Все зависит от точки зрения. Насекомые были гораздо крупнее, например, круглых червей (это преимущественно микроскопические родственники наших глистов, которые, по одной из версий, изначально попали на сушу в качестве паразитов насекомых23). Вопрос размеров для животных стоит точно так же, как вопрос стеблей для растений: большой стебель нужен тогда, когда вокруг есть другие большие стебли. До появления позвоночных насекомые не могли и представить, какие размеры в принципе допустимы, если у тебя есть позвоночник. Они оказались неподготовленными к конкуренции с этой новой возможностью. Насекомые застряли в палеозое.

Так, по крайней мере, я всегда воспринимал традиционную версию событий из учебника. В траве сидел кузнечик, потом пришла лягушка. Представьте себе, представьте себе — и съела кузнеца. Палеозойская эра подходит к концу, костяная спина приходит на смену хитиновому панцирю.

Но победили ли мы насекомых?

С одной стороны, мы пришли в их дом и грозно встали на вершине экологической пирамиды. Это такое графическое изображение пищевой цепи: в основе пирамиды растения, над ними травоядные, над ними хищники, а сверху в учебниках раньше обязательно рисовали человека с гарпуном. Так или иначе, насекомым до позвоночных не дотянуться. Вроде бы победа.

С другой стороны, насекомым в целом до позвоночных нет никакого дела. Зачем им до нас дотягиваться? Даже несмотря на грандиозное увеличение биомассы наземных позвоночных за счет человека и скота, мы остаемся меньшинством в мире жуков, мух и гусениц. Их гораздо больше по всем статьям. Они превосходно живут и крайне успешны. Позвоночные, конечно, ими питаются, но в большинстве случаев для них это далеко не главная забота.

Кто вообще сказал, что оказаться на вершине экологической пирамиды — это победа? Хищником, вообще-то, быть тяжелее, чем травоядным. Чем дальше от первичного источника пищи — фотосинтеза, — тем больше энергии из этой пищи теряется. Вот было, допустим, 100 т травы. Этой травы достаточно для поддержания жизнедеятельности, скажем, 10 т зебр, а они в свою очередь прокормят всего тонну львов (потому это и пирамида, а не столб). То есть при превращении травы в льва теряется значительная часть энергетической ценности фотосинтеза. Поэтому в целом в природе чем выше ступень пирамиды, тем больше конкуренция. Чтобы выжить, льву нужно быть самым быстрым львом, а зебре нужно просто не быть самой медленной зеброй. Пирамида — всего лишь символ, который можно с таким же успехом перевернуть, и тогда мы будем не на вершине экологической пирамиды, а на дне экологической ямы. Это даже лучше отражает суть вопроса: чем глубже — тем дальше от солнца.

Можно сказать, что мы стали большими и таким образом победили насекомых, а можно сказать, что из-за непобедимости насекомых в их весовой категории нам пришлось отрастить дорогостоящие гигантские тела. В маршрутах следования органического вещества по экосистеме нет победителей или побежденных — есть просто возможности, реализованные одними или другими существами.

В этом, пожалуй, главный урок всей авантюры жизни на суше. На первый взгляд, нет ничего более противоестественного, чем жизнь вне воды. Но в жизни нет правил, есть только возможности и их реализация. Жизнь просачивается всюду, куда она принципиально может просочиться. Если существует нереализованный способ быть, то рано или поздно жизнь его найдет. Никто наперед не знает, через какую трещину она просочится и как потечет дальше, но, однажды найдя лазейку, жизнь уже не поворачивает назад. Поэтому мы все платим за повороты судьбы своих предков: и морская черепаха, закапывающая яйца в песок, и несчастный ананас, фотосинтезирующий под палящим солнцем, и стрекоза в клюве цапли, и мы, люди, со своим катастрофически дорогостоящим организмом.

Человек — это звучит гордо. Но за эту гордость — колоссальную в размерах, молниеносную в движениях, раскаленную до биохимических пределов разумную машину собственного тела — мы дорого платим. Сколько времени, сил и ресурсов уходит на выращивание всего одного полноценного нового человека? За то же время тысяча поколений насекомых успевает родиться, прожить жизнь, оставить потомство и умереть.