ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ МЫ

5. CЛОЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.

Другой смолчал и стал пред ним ходить.

Александр Пушкин

Слово животное происходит от старославянского живот, то есть "жизнь". Живот, как предполагается, восходит к праиндоевропейскому гвивоте, от которого происходит и греческая биота, и латинская вита. "Животное" по-английски — animal, имеет истоки в латинском слове anima, в основе которого и тут лежит праиндоевропейский корень ане-: "дыхание". Другое слово, которым иногда обозначают животных, зверь, восходит к греческому тэр, ну а тот, естественно, тоже к праиндоевропейскому предку, гвер — "дикий", от которого также ведет родословную, например, английское слово feral — "одичавший".

В этой книге я уделяю много внимания этимологии, потому что этимология — это эволюционная история слов, а значит, ключ к пониманию человеческих идей. Что такое животное с точки зрения пращуров? По крайней мере праиндоевропейцы, культурные предки множества народов от Европы до Индии, решили, что животное — это нечто живое, дышащее и дикое.

Глупо, конечно, спорить с пращурами, но по современным представлениям эти их определения животных никуда не годятся. В чем проблема "живого, дышащего и дикого"? В том, что при ближайшем рассмотрении эти качества никак не отличают животных от не-животных.

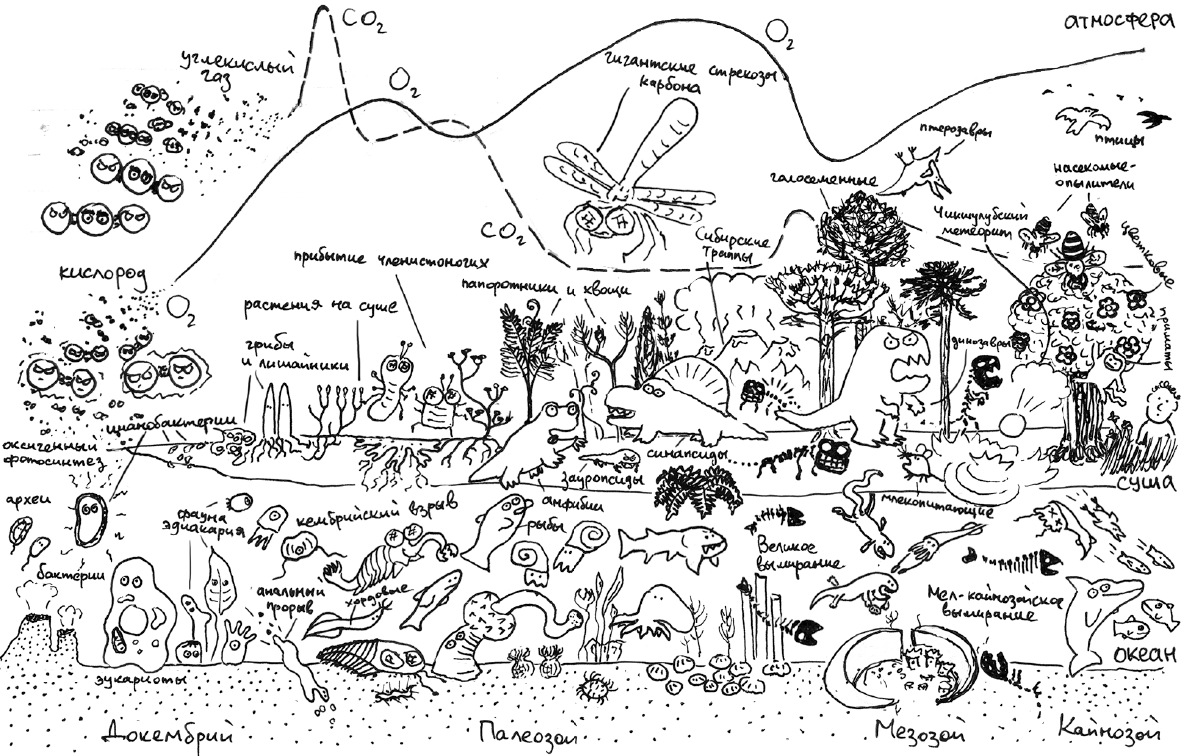

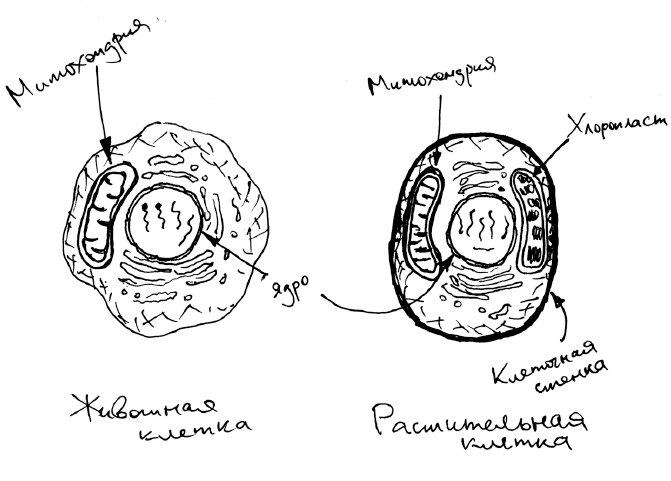

Что считать живым, а что не считать — это, конечно, даже сегодня вопрос скорее лингвистический, чем биологический. Но если следовать подходу NASA и считать жизнью любую "химическую систему, способную к эволюции", то в эту систему одинаково вписываются и человек, и другие животные, и растения, и микроорганизмы. Да и вообще, с сегодняшними знаниями, например, о сходствах растительной и животной клетки, сложно оправдать такое определение жизни, при котором утка считается живой, а камыш — неживым. Дышать, как мы выяснили в прошлой главе, после "кислородного холокоста" тоже умеют почти все, а уж что касается дикости, то, например, к соснам это слово подходит гораздо лучше, чем к кошкам.

И все-таки животные однозначно выделяются из окружающего мира. В большинстве случаев человек может безошибочно отличить животное от не-животного, даже если он никогда его раньше не видел и даже если оно ни на что не похоже. Осознанно или неосознанно, мы используем для этого один центральный признак, по совершенно неясным для меня причинам не вошедший ни в один из известных мне синонимов "животного".

Животные двигаются.

До написания этой книги я никогда не задумывался, что слово анимация, например, имеет именно "дыхательный" корень: анимировать — значит вдохнуть во что-то жизнь. Я был убежден, что анимировать, значит приводить в движение. Анимационный фильм — это фильм из двигающихся картинок. Аниматронная кукла — это двигающийся динозавр на шарнирах. Аниматор на турецком курорте — это дядька, который заставляет людей плясать. В основе всех этих семантических конструкций — древняя ассоциация между жизнью, дыханием и движением. И все-таки любопытно, что при наличии исключительно "двигательных" корней (например, греческого кине-, как в слове "кинематограф" — "запись движения") ему редко выделяется центральное место в культурном и мифологическом описании животного.

Если задуматься, то к движению сводится почти любое наше взаимодействие с окружающим миром. В данный момент внутри моего организма происходит масса разнообразных и сложных событий, но единственное их следствие для окружающего мира — это движение моих пальцев по клавиатуре и движение кофе из кружки в рот. Любая работа — это физическое перемещение вещей, будь то перемещение коробок, перемещение руля с педалями или перемещение воздуха голосовыми связками. Поведение — это просто паттерн движения. К нам это относится точно так же, как и к остальным животным. Чтобы как-то повлиять на мир, нужно что-то сдвинуть.

Движение — не просто отличительный признак животных. Это их главный талант, принципиальная эволюционная стратегия и, пожалуй, самый существенный вклад в живую природу. Дышать умеют все. Но двигаться так, как мы, не умеет никто.

Карл Линней, основатель сильно устаревшей, но до сих пор пронизывающей всю биологию классификации видов, считал животных царством. Так мы и будем о них думать. Линнеевские Animalia — это царство движения.

Двоецарствие

Другое "царство" Линнея, Vegetabilia, мы сегодня понимаем несколько иначе, чем он. К царству растений он относил, грубо говоря, все, что растет, но не двигается, включая, например, грибы. (Третьим царством были минералы.) Под словом "растения" в сегодняшней науке обычно подразумевается более узкая группа живых существ. Они ведут свою родословную от ранних эукариот, которые к тому моменту уже раздробились на множество разнообразных групп одноклеточных. Все эти организмы были снабжены митохондриями, без которых могучая эукариотическая клетка превращается в хилый пузырь. Но однажды одна из этих клеток, будущая прародительница растений, решила повторить успех с митохондриями и проглотила в дополнение к ним хлоропласт, фотосинтетическую бактерию, переведенную на постоянное место жительства внутри эукариота. Полученный тройной симбиоз между хлоропластом, митохондрией и клеткой-хозяином заложил основу для нового царства поистине совершенных созданий: растений.

Впрочем, сегодня растения — не единственные эукариоты, способные к фотосинтезу. Многие другие группы эукариот обзавелись фотосинтетическими органеллами позднее, когда растения уже существовали. Их объединяют под не очень четко определенным термином "водоросли". Водоросли — это на самом деле огромное количество разнообразных живых существ, живущих в воде и промышляющих фотосинтезом. Часть из них относится к растениям — это красные и зеленые водоросли, ближайшие родственники растений суши. Но многие другие далеки от растений в системе природы и формально растениями не считаются, хоть и изучаются по традиции ботаниками на кафедрах ботаники. Среди них бывают вполне заметные организмы: например, бурые водоросли, из которых читателю наверняка знакома ламинария, она же морская капуста. Это, пожалуй, лучший пример многоклеточного существа, которое не является ни растением, ни грибом, ни животным1–3.

КСТАТИ

Растения умеют фотосинтезировать, потому что их предок когда-то проглотил фотосинтетическую бактерию и так и оставил ее у себя внутри. Это также называется первичным эндосимбиозом. Первичным, потому что фотосинтез изобрели именно бактерии. Предок растений первым придумал приспособить бактерию под органеллу-хлоропласт (отсюда еще одно научное название растительной ветви как надцарства эукариот: Archaeplastida, "древнепластовые").

Другие эукариоты, обделенные родственники этих "древнепластовых", подключились к фотосинтезу от зависти и глотали уже не бактерии, а самих "древнепластовых" с готовым хлоропластом внутри. Поэтому их эндосимбиоз называется вторичным. К таким "вторично-пластовым" видам как раз и принадлежит морская капуста. Бывает третичный и даже четвертичный эндосимбиоз4, короче говоря, водоросли — это зачастую матрешки из мембран проглоченных друг другом клеток, в наслоениях которых спрятана заветная бактерия-солнцеед. Известен только один пример первичного эндосимбиоза за пределами Archaeplastida. Это одинокая амеба Paulinella из совсем другой, скромной в эндосимбиотическом смысле ветви эукариот. Считаные миллионы лет назад она вступила в союз напрямую с цианобактерией, то есть повторила то, что когда-то на заре времен сделал предок всех современных растений5.

Царство растений стоит на фотосинтезе. Если среди бактерий это один из путей освоения окружающего мира, пусть и чрезвычайно важный, то растения изначально не знают ничего другого. Все, что отличает нас, животных, от растений, в конечном итоге сводится к тому, что они берут еду из света, воздуха и воды, а мы — из них.

Взять, например, клеточную стенку. Это еще одно принципиальное отличие растений от животных, но и оно в конечном итоге сводится к фотосинтезу: именно благодаря этому магическому дару растения могут себе позволить такую роскошь, как бронированные клетки.

У бактерий и архей стенка вокруг клетки почти всегда есть, но первые эукариоты от нее избавились. Они жили тем, что заглатывали бактериальных жертв, чтобы сжигать их в своих новомодных митохондриальных печах, а это удобнее делать без твердой стены, окружающей мембрану. Животные, потомки этих древних одноклеточных, так и продолжают жить без клеточной стенки. Растения же в ходе эволюционного процесса заново возвели вокруг своих клеток укрепления.

Клеточная стенка — это очень привлекательная идея с точки зрения ее защитных качеств. Толстые стенки между клетками означают, что растение сделано из кирпичей. Его грызут жуки, клюют вороны, топчут сапоги, а оно как стояло, так и стоит. У клеточной стенки есть только одна проблема: она мешает двигаться, особенно многоклеточному организму, в котором эти кирпичи еще и скреплены между собой бетоном. Сравните подвижность березы (растение с клеточной стенкой), подберезовика (гриб с клеточной стенкой) и зайца (животное без клеточной стенки). Животное сделано почти что из пены, мягких клеточных пузырей, которые гнутся, ползают и сокращаются во всех плоскостях. Куда ни ткни — у него что-нибудь лопается, отрывается или ломается, зато животное быстро бегает и больно кусает.

То есть в каком-то смысле мы, животные, ближе к древним эукариотическим традициям лихой жизни. Именно благодаря своей особой движущейся мембране эукариоты когда-то получили возможность пожирать другие клетки. Их потомки растения пошли по "зеленому пути" и отказались от хищничества и вообще всяких мирских зависимостей. Поэтому они и строят свое тело из укрепленных блоков, намертво припаянных друг к другу, — им ничего не нужно от мира, кроме места. Мы не умеем фотосинтезировать, поэтому нам нужно все время есть, искать еду и отбивать ее у других едоков. Для этого нам нужны рты, зубы и желудки. Для этого нам нужны ноги и кулаки. Для этого нам нужно движение, даже ценой фундаментальной физической уязвимости по сравнению с растениями.

Может показаться, что отношения между нашими двумя царствами в лучшем случае нахлебнические, в худшем — вассальные: без растений животных быть не может, а вот растения без животных вполне управятся. Принципиально так, наверное, и есть. Но, по крайней мере, своим текущим расцветом царство растений столь же обязано животным, сколь и те обязаны растениям.

Именно союзом с животными, прежде всего с насекомыми, объясняется могущество главной группы растений современности — цветковых. За счет цветковых образуется вся биомасса лиственных лесов и обеспечивается почти все производство калорий для человечества, в первую очередь в виде четырех сельскохозяйственных гигантов: пшеницы, риса, сои и кукурузы.

Почему вообще растения производят сладкие фрукты, пестрят яркими цветами и источают ароматы? Потому что вкус фруктов, окраска и запахи цветов привлекают животных. Точно так же, как глаза на спине кобры нацелены на мозг потенциального хищника, растительный мир испещрен приспособлениями, нацеленными на мозг потенциального опылителя или едока. Любой съедобный плод, любой красивый цветок, любой аромат нектара — это следствие эволюционных инвестиций царства растений в царство животных.

Зачем растениям нужны животные, если те живут исключительно за их счет? Зачем растениям вызывать ощущения сладости или красоты в мозге этих вечных дармоедов? Ответ все тот же: движение.

Если ты не умеешь двигаться, то у тебя есть по крайней мере одна экзистенциальная проблема: распространение. Яблоко от яблони, как известно, падает недалеко, и если это яблоко не подобрать, то из него вырастет яблоня, которая будет конкурировать со своим родителем за свет и воду. Продолжаться так бесконечно не может, потому что рано или поздно на злополучной кочке, усаженной пятью поколениями чахлых от тесноты яблонь, случится пожар и все эти яблони умрут.

Именно поэтому у яблони есть приспособление, позволяющее избежать такой участи: яблоко. Яблоко отличается тем, что его любят есть животные. Животные отличаются тем, что носятся туда-сюда, жрут что попало и переваривают абы как (это не грибы, которые разложат до молекул последнюю деревяшку). Поэтому животные с удовольствием надкусывают яблоки и разбрасывают объедки по лесу, а если и проглатывают сидящие в яблоках семена, то потом их оставляют под кустом вместе с замечательным удобрением. Проблема коммунальной кочки решена.

Похожая ситуация и с опылением, только там распространяются не семена (зародыши), а пыльца — микроскопические растения-мужчины, которым нужно найти микроскопическую самку где-нибудь в далеком пестике далекого цветка, чтобы тряхнуть с ней генами. Некоторые растения полагаются на ветер, в принципе позволяющий им распространяться на тысячи километров, но шансы у отдельной пылинки найти адресата при таком варианте мизерные. Несопоставимо эффективнее иметь подвижного курьера, который знает цвета и запахи цветков нужного вида и целенаправленно летает от одного к другому.

КСТАТИ

Тут можно еще раз сравнить селекцию с естественным отбором. Самые успешные растения в мире — это цветковые в целом, а в частности — сельскохозяйственные культуры от пшеницы до кофе. Цветковые успешны потому, что они привлекательны для насекомых, и те их распространяют, выбирая самые соблазнительные. Кофе с пшеницей успешны потому, что они привлекательны для человека, и он их культивирует, отбирая самые питательные или бодрящие. Первое считается естественным отбором, второе — селекцией. Я лично не вижу для такого разделения никакого основания и потому пользуюсь более абстрактным термином "отбор".

Короче, успешное движение гермоплазмы из прошлого в будущее требует движения организмов в пространстве — хотя бы раз в поколение. С этой-то задачей в случае неподвижных растений и справляются лучше всего животные, поэтому польза в них для зеленого царства все-таки есть. Я подозреваю, что в этом причина того, что растения не выживают нас с планеты. Если они когда-нибудь решат, что от животных один вред, не так уж сложно представить сценарий, при котором все наше царство разом вымирает от какого-нибудь противоживотного газа. Это очень похоже на то, что уже однажды произошло с кислородом.

Дети губок

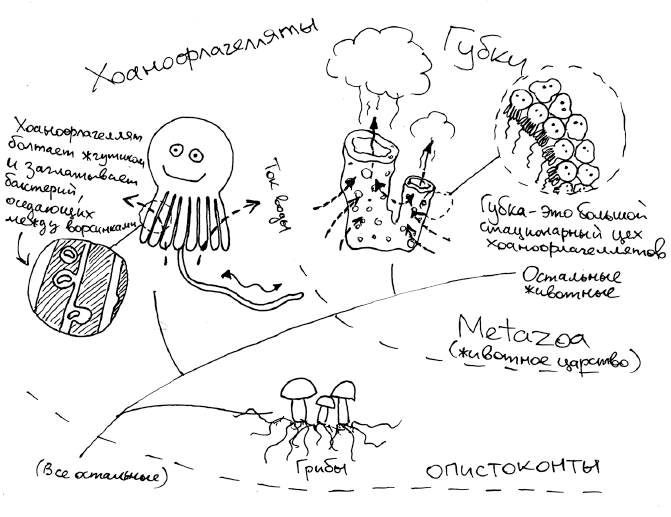

Есть разные версии происхождения первых животных. Согласно самой популярной, этот момент можно представить как превращение хоанофлагеллят в губку6–8.

Наше царство животных в современной биологии обозначается красивым словом Metazoa (это что-то оккультное. Метатрон! Зороастр! Минотавр! Фасфалакат!). Граница "метазой" на древе жизни проводится по той точке, где одноклеточные предки животных впервые становятся многоклеточными организмами. Хоанофлагелляты и губки — соседи по древу, но расположены по разные стороны этой границы, как Светогорск и Иматра по дороге из Петербурга в Хельсинки.

Хоанофлагелляты — ближайшие к животным не-животные. Хоанофлагеллят выглядит как толстый сперматозоид с "воротничком" вокруг хвоста (это принятая терминология, но, честно говоря, если уж мы решили, что жгутик — это хвост, то "воротничок" гораздо логичнее называть юбкой). Юбка-воротничок состоит из частокола толстых, покрытых мембраной ворсинок и нужна для питания. Мотая хвостом в центре юбки, хоанофлагеллят создает поток воды сквозь ворсинки, на которых в результате оседают бактерии, а хоанофлагеллят их заглатывает. Чем он их там, под юбкой, заглатывает — вопрос открытый. Такой тип питания называется фильтрацией.

Губка с эволюционной точки зрения — это ближайшее к не-животным животное и, соответственно, ближайшее к одноклеточным многоклеточное. На микроскопическом уровне губка и хоанофлагелляты поразительно похожи друг на друга. Главный элемент строения губки — это фактически батарея хоанофлагеллят, объединенных в единый слой. Каждая клетка размахивает жгутиком, создавая поток воды сквозь "воротничок", собирает таким образом еду и делится ею с окружающими. Такое объединение в группы в какой-то мере свойственно и самим хоанофлагеллятам — те зачастую образуют сферы из десятков или сотен клеток, словно сперматозоиды, столкнувшиеся головами9.

В общем, губка — это как бы стационарный цех хоанофлагеллят, причем и сами хоанофлагелляты зачастую увлекаются коллективной работой. Расчеты показывают, что это помогает клеткам-фильтраторам с гидродинамикой: суммарный ток воды через колонию мощнее, чем сумма индивидуальных токов, которые доступны отдельно взятым клеткам8. В случае с губками мощность потока воды действительно впечатляет: наберите в YouTube "sponge pumping" и посмотрите на фонтан, который извергает крупная и с виду совершенно статичная губка — его видно, если подкрасить воду.

То есть царство животных началось с того, что плавучие одноклеточные отказались от движения во имя коллективного труда. Труд этот, впрочем, заключался все равно в движении — только не в движении организма, а в движении воды через организм. Гидродинамика — это ведь и означает "движение воды".

Тем не менее отказ от "организменного" движения — способности плавать — порождает проблемы. Как и в примере с яблоней, чьи яблоки недалеко падают и потому требуют, чтобы их подбирали, губки не могут быть вечно неподвижными — что-то должно куда-то двигаться, хотя бы раз в поколение.

Отчасти отсутствие движения целой губки компенсируется движением ее сперматозоидов. Те имеют жгутик и с его помощью уверенно несут генетическое наследие своего неподвижного хозяина на все четыре стороны (точнее, шесть сторон — дело ведь происходит в воде). Но одним движением сперматозоидов проблему неподвижности не решить. Сперматозоиду так или иначе нужно найти яйцеклетку, а та двигаться не умеет и сидит внутри неподвижной губки, словно в завязи цветка — как обсуждалось в главе 4, в неподвижности яйцеклетки состоит весь смысл существования полов. Решение может быть только одно: после того как яйцеклетку найдет сперматозоид, то, что из этого получится, должно уплыть в новое место и уже там стать новой неподвижной губкой. Иными словами, у каждой неподвижной губки обязательно есть подвижная личинка.

КСТАТИ

Сперматозоиды у губок образуются из хоаноцитов — тех самых клеток, которые похожи на хоанофлагеллят и фильтруют воду. Фильтруют-фильтруют, потом оп! Мейоз. И поплыли сперматозоиды в поисках приключений. Следуя логике многоклеточного организма, получается, что эти клетки, хоаноциты-фильтраторы, у губок в организме главные. Если сперматозоиды формируются из клетки-фильтратора, а не из соседней клетки (например, производящей губкин скелет), то клетка-фильтратор имеет шанс отправить свои гены в следующее поколение губок, а скелет-производящая клетка такого шанса не имеет. Значит, и эволюция работает в интересах клетки-фильтратора, подчиняя им всю остальную губку. Это как если бы у нас сперматозоиды формировались из кишки.

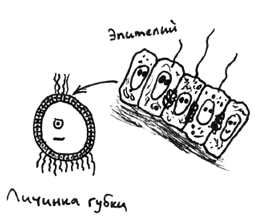

Взрослые губки, помимо впечатляющего фонтана воды, ничем особо "анимированным" не отличаются и напоминают скорее смесь растения и цветного камня. Но губки- личинки, несмотря на свои микроскопические размеры, выглядят и ведут себя как настоящие животные. У них аккуратное, симметричное тело в форме небольшой дыньки. Они быстро и усердно плавают (правда, как одноклеточные — с помощью жгутиков). Они реагируют на стимулы — сторонятся яркого света, например. У некоторых даже есть глаз — светочувствительное пятно прямо в торце тела, как фара. Личинка губки живет пару дней, после чего оседает на дно и обретает свою неподвижную, окостеневшую взрослую форму.

Неудивительно, что многие эволюционисты ведут родословную остальных животных именно от личинок, а не от взрослых губок — каменных труб7, 11. Согласно этой версии получается, что все животные — это вариации личинки губки, точно так же как все эукариоты, строго говоря, — ветвь архей.

Базовая форма "желудок"

Японское искусство складывания бумаги, оригами, основано на бесконечной сложности, которая возникает, если простые изменения простых форм имеют возможность накапливаться. Самолетик можно сложить хоть из салфетки. Чтобы сложить журавля, нужна бумага, которая лучше держит складки, то есть лучше сохраняет историю произведенных с ней изменений. Самые сложные модели — реалистичные лошади, драконы, насекомые — требуют особой бумаги со слоем фольги, способной удержать сотни мелких складок.

Суть оригами не в геометрии отдельных складок и не в разнообразии способов сгибать бумагу (хотя бывает и такое). Суть оригами — в наложении одних складок на другие. Здесь принципиальна последовательность событий. Этим фигура оригами отличается, например, от скульптуры: в какой последовательности лепить уши, нос и рот гипсовому бюсту — не так важно.

Развитие животных можно сравнить с оригами. Это тоже процесс возникновения сложности из простоты в результате последовательности простых изменений. Точно так же как новые модели оригами возникают путем добавления складок, новые модели животных возникают путем добавления новых этапов развития. В эволюции животных новые планы строения не появляются с нуля и не замещают старые, а надстраиваются над ними.

В результате возникает типичная в зоологии ситуация: чем животные моложе, тем они больше похожи друг на друга, а с каждой новой "складкой" различия между ними становятся более очевидными. Все животные начинаются с зиготы, точно так же как все модели оригами начинаются с квадрата бумаги. Каждая новая складка — это новая развилка, новая степень свободы, новая возможность для развития, которую можно продолжать видоизменять в разных направлениях.

Многие модели оригами начинаются с одних и тех же "базовых форм" — простых последовательностей складок, задающих квадрату бумаги самые общие очертания будущей модели. Сами же базовые формы происходят из других, более базовых форм. Из базовой формы "двойной квадрат" можно сложить простую корзинку, а можно добавить к ней несколько складок и получить базовую форму "лягушка", у которой больше возможностей — из нее складываются не только лягушки, но и, например, лилии.

Эволюция животных — это прежде всего эволюция "базовых форм". Поскольку эти базовые формы не возникают с нуля каждый раз, а надстраиваются друг над другом, в эмбриональном развитии одних видов часто угадываются другие виды. Все мы проходим через стадию, напоминающую личинку губки, стадию, напоминающую медузу, стадию, напоминающую червяка, и стадию, напоминающую рыбу. От этого создается впечатление, что губки — это недоразвитые медузы, а медузы — недоразвитые люди. Это не совсем так. Бумажная коробочка, сложенная из "двойного квадрата", это не недоделанная бумажная лягушка. Просто она основана на базовой форме, требующей меньшего количества складок.

Прелести полости

Личинки губок под названием амфибластулы — это замкнутые, полые сферы толщиной в одну клетку (бывают у губок и другие личинки, заполненные клетками внутри, но нас интересует именно этот, полый вариант). Обычно они ничего не едят и выживают за счет питательных веществ, накопленных сидячим родителем-фильтратором12. Стенка такой личинки состоит из непрерывного частокола клеток, крепко связанных, плотно прижатых друг к другу и как бы наклеенных на подошву из белка коллагена. Такая замкнутая оболочка из клеток называется эпителием.

Эпителий — это нечто очень знакомое. Мы уже сталкивались с идеей изоляции внутреннего от внешнего при помощи тонкой, полупроницаемой, герметично замкнутой капсулы. Эпителий — это как бы клеточная мембрана, сделанная из клеток.

Зоологи обожают эпителии и полости, которые этими эпителиями замкнуты. На лекции по зоологии можно подумать, что животные состоят исключительно из полостей. Но эта страсть возникла не на пустом месте. Полость, ограниченная эпителием, как опять-таки показывает пример клетки, окруженной мембраной, — вещь действительно полезная. Точно так же как мембрана создает физический барьер, позволяющий ДНК, РНК и белкам сотрудничать, эпителий создает физический барьер, позволяющий сотрудничать клеткам в организме. Например, без эпителиев сложно представить гормоны: чтобы они работали, нужно замкнутое пространство, иначе бы гормоны просто утекали наружу. Личинке губки замкнутая полость тела нужна, например, чтобы удерживать внутри симбиотических бактерий, помогающих с пищеварением или добычей энергии, совсем как эукариотические клетки удерживают внутри митохондрии и хлоропласты14.

Параллели между клетками и личинками губок на этом не заканчиваются. В истории одноклеточных главная революция — эукариогенез — произошла, когда мембрана превратилась из стационарного барьера в подвижный элемент клеточного строения, который гнется, почкуется и обволакивает. Эукариотическая клетка набита многочисленными слоями, пузырями, цистернами и прочими полостями из мембран. Именно благодаря этому эукариотические клетки достигают невообразимой по бактериальным стандартам сложности строения.

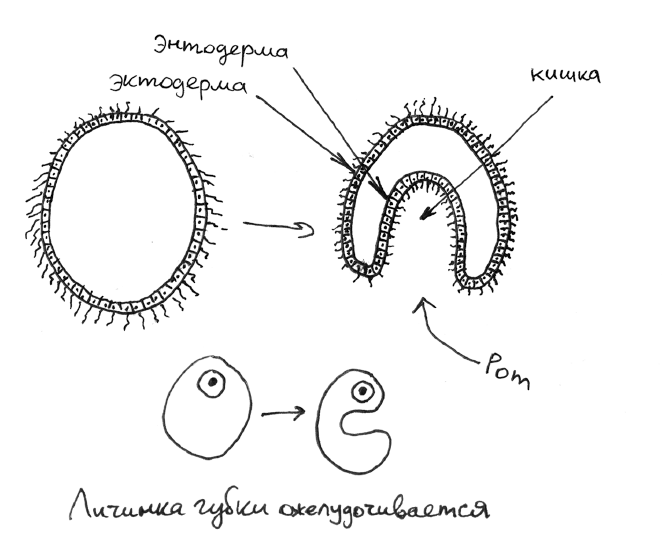

Очень похожая революция произошла и в царстве животных. Согласно наиболее популярной версии происхождения "настоящих метазой" (Eumetazoa — так называются все животные, помимо губок), на каком-то этапе шарообразная губка-личинка, будто бы вдохновившись легендарными подвигами своих одноклеточных предков, вогнулась своим эпителием сама в себя — точь-в-точь как эукариот, приспособивший свою мембрану под эндоцитоз.

Вогнувшись внутрь с одной стороны, как сдавленный шарик для пинг-понга, личинка губки одним этим маневром изобрела кишку (главную полость животного организма — не зря же в слове "животное" корень живот) и рот — специальный клапан, который, закрываясь, делает кишку замкнутой полостью. О том, насколько важными были последствия этого пируэта, свидетельствует тот факт, что его на каком-то этапе до сих пор проделывает каждое "настоящее" животное, включая любого из нас. Это ключевой этап нашего эмбрионального развития. Он называется гаструляцией, то есть "ожелудочиванием".

Первая из базовых форм нашего развития называется бластулой. Типичная бластула — это шар клеток, по общему плану строения соответствующий той самой полой дынеобразной личинке губки. Можно сказать, что сами губки — модели оригами, сложенные из базовой формы "бластула". "Ожелудочивание", вгибание бластулы саму в себя, — это не просто новая складка на теле губки, а возникновение целой новой базовой формы: гаструлы.

Гаструляция — одно из главных событий как в вашей жизни, так и в истории животных в целом.

Чем так принципиально отличается гаструла от бластулы? До гаструляции у зародыша имеется всего один эпителий — слой клеток, ограничивающий полость организма от окружающего мира. Но благодаря гаструляции эпителиев становится два. Наружный слой ограничивает тело от внешней среды, а внутренний слой ограничивает желудок. С этого момента зародыш подразделен на два зародышевых слоя, пласта, или листка, они называются эктодермой и энтодермой соответственно15.

Два эпителия с точки зрения составляющих их клеток — это две разные профессии, две стратегии, два разных направления развития. Любые клетки эпителия по определению пограничники. Но границы, на которых они служат, имеют разную природу.

Клетки эктодермы образуют внешнюю границу организма. Их задача — защищать от опасностей и разведывать обстановку. Из эктодермы в нашем организме формируются эпидермис, то есть поверхность кожи, и нервная система. Первое очевидно: эпидермис — это просто разросшийся в несколько слоев и покрытый мертвыми клетками наружный эпителий. Второе менее очевидно, но куда более интересно. Получается, что с точки зрения эволюционного и эмбрионального происхождения нашего мозга и органов чувств они сродни коже. И кожа, и мозг — это интерфейсы взаимодействия с окружающим миром, призванные защитить от опасностей и повысить выживаемость.

У клеток энтодермы другие задачи. Они не видят окружающий мир. Они видят еду. Как нетрудно догадаться, из энтодермы возникает почти все, что у нас связано с питанием: желудок с кишечником, печень, поджелудочная железа. В будущем из того же источника возникнут легкие — воздух для нас и впрямь во многом сродни пище.

Люди питаются принципиально иначе, чем губки. Губка — это почти что батарея одноклеточных. Каждая отдельно взятая клетка фильтрует воду и заглатывает бактерии эндоцитозом, после чего переваривает их у себя внутри. Клетки губок работают заодно и умеют делиться друг с другом полученной пищей, но та всегда передается напрямую от клетки к клетке. В нашем же организме пища централизованно расщепляется ферментами в полости кишечника, централизованно всасывается в форме простых молекул и централизованно же распределяется по организму кровеносной системой, что гораздо эффективнее. У губок каждая клетка варит кашу в своей собственной кастрюльке, а у нас каша варится одна на всех, а клетки черпают из общего котла. Это возможно именно благодаря наличию такого общего котла, то есть желудка, ограниченного эпителием7.

Иными словами, возникновение желудочной полости открывает возможность для внеклеточного пищеварения. Фильтрующей губке выпускать наружу ферменты бессмысленно, они расплывутся, не успев ничего переварить, так что это пустая трата энергии. Наличие замкнутого пространства, в котором можно запереть пищу с ферментами, позволяет переваривать ее коллективно.

"Ожелудочив" личинку губки, мы создали новую "базовую форму" развития для всех остальных животных: гаструлу. Но вместе с тем мы фактически изготовили новый тип животного, который "складывается" из этой гаструлы.

Фигура вращения

Стрекающие, или книдарии, — пример того, что примитивная "базовая форма" тела не означает, что животное — лузер. В оригами "примитивную" форму "двойной квадрат" можно при желании сложить в фигуру с тысячей складок. Стрекающие со своим примитивным планом строения способны порождать организмы ювелирной сложности и достигают в природе огромных успехов.

Стрекающих много, они есть везде, их разнообразие ошеломляет. Между португальским корабликом с его причудливым воздушным пузырем и синей бородой из длинных полипов-охотников, грозной актинией, в чьих разноцветных щупальцах прячутся рыбы-клоуны, и смиренным кораллом-мозговиком на первый взгляд нет ничего общего. Тем не менее все они имеют общего предка, отделившегося от единой с нами ветви родословного древа где-то между губками и червями, и потому представляют собой параллельный нашему путь эволюции животных.

Название этой группы — стрекающие — происходит от их уникального признака: стрекательных клеток, удивительных микроскопических капсул со смотанным внутри шипом, который выстреливает наружу, когда что-нибудь касается ее чувствительного волоска. Пораженную развернувшимся шипом добычу медузы и полипы запихивают в рот и переваривают в своем наглухо замкнутом желудке. У некоторых книдарий рот после еды не просто закрывается, а в буквальном смысле зарастает. А потом снова рвется. Если это кажется странным, то в том и прелесть стрекающих: это очень странные, совершенно на нас не похожие и при этом чрезвычайно успешные животные. Если губки интересны своей примитивностью, то стрекающие — своей альтернативностью.

КСТАТИ

Большинство современных эволюционистов скажут, что фразы вроде "примитивные стрекающие" или "продвинутые позвоночные" некорректны: все виды равны, и точка. Тем не менее в разговорной речи даже среди эволюционистов такие конструкции регулярно попадаются. Может возникнуть ощущение, что продвинутая медуза как-то лучше оседлала эволюцию, чем примитивная губка. На самом деле понятия "продвинутый" и "примитивный" в принципе относятся не к целым видам, а к конкретным признакам, хотя иногда мы для простоты подменяем понятия. Говоря, например, что губка более примитивна, чем медуза, мы на самом деле имеем в виду, что у губки более примитивный план строения. Как решить, какой признак примитивный, а какой продвинутый? Тот, который был изначально, тот и примитивный. Например, по сравнению с человеком у медузы примитивная кишка — в ней всего одно отверстие. Так было и у нашего с медузой общего предка. Значит, человеческий вариант с двумя отверстиями более продвинутый. С другой стороны, можно сказать, что у медузы по сравнению с нами продвинутая кожа, — по крайней мере, по признаку наличия в ней стрекательных клеток. Обычно при разговоре об эволюции мы просто выбираем собственные продвинутые признаки и игнорируем чужие, потому что нам все время кажется, что цель эволюции — создать человека. Если бы мы были медузами, то всех билатерально симметричных животных (от мух и улиток до рыб и бегемотов) считали бы примитивным ответвлением стрекающих, у которых недоразвита кожа. В общем, что касается современных видов, то все они действительно одинаково продвинуты. Оседлать эволюцию — значит элементарно не вымирать. Неважно, как ты выживаешь, важно, что солнце встает, а ты до сих пор есть.

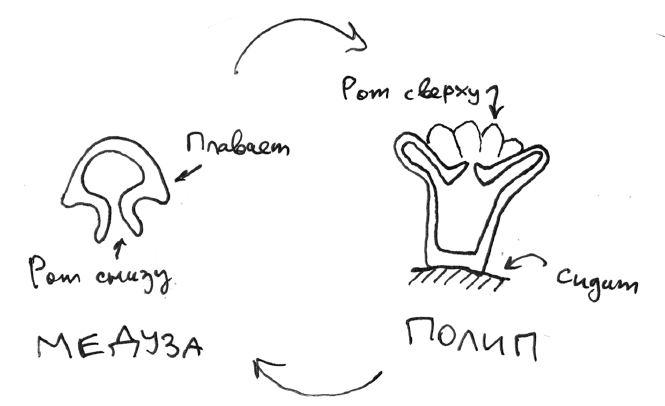

Медуза — это одна из двух форм существования стрекающих. Те обычно чередуют в жизненном цикле стадию медузы со стадией полипа — перевернутой кверху ртом сидячей медузы. Из многочисленных полипов, например, состоят кораллы. Актиния тоже полип, только одиночный. Первые книдарии, возникшие из личинок губок, были именно полипами, а медузы возникли позже16. Но "базовая форма" у двух этих форм стрекающих одна и та же: гаструла.

Наша собственная, человеческая "базовая форма" отличается от нее тремя продвинутыми качествами.

Первое из этих отличий: у нас есть спина.

Для медузы спина и брюхо — это одно и то же, равно как и бока. У нее всего одна ось движения. Медуза как будто живет в одномерном мире, в котором есть только перед и зад. Тело книдарий равномерно распределено вокруг этой передне- задней оси — это называется радиальной симметрией. Наша симметрия иная: у нас есть ось "спина — живот" и ось "голова — попа", что порождает плоскость, рассекающую тело на лево и право. Это наше свойство называется билатеральностью, или двусторонней симметрией.

Симметрия — единственное, что зоологи обожают больше, чем полости и эпителии. Дело не в пристрастии к правильным фигурам, а как всегда — в движении. Медуза не может повернуть налево или направо, потому что у нее нет левой и правой стороны. Мы можем двигаться в любую сторону. Билатерально-симметричному животному сложно представить радиально-симметричную жизнь: нужно как-то визуализировать, что вместо двух рук и двух ног у вас одна рука и одна нога, равномерно распределенные вокруг тела.

Сотни миллионов лет назад наши предки проделали обратную операцию: из радиально-симметричных стали билатерально-симметричными. Древний полип, нечто радиально-симметричное наподобие современной гидры или актинии, однажды завалился набок и пополз по земле. В процессе этого эволюционного превращения он обнаружил, что у него, помимо переда и зада, теперь есть живот, которым он ползет по земле, и спина с противоположной стороны. А если есть перед, зад, верх и низ, то есть также лево и право7. Возникновение билатеральности — как открытие нового измерения пространства.

Перед нами новое животное, новая базовая форма тела и новая, крупнейшая ветвь нашего царства: билатерии, чье название как раз и отражает их новый, билатеральный тип симметрии. Если честно, я бы предпочел, чтобы титульным животным нашей "базовой формы" был кто-нибудь величественный: синий кит или хотя бы муравей, но с эволюционной и эмбриологической точки зрения с вариантами не разбежишься: в оригами животного организма человек, как ни крути, сложен из базовой формы "червь".

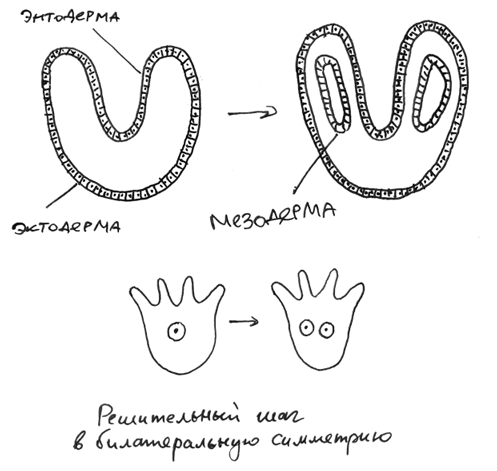

Червь — не одна группа животных и даже не один тип строения, а общее очертание стандартного билатерального животного. Черви Acoelomorpha, сегодня считающиеся наиболее близкими к стрекающим17, действительно внешне напоминают ползающих книдарий или их личинок. Но большинство червей (включая нас с вами), помимо билатеральной симметрии, добавляют к своему эмбриону еще два принципиальных обновления: мезодерму и сквозную кишку.

КСТАТИ

В этой книге почти все мои герои изображены билатерально симметричными: чтобы что-то очеловечить, ему надо пририсовать лицо, а ничто так явно не говорит о билатерии, как два глаза, расположенные с двух сторон центральной оси. Обычно медуз на картинках и в мультфильмах изображают именно так. Но, даже если забыть про выдуманные глаза, у такой медузы есть еще одна "очеловечивающая" деталь анатомии. Ее воображаемый вектор "попа — голова" направлен вверх. Если бы вы решили пририсовать медузе шляпу, то щупальца бы оказались внизу рисунка, а шляпа легла бы на медузий купол сверху, как на человеческое темя. Но некоторые ученые утверждают, что все должно быть наоборот. Такой вывод можно сделать, сравнивая, какие гены работают в разных частях тела у разных животных. Например, некоторые гены, которые у билатерий активны в голове, у медузы активны в районе рта. На этом основании можно заключить, что купол медузы соответствует заду билатерии, а щупальца, которые окружают рот, — переду18. То есть шляпу медузе, следуя такой версии, нужно натягивать прямо на щупальца, а плавает это несуразное животное попой вперед.

Мезодерма — это третий зародышевый листок. В примитивной гаструле медузы два слоя: эктодерма и энтодерма. У них две разные профессии: взаимодействие со средой и взаимодействие с пищей. С появлением мезодермы возникает третья профессия.

Эту профессию определить сложнее. С одной стороны, мезодерма — это замкнутый слой клеток между эктодермой и энтодермой. Полость внутри полости. То есть эпителий мезодермы граничит не с полостью желудка, не с внешним миром, а с внутренней, изолированной и тонко контролируемой средой организма. Логично, что из мезодермы возникают, например, кровеносная и выделительная системы.

С другой стороны, эволюционные биологи сходятся на том, что первичной функцией мезодермы было — читатель уже в курсе — движение20. Именно из мезодермы возникают мышцы, а у нас еще и скелет.

Наша мезодерма возникает в процессе развития как две серии замкнутых мешков, которые откладываются с двух сторон кишки в гаструле. Из этих парных серий мешков и разовьются парные мышцы, парные почки, парные артерии. Мезодерма с двух сторон радиально-симметричной кишки — это решительный шаг в билатеральную симметрию15. В полученной фигуре ясно угадываются очертания древнего червя, извивающегося влево и вправо.

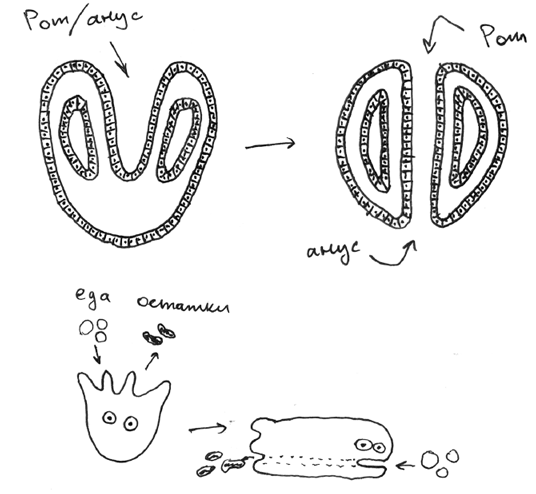

Но, чтобы завершить превращение человеческого эмбриона в базовую форму "червь", нужно добавить финальный штрих: анальный прорыв.

Vive la révolution

Среди червей бывают и хищники, и фильтраторы, и паразиты. Многие черви охотно плавают, другие ползают по земле или морскому дну. И все-таки главный талант канонического червя — его умение копать.

Медуза, решившая закопаться в землю, далеко не продвинется. Но если медузу пробить насквозь и превратить в трубку, то она может копать бесконечно, причем все это время непрерывно питаться. Проделав с несчастным животным такую устрашающую операцию, мы получили сквозную кишку: вместо одного отверстия для приема еды и выброса остатков, отверстий теперь два, и пища движется в одном направлении, противоположном направлению движения.

Получившаяся в конечном итоге "базовая форма" типичных билатерий представляет собой трубку, у которой с одной стороны рот, а с другой — анус. Это описывает и червя, и рыбу, и даже, с некоторыми добавлениями, человека.

В совокупности с мезодермальными мышцами и собственно билатеральной симметрией такое трубчатое строение позволило нашим предкам освоить новую среду обитания и тем самым, по одной из версий, подтолкнуло царство животных к назревающей революции.

Червь в земле — как рыба в воде. Все его тело устроено таким образом, чтобы заглатывать частицы почвы или морского грунта, пропускать через свою пищеварительную систему, переваривая и всасывая все полезное, и выбрасывать с обратной стороны, продолжая при этом копать землю своим удлиненным телом.

Такое было возможно не всегда. Самые древние из ископаемых животных — это фауна так называемого эдиакарского периода (635–541 млн лет назад). Вероятно, что в толще воды в те времена вовсю сновали медузы и личинки, которые из-за своих мягких тел и микроскопических размеров не оставили следа в геологической летописи. Основную же массу собственно ископаемых животных того времени составляют придонные виды. Так вот, среди них нет никого, кто умел бы копать. Часть дошедшей до нас эдиакарской фауны — это неподвижные фильтраторы, а часть — плоские существа, вероятно, скользившие по дну и, подобно современным планариям, обгладывающие с камней какой- нибудь питательный налет.

В этом-то питательном налете вся соль. Дело в том, что на морское дно постоянно оседает много потенциально съедобного: от бактерий до останков животных. На любой потенциально съедобный ресурс рано или поздно найдется кто-нибудь, кто его съест.

В случае с кембрийским взрывом — той самой революцией, к которой мы приближаемся в нашем повествовании, — питательный налет на морском дне копился там миллиарды лет. Он и сегодня-то толстенный: бактерии в осадочных отложениях составляют, по некоторым оценкам, половину общемировой биомассы прокариот22. Именно этими отложениями микроорганизмов, по всей видимости, и питались придонные животные в эдиакарский период. Проблема в том, что они могли их только соскребать с поверхности.

Кембрийский взрыв — это кульминация истории царства животных. Взятие Бастилии, переход через Рубикон, бомба над Хиросимой. В кембрийский период, следующий за эдиакарским, в считаные минуты по эволюционным часам (каких-то 25 млн лет) океан заполонили мириады существ неслыханной сложности и невероятного разнообразия. Все основные группы животных, которые мы могли бы узнать сегодня, появляются в ископаемой летописи в этот кратчайший период эволюционной истории. Внезапно вместо редких вкраплений странных животных возникают целые залежи трилобитов, тонны червей, бесконечные раковины, сегменты, ноги, зубы, шипы и антенны. Если и есть в истории жизни на земле "взрывообразные" фазы, то нет лучшего примера, чем кембрийский период. Именно поэтому граница между эдиакарием и кембрием — чуть ли не главная хронологическая отметка в истории Земли.

КСТАТИ

Как и классификация видов, классификация геологических эпох имеет свою иерархию: период — это часть эры, эра — часть эона. На границе эдиакарского и кембрийского периодов (около 541 млн лет назад) сходится все. С кембрия ведется отсчет собственно нового периода, но также и новой эры — палеозойской, сменившей протерозойскую, и даже нового эона — фанерозоя. Для палеонтолога история жизни по-настоящему начинается с кембрийского периода. В летописи ископаемых остатков контраст между кембрием и всем, что было до него (а жизнь к тому моменту существовала уже 2,5–3 млрд лет), настолько резкий, что обычно вся история Земли до этого момента так и называется — "докембрий".

Сложно найти в зоологии тему более противоречивую, чем кембрийский взрыв.

Типичный зоолог, как я уже объяснил, проводит утро, вращая перед студентами симметриями и полостями червей и медуз, а остаток дня в баталиях на тему кембрийского взрыва с коллегами. Так вот, хочу сразу пояснить: никто не знает, что вызвало кембрийский взрыв. Есть даже вполне резонная версия, что никакого кембрийского взрыва на самом деле не было, а просто появились виды вроде трилобитов, чей экзоскелет лучше сохраняется, чем, скажем, мягкое тело медузы. И все-таки большинство склоняется к тому, что в этот период действительно произошел внезапный скачок в разнообразии и количестве животных.

Я излагаю здесь версию не самую распространенную и далеко не общепринятую, а симпатичную лично мне. Идея ее состоит о том, что кембрийский взрыв был вызван "анальным прорывом"23, 24. Логика следующая: миллиарды лет на дне копились питательные вещества. В толще этих питательных наслоений никто, кроме редких бактерий, не жил, потому что туда не проникал кислород. В толще воды над наслоениями тоже особо никто не обитал, потому что там нечего было есть, — выживали там в основном микроскопические личинки, питавшиеся запасенным материнским желтком. Эдиакарские животные уныло паслись на поверхности придонного ила, скребли его, как могли, но много не наскребали. И тут вдруг у кого-то из них происходит генетическая перестройка — и наглухо замкнутая кишка внезапно превращается в сквозную.

Счастливый обладатель сквозного организма, по этой версии, устремляется в толщу ила, яростно пожирая накопленные миллиардами лет питательные вещества. Он размножается с невиданной скоростью, порождая за эволюционные мгновения армию бурильщиков, добывающих питательные вещества на дне океана. Это имеет двоякий эффект: во-первых, взбаламутив ил, черви обогащают пищей толщу воды. Во-вторых, разрыхляя ил, черви обогащают его кислородом. В результате появляются возможности для жизни не только на поверхности дна, но и в воде или в земле25. Это расширяет пространство для эволюционного маневра. Появляется масса новых животных, которые быстро заполоняют возникшие ниши. Среди этих животных однозначными триумфаторами становятся билатерии, к тому моменту разделенные на многочисленные кланы и подгруппы. В дальнейшем борьба за первенство в животном царстве развернется между этими подгруппами, от тевтонских роботов-членистоногих до безумных панков-иглокожих, от текучих, как картина Дали, моллюсков до упругих, как стержень, хордовых, включающих и рыб — наших предков.

Есть масса других сценариев кембрийского взрыва. Например, большой популярностью пользуется версия, что ключевым событием был скачок в уровне кислорода, то есть очередной подъем предела мощностей, как при появлении митохондрий26–28. Есть версия, что кислородные флуктуации были не так значительны, а взрыв начался с возникновением хищничества, то есть поедания одних животных другими29. Это мы тоже видели: эукариоты уже изобретали хищничество в форме фагоцитоза других клеток. Более трезвомыслящие биологи считают, что ничего настолько конкретного не происходило, а просто появились новые генетические программы развития, открывшие перед животными массу новых возможностей17, 30. Мало кто сомневается, что кембрийский взрыв как-то связан с появлением билатерий — вопрос только в том, где причины, а где следствия среди всех многочисленных изменений, которые произошли с живой природой в кембрийский период.

Мне нравится версия с анальным прорывом по нескольким причинам. Во-первых, это очень смешно. Но важнее, на мой взгляд, то, что такая гипотеза лучше вписывается в общий ход истории животного царства.

Это путь освоения мира заново. Многоклеточное животное — это гиперклетка, организм нового масштаба, преодолевающий все жизненные препятствия, когда-то уже преодоленные одноклеточными. Эпителий решает те же проблемы, которые ранее решила клеточная мембрана. Его дробление и почкование на полости и листки выполняет ту же эволюционную задачу, что и появление везикул, цистерн и органелл в эукариотических клетках. Появление кишки и следующее за ним возникновение хищничества — это то же самое, что фагоцитоз, только в многоклеточных масштабах.

Но царство животных — это царство движения. Поэтому мне кажется если не логичным, то по крайней мере поэтичным, что именно в движении должна заключаться первопричина нашего истинного расцвета в системе живой природы.

Одноклеточные, благодаря жгутикам, умеют двигаться великолепно — в любых направлениях и плоскостях, с огромной в сравнении со своим размером скоростью. Но тяжесть новообретенной многоклеточности делает такое передвижение почти невозможным. Дальнейшая история животных — это постепенный возврат к свободному передвижению. Губки вообще не двигаются, медузы двигаются в одном измерении, эдиакарские черви — на плоскости. И вот благодаря прорыву кишки у билатерий кембрий вновь становится эпохой трехмерного движения.

Главное правило оригами: никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не рвать и не резать бумагу. Но настоящая революция — это всегда прорыв.