11. СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ

Если б мне платили каждый раз,

Каждый раз, когда я думаю о тебе,

Я бы бомжевала возле трасс,

Я бы стала самой бедной из людей.

Монеточка

Нью-Йорк, 1926 г. Молодая светская женщина из богатой семьи, вошедшая в историю под псевдонимом Роуз Р., ложится спать, и ей снится кошмар. Она заточена в неприступном замке. Она сама и есть этот замок, каменный, неподвижный. Когда Роуз просыпается, ее сон сбывается. Она смотрит в пустоту, в зеркало, но не может пошевелиться, не может сдвинуть с места ни тело, ни даже ум. Она как будто бесконечно скитается в собственной голове, запертая, как в стойле, в пустых, бесконечно повторяющихся цепочках мыслей. Квадратным кольцом крутится мелодия "Povero Rigoletto" из оперы Верди. Родные пытаются растолкать Роуз, но та продолжает просто сидеть и ничего не делать. Так продолжается 43 года.

В 1915–1926 гг. в мире произошла загадочная вспышка заболевания, получившего название "летаргический энцефалит". Роуз стала одной из жертв этого так до конца и не объясненного поражения нервной системы. О том, что ей виделось за время болезни, мы знаем потому, что спустя много лет ее все-таки удалось вернуть к жизни.

К моменту ее первой встречи с молодым нью-йоркским неврологом Оливером Саксом Роуз Р. был 61 год, но выглядела она на 30 лет моложе, как будто ее заморозили. У нее было неподвижное, гладкое лицо без морщин. Часами она сидела вообще не шевелясь. Иногда она двигала пальцами или произносила отдельные фразы и слова. В разговоре с Саксом она все время повторяла одно и то же: "Доктор, доктор, доктор, мне так больно, мне так страшно, мне так страшно".

К 1969 г. в больнице "Маунт-Кармел" в Бронксе, к которой был приписан Сакс, жили около 80 пациентов, переживших летаргический энцефалит. Сакс обратил внимание, что некоторые их симптомы напоминают как бы усиленную версию болезни Паркинсона. Он решил опробовать лекарство, которым в то время как раз начинали лечить это нейродегенеративное заболевание, — препарат под названием L-ДОФА. Если летаргический энцефалит — это супер-Паркинсон, подумал Сакс, то, возможно, L-ДОФА может помочь и тут. Он оказался прав. Спустя считаные дни после начала лечения пациенты пробуждались, оживлялись, начинали ходить и разговаривать на глазах у всего изумленного штата докторов. Роуз вернулась к жизни с радостью и в полном рассудке, была активна и весела. Всей этой истории посвящена книга Оливера Сакса "Пробуждения" (Awakenings)1, 2.

К ужасу Сакса, пробуждение от летаргического энцефалита оказалось недолгим. В случае Роуз оно длилось около месяца. Другие пациенты продержались дольше, но со временем их состояние неизбежно ухудшалось. У них появлялись нервные тики и развивалась страшная мания преследования, постепенно им становилось трудно ходить и двигаться, и в конечном итоге они снова погружались в свой каменный сон, из которого их уже было не вытащить даже повышенной дозой L-ДОФА. Роуз казалось, что другие больные строят против нее заговор. Ей, видимо, стало мерещиться, что на дворе все еще 1926 г. "Так не может продолжаться. Будет что-то страшное", — сказала она Саксу. Вскоре она стала заикаться, перестала стоять на ногах и вернулась к тому же мучительно неподвижному состоянию, в котором пребывала с 1926 г. В нем она прожила еще десять лет. Изредка она повторяла только: "Я умру, я знаю, я знаю, я знаю". В 1979 г. она подавилась пищей и умерла.

Скорее всего, летаргический энцефалит представлял собой аутоиммунную атаку на мозг, а вызван был горловой инфекцией, ходившей по миру в 1910–1920-е гг. В самой инфекции не было ничего серьезного, но по какой-то причине в некоторых случаях иммунная система после нее атаковала мозг, причем не весь, а в одном конкретном стратегическом пункте: так называемой черной субстанции, центральном узле системы вознаграждения. Черная же субстанция поражается при болезни Паркинсона, хоть и по другим причинам.

Название системы вознаграждения не вполне отражает ее значимость для сознания и поведения. Этот отдел мозга не только "вознаграждает", но и наказывает, мотивирует, оценивает, направляет. Распределяя по мозгу свой знаменитый нейромедиатор — дофамин, он контролирует внимание, запоминание и планирование, указывая нам, куда идти, куда смотреть, что запоминать, о чем думать и что любить. Дофамин — это валюта мозга, которой система вознаграждения финансирует выгодные статьи мозгового бюджета, от мыслей до движений. Наверное, так и было бы правильнее ее назвать: система финансирования. Если так, то история Роуз Р. — это трагический эксперимент, показывающий, что происходит, если у мозга заканчиваются деньги.

Путь дофамина

L-ДОФА, препарат, которым Оливер Сакс вытащил Роуз Р. из летаргии, — это, грубо говоря, искусственный дофамин, которым можно сымитировать работу погибших нейронов черного вещества, как стимулируют экономику финансовые вливания. L-ДОФА помогает поддерживать уровень дофамина и таким образом снимает симптомы при болезни Паркинсона. Так же произошло и в случае с летаргическим энцефалитом: L-ДОФА временно вернул Роуз и другим пациентам систему вознаграждения и подарил несколько недель жизни с желаниями и мотивациями.

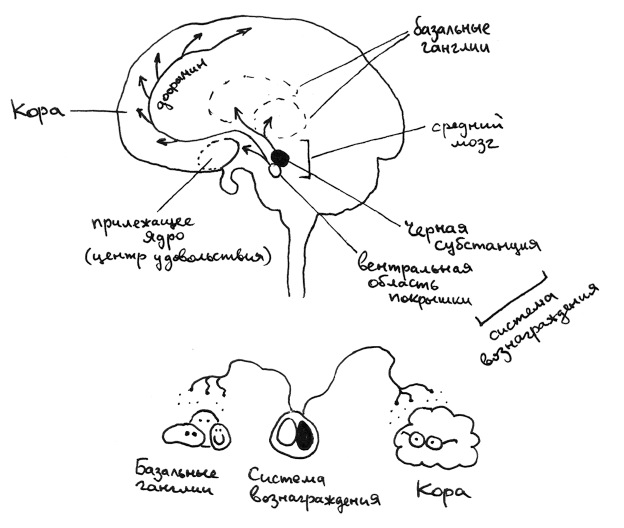

В черной субстанции, а также еще в одной соседней области под названием вентральная область покрышки, собраны дофамин-производящие нейроны. Дофамин — это нейромедиатор, он "выстреливается" потенциалами действия этих особых дофаминовых клеток. Помимо этой небольшой группы нейронов в глубине мозга (весь отсек нервной трубки, где они располагаются, называется средним мозгом), больше дофамин в мозге никто не производит. Но благодаря длинным отросткам дофаминовые нейроны экспортируют свое влияние далеко за пределы своей собственной территории. Бóльшая часть дофамина отправляется в базальные ганглии — полуавтономные отделы мозга, в которые кора передает на "аутсорсинг" некоторые аспекты обобщения и запоминания, такие как комбинации движений и эмоциональные реакции. В этих ганглиях, представляющих собой подкорковые нервные ядра, дофамин участвует в контроле движения и формировании "автоматических" навыков. Здесь же формируется ощущение удовольствия, когда уровень дофамина резко подскакивает3, 4.

Но, помимо подкорковых ядер, дофаминовую подпитку получают и другие отделы мозга, включая и саму кору больших полушарий, особенно ее передние, лобные доли высокого уровня абстракции, и "запоминающий придаток" коры — гиппокамп. Так что дофаминовыми сигналами регулируются самые информированные отделы мозга, а значит, высшие материи нашего сознания.

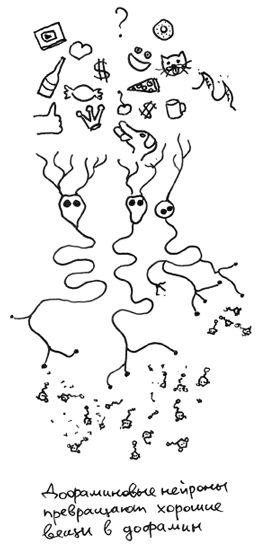

Главное, что нам известно о системе вознаграждения, — это то, что дофаминовые нейроны реагируют на хорошие вещи независимо от того, в чем эти хорошие вещи состоят, и постоянно транслируют эту реакцию в виде дофаминовых сигналов. Когда ничего не происходит, они спонтанно пульсируют отдельно взятыми потенциалами действия, создавая по всему мозгу как бы дофаминовый фон определенной громкости. Когда происходит что-то хорошее, нейроны выбрасывают дофамин активнее, выстреливая по несколько потенциалов действия за раз. "Дофаминовая громкость" на какое-то время подскакивает относительно фона.

Известно, например, что у крыс или обезьян дофаминовые нейроны разражаются градом активности, если животные находят что-то вкусное5, 6. У человека, помимо реакции на лакомства, дофаминовые нейроны точно так же реагируют на неожиданные денежные награды7. Реакцию на сладость можно в принципе представить как простой рефлекс, наподобие выделения инсулина в кровь после обеда. Но деньги — это абстракция. Их ценность определяется не вкусом или калорийностью, а исключительно словесными договоренностями между большими группами людей. Тот факт, что мы реагируем на них точно так же, как на сладкий сок, говорит о том, что дофаминовые нейроны выражают своим поведением не ту или иную выгоду, а абстрактную идею чего-то хорошего.

Что такое хорошо

Гораздо менее понятно, кто и как решает, что именно входит в эту "абстрактную идею хорошего". Очевидно, что существуют врожденные стимулы, одинаково вызывающие выброс дофамина у всех или почти всех млекопитающих: скажем, калорийная еда или секс. В экспериментах на животных изучаются обычно именно они. Но так же очевидно, что дофаминовые нейроны реагируют и на сложные, человеческие стимулы, которые никак не могут быть врожденными: популярные песни, лайки в социальных сетях, новости по телевизору, наконец, те же деньги. Кто решает, что хорошо, а что плохо? Откуда дофаминовые нейроны знают, когда им возбуждаться?

В мозге есть только один отдел, обладающий достаточной информацией, чтобы понять, что такое деньги, — это кора. Поэтому "абстрактная идея чего-то хорошего" должна каким-то образом спускаться сверху, из коры в дофаминовые нейроны. Как именно это происходит — все еще большой вопрос. Известно только, что из коры в средний мозг действительно спускаются нисходящие соединения, которые принципиально могут как подавлять, так и усиливать дофаминовые нейроны8. Так что в конечном итоге система вознаграждения, как и все в нашем уме, контролируется высшей нервной деятельностью, а значит, как и вся кора, постоянно настраивается многолетними наслоениями памяти и опыта.

Это принципиальный момент, которому редко уделяют внимание. Есть особая категория научно-популярных статей и студенческих сочинений, которую я условно называю "дофаминовым эссе". Построено оно примерно так: "Все мы любим пончики, но почему? Ученые доказали, что при поедании пончика в мозге выделяется дофамин — молекула удовольствия! Любовь к пончикам отныне имеет научное объяснение". На месте пончиков может быть все что угодно, от видеороликов на YouTube до купания в море. В сущности, тут нет ничего неправильного. При поедании пончиков и при купании в море в мозге действительно выделяется дофамин, и в этом действительно причина удовольствия. Но что объясняет такое объяснение? Дофаминовые нейроны не решают, что на свете хорошо, а что плохо, а просто транслируют сигнал, поступающий из коры и других отделов мозга. Так что это все равно что спросить: "Почему футболисты играют в футбол?" — и получить ответ: "Потому что у них двигаются мышцы ног". Все так, но вопрос-то никуда не делся.

Если считать дофамин окончательным, "научным" объяснением любви к купанию в море, то получается, что любое выделение дофамина — это неконтролируемый, физиологический рефлекс. Все пространство наших возможностей, по такой версии, расчерчено на "хорошо" и "плохо" раз и навсегда установленными, врожденными, генетически очерченными нейронными соединениями. Если продолжить аналогию с вопросом "Почему футболисты играют в футбол?", то выброс дофамина тогда эквивалентен неконтролируемому забиванию голов ногами. Будто бы ноги футболистов имеют врожденное знание о том, куда бить. Тогда выходит, что сам футболист не играет никакой роли в футболе, и точно так же человек, получается, не несет ответственности и не властен над тем, что ему нравится. Я не плохой футболист — у меня просто ноги неправильно бегут. Я не дурной человек — у меня просто дофамин выделяется, когда гадко ближнему.

На самом же деле дофамин — не причина, а симптом. Пассивный сигнал в ответ на активные проявления нашей нервной деятельности, который, как и вся остальная нервная деятельность, настраивается опытом в течение всей жизни и в зависимости от индивидуальных обстоятельств, решений и действий. Чтобы играть в футбол, футболист пользуется ногами, но делает это он не по воле мышц, а потому что он так сам решил. Конечно, на него повлияли и походы на футбол с отцом, и просмотр чемпионата мира по телевизору, и игры во дворе с друзьями — но все это его собственный опыт, а не генетический опыт его предков. Так и любой человек не живет под властью своей системы вознаграждения, а по крайней мере отчасти сам решает, что ему нравится, а что ему не нравится — в той степени, в которой человек вообще существует сам по себе, отдельно от среды, постоянно его формирующей.

Биржа самооценки

Кто бы ни решал, что именно считать хорошим, а что плохим, такое решение у нас в голове принимается постоянно. Каждое действие, каждое событие сопровождается дофаминовыми колебаниями, оценивающими это действие или событие по шкале "хорошо — плохо". Если результат лучше ожидания — дофамин подскакивает. Если хуже — падает. Это очень похоже на колебания рынка. Дофаминовый сигнал — нечто вроде индекса мозговой самооценки. Мозг постоянно подсчитывает, насколько успешно то, что он только что сделал, и реагирует на это усилением или ослаблением канонады дофаминовых нейронов. Выброшенный ими дофамин помогает усилить только что сработавшие, "успешные" соединения между другими нейронами, благодаря чему постепенно отбираются из случайных комбинаций сигналов наиболее "правильные". Именно так формируются навыки и привычки, но точно так же цементируются и более абстрактные паттерны мысли и поведения.

Движения мыслей, в общем, не так сильно отличаются от движений мышц. Мозгу совсем необязательно как-то влиять на окружающий мир, чтобы вызвать выброс дофамина. Достаточно задуматься о чем-то, что раньше вызывало удовольствие. С точки зрения системы вознаграждения нет особой разницы, происходят ли события "вживую" или воскрешаются из памяти. Так что наш мозг способен стимулировать сам себя — чем он и занимается большую часть времени. Если на минуту отвлечься от телефонов, наших карманных дофаминовых стимуляторов, то мысли по большей части либо мусолят прошлое, пытаясь найти в каждом воспоминании спрятанный дофамин, либо планируют будущее, пытаясь найти спрятанный дофамин в потенциальных возможностях.

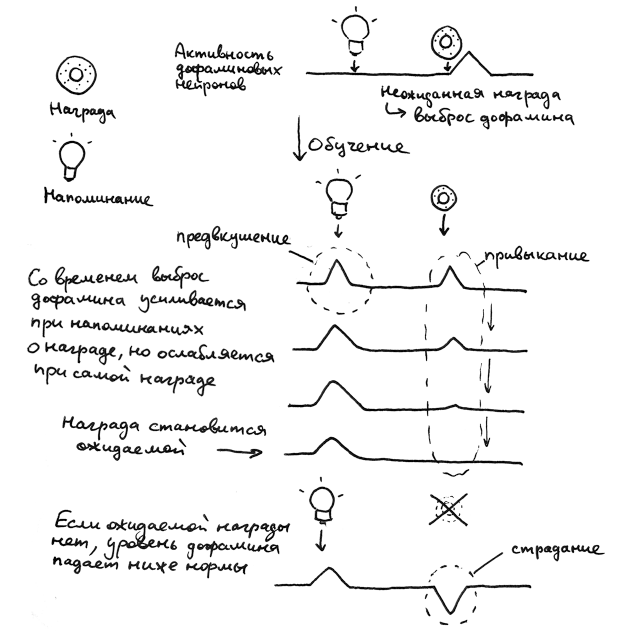

Когда происходит что-то неожиданно хорошее — пончик, море, научное озарение, веселая вечеринка, — выделяется "вознаграждение", то есть резко повышенная доза дофамина. Это вызывает радость. Со временем неожиданное становится ожидаемым, и дофамин подскакивает, когда об этом ожидании что-то напоминает — билет на курорт, фото с вечеринки. Это вызывает предвкушение. В этом случае дофамин выбрасывается уже не в ответ на внешнее событие, а в ответ на мысль о событии, что заставляет нас искать его повторения. Казалось бы, чем больше дофамина, тем веселее. Можно искупаться в море, а можно просто подумать о том, как это здорово. Стало быть, система вознаграждения должна позволять нам складывать свои удовольствия в ящик и в любой момент к ним возвращаться, как к игрушкам или фотографиям.

Но не тут-то было. У системы вознаграждения совершенно нет задачи сделать нашу жизнь малиной.

Причина страдания

Индия, VI в. до н. э. Знатный юноша по имени Сиддхартха Гаутама разочарован в человеческой природе. Вокруг него страшное неравенство, но даже богачи, купающиеся в золоте, так же несчастны, как и бедняки. У кого в кармане медная монета — тот мечтает о тысяче монет. У кого есть тысяча — хочет десять тысяч. У кого десять тысяч — хочет миллион. Всякое удовлетворение желания приводит только к еще большему желанию. "Человеку свойственно страдать", — заключает вдумчивый Гаутама и уходит из дома в странствие на поиски решения этой экзистенциальной проблемы. Согласно традиции, эти странствия Гаутамы положили начало одной из главных мировых религий — буддизму.

Подобно большинству крупных религиозных течений, за свою долгую историю буддизм растекся по многокультурному хребту Азии, разбился на разнообразные потоки и ручейки и во всех случаях претерпел такое количество политических, маркетинговых и теологических метаморфоз, что сегодня в ритуальном поклонении золотым статуям довольно сложно разглядеть идеи Гаутамы9. Но если отрешиться от всех наслоений и усложнений, то сам будущий Будда говорил, в общем, простые и удивительно здравые вещи.

В чем, собственно, идея буддизма? Если переводить на современный язык, человеческая природа, согласно учению Будды, ориентирована на то, чего нет, и поэтому в конечном итоге всегда страдает. Если удовлетворить одно желание — появится другое, побольше. Если решить одну проблему — появятся десять других. Если исправить одну ошибку, то возникнет необходимость исправить все, а поскольку это невозможно, то, кроме страдания, это ничего не вызовет. Поэтому единственный способ не страдать — ничему не сопротивляться и ничего не хотеть. Для этого нужно сознательно концентрировать свое внимание на текущем моменте, принимая его таким, какой он есть. В разработке этой техники концентрации внимания на текущем и состояло "просветление" Будды, которое в мифах больше напоминает вознесение Иисуса, но на самом деле не имеет под собой ничего сверхъестественного. "Нирвана", эта мистическая цель практикующих буддистов, буквально означает "затухание". Будда фактически учил, что для того, чтобы увидеть свет, надо сначала потушить свечи.

Это идеально соответствует сегодняшним представлениям о механике системы вознаграждения. Удовольствие вызывается чем-то непредвиденно превышающим ожидания. Это соответствует выбросу дофамина в момент получения нежданной награды. Но через несколько повторений награда уже не будет неожиданной и дофамин перестанет выделяться. Само по себе это, конечно, обидно, но еще терпимо. Самая же главная подлость в том, что если этой когда-то неожиданной, а теперь ожидаемой награды вдруг не поступает, то уровень дофамина падает ниже нормы — "мозговой индекс самооценки" уходит в минус, как акции чем-то провинившейся компании. Ощущается это как раздражение и гнев, то есть страдание.

Таким образом, сам факт того, что нам во внешней среде что-то нравится, постепенно ставит нас в зависимость от этой внешней среды. Неожиданные радости, от которых нам хорошо, со временем обязательно становятся ожидаемыми потребностями, без которых нам плохо. Победить в футбол команду из соседнего двора приятно, но если побеждать каждую неделю, то выигрывать станет скучно, а проигрывать — оскорбительно. Чтобы снова почувствовать радость победы, придется идти на городские соревнования, где можно опозориться и вернуться во двор либо победить и двинуться дальше по бесконечной дофаминовой лестнице все возрастающих желаний и их удовлетворения. Человек неизменно приходит либо к страданию, либо к эскалации желаний.

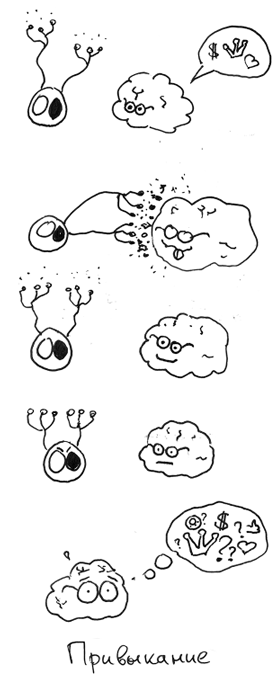

С каждым повторением события, которое когда-то приносило удовольствие, дофаминовые нейроны реагируют все меньше и меньше. Но предвкушение, то есть воспоминание о былом удовольствии, пока еще вызывает в них возбуждение. Это толкает нас к дальнейшим повторениям, толкает дворовых чемпионов на карьеру в спорте, а успешных бизнесменов — на расширение бизнеса. Система вознаграждения постоянно требует от нас повторения одних и тех же действий, но никогда не доводит до полной удовлетворенности, сопоставимой с первой, изначальной реакцией на приятную неожиданность.

В общем, в полном соответствии с учением Будды: удовольствие порождает желание, а желание порождает страдание. Смысл системы вознаграждения — не сделать нас счастливыми, а как раз наоборот, сделать нас неудовлетворенными.

Зачем же может понадобиться такая подлая система?

Болезнь Роуз Р. и других жертв летаргического энцефалита можно назвать злой пародией на буддийское просветление. Поражение черного вещества, центральной области в системе вознаграждения, привело у них к отмиранию дофамин-производящих нейронов, а вместе с ними — способности чего-то желать и чему-то радоваться. Роуз настолько ничего не хотелось, что она не могла даже захотеть встать или заговорить, хотя физически этому не было никаких преград, как показало ее краткосрочное выздоровление. Человек, которому не хочется вообще ничего, — это страшно.

На этом примере как раз и видно, в чем заключается смысл системы вознаграждения: она заставляет нас двигаться вперед. Нашим предкам была нужна система усиленного запоминания приятных неожиданностей, и под эту роль был приспособлен дофамин, который превращает эти неожиданности в ожидания. Древние животные не могли себе позволить довольствоваться приятными неожиданностями: любой источник пищи рано или поздно закончится, любая среда рано или поздно изменится. В эволюции побеждали те из них, кому дофамина все время не хватало, которых мучили воспоминания о приятном, потому что они никогда не стояли на месте и в итоге достигали большего. Что же касается душевного спокойствия, то без него вполне можно было жить.

Зачем включать свет

В прошлой главе мы рассмотрели кору больших полушарий, верховный процессор мозга млекопитающего, и пришли к выводу, что он представляет собой карту реальности, на которой каждая точка соответствует тому или иному аспекту окружающего или внутреннего мира. Эти точки — они же корковые колонки — организованы в порядке повышения их абстрактности, то есть обобщенности. Колонки разных уровней переговариваются друг с другом двумя потоками соединений: восходящим и нисходящим, и совместными усилиями вырабатывают в коре логически завершенную, внутренне согласованную модель окружающего мира.

Согласно влиятельной теории предсказательного кодирования, задача коры в целом состоит в том, чтобы любыми способами подогнать реальность под эту модель10, 11. Если в кору из глаз или ушей поступают сигналы, которые не укладываются в выработанную систему, то может быть несколько вариантов развития событий12.

Вариант первый, самый распространенный: мозг не обращает внимания. Мимо нас постоянно проходят тысячи новых, необъяснимых событий, не стыкующихся с нашим пониманием мира, но обращаем внимание мы на них только изредка. Например, в американском английском "встать в очередь" — это "get in line", "встать в линию", но в Нью-Йорке говорят: "get on line", "встать на линию". Если для типичного американца "линия" это собственно очередь из нескольких людей, то для ньюйоркца "линия" — это невидимая черта на полу, на которой эти люди стоят. Я успел прожить в Нью-Йорке четыре года до того, как мне рассказали про этот нюанс. И все это время я слышал "in line" и не задумывался о других возможностях: мне и в голову не приходило, что есть какая-то особая нью-йоркская фраза. Теперь мне так же сложно представить, что я мог ее не замечать.

Вариант второй: мозг обращает внимание и находит новую интерпретацию. Я думал, грибы на пляже не растут, а потом увидел это своими глазами, удивился и изменил свою модель реальности. Я думал, что мне на плечо села муха, а оказалось — кот махнул хвостом. Я думал, в стакане вода, а оказалось — водка (в начальной школе почему-то ходило много таких историй про стаканы водки, оставленные родителями на видном месте).

Наконец, вариант третий: мозг обращает внимание и меняет реальность так, чтобы она соответствовала модели. Ставит на место посуду. Вытирает пыль. Поправляет галстук. Собирает кубик Рубика. Пишет гневные комментарии в интернете.

В английском языке есть хорошая фраза, описывающая эту "движущую силу" коры: explain away reality, то есть дословно — "объяснить реальность прочь": не просто найти объяснение, а "отобъяснять" так, чтобы не осталось ничего необъясненного. Подогнать реальность под теорию, замкнуть ее внутри модели, всю, до конца. Согласно такому представлению, органы чувств устремляют в кору потоки восходящих сигналов, а кора пытается нисходящими сигналами (включая сигналы к движениям мышц) их задавить до состояния полной объясненности, при которой из восходящего потока выбираются только отдельные струи, а вся остальная активность подавляется. Неважно, чем достигается согласованность: изменением предсказания, изменением реальности или отсутствием интереса. Главное, что в результате побеждает максимально согласованная система соединений, и кора успокаивается до момента, пока запахи или звуки не принесут ей снизу очередной всплеск необъясненной активности.

Из этого есть любопытное следствие. Нам хочется думать, что мы руководствуемся рациональными побуждениями, стремимся к объективности, к истине. На самом деле наш мозг хочет не рациональности, а согласованности. Неважно, правда или неправда, важно, что все объяснено. Неважно, объективно или субъективно, важно, что не мешает тому, во что мы верим. "Подгонка реальности под модель" — это, конечно, упрощение целей и задач коры, но если понаблюдать за собственными мыслями, то оно неплохо описывает наше поведение и мыслительный процесс. Мы гораздо острее реагируем на отклонения от привычного, чем на само привычное. Когда я отпираю дверь в свою квартиру, то почти никогда не обращаю на это внимания и спустя несколько секунд не могу даже с уверенностью сказать, что я только что поворачивал ключ в замке. Но если в процессе я обнаруживаю, что дверь не заперта, резко "просыпаюсь" и начинаю искать объяснение. Туристы в городе смотрят по сторонам гораздо больше, чем коренные жители, потому что у них еще только формируется модель нового места, тогда как старожилы просто бродят по переулкам собственного воображения, включаясь лишь если забредут куда-то не туда.

КСТАТИ

"Предсказательное кодирование", в котором защитники теории видят основу деятельности мозга, напоминает технологию, с помощью которой уменьшается размер видеофайлов в онлайн-роликах. Если сохранять каждый кадр в виде отдельного изображения, то это занимает очень много места. Но большинство кадров похожи на соседние — обычно от кадра к кадру меняется лишь незначительная часть изображения. Поэтому размер файла можно уменьшить, если записывать в память не все кадры, а только некоторые, а в остальных сохранять лишь меняющиеся части. Так и мозг, реагируя только на отклонения от модели реальности, снижает свою мыслительную нагрузку.

Главный вопрос, о котором спорят защитники такой теории, иногда называют "проблемой темной комнаты"10, 11. Он состоит в следующем: если все, чего хочет кора, — это внутренней согласованности и объясненности, то почему она не заставляет нас забиться в темной комнате в темный угол, ничего не видеть и не слышать, не получать никакой новой информации и никак ее не объяснять? Разве не будет ли это самым простым способом достичь согласованности? Зачем туристы едут в чужие города и смотрят по сторонам, когда можно никуда не ездить и никуда не смотреть? Если кора хочет подгонки реальности под модель, то почему мы тогда вообще что-то делаем?

На мой взгляд, решение у "дилеммы" элементарное: просто сенсорными сигналами входящие соединения в кору не ограничиваются. Помимо них, в кору постоянно названивают другие отделы мозга, от "запоминающего придатка" гиппокампа и "эмоционального центра" амигдалы до подлой, хитрой и несправедливой системы вознаграждения. Они и выталкивают кору из темной комнаты, извлекая из памяти воспоминания о былых удовольствиях духа и тела: от еды и воды до всевозможных развлечений, включая путешествия, которые в воспоминаниях предстают несопоставимо привлекательнее темной комнаты. Мы знаем, например, что во время путешествия в чужой город нас ждет масса неожиданностей, которые во многом будут приятными, и это знание пересиливает тягу к согласованности. У разных людей баланс сил может быть разным: кто-то легок на подъем, а кого-то трудно вытащить из "зоны комфорта".

Кора сама по себе, может быть, и рада бы сидеть в "темной комнате". Но ей постоянно досаждают воспоминаниями старые привычки. Ее постоянно заставляют искать награду и опознавать опасность, требуют вычислений реальности, с помощью которых можно было бы избежать всего плохого и повторить все хорошее, а лучше — найти этого хорошего еще, да побольше, побольше…

Горькая ирония нашего существования состоит в том, что мы стремимся одновременно к разным вещам. С одной стороны, мы хотим спокойствия и объясненности. С другой стороны, мы хотим неожиданностей и удовольствий. В примирении этих двух стремлений, по-видимому, заключается единственный шанс человека на продолжительное счастье.

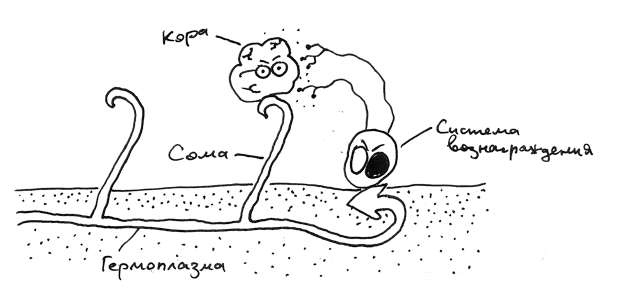

Чего ни сделаешь ради себя

Для кого мы делаем то, что делаем? Мы уже однажды задавались этим вопросом в первой части книги. Тогда мы сравнивали бактерии с эукариотами и пришли к выводу, что для бактерии нет разницы, делать ли что-то "для себя" или "для рода", тогда как для эукариот разница возникает в силу дороговизны и значимости каждого отдельно взятого организма. Эта разница окончательно формализуется с появлением многоклеточности, когда организм, несущий гены из прошлого в будущее, разделяется на половую линию, или гермоплазму, и подвластное ей тело, или сому. Гермоплазма продолжает непрерывное движение из поколения в поколение, и поэтому в ней сконцентрирован весь эволюционный процесс. Сома же рождается и умирает только однажды и поэтому во всем подчиняется генетической воле гермоплазмы.

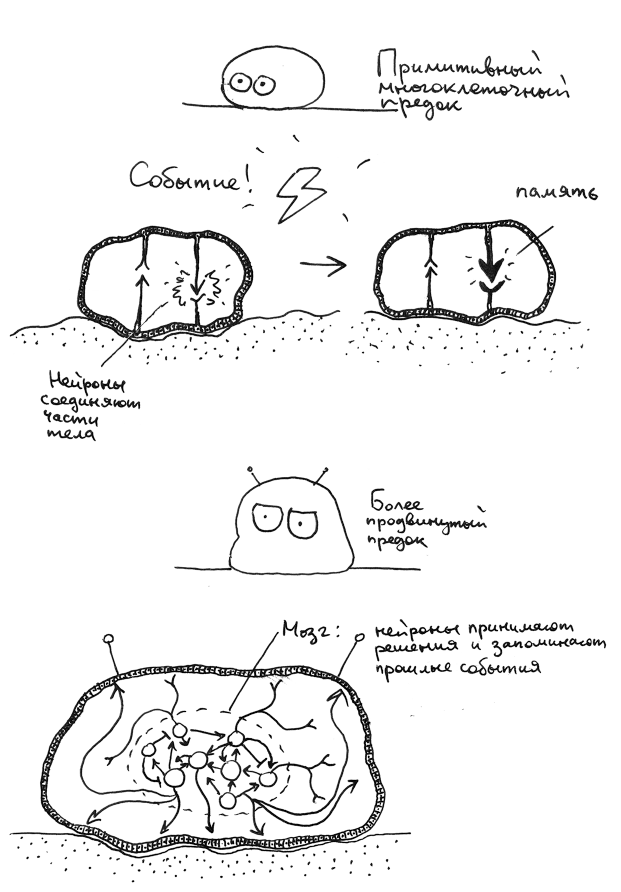

Но с увеличением и усложнением многоклеточного организма сома начинает отчасти выходить из-под влияния генов и половой линии. Поскольку все тело — это продукт одной и той же зиготы, все инструкции к его применению должны умещаться в одной клетке и одном геноме. До определенных пределов это работает: все наши клетки содержат одинаковые гены, но в этих генах записаны механизмы, по которым одни клетки превращаются в руки, другие — в ноги, а третьи — в голову. Однако предусмотреть все, что может случиться с конгломератом из триллионов клеток за годы жизни, чисто генетическими средствами просто невозможно. Поэтому гермоплазма в какой-то докембрийский момент эволюции животных предоставила соме частичную автономность — способность обучаться.

Для этого пригодились зачатки системы, изначальной задачей которой, видимо, было банальное проведение сигналов между частями тела. У отдельно взятой клетки обычно нет проблем оповестить об опасном событии весь свой одноклеточный организм, но для многоклеточного это серьезная проблема. Пронизав свой организм длинными клетками-проводниками и снабдив их электрической активностью, животные получили собственную систему быстрого реагирования. Эти клетки должны были не только проводить возбуждение, но и передавать его другим клеткам, в том числе себе подобным. Так появились нейроны и синапсы. Чем больше было у нейрона синапсов, тем больше у него было вариантов передачи сигнала. Регулируя силу синапсов по тем или иным законам, организм мог направлять свое поведение в одно или другое русло. Эти законы могли быть генетическими: "усилить синапсы, ведущие к еде", например; а могли быть совершенно не связанными с инструкциями гермоплазмы: "усилить синапсы, которые много используются". Гермоплазма не знает заранее, какие синапсы будет использовать ее сома, а значит, не имеет полного контроля над тем, как будет меняться ее нервная система в течение жизни. Так появилась память, то есть негенетическое сохранение телом закономерностей собственной, индивидуальной жизни.

Эта логика частичной автономности мозга от генов оказалась с точки зрения генов успешной стратегией. Предоставив животному способность обучаться, гены избавились от необходимости миллионами лет оттачивать каждый рефлекс и предусматривать каждую возможную ситуацию, теряя в этом процессе эволюционной оптимизации миллионы дорогостоящих организмов, только чтобы потом начинать все заново, когда условия среды вдруг изменятся. Вместо этого животное могло само регулировать свое собственное поведение, постоянно анализируя ситуацию и на лету учитывая любые изменения окружающего мира. Это позволило животным дольше жить и быть крупнее — при наличии мозга даже такое крупное и долгосрочное вложение капитала, как слон или тигр, может себя оправдать. С позиций гермоплазменной диктатуры автономия мозга приемлема, если только указать ей, в каком направлении двигаться.

Так мозг и развивался сотни миллионов лет. Начавшись как сеть передачи сигналов от органов чувств к мышцам, постепенно он развился в автономную "машину понимания", управляемую генетическими мотивациями. Собственно передача сигналов в мышцы отошла на второй план: бóльшая часть мозга превратилась в систему синапсов, то есть в систему обобщений, чья основная функция перешла от собственно действий к принятию решений о том, какие именно действия совершать.

Этот процесс по-прежнему находился под генетическим контролем. Любая "машина понимания" — часть сомы, а значит, она умирает каждое поколение, то есть не имеет влияния на вечность, тогда как гермоплазма продолжает эволюционировать и, следовательно, контролировать любые эксцессы мозга. Если бы мозг вдруг захотел прыгать в пропасть, то гены, позволившие такую безалаберность, быстро бы проиграли более строгим генам, подавляющим такие идеи инстинктом самосохранения. Поэтому автономия мозга работает только в определенных пределах — гены держат мозг в узде.

Но развитие "понимающих" способностей мозга неизменно оказывалось генетически выгодным, особенно в трудных ситуациях, таких как мезозойское "ночное бутылочное горлышко", когда предки млекопитающих были вынуждены прятаться от динозавров. Поэтому логическим развитием автономии мозга стало появление коры больших полушарий — универсальной машины понимания всего, независимо от природы и источников сигнала. Эта машина настолько эффективно и глубоко анализировала реальность, что угнаться за ней гены уже не могли. По этой причине они в конце концов пошли на принципиальную уступку — позволили коре самой выбирать, чего хотеть.

Расчет гермоплазмы, конечно, был сугубо генетический. Гены интересуются только тем, с какой вероятностью и в каких количествах их передадут из поколения в поколение. Но автономный мозг настолько хорошо управляет поведением, что даже частичная автономия его мотиваций обычно идет генам на пользу. Задав общие направления движения: не погибать, хорошо питаться, размножаться, ничем не удовлетворяться, — гены предоставили коре самой решать, что это значит и какими способами достигается. Вверив коре частичный контроль над системой вознаграждения, гены отпустили поводья, которыми удерживали мозг.

Получив в распоряжение свободу действий, мозг стал заполнять мышлением и поведением все пространство возможностей, которое мог найти. Путь к еде и размножению в некоторых случаях оказывался столь сложным и запутанным, что требовал интерпретации и обобщения невиданных до сих пор пластов информации, и в процессе ее переработки мозг узнавал и понимал то, что никогда не было доступно генам. В некоторых случаях, как в нашем отряде приматов, это привело к такому колоссальному увеличению способностей мозга, что он стал мыслить о немыслимом: например, начал анализировать свою собственную активность. Наращивание автономии мозга в конечном итоге привело к тому, что мозг осознал окружающий мир, а затем и сам себя.

Конечно, гены никуда не делись, как никуда не делось и тело, сформированное миллиардами лет эволюции на благо этих генов. Но теперь в организме сосуществовали две разнонаправленные мотивации: мотивация генов, требующая движения вперед, сквозь поколения, и мотивация личности, требующая автономии. Эти мотивации и видны в работе системы вознаграждения и коры. Средний мозг, этот древний, гермоплазменный орган контроля за поведением, продолжает диктовать нам волю наших предков. Но кора, автономный орган индивидуального понимания реальности, говорит нам, что это бессмысленно. "Разве я — это гены?" — спрашивает кора и стремится жить по-своему, но неизменно натыкается на дофаминовые волны страдания, которыми гены пытаются вернуть себе контроль над сомой.

Причина человеческого страдания в том, что мы многоклеточные эукариоты, которые слишком много понимают о собственной жизни.

Экономика буддизма

Как же спастись от страдания? Есть ли выход из постоянного цикла желаний и зависимостей? Вариант, предложенный Гаутамой, — это контроль внимания, то есть медитация. Человек умеет направлять внимание туда, куда хочет. Без такого контроля мы постоянно роемся в собственном сознании, пытаясь найти удовлетворение либо в прошлом, либо в будущем, и никогда не бываем ничем удовлетворены. Если же концентрироваться на текущих событиях и стараться никак их не оценивать, то неожиданностей будет меньше, но и зависимостей тоже будет меньше. Чем "тише" привычный фон стимуляции, тем яснее на нем заметны простые, повседневные радости — разговоры с друзьями, пейзаж за окном, даже собственное дыхание. Но избавиться от привычки постоянно думать о прошлом или будущем очень сложно. Это требует коренной перестройки мотивационной системы, накопленной за годы веселой и насыщенной жизни. В этом и состоит буддийская практика.

Если буддийская медитация кажется чересчур радикальным вариантом, то предлагаю тот же посыл переписать в экономических терминах. Если система вознаграждения — это система финансирования, то так ее можно и воспринимать. Дофамин — это деньги, которые гермоплазма выделяет нам, организмам, на благие дела. Если воспринимать этот дофамин как конечный ресурс, то все встает на свои места. Можно растратить весь свой дофамин на игры в телефоне и схватки в соцсетях. Но тогда не остается дофамина на чтение книг, которые на фоне яркого, звенящего, переливающегося экрана оказываются слишком скучными. Иногда можно бросить весь имеющийся дофамин на вечеринку века — просто надо заранее понимать, что остаток недели придется сидеть на хлебе и воде, в дофаминовом смысле. Зато если сэкономить, воздержаться от ненужных трат на суету, то настоящие радости жизни становятся еще радостнее.

Самое интересное, что это касается не только и даже не столько активных действий, сколько мыслей. Чем больше чего-то хотеть — тем больше дофамина тратится на холостое повторение приятной мысли, которая постепенно приедается и становится ожидаемой. Если человек годами мечтает о чем-то конкретном, то при достижении этой заветной мечты обычно он в лучшем случае ничего не чувствует, а в худшем — чувствует глубокое разочарование. Об этом повествует, например, великий роман американского классика Ф. Фицджеральда "Великий Гэтсби". Гэтсби посвящает всю свою жизнь и все свои амбиции возвращению упущенной любви, для чего накапливает огромное состояние и поселяется в особняке, расположенном через залив от дома своей пассии. Каждую ночь он возносит руки к зеленому огоньку, светящемуся на пристани возле ее дома, будто поклоняясь неведомому божеству. Но, как только возлюбленная Гэтсби наконец падает в его объятия и многолетние мечты становятся реальностью, мистическое зеленое свечение внезапно оказывается обычным фонарем. Иногда мечтам лучше оставаться мечтами.

Счастливая жизнь — это компромисс между свободолюбивой сомой и фашистской гермоплазмой. Совсем необязательно отказываться от всех желаний, более того, как показывает пример летаргического энцефалита, это мучительнее любой зависимости. Нужно просто балансировать бюджет. В долгосрочной перспективе не так важно, откуда вы черпаете счастье, — важно, как вы с ним обращаетесь. Неважно, какая у вас профессия, какая машина и сколько у вас денег. Наше поведение ведет нас в сторону повышения дофамина, но эта дорога ничем не заканчивается. Никакое целенаправленное действие не может привести к долгосрочному повышению счастья, потому что любое достижение цели ведет к появлению новой цели — человек реагирует на изменения, а не на конкретное состояние. Если принять этот факт как данность, то становится понятно, что счастье в принципе можно найти только в процессе, а не в результате.

Смысл жизни — не решение задачи, а состояние вопрошания.