8. ЗЕРКАЛО

Делай меня точно, мама, —

Я хочу вырасти красивым.

Делай меня ночью, мама, —

Я не буду агрессивным.

Мумий Тролль

Крысы, как и люди, любят шоколад. Если кусочек шоколада поместить в прозрачный ящик, крыса быстро разберется, как ящик открывается, и с удовольствием съест свою награду. Но если рядом в таком же тесном ящике запереть другую крысу, то первая крыса освободит и товарища, и награду и поделится со спасенной крысой шоколадом1.

Почему крыса так поступает? Если исходить из того, что живые существа действуют всегда в собственных интересах, то неясно, зачем освобождать из тюрьмы конкурента за лакомство, тем более с ним делиться. Почему бы не съесть все самой, а уж потом при желании освобождать вторую крысу? Да и вообще, почему крысу обязательно должны волновать страдания незнакомого животного? Мух, например, такие глупости не волнуют.

Это явление, при котором один организм добровольно делает что-то полезное для другого организма, но при этом бесполезное или вредное для себя, называется альтруизмом. На первый взгляд в нем можно увидеть противоречие теории Дарвина, и сам классик по своему обыкновению на этот счет сильно переживал и много оправдывался. Альтруизм — по определению нечто, что не приносит пользу, а, наоборот, отнимает ресурсы. Почему же тогда естественный отбор не пресекает любые подобные нежности? Разве не будет крыса, съедающая всю шоколадку, сильнее крыс, съедающих каждая по половине?

На самом деле альтруизм не противоречит дарвинизму, а прекрасно в него вписывается. В этом, кстати, состоит главная мысль уже упоминавшегося опуса Ричарда Докинза "Эгоистичный ген" (The Selfish Gene). Все объясняется, если смотреть на жизнь не с точки зрения организмов, как мы обычно делаем, а с точки зрения информации. Жизнь действительно всегда действует в собственных интересах. Просто собственные интересы генов — живой информации — необязательно совпадают с собственными интересами организмов — машин для выживания этой информации.

Гены — это не просто куски ДНК, а их последовательность, то есть конфигурация, то есть абстрактная информация, заложенная в материальном носителе. Одни и те же гены одновременно существуют во многих организмах, как файл может одновременно содержаться на нескольких устройствах. То есть под контролем одного и того же гена одновременно находится не одно животное, а все животные, у которых есть этот ген.

В большинстве случаев генам выгодно, чтобы все им подконтрольные организмы думали только о себе: охотились на свою пищу, защищали себя от опасностей, производили максимум своего потомства. В типичных условиях это обеспечивает гену максимум размножения. Но бывают ситуации, когда гену выгоднее по-разному распределить роли между своими "машинами для выживания".

Сложные сообщества муравьев и пчел — это как раз пример такого перераспределения: из одного и того же генома происходят солдаты и рабочие, заботящиеся о потомстве, а также половые особи, это потомство производящие. Если рассматривать каждого муравья по отдельности, можно подумать, что рабочие и солдаты провалили экзамен по теории Дарвина и бессмысленно истратили ресурсы на производство собственных тел. Но с точки зрения генов они просто вспомогательные органы в целом крайне успешной машины.

Подобным образом можно рассматривать и альтруистичные наклонности других животных. Крыса, которая съедает всю шоколадку сама, выигрывает с точки зрения крысы. В краткосрочной перспективе это может помочь и ее генам: эгоистичная крыса оставит больше потомства, чем другие, которые остались без шоколада. Но рано или поздно наступят тяжелые времена, и в этой ситуации единственным способом выживания окажется сотрудничество. В таких условиях скорее выживут те крысы, которые друг другу помогают. Тот, кто спасает товарища из ящика и делится с ним шоколадом, с большей вероятностью сам оказывается спасен в аналогичной ситуации, поэтому "гены альтруизма" оказываются эффективнее в долгосрочной перспективе, чем "гены эгоизма". Альтруистичная крыса может проигрывать эгоистичной крысе с крысиной точки зрения, но при этом побеждать с генетической точки зрения. В общих чертах именно так звучит современное объяснение альтруизма.

Самая главная проблема этого объяснения состоит в том, что оно хорошо работает только в отношении близких родственников. Гену альтруизма нужны гарантии, что у окружающих тоже есть гены альтруизма, иначе альтруизм будет слишком опасным в долгосрочной перспективе: ты всем помогаешь, а тебе — никто. Если у двух организмов похожие гены, значит, они управляются отчасти единой силой. Если альтруизм выгоден одному, то с большой вероятностью он выгоден и другому. В результате возникает взаимопомощь, и гены альтруизма побеждают. Альтруизм в отношении братьев и сестер объяснить таким образом просто.

Гораздо сложнее объяснить, почему животных может нервировать факт страдания чужих, неродственных особей. Зачем генам спасать другие гены, если у них нет гарантий взаимности? Крыса, обученная добывать шоколад, безо всякого шоколада побежит к ящику с незнакомой крысой и освободит ее. Макака, обученная получать награду при нажатии кнопки, перестанет это делать, если одновременно бить током другую макаку2.

О том, как быть с таким неродственным альтруизмом, среди эволюционных биологов до сих пор ведутся споры. Возможно, отчасти дело в том, что альтруистическое поведение, которое мы пытаемся напрямую объяснить теми или иными силами эволюции, на самом деле лишь побочное следствие чего-то большего. Дело не в том, что отбор благоволит крысе, которая слепо помогает каждому встречному. Благоволит он той, которая понимает, что такое ящик; что, если тебя туда засунут, будет очень неприятно; и, самое главное, что крыса, которая там заперта в данный момент, ощущает себя именно таким образом.

За что капуцины не любят огурцы

Живые организмы во все времена реагировали друг на друга. Хищнику нужно опознать жертву, жертве — хищника. Пчеле нужно разглядеть цветок, а растению — найти гриб для микоризы. Светлячки привлекают друг друга вспышками света, а одноклеточные водоросли тем же методом отпугивают всех, кто к ним прикасается3.

Такие способы взаимодействия иногда называют "рефлекторными", от слова "рефлекс". Есть стимул: другая особь. Есть ответ: реакция организма. Этой реакции не нужно учиться, она уже отточена эволюцией. О ней не нужно думать, то есть комбинировать с другими знаниями, накопленными за время жизни. Врожденный рефлекс — это прямой контроль генов над поведением.

Но нам, людям, знаком и другой способ взаимодействия с окружающими, который иногда называют "рефлексивным", от слова "рефлексия". Мы не просто реагируем на других людей, как мы реагируем на яркий свет или на удар по коленной чашечке. Мы примеряем людей на себя — и именно это помогает нам их понимать. Человеческое общение — это не просто череда рефлексов, а активный мыслительный процесс, в котором чужой организм, с его ощущениями, эмоциями и умозаключениями, моделируется внутри нашего собственного сознания4.

Если рефлекторное взаимодействие — это стандарт поведения в царстве животных, то рефлексивное взаимодействие — уникальный случай. Вопрос в том, каковы границы этой уникальности. Пару веков назад подобные вещи считались исключительно человеческой способностью, продуктом биологического и культурного превосходства нашего вида над остальными животными. Сегодня ясно, что границы "рефлексивности" должны включать по меньшей мере других приматов, а как показывает пример с крысами и шоколадом — видимо, и других млекопитающих.

Приматолог Франс де Вааль в своих лекциях показывает великолепное видео про обезьян-капуцинов (его можно найти, загуглив "Capuchin monkeys reject unequal pay"). Рядом стоят две клетки с капуцинами, перед ними — ученый. Обезьяны знают, что если они дадут ученому камень, то получат съедобную награду. Но у ученого припасено две разных награды: огурец (что при отсутствии альтернативы обезьяну вполне устраивает) и виноград (то есть награда гораздо более вкусная). Обе обезьяны протягивают ученому камни, но одна получает огурец, а другая виноград. Поначалу первая обезьяна с удовольствием ест свой огурец и не капризничает. Но увидев, что второй обезьяне за ту же работу дают виноград, она в негодовании швыряет огурец обратно в ученого, высовывает руки из клетки, безуспешно пытаясь выхватить еду, затем подбирает еще один камень, проверяет его на прочность (может, у меня неправильные камни?), снова отдает ученому, но все равно получает огурец. Обезьяна приходит в полнейшую ярость, колотит клетку, дергает решетку и визжит на несправедливого ученого как ужаленная5.

Для человека эти эмоции предельно понятны. Именно так мы реагируем на любую вопиющую несправедливость: лихорадочно пытаемся найти из нее выход, а если выхода нет, приходим в ярость. Но в этом-то и суть эксперимента: обезьянам-капуцинам никто не объяснял, что такое справедливость. Это чувство в них заложено от природы, генами, как тяга пчелы к цветку или тяга светлячка к вспышке света. Разница в том, что если реакция насекомого на свет — это рефлекс, то реакция обезьяны на несправедливость — это рефлексия.

Дело ведь не в том, что обезьяна так ненавидит огурцы. Внешний вид огурца сам по себе не вызывает у нее рефлекса отторжения. Если бы не было второй обезьяны, то поедание огурца было бы для первой обезьяны вполне приятным занятием. Дело в сопоставлении собственного опыта с опытом другого животного. Капуцин воображает себя на месте капуцина-соседа и, проделав такую мысленную операцию, осознаёт, что его собственный опыт не настолько хорош.

Именно так мы в принципе понимаем других людей. Когда мы смотрим на человека, испытывающего боль, мы отчасти воспринимаем эту боль как свою собственную, что видно, например, по активации тех же отделов мозга, что и при настоящей боли. Когда мы слушаем чью-то речь, мы повторяем чужие слова у себя в голове, как будто сами их формулируем. Это хорошо заметно на примере пациентов, страдающих афазией Вернике, при которой затруднена связь слов со смыслом. Чтобы понять, что им говорят, эти пациенты стараются как можно быстрее повторить услышанное — и если им это, хоть и с большим трудом, удается, то мысль до пациента доходит, а если нет, то он не понимает сказанного6, 7.

В 1990-е гг. в научной литературе пользовались популярностью так называемые зеркальные нейроны, в которых часть нейробиологов видела основу человеческой эмпатии и социальности8. Некоторые нейроны, как выяснилось, активируются, когда совершается какое-то действие, причем неважно, совершает его сам обладатель нейронов или кто-то другой, за кем он наблюдает. Например, макака тянется к игрушке на столе, и у нее в моторной коре активируется определенный набор клеток. Если к этой же игрушке потянется ученый, то у макаки активируются те же самые клетки, как бы "отражая" действие другой особи. Подобные "зеркальные нейроны" в моторной коре есть и у человека. Если их временно инактивировать (это можно сделать без хирургического вмешательства, с помощью безопасной электрической стимуляции), то у человека ухудшается понимание того, что делают другие люди9.

Сегодня "зеркальные нейроны" уже не считаются чем-то особым и магическим, так как понятно, что они всего лишь один из примеров общего принципа, по которому работает человеческая социальность10, 11. В данном случае мы моделируем в своей моторной, "двигательной" коре движения других. Но точно так же мы моделируем чужие эмоции в своей эмоциональной коре, чужие слова в своей языковой коре, чужую боль в своей болевой коре и так далее. Весь наш мозг — это одно большое зеркало.

"Рефлексия" — это ведь и значит "отражение". Этим словом выражается идея, на которой стоит социальность млекопитающих. Для человека эта идея интуитивна, а для большинства животных — немыслима.

Оно — то же самое, что я.

Миллиард лет одиночества

Типичное животное проводит взрослую жизнь в одиночестве, задумываясь о компании, только когда наступает время размножаться. Иногда даже и это необязательно. Рыба, например, может теоретически вылупиться из яйца, вырасти, отложить где-нибудь икру и умереть, не встретив за свою жизнь ни одной другой рыбы того же вида (хотя на практике такое, конечно, маловероятно). Но у млекопитающих есть по крайней мере один момент в жизни, когда мы гарантированно взаимодействуем с родственным существом: рождение.

Институт материнства существовал среди нашей ветви синапсид еще до динозавров. Самые ранние, палеозойские ископаемые, свидетельствующие о заботе о потомстве, были обнаружены в Южной Африке: скелет синапсида-матери и четверых ее детенышей12. Похожие семейные группы были характерны и для цинодонтов, более поздних мезозойских синапсид, от которых произошли млекопитающие13. Но этих наших предков от нас отличала важная деталь: они были яйцекладущими.

Когда-то в палеозое амниотические яйца с их водонепроницаемой оболочкой казались вершиной эволюционной биотехнологии. Благодаря им амниоты победили амфибий и распространились во все уголки планеты. Но в тяжелые времена мезозоя "сухопутные яйца" устарели. Не в силу своей сухопутности, а в силу сдвига эволюционных приоритетов. Если в середине палеозоя все заботились о влаге и высыхании, а к концу думали только о кислороде, то теперь свет сошелся клином на температуре.

Вынужденные уменьшиться и перейти на ночной образ жизни, предки млекопитающих столкнулись с проблемой чрезмерного охлаждения, которую они решили, резко увеличив интенсивность обмена веществ. Но уменьшенные яйца точно так же охлаждаются с повышенной скоростью, а сам зародыш еще слишком маленький, чтобы производить собственное тепло. Так что теплокровному животному, которое согрело само себя, нужно еще согреть потомство. Для этого надо либо все время сидеть на яйцах, либо просто засунуть их внутрь тела и так ходить14, 15.

Первым вариантом пользуются птицы. Из-за полета они не могут носить на себе лишний вес, так что вместо этого откладывают огромные яйца, которые лежат в гнезде. Это опасно, потому что, пока птица летает, яйца охлаждаются. Еще хуже то, что птичьи яйца — главный фастфуд природы, куча калорий безо всяких усилий, любимый всеми, кто может до них дотянуться. Но летают птицы в основном днем, когда яйцам не так холодно, и оставляют их обычно в недоступном месте, куда без крыльев не добраться. Так что для птиц периодическое насиживание хранящихся в гнезде яиц — вполне приемлемый вариант.

Для предков же млекопитающих такой номер бы не сработал, потому что они жили на земле и вели ночной образ жизни. Оставленные яйца неминуемо либо съедались бы, либо быстро охлаждались. Поэтому звери, в отличие от птиц, наоборот, уменьшают яйца до минимального размера, не запасая в них тепло или питательные вещества, а просто подключая их к материнскому организму изнутри, на весь период развития. Это называется беременностью.

Внутриутробное развитие позволяет млекопитающим долго развиваться в постоянно теплых условиях, что существенно расширяет возможности организма и повышает готовность к взрослой жизни. Но, помимо тепличных условий, у внутриутробного развития есть и менее очевидное эволюционное следствие: живорождение обеспечивает нам гарантированную встречу с матерью. В этой встрече и нужно искать истоки понимания людьми друг друга16.

В огне твоих расширенных зрачков

Млекопитающие — это профессиональные матери. Даже название этой нашей группы отражает не что иное, как материнскую заботу о потомстве, кормление своих детей собственным телом. У большинства современных млекопитающих женского пола, помимо млечных желез, есть и другой орган с похожей функцией — плацента, то есть интерфейс подключения зародыша к матери на время беременности. Млекопитающие настолько заботятся о потомстве, что превращают свое тело в ходячий детский сад.

КСТАТИ

Раньше считалось, что молоко — уникальный признак млекопитающих, но в последние годы выяснилось, что очень похожие вещества есть, например, у пауков17 и насекомых18. Так что название нашей группы несколько потеряло уникальность.

Со времен изобретения нашими одноклеточными предками анизогамии, то есть разделения труда между женской и мужской гаметами, забота о потомстве была почти по определению материнским делом. Сам факт наличия в яйце питательных веществ — это уже забота, а все остальное — просто новые версии той же самой идеи.

Тем не менее большинство млекопитающих матерей вовсе не рвутся заботиться о потомстве спонтанно. Для этого им требуется химическая подготовка беременностью19. Плацента на протяжении вынашивания плода извергает в материнский кровоток массу гормонов, без которых мышь, например, к своим детям совершенно равнодушна (в отличие от обезьяны, у которой материнский инстинкт может проснуться и без беременности). С этой точки зрения отношения большинства матерей и детей среди млекопитающих можно считать типично "рефлекторными" — ведь они полностью контролируются врожденными механизмами, не требуют обучения или мышления и легко отключаются блокировкой гормонов16.

По крайней мере, часть из этих "рефлекторных" механизмов материнства в ходе эволюции млекопитающих были усложнены, переведены в разряд "рефлексивных" и приспособлены под другие формы социальных взаимоотношений. Я имею в виду прежде всего окситоцин-вазопрессиновую систему.

Окситоцин (главный у женщин) и вазопрессин (главный у мужчин) — похожие гормоны, регулирующие массу функций организма и мышления. Например, окситоцин усиливает сокращения матки и ослабляет боль при родах — возможно, в регуляции беременности и состоит его изначальная функция. Интереснее же всего его психологические эффекты. Долгое время окситоцин считался "гормоном любви": позитивной молекулой, которая обеспечивает привязанность матери к ребенку и наоборот, а половых партнеров "влюбляет" друг в друга. Но это слишком "рефлекторные" интерпретации человеческих отношений: секс вызвал выброс гормона, человек влюбился.

На самом деле окситоцин, если можно так выразиться, сидит на грани между рефлексом и рефлексией. Он вызывается и тем и другим, вызывает и то и другое и таким образом эволюционно связывает их между собой20, 21.

У человека, действительно, есть вполне конкретные стимулы, вызывающие выделение окситоцина, и роды среди них — главный и самый "рефлекторный". Но в других случаях выброс окситоцина — не просто рефлекс, а продукт мышления, то есть рефлексии. Что, помимо родов, вызывает у человека выброс окситоцина? Секс22, 23. Прикосновение24. Зрительный контакт21. Задушевный разговор25. Но только в том случае, если человек, с которым вы проделываете эти операции, вам симпатичен. А это огромное но, потому что рефлексами "симпатичность" объяснить очень сложно. Чтобы влюбиться, недостаточно услышать человеческую речь или почувствовать человеческое прикосновение — нужно, чтобы ваш мозг проанализировал все, что он знает о говорящем или прикасающемся, и только в случае общей благосклонности к этому человеку выделил вам в кровь дозу окситоцина.

Что происходит, когда окситоцин оказывается в крови? С одной стороны, вещи вполне "рефлекторные", вроде снижения стресса и расслабления мускулатуры. Но окситоцин — это не героин, который вызывает эйфорию независимо от контекста и ситуации. Главные психологические эффекты окситоцина тоже "рефлексивные". Окситоцин не превращается напрямую в любовь, а как бы усиливает восприятие других людей26. Повышаются щедрость27, доверие28 и взаимопонимание29. Улучшается распознавание эмоций в выражениях лица30. Снижается страх встретиться глазами31. То есть окситоцин действует на нашу способность "отражать". Под его влиянием мы впускаем людей к себе в душу, прощупываем их личность собственными ощущениями, обдумываем их мысли своими словами. А это, как нетрудно догадаться, ведет к душевным разговорам, прикосновениям и сексу, то есть ровно к тому, что и вызвало выброс окситоцина.

Это система потрясающей элегантности. Что объединяет разговор, секс, прикосновение, зрительный контакт и роды? Все это действия, в которых гарантированно участвуют два человека. Если вы смотрите кому-то в глаза — это означает, что вам в глаза тоже кто-то смотрит: оба участника получают окситоциновый заряд. Если вы с кем-то разговариваете, то этот кто-то одновременно разговаривает и с вами. Элегантность состоит в том, что окситоцин, одновременно выделившийся в каждом из двух организмов, как бы усиливает их симметрию. При родах окситоцин выделяется одновременно у матери и ребенка и привязывает их друг к другу. Чем больше два человека, испытывающих взаимную симпатию, смотрят друг другу в глаза, тем больше они хотят продолжать это делать. Чем дольше люди разговаривают, тем охотнее разговаривают в дальнейшем. Окситоцин — это реакция на взаимность, вызывающая взаимность.

Благодаря этому окситоцин в крови на каком-то этапе секса или разговоров становится самосбывающимся пророчеством. Окситоцин подобен огню, который начинается с небольшой щепки и поначалу легко затухает, но разгораясь, превращается в могучий костер, уже не гаснущий без внешнего вмешательства. Так работают все крепкие, долгосрочные человеческие взаимоотношения, такие как дружба и любовь.

Родственные окситоцину молекулы есть даже у беспозвоночных. Но у синапсид с развитием материнства этот гормон, по-видимому, стал использоваться для рефлекторного привязывания матери к своему ребенку, а ребенка — к матери16, 20. С развитием мозга наших предков к этой системе естественным образом подключалось все больше и больше мощностей и "рефлекторное" привязывание стало "рефлексивным"4. Матери стали не просто исполнять механические ритуалы, а вглядываться в собственных детей и задумываться о том, что им может быть нужно. А вслед за матерями и все мы стали вглядываться друг в друга, да так друг другом увлеклись, что в конце концов заговорили. Рефлекс материнства превратился в рефлексию материнства, надстроенную над этим рефлексом, а та в конечном итоге легла в основу рефлексии как общего подхода к социальности.

Окситоциновая система — необязательно причина этого превращения, но по крайней мере один из механизмов, расширивших свою физиологическую роль с рефлекса на рефлексию. На этом примере видна эволюционная логика событий. Способность "отражать" других и к ним привязываться повысила древним млекопитающим выживаемость потомства благодаря улучшенному материнству, но, помимо этого, подарила им целый новый способ взаимодействия друг с другом. В дальнейшем этот способ взаимодействия разросся за пределы отношений между матерью и ребенком. Фактически социальность млекопитающих — это форма материнского инстинкта, распространенная и на других особей. Материнство-плюс.

Почему не чихуа-хуа

Очевидно, что человек чем-то уникален, и эта уникальность как-то связана с культурой и цивилизацией, то есть продуктами работы человеческого мозга. Мы, люди, не самые большие, не самые быстрые, не самые сильные, но даже самые заядлые энтузиасты улиток и одноклеточных (это я про себя) не возьмутся спорить с тем, что мы самые умные.

Но что это значит — быть самым умным? Откуда берется этот ум и чем именно он у нас настолько уж резко отличается? Если не вглядываться в других животных, то кажется, что между нами пропасть. Мы летаем в космос, а они кидаются какашками. Но стоит попытаться найти эту пропасть на карте, описать ее в более конкретных выражениях, разглядеть ее в нервной системе человека в сравнении, скажем, с шимпанзе или с дельфином, как пропасть исчезает и становится совершенно непонятно, что вообще такого особенного в этом кайнозойском животном, Homo sapiens.

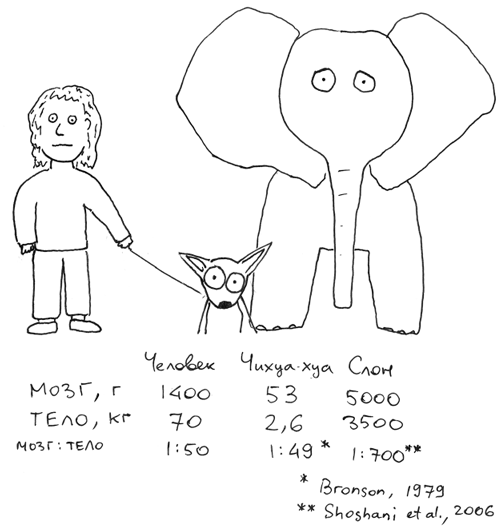

Мозг человека выделяется среди млекопитающих и по общей массе, и по площади поверхности, но главным образом — относительно размеров нашего тела, а не в абсолютном измерении32. Мозг слона или кита существенно крупнее, чем человеческий. Кто сказал, что ум должен измеряться относительно размеров тела? Скорость компьютера из расчета на килограмм его веса мы не замеряем. Если соотношение размера мозга и размера тела — секрет человеческого успеха, то становится непонятно, почему миром не правят чихуа-хуа: миниатюрные собаки по этому показателю не уступают человеку, правда не из-за увеличенного мозга, а из-за уменьшенного тела. Прежде всего человек выделяется по суммарному количеству нейронов, хотя и в этом несколько уступает слонам. Правда, у тех нервные клетки иначе распределены по мозгу, что затрудняет прямые сравнения33. В общем, хоть человеческий мозг и особенный, пропасти между нами и другими животными на физическом уровне нет34, 35.

Мерясь мозгом со слонами или собаками, трудно избежать подспудного антропоцентризма: в данном случае аксиомы, что чем мозг больше, тем он лучше. С человеческой точки зрения трудно представить, что кому-то может не понадобиться быть умным. Хищникам нужно быть умнее, чтобы лучше охотиться на жертву. Жертве нужно быть умнее, чтобы лучше скрываться от хищника. Интеллект, казалось бы, помогает вообще в любой деятельности, на которую способен животный организм. Почему же тогда все остальные млекопитающие не развили себе мозг с такими же возможностями, как у нас? В чем таком особенном мы преуспели на своем эволюционном пути? Если так ставить вопрос, то божественные объяснения нашей исключительности всплывают сами по себе.

На самом деле с эволюционной точки зрения быть умнее — необязательно полезно. Мозг потребляет колоссальное количество энергии в теле, и без того расходующем немыслимые киловатты: у человека грамм мозга сжигает в 10 раз больше питательных веществ, чем усредненный грамм его организма. Вдобавок чем мозг крупнее, тем он тяжелее и тем легче его повредить. Так что у увеличенного мозга есть своя цена. Но главное в том, что на каком-то этапе увеличение мозга просто перестает приносить пользу большинству млекопитающих, как среднему пользователю — наращивание оперативной памяти компьютера. Если бы мозг, увеличенный вдвое, помогал выживать носорогам, то за миллионы лет он у них обязательно увеличился бы вдвое. Наш мозг крупнее, чем у большинства млекопитающих не потому, что мы лучше умеем эволюционировать, а потому, что нам это в ходе эволюции зачем-то понадобилось, а им — нет.

Зачем тогда вообще нужен большой мозг? Что может оправдать повышенные энергетические расходы и риски, связанные с раздутой нервной системой? Чтобы это понять, ученые сопоставляют размеры мозга разных млекопитающих, пытаясь найти закономерности, объединяющие всех, у кого мозг непропорционально большой в сравнении с другими близкими группами. Выясняется, что увеличение мозга среди млекопитающих никак не связано, например, с положением животного в пищевой цепи. Ни хищники, ни травоядные в целом не выделяются какими-то особенными мозгами. Размеры мозга не связаны сколь-либо очевидной закономерностью ни с ночным или дневным образом жизни, ни с морской или наземной средой, ни с размерами тела, ни со скоростью движений. С размерами мозга у млекопитающих стабильно связан только один параметр их образа жизни: сложность социальной организации36.

Такая связь наблюдается, например, у парнокопытных и хищных. Среди них есть множество разнообразных подгрупп, различающихся размерами мозга и образом жизни. В подгруппах, где мозг увеличен относительно размеров тела, одновременно наблюдается повышенное количество социальных видов. Вывод, который делают из этого сторонники так называемой гипотезы "социального мозга" состоит в том, что жизнь в группах для млекопитающих — задача беспрецедентной сложности, и именно ее "системными требованиями" обусловлена связь между социальностью и размерами мозга. Вычислительные запросы социальности — единственное, ради чего может понадобиться увеличивать мозг до неестественных размеров37.

Но даже на фоне других млекопитающих, склонных к групповой жизни, это совместное развитие мозга и социальности ни у кого не достигает таких масштабов, как у приматов. У них размеры мозга связаны не просто с наличием, а со сложностью социальных отношений. Чем больше особей входит в социальную группу того или иного вида, тем крупнее у этого вида мозг. Самые большие мозги у приматов, которые умеют друг у друга учиться, друг друга обманывать и друг с другом играть, то есть делать все то, что мы привыкли считать уникальными свойствами человеческого общения.

Традиционно считалось, что человек умнее всех, и поэтому он так здорово общается с окружающими. На самом деле, если верить в гипотезу "социального мозга", все наоборот: мы начали с общения и именно ради него стали самыми умными. Гигантский мозг — дорогое и сомнительное удовольствие, которое можно оправдать только колоссальной ментальной нагрузкой, нужной для конкретной задачи: поддержания сложных общественных отношений.

Наш мозг был сформирован обществом. Благодаря ему мы, приматы, были умнее всех задолго до того, как стали людьми. Так что перед тем, как подойти к особенностям именно человеческого вида, стоит приглядеться к другим обезьянам — нашим ближайшим соседям по эволюционному древу.

Деревянный сосуд

Вымирание нептичьих динозавров освободило огромное количество ниш, в которые немедленно ринулись млекопитающие. Каждая из современных подгрупп этих животных возникла в результате реализации одной из возможностей, открывшихся в кайнозойской природе. Все эти подгруппы — эксперты в чем-то своем.

Эксперты в области охоты — отряд хищные: собаки, кошки, медведи. Эксперты в области убегания от хищников — копытные: газели, антилопы, лошади. Китообразные представляют млекопитающих в море, кроты — под землей, а рукокрылые, то есть летучие мыши, — в воздухе, правда почти исключительно ночью. Пожалуй, единственная доступная позвоночным ниша, которую млекопитающие за редкими исключениями обходят стороной, — дневной полет. Эта ниша занята птицами, непревзойденными мастерами своего дела.

С этой точки зрения появление многообразия млекопитающих кажется почти предопределенным. Они заполнили освободившиеся ниши, как вода заполняет сосуды, и приобрели форму этих сосудов, соответствующую требованиям той или иной возможности. Дельфины стали похожи на рыб, кошки отрастили острые клыки и когти, а летучие мыши — перепонки между пальцами. Никто не мог предполагать, что крыло летучей мыши будет устроено именно таким образом — и у птиц, и у птеродактилей крылья устроены по-другому. Но появление крылатых млекопитающих в принципе было закономерностью, которую можно было ожидать.

Отряд приматов впервые появляется в геологической летописи около 55 млн лет назад, через 10 млн лет после падения Чикшулубского метеорита, уничтожившего мезозойских динозавров. Как и другие отряды млекопитающих, приматы сформированы своей нишей. Эта ниша — деревья39, 40.

Приматов отличают длинные, гибкие, подвижные лапы с большим пальцем, противопоставленным остальным четырем. Эти лапы идеально приспособлены под хватание веток. Лазать по деревьям, в принципе, умеют и другие животные — белки, например. Судя по ископаемым, приматы на первых порах своей эволюции просто очень хорошо хватались за ветки, но со временем развили эту способность в уникальный способ трехмерного передвижения.

Обычно этот способ передвижения называют "прыжком", но это плохо его описывает. Прыжок в человеческом понимании — это движение, создаваемое ногами, отталкивающими тело от поверхности. Таким способом прыгать с ветки на ветку и белки тоже неплохо умеют. Но обезьяний прыжок обычно делается руками — передними конечностями, на которых можно раскачиваться всем телом при движении по деревьям. Собственно, руки как нечто отличное от ног и есть приспособление к такому прыжку — у большинства млекопитающих, в том числе и у самых древних приматов, передние конечности очертаниями похожи на задние.

Эта способность передвигаться в трех измерениях для приматов сродни полету, только на высоте, ограниченной верхушками деревьев. Но если для обычного полета нужно просто махать крыльями, то, чтобы летать между деревьями, деревья нужно видеть. Видимо, поэтому большинство приматов оставили ночной образ жизни в прошлом.

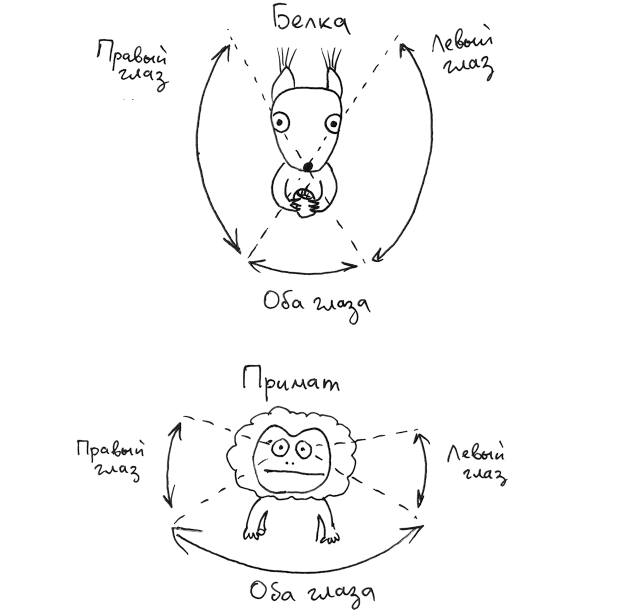

Исторически сложилось так, что главный орган чувств ночных млекопитающих — обоняние. Дневные приматы полагаются на обоняние меньше, чем, например, грызуны или хищные, и вместо этого развивают себе зрение42–44. В предыдущей главе я упоминал, что человекообразные обезьяны различают больше цветов, чем большинство млекопитающих. У зрения приматов есть и еще одно достоинство: наши глаза на лице расположены спереди и смотрят одновременно на одно и то же. Это отличает нас, например, от все той же белки, чьи глаза расположены по бокам головы.

На первый взгляд может показаться, что беличье зрение лучше, потому что у белки гораздо шире угол зрения — она видит даже то, что находится сзади. Зачем направлять два глаза на один и тот же предмет? На самом деле вопрос в том, для чего это зрение используется. Боковые глаза характерны для типичных жертв, когда главная задача — замечать опасность с любой стороны. В таком случае угол зрения действительно крайне важен. Но у типичных хищников, кошек или сов например, глаза расположены спереди, как и у нас. Это уменьшает угол зрения, но зато придает ему повышенную трехмерность.

Сопоставляя слегка различающиеся изображения, поступающие из двух глаз, мозг вычисляет удаленность предметов, на которые оба эти глаза направлены, то есть глубину. В это сложно поверить, потому что, закрывая один глаз, мы не сразу замечаем, что картинка стала "плоской". Это вопрос привычки: поскольку обычно у нас открыты два глаза, мы просто помним пропорции предметов. Если по-пиратски прикрыть один глаз повязкой и так походить по незнакомым местам, то рано или поздно вы обязательно обо что-нибудь споткнетесь или с чем-нибудь столкнетесь.

Хищники пользуются стереоскопическим зрением, чтобы, например, точно рассчитывать атаку из засады. Не совсем понятно, для чего эта трехмерность была нужна первым приматам (возможно, как раз для охоты на насекомых, а может быть, для добычи труднодоступных плодов), но в конечном итоге именно она позволила им "летать" с дерева на дерево в трех измерениях45.

Я описываю это передвижение в подробностях потому, что возникновение рук у приматов — это почти такая же значимая веха в нашей истории, как возникновение языка. Руки у них появляются при жизни на деревьях, но скоро деревья исчезнут, и это запустит последовательность событий, закономерным результатом которых станет появление человека.

Любовь для разлуки, брак навсегда

Как мы установили выше, социальность — способность понимать чужую особь, как себя самого, — в какой-то степени характерна для многих млекопитающих, включая, например, крыс. Скорее всего, прообразом этой социальности стали отношения матери и ребенка, сформировавшиеся в мезозойские времена благодаря малым размерам, теплокровности и живорождению.

Но возникший в кайнозое отряд приматов — просто ярмарка социальных организаций. Сегодня в этом отряде встречаются все возможные варианты общественного устройства, которые вообще можно представить. Для горилл характерны патриархальные гаремы с одним брутальным самцом и несколькими женами. Гиббоны, наоборот — образец семейной идиллии, при которой отец с матерью вместе заботятся о потомстве. Бонобо предпочитают коммуны с несколькими самцами и несколькими самками.

Видимо, этот последний коммунальный вариант был изначальным: он появляется среди приматов на самых ранних этапах их истории, одновременно с переходом к дневному образу жизни. Выйдя из тени, приматы стали сбиваться в группы с общими интересами, которые с развитием мозга постепенно становились более стабильными и более сложными36. Гаремы и моногамные пары, по такой версии, происходят из коммун, а не наоборот.

Как объяснить, что приматы стали сбиваться в кооперативные группы, явно не сводящиеся к отношениям матери и ребенка? Чтобы животные захотели сотрудничать друг с другом, им должно быть очень туго поодиночке. Почему тяжело живется одиночным приматам? Именно потому, что они вышли из-под защиты ночи.

Взобравшись на деревья, приматы получили доступ к новой нише, не занятой другими крупными животными. Но в такой нише гораздо удобнее существовать при хорошем освещении, что закономерно выдавило приматов в дневное время суток. В свою очередь, это поставило их перед проблемой, когда-то стоявшей перед всеми синапсидами: днем сложнее защищаться от хищников. Эта проблема настолько опасна для одиночного животного, что ради ее решения гены обезьян пошли на кооперацию, а значит — на альтруизм. Именно преимуществами коллективной обороны сегодня объясняют изначальное возникновение социальных групп в отряде приматов, а вместе с тем — и тенденцию к увеличению мозга.

Среди других млекопитающих социальность, по-видимому, обычно связана напрямую с заботой о потомстве. Для летучих мышей, хищных и парнокопытных (а также для птиц) характерны резкие различия между видами, живущими в моногамных парах, и остальными, живущими поодиночке: у "парных" видов мозг стабильно больше. Получается, что в целом среди млекопитающих моногамия — это самая сложная форма социальности. Что может быть сложного в моногамии? Нужно каким-то образом заставить мужчину, который по своей эволюционной природе совершенно не расположен ни о ком заботиться, бросить все и на протяжении многих лет помогать женщине. С точки зрения самки, это означает, что нужно с умом подходить к выбору надежного самца, а также уметь делить с ним роли. С точки зрения самца, это означает полную перестройку мотиваций и приоритетов, что тоже не так просто осуществить без усложнения мозга.

Но у приматов такой зависимости размеров мозга от моногамии не наблюдается. Для них характерны крупные мозги независимо от типа брачных отношений. Что прослеживается у приматов, так это связь между мозгом и размерами группы. Другие млекопитающие тем умнее, чем лучше они заботятся о потомстве, а приматы тем умнее, чем больше у них друзей.

Чуть выше мы заключили, что социальность млекопитающих может быть "материнством-плюс". Началось все с матерей, которым по определению выгодно вкладывать ресурсы в потомство, а далее к "рефлексии материнства" подключились другие субъекты и объекты. Но "плюс" у разных групп разный. У многих млекопитающих "материнство-плюс" — это материнство плюс отцовство, то есть парная забота о потомстве и моногамия. Другое дело приматы. Те исторически были озабочены не столько заботой о потомстве, сколько защитой от дневных хищников. Поэтому их "материнство-плюс" распространяется на целое общество. Приматы способны воспринимать всех своих соплеменников с той же глубиной и интенсивностью, с которой родители воспринимают детей, а половые партнеры — друг друга.

Что же касается моногамии, то у приматов она тоже встречается, но не в качестве изначального варианта, а в качестве следующего этапа эволюции коммуны. "Семейные" приматы (гиббоны, например) происходят от групповых приматов, а не наоборот. Поэтому в отличие от, скажем, моногамных грызунов, моногамные обезьяны хранят в себе эволюционную память о большой толпе народа. История человека — это как раз и есть пример перехода от коммунальности к моногамии при сохранении способности к групповому общению. Мы любим и детей, и супругов, и друзей.

Здесь можно снова вспомнить окситоцин — гормон материнства (он же "гормон взаимности"), повышающий доверие, взаимопонимание и так далее. Интересно, что у людей этот эффект, вызванный конкретным человеком, распространяется и на других окружающих. В любвеобильном настроении кажется, что вы любите всех и все любят вас. На самом деле эксперименты показывают, что это не совсем так. Окситоцин действительно вызывает мягкие "плюшевые" чувства по отношению ко всем "своим", а не только к тому человеку, с кем вы разговариваете или, скажем, целуетесь. Но одновременно окситоцин повышает агрессию и недоверие ко всем "чужим". Просто в хорошем настроении вы об этом не задумываетесь46–48.

В общем, окситоцин и здесь рассказывает эволюционную историю. Наша социальность — это не просто слепая любовь. Это стадное чувство. То, что мы воспринимаем как любвеобильность, на самом деле повышенный контраст между "своими" и "чужими", или, как сказали бы биологи, — между ингруппой и аутгруппой. Наше общество основано на защите от врагов. Поэтому с происхождением первых приматов связано почти все плохое, что есть в человеческих отношениях: ненависть, предрассудки, шовинизм, войны. Все это результаты "рефлекторного" недоверия к тем, кого мы "рефлексивно" опознаем как "чужих", в совокупности со столь же "рефлекторным" доверием к "своим".

На заре жизни на Земле сообщества генов, плавающих по гидротермальным источникам, формализовали свои общественные отношения, изолировав "свои" гены от "чужих" в пределах замкнутой капсулы, то есть клетки. Миллиарды лет спустя уже сами клетки формализовали свои общественные отношения, изолировав "свое" пространство от "чужого" замкнутым эпителием, что положило начало многоклеточным животным. В кайнозойскую же эру животные, а именно приматы, точно так же формализовали свои общественные отношения искусственной границей, изолировав "своих" от "чужих" в собственном сознании.

Эмерджентность, эмерджентность и еще раз эмерджентность.

Зачем нужны руки

Примерно с этого этапа начинается большинство книг про эволюцию человека, поэтому я лишь мельком упомяну заключительные эволюционные штрихи, превратившие наших человекообразных предков в собственно человека. Около 3 млн лет назад сдвиг континентальных плит в Африке привел к изменению климата в восточной части континента49, 50. Более влажный запад оставался покрытым тропическими лесами, но на осушенной территории современной Эфиопии леса сменились саванной, то есть высокой травой. Приматы, оказавшиеся на этой территории, были вынуждены спуститься с деревьев. Поскольку движение по ветвям уже отчасти приспособило их к вертикальной ориентации тела, логическим развитием событий на земле стало возникновение прямохождения51.

Чем передвижение на двух ногах лучше стандартного, четвероногого варианта? Бегать не помогает. Рожать — сильно мешает. Но у двуногого животного есть огромное преимущество: свободные руки. Еще Дарвин отмечал, что без свободных рук, а значит без прямохождения, человек не мог бы научиться швырять камни или вытачивать топоры52.

С дальнейшим развитием биологии стало, впрочем, понятно, что человек не единственное животное, которое ходит на двух ногах. Даже не считая динозавров (в том числе орлов и куриц), для которых это норма, на двух ногах иногда ходят другие обезьяны, а также, например, медведи. В геологической же летописи прямоходящие приматы появляются на миллионы лет раньше, чем каменные орудия, с которыми Дарвин связывал двуногость.

Дарвиновская гипотеза "свободных рук" вернулась к жизни уже в наше время, правда акцент делается уже не на орудиях, а на семье. Эту влиятельную гипотезу, объясняющую происхождение человека взаимоотношениями матерей и отцов, предложил Оуэн Лавджой, человек с почти карикатурно говорящей фамилией ("Lovejoy" — значит "Счастье любви")53.

Согласно гипотезе Лавджоя, главная функция рук не в том, что они помогают создавать и швырять орудия, а в том, что они помогают носить ценные вещи, а именно еду и детей. Благодаря рукам еду необязательно съедать там, где ее добыли, ее можно отнести в сохранное место и оставить на потом или передать семье. Кроме того, используя руки, мать может одновременно собирать еду и нести ребенка, сидящего у нее на спине. В условиях саванны все эти возможности стали особо актуальны, потому что количество еды уменьшилось, а расстояния, которые требовалось преодолевать в поисках фруктов или орехов, увеличились. Лавджой предположил, что все это привело к человеческому прямохождению, семейной структуре общества и свободным рукам, которые, в свою очередь, открыли новые возможности для охоты и изготовления орудий. Наконец, такой новый образ жизни с расширенными возможностями подтолкнул мозг человеческих предков к дальнейшему увеличению даже по сравнению с остальными приматами. Отчасти это увеличение могло быть связано и с переходом на мясную диету, который некоторые ученые тоже считают одним из ключевых этапов превращения обезьяны в человека54, 55.

Итак, главное в этой версии событий то, что руки помогают приматам носить ценные вещи. До недавнего времени считалось, что человек в этом смысле уникален, так что проверить данную гипотезу было невозможно. Но сегодня известно, что даже шимпанзе используют свое частичное прямохождение именно в таких целях56. Например, при наличии двух разных видов орехов, один из которых встречается повсюду, а другой редкий и вкусный, обезьяны чаще встают на две ноги, когда несут ценные орехи. То есть инстинкт взять что-то в руки, чтобы не потерять, должен был существовать у наших общих предков еще до того, как человек спустился с деревьев. Прямохождение просто вывело эту идею на новый уровень. Это не то чтобы доказывает гипотезу Лавджоя, но делает ее более правдоподобной.

Есть и другие версии причин прямохождения, часть из которых, впрочем, не исключает компромисса с гипотезой Лавджоя. Некоторые антропологи, например, ставят в центр событий необходимость охлаждения организма, которое якобы достигалось благодаря голому вертикальному телу, обдуваемому ветрами саванны57, 58. По этой версии мозг к тому моменту был уже таким огромным, что перегревался и мог продолжать увеличиваться только при усиленной теплоотдаче. Еще существует любопытная, но сегодня уже забытая большинством специалистов и воспринимаемая скорее как курьезная гипотеза "водной обезьяны", при которой человеческая двуногость, лысое тело и особые свойства теплообмена объясняются этапом эволюции, на котором наши предки вели полуводный образ жизни, населяя прибрежное мелководье59.

Так или иначе, последний миллион-другой лет все основные тенденции в эволюции человека очевидны. Мы выделяемся из приматов множеством характеристик — относительно крупным мозгом, относительно редкой семейной структурой, прямохождением, рационом питания, — но ни один из этих признаков не делает нас уникальными. Все они в большей или меньшей степени прослеживаются и среди других представителей приматов. Пропасть между человеком и обезьяной при ближайшем рассмотрении оказывается не пропастью, а всего лишь узкой расщелиной между камнями.

И все-таки пропасть существует. Просто искать ее нужно не в размерах мозга, не в температуре тела и не в гормональных сигналах, а в чем-то эмерджентном, что состоит изо всех этих компонентов, но решительно к ним не сводится.

Если отбросить гипотезу о богоизбранности, то существует только одно человеческое свойство, которое годится на роль такой эмерджентной пропасти. Мы изобрели это свойство, по разным оценкам, примерно 70 000–200 000 лет назад. Оно выделяет нас не просто из приматов, а вообще из всего живого, когда-либо населявшего эту планету. Это свойство превращает человека из обезьяны в новую форму жизни. Это новый подход к существованию, перестройка принципов эволюции, внезапностью и масштабами последствий сопоставимая разве что с кембрийским взрывом. Это свойство, зародившееся в последние мгновения нашей эволюционной истории, неразрывно связано с происхождением вида, который антропологи называют "анатомически современный человек"60. Именно на этом нашем свойстве стоят цивилизация, культура, наука, история, искусство, да и вообще человеческая личность, к возникновению которой мы будем подбираться всю оставшуюся часть книги.

Это свойство называется языком.