11. очарованная личность не в силах сосредоточиться

Возможно, читатель уже обратил внимание на то, что до сих пор мы не затрагивали излюбленную тему филологических обсуждений — кальки. В классическом учебнике Розенталя калькам посвящен целый параграф. Вот определение, которым он открывается:

Одним из способов заимствования является калькирование, т.е. построение лексических единиц по образцу соответствующих слов иностранного языка путем точного перевода их значимых частей или заимствование отдельных значений слов. Соответственно различают кальки лексические и семантические.

Среди примеров калькирования, которые дает Розенталь, — водород. Русское название этого химического элемента буквально переведено с французского hydrogène — слова, изобретенного в 1783 г. Антуаном Лавуазье. Французский химик, в свою очередь, построил это название по модели им же придуманного oxygène — “кислород”. История открытия кислорода весьма живо описана в стихотворении Ефима Ефимовского 1984 г., которое вы могли читать в детстве:

Та история простая…

Джозеф Пристли как-то раз

Окись ртути нагревая,

Обнаружил странный газ.

Газ без цвета, без названья.

Ярче в нем горит свеча.

А не вреден для дыханья?

(Не узнаешь у врача!)

Новый газ из колбы вышел,

Никому он не знаком.

Этим газом дышат мыши

Под стеклянным колпаком.

Описанные события происходили в 1774 г. В тот же год Пристли поехал во Францию к Лавуазье обсуждать свое открытие. Французский коллега продолжил эксперименты Пристли и подтвердил, что речь идет о составном компоненте воздуха. К 1777 г. он придумал для него название — oxygène. Сам Лавуазье составил это слово из двух греческих корней — oxýs “кислый” (ср. наше уксус) и génos “род”. То есть во французском это тоже заимствование, хотя и прямое. “Кислым” новооткрытый газ оказался из-за ошибки Лавуазье — ученый решил, что это вещество входит в состав всех кислот. На самом деле кислый вкус кислотам сообщают ионы водорода, описанного Лавуазье несколько лет спустя. По аналогии с oxygène он назвал его hydrogène — думаю, перевод не требуется: даже те из нас, кто не владеет греческим, знают, куда полагается залезать в гидрокостюме!

Англичане, очевидно, в знак признательности Лавуазье, сохранили его термины, слегка переиначив на английский лад (oxygen, hydrogen — с ударением на первом слоге), а вот немцы и русские предпочли перевести. По-немецки они звучат как Sauerstoff, Wasserstoff — букв. “кислое вещество”, “водяное вещество”. Мы видим, что у немцев перевод более вольный — “род” оказался потерян, тогда как русское слово воспроизводит оба компонента буквально.

Как устроен этот тип заимствований? При ближайшем рассмотрении очевидно, что не так, как те, что мы рассматривали в предыдущих главах. Заимствуется не само слово и даже не отдельные его части — используется лишь словообразовательная модель. Кальки поэтому нельзя отнести к настоящим лексическим заимствованиям, и слова типа водород точнее называть морфологическими кальками, а не лексическими.

1. Морфологические, или словообразовательные, кальки

Этот тип заимствований очень древний и характерен главным образом для книжной речи. Отличный материал для изучения таких калек — переводы Библии и раннехристианской литературы. Так, церковнославянский язык изобилует кальками с греческого: богословъ (theológos), Богородица (theotókos), богоносьць (theophóros), благочьстие (eusébeia), живописьць (zográphos), сребролюбие (philargyría), кумирослужение (eidōlolatréia), человѣколюбие (philanthropía) и т.д. Многие из них прижились в литературном русском языке и сохранились до наших дней.

С петровской эпохи популярность калькирования начинает снижаться, русский язык все чаще идет по пути прямых заимствований. Но и в это время кальки не перестают появляться — например, в географических названиях. Так, Средиземное море в древнерусскую эпоху называлось Великим. Нынешнее название — калька с латинского mare Мediterraneum. Немцы тоже в этом случае используют кальку — Мittelländisches Мееr (ныне чаще Mittelmeer). Особая волна калек приходится на вторую половину XVIII в., когда в России складывается язык фундаментальных наук, светской философии и художественной литературы. Многие слова, вошедшие тогда в обиход, приписывают авторству конкретных людей: например, предмет (калька с лат. objectus) — М. В. Ломоносову, личность (с франц. personnalité или английского personality) — Н. М. Карамзину.

Проверить, действительно ли то или иное слово имеет автора, непросто. В этимологических словарях кальки не фигурируют, а составители учебников не ссылаются на первоисточники. Так, например, слово личность, судя по данным Национального корпуса русского языка, действительно вошло в употребление при жизни Карамзина, но означало чаще всего совсем не то, что в наши дни, — его основным значением было “личный выпад”, то, что мы сейчас называем переходом на личности. А Карамзин действительно один из первых, кто использовал это слово в современном значении: “Чувство бытия, личность, душа…” — в “Письмах русского путешественника” (1793), но там же он применяет его и в старом смысле. Примерно в то же время слово личность в привычном нам значении употребил А. Н. Радищев в эссе “О человеке, его смертности и о бессмертии”: “Где же будет память твоя? Где будет прежний ты, где твоя особенность, где личность?” Но изобрел ли Карамзин слово личность, сказать трудно. Нам хочется, чтобы у языковых инноваций был автор, творец. Это отвечает сразу двум мифам — во-первых, представлению о роли великих людей в истории, во-вторых, представлению о том, что язык находится под нашим контролем и мы управляем его развитием.

Вне зависимости от того, есть ли автор-гений у слов личность, влюбленный/влюбиться, нравственность, впечатление, влияние, сосредоточить, эти слова настолько прочно утвердились в русском языке, что кажется, будто они были всегда. На самом деле все это исторически недавние кальки с французских слов: personnalité, énamouré/énamourer, moralité, impression, influence, concentrer. Вряд ли старше их популярное ныне слово духовность: как ни удивительно, древнерусский язык его не знал. Как раз у этого слова автор, вероятно, есть — оно впервые появляется в начале 1750-х гг. в философских сочинениях В. К. Тредиаковского и в его употреблении означает “нематериальность” как свойство Бога. В своих эссе Тредиаковский активно экспериментировал с переводами философской лексики методом калькирования, поясняя терминологию на нескольких языках — латыни, греческом и французском. Хотя к слову духовность пояснения он не дает, весьма похоже, что и оно сконструировано Тредиаковским. Для XVIII в. примеры из Тредиаковского — единственные, которые нам известны. В общее употребление это слово входит только со второй трети XIX в. и тогда же приобретает современное значение, а по-настоящему популярным становится лишь с 1880-х гг.

Что за чудеса — слово духовный в русском языке было как минимум с XI в., а слово духовность от него додумались образовать только много веков спустя? Не станем томить читателя: это калька с французского spiritualité, существовавшего еще в эпоху Возрождения. А оно, в свою очередь, калькировано со средневекового латинского spiritualitas. Аналогичным способом образовано слово нравственность — от французского moralité, которое восходит к латинскому mores “нравы”.

Эту группу русских калек второй половины XVIII в. отличает характерная особенность: многие из них обозначают абстрактные понятия. Как раз в это время в Россию проникают светская литература и философия европейского Просвещения. Столкнувшись с языковой традицией, непрерывно развивавшейся со времен Античности, русские переводчики почувствовали, что им катастрофически не хватает лексики, — и принялись разрабатывать собственный понятийный аппарат. Задача была в конечном итоге решена блестяще.

Важную роль кальки сыграли и в науке, только там источником был не французский язык, а латинский или немецкий. Например, обыкновенное слово насекомое — не что иное, как калька с латинского insectum, от in- (латынь не различает значения “в” и “на”) + sectum, причастие среднего рода от глагола secare “резать”. То есть насекомое — значит покрытое насечками (такое впечатление производит естественная сегментация тельца насекомого). В современном русском языке это слово не только перестало быть чисто научным термином, но и во многом утратило смысловую прозрачность. Непросто опознать в нем кальку без специальной подготовки.

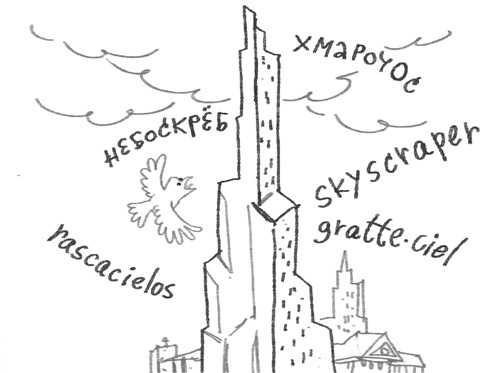

Мода на морфологические кальки в русском языке переживала подъемы и спады, но полностью их приток никогда не прекращался. Например, в XIX в. к нам приходят взаимодействие (нем. Wechselwirkung) и всесторонний (нем. allseitig), с начала XX в. — небоскреб (англ. skyscraper). Последнее слово оказалось чемпионом по калькированию. Практически во всех языках оно не заимствовано из английского, а переведено буквально или почти буквально: нем. Wolkenkratzer, франц. gratte-ciel, исп. rascacielos, греч. ouranoxýstis, укр. хмарочос. В ряде случаев первый элемент взят со значением “облако”, а не “небо”; в языках Юго-Восточной Азии, напротив, меняется второй элемент — там предпочитают не “скрести” небо, а “целовать”. Однако конструкция остается неизменной.

Из примеров с небоскребом и водородом видно, что морфологические кальки используются отнюдь не только в русском языке. Развитая традиция калькирования бытует в немецком. Мы уже приводили примеры с водородом и кислородом. Среди более современных примеров — Fernsehen “телевидение” (от fern “дальний” и sehen “видеть”) и Fernsprecher “телефон” (то же + sprechen “говорить”). Здесь тоже переведены по отдельности греческие и латинские корни слов: tele- “дальний”, — visio- “зрение”, — phōn- “звук”.

Еще более активно калькирование применяется в исландском. Причиной тому языковая политика Исландии, о которой рассказывалось в главе 1. Всем, кто читал лесковского “Левшу”, памятно слово мелкоскоп — шуточный полуперевод микроскопа. Лесков, вероятно, был бы в восторге, знай он, что исландцы называют микроскоп smásjá — от smár “маленький” и sjá “смотреть”. Биология по-исландски líffræði, от líf “жизнь” и fræði “знание”, что, собственно, неудивительно — ведь греческие компоненты этого слова значат то же самое. Соответственно геология — jarðfræði (jörð — “земля”, с перегласовкой), география — landafræði: исландцы предпочли не делать различие между -логией и -графией, зато уточнили первый компонент, который означает “землю” в смысле “страны”, тогда как jörð — это “земля” в смысле “планета”. Баскетбол по-исландски körfubolti, от karfa “корзина” (англ. basket) и bolti “мяч” (англ. ball). И тому подобное. Потому, кстати, убежденность исландцев, будто они успешно оберегают свой язык от иностранной экспансии, безосновательна. С точки зрения языкознания морфологические кальки — самые настоящие заимствования, просто другого типа, не лексического.

Одна из самых любопытных историй, связанных с морфологическими кальками, стоит за словом новояз. В наши дни оно закрепилось в публицистике и даже дало заглавие книге Б. М. Сарнова — “Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма” (М.: Материк, 2002). Как известно, оно позаимствовано из романа британского писателя Джорджа Оруэлла “1984” (стоящая в заглавии дата — анаграмма года, когда был написан роман, 1948). Разумеется, новояз — перевод-калька, в оригинале у Оруэлла newspeak. Оруэлл дает целый ряд слов из newspeak, выдуманного языка государственной пропаганды будущего, и во многих из этих слов просматривается общий принцип — двусоставность:

doublethink — двоемыслие

Ingsoc — Ангсоц (сокращение от английский социализм)

crimethink — преступмысль (в другом переводе — мыслепреступление)

duckspeak — уткоречь (в другом переводе — речекряк)

Minitrue — Миниправ (сокращение от Министерство правды)

Miniluv — Минилюб (сокращение от Министерство любви)

Все эти слова Оруэлл выдумал сам. Однако принцип, по которому они построены, им не выдуман, а заимствован из… русского. Оруэлл опирался на словообразовательные инновации 1920-х гг., так раздражавшие русских эмигрантов: Коминтерн, колхоз, райком, нарком, полпред, продмаг. На самом деле этот тип сокращений не изобретен большевиками — подобные комбинации возникли еще в Первую мировую войну, например, командарм. Но из-за бурного распространения этого новшества в послереволюционное время оно стало автоматически ассоциироваться с политикой большевиков.

Что же специфичного в этих словах и чем они отличаются от двусоставных слов старого времени, типа благолепие или броненосец? То, что они образованы с усечением основ и даже корней, причем усечение производится, так сказать, по живому — без оглядки на границы морфем в исходных словах. Например, нарком произведено от народный комиссар, но нар- не корень — ведь в слове народ очевидный корень -род с приставкой на-. А в слове полпред — от полномочный представитель — роль второго “корня” играет приставка. Неудивительно, что такое словообразование казалось дореволюционной интеллигенции безграмотным. В 1946 г. наркоматы переименовали на старый лад в министерства, однако мода на сокращения уже утвердилась, и у нас появились Минкульт, Минздрав и т.д.

По-английски во многих случаях это усечение непереводимо, поскольку значительную часть английской лексики составляют чистые односложные корни. Слова типа newspeak и doublethink по-английски выглядят хоть и непривычно, но не экзотично (ср. football). Однако с Ангсоцем и министерствами у Оруэлла получилось на славу. Можно задаться вопросом, почему Оруэлл не скопировал русский способ сокращения слова министерство — надо бы не Minitrue, а Mintrue. Видимо, причины в том, что вариант mini- смешнее, ибо ассоциируется с миниатюрностью. Когда благодаря отмене идеологической цензуры роман Оруэлла стало возможно опубликовать у нас, переводчики встретили его newspeak как старого знакомого. Неологизмы Оруэлла не только отлично переводятся на русский, но даже обогатили лексикон русского языка — слова новояз и двоемыслие прочно вошли в употребление. Придирчивый лингвист, правда, отметит, что двоемыслие образовано не по новой советской, а по старой русской модели — по образцу двоеверия и двоедушия. А вот новояз вполне соответствует тому типу словообразования, который подразумевается у Оруэлла. Оказывается, побывать на чужбине и вернуться кружным путем на родину могут не только слова (пистолет) и даже не только части слов (суффикс -ник в слове битник), но и словообразовательные модели.

2. Семантические кальки

Так называются случаи, когда исконное слово языка приобретает новое значение под влиянием иностранного. Старые учебники по этому поводу вспоминают слово картина в значении “кинофильм” — в русском языке это калька с английского picture. Но мы-то живем в XXI в. Достаточно протянуть руку и нащупать компьютерную мышь. Слово мышь в обозначении этого предмета — прямой перевод английского mouse. Устройство получило это название потому, что провод, идущий от корпуса, напоминает хвост, хотя современные мыши часто бывают беспроводными. А когда вы выходите из программы, вы закрываете окна. Это тоже прямой перевод с английского — close windows. Ни слово мышь, ни слово окно в русском языке не имели значений, связанных с компьютерами, до того как компьютерными терминами стали их английские эквиваленты. Немцы тоже назвали это устройство Maus, французы — souris, финны — hiiri, греки — pontíki: все это названия животного, на которое охотятся наши коты. А для португальцев она “крыса” — rato (бытовой португальский язык не различает мышь и крысу, первичное же значение корня rat- в романских языках именно “крыса”). Из английского, стало быть, заимствовано не само слово (в отличие, например, от слова компьютер), а лишь его новое значение.

Исландцы — как мы уже знаем, большие любители калькирования — передают понятие “машина” как vél. В древнеисландском оно обозначало “хитрость, прием, ухищрение”. Почему было выбрано именно оно? Да потому, что таково было первоначальное значение латинского слова machina, от которого происходят наше машина и родственное ему французское machine. Следы этого значения сохранились в нашем слове махинация.

Конечно, без семантических калек не обошлась и наука. Например, наше электрическое напряжение — это калька с французского tension électrique, которое, в свою очередь, переделано на французский лад из итальянского tensione elettrica. Этот термин придумал в XVIII в. Алессандро Вольта. И французское слово tension, и русское слово напряжение существовали до открытия электричества — как термины механики и как обозначения человеческого состояния души или тела. Они приобрели новое значение вслед за итальянским словом. Так же поступили и немцы — они использовали слово Spannung с аналогичным значением. А вот англичане проявили оригинальность: по-английски, конечно, известно выражение electric tension, но общепринятым термином стало voltage — название, понятное дело, образованное от фамилии самого автора открытия.

Когда мы говорим о климатическом поясе, то слово пояс — это калька с греческого слова zṓnē, первичное значение которого и есть “пояс” (хотя нам известна и климатическая зона: иногда выбор между калькой и прямым заимствованием — дело вкуса). Мелькающая в заголовках современной прессы темная материя, которая до сих пор будоражит умы астрономов, — калька с немецкого Dunkle Materie, названия, которое придумал швейцарец Фриц Цвики в 1933 г. Но в русский язык оно попало, очевидно, не напрямую из немецкого, а через посредство английской кальки — dark matter. Таким же образом лингвистика приобрела слово союз. Оно существовало еще в древнерусском языке, но означало только союз людей (у него было еще несколько устаревших ныне значений, таких как “связка чего-нибудь”, но ни одного, относящегося к частям речи, среди них не было). В Новое время это слово было переосмыслено по аналогии с латинским conjunctio, которое тоже этимологически обозначает “соединение, связывание”.

Ну и, чтобы окончательно не скатиться в занудство — история научных терминов к этому располагает, — расскажем про слово, на которое в наши дни обычно принято реагировать непроизвольным хихиканьем: член. Еще в 1968 г. словарь Ожегова признавал за ним общее значение “часть тела (чаще о конечностях)”, хотя в этом смысле оно уже тогда употреблялось редко и было невероятным архаизмом: поиск в Национальном корпусе русского языка за 1950–1960-е гг. дал только примеры типа член партии или член семьи. Нынешнее его употребление — сокращение от медицинского термина детородный член, которое является калькой с латинского membrum naturale.

Конечно, это не та латынь, на которой разговаривали древние римляне в помпейских термах, — это стыдливый эвфемизм, придуманный средневековыми врачами. Несомненно, он был в учебниках, которыми пользовался Франсуа Рабле, потому что автор “Гаргантюа” в 6-й главе, где речь заходит о гульфике, использует французскую кальку с этого термина — membre naturel (в переводе Н. М. Любимова, соответственно, детородный член). Мой поиск в Google Books показал, что во французском это был легитимный медицинский термин вплоть до XVIII в., а затем он из употребления вышел — возможно, потому, что прилагательное naturel утратило значение “детородный” (французскому языку XIX–XX вв. оно уже неизвестно).

В древнерусском языке применительно к этой части тела использовались выражения срамной удъ или тайный удъ. Само по себе слово удъ обозначало “часть тела вообще”, “конечность”. А слово члѣнъ или чланъкъ, по-видимому, указывало на отдельный сегмент конечности: в словаре Срезневского даются примеры наподобие съвяза жилами простиратися удомъ по чьлѣномъ (“связал жилами, чтобы конечности распрямлялись в суставах”) или удеса ему по чланку рассѣдашася (“его части тела распались на отдельные сегменты”). По-видимому, позже специализация утратилась, и слово члѣнъ в значении “часть тела вообще” вытеснило удъ. В послепетровскую эпоху, при становлении языка медицины, оно было задействовано, чтобы сконструировать кальку с латинского membrum naturale. Получился детородный член. Но вот беда — не только медики нуждались в новой терминологии. Бытовой язык, на котором общались люди, не планировавшие становиться врачами, испытывал острый дефицит приличных названий этого органа. Тайный уд был слишком архаичен, прочее же — не для воспитанного светского общества… Пришлось обратиться к языку медицины. Но конструкция была слишком громоздкой, и волей-неволей прилагательное отпало. Слово член становится эвфемизмом мужского полового органа само по себе. Уже у Пушкина в “Гавриилиаде” есть пример его употребления в современном значении:

Уж ломит бес, уж ад в восторге плещет;

Но, к счастию, проворный Гавриил

Впился ему в то место роковое

(Излишнее почти во всяком бое),

В надменный член, которым бес грешил.

Лукавый пал, пощады запросил

И в темный ад едва нашел дорогу.

Эта трансформация произошла под влиянием французского — там слово membre как бытовой эвфемизм для обозначения пениса засвидетельствовано еще в XVII в. Оно фигурирует в первом европейском пособии по половому просвещению, которое носило заглавие “Школа девиц, или Дамская философия” и вышло в 1668 г. Автор этой смелой книги до сих пор неизвестен, но издателям пришлось пережить аресты и штрафы — книга содержала не только откровенные рассуждения о сексе, но и сатиру на католическую церковь. Что, разумеется, лишь прибавило популярности книге. Она стала одним из самых ярких образцов французской традиции либертинажа, в которой, по словам филолога Жоржа Нива:

…игривость идет рука об руку с шуткой, вольность речей — с мистификацией. Солености здесь настолько же языкового, насколько умственного свойства. “Вольнодумное измерение” французского мышления неотделимо от вольнодумного периода в развитии философии. Бодрый, разящий ум смеется над приличиями ханжей, духовных лиц, старых дев-недотрог.

Традиция французского либертинажа охватывает два столетия, XVII–XVIII вв. Эта литература с некоторым запозданием пришла в Россию на рубеже XVIII–XIX вв. и во многом сформировала мышление и язык людей пушкинской эпохи. Далеко не все тогдашние эксперименты по изобретению лексики, позволяющей говорить о сексе, закрепились в русском языке, поскольку собственная либертенская литература в России так и не сформировалась, если не считать “Гавриилиады”. Но вот слово член прижилось настолько, что утратило все остальные предметные значения — если не считать значения членства в какой-либо организации, которое настолько удалилось от исконного смысла “часть целого”, что может уже считаться омонимом.

Если с языком секса в России не заладилось (дефицит лексики ощущается до сих пор), то язык эмоций был “сконструирован” успешно. Современный россиянин так привык употреблять слова тронут, очарован, страсть, что не задумывается о том, как они появились в нашем языке. В допетровскую эпоху немалая доля эмоциональной сферы не отражалась в литературном языке — книжность была делом церковным, занятием по большей части духовных лиц, и о многих вещах благочестивым монахам писать не полагалось. Новгородские берестяные грамоты, написанные простыми горожанами, выдают явную нехватку средств выражения. Сохранилось как минимум два письма влюбленных. В грамоте № 752 (XII в.) женщина упрекает любовника за то, что он не пришел к ней, и даже использует вполне современное значение слова задеть, спрашивая, не “задела” ли она адресата своей назойливостью. Но вот с лексикой для описания любовного чувства — проблемы. Вот отрывок в переводе на современный русский:

[Я посылала (?)] к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ты ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату! Неужели я тебя задела тем, что посылала [к тебе]? А тебе, я вижу, не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы вырвался из-под [людских] глаз и примчался…

Эмоциональный накал впечатляет, но чувства выражаются, а не описываются. Когда корреспондентка пытается описать их, она не находит ничего лучше, чем “относилась как к брату” — неуместное выражение, с нашей точки зрения, когда речь явно идет о сексуальных отношениях. И даже слово любо (читатель уже приготовился умилиться народной поэзии?) — всего лишь вольность переводчика. В оригинале не “любо”, а “годно” (годьнъ).

Другая грамота, № 377, написана мужчиной и адресована женщине. Здесь автор и вовсе изъясняется по-простому, сразу, так сказать, берет быка за рога: язъ тьбе хоцю а ты мене. Тут и перевод не требуется. Настоящий язык эмоций в допетровскую эпоху известен только в приворотных заговорах. Но это язык поэтический, состоящий из устойчивых образных формул: горело б у рабы Божии имярек ретивое сердце и т.п. Для обиходного выражения чувств он был непригоден, да и подозрителен — ведь употреблять этот язык и означало колдовать.

Так вот, до сих пор недооцененное последствие петровских реформ, “прорубивших окно в Европу”, — то, что личная, эмоциональная жизнь обычных людей (а не святых, занятых борьбой с бесовскими соблазнами) обретает голос, возможность выражения. И на помощь, как всегда, приходит французский язык. Слово трогать в русском языке означало лишь физическое прикосновение, но по аналогии с французским toucher приобрело значение “возбуждать сопереживание”. Английское touch в прямом и переносном значении — непосредственное заимствование из французского, поэтому, даже не зная французского, современный россиянин понимает, что значит touching в английском тексте. Исконное русское очаровать несло сугубо негативное значение — оно означало колдовство в буквальном смысле слова. Но французское enchanter к XVIII в. давно приобрело чисто психологическое значение, привычное всем нам, — “произвести неотразимо приятное впечатление”: на дворе стояла эпоха Просвещения, верить в колдовство образованному французу было уже не комильфо, законы против колдунов и ведьм отменил еще “король-солнце” Людовик XIV в 1682 г., так что колдовства официально не существовало. Новое значение пригодилось в русском языке — его легко усвоили русские дворяне, с малолетства владевшие французским и непринужденно переходившие с одного языка на другой в пределах одной реплики в разговоре (все помнят салон Анны Шерер в “Войне и мире”?).

Страсть в допетровское время означала исключительно “страдание” — в книжном языке (страсти Христовы), в народном же оно подразумевало “нечто страшное”, и это значение сохраняется в просторечии до сих пор: страсти-мордасти; какие страсти рассказываешь. Значение любви, сексуального влечения оно приобрело по аналогии с французским passion. Это слово также происходит из религиозной лексики (лат. passio) и первоначально относилось к страданиям Христа и мучеников. Однако еще в Средневековье оно проникло в романскую любовную поэзию. Так, слово passioni (мн. ч.) встречается у Данте в “Новой жизни”. Этот лирический сборник сонетов, перемежающихся зарисовками и комментариями в прозе, был завершен в 1294 г. и повествует об истории любви поэта к Беатриче (русский перевод А. Эфроса почему-то заменяет “страсти” на нейтральное “чувства”). Поклонение возлюбленной носит у Данте религиозный характер, поэтому неудивительно, что он говорит о себе как о мученике. Но во французской поэзии позднего Средневековья тема возвышенного преклонения перед прекрасной дамой трансформировалась в тему “жестокой возлюбленной”, которая изводит лирического героя, отказывая в сексе, и слово passion стало означать вначале “страдания от неутоленного сексуального влечения”, а потом просто “сексуальное влечение”, “пыл”, “эмоциональность”. Поэты французского Возрождения (XVI в.) уже употребляли его в современном значении; вскоре это слово попало в английский язык — так, анонимный сборник любовной поэзии 1599 г., где впервые были опубликованы два сонета Шекспира, носит название The Passionate Pilgrim (“Страстный пилигрим”). Таким образом, когда в XVIII в. русская элита познакомилась с французским языком, психологическое значение слова passion было уже глубоко традиционным и насчитывало многовековую историю.

В качестве кальки с passion было закономерно использовано русское страсть. Поначалу новый язык эмоциональности не был общепонятен, и столкновение социолектов разных сословий порождало курьезные случаи недопонимания:

Спрашивали однажды у старой крестьянки, по страсти ли вышла она замуж? “По страсти, — отвечала старуха, — я было заупрямилась, да староста грозился меня высечь”. — Таковые страсти обыкновенны.

Но постепенно, с ростом грамотности населения, через романсы и бульварную литературу, этот новый лексикон распространялся в низы и к XX в. стал всеобщим. Он проявил необычайную продуктивность: от очаровать образовались очаровательный и даже очаровашка (просторечие — тоже язык!), от трогать — трогательный, от страсть — страстный, страстность, страстишка, пристрастие, пристраститься. Теперь даже странно представить, что русский язык когда-то обходился без этих слов. А ведь они не могли бы возникнуть, если бы не кальки с французского.

Подобные истории достаточно наглядно демонстрируют, что представление, будто взаимодействие языков сводится к эпизодическому обмену новомодными названиями типа гаджет или лукбук, весьма наивно. Взаимодействие между языками происходит на протяжении многих веков и пускает корни на самых различных уровнях. И не обо всех уровнях мы пока еще рассказали.