Глава 6. На берлинском фронте

24 апреля, полностью окружив Берлин, русские приступили к последнему акту. В честь героев Берлина в Москве был произведен салют из двадцати орудий. (Когда русские и американцы пожали друг другу руки близ Торгау, Москва устроила салют из целых двадцати четырех орудий в честь 1-го Украинского фронта.)

Слово «Салют» стало кодовым словом двух массированных налетов 1486 самолетов советских ВВС 25 апреля. С того момента и далее в небе Берлина господствовали русские, а американцы и британцы оттуда убрались.

Советской армии потребовалось время с 16 по 24 (25. – Ред.) апреля, чтобы замкнуть кольцо вокруг Берлина. Кольцо не везде было одинаково плотным; самое слабое его место находилось там, где соединились передовые части двух фронтов, то есть западнее города. Многочисленные части Жукова растянулись с северо-востока на юго-восток; на юге находился фронт Конева, который в то же время двигался в соответствии с приказами Сталина. Однако на севере и северо-западе, за мостами через Хафель, ситуация оставалась запутанной, по крайней мере в течение нескольких дней, так что кольцо оказалось, так сказать, дырявым. Кто бы ни желал вырваться из ловушки – или, точнее, кто имел разрешение на прорыв или шел на риск быть казненным за дезертирство, – именно здесь испытывали свою удачу.

Находясь в Москве, я имел удовольствие познакомиться с Виктором Боевым, редактором агентства «Новости». Боев, прекрасно говорящий по-немецки, поведал мне о более чем необычном случае, произошедшем с ним, когда он, молодой лейтенант, вошел в Берлин вместе с 22-м танковым корпусом. Да, это было 26 апреля, он абсолютно в этом уверен, поскольку у него есть подтверждающий это документ. Тогда он находился в Зименсштадте, куда попал вместе со своей частью по пути из Тегеля в Юнгфернхайде (районы Берлина).

«Улицы были совершенно пусты, – рассказывал он. – Жили мы в подвалах, поскольку весь район простреливался. Все выглядело так, словно готовился какой-то сюрприз, и у меня сложилось четкое ощущение, что наше командование вело себя чрезвычайно осторожно. За всю неделю мы ни шагу не ступили за пределы Зименсштадта. Обыскали все дома. Нигде ни души. В одной спальне я стал свидетелем сцены, которую никогда не забуду. Немолодая супружеская пара, принявшая яд, лежала на двуспальной кровати. Стаканы, из которых они пили, стояли рядом на столике, а подле них лежали два обручальных кольца… как трогательно. Здесь же стояла фотография их павшего в бою сына в рамке.

Пока мы стояли в Зименсштадте, к нам приезжали два военных корреспондента, один из «Правды», другой из «Известий». Поскольку я говорил по-немецки, они подбили меня на дурацкую выходку: мне нужно было позвонить Геббельсу и проговорить с ним как можно дольше. Телефон стоял на полу нашего подвала. Я набрал номер справочной и спросил номер министерства пропаганды. Затем дозвонился до коммутатора министерства и попросил соединить меня с доктором Геббельсом. Меня переключали на нескольких разных людей, каждый из которых желал знать, по какому вопросу я звоню. Я отвечал, что звоню из Зименсштадта и что то, что мне нужно сообщить, носит неотложный и конфиденциальный характер.

Наконец меня переключили на женщину, возможно секретаря Геббельса, которая снова задала мне все тот же вопрос. Я так настаивал на неотложности дела, что она сказала, что вызовет господина рейхсминистра с совещания. И правда, через несколько минут я услышал в трубке голос Геббельса, которому сообщил, что я офицер Красной армии и говорю из Зименсштадта.

Похоже, такая новость не слишком удивила Геббельса, поскольку он вел беседу как нечто само собой разумеющееся. Если бы мы знали наперед, что наш план сработает, то подготовились бы получше. Вышло так, что с моей стороны разговор получился определенно бессмысленным – еще и потому, что эти два корреспондента все время нашептывали в мое свободное ухо вопросы и подбивали меня использовать непечатные оскорбления. Что я отказался делать. Слушайте, ведь я могу показать вам, что именно я сказал Геббельсу».

Говоря это, Виктор Боев достал из бумажника слегка выцветший лист бумаги.

«Это запись, которую вы тогда сделали?»

«Нет, это мой служебный рапорт. Понимаете, оба корреспондента бросились писать очерк и отправлять его. Через них и расползлась новость, что кто-то разговаривал с Геббельсом по телефону, и история дошла до генерала Богданова (имеется в виду командир 2-й гвардейской танковой армии С. И. Богданов, в 1945 г. ставший маршалом бронетанковых войск). Всего через полчаса после разговора ко мне прибывает курьер с приказом написать «расписку» – что соответствует на русском «квитанции в получении», а не «рапорту». В данном контексте это слово звучит бессмысленно. Курьер был родом откуда-то из провинции и, возможно, что-то перепутал. Тем не менее я озаглавил свой рапорт, который лежит перед вами, словом «расписка», поскольку об этом просил меня курьер. В конце концов, солдат должен выполнять то, что ему приказано. Я напечатал все на машинке и впоследствии получил обратно оригинал. Думаю, вы понимаете, почему я храню его. Богданов пришел в ярость; он и другие командиры считали, что я упустил великолепную возможность обсудить условия капитуляции. От наказания за содеянное меня спасло только произошедшее вскоре быстрое продвижение наших войск».

Но пусть рапорт говорит сам за себя:

РАСПИСКА

Настоящим я, согласно распоряжению начальника оперативного отдела штаба, представляю рапорт по поводу телефонного разговора, который имел с др. Геббельсом:

Г.: Говорит др. Геббельс.

В.Б.: Я – русский офицер. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов.

Г.: Пожалуйста, продолжайте.

В.Б.: Как долго вы собираетесь удерживать Берлин?

Г.: Несколько… (дальше неразборчиво).

В.Б.: Несколько чего? Недель?

Г.: О нет. Месяцев. Почему бы и нет! Ваши люди защищали Севастополь девять месяцев. Почему мы не можем сделать то же самое в нашей столице?

В.Б.: Еще вопрос. В каком направлении вы собираетесь бежать из Берлина?

Г.: Этот вопрос слишком оскорбителен, чтобы отвечать на него.

В.Б.: Только помните, что мы найдем вас даже на самом краю земли. И что у нас приготовлена для вас виселица.

(В трубке слышится несколько голосов.)

В.Б.: Больше не желаете меня ни о чем спросить?

Г.: Нет. (Вешает трубку.)

От переводчика: Роман Кармен, один из тех двух корреспондентов и инициаторов телефонной выходки, подает эту историю несколько иначе.

«…Одним из самых тяжелых этапов борьбы за Берлин были бои по форсированию канала Берлиншпандауэршиффарте. Вчера он был форсирован, и сегодня танки генерала Богданова подошли к реке Шпре… Эту корреспонденцию я пишу в одном из домов рабочего поселка Зименсштадт. Меня заинтересовал телефон, стоящий на столе в одной из квартир этого поселка. Ведь отсюда прямая связь с центром Берлина. У меня возникла мысль, которой я поделился с моими товарищами – офицерами-танкистами.

«Давайте, – сказал я им, – попробуем вызвать по телефону Геббельса».

…За выполнение этого плана взялся молодой наш переводчик, прекрасно владеющий немецким языком, Виктор Боев. Но как добиться по телефону Геббельса? Мы набрали номер берлинского «Шнеллербюро» (телефонная справочная-коммутатор). Ответившей сотруднице сказано было, что по весьма срочному и весьма важному делу необходимо соединиться с доктором Геббельсом.

«Кто просит?» – спросила она.

«Житель Берлина».

«Подождите у телефона, – сказала она, – я запишу». Минут пятнадцать мы ожидали, вслед за тем снова голос сотрудницы сообщил нам, что сейчас нас соединят с кабинетом рейхсминистра пропаганды доктора Геббельса. Ответивший мужской голос снова спросил, кто спрашивает Геббельса. На этот раз Виктор Боев сказал:

«Его спрашивает русский офицер, а кто у телефона?»

«Соединяю вас с доктором Геббельсом», – ответил после паузы голос.

Щелкнул телефон, и новый мужской голос произнес:

«Алло!»

Дальнейший разговор передаю стенографически:

Переводчик Виктор Боев: «Кто у телефона?»

Ответ: «Имперский министр пропаганды доктор Геббельс».

Боев: «С вами говорит русский офицер. Я хотел бы задать вам пару вопросов».

Геббельс: «Пожалуйста».

Б.: «Как долго вы можете и намерены драться за Берлин?»

Г.: «Несколько…» (неразборчиво).

Б.: «Что, несколько недель?!»

Г.: «О нет, месяцев!»

Б.: «Еще один вопрос – когда и в каком направлении вы думаете бежать из Берлина?»

Г.: «Этот вопрос я считаю дерзким и неуместным».

Б.: «Имейте в виду, господин Геббельс, что мы вас найдем всюду, куда бы вы ни убежали, а виселица для вас уже приготовлена».

(В ответ в телефоне раздалось неопределенное мычание.)

Б.: «У вас есть ко мне вопросы?»

«Нет!» – ответил доктор Геббельс сердитым голосом и положил трубку.

…Когда Боев повесил трубку, в комнате стояла зловещая тишина. К тому времени все присутствовавшие уже поняли всю меру риска…

«Ну и всыпят нам за это дело, братцы, ох, и влетит же нам!» – сказал, растерянно улыбаясь, фоторепортер.

«Давайте составим акт о нашем разговоре».

Оформили официальный акт, в котором стенографически, как и в моей телеграмме, воспроизвели телефонный разговор. В это время во двор въехал броневик с офицером связи из штаба фронта.

«Кто тут разговаривал с Геббельсом?» – строго спросил молодой майор, войдя в комнату.

Мы ему тут же вручили наш акт. Он бережно вложил его в полевую сумку и, обведя всех нас не обещающим ничего хорошего взглядом, молча удалился.

Откуда они узнали? И так быстро!.. Мы мрачно разошлись, стараясь не смотреть друг другу в глаза.

В общем, дело тем и кончилось. Никто не пострадал от этой озорной выходки. Но легенда о телефонном звонке доктору Геббельсу облетела тогда весь фронт. Мне впоследствии рассказывали, будто Жуков, получив донесение, весело смеялся, но, говорят, Сталину все же об этом доложил.

Геббельс через 48 часов после этого телефонного разговора пустил себе пулю в лоб. Корреспонденцию эту [мою] Совинформбюро в [агентство] Юнайтед Пресс не отправило. Вероятно, товарищи сочли всю эту историю неправдоподобной…»

Неудивительно, что советские генералы не одобряли подобные выходки, особенно тогда, когда им в затылок тяжело дышал Сталин. Главнокомандующий постоянно давил на своих командующих, требуя более решительных действий, а последние, в свою очередь, давили на своих командиров дивизий. Полковник Антонов и его 301-я дивизия также находились на дальнем конце провода. Это было 26 или 27-го – Антонов не уверен в точности даты, – когда позвонил его командир корпуса и спросил: «Что там у вас происходит? Почему вы прохлаждаетесь?» Антонов вспылил: «Товарищ генерал, почему бы вам не приехать на мой командный пункт на Нойякобштрассе и не посмотреть самому?» Генерал приехал и быстро понял, что вести боевые действия в Берлине совсем не то же самое, что на обычном поле боя.

«Мы наступали, – рассказывал Антонов, – и вдруг…»

«Простите», – перебил я его, – но ваша дивизия была моторизованной или кавалерийской?»

«В дивизии имелось несколько моторизированных подразделений, – ответил Антонов. Совершенно очевидно, что он не хотел признаваться, что командовал одной из тех частей, чьи лошади впоследствии паслись в берлинских парках и на лужайках Курфюрстендамма, знаменитого бульвара Берлина. Присутствие пасущихся лошадей в самом центре Берлина произвело на немцев глубокое впечатление. Для них 40 000 орудий на Одере и тысячи реактивных минометов – ничто по сравнению с воспоминаниями о пасущихся лошадях.

На лошадях или на танках, русские продвигались по Берлину очень медленно. Антонов продолжал:

«Мы двигались от одного захваченного квартала к другому, пушки везли по пустынным улицам позади. Надо сказать, что мы мало что могли ими сделать в плотной городской застройке, поэтому полагались в основном на наши гвардейские реактивные минометы. Мы демонтировали установки и устанавливали на верхних этажах уцелевших зданий, заново собирали их на чердаках и вели огонь между стропил.

Но я собирался рассказать вам, что увидел командир корпуса, когда прибыл на мой командный пункт. Перед нами простиралась улица, пустынная только на первый взгляд. На крышах и за окнами верхних этажей затаились снайперы, и любого, кто покинул укрытие, тут же осыпал град пуль. Вдруг в конце улицы я заметил несколько человек. Немецкие солдаты? Нет, все это были пожилые люди, женщины и дети. Размахивая белыми флагами, они хлынули в нашу сторону, словно человеческий поток.

Я немедленно приказал артиллерии и пехоте прекратить огонь. Должно быть, поначалу эти люди застали врасплох и эсэсовцев, поскольку те также перестали стрелять. Однако десять минут спустя, когда процессия была от нас уже в сотне метров, эсэсовцы открыли по ней огонь из автоматов и пулеметов. Последовала ужасная сцена. Многие бросились к укрытиям, но большинство продолжало двигаться в нашем направлении. Я приказал командиру танковой бригады открыть огонь по снайперам. Один из моих офицеров и несколько солдат пытались вывести жертвы из-под обстрела. В результате чего несколько наших погибло.

Из других мест ко мне постоянно приходили донесения, что гражданские покидают подвалы и устремляются в сторону наших войск. Берлинцы сами могут рассказать вам, что происходило в те дни. Повсюду было одинаково – в Кёпеникке, в Трептове, в Карлсхорсте. Когда мой командир корпуса увидел, что происходит, он одобрил мое решение прекратить огонь при появлении на улице мирных жителей. Вскоре с этой целью был отдан приказ по всем частям и подразделениям.

И вот берлинцы, особенно на окраинах, покидают подвалы и возвращаются в свои дома, точнее, в то, что от них осталось. В самом городе все было намного сложнее; большинство домов разрушено. Мой последний командный пункт, начиная с 29 апреля, находился в штаб-квартире гестапо возле вокзала Анхальт…»

«Гестапо все еще функционировало? – спросил я. – Там еще оставались их документы?»

«Ничего не было, – ответил Антонов. – Все лежало в руинах. Повсюду валялись кучи бумаг. Возможно, среди них были и важные документы. Нам было не до них. У нас был приказ взять штурмом Рейхсканцелярию, и мы готовились к этому».

Из другого советского источника, «Берлинской тетради» писателя Анатолия Медникова, следует, что команды СС продолжали жечь документы внутри штаб-квартиры гестапо, когда само здание уже было окружено частями 5-й армии генерала Берзарина. Из временных дымоходов, пробитых в кирпичных стенах, валил дым. Зловещие застенки гестапо были превращены в квартиры для самих эсэсовцев. Медников пишет, что советские солдаты наткнулись на перепутанную, но в остальном целую, картотеку всех «подозрительных жителей Берлина», занимавшую целую стену. Он наблюдал, как русские солдаты яростно уничтожали документы, «которые я предпочел бы видеть хранящимися в наших архивах».

Как мы видели, именно от штаб-квартиры гестапо полковник Антонов намеревался штурмовать Рейхсканцелярию. Однако штурма не потребовалось – ее заняли без единого выстрела. А приступом брали Рейхстаг.

Кажется довольно странным, что русские рассматривали Рейхстаг – заброшенное после пожара в феврале 1933 года, а теперь пустующее здание каменной кладки с заложенными кирпичом окнами и дверями, – в качестве символа нацистской Германии. Однако для них поджог Рейхстага, ответственность за который они возложили на нацистов, означал конец Веймарской республики и рождение нацистского Третьего рейха. Более того, русско-германские отношения были натянутыми еще при Бисмарке, и, возможно, тот факт, что Рейхстаг являлся его детищем, стало еще одной причиной того, что русские придавали ему такое огромное значение даже в 1945 году – более, чем семьдесят лет спустя. Для взятия Рейхстага были отобраны три пехотных батальона, и в своей «Берлинской тетради» Медников в мельчайших подробностях описывает этот исторический штурм.

«К полудню двадцать восьмого апреля этот батальон вышел к реке Шпре. В это же время к командиру полка полковнику Ф. М. Зинченко прибыло Красное знамя, одно из девяти знамен Военного совета армии, учрежденных специально для водружения над куполом рейхстага.

Заранее было трудно определить, какой полк первым выйдет к рейхстагу, поэтому все знамена были направлены в различные части армии.

Получив знамя, Зинченко уведомил об этом командиров всех своих батальонов, в том числе и двадцатитрехлетнего капитана Степана Андреевича Неустроева, родом из города Березовского, невысокого, но плотно сбитого в плечах офицера, с круглым лицом, красиво очерченным ртом и пристальным взглядом больших серых глаз.

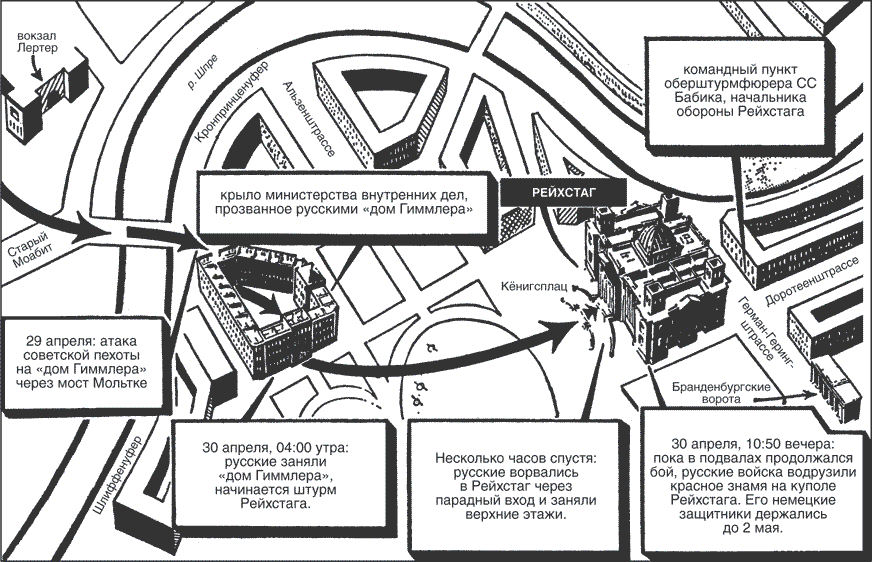

Неустроев осмотрел местность. Он видел перед собой по меньшей мере три опорных пункта противника, мешающих ему приблизиться к рейхстагу. Это были: река Шпре, «дом Гиммлера», площадь Кёнигсплац.

– Вот три «орешка», – сказал он своему заместителю по политической части лейтенанту Бересту. – Ох, чувствую, крепкие!

Берест, молодой, атлетически сложенный офицер, веселый и спокойный, приложил к глазам бинокль.

– Разгрызем, Андреич! Вот бы первыми пробиться к рейхстагу. Я бы считал – это как награда за всю войну! – сказал он.

– Ладно, там видно будет. Сейчас начнем по порядку. Перед нами Шпре! – закончил разговор комбат.

Закованные в гранит берега реки Шпре, протекавшей по самому центру Берлина, простреливались многослойным и перекрестным огнем пулеметов и орудий. Неустроев видел перед собой мост через реку, носивший имя Мольтке. Подходы к нему были забаррикадированы, заминированы и опутаны колючей проволокой.

Бой за Рейхстаг

Вскоре немцы сами подорвали мост Мольтке, но неудачно: середина его провисала над водой. Этим и решил воспользоваться Неустроев.

Он знал, что наши части готовились к форсированию Шпре еще на Одере, когда собирали трофейные лодки, подготавливали понтонные мосты и специальные переправы. Когда войска широким фронтом подошли к Шпре, был установлен участок главной переправы – район Трептов-парка, там ширина реки достигала 200 метров.

Через Шпре навели паромы для танков, по воде под огнем плавали надувные лодки, моторные катера, полу-глиссеры речной флотилии. Но все это было позже. А в первые часы солдаты Неустроева перебирались через Шпре по стальной нитке провисшего моста, могущего от взрывов обрушиться в воду.

Первым перебрался на другой берег взвод младшего сержанта Петра Пятницкого, за ним взвод сержанта Петра Щербины, а затем и вся рота старшего сержанта Ильи Сьянова.

До рейхстага им оставалось не более пятисот метров. Но какие это были метры!..

…Перед ними, загораживая путь, возвышалось мрачное большое здание с земляными насыпями у нижних этажей, со стенами толщиной в два метра, с окнами и дверьми, заваленными кирпичом, с бойницами и амбразурами в оконных проемах. Это и был «дом Гиммлера».

Утром 29 апреля атака на здание министерства внутренних дел началась артиллерийским налетом. Затем штурмовые группы батальона Неустроева стали подбираться к зданию. К середине дня они захватили угловую часть дома, выходившую на Шлиффенуфер, ворвались во двор. Началась борьба за каждую комнату, длительная, упорная, ожесточенная!

Санитары докладывали Неустроеву, что тяжелораненых в батальоне нет. Это поражало комбата. Почему в «доме Гиммлера» оказывались только убитые или легко раненные наши бойцы, продолжавшие бой? Только позже комбат узнал, что даже солдаты, раненные серьезно, если только у них оставались силы, пока могли, держали в руках оружие.

Здание министерства горело. Густой дым душил, ослеплял, мешал продвигаться! Весь день 29 апреля и в ночь на 30-е батальоны Неустроева и Давыдова с разных сторон вели бой за одно лишь здание. И только к 4 часам 30 апреля «дом Гиммлера» был взят.

Неустроев расположился в нижнем этаже здания, в комнате с окнами, выходящими на Кёнигсплац. Эта площадь была вся изрыта траншеями вдоль и поперек. Насколько мог видеть комбат со своего КП, впереди около самого здания возвышались темные бугры – это были доты противника.

Отдельные огневые точки, снабженные пулеметами, кроме того, еще соединялись между собой ходами сообщения. Площадь оказалась сильно укрепленной для обороны.

Неустроев вызвал на свой КП командира роты старшего сержанта Сьянова. Он уважал этого бывалого, уже немолодого командира. Все было крупно в Сьянове: лицо, руки, немного тяжеловатые скулы, большой лоб. От фигуры его веяло силой.

– Илья Яковлевич, ты хорошо видишь этот дом? – спросил Неустроев.

– Хату Гитлера? – усмехнулся Сьянов.

– Можно считать и так, хотя Гитлер сейчас сидит в другом доме.

– Значит, рейхстаг! – догадался Сьянов.

– Ставлю тебе задачу: прорваться к нему, – сказал Неустроев. – Твоя рота пойдет впереди. Чувствуешь, какая задача!

– Будет выполнено, товарищ капитан, – спокойно ответил Сьянов.

– Нет, ты не торопись, Илья Яковлевич, выслушай обстановку. Там гарнизон – тысячи полторы. Фаустников много. И сам ты видишь, какой огонь они ведут – и минометный, и артиллерийский. И рейхстаг в общем-то круглый, очень удобный для круговой обороны. Так что людьми зря не рискуй!

– Будет выполнено, – снова твердо повторил Сьянов.

Вскоре рота Сьянова начала постепенно выдвигаться из «дома Гиммлера» на Кёнигсплац. Штурмовые группы старались двигаться за огневым валом разрывов снарядов. Однако, пробежав сто метров под прикрытием артиллерийского огня наших батарей, штурмовые группы вынуждены были залечь около рва, заполненного водой. Это была часть трассы метро, строящегося открытым способом.

В это время к Неустроеву в «дом Гиммлера» прибыла группа полковых разведчиков. Их послал полковник Зинченко. Двое молодых, физически сильных, натренированных разведчиков принесли с собой знамя Военного совета армии. Это были сержант Егоров и младший сержант Кантария.

Неустроев с удовольствием оглядел молодцеватых разведчиков.

– Знаменосцы?

– Так точно, приказано водрузить Знамя Победы, – ответил Егоров.

– Будете пробиваться к роте Сьянова, передайте мое распоряжение, чтобы они вас хорошо поддерживали огнем, когда пойдете со знаменем. Сами впереди роты не двигайтесь, а то убьют.

– Никогда, товарищ капитан, мы заговоренные, знамя несем, – сказал легкий, быстрый в движениях грузин Мелитон Кантария.

Но его товарищ Михаил Егоров все-таки попросил разрешения передать Сьянову: если разведчики не донесут знамя, пусть его подхватят бойцы роты.

– На всякий случай, – добавил Егоров.

– Ну, это само собой ясно. Добро, разведчики, – сказал в напутствие комбат, – вам великая честь! Желаю успеха!

Едва разведчики уползли на площадь, как Неустроев связался по телефону с командиром полка, прося усилить артиллерийское прикрытие. Вскоре рота Сьянова стремительным рывком преодолела ров и ворвалась на широкую лестницу, ведущую в рейхстаг. Первыми здесь оказались Пятницкий, Якимович, Прыгунов, Щербина.

Противник встретил их сильным огнем. Упал убитый Петр Пятницкий.

Тем временем рота Сьянова ворвалась в само здание, где началась борьба за каждую комнату, за каждый коридор.

Внутри рейхстага образовался «комнатный фронт». Он тянулся на верхние этажи и спускался в подвалы, куда отступила большая часть гарнизона рейхстага.

Вслед за ротой Сьянова в здание проникли бойцы из других рот, сам комбат Неустроев и замполит Берест.

Позже, вспоминая, как он пробирался через Кёнигсплац, Неустроев говорил:

«Кто-то нам рассказывал, что 30 апреля над Берлином стоял солнечный день. Возможно. Но нам казалось, что бой шел в вечерних сумерках. Солнца мы не видели, такой дым подымался над площадью…»

И действительно, к разрывам снарядов на площади, к облакам гари и пыли на Кёнигсплац добавился еще и дым из рейхстага. Гитлеровцы сами подожгли его. Огонь поднялся в зале заседаний, перекинулся в коридоры. Пропитанная краской и лаком деревянная обшивка зала, мягкие кресла, ковры – все это горело быстро и жарко. Пылали десятки комнат… И все-таки бойцы прочно закрепились на первом этаже здания.

Неустроев связался по телефону с командиром полка, теперь уже из рейхстага.

– Передаю тебе приказ старшего хозяина, – сказал Зинченко, имея в виду командующего армией, – я назначен комендантом рейхстага. Доложи обстановку!

Неустроев сообщил, что гитлеровцы предпринимают контратаки из подземного помещения, что их много в подвалах. Разведчики Егоров и Кантария гранатами проложили себе путь на второй этаж, но выше разрушены лестничные марши. С третьего этажа строчат пулеметы противника.

– У меня нет воды, мало боеприпасов, – добавил он.

Зинченко сказал, что он сделает все возможное, чтобы помочь батальону, но пока огонь противника не дает ни одной живой душе пересечь Кёнигсплац.

– Держись своими силами, я послал к тебе людей с едой, с боеприпасами.

Но солдаты, посланные Зинченко, не могли пробраться к рейхстагу.

В 12 часов 25 минут Егоров и Кантария установили знамя на втором этаже и спустились к Неустроеву, чтобы доложить об этом. Тогда комбат организовал штурмовую группу для сопровождения знаменосцев. Ее возглавил лейтенант Берест. В эту группу полностью вошло отделение сержанта Петра Щербины.

И снова начался бой за каждую ступеньку лестницы, ведущей на верхние этажи рейхстага, за каждый метр, приближающий разведчиков к его куполу.

Тем временем пожар внутри здания все нарастал. Зловеще гудело пламя в громадном строении. От жары и искр на солдатах тлели гимнастерки, плащ-палатки. Густой дым ослеплял, вызывал тошноту.

На верхних этажах дыма было меньше и не так жарко, но все-таки почти полдня понадобилось штурмовой группе Береста, Егорову и Кантарии, чтобы добраться со знаменем до купола рейхстага. И в 22 часа 50 минут 30 апреля над рейхстагом взвилось Знамя Победы». (Приводится дословно по изданию: Медников А. М. Берлинская тетрадь. М.: Советский писатель, 1964. – Пер.).

Из этого повествования становится ясно, что знаменитая фотография Егорова и Кантарии, водружающих флаг на крыше Рейхстага, не могла быть сделана в тот самый исторический момент. Для начала, тогда, в 10:50 вечера, было темно, хотя очевидно, что сам снимок был сделан при свете дня. Более того, солдаты ходят по улице совершенно спокойно и открыто, чего они не смогли бы делать, если бы вокруг все еще шел бой – как это было тогда, когда знамя впервые подняли наверх. Если присмотреться внимательней, то на вершине Рейхстага нет ничего, к чему можно прикрепить древко знамени. Солдат просто держит его в несколько театральной позе. Короче говоря, знаменитая на весь мир фотография была сделана через день-два после самого штурма Рейхстага.

В тот момент, когда знамя развевалось над Рейхстагом, само здание еще не полностью находилось в руках русских. Как мы уже говорили, немцы укрылись в подвалах, и к тому времени уже наступил новый день. Но даже теперь они отказались выходить оттуда. Между немецким подполковником и лейтенантом Берестом состоялось что-то вроде переговоров о сдаче. Немец настаивал, чтобы русские оставили Рейхстаг; лишь тогда его люди покинут подвалы.

Берест отверг такое предложение. Он понял, что немцы старались выиграть время и надеялись на подход подкреплений. Они явно не знали того, что произошло снаружи. В результате русские забросали подвалы ручными гранатами. Тогда оттуда вышел другой немецкий офицер и объявил, что они сдаются.

Немецкие очевидцы тоже рассказывали о штурме Рейхстага. Герхард Зильч, бывший унтер-офицер 3-й тяжелой зенитной батареи 211-го сектора обороны, подтверждает, что Медников ничуть не преувеличивает.

Зильч дает нам описание атмосферы, характерной для немецких подразделений в последние несколько дней. Он рассказал мне, что первые русские ударные подразделения, ворвавшиеся в Рейхстаг ночью 28 апреля, были отброшены саперами СС при помощи огнеметов. Утром одно из двух уцелевших зенитных орудий перебросили для обстрела разрушенного моста Мольтке и людей Неустроева на нем. Было еще и несколько русских танков, и Гротер, сорокапятилетний артиллерист из Ольденбурга, подбил некоторые из них, прежде чем был сражен пулей в голову. Вскоре после этого смолкли последние немецкие орудия. Оставшиеся бойцы батареи Зильча решили, что война закончена, да и сам он думал точно так же.

«Но мы снова ошиблись. Начался рукопашный бой. Немцами в нем руководил оберштурмфюрер СС Бабик, военный комендант Рейхстага. Я исполнял роль курьера между зенитчиками и ударной группой СС, частью дивизии СС «Нордланд». Ее штаб-квартира находилась в «доме Европы» неподалеку от вокзала Анхальт. Сейчас Бабик вел войну, о которой всегда мечтал. Ему подчинили наших двух командиров батарей, Радлоффа и Рихтера. Командный пункт Бабика находился не в самом здании Рейхстага, а в его подвале, в углу, выходящем на Доротеештрассе и Герман-Геринг-штрассе, с ближней к Шпре стороны. Отсюда он и руководил – из бомбоубежища размером около 100 кв. м.

У стены стояла старая софа, а перед ней обеденный стол с разложенной на нем картой центра Берлина. На софе сидел пожилой военно-морской офицер, а рядом с ним два флотских старшины. Также тут находилось несколько эсэсовцев и, разумеется, сам оберштурмфюрер СС Бабик, склонившийся над картой. Он вообразил себя великим генералом и изводил всех присутствующих в тускло освещенной свечами комнате своими перлами военной мудрости. Не переставая говорил об окончательной победе, проклинал всех трусов и предателей и ни в ком не оставил сомнений, что он без долгих рассуждений пристрелит всякого, кто предаст фюрера.

Я без проблем добрался до этого «командного пункта» через подземный ход под Герман-Геринг-штрассе. Припоминаю, что там проходила толстая труба центрального отопления, которая, кажется, заканчивалась в Прусском ландтаге. Моя работа заключалась в доставке приказов Бабика на свою батарею. Обстрел Рейхстага не прекращался ни на минуту. В те короткие промежутки времени, что я провел в штаб-квартире Бабика, я всегда узнавал о последнем состоянии дел. Мне сообщили, что еще одна русская ударная группа пыталась прорваться на верхние этажи Рейхстага, но была отброшена. Бабик невероятно гордился своим успехом. Он надеялся на подкрепления. В ночь 28 апреля, непонятно откуда, в Берлин прибыли военные моряки под началом того самого капитан-лейтенанта, который теперь болтался по комнате, не имея что сказать. Бабик не отходил от карты, помечая на ней места, откуда ожидал подкреплений и даже прибытия «Королевских тигров».

Бабик продолжал самоуверенно вещать. Поскольку считал, что находится в полной безопасности в этом убежище. Снаружи поставили часовых-эсэсовцев, другие перекрыли коридор, ведущий в Рейхстаг, а «Королевские тигры», наше лучшее оружие, наверняка уже на подходе. Он разделил своих людей на группы от пяти до десяти человек. Одной командовал унтерштурмфюрер СС Ундерман (или что-то вроде того; я не очень хорошо расслышал его имя); его определили на позицию южнее моста Мольтке, в министерстве внутренних дел (русские назвали его «дом Гиммлера»), и сам мост находился у него под прицельным огнем.

Затем эсэсовский прапорщик, лет девятнадцати от роду, прибыл к Бабику с докладом, что Ундерман и его люди наткнулись на запасы какого-то алкоголя и вдрызг напились. На всякий случай он привел с собой самого Ундермана, который ожидает за дверью. «Расстрелять на месте!» – проревел Бабик. Прапорщик щелкнул каблуками и выскочил из помещения. Через несколько секунд до нас донеслась автоматная очередь. Парень вернулся и доложил: «Ваше приказание исполнено». Бабик поставил его во главе подразделения Ундермана.

Наши ряды в Рейхстаге все больше и больше редели. Часть нашей батареи рассеялась, и к ночи 30 апреля в подвалах осталось не более сорока-пятидесяти человек солдат и гражданских. Эти уцелевшие теперь были заняты поисками наиболее безопасных укрытий. Там мы намеревались отсидеться до прихода русских. Однако они заставили нас ждать еще 24 часа. На рассвете 1 мая мы услышали по портативному радио, что фюрер «пал в бою за столицу рейха», а вместе с ним и его жена. Геббельс со своей семьей последовали за ними. В результате мы оказались предоставлены сами себе.

Вместе с несколькими товарищами мы решили пробраться в умывальную комнату в бойлерной. Наши лампы-«молнии» еще кое-как светили. Кажется, потом артиллерийский обстрел прекратился. Около полудня 1 мая лейтенант попросил меня узнать у Бабика, что нам делать дальше. Однако убежище Бабика оказалось пустым. На столе лежал большой красный флаг, а в углу валялись предметы немецкой униформы. Совершенно очевидно, что Бабик и его люди исчезли.

Пока я размышлял, что делать, в проходе позади меня появился военный в незнакомой форме, который направил на мою голову пистолет. Это был не русский солдат. «Что ты здесь делаешь? Где твой командир?» – спросил он. Мы обменялись подозрительными взглядами, затем я выбил у него из рук пистолет и побежал ко входу в тоннель. Он был захвачен врасплох и бросился к лестнице в подвал.

Вернувшись в умывальную, я рассказал остальным, что со мной случилось. Мы приняли решение: избавиться от формы и оружия и ждать. Двое бельгийских рабочих также нашли себе убежище в Рейхстаге. Один из них отвел нас в раздевалку. Там мы обнаружили несколько гражданских костюмов, которые надели на себя. Затем сожгли свои солдатские книжки и швырнули свою униформу и оружие в бойлерную, находившуюся шестью метрами ниже.

Тем временем наступил вечер 1 мая. Мы выжидали подходящего момента. Когда, в поисках дезертиров, в подвале появился армейский патруль, бельгийцы спрятали нас в вентиляционной шахте и загородили ее кроватью. Несколько часов спустя мы осторожно приоткрыли дверь умывальной. Снаружи все было спокойно. Стрельба прекратилась. Вдруг мы услышали шаги, а затем стук в дверь. Вошли три человека в военной форме. Впереди шел русский солдат с белым флагом, за ним пожилой человек в незнакомой униформе, а сзади еще один русский. Тот, что в середине, сказал, что это русские парламентеры, разыскивающие коменданта Рейхстага. Один из бельгийцев, на немецком, но с сильным французским акцентом, ответил за нас, что все мы бельгийцы на принудительных работах. Тогда парламентеры ушли. Позднее я узнал, что офицер в незнакомой униформе был главным хирургом немецкой армии, которого взяли в плен и заставили выполнять обязанности переводчика.

Снаружи начинало светать. Наступало 2 мая. Между 4:00 и 5:00 утра мы услышали русские голоса. Выстрелов больше не было. В помещение вошли два молодых солдата и выкрикнули: «Krieg kaputt! Gitler kaputt!» – «Войне конец! Гитлеру конец!» (Они произносили «х» как «г».) Следующим последовал вопрос: «Du Uri?» – «Часы есть?» Никакого обыска, только этот вопрос. Затем нас отвели в зал совещаний, где мы, впервые за пять дней, увидели дневной свет. На следующий день нас вывели по ступенькам Рейхстага на Кёнигсплац. Русские показали на посольство Швейцарии и сказали: «Вам туда». Площадь была завалена разбитыми немецкими орудиями и телами немецких солдат. Наши русские конвоиры остались позади. Метров через пять мы поняли почему: вокруг нас засвистели пули. Остаток пути мы проделали на четвереньках. Засевшие в разрушенном театре на Шиффбауэрдамме эсэсовские снайперы стреляли по всему, что двигалось вблизи Рейхстага. Должно быть, это был Бабик со своими людьми.

В швейцарском посольстве меня допрашивал русский офицер, бегло говоривший по-немецки. Я прикинулся почтовым чиновником, которого по пути на работу остановили немецкие солдаты. Не знаю, поверил ли он мне. Как бы там ни было, меня оттуда увели. Выйдя на улицу, я увидел толпу русских на Кёнигсплац. Снайперы больше не стреляли. Нас вели на угол Люнебергерштрассе и Моабита. В подвале углового дома меня допросили во второй раз. Могу даже сказать, как звали русского офицера, бегло говорившего по-немецки, – по крайней мере, его имя. Вальтер. Во время допроса у него на коленях сидела пьяная немка, осыпавшая его поцелуями. Она-то и называла его Вальтером.

Вальтер явно не поверил моей истории и отправил в тюрьму Плетцензе. Туда отовсюду стекались тысячи пленных».

Зильча отправили в лагерь для военнопленных, снова допросили, а затем определили к отправке в Советский Союз. Однако сразу за Берлином, во время отдыха перед предстоящей долгой дорогой, ему удалось сбежать. В столицу он вернулся переодетый железнодорожником.

Даже когда подручные Бабика продолжали стрелять из здания Рейхстага, русские начали выцарапывать на его стенах свои имена при помощи острых предметов, обмакнутых в краску всех мыслимых цветов. В течение недели стены Рейхстага были покрыты именами до высоты, куда только мог дотянуться человек, а в следующую неделю – куда мог дотянуться человек, взобравшийся на плечи другого.

Одно имя стоит особняком от всех других – оно «запечатлено» особенно большими черными буквами. Имя это приобрело известность, когда «Правда» опубликовала старую фотографию Рейхстага. Несколько дней спустя, в конце марта 1965 года, отставной русский военнослужащий, живущий где-то в провинции, написал своему другу в Москве следующее письмо:

«Дорогой Евгений Аронович. Прошлым вечером случилось нечто чертовски неожиданное. Я встретил нескольких друзей. Они ехидно усмехались и спрашивали: «Ты был в Берлине? Чем ты там занимался?» – «Да, – ответил я, – я там был и много чем занимался. Мы взяли Берлин штурмом, захватили Рейхстаг и несли гарнизонную службу». – «Правда? – сказали они. – А больше ты там ничего не делал?»… И они открыли «Правду» за 21 марта. Я не мог поверить своим глазам. Среди прочих автографов мой выделялся, как что-то неприличное – Мирошников, огромными черными буквами. Я разволновался и вспомнил тот день. Это было 30 апреля 1945 года, когда мы направили все свои орудия на Рейхстаг, и наш командир полка, подполковник Землянский, охрипшим голосом прокричал: «Полк… по Рейхстагу… тысяча залпов… беглый… огонь!!!»

Твой И. Мирошников».

Чтобы взглянуть на картину в начале мая глазами немцев, нам следует вернуться к началу наступления на Одере. Это также позволит нам более пристально присмотреться к стратегии советских генералов на последнем этапе войны и к реакции немцев, находившихся вне стен бункера фюрера, чему мы уделили недостаточно внимания. Что касается событий внутри самого бункера, то тут у авторов хроник полно разногласий – единодушны они лишь в своих потугах представить все как одну великую драму. Однако драма – это совсем не то, что названо таким именем или описано в драматических тонах. По правде говоря, конец нацистских лидеров был далеко не драматическим; скорей жалким, убогим и бесславным.