15

Как вымирать будем

Я проснулся в незнакомой постели и не сразу понял, где я. Потом услышал отдаленные крики обезьян, открыл глаза, увидел противомоскитную сетку над кроватью и вспомнил: я в Панаме, и мы с Хорхе покинули столицу страны поздно вечером. Я встал и вместе с коллегами съел завтрак из яичницы, папайи и кофе, который нам предложили хозяева небольшого полупустого хостела, а затем на пикапах мы отправились на побережье.

Мы с Хорхе Велесом-Жуарбе приехали в Панаму, чтобы извлечь череп ископаемого кита, который обнаружил местный студент, но мудро не стал его трогать, а только сфотографировал. Когда руководитель студента, ученый из Смитсоновского института, попросил меня приехать в Панаму, чтобы помочь в раскопках, я не колебался. Я знал, что Хорхе, тогда аспирант, а сегодня куратор музея, тоже будет наготове: он вырос в Пуэрто-Рико и является экспертом по палеонтологии Карибского бассейна. На фотографиях виднелись фрагменты морды с мощными острыми зубами, торчащими из камня. Вокруг угадывались очертания черепной коробки, надежно укрытой в осадочной породе. Судя по зубам, это мог быть самый обычный вид ископаемых, которых множество в Европе и Северной Америке, хотя я не был уверен. Однако это не имело значения: летопись ископаемых китов в тропиках неполная, и такая существенная находка, как череп, была очень важна. Единственный подвох: приливы на этом участке побережья Карибского моря таковы, что к уступу, на котором находился череп, можно был подобраться в течение всего одного дня в году. У нас было всего несколько часов, чтобы извлечь находку и безопасно упаковать ее.

По крайней мере, до Панамы было легко добраться. Смитсоновский институт тесно связан с Панамой из-за геополитической истории страны, а главное – из-за канала. Искусственный пролив, пересекающий 80 км суши и соединяющий Атлантический и Тихий океаны, остается одним из величайших инженерных достижений человечества. Соединенные Штаты выторговали себе почти суверенные права на строительство канала в обмен на содействие отделению Панамы от Колумбии. Уже в 1904 г., вскоре после начала строительства, из Смитсоновского института были направлены ученые для контроля за заболеваниями, переносимыми насекомыми. Они описали ранее неизвестную флору и фауну перешейка. Осознав масштабы биологического богатства, которое предстояло изучить, Смитсоновский институт сумел расширить позиции в стране, основав полдюжины полевых станций – от океанских побережий до тропических лесов. Это не просто приют для работающих ученых: станции стали центрами научных исследований и отправной точкой карьеры тысяч ученых со всего мира.

Однако для ученых, чьи научные интересы лежат в масштабах геологического времени, Панама является синонимом своего перешейка. Подъем S-образного хребта, на котором расположена страна, является поворотным моментом в недавней истории Земли. Более 150 млн лет океанские волны свободно катились с востока на запад, не встречая никакой сухопутной перемычки между Северной и Южной Америкой. Узкая полоска суши, которая образует нынешнюю Панаму, является результатом ряда тектонических сдвигов, происходивших от вулканической активности и эпизодов горообразования. Именно из-за них примерно 3 млн лет назад над океанской поверхностью поднялось достаточное количество земли, чтобы полностью разорвать экваториальный водный путь между Тихим океаном и Атлантикой.

Когда наш пикап проезжал по холмистому ландшафту среди густых зеленых лесов и ферм, на обочинах дороги попадались поднятые тектоническим толчком скалы из серого песчаника, которые, насколько я знал, были старше самого сухопутного моста между двумя океанами. Хорхе щелкал фотокамерой, а я думал о том, как Панамский перешеек изменил мир, преобразив одновременно и наземные, и морские экосистемы. Наземные животные, даже самые неуклюжие, вроде броненосцев и гигантских наземных ленивцев с юга и медведей и верблюдов с севера, смогли перемещаться свободно. Для морских же наземный мост означал полную реорганизацию глобальных океанских путей. Он разделил поток генов и эволюционные пути мшанок, моллюсков, рифовых рыб и, возможно, даже китов – хотя некоторые виды могли мигрировать из океана в океан, огибая мыс Горн, или даже через Арктику, но только в межледниковые периоды безо льда.

Вскоре после полудня мы прибыли в городок под названием Пинья и, сверяясь с GPS-навигатором, не спеша пошли по узким уступам, поросшим виноградной лозой и кустарником. Приливы легко меняют облик обнаженной породы, и нам потребовалось некоторое время, чтобы найти точное местоположение черепа. Под жарким экваториальным солнцем мы с Хорхе почти нос к носу работали на мокрой песчаной скале, очень аккуратно, чтобы не задеть череп – или друг друга. В обычных условиях мы выделили бы на такую работу больше времени, нанесли расположение костей на сетку, но нам нужно было обогнать прилив. Годы изучения анатомии помогают понять, как располагаются кости в скале, но, если честно, вы никогда не узнаете это наверняка, пока не начнете копать – осторожно, но, в данном случае, как можно быстрее. Вскоре мы обнаружили под черепом челюсти, мой удар молотом оставил аккуратную трещину в кости, к моему большому огорчению. «Для таких случаев и изобрели клей», – пошутил Хорхе. Мы смешали немного акрилового клея, нанесли его на кость и продолжили работу.

Постоянно поглядывая на полосу прилива, мы сумели подкопаться под каменный блок размером с журнальный столик, содержащий череп и челюсть, и завернуть его в пропитанную гипсом повязку. Потом мы перетащили блок и наше оборудование повыше и передохнули – первая пауза после четырех часов яростной работы. Гипс только-только затвердел, а место раскопок уже оказалось под водой. Завтра, как, впрочем, и в любой другой день в году, прилив будет уже слишком высок, чтобы можно было вернуться.

Обессиленные и потные, все в меловой пыли, мы улыбнулись и сделали на гипсовом блоке пометки, чтобы потом правильно расположить его в лаборатории («Этой стороной вверх»), обрисовали общий контур черепа и положение челюстей и надписали, где вскрывать гипсовый кокон («Разрезать здесь»). Лишь несколько месяцев спустя, мы узнали, что упаковывали новый для науки вид, который в конечном итоге рассказал нам столько же о вымирании и заселении рек китообразными, сколько и о Панамском перешейке.

Многие киты, даже крупные усатые, иногда поднимаются вверх по течению больших пресноводных рек, но подавляющее большинство из них делает это лишь временно – из любопытства или заблудившись. Существует лишь несколько линий истинных речных дельфинов, приспособившихся жить в пресноводных реках, которые тянутся на сотни и даже тысячи километров от океана. Чтобы добраться до их мест обитания, нужно не бояться испачкать ботинки – приходится забираться далеко вглубь материка через леса, ручьи и поля. Но речные дельфины встречаются все реже, и мало кому удается увидеть их в Ганге или Амазонке – последних реках, где они еще водятся.

Переход китов от морских мест обитания к речным происходил несколько раз и на разных континентах. Каждый такой переход можно представить как эволюционный эксперимент, их общие черты говорят нам об эволюционных решениях, необходимых этим морским животным для жизни в пресной воде. Например, в отличие от почти любого океанического кита, у речных дельфинов низкие спинные плавники и очень гибкие шеи. У них широкие ласты, похожие на веер, а не на косу. У них также поразительно маленькие глаза, а один вид – южноазиатский речной дельфин – вообще почти лишился глаз. Ученые считают, что последняя черта связана с тем, что в реках с большим количеством взвеси вода мутная и непрозрачная; что делает менее эффективным зрение, но для эхолоцирующего млекопитающего это не беда. Эхолокация сродни зрению – у зубатых китов даже есть акустические «фонари», лучи которых фокусируются при повороте корпуса. Эти лучи сканируют окружающую среду и возвращаются в виде эха, отраженного от всего, что попадется на пути, будь то неодушевленный предмет, нечто желанное (например, добыча) или опасное (например, хищники).

Удивительно, что приспособление к жизни в пресной воде, по-видимому, не требует радикальных изменений от китов. Они не создали ничего нового – просто усилили или изменили уже имеющиеся признаки. Другая особенность заключается в том, что речные дельфины вернулись в те же пресноводные системы, в которых их предки обитали около 50 млн лет назад или около того, во времена пакицета. Этот переход происходил несколько раз за последние 20 млн лет, то есть захват пресноводных речных систем морскими китообразными – событие не разовое, а повторившееся несколько раз на затопленных континентальных ландшафтах.

Попытки понять, как киты приспособились к жизни в пресной воде, в конечном итоге приводят к единственному образцу. Чтобы получить представление о любом виде или генетической линии, ученые должны начать с одной особи. Такие отдельные образцы называются типовыми экземплярами, и это непревзойденный первичный материал – эталон, с которым сравнивают любые другие возможные образцы этого вида. Типовые экземпляры должны храниться в музее, где любой ученый может их рассмотреть, изучить, измерить и в некоторых случаях даже взять пробы.

Типовые экземпляры очень важны для вымерших видов, они являются пробным камнем при решении любого биологического вопроса – как только погибла последняя особь, уже нельзя увеличить размер выборки и замерить, например, возрастные изменения или вариативность какого-либо признака со сменой поколений (топливо эволюции). Последняя известная особь китайского речного дельфина (Lipotes vexillifer) умерла в 2002 г. в неволе. С тех пор этих дельфинов никто не видел и не слышал, в ходе последней поисковой экспедиции в 2006 г. так ни одного в природе и не нашли.

Типовой экземпляр китайского речного дельфина лежит в шкафчике в западном крыле исследовательских коллекций в моем музее, а собрал его более 100 лет назад Чарльз Макколи Хой, подросток-охотник, нанятый Смитсоновским институтом для сбора образцов птиц и млекопитающих в китайской долине Хунань. Как и многие музеи естествознания, стремясь пополнить коллекции образцами из отдаленных уголков мира, Смитсоновский институт нанимал местных жителей с особым сочетанием способностей и амбиций. Будучи младшим сыном миссионера, Хой хорошо знал китайскую глубинку. Он знал (а из его заметок теперь знаем и мы), что в озере Дунтинху, находящемся в заливном бассейне рек Янцзы, обитали два разных вида китообразных: байцзи, «белый дельфин», как на мандаринском китайском называется китайский речной дельфин, и более мелкая морская свинья без спинного плавника, которую Хой называл «черным видом», сегодня она известна как Neophocaena phocaenoides и находится на грани вымирания по тем же причинам, что привели к исчезновению байцзи.

Если мы хотим узнать, каким был байцзи до его последнего наблюдения в природе в 2002 г. – как он двигался, что ел, где размножался до того, как горстка выживших представителей этого вида была переведена в бетонные аквариумы, можно почитать записи Хоя, которые начинаются с зимнего дня в 1916 г., когда, охотясь на уток, он обнаружил стаю байцзи, которых давно хотел добыть. Единственная опубликованная черно-белая фотография изображает, как Хой – винтовка в руке, бесстрастное лицо под широкополой шляпой – то ли подавленная гордость, то ли заученная поза, – стоит на коленях возле 150-килограммового дельфина, будущего типового экземпляра, в пасть которого вставлена палка. В записях Хоя говорится, что байцзи плавали стаями по 10–15 особей и поднимали муть со дна озера, охотясь на сомов – одного Хой обнаружил в желудке добытого дельфина. В отчете Хоя говорится, что летом, когда уровень воды в озере поднялся, байцзи исчезли: вероятно, ушли для размножения вверх по течению других рек, впадающих в озеро. Подобно сотням тысяч полевых записей, которые хранятся в тишине музейных архивов, рассказ Хоя о сборе образцов сообщает нам то, что сегодня мы не можем узнать. Мир сильно изменился с тех пор, как молодой охотник застрелил дельфина в озере в тысяче километров от океана.

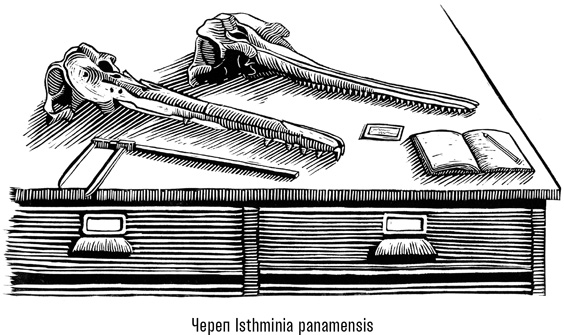

Ящик с загипсованными окаменелостями из Панамы прибыл в музей примерно год спустя – из-за ожидаемых бюрократических задержек, которые регулярно расстраивают меня (и многих других ученых). Мы с Хорхе сами отнесли находку в лабораторию палеонтологии позвоночных, где сотрудники, обладающие знанием анатомии, сопромата и ловкостью рук, начали извлекать окаменелость из ее заточения в гипсе и скале. За несколько месяцев – и это короткий срок, камень был довольно мягкий – они отпилили и сорвали отвердевшие гипсовые накладки, затем медленно, слой за слоем, высверлили, отскребли и вычистили каменную породу вокруг черепа. Иногда для такой работы требуется техника, например пневматическая пила, в других случаях достаточно простой зубочистки, чтобы убрать песчинки. Это работа на стыке анатомии с ювелирным искусством. Клей, конечно, всегда держат под рукой.

Окаменелость медленно проглядывала на свет. Неделя за неделей мы с Хорхе наблюдали, как понемногу показываются неповрежденные кости черепа с признаками, каких не было ни у одного ранее описанного вида. Мне знакомо разочарование, которое возникает, когда многообещающее ископаемое оказывается обыденным; здесь все было с точностью до наоборот. Наши ожидания росли по мере того, как хрупкая и неполная окаменелость словно проявлялась на наших глазах, и мы все больше убеждались, что перед нами зубатый кит, вымерший миллионы лет назад. Для палеонтолога окаменелые кости и особенно череп – больше, чем просто трофей, хотя гордость удачливого охотника мы порой тоже испытываем. В черепе находятся органы, которые контролируют самые важные функции в жизни кита: то, как он питается, видит, слышит и думает. Эти органы, как правило, отражают эволюционные изменения к условиям жизни кита (например, к обитанию в мутных водах). Следовательно, именно в черепе обычно содержатся наиболее выраженные отличительные признаки, идентифицирующие вид.

Панамский череп был фрагментарным, слишком хрупким и в то же время слишком громоздким, чтобы держать его в руках. Используя метод, опробованный в Серро-Баллене, мы с Хорхе отсканировали его, на основе скана построили цифровую трехмерную модель и напечатали в натуральную величину на 3D-принтере модель, которую можно было изучать без опаски или ограничений. Оригинал же черепа кита всегда был у нас под рукой, на специальной подставке, на тот случай, если нужно было рассмотреть детали.

Так как на череп из Панамы миллионы лет воздействовали приливы и отливы, его левая сторона и большая часть черепной коробки были разрушены. Но, по крайней мере, у нас была крыша черепной коробки, весьма похожая на череп байцзи, если поместить их рядом. С тем отличием, что череп «белого дельфина», который Хой привез в Смитсоновский институт в 1918 г., с годами приобрел неравномерно золотистый цвет, словно его вырезали из куска дерева. И у него, и у панамского черепа были длинные лицевые отделы и заостренные зубы неправильной конической формы. Нас поразило наличие у них почти одинакового, похожего на постамент выступа на самом верху, за костным отверстием ноздрей.

Однако конфигурация костей не совсем совпадала, и мы решили сравнить панамскую находку с черепами других речных дельфинов. На самом деле эта проблема давно не давала покоя специалистам по остеологии: говорит ли сходство между разными видами речных дельфинов о наличии у них общих предков, или это просто конвергенция из-за сходного образа жизни? Иными словами, у них были длинные морды потому, что у их общих предков были длинные морды, или этот признак появился со временем в результате действия отбора?

Тот факт, что пресноводные речные дельфины встречаются на разных континентах, может показаться важным ключом к их эволюционной истории. В середине ХХ в. большинство экспертов проигнорировали этот факт и сошлись во мнении, что все четыре существовавших тогда вида – байцзи из Китая, сусу из Индии и соседних стран и два вида речных дельфинов из Южной Америки – принадлежали к одной таксономической группе. Эта классификация подразумевала единое или общее эволюционное происхождение и по сути утверждала, что все современные речные дельфины связаны друг с другом более тесно, чем с любыми другими видами, живыми или вымершими. При этом все сходились в том, что речные дельфины были китовой версией живых ископаемых: так называемыми архаичными видами, которые произошли от одного широко распространенного морского предка и сумели выжить в пресноводных убежищах. С этой точки зрения длинные морды были следствием того, что все речные дельфины имели общего предка с таким признаком.

Однако данные ДНК это опровергли: у четырех известных видов речных дельфинов были разные предки. То есть за исключением южноамериканских видов, которые оказались двоюродными родичами, они принадлежали к разным ветвям на генеалогическом древе китообразных. Другими словами, речные дельфины мира не образуют естественную группу и в целом не связаны друг с другом. Это открытие подразумевало, что пресноводные дельфины, заселявшие речные системы на разных континентах, произошли от разных предков. А длинная морда была результатом действия эволюционного отбора и помогала охотиться за добычей в мутных реках.

Что же рассказал нам панамский образец? Он был найден на побережье Карибского моря, в морских отложениях, возраст которых составляет от 6,1 до 5,8 млн лет. Его сравнительно большие глаза, как и некоторые другие признаки, указывали на обитателя моря. Однако сходство с современными океаническими дельфинами оказалось иллюзорным; проанализировав эволюционные связи с ископаемыми и современными китами, мы с Хорхе обнаружили, что ближайший родственник нашей находки – современный амазонский дельфин, Inia geoffrensis. Новый вид, названный нами Isthminia panamensis, имел мало общего с Lipotes, которым он приходился дальним родственником. Isthminia напомнил нам, что признаки, которые, как считалось, появились для жизни в пресной воде Амазонки, имелись у его древнего морского кузена, миллионы лет назад плававшего в Центральноамериканском проливе.

Добравшиеся до самых дальних уголков водораздела Амазонки, высоко в боливийские и перуанские Анды, в верховья Янцзы в тысячах километров от моря, речные дельфины некогда освоили специализированный образ жизни в пресной воде. Из-за него же они могут вымереть, если что-либо в средах их обитания неожиданно изменится. В отличие от морских видов с широким ареалом, которые могут избежать таких изменений, просто уплыв подальше, физическая изоляция речных дельфинов означает, что если их окружение становится опасным, то вариантов у них остается немного. Им просто некуда плыть.

Влияние человека увеличивает опасность этого тупикового сценария. Построенная на Янцзы крупнейшая в истории человечества система плотин «Три ущелья» полностью изменила экосистему, в которой эволюционировал байцзи, – ее географию, течение, сезонность и добычу. Эти всеобъемлющие изменения показывают, насколько уязвим любой речной дельфин, особенно если учесть способы, которыми люди контролируют водные пути на планете и которые до сих пор неизбежно приводили к увеличению загрязнения, шума и росту неумышленной добычи-прилова. Вредоносное воздействие загрязнения и шума на здоровье речного дельфина – это вопрос пороговых значений и локальных концентраций, а вот прилов наносит ущерб сразу: он в буквальном смысле, хоть и непреднамеренно, удаляет хищника из экосистемы.

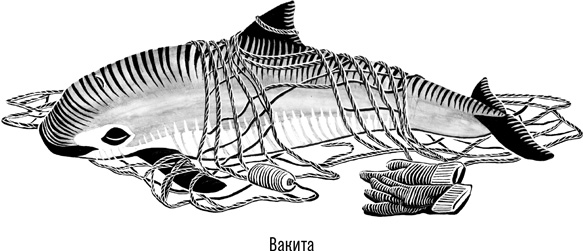

Слова, которые мы используем для описания этих опасностей, порой затуманивают масштабы их воздействия. «Прилов» звучит абстрактно, почти как экономическая переменная, а ведь из-за него каждый год гибнет более 300 000 китообразных – больших и малых, многочисленных и находящихся под угрозой исчезновения. Один из таких видов – вакита, калифорнийская морская свинья, которую открыли только в 1958 г. Вакиты встречаются только в северной мексиканской оконечности Калифорнийского залива и нигде больше. Это одни из самых мелких китообразных, к тому же они очень скрытные, их чрезвычайно трудно изучать. Вы могли бы удержать вакиту на руках, хотя это было бы непросто: когда я пишу эти строки, в живых осталось менее 30 особей – а может, и того меньше, если опросить специалистов, которые ее искали.

В последние десятилетия судьба вакиты тесно связана с тотоабой – крупной рыбой, которая также обитает исключительно в тех же водах. Растянутый и высушенный плавательный пузырь тотоабы можно продать за несколько тысяч долларов: в Азии он ценится как лекарство, подарок или приданое. Нелегальная глобальная цепочка поставок, скорее всего связанная с преступными кругами, несомненно, несет ответственность за неослабевающий спрос, который растет по мере того, как сама тотоаба попадается все реже. Сети нелегальных ловцов без разбора выгребают из Калифорнийского залива и вакиту, и тотоабу. Вакита – жертва рынков, как местных, так и находящихся на другой стороне Земли.

После нескольких лет неэффективных мер по ограничению незаконного промысла (который самым непосредственным образом угрожал ваките) стратегия спасения этого китообразного вышла на беспрецедентный этап: было решено выловить всех выживших особей и перевезти их в огромный защищенный морской загон, где они обитали бы, пока угроза их среде обитания не будет ослаблена. Были приложены огромные усилия, привлечено более 100 ученых со всего мира, в том числе ветеринаров, поведенческих экологов, акустиков и специалистов по рыболовному промыслу. В воды залива погрузили множество подслушивающих устройств, чтобы отыскать этих скрытных морских свиней, привезли даже натренированных специалистами ВМС США дельфинов, которые должны были, как овчарки, загонять вакит.

Ничего подобного никогда раньше не предпринималось, потому что риски, связанные с сохранением ex situ, исходили от самих вакит. Если их вытащить из воды, пусть даже ненадолго, они начинают так паниковать, что стресс может закончиться трагически. К сожалению, именно так все и пошло с самого начала эксперимента: ученым удалось успешного захватить и переселить в загон детеныша, но вторая пойманная вакита скончалась от стресса. После этого было решено прекратить попытки и признать мрачную дилемму: если ничего не делать, эти редкие животные наверняка погибнут; если пытаться вылавливать их и разводить в неволе, это только ускорит ту же печальную участь.

У вымирания есть фиксированная черта во времени – это момент, когда умирает последняя особь. Но на практике для ученого, желающего измерить выживаемость группы организмов, это, скорее, вероятностная величина. Мы называем вид вымершим, когда его представителей не видели долгое время. Другими словами, наше знание о вымирании не абсолютно – это игра вероятностей. Взять любой вид, вымерший за время существования человечества. Чаще всего это долгая история упадка, в ходе которого представителей вида ловят или видят в природе все реже и реже, а потом – просто наступает тишина на долгие, долгие годы. В случае с китами, из-за их недоступности и широчайшего географического распространения, сделать решительное заявление об их судьбе еще сложнее. Очень трудно узнать точную численность популяции даже для ограниченных в географическом отношении речных дельфинов или вакит, потому что мы не можем обследовать каждый уголок среды их обитания с помощью визуальных или акустических инструментов. Поэтому даже байцзи, которого не видели с 2002 г., иногда называют «функционально» вымершим видом, оставляя вероятность (или надежду) на то, что мы все-таки ошибаемся. Мы можем никогда не узнать о смерти последнего представителя вида, потому что вымирание, особенно водных животных, происходит бесшумно.

Большинство когда-либо живших китов вымерли – такова реальность 50 млн лет их пребывания на Земле. Окончательная причина исчезновения точно неизвестна. Палеонтологи могут сколько угодно рассказывать об изменении среды обитания, гиперспециализации, конкуренции или хищничестве, но, если нет удобного маркера вроде массового вымирания, дать одно ясное объяснение очень трудно.

И вместе с тем двух мнений быть не может: человечество оказывает самое сильное влияние на вымирание китов. Возможно, судьбы байцзи и вакиты определены разными причинами, но в основном они связаны с их конкретной историей и деятельностью людей – масштабное изменение среды обитания в случае байцзи, прилов в случае вакиты.

Сегодня китобойный промысел угрожает гораздо меньшему числу китов, чем в недавнем прошлом, но, если мы не устраним косвенные угрозы – шумовое загрязнение океана, изменение окружающей среды, прилов и загрязнение воды, – некоторые виды китов исчезнут уже в ближайшем будущем. В музеях мира насчитывается с полдесятка образцов байцзи (в том числе типовой экземпляр в Смитсоновском институте) и несколько десятков образцов вакиты. Вряд ли мы сможем много (если вообще хоть что-либо) добавить к материальным свидетельствам существования этих видов. Есть виды, хранящиеся в тысячах экземпляров; а есть киты, особенно из семейства клюворыловых, о которых до сих пор мы судим по единственному черепу, хранящемуся в музее. Многие вымершие и сохранившиеся виды остаются загадкой в прямом смысле этого слова – у нас просто недостаточно информации, чтобы спорить об их прошлых или будущих шансах выжить в океанах нашей эпохи. Нам нужно знать, какие виды обитают на Земле, если мы надеемся их сохранить.