Ну, погнали

Дальше все происходит разом. Это все – одно событие. Это все – неизбежный итог прошлых событий. Сила ищет выхода. Все уже было – и все будет вновь. Такое всегда бывает.

Небо, что прежде казалось синим и ясным, затягивается тучами, сереет, чернеет. Надвигается гроза. Давно ее ждем – пыль спеклась, земля жаждет вдоволь напиться темной воды. Ибо Земля наполнилась злодеяниями, и всякая плоть извратила путь свой на земле. На севере, и на юге, и на востоке, и на западе уголочки неба набухают водой.

На юге Джоселин Клири поднимает брезентовый верх джипа, сворачивает на укромный гравийный съезд – вроде он обещает что-то интересное. А на севере Олатунде Эдо и Роксанна Монк просыпаются под барабанную дробь дождя по железной крыше своего убежища. А на западе Матерь Ева, в прошлом Алли, глядит в окно на предвестья грозы и спрашивает себя: пора? И сама себе отвечает: ну а то.

На севере зверства – источники слухов множатся, отрицать уже нельзя. Свирепствуют Татьянины войска, обезумевшие от силы и остервеневшие от проволо́чек, от нескончаемого потока приказов, в которых им твердят: “Любой мужчина может предать, любой может сотрудничать с Севером”. Или просто Татьяне было недосуг их приструнить? Может, она давным-давно не в ладах с рассудком, что бы ни делала с нею Матерь Ева.

Рокси пропала. Войска ускользают из-под власти Татьяны. Если кто-нибудь не встанет у руля, в считаные недели мы получим военный путч. А затем Северная Молдова пойдет в атаку, займет страну и заграбастает все химическое оружие южных городов.

Алли сидит в тиши кабинета, глядит на грозу и подсчитывает издержки.

Голос говорит: Я же всю дорогу талдычу: тебе уготованы великие дела.

Алли отвечает: Да, знаю.

Голос говорит: Тебя почитают не только здесь, но повсюду. Если приберешь к рукам страну, женщины придут сюда со всего мира.

Алли отвечает: Я же сказала – знаю.

Голос говорит: Ну и чего ты ждешь?

Алли отвечает: Мир хочет вернуться к прежним формам. Мы столько сделали, но этого недостаточно. По-прежнему есть мужчины с деньгами и властью, и они могут подчинить мир своей воле. Даже если мы одолеем Север. Какую кашу мы тут завариваем?

Голос говорит: Ты хочешь весь мир поставить с ног на голову.

Алли отвечает: Да.

Голос говорит: Я догоняю, но как тебе объяснить еще внятнее? Не беги поперед паровоза. Придется начинать заново. Нам придется все начинать заново.

В сердце своем Алли вопрошает: Великий потоп?

Голос отвечает: Ну, тоже метод. Но есть варианты. Поищи. Подумай. Когда сделаешь, что до́лжно.

Час поздний. Татьяна сидит за столом, строчит. Надо подписать приказы генералам. Грядет катастрофа – Татьяна собирается напасть на Север.

Матерь Ева подходит, встает позади Татьяны, кладет ласковую руку ей на загривок. Они часто так делают. Татьяну Москалеву этот жест успокаивает, хотя она не вполне понимает, отчего так.

Татьяна говорит:

– Я же правильно поступаю?

Алли отвечает:

– Бог с тобою во все дни до скончания века.

В комнате скрытые камеры. Очередной сувенир Татьяниной паранойи.

Бьют часы. Час, два, три – теперь пора за дело.

Алли тянется особым своим мастерским чутьем, успокаивает нервы у Татьяны в шее, в плечах, в черепе. Веки у Татьяны смыкаются. Она клюет носом.

А рука ее, словно вовсе ей не принадлежит, словно Татьяна отвлеклась на миг и не замечает, что это рука такое делает, – рука ползет по столу, к кипе бумаг, где лежит острый нож для писем.

Алли чувствует, как сопротивляются Татьянины мускулы и нервы, но они к Алли уже привыкли, а она привыкла к ним. Унять здесь, усилить там. Было бы сложнее, если б Татьяна столько не пила и не глотала зелье, которое состряпала ей Алли, – ну, Рокси для Алли состряпала у себя в лаборатории. Сейчас тоже непросто. Но возможно. Алли мысленно переносится в Татьянину руку с ножом для писем.

Внезапно комнату наполняет запах. Как будто гнилые фрукты. Но скрытые камеры запаха не почуют.

Резким ударом, которого Матери Еве не предотвратить – как она могла даже заподозрить такое? – Татьяна Москалева, обезумев от потери власти, острым ножичком рассекает себе горло.

Матерь Ева отпрыгивает, кричит, зовет на помощь.

Татьяна Москалева заливает кровью бумаги на столе, и правая рука еще подергивается, как живая.

– Меня из конторы прислали, – сообщает медвежеватая Ирина. – Там на задах солдатка на дорожке.

Твою мать.

Они смотрят на экран камеры видеонаблюдения. От шоссе до фабрики – восемь миль по проселку, съезд скрыт изгородями и лесом. Чтоб найти, нужно знать, что ищешь. И однако извольте, солдатка – всего одна, большого отряда не видать – подобралась к периметру. До самой фабрики оттуда еще миля, так что фабрику ей даже не видно. Но она пришла, идет вдоль ограждения, фоткает на телефон.

Женщины смотрят на Даррелла.

И все думают: как поступила бы Рокси? У них это прямо на лбу написано, все равно что маркером.

Пасма пульсирует и егозит. Даррелл все-таки тренировался. У него в груди кусок Рокси, и этот кусок точно знает, как поступить. Даррелл силен. Величайший из великих. Нельзя показывать девкам, на что он способен, – Берни высказался весьма недвусмысленно, шилу положено таиться в мешке. Пока Даррелла не предъявят самым щедрым потенциальным покупателям в Лондоне – вот, мол, что мы умеем, – тайна должна оставаться тайной.

Пасма шепчет ему: Всего одна солдатка. Иди, припугни ее.

Сила знает, как поступить. В ней есть логика.

Даррелл командует:

– Следите за мной. Я пошел.

Шагая по длинной гравийной дорожке, открывая ворота, он беседует с пасмой.

Говорит: “Ты уж меня не подведи. Я большие деньги за тебя отдал. Мы с тобой можем успешно сотрудничать”.

Пасма – прирученная, притулившаяся к ключице Даррелла, как некогда у Рокси в груди, гудит и шкворчит. Это приятно – Даррелл подозревал, но раньше не имел шанса удостовериться. Смахивает на опьянение – блаженное, придающее сил. Бывает, знаете, когда ты пьян, кажется, будто с кем угодно расправишься одной левой, а тут так оно и есть.

Пасма ему отвечает.

Говорит: Я готова.

Говорит: Вперед, сынок.

Говорит: Все тебе дам, что захочешь.

Силе все равно, кто ее использует. Пасма не бунтует против Даррелла, не знает, что не он – ее законная хозяйка. Пасма лишь говорит: Да. Да, я могу. Да. У тебя все получится.

Даррелл двумя пальцами пускает коротенькую дугу. К ощущению так и не привык. Неприятно зудит на коже, но мощно и правильно отзывается в груди. Надо бы эту девку отпустить, но он и свалить ее сможет, не вопрос. Уж он им всем покажет.

Он оглядывается – женщины толпятся у окон фабрики, смотрят на него. Кое-кто выходит на тропинку, чтоб не терять Даррелла из виду. Перешептываются, прикрывая рты. Одна пускает длинную дугу между ладонями.

Вот ведь твари зловещие – движутся как одна. Зря Рокси потакала им столько лет – странные эти ритуальчики им позволяла и закидываться “блеском” в нерабочие часы. Они все уходят в леса на закате и не возвращаются до зари, и Даррелл не может, сука, ни слова поперек сказать, потому как на работу они являются минута в минуту и дело свое делают, но творится что-то подозрительное, он прямо носом чует. У них тут сложилась своя, епта, культура, и Даррелл знает, что они болтают про него, и знает, что, по их мнению, ему здесь не место.

Даррелл пригибается, чтоб солдатка не засекла.

Позади него толпа женщин растекается приливной волной.

Утром, когда оба одеты, Рокси говорит Тунде:

– Могу переправить тебя за границу.

А он уже и забыл, что на свете бывает заграница и туда можно переправить. Все, что вокруг, реальнее и неизбежнее всего, что было прежде.

Он замирает, не до конца натянув носок. Выложил носки на ночь сушиться. Все равно воняют, а на ощупь хрусткие и скрипучие.

– Как? – спрашивает он.

Она дергает плечом, улыбается:

– Я же Рокси Монк. Знаю кое-кого. Хочешь за границу?

Да, он хочет. Да.

Он спрашивает:

– А ты?

Она отвечает:

– Я заберу назад свое. А потом тебя найду.

Она уже кое-что забрала назад. Ее фигура увеличилась вдвое.

Тунде она, пожалуй, нравится, но наверняка не скажешь. Она столько ему предлагает – это сейчас не засчитывается за простой кадреж.

Они шагают долгие мили отсюда туда, и она перечисляет десяток способов ее отыскать. Почта с такого-то ящика попадет к ней, даром что похоже на фирму-однодневку. Такой-то человек рано или поздно будет знать, как с ней связаться.

Не раз и не два Рокси говорит:

– Ты спас мне жизнь.

И Тунде все понимает.

На перекрестке средь полей, у остановки автобуса, который ходит дважды в неделю, Рокси на таксофоне по памяти набирает номер.

Повесив трубку, описывает все, что будет дальше: вечером Тунде подберет блондинка, у нее на головном уборе будет что-то про самолеты, и она перевезет Тунде через границу.

Поедешь в багажнике – извини, так надежнее всего. Часов восемь.

– Шевели ступнями, – инструктирует она, – а то ноги сведет. Больно, и не сможешь вылезти.

– А ты?

Она смеется:

– Ну я-то в багажник точно не полезу.

– А как?

– За меня не переживай.

Они расстаются незадолго до полуночи у окраины деревушки, название которой она не умеет произнести.

Она целует его разок, легонько, в губы. Говорит:

– Все с тобой будет хорошо.

Он спрашивает:

– Ты меня не проводишь?

Но понимает и сам, вся его жизнь подсказывает ему ответ. Если увидят, что она неравнодушна к мужчине, в своем мире она выставится слабачкой. Если решат, что Тунде ей небезразличен, под ударом окажется он. А так он – просто груз.

Тунде говорит:

– Иди и забери свое назад. Все нормальные люди только больше тебя зауважают за то, что так долго выживала без нее.

Еще не договорив, он понимает, что это неправда. Вот его особо никто не зауважает за то, что столько выживал.

Она отвечает:

– По-любасу я буду не я, если не попытаюсь.

Она уходит по дороге к югу. Он сует руки в карманы, опускает голову и сворачивает в деревню, делая вид, будто его послали с поручением и он имеет полное право тут находиться.

Отыскивает назначенное место – Рокси описала точно. Три лавки с заставленными витринами, этажом выше ни огонька. Тунде, кажется, видит, как в окне колышется занавеска, и говорит себе, что померещилось. Его не поджидают, за ним не гонятся. С каких это пор он такой дерганый? А он знает с каких. Не с последних событий. Страх нарастает давно. Ужас пустил корни в груди много лет назад, и с каждым месяцем, с каждым часом его усики врастают все глубже в плоть.

Отчего-то в минуты, когда воображаемый мрак сливается с настоящим, терпеть легче. Не было такой жути, когда он взаправду сидел в клетке, или на дереве, или смотрел, как перед ним разворачивается самый страшный в мире кошмар. Жуть преследует его на тихих улочках или перед рассветом, когда он просыпается один в гостиничном номере. Давным-давно уже его не осеняло покоем на ночных прогулках.

Он глядит на часы. На этом углу ждать еще десять минут. В рюкзаке лежит конверт – все пленки, все съемки, дневники. Конверт готов с первого дня, весь оклеен марками. Тунде их припас – думал, если запахнет жареным, отослать пленки Нине. Теперь он хрен чего отошлет Нине. Если встретит Нину, сердце ей вырвет и сожрет на центральной площади. У Тунде есть маркер. Есть тщательно упакованный конверт. А напротив стоит почтовый ящик.

Какова вероятность, что почту еще доставляют? В лагере Тунде слыхал, что в деревнях покрупнее, в городках и городах почта работает. У границы и в горах все полетело в тартарары, но до границы и гор отсюда многие мили. Почтовый ящик открыт. На табличке написано, что завтра почту заберут.

Тунде ждет. Тунде размышляет. Может, не будет никакой машины. Может, машина будет, а в ней вместо блондинки в головном уборе с самолетами приедут три женщины, которые запихнут его на заднее сиденье. Может, он окончит свои дни здесь – его, использованного и изодранного, выбросят на обочину по дороге из одного городишка в другой. Может, блондинка приедет, возьмет обещанные деньги и скажет, что пересекла границу. Выпустит Тунде из машины, покажет, в какую сторону бежать к свободе, но там не будет свободы, будет только лес и погоня, и всё так или иначе закончится в грязи.

Внезапно ему кажется, что доверить свою жизнь Роксанне Монк – замечательно чумовой идиотизм.

Приближается машина. Тунде видит издалека – фары освещают грунтовку. Тунде успеет написать на конверте имя и адрес. Не Нинины, разумеется. Не Теми и не отца с матерью – если Тунде растворится в этой темной ночи, нельзя, чтобы конверт стал его последней весточкой родным. Тунде посещает идея. Ужасная. Надежная. На случай, если он не выживет, на конверте можно написать лишь одно имя и один адрес, тогда эти кадры точно разлетятся по всему миру. Люди должны знать, что здесь произошло, говорит себе Тунде. Свидетельствовать – первый долг.

Время есть. Он пишет быстро, стараясь особо не думать. Бежит к почтовому ящику. Просовывает конверт в щель и снова опускает крышку. Когда машина тормозит у обочины, Тунде уже опять на позиции.

За рулем блондинка в бейсболке, натянутой на глаза. На бейсболке эмблема “Джет Лайф”.

Блондинка улыбается. По-английски говорит с сильным акцентом. Говорит так:

– Прислала Рокси Монк. До утра едем.

Она открывает багажник. Седан, места немало, но Тунде придется лежать, подтянув колени к груди. Восемь часов.

Блондинка помогает ему забраться в багажник. Обращается с ним бережно, выдает скатанный свитер под голову, чтоб не биться затылком о железный кожух. В багажнике по крайней мере чисто. Ткнувшись носом в кучерявый ворс коврика, Тунде чует лишь цветочную химию шампуня. Блондинка протягивает ему большую бутылку воды:

– Допей – писай в бутылку.

Тунде улыбается снизу вверх. Хочет ей понравиться, хочет, чтоб она понимала – он человек, а не груз.

Он говорит:

– Эконом-классом, значит? С каждым годом сиденья все меньше.

Но неясно, поняла ли она шутку.

Тунде устраивается поудобнее, и блондинка похлопывает его по бедру.

– Мне доверяй, – говорит она, захлопывая багажник.

Отсюда, с тропки из ниоткуда в никуда, из-за лесополосы, Джоселин видно приземистое здание с окнами только на втором этаже. Самый уголок. Джос взбирается на валун и фоткает. Неубедительно. Надо, наверно, поближе. Хотя нет, глупо. Джос, пошевели мозгами. Подай рапорт о том, что нашла, и приведи завтра взвод. Тут явно кто-то очень постарался спрятаться подальше от дороги. А впрочем, вдруг тут ничего такого, вдруг ее поднимет на смех вся база? Джос фоткает еще.

Очень сосредоточена.

Не замечает мужчину, пока тот не подходит почти вплотную.

– Ты что тут забыла, а? – спрашивает он по-английски.

У Джос табельное оружие. Она переминается, чтоб оно качнулось на бедре, и делает шаг вперед.

– Простите, сэр, – говорит она, – заблудилась. А где тут шоссе?

Голос у нее очень ровный, спокойный, и она чуть усиливает американский акцент, хотя не собиралась. Американка Сюзи Комар-Носу-Не-Подточит. Бестолковая туристка. Тактический ход неудачный. Она же в форме. Если притворяться невинной, выглядишь только виноватее.

Пасма пульсирует у Даррелла в груди. Когда страшно, она пульсирует сильнее, дергается и как будто пенится.

– Ты, епта, что забыла на моей территории? – повторяет он. – Тебя кто послал?

За этой сценой наблюдают холодные темные глаза фабричных женщин, Даррелл затылком чует. Больше они в нем не усомнятся, не спросят, кто он такой; увидят, что он умеет, и мигом поймут, кто он. Он не мужчина в женском наряде. Он один из них – тоже сильный, тоже умелый.

Джос улыбается – вдруг это поможет?

– Меня никто не посылал, сэр. Я в увольнительной. Просто хотела посмотреть. Я, наверно, пойду.

Она замечает, что он косится на ее распечатки. Если заглянет в них, мигом поймет, что она искала эти места нарочно.

– Ладно, – говорит Даррелл. – Ладно, давайте я вас выведу.

Он не помочь ей хочет, он подходит слишком близко, пора доложить на базу. Ее рука тянется к рации.

Он выставляет три пальца правой руки, внезапно лупит разрядом – и конец рации. Джос моргает. Какой-то миг видит его как есть – исполинским чудищем.

Джос нащупывает винтовку, но он хватается за приклад, заезжает Джос в подбородок – она отшатывается – и сдергивает с нее ремень. Смотрит на винтовку, отшвыривает в кусты. Наступает, искря ладонями.

Можно бежать. Папин голос в голове говорит: береги себя, золотко. А мамин голос в голове говорит: ты героиня или кто? Один мужик с какой-то фабрикой в глуши – что тут сложного? И еще девчонки с базы. Уж кто-кто, а ты-то знаешь, как одолеть мужика с пасмой. Да, Джоселин? Это же твоя тема, Джоселин?

Ей есть что доказывать. И ему есть что доказывать. Они готовы приступить.

Они изготавливаются, обходят друг друга по кругу, выискивают слабые места.

Даррелл уже пробовал по мелочи: хирург-другой из тех, что над ним трудились, получил небольшие ожоги, порезы, синяки – Даррелл проверял, работает или нет. И в одиночестве тоже упражнялся. Но еще никогда не прибегал к силе вот так, в бою. Увлекательно.

Оказывается, он понимает, сколько еще осталось в бензобаке. Полным-полно. И это мягко сказано. Он делает бросок, промахивается, заземляет энергичный разряд ногами, и все равно еще полным-полно. Так вот почему Рокси, чтоб ее, вечно была такая самодовольная. Еще бы – силища-то какая. Даррелл тоже был бы собой доволен. Он и доволен.

Пасма у Джоселин дергается – это она просто разволновалась. Все работает ровно как никогда, все хорошо с тех самых пор, как Матерь Ева ее исцелила, и сейчас Джос понимает зачем – зачем Бог явила ей чудо. Ради этой вот минуты. Чтобы Джос спаслась от плохого человека, который хочет ее убить.

Она напрягает живот и бежит на него, финтит влево, якобы целит ему в коленку, а в последний миг, когда он нагибается и прикрывается, она принимает вправо, хватает его за ухо и бьет разрядом в висок. Выходит гладко и легко, со сладким звоном. Он бьет ее в бедро, и больно адски, точно ржавым клинком ободрали кость, крупные мышцы сокращаются, колено вот-вот подломится. Джос опирается на правую ногу, левую подволакивает. Силы мужику не занимать, аж на коже потрескивает. Разряды у него мускулисты и железобетонны – это тебе не Райан. Джос никогда в жизни с такими не дралась.

Она вспоминает, как ее учили драться, если противник попросту сильнее, если у него попросту больше ресурсов. Дать ему порезвиться – подставлять те органы, которым будет меньше вреда. У мужика силы в запасе больше, но если он хотя бы отчасти спустит ее в землю, если Джоселин будет шустрее, тогда победа за ней.

Джос отступает, подволакивая ногу чуть сильнее, чем нужно. Притворно спотыкается. Хватается за бедро. Наблюдает, как он наблюдает за ней. Заслоняется от него рукой. Подгибает ногу. Падает. Он кидается на нее, как волк на овечку, но вот теперь она шустрее – перекатывается, и убийственный удар он спускает в гравий. Орет в ярости, а она здоровой ногой изо всех сил пинает его в висок.

Она тянет руку – цапнуть его под коленом. Рассчитала, как учили. Вали противника на землю, бей по коленям и лодыжкам. Силы ей хватит. Один мощный удар по сухожилиям – и он рухнет.

Она хватает его за брюки, плотно прижимает ладонь к его икре. И ничего. Нет силы. Точно двигатель взревел и заглох. Точно прудик всосался в землю. Силы нет.

Но должна же быть.

Матерь Ева ее вернула. Должна быть сила.

Джос пробует снова, сосредоточивается, воображает поток воды, как учили на занятиях, воображает, как естественно течет вода – ты только ей позволь. Джос всего бы минутку – и она отыщет силу вновь.

Даррелл пяткой заезжает ей в скулу. Он тоже ждал и не дождался удара. Но теперь он свой шанс не упустит. Она стоит на четвереньках, ртом ловит воздух, и Даррелл бьет ее с ноги в бок – раз, другой, и еще.

Внезапно он чует померанец и как будто жженый волос.

Резко пригибает ей голову и лупит разрядом в основание черепа. Вмажешь туда – и конец драке. Даррелл знает, ему так один раз сделали, давным-давно, в парке, ночью. В башке путаница, тело обмякает, все, ты выбыл. Удар длится, мощи тока Даррелл не снижает. Солдатка валится лицом в гравий. Даррелл ждет, пока стихнут конвульсии. Тяжело дышит. А силы хватит повторить еще раза два. Приятно. Кранты солдатке.

Даррелл с улыбкой поднимает голову, будто уверен, что его триумфу зааплодируют деревья.

Вдалеке запевают женщины – напев он слыхал и прежде, но никто не желал объяснить, что значит песня.

В окнах фабрики он различает темные женские глаза. И тут до него доходит. Очевидный факт, Даррелл сообразил бы и раньше, если б не отмахивался от него так уперто. Женщины не рады тому, что он сделал, не рады, что он так умеет. Сучьи гниды стоят и смотрят – рты затворены, как земля, глаза пусты, как море. Стройной колонной женщины спускаются со второго этажа и сомкнутым строем идут к Дарреллу. У Даррелла из горла вырывается затравленный вопль – и Даррелл бежит. А женщины бегут за ним.

Он бежит к дороге, до нее всего несколько миль. На дороге застопит тачку, смоется от больных фабричных тварей. Даже в этой богом забытой стране кто-нибудь ему да поможет. Очертя голову он несется полем меж двух густых лесов, отталкиваясь от земли, словно вот-вот станет птицей, вот-вот – речкой, вот-вот – деревом. Спрятаться негде, ясно, что они его видят, и бегут они беззвучно, и, может, они повернули назад, может, их уже нет. Даррелл оглядывается. За ним несется сотня женщин, ропот их – как морской гул, и они нагоняют, а он подворачивает ногу и падает.

Он их всех знает по именам. Вот Ирина, и умненькая Магда, и Вероника, и блондинка Евгения, и брюнетка Евгения; вот пугливая Настя, и веселая Маринелла, и юная Джестина. Все они здесь, с этими женщинами он месяцами, годами трудился бок о бок, дал им работу, обходился с ними по справедливости – ну, с поправкой на обстоятельства, – и лица их непроницаемы.

– Хватит, а? – окликает он. – Я ж ради вас избавился от солдатки. Кончайте. Евгения, ты видела? Я ее одним ударом – р-раз! Все видели?

Он ползет, отталкиваясь здоровой ногой, будто надеется на жопе доползти до укрытия, под деревья или на гору.

Они знают, что́ он сделал, это ясно.

Они перекликаются. Он не разбирает, что они говорят. Какая-то мешанина гласных, гортанный вой – эои, йеоуи, эуои.

– Дамы, – пробует он снова, а они всё надвигаются, – не знаю, что, по-вашему, вы видели, но я ей просто залудил по шее. Все по-честному. Просто ударил.

Он это произнес вслух, совершенно точно, но их лица пусты – будто и не слышали.

– Простите, – говорит Даррелл. – Простите, я нечаянно.

Они тихонько мурлычут свою древнюю песнь.

– Умоляю вас, – говорит он. – Прошу вас, не надо.

И они атакуют. Их руки нащупывают голую плоть, их пальцы хватают, тянут, впиваются в живот, и спину, и бока, и бедра, и подмышки. Он отбивается электричеством, вцепляется в них руками и зубами. Они поглощают его разряды – и не отступают. Магда и Маринелла, Вероника и Ирина держат его за руки и ноги, разряжаются ему в кожу, оставляя следы, отметины, зарываясь в его тело, размягчая и выкручивая ему суставы.

Настя кладет кончики пальцев Дарреллу на горло и заставляет говорить. Это не его слова. Губы шевелятся, голос гудит, но говорит не он – это не он.

Лживое горло произносит:

– Спасибо.

Ирина ставит ногу Дарреллу под мышку, задирает ему правую руку, бьет током, сжигает. Плоть на сочленениях скукоживается, сворачивается. Ирина выкручивает кость из сустава. Магда помогает ей тянуть – и рука отрывается. Остальные хватают его за ноги, и за шею, и за другую руку, и за это место вдоль ключиц, где жила его гордыня. Точно ветер, что неумолимо и исступленно обдирает с дерева листву. Они выдергивают гибкую верткую пасму из живой груди за миг до того, как отрывают Дарреллу голову, и он наконец-то затихает, а пальцы их потемнели от его крови.

Звонок насчет Тунде – только начало. Рокси Монк возвращается.

– Мой брат, – говорит она в трубку. – Мой сволочной братец предал меня и пытался убить.

Голос в трубке дрожит от волнения:

– Я так и знала, что он врет! Говнюк мелкий. Я так и знала. Женщины на фабрике сказали, он их уверял, мол, все инструкции получает от тебя, – и тут я поняла, что он врет.

– Я собиралась с силами, – говорит Рокси, – планы строила, а теперь заберу у него то, что он забрал у меня.

Надо исполнять обещания.

Она сбивает небольшой отряд. На фабрике никто не подходит к телефону – случилась, значит, какая-то херня. У Даррелла, прикидывает Рокси, там наверняка свои люди, даже если он считает, что она умерла, – только распоследний идиот решит, будто никто не попытается отнять у него фабрику.

Рокси думает, что придется брать фабрику штурмом, но ворота распахнуты настежь.

Все ее рабочие расселись на газонах. Приветствуют ее диким гиканьем, оно эхом разносится над озером, и толпа подхватывает его, перебрасывает друг другу.

Как Рокси в голову взбрело, что ей, калеке, здесь не обрадуются? Как ей вообще стукнуло, что нельзя позволить себе вернуться?

Ее возвращение – праздник. Они говорят:

– Мы так и знали, что ты вернешься, мы видели. Мы знали, что ждем тебя.

Они сгрудились вокруг, трогают ее, спрашивают, где она была, нашла ли под фабрику новое помещение? Война-то близко, солдатки рыщут, что твои ищейки.

Солдатки?

– Военнослужащие ООН, – поясняют они. – Уж сколько раз их со следа сбивали.

– Н-да? – говорит Рокси. – И обошлись без Даррелла, а?

Женщины переглядываются, загадочно приспустив веки. Ирина обхватывает Рокси за плечи. От Ирины чем-то веет – похоже на пот, но гуще и отдает гнильцой, как менструальная кровь. Они тут таскают наркоту – Рокси в курсах, никогда не мешала. Они берут то, что не отправляется на рынок. Уходят в леса и закидываются по выходным, от этого пот у них воняет плесенью. Под ногтями синяя краска.

Ирина крепко обнимает Рокси. Кажись, вот-вот на ручки возьмет. Магда сжимает ей ладонь. Они ведут Рокси к холодильнику, где хранятся горючие химикаты. Открывают. Внутри на холодном столе – куски мяса, свежего и окровавленного. Какой-то миг Рокси не понимает, зачем ей это показывают. А затем понимает.

– Вы что наделали? – говорит она. – Что вы, блядь, наделали?

Рокси находит ее в крови и мясной каше. Свою самость, свое живое сердце, орган, что всю ее напитывал силой. Тонкую гниющую связку волокон. Поперечно-полосатую мышцу, лилово-красную.

Настал день – через трое суток после того, как Даррелл забрал пасму, – когда Рокси поняла, что не умрет. Спазмы поперек груди стихли. В глазах больше не вспыхивало желто-красным. Рокси забинтовалась, ушла в лес – знала там одну хижину – и стала ждать смерти, но на третий день стало ясно, что смерть ее не возьмет.

Она подумала: это потому что мое сердце еще живо. Не во мне, а в нем, но по-прежнему живое. Она подумала: если б оно умерло, я бы поняла.

А она не поняла.

Она прижимает ладонь к ключицам – почувствовать что-нибудь.

И ждет.

Матерь Ева встречает Роксанну Монк с полуночного армейского транспорта на вокзале Бессарабки, города чуть к югу. Могла бы дождаться в замке, но не терпелось увидеть. Рокси Монк похудела, измучена и вымотана. Матерь Ева обнимает ее крепко-крепко, забыв ощупать или опросить своим особым чутьем. Подруга пахнет как прежде – сосновыми иглами и сладким миндалем. Ощущения от нее те же.

Рокси неловко отстраняется. Что-то не так. Пустыми улицами они катят к дворцу, и Рокси почти не раскрывает рта.

– Так ты, значит, теперь президентка?

Алли улыбается:

– Надо было срочно.

Она похлопывает Рокси по руке, и Рокси убирает руку.

– Раз ты вернулась, поговорим о будущем.

Рокси улыбается – натужно, тонкогубо.

В дворцовых апартаментах Матери Евы, когда закрывается последняя дверь и отбывает последний сотрудник, Алли смотрит на подругу озадаченно:

– Я думала, ты умерла.

– Почти.

– Но ты вернулась к жизни. Голос обещал, что ты явишься. Ты – знамение, – продолжает Алли. – Ты – мое знамение, как всегда. Бог мне благоволит.

Рокси отвечает:

– Ну, я даже и не знаю.

Расстегивает три верхние пуговицы на поло и показывает то, что надо увидеть.

И Алли видит.

И Алли понимает, что, вопреки ее надеждам, знамение указывает совершенно не туда.

В последний раз уничтожив мир, Бог поместила знамение в небесах. Лизнула палец и нарисовала в небе дугу, разбросав разноцветье и поставив печать под клятвой о том, что никогда больше не будет на земле потопа.

Алли смотрит на кривой перевернутый лук изогнутого шрама у Рокси поперек груди. Кончиками пальцев осторожно его гладит, и Рокси, хотя и отводит взгляд, разрешает подруге коснуться своей раны. Радуги наоборот.

– Ты была сильнее всех на свете, – говорит Алли, – и даже ты пала.

Рокси отвечает:

– Я не хотела от тебя скрывать.

– И правильно, – говорит Алли. – Я понимаю, что это значит.

Больше никогда – зарок, начертанный в облаках. Такого больше нельзя допустить.

– Слушай, – говорит Рокси, – нам надо побазарить про Север. Про войну. Ты теперь могущественная женщина. – Выдавливает полуулыбку. – Ты всегда шла к цели. Но там очень плохи дела. Я тут подумала. Может, мы с тобой это прекратим.

– Есть лишь один способ это прекратить, – бесстрастно ответствует Матерь Ева.

– Я подумала… не знаю, можно как-нибудь разрулить. Давай я выступлю по телику. Расскажу, что видела, что со мной было.

– А. Да. Покажешь шрам. Расскажешь, что так поступил с тобой твой брат. Тогда гнев их не будет знать границ. И война начнется взаправду.

– Да нет. Я не о том. Нет. Ева. Ты не понимаешь. Там вообще хана. То есть совсем полоумные, сука, дикие религиозные психи убивают детей.

Ева говорит:

– Чтобы все исправить, есть лишь один путь. Немедленно начать войну. Настоящую войну. Войну всех против всех.

Гог и Магог, шепчет голос. Именно так.

Рокси слегка ерзает в кресле. Выкладывает Матери Еве все подчистую – что видела, что с ней делали, что ее вынуждали делать.

– Войну надо кончать, – говорит она. – Я, знаешь ли, не забыла, как делаются дела. И я вот думаю. Назначь меня командовать армией на Севере. Наведу порядок, будем патрулировать границу – нормальную границу, как нормальная страна, – и, ну, перетрем с твоими корешами в Америке. Они ж не хотят, чтоб тут разразился, епта, Армагеддон. Хер знает, какое оружие у Авади-Атифа.

Матерь Ева говорит:

– Ты хочешь мира.

– Ага.

– Ты хочешь мира? Ты хочешь командовать армией Севера?

– Ну.

У Матери Евы трясется голова – будто кто-то другой ее трясет.

Матерь Ева показывает на грудь Рокси:

– Кто к тебе отнесется всерьез?

Рокси отшатывается.

Моргает. Говорит:

– Ты хочешь замутить Армагеддон.

Матерь Ева отвечает:

– Другого пути нет. Это единственный путь к победе.

Рокси говорит:

– Но ты же понимаешь, что будет. Мы бомбим их, они бомбят нас, все бомбят всех, влезут Америка, и Россия, и Ближний Восток, и… Хреново будет не только мужикам, Евка, – женщинам тоже. Если мы разбомбим тут всё до каменного века, женщин погибнет не меньше.

– А потом настанет каменный век.

– Э-э. Ну да.

– А после – пять тысяч лет восстановления, пять тысяч лет, когда будет важно одно: умеешь ли ты сделать больнее, навредить больше, внушить всем страх?

– И?..

– И вот тогда женщины победят.

Тишина расползается по комнате, заполняет Рокси, пропитывает до костей, до костного мозга – холодное текучее безмолвие.

– Едрен батон, – говорит Рокси. – Мне столько народу твердило, что ты шизанутая, а я, знаешь, никогда не верила.

Матерь Ева взирает на нее в великой безмятежности.

– Я всегда такая: “Да не, это вы не в курсах, она умная, столько пережила, не шизанутая она никакая”. – Рокси вздыхает, разглядывает свои руки – ладони, тылы. – Я еще сто лет назад про тебя раскопала. Ну надо же было узнать.

Матерь Ева созерцает ее словно из далекой дали.

– Раскопать, кто ты была раньше, – как два пальца. Кое-где в интернете инфы полно. Элисон Монтгомери-Тейлор. – Все это Рокси произносит не торопясь.

– Знаю, – говорит Матерь Ева. – Я знаю, что это ты все подчистила. И я благодарна. Если ты об этом, я благодарна по сей день.

Но Рокси хмурится, и в этой гримасе Алли читает, что где-то оступилась, где-то что-то слегка не состыковала, чего-то не поняла.

Рокси говорит:

– Я же врубаюсь, ну? Раз ты его убила, он небось заслужил. Но ты бы глянула, чем его женушка сейчас занята. Ее теперь зовут Уильямс. Вышла замуж за Лайла Уильямса. До сих пор живет в Джексонвилле. Ты поинтересуйся.

Рокси встает.

– Не делай этого, – прибавляет она. – Умоляю тебя, не надо.

Матерь Ева отвечает:

– Я люблю тебя навеки.

Рокси говорит:

– Ага. Я знаю.

Матерь Ева говорит:

– Другого пути нет. Либо это сделаю я, либо они.

Рокси отвечает:

– Если правда хочешь, чтоб женщины победили, глянь Лайла Уильямса из Джексонвилла. И жену его.

В тишине каменного зала в монастыре над озером Алли закуривает. Поджигает сигарету прежним способом, пустив искру из кончиков пальцев. Папиросная бумага трещит и чернеет в разгорающемся огне. Алли вдыхает во все легкие – ее переполняет прежнее “я”. Много лет не курила. Ее ведет.

Найти миссис Монтгомери-Тейлор несложно. Одно слово в поисковой строке, другое, третье – и вот тебе миссис Монтгомери-Тейлор. Управляет теперь детским приютом под эгидой и с благословения Новой Церкви. Одна из первых прихожанок в этом своем Джексонвилле. На фотографии с приютского сайта позади миссис Монтгомери-Тейлор стоит ее муж. Сильно смахивает на мистера Монтгомери-Тейлора. Чуток повыше разве что. Усы покустистее, щеки покруглее. Другой оттенок кожи, другой рот, но тот же тип мужчины – слабак, из тех мужчин, которые и до всего, что случилось, делали что велено. Или, может, это Алли вспоминает мистера Монтгомери-Тейлора. Они до того похожи, что Алли, оказывается, потирает скулу там, куда ей заехал мистер Монтгомери-Тейлор, словно ее ударили секунду назад. Лайл Уильямс и его жена Ева Уильямс. И вместе они опекают детей. И допустила это церковь, созданная Алли. Миссис Монтгомери-Тейлор всегда умела воспользоваться системой к наилучшей своей выгоде. На сайте ее приюта говорится про “любящую дисциплину” и “ласковое уважение”.

Алли давным-давно могла проверить. Непонятно, отчего она не включила эту осточертевшую лампу раньше.

Голос с ней разговаривает. Говорит: Не надо. Говорит: Отвернись. Говорит: Отойди от древа, Ева, руки за голову.

Алли не слушает.

За столом в монастырском зале с видом на озеро Алли берет телефонную трубку. Набирает номер. Далеко-далеко, в коридоре, на тумбочке с салфеткой, связанной крючком, звонит телефон.

– Алло? – говорит миссис Монтгомери-Тейлор.

– Алло, – говорит Алли.

– А, Элисон, – говорит миссис Монтгомери-Тейлор. – Я надеялась, что ты позвонишь.

Точно первые капли дождя. Точно земля говорит: Я готова. Ну давай, фас.

Алли говорит:

– Вы что наделали?

Миссис Монтгомери-Тейлор отвечает:

– Только то, что повелел мне Дух.

Потому что она понимает, о чем Алли спрашивает. Где-то в самой глубине души, сколько ни крутись и ни егози, она понимает. Всегда понимала.

В этот миг Алли постигает, что “все исчезнет” – это фантазия, восхитительная греза, больше ничего, и так было всегда. Ни прошлое, ни шрамы боли, начертанные на теле, ничегошеньки на свете никогда не исчезнет. Алли творила свою жизнь, но и миссис Монтгомери-Тейлор тоже продолжалась и с каждым поворотом часовой стрелки становилась все чудовищнее.

Миссис Монтгомери-Тейлор бодро щебечет. Она так польщена, что ей позвонила Матерь Ева, – миссис Монтгомери-Тейлор, впрочем, всегда знала, что Матерь Ева ей позвонит; миссис Монтгомери-Тейлор поняла, отчего Алли взяла такое имя, – это значит, что она, миссис Монтгомери-Тейлор, – подлинная мать Алли, ее духовная мать, а Матерь Ева сама же говорит, что мать выше дитяти? Миссис Монтгомери-Тейлор поняла, что это значит, – это значит, мать лучше знает, как надо. Она так счастлива, она в восторге, что Алли поняла: все, что они, Клайд и миссис Монтгомери-Тейлор, делали, было для блага Алли.

Алли мутит.

– Ты была совсем юная девочка, ужасно своевольная, – говорит миссис Монтгомери-Тейлор. – Доводила нас до умопомрачения. Я видела, что в тебе живет дьявол.

Теперь Алли вспоминает – многие годы не вытаскивала все это на свет. Сейчас выволакивает из дальних уголков памяти. Сдувает пыль с этой груды тряпья и костей. Ворошит их пальцем. Она прибыла в дом Монтгомери-Тейлоров – шумное дитя, глаза как бусины, сама как птичка дикая. Глаза все видят, руки везде лезут. Миссис Монтгомери-Тейлор хотела ее, миссис Монтгомери-Тейлор взяла ее в дом, миссис Монтгомери-Тейлор шлепала ее, когда Алли таскала изюм из банки. Миссис Монтгомери-Тейлор цапала ее за локоть, и швыряла на пол, и велела ей на коленях молиться, чтобы Господь простил ее грехи. Снова и снова, на коленях.

– Мы должны были изгнать из тебя дьявола, ты же понимаешь? – говорит миссис Монтгомери-Тейлор, ныне миссис Уильямс.

И Алли понимает. Ей все предельно ясно, будто она своими глазами смотрела в окна их гостиной. Миссис Монтгомери-Тейлор пыталась вымолить из Алли дьявола, потом выбить из Алли дьявола, а потом миссис Монтгомери-Тейлор посетила свежая идея.

– Все, что мы делали, – говорит миссис Монтгомери-Тейлор, – мы делали из любви к тебе. Тебя надо было приучить к дисциплине.

Алли вспоминает вечера, когда миссис Монтгомери-Тейлор ужасно громко включала польку по радио. А затем мистер Монтгомери-Тейлор поднимался по лестнице, дабы наставить Алли на путь истинный. В единый миг и с великой ясностью Алли вспоминает, в каком порядке это происходило. Сначала полька. Потом шаги вверх по лестнице.

В каждой истории таится другая история. В каждой руке – другая рука; уж что-что, а это Алли известно, нет? За каждым ударом – другой удар.

Голос у миссис Монтгомери-Тейлор лукав и доверителен:

– Я была первой прихожанкой твоей Новой Церкви в Джексонвилле, Матерь. Увидела тебя по телевизору и поняла, что Бог послала тебя мне как знамение. Поняла, что была Ее орудием, когда мы тебя взяли, и что Она знает: все, что я делала, я делала ради славы Ее. Это я устроила, чтоб из полиции исчезли все документы. Я заботилась о тебе все эти годы, милая моя.

Алли вспоминает все, что творилось в доме миссис Монтгомери-Тейлор.

Спутанная пасма, невозможно разделить ее на волокна – Алли никогда не расчленяла переживания на отдельные минуты, не разглядывала каждую особо и пристально. Вспомнить все это – как внезапно включить лампу, осветить бойню. Куски тел, и машин, и хаос, и звук, что нарастает от гнусавого плача до полногласного вопля, а затем обрывается, и остается лишь тихий гул, почти что безмолвие.

– Ты же понимаешь, – говорит миссис Монтгомери-Тейлор, – что нами руководила Бог. Все, что мы с Клайдом делали, мы делали для того, чтобы ты нашла себя.

Алли ощущала ее касание всякий раз, когда сверху наваливался мистер Монтгомери-Тейлор.

Она держит молнию в длани своей. Повелевает молнии ударить.

Алли говорит:

– Это вы ему велели надо мной издеваться.

А миссис Монтгомери-Тейлор, ныне миссис Уильямс, отвечает:

– Мы не знали, что еще с тобой сделать, ангел мой. Ты нас совсем не слушалась.

– И теперь вы так поступаете с другими детьми? С приютскими?

Но миссис Монтгомери-Тейлор, ныне она миссис Уильямс, всегда была тетка ушлая, даже в безумии своем.

– Всем детям нужна разная любовь, – отвечает она. – Ради их благополучия мы делаем все необходимое.

Дети рождаются такими крохотными. Мальчики, девочки – неважно. Все рождаются такими слабыми, такими бессильными.

Потихоньку-полегоньку Алли расклеивается. Вся ее кровожадность уже истрачена сто раз. И сейчас она спокойна – парит над штормом, сверху вниз взирая на бурное море.

Складывает фрагменты, тасует, перетасовывает. Во что обойдется все исправить? Расследования, и пресс-конференции, и признания. Если у миссис Монтгомери-Тейлор так, значит, и у других тоже. И их, вероятно, не счесть. Пострадает репутация Алли. Всплывет все: ее прошлое, ее история, ее ложь и полуправда. Можно без шума перевести миссис Монтгомери-Тейлор куда-нибудь – можно даже устроить так, чтоб ее убили, – но обличить ее означает обличить всё. Выкорчевав эту историю, Алли выкорчует себя. У нее самой гнилые корни.

И это ее добивает. Сознание отчаливает прочь. Алли не здесь. Голос тщится заговорить, но слишком оглушительно воет в черепе ветер, слишком многочисленны другие голоса. В сознании Алли бушует война всех против всех. Долго так продолжаться не может.

Через некоторое время Алли спрашивает: Вот так, значит, тебе живется?

А голос молвит: Да пошла ты нахуй, говорили же тебе: не надо. Вот нечего было дружить с этой Монк, предупреждали ведь тебя, а ты не слушала – она просто воительница, и все. За каким рожном тебе подруга? У тебя есть я – у тебя всегда есть я.

Алли говорит: У меня никогда ничего нет.

Голос ей отвечает: Ну, раз ты такая умная, то что теперь?

Алли говорит: Я все хотела спросить. А ты-то кто? Давно уже думаю. Ты змей?

Голос ей отвечает: А, ты считаешь, раз я матерюсь и командую, значит, я дьявол?

Эта мысль меня посещала. И… Короче, приехали. Как мне понять, где добро, а где зло?

Голос вдыхает поглубже. Прежде Алли не замечала за ним такой манеры.

Слушай, говорит голос, момент у нас тут затейливый, спору нет. Были вещи, на которые тебе не полагалось смотреть, а ты взяла и посмотрела. Я вообще у тебя в голове зачем? Все тебе упростить, понимаешь? Ты же этого хотела. Простота защищает. Уверенность защищает… Не знаю, говорит голос, может, ты не заметила, но ты лежишь на полу у себя в кабинете, и под правым ухом у тебя телефонная трубка, и ты слушаешь бип-бип-бип и трясешься, как отбойный молоток. Рано или поздно кто-нибудь войдет – а ты в таком виде. Ты же могущественная женщина. Если вскорости не очухаешься, плохи твои дела. Так что вот тебе шпаргалка. Поймешь, не поймешь – не знаю. Но так вообще нельзя ставить вопрос. Кто змей, а кто Матерь Святая? Кто добрый, а кто злой? Кто кому подсунул яблоко? У кого сила, а кто бессилен? Эти вопросы – неверные вопросы. Все сложнее, сладкая моя. Ты думаешь, все сложно, – но нет, все непременно еще сложнее. Срезать путь не получится. Ни путь к пониманию, ни путь к знанию. Никого не подгонишь под шаблон. Слушай, друг на друга не похожи даже камни, так с чего вы взяли, будто можно навешивать простые ярлыки на людей и считать, что теперь вам все ясно. Но большинству иначе жить не удается, даже недолго. Люди думают, границы могут преступать только особо одаренные. Вообще-то границы может преступать кто угодно – все умеют. Но лишь особо одаренным хватит сил это признать… Слушай, меня ведь даже нет, если по правде. Ну, в том смысле, в котором вы тут понимаете “по правде”. Я здесь зачем? Говорить тебе то, что ты хочешь услышать. Но, люди, вы хотите такого, что мама родная… Давным-давно, говорит голос, другой Пророк пришел ко мне и сказал, что люди, тоже мои друзья, захотели Царя. Я, значит, им объясняю, что сделает Царь. Забреет их сыновей в солдаты, поставит их дочерей стряпать – ну это если дочерям повезет, да? Обложит налогами их зерно, и вино, и рогатый скот. Айпадов у них, надо понимать, не было – у них были зерно, и вино, и коровы. Я им говорю: слушайте, при Царе вы, по сути, станете рабами, тогда не бегайте ко мне жаловаться. Цари – они и есть цари… Ну вот что тебе сказать? Добро пожаловать в человечество. Любите вы сделать вид, что все просто, хотя вам же потом и отливается. Они все равно захотели Царя.

Алли говорит: Ты что хочешь сказать? Что верного выбора тут буквально нет?

Голос отвечает: Верного выбора, лапонька, никогда и не было. Сам подход гнилой – будто пути всего два и надо выбрать между ними.

Алли говорит: И что мне тогда делать?

Голос отвечает: Слушай, давай начистоту: мой оптимизм насчет человечества уже не тот. Сочувствую, но дальше тебе не будет просто.

Алли говорит: Темнеет.

Голос отвечает: И не говори.

Алли говорит: Ну-с. Я тебя поняла. Приятно было сотрудничать.

Голос отвечает: Аналогично. Не поминай лихом.

Матерь Ева открывает глаза. Голоса в голове стихли. Матерь Ева знает, что делать.

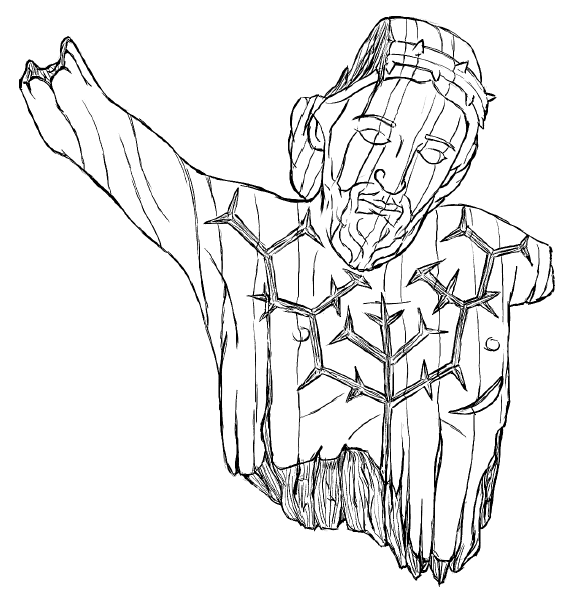

Сын в Муках, идол второго ряда. Датировка – примерно тот же период, что образы Святой Матери на с. 57.

На столе помощницы Марго звонит телефон.

Марго на совещании. Помощница сообщает голосу в трубке, что в настоящую минуту с сенатором Клири связаться невозможно, но она, помощница, все ей передаст.

Сенатор Клири на совещании с представителями “Полярной звезды” и Министерства обороны. Они просят ее совета. Она теперь большая шишка. К ней прислушивается президент. Сенатора Клири нельзя беспокоить.

Голос в трубке произносит еще несколько слов.

Марго усаживают на кремовый диван в ее кабинете и пересказывают эти слова.

Ей говорят:

– Сенатор Клири, у нас плохие известия. Позвонили из ООН: ее нашли в лесу. Она жива, едва-едва. Пострадала… серьезно. Мы не знаем, оправится ли она. Мы более или менее понимаем, что произошло, виновный мужчина уже мертв. Нам так жаль, сенатор. Нам ужасно жаль.

И Марго падает.

Ее собственная дочь. Некогда она кончиками пальцев коснулась ладони Марго и подарила ей молнию. Некогда она взмахнула ручкой, обхватила большой палец Марго и сжала так крепко, что Марго впервые в жизни поняла: сильная здесь – она, мать. Отныне и во веки веков она телом своим будет заслонять эту мелюзгу от любой пагубы. Такова ее работа.

Некогда Джоселин было три года. Они вместе обследовали яблоневый сад на ферме у родителей Марго, мама и маленькая дочь, неспешно и пристально. Трехлетка не торопится, разглядывает каждый листик, и камешек, и щепку. Стояла поздняя осень, падалица только-только подгнивала. Джос нагнулась, подняла коричневеющее яблоко, и из-под него вылетела туча ос. Марго всегда смертельно боялась ос, с самого детства. Схватила Джос, прижала к себе крепко-крепко и помчалась в дом. С Джос все обошлось – ни царапинки. А Марго, когда они опять уютно устроились на диване, заметила, что ее укусили семь раз, всю правую руку искусали. А она даже не почувствовала. Такова ее работа.

Оказывается, она рассказывает эту историю сейчас. Выходит лепет, выходит стон. Марго не в силах умолкнуть, словно, рассказывая, может самую чуточку вернуться назад и телом своим заслонить Джос от пагубы, которая все-таки ее отыскала.

Марго говорит:

– Как нам сделать, чтобы этого не случилось?

Сенатору отвечают, что все уже случилось.

Марго говорит:

– Нет, как нам сделать, чтобы это не повторилось больше никогда?

В голове у Марго звучит голос. Этот голос молвит: Не беги поперед паровоза.

И в этот миг Марго видит – видит очертания древа силы. Ветвится вновь и вновь, от корней до маковки. Ну конечно, старое-то дерево по-прежнему стоит. Путь лишь один – разнести его в щепу.

Посреди захолустного Айдахо в почтовом ящике тридцать шесть часов лежит невостребованный конверт. Желтый мягкий конверт размером с три небольшие книжки, если встряхнуть – погромыхивает. Человек, которого прислали за конвертом на почту, подозрительно его ощупывает. Обратного адреса нет – вдвойне подозрительно. Но внутри не цельная тяжесть, вряд ли кустарная бомба. Человек перочинным ножом вскрывает конверт по краю – надо проверить. На ладонь ему одна за другой выпадают восемь катушек непроявленной фотопленки. Человек заглядывает в конверт. Там блокноты и флешки.

Человек моргает. Он не отличается умом, хотя не лишен хитроумия. Он колеблется – не исключено, что это очередная туфта, какую присылают мужчины скорее больные на голову, чем недовольные положением вещей. Уже приходилось тратить время на бессмысленную ерунду, якобы иллюстрации Начала Нового Порядка. Человека лично УрбанДокс бранил за то, что таскает с почты посылки с маячками в кексах домашнего изготовления или необъяснимые дары – трусы-боксеры и лубрикант. Человек вынимает пачку блокнотов и в случайном месте читает ровный почерк:

“Я иду уже давно – сегодня я впервые испугался”.

Человек сидит в пикапе, раздумывает. Им много чего присылали, и кое-что он выбрасывал глазом не моргнув, кое-что совершенно точно надо забирать.

Наконец в голову неспешно вползает мысль: а вдруг на пленках или флешках будут голые телки? Короче, можно и глянуть, что там такое.

Человек в пикапе ссыпает катушки обратно в конверт и блокноты сует туда же. Пусть будут.

Матерь Ева речет:

– Голоса множества сливаются в один голос – это и есть власть, это и есть сила.

Толпа согласно ревет.

– Ныне мы говорим единым голосом, – продолжает она. – Разум наш един. И мы призываем Америку вместе с нами пойти на бой против Севера!

Матерь Ева воздевает руки, прося тишины, открывая глаза на ладонях.

– Станет ли величайшая держава планеты, страна, где я родилась и выросла, равнодушно смотреть, как убивают безвинных женщин и уничтожают свободу? Станет ли Америка молча наблюдать, как мы погибаем в пламени? Если она бросит нас – кого же она не бросит? Женщины мира, свидетельствуйте то, что происходит здесь. Узрите – и узнаете, что будет с вами. Если в ваших правительствах есть женщины – потребуйте у них ответа, поручите им действовать.

Стены в монастыре толстые, женщины в монастыре умные, Матерь Ева предупредит их, что вот-вот наступит апокалипсис и что спасутся лишь праведные, – и тогда можно призывать мир к новому порядку.

Близок конец всякой плоти, ибо Земля наполнилась злодеяниями. Посему сделайте себе ковчег.

Все будет просто. Они только того и хотят.

Бывают дни, что проходят один за другим, один за другим. Между тем Джоселин выздоравливает, между тем становится ясно, что она никогда не выздоровеет до конца, между тем сердце Марго ожесточается.

Она выступает по телевизору с рассказом об увечьях Джос. Говорит:

– Теракт может случиться где угодно – и дома, и за границей. – Говорит: – Важнее всего сейчас, чтобы наши враги, и зарубежные, и внутренние, понимали, что мы сильны и возмездие неминуемо.

Она смотрит в объектив камеры и повторяет:

– Кто бы вы ни были, возмездие неминуемо.

Нельзя давать слабину – не тот момент.

А вскоре звонит телефон. Сообщают, что поступила достоверная информация об угрозах от одной экстремистской группировки. Они как-то раздобыли фотографии из Республики Женщин. Постят их по всему интернету, утверждают, что фотографировал парень, который, как все мы знаем, погиб много недель назад. Фотографии страшные. Вероятно, фотошоп, не может быть, что подлинные. А у экстремистов этих даже требований никаких нет – только гнев, и страх, и угрозы атак, если… господи, Марго, ну я не знаю… видимо, если мы ничего не предпримем. Север уже грозит Бессарабии ракетами.

Марго говорит:

– Мы должны что-то предпринять.

Президент говорит:

– Не знаю. По-моему, надо протянуть оливковую ветвь.

А Марго говорит:

– Уверяю вас, в такое время вы должны быть сильны как никогда. Сильный лидер. Если эта страна поддерживает и радикализирует наших местных террористов, мы обязаны выразить им свою позицию. Мир должен понимать, что Соединенные Штаты готовы к эскалации. Вы нам один разряд – мы вам два.

Президент говорит:

– Не могу передать, как я вас уважаю, Марго, – вы так прекрасно держитесь, даже после того, что произошло.

Марго отвечает:

– Нет ничего важнее моей страны. Нам нужны сильные лидеры.

В ее контракте оговорено, что она получит бонус, если в этом году развертывание “Полярной звезды” по всему миру превысит пятьдесят тысяч женщин. На этот бонус можно купить частный остров.

Президент говорит:

– Ходят слухи, что они наложили лапу на химическое оружие бывшего Советского Союза.

И в сердце своем Марго отвечает: Да гори оно все.

В эти дни повсюду витает одна мысль. Вот какая: пять тысяч лет – не слишком долгий срок. Что началось, должно завершиться. Если человек свернула не туда – разве не надо ей вернуться, разве это не будет мудро? В конце концов, не в первый раз. Можем и повторить. Но теперь мы все сделаем иначе, лучше. Разметем дотла старый дом и построим новый.

Историки, обсуждая этот период, говорят о “трениях” и “глобальной нестабильности”. Постулируют “реванш прежних структур” и “косность бытовавших систем верований”. У силы свои методы. Она действует на людей – и люди действуют.

Когда сила есть? Только в миг удара. Для женщины, у которой есть пасма, все, что ни возьми, – бой.

УрбанДокс говорит: Огонь.

Марго говорит: Огонь.

Авади-Атиф говорит: Огонь.

Матерь Ева говорит: Огонь.

И разве можно отозвать молнию? Вернется ли она в длань твою?

Рокси с отцом сидят на балконе, смотрят на океан. Как бы ни сложилось, море никуда не денется, и это греет душу.

– Ну что тебе сказать, пап, – говорит Рокси. – Знатно ты накосячил, да?

Берни разглядывает свои руки – ладони, тылы. Рокси вспоминает времена, когда для нее ничего не было страшнее этих рук.

– Н-да, – говорит Берни. – Похоже на то.

С улыбкой в голосе Рокси спрашивает:

– Ну что, ты усвоил урок? В другой раз поступишь иначе?

И оба смеются. Берни запрокидывает голову к небесам, щеря пожелтевшие от никотина зубы со всеми пломбами.

– Надо бы вообще-то тебя убить, – говорит Рокси.

– Да. Вообще-то надо бы. Нельзя давать слабину, лапуль.

– Вот мне все об этом твердят. Может, я тоже усвоила урок. Протормозила, правда, нехило.

В небе над горизонтом вспышка. Розово-бурая, хотя дело близится к полуночи.

– Но есть и хорошие новости, – говорит Рокси. – Я, кажись, встретила парня.

– Н-да?

– Пока еще рано, – говорит она, – и такое творится, что все сложновато. Но да, может быть. Он мне нравится. Я нравлюсь ему. – Она смеется как прежде – гортанно ворчит. – Кто бы сомневался, ага, – я его вытащила из страны, где его хотели замочить чокнутые бабы, и у меня подземный бункер.

– Внуки-то будут? – с надеждой спрашивает Берни.

Даррелла и Терри больше нет. Рики в этом смысле ничего не светит.

Рокси пожимает плечами:

– Есть шанс. Кто-то же должен это все пережить, ну?

Тут ее осеняет. Она улыбается:

– Небось если родится дочка, сильная будет – жуть.

Они выпивают по последней и уходят.

Назад: Еще семь месяцев, не больше

Дальше: Апокриф, исключенный из книги Евы