10. Вермеер в настоящем

Искусство не воспроизводит видимое, а делает видимым

Пауль Клее

До сих пор мы занимались формальным анализом, припоминанием историй и кодов, говорили о качествах вермееровских картин как таковых и об их притягательной силе, теперь же мы можем перейти к более отвлеченному занятию, к своеобразной «игре в бисер».

Давайте поразмышляем о том, чего Вермеер не мог ни знать, ни даже предположить: о тонких нитях ассоциаций, соединяющих его работы и современное искусство. Здесь мы уже не будем стоять на твердой почве научного метода, а станем левитировать в поле догадок и интуитивно ощущаемых аналогий. Мы выделим три «нити» в этом визуальном исследовании.

Первая «нить» будет самой крепкой, здесь субъективные построения имеют некоторую основу в виде объективно произошедшего изменения роли живописного полотна в истории искусства, и мы увидим, какое место в этом процессе заняли работы Вермеера.

Начнем издалека. Эпоха Возрождения, как мы помним, началась с того, что фокус внимания художников переместился с потустороннего на посюстороннее, образы стали земными, понятными и близкими на эмоциональном уровне, чего не было прежде. «В готическом искусстве, – пишет Макс Дворжак, – сила воплощения питалась двумя источниками. С одной стороны, его живописные творения коренились в идеальном мире, чистейшим выражением которого были огромные соборы с их архитектурным, пластическим и художественным убранством. Здесь в процессе возникновения форм были действенными силы, формообразующая мощь которых стремилась возвыситься над пределами любого единичного явления, обусловленного своим земным бытием; эти силы господствовали всюду – от статуй, украшавших стены порталов, вплоть до последнего фиала, до самой незначительной линии – и принципиально преодолевали любую земную обусловленность. Фигуры и формы в готическом искусстве не только представляют собой воспроизведение природных прототипов, но в то же время и в равной степени – являются образцами вневременной, беспредельной абстракции, управляемой магическими силами и отрешенной от всего земного; эти фигуры и формы складываются в симфонию, неукротимо вздымающуюся к небесам. Но даже и в этих идеальных творениях, где сверхъестественное начало сочетается с земным, реальная действительность также получила возможность свидетельствовать о божественной мощи и благости, обретая тем самым право на существование, – и поэтому здесь наряду с общим идеальным стилем развился индивидуальный натурализм. Оба момента, таким образом, были субъективными». То есть средневековое искусство было диалогом человека с Богом, подношением ему, отражением его совершенства. И роль изобразительного искусства начала меняться тогда, когда в качестве зрителя стали мыслить не Бога, а человека, когда Джотто заменил золотой фон (не-пространство) в своих фресках на синеву неба, сделал широкий шаг в сторону изображения правдоподобного, земного пространства и разместил в нем живых персонажей, имеющих объем, вес и человеческие чувства. Это совпало с возрастающим интересом к античности, с желанием вернуть красоту и значимость изображению человеческого тела, вывести фигуру героя на первый план. И достичь анатомически точного изображения удалось довольно скоро, но вот пространство, в котором такие тела должны располагаться, упорно не поддавалось «переводу» на язык картинной плоскости. Это заметно, например, в работах самого Джотто и его учеников, у живописцев сиенской школы, среди которых Амброджо Лоренцетти, мастер изящного линейного рисунка, выделялся отважным стремлением к обузданию пространства и архитектурных форм.

Амброджо Лоренцетти. Плоды доброго правления. Фреска. 1337–1339. Палаццо Пубблико, Сиена.

Показать глубину и многоплановость пространства, сделать фигуры сомасштабными фону, передать то, как мир видит наш глаз – было совсем непросто. И только в начале XV века такой метод был найден: Филиппо Брунеллески разработал технологию построения прямой перспективы с единой точкой схода. Значение этой разработки невозможно переоценить, наконец-то трехмерный мир стал легко «конвертироваться» в плоское изображение, не теряя убедительности.

Рафаэль. Обручение Девы Марии. 1504. Галерея Брера.

Брунеллески был архитектором, и прямая перспектива, как говорят, была необходима ему для точной фиксации внешнего вида античных построек, в раскопках которых он участвовал. По другой же версии, он натолкнулся на правило, согласно которому можно рассчитать перспективное сокращение пространства, в ходе своих математических изысканий – как бы то ни было, он создал больше, чем просто инструмент. Алексей Федорович Лосев в своей книге о Возрождении назвал перспективу «математическим оформлением имманентно-субъективной интуиции», то есть, говоря проще, новой идеальной моделью, которая отличалась от средневековой лишь тем, что создавала захватывающую иллюзию не для божественного разума, а для человеческого взгляда. Но именно иллюзию. Как точно подметил Эрвин Панофский, прямая перспектива очаровывала тем, что давала художнику ощущение власти над видимым миром, с ее помощью можно было осуществить «построение вполне рационального, т. е. бесконечного, постоянного и гомогенного пространства; описанная «центральная перспектива» молчаливо опирается на две существенные предпосылки: во-первых, на то, что смотрит один, и притом неподвижный, глаз, и, во-вторых, на то, что плоское сечение через пирамиду зрения должно считаться адекватной передачей нашего зрительного образа. Обе эти предпосылки решительным образом абстрагируются от действительности, потому что психофизиологическое пространство никоим образом не бесконечно, не постоянно и не гомогенно».

Кадр из фильма о виртуальной реальности «Тринадцатый этаж». Реж. Дж. Руснак. 1999.

Используя перспективу, живописец создает для зрителя виртуальную реальность, которая затягивает тем больше, чем точнее она выстроена технически. В своей книге «От иллюзии к иммерсии» Оливер Грау говорит об этой способности изображения затягивать нас внутрь воображаемого пространства, открывать для нас «вход» в этот параллельный мир, который как будто является продолжением нашего собственного.

Это великолепный семиотический парадокс: «никакой объект не может находиться в двух местах одновременно; никакой объект не может быть одновременно двумерным и трехмерным. А картины мы видим именно так. Картина имеет совершенно определенный размер, и в то же время она показывает истинную величину человеческого лица, здания, корабля. Картины – невозможные объекты». И если сегодня мы склонны воспринимать картину в первую очередь как объект, то в Новое время художники делали все, чтобы зритель забыл об этой низкой природе изображения и полностью погрузился в иллюзию.

К середине XV века сложилась стройная концепция картины как окна, через которое мы должны считать себя глядящими на мир – это Леон-Баттиста Альберти, еще один архитектор, младший современник Брунеллески, фиксирует в своих теоретических трудах «Десять книг о живописи» (1452) и «Три книги о живописи» (1464), где дает строгие и точные рекомендации о том, как должно изображать пространство и все виды тел в нем. И на протяжении XV и XVI веков художники восторженно исследовали возможности перспективных построений, состязаясь между собой в виртуозности владения этим изобразительным аппаратом. Читая «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Вазари, мы постоянно слышим похвалы тем, кто создает подлинно иллюзорное изображение, и у его коллеги-голландца, Карела ван Мандера, мы увидим ту же систему ценностей.

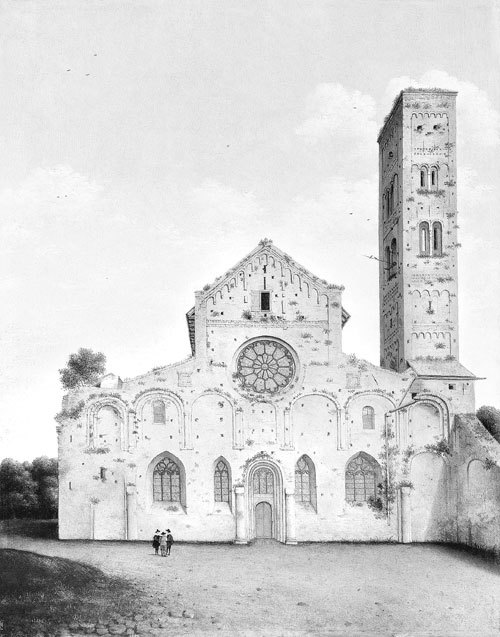

Питер Янс Санредам. Западный фасад церкви Св. Марии в Утрехте. 1665. Музей Тиссен-Борнемиса.

Разумеется, в XVII веке художники уже не решали проблему построения перспективы, это было для них совершенно естественным навыком, без которого невозможно обойтись, ведь в Голландии, как мы помним, высоко ценилась точность и достоверность изображения, здесь идея картины-окна реализуется полностью, доходит до абсолюта: картина становится настолько совершенной, что мы уже как будто не ощущаем, что перед нами картина, а воспринимаем изображенные объекты как действительность, холст становится как бы прозрачным. Профессионально-сдержанный стиль большинства голландцев, их умение создать «объективный» образ, лишенный ярко выраженного индивидуального почерка автора, дематериализует живопись. Картина делает вид, что ее нет вовсе, а есть лишь та или иная сцена, открывающаяся взгляду. Это хорошо видно на примере популярного поджанра, представлявшего изображения фасадов и интерьеров церквей. Картины Санредама, де Витте, ван дер Влита и других мастеров, работавших с темой архитектуры, привлекают внимание как своей скрупулезной точностью, так и особенной, спокойно-будничной интонацией. К примеру, Санредам, когда он пишет утрехтскую церковь, отнюдь не идеализирует ее, а показывает простой и скромной, с зеленью, обосновавшейся в зазорах между кирпичами; де Витте же, изображая интерьер храма, передает заодно и его естественное состояние, показывает, как под лаконичными лишенными декора сводами прихожане прогуливаются и обсуждают свои дела, вот пробежала собака, вот идут ремонтные работы – все это ясно видно в прохладном свете голландского солнца.

Хендрик Корнелис ван дер Влит. Интерьер Новой церкви в Делфте. 1655. ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Были, конечно, и другие художники, которые превращали городские виды и изображения церквей в фантастическое зрелище, чтобы впечатлить своих клиентов, в пятой главе мы называли Восмара и Карела Фабрициуса, любивших такие эксперименты. Но сколь бы сильно эти художники ни искажали пространство, одно оставалось неизменным – иллюзия глубины, главное средство воздействия классической живописи, подобного «невозможного объекта».

То, что картина должна создавать иллюзию глубины, было аксиомой, положением, не требующим доказательств или рефлексии – до появления фотографии.

Луи Дагер. Вид из окна на бульвар дю Тампль. Дагеротип. 1839.

Когда в 1839 году Луи Жак Манде Дагер представил во французской Академии Наук и Искусств первую эффективную технологию получения изображения с помощью камеры-обскуры, это произвело на его коллег очень сильное впечатление. Дагеротип (так называется фотография, сделанная методом Дагера) поразил ученых и художников исключительной точностью и подробностью изображения. Мишель Фризо в своей книге о ранней фотографии приводит восторженный отзыв физика Сэмюэля Морзе, который одним из первых увидел снимок Дагера: ««Невозможно себе представить, сколь тщательно проработаны детали. Ни одна картина или гравюра не может и приблизиться к этому. Так, пробегая взглядом улицу, замечаешь вдали афишу, на которой можно лишь предположить наличие букв или строк слишком крохотных, чтобы разглядеть их невооруженным глазом. Если же направить на эту деталь лупу, каждая буковка читается ясно и отчетливо». И на снимке был, разумеется, вид из окна.

В Новое время художники не задавались вопросом о том, что такое искусство, ответ был дан еще в Античности, это ведь очевидно: мимесис, подражание природе с помощью определенных инструментов (например, масляной краски). Прямое подражание, подобное зеркальному отражению, или подражание с элементом отбора и совершенствования изображения – но это всегда подражание. И вот появляется фотография, светопись, визуальная информация из потока солнечного света механически сохраняется на фотопластине – предел подражания достигнут. Теперь что же, художник больше не нужен?

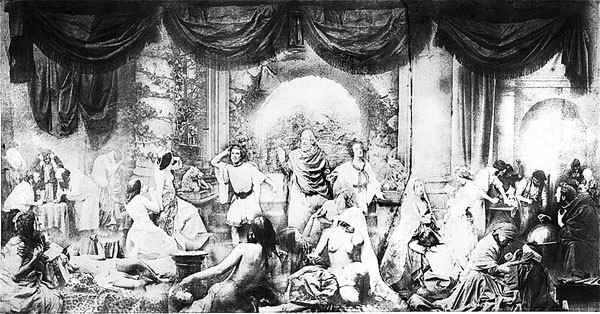

Тома Кутюр. Римляне времен упадка. 1847. Музей Орсэ.

Оскар Густав Рейландер. Два пути жизни (фотоколлаж). 1856–1857.

Это не сразу стало ощущаться как кризис, ведь дагеротипы были небольшие, лишенные цвета, безыскусно снятые – поначалу фотография не мыслилась в качестве формы искусства и не могла соперничать с живописью. Но время шло, и вскоре стало понятно, академическое искусство, сделавшее ставку на мимесис, столкнулось с серьезной конкуренцией, и превозносить роль художника как подражателя природы становится бессмысленно.

Открывались совершенно новые перспективы. И художественный авангард – на тот момент это были импрессионисты – теперь шел по целине, прокладывая новые маршруты. Можно многое сказать о взаимном влиянии фотографии и импрессионизма, однако мы не будем далеко отступать от нашей темы и отметим лишь один любопытный парадокс: импрессионист пишет пейзаж или жанровую сцену как впечатление, мгновенное и эмоционально окрашенное, выраженное в цвете, но при этом художник далек от субъективности, он не встраивает реальность в предварительно заданную композиционную схему, не стилизует изображение, не дает моральную оценку тому, что видит, и даже в плане работы с цветом старается быть максимально объективным, настраивая свое зрение как точный аппарат фиксации оттенков – импрессионист становится подобен машине, фотоаппарату. Именно поэтому так трудно бывает отличить, скажем, Сислея от Писсарро. Импрессионизм это не столько стиль, сколько метод работы, который может быть освоен любым живописцем, вероятно, именно это стало залогом его огромной популярности.

Еще один парадокс: импрессионизм является апофеозом идеи картины-окна и одновременно ставит точку в ее развитии. Живопись импрессиониста объективна, как фотография, убедительная и «прозрачна», если смотреть на нее с определенного расстояния, но при этом совершенно (возмутительно) материальна вблизи благодаря пастозной и отчетливо видимой технике «раздельного мазка». Здесь уже виден протест против самого проекта искусства Нового времени, красочная поверхность стала полностью миметичной, но при этом она отказывается исчезать, она громко заявляет о своем присутствии. Похожим образом, как мы говорили, работает пуантель Вермеера, особенно в картине «Молочница», где хлеб на переднем плане представляется нам совершенно натуроподобным, но в то же время и совершенно «искусственным», потому что, глядя на него, мы начинаем размышлять о том, «как это сделано».

Камиль Писсарро. Бульвар Монмартр зимним утром. 1897. Метрополитен

И еще более явно протест против классического видения картины выразился в работах Эдуарда Мане, который хотя и был одним из ключевых членов сообщества импрессионистов, не слишком часто использовал их методику: вместо композиции в духе «мгновенного снимка» он выстраивал ясные и четкие структуры, подчеркивающие плоскостность изображения, становящиеся препятствием для виртуального вхождения зрителя внутрь картины. Это уже не картина-окно, а картина-стена, препятствие для взгляда. Мишель Фуко блестяще анализирует живопись Мане, показывая, как тот планомерно уходит от создания иллюзии глубины в своих картинах, выдвигает фигуры на передний план и загораживает пространство за ними, акцентирует вертикальные и горизонтальные линии, рифмующиеся с геометрической основой прямоугольника рамы, они перекрывают «окно» подобно решетке и заставляют нас фокусировать внимание на плоскости холста, на его плоскостности. «Разумеется, Мане не изобретал не-репрезентативную живопись, – говорит Фуко, – поскольку все у Мане репрезентативно, однако он задействовал в изображении основные материальные элементы полотна, а значит, намеревался изобрести картину-объект, живопись-объект, и это было фундаментальным условием для того, чтобы однажды освободиться от самого изображения и позволить пространству заиграть своими чистыми и простыми качествами, своими материальными свойствами как таковыми». Именно это заставило Майкла Фрида и Клемента Гринберга заговорить о Мане как о предшественнике художников-модернистов, отце самой концепции «modernist painting», которая, согласно Гринбергу, заключается в понимании картины прежде всего как плоскости холста, покрытой краской. Когда картина перестает притворяться чем-то другим, отказывается от иллюзии глубины и театральной мизансцены в воображаемом пространстве, когда она возвращается к собственной материальной данности, тогда, по мнению модернистов, она наиболее полно раскрывает себя как медиум.

Эдуард Мане. В оранжерее. 1878–1879. Старая национальная галерея, Берлин.

Какое отношение к этому имеет Вермеер? Давайте вспомним его пейзажи – «Вид Делфта» и «Улочку» – на первый взгляд они кажутся вполне традиционными и очень похожими на то, что видно сквозь оконное стекло, однако, как мы отмечали, в процессе рассматривания этих видов наш взгляд постоянно во что-то упирается, останавливается, мы не можем прорваться вглубь, нас что-то вытесняет к переднему плану и даже к самой живописной поверхности, организованной четкой геометрической структурой, «сеткой» вертикалей и горизонталей, пересекающихся под прямым углом, как прутья решетки.

Именно на мотиве решетки Розалинд Краусс фокусирует свое внимание, говоря о плоскостности модернистской картины, которая больше не стремится быть копией природы, переходит от подражания предметам к решению сугубо живописных задач, к созданию не иллюзии трехмерности, а до конца гармоничной плоскостной композиции. «Решетка – это то, чем становится искусство, когда отворачивается от натуры. Плоская двухмерная решетка – средство, при помощи которого искусство вытесняет из себя измерения реального и заменяет их плоской поверхностью. Монотонность ее структуры – результат не имитации, а эстетической установки. Поскольку ее порядок полностью построен на соотношении сторон, решетка отвергает претензии природных объектов на обладание собственным, присущим им порядком; соотношения в поле эстетики решетка объявляет особым миром, привилегированным по отношению к природным объектам. Решетка провозглашает самоценность и самоцельность художественного пространства».

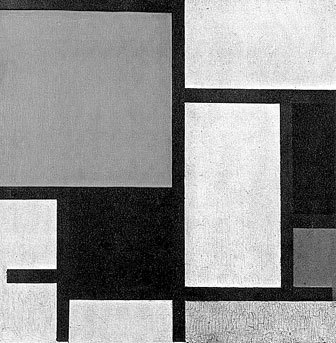

В ряду художников, совершивших этот поворот, после Мане можно назвать Сезанна, который всегда работал с изображением предметов, но стремился не к оптической убедительности изображения, а к точной упорядоченности форм и пятен на плоскости картины, деформируя объекты и пространство, если это было необходимо. Дальше – абстрактное искусство, которое уже не нуждается в «компромиссе» с натурой, а властно организует картинную плоскость средствами чистой геометрии, это Кандинский, Малевич, Мондриан и их последователи.

Пит Мондриан. Домик на солнце. 1909–1910.

Пит Мондриан. Композиция с красным, желтым и синим. 1921.

И Мондриан нам особенно интересен сейчас, потому что этот голландский художник мыслил «решетку» своих композиций как принцип, структурирующий и холст, и пространство вокруг него. Сотрудничая со школой Баухаус, он представлял, как геометрическая сетка его вертикалей и горизонталей, а также ячеек, заполненных основными цветами, распространяется и захватывает пространство комнаты, где висит картина, затем здания и целого города. Мондриан называл свой стиль «неопластицизмом», то есть новой пластикой, новым способом организации материи. Примечательно, что Жан Блан сравнивает «Улочку» Вермеера с одним из ранних пейзажей Мондриана, где столь же четко прочитывается геометрическая «решетка».

Мы говорим о сложном процессе перекодирования живого очарования объемных предметов в выразительность плоских красочных масс на поверхности холста, это можно представить в качестве формулы, описывающей одну из граней искусства модернизма. Как это связано с Вермеером? Здесь есть тонкая, но вполне отчетливо ощутимая связь, основа которой – заостренное внимание к живописной поверхности как таковой. «Теперь мы понимаем, почему нам кажется, что Вермеер немного опередил свое время, – пишет Тодоров, – и почему художники и писатели двести лет спустя приняли его за своего. Своим личным гением он вывел живопись, которой обучился, жанровую живопись, на такой уровень совершенства, что мы больше не можем вторгнуться в показанный нам мир, находящийся за изображением; мы замираем, словно в оцепенении перед красотой тканей, мебели, движений. Вермеер нейтрализует репрезентацию силой презентации, именно этим он “современен” (“moderne”)».

Смотреть на модернистскую «обнаженную» живопись, которая перестала создавать иллюзии и притворяться чем-то другим, а ясно заявила о себе как о красочной стихии, – удовольствие не для всех привычное, однако очень интенсивное. Мне кажется, Вермееру оно было близко, и его пустые стены, по которым скользят лучи солнца, если рассмотреть их как таковые, отдельно от контекста интерьера, не уступают по силе «живописи цветового поля» Марка Ротко.

Вторая «нить», которой можно связать Вермеера с современным искусством, относится к переживанию уже не пространства, а времени. Мы уже говорили о специфической вермееровской ахронии, об ощущении тягучего и как бы густого не-времени, где нет прошлого и будущего, а есть лишь длящееся настоящее, в которое мы погружаемся. И перемены, которыми наполняется длительность нашего присутствия, происходят не в картине, они в ней даже не подразумеваются, – действие происходит в нас самих, смотрящих.

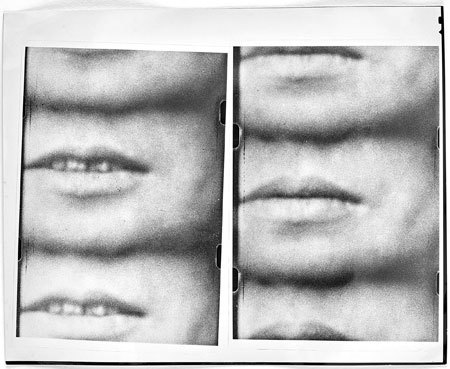

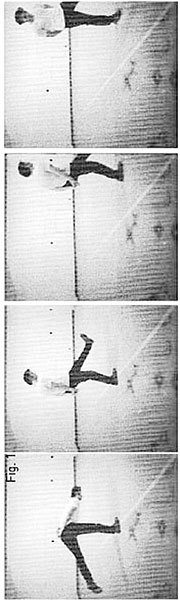

Миеко (Чиеко) Шиоми. Исчезающая музыка для лица. 1966. Стоп-кадры.

Брюс Науман. Медленное хождение под углом (Походка Беккета). 1968. Стоп-кадры.

Похожую темпоральность можно увидеть в однокадровом видеоарте, где художники фиксируют некий монотонный процесс, лишающий время энергии движения вперед.

Например, в антологии Fluxfilm были собраны короткие ленты художников группы Флюксус, снятые камерой в ускоренном режиме и демонстрируемые потом на обычной скорости, которая воспринимается как нарочито замедленная – хорошо знакомый нам прием «рапид» – движение делается торжественно плавным, изящным… какое движение? Спичка загорается, картофелины падают на пол, улыбка исчезает с лица девушки. Это насмешка художников-неодадаистов над чрезмерной серьезностью кинематографа, их готовность наделять грацией и магической красотой (а с помощью «рапида» это несложно) обыденные, «бросовые» моменты жизни. Это поэзия 1960-х годов: кадр, где на протяжении одиннадцати минут улыбка медленно пропадает, называется «Исчезающая музыка для лица» (1966), Чиеко Шиоми.

Своими «медленными» работами был знаменит и Энди Уорхол. Его фильм «Эмпайр» (1964) – вид на небоскреб, и только, но это больше, чем пейзаж, это целая ночь, задокументированная в восьми часах съемки. Одна ночь в Нью-Йорке, здесь нет совершенно никакого действия, камера записывает лишь некоторый период существования постройки, окна которой отражают сперва лучи заходящего солнца, а затем огни фонарей и восход. Тихая жизнь в ее солидном безмолвии.

Брюс Науман также экспериментировал с форматом однокадрового видео, устраивая перформансы для камеры в своей мастерской. Так же, как и художники Флюксуса, он брал за основу простые, ничем не интересные сами по себе действия, которые выполнял, однако, с поразительной методичностью и строгим мастерством. Например, в своем проекте «Медленное хождение под углом (Походка Беккета)» (1968) художник на протяжении шестидесяти минут ходит по комнате в довольно трудоемкой манере: поднимает одну ногу под прямым углом перед собой – замирает – опускает ее и, перенеся тяжесть своего тела, другую ногу отводит назад также под прямым углом – замирает – и дальше циклично воспроизводит эту схему движения.

Название видеоарта Наумана отсылает к практике драматурга Сэмюэля Беккета, в пьесах которого важную роль играли бессмысленные повторяющиеся действия, метафорически показывающие абсурдность бытия. Однако эта тема переворачивается на наших глазах из-за длительности и цикличности действий художника, ведь Науман не просто сделал то или иное движение, а делал его на протяжении долгого времени, вовлекая нас в это не-событие, в сюжет, не имеющий начала, середины и конца. Это игра? С одной стороны, да. Поколение неодадаистов в целом относилось к искусству как к игре, к чему-то не очень серьезному, что необходимо снять с «постамента», вынести из музея, смешать с обычной жизнью. Вернуть человека в режим «свободной игры познавательных способностей». Однако понятий «свободы» и «игры» кажется недостаточно для интерпретации наумановских видео. Его методичность и сосредоточенность на этом вроде бы бессмысленном хождении придает действию странную серьезность. Оно напоминает мне кинхин, медитацию в процессе хождения, которую практикуют в перерывах между этапами сидячей дзенской медитацией, чтобы восстановить кровоток в ногах: сначала делается шаг правой ногой на длину, равную половине ступни, затем шаг левой ногой также на длину половины ступни, шаги синхронизированы с дыханием, остальное тело сохраняет собранность и неподвижность, один шаг, затем еще один, другой, третий. Максимальная сосредоточенность на простых действиях, выход из привычного нам будничного состояния «автоматизма».

В конце 1960-х Науман записал множество видео, посвященных «остраненным» движениям такого типа. Все эти работы довольно трудно смотреть, ведь в них ничего не происходит, мы ждем развития событий, а оно не наступает. Всего одни длящийся кадр, содержание которого мы понимаем за несколько секунд и поэтому вынуждены думать дальше, отыскивать неявно данные смыслы. Художники, как и Вермеер, фокусируют наше внимание не на действии, а на длительности как таковой, на субъективном времени течения наших мыслей.

Это время длящегося состояния, разворачивающегося внутреннего процесса, который никак не эксплицируется, не выражается в поступке, а сам является поступком, потому что индуцирует переживание зрителя. В самом деле, понятие индукции может оказаться хорошей метафорой действия такого искусства: возбуждение электрического тока в проводнике при движении в его магнитном поле, то есть, находясь в «поле» произведения, мы ощущаем перемены, происходящие внутри себя, настраиваемся на его упорядочивающий «ток», направляемый художником.

Говоря о медитативных однокадровых видео, хотелось бы вспомнить еще три ярких примера:

«Место рассказа» Гэри Хилла (1989) построено на неторопливом движении камеры вокруг стола, где разложены разнообразные предметы – череп, косточки, ореховая скорлупа, смятые листы бумаги и прочее, – которые зритель практически не успевает рассмотреть из-за того, что оператор быстро перебрасывает фокус, подчиняясь ритму чтения закадрового поэтического текста;

«Длина волны» Майкла Сноу (1967), где мы становимся свидетелями некой драмы, произошедшей между героями. Однако мы не можем составить о ней ясного представления, поскольку видим происходящее максимально отстраненным «взглядом» камеры, которая не фокусируется на персонажах, а совершает длительный наезд на стену, где висит фотография с видом морской глади;

«Отражающий бассейн» Билла Виолы (1979), где мы видим небольшой пруд, у края которого стоит человек, через некоторое время он прыгает, но не падает в воду, а зависает в воздухе, и хотя по глади воды идет рябь, этот человек так и не падает, а медленно растворяется в воздухе и потом, спустя несколько минут, выныривает из воды и уходит прочь.

Эти работы загадочны, они показывают нам странный, увиденный как бы не человеческим взглядом фрагмент жизни. Почему не человеческим? Потому что наш взгляд, как правило, целенаправлен, мы что-то ищем или наблюдаем, ориентируемся в пространстве, готовимся действовать, а здесь, напротив, взгляд отстраненный и незаинтересованный, художники создают некоторое пространство и время, которые являются ценными сами по себе и ничего особенного не стремятся рассказать нам. Именно в таком контексте исчезает различие между важным и неважным, героическим и будничным – как в образе дамы, взвешивающей жемчуг.

Время в картинах Вермеера длится и длится, но все же мы знаем, что художником пойман лишь краткий миг, перед нами словно отпечаток на пленке, на долю секунды увидевшей свет.

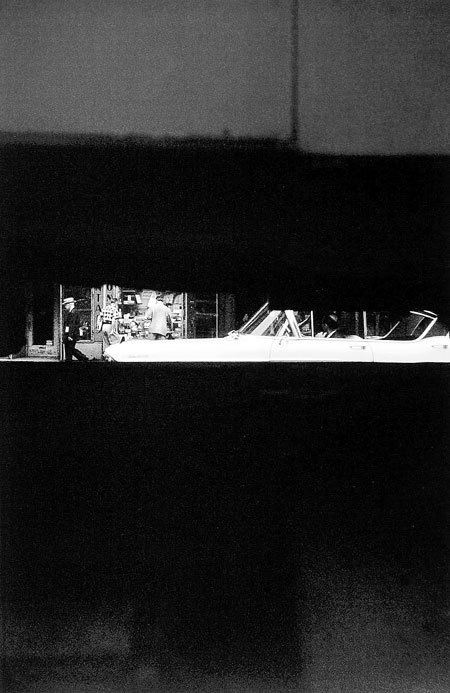

Сол Лейтер. Между досок. 1957.

И свет это, конечно, самая сложная материя. Так трудно подобрать слова, чтобы говорить о нем. Именно свет, как мне кажется, играет в живописи Вермеера самую важную роль. Тонкие метафоры и точно подобранные структуры без него были бы лишены свой притягательной силы, свет не просто делает что-то видимым, но несет в себе само удовольствие видения.

Случаются такие моменты, которые остаются в памяти, хотя, казалось бы, в них нет ничего особенного… просто луч упал на потрескавшуюся штукатурку, кто-то прошел по улице, попав в узкий проем, в который видно залитую солнцем улицу, закат окрасил окна в автобусе оранжево-розовым цветом, девушка с серебряным кувшином выглянула в окно, и тени на ее белом чепчике стали небесно-голубыми… работы таких фотографов, как Сол Лейтер и Георгий Пинхасов, кажутся мне созвучными живописи Вермеера, в них происходит та же алхимия: один короткий момент через композицию, свет и цвет приобретает значение вневременного.

Третья «нить» протягивается по линии действия, ведь в живописи Вермеера важно не пространство само по себе и не время как таковое, а то, каким образом они связаны с той внутренней жизнью персонажей, свидетелями которой мы становимся. Художник показывает своих героев через тихие, будничные, неторопливые действия, которые создают ощущение спокойствия и предсказуемости, укорененности человека в его жизненном мире. Взгляните, есть что-то общее между героинями Вермеера и девушкой Эдварда Хоппера, читающей письмо: единственная фигура в центре внимания, и мы снова не видим лица, интимное пространство комнаты, дамские вещи, письмо… но почему героиня Хоппера выглядит одинокой? И не только она, многие его герои кажутся потерянными в городском пространстве, в интерьерах домов, квартир и отелей. Возможно, дело в характере живописи, которая выглядит столь отстраненной из-за отсутствия фактур: предметы и тело как будто сделаны из одного материала, у них нет своего «голоса» в обобщенной композиции. Из-за этого стены кажутся не замечательно пустыми, как у Вермеера, а попросту голыми, и пространство не обнимает героиню, в нем нет уюта, нет связи с ней самой. Чем больше мы смотрим на эту комнату, тем больше она напоминает мир сна, как в картинах Джорджо де Кирико.

Детали, фактуры, нюансы – все это создает ощущение тщательно переживаемой жизни, когда нечто простое и повседневное оказывается очень насыщенным в плане чувств. Таким представляется мир на картинах Эндрю Уайетта, еще одного американского художника, близкого сюрреалистам. Он тоже пишет женщин, погруженных в размышления, в строгих комнатах протестантских домов, однако здесь художник подробно, иногда даже гиперреалистично, воссоздает видимый мир во всех его шероховатостях, и поэтому стены, пол, предметы, деревья и травы – кажутся живыми, насыщенными памятью, обладающими собственной «тихой жизнью».

Эдвард Хоппер. Комната в отеле. 1931. Музей Тиссен-Борнемиза.

Эндрю Уайетт. Комната с наутилусом. 1956. Коллекция Монтгомери.

Эндрю Уайетт. Весенняя красота. 1943. Художественный музей Шелдон в Небраске.

В его картинах, как и у Вермеера, мир освещает холодный серебристый свет, в котором зрение как будто приобретает бо́льшую остроту, этот свет льется из окон самых обычных комнат, однако в них царит такое торжественное безмолвие, что эти картины никак нельзя назвать бытовыми зарисовками, напротив, они кажутся поэтичным, магическим пространством. Благодаря утрированной реалистичности изображаемых предметов такие картины вызывают ощущение сверхплотности такого существования, присутствия, о котором писал молодой Сартр.

«И вдруг – на тебе – вот оно, все стало ясно как день; существование вдруг сбросило с себя свои покровы. Оно утратило безобидность абстрактной категории: это была сама плоть вещей, корень состоял из существования. Или, вернее, корень, решетка парка, скамейка, жиденький газон лужайки – все исчезло; разнообразие вещей, пестрота индивидуальности были всего лишь видимостью, лакировкой. Лак облез, остались чудовищные, вязкие и беспорядочные массы – голые бесстыдной и жуткой наготой. Я боялся пошевельнуться, но, и не двигаясь, я видел позади деревьев синие колонны, и люстру музыкального павильона, и среди зарослей лавра – Велледу. Все эти предметы… как бы это сказать? Они мне мешали. Я хотел бы, чтобы они существовали не так назойливо, более скупо, более абстрактно, более сдержанно. Каштан мозолил мне глаза. Зеленая ржавчина покрывала его до середины ствола; черная вздувшаяся кора напоминала обваренную кожу. […] Мы являли собой уйму существований, которые сами себе мешали, сами себя стесняли; как у одних, так и у других не было никаких оснований находиться здесь, каждый существующий, смущаясь, с безотчетным беспокойством ощущал себя лишним по отношению другим. ЛИШНИЙ – вот единственная связь, какую я мог установить между этими деревьями, решеткой, камнями».

Настойчивое присутствие вещей пугает и отталкивает героя Сартра своей яркой, раздражающей его материальностью, которая по сути своей беспричинна, абсурдна, он чувствует, что мир не обладает какой-либо программой или смыслом, который можно было бы описать. Мир случаен, и всё в нем сложилось так, а не иначе без какой-либо причины, оно просто есть. И «таковость» мира пугает героя, сверхнасыщенная реальность как будто выталкивает его из себя, как лишнюю деталь, и он в итоге находит утешение в том, чтобы создать роман, выстроить собственный мир, где он будет хозяином смыслов.

Мог ли художник XVII века тревожиться из-за абсурдности существования? В Голландии, где ни года не прошло без политических потрясений, где постоянно идут войны с Испанией и Англией, где свободный рынок часто лихорадит, а верующий не знает, избран он Богом к спасению или проклят – думаю, да, порой художник тревожился. Однако эта тревога не переходит в состояние тотальной «тошноты», напротив, она усмиряется через методичное «обустраивания» мира. Веками голландцы культивировали свои земли, лежащие ниже уровня моря, выстраивали плотины и системы дренажа, совсем не удивительно, что в этой стране ведущей стала строгая форма протестантизма, требующая методичной «культивации» собственной духовной и мирской жизни. И совсем не удивительно, что Вермеер не стремится к идеализации, не старается уложить изображаемый мир в ту или иную схему, а скорее, концентрирует пространство вокруг своего героя, как линза собирает рассеянные лучи света.

В результате возникает не смутное видение, а плотная ткань изображения, где каждая деталь ощущается как значимая. Похожим образом проработаны фильмы Андрея Тарковского, особенно картина «Зеркало», состоящая из мозаики эпизодов-воспоминаний, где каждый кадр столь ощутимо материален, что память художника готова стать частью нашей собственной автобиографической памяти. Тарковский детально воссоздает мир своих воспоминаний, но не дает их объяснения или оценки, и потому – зритель насыщает их личностным смыслом.

Андрей Тарковский называл кино «запечатленным временем», живое, насыщенное, тягучее время, которое впитывается в нас – так может работать не только движущееся изображение. Мы снова возвращаемся к тонко подобранному Даниэлем слову «ахрония».

Кадр из фильма Андрея Тарковского «Зеркало», 1974.

Еще один мастер такой работы с насыщенностью бытия – Йозеф Судек. У него, как и у Тарковского, была способность любовно и внимательно всматриваться в окружающее, практически все его снимки – это родной город, Прага, вид из окна мастерской, предметы, лежащие на подоконнике или рабочем столе. Может быть от того, что Судек сам вел очень тихую жизнь, он так хорошо чувствовал молчаливое очарование предметов? Во всяком случае он, как и Вермеер, не жалел времени на каждое из изображений. Все это уже обросло легендами: «Часто Судека можно было застать рассматривающим сквозь лучи света стеклянные шары, бокалы, кусочки слюды, – пишет Александр Ляпин. – Этот процесс продолжался часами. Он бесконечно комкал бумагу, пытаясь придать ей форму, понятную только ему. С утра до вечера мог просидеть на скрипучем стуле, вертя в руках кувшин или доисторическую кофемолку. Он очень нежно поглаживал отполированную временем поверхность вещицы, пытаясь понять, как передать на фото фактуру старости. Однажды удивленные поклонники спросили художника: «Почему вы фотографируете эти предметы?» На что Судек ответил: «…Они красивы». Его возня с каждой из этих экзотических штуковин превращалась в забавный мистический ритуал. Глядя на фотографа со стороны, казалось, что старик превратился в пятилетнего мальчишку, заблудившегося в антикварной лавке. Он очень медленно двигал свои любимые веревки, бумажки, старинные фужеры, бутылки. Даже пыль играла важную роль в замыслах Судека. Это были не просто романтические свалки-натюрморты, запечатленные на фотобумаге, это были города с улицами, тайниками, где старый фотограф прятал свои никому не высказанные мысли. […] И уже в легенду превратились рассказы о том, как мастер замерял экспозицию. Он устанавливал фотоаппарат, открывал затвор и садился пить вкусный жасминовый чай. Выпьет пару чашек, закроет затвор. Или поставит пластинку с академической музыкой, закроет глаза, слушает. Можно подумать, спит. Когда наступит тишина, Судек еще намного посидит, как бы смакуя послевкусие от музыки, неспешно встанет и подойдет к фотоаппарату…».

Случаются такие особенные моменты, когда вдруг возникает острое ощущение красоты: свет упал каким-то особым образом, формы сложились в гармоничную структуру, короткое движение, взгляд – и реальность вдруг становится столь звеняще ясной, как «небо в чашечке цветка». Это интенсивное и короткое переживание «просвета» сложно ухватить и еще труднее воссоздать, для этого требуется медлительность и осторожность. Сплести это тонкое кружево.

Йозеф Судек. Вид из окна мастерской. 1950-е.

Последние «бусины» для нашей нити подобрать особенно сложно – что из современного искусства кажется близким к работам Вермеера? Где присутствует эта тщательность, соединенная с мягким принятием жизни?

Тема работы, труда и призвания сегодня трактуется по большей части в духе критики капитализма, в воинственном, романтическом духе, как, например, в фильме Михаэля Главоггера «Смерть рабочего» (2005), где документальный материал режиссер организует по принципам классической живописи, что производит впечатление парадоксальное и сильное, как «Хромоножка» Риберы. Однако Вермеер от этого далек, его кружевница, молочница, астроном – это не жертвующие собой герои, а мастера планомерного созидания.

Наиболее близкими к этому мне кажутся образы, созданные восточными видеохудожниками. Например, знаменитый фильм Сяо Фэй «Чья утопия?» (2006), где в первом акте мы видим «механический балет» станков на китайском заводе, размеренные движения рук рабочих и ползущие ленты конвейеров, а во втором акте в пространстве фабрики вдруг появляются нежно-сюрреалистические персонажи, которые танцуют в пространствах между машинами, и завод для них превращается в декорации спектакля. Разумеется, эта работа тоже проникнута критикой современного глобализированного капитализма, в третьем акте этого видео дается сильный звукозрительный контраст: мы слышим музыку, но никто не танцует, герои стоят неподвижно и смотрят в камеру, словно их сдерживает что-то невидимое … и все же интонация здесь близка к вермееровской, потому что в ней есть тепло

Другой пример: Чжэнь Цзежень создает видеопроект «Фабрика» (2003), где совмещает хроникальные кадры работы швейной фабрики «Лянь Фу» времен ее расцвета со съемкой перформанса, проведенного пожилыми женщинами в стенах этой давно закрытой и заброшенной фабрики. Эти женщины – швеи, которые работали там до 1990-х, более трети своей жизни, после банкротства «Лянь Фу» они оказались без работы и без компенсации. Художник приводит их на фабрику как на «место памяти», и «швеи, словно не нашедшие покоя привидения, возвращаются в здание с тем, чтобы повторить еще один и – последний – раз ежедневные в прошлом рутинные действия: смести пыль, расставить стулья, настроить швейные машинки. Все манипуляции проводятся в тишине – фильм по просьбе работниц снят без звука. Это их молчаливый протест, а также жест воли и терпения в отстаивании своих прав».

Сяо Фэй. Чья утопия? 2006. Галерея Тейт. Стоп-кадр.

Воля, терпение, молчание. Это критика в духе буддийского и одновременно стоического принятия реальности в ее несовершенстве и утверждения жизни как процесса, который требует от нас усилия, встраивания в «таковость» этого мира.

И последняя «бусина»: видео Канако Азумы «Вечные любовники» (2016), которое похоже на картины Вермеера плавностью ритма, лаконичностью изображения, нежностью во взгляде. Художница снимает фабрику-лабораторию, где выращивают орхидеи, она как биолог рассматривает эти растения в качестве существ мужского и женского пола, которые попали в огромную машину воссоздания жизни. Лаборанты очищают и сортируют ростки, упаковывают их в сосуды со специальным микроклиматом, в гигантских парниках формируются бутоны тысяч одинаково безупречных белых цветов – нет ни шума, ни суеты, механизм работает неторопливо и спокойно, как дышащее тело. Орхидеи похожи на маленькие скульптуры, а пространство лаборатории – на храм, где ведется ежедневная кропотливая работа по преумножению красоты.

Канако Азума. Вечные любовники. 2016. Стоп-кадры.

Художница завершает видео словами:

Конечные в своем существовании

Мы заставляем цвести

Бесконечность.

Мне кажется, Вермееру это пришлось бы по душе.