IV. О том, как в период царствования Людовика XIV само величие монархии подготовило ее крушение

1. В Средние века король был лицом полусвященным. Во время царствования Людовика XIV он становится буквально живым идолом. Мужья приносят ему в жертву своих жен: «Нет ничего оскорбительного в том, чтобы поделиться с Юпитером». Личная жизнь монарха представляется чем-то вроде функции государства. При абсолютной монархии события в прихожих при спальных покоях приобретают такое же значение, как при конституционном режиме – события в парламентских коридорах. Добрая королева Мария-Терезия все так же неуверенно чувствовала себя при версальском дворе. У нее была одна только роль – роль той, которая подарила короне дофина, Монсеньора, умершего в пятидесятилетнем возрасте, в 1711 г. Месье, брат короля, женоподобный мужчина, занимался только своим миньоном, шевалье де Лорреном. Первая супруга Месье – Генриетта Английская, сестра Карла II, живая и очаровательная, – очень нравилась августейшему деверю и служила ему посредницей в переговорах между Францией и Англией. Когда она умерла совсем молодой, Месье женился на толстой немке, пфальцграфской принцессе – столь мужеподобной, что появилась шутка: «Мадам – самый глупый мужчина королевства, точно так же как Месье – самая глупая женщина». Эти двое двуполых глупца произвели на свет умнейшего человека – герцога Шартрского, позднее – герцога Орлеанского и регента Франции. Его воспитатель, аббат Дюбуа, преподавал ему историю. Герцог ненавидел этикет, хвалил английские вольности, обладал «героизмом безбожия», читал во время мессы Рабле и трудился вместе с одним химиком над созданием философского камня и перегонкой духов. Двор утверждал, что «сам дьявол руководит его работой». Король, чтобы породнить законную семью с незаконной, женил шартрского племянника на одной из своих побочных дочерей, мадемуазель де Блуа, которую прозвали «мадам Люцифер». Королева, ненавидевшая незаконных детей, дала Месье (своему сыну) пощечину, когда он объявил ей об этом браке. Но что оставалось делать? Этого потребовал король, а король правил даже супружескими парами.

2. Первой «провозглашенной любовницей» короля была трогательная Луиза де Лавальер, фрейлина Мадам, белокурая, грациозная и нежная. «Эта фиалочка, скрывавшаяся в траве, стыдилась быть любовницей, быть матерью, быть герцогиней», – пишет мадам де Севинье. Она любила короля ради него самого, родила ему четверых детей и в 1667 г. была вытеснена надменной маркизой де Монтеспан «Несравненной», а также «громогласной и победоносной», которая наводила на Лавальер ужас. На некоторое время король поселил их обеих в Версале, в апартаментах, названных «апартаментами Дам», но затем, в 1674 г., Лавальер под влиянием Боссюэ ушла на покаяние в монастырь кармелиток. Она прожила при дворе тринадцать лет и тридцать шесть лет провела в монастыре. Когда к ней в монастырь прибыли, чтобы сообщить о смерти графа де Вермандуа (одного из побочных детей Людовика XIV), она разрыдалась, а затем сказала: «Хватит оплакивать смерть сына, потому что я еще недостаточно оплакала его рождение…»

У мадам де Монтеспан было от короля восемь детей, один из которых, любимец отца, стал герцогом Мэнским. Этих бастардов, плод адюльтера, воспитывала во дворце мадам Скаррон, гувернантка. Король, отличавшийся набожностью, сожалел о случившемся скандале, но полагал, что достаточно способствует восстановлению добродетели, «если, уступая сердцу, он оставался хозяином разума», иначе говоря, если его любовницы и царили, то все же не правили. Но никто не смог бы предположить, что «вдова Скаррон», урожденная Франсуаза д’Обинье, гувернантка детей, «узаконенных Францией», займет место своей покровительницы в постели короля. Встречаясь ежедневно с Людовиком XIV, она сумела ему понравиться своим умом и скромностью, и он сделал ее маркизой де Ментенон, а потом, после смерти Марии-Терезии, тайно женился на ней (в декабре 1684 г.). Ей было сорок девять лет, а королю – сорок шесть. Прекрасная победа добродетели. Иезуит – духовник короля оказывал поддержку мадам Скаррон в твердой уверенности, что орден обретет в ней покровительницу. Ею восхищались благочестивые люди, ее почитали юные бесприданницы благородного происхождения, для которых ее заботами было открыто учебное заведение Сен-Сир. Ненавидевший ее Сен-Симон называет ее «роковой и позорной Ментенон», но признает за ней определенную ловкость и такт, которыми и объяснялась ее власть. Герцогиня Бургундская, чей муж, внук короля, стал в 1711 г. дофином, ухаживала за мадам де Ментенон, которую называла «тетушкой». Никогда еще наследник трона не был более достоин, чем герцог Бургундский, стать правителем. Воспитанный Фенелоном как либерал и реформист, он сумел бы консолидировать монархию. И вдруг в 1712 г. смерть с особой жестокостью поражает всю эту семью. Первой скончалась очаровательная герцогиня, затем герцог Бургундский, вслед за ними – маленький Людовик, герцог Бретонский, их старший сын; в 1714 г. умер герцог Беррийский, третий внук Людовика XIV. Выжил только двухлетний ребенок, герцог Анжуйский, сын герцога Бургундского, правнук короля, будущий Людовик XV. Современникам эта вереница нежданных смертей показалась подозрительной. Заговорили об отравлениях, обвиняли австрийский двор, и особенно герцога Орлеанского. Чтобы не дать ему возможности претендовать на трон, король объявил двоих своих незаконных детей (герцога Мэнского и графа Тулузского) узаконенными, «а также и продолжение их мужского потомства [приказал считать] подлинными принцами крови, получающими по праву этот титул, все чины и почести и имеющими право наследовать корону…» Обвинения против герцога Орлеанского были абсолютно необоснованны. На самом деле герцог Беррийский умер в результате падения с лошади. Трое других стали, похоже, жертвами эпидемии («багровой кори», то есть скарлатины, болезни крайне заразной). Яд был здесь ни при чем, но клевета оказалась упорной и, как обычно, весьма эффективной.

Николя де Лармессен. Портрет Луизы де Лавальер. Вторая половина XVII в.

Николя де Лармессен. Портрет Франсуазы д’Обинье, мадам де Ментенон. Вторая половина XVII в.

Неизвестный художник. Портрет мадам де Монтеспан. Вторая половина XVII в.

Бал при дворе Людовика XIV. Французская гравюра конца XVII в.

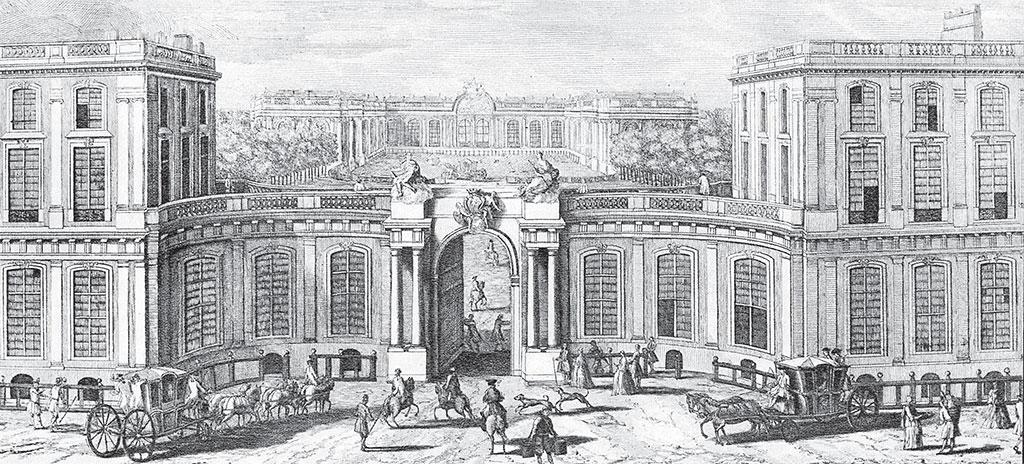

Жан-Батист Риго. Бурбонский дворец – резиденция маркизы де Монтеспан. Гравюра начала XVIII в.

3. Если сегодня красоту Версаля можно определить как меланхолическую, то какое ощущение радости должно было создавать это золото, эти зеркальные воды, эти лестницы розового мрамора, эти фонтаны и эти лужайки, когда тысячи мужчин и женщин, остроумных и очаровательных, участвовали в том постоянном празднике, каким была придворная жизнь! Платья, расшитые самоцветами, мундиры, ливреи, жирандоли, экипажи, зеленый бархат и огненные завесы, парчовые стулья – все это каждый миг создавало феерию цвета и света. Постоянно звучала музыка Люлли, ставились комедии Мольера, балеты Бенсерада. «В шесть часов садимся в коляски, – пишет мадам де Севинье, – мы едем наконец на канал кататься в гондолах. Там слушаем музыку, возвращаемся в десять часов и смотрим комедию; ровно в полночь – разговенье». В начале царствования юный король сам выступал в балетах и маскарадах. Он всегда любил Корнеля, Расина и Мольера. Он следил за тем, чтобы в карты при его дворе играли по-крупному; долги давали ему власть над придворными. Приверженный «внешней стороне религии», он ежедневно присутствовал на мессе и дважды в неделю ходил к причастию. Там старались появляться и дамы, потому что правильное поведение считалось добродетелью. Но постепенно вместе с Людовиком XIV старел и двор. Королю нравилось проводить время в покоях мадам де Ментенон, своей непровозглашенной супруги, где у него было свое кресло, а на маленьком столике лежали «О подражании Христу» и псалтырь. Девицы из Сен-Сира играли для него «Эсфирь» и «Аталию» Расина. Час смерти он принял с присущим ему достоинством. «Дитя мое, – сказал он пятилетнему дофину, – вы можете стать великим королем. Не подражайте мне ни в моем пристрастии к строительству, ни в моем пристрастии к войне…» Массийон, читавший надгробную молитву, начал ее такими словами: «Велик только Бог, братья мои…» Легко быть чистосердечным, когда говоришь о королях уже покойных.

Карло Марратта. Портрет Андре Ленотра. Около 1680

Франсуа де Труа. Портрет Жюля Ардуэна Мансара. 1699

4. В век Людовика XIV религиозные дела занимали такое же место, как и при Филиппе Красивом. Умы искали нового равновесия. Декарт наставлял их, что ничто нельзя считать истинным до тех пор, пока эта истинность не будет доказана. Он добавлял, что разум и метод ведут к вере. Откровенные атеисты были редки и вызывали возмущение. «Атеизма просто не существует, – писал Лабрюйер. – Великие, которых больше всего в нем подозревают, слишком ленивы, чтобы обосновать в своем мозгу, что Бога не существует; их вялость делает их холодными и безразличными к таким первостепенным вопросам, как природа души и значение истинной религии. Они этого не отрицают, но и не принимают, они просто об этом не думают…» Однако Гассенди, Сент-Эвремон были свободомыслящими, и даже в среде верующих Церковь сталкивалась с затруднениями политического и духовного характера. В политике возобновился старый спор о правах Церкви и правах Рима. В 1682 г. Галликанская церковь опубликовала энергичную «Декларацию», по которой французские епископы признавали власть папы в области веры, но отказывали ему в праве вмешиваться в дела мирские. Ватикан выразил несогласие, отказал в канонической инвеституре новым французским епископам, и король был вынужден уступить, чтобы приходы не остались без своих пастырей. Но галликанская политика, политика Декларации, политика Боссюэ, продолжала оставаться политикой Французского государства вплоть до Третьей республики, как это следует из «Аметистового перстня».

Пьер Корнель. Гравюра XVII в.

5. Самым серьезным духовным спором был спор между янсенистами и иезуитами. Он напоминает теологические споры Средневековья. Вера столкнулась с теми же самыми проблемами, что и во времена ересей: проблема зла и проблема свободной воли. Янсений, епископ Ипрский, в трактате о святом Августине («Augustinus») поддерживал мысль о неизбежной силе воздействия Божественной благодати, которая дарует человеку счастливую потребность не грешить. Эти идеи напоминали идеи Кальвина. На них нападали иезуиты, они были осуждены Римом, но во Франции их защищали отшельники из Пор-Рояля, а также Блез Паскаль в своем шедевре «Письма к провинциалу». Основной тезис Паскаля заключается в том, что в трактате «Augustinus» нет тех положений, на основании которых выносилось осуждение, и что в вопросах выбора веры никакие авторитеты не могут выдавать предписаний. Споры приобрели небывалую остроту. Иезуитский духовник короля ненавидел янсенистов, которые представляли мощную партию в парламенте и при дворе. Иезуиты и их друзья не видели большого зла в том, чтобы обмануть короля, который «полагал бы себя апостолом», если бы стал преследовать янсенистов. В конечном счете Пор-Рояль был уничтожен, а его приверженцы рассеяны. Но «малое общество» продолжало тайно существовать вплоть до XIX в., и непризнанный янсенизм оставался во Франции той формой политической оппозиции, которую парламенты будут использовать против короля еще и в XVIII в.

6. После того как Генрих IV установил религиозный мир своим Нантским эдиктом, в стране продолжали существовать протестанты (примерно 1 млн 200 тыс. человек). В основном они проживали в Лангедоке, в Дофине и на западном побережье. Католическое духовенство изо всех сил старалось преследовать R. P. R. («так называемую протестантскую религию»). Под давлением своего духовника Людовик XIV запретил протестантам строить новые храмы, а затем дал священникам право приходить к умирающим приверженцам R. P. R., чтобы постараться обратить их в католичество раньше, чем они умрут. В 1681 г. король разрешил обращение в католичество детей, начиная с семилетнего возраста. Обоснование всякого принуждения в вопросах веры искали в трудах святого Августина. Затем протестантам запретили быть нотариусами, судебными исполнителями и даже бакалейщиками! Под давлением отца Лашеза и мадам де Ментенон король счел, что исполняет свой долг, разрешив «драгонады», во время проведения которых солдаты короля пытали подданных короля, принуждая их обратиться в католичество. Они проявляли такую жестокость, что многие запуганные протестанты отрекались и переходили «от пытки к причастию». Наконец 17 октября 1685 г., в роковой для Франции день, король подписал отзыв Нантского эдикта. R. P. R. было запрещено проведение открытого богослужения. Раздались «единодушные» хвалебные отклики, что всегда является признаком давления. Некоторым протестантам удалось эмигрировать в Англию, в Голландию и даже в Америку, где они создали уважаемые и вполне заслуживающие уважения гугенотские общины. Франция лишилась 400 тыс. французов из числа самых лучших. Она сильно обескровила свою армию, свой морской флот, свое чиновничество и свою торговлю. Это явилось самой большой ошибкой царствования Людовика XIV.

Пьер Савар. Жан Расин. Гравюра. 1772

7. Перевод двора в Версаль разделил «двор и город». Но город самозабвенно подражал двору. Помимо дворянства, парижское общество состояло из чиновников, врачей, литераторов и купцов. Комедии Мольера показывают, что именно подлежало высмеиванию: скупость буржуа, педантизм врачей, «смешные жеманницы», ученые женщины, святоши. Но если у ученых женщин и были свои слабости, то вместе с тем они были очень полезны в деле распространения любви к литературе и унификации языка. Салоны – а они существовали еще со времен Людовика XIII – способствовали преобразованию французского языка в язык классический и всеобщий. Благодаря «жеманницам» и их друзьям Франция превратилась в «страну грамматистов». Литература стала предметом национального интереса. «Учтивость, – говорит Вольтер, – проникла даже в лавчонки». Парижанин, изображенный Лабрюйером, аккуратно читает «Gazette de Hollande» или «Mercure Galant», проводит несколько часов в обществе женщин, ходит на парады войск, в комедию, может напеть все оперные дуэты. Он – завзятый зритель, уличный зевака, сплетник. Но главное, он – закоренелый горожанин. «С большинством горожан, если вы хотите, чтобы вас поняли, нельзя говорить ни о полях под паром, ни о молодых деревьях, оставленных на вырубаемых участках, ни об отводках винограда или фруктовых деревьев, ни о покосах: эти слова звучат для них не по-французски. Говорите с ними о торговле текстилем, о расценках или о проценте, соразмерном с долей участия каждого, или об иных путях обжалования, гражданского прошения на имя суда, получения жалованья или передачи дел в высшую инстанцию. Они знают свет и с его хорошей, и с его плохой стороны; но им совершенно неизвестна природа, ее начала, ее развитие, ее дары и щедроты» (Ж. Лабрюйер). Однако в следующем веке все изменится с приходом Руссо.

Жан-Батист Мольер. Гравюра. 1680-е

8. Век Людовика XIV стал во Франции веком шедевров. В XVIII в. наша литература служила образцом для всей Европы. Еще и в XX в. эта литература кажется французам верхом совершенства. Валери восхищался Боссюэ, Лафонтеном, Расином. Пруст видел свои корни в Сен-Симоне и мадам де Севинье. Мольер остается нашим самым великим комедийным автором. Корнель, Расин, Ларошфуко, Лабрюйер – каждое из этих имен связано с представлением о таких красотах языка, что для их прославления достаточно просто их назвать. Так в чем же суть французского классицизма? В подражании древним? В XVI в. оно было более точным. В картезианском методе? «Но Декарт думал точно так же, как и его современники; он не учил их думать по-своему». В почитании разума? Но кто почитал его больше, чем святой Фома? Ни герои Корнеля, ни кардинала де Реца не отличаются рассудочностью. Абстрактный и обезличенный характер этого искусства? Но творчество Паскаля и мадам де Севинье носит ярко выраженный личностный характер. По мнению Валери, французский писатель эпохи классицизма не стремится «сделать новое» – он стремится «довершить», то есть сделать свой шедевр независимым от обстоятельств и эпохи. Ларошфуко изучает самого себя, но анализирует в себе извечного человека. Расин накладывает современные ему драмы на античные или библейские трагедии. Авторам классицизма ставили в упрек их жесткую приверженность правилам. Но как раз эта дисциплина, наложенная придворной жизнью на пылких писателей, эти требования соблюдения трех единств, этот вкус и создали столько прекрасного. Великий классический писатель – это укрощенный романтик. Вторым следствием придворной жизни можно считать развитие до невиданных прежде высот науки о чувствах. Начиная с мадам де Лафайет и вплоть до Пруста наблюдается постоянная традиция создания аналитических романов, которыми прославится Франция.

Герард Эделинк. Портрет Шарля Перро. Гравюра второй половина XVII в.

9. Еще больше, чем в литературе, французский классицизм требует определенного порядка в изображении природы. Все произведения того времени отмечены естественным, понятным единством. Это верно и для пейзажей Пуссена или Клода Лоррена, и для скульптур Пюже и Куазевокса, и для колоннады Лувра или купола Дома инвалидов. По правде говоря, все царствование целиком – это огромное произведение искусства, сосредоточенное вокруг одного-единственного центра – «короля-солнца». Здания, картины, сады существуют только для его прославления. По его воле в лесах, через болота, в Версале и Париже прорубаются величественные благородные перспективы. Средневековый собор звал город подниматься до его высот. Шедевру эпохи классицизма необходимо самому выделиться в своей освобожденной мысли. Вандомскую площадь и площадь Вогезов можно назвать образцами совершенного градостроительства. Но Версаль вызывает особое восхищение своим единством выражения эпохи. Пейзаж там создан ради дворца, а дворец – ради короля. Он сам руководил как своим архитектором Мансаром, так и своим садовником Ленотром, а также и художником Лебреном, и другими многочисленными художниками, создававшими эти запоры, перила и подставки для факелов. Французский сад пришел на смену саду итальянскому. Симметричный, рациональный, украшенный статуями и фонтанами, он отвечал запросам ума, но оставлял воспоминания о том далеком, подернутом дымкой пейзаже, который сохранялся по ту сторону Большого канала. В XVIII в. было модным критиковать Версаль, выражая предпочтение романтизму не менее искусственных английских садов. Но во Франции английский сад имеет тенденцию становиться повседневным, а современный нам француз – в силу национального инстинкта – все еще испытывает огромное удовольствие от регулярной и понятной красоты парков Великого короля. «Следует возвеличить Версаль. Необходимо защищать его от любых нападок. Мы вместе с Версалем. Да что я говорю? Мы неразрывны с ним» (А. де Монтерлан). Так же, как неразрывны мы с Вандомской площадью, с перспективами площади Согласия, с трагедиями Корнеля.

Франсуа де Ларошфуко. Гравюра XVII в.

10. Могло ли сформироваться общественное мнение при таком централизованном режиме? Оно не только существовало, но и громко заявляло о себе. Но не через прессу, ибо газеты были немногочисленны и бессодержательны. Оно звучало через охотников до новостей – нувеллистов, которые представляли тогда устную журналистику. Существовали государственные нувеллисты, или политики, и нувеллисты от Парнаса, или литераторы. «Это они создают репутации в Париже». Их горячее стремление – быть первыми в том, чтобы сообщить новость, в том, чтобы высказать какие-то комментарии, в том, чтобы покритиковать. Они стратеги, дипломаты и теологи.

Они одни правят в мире,

Они приступом берут города;

Без их мнения никогда ничего не происходит так, как надо,

И их осмотрительность беспримерна.

(Ж. Доно де Визе)

News letters, существующие в англосаксонских странах с XX в., во Франции существовали уже с XVII в., и нувеллисты через голландских банкиров еженедельно получали те новости о военных событиях, которые еще не опубликовало правительство. Некоторые группы встречаются в определенных местах, например под каштанами сада Тюильри. Маршалы в отставке комментируют военные операции. За каждым садом закреплено свое предназначение: внутренняя политика – в Пале-Рояль, внешняя политика – в Тюильри, литературные новости – в Люксембургском саду. Кроме того, новости в провинциях распространяются через частную корреспонденцию. Письма мадам де Севинье переписывались и распространялись по всему Провансу. Практически общественное мнение во Франции 1710 г. было гораздо более свободным, чем во Франции 1810 г.

11. Каково же было положение деревни при Людовике XIV? Увеличилась ли нищета народа? Свидетельства довольно противоречивы. Фенелон в своем письме королю от 1695 г. сравнивает Францию «с огромным скорбным приютом для нищих без пропитания». Возмущения, вызванные голодом, многочисленны, и они безжалостно подавляются. «Все эти войска в Бретани, – пишет мадам де Севинье, – только и делают, что грабят и убивают». Кольбер, трудившийся десять лет над созданием промышленности, привел крестьян в отчаяние, запретив вывоз хлеба. Хорошо известно описание крестьян, данное Лабрюйером: «Пугливые звери, самцы и самки… черные, бледные, опаленные солнцем, живущие в норах… на черном хлебе, на воде и винограде». Что это – литературное преувеличение? Возможно. Но совершенно очевидно, что французские крестьяне платили налоги за привилегированных, то есть за освобожденных от налогов, и делалось это ради содержания тех же самых привилегированных, и что сумма налоговых поступлений уменьшилась за время царствования наполовину. Вольтер в своей книге «Век Людовика XIV» считает, что те, которые оплакивают условия жизни крестьян, не делают четких различий между фермерами и батраками: «Батраки живут только трудом рук своих; и так происходит во всех странах света, где большинство должно жить своим трудом. Но нет другого такого королевства во всем мире, где земледелец был бы зажиточнее, чем фермер любой из французских провинций, и одна только Англия могла бы поспорить с ним за это первенство. Пропорциональная талья, незаконно введенная в некоторых провинциях, способствовала увеличению состояний земледельцев, у которых были плуги, виноградники и сады. Батрак оказывается вынужденным работать: такова природа человека…» Богатый Вольтер легко принимал такую точку зрения. Жаловались те, кто страдал. В то время была хорошо известна молитва: «Отче наш, иже еси в Версале! Да не святится уже имя Твое, да не приидет более царствие Твое, да не свершится ныне воля Твоя на земле, яко и на воде. Хлеб наш отсутствующий даждь нам днесь…» (цит. по А. Байе). Многие еще добавляли: «…и остави нам откупщиков наших», потому что богатели только финансисты. Говорят, что статуя каждого короля установлена в среде тех, кого он любил: статуя Генриха IV установлена среди его народа, на Новом мосту; статуя Людовика XIII – среди неугомонных фаворитов Королевской площади; статуя Людовика XIV – среди сборщиков внеочередных налогов на площади Побед. В 1690 и 1709 гг. нищета королевства дошла до такого уровня, что сам король ради пополнения казны приказал переплавить свою серебряную мебель, золотую посуду и даже собственный трон.

Мадам де Севинье. Гравюра начала XVIII в.

12. Некоторые передовые французы понимали, что страна нуждается в глубоких реформах. Вобан писал маркизу де Торси: «Уже давно меня одолевает одна безумная идея, над которой я часто размышляю и не надеюсь избавиться от нее. И вот, не имея сил устоять перед искушением, я поддался ему…» Этим искушением было искушение написать книгу «Королевская десятина», которую Вобан дополнил докладными записками королю. В ней он излагал, что взимание тальи выродилось в такую коррупцию, какую и ангелы небесные не смогли бы преодолеть, и что не уделяется достаточного внимания мелкому люду, «самой разоренной части королевства» – той его части, «которая всегда больше всего страдала и больше всего страдает». Сорок лет жизни, проведенной в странствиях, деятельность инженера, сводившая его с людьми разных классов, сделала из Вобана одного из самых информированных французов. Это привело его к мысли, что любая привилегия, ведущая к освобождению от налогов, несправедлива и что каждый подданный обязан платить пропорционально своим доходам. Он предлагал новую фискальную систему: а) десятина произведенного продукта; б) десятина в деньгах на остальные доходы; в) габель и таможенные удельные пошлины. Что касается тальи, то ее следовало упразднить. Его труд был окончен в 1700 г. Вобан прочел его королю, который не сделал никаких замечаний, а затем без разрешения опубликовал его в 1706 г. Книга была осуждена постановлением совета, и Вобан умер в прямом смысле этого слова от огорчения. Его труд был примечателен скорее великодушием своих намерений, чем реализмом предложений, эта книга прославилась как пример того интереса к страданиям «мелкого люда», который может проявлять, даже вопреки своим собственным интересам, великий человек, любимец государя.

13. В тот период, когда Вольтер писал «Век Людовика XIV» (около 1735 г.), нужно было обладать мужеством, чтобы прославлять Великого короля. В момент его смерти, говорит Сен-Симон, «провинции, бывшие в отчаянии от своего разорения и душевного упадка, вздрогнули от радости. Разоренный, удрученный, доведенный до безнадежности народ вознес хвалу Господу с такой неприличной радостью, с таким чувством освобождения, на которое он уже не рассчитывал даже в самых горячих желаниях…» Вольтер не отрицает ошибок, но добавляет: «Хотя его и упрекали в мелочности, в жестокости его борьбы против янсенизма, в излишнем высокомерии с иностранцами при своих победах, в излишней слабости по отношению ко многим женщинам, в излишней требовательности в личной жизни, в легкомысленно затеянных войнах, в горячих объятиях с курфюрстом, в преследованиях реформистов, но если положить на весы его великие качества и его поступки, то они окажутся более значимыми, чем его ошибки. Время, которое способствует созреванию человеческого мнения, отметило печатью его репутацию; и несмотря на все, что было написано, никто не произнесет его имени без уважения, не вкладывая в него представления о целом веке, навсегда оставшемся в памяти». Действительно, если мы задумаемся обо всех прекрасных творениях, пополнивших национальное достояние Франции, о том духовном порядке, который способствовал формированию тех, кто однажды его и преобразует, о престиже, завоеванном страной во всей Европе, то невозможно будет отказать этому веку в эпитете «великий». Но к сожалению, величие не означает стабильности. Режим нес уже в самом себе зачатки той болезни, которая его разрушит. Заставляя дворянство проживать в Версале, низводя его до состояния челяди, Людовик XIV разрушил во Франции всю систему местного управления. Он привел французскую аристократию к полному бессилию. Это было бы еще не так страшно, если бы король опирался на народ. Но король желал быть единственным источником власти. «Это делало революцию не только желательной, но и приемлемой и возможной. Все наши революции последнего века имели своим необходимым и достаточным условием создание централизованной власти, благодаря которой минимальное воображение и минимальная сила и продолжительность усилия вдруг ввергают целую нацию во власть того, кто замышляет авантюру. Когда становится ясно, что вполне достаточно завладеть двумя или тремя зданиями или привлечь к себе какие-то личности, чтобы подчинить себе целую страну, в этот день открывается эра политических изменений путем внезапного и кратковременного насилия» (П. Валери).

Антуан Куазевокс. Людовик XIV