Глава шестнадцатая,

в которой Рейневан, благородный, как Персеваль, и столь же глупый, кидается на помощь и занимает оборону. В результате вся компания вынуждена убегать. И очень резво.

– Basilicus super omnes, – сказал Рейневан. – Annus ciclicus. Voluptas. Да, наверняка voluptas. Voluptas papillae. De sanctimonia et… Expeditione hominis. Самсон!

– Слушаю?

– Expeditione hominis. Или positione hominis. На обгоревшей бумаге. Это у тебя ассоциируется с чем-нибудь?

– Voluptas papillae… Ох, Рейнмар, Рейнмар.

– Я спросил, это у тебя с чем-нибудь ассоциируется?

– Нет. К сожалению. Но я все время думаю.

Рейневан ничего не сказал, хотя, несмотря на уверения, Самсон Медок, казалось, меньше всего думает, а больше дремлет в седле широкого мышиного цвета мерина – коня, которого доставил Юстус Шоттель, свидницкий мастер гравюры по дереву, на основании составленного Шарлеем списка.

Рейневан вздохнул. Подбор заказанной Шарлеем экипировки отнял несколько больше времени, чем предполагалось. Вместо трех они провели в Свиднице четыре дня. Демерит и Самсон не ворчали, скорее даже были рады, получив возможность пошляться по знаменитым свидницким винным погребкам и глубоко исследовать качество мартовского пива этого города. Рейневан же, которому ради конспирации шляться по пивным не посоветовали, скучал в мастерской в обществе нудного Шимона Унгера, злился, торопился, любил и тосковал. Тщательно считал и пересчитывал дни разлуки с Аделью и никак не мог насчитать меньше двадцати восьми. Двадцать восемь дней, почти месяц! Он раздумывал над тем, могла ли – и как – все это выдержать Адель.

На пятый день утром ожиданиям пришел конец. Распрощавшись с гравировщиками, трое путешественников покинули Свидницу, сразу за Нижними воротами присоединились к длинной колонне других путников – конных, пеших, нагруженных, навьюченных, погоняющих рогатый скот и овец, тянущих возки, толкающих тачки, едущих на экипажах различнейшей конструкции и красоты. Над колонной висел смрад и дух предпринимательства.

К перечисленным в списке Шарлея пунктам экипировки Юстус Шоттель по собственной инициативе добавил и поставил довольно много различных, но явно вразнобой подобранных предметов одежды, так что у всех трех путников появилась возможность переодеться. Шарлей незамедлительно воспользовался предоставившимися шансами и теперь выглядел значительно и даже воинственно, вырядившись в стеганый haqueton, покрытый ржавыми и вызывающими уважение оттисками лат. Серьезная одежда прямо-таки магически преобразила самого Шарлея – сбросив шутовской наряд, демерит одновременно освободился и от шутовских манер и речи. Теперь, упершись рукой в бок, он сидел, гордо выпрямившись на своем прекрасном гнедом жеребце, и посматривал на обгоняемых торговцев с победоносной миной и представительностью если не Гавейна, то уж Гарета наверняка.

Самсон Медок тоже изменил внешность, хотя в доставленных Шоттелем свертках нелегко было подыскать что-либо налезающее на гиганта. И все-таки наконец удалось заменить мешковатый монастырский халат на свободную короткую журдану и капузу, вырезанную по краям модными рубчиками. Подобная одежда была так популярна, что Самсон перестал – насколько это было возможно – выделяться в толпе. Теперь в колонне других путников каждый, кому было не лень приглядываться, видел господина из благородных в сопровождении студиозуса и слуги. Во всяком случае, на это надеялся Рейневан. Надеялся он также на то, что Кирьелейсон и его банда, если они даже узнали о сопровождающем его Шарлее, выспрашивают о двух, а не о трех путниках.

Сам Рейневан, выбросив истрепавшиеся и не совсем свежие вещи, выбрал из подарков Шоттеля облегающие брюки и лентнер с модно подбитой ватой грудью, придающей фигуре несколько птичий вид. Все дополнял берет, какие обычно носят школяры, например, недавно встреченный Ян Гутенберг. Интересно, что именно Гутенберг стал предметом дискурса, причем, о диво, речь шла вовсе не об изобретении книгопечатания. Дорога за Нижними воротами, шедшая до Рихбаха по долине реки Пилавы, была частью важного торгового пути Ниса-Дрезно, и поэтому ею пользовались очень активно. Настолько активно, что это начало наконец раздражать чуткий нос Шарлея.

– Господа изобретатели, – ворчал демерит, отгоняя мух, – господин Гутенберг et consortes могли бы наконец изобрести что-нибудь практичное. Какой-нибудь perpetuum mobile, что-нибудь самодвижущееся, позволяющее отказаться от лошадей и волов, которые, как мы видим и обоняем, безостановочно демонстрируют прямо-таки беспредельные возможности своих кишечников. Нет, воистину говорю вам, мечтается мне нечто такое, что передвигается самостоятельно и при этом не отравляет естественной среды. Что? Рейнмар? Самсон? Что скажешь ты, прибывший из потустороннего мира философ?

– Нечто самодвижущееся и не смердящее? – задумался Самсон Медок. – Самодвижущееся, не гадящее на дорогах и не отравляющее среду? Хе, действительно нелегкая проблема. Жизненный опыт подсказывает мне, что изобретатели ее разгрызут только частично.

Шарлей, возможно, и намеревался расспросить гиганта о сути ответа, однако ему помешал всадник, оборванец на тощей кляче без седла, вырвавшийся в сторону головы колонны. Шарлей сдержал испугавшегося гнедого, погрозил оборванцу кулаком, бросил вслед ему кучу ругательств. Самсон поднялся на стременах, глянул назад, откуда примчался оборванец. Быстро набирающийся опыта Рейневан знал, что он высматривает.

– На воре шапка горит, – угадал он. – Беглеца кто-то спугнул. Кто-то едущий от города…

– …и внимательно рассматривающий всех путников, – докончил Самсон. – Пятеро… Нет, шестеро вооруженных. У некоторых гербы на яках. Черная птица с распростертыми крыльями…

– Мне знаком этот герб…

– Мне тоже, – резко бросил Шарлей, натягивая поводья. – А ну, вперед! За тощей кобылой! Вперед! Что есть духу!

Еще не доехав немного до головы колонны, там, где дорога втягивалась в мрачную буковину, они свернули в лес и тут же укрылись в кустарнике. И увидели, как по обеим сторонам дороги, присматриваясь ко всем, внимательно заглядывая в телеги и под тенты фургонов, проследовали шестеро конников. Стефан Роткирх, Дитер Гакст, Йенч фон Кнобельсдорф по прозвищу Филин. А также Виттих, Морольд и Вольфгер Стерчи.

– Тааак, – протянул Шарлей. – Так, Рейнмар. Себя ты считал умником, а весь мир – глупым. С сожалением констатирую, что это была ошибочная точка зрения. Ибо весь мир уже разгадал тебя и твои легко разгадываемые намерения. Знает, что ты направляешься в Зембицы, где сидит твоя любушка. Если же у тебя наконец начинают возникать сомнения в целесообразности поездки в Зембицы, то не ломай себе напрасно голову. Я тебе скажу: смысла нет. Никакого. Твой план… Минутку, только подыщу подходящее слово… Хм…

– Шарлей…

– Нашел! Абсурдный!

* * *

Спор был краткий, бурный и совершенно бессмысленный. Рейневан остался глух к логике Шарлея, Шарлея не волновала любовная тоска Рейневана. Самсон Медок воздерживался и молчал.

Рейневан, мысли которого в основном были заняты попытками подсчитать количество дней разлуки с любимой, требовал, разумеется, продолжать ехать в выбранном направлении, то есть в Зембицы. Вслед за Стерчами; или попытаться опередить их, например, когда те остановятся, чтобы покормить лошадей, скорее всего где-то вблизи Рихбаха либо в самом городе. Шарлей категорически возражал. Проявленная Стерчами прозорливость, утверждал он, может свидетельствовать только об одном.

– Они, – поучал он, – намерены погнать тебя именно в сторону Рихбаха и Франкенштейна. А где-то там поджидают Кирьелейсон и де Барби. Поверь мне, парень, это обычный способ ловли беглецов.

– Что же ты предлагаешь?

– Мои предложения, – Шарлей повел вокруг широким жестом, – ограничивает география. То огромное, затянутое тучами, на востоке, это, как ты знаешь, Слёнза… То, что вздымается вон там, это Совиные горы, то большое – гора, именуемая Большой Совой. Рядом с Большой Совой есть два перевала, Валимский и Юговский, по ним можно было бы прошмыгнуть в Чехию, до Броумовска.

– Чехия, ты же сам говорил, дело рискованное.

– Сейчас, – холодно ответил Шарлей, – самый большой риск – это ты. И погоня, которая преследует тебя по пятам. Признаюсь, охотнее всего я двинулся бы сейчас именно в Чехию. Из Брумова перепрыгнул бы в Клодзко, а из Клодзка в Моравию и Венгрию. Но, полагаю, ты не откажешься от Зембиц.

– Правильно полагаешь.

– Ну что ж, значит, придется пожертвовать безопасностью, которую нам обеспечили бы перевалы.

– Это, – неожиданно вставил Самсон Медок, – была бы весьма относительная безопасность. И труднодостижимая.

– Факт, – спокойно согласился демерит. – Район далеко не безопасный. Ну что ж, значит, направляемся на Франкенштейн. Но не по тракту, а вдоль подножия гор, по краю боров Силезской Просеки. Удлиним путь, немного поездим по бездорожьям, но что нам остается делать?

– Ехать по тракту, – ляпнул Рейневан. – Следом за Стерчами! Догнать их…

– Ты сам, – резко прервал Шарлей, – не веришь в то, что говоришь, парень. Ведь не хочешь же попасть им в лапы. Очень не хочешь.

Поэтому вначале они поехали через буковины и дубравы, потом по просекам, наконец по дороге, извивающейся меж пригорков. Шарлей и Самсон тихо переговаривались. Рейневан молчал и размышлял над последними словами демерита…

Шарлей в очередной раз доказал, что умеет если не читать, то безошибочно угадывать мысли на основании предпосылок. Правда, вид Стерчей вначале разбудил в Рейневане ярость и дикую жажду расправы, он был готов чуть ли не тотчас двинуться вслед за ними, дождаться ночи, подкрасться и перерезать спящим горло. Однако его удержал не только рассудок, но и парализующий страх. Он уже несколько раз просыпался весь в поту, напуганный сном, в котором видел, как его поймали и тащили в застенки Штерендорфа, причем все, что касалось припасенных там инструментов, сон демонстрировал с поразительной четкостью. Стоило Рейневану вспомнить эти инструменты, как его попеременно начинало кидать то в жар, то в холод. Сейчас тоже мурашки ползали по спине, а сердце замирало всякий раз, когда на обочине дороги возникали темные силуэты, которые оказывались вовсе не Стерчами, а можжевеловыми кустами. Если рассмотреть как следует.

Все стало еще хуже после того, как Шарлей и Самсон сменили предмет разговора и взялись рассуждать на темы, связанные с историей литературы.

– Когда трубадур Гвилельм де Кабестэн, – затянул Шарлей, многозначительно поглядывая на Рейневана, – соблазнил жену господина де Шато-Руссильона, тот приказал укокошить поэта, выпотрошить, сердце поджарить и подать неверной супруге. А она взяла, да и сиганула с башни.

– Во всяком случае, так гласит легенда, – отвечал Самсон Медок с таким знанием вопроса, которое в сочетании с его кретинской мордой прямо-таки изумляло. – Господам трубадурам не всегда можно доверять, их строфы об амурных успехах у замужних дам чаще отражают желания и мечты и реже реальные события. Примером может служить хотя бы Маркабру, которого, невзирая на нахальные намеки, решительно ничего не связывало с Элеонорой Аквитанской. Очень уж раздуты, кажется мне, романы Бернарта де Вентадорна с мадам Алаизой де Монпелье и Рауля де Куки с госпожой Габриелой де Файель. Вызывает сомнение также Тибальд Шампанский, похваляющийся благосклонностью Бланки Кастильской. Да и Арнольд де Малейль, по его словам – любовник Адалазьи из Безье, фаворитки короля Арагонии.

– Вполне возможно, – соглашался Шарлей, – что трубадур присочинил, поскольку все окончилось его изгнанием со двора, а будь в тексте хотя бы крупица правды, финал мог быть гораздо плачевнее. Или если б король был повспыльчивее. Как, к примеру, господин де Сант-Жилье. Этот за двусмысленную канцону в адрес своей жены приказал подрезать язык трубадуру Пьеру де Видалю.

– Если верить легенде.

– А трубадур Жиро де Колбель, сброшенный со стены Каркассона, – тоже легенда? А Госельм де Понс, отравленный из-за чьей-то прекрасной женушки? Говори что хочешь, Самсон, но далеко не каждый рогоносец был таким дурнем, как маркиз Монферрат, который, увидев в саду свою супругу спящей в объятиях трубадура Рамбо де Ваквейра, прикрыл их плащом, дабы не замерзли.

– Это была его сестра, а не жена. Но остальное совпадает.

– А что случилось с Даниелем Карре за то, что он украсил рогами барона де Фо. Барон прикончил его руками наемных убийц, велел изготовить себе кубок из его черепа и теперь пьет из него.

– Все верно, – кивнул Самсон Медок. – Если не считать того, что это был не барон, а граф, что не убил, а засадил в застенки. И изготовил не кубок, а красивый мешочек. Для сигнета и мелких монет.

– Ме… – поперхнулся Рейневан. – Мешочек?

– Мешочек.

– Что это ты вдруг так посинел, Рейнмар, – изобразил обеспокоенность Шарлей. – Или занемог? Ты же всегда утверждал, что большая любовь требует жертв. Избранники говорят: жажду тебя более королевства, более скипетра, более здоровья, более долгого века и жизни… А мошонка? Мошонка – мелочь.

От недалекой церковки, расположенной, как утверждал Шарлей, в деревне под названием Лутомья, долетел звон колокола как раз в тот момент, когда едущий впереди Рейневан остановился, поднял руку.

– Слышите?

Они были на распутье, около покосившегося креста и статуэтки, превращенной дождями в бесформенного идола.

– Ваганты, – сказал Шарлей. – Поют.

Рейневан покачал головой, звуки, долетающие из уходящего в лес оврага, ничем не напоминали ни «Tempus est iocundum», ни «Amor tenet omnia», ни «In taberna quando sumus» и ни одной из других популярных песен голиардов. Да и голоса ничем не походили на голоса недавно опередивших их вагантов. Скорее они напоминали…

Он ощупал рукоять корда, одного из полученных в Свиднице подарков. Потом наклонился в седле и подогнал лошадь, пустив ее рысью. А затем галопом.

– Куда? – рявкнул ему вслед Шарлей. – Стой! Стой, черт возьми! Ты доведешь нас до беды, глупец!

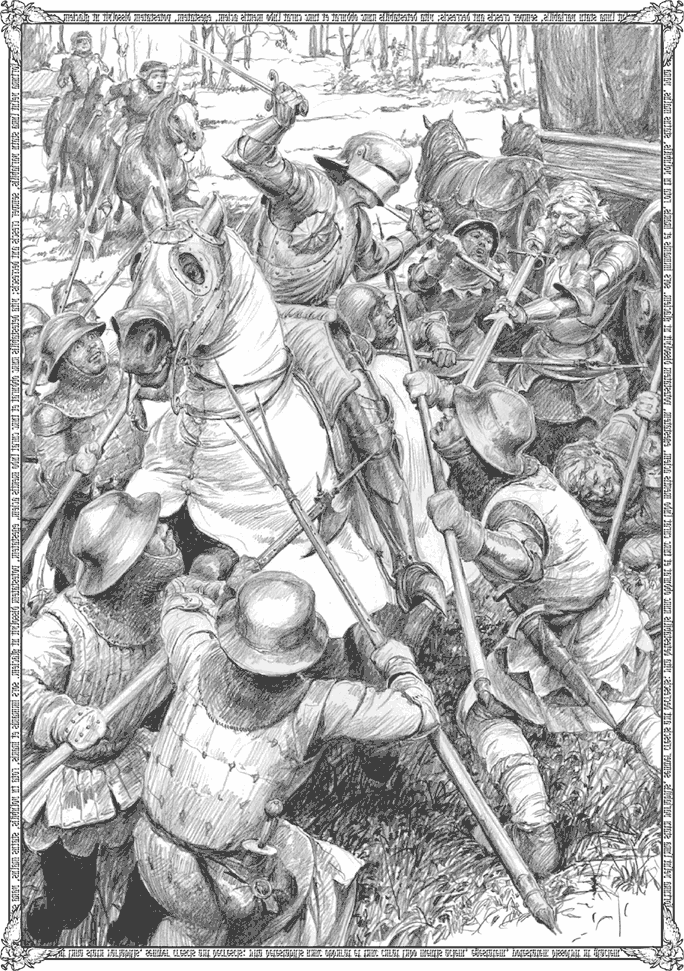

Рейневан не слушал. Устремился в яр. А за яром на поляне кипел бой. Там стояли два приземистых коня и фургон, накрытый черным просмоленным полотном. Рядом с фургоном человек десять пеших в бригантинах, кольчужных капюшонах и капалинах, с оружием на древках налетали на двух рыцарей. Яростно, как собаки. Рыцари защищались. Яростно, как обложенные кабаны. Один рыцарь, конный, был с ног до головы, то есть от купола салада до острых сабатонов, закован в полные пластинчатые латы. Острия сулиц и глевий отскакивали от нагрудника, звенели на ташках и бейгвантах, никак не могли попасть в щель между пластинами лат. Не в состоянии добраться до седока, нападающие отыгрывались на коне. Не тыкали, старались не калечить – в конце концов, конь стоил очень дорого, – но колотили древками куда попало, рассчитывая на то, что безумствующий конь сбросит рыцаря. Конь действительно безумствовал, тряс головой, храпел и грыз покрытый пеной мундштук. При этом приученный к такому способу боя, он дергался и лягался, затрудняя доступ к себе и своему хозяину. Однако рыцарь так сильно качался в седле, что было удивительно, как он вообще удерживается.

Все же второго рыцаря, тоже в полной броне, пешим ссадить с коня удалось. Теперь он яростно защищался, припертый к черному фургону. На нем не было шлема, из-под откинутого капюшона развевались длинные светлые окровавленные волосы, из-под таких же светлых усов сверкали зубы. Нападающих он отгонял ударами шаршуна, который держал обеими руками. Удивительно длинный и тяжелый шаршун летал в руках рыцаря словно какой-то небольшой разукрашенный дворцовый парадный меч. Оружие было опасным не только с вида – наступление нападавшим затрудняли трое уже лежащих на земле раненых, воющих от боли и пытающихся отползти в сторону. Остальные проявляли осторожность, не подходили, а пытались хватануть рыцаря с безопасного расстояния. Однако даже если тычки попадали в цель и не были отражены тяжелым клинком шаршуна, они соскакивали по пластинам лат.

Наблюдение за происходящим, для описания которого понадобилось несколько этих строчек, у Рейневана отняло едва минуту. У него перед глазами было то, что видели все: два истинных рыцаря в беде, подвергнувшиеся нападению орды преступников. Или: два льва, которых пытаются кусать гиены. Или: Роланд и Флорисмарт, сопротивляющиеся превосходящим силам мавров. Короче говоря, Рейневан мгновенно почувствовал себя Оливером. Он вскрикнул, выхватил из ножен корд, хватанул лошадь пятками и кинулся на помощь, совершенно не обращая внимания на предостерегающий крик и брань Шарлея.

Хоть и безрассудная, помощь отнюдь не была преждевременной, потому что атакованный рыцарь как раз свалился с коня, причем с таким гулом, словно сброшенные с церковной башни медные литавры. А припертый древками к телеге блондин с шаршуном мог помочь ему лишь ругательствами, которыми щедро осыпал нападающих.

Во все это ворвался Рейневан. Разогнал лошадью и повалил тех, которые толкались над скинутым с седла рыцарем, одного, седоволосого, не давшего себя повалить, рубанул кордом по капалину так, что аж зазвенело. Капалин упал, а седоволосый развернулся, зловеще крикнул и с размаху саданул Рейневана алебардой, однако, к счастью, древком. Но Рейневан все-таки упал с лошади. Седовласый прыгнул на него, прижал, схватил за горло. И отлетел. Буквально. Потому что с такой силой Самсон Медок двинул его кулаком по скуле. На Самсона тут же накинулись другие. Оказавшийся в трудном положении гигант подхватил с земли алебарду, первого из нападавших треснул по шлему острием плашмя так, что оно отвалилось от древка, а человек, получивший удар, свалился как подкошенный. Самсон закрутил ратищем, завертел им, как камышинкой, очищая место вокруг себя, Рейневана и поднимающегося с земли рыцаря. При падении рыцарь потерял салад, из-под прикрывающего шею барта было видно молодое румяное лицо, вздернутый нос и зеленые глаза.

– Ну, погодите, свиные морды! – кричал он смешным дискантом. – Я вам покажу, говноеды! Клянусь святой Сабиной! Вы меня попомните.

На помощь оказавшемуся в трудном положении отбивающемуся у воза светловолосому пришел Шарлей. Демерит не хуже профессионального акробата на полном скаку подхватил чей-то упавший меч, разогнал пеших, с удивительной скоростью рубя налево и направо. Светловолосый, у которого в сумятице, возникшей у телеги, выбили шаршун, не стал терять времени на его поиски в песке, а кинулся в водоворот схватки с кулаками.

Неожиданная помощь уже перетянула, казалось, чашу весов на сторону подвергшихся нападению, когда вдруг зацокали подкованные копыта и на поляну галопом влетели четыре тяжеловооруженных всадника. Если даже у Рейневана на момент и мелькнули сомнения, их развеял торжествующий рев пеших, с удвоенным пылом ринувшихся в бой при виде подкрепления.

– Живыми брать! – рявкнул из-под забрала шлема командир тяжеловооруженных с тремя серебряными рыбами на щите. – Живыми брать негодяев!

Первой жертвой вновь прибывших оказался Шарлей. Правда, демерит ловко уклонялся от ударов боевого топора, соскочил на землю, но на земле на него навалились преобладающие численностью пешие. На помощь ему поспешил Самсон Медок, колотя своим древком. Гигант не испугался напирающего на него рыцаря с топором, саданул его коня по защищающему морду железному налобнику с такой силой, что древко с треском переломилось. Конь завизжал и упал на колени. А наездника стащил с седла светловолосый. И они принялись бороться, сцепившись, как два медведя.

Рейневан и выбитый из седла юноша отчаянно сопротивлялись остальным латникам, добавляя себе храбрости диким криком, ругательствами и призывами, обращенными ко всем святым. Однако безнадежности положения нельзя было не видеть. Ясно, что разгоряченные атакующие уже не помнили о приказе брать живьем, а даже если и помнили, Рейневан все равно уже видел себя на виселице.

Но в тот день фортуна была к ним милостива.

– Бей! Во имя Господа Бога бей! Убивай, кто в Бога верует!

В грохоте подков и богоубийственных криках в схватку ввязались очередные силы – трое новых тяжеловооруженных всадников в полных латах и шлемах с забралами типа хундсгугель, собачьей морды. На чьей они стороне, было ясно без слов. Удары длинных мечей валили на окровавленный песок одного за другим пеших в капалинах. Получив мощный удар, покачнулся в седле рыцарь с рыбами в гербе. Второй заслонил его щитом, поддержал, схватил коня за поводья, и они галопом кинулись прочь. Третий хотел последовать за ними, но получил мечом по голове и рухнул под копыта. Самые мужественные из пеших еще пытались загородиться древками, но то и дело один за другим бросали оружие и удирали в лес.

Тем временем светловолосый мощным ударом кулака в железной перчатке повалил своего противника, пытающегося встать, ударил ногой по плечу, а когда тот тяжело уселся, оглянулся, ища глазами, чем бы его добить.

– Лови! – крикнул один из тяжеловооруженных. – Лови, Рымбаба!

Названный Рымбабой светловолосый схватил на лету кинутый ему чекан, отвратно выглядевший martel de fer, размахнулся так, что аж загудело, и саданул по шлему пытающегося встать противника. Раз, другой, третий. Голова избиваемого упала на плечо, из-под вмятой пластины лат обильно полилась кровь на aventail, ворот панциря и нагрудник. Светловолосый, расставив ноги, встал над раненым и ударил еще раз.

– Иисусе Христе! – засопел он при этом. – Как я люблю такую работу…

Юноша с задранным носом захрипел, выплюнул кровь. Потом выпрямился, улыбнулся измазанным кровью ртом и протянул Рейневану руку.

– Благодарю за помощь, благородный господин. Клянусь мощами святого Афродизия, я этого не забуду. Я – Куно фон Виттрам.

– А меня, – светловолосый протянул правую руку Шарлею, – пусть черти в ад отправят, если я забуду о вашей помощи. Я – Пашко Пакославиц Рымбаба.

– Собирайтесь, – скомандовал один из латников, показав из-под открытого забрала смуглое лицо и синие от гладковыбритой щетины щеки. – Рымбаба, Виттрам, ловите лошадей! Живее, черт побери!

– А чего? – Рымбаба наклонился и высморкался в пальцы. – Они ж сбежали.

– Наверняка вернутся, – ответил второй из прибывших на помощь, указывая на брошенный щит с тремя рыбами, расположенными одна над другой. – Вы что, иль оба белены объелись, чтобы нападать на путников именно здесь?

Шарлей, поглаживая своего сивку по морде, одарил Рейневана многозначительным, весьма многозначительным взглядом.

– Именно здесь, – повторил рыцарь, – во владениях Зейдлицев. Они не простят…

– Не простят, – подтвердил третий. – По коням.

По дороге и лесу несся крик, ржание, топот копыт. Через папоротники и пни бежали алебардисты, по дороге мчались несколько всадников, тяжеловооруженных латников и арбалетчиков.

– Бежим! – крикнул Рымбаба. – Бежим, кому жизнь дорога!

Все пустили лошадей галопом, подгоняемые ревом и свистом первых болтов.

Преследовали их недолго. Когда пешие остались позади, конные попридержали лошадей, видимо, не доверяя своему численному перевесу. Лучники послали вслед убегающим еще один залп – и на этом погоня окончилась.

Для верности они еще прошли галопом несколько стае, потом перешли на рысь между взгорьями и яворовыми лесами, то и дело оглядываясь. Однако никто за ними не гнался. Чтобы дать передых лошадям, остановились неподалеку от деревеньки. Около крайнего домишки. Хозяин, не дожидаясь, когда ему развалят дом и двор, сам вынес тарелку пирогов и ушат пахты. Раубриттеры присели у ограды. Ели и пили молча. Самый старший, представившийся Ноткером фон Вейрахом, долго присматривался к Шарлею. Наконец, облизывая испачканные пахтой усы, сказал:

– Толковые и смелые вы люди, господин Шарлей и ты, молодой господин фон Хагенау. А кстати, ты уж не потомок ли известного поэта?

– Нет.

– Ага. Так о чем это я? А, что смелые и толковые вы парни. Да и ваш слуга, хоть на вид глуповат, отважен и боевит сверх удивления. Даааа. Поспешили на помощь моим парням. И из-за этого сами попали в скверное положение. Приятного мало. Вы пошли против Зейдлицев, а они мстительны.

– Верно, – подтвердил другой рыцарь, с длинными волосами и пышными усами, представившийся Вольданом из Осин. – Зейдлицы те еще сукины сыны. Весь их род, значит. И Лаасаны. И Курцбахи. Все исключительно зловредные скоты и мстительные поганцы… Эй, Виттрам, эй, Рымбаба. Ну, вы и натворили дел, чтоб вас зараза!

– Думать надо, – заметил Вейрах. – Думать…

– Я ж думал, – пробормотал Куно Виттрам. – Ведь как было? Глядим, едет телега. Ну, я тогда и подумал: может, ее грабануть? Ну и за дело… Тьфу, клянусь виселицей святого Дыжмы. Сами знаете, как это бывает.

– Знаем. Но думать надо.

– И еще, – добавил Вольдан из Осин, – на сопровождающих смотреть.

– Не было сопровождающих. Только возница, обозник да конник в бобровой шубе, похоже, купец. Эти сбегли. Ну мы и подумали: порядок! А тут, понимаешь, как из-под земли выскакивают пятнадцать хмырей с алебардами.

– Я и говорю – думать надо.

– А еще и времена такие! – уперся Пашко Пакославиц Рымбаба. – До чего ж дело дошло! Дурной, сраный воз, товару там под полотном небось на три гроша, а защищали так, словно там лежал, к примеру, Священный Грааль.

– Давней так не бывало, – кивнул черной, подстриженной модно, по-рыцарски, шевелюрой смуглый, выглядевший постарше Рымбабы и Виттрама Тасило де Тресков. – Давней ежели крикнешь: «Стой и давай!», так стояли и давали. А теперь защищаются, будто черти, будто венецкие кондотьеры. Хреново нам стало. И как тут в таких условиях на промысел ходить?

– Никак, – подвел черту Вейрах. – Все труднее наш exercitium, все тяжелее наша раубриттерская доля… И-эх!

– И-ээх! – подхватили жалобным хором рыцари-разбойники. – Ииэээх!

– А в навозной-то куче, – ткнул пальцем Куно Виттрам, – свинья роется. Может, зарежем и прихватим?

– Нет, – решил после краткого раздумья Вейрах. – Времени в обрез.

Он встал.

– Господин Шарлей. Не дело вас тут втроем оставлять. Зейдлицы памятливы, наверняка уже погонь разослали, будут по дорогам искать. Так что едем-ка с нами. В Кромолин, наше село. Там у нас оруженосцы, да и друзей будет довольно. Вам никто там не загрозит и не обидит.

– Пусть попробуют! – распушил светлые усы Рымбаба. – Поехали с нами, поехали, господин Шарлей. Потому как, скажу я вам, здорово вы мне по нраву пришлись.

– Как и мне молодой господин Рейнмар. – Куно Виттрам хлопнул Рейневана по спине. – Клянусь кельмой святого Руперта Зальцбургского! Поехали с нами до Кромолина. Господин Шарлей? Лады?

– Лады.

– Ну, стало быть, – потянулся Ноткер фон Вейрах, – в путь, comitiva.

Пока формировался кортеж, Шарлей поотстал и тихо подозвал к себе Рейневана и Самсона Медка.

– Этот Кромолин, – сказал он тихо, пошлепывая по шее гнедка, – где-то неподалеку от Серебряной Горы и Стошовиц, у так называемой Чешской тропы, дороги, ведущей из Чехии через Серебряный перевал к Франкенштейну и вроцлавскому тракту. Поэтому нам с ними по пути и очень на руку. И гораздо безопаснее. Будем держаться их. Прикрыв глаза на то, чем они занимаются. В беде не выбирают. Однако советую соблюдать осторожность и излишне не болтать. Самсон?

– Молчу и прикидываюсь балбесом. Pro bono commune.

– Прекрасно. Рейнмар, подойди. Хочу тебе кое-что сказать.

Рейневан, уже в седле, подъехал, подозревая, что его ждет и что он услышит. И не ошибся.

– Послушай меня внимательно, неисправимый глупец. Ты представляешь для меня смертельную опасность уже самим фактом существования. Я не допущу, чтобы ты увеличивал ее кретинским поведением и поступками. Я не стану комментировать тот факт, что, стремясь быть благородным, ты показал себя глупым, кинулся на помощь разбойникам и поддержал их в бою с силами правопорядка. Я не стану ехидничать, надеюсь, даст Бог, этот факт чему-то тебя научил. Но обещаю: если ты еще раз сделаешь что-то подобное, я брошу тебя на произвол судьбы. Необратимо и окончательно. Запомни, осел, заруби себе на носу, болван: никто не придет тебе на помощь в беде, ибо только идиот торопится спасать других. Если тебя зовут на помощь, надо повернуться к нему задом и поскорее удалиться. Обещаю: если в будущем ты хотя бы голову повернешь в сторону бедняка, девушки в затруднительном положении, обижаемого ребенка либо убиваемой собаки, мы расстанемся. А потом уж изображай из себя Персеваля на собственный риск и страх.

– Шарлей…

– Молчи. И помни – я тебя предупредил. Я не шучу.

Они ехали по лесным полянам, по доходящим до стремян травам. Небо на западе, затянутое рваными перьями облаков, ярилось лентами огненного пурпура. Темнела стена гор и черных боров Силезской Просеки.

Едущие в авангарде Ноткер фон Вейрах и Вольдан из Осин, серьезные и сосредоточенные, распевали хвалебную песнь, время от времени возводя к небу глаза из-под поднятых забрал. Их пение, хоть негромкое, звучало возвышенно и сурово:

Pange lingua gloriosi

Corporis mysterium,

Sanguinisque pretiosi,

Quem in mundi pretium

Fructus ventris geneosi

Rex effundit Gentium.

Несколько поотстав, достаточно, чтобы не мешать собственным пением, ехали Тассило де Тресков и Шарлей. Оба, далеко не так серьезно, напевали любовную балладу:

Sô die bluomen üz dem grase dringent,

same si lachen gegen der spilden sunnen,

in einem meien an dem morgen fruo,

und diu kleinen vogelln wol singent

in ir besten wîse, die si kunnen,

waz wünne mac sich dâ geîchen zuo?

Следом за певцами ехали шагом Самсон Медок и Рейневан. Самсон прислушивался, покачивался в седле и мурлыкал. Было ясно, что слова миннезанга он знает и, если б не хранимое инкогнито, охотно присоединился бы к дуэту. Рейневан был погружен в мысли об Адели. Однако сосредоточиться было трудно, поскольку замыкающие кавалькаду Рымбаба и Куно Виттрам не переставая орали пьянчужные и непристойные песни. Их репертуар казался неисчерпаемым.

Пахло дымом и сеном.

Verbum caro, panem verum

verbo carnem efficit;

fitque sanguis Christi merum,

et si sensus deficit,

ad firmandum cor sincerum

sola fides sufficit.

Возвышенная мелодия и благочестивые стихи Фомы Аквинского не могли обмануть никого, знать, рыцарей опережала их репутация. При виде кортежа в панике разбегались бабы, собирающие хворост, словно серны разлетались девушки-подростки. Дровосеки удирали с вырубок, а вспуганные опасностью пастухи забирались под овец. Убежал, оставив без присмотра тележку, дегтяр. Умчались, задрав рясы по самые задницы, трое бродячих Малых Братьев. Их нисколько не успокоили поэтические строки Вальтера фон дер Фогельвайде.

Nü wol dan, welt ir die wârheit schouwen,

gen wir zuo des meinen hôhgezîe!

der est mit aller sîner krefte komen.

Seht an in und seht an werde frouwen,

wederz dâ daz ander überstrîte:

daz bezzer spil, ob ich daz hân genomen.

Самсон Медок вторил себе под нос. «Моя Адель, – думал Рейневан, – моя Адель. Поверь, когда мы наконец будем вместе, когда кончится разлука, все будет так, как у Вальтера фон дер Фогельвайде в песне, которую они поют: настанет май. Или как в других строфах того же поэта:

Rerum tanta novitas

in solemni vere

et veris auctoritas

jubet nos gaudere…»

– Ты что-то сказал, Рейневан?

– Нет, Самсон, ничего.

– Да? Но ты издавал какие-то странные звуки.

«Эх, весна, весна… А моя Адель прекраснее весны. Ах, Адель, Адель, где ты, любимая? Когда же наконец я тебя увижу? Поцелую твои губы? Твои груди…

Скорее, вперед, скорее. В Зембицы!

А интересно, – подумал он вдруг, – где сейчас находится и что делает Николетта Светловолосая?»

Genitori, Genitique

laus et jubilatio,

salus, honor, virtus quoque

sit et benedictio…

В конце кортежа, невидимые за поворотом дороги, орали, распугивая животных, Рымбаба и Виттрам.

Garbarze kurwiarze

dupę wyprawili.

Szewcy skurwysyny

buty z niej zrobili!