Ненормальные

Исторический очерк

(отрывки)

Сегодня я хотел бы начать анализ области аномалии, какой она функционировала в XIX веке. Я попытаюсь показать вам, что эта область сложилась из трех элементов. Эти три элемента выделяются, определяются, начиная с XVIII века, и по-своему знаменуют наступление XIX века, образуя область аномалии, которая постепенно охватит, оккупирует, в некотором смысле колонизирует и в конечном итоге поглотит их. Эти три элемента являются в сущности тремя фигурами или, если хотите, тремя кругами, внутри которых шаг за шагом поднимается проблема аномалии.

Первая из этих фигур – это фигура, которую я назову «человеческим монстром». Референтным полем человеческого монстра, разумеется, является закон. Понятие монстра, по сути своей – юридическое понятие, в широком смысле слова, конечно; монстр определяется тем, что он самим своим существованием и внешним обликом нарушает не только законы общества, но и законы природы. На двух этих уровнях он представляет собой нарушение законов самим своим существованием. Таким образом, поле возникновения монстра – это область, которую можно назвать «юридическо-биологической». Кроме того, в этом пространстве монстр предстает как одновременно и крайнее, и крайне редкое явление. Он – предел, он – точка извращения закона, и в то же самое время он – исключение, обнаруживающееся лишь в крайних, именно в крайних случаях. Скажем так: монстр есть сочетание невозможного и запрещенного.

Этим обусловлен ряд двусмысленностей, продолжающих – почему я и хочу остановиться на этом чуть позже – преследовать фигуру ненормального человека и после того, как этот ненормальный человек, каким он определился в практике и знании XVIII века, воспроизвел в уменьшенном виде, перенял и, в некотором смысле, вобрал в себя черты, свойственные монстру. Да, монстр противоречит закону. Он – нарушение и нарушение, достигшее предельной степени. Однако, будучи нарушением (так сказать, сырым, необработанным нарушением), он не вызывает со стороны закона ответ, который был бы законным ответом. Можно сказать так: сила монстра, его способность устрашать основана на том, что, преступая закон, он в то же время лишает закон дара речи. Он отвлекает закон, обходя его. В то самое время, когда монстр самим своим существованием преступает закон, он вызывает, по сути дела, не ответ закона как таковой, а нечто совсем другое: насилие, попытки просто-напросто покончить с ним, или медицинское попечение, или просто жалость. Хотя существование монстра представляет угрозу для закона, отвечает на эту угрозу кто угодно, только не закон. Монстр – это нарушение, автоматически оказывающееся за пределами закона, и это одна из первых двусмысленностей. Вторая двусмысленность в том, что монстр – это в некотором роде спонтанная, стихийная, но как раз поэтому естественная форма противоестественного. Это созданная игрой самой природы преувеличенная модель, наглядная форма всевозможных мелких отклонений. И в этом смысле можно сказать, что монстр есть увеличенная модель всех незначительных нарушений. Это интеллигибельный принцип для всевозможных форм аномалии, циркулирующих в виде разменной монеты. Поиск фона монструозности за мелкими аномалиями, мелкими отклонениями, мелкими сдвигами: эта проблема будет заявлять о себе на всем протяжении XIX века. Так, этот вопрос поднимет, столкнувшись с преступниками, Ломброзо.

Что за великий природный монстр вырисовывается за мелким воришкой? Парадоксальным образом монстр – вопреки занимаемой им крайней позиции, вопреки тому, что он одновременно невозможен и запрещен, – оказывается интеллигибельным принципом. Причем этот интеллигибельный принцип – принцип насквозь тавтологический, ибо именно монстр самоутверждается в качестве монстра, объясняет собою все отклонения, которые могут быть из него выведены, сам при этом оставаясь непостижимым. Итак, он и есть эта тавтологическая интеллигибельность, этот отсылающий лишь к самому себе объяснительный принцип, который обнаруживается за всеми анализами аномалии.

Эти связанные с понятием монстра двусмысленности, громко заявившие о себе в конце XVIII – начале XIX веков, мы находим вполне жизнеспособными, хотя и смягченными, приглушенными, но все же действительно активными, во всей проблематике аномалии и во всех судебных и медицинских техниках, которые практикуются в отношении аномалии, в XIX веке. Говоря кратко, ненормальный (причем до конца XIX, а возможно, и до XX века) является по сути своей тривиальным, банализированным монстром. Ненормальный долгое время будет оставаться своего рода серым монстром.

* * *

Вторая фигура, которая тоже присутствует в генеалогии аномалии и ненормального индивида, – это фигура, которую можно было бы назвать фигурой «исправимого индивида». Это еще один персонаж, отчетливо вырисовывающийся в XVIII веке, несколько позднее монстра, и, как вы увидите, имеющий весьма глубокую родословную. По сути дела, исправимый индивид – это индивид, особенно характерный для XVII и XVIII веков, для классической эпохи. Его референтное поле явно уже, чем у монстра. Референтное поле монстра – это природа и общество, законы мира в их совокупности; монстр – космологическое (или антикосмологическое) существо. Референтное поле исправимого индивида имеет гораздо более узкие границы: это семья в регламенте ее внутренней власти или в ее экономическом распорядке или, самое большее, семья во взаимоотношении с институтами, которые соседствуют с нею или подпирают ее. Исправимый индивид возникает в той игре, в том конфликте, в той опорной системе, которая существует между семьей и школой, мастерской, улицей, кварталом, церковным приходом, полицией и т. д. Это обрамление и формирует то поле, в котором появляется исправимый индивид.

Однако этот исправимый индивид имеет и другое отличие от монстра: частота его распространения значительно выше. Монстр – по определению, исключение; исправимый индивид – явление обычное. До такой степени обычное, что ему свойственно – и это его первый парадокс – быть, если можно так выразиться, регулярным в своей нерегулярности. Из чего тоже проистекает целый ряд двусмысленностей, с которыми мы встречаемся в проблематике ненормального человека не только в XVIII веке, но и гораздо позднее. Прежде всего важно следующее: поскольку исправимый индивид очень распространен, поскольку он совсем рядом с правилом, его всегда очень трудно определить. С одной стороны, это своего рода семейная, повседневная данность, в результате которой такого индивида легко распознать сразу, и чтобы распознать его, не требуется улик – настолько он обычен. Поскольку же улик нет, никак невозможно на деле продемонстрировать, что индивид неисправим. Он ровнехонько на границе неквалифицируемости. На него нет нужды собирать улики, и его невозможно изобличить. Такова первая двусмысленность.

Вторая двусмысленность исправимого заключается в том, что подлежащий исправлению оказывается подлежащим исправлению постольку, поскольку все техники, все процедуры, все обиходные и внутрисемейные укротительные меры, с помощью которых его пытались исправить, не возымели действия. Выходит, что исправимый индивид определяется тем, что он неисправим. И тем не менее, парадоксальным образом, этот неисправимый, потому что он неисправим, навлекает на себя ряд особого рода вмешательств – ряд вмешательств, не сводящихся к техникам укрощения и коррекции обиходного и внутрисемейного уровня, то есть некую новую технологию перевоспитания, дополнительной коррекции. В итоге вокруг этого индивида сплетается своеобразная сеть взаимодействия неисправимости и исправимое. Намечается ось исправимой неисправимости, на которой-то и возникнет позднее, в XIX веке, индивид ненормальный. Другая же ось, ось неисправимой исправимости, станет стержнем всех специальных институтов для ненормальных, которые сложатся в XIX веке. Будучи серым, или тривиальным, монстром, ненормальный XIX века в то же время является неисправимым, тем неисправимым, который помещается в центре коррекционной машинерии. И в лице которого мы имеем дело со вторым предком ненормального XIX века.

Монстр из фильма «Лабиринт Фавна»

* * *

Третий же его предок – это «мастурбатор». Мастурбатор, ребенок-мастурбатор, представляет собой совершенно новую фигуру XIX века (хотя принадлежит она даже концу XVLII века), поле возникновения которой – семья. Даже, можно сказать, нечто более узкое, чем собственно семья: референтным полем ребенка-мастурбатора является уже не природа и общество, как это было у монстра, и не семья с ее окружением, как это было у исправимого индивида. На сей раз это гораздо более тесная территория. Это комната, кровать, тело; это родители, постоянные свидетели, братья и сестры; наконец, это врач – целая микроклетка вокруг индивида и его тела.

Эта появляющаяся в конце XVIII века фигура мастурбатора обладает рядом отличительных свойств по сравнению с монстром и неисправимым исправимым. Первое из них заключается в том, что в мысли, знании и педагогических техниках XVIII века мастурбатор зарождается и предстает отнюдь не как из ряда вон выходящий, но как частый случай индивида. Он предстает как индивид почти универсальный. Однако это совершенно универсальный индивид, то есть эта признаваемая универсальной практика мастурбации, в то же время считается закрытой, или не признававмой, такой, о которой никто не говорит, которой никто не знает и тайна которой никогда не передается из уст в уста. Мастурбация – это всеобщий, разделяемый всеми секрет, которым, однако же, никто ни с кем не делится. Это секрет, хранимый каждым, секрет, который никогда не попадает в самосознание и в общепринятый дискурс (ко всему этому мы еще вернемся), и общая формула на этот счет такова (я лишь слегка изменю слова о мастурбации, встречаемые в книгах конца XVIII века): «Почти никто не знает о том, что почти все это делают». И в этом пункте организации знания и антропологических техник XIX века есть нечто решительно новое. Этот всеми разделяемый и никем не выдаваемый секрет оказывается в своей квазиуниверсальности возможным и даже, может быть, реальным корнем почти всех возможных зол. Он – своего рода поливалентная причина, к которой можно привязать (и к которой медики XVIII века немедля привязывают) все многообразие, весь арсенал телесных, нервных и психических болезней. В патологии конца XVIII века не найти практически ни одной болезни, которая не могла бы основываться на той или иной разновидности этой, то есть сексуальной, этиологии. Иными словами, этот почти универсальный принцип, обнаруживаемый почти у всех, в то же время выступает объяснительным принципом наисерьезнейшего нарушения природы; это объяснительный принцип патологической частности. Мастурбируют все – и это объясняет, что некоторые подвержены тяжелым болезням, которых нет ни у кого другого. С этим этиологическим парадоксом в применении к сексуальности и сексуальным аномалиям мы встретимся и в XIX, и в XX веках. В нем нет ничего удивительного. Удивительно же, если хотите, то, что этот парадокс и эта общая форма анализа были сформулированы, причем аксиоматически сформулированы, уже в последние годы XVIII века.

* * *

…Я хотел бы сделать несколько ремарок. Первая касается следующего. Разумеется, три фигуры, на чьи особенности в XVIII веке я вам указал, сообщаются друг с другом, вступают в сообщение очень быстро, уже во второй половине XVIII века. Например, отчетливо видно, как появляется фигура, по большому счету не известная предшествующим эпохам, – фигура сексуального монстра. Отчетливо видно, как взаимодействуют фигуры индивида-монстра и сексуально ненормального. Ведь мастурбация, как выясняется, способна вызвать не только злейшие болезни, но и тяжелейшие телесные дефекты, и тяжелейшие поведенческие извращения. В то же время в том же конце XVIII века все коррекционные институты уделяют все большее внимание сексуальности и мастурбации как самой сердцевине проблемы неисправимых. Иными словами, монстр, неисправимый и мастурбатор суть персонажи, которые сразу же начинают обмениваться некоторыми своими чертами и границы которых начинают вдаваться друг в друга. Но я считаю – и это один из важных пунктов, которые мне хочется подчеркнуть, – что эти три фигуры все-таки остаются совершенно обособленными и существующими отдельно друг от друга до конца XVIII – начала XIX веков. Узел возникновения того, что можно назвать технологией человеческих аномалий, технологией ненормальных индивидов, завяжется именно тогда, когда установится регулярная сеть знания и власти, в которой эти три фигуры будут объединены или, как минимум, осмыслены в общей системе регулярных установок. Именно в этот момент, только в этот момент, действительно выстраивается поле аномалий, в котором мы обнаружим и двусмысленности монстра, и двусмысленности неисправимого, и двусмысленности мастурбатора, но уже восстановленные внутри однородного и несколько менее регулярного поля. Но до этого, в эпоху, из которой я исхожу (конец XVIII – начало XIX веков), эти три фигуры, как мне кажется, остаются отдельными. Они остаются разделены ровно постольку, поскольку разделены системы власти и системы знания, с которыми они соотносятся.

Так, монстр соотносится с тем, что можно широко охарактеризовать как круг политико-судебных властей. И в конце XVIII века его фигура уточняется, даже трансформируется, вместе с трансформацией этих политико-судебных властей. Неисправимый определяется, прорисовывается, трансформируется и дорабатывается по мере того, как перестраиваются по-новому функции семьи, а также по мере развития дисциплинарных техник. Что же касается мастурбатора, то он появляется и прорисовывается в ходе перераспределения властей, прилагающихся к телу индивидов. Конечно, эти инстанции власти не являются независимыми друг от друга, однако они не следуют общему типу функционирования. Нет такой технологии власти, которая могла бы объединить их, подразумевая внятное функционирование каждой из них. Думаю, именно поэтому мы и сталкиваемся с тремя этими фигурами в отдельности. И те инстанции знания, с которыми они соотносятся, отдельны в такой же степени. Монстр соотносится с естественной историей, заведомо сосредоточенной вокруг абсолютного и непреодолимого различия видов, родов, царств и т. д. Неисправимый соотносится с типом знания, медленно складывающегося на протяжении всего XVIII века: это знание, порождающее педагогические техники, техники коллективного воспитания и формирования навыков. Наконец, мастурбатор появляется довольно поздно, в самые последние годы XVIII века, и Соотносится с зарождающейся биологией сексуальности, которая, собственно говоря, обретет научную стройность только в 1820–1830 гг. Таким образом, организация контрольных мер в отношении аномалии, как техника власти и знания XIX века, как раз и должна будет организовать, кодифицировать, сопрячь друг с другом эти инстанции знания и власти, которые в XVIII веке действуют порознь.

Еще одна ремарка: мне вполне отчетливо виден исторический уклон, который дает о себе знать в ходе XIX века и который постепенно переворачивает иерархию трех наших фигур. В конце или, по крайней мере, в течение XVIII века самой важной фигурой, которая будет доминировать, которая заявит о себе (и как громко!) в судебной практике начала XIX века, несомненно является фигура монстра. Именно монстр составляет проблему, именно монстр мобилизует и медицинскую, и судебную системы. Именно монстр является главной фигурой, из-за которой приходят в беспокойство и реорганизуются инстанции власти и поля знания. Затем постепенно выдвигается более скромная, приглушенная фигура, не столь перегруженная научно и кажущаяся совершенно безразличной ко власти, – это мастурбатор или, если хотите, весь универсум сексуального отклонения. Вот что теперь приобретает все большую важность. Именно эта фигура перекроет в конце XIX века все прочие и в конечном итоге даст ход главным проблемам, связанным с аномалией.

* * *

Теперь я хотел бы приступить к истории морального монстра, чтобы показать вам, по меньшей мере, условия его возможности. Для начала я намечу первый профиль, первое обличье этого морального монстра, вызываемого к жизни новой экономикой карательной власти. И как ни странно, хотя то, как это произошло, кажется мне очень показательным, первый моральный монстр был монстром политическим. Дело в том, что если патологизация преступления проходила, как я считаю, в ответ новой экономике власти, то своего рода дополнительное подтверждение этому дает тот факт, что первый моральный монстр, появившийся в конце XVIII века, и в любом случае самый важный, ярчайший монстр, был монстром политическим. В самом деле, в новой теории уголовного права, о которой я только что говорил, преступником выступает тот, кто, разрывая договор, под которым подписывался, предпочитает законам, руководящим обществом, членом которого он является, свой собственный интерес. Таким образом, разорвав первоначальный договор, индивид возвращается в природное состояние. В лице преступника воскресает «лесной» человек, парадоксальный «лесной» человек, ибо он не знает арифметики того самого интереса, который заставил его, его и подобных ему, подписаться под договором. И преступление, являясь своеобразным расторжением договора, то есть утверждением, предпочтением личного интереса наперекор всем остальным, по сути своей попадает в разряд злоупотребления властью.

Преступник – в известном смысле всегда маленький деспот, на собственном уровне деспотически навязывающий свой интерес. Так, уже в 1760-е годы (то есть за тридцать лет до Великой французской революции) вполне отчетливо проступает тема, которая окажется столь важной во время революции, – тема родства, сущностного родства между преступником и тираном, между правонарушителем и деспотическим монархом. Между двумя сторонами расторгаемого описанным образом договора есть своеобразная симметрия: преступник и деспот оказываются родственниками, идут, так сказать, рука об руку, как два индивида, которые, отвергая, не признавая или разрывая фундаментальный договор, превращают свой интерес в своевольный закон, навязываемый ими другим. В 1790 г., как раз в ходе дискуссий вокруг нового Уголовного кодекса, Дюпор (который, как вы знаете, представлял тогда отнюдь не крайнюю позицию) говорит так: «Деспот и злоумышленник одинаковым образом подрывают общественный порядок. Произвол и убийство суть для нас равноценные преступления».

Эту тему родства между властителем, возвышающимся над законами, и преступником, пребывающим под этими законами, эту тему двух людей вне закона, какими являются властитель и преступник, мы сначала обнаруживаем до Великой французской революции, в более мягкой и расхожей форме, согласно которой своеволие тирана является примером для возможных преступников или, в своем фундаментальном беззаконии, разрешением на преступление. Действительно, кто может запретить себе нарушать законы, если правитель, который должен вершить, предписывать и применять эти законы, дает себе право обходить, прекращать или, как минимум, не применять их к себе самому? Следовательно, чем более деспотична власть, тем более многочисленны преступники. Сильная власть тирана не искореняет злодеев, наоборот, она умножает их число. И с 1760 до 1780-1790-х гг. эта тема встречается нам постоянно, у всех теоретиков уголовного права. Но, начиная с революционного времени, а особенно с 1792 г., мы обнаруживаем эту тему родства, возможного сближения между преступником и властителем, в гораздо более красноречивой и разительной, в гораздо более конкретной форме, если хотите. Причем, строго говоря, на сей раз перед нами уже не столько сближение преступника и властителя, сколько своеобразный обмен ролями, обусловленный новой дифференциацией между ними.

Ведь кто такой, в конце концов, преступник? Преступник – это тот, кто разрывает договор, тот, кто нарушает договор время от времени, когда у него есть в этом потребность или желание, когда этого требует его интерес, когда в момент неистовства или ослепления он, вопреки простейшему разумному расчету, дает перевес своим интересам. Он – деспот временами, деспот вспышками, деспот по ослеплению, по прихоти, в моменты ярости – не так уж важно, как именно. Деспот, как таковой, в отличие от преступника, предписывает превосходство своего интереса и своей воли, отдает им постоянное преимущество. Деспот является преступником по своему статусу, тогда как преступник – деспот волею случая. Впрочем, говоря «по статусу», я утрирую, так как вообще-то деспотизм не может иметь социального статуса. Деспот навязывает свою волю всему общественному телу, находясь в состоянии постоянного неистовства. Деспот есть тот, кто постоянно, вне статуса и вне закона, но таким образом, каковой туго вплетен в само его существование, проводит и преступным образом навязывает свой интерес. Это постоянный нелегал, это индивид без социальной привязки.

Деспот – это одинокий человек. Это тот, кто самим своим существованием, своим одиночным существованием, совершает максимальное преступление, преступление тотального несоблюдения общественного договора, посредством которого только и может существовать и сохраняться общественное тело. Деспот – это тот, чье существование неотделимо от преступления, а значит тот, чья природа, чье естество тождественно противоестественности. Это индивид, предписывающий в качестве всеобщего закона или смысла государства свое неистовство, свои капризы, свое безрассудство. То есть, строго говоря, от своего рождения до смерти и, во всяком случае, на всем протяжении своего деспотического властвования король – по крайней мере, король-тиран – это просто-напросто монстр…

«Христианская Дирцея в цирке Нерона» Г. И. Семирадский. 1897 г.

* * *

Это возникновение монстра как короля и короля как монстра отчетливо заметно, по-моему, начиная с постановки в 1792 или в начале 1793 г. вопроса о суде над королем, о каре, которую к нему следует применить, а еще более – о форме, какую должен приобрести этот суд. Законодательный комитет предложил подвергнуть короля казни изменников и заговорщиков. На что некоторые якобинцы, и прежде всего, Сен-Жюст, возразили: Людовика XVI нельзя подвергнуть наказанию изменников и заговорщиков именно потому, что такое наказание предусмотрено законом; в таком качестве оно является следствием общественного договора, и законно применить его возможно лишь к тому, кто подписывался под этим договором и тем самым, однажды разорвав этот договор, соглашается с тем, что он [договор] будет действовать против него, на него или в отношении него. Король же, напротив, никогда, ни единожды не подписывался под общественным договором. И потому к нему не могут быть применены ни его внутренние положения, ни положения, которые из него вытекают.

К королю нельзя применить ни один из законов общественного тела. Он – абсолютный враг, которого все общественное тело должно рассматривать в качестве врага. Следовательно, нужно убить его, так же как убивают врага или монстра. И даже это, говорит Сен-Жюст, было бы слишком большой честью, так как, попросив у всего общественного тела убить Людовика XVI и избавиться от него как от своего монструозного врага, мы приравняем все общественное тело к нему одному. Иначе говоря, тем самым отдельно взятый индивид и общественное тело будут, в известном смысле, признаны равновеликими.

Между тем Людовик XVI никогда не признавал существования общественного тела, властвовал, пренебрегая его существованием, и применял свою власть к отдельным индивидам, как будто бы общественного тела не существует. Поэтому индивидам, подвергавшимся власти короля как индивиды, а не как общественное тело, следует избавиться от него тоже как индивидам. Иными словами, проводником уничтожения Людовика XVI должно послужить индивидуальное отношение, индивидуальная враждебность. На уровне политических стратегий эпохи это недвусмысленно означает, что предложение определить судьбу Людовика XVI всей нации было бы своего рода уклонением от ответа. Но на уровне теории права (который в данном случае очень важен) это означает, что кто угодно, даже не заручившись согласием остальных, имеет право покончить с королем. Убить короля может любой: «Право людей по отношению к тирании, – говорит Сен-Жюст, – это личное право».

* * *

Вся эта дискуссия по поводу процесса над королем, шедшая с конца 1792 до начала 1793 г., кажется мне очень важной не только потому, что в ней заявляет о себе первый крупный юридический монстр – политический враг, король, – но и потому, что в XIX веке, особенно во второй его половине, все приведенные рассуждения окажутся перенесенными и применяющимися в совершенно другой области, где при посредстве психиатрических, криминологических и других анализов (от Эскироля до Ломброзо) обычный, повседневный преступник тоже будет прямо квалифицироваться как монстр. С этого момента преступник-монстр будет вызывать вопрос: а следует ли, собственно говоря, применять к нему законы? Не должно ли общество просто избавиться от него как от существа монструозной природы и всеобщего врага, не прибегая к своду законов? Ведь преступник-монстр, прирожденный преступник, в сущности, никогда не подписывался под общественным договором; так относится ли он к ведению законов? Следует ли применять к нему законы? Во второй половине XIX века мы встречаем проблемы, присутствовавшие в дебатах об осуждении, о формах осуждения Людовика XVI, перенесенными на прирожденных преступников, на анархистов, которые тоже отвергают общественный договор, на всех преступников-монстров, на всех этих великих номадов, блуждающих в окрестностях общественного тела, но не признаваемых этим телом в качестве своей части.

В то же время с описанной юридической аргументацией перекликается не менее важная, на мой взгляд, образность – карикатурная, полемическая образность короля-монстра, являющегося преступником вследствие своей, так сказать, противоестественной природы, неотъемлемо ему присущей. Именно в эту эпоху поднимается проблема монструозного короля, именно в эту эпоху создается целый ряд книг, настоящие анналы королевских преступлений от Нимврода до Людовика XVI, от Брунгильды до Марии-Антуанетты. Тут можно привести книгу Левассёра «Коронованные тигры», «Злодеяния французских королев» Прюдома, «Ужасающие истории жестоких преступлений, бывших обычным делом королевских семей» Мопино, вышедшие в 1793 г. и заслуживающие особого интереса, так как в них выстраивается оригинальная генеалогия королевской власти.

Мопино утверждает, что институт королевства возник следующим образом. На заре человечества существовало две категории людей: одни посвящали себя земледелию и скотоводству, а другим выпадала обязанность охранять первых, так как кровожадные хищники могли съесть женщин и детей, уничтожить урожай, истребить стада и т. д. Поэтому возникла необходимость в охотниках, способных защищать общину земледельцев от диких зверей. Затем пришло время, когда охотники стали столь искусны, что дикие звери исчезли. Нужда в охотниках пропала, но, обеспокоившись своей бесполезностью, которая могла лишить их привилегий, коими они пользовались как охотники, они сами превратились в диких животных и повернулись против тех, кого прежде защищали. И стали сами нападать на стада и семьи, которые должны были охранять. Они были волками в человеческом обличье. Они были тиграми первобытного общества. И короли ничем не отличаются от этих тигров, от этих древних охотников, которые заняли место диких зверей, окружавших первобытные поселения.

* * *

Это была эпоха книг о королевских преступлениях, это была эпоха, когда Людовик XVI и Мария-Антуанетта изображались в памфлетах как пара кровожадных монстров, как объединившиеся шакал и гиена. И при всей конъюнктурности этих текстов, при всем их пафосе, они остаются очень важными по причине включения под рубрику человеческого монстра целого ряда тем, которые будут сохраняться на всем протяжении XIX века. Особенно буйно эта тематика монстра расцветает вокруг Марии-Антуанетты, которая концентрирует в себе на страницах тогдашних памфлетов множество черт монструозности. Прежде всего, конечно, она заведомо иностранка, а потому не принадлежит к общественному телу. Как следствие, по отношению к общественному телу страны, где она правит, она – дикое животное или, во всяком случае, нечеловеческое существо. Более того, она – гиена, людоедка, «тигрица», которая, как говорит Прюдом, «узрев […] кровь, становится ненасытной». Живое воплощение каннибализма, антропофагии властителя, питающегося кровью своего народа. И к тому же это скандалистка, распутница, предающаяся самому отъявленному разврату, причем сразу в двух ключевых его формах. Во-первых, инцесту, ибо из книг, из памфлетов о Марии-Антуанетте мы узнаём, что еще ребенком она была обесчещена своим братом Иосифом II, затем стала любовницей Людовика XV, а затем перешла к его шурину, так что дофин, вероятно, является сыном графа д’Артуа.

Чтобы передать настрой этой литературы, я процитирую вам фрагмент вышедшей в I году революции книги «Распутная и скандальная частная жизнь Марии-Антуанетты», посвященный отношениям будущей королевы и того самого Иосифа II: «Амбициознейший властитель, совершенно аморальный человек, достойный брат Леопольда – вот кто первым испробовал королеву Франции. Визит царственного приапа в австрийский канал посеял там, если так можно выразиться, страсть к инцесту и наимерзейшим наслаждениям, неприязнь к Франции [rectius: к французам], отвращение к супружеским и материнским обязанностям – словом, все то, что низводит человека до уровня диких зверей».

Итак, вот вам инцестуозность, а рядом с нею – еще одно тяжкое сексуальное преступление: Мария-Антуанетта гомосексуальна. И тут снова связи с эрцгерцогинями, сестрами и кузинами, дамами свиты и т. д. Как мне кажется, для этой первой презентации монстра на горизонте юридической практики, мысли и воображения конца XVIII века характерна пара: антропофагия – инцест, сочетание двух основных запретных утех. Со следующим уточнением: главную партию в первом явлении монстра исполняет, на мой взгляд, именно Мария-Антуанетта, фигура разврата, сексуального разврата, и в частности инцеста.

* * *

Но наряду с королевским монстром в это же время в литературном стане противника, то есть в антиякобинской, контрреволюционной литературе, вы столкнетесь с другой яркой фигурой монстра. И на сей раз монстр уже не злоупотребляет властью, но разрывает общественный договор посредством бунта. Уже не как король, но как революционер, народ оказывается точь-в-точь перевернутым изображением кровавого монарха. Гиеной, набрасывающейся на общественное тело. В монархической, католической и т. п., в том числе в английской литературе революционной эпохи, вы найдете перевернутый образ той самой Марии-Антуанетты, которую рисовали якобинские и революционные памфлеты. Другое лицо монстра открывается в связи с сентябрьскими побоищами: теперь это народный монстр, разрывающий общественный договор, так сказать, снизу, тогда как Мария-Антуанетта и сам король расторгли его сверху. Так, госпожа Ролан, описывая сентябрьские события, восклицает: «Если бы вы только знали, какими страшными деталями сопровождались эти выступления! Женщины, жестоко насилуемые, а затем разрываемые этими зверьми на части, вырванные кишки, надетые вместо орденских лент, кровь, стекающая по лицам пожирателей людского мяса!»

Барюэль в «Истории церкви революционного времени» описывает случившееся с графиней де Периньон, которую вместе с двумя ее дочерьми поджарили на площади Дофин, после чего там же сожгли заживо шестерых священников, отказавшихся есть жареное мясо несчастной. Тот же Барюэль рассказывает о том, как в Пале-Рояль торговали пирогами из человеческого мяса. Бертран де Мольвиль и Матон де ла Варенн приводят целую серию историй: знаменитую историю госпожи де Сомбрей, которая выпила ведро крови, чтобы спасти жизнь своего отца; или историю мужчины, который был вынужден выпить кровь, выжатую из сердца одного юноши, чтобы спасти двух своих друзей; или историю самих сентябрьских палачей, которые пили водку вперемешку с пушечным порохом и закусывали хлебом, смоченным в ранах убитых.

Здесь также налицо фигура развратника-антропофага, однако на сей раз антропофагия перевешивает разврат. Две темы – сексуальный запрет и пищевой запрет – очевидным образом стыкуются в обеих первых фигурах, как у просто монстра, так и у монстра политического. Обе эти фигуры обязаны строго определенному стечению обстоятельств, хотя в то же время они повторяют прежние темы – распутство королей, разврат сильных мира сего, народное насилие. Все это старинные темы, но интересно, что в этом первом явлении монстра они возрождаются и смыкаются друг с другом. И так случилось по ряду причин.

Во-первых, как мне кажется, потому что возрождение этих тем и новый рисунок животной дикости оказались связаны с реорганизацией политической власти, с новыми принципами ее исполнения. Не случайно то, что монстр появляется в связи с процессом над Людовиком XVI и сентябрьскими событиями, которые, как вы знаете, были, в некотором роде, народным требованием более жестокого, более скорого, более прямого и более справедливого суда, нежели тот, какой могло провести институциональное правосудие. Две эти фигуры монстра возникли именно вокруг проблемы права и исполнения карательной власти. Но они важны и по другой причине: они вызвали необычайно живой отклик во всей современной им литературе, в том числе и в литературе в самом традиционном смысле этого слова, но, прежде всего в литературе ужаса.

Мне кажется, что внезапный всплеск литературы ужаса в конце XVIII века, в годы, почти совпадающие с революционными датами, тоже следует увязать с новой экономикой карательной власти. В этот момент появляется монстр, противоестественно-природный преступник. И в литературе мы также встречаем его в двух обличьях. С одной стороны, мы видим монстра, злоупотребляющего властью: это властитель, дворянин, порочный церковник, монах-греховодник. С другой стороны, в той же самой литературе ужаса мы видим и низового монстра, возвращающегося к своей дикой природе: это разбойник, «лесной» человек, зверь с его безудержным инстинктом. Обе эти фигуры вы обнаружите, скажем, в романах Анны Радклиф. Возьмите «Пиренейский замок», целиком построенный на их сочленении: падший дворянин утоляет свою жажду мести самыми ужасными преступлениями и пользуется для этого разбойниками, которые, чтобы предохранить себя и спокойно преследовать свои интересы, соглашаются принять падшего дворянина в качестве своего главаря. Это двойная монструозность: «Пиренейский замок» сопрягает две ключевые ее фигуры, причем сопрягает их в очень типичном пейзаже, в очень типичных декорациях, поскольку действие, как вы помните, разворачивается в некоей местности, сочетающей приметы замка и гор. Это неприступная гора, в которой, однако, выдолблена пещера, затем превращенная в укрепленный замок. Феодальный замок, признак могущества сеньора и, как следствие, манифестация той беззаконной мощи, коей является преступность, образует единое целое с дикостью самой природы, в которой растворены разбойники.

«Разбойники убивают женщину». Миниатюра XV в.

Мне кажется, что эта фигура из «Пиренейского замка» предоставляет нам весьма конкретное изображение обеих форм монструозности, появившихся в политической и образной тематике эпохи. Романы ужаса следует читать как романы политические.

Эти же две формы монструозности вы, конечно, найдете и у Сада. В большинстве его романов, во всяком случае в «Жюльетте», постоянно встречаются монструозность сильного и монструозность простолюдина, монструозность министра и монструозность бунтовщика – встречаются и содействуют друг с другом. В центре этой серии пар могущественного монстра и монстра-повстанца – Жюльетта и Дюбуа. Распутство у Сада всегда связано со злоупотреблением властью. Монстр Сада – не просто форсированная, более взрывная, чем обычно, природа. Монстр – это индивид, которому деньги, ум или политическое могущество дают возможность восстать против природы. Таким образом, вследствие этого избытка власти природа в садовском монстре обращается против себя самой и в конечном итоге убивает в себе естественную рациональность, чтобы превратиться в монструозное исступление, которое набрасывается не только на других, но и на себя тоже. Природное самоуничтожение, являющееся фундаментальной темой Сада, это самоуничтожение безудержных зверств непременно требует присутствия индивидов, обладающих сверхвластью. Или сверхвластью властителя, дворянина, министра, денег – или сверхвластью бунтовщика.

У Сада нет монстра, который был бы политически нейтрален или посредствен: либо он приходит со дна общества и вступает в борьбу против установленного порядка, либо он владыка, министр, дворянин, в распоряжении которого беззаконная сверхвласть над всеми общественными властями. Оператором распутства у Сада всегда выступает власть, избыток власти, злоупотребление властью, деспотизм. Эта-то сверхвласть и придает простому распутству монструозные черты.

* * *

Я хотел бы добавить вот что: две эти фигуры монстра – низовой монстр и верховный монстр, монстр-людоед, представляемый чаще всего образом восставшего народа, и монстр-кровосмеситель, представляемый преимущественно фигурой короля, – две эти фигуры важны, так как мы встретим их в самой сердцевине медицинско-юридической тематики монстра в XIX веке. Именно они в своем двуединстве будут неотступно преследовать проблематику ненормальной индивидуальности. В самом деле, не стоит забывать о том, что первые яркие эпизоды судебной медицины в конце XVIII, а особенно в начале XIX века, были связаны отнюдь не с преступлениями, совершенными в состоянии откровенного, несомненного безумия. Проблему составляло не это. Источником проблемы, точкой возникновения судебной медицины было само существование этих монстров, которых считали монстрами именно потому, что они были одновременно кровосмесителями и антропофагами, другими словами, поскольку они нарушали оба главных запрета: пищевой и сексуальный. Первым описанным монстром была женщина из Селеста, та самая, чей случай Жан-Пьер Петер проанализировал на страницах «Психоаналитического журнала»; женщина из Селеста, которая в 1817 г. убила свою дочь, разрезала ее на куски и зажарила в капустных листьях. Кроме того, через несколько лет имело место дело Леже, пастуха, вследствие одинокой жизни вернувшегося в природное состояние, который убил и изнасиловал свою маленькую дочь, вырезал и съел ее половые органы, а затем вырвал сердце и высосал из него кровь. Затем, около 1825 г., состоялось дело солдата Бертрана, который вскрывал могилы на кладбище Монпарнас, вынимал оттуда тела женщин, насиловал их, после чего вспарывал ножом и развешивал внутренности в виде гирлянд на крестах гробниц и ветвях деревьев. Эти-то фигуры и были организующими звеньями, факторами развития судебной медицины: фигуры монструозности, сексуальной и антропофагической монструозности. Эти темы, объединенные двойственной фигурой сексуального преступника и людоеда, будут иметь хождение в течение всего XIX века, постоянно обнаруживаясь на границах психиатрии и уголовной практики. Они же придадут рельефность ярчайшим криминальным фигурам конца XIX века. Среди них Ваше во Франции, Дюссельдорфский вампир в Германии, а главное, Джек-Потрошитель в Англии, который не просто потрошил проституток, но и был, по всей вероятности, связан довольно близким родством с королевой Викторией. Монструозность народа и монструозность короля вдруг снова сошлись вместе в его странной фигуре.

Людоед – народный монстр, кровосмеситель – царственный монстр, – две эти фигуры впоследствии послужили логической решеткой, подступом к целому ряду дисциплин. Разумеется, я имею в виду этнологию – возможно, и ту этнологию, что рассматривается как выездная практика, но прежде всего этнологию как академическую рефлексию над так называемыми примитивными народностями. Но если посмотреть на то, как формировалась академическая антропология, взяв, к примеру, сочинения Дюркгейма, пусть не как исходную точку, но [по крайней мере] как первый значительный образец этой университетской дисциплины, то выяснится, что ее проблематика складывалась вокруг тех же самых тем инцеста и антропофагии. Константой в изучении примитивных обществ был тотемизм, – и о чем же говорит тотемизм? Да вот о чем – о кровной общности: о животном как средоточии сил группы, ее энергии и жизнеспособности, самой ее жизни. Далее – проблема ритуального съедания этого животного. То есть впитывания общественного тела каждым, или растворения каждого в тотальности общественного тела. За тотемизмом, с точки зрения самого Дюркгейма, просматривается ритуальная антропофагия как момент экстаза общности, и такие моменты для Дюркгейма есть просто-напросто моменты максимального возбуждения, ритмично повторяющиеся на фоне вообще-то устойчивого и регулярного состояния общества. Устойчивого и регулярного состояния, характеризуемого чем? Как раз тем, что общинная кровь находится под запретом: нельзя прикасаться к людям из своей общины, и прежде всего к женщинам. Шумное тотемное пиршество, часто сопряженное с людоедством, – это всего-навсего регулярный всплеск общества, в котором действует закон экзогамии, запрет на кровосмешение. Есть время от времени безоговорочно запрещенную пищу, а именно человека, но при этом не позволять себе прикасаться к собственным женщинам: наваждение людоедства и отказ от инцеста. Вот эти две проблемы обусловили, определили для Дюркгейма, как, впрочем, и для его последователей, развитие антропологической дисциплины. Чем ты питаешься и на ком ты не женишься? С кем ты вступаешь в кровную связь и что ты имеешь право употреблять в пищу? Брак и кухня: вы отлично знаете, что эти вопросы занимают теоретическую и академическую антропологию и по сей день.

* * *

Именно с этими вопросами, основываясь на проблемах инцеста и антропофагии, наука и подходит ко всем мелким монстрам истории, ко всем этим внешним границам общества и экономики, порождаемым примитивными народностями. Коротко можно сказать следующее. Те антропологи и теоретики антропологии, которые предпочитают точку зрения тотемизма, то есть, в конечном счете антропофагии, приходят к этнологической теории, в соответствии с которой наши общества оказываются абсолютно чуждыми и далекими для нас самих, ибо их отсылают прямиком к первобытному людоедству. Это Леви-Брюль. Наоборот, если мы рассматриваем явления тотемизма по законам брака, то есть забываем о теме людоедства и сосредоточиваемся на анализе норм брака и символического круговращения, то в итоге приходим к этнологической теории как объяснительному принципу примитивных обществ и к переоценке их мнимой дикости. Это, вслед за Леви-Брюлем, Леви-Строс. Но так или иначе антропологи не избегают «вилки» каннибализм – инцест, не проходят мимо династии Марии-Антуанетты. То великое внешнее, великое другое, определения которого с XVIII века ищет наш политико-юридический внутренний мир, неизменно оказывается каннибалистически-инцестуозным.

То же, что относится к этнологии, бесспорно и в еще большей степени, как вы знаете, относится к психоанализу, ибо если антропология шла по пути, который привел ее от исторически первой для нее проблемы тотемизма, то есть антропофагии, к сравнительно недавней проблеме запрета на инцест, то история психоанализа, можно сказать, развивалась в противоположном направлении, и логическая решетка, приложенная Фрейдом к неврозу, была решеткой инцеста. Инцест: преступление королей, непомерной власти, преступление Эдипа и его семьи. Вот вам логика невроза. А затем, у Мелани Клейн, и логика психоза. Логическая решетка, выстроенная исходя из чего? Исходя из проблемы поглощения, интроекции хороших и плохих объектов, каннибализма уже не как преступления королей, но как преступления голодных.

Мне кажется, что человеческий монстр, чьи контуры начала очерчивать в XVIII веке новая экономика карательной власти, является фигурой, в которой коренным образом переплетаются две великие темы: кровосмешение королей и каннибализм нищих. Именно эти две темы, сложившиеся в конце XVIII века в рамках нового режима экономики наказаний и в частном контексте Великой французской революции, а вместе с ними две ключевые для буржуазной мысли и политики формы беззакония – деспотический властитель и восставший народ, – именно эти две фигуры и по сей день бороздят поле аномалии. Два великих монстра, которые возвышаются над областью аномалии, доныне не смыкая глаз, – в чем убеждают нас этнология и психоанализ, – есть не кто иные, как два великих героя запретного потребления: король-кровосмеситель и народ-людоед…

* * *

Теперь, для того чтобы полнее охарактеризовать такую важную фигуру в аномалии как мастурбатор, я намерен попытаться проследить эволюцию контроля над сексуальностью в христианских, прежде всего католических, учебных заведениях школьного уровня в XVII и XVIII [rectius: XVIII и XIX] веках. С одной стороны, в это время все отчетливее проступает тенденция к ограничению той нескромной словоохотливости, той дискурсивной пристрастности к телу желания, которая отличала техники руководства душами в XVII веке. Делаются попытки, в некотором смысле, успокоить словесные бури, разгоравшиеся вокруг самого анализа желания и удовольствия, анализа тела. Теперь исповедники стараются сглаживать, вуалировать, метафоризировать эти темы, разрабатывают целую стилистику сдержанности в исповеди и руководстве совестью: об этом пишет Альфонсо де Лигуори. Но в то же время, сглаживая, вуалируя, метафоризируя, вводя правило если не молчания, то, во всяком случае, discretio maxima сооружают целые здания, определяют расположение мест и предметов, ищут новые принципы устройства дортуаров, институциализации надзорных инстанций, планирования классных комнат и расположения в них стульев и столов; организуемое столь тщательно (ищут нужную форму, устройство уборных, высоту дверей, избегают темных углов) пространство видимости в школьных учреждениях сменяет собою и заставляет умолкнуть нескромный разговор о плоти, который подразумевало руководство совестью. Иначе говоря, материальные устройства призваны сделать просто бесполезными все эти взволнованные разглагольствования, которые в XVI–XVII веках ввела в обиход христианская техника, чьи контуры очертил Тридентский Собор.

Чем теснее будет ограждение тел, тем более деликатным и как следствие немногословным сможет быть руководство душами. В коллежах, семинариях, школах как можно меньше теперь говорят о теле-удовольствии, однако все в распорядке мест и предметов отображает его опасности. О нем почти не говорят, но всё о нем свидетельствует.

И вот среди этого поддерживаемого безмолвия, внутри самого этого механизма, где задача контроля над душами, телами и желаниями передана вещам и пространству, раздается внезапный шум, вспыхивает непредвиденный галдеж, которому не будет конца более столетия (то есть до конца XIX века) и который, пусть в несколько измененной форме, продолжится, несомненно, до наших дней. В 1720–1725 гг. (точной даты я не помню) в Англии выходит книга под названием «Онания», приписываемая перу Беккера; в середине XVIII века выходит знаменитая книга Тиссо, затем, в 1770–1780 гг., к этому дискурсу о мастурбации присоединяется Германия: Базедов, Зальцман и другие. Беккер в Англии, Тиссо в Женеве, Базедов в Германии – как видите, дело разворачивается в протестантских странах. Совсем неудивительно, что дискурс мастурбации зарождается в странах, где, с одной стороны, не было руководства совестью тридентского, католического, типа, а с другой стороны, не было и крупных образовательных учреждений. Тем, что существование образовательных учреждений и техник руководства совестью препятствовало возникновению этой проблемы, и объясняется то, что в католических странах она была поднята и произвела фурор несколько позднее. Но это было опоздание лишь в несколько лет. И после публикации книги Тиссо во Франции очень быстро возникли и дискурс, и проблема, и горячая дискуссия о мастурбации, которая не смолкала в течение целого века.

Итак, в середине XVIII века стремительно распространяются тексты, книги, иллюстрированные проспекты и брошюры, по поводу которых уместны два замечания. Во-первых, в этом дискурсе о мастурбации есть нечто глубоко отличное от того, что можно было бы назвать христианским дискурсом плоти (краткую генеалогию которого я попытался очертить вам в предыдущих лекциях); в то же время он значительно отличается и от того, что веком позднее будет названо psychopathia sexualis, сексуальной психопатологией, первым характерным текстом которой станет книга Генриха Каана, вышедшая в 1840 г. [rectius: 1844].

«Великий Мастурбатор». Сальвадор Дали. 1929

Таким образом, дискурс мастурбации появляется, причем появляется весьма специфическим образом, на полпути между христианским дискурсом плоти и сексуальной патологией. Это вовсе не тот дискурс плоти, о котором я говорил вам в прошлый раз, и вот по какой причине (она бросается в глаза): дело в том, что в дискурсе мастурбации никогда не используются такие слова, такие термины, как желание или удовольствие. В течение нескольких месяцев я с немалым интересом, хотя и быстро утомляясь, просматривал эту литературу и во всем ее корпусе обнаружил лишь единственное упоминание одного из этих терминов. Вопрос: «Почему юноши мастурбируют?». И одному медику, в 1830-1840-е гг., вдруг приходит в голову: «Должно быть, потому, что это доставляет им удовольствие!» Таков единственный случай. В этом дискурсе, в отличие от предшествующей христианской литературы, начисто отсутствуют желание и удовольствие.

Во-вторых, что также любопытно, дискурс мастурбации еще далек от сексуальной психологии или психопатологии в том виде, какой она приобретет у Каана, Крафт-Эбинга или Хэвлока Эллиса, ибо в нем почти нет сексуальности. С нею, конечно, считаются. Ссылаются на общую теорию сексуальности, какою, разумеется, она могла быть в это время в общем климате философии природы. Однако интересно заметить, что в этих текстах о мастурбации почти никогда не затрагивается взрослая сексуальность. Более того, о сексуальности ребенка в них тоже не говорят. В них говорят именно о мастурбации, о мастурбации как таковой, почти вне всякой связи как с нормальными проявлениями сексуальности, так и с ненормальными. Лишь в двух местах я обнаружил очень робкие догадки о том, что ярко выраженная детская мастурбация может впоследствии стать источником некоторых форм гомосексуального желания. Причем прямым следствием мастурбации в обоих этих случаях является не столько гомосексуализм, сколько импотенция.

Таким образом, в центре внимания этой литературы находится мастурбация как таковая, мастурбация в отдельности, а возможно, и в полном отрыве от своего сексуального контекста – мастурбация в своей специфичности. К тому же встречаются тексты, в которых говорится, что между мастурбацией и нормальной, реляционной, сексуальностью существует глубокое отличие в природе и что вовсе не одни и те же механизмы заставляют мастурбировать и желать кого-то другого. Вот первое замечание: мы имеем дело если не с промежуточной областью, то, как минимум, с областью, совершенно отличной как от дискурса плоти, так и от сексуальной психопатологии.

* * *

Второе замечание, на котором я хотел бы заострить ваше внимание, состоит в том, что этот дискурс мастурбации приобретает форму не столько научного анализа (хотя в нем есть явственная отсылка к научному дискурсу, – и к этому я еще вернусь), сколько настоящей кампании: делаются призывы, даются советы и наказы. Пишутся специальные руководства, в том числе предназначенные для родителей. Например, приблизительно в 1860 г. мы находим справочники для отцов по поводу того, как им бороться с мастурбацией у детей. И наоборот, есть трактаты для детей, для самих подростков. Самый знаменитый из них – пресловутая «Книга без названия», у которой, конечно, нет заглавия, но зато есть иллюстрации, то есть, на одной стороне идут страницы, где разбираются все катастрофические последствия мастурбации, а рядом прилагаются изображения постепенно гниющего, проваливающегося, похожего на оскал скелета, прозрачного лица юного мастурбатора, который себя истощил. Кампания эта подразумевает и создание институтов, которые должны лечить мастурбаторов или заботиться о них, выпуск брошюр о медикаментах, публичные выступления врачей, которые обещают семьям исцелить детей от этого порока. Так, от имени одного из таких институтов, больницы, открытой в Германии Зальцманом, утверждалось, что она – единственная во всей Европе, где дети никогда не мастурбируют. Мы находим рецепты, сведения о медикаментах, о приспособлениях и бандажах, к которым я еще вернусь. Теперь же, чтобы завершить этот краткий обзор самого характера кампании, крестового похода, который был присущ литературе против мастурбации, приведу вам один факт. Кажется, во времена Империи (во всяком случае, в последние годы XVIII – начале XIX веков) во Франции был организован музей восковых фигур, куда родителей приглашали прийти вместе с детьми, если у последних были отмечены признаки мастурбации. Музей этот как раз и представлял в виде статуй всевозможные болезни, которые могли поразить того, кто мастурбирует. Наряду с музеями мастурбации Гревена и Дюпюитрена он исчез с карты Парижа в 1820-е гг., но в 1825 г. есть упоминание о его работе в Марселе (причем парижские медики сожалели о том, что в их распоряжении больше нет этого маленького театра). Не знаю, может быть, в Марселе он существует до сих пор.

И вот в чем проблема. Почему в середине XVIII века столь внезапно, с таким размахом и шумом начался этот крестовый поход? Этот феномен известен, я не придумал его (или, во всяком случае, придумал не целиком!). Он стал предметом ряда комментариев, и сравнительно недавняя книга Ван Усселя под названием «История сексуальных репрессий» уделяет значительное и, на мой взгляд, вполне заслуженное внимание этому феномену возникновения мастурбации как проблемы в середине XVIII века. Объяснительная схема Ван Усселя такова. Она, в общем и целом, позаимствована у Маркузе – поспешно позаимствована у Маркузе – и заключается в следующем: по мере развития капиталистического общества тело, которое прежде – по Ван Усселю – было «органом удовольствия», становится и должно стать «орудием эффективности», эффективности, сообразной требованиям производства. Этим вызывается раскол, цезура в теле, которое подавляется как орган удовольствия и, наоборот, кодируется, дрессируется как орудие производства, орудие эффективности. Такого рода анализ нельзя назвать неверным, он не может быть неверным в силу своей широты; однако я не думаю, что он позволяет продвинуться в объяснении частных феноменов этой кампании, этого крестового похода. Меня, говоря шире, несколько смущает в подобного рода исследованиях использование понятийных серий, являющихся одновременно психологическими и негативными: например, постановка в центр анализа такого понятия, как «репрессия» или «вытеснение»; или употребление таких понятий, как «орган удовольствия», «орудие эффективности». Все это мне кажется одновременно психологическим и негативным: с одной стороны, это ряд понятий, которые, возможно, могут пригодиться в рамках психологического или психоаналитического исследования, но, по-моему, не могут отразить механику исторического процесса; с другой стороны, это негативные понятия – в том смысле, что они упускают из виду тот факт, что такая кампания, как крестовый поход против мастурбации, вызвала ряд позитивных и созидательных следствий в рамках истории общества.

И есть еще два момента, которые смущают меня в этой истории. Если кампания против мастурбации в XVIII веке действительно вписывается в процесс вытеснения тела-удовольствия и возвеличивания эффективного тела или продуктивного тела, то вместе с тем имеются две проблемы, остающиеся за рамками этой схемы. Первая из них такова: почему дело касалось именно мастурбации, а не сексуальной активности в целом? Если действительно хотели подавить или вытеснить тело-удовольствие, то почему подняли такой шум вокруг одной мастурбации, почему уделили такое внимание именно ей, не поставив вопрос сексуальности в общем виде? Между тем дело в том, что сексуальность в общем виде попала в медицинское и дисциплинарное поле зрения лишь начиная с 1850-х гг. А вот вторая проблема: не менее странно, что этот крестовый поход против мастурбации был направлен прежде всего на детей или, во всяком случае, подростков, а не на работающих людей. Мало того, это был крестовый поход против, главным образом, детей и подростков из буржуазной среды. Не где-нибудь, но именно в этой среде, в учебных заведениях для детей из этой среды, и не как-нибудь, но именно в виде инструкций для буржуазных семей борьба с мастурбацией и вышла на авансцену. Таким образом, если бы мы и впрямь имели дело с обыкновенным подавлением тела-удовольствия и возвеличиванием продуктивного тела, то должно было бы иметь место подавление всей сексуальности в целом и, в частности, сексуальности трудящегося, или, если угодно, взрослого трудящегося населения. Но имело место другое; под вопросом оказалась не сексуальность, а мастурбация, причем мастурбация у детей и подростков из буржуазных семей. Мне кажется, что именно этот феномен заслуживает объяснения, и объяснения при помощи немного более подробного анализа, нежели анализ Ван Усселя.

* * *

Чтобы попытаться выяснить это (я ни в коем случае не обещаю предоставить решение и даже должен сказать, что набросок решения, который я смогу дать, будет, по всей вероятности, очень несовершенен; но все же попытаемся продвинуться вглубь), чтобы выяснить это, нужно рассмотреть не столько темы этой кампании, сколько ее тактику, то есть рассмотреть различные темы этой кампании, этого крестового похода как проявления ее тактики. Первым бросается в глаза, разумеется, то, что можно было бы назвать (но только в первом приближении, с расчетом на более точный анализ) кульпабилизацией детей. Напротив, с удивлением замечаешь другое – то, что доля морализаторства в этом антимастурбационном дискурсе минимальна. Например, очень мало внимания уделяется различным формам сексуальных или другого рода извращений, которым могла бы способствовать мастурбация. Мы не видим древа аморальности, растущего из семени мастурбации. Когда детям запрещают мастурбировать, им грозят не растраченной в грехах и разврате, но загубленной болезнями взрослой жизнью. Таким образом, речь идет не столько о морализации, сколько о соматизации, патологизации. И эта соматизация осуществляется в трех различных формах.

Во-первых, мы встречаемся с тем, что можно было бы назвать фикцией тотальной болезни. В текстах, связанных с этим крестовым походом, мы регулярно обнаруживаем красочные описания своеобразной полиморфной болезни, абсолютной болезни без выздоровления, которая соединяет в себе все симптомы всевозможных болезней или, во всяком случае, огромное количество этих симптомов. В истощенном, разрушенном теле юного мастурбатора собираются вместе все болезненные признаки. Вот пример (причем я взял его отнюдь не из сомнительных, маргинальных текстов кампании, но из научного сочинения): это статья Серюрье из «Словаря медицинских наук», катехизиса серьезной медицины начала XIX века. Итак: «Этот молодой человек пребывал в состоянии полного маразма, его глаза смотрели безнадежно потухшим взглядом. Он удовлетворял себя всюду, где бы ни находился по требованию природы. Его тело источало невыносимо тошнотворный запах. Его кожа имела землистый оттенок, его язык дрожал, глаза глубоко впали в глазницы, все зубы шатались, а десны были покрыты язвами, которые предвещали цинготное перерождение. Смерть стала бы для него не более чем счастливым окончанием долгих страданий». Теперь вы представляете себе портрет юного мастурбатора с его фундаментальными характеристиками: истощение, крайняя худоба, инертное, полупрозрачное и размягченное тело, постоянные выделения, сочащийся изнутри гной, зловонная аура вокруг тела больного, как следствие – невозможность приблизиться к нему, многоликость симптомов. Все его тело чем-то покрыто, чем-то поражено; на нем нет живого места. И наконец, в нем уже присутствует смерть, ибо в обнажившихся зубах и провалившихся глазницах угадывается скелет». Мы в пределах, я бы сказал, научной фантастики, но, дабы не смешивать жанры, скажем: в пределах научного воображения, создаваемого и передаваемого на периферии медицинского дискурса. Я говорю «на периферии», хотя только что цитировал «Словарь медицинских наук», во всем совпадающий с множеством мелких сочинений, публиковавшихся от имени врачей, а иногда и самими врачами, но не имевшими научного статуса.

[Вторая форма соматизации]: интересно, что эта кампания, приобретшая форму научной фантазии о тотальной болезни, заявляет о себе также (она сама или, во всяком случае, ее эффекты, отголоски, ряд ее элементов) в более упорядоченной медицинской литературе, более внимательной к нормам научности медицинского дискурса своей эпохи. Заглянув не в те книги, которые прямо посвящены мастурбации, а просто в книги, написанные о различных болезнях самыми именитыми врачами этого времени, вы обнаружите в них мастурбацию уже не как источник этой сказочной тотальной болезни, но как вероятную причину всякой реальной болезни. Мастурбация фигурирует в этиологической картине самых разных недугов. Она является причиной менингита, говорит Серр в своей «Сравнительной анатомии мозга». Она является причиной энцефалита и воспаления мозговых оболочек, говорит Пайен в своем «Исследовании энцефалита». Она является причиной миелита и различных поражений спинного мозга, говорит Дюпюитрен в статье из «Французского ланцета» за 1833 г. Она является причиной болезни костей и вырождения костных тканей, утверждает Буайе в «Лекциях о болезнях костей» от 1803 г. Она является причиной глазных болезней, и в частности полной слепоты, говорят Сансон в статье «Слепота» из «Словаря медицинских наук» [rectius: из «Словаря практической медицины и хирургии»] и Скарпа в своем «Трактате о глазных болезнях». Бло в статье из «Медицинского ревю» за 1833 г. объясняет, что мастурбация часто, а может быть, и постоянно, вмешивается в этиологию всех заболеваний сердца. И наконец, вы, разумеется, найдете ее в истоке поражения легких и туберкулеза, об этом сообщает уже Порталь в своих «Наблюдениях о природе и лечении рахитизма» от 1797 г. Этот тезис о связи легочной болезни и мастурбации будет иметь хождение весь XIX век. Особый статус чахоточной девушки, явный интерес к ней и в то же время глубоко двусмысленную ее оценку, распространенные до самого конца XIX века, следует объяснять отчасти именно тем обстоятельством, что чахоточная всегда уносит с собой свой постыдный секрет. Также, конечно, надо сказать и о том, что мастурбация сплошь и рядом приводится в качестве источника безумия. Таким образом, во всей медицинской литературе она то фигурирует как причина сказочной всеобъемлющей болезни, то, наоборот, аккуратно указывается как одна из причин в этиологии различных заболеваний.

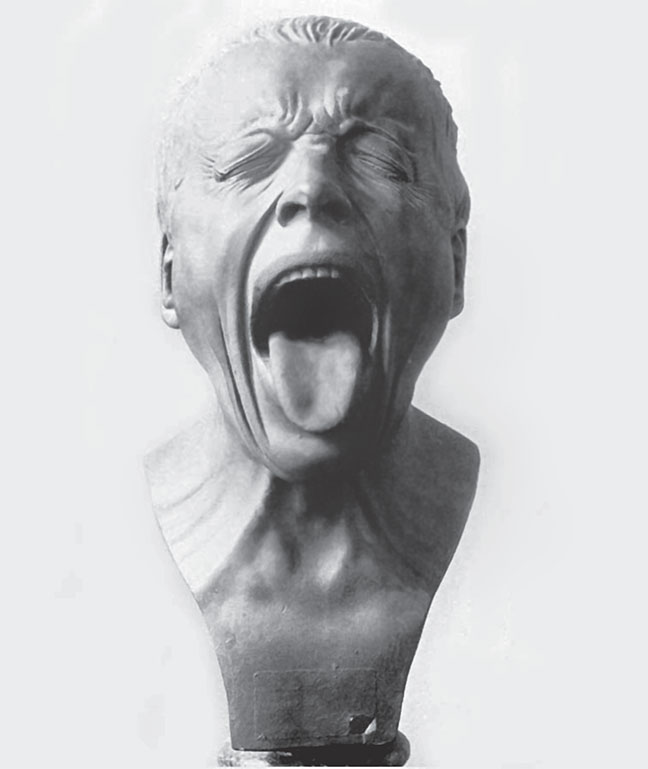

Характерная голова с высунутым языком. Скульптор Франц Мессершмидт

И наконец, третья форма, в которой мы сталкиваемся с принципом соматизации: медики этой эпохи заподозрили и вызвали-таки (по тем причинам, которые я только что описал) настоящий ипохондрический бред у своих пациентов-юношей – ипохондрический бред, с помощью которого им удалось повернуть дело так, что больные сами приписывали себе симптомы, связанные с этим первичным и фундаментальным пороком, каким считалась мастурбация. В медицинских трактатах, во всем этом корпусе проспектов, брошюр и т. д., то и дело заявляет о себе литературный жанр «письмо больного». Не были ли эти письма сочинены самими врачами? Некоторые из них, например те, которые приводит Тиссо, явно являются его собственными произведениями; некоторые другие, по всей видимости, аутентичны. Это целый литературный жанр, жанр краткой автобиографии мастурбатора, автобиографии, сосредоточенной вокруг его тела, истории его тела, истории его болезней, ощущений, всевозможных расстройств, подробно описываемых начиная с детства или, во всяком случае, отрочества – и до момента признания. Приведу вам один пример такого рода из книги Розье под названием «Тайные привычки у женщин». Вот этот текст (неважно, что написан он мужчиной): «Эта привычка привела меня в ужасное состояние. Я не надеюсь и на несколько лет дальнейшей жизни. Меня ежедневно обуревает страх. Я чувствую, как смерть шаг за шагом приближается ко мне […]. С тех пор [как я приобрел эту дурную привычку. – М. Ф.] меня стала охватывать слабость, которая с каждым днем усиливалась. По утрам, когда я просыпался […], у меня случались обмороки. Мои конечности начали издавать потрескивание, подобное тому, какое производит приводимый в движение скелет. Через несколько месяцев […] я каждый день, по утрам, поднявшись с постели, стал харкать и сморкаться кровью, иногда живой, а иногда уже свернувшейся. Я испытывал нервные припадки, которые не позволяли мне шевелить руками. У меня бывали головокружения и время от времени болело сердце. Кровяные выделения […] становятся все обильнее [и к тому же у меня насморк! – М. Ф.]».

* * *

Итак, во-первых, научная фикция тотальной болезни, далее, этиологическая кодировка мастурбации в общепринятых нозографических категориях и, наконец, организация под нажимом и при участии самих врачей своеобразной ипохондрической тематики, соматизации следствий мастурбации в речи, в жизнедеятельности, в ощущениях, в самом теле больного. Я не вижу оснований считать, что мастурбация была перенесена или просто занесена под моральную рубрику заблуждения. Напротив, я бы сказал, что в этой кампании мы имеем дело с соматизацией мастурбации: она соотносится с телом или, во всяком случае, ее следствия соотносятся с телом, с областью медицины, – все в ней и в том числе речь и опыт субъектов. За всем этим предприятием, которое, как видите, глубоко укоренено внутри медицинского дискурса и медицинской практики, за всем этим научным сочинительством просматривается то, что можно было бы охарактеризовать как неисчерпаемую причинную силу детской сексуальности или как минимум мастурбации. И мне кажется, что произошло тогда, в общем, вот что. Мастурбация усилиями самих врачей, по инициативе самих врачей приобрела характер своего рода рассеянной, общей и полиморфной этиологии, позволяющей соотнести с нею, то есть с некоторым сексуальным запретом, все поле патологического, включая смерть. Подтверждением этому может служить то обстоятельство, что в обсуждаемой литературе постоянно встречается, скажем, идея о том, что мастурбация не имеет собственной симптоматологии, однако ее следствием может быть какая угодно болезнь. Также часто говорится, что время проявления такого следствия абсолютно непредсказуемо, и детской мастурбацией вполне может быть вызвана старческая болезнь. В пределе, умирающий от старости умирает от мастурбации, которой занимался в детстве, и от связанного с нею преждевременного истощения своего организма. Мастурбация постепенно становится универсальной причиной, универсальным происхождением всех болезней. Трогая руками свои половые органы, ребенок раз и навсегда ставит под удар всю свою жизнь, причем не имея возможности рассчитать последствия, даже если он уже относительно развит и сознателен. Иными словами, в ту же эпоху, когда патологическая анатомия подбиралась к обнаружению в теле болезненной каузальности, на которой будет основываться вся клиническая и позитивная медицина XIX века, в это же самое время (то есть в конце XVIII – начале XIX века) набирала обороты кампания против мастурбации, в рамках которой на уровне сексуальности, а точнее, на уровне аутоэротизма и мастурбации, открывалась другая медицинская, другая патогенетическая каузальность, которой суждено было сыграть вспомогательную и обусловливающую роль по отношению к органической каузальности, выявленной впоследствии великими клиницистами и патологоанатомами XIX века. Сексуальность позволяет объяснить то, что не поддавалось объяснению иными путями. И в то же время она выступает добавочной каузальностью, поскольку подкрепляет видимые, обнаруживаемые в теле причины своеобразной исторической этиологией, подразумевающей ответственность больного за его собственную болезнь: если ты болен, то потому, что ты хотел этого; если твое тело поражено, то потому, что ты его трогал.

Разумеется, такого рода патологическая ответственность больного за свою болезнь не была открытием. Но мне кажется, что в обсуждаемый момент она претерпевает двойную трансформацию. В самом деле, в традиционной медицине, в той медицине, которая царила до самого конца XVIII века, врачи тоже всегда стремились установить некоторую ответственность больного за свои симптомы и за свою болезнь, пользуясь понятием режима. Несоблюдение режима, излишества, всякого рода неблагоразумие – вот что делало больного виноватым в болезни, которая его постигла. Теперь же эта общая каузальность в некотором смысле стягивается вокруг сексуальности, а скорее даже – вокруг собственно мастурбации. На смену старому вопросу «что же ты сделал со своим телом?» постепенно приходит новый вопрос – «что ты натворил своими руками?». И одновременно с тем, как ответственность больного за свою болезнь смещается от режима вообще к мастурбации в частности, – сексуальная ответственность, которая прежде, в той же медицине XVIII века, признавалась и определялась исключительно для венерических болезней, теперь распространяется на все болезни. Происходит взаимопроникновение между открытием аутоэротизма и назначением патологической ответственности: автопатологизация. Детство нагружается патологической ответственностью, и медицина XIX века об этом не забудет.

* * *

Итак, вследствие этой общей этиологии, вследствие причинной силы, которой теперь обладает мастурбация, ребенок несет ответственность за всю свою жизнь, за свои болезни и за свою смерть. Он ответствен за нее, однако виновен ли он в ней? Это второй момент, на котором я хочу заострить внимание. В самом деле, мне кажется, что участники этого крестового похода твердо настаивали на том, что ребенок не может считаться действительным виновником своей мастурбации. Почему? Да просто-напросто потому, что у мастурбации, как считалось, нет эндогенного происхождения. Да, половое созревание, нагнетание телесных жидкостей, как тогда говорили, развитие половых органов, усиленная секреция, натяжение стенок, общее возбуждение нервной системы – да, все эти факторы могут объяснить, почему ребенок мастурбирует, однако сама природа ребенка в его развитии должна считаться неповинной в мастурбации. Впрочем, еще Руссо говорил, что надо вести речь не о природе, но об образце. Вот почему, поднимая проблему мастурбации, медики этой эпохи настаивают на том, что она не связана с естественным развитием, с естественным созреванием, о чем как нельзя лучше свидетельствуют случаи ее более раннего появления. И с конца XVIII века мы то и дело сталкиваемся с наблюдениями над мастурбацией у детей препубертатного периода, в том числе у совсем маленьких. Моро Деласарт приводит случай двух девочек, которые мастурбировали в возрасте семи лет. Розье в 1812 г. наблюдает слабоумного семилетнего ребенка из детского приюта на улице Севр, который также мастурбирует. Сабатье собирает рассказы девочек-подростков, признающихся в том, что мастурбировали с шести лет. Сериз в своем тексте от 1836 г. под названием «Медик в приюте» пишет: «В приюте [и в других местах] мы видели двухлетних, трехлетних детей, совершенно автоматические движения которых несомненно предвещали необычную чувствительность». И наконец, де Бурж в своем «Справочнике отца семейства» от 1860 г. советует: «Следите за детьми с колыбели».

Важность, придаваемая этой препубертатной мастурбации, как раз и связана со стремлением, в некотором смысле, снять с ребенка или хотя бы с природы ребенка ответственность за этот феномен мастурбации, который в то же время, в другом смысле, делает ребенка ответственным за все, что с ним случится. Так кто же во всем виноват? Виноваты внешние обстоятельства, то есть случай. Доктор Симон в 1827 г. в своем «Трактате о гигиене в приложении к подросткам» выражается так: «Зачастую уже в самом нежном возрасте, в четыре-пять лет, а иногда и раньше, детей, вынужденных проводить свое время дома, какой-либо случай или зуд подталкивает к тому, чтобы потрогать свои половые органы. Возбуждение, вызванное легким прикосновением, влечет за собой прилив крови, нервную эмоцию и моментальное изменение формы органа, а это, в свою очередь, возбуждает любопытство». Как видите, дело в случае, в непреднамеренном, подчас механическом жесте, к которому удовольствие не причастно. Психика вмешивается в процесс лишь единожды, и то в качестве любопытства. Однако чаще всего говорят не о случае. Наиболее распространенной причиной мастурбации в текстах этого крестового похода является совращение, совращение взрослым: порок приходит извне. «Разве можно предположить, – пишет Мало в сочинении под названием «Новый Тиссо», – что мастурбатор сам, без всякого посредничества, может сделаться преступником? Нет, идею подобного рода разврата пробуждают в нем посторонние советы, намеки, откровения, примеры. Надо было бы иметь совершенно развращенное сердце, чтобы с рождения представлять себе тот противоестественный порок, всю степень чудовищности которого нам и самим трудно оценить». Иными словами, природа здесь ни при чем. А примеры? Это может быть пример, поданный ребенком постарше, однако чаще всего это непроизвольное и неосторожное потворство со стороны родителей или воспитателей при визитах в туалет – эти «неблагоразумные и распущенные руки», как говорится в одном тексте. Это может быть и, наоборот, намеренное и на сей раз скорее развратное, чем неосторожное, возбуждение со стороны, к примеру, кормилицы, желающей успокоить дитя. Это может быть самое обыкновенное совращение со стороны слуг, воспитателей или учителей.

* * *

Очень быстро, можно сказать, с самого начала, кампания по борьбе с мастурбацией обращается против сексуального развращения детей взрослыми, а еще более, чем взрослыми, повседневным окружением, то есть всеми, кому в ту эпоху полагалось находиться в доме. Горничная, гувернантка, воспитатель, дядя и тетя, двоюродные братья и сестры и т. д. – все они вкрадываются между добродетелью родителей и природной невинностью ребенка и вводят это измерение извращенности. Деланд в 1835 г. пишет: «Особенно опасайтесь домработниц-женщин; [поскольку] малолетних детей оставляют на их попечение, они нередко пользуются детьми в целях компенсации своего вынужденного безбрачия». Влечение взрослых к детям – вот в чем следует видеть источник мастурбации. Андриё приводит пример, который повторяется во всей литературе этой эпохи, а потому, я думаю, вы позволите мне его процитировать. Опять-таки в истоке этого фундаментального недоверия оказывается преувеличенный, а возможно, и придуманный рассказ; или, точнее говоря, этот пример ясно показывает, каков истинный адресат кампании: ее мишень – домашние, домашние во всем расширении этого слова, то есть все промежуточные внутрисемейные персонажи. Итак, одна малолетняя девочка, за которой ухаживала кормилица, стала чахнуть. Родители встревожились. И вот однажды они входят в комнату, где находилась кормилица, и с превеликим ужасом «обнаруживают эту несчастную [речь идет о кормилице. – М. Ф.] изнуренной, застывшей в неподвижности рядом с грудным ребенком, который [все еще], в омерзительном и, разумеется, бесплодном сосании, пытается получить пищу, которую могла бы дать ему только грудь!!!». Вот вам бесспорная внутрисемейная мания. Тут, рядом с ребенком, дьявол – дьявол в обличье взрослого, взрослого-посредника, если быть точным. Таким образом, обвинению подвергается не ребенок, но промежуточное и вредоносное пространство дома, причем эта кульпабилизация приводит, в конечном счете, к виновности родителей, так как несчастья происходят именно потому, что родители не хотят брать на себя непосредственную заботу о своих детях. Их безучастность, их невнимательность, их нерадивость и стремление к покою – вот что, по большому счету, выносит на свет детская мастурбация. Ведь, в конце концов, им просто надо было быть рядом и смотреть за своим ребенком. Поэтому вполне естественно, что результатом кампании – и это ее третья важная особенность – становится упрек в адрес родителей и отношения родителей к своим детям внутри семьи. В кампании, предметом которой является детская мастурбация, адресатом увещевания или, собственно говоря, даже упрека становятся родители: «Подобные случаи, число которых неуклонно растет, непременно должны, – пишет Мало, – приучить отцов и матерей к [большей] осмотрительности». Вина родителей провозглашается в рамках этого крестового похода устами самих детей, всех этих истощенных малолетних мастурбаторов, которые оказались на краю могилы и перед самой смертью в последний раз обращаются к своим родителям с такими словами (как один из них, в письме, которое приводит Дуссен-Дюбрей): «Как же они жестокосердны […] – родители, воспитатели, друзья, которые не предостерегли меня от опасности этого порока». А Розье пишет: «Родители […], которые с непростительной беспечностью предали своих детей пороку, способному их погубить, должны быть готовы к тому, чтобы однажды услышать отчаянный крик умирающего ребенка, достигшего последней стадии болезни: «Будь проклят тот, кто меня упустил».

Один из бюстов скульптора Франца Мессершмидта

* * *

Тем же, за что ратуют, – и это четвертая важная особенность кампании, – чего требуют, является, если смотреть в глубину, новая организация, новая физика семейного пространства: устранение всех посредников, по возможности отказ от прислуги и, во всяком случае, тщательный надзор за домашними; в идеале же ребенок должен быть один в сексуально безопасном пространстве. «Если бы единственным обществом девочки могла быть ее кукла, – пишет Деланд, – а единственным обществом мальчика – его лошадки, солдатики и барабаны, это было бы лучше всего. Такая изоляция была бы для них исключительно благоприятной». Вот, если хотите, идеальная ситуация для ребенка: быть одному со своей куклой или барабаном. Идеальная ситуация – и неосуществимая ситуация. На деле же семейное пространство должно быть пространством постоянного надзора. В туалете, при засыпании, при пробуждении, во время сна дети всегда должны быть под наблюдением. Ко всему вокруг своих детей, к их одежде, к их телу родителям следует быть предельно внимательными. Тело ребенка должно быть под их неусыпным присмотром. Оно – предмет первейшей заботы взрослых. Взрослые должны прочитывать его как геральдический знак или как поле возможных признаков мастурбации. Если ребенок бледен, если у него тусклое лицо, синеватые или сиреневатые веки, томный взгляд, если, поднявшись с постели, он выглядит усталым или апатичным, то причина всего этого ясна: мастурбация. Если ребенок с трудом просыпается в положенный час, значит он мастурбирует. Надо быть рядом с ним в ключевые, опасные моменты: когда он ложится спать и когда просыпается.