Книга вторая

С островов улетали последние чайки, уводя за собой оперившихся и обнаглевших за лето пёстрых птенцов.

Лето в этом году было хоть и с перерывами на стылые дожди, но неожиданно долгое, и чайки чуть припозднились, разнежились, хотя, говорят, иной раз уже в августе собирали манатки.

– А может так быть, что чайки улетят на зиму – а обратную дорогу не найдут? – размышлял Афанасьев. – Сядут следующей весною где-нибудь в Ярославле… а то и в Московском кремле. Скажут: а вроде и в этих местах ничего, давай здесь останемся, поорём!

Артём посмеивался, принюхиваясь к сорванному ёлочному хвостику: он едва пах. Странно, но здесь и цветы весной не пахли, и деревья осенью. Объёмное соловецкое небо будто бы засасывало в себя все запахи, оставляя только лёгкое головокружение.

Иногда посмотришь налево, потом направо – а кажется, что везде одно и то же, и небо с разноцветными облаками вращают вокруг тебя, а ты будто находишься в центре детской юлы, ошалевший.

Самые насыщенные здесь всегда были облака, словно они не только вобрали в себя все соловецкие цвета, но и запахи тоже.

– Нет, ты представь, – не унимался Афанасьев. – Я всё это время был уверен, что такие поганые чайки только на Соловках могут быть. Про́клятое место во всём должно быть проклято. Только тут может водиться эта гадкая птица с её жадным, бабским, хамским характером. Но если они улетают – значит, есть ещё одно такое же место на земле, где они тоже орут с утра до вечера и мучают каких-нибудь несчастных своими воплями. А кто это может быть и где, Тём? В Африке?

Артём серьёзно посмотрел своему товарищу в глаза, словно собираясь ответить, и Афанасьев как-то так раскрылся навстречу, ожидая, что ему прояснят ситуацию. Вместо этого Артём прыснул со смеху. Нет, он всё-таки был очень рад Афанасьеву.

– Хорошо, – согласился Афанасьев, рыжие чертенята раскачивались на качелях в его глазах. – А может, там другая сторона света, где всё оборачивается иначе? И эти чайки там с ангельскими характерами?

– Да-да, – согласился Артём. – Там тоже имеется лагерь, где Кучерава приходит в роту с бидоном тёплого молока и всех поит из рук, из белой чашки.

Тут уже Афанасьев захохотал.

– На самом деле у одной чайки обнаружили кольцо на лапке – Рим там написано, – пояснил Артём, насмеявшись. – Они из Рима.

– Да что ты говоришь? – озадачился Афанасьев и привычно взял себя за рыжий чуб. – Вот те раз…

Почему-то это его удивило; зато и дало новое направление сумасбродной мысли.

– Давай пойдём дальше, – предложил Афанасьев. – Вот Римская империя распадалась, разваливалась на куски и ошмётки, а эти же чайки летели на Соловки – где ещё не было вообще ничего! Ещё не родились русские люди, и Христос к ним не приходил, потому что ни лешему, ни кроту Христос не нужен.

– Ага, – согласился Артём. – И это мы для них – непонятно что за приблуда такая! Было ведь беззвучно, прозрачно, мирно. Зима в Риме с их парадами и гладиаторами, а лето – на соловецкой даче, в тиши – чем не жизнь. Но потом появились два монаха. Потом ещё сто. Натаскали камней, начали стучать, стругать, с утра до вечера служить свой молебен, стен понастроили, крестов понаставили. Дальше – больше: к монахам прикатил целый балаган с винтовками и балалайками, и вообще затеялось невесть что… И кто, спрашивается, кому помешал?

– А может, – вдохновился, словно прикурил от слов Артёма, Афанасьев, – чайки эти пообтёрлись и теперь говорят друг другу: о, смотри, белохвостая – всё как в Древнем Риме опять: те же рожи, та же мерзость, то же скотство и рабство…

Артём глубоко вдохнул через нос и хорошо задавшуюся тему решил пока поприкрыть.

Сильно пахло лисами и неопрятной лисьей жизнью на Лисьем острове.

Остров этот был в двух верстах от главного соловецкого, и располагался на нём лисий питомник.

Управлял им бывший, по двенадцатой роте, взводный Артёма – Крапин.

Они вполне сошлись характерами и жили мирно.

Артём обитал тут уже пятую неделю. Помимо ухода за лисами, делал дурацкую стенгазету, проводил политинформации, числился дворником и поломоем – работы хватало, но жаловаться было не на что.

Афанасьев же появился часа полтора назад – его прислали на место лагерника, которого черно-серебристая лиса Глаша укусила за руку. Рука загноилась, пришлось отправлять напарника в больничку – но уж точно Артём не ожидал увидеть здесь питерского поэта: с чего бы вдруг?

Самого Артёма переправила сюда Галя сразу после случая с Мезерницким, на другой же день.

– Ты тоже ходил на эти ваши Афинские вечера, – не глядя на него и даже, кажется, раздражаясь, сказала Галя. – Сейчас всех потащат в ИСО, будут заговор искать… На Лисий поезжай… Забудется, надеюсь.

Артём такую благодарность испытал тогда, что, будь это хоть сколько-нибудь уместно в её кабинете, уставленном полками с делами, – он встал бы на колени и ноги Гале целовал.

– Ну, рассказывай новости, что там в кремле? – просил Артём Афанасьева; они нарочно ушли на бережок, чтоб переговорить.

Афанасьев наконец отпустил свой чуб – он так и остался стоять клоком, как рыжий куст над обрывом.

– У нас теперь новый начальник лагеря, – с ходу огорошил Афанасьев. – Два дня как явился.

– Откуда? – выдохнул Артём, вытаращив глаза и отбросив ёлочный хвост как совершенно лишний в таком разговоре.

– А я знаю? – ответил Афанасьев. – Из преисподней, как все они. Фамилия Ногтев. Он тут уже заправлял в своё время, ещё до Эйхманиса, но мы с тобой его не застали.

– А Эйхманис где? – спросил Артём, сам думая про Галю: что с ней? Не уехала ли она вместе с Эйхманисом? И что будет теперь с ним самим – с Артёмом. Странно, но своё какое-никакое благополучие он отчего-то связывал с бывшим уже начлагеря и без него оказывался словно бы гол и не защищён.

– Нашёл что спросить, – одной стороной рта криво улыбнулся Афанасьев. – А Эйхманис, думаю, занял то место в преисподней, что стынет после Ногтева… Слушай лучше другое. После выстрела Мезерницкого взяли сразу всех, кто ходил на эти ваши Афинские ночи. У тебя большой фарт, Тёма, что ты сюда уехал – и не знаю даже, что за звезда тебя пригревает. Мезерницкий стрелял из револьвера, который выдали Шлабуковскому на один спектакль – сугубо для театральных нужд, а не для стрельбы в начальника лагеря. То ли Шлабуковский забыл его сдать, то ли ещё что – но в тот вечер он заявился к Мезерницкому с револьвером в кармане. Мы с тобой его, если помнишь, провожали. И я ушёл, а ты отправился туда, в келью.

– Я не дошёл, – быстро сказал Артём.

– Да что ты? – без особого доверия в голосе откликнулся Афанасьев. – Твоё счастье… И там Шлабуковский вроде как забыл револьвер. Или Мезерницкий выкрал его. Или Шлабуковский нарочно передал ему револьвер. За всё это в любом случае полагается расстрел.

– Шлабуковского расстреляли? – тихо спросил Артём, но всё равно воздуха хватило только до середины второго слова.

– Погоди, – оборвал его Афанасьев, дрогнув челюстью, как бы отогнав торопливые вопросы Артёма. – Шлабуковскому для начала выбили часть зубов, в первой же беседе на заявленную тему. Но потом, Тёма, его вызвал Эйхманис – и, представь себе, Шлабуковского выпустили! А ещё через неделю – отправили домой, по условно-досрочному: он половину срока уже отсидел!.. Вот как судьба поворачивается! А?

Артём перевёл взгляд на море и даже сделал такое движение, словно его слегка толкнули в лоб: вроде как попытался поставить мозги на место, потому что вид Афанасьева всё равно ничего не объяснял.

– А за что его выпустили? – спросил Артём и не Афанасьева вовсе, а неведомо кого – грязную пену у берега.

Афанасьев пожал плечами и через некоторое время предположил:

– Может, за то, что он театр тут собрал… Может, Эйхманис поверил Шлабуковскому, что тот ни при чём. Кто ж знает. Но только Ногтев, едва появился, сразу пообещал, что амнистий пока не будет, потому что место, где стреляют в начлагеря, – нездоровое, и он принимается за лечение. А лекарь Ногтев, судя по его поганой морде, знатный… Так что уплыл наш денди Шлабуковский на последнем пароходике!

– А Василий Петрович? – вспомнил Артём; он вовсе не держал зла на Василия Петровича, как, впрочем, и на Афанасьева – хотя про подброшенные святцы по-прежнему помнил; но мало ли как бывает в жизни – на всех не наобижаешься. – А владычка? – ему, конечно же, хотелось ещё и про Галю спросить – не уехала ли она, но как тут спросишь, Галя ж не ходила на Афинские вечера.

– Василия Петровича тоже взяли, посадили в карцер, вот только к приезду Ногтева выпустили… По-моему, сдал твой Василий Петрович. А владычка как мёл полы в больничке, так и метёт. Хотя, возможно, его тоже допрашивали, я не знаю.

– И Гракова? – спросил Артём – тут уже, конечно, безо всякого сердечного интереса, а просто за компанию.

– А Граков стукач, – легко, как нечто самой собой разумеющееся, сказал Афанасьев. – Он и на воле уже был стукачом и возле нашего питерского поэтического ордена вертелся – и все мы об этом знали.

– Отчего ж ты не сказал никому? – Артём и правда не мог понять такого поведения Афанасьева.

– Я? – искренне удивился в ответ Афанасьев. – Зачем? Разве я похож на юродивого, чтоб тыкать пальцем и кричать: смотрите, бес!.. А потом – у вас же были Афинские вечера. А я не из Афин. Я в Питер приехал из ма-а-аленького городка, где ни одного ровного забора не было, и все нужники – деревянные. И учился я только три года – я ж пишу с ошибками.

– Там ничего такого не было, – быстро ответил Артём. – Никаких Афин.

– Было-было, – стоял на своём Афанасьев. – Ты москвич, ты гимназист, ты вырос, глядя на Московский кремль, в театр бегал с пяти лет, у тебя особая природа, ты по праву входил туда, а я дворняга…

– Ерунду какую-то говоришь, и всё, – повторил Артём чуть раздражённо: в его понимании это действительно была несусветная ерунда.

Афанасьев хмыкнул.

– Раз ты такой умный, Тёма, поясни тогда мне мой фарт, – сказал он вкрадчиво. – Четыре… да, четыре дня назад пригоняют мне парашу: наши с тобой венички, всю партию, вернули назад в монастырь. С требованием разобраться и наказать. Помнишь, мы с тобой заготовили вкусных веничков с колючей проволочкой? Веничек чекистский, веничек соловецкий, окровавленный веник зари?

Артёму бросило жар в голову: час от часу не легче! Что ж они за дураки были, как такая блажь вообще могла в голову взбрести! Ещё не оброс толком с тех пор, как побрили, а уже готов поседеть с такими новостями.

– Ну, думаю, – рассказывал Афанасьев, – амба. Прощайте, театральные подмостки, я пошёл на Секирку!.. Проходит ночь, и узнаю́, что за эти венички взяли в двенадцатой роте Авдея Сивцева и ещё одного, Захара, из-под Липецка… Помнишь такого?

– Да помню, помню, – ответил Артём, в том смысле, что: продолжай, не тяни.

– Может, они тоже имели наряд по веникам, я не знаю, – сказал Афанасьев. – Хотя вряд ли им пришло бы в голову, как и нам, вязать их колючкой… Не похоже на Сивцева нисколько. Но сидят теперь в карцере за наши забавы именно они.

– Бля, я убью её! – против воли вырвалось у Артёма; он, конечно, всё понял: история эта пошла через Галю, она быстро выяснила, кто виноват в заготовке весёлых веничков, и снова прикрыла Артёма – потому что одного Афанасьева наказывать за такое дело нельзя. Пришлось и поэта тоже с глаз долой упечь – тут как раз вовремя подвернулся покусанный лисами лагерник на их острове, и место освободилось.

Хотя история, конечно, была ещё сложней: Галя могла бы отправить Афанасьева на любую дальнюю командировку, на баланы или на торф – но послала его к Артёму как привет: смотри, тварь, помню про тебя.

Порадоваться во всей этой истории можно было только одному: Галя не уехала.

– Кого убьёшь-то, Тём? – спросил Афанасьев, снова взяв себя за чуб и придерживая, чтоб голова, если что, не укатилась.

“Но разве нельзя по-другому меня было прикрыть, Галя? – спрашивал Артём; слёзы у него на этом ветру были близко, и он несколько раз вдохнул, чтоб остудить заполошное сердце своё. – Галя!” – ещё раз позвал он мысленно, вглядываясь в море.

Ответа ему не было, зато Афанасьев всё смотрел на Артёма.

– Лису Глашу, – сухо ответил Артём, вставая. – Видел, какая стерва?

…Афанасьев нагнал его через минуту, шёл следом как ни в чём не бывало – Глашу так Глашу – и плёл свои привычные словесные узоры.

– Тём, я знаешь что заметил? В Москве солнце заходит – как остывший самовар унесли. В Питере, – и Афанасьев махнул рукой куда-то в сторону, – как петровский пятак за рукав спрятали. В Одессе, – здесь рука взлетела уже в другую сторону, – как зайца на барабане прокатили… В Астрахани – закат такой, словно красную рыбу жарят. В Архангельске – как мороженой рыбой угощали, да мимо пронесли. В Рязани – как муравьями поеденная колода. В Риге – будто таблетку под язык положили. И только тут – как бритвой, – Афанасьев быстро чиркнул указательным пальцем возле шеи, по горлу…

Артёму не было дела до всех этих стихов.

Нет больше никакой поэзии на свете.

Сделав два нагоняющих шага, Афанасьев тихо взял его за рукав и с улыбкой в голосе сказал:

– Я всё равно убегу.

* * *

К запаху надо было привыкнуть.

Лисий смрад висел над островом, иногда солёными сквозняками его угоняло в море – но тут же будто бы приносило обратно: нет, такого нам не надо, живите сами со своим звериным духом.

Афанасьев явно был парень небрезгливый, даром что поэт: ему сразу оказалось всё равно.

И Артём тоже привык в своё время.

Небольшой остров был обставлен щитами, чтоб лисы не убежали к морю.

Людей никто не стерёг – надзорных тут не было вовсе.

В лисьем питомнике каждая лиса имела свою квартиру на ламповом отоплении и небольшой, огороженный земельный участок, за что Крапин, оказавшийся разумным, дельным мужиком, шутливо называл их “мелкими землевладельцами”.

Гулять выпускали только Фуру – одну из лис, любимицу Крапина, в награду за почти домашний нрав; Артём её, естественно, называл Фурией. Дружбы у Артёма с ней не было, хотя он исправно прикармливал её рыбой, зато Крапину лиса едва не бросалась на шею, когда он появлялся.

Приросшие мочки ушей Крапина теперь уже не казались Артёму, как то было раньше, признаком ограниченного ума, но служили теперь доказательством надёжного характера. И ещё – его красный широкий затылок, такой красный, словно его вынули из борща.

Крапин с Артёмом показывали Афанасьеву питомник, готовя его к новой работе.

Пожалуй, Крапин к Афанасьеву по старой памяти относился не очень душевно, памятуя его дружбу с блатными и неустанные картёжные забавы. Но тут, на Лисьем, блатных не было, и Крапин был готов присмотреться заново к рыжему жулику.

– Семьдесят три лисы старых, семьдесят шесть молодых, двадцать голубых песцов и пять соболей… – рассказывал Крапин, сурово цедя слова. – И дюжина кошек.

– Коты на варежки? – спросил Афанасьев.

Крапин не ответил, словно не расслышал.

– Когда у лис пропадает молоко, кошки докармливают, – негромко пояснил Артём.

– А котята на прикорм лисам идут, – пояснил Крапин, который, конечно, всё слышал, и подытожил: – Хозяйство!

Питомник был разделён на улочки.

Вход в каждую лисью квартиру был сделан в виде трубы, чтоб напоминать лисе нору, иначе звери беспокоились и боялись спать.

Лисы, как и люди, стараются жить постоянными парами, но на острове самцов не хватало, отчего пришлось вступить в некоторое противоречие с природой: чужих черно-серебристых мужей гоняли по разным квартирам.

Лисьи случки на Артёма, стыдно признаться, действовали так, что сводило дыхание.

– Вот бы нам так с женбараком устроиться, – вслух мечтал товарищ Артёма. – Почему лис хотят разводить, а поэта Афанасьева нет?

Крапин снова делал вид, что не слышит лукавого говорка нового работника.

Он был из тех людей, что пустых словесных шуток и выкрутасов не любят – хоть и умеют на них отвечать, иногда на удивление точно, – зато Крапин хорошо видел юмор самой жизни.

– …Чем кормим? – отвечал он Афанасьеву, который наглядно завидовал лисьему быту. – Рыбой кормим, бросовый овощ завозят с монастырской главкухни. А поначалу была задача трудная: чем кормить. Отчего-то решили – воронами будем. Ворон много, надо только лов наладить. А ворона знаешь какая умная птица – охо-хо! В общем, на пробу сделали фантик с приманкой, по бокам фантика клей. Ждать не пришлось, ворона тут же прилетела, клюнула, фантик прилип. Ну, думаю, поймаю сейчас. Тут прилетает другая ворона – раз за фантик – и сняла его с носа своей подружки. И обе улетели, прохиндейки.

Крапин скрутил себе самокруточку, ловко работали здоровые пальцы в коричневом от махорки и жира глянце.

Что-то было домашнее в подобных, нередких здесь разговорах, и Артём не первый раз ловил себя на этой мысли. Иной раз просыпался ночью: где Ксива? где Шафербеков? – заглядывал вниз со своих нар – а перед глазами – пол.

…В каждой лисьей квартире была установлена гордость Крапина и его выдумка – лисофон. Чтоб не обегать полторы сотни дворов, Крапин выпросил в кремле оборудование – сделать прослушку для каждой лисы.

– Сидишь в конторе, – пояснял он Афанасьеву, – решил узнать, как дела у Глаши. Включаешь номер её квартиры и слушаешь по лисофону. Если лисята её полаивают и шебуршатся – значит, всё в порядке. Если скулят – значит, у Глаши молока не хватает.

– А если тишина – значит, все подохли, – в тон Крапину закончил Афанасьев; за время работы в театре он немного подрасслабился; хотя и раньше излишним послушанием не отличался.

– …Все подохли, – в тон ему продолжил Крапин, – и ответственный работник питомника, то есть ты, едет на Секирку. Иначе сказать: в погоню за подохшей лисой. И лиса от него далеко не уйдёт.

“О как!” – подумал Артём и подмигнул Афанасьеву: слыхал? А ты думал, ты один тут шутить умеешь, рыжий поэт?

Крапин даже книги читал – что было для Артёма серьёзным удивлением. В монастыре Крапин никогда б себе такого не позволил, а на острове лишних глаз было мало – чего бы и не почитать. Хотя Крапин и здесь старался делать это в одиночестве, и Джека Лондона в руках бывшего милиционера Артём заметил случайно, когда примчал в его домик на прошлой неделе доложить, что Глаша принесла сразу восьмерых лисят – дело небывалое.

Никакой лисофон, естественно, толком не работал – и по лисьим квартирам ходил с проверками Артём. Зверей этих он, признаться, не очень любил и побаивался.

“Лучше б мы коз разводили, – посмеиваясь, жаловался на судьбу Артём. – Надо Галю спросить, нет ли тут козьего питомника… Молочком бы отпоился, похорошел бы…”

– Тут у нас амбулатория, – степенно показывал Крапин; Афанасьев не переставал удивляться, что Крапину, кажется, втайне даже нравилось.

Амбулатория представляла собой одну комнату. В комнате имелся шкаф, полный заграничных лекарств и всяких склянок, стол для записей, над которым висела картонка с изображением лисы в анатомическом разрезе, посреди комнаты стояла мягкая, широкая лавка, уснащённая ремнями, для осмотра лисиц.

…Галя приезжала на остров лишь однажды, две недели назад. На той же лодке, что её привезла, Крапин, наскоро побрившись, отправился докладывать в монастырь о своих достижениях, Галя поговорила с его заместителем по всякой бумажной работе и, пока работники питомника сели обедать, пошла с Артёмом на осмотр лисьих квартир.

На этой лавке они и сцепились друг с другом, как одуревшие. Впрочем, Артём знал, конечно, что медицинская комната была единственной, что закрывалась изнутри.

Посреди их встречи в окно постучали…

…Оборвав дыхание, Галя расширенными глазами смотрела на Артёма, он чувствовал её бешеные ногти в спине…

…Оказалось, чайка прилетела и требует хлеба – это была обычная их соловецкая привычка: тук да тук, угощайте.

Но смешно было только потом, поначалу – совсем нет. Артём до сих пор смотрел на лавку эту с томлением и тихой тоской.

– Микроскоп даже… Рейхерта есть, – продолжал Крапин. – Умеешь пользоваться? – спросил он, не глядя на Афанасьева.

– Рейхертом нет, но… – поспешно, хотя и тут несколько валяя рыжего дурака, отвечал Афанасьев.

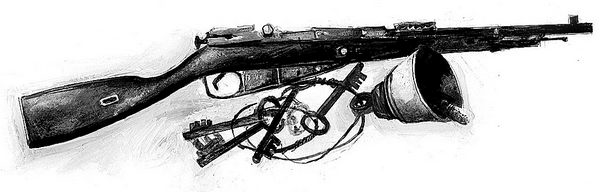

– И не надо, – оборвал его Крапин, – будешь пользоваться этой штукой, – он развернулся и направил в лоб Афанасьеву натуральный пугач.

Афанасьев скосился на Артёма: что, мол, такое? Артём пожал плечами: и такие здесь шутят шутки.

– Сдаюсь, – сказал Афанасьев, но руки вверх не поднял.

– Глисты у всех лис, – пояснил Крапин. – От глистов помогают американские облатки. Только лиса не знает, что ей нужно их глотать, поэтому приходится использовать этот инструмент.

Крапин повернул пугач в сторону и выстрелил в картинку с лисой. Отскочив от стены, на стол упала белая облатка.

– Главное, приспособиться к этой работе, – объяснял Крапин, по-прежнему не глядя на Афанасьева. – Бывший наш напарник был опытным домушником, поэтому ходил с пугачом по лисьим квартирам. Стучался и на вопрос “Кто там?” стрелял в рот появившейся хозяйке. Но Глаше такое обращение надоело, и она его укусила… А меня тоже третьего дня покусали, – поведал Крапин, обращаясь исключительно к Артёму. – Везли на самолёте из Кеми трёх молодых лисиц… Тряска, бензин – видно, одна очумела совсем. Стал выгонять их, уже на острове, – она меня хвать за руку. Боялся, загноится, – но вроде ничего, – Крапин засучил рукав и показал сухо подживающие следы лисьих челюстей. – Так что ты продумай, как тебе половчей выполнять свою работу, – сказал Крапин, наконец повернувшись к Афанасьеву и передавая ему пугач.

– Можно рыбу бросать лисе, она рот раскроет, и тогда ей в пасть: бах! – предложил Афанасьев крайне серьёзно.

– Можно, – не менее серьёзно отвечал Крапин. – Но за одну потерянную облатку работник получает дрыном по хребту, я дрын с острова привёз, не забыл… А за вторую – уезжает на обозначенную ранее Секирку, сидеть на жерди и запоздало раскаиваться.

Афанасьев наскоро сложил понимающую физиономию, подогнав одну бровь ко второй уголком и огорчительно поджав свои всегда розовые, будто чуть вспухшие, далёким девкам на радость, губы.

– Тут у нас зубной кабинет, – толкнул следующую дверь Крапин. Афанасьев присвистнул. – Только лисам лечат не плохие зубы, а хорошие – самые острые резцы…

В отдельной, крытой сарайке располагалась ещё и фотография: специально для лис. Фотографировал сам Крапин: у бывшего милиционера обнаружилось множество полезных навыков.

– Щёлкните меня, гражданин начальник, – запросился Афанасьев, зачем-то подтягивая свои новые хлопчатобумажные штаны. – Не помню, когда последний раз фотографировался.

– У нас после того, как фотографируют, – снимают шкуру, – без улыбки ответил Крапин, сворачивая новую самокруточку.

Возле фотографии лиса играла с местным молодым псом, родившимся в тюрьме, о чём он вряд ли догадывался.

Собака наскакивала и вроде бы брала силой и задором, но всякий раз лиса бесшумно выворачивалась. Красивый хвост свой при этом она держала палкой, чтоб не запачкать: кокетка, да и только.

– Пёс радуется, что он сильней, – сказал Крапин. – Пёс – дурак. Он только думает, что может укусить. А она от природы – убийца. И если что не так – сразу же убьёт.

Артём незаметно всё поглаживал большой палец о средний и указательный, словно пытаясь вспомнить то ощущение, когда он, пальцами вцепившись в лавку… смотрел на Галю и дышал.

* * *

Ночью лиса ходила по крыше.

Дом несколько дней как топили. Потрескивало не только в старой печи, но и стены отзывались – кряхтя, и потолки – удивлённо, и полы – с укоризною.

Ночи вернулись тёмные, словно прокопчённые и промёрзшие до самой сердцевины за то время, пока их всё лето держали взаперти.

Пахла ночь то лисьим, то селёдочным хвостом, и, если приходилось выйти во двор по нужде, – сырой, отдающий смрадом ветер толкал в затылок.

Появились звёзды – всё лето их не видел, веснушчатые, как рука владычки, но и они тоже будто отдавали селёдкой.

С улицы неизменно хотелось в избу, в тепло; жаль, чая совсем не было, и ягод тоже – а то как чайку хорошо, когда звёзды в окне и мутный, пересоленный ветер, подвывая, носится туда-сюда, словно потерял свой ошейник.

Афанасьева заселили в одну комнату с Артёмом, и они заняли общую, на полу застеленную, лежанку.

– …Возле Йодпрома, – рассказывал Афанасьев, которому не спалось, – поймали, не поверишь, Тёма, дедка одного. Оказалось – монах, жил в какой-то норе, питался корешками и ягодками… Может, и прикармливал кто – но сам он сказал, что жил молитвой.

Артём, который уже готовился спать, открыл глаза и увидел в свете уличного фонаря растрекавшийся, давно не белённый потолок.

– Говорят, дед и не знал про то, что теперь тут лагерь, и семь лет к людям не выходил, – тихо засмеялся Афанасьев. – Его подержали три дня в ИСО, ничего не добились и отправили в Кемь: иди работай, дедушка, антихрист пришёл, от него в лесу не спрячешься… Так он, неведомо как, опять вернулся на остров с целью залезть в нору поглубже и больше уже не вылезать… Но тут его уже быстро поймали и определили на этот раз в четырнадцатую роту.

Рассказ свой Афанасьев вёл, опираясь рыжей башкой на руку, но рука затекла, и он повалился на спину.

– И что? – спросил Артём, повременив.

– Дед? – беззаботно отозвался Афанасьев. – Доходит уже. В норе оказалось проще выжить, чем в четырнадцатой роте.

“А я знаю этого отшельника”, – подумал Артём, но ничего не сказал.

Вместо этого спросил:

– А твои друзья как? Не передохли?

Афанасьев притих, раздумывая.

– Какие друзья? – спросил так, вроде бы и не догадавшись.

– Да блатные, – ответил Артём; он втайне мечтал, чтоб однажды набежала одичавшая резвая волна и всех его неприятелей разом унесла в море.

Афанасьев вздохнул.

– Нет, Тёма, они мне не друзья. У вора вообще не может быть друзей. Может, ты думаешь, что блатной – это привычка брать чужое, подлый характер и гнусные повадки? И ещё речь – ну да. Слышал, как они разговаривают? – Артём слышал, но забыл; Афанасьев с ходу напомнил, чуть, в меру, подгнусавливая: – “Из-за стирок влип: прогромал стирочнику цельную скрипуху барахла. Но тут грубая гаца подошла, фраера хай подняли. Чуть не ступил на мокрое!” Я, Тёма, все эти слова знаю, и повадки их запомнить смогу, и характер себе испортить, и заиметь привычку брать чужое и не раскаиваться о том. Но, Тёма, перекрасить свою фраерскую масть я не смогу всё равно! Вор – это другое, чем мы с тобой, растение! У него на месте души – дуля, и эта дуля ухмыляется и показывает грязный язык. Вором нельзя стать на время, поиграть в него тоже нельзя, вор – это навсегда. Они воры не потому, что ведут себя, как воры, а потому, что больше никак себя вести не умеют… Я для них в самом лучшем случае – порчак. Знаешь такое слово, Тёма? Порчак – это и не фраер, и не вор, а так, подделка. От фраера ушёл, вором не стал – такого колобка съедают первым… Лучше уж фраером оставаться и не строить из себя.

Афанасьев, видимо, что-то вспомнил важное и занимательное, отчего привстал на локте.

– Тебя, Тёма, знаешь как назвали они однажды? Я слышал случайно! “Битый фраер!” Вот как! Битый фраер, Тёма – это хорошо, это почти уважение. Они и тебя зарежут, причём с большей охотой, чем обычного фраера, – но в твоём случае им уже будет чем похвастаться… Заслужил, Тёма, точно тебе говорю. Я сам, брат, – тут Афанасьев понизил голос, – не ожидал, что ты так долго проживёшь… Хорошая у тебя звезда. За пазухой её носишь, наверное?

Артём, сам не понимая своего движения, положил руку на грудь, будто под рубахой у него действительно что-то было.

По крыше опять прошла лиса, словно выискивая лаз в тёплые комнаты, к запахам съестного.

Афанасьев посмотрел наверх и спросил:

– Ты, поди, и смерти не боишься? Думаешь, и нет её?

В полутьме Артём заметил, что его товарищ даже кивнул головой вверх, словно это не лиса, а самая смерть там и бродила.

– А что, есть? – спросил Артём.

Он-то наверняка знал, что лиса.

Рыжий поэт снова упал на спину, но вытянул обе руки перед собой, растопырил пальцы и стал их рассматривать.

– Мне тут Кабир-шах… или Курез-шах?.. кто-то из них рассказал, что смерть – путешествие. Самое любопытное в жизни. Настолько любопытное – что только сиди и радуйся, как перед спектаклем… – Уронив руки, Афанасьев помолчал, собираясь с мыслями; выдохнул и сказал: – Ждёшь его, ждёшь, этого путешествия, высунул голову за кулисы, а тебе щ-щёлк! – и голову ножницами отрезали – огромными такими, ржавыми. Башка упала, вот тебе и всё путешествие. Только из безголового тела разная жижа льёт напоследок, и спереди, и сзади.

Неожиданно Афанасьев начал чесать щёку – частым собачьим движеньем, разве что искры не летели из-под когтей от такого хруста.

Артём посмотрел на это как на привычный афанасьевский финт; собственно, так оно и было.

Что до слов, сказанных Афанасьевым, – Артём вроде бы понимал их смысл, но оценить мог только красоту слога, потому что – его товарищ был прав – никаких ножниц он не чувствовал и представить их перещёлк под собственным подбородком так и не научился, хотя возможности для этого в последнее время ему были предоставлены не раз. Должно быть, знать о своей смерти – не самая важная наука на земле.

– …В общем, такие путешествия не в моём вкусе, – досказал Афанасьев, начесавшись. – У меня есть другое предложение из области географии. Готов меня слушать, Тёма?

– Говори, Афанас, – сказал Артём; хотя откуда-то знал заранее, что сейчас сказанное ему окажется ненужным и лишним.

Афанасьев, перевалившись на грудь, встал и, скрипя половицами, подошёл к окошку – долго вглядывался, даже рамы потрогал.

Потом вернулся назад и постоял у дверей, прислушиваясь.

– Здесь точно никого нет? – спросил он.

– Разве что лиса, – сказал Артём.

– А этот ваш… лисофон – сюда не мог Крапин провести?

– Всё, что ты сейчас скажешь, сразу идёт радиограммой в информационный отдел, – ответил Артём. – Утром по соловецкому радио перескажут вкратце.

Афанасьев ещё покружил с минуту, в полутьме натыкаясь то на стул, то на собственные ботинки, которые по лагерной привычке принёс в комнату, а не оставил, как его товарищ, у порога.

Потом наконец уселся рядом с Артёмом и задыхающимся то ли от восторга, то ли от волнения голосом поведал примерно следующее.

Бурцев уже месяц как назначен старостой Соловецкого лагеря.

Услышав это, Артём только покрутил головой: стоило уехать, как в лагере началось чёрт знает что. И неясно, радоваться или огорчаться тому.

Пока Эйхманис собирал дела, а Ногтев ещё не вступил в должность, Бурцев успел высоко подняться. Работая в ИСО, он исхитрился собрать материал на чекистское руководство, которое, как выяснилось, состояло наполовину из кокаинистов и сифилитиков. Пользуясь этим материалом, Бурцев получил серьёзную власть и разнообразные полномочия.

Дело доходило до того, что он сажал чекистов среднего звена в карцер – и никто на него пожаловаться не мог, потому что все жалобы шли через его бывший отдел в ИСО, где Бурцев оставил своего человека, тоже из бывших колчаковских офицеров.

“Самым интересным на берегу не угостил, – мельком подумал Артём про Афанасьева, от таких вестей по примеру товарища начавший поглядывать то в окно, то на двери. – Припас до ночи… дичь свою жареную…”

Красноармейцев из надзора Бурцев держит в натуральном страхе: ввёл палочные наказания за пьянство и грубые дисциплинарные нарушения. Заодно Бурцев давит всех, кто попадается под руку – и блатных, и каэров, и бытовиков, и бывших социалистов, которых не терпит с особо мстительным чувством.

Случай с Мезерницким Бурцеву был даже выгоден: он сам занялся допросами, чтоб его смутные дела оказались в тени; к примеру, зубы Шлабуковскому именно наш Мстислав и выбил.

Шлабуковского Эйхманис спас, но в целом всему происходящему не препятствовал. Собственно, никаких причин для того и не было: надзорные перестали насиловать девок из женбарака, а чекисты больше не устраивали громких кутежей, показательных пыток – вроде комариной на берегу Святого озера, и пьяной стрельбы по-над головами во время общих разводов.

Но главной затеей Бурцева был отбор боевой группы для побега. Из кого она набрана, Афанасьев не знал, но догадывался, что это в основном бывшие белогвардейцы и несколько портовых мастеровых. В ближайшее время, пока не закончилась навигация, в течение одной ночи эта группа обезоружит конвойную роту, взорвёт маяк, разрушит радиоточку, разорвёт телефонную связь, захватит пароход “Глеб Бокий” и уйдёт в Кемь. А оттуда – в Финляндию.

Артём молчал.

“Ну и кто на этот раз клоун?” – спросил он сам себя. Ему показалось, что он даже думает шёпотом.

Афанасьев сидел, не шевелясь, выжидательно глядя на Артёма.

Лиса наверху нашла самое тёплое место возле трубы и тоже утихла.

– Я не побегу, – сказал Артём.

Они ещё помолчали.

– Не побежишь? – переспросил Афанасьев, словно что-то могло измениться за минуту.

– Нет. Зачем ты это мне рассказал?

– Ну, раз не побежишь, то… – начал Афанасьев, но споткнулся… подумав, продолжил: – Тёма, я знаю наверняка: у тебя есть блат. Меня отсюда надо вывезти. Чем скорей, тем лучше. Я сам ничего не могу придумать, чтоб уехать, – Крапин меня не послушает. Разве что саморуб сделать… или самолом – но куда я потом побегу со сломанной ногой или без пальцев на руке?.. Выручи, Тём. Переправь меня, пожалуйста. За лекарствами, за чем угодно. Пусть меня даже в карцер посадят на большом острове, перетерплю. Когда всё это затеется – меня освободят… Тём?

“А пусть тебя лисы покусают, Афанас – и поедешь в больничку”, – хотел пошутить Артём, но не стал – какие тут шутки: всё стало несмешное вокруг.

– Спим до завтра, – сказал он и решительно полез под одеяло.

Накрылся с головой, отвернулся к стене и заснул быстро.

Почивал крепко: ему отчего-то нравилось, что лиса свернулась у трубы и сторожит их утлый домик. Хотя бы в трубу теперь точно никто не заберётся.

* * *

Утром Артём, надевая штаны, выронил из кармана сложенную вдвое пачку соловецких денег – на Лисьем острове он получал самую высокую за всё его соловецкое житьё зарплату, а тратить её было некуда: магазины все остались на большом острове.

– Я тебе три рубля должен, Афанас, – сказал он весело; Афанасьев ещё дремал, но уже жмурился на звук человеческого голоса и пытался зарыться глубже в одеяло. – Помнишь, в больничке мне давал? – не отставал Артём.

– Помню, – бормотнул Афанасьев в подушку.

– На, держи, – сказал Артём; дождался, пока Афанасьев развернётся, откроет глаза и протянет руку за деньгами. – Во-от. И больше со мной на вчерашнюю тему не говори, – отчётливо и доброжелательно попросил он.

Афанасьев потёр глаза и уселся, исподлобья поглядывая на товарища. Артём два раза встряхнул свой потрёпанный, лисами пропахший пиджак и, не без изящества взмахнув им через плечо, тут же попал в рукав.

– В монастырь смогу уехать? – спросил Афанасьев глухо.

– Будет возможность – поедешь, я помогу, – ответил Артём легко, словно речь шла про кружку чая, которую обещал налить, – а нарочно ничего придумывать не стану, прости, Афанас.

Тот кивнул и ещё раз протёр кулаками глаза.

– Сколько времени? – спросил Афанасьев. – Ни колокола, ни гудка не слышал…

– Восемь уже, милый, ты своё переспал давно, – ответил Артём. – Тут ни колоколов, ни гудков – здесь свобода, равенство и тунеядство! Пойдём лис кормить, а потом и себе стол накроем… Сегодня банный день – надо до вечера как следует измазаться, чтоб воду попусту не переводить.

– Здесь и баня есть? – наконец проснулся Афанасьев.

– А то, – посмеивался Артём. – Крапин с дрыном знаешь как пропаривает.

– Надо бы нам наши венички из монастыря запросить, – пошутил Афанасьев.

Артём тоже засмеялся. Утро начиналось весело. Бежать куда-то было совершенно незачем.

С тех пор как погонщина – работа из-под палки – прекратилась вовсе, Артём почувствовал, что сильно повзрослел, разросся душой, всё внутри стало будто на два размера больше. Он помнил, как в юности, лет в четырнадцать, поймал себя на мысли, что, заходя в кладовку, ему нужно чуть-чуть нагибаться – дорос наконец. Теперь он ходил по свету с твёрдым чувством, что где-то надо бы немного преклонить голову, а то снесёт до самого затылка, или пройти боком, потому что всей грудью в проём не помещаешься – но где преклонить, где посторониться?

Оказалось, что дурная, на износ работа расти не помогает, но, напротив, забивает человека в землю по самую глотку. Человек растёт там, где можно разбежаться, подпрыгнуть, спугнуть птицу с высокой ветки, едва не ухватив её за хвост.

Под утро прошёл дождь, неопрятный и многословный, согнал лису с крыши, взмесил грязь, запах поднялся ещё гуще – но Артёма всё это забавляло; у него уже имелись калоши, он раздобыл пару Афанасьеву, и они вдвоём чавкали, увязая и матерясь, до лисьего питомника, откуда уже раздавался нервный лай: жрать! жрать!.. Никакого лисофона не надо.

Лис кормили раз в день, в обед, но кормящих самок и подрастающих лисят прикармливали ещё и с утра.

Завтрак готовили им загодя и потом разносили. Лисята жили на верандах, покрытых проволочной сеткой, – чтоб гулять на солнышке, а не только сидеть в норе.

Солнышко, правда, сегодня было совсем далёкое и будто подостывшее, в мурахах простуды.

Беспечно переругиваясь с Афанасьевым, который вооружился пугачом и предлагал для начала испробовать его хотя бы на Артёме – “…у тебя ведь тоже могут быть глисты?” – Артём старался не думать про Бурцева, потому что даже мысленное произнесение этого имени тревожило, наводило смуту, хоть и замешенную на уважении: вот он какой оказался – бесшабашный офицер, гордец, упрямец, лихач – но лихач организованный, импровизаций не терпящий, железный, как машина.

“Я бы так не смог”, – вот всё, что понимал Артём; и понимал он это, наверное, впервые в жизни – потому что, видя остальных людей и зная их поступки, он догадывался, что либо умеет, как они, и даже лучше, чем они, либо и не хочет вовсе на них походить.

…Из этого ряда, безусловно, выпадал Эйхманис. С Эйхманисом Артёму и в голову не пришло б себя сравнивать – с тем же успехом он мог сравнить себя с Цезарем или с Робеспьером.

Эйхманис был старше Артёма лет на пять или семь – стоило бы сказать, что эти годы выпали на Мировую и Гражданскую войны, – но суть располагалась где-то ещё глубже… Артём втайне догадывался, что Эйхманис был старше – навсегда.

Что таилось в столь звучном слове, понимать было не обязательно: навсегда, на целую жизнь, на одну ампутированную душу, на один, в конце концов, ад… Но и эти слова тоже, по совести говоря, ничего для Артёма не значили, и смысл их он взвесить не мог: ну, душа, ну, ад – положил одно слово на одну ладонь, второе на другую – веса никакого нет в них, ладони – пусты и мёрзнут.

Картошка с треской весит больше, чем совесть, а клопы наглядней ада.

…Однако неистреблённое даже здесь, в этих стылых местах, мальчишеское чувство царапалось внутри с вопросом: а кто оказался бы сильнее, сойдись они – взвод на взвод или один на один – Эйхманис и Бурцев? Не то чтоб в элементарной драке, а в каком-то другом поединке, где было бы задействовано всё: и штык, и дерзость, и ум, и сумрачное прошлое каждого из них.

Артём улыбнулся и покрутил головой – вроде бы заматерел, покрылся новой кожей, толще прежней, а дурацкая, детская мысль – нет-нет да и плеснёт хвостом.

Он даже не мог бы признаться себе, кому б в той схватке желал поражения, а кому победы.

“…Может, Троянский прав и ты стал рабом, полюбившим своё рабство?” – спросил себя Артём.

“…А если бы Мстиславу Бурцеву потребовалось сейчас меня расстрелять – ни за что, а просто во имя исполнения своей великолепной затеи – он сделал бы он это?” – размышлял Артём дальше.

Поймав себя на крючок этим вопросом, Артём даже поёжился, потому что ответ был ясен: конечно, расстрелял бы.

“…Отчего же я тогда должен желать Бурцеву удачи?” – продолжал себя пытать Артём.

“…Оттого, что Эйхманис тебя на минуту пригрел, и твоя жалкая человеческая душа сама себе вставила кольцо в губу – и бегает за тенью хозяина, который к тому же уехал, оставив тебе в подарок свою бывшую шалаву…” – издевался над собой Артём; и снова гнал от себя все эти мысли, потому что жизнь его не нуждалась в них нисколько, жизнь его нуждалась только в продолжении жизни.

“…Не говори так о Гале”, – попросил он себя: за Галю ему отчего-то было куда больней, чем за всё остальное – в числе остального значился и сам Артём.

Афанасьев, которого Артём уже минуты две как вроде слышал, но не слушал, продолжал дурачиться, спрашивая про всё подряд, как рыжий переросток, оставленный на третий год доучиваться.

Наверное, поэта именно потому душевно тянуло к Артёму, что с ним он мог побыть самим собою – дурашливым дитём, – чего в лагере себе ни с кем не позволишь.

И не за то же ли самое и Артём ценил Афанасьева?

– А что это у вас лиса трёхногая? – с деланым испугом любопытствовал Афанасьев. – Съели с Крапиным одну ногу? Думаете, никто не заметит? Решили, что чекисты только до трёх умеют считать?

– Это Марта, – отвечал Артём, благодарный за то, что Афанасьев всё-таки избавил его от занудных размышлений. – Она убежала в прошлом месяце, – здесь Артём со значением посмотрел на Афанасьева, – и попала в капкан. Отгрызла себе ногу, чтоб дальше бежать. Представляешь, какая сила воли?

Афанасьев ненадолго стал серьёзным, впрочем, серьёзности сомнительной – потому что, оценивая, он осматривал свою руку, как бы прикидывая: а если мне попадётся капкан? как тогда я?

К Марте недавно привели самца – они зажили вдвоём, и дело у них шло на лад: Артём вчера видел, полюбовался с минуту, до лёгких спазмов в груди.

– А самцу – то, что у неё три ноги, не мешает? – с интересом и сомнением спросил Афанасьев.

– Нет, – ответил Артём.

Афанасьев ещё подумал и впервые без малейшей улыбки сообщил:

– Я б не смог.

– Ну да, – согласился Артём, – …хотя сейчас редко встретишь женщину с тремя ногами.

…Так хохотали по поводу трёх ног, – Афанасьев с его фантазией, похоже, отлично себе это представил, – что сначала напугали и Марту, и её самца, а потом не заметили Крапина.

– Здра, гражданин начальник! – по привычке большого лагеря заорал Афанасьев – на Лисьем так кричать было не принято.

Крапин сморщился и сделал такое движение, словно собирался Афанасьева скомкать и спрятать в карман, чтоб потом выбросить в печку.

– Артём, как думаешь, кто там? – спросил Крапин, показывая на море.

По морю шла моторная лодка. Люди в лодке пока были неразличимы.

Афанасьев, заметил Артём, обрадовался так, словно это Бурцев за ним послал: ну, мы плывём в Финляндию или нет?

Крапин же был немного встревожен: он недавно отчитался за всех лис, фотографии отвёз, что ещё? Может, новый начальник лагеря Ногтев требует его теперь?

Все трое вглядывались, и хоть глаза у Афанасьева с Артёмом были помоложе, бывший милиционер всё равно первым разглядел гостью.

– Галина к нам, – сказал Крапин. – Что-то она зачастила. Наверное, решила себе шубу заранее присмотреть, стерва.

Афанасьев скосился на Артёма и смотрел не отрываясь, чуть подрагивая губами.

Артём сначала терпел этот взгляд, потом повернулся и без особого расположения спросил:

– Чего смотрим, Афанас? Глаза застудишь.

– Хотел тебе сказать, Тёма, – добродушно, нисколько не обижаясь, прошептал Афанасьев, переведя взгляд на спину уходящего к маленькому деревянному причалу Крапина. – Знаешь что ещё было в лагере – сдуреть, и только.

– Говори быстрей. – Гости уже причаливали, а Галя встала, но лодка начала раскачиваться, и она снова присела на лавку в лодке.

– У твоего Троянского есть коллега в Йодпроме, – весело щурясь, рассказывал Афанасьев, – такой же высоколобый. К Троянскому приехала мать, а к тому на том же пароходе – дочь, на свиданочку. Я её видел: нечеловеческой красоты, как весенним цветком рождённая…

Артём вздохнул: ну, быстрей же рассказывай, зачем мне этот Троянский вообще, и эта дочь из цветка.

– Через две недели, – размеренно продолжал Афанасьев, отчего-то уверенный в том, что Артёму это нужно услышать, – гражданин Эйхманис девушку к себе вызвал и говорит: “Выйдешь за меня замуж – отца немедленно отпускаю!” А отец только три месяца отсидел из пяти своих лет. Она тут же отвечает: “Выйду, согласна, только отпустите папашу!”

Артём вздрогнул и, не веря, вперился в Афанасьева. История эта, на первый взгляд, Артёма не касалась вовсе – но с другой, не до конца понятной стороны – ещё как касалась. И Афанасьев, сволочь, откуда-то знал об этом.

– Дальше что? – спросил Артём, поглядывая то на сходящую Галину и встречающего её Крапина, то на Афанасьева.

– И отпустил, – сказал Афанасьев.

– Врёшь, – сквозь зубы процедил Артём.

– Весь лагерь про это знает, – спокойно ответил Афанасьев. – Отец этой красавицы уехал вместе со Шлабуковским, на одном рейсе, а она – уже с Эйхманисом, вот на днях. И говорят, они уже поженились, прямо в Кеми, чтоб до Москвы не тянуть…

Артём пальцами надавил себе на виски, наскоро соображая, как бы отнестись к очередной обескураживающей вести с острова.

– Ох, Афанас, – почти застонал Артём. – У тебя, надеюсь, больше нет новостей? Союзники в монастырь не прилетели на дирижабле? Ленин не ожил? Тунгусский метеорит обратно не улетел на небо?

Афанасьев подумал и ответил:

– Нет, такого не было.

* * *

“Моё закружение. Моя тёплая. Милая моя, сердечная. Как ты нужна мне”, – повторял Артём целый день. Никогда и никому таких слов он не говорил.

Но и Гале не мог сказать. Крапин взял её в оборот и вообще не отпускал – один раз только отлучился на минуту, забежал в свою отдельную избушку, вернулся оттуда в начищенных сапогах и наодеколоненный.

Ему ужасно польстило, что он разгадал причины её приезда – видимо, Галя сразу, ещё на причале, шепнула Крапину про шубу. Улучив минутку, он насмешливым шёпотом похвалился Артёму: “Насквозь вижу – так и есть: приехала себе зимние наряды выбрать, стерва…”

“Эх ты, Пинкертон, – подумал Артём. – Столько жулья поймал, а одна баба тебя сбила с панталыку…”

Галя была в красиво повязанной косынке. Ей очень шло. От Гали, верно, исходил такой женский ток, настолько полна была эта женщина готовностью к человеческим горячим забавам, что и все остальные работники питомника – и лисий повар, он же снабженец – один из бывших содержателей подпольного притона, и матёрый советский казнокрад, зам Крапина по бумагам – он же заведовал радиосвязью с островом, которая, кстати, ни черта не работала, и водитель моторки, который Галю привёз, – совершенно уголовного вида, с двумя выбитыми зубами в хищной пасти, как она не боялась с ним ездить, и, собственно, грудь расправивший Крапин, – все заметно повеселели и стали словно подшофе.

Один Афанасьев держался поодаль, хотя на проходящую мимо юбку всё равно косил, изучал, как она сидит да на чём. “Танцы, что ли, объявили на вечер?” – сердился Артём, с неприязнью рассматривая мужиков.

“Никто не догадывается, – безо всякого удовольствия думал он, – что всё это… мне привезли… Так что утритесь!”

Он вспоминал, как Галя через голову, суматошно, почти с яростью снимает свою гимнастёрку – и открываются её белые, чистым мылом мытые, но всё равно чуть пахнущие по́том подмышки, и будто всплёскиваются – как свежайшая простокваша в огромных плошках – её груди, и своей жадной, цепкой, злой рукой она тянет Артёма к себе, и быстрыми движениями трогает его другой рукой по спине, по шее, по затылку, по бедру – даже не гладит, а словно бы обыскивает: где?.. где у тебя?.. где у тебя там было это?

…у Артёма начинало сводить сердце, он останавливался ненадолго, смотрел по сторонам, как прибитый солнечным ударом. Афанасьев тоже вставал и молча дожидался, иногда продолжая трепаться ни о чём, привычно пересыпая слова красивые со словами корявыми и любуясь получившейся картинкой, а иногда замолкая и Артёма разглядывая с ироничной нежностью.

“…как же, никто не догадывается, – поправлял Артём сам себя, – когда Афанас знает всё! Откуда он знает, собака такая?”

…и снова отвлекался на Крапина: Артём впервые в жизни испытал чувство ревности – вот ведь оно какое, и не знал за собой. Разве что зубами не скрипел, а так – и в жар бросало, и в холод, когда Галя ушла в домик Крапина попить чаю. Весь извёлся, когда Крапин повёл её в амбулаторию… там же эта лавка… кто знает эту сумасшедшую стерву?.. Впору было бежать по кустам к окошку и, как чайка клювом, стучать в стекло.

Весь день ходил сам не свой. Обедать не стал.

– Не будешь? – спросил Афанасьев, кивая на его миску с пшёнкой и рыбьим жареным хвостом. – И правильно, – и сам доел.

“Неужели она так и уедет ни с чем?” – повторял Артём, выходя на улицу, втягивая живот и с трудом глотая слюну.

К вечеру поднялся тяжёлый, сумрачный ветер, щиты, ограждающие остров, трещали, несколько повалилось. Их заново подняли, закрепили, от души промёрзнув, пока работали… лисы попрятались по квартирам…

Море подпрыгивало, словно заглядывая: а что там за щитами, есть ли что живое?

Водитель моторки сказал, что возвращаться опасно – можно перевернуться.

Галя дождалась, когда Крапин предложит остаться – а сделал он это немедленно – и, вроде как подумав, согласилась.

“Спасибо, Господи!” – воскликнул Артём, чуть не клацнув зубами на радостях – этот бешеный ветер: он бы обнял его, если б мог ухватить.

Посмотрел на Крапина и понял, что этот немолодой волчара думает то же самое, только без Господа – кого там, интересно, благодарят бывшие милиционеры?..

– То верное решение, разумное, – громко приговаривал он, ласково щурясь. – Оттого, что нынче у нас баня. Цените баньку? – и заглядывал Гале в глаза с таким видом, словно вопрос о том, кто будет её банщиком и как следует пропарит, был уже наполовину решён. – Мы и венички наделали загодя, – добавил Крапин; звучало это как: я давно тебя ждал, приготовился.

Артём подумывал – а не броситься ли Крапину на плечи, чтоб вывернуть эту его красную, плешивую башку на широкой, в борще проваренной шее.

Про баню Галя, как положено молодой воспитанной женщине, к тому же чекистке, ничего не сказала… но отправилась туда первая – не по деревенскому уставу, где бабы всегда ходили последними.

Ветер ещё не стих, но мужики всё равно сидели на крытом крылечке амбулатории, ровно напротив бани. Крапин вышел было покурить на улицу, но на таком ветру его самокрутку, как ни прятал в руке, выдуло за полминуты, и он вернулся назад.

Остальные по очереди оглядывали баню в надежде, что то ли Галя забудется и выйдет голой на крыльцо подышать, то ли вдруг обнаружится ранее не замеченная расщелина в стене, то ли целый угол баньки на ветру вдруг рассыплется… А что, разве такого не бывает?

Артём плюнул и пошёл на обход острова – может, опять щиты повалило.

Небо почернело, море варило свой свинец, холодно было по-настоящему – ветер на пустых пространствах будто пытался отобрать одежду: раздевайся догола, пацан, буду тебя рвать на части и по кускам рыбам бросать…

– Да пошёл бы ты ко всем своим солёным соловецким чертям! – вслух ругался Артём, еле шагая.

“Как же тут зимой выживают?” – впервые задумался он, отмахиваясь рукой.

Щиты стояли на месте, трепеща.

Возле причала вышел к морю: то всё больше впадало в буйную, чернеющую истерику. Поймал себя на лёгком страхе – что остался совсем один перед этой громадой. Стоял поодаль, зачарованный и застывающий.

…В пенящихся водах неожиданно увидел здоровое бревно. Через полминуты его легко выбросило на берег.

В бревне было сажени три.

Артём с опаской приблизился, поглядывая в море: кто его бросил – ведь он где-то там.

Бережно потрогал бревно рукою – как будто могло ожить, вскрикнуть.

Заметил на нём выбитую топором надпись. Уже уверенней счистил рукою налипшие водоросли и прочитал: “Спасите нас. Соловки”. Каждая “с” была острая, как наконечник стрелы.

Подумал немного и с неожиданным остервенением покатил бревно обратно к воде, как будто кто-то его мог приметить за этим чтением и надо было скорее избавиться от улики.

“Я не умею читать, – пришёптывал он. – Значит, это не мне…”

Столкнул бревно в воду и, не оглядываясь, быстро пошёл. Сначала чувствовал, что бревно, заново брошенное в море, может нагнать и ударить концом в спину… потом прошло.

Нет ни моря, ни ветра, ничего, а только маленькое окошко в бане.

Как было б хорошо, когда никого б тут, на Лисьем острове, не было, – мечтал Артём: и он один встречает Галю на берегу, и они сразу целуются в губы – ах, как прекрасно любимую женщину поцеловать в губы – разве что-то может быть лучше на свете?

Поцелуй был бы сначала солёный от моря, потом чуть пресный от долгого ожидания, и затем сразу сладкий, и сладкий, и снова сладкий от счастья.

…В баню Артём ввалился готовый к жару и порке соловецкими вениками безо всякого снисхождения.

Там уже грелись мужики.

Крапина Галя так и не позвала, поэтому он попытался сорвать душу на лисьем поваре – тот вскоре заголосил, сбежал остужаться. Казнокрад минуту-другую крепился, но, когда разозлённый его стойкостью Крапин щедро плеснул на каменку и повёл веники по новому пылающему кругу, тот тоже, выпучив глаза, поспешил в сторону кадки с холодной водой, куда сразу уронил голову в надежде, что не даст довариться вкрутую мозгам…

И только Афанасьев вытерпел пытку – он, догоняя свой чуб, порыжел всем телом, но даже не вскрикивал, терпел, закусив руку и зажмурившись…

Пошатываясь и хватаясь за почерневшие стены, вышел голый прямо на улицу.

– Куда ты, там же эта… баба, – попытался остановить его лисий повар, но Афанасьев ничего не слышал.

На Артёма у Крапина сил уже не хватило.

Артём забрался на верхний, усыпанный берёзовыми листьями полок и запропал в своём блаженстве, вытянув ноги, накрыв голову руками, выдыхая так, словно бы плыл в кипячёной реке… вдруг поймал себя на мысли, что он всё равно счастлив – в этой соловецкой дали, в несвободе, окружённый людской болью, на маленьком, пропахшем лисами островке, неподалёку от сумасшедшей женщины, которую полюбил – ведь полюбил же?.. – а она лежала здесь, сейчас, на этой лавке, голая… найти бы хоть каплю, с неё скатившуюся…

Счастлив даже от Афанасьева, который пришёл с улицы, нахлёстанный теперь уже ветром, завалился в парилку и холодной, мокрой рукой стукнул Артёма по ляжке:

– Ну-ка, подвинься!

Артём перевернулся на спину, потом уселся, свесив ноги, время от времени растирая правой рукой пот и грязь по груди и слушая уверенное биение своего сердца.

Афанасьев поддал.

Каменка зашипела, что твой Змей Горыныч, пойманный на цепь и мучимый людьми, которых он, дай ему волю, поприжарил бы. Дыханье этого Змея было пряное, ароматное, потому что кормили его с тех пор, как забрали в плен, только травкой да корой.

Ожгло затылок, Артём чуть пригнулся, перетерпел и через краткое время почувствовал, как сердце побежало быстрей, словно пробивая себе путь наружу из грудной клетки. Пот полил в новые четыре ручья, и счастье стало гуще и горячей.

– Душа спеклась, как картошка-пеклёнка, – сипло сказал Афанасьев. – С такой душой жить проще будет теперь…

* * *

Вечер получился вовсе удивительным.

Ужин повар накрыл в административной избе, за большим столом – наверное, Крапин велел, да и можно было это понять: не к себе же ему звать Галину ужинать? А одну отправлять в пустую избу пить чай – тоже как-то негостеприимно.

Вина на столе не было – Крапин, кажется, и не пил, и другим бы не дал, – но после бани все были в славном, отмытом состоянии духа, улыбчивые, добрые.

Артём зашёл, когда друзья-товарищи уже собрались, и Галя сидела непривычно улыбчивая, а лисий повар суетился возле неё с пирогами – и с яблоком, и с капустой, и с рыбой, и один даже с сыром – ошалеть и только.

“А это мой дом, – вдруг представил Артём. – И она – моя жена. Я могу не ревновать её ни к кому и не болеть об этом, потому что, когда все напьются чаю и наговорятся, она останется со мной, и всю ночь я буду дышать её тёплым затылком…”

“…Неужели так бывает?” – спросил.

“…Бывает – и будет, – ответил. – Только черничного чая из соловецкой ягоды больше никогда не буду пить”.

И отодвинул пустую кружку.

И как-то по-новому вгляделся в беспечно говорящего Крапина, у которого даже глаза просветлели и стали ясней.

– …А позавчера, – хрипло засмеялся, а следом закашлялся, но тоже как-то весело, продолжая им самим начатый разговор. – Пошёл с удочкой рыбку половить себе на жарочку. Со мной – Фура, лису так зовут, – пояснил Крапин специально для Гали. – Вытаскиваю первую. Фура крутится рядом: угощай. “Нет, – говорю, – ты отобедала уже”. Она потявкала, но я дальше ловлю, не о чем нам с ней разговаривать. Хоп, вторая. Фура опять за своё. Мой ответ прежний. Она говорит: ах, так! – хвать мой кисет и побежала до кустов. Я удочку оставил, и за ней. Погоняла она меня, кисет сбросила в кустах – и пошла по своим делам. Благо видел, где уронила кисет, – нашёл скоро. Самокруточку сделал, иду обратно, посмеиваюсь. Вернулся на берег – а она, ты подумай, мой улов сожрала. Заранее знала, пока кисет несла, что вернётся и отомстит мне! И ведь что характерно: легла поближе – полюбоваться, как я буду топотать от бешенства. Но расстояние выбрала такое, чтоб, если я вздумал камнем в неё бросить – была возможность убежать… А? – И Крапин снова посмотрел на Галю: – Такой финт и человек не догадается выкинуть!

Он рассказал ещё дюжину историй про лисий характер, повар подыгрывал и вставлял иной раз меткое словцо, Артём вдруг разглядел в его маслянистых глазках отсветы прежней, нэпманской, в московских злачных местах, жизни; бумажный зам разговаривать не умел, однако общей милейшей картины не портил. Было по-настоящему забавно слушать Крапина, Галя смеялась в меру, будто соблюдая чин, даже баней и послебанным чаем не отогретый, – но всё равно от души, зато Афанасьев заливался до слёз и, кажется, проникся к гражданину бывшему милиционеру нежнейшими чувствами – он и не ожидал от Крапина такой наблюдательности и доброты. А кто зверя видит и знает – тот неизбежно мудрый и в человечьих делах человек.

Пироги доели, посуду прибрали – Галя, конечно, к пустым чашкам и не притронулась, и не разрешила Крапину подать ей кожаную чекистскую тужурку: сама, спасибо.

Спать Галю определили в домик Артёма – где он раньше ночевал с тем лагерником, которого покусали, а теперь вот делил крышу с Афанасьевым. У снабженца нашлись чистые простыни и наволочки для гостьи.

Водитель моторной лодки лёг в бане. Крапин в своей избушке, где, на правах старшего, проживал один.

Что до Артёма и Афанасьева – то их Крапин отправил в третий жилой домик на острове, где обитали его заместитель по всяческой отчётности и повар, он же снабженец.

В этом домике был чердак, запылённый, но для разового сна пригодный.

Насмеявшийся и пирогов наевшийся Афанасьев сразу завалился и засопел.

Артём изо всех сил старался не шевелиться и всё прислушивался, как там внизу. С чердака можно было бы спуститься через избу, а можно и по лестнице через чердачное окно. Но он всё равно хотел дождаться, когда всё успокоится, чтоб не волноваться за возможный шум, который неизбежно случится. Повар, как у поваров водится, захрапел сразу, а бумажный зам жёг лампу целый час – что-то, вдохновленный приездом Галины, рисовал там, чертил таблицы и считал лисьи хвосты.

Наконец и этот затих, потушив лампу.

С тяжестью в груди – словно лежал под мешком с мукой – Артём выждал ещё какое-то время, пытаясь читать про себя стихи – но бросил на полпути, не добравшись после первых строк ни до палача с палачихой, ни до чёрта, хрипящего у качелей, ни до кроличьих глаз, ни до балующего под лесами любопытного…

…Надеялся, что прошло полчаса с лишним, но скорее ограничилось всё пятнадцатью тягучими минутами.

Стараясь не шуметь, Артём поднялся и двинулся к чердачному окну… естественно, полы заскрипели так, что дом, казалось, сейчас развалится… Артём замер и решил сделать два твёрдых шага, так в итоге тише получится – и тут же влетел лбом в балку – едва не заорал от боли… присел и минуту любовался на золотые россыпи в глазах… трогал лоб, облизывал руку – был уверен, что раскроил полголовы и всё уже в крови… но нет, рука была сухая…

Толкнул окно с чердака – оно истошно прорыдало в темноту – хорошо ещё, дождь сыпал понемногу – его лёгкий перестук и перехлип хоть что-то скрывал.

А может, и не очень…

Из окна повеяло не осенним холодком.

Плюнул на всё: “А если мне по нужде надо – чего, я обязан красться, что ли?” И решительно слез вниз, едва ли не нарочно громыхая.

Пока спускался по лестнице, лицо запрокидывал, чтоб на битый лоб попадали капли – дождь был почти белого цвета – но в месте ушиба ничего не чувствовалось, словно влага испарялась на подлёте.

Ступив на землю, почувствовал себя, как сбежавший из клетки зверь – воля, и нет больше ничего.

Не оглядываясь, поспешил к избе, где ночевала Галя.

Она тут же, едва стукнул пальцем, выглянула в окно.

“Не спала!” – ёкнуло в сердце.

– Крапина не видел? – спросила она, улыбаясь; голос был хорошо слышен через стекло. – Приходил час назад, просился с отчётом.

– И что ты сказала? – спросил Артём, стоя у окна и словно бы не торопясь в дом.

– Что-что… Спросила, не хочет ли на Секирку – там и отчитается по всем вопросам.

* * *

…Такой ужас творила: всё просила трогать, и царапать, и мять, и сама царапала, и стыда не знала ни в чём, словно никогда не встречала человека с другой анатомией и хотела запомнить её навсегда, в самых немыслимых подробностях…

Она впервые была с ним совсем-совсем голая: он совершенно одурел от этого.

“Как же так, – думал после Артём, без печали, но лишь в трепетном и благодарном удивлении, – в телесном общении женщина поначалу приникает куда ближе, чем в душевном. И проникается телесным куда раньше, чем душевным. Разве не должно быть наоборот?”

“А как бы здесь было наоборот, – посмеялся над собой Артём. – Ты бы месяца три подряд под руку водил её гулять к морю?”

Возможность сделать наоборот отсутствовала. Чтобы узнать друг друга, пришлось раздеться донага.

Лиса снова перебегала по крыше, часто меняя место – подобного шума и барахтанья она ещё не слышала.

– Кто это? – запоздало приметила лисьи шаги Галя: до этого слышала только то, что происходит у неё внутри.

– Да лиса это, лиса.

– А почему она на крыше?

– Там тепло.

– …Да, Крапин натопил… – и сбросила одеяло с себя.

Лежала – тихо, как святая. Только чуть смешливая – и в глаза старалась не смотреть. А святые смотрят ведь – и всегда в глаза.

Артём привстал на локте и погладил её по животу.

Кроткая моя. Услада моя.

Она улыбнулась – губы чуть слиплись, и наконец глянула на него, чуть щурясь в темноте, словно была близорукой – и Артём ощутил такую ужасную нежность к этим глазам и к этим губам, такую боль, такую жизнь внутри.

Она знала, о чём он думал.

– Когда ты снимаешь с меня одежду, я как будто выхожу из моря, я очищаюсь, – сказала Галя. – Мне не стыдно. Я сейчас такая чистая, какой никогда не бывала.

– Да, – сказал Артём: не о том, что он согласен, а о том, что слышит её.

Потом подумал и наклонился к самому её лицу, и на ухо прошептал – потому что вслух такое стыдно было бы сказать:

– Не-вы-но-си-мое… счастье… хотя я внутри… тебя… – и дальше скороговоркой, – только одной малой частью себя… – потом помолчал и закончил: – А если б было такое возможно, чтоб внутри тебя – быть всему? Всей своей кровью через тебя течь, всем… Там же рай!

– …Глупость, глупость, глупость… – подумав, словно прислушавшись к температуре внутри, ответила Галя, слегка хмурясь, но совсем по-доброму. – Там не рай. Там такая температура, что только я могу её выдержать…

Артём бесшумно засмеялся и подышал ей чуть выше груди, ртом приникая почти к самой коже – так в детстве он дышал на окно, пытаясь разглядеть улицу, извозчика, тумбу с афишами на углу.

– Почему ты спрашивала тогда про Есенина? – вдруг вспомнил он тот день, когда Галя его вызвала и напугала.

– Люблю, – просто ответила Галя. – Ещё Уткина, Мариенгофа, Луговского… Тихонова.

– Правда? – переспросил Артём.

– А почему нет? – сказала она с некоторой, едва ощутимой обидой. – А что ещё можно любить?

Он смотрел на неё удивлённо и радостно, словно всякий раз снимал с неё не одну и ту же одежду, а новую, потом – вроде бы и так с голой – ещё одну, – а следом – опять с голой – какой-то третий незримый покров – и везде оказывалась снова она, только ещё лучше.

Галя нашла свою гимнастёрку и попросила его отвернуться.

Он послушался, а сам думал: “Только что лежала без всего и отворачиваться не просила, а начала одеваться и – «отвернись!». Смешная”.

Теперь Галя сидела в гимнастёрке – и больше без всего, и это ей отлично шло.

Но, поискав глазами и ничего возле себя не найдя, она по пояс укрылась одеялом – видимо, что-то такое собиралась сказать, о чём раздетой говорить не пристало.

– У меня для тебя очень хорошая весть, – сказала Галя торжественно и совсем незнакомым голосом, не женским, задыхающимся и всхлипывающим, не начальственным, невыносимым и стылым, а каким-то третьим, – …к тебе мама приехала. Она писала прошение на свидание – и я дала ей. – Галя заглянула Артёму в глаза.

Артём моргнул и отвернулся.

– И она сразу приехала, – повторила Галя; и, не дождавшись ответа, спросила: – Ты что?

– Да, хорошо, – сказал он, но ложь его была слишком слышна, тем более что внутренне, с тоской и неприязнью, Артём повторял: “…Зачем это всё? Чего ж ты делаешь всё время, Галя! А я ещё не спросил с тебя за Авдея Сивцева и Захара – едва дорвался до твоих белых сисек – скот я, скот!..”

– Ты что? – уже в другой интонации, куда громче, пытала его Галя. – Не хочешь мать видеть? – Артём поднял глаза и смолчал. – Я нарочно взяла лодку и поехала за тобой – чтоб тебе сделать… радость! Тебя мать ждёт! А ты не хочешь ехать? – словно никак не умея поверить в происходящее, всё переспрашивала она, но вместо ответа Артём погладил свою щёку, щека его была щетинистой, жёсткой, зато горячей, нацелованной. – Ты что, урод? – с бессильной злостью спросила Галя, и даже руки её – готовые мгновение назад ударить его по щеке – словно ослабли.

Вопросы её звучали так, будто он ей – Гале – а не матери отказывал в свидании. Будто она что-то узнала про него, напрочь отрицающее возможность их близости – какое право после такого своего поведения он имеет на то, чтоб видеть её и дышать в самую кожу?

“Сейчас всё опять плохо закончится… – понял Артём. – Почему ж у меня всякий раз всё так плохо заканчивается… Только порадуюсь, что всё хорошо, – и сразу всё плохо”.

– Я поеду-поеду, – сказал он торопливо, хотя смутно понимал, что ехать никуда не надо, кто-то ему подсказывал, что делать этого нельзя, но он подсказки не услышал и ещё раз повторил: – Поеду-поеду-поеду. Я просто удивился очень. Я не ждал совсем. Как ты не понимаешь – это же удивление. Я здесь – и вдруг мать. – Артём заговаривал Галю, и даже сам начинал верить в свою скороговорку: а как же ему было не удивиться, но теперь он всё осознал, и благодарен ей – свидания позволяют далеко не всем, а она взяла и придумала ему праздник – хорошая, хорошая, хорошая Галя, добрая и ласковая, надо сделать всё, чтоб её не огорчить.

Она сначала совсем не верила ему, потом поверила немного, самую малость, потом ещё сдалась и поверила чуть больше, а после даже дала себя поцеловать, нехотя, полуотвернувшись… но следующий поцелуй уже выпал в самые губы, и губы раскрылись, и рот был уставший, но горячий… Артём скинул это надоевшее уже одеяло и обнаружил, что и у неё всё горячее и плывущее – лишь одни глаза застыли, но мы эти глаза зацелуем сейчас, зацелуем и отогреем, только одеяло… одеяло совсем не нужно, даже на ногах.

* * *

Пока был у Гали – нежданный, выпал снег, – видимо, падал непрестанно, пока они там царапались, – не пышный, но ровным, хрупким слоем.

Выпал и пошёл себе дальше, на большой остров.

Всё вокруг было новое, ни разу не виданное.

“А что, неплохо, – решил Артём, полюбовавшись. – Звёзды сверху, снег внизу”.

“Хорошо!” – повторил он, решив оставить мысли о матери до завтра, и поспешил к себе.

Через полтора десятка шагов оглянулся в надежде: может, Галя смотрит на него – и тут же в ужасе ёкнуло сердце: его отчётливые следы вели прямо от избы, и он стоял на конце своего пути, как восклицательный знак.

– Чёрт. Чёрт меня задери! – вслух выругался Артём.

Сметая ногами натоптанное, вернулся обратно.

Позади осталась чёрная растрёпанная полоса, ведущая к избе. Как будто Артём пролетал мимо на помеле, соскочил возле дома и остаток пути добирался ползком: прими холопа, боярыня, отогрей в своих юбках.

“Что, что делают в таких случаях? – размышлял Артём, пьяный от своей несусветной радости и юности, ещё уверенный, что сейчас придумает, как быть. – Может, запутать следы? Допустим, я пойду спиной назад…”

Артём попробовал – получилось ещё хуже – как будто он пришёл к Гале – и обратно решил не возвращаться.

“Выйдет утром Крапин, он тёртый милиционер – сразу по ботинкам определит, кто у Гали ночевал. Спросит: «Чего твои следы там делают?». «Откуда я знаю? – отвечу. – Вон, может, Афанасьев в моих ботинках гулял…»”

“А точно! – обрадовался Артём. – Он же крепко спит, натяну ему свои ботинки. Вот тебе, Афанас, месть за святцы!..”

“А как же Галя? Галя оказывается под подозрением, что к ней ночами ходят рыжие поэты”.

Попробовал снова пойти, как все люди ходят, лицом вперёд – получалась прежняя картина: неведомо как он оказался у Гали и оттуда ушёл на чердак. Весь питомник утром будет наблюдать этот путь.

“Может, увести следы к морю? – размышлял Артём. – Все подумают, что я утонул. А я – раз! – и лежу себе, сплю. «А в чём дело?» – спрошу удивлённо, когда утром на чердаке объявится крапинская огромная башка. «А ты почему не в море?» – спросит Крапин, у которого его милицейские концы не сойдутся с концами. «А почему я должен быть в море, что я, пароход “Глеб Бокий”?»”

…Нет, так тоже не годилось.

Артём схватил стоявшие возле порога грабли и пошёл понемногу в сторону своего чердака, тут же за собой сгребая снег.

Получилась вообще несусветная ерунда. Везде снег как снег – лежит, не шелохнётся, – а возле домика, где спала Галя, – как на тракторе прокатились.

“…Вот пусть разбираются, кто к ней на тракторе ночью приезжал…” – пытался себя развеселить Артём, но становилось уже не смешно. Трактор всё равно имел путь ровно от лестницы с чердака до её избы.

“Может, на всём острове снег разгрести? – прикинул он. – Как раз до утра забот… Или хотя бы возле Галиного дома. Выйдет Крапин, скажет: вот чудо, на весь остров снег выпал, а этот дом как куполом накрыли… Может, в Бога уверует наш милиционер…”

…Деваться было некуда – Артём решил переворошить граблями как можно больше снега и возвращаться кривыми, через амбулаторию, путями – главное, чтоб никто не появился, а то придётся объясняться: да вот, мол, решил прибраться, а то снег везде – неопрятно.

Привлечённые суетой, к Артёму сбежались три вечно голодные кошки, пёс – в надежде, что с ним собрались поиграть, вот и грабли для этого взяли, заодно и Фура слезла с крыши, облизывая с лап снежок… Артём стоял посреди зверья как молодой, пути попутавший, Дед Мороз. Попробовал пугнуть – не тут-то было, пёс, например, только развеселился и стал подлаивать, кошки не теряли веры в то, что Артём достанет рыбку из кармана, а Фура вообще ничего не боялась и только с тайной мыслью посматривала на кошек – а то всё рыбка да рыбка…

Раздался звук открывающегося окна, и, ошарашенная, выглянула Галя в гимнастёрке.

Артём поднял грабли и поприветствовал её, попытавшись улыбнуться. Надо было что-то сказать, но что?

– Ты что, рехнулся? – спросила она в бешенстве, глядя на зверьё и своего любезного посреди. – Ты что тут делаешь с граблями?

Ответить было нечего.

* * *

К утру весь снег размело: точно вчера сорок вёдер снега доставили на заблудившейся штормовой туче, а сегодня и след его растаял.

Никто ничего не заметил. Отпечатки кошачьих и собачьих лап в леденеющей грязи, вот и всё.

Только ель возле амбулатории стояла, как дура, в неподтаявшем грязно-белом чепчике и затасканном фартучке.

– Надо ехать, а то вдруг опять шторм, – сказала Галя Крапину.

Они встретились на пятачке меж амбулаторией, баней и административной избой.

Артём с Афанасьевым сидели на крытом крылечке амбулатории. Афанасьев был молчалив и напряжён. Он очень ждал от Артёма разрешения своей просьбы.

– Конечно, – ответил Крапин Галине.

Похоже, ему было неудобно за вчерашнее – он и сам не мог понять, как такое могло ему в голову прийти: с отчётом… ночью… А всё объяснялось просто: сегодня от этой женщины не исходил вчерашний дурманящий ток.

Но чёрная её маленькая голова на фоне мутного неба тревожила Артёма.

– К Горяинову прибыла мать на свидание, он уедет на моей лодке, – сказала Галина.

Крапин улыбнулся и махнул рукой Артёму:

– Слышал?

Артём поднялся и чуть натянуто улыбнулся в ответ:

– Так точно!

– Что ж ты молчал! – крикнул Крапин; они вообще разговаривали громче, чем надо, – и так всё было слышно. – Вези посылку сюда, не съешь по пути!

Артём кивнул, на этот раз не потрудившись улыбнуться.

Собирать ему было нечего – он надеялся скоро вернуться – а что там делать, на большом острове, лучше здесь свою Галю поджидать. Взял только пропуск на проход через Никольские ворота и надел шерстяные носки, а то ноги мёрзли.

Его комната была прибрана женской рукой – в чём это выражалось, он даже не понял, но на сердце потеплело. На бегу, уже выходя, Артём схватил подушку и принюхался: пахнет! пахнет её волосами! – и сначала бросил подушку обратно на лежанку, но потом вернулся и перепрятал под одеяло: может, сохранит запах.

– Ну, бывайте, вашу отчётность я Ногтеву передам, – сухо сказала Галя взявшемуся её проводить Крапину; Артём догадался, что ей не хотелось никаких проводов – к чему эти сантименты…

Крапин и сам тяготился происходящим, посему взял под козырёк, развернулся и поспешил в сторону питомника. Навстречу ему бежала ласковая до подобострастия Фура.

“Хорошо, что она разговаривать не умеет, – порадовался Артём. – А то б растрепала сейчас…”

До причала они шли молча, Артём держался чуть позади.

Рулевой уже сидел в лодке.

Наконец Галя, не оглядываясь, в строгости своей скрыв явное удовольствие, сказала:

– Иди вперёд. Ты меня разглядываешь.

Артём, усмехнувшись, обогнал её и быстро обернулся, чтоб заглянуть в Галино лицо. Заодно и Афанасьева увидел. Тот брёл поодаль, без шапки, расстёгнутый, не решающийся окликнуть – как брошенная собака.

До причала оставалось два десятка шагов. Уже на мостках Артём встал спиной к морю и как ни в чём не бывало сказал так громко, чтоб его товарищ, почувствовавший что-то и прибавивший ходу, услышал:

– Афанасьева надо захватить! – и указал Галине рукой: вот этого. – Гражданин Крапин послал его за лекарствами в монастырь.

– Бумаги при тебе? – спросила Галина, оглядывая расхристанного Афанасьева с ног до головы, но минуя его заискивающий взгляд.

Афанасьев, улыбаясь во всё лицо, хлопнул себя по карману: вот!

Ничего не сказав, со своей привычной отстранённой миной, Галя уселась вперёд.

Никакой бумаги у Афанасьева, конечно же, не было.

Когда уже тронулись, мотор взревел, на берег выбежал Крапин, замахал руками, но видел его только Артём, сидевший лицом к берегу, да и тот сразу отвернулся.

На берегу снова лежало вчерашнее бревно, в ожидании человека, обученного грамоте.

…Плыли недолго, но Артём успел промёрзнуть до посинения.

Галя так ни разу и не посмотрела на Артёма, всё мимо.

“Неужели ж так и сердится… за мать? – гадал Артём, подрагивая. – Да нет… Просто не хочет, чтоб Афанасьев заметил… Проклятый берег, когда ж он настанет”.

Кремль появился в тумане, как угроза.

На причале Галина, ни с кем не прощаясь, молча ушла, будто и в моторке была одна; если и лежало там что – то какие-то тюки с грязным барахлом, пусть другие с ними разбираются.

Артём всё понимал, конечно, но всё равно поёжился – от набранного в пути холода, от нелепой своей обиды.

“Страсть делает человека мнительным”, – впервые в жизни сформулировал он мысль не взятую с потолка, а оплаченную хоть малым, но опытом.

По дороге к Никольским воротам Афанасьев тронул его за плечо и остановил, встав на пути.

– Ты меня взял, я тебе должен, Тёма, – сказал он.

Артём пальцев ног не чувствовал совсем. Вот бы во вчерашнюю баню опять забраться.

– Ерунда, – с трудом разжимая губы, сказал Артём, поглядывая на красноармейцев, топчущихся на посту – ботинки у них были ещё летние. И махнул головой: пошли скорей, Афанас.

Тот сморщился: погоди, слушай, это важно.

– Тёма, тебе надо знать, – сказал Афанасьев, глядя в сторону. – Когда меня сюда направили… Бурцев велел мне ненавязчиво попытать тебя насчёт Галины. А если она приедет на Лисий остров – а Бурцев откуда-то знал, что Галина приедет, – он приказал мне присмотреть за вами.

Артёма слегка качнуло – и сразу, будто его перевернули ногами вверх, а потом резко поставили на землю, закружилась голова.

– Присмотрел? – спросил он и вдруг понял, что Афанасьев вчера не спал, а нарочно сразу умолк и отвернулся, чтобы дать Артёму уйти.

– Он всё знает про вас, Тёма, – сказал Афанасьев, продолжая смотреть в сторону. – Вам бы надо поостеречься. Особенно тебе. Её разве что погонят отсюда, а тебе ещё лет пять накинут и сразу усадят в такой карцер, что… убьют ведь, Тёма.

– Не твоё собачье дело, рыжий, – сказал Артём и сжал сизые челюсти до боли в дёснах.

– Не моё, – согласился он без обиды.

Артём, чуть подтолкнув его плечом, пошёл к Никольским деревянной походкой.

Афанасьев тут же тронулся следом, бубня негромко, внятно, но словно без знаков препинания:

– Оказался бы ты на воле – и не взглянул бы на неё. Она ж самая обычная. Она красивая, потому что – власть. Была бы вагоновожатой – отвернулся бы и забыл. Остерегись, Тём.

Артём резко оглянулся, но Афанасьев, сразу обо всём догадавшись, резво сделал два шага назад, хоть и без страха в глазах:

– Я знаю, знаю – ты можешь. Видел. Не надо, брат. Я же тебя люблю.

– Любишь? – с нежданным хрипом переспросил Артём – как старый бинт с коркой оторвал. – Святцы ты мне подбросил, псина?

Афанасьев сморщился, словно у него на миг прихватило где-то под рёбрами, и не ответил.

– Вот и пошёл тогда на… – велел Артём.

В соловецком дворе, век бы его не видеть, вроде как случились изменения, но пока непонятные.

Да, чаек осталось совсем немного, и крик их был куда слабей. Да, подмели и прибрались – к приезду нового начлагеря. И праздношатающихся лагерников стало куда меньше, словно всем нашли работу.

Блэк был всё такой же и Артёма признал, а Мишка немного похудел и вроде бы замёрз.

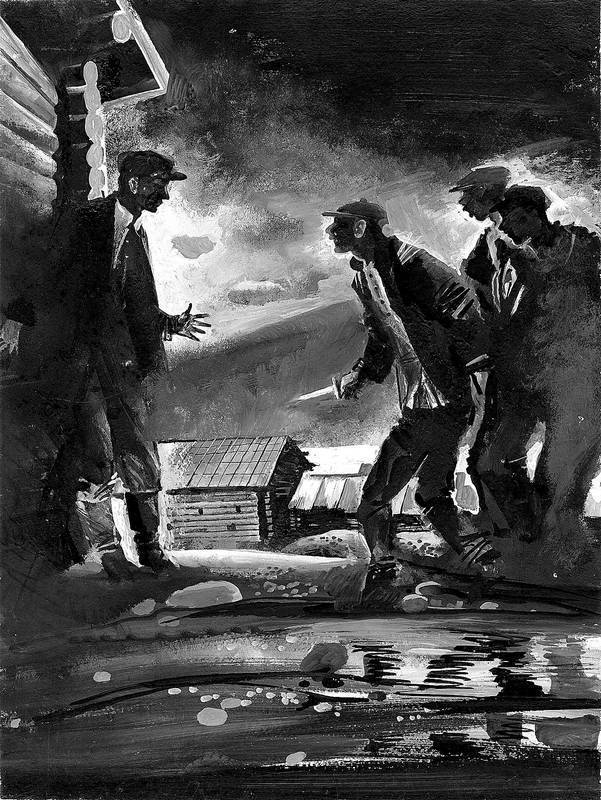

Возле входа в ИСО стоял красноармеец из полка надзора, и рядом с ним Бурцев, рукой, будто сведённой судорогой, державший красноармейца за подбородок.

– Что у тебя за щетина, свинья? – повторял Бурцев. – Что за щетина? А, свинья? Может, ты служишь конкистадором?