Часть II

I

Можно вообразить животное разъяренным, напуганным, несчастным, счастливым, беспокойным. Но испытывающим надежду? А почему нет?

Собака уверена, что ее хозяин за дверью. Но может ли она верить, что ее хозяин придет послезавтра? – И чего она не может делать? – Как я это делаю? – Как мне ответить на такие вопросы?

Надеяться могут лишь те, кто умеет говорить? Только те, кто овладел употреблением языка. То есть феномен надежды – признак этой усложненной формы жизни. (Если понятие соотносится с типом человеческого почерка, оно неприменимо для существ, не умеющих писать.)

«Горе» описывает образец, который повторяется в различных вариациях в ткани нашей жизни. Если бы телесные выражения горя и радости сменялись, скажем, под тиканье часов, мы бы не имели здесь характерного очертания состояний горя и радости.

«На миг он ощутил острую боль», – Почему странным кажется говорить: «На мгновение он ощутил глубокое горе»? Лишь потому, что так редко происходит?

Но разве тебе не горько сейчас? («Разве ты не играешь в шахматы сейчас?») Ответ может быть утвердительным, однако он все равно не уподобляет понятие горя понятию ощущения. – Вопрос на самом деле, конечно, временной и личностный, а не логический, который мы хотели бы задать.

«Я должен признаться: мне страшно».

«Я должен признаться: от этого меня бросает в дрожь». И все это можно высказать и шутливым тоном.

И ты будешь утверждать, что он этого не чувствует? Откуда же он это знает? – Даже когда просто сообщает об этом, он не научен этому своими ощущениями.

Подумай об ощущениях, вызванных телесной дрожью: слова «от этого меня бросает в дрожь» сами суть подобная реакция; и если я слышу и переживаю их, когда произношу, это относится и ко всем прочим ощущениям. Но почему бессловесная дрожь должна служить основанием для словесной?

II

Говоря: «Когда я услышал это слово, это значило для меня…», обращаются к моменту времени и к способу употребления слова. (Конечно, именно эту комбинацию мы не в состоянии осознать.)

А выражение: «Я как раз собирался сказать: что…» обращается к моменту времени и к действию.

Я рассуждаю о существенных соотнесениях сказанного, чтобы отличить их от других особенностей выражений, которые мы употребляем. Соотнесения, существенные для высказываний, суть те, которые вынуждают нас переводить некие иначе чужеродные форма выражения в общепринятую, привычную для нас форму.

Будь ты не в состоянии сказать, что слово «есть», например, может быть и глаголом, и связкой, или не умей строить предложения, в которых оно выступало бы то так, то этак, ты не смог бы выполнять простые школьные задания. Но школьника не просят понимать слово так или иначе вне контекста или сообщать, как он его понял.

Слова «роза есть красная» бессмысленны, если слово «есть» означает «тождественно чему-либо». – Значит ли это: если ты произносишь данное предложение и употребляешь «есть» как знак тождества, смысл распадается?

Мы называем кому-то значение каждого слова в предложении; так он узнает, как использовать эти слова и как использовать предложение в целом. Выбери мы бессмысленную последовательность слов вместо предложения, он не научился бы использовать последовательность. И если мы объясняем слово «есть» как знак тождества, тогда он не научится использовать предложение «роза есть красная».

И все же есть кое-что-верное в этом «распаде смысла». Оно проявляется в следующем примере. Можно сказать кому-то: если приветствуешь кого-то: «И тебе не хворать!» с выражением, не следует думать о хвори, когда говоришь так.

Переживать значение и переживать мысленный образ. «В обоих случаях, – мы бы сказали, – мы переживаем нечто, только различное. Тут дается сознанию – проявляется – различное содержание». – И каково же содержание опыта воображения? Ответ – картина или описание. А каково содержание опыта значения? Не знаю, что мне ответить на это. – Если и присутствует какой-либо смысл в вышеупомянутом замечании, он в том, что эти два понятия связаны как понятия «красного» и «синего»; а это неправильно.

Можно ли удерживать понимание значения, как удерживают мысленный образ? То есть, если одно значение слова внезапно открывается мне, останется ли оно в моем сознании?

«Схема целиком мгновенно возникла в моем сознании и оставалась там на протяжении пяти минут». Почему фраза звучит странно? Можно было бы подумать: то, что явилось мне как озарение, и то, что осталось в моем сознании, не могут быть тем же самым.

Я воскликнул: «Теперь я понял!» – Это было внезапное начало, а далее я смог увидеть схему во всех подробностях. Что должно остаться в этом случае в сознании? Картина, возможно. Но «Теперь я понял!» не значит: у меня есть картина.

Если значение слова открылось тебе и ты не забыл его, можно теперь употреблять это слово так-то и так-то. Если значение открылось тебе, теперь ты его знаешь, и знание начинается, когда происходит озарение. В чем тут сходство с опытом воображения?

Если я говорю, что «г-н Швейцар – не швейцар», я имею в виду в первом случае имя собственное, а во втором нарицательное. Тогда в моем сознании должно происходить различное при упоминании первого и второго «швейцара»? (Допуская, что я не твержу это предложение «как попугай».) – Попробуй принять первого «швейцара» за имя нарицательное, а второго за собственное. – Как это делается? Когда я делаю это, то моргаю от усердия, пытаясь придать каждому из слов правильное значение при произнесении. – Но вызываю ли я значения слов в сознании, когда употребляю эти слова в обыденной речи?

Когда я произношу предложение, меняя значения слов, то ощущаю, что его смысл распадается. – Что ж, я чувствую это, но человек, которому я это говорю, ничего не ощущает. Так причинен ли урон? – «Но дело в том, что, когда произносишь предложение обычным образом, происходит кое-что еще, вполне определенное». – И то, что происходит, не является «вызыванием значений в сознании».

III

Что превращает мое представление о нем в его образ? Вовсе не сходство с ним.

Тот же самый вопрос, помимо образа, применим к выражению «Я вижу его словно воочию». Что превращает это предложение в предложение о нем? – Ничто из того, что содержится в словах или сопутствует им («кроется за ними»). Если хочешь узнать, кого имеют в виду, спроси его. (Но также возможно, что лицо возникнет в моем сознании, и даже что я представлю его, не ведая, чье оно или где я его видел.)

Предположим, однако, что кто-то должен нарисовать картину, по мысленному образу или вместо него, лишь пальцем в воздухе. (Это можно назвать «моторным представлением».) Его можно было спросить: «Кого ты воображаешь?» И его ответ был бы решающим. – Будто бы он дал словесное описание: и такое описание вполне может занять место образа.

IV

«Я верю: что он страдает». – Верю ли я также, что он не автомат?

Лишь против убеждений можно употреблять это слово в обоих смыслах.

(Или вот так: я верю, что он страдает, но уверен, что он не автомат? Ерунда!)

Предположим, я говорю о друге: «Он не автомат». – Что я этим сообщаю и кому? Человеку, который встречает его при обычных обстоятельствах? Что он узнает из моего сообщения? (В лучшем случае – что этот человек всегда ведет себя как человек и никогда как машина.)

«Я верю, что он не автомат», само по себе, не имеет никакого смысла.

Мое отношение к нему есть отношение к его душе. Я не придерживаюсь мнения, что у него есть душа.

Религия учит, что душа продолжает существовать, когда тело гибнет. Понимаю ли я эту доктрину? – Конечно, я понимаю. – Я могу вообразить многое в связи с ней.

И разве не пишут картин на эти темы? И почему подобная картина может быть лишь несовершенным предоставлением указанной доктрины? Почему она не может нести ту же службу, что и слова? Ведь дело-то именно в службе.

Если картина мысли в голове может навязать себя нам, почему не признать, что на это гораздо способнее картина мысли души?

Человеческое тело – лучшая картина человеческой души.

Как насчет такого выражения: «В своем сердце я понял, что ты сказал», – и указываешь на свою грудь? Неужели этот жест ничего не значит? Конечно, он означает именно это. Или тут сознают, что используют простую картину? Нисколько. – Мы выбираем вовсе не картину, не подобие, и все же это – образное выражение.

V

Допустим, мы наблюдаем движение точки (например, точки света на экране). Возможно сделать разнообразные важные умозаключения относительно поведения этой точки. А какое многообразие наблюдений! – Траектория движения точки и некоторые характерные признаки (амплитуда и длина волны, например); скорость и закон, согласно которому она изменяется; величина и местоположение, при которых скорость меняется прерывно; кривизна пути в этих местах и бесчисленное множество прочего. – Любая из этих особенностей поведения точки могла бы заинтересовать нас сама по себе. Мы могли бы, например, проигнорировать все ее движения за исключением числа петель, которые она сделала за определенное время. – А если нам интересна не одна характерная особенность, а сразу несколько, каждая из них могла бы поведать нечто, чего не способны сообщить остальные. Так же и с поведением человека; с различными характерными признаками, которые мы наблюдаем в этом поведении.

Значит, психология изучает поведение, а не душу?

Что фиксируют психологи? – Что они наблюдают? Разве не поведение людей, в особенности речевое? Но последнее говорит не о поведении.

«Я заметил, что он был мрачен». Вправду ли это сообщение о его поведении или о душевном состоянии? («Небо выглядит грозно»: это о настоящем или о будущем?) И то, и другое, но не бок о бок, однако, а одно через другое.

Врач спрашивает: «Как он себя чувствует?» Медсестра говорит: «Стонет». Это сообщение о поведении. Но должен ли для них обоих возникать вопрос, насколько этот стон подлинный, насколько он выражает что-либо? Ведь они могли бы, например, сделать вывод: «Раз он стонет, мы должны дать ему еще болеутоляющего», замолчав промежуточное звено? Разве дело здесь не в службе, к которой применимо описание поведения?

«Выходит, они делают молчаливое допущение». Следовательно, все, что мы совершаем в наших языковых играх, опирается на молчаливое допущение.

Я описываю психологический эксперимент: аппарат, вопросы экспериментатора, действий и ответов субъекта, – а затем говорю, что это есть сцена из пьесы. – Теперь все иначе. И потому скажут: будь эксперимент описан схожим образом в книге по психологии, описанное поведение было бы понято как выражение чего-то психического, поскольку предполагается, что субъект не обманывает нас, не выучил ответы наизусть, и тому подобное. – Значит, мы делаем допущения?

Нужно ли вообще прибегать к выражениям вида: «Естественно я допускаю, что…»? – Или мы поступаем так лишь потому, что другой уже это знает?

Разве допущение не подразумевает сомнение? А сомнение может полностью отсутствовать. Сомнение конечно.

Словно отношение физического объекта и чувственного ощущения. Тут у нас две различные языковые игры и сложное отношение между ними. – Если попытаешься свести эти отношения к простой формуле, то совершишь ошибку.

VI

Допустим, кто-то говорит: любое знакомое слово, из книги, например, на самом деле окружено в нашем сознании некоей атмосферой, «ореолом» бегло намеченных употреблений. – Как если бы каждая фигура на картине была окружена призрачными прорисовками сцен, словно в ином измерении, и в них мы наблюдали бы фигуры в различных контекстах. – Только примем это допущение всерьез! – Тогда мы увидим, что это не годится для объяснения намерения.

Ведь будь все именно так, скрывайся возможные употребления слов в некоей дымке, когда мы произносим эти слова или их слышим, они существовали бы лишь для нас. Но мы общаемся с другими людьми, не ведая, обладают ли они подобным опытом.

Как мы должны возразить кому-то, кто говорит, что для него понимание – внутренний процесс? – Как мы должны возразить, скажи он, что для него знание, как играть в шахматы, – внутренний процесс? – Нам следует сказать, что, когда хотим узнать, умеет ли он играть в шахматы, мы не интересуемся ничем, что происходит внутри него. – И если он ответит, что на самом деле нас интересует именно это, то есть нам интересно, умеет ли он играть в шахматы, – тогда нужно будет привлечь его внимание к критериям, которые продемонстрируют его способность играть, а с другой стороны – к критериям «внутренних состояний».

Даже обладай кто-либо особой способностью, только когда и только пока он испытывает конкретное чувство, это чувство не было бы способностью.

Значение слова не опыт, который получаешь, когда слышишь или произносишь слово, и смысл предложения не есть набор подобных переживаний. – (Как значения отдельных слов составляют смысл предложения «Я его все еще не видел»?) Предложение состоит из слов, и этого достаточно.

Хотя – можно было бы сказать – у каждого слова различный характер в разном контексте, но есть и общий характер, всегда ему присущий: единственный облик. Он обращен к нам. – Но и лицо с картины тоже глядит на нас.

Ты и вправду уверен, что тут налицо единичное чувство, а не, возможно, несколько? Пытался ли ты произнести слово в разнообразии контекстов? Например, когда оно подчеркивает смысл предложения или когда эта роль выпадает соседнему слову.

Предположим, мы нашли человека, который, рассказывая, как ощущает слова, говорит нам, что «если» и «но» ощущаются одинаково. – Вправе ли мы ему не поверить? Мы могли бы счесть это странным. «Он вовсе не играет в нашу игру», – так могли бы сказать. Или даже: «Это другой тип человека».

Если он употребляет слова «если» и «но», как мы сами, разве не должны мы подумать, что и понимает он их, как понимаем мы?

О психологическом интересе чувства-если судят неверно, если воспринимают его как очевидный коррелят значения; скорее, его следует принимать в ином контексте, с учетом конкретных обстоятельств, при которых оно возникает.

Разве невозможно испытать чувство-если, не произнося слово «если»? Конечно, было бы, по меньшей мере, удивительно, если бы только по этой причине возникало это чувство. И это можно отнести к общей «атмосфере» слова; но почему считают само собой разумеющимся, что лишь данное слово имеет эту атмосферу?

Чувство-если не есть чувство, которое сопровождает слово «если».

Чувство-если следует сравнивать с особым «чувством», которое внушает музыкальная фраза. (Порой описывают такое чувство словами: «Как будто подведен итог» или «Я бы сказал, что вследствие…», или «Тут я обычно готов сделать жест…» – и делают этот жест.)

Но возможно ли отделить это чувство от фразы? И все же оно не фраза, ведь фразу можно услышать и без подобного чувства.

В этом отношении оно сходно с «выражением», с которым играется фраза?

Мы говорим, что этот фрагмент вызывает у нас особое чувство. Мы напеваем его, делаем некие движения и, возможно, испытываем некие ощущения. Но в ином контексте мы вовсе не признаем это сопровождение – движения, ощущения. Они совершенно пусты, за исключением мгновений, когда мы напеваем этот фрагмент.

«Я напеваю это с особым выражением». Данное выражение нельзя отделить от фрагмента. Это иное понятие. (Иная игра.)

Опыт – фрагмент, сыгранный подобным образом (то есть, как я это показываю, например; описание способно лишь намекать на него).

Значит, атмосфера, неотделимая от объекта, не является атмосферой.

То, что тесно связано между собой, то, что мы связываем, мнится пригнанным друг к другу. Но чему подходит эта мнимость? Как мнимость соответствия проявляется? Возможно, так: мы не можем вообразить человека с таким-то именем, такого-то облика, с таким-то почерком, создавшего не эти, а, возможно, совсем другие произведения (творения другого великого человека).

Мы не можем вообразить этого? А мы пытались?

Вот возможность: я слышу, что кто-то пишет картину «Бетховен сочиняет Девятую симфонию». Легко вообразить, что такая картина нам покажет. Но, предположим, кто-то захотел представить, как выглядел бы Гете, сочиняющий Девятую симфонию? Здесь я не могу вообразить ничего, что не будет нелепым и смешным.

VII

Люди, которые, проснувшись, рассказывают нам о конкретных событиях (были в таких-то местах и т. д.). Мы обучаем их выражению «Я видел сон», которое предшествует рассказу. Впоследствии я порой спрашиваю: «Вам снилось что-нибудь вчера ночью?», и мне отвечают да или нет, иногда излагая содержание сна. Это языковая игра. (Я допустил здесь, что сам снов не вижу. Но тогда у меня никогда не было и чувства незримого присутствия; у других же оно есть, и я могу расспросить их о том, что они пережили.)

Должен ли я предположить, что этих людей обманывали их собственные воспоминания; что они на самом деле видели эти образы во сне, или им так показалось, когда они проснулись? И каково значение этого вопроса? – И в чем наш интерес? Спрашиваем ли мы себя об этом, когда кто-то пересказывает нам свой сон? И если нет, то потому ли, что мы уверены, что память не обманывает рассказчика? (А предположим, что это человек с особенно слабой памятью?)

Значит ли это, что не имеет смысла вообще задавать вопрос, случаются ли сновидения во время сна или это феномен памяти пробудившегося? Это относится к употреблению вопроса.

«Сознание способно, кажется, наделить слово значением». – Разве это не все равно, что сказать: «В бензоле атомы углерода, кажется, расположены в углах шестиугольника»? Но ведь это не мнимость; это – картина.

Эволюция высших животных и человека, и пробуждение сознания на конкретном ее этапе. Картина приблизительно такова: хотя эфир заполнен колебаниями, мир темен. Но однажды человек открывает свои видящие глаза, и возникает свет.

То, что прежде всего описывает наш язык, есть картина. Как следует поступить с картиной, как следует ее использовать, по-прежнему неясно. Вполне очевидно, однако, что ее нужно изучить, если мы хотим понять смысл того, что говорим. Но картина, кажется, избавляет нас от этой работы: она уже указывает на конкретное использование. Так она принимает нас в себя.

VIII

«Мои кинестетические ощущения подсказывают мне, как движутся и располагаются мои конечности».

Я позволяю своему указательному пальцу совершать легкие колебательные движение малой амплитуды. Я или едва это чувствую, или не чувствую вообще. Возможно, лишь слабое напряжение в кончике пальца. (Но не в суставе.) И это ощущение подсказывает мне, как движется палец? – Ведь я могу описать движение в точности.

«Но ведь ты должен это почувствовать, иначе ты не знал бы (не посмотрев), как движется твой палец». Но «знать» означает лишь: уметь описывать. – Я могу, пожалуй, определить направление, откуда доносится звук, только потому, что в одном ухе он слышен громче, нежели в другом, но не чувствую его ушами; и все же эффект налицо: я знаю направление, откуда исходит звук; например, смотрю в ту сторону.

Сходно и с мыслью о том, что у нашей боли должно быть некое свойство, которое подсказывает местонахождение боли в теле, и что память должна иметь некое свойство, сообщающее, к какому моменту относится тот или иной образ.

Ощущение может сообщать о движении или положении конечности. (Например, если не знаешь, как пристало обычному человеку, растянута ли твоя рука, ты можешь определить это по колющей боли в локте.) – И сходно характер боли может подсказать нам, где повреждение. (А желтизна фотографии – насколько стар снимок.)

Каков критерий изучения формы и цвета объекта по ощущению-впечатлению?

По какому ощущению-впечатлению? Что ж, вот по этому; я употребляю слова или картину, чтобы его описать. Итак, что ты чувствуешь, когда твои пальцы находятся в этом положении? – «Как определить чувство? Это же нечто особенное и неопределимое». Но должно ведь быть возможно обучать употреблению слов!

То, что я ищу, является грамматическим различием.

Давай на миг забудем о кинестетических ощущениях. – Я хочу описать кому-то чувственное ощущение и говорю: «Делай так, и ты почувствуешь», и держу свою руку или голову в особом положении. Вправду ли это описание чувства? И когда я скажу, что он понял, какое чувство я имел в виду? – Ему понадобится дальнейшее описание чувства. И что это будет за описание?

Я говорю: «Делай так, и ты почувствуешь». Разве тут невозможно сомнение? Не должно ли оно присутствовать, если имеется в виду некое чувство?

Это выглядит так; это так на вкус; это так ощущается. «Это» и «так» следует объяснять различно.

Наш интерес к «чувству» – весьма специфический. Он подразумевает, например, «степень чувства», его «место» и предел, до которого оно может быть поглощено другим. (Когда движение причиняет сильную боль, когда боль затмевает любые менее сильные ощущения в том же самом место, сомневаешься ли ты, что и вправду совершил это движение? И заставляет ли тебя сомнение убеждаться в этом воочию?)

IX

Если наблюдешь за собственным горем, какими органами чувств ты пользуешься? Каким-то особым, которым чувствуют горе? И, значит, ощущаешь его иначе, когда наблюдаешь за собой? И каково горе, которое ты наблюдаешь, – то ли, которое налицо, лишь пока за ним наблюдают?

«Наблюдение» не порождает наблюдаемое. (Это концептуальное утверждение.)

Снова: я не «наблюдаю» то, что возникает лишь посредством наблюдения. Объект наблюдения – нечто иное.

Прикосновение, еще болезненное вчера, сегодня боль не причиняет.

Сегодня я чувствую боль, только когда задумываюсь о ней. (То есть при определенных обстоятельствах.)

Мое горе уже не то, что раньше; воспоминание, год назад мнившееся невыносимым, уже утратило остроту. Таков результат наблюдения.

Когда мы говорим, что кто-то наблюдает? Грубо: когда он помещает себя в благоприятное положение, чтобы получить определенные впечатления, дабы (например) описать то, что ему говорят.

Если учишь кого-то испускать особый звук при виде красного цвета и другой при виде желтого и так далее для других цветов, тем не менее он не мог бы описать объекты по их цвету. Хотя мог бы оказать помощь нам в описании. Описание – представление распределения в пространстве (в пространстве времени, например).

Если я позволяю своему взгляду блуждать по комнате, и внезапно он выхватывает объект ярко-красного цвета, и я говорю: «Красный», – это не описание.

Описывают ли слова «Мне страшно» душевное состояние?

Я говорю, что мне страшно; кто-то спрашивает меня: «Что это было? Крик испуга; или ты хочешь сообщить, как себя чувствуешь; или это наблюдение за твоим текущим состоянием?» – Всегда ли можно ответить однозначно? Или же этого никогда не сделать?

Мы можем представить тут все типы ответов, например: «Нет, нет! Мне страшно!»

«Мне страшно. Жаль в этом признаваться».

«Мне все еще слегка страшно, но уже не так, как раньше». «В глубине души мне еще страшно, хотя я стыжусь признаваться в этом себе».

«Я извожу себя разными страхами».

«Сейчас, когда надлежит быть бесстрашным, мне страшно». Каждому из этих предложений соответствует особый тон голоса и различный контекст.

Возможно вообразить людей, которые как бы мыслили конкретнее, чем мы, и употребляли разные слова там, где мы употребляем всего одно.

Мы спрашиваем: «Что на самом деле значит “Я напуган”, к чему я обращаюсь, когда произношу это?» И конечно, мы не находим ответа или даем тот, который здесь не годится. Вопрос таков: «В каком контексте это случается?»

Я не могу найти ответ, если пытаюсь решить вопрос: «К чему я обращаюсь?», «О чем я думаю, когда говорю это?», повторяя выражения страха и в то же время наблюдая за собой, как бы наблюдая за своей душой уголком глаза. В конкретном случае я и вправду могу спросить: «Почему я сказал это, что я подразумевал?» – и мог бы ответить на вопрос; но не на основании наблюдения, сопровождавшего речь. И мой ответ был бы дополнением, парафразом предыдущего высказывания.

Что такое страх? Что значит «бояться»? Если я хочу определить лишь посредством показа, значит, я играю в страх.

Можно ли представить так и надежду? Едва ли. А что насчет веры?

Описывая мое душевное состояние (страх, скажите), я делаю это в особом контексте. (Так же особый контекст нужен, чтобы превратить определенное действие в эксперимент.)

Так удивительно ли, что я употребляю одно и то же выражение в разных играх? И иногда как бы между играми?

И всегда ли я говорю с совершенно определенной целью? – И если нет, бессмысленно ли то, что я говорю? Когда говорят в речи на похоронах: «Мы скорбим о нашем…», это, безусловно, должно выражать скорбь, а не сообщить нечто собравшимся. Но в молитве над могилой эти слова будут отчасти употребляться, и чтобы нечто сообщить.

Но вот проблема: крик, который нельзя назвать описанием, который примитивнее любого описания, как бы служит описанием душевной жизни.

Крик не есть описание. Но имеются переходы. И слова «Мне страшно» могут быть то дальше, то ближе к крику. Они могут приблизиться вплотную и отдалиться совсем.

Мы, конечно, не всегда говорим, что кто-то жалуется, когда сообщает, что ему больно. Значит, слова «Мне больно» могут быть и жалобой, и чем-то еще.

Но если «Мне больно» – жалоба не всегда, а лишь порой, тогда почему это всегда должно быть описание душевного состояния?

X

Как мы вообще приходим к употреблению таких выражений, как «Я верю…»? Разве мы в какой-то момент обращаем внимание на феномен (веры)?

Мы наблюдаем за собой и другими и так обнаруживаем веру?

Парадокс Мура можно передать и так: выражение «Я верю, что что-либо имеет место» употребляется как утверждение «Что-либо имеет место»; и все же гипотеза, будто я верю, что нечто имеет место, не употребляется как гипотеза, что нечто в самом деле имеет место.

Значит, выглядит так, будто утверждение «Я верю» не будет утверждением того, что следовало бы из гипотезы «Я верю»!

Сходно: утверждение «Я верю, что пойдет дождь» имеет то же значение, то же употребление, что и «Пойдет дождь», но значение фразы «Я верил, что пойдет дождь» не совпадает со значением фразы «И вправду пошел дождь».

«Но, конечно, «Я верил» должно относиться к тому же в прошлом, что и «Я верю» в настоящем!» – Безусловно, √-1 должен означать то же относительно -1, что и √1 относительно 1! Это не означает ничего вообще.

«В глубине души, говоря, что я верю, я описываю собственное душевное состояние – но это описание есть косвенное утверждение факта, в который верят». – Как при определенных обстоятельствах я описываю фотографию, чтобы описать то, что на ней сфотографировано. Но тогда я должен иметь возможность сказать, и что фотография хорошая. Выходит, так: «Я верю, что идет дождь, и моя вера обоснована, значит, я на нее опираюсь». – В этом случае моя вера будет своего рода ощущением-впечатлением.

Можно не доверять собственным органам чувств, но не собственной вере.

Будь у нас глагол со значением «верить ложно», он не имел бы осмысленного употребления в первом лице настоящего времени изъявительного наклонения.

Не смотри на это как на само собой разумеющееся, ибо это поистине удивительно: глаголы «верить», «желать», «стремиться» отмечены теми же грамматическими формами, что и «резать», «жевать», «бежать».

Языковой игре сообщений можно придать такой поворот, что сообщения станут извещать слушателя не о предмете, но о человеке, который сообщает.

Так бывает, когда, например, учитель экзаменует ученика. (Можно измерять, чтобы проверить масштаб.)

Предположим, я должен ввести некоторое выражение – «Я верю», например – таким образом, чтобы оно предваряло сообщение, которое говорит нечто о сообщающем. (То есть выражение не должно содержать и намека на недостоверность. Помни, что недостоверность утверждения можно выразить безлично: «Он мог бы прийти сегодня».) – «Я верю…, а это не так» – противоречие.

«Я верю…» проливает свет на мое состояние. Заключения о моем поведении могут быть сделаны из этого выражения. Значит, налицо подобие выражениям эмоций, настроений и т. д.

Если, однако, «Я верю, что это так» проливает свет на мое состояние, то же самое верно и для утверждения «Это так». Ведь знак «Я верю» не способен этого сделать, в лучшем случае он лишь намекает.

Вообрази язык, в котором «Я верю, что это так» выражают лишь тоном утверждения «Это так». На этом языке говорят не «Он верит», но «Он склонен говорить…», и в нем существует гипотетическая (сослагательная) форма «Допустим, я был бы склонен», но не выражение «Я склонен утверждать».

Парадокс Мура не существовал бы в этом языке; вместо этого, однако, имелся бы некий глагол, лишившийся одной из форм.

Но это не должно нас удивлять. Подумай о том, что можно предсказывать собственное действие в будущем по выражению намерения.

Я говорю о ком-то: «Он, кажется, верит…», а другие говорят это обо мне. Но почему я никогда не говорю так о себе, даже когда другие справедливо утверждают это обо мне? – Разве я сам не вижу и не слышу себя? – Это можно сказать.

«Убежденность ощущаешь в себе, а не черпаешь ее из собственных слов или тона». – Верно вот что: убеждение не возникает из собственных слов, как и действия, следующие их этой убежденности.

«Выглядит так, будто утверждение “Я верю” не будет утверждением того, что следовало бы из гипотезы». – Значит, появляется соблазн искать иное продолжение для этого глагола в первом лице настоящего времени.

Вот что я думаю об этом: вера – душевное состояние. У нее есть протяженность, которая не зависит от протяженности ее выражения в предложении, например. Значит, это своего рода предрасположенности верующего. При встрече с другим это проявляется в его поведении и его словах. В том числе и в выражении «Я верю», как и в простом утверждении. – А что насчет меня самого: как я сам признаю собственную предрасположенность? – Здесь необходимо обращать внимание на себя, как поступают другие, прислушаться к тому, что я говорю, и суметь сделать выводы из сказанного мною!

Мое собственное отношение к моим словам совершенно отличается от отношения других.

То иное продолжение глагола было бы возможно, если бы я мог сказать: «Кажется, я верю».

Если бы я слушал слова из своего рта, то мог бы сказать, что кто-то еще говорит моим ртом.

«Судя по тому, что я говорю, это именно то, во что я верю». Теперь возможно придумать обстоятельства, при которых эти слова имели бы смысл.

И затем было бы возможно сказать: «Идет дождь, но я этому не верю», или: «Мне кажется, что мое эго верит этому, но это не так». Следовало бы заполнить картину поведением, указывающим, что двое людей говорят моим ртом.

Даже в самом допущении заключена иная схема, чем ты думаешь.

Когда говоришь: «Допустим, я верю…», ты предполагаешь полную грамматику слова «верить», обычное употребление, которым ты овладел. – Ты не предполагаешь некоего состояния дел, которое, так сказать, представляет тебе однозначно картина, и ты способен дополнить гипотетическое употребление некоторым положительным употреблением помимо обычного. – Ты не знал бы вообще, что предполагаешь (то есть, например, что следовало бы из такого допущения), не будь ты уже знаком с употреблением слова «вера».

Подумай о выражении «Я говорю…», например, «Я говорю, что сегодня будет дождь», которое значит то же самое, что утверждение «Будет дождь». «Он говорит, что это будет…» означает приблизительно «Он верит, что это будет…» А «Допустим, я говорю…» не означает: допустим, сегодня будет дождь.

Различные понятия здесь соприкасаются и вместе проходят часть пути. Но не стоит считать все линии кругами.

Рассмотрим и такое недо-предложение: «Дождь может идти, но не идет».

Здесь следует быть настороже и не утверждать, будто «Дождь может идти» на самом деле означает «Я думаю, что будет дождь». Ведь почему бы не наоборот, почему под последним не может пониматься первое?

Не считай неуверенное утверждение утверждением неуверенности.

XI

Два употребления слова «видеть».

Первое: «Что ты видишь?» – «Я вижу это» (и затем описание, рисунок, копия). Второе: «Я вижу сходство двух этих лиц» – позволяет человеку, которому я так говорю, увидеть лица столь же ясно, как вижу их я сам.

Важно различие категорий между двумя «предметами» видения.

Кто-то мог бы точно изобразить два лица, а другой заметить в рисунке сходство, которого не увидел первый.

Я смотрю на лицо и вдруг замечаю его сходство с другим. Я вижу, что оно не изменилось; и все же я вижу его иначе. Я назову этот опыт: «заметить аспект».

Его причины представляют интерес для психологов.

Мы интересуемся самим понятием и его местом среди понятий опыта.

Вообрази иллюстрацию, появляющуюся в нескольких местах в книге, например, в учебнике. В соответствующем тексте всякий раз рассматривается нечто новое: то стеклянный куб, то перевернутая открытая коробка, то проволочная конструкция такой формы, то три доски под прямым углом. И всякий раз текст предлагает истолкование иллюстрации.

Но мы можем и увидеть иллюстрацию то как одно, то как другое. – Значит, мы истолковываем ее и видим так, как истолковываем.

Здесь, пожалуй, можно бы ответить: описание того, что воспринято непосредственно, то есть зрительного опыта посредством истолкования, есть косвенное описание. «Я вижу в фигуре коробку» означает: я получил особый зрительный опыт, который я переживаю всякий раз, когда истолковываю фигуру как коробку или когда смотрю на коробку. Но будь это так, мне бы следовало знать об этом. Следовало бы уметь обращаться к опыту напрямую, не только косвенно. (Ведь я могу говорить о красном, не называя его цветом крови.)

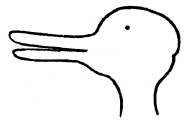

Я назову следующую фигуру, взятую у Ястрова, уткозайцем. В ней можно разглядеть и голову зайца, и голову утки.

И я должен различать между «непрерывным видением» аспекта и «озарением» аспекта.

Картину могли мне показать, а я никогда не увидел бы в ней ничего, кроме зайца.

Здесь полезно ввести понятие картины-объекта. К примеру, было бы «лицом-образом».

В некотором отношении я воспринимаю это как человеческое лицу. Я могу изучить его выражение, могу реагировать на него как на выражение человеческого лица. Ребенок может разговаривать с картинами-людьми и картинами-животными, может относиться к ним так, как относится к куклам.

Возможно, теперь я увижу изначально в УЗ просто образ зайца. То есть, если спросят: «Что это?» или: «Что ты видишь здесь?», я отвечу: «Образ зайца». Если меня и далее будут спрашивать, что это, я должен объяснить, указав на многочисленные изображения зайцев, быть может, также и на реальных зайцев, поведать об их повадках или же воспроизвести какого-нибудь зайца.

Я не должен отвечать на вопрос: «Что ты видишь здесь?» такими словами: «Теперь я вижу образ зайца». Я должен просто описать свое восприятие; как если бы я сказал: «Я вижу там красный круг».

Тем не менее кто-то может сказать обо мне: «Он видит в этой фигуре образ зайца».

Для меня имело бы не больше смысла говорить: «Теперь я вижу в этом…», чем сказать при виде ножа и вилки: «Теперь я вижу в этом нож и вилку». Это выражение было бы понятно не более, чем: «Теперь это вилка» или: «Это может быть и вилкой».

Не «принимают» за столовый прибор для еды то, что известно как столовый прибор; не более чем пытаются двигать ртом за едой или намереваются им двигать.

Если говоришь: «Теперь это для меня – лицо», мы можем спросить: «На какое изменение ты намекаешь»?

Я вижу две картины, на одной голова УЗ окружена зайцами, на другом – утками. Я не замечаю, что они одинаковы. Следует ли это из того, что я вижу разное в каждом из случаев? – Вот и причина употребить это выражение.

«Я видел это совершенно иначе, я никогда не узнал бы этого!» Это лишь восклицание. И для него тоже есть обоснование.

Мне не следовало бы и пытаться наложить головы друг на друга, сравнивать их таким образом. Ведь они подразумевают отличный способ сравнения.

И голова, увиденная вот так, ничуть не схожа с головой, увиденной вот этак, хотя они и совпадают.

Мне показывают образ зайца и спрашивают, что это; я говорю: «Это заяц». Не: «Теперь это заяц». Я сообщаю о своем восприятии. – Мне показывают голову УЗ и спрашивают, что это; я могу сказать: «Это голова УЗ». Но я могу отреагировать на вопрос и по-другому. – Ответ, что это – голова УЗ также является сообщением о восприятии, в отличие от ответа: «Теперь это заяц». Если бы я ответил: «Это заяц», двусмысленности удалось бы избежать, я просто сообщил бы о своем восприятии.

Изменение аспекта. «Но конечно ты сказал бы, что картина теперь полностью изменилась!»

Но что поменялось: мое впечатление? моя точка зрения? – Можно ли так сказать? Я описываю изменение как восприятие; как если бы объект изменился у меня на глазах.

«Теперь я вижу это», – мог бы я сказать (указывая на другую картину, например). Это форма сообщения о новом восприятии.

Выражение изменения аспекта – выражение нового восприятия и одновременно выражение того, что восприятие осталось прежним.

Я внезапно вижу решение картины-загадки. Прежде на ней были одни линии; теперь проступает человеческая форма. Мое зрительное впечатление изменилось, и теперь я сознаю, что налицо не только форма и цвет, но и вполне особая «организация». – Мое зрительное впечатление изменилось; каким оно было ранее и каким стало теперь? – Если я представляю его в виде точной копии – а это хорошее представление, – никаких изменений не заметят.

И ни в коем случае не говори: «В конце концов мое зрительное впечатление не рисунок, оно таково – и я не могу показать его никому». – Конечно, это не рисунок, но оно и не принадлежит к категории того, что я ношу в себе.

Понятие «душевной картины» вводит в заблуждение, поскольку использует «внешнюю картину» в качестве образца; и все же употребление этих слов-понятий не ближе друг другу, чем употребление слов «цифра» и «число». (И если называть числа «идеальными цифрами», возникнет сходная путаница.)

Если ставить «организацию» зрительного впечатления в один ряд с цветом и формой, значит, ты исходишь из представления о зрительном впечатлении как о «внутреннем» объекте. Конечно, это превращает данный объект в химеру, диковинное, шаткое сооружение. Ведь подобие картине теперь нарушено.

Если я знаю, что у схемы куба есть различные аспекты, и хочу узнать, что видит другой, я могу попросить его сделать образец того, что он видит, вдобавок к копии, или указать на таковой; пусть он понятия не имеет, с какой целью я требую двух сообщений.

Но когда у нас есть изменяющийся аспект, меняется и ситуация. Теперь единственное возможное выражение нашего опыта – то, чем ранее могло казаться или даже было ненужным уточнением, при наличии копии.

И это отдельно разрушает сравнение «организации» с цветом и формой в зрительных впечатлениях.

Если я вижу голову УЗ как З, то я вижу эти формы и цвета (я воспроизвожу их в точности) – и вижу вдобавок еще кое-что вроде этого: при этом я указываю на многочисленные изображения зайцев. – Это показывает различие между понятиями.

«Видеть как…» не есть часть восприятия. И по этой причине оно сходно с видением и все же не сходно.

Я смотрю на животное, и меня спрашивают: «Что ты видишь?» Я отвечаю: «Зайца». – Я разглядываю местность; внезапно мимо пробегает заяц. Я восклицаю: «Заяц!» Оба случая, сообщение и восклицание, суть выражения восприятия и зрительного опыта. Но восклицание по смыслу отличается от сообщения: оно как бы вырывается у нас. – Оно связано с опытом, как крик связан с болью.

Но поскольку это описание восприятия, его можно также назвать выражением мысли. – Глядя на предмет, не обязательно думаешь о нем; но если у тебя есть зрительный опыт, выраженный восклицанием, ты точно думаешь о том, что видишь.

Следовательно, «усвоение аспекта» кажется наполовину зрительным опытом, а наполовину – мыслью.

Кто-то внезапно видит нечто, чего не узнает (может быть, знакомый объект, но в необычном положении или при необычном освещении); неузнавание, возможно, длится всего несколько секунд. Правильно ли говорить, что его зрительный опыт отличается от опыта того, кто узнал объект сразу?

Ведь разве не может кто-то описать незнакомую форму, возникшую перед ним, не менее точно, нежели я, кому эта форма знакома? И не здесь ли ответ? – Конечно, обычно это не так. И его описание будет составлено иначе. (Я говорю, например: «У животного длинные уши», а он говорит: «Два длинных отростка» и затем рисует их.)

Я встречаю кого-то, кого не видел много лет; я вижу его отчетливо, но не в состоянии узнать. Внезапно я узнаю его, вижу прежнее лицо в изменившемся. Будь я художником, я бы, пожалуй, написал с него новый портрет.

Теперь, я узнаю своего знакомого в толпе, возможно, после того, как долго смотрел на него, – будет ли это особый тип видения? Это случай одновременно видения и мышления? или сочетание того и другого, как я почти готов сказать?

Вопрос таков: почему хочется так сказать?

Само выражение, которое также служит сообщением об увиденном, здесь становится возгласом узнавания.

Каков критерий зрительного опыта? – Критерий? Что ты имеешь в виду?

Представление «увиденного».

Понятие представления увиденного, как и копирования, весьма растяжимо, и вместе с ними понятие увиденного. Они крепко связаны внутренней связью. (Это не означает, что они подобны.)

Как замечают, что люди видят объемно? – Я спрашиваю кого-то о местности, которую он обозревает. «Похоже на это?» (И показываю рукой.) – «Да». – «Откуда ты знаешь?» – «Тумана нет, и я вижу местность отчетливо». – Он не приводит оснований для такого предположения. Единственное, что естественно для нас, – представить, что мы видим объемно; нужны особая практика и тренировки для двумерного представления на рисунке или в словах. (Причудливость детских рисунков.)

Если кто-то видит улыбку и не знает, что это улыбка, не понимает ее как таковую, он видит это иначе, нежели тот, кто знает улыбку? – Он воспроизводит ее по-другому, например.

Переверни рисунок лица, и ты не можете определить его выражение. Возможно, ты решишь, что оно улыбается, но не скажешь точно, что это за улыбка. Ты не в состоянии воспроизвести улыбку или описать ее более точно. И все же рисунок, который ты перевернул, может быть самым точным представлением лица человека.

Рисунок а)  есть перевернутый рисунок б)

есть перевернутый рисунок б)  .

.

Точно также в)  есть перевернутый рисунок г)

есть перевернутый рисунок г)  .

.

Но – я хотел бы сказать – налицо разница в различии между моими впечатлениями от в) и г) и между таковыми от a) и б). Рисунок г), например, выглядит более изящным, чем в). (Сравни замечание Льюиса Кэрролла.) Рисунок г) скопировать легко, а рисунок в) труднее.

Представь, что голова УЗ прячется в путанице линий. Внезапно я замечаю ее на картине и опознаю просто как голову зайца. Позднее я гляжу на ту же самую картину и замечаю ту же самую фигуру, но вижу уже голову утки, не обязательно понимая при этом, что фигура одна и та же в обоих случаях. – Если я позже вижу, что аспект изменился, могу ли я сказать, что аспекты утки и кролика теперь видятся совершенно иначе, нежели когда я узнал их по отдельности в путанице линий? Нет.

Но изменение рождает удивление, которого не вызывает узнавание.

Если ищешь в рисунке (1) другой рисунок (2) и затем его находишь, ты видишь рисунок (1) по-новому. Ты не просто можешь дать новое описание; обнаружение второй фигуры становится новым зрительным опытом.

Но вовсе не обязательно говорить: «Рисунок (1) выглядит совсем по-другому; он ничуть не похож на фигуру, которую я видел раньше, пусть они и совпадают!»

Здесь чрезвычайно много взаимосвязанных явлений и возможных понятий.

Тогда копия фигуры есть неполное описание моего зрительного опыта? Нет. – Но обстоятельства решают, нужны ли дополнительные уточнения и какие именно. – Это может быть неполным описанием; если еще остается, что уточнить.

Конечно, мы можем сказать: кое-что определенное подпадает и под понятие «образа зайца», и под понятие «образа утки». В частности, картина, рисунок. – Но впечатление не будет одновременно образом утки и образом зайца.

«Что я действительно вижу, должно, конечно, открываться мне под воздействием объекта» – Значит, то, открывается мне, есть своего рода копия, то, на что, в свою очередь, можно смотреть отдельно, иметь перед собой; нечто, едва ли не подобное материализации.

И эта материализация есть нечто пространственное, и должно быть возможно описать ее в сугубо пространственных терминах. Например (если речь о лице), она может улыбаться; понятию дружелюбия, однако, нет места в сообщении о ней, оно ей чуждо (даже при том, что оно может подходить лицу).

Если спросишь, что я видел, возможно, я сумею сделать набросок, который это покажет; но у меня почти не будет воспоминаний о том, как блуждал мой взгляд.

Понятие «видения» производит впечатление запутанности. Что ж, оно и вправду путаное. – Я смотрю на местность, мой взгляд скользит по ней, я вижу разного рода четкие и нечеткие движения; это видится мне резко, то предстает размытым. В конце концов сколь разрозненным может видеться то, что мы видим! А теперь взгляни на то, что призвано быть «описанием увиденного». – Это лишь то, что называют описанием увиденного. Нет и одного подлинного, надлежащего случая такого описания – остальные все смутные, ожидающие разъяснения или же такие, которые следует отмести, как мусор.

Здесь мы оказываемся в огромной опасности из-за желания провести тонкие различия. – Сходно бывает, когда пытаются определить понятие физического тела в терминах «того, что вправду увидено». – Скорее, нам надлежит принять повседневную языковую игру и пометить ложные сообщения именно как ложные. Примитивная языковая игра, какой обучают детей, не требует обоснования; попытки обоснования следует отвергнуть.

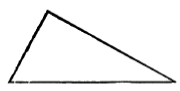

Возьмите в качестве примера аспекты треугольника. Этот треугольник

может восприниматься как треугольное отверстие, как тело, как геометрическая фигура; как стоящий на основании, как подвешенный за вершину; как гора, как клин, как стрелка или указатель, как перевернутое тело, которое должно стоять на короткой стороне прямого угла, как половина параллелограма, и многими иными способами.

«Теперь ты можешь думать то о том, то об этом, глядя на него, можешь принимать как то и как это, а затем увидишь его то так, то этак». – Как именно? Дополнительно не уточняется.

Но возможно ли видеть объект сообразно истолкованию? – Вопрос представляет это как странность; словно что-то втиснули в форму, которая ему на самом деле не подходит. Но тут нет никакого втискивания, никакого принуждения.

Когда выглядит так, будто нет места для такой формы между прочими, тебе следует искать его в другом измерении. Если здесь места нет, в другом измерении оно имеется. (Именно в этом смысле нет и места для мнимых чисел в пространстве действительных чисел. Но это означает следующее: применение понятия мнимых чисел менее сходно с применением понятия действительных чисел, чем явствует из облика исчислений. Необходимо перейти к применению, и затем понятие находит себе новое место, о котором, так сказать, и не мечталось.)

Как понимать такое утверждение: «Нечто можно увидеть лишь как его картину»?

Это означает вот что: аспекты в изменении аспектов суть то, каковые порой могут стать постоянным свойством фигуры на картине.

Треугольник на самом деле может на одной картине стоять, на другой висеть, а на третьей выглядеть так, будто откуда-то упал. – То есть я, глядя на него, говорю не: «Это может быть и что-то выпавшее», но: «Стекло выпало и разбилось вдребезги». Вот так мы реагируем на картину.

Могу ли я сказать, как должна выглядеть картина, чтобы оказать такое воздействие? Нет. Существуют, например, стили живописи, которые ничего не передают мне этим непосредственным способом, но внятны другим людям. Думаю, тут сказываются привычки и воспитание.

Что значит говорить, что на картине я «вижу, как сфера плавает в воздухе»?

Достаточно ли того, что это описание кажется самым простым, самым очевидным? Нет, ведь причины могут быть разными. Например, это может оказаться всего лишь общепринятое описание.

Каково выражение того, что я не просто пониманию картину таким образом, например, (зная, что на ней должно быть изображено), но вижу ее таким образом? – Вот оно: «Сфера, кажется, парит», «Видишь, она парит» или, снова, особым тоном: «Она парит!»

Тогда это будет выражение принятия чего-то за что-то. Но не применения чего-то как такового.

Здесь мы не спрашиваем себя, каковы причины и что производит впечатление в данном случае.

А вправду ли это особое впечатление? – «Конечно, я вижу нечто иное, когда вижу, как сфера парит, и когда вижу, что она просто лежит». – Что на самом деле означает: это выражение обосновано! – (Ведь, взятое буквально: это не более чем повторять.)

(И все же у меня возникает и впечатление не реальной парящей сферы. Имеются различные формы «объемного видения». Объемные свойства фотографии и объемный характер того, что мы видим через стереоскоп.)

«И это вправду иное впечатление?» – Чтобы ответить, мне придется спросить себя, происходит ли что-то иное во мне. Но как я могу узнать? – Я иначе описываю то, что вижу.

Некоторые рисунки всегда воспринимаются как плоские фигуры, другие же, иногда, или всегда, видятся трехмерно.

Здесь можно было бы сказать: зрительное впечатление от увиденного трехмерно будет трехмерным; со схематическим кубом, например, это – куб. (Ведь описание впечатления есть описание куба.)

И тогда кажется странным, что некоторые рисунки видятся плоскими, а другие – трехмерными. И спрашиваешь себя: «Где этому предел?»

Когда я вижу изображение скачущей лошади, просто ли я знаю, что здесь подразумевается этот вид движения? Будет ли предрассудком думать, что я вижу лошадь, скачущую по картине? – И мое зрительное впечатление тоже скачет?

Что говорят мне словами: «Теперь я вижу это как…»? Какие следствия имеет это сообщение? Что я могу сделать с ним?

Люди часто связывают цвета с гласными. Кто-то может счесть, что гласный меняет цвет, если повторять его снова и снова. И получается, например, что «а» «то синий, то красный».

Выражение «Теперь я вижу это как…» вполне может иметь для нас не больше смысла, чем: «Теперь “а” для меня красный».

(В сочетании с физиологическими наблюдениями даже это изменение могло бы обрести важность для нас.)

Здесь мне приходит в голову, что в беседе об эстетике мы используем слова: «Ты должен смотреть на это так, ведь так задумывалось»; «Когда смотришь на это вот так, видишь, где ошибка»; «В этих тактах ты должен услышать прелюдию»; «Вслушайся в эту тональность»; «Ты должен выразить это так» (что может относиться и к слушанию, и к исполнению).

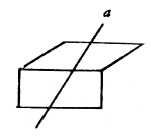

Рисунок

призван изображать выпуклую ступень и применяться в некоторой топологической демонстрации. С этой целью мы проводим прямую а через геометрические центры двух плоскостей. – Теперь, если бы чье-либо объемное видение фигуры было лишь моментальным, и даже в этом случае фигура виделась то вогнутой, то выпуклой, ему было бы непросто следить за нашей демонстрацией. А если он обнаружит, что плоский аспект чередуется с объемным, то я словно бы показывал ему в ходе демонстрации совершенно разные объекты.

Что означает, когда я рассматриваю рисунок из начертательной геометрии и говорю: «Я знаю, что эта линия появляется снова вот здесь, но не вижу ее таким образом»? Означает ли это просто нехватку навыков в обращении с чертежами; что я «не слишком хорошо в них разбираюсь»? – Эти навыки безусловно являются одним из наших критериев. Что кто-то видит рисунок объемно, нам говорит определенное «умение ориентироваться». Конкретные жесты, например, которые указывают на пространственные отношения: тонкие оттенки поведения.

Я вижу, что животное на картине поражено стрелой. Стрела пронзила горло и торчит из шеи. Пусть картина будет силуэтом. – Ты видишь стрелу – или просто знаешь, что эти два фрагмента должны представлять части стрелы?

(Сравни рисунок Келера с взаимопроникающими шестиугольниками.)

«Но это же не видение!» – «Но это же видение!» – Оба высказывания должны допускать концептуальное обоснование.

Но это же видение! В каком смысле это – видение?

«Феномен на первый взгляд удивительный, но физиологическое объяснение ему, конечно, будет найдено». Наша проблема не причинна, а концептуальна.

Если изображение пронзенного стрелой животного или взаимопроникающих шестиугольников покажут мне всего на мгновение, а затем попросят описать, таким и будет мое описание; если придется рисовать, я наверняка нарисую дурную копию, но на ней будет изображено некое животное, пронзенное стрелой, или два взаимопроникающих шестиугольника. То есть: имеются определенные ошибки, которых я не должен делать.

Первое, что бросится мне в глаза на этой картине: два шестиугольника.

Теперь я смотрю на них и спрашиваю себя: «Я и вправду воспринимаю их как шестиугольники?» – и все ли то время, пока они находятся у меня перед глазами? (Допуская, что они не изменили свой аспект за это время.) – И тянет ответить: «Я не думаю о них все время как о шестиугольниках».

Кто-то говорит мне: «Я сразу воспринял два шестиугольника. И это все, что я видел». Но как мне его понимать? Думаю, он мгновенно дал бы это описание в ответ на вопрос: «Что ты видишь?» и при этом не считал бы его одним из нескольких возможных. В этом его описании походит на ответ: «Лицо», когда показывают такой рисунок.

Лучшее описание, которое я могу дать показанному мне на мгновение, таково:

«Впечатление вставшего на дыбы животного». Вот и получилось вполне определенное описание. – Это видение или все же мысль?

Не пытайся анализировать собственный внутренний опыт.

Конечно, я могу также сначала изучить картину как нечто иное и затем сказать себе: «О, это два шестиугольника!» И аспект изменился бы. Доказывает ли это, что я на самом деле рассматривал картину как что-то определенное?

«Это настоящее зрительное переживание?» Вопрос в том, в каком смысле оно может быть таковым?

Трудно видеть, что проблема заключается в определении понятий.

Понятие навязывает себя. (Этого не следует забывать.)

Ведь когда я говорю о простом случае знания, не видения? – Возможно, когда кто-то воспринимает картину как рабочий чертеж, читает ее как светокопию. (Тонкие оттенки поведения. – Почему они важны? Они имеют важные последствия.)

«Для меня это животное, пронзенное стрелой». Именно так я считаю; это мое отношение к рисунку. Таково одно значение того, что мы именуем видением.

Но могу ли я сказать в том же смысле: «Для меня это два шестиугольника»? Или не в том же, а в сходном смысле?

Ты должен подумать о роли, которую изображения наподобие картин (в противоположность рабочим чертежам) играют в наших жизнях. Эта роль ни в коем случае не аналогичная.

Сравнение: изречения иногда вешают на стену. Но не теоремы механики. (Наше отношение к тем и другим.)

Если видишь в рисунке такое-то животное, я ожидаю от тебя совсем иного, нежели от того, кто просто знает, что именно изображено на рисунке.

Быть может, следующее выражение будет точнее: мы воспринимаем фотографию, картину на стене как сам объект (человек, пейзаж и так далее), на ней изображенный.

Так быть не должно. Легко вообразить людей, у которых нет такого отношения к подобным картинам. Кого, например, отвращают фотографии, поскольку лица, лишенные цвета и даже, возможно, уменьшенные в размерах, не кажутся им человеческими.

Я говорю: «Мы воспринимаем портрет как человека», – но когда мы делаем так и как долго? Всегда ли, если мы вообще видим его (и не видим, скажем, в нем нечто иное)? Я мог бы ответить утвердительно, что определило бы понятие «воспринимать как». – Вопрос в том, важно ли для нас другое понятие, связанное с этим: а именно, понятие «видеть так», причем само явление возникает, лишь когда я в самом деле обращаю внимание на картину как на изображенный на ней объект.

Я мог бы сказать: картина не все время для меня живая, пока я смотрю на нее. «Ее портрет улыбается мне со стены». Это не обязательно происходит всякий раз, стоит моему взгляду упасть на картину.

Голова УЗ. Спрашиваешь себя: как может глаз – вот эта точка – смотреть в каком-либо направлении? – «Видишь, он смотрит!» (А «смотрит» сам человек, это говорящий.) Но так не говорят и не делают постоянно, когда рассматривают картину. Теперь, что такое «Видишь, он смотрит!» – будет ли это выражение ощущения?

(Приводя все эти примеры, я не стремлюсь к некоей законченности, некоей классификации психологических понятий. Они призваны лишь позволить читателю определиться в концептуальных затруднениях.)

«Теперь я вижу это как…» сходно с «Я пытаюсь увидеть в этом…» или «Я еще не могу видеть в этом…». Но я не в состоянии пытаться увидеть льва в обычном изображении льва, не больше, чем увидеть F в этой букве. (Хотя вполне могу разглядеть в ней виселицу, например.)

Не спрашивай себя: «Как это происходит со мной?» – Спрашивай: «Что я знаю о ком-то еще?»

Как играют в игру «Это может быть и так»? (Чем еще может быть некая фигура – в качестве чего ее можно было бы воспринять, – не есть просто другая фигура.

Если кто-то скажет: «Я вижу в  вот это

вот это  он вполне может иметь в виду совершенно разное.)

он вполне может иметь в виду совершенно разное.)

Вот игра, в которую играют дети: они говорят, что сундук, например, это дом, и вслед за тем он истолковывается как дом в каждой подробности. Его восприятие дополнено толикой воображения.

Но видит ли ребенок этот сундук как дом?

«Он вовсе забывает, что это сундук; для него это и вправду дом». (Тому имеются наглядные подтверждения.) Тогда не будет ли правильно сказать, что он видит в сундуке дом?

И если знаешь, как играть в эту игру, и, в конкретной ситуации, восклицаешь с особым выражением: «Теперь это дом!» – ты бы выразил «озарение» аспекта.

Если я слышал, как кто-то говорил об УЗ, а теперь определенно рассуждает об особом выражении заячьей морды, я должен сказать, что теперь он видит изображение зайца.

Но выражение его тона и жестов таково, будто бы сам объект менялся и в итоге становился либо тем, либо этим.

Мне сыграли тему несколько раз, все более медленно. В конце концов я говорю: «Теперь правильно» или «Теперь наконец это марш», «Теперь наконец это танец». – Тот же тон голоса выражает «озарение» аспекта.

«Тонкие оттенки поведения». – Когда мое понимание темы выражается тем, что я верно ее насвистываю, это будет примером такого тонкого оттенка.

Аспекты треугольника: словно бы образ соприкоснулся со зрительным впечатлением и какое-то время оставался с ним в контакте.

В этом, однако, данные аспекты отличаются от вогнутых и выпуклых аспектов ступени (например). И также от аспектов фигуры (которую я назову «двойным крестом») как белого креста на черном поле и как черного креста на белом поле.

Ты должен помнить, что описания переменных аспектов всякий раз различны.

(Соблазн сказать: «Я вижу тут это», указывая на то же самое как на «тут» и как на «это».) Всегда избавляйся от мысли об индивидуальном объекте таким образом: предположи, что он постоянно меняется, но ты не замечаешь перемен, поскольку память тебя постоянно обманывает.

О двух аспектах двойного креста (я назову их аспектами A) можно было бы сообщить, просто указав поочередно на белый и черный кресты по отдельности.

И вполне можно представить это как простейшую реакцию ребенка, даже еще не умеющего говорить.

(Итак, в сообщении об аспектах А мы указываем на часть двойного креста. – Но аспекты У и З нельзя описать аналогичным способом.)

Ты «видишь аспекты У и З», только если уже осведомлен о формах этих двух животных. Чтобы увидеть аспекты А, не требуется никакое аналогичное условие.

Возможно принять голову УЗ просто за изображение зайца, двойной крест – просто за изображение черного креста, но нельзя принять простую треугольную фигуру за изображение упавшего предмета. Чтобы увидеть этот аспект треугольника, необходимо воображение.

Аспекты A не обязательно трехмерны; черный крест на белом поле не обязательно будет крестом на фоне белой поверхности. Можно обучить кого-то представлению черного креста на поле иного цвета, не показывая ничего, кроме крестов, нарисованных на листах бумаги. Здесь «фон» – просто окружение креста.

Аспекты A связаны с возможной иллюзией не так, как связаны с нею трехмерные аспекты рисунка куба или ступени.

Я могу увидеть в схеме куба коробку; но также я могу увидеть в ней попеременно то бумажную, то жестяную коробку? – Что мне сказать, если кто-то станет уверять, что для него это так? – Нужно установить границу понятия.

И все же подумай о выражении «чувствовать» в связи с рассматриванием картины. («Чувствуешь мягкость этого материала») (Знать во сне. «И я знал, что… находится в комнате».)

Как обучают ребенка (скажем, арифметике): «Теперь соедини вместе» или: «Теперь, вместе, это одно»? Ясно, что «соединять вместе» и «вместе это одно» первоначально обладали для него иным значением, нежели значением видеть нечто так или этак. – И это замечание о понятиях, а не о методах обучения.

Один тип аспекта можно назвать «аспектами организации». Когда аспект меняется, сходятся части картины, до того разрозненные.

В треугольнике я могу видеть в этом вершину, в этом основание, или совсем наоборот. – Ясно, что слова: «Теперь я вижу в этом вершину» ничего не могут значить для ученика, который только что столкнулся с понятиями вершины, основания и так далее. – Но я не имею в виду эмпирическое суждение.

«Теперь он видит в этом то-то», «а теперь то-то» – так можно сказать лишь о том, кто способен свободно применять определенную фигуру.

Основа этого опыта – овладение техникой.

Но как странно, что это должно быть логическим условием приобретения такого-то опыта! В конце концов ты не потому говоришь, будто у кого-то «болят зубы», что он способен делать то-то и то-то. – Отсюда следует, что мы не можем иметь дело с тем же понятием опыта. Это различные, хоть и родственные понятия.

Только если кто-то может, научился, овладел тем-то и тем-то, имеет смысл говорить, что у него есть этот опыт. И если звучит безумно, подумай о том, что понятие видения тут модифицируется. (Подобное соображение часто необходимо, чтобы избавиться от ощущения головокружения в математике.)

Мы говорим, мы произносим слова и лишь позднее получаем картину их жизни.

Ибо как я могу определить, что это поза нерешительности, прежде чем узнаю, что это поза, а не анатомическое строение животного?

Но конечно, это означает лишь, что я не могу использовать данное понятие для описания наблюдаемого объекта, просто потому, что это относится не только к зрительным образам? – Неужели мне вовсе не хочется иметь чисто зрительное представление нерешительной позы или робкого лица?

Подобное понятие можно сопоставить с понятиями «мажора» и «минора», которые, конечно, обладают эмоциональной ценностью, но также могут употребляться сугубо для описания воспринятой структуры.

Эпитет «грустный» по отношению, например, к изображению лица, характеризует группировку линий в круге. В отношении к человеку он обладает иным (хотя и связанным) значением. (Но это не означает, что грустное выражение сходно с чувством грусти!)

Подумай и об этом: я могу лишь видеть, но не слышать, красный и зеленый – однако грусть я способен и слышать, и видеть.

Подумай о выражении: «Я услышал жалобную мелодию». Теперь вопрос: «Слышит ли он жалобу?»

И если я отвечаю: «Нет, не слышит, просто ощущает», – куда это приводит? Ведь нет особого органа чувств, способного на такие «ощущения».

Здесь можно бы ответить: «Конечно, я слышу это!» – Или: «Я вправду этого не слышу».

Мы можем, однако, выявить тут различие понятий.

Мы реагируем на зрительное впечатление иначе, нежели тот, кто не узнает в нем робость (в полном смысле слова). – Но я не хочу сказать здесь, что мы ощущаем эту реакцию мышцами и суставами, что это вообще «ощущение». – Нет, тут мы располагаем модифицированным понятием ощущения.

Можно сказать о ком-то, что он слеп к выражению лиц. Является ли его зрение в этом отношении ущербным? Это, конечно, не просто вопрос физиологии. Здесь физиологическое предстает символом логического.

Если ощущаешь серьезность мелодии, что ты чувствуешь? – Ничто, что можно было бы передать воспроизведением услышанного.

Я могу вообразить, что некий произвольный шифр – например,  – является правильной буквой какого-то иностранного алфавита. Или же неверно написанной буквой, потому ущербной в том или ином отношении: например, начертанной размашисто, или с типичной детской неловкостью, или с завитушками, как в юридическом документе. Она может отличаться от правильного письменного образца множеством признаков. – И я вижу ее по- разному, окружая тем или иным вымыслом. Налицо близкое родство с «переживанием значения слова».

– является правильной буквой какого-то иностранного алфавита. Или же неверно написанной буквой, потому ущербной в том или ином отношении: например, начертанной размашисто, или с типичной детской неловкостью, или с завитушками, как в юридическом документе. Она может отличаться от правильного письменного образца множеством признаков. – И я вижу ее по- разному, окружая тем или иным вымыслом. Налицо близкое родство с «переживанием значения слова».

Я хотел бы сказать: то, что тут проявляется, длится ровно столько, сколько я рассматриваю объект особым образом. («Видишь, он смотрит!») – «Я хотел бы сказать» – но разве это так? Спроси себя: «Как долго нечто меня изумляет?» – Как долго нечто ново для меня?

Аспект представляет физиономию, которая затем исчезает. Почти как если бы имелось лицо, которое я сначала имитировал, а затем принял уже без имитации. – А разве это не настоящее объяснение? – Но разве это не чересчур?

«Я наблюдал сходство между ним и его отцом несколько минут, не больше». – Так можно было бы сказать, изменяйся его лицо и походи на отцовское лишь в течение краткого промежутка времени. Но это может означать, и что после нескольких минут я прекратил удивляться сходству.

«Тебя поразило сходство, и сколько ты ему удивлялся?» Какой ответ можно дать на этот вопрос? – «Я скоро перестал думать об этом», или «Это поражало меня снова и снова», или «Несколько раз у меня мелькала мысль, до чего же они похожи», или «Я изумлялся сходству не меньше минуты». – Такого рода ответы ты получишь.

Я бы хотел задать вопрос: «Сознаю ли я пространственный характер, глубину предмета (этого шкафа, например), все то время, что смотрю на него?» Чувствую ли я его, так сказать, все время? – Но задай этот вопрос в третьем лице. – Когда можно сказать о ком-то, что ему это ведомо все время, а когда – что неведомо вовсе? – Конечно, можно спросить его самого, но как он научился отвечать на подобные вопросы? – Он знает, что означает «чувствовать боль непрерывно». Но это его лишь смутит (как смущает меня).

Если он теперь скажет, что непрерывно сознает глубину, я ему поверю? И если он скажет, что сознает ее время от времени (когда говорит о ней, возможно), этому я поверю? Данные ответы покажутся мне исходящими из ложных оснований. – Будет иначе, если он скажет, что объект предмет порой мнится ему плоским, а порой объемным.

Кто-то говорит мне: «Я смотрел на цветок, но думал о чем- то еще и не сознавал его цвет». Я пойму, о чем речь? – Я могу вообразить значимый контекст, скажем, что он продолжит: «И внезапно я увидел его и понял, что это тот, который…»

Или снова: «Отвернись я тогда, пожалуй, я не сказал бы, какого он цвета».

«Он смотрел на это, не видя». – Такое возможно. Но каков тут критерий? – Что ж, вариантов множество.

«Сейчас я смотрел на форму, а не на цвет». Не позволяй подобным фразам сбивать тебя с толку. Прежде всего, не задавайся вопросом: «Что происходит в глазах или в мозгу?»

Сходство меня поражает; затем впечатление исчезает. Оно поражает меня несколько минут, не больше.

Что произошло здесь? – Что я могу вспомнить? Мое собственное выражение лица приходит на ум; я мог бы его воспроизвести. Если бы кто-то, знакомый со мной, увидел мое лицо, он сказал бы: «Что-то в его лице тебя потрясло». – Далее мне открывается, что я говорю в таких случая, вслух или про себя. И это все. – И в чем тут изумление? Ни в чем. Это признаки изумления; но они суть то, «что происходит».

Изумление – это видение плюс мышление? Нет. Многие из наших понятий здесь пересекаются.

(«Мышление» и «внутренняя речь» – я не говорю «беседовать с собой» – различные понятия.)

Цвет зрительного впечатления соответствует цвету объекта (эта промокательная бумага выглядит розовой для меня и является розовой) – форма зрительного впечатления соответствует форме объекта (это прямоугольник для меня и на самом деле). – Но в «озарении» аспекта я вижу не свойство объекта, а внутреннее отношение между ним и другими объектами.

Почти как если бы выражение «видеть знак в этом контексте» было эхом мысли.

«Эхо мысли в поле зрения» – можно сказать так.

Вообрази физиологическое объяснение опыта. Пусть будет так: когда мы смотрим на фигуру, наши глаза неоднократно оглядывают ее, всегда следуя особой траектории. Эта траектория соответствует конкретным колебаниям глазных яблок в процессе видения. Возможно перескочить от одного колебания к другому, а еще они могут чередоваться. (Аспекты A.) Некоторые колебания физиологически невозможны; следовательно, например, я не могу воспринимать схематический куб как две взаимопроникающих призмы. И так далее. Пусть это будет объяснение. – «Да, это показывает своего рода видение». – Теперь ты ввел новый, физиологический критерий видения. И это может заслонить старую проблему, но не решить ее. – Цель данного параграфа однако, в том, чтобы показать, что происходит, когда предлагается физиологическое объяснение. Психологическое понятие оказывается недосягаемым для этого объяснения. Что проясняет природу проблемы.

Я вправду вижу нечто всякий раз или только истолковываю увиденное по-другому? Я склонен выбрать первое. Но почему? – Истолковывать значит мыслить, что-то делать; а видение – состояние.

Теперь легко выявить случаи, когда мы истолковываем. Делая это, мы выдвигаем гипотезы, которые могут оказаться ложными. – «Я вижу в этой фигуре…» можно проверить ничуть не надежнее (или в том же смысле), чем: «Я вижу ярко-красное». Значит, налицо сходство в употреблении «видения» в обоих контекстах. Только не думай, что знаешь заранее, что означает тут «состояние видения»! Позволь употреблению научить тебя значению.

Кое-что в видении представляется нам непонятным, поскольку в целом само видение не кажется достаточно загадочным.

Когда смотришь на фотографии людей, зданий и деревьев, не чувствуешь в них нехватки объемности. Было бы непросто описать фотографию как набор цветных участков на плоскости; но то, что мы видим в стереоскоп, выглядит объемным по-другому.

(Вовсе на само собой разумеется, что мы видим «объемно» двумя глазами. Когда два зрительных изображения соединяются, можно ожидать размытого результата.)

Понятие аспекта родственно понятию изображения. Другими словами: понятие «Я вижу в этом…» родственно понятию «Я располагаю таким-то образом».

Разве не требуется воображения, чтобы услышать в чем- то вариацию некоей темы? И все же что-то воспринимают, когда ее слушают.

«Представь, что это изменилось так, и у тебя теперь другое». Можно использовать воображение, чтобы что-то доказать.

Видеть аспект и воображать – проявления воли. Возможен приказ «Вообрази это», а также: «Теперь смотри на фигуру так»; но не: «Теперь этот лист зеленый».

Встает вопрос: допустим, некоторым людям недостает способности видеть нечто как нечто – во что бы это вылилось? Какие последствия имело бы? – Сопоставим ли этот дефект с цветовой слепотой или с отсутствием абсолютного слуха? – Мы назовем это «слепотой к аспекту» – и далее рассмотрим, что под этим может подразумеваться. (Концептуальное исследование.) Слепой к аспектам, предполагается, не видит изменения аспектов А. Вдобавок он, как предполагается, не замечает, что двойной крест содержит и черный, и белый кресты? Так, если скажут: «Покажи мне среди этих фигуры, заключающие в себе черный крест», он не сумеет этого сделать? Нет, он сможет это сделать; однако не следует ждать от него слов: «Сейчас это черный крест на белом поле».

Значит, он слеп и к сходству двух лиц? – А также к их тождеству или к приблизительному тождеству? Я не хочу этого утверждать. (От него требуется быть в состоянии выполнить такие приказы, как: «Принеси мне что-то, похожее на это»).

Следует ли отсюда, что он неспособен воспринять схематический куб как куб? – Это не следовало бы из того, что он не узнает его в представлении куба (на рабочем чертеже, например). Но для него это не был бы скачок от одного аспекта куба к другому. – Вопрос: требуется ли от него принять схему как куб при определенных обстоятельствах, подобно нам? – Если нет, это вряд ли можно назвать это слепотой.

«Слепота к аспектам» состоит в совершенно ином отношении к картинам, нежели наше.

(Аномалии этого типа легко представить.)

Слепота к аспекту родственна отсутствию «музыкального слуха».

Важность этого понятия заключается в связи между понятиями «видения аспекта» и «переживания значения слова». Ведь мы хотим спросить: «Чего тебе недостает, если ты не переживаешь значение слова?»

Чего тебе недостает, например, если ты не понял просьбу произнести слово «есть», имея в виду глагол – или если ты не чувствуешь, что слово утратило свое значение и стало простым звуком, когда его повторили десять раз?

В суде, например, можно было бы поднять вопрос, как кто- то имеет в виду значение слова. И это можно вывести из конкретных фактов. – Вопрос намерения. Но столь же значим ли вопрос, как некто переживает слово – допустим, слово «банк»?

Предположим, я вместе с кем-то придумал код; «башня» означает банк. Я говорю ему: «Теперь иди в башню», – и он понимает меня и действует соответственно, но он чувствует, что слово «башня» звучит несколько странно в данном употреблении, оно еще не «приобрело» значение.

«Когда я читаю стихотворение или повествование с выражением, безусловно во мне происходит что-то, чего не случается, когда я просто просматриваю строки лишь ради сведений». – На какие процессы я ссылаюсь? – Предложения обладают различным звучанием. Я обращаю особое внимание на интонацию. Иногда слово имеет неверную интонацию, я слишком его подчеркиваю или поступаю наоборот. Я замечаю это, и сей факт отражается у меня на лице. Позднее я мог бы рассуждать о своем чтении подробнее, говорить об ошибках тона, например. Порой мне предстает картина, как бы иллюстрация. И она, кажется, помогает мне читать с правильным выражением. И я могу упомянуть множество подобных средств. – Еще я могу произнести слово тоном, который выделит его значение из остальных, почти как будто это слово есть картина целого. (И это, конечно, может опираться на строение предложения.)

Когда я произношу слово, читая с выражением, это абсолютно заполнено значением. – «Как такое может быть, если значение – в употреблении слова?» Что ж, сказанное мной есть образное выражение. Не то чтобы я выбирал фигуру речи: она навязывает себя мне. – Но образное употребление слова не может конфликтовать с первоначальным.

Возможно, удастся объяснить, почему именно эта картина предлагает себя мне. (Только подумай о выражении и значении выражения «меткое слово».)

Но если предложение способно изумлять меня, как словесная картина, и если каждое слово в предложении по отдельности – тоже картина, то не покажется чудом, что слово, произнесенное само по себе и без цели, мнится будто бы несущим особое значение.

Подумай здесь об особом виде иллюзии, который проливает свет на эти вопросы. – Я выхожу с другом на прогулку в окрестностях города. Пока мы разговариваем, выясняется, будто я считаю, что город справа от нас. У меня нет осознанной причины так предполагать, а элементарное рассуждение подсказывает мне, что город должен быть, скорее, слева. Поначалу я не могу ответить на вопрос, почему вообразил, что город справа. У меня не было никаких оснований думать так. Но хотя я по-прежнему не вижу оснований, кажется, я замечаю определенные психологические причины думать именно так. В частности, конкретные ассоциации и воспоминания. Например, мы шли вдоль канала, и однажды при подобных обстоятельствах я уже следовал каналу, и тогда город был с правой стороны. – Я мог бы прибегнуть к психоанализу, чтобы обнаружить основания своей необоснованной уверенности.

«Но что это за странный опыт?» – Конечно, он не более странный, чем любой другой; просто он несколько отличается от тех переживаний, какие мы расцениваем как наиболее фундаментальные, от наших ощущений-впечатлений, например.

«Я как бы чувствую, будто знаю, что город там». – «Я как бы чувствую, будто имя “Шуберт” подходит сочинениям Шуберта и лицу Шуберта».

Ты можешь сказать себе слово «марш» и иметь в виду либо приказ двигаться, либо обозначение музыкального жанра. А теперь скажи: «Марш!» – а затем: «Хватит маршировать!» – Ты уверен, что оба раза переживаешь одинаковый опыт!

Если тонкий слух подсказывает мне, когда я играю в эту игру, что я испытываю то одно, то другое переживание данного слова, разве он не подсказывает также, что я вовсе не ощущаю его зачастую в ходе разговора? – Ведь тот факт, что я имею его в виду, намереваюсь придать то или иное значение и, возможно, сообщаю об этом позже, тут, конечно, не рассматривается.

Но остается вопрос, почему в связи с игрой в переживания слов мы также говорим о «значении» и «осмыслении». – Это уже другой вопрос. Это явление, характерное для данной языковой игры, – что здесь мы употребляем это выражение: мы говорим, что произносим слово с таким значением, и берем это выражение из другой языковой игры.

Назови это сном. Это ничего не изменит.

Даны два понятия – «толстый» и «худой». Ты бы сказал, что эта среда толстая, а вторник худой, или наоборот? (Я бы выбрал первое.) В данном случае «толстый» и «худой» имеют значение, отличное от обычного? Нет, у них отличное употребление. – Так следует ли мне вообще употреблять разные слова? Конечно, нет. – Я хочу употребить эти слова тут (в их привычном значении). – Но я ничего не говорю о причинах этого явления. Это могли бы быть детские ассоциации. Такова гипотеза, не более того. Каково бы ни было объяснение, желание остается в силе.

Если спросят: «Что ты на самом деле имеешь в виду под “толстым” и “худым”?» – я могу лишь объяснить значения обычным способом. Я не могу указать на примеры вторника и среды.

Здесь можно было бы говорить о «первичном» и «вторичном» значении слова. Только если слово обладает для тебя первичным смыслом, ты употребляешь его во вторичном.

Только если умеешь вычислять – на бумаге или вслух, – ты можешь оценить, посредством этого понятия, что значит вычислять в уме.

Вторичный смысл не есть «метафорический». Если я говорю: «Для меня гласная е желтая», я не имею в виду «желтая в метафорическом смысле». – Ведь я не могу выразить то, что хочу сказать, любым другим способом, не прибегая к понятию «желтого».