Часть I

1. «Cum ipsi (majores homines) appellabant rem aliquam, et cum secundum earn vocem corpus ad aliquid movebant, videbam, et tenebam hoc ab eis vocari rem illam, quod sonabant, cum earn vellent ostendere. Hoc autem eos velle ex motu corporis aperiebatur: tamquam verbis naturalibus omnium gentium, quae fiunt vultu et nutu oculorum, ceterorumque membrorum actu, et sonitu vocis indicante affectionem animi in petendis, habendis, rejiciendis, fugiendisve rebus. Ita verba in variis sententiis locis suis posita, et crebro audita, quarum rerum signa essent, paulatim colligebam, measque jam voluntates, edomito in eis signis ore, per haec enuntiabam».

(Августин, «Исповедь», I. 8).

Эти слова, как мне кажется, открывают нам сугубую картину сущности естественного языка. Картина такова: отдельные слова в языке именуют объекты – предложения суть комбинации подобных имен. В этой картине языка мы находим корни следующей идеи: всякое слово обладает значением. Это значение сопоставлено слову. Оно есть объект, который обозначается словом.

Августин не говорит о том, что имеется различие между видами слова. Описывая изучение языка таким образом, ты, полагаю, мыслишь прежде всего о существительных, наподобие «стол», «стул», «хлеб», и об именах собственных, и лишь во вторую очередь – об именах конкретных действий и свойств; а прочие виды слов кажутся чем-то, что должно само о себе позаботиться.

Но подумай о следующем использовании языка: я отправляю кого-то за покупками. Я даю записку, в которой сказано «Пять красных яблок». Он передает записку владельцу лавки, который открывает ящик с пометкой «Яблоки», затем ищет в таблице слово «красный» и выявляет образец этого цвета, потом произносит последовательность количественных числительных – я предполагаю, что он знает их наизусть – до слова «пять», и для каждого числа берет из ящика яблоко того же цвета, что и образец. Именно так, схожим образом, человек использует слова. – «Но откуда он знает, где и как ищется слово «красный» и что нужно сделать со словом “пять”»? Что ж, я допускаю, что он действует, как описано выше. Объяснения рано или поздно заканчиваются. – Но каково значение слова «пять»? – Тут подобное не рассматривается, лишь способ использования слова «пять».

2. Это философское понятие значения имеет свое место в примитивном представлении о том, как функционирует язык. Но можно также сказать, что здесь налицо идея языка, более примитивного, чем наш.

Давай вообразим язык, для которого описание, данное Августином, справедливо. Язык предназначен служить средством общения между строителем А и его помощником Б. A работает с камнем: блоки, столбы, плиты и балки. Б передает камни мастеру, причем в порядке, который необходим А. Для этой цели они пользуются языком, состоящим из слов «блок», «столб», «плита», «балка». А называет слова, Б подает камни, имена которых выучил. – Будем считать это полноценным примитивным языком.

3. Августин, мы могли бы сказать, в самом деле описывает систему общения, однако не все, что мы называем языком, относится к этой системе. И это следует иметь в виду во многих случаях, когда возникает вопрос: «Это подходящее описание или нет?» Ответ: «Да, подходящее, но лишь для данной узко ограниченной области, а не для всего того, что вы стремились описать».

Как если бы кто-то сказал: «Игра заключается в перемещении объектов по поверхности в соответствии с определенными правилами…» – а мы бы ответили: «Вы, кажется, имеете в виду настольные игры, но ведь есть и другие». Ваше определение будет корректным, если вы ограничите его упомянутыми играми.

4. Вообрази письменность, в которой буквы обозначают звуки, а также являются знаками ударения и пунктуации. (Письменность можно понимать как язык для представления звуковых образцов.) Теперь вообразим, что некто трактует эту письменность как простое соотношение букв со звуками, словно буквы лишены совершенно иных функций. Августиново понятие языка во многом подобно такому чрезмерно упрощенному понятию письменности.

5. Если оценить пример из § 1, мы, возможно, начнем осознавать, насколько общее представление о значении слова замутняет функционирование языка, не позволяя видеть ясно. – Мгла рассеивается, если изучать феномен языка в примитивных его проявлениях, когда четко определены назначение и употребление слов.

Ребенок использует подобные примитивные формы языка, когда учится говорить. Здесь обучение языку является не объяснением, но тренировкой.

6. Мы могли бы предположить, что язык из § 2 является языком A и Б во всей его полноте, языком всего племени. Детей учат выполнять эти действия и использовать эти слова, сопровождая действия, и реагировать таким вот образом на слова других.

Важная часть тренировки будет состоять в том, чтобы обучающий указывал на предметы, обращая на них внимание ребенка, и одновременно произносил какое-либо слово; например, слово «плита», указывая на плиту. (Я не хочу называть это «наглядным определением», поскольку ребенок еще не может спросить, каково имя объекта. Я назову это «наглядным обучением словами». – Я скажу, что оно является важной частью тренировки, потому что так заведено у людей, а не потому, что нельзя предположить иначе.) Это наглядное обучение словами, можно сказать, устанавливает связи между словами и предметами. Но что это значит? Что ж, это может означать многое; но весьма вероятно, что прежде всего мы подумаем: образ предмета возникает в сознании ребенка, когда он слышит конкретное слово. Но если это действительно так, каково тогда назначение слова? – Да, назначение слова может заключаться именно в этом. – Я могу вообразить подобное использование слов (последовательностей звуков). (Произнести слово – будто взять ноту на клавиатуре воображения.) Но в языке из § 2 назначение слов вовсе не в том, чтобы вызывать образы. (Хотя, конечно, может выясниться, что образы помогают достигнуть истинной цели.)

Но если наглядное обучение стремится к подобному результату, вправе ли я сказать, что оно способствует пониманию слова? Понимаешь ли ты команду «Плита!», если действуешь по ней так-то и так-то? – Несомненно, наглядное обучение помогает добиться результата, но лишь в сочетании с определенной тренировкой. При иной тренировке наглядное обучение теми же словами привело бы к совершенно отличному пониманию.

«Я привожу в действие тормоз, соединяя стержень с рычагом». – Да, если задан весь остальной механизм. Только в сочетании с ним это тормозной рычаг, а сам по себе рычагом не является; может быть чем угодно или ничем вообще.

7. В практике употребления языка (2) один называет слова, другой действует в соответствии с ними. При обучении языку происходит следующее: учащийся именует предметы, то есть произносит слово, когда обучающий указывает на камень. – Имеется и более простое упражнение: учащийся повторяет слова за обучающим; и оба процесса похожи на язык.

Можно также представить весь процесс употребления слов в языке (2) как одну из тех игр, посредством которых дети изучают родной язык. Я назову эти игры «языковыми играми» и буду иногда рассуждать о примитивном языке как о языковой игре.

И процессы именования камней и повторения слов за кем- либо тоже можно назвать языковыми играми. Вспомним частые употребления слов в играх наподобие хороводов. Я также назову языковой игрой целое, включающее язык и действия, с которыми он переплетен.

8. Теперь рассмотрим расширенный вариант языка (2). Помимо четырех слов («блок», «столб» и т. д.) внедрим в него слова, используемые так, как владелец лавки (1) использует последовательности числительных (это может быть ряд букв алфавита); далее допустим, что два слова, например «туда» и «это» (поскольку примерно таково их назначение), используются в сочетании с указательным жестом; наконец введем некоторое число цветовых образцов. А отдает распоряжение: «d плит – туда». Одновременно он показывает помощнику образец цвета и, произнося «туда», указывает на место на стройплощадке. Из запаса плит Б берет по одной на каждую букву алфавита до «d», того же цвета, что и образец, и несет на место, указанное A. – В других случаях A распоряжается: «Это – туда». Произнося «это», он показывает на строительный камень. И так далее.

9. Изучая подобный язык, ребенок должен выучить ряд «цифр» – a, b, c… А также научиться их применять. – И эта тренировка будет включать наглядное обучение словами? – Что ж, люди могут, например, указывать на плиты и считать: «a, b, c плит». – С наглядным обучением словам «блок», «столб» и т. д. схоже наглядное обучение числительным, которые служат не для счета, а для обозначения групп предметов, охватываемых беглым взглядом. Дети на самом деле обучаются таким способом использованию первых пяти или шести количественных числительных.

А употреблению «это» и «туда» тоже обучают наглядно? – Вообразите, как можно было бы научить употреблению этих слов. Некто указывает на места и предметы – но в данном случае указание включено в употребление слов, не только в обучение их употреблению.

10. Теперь спросим, что же обозначают слова этого языка. – Что позволяет выявить обозначаемое ими, если не способ их употребления? И мы уже его описали. Значит, выражение «Это слово обозначает это» должно стать частью описания. Иначе говоря, описание должно иметь форму: «Слово… обозначает…»

Конечно, можно свести описание употребления слова «плита» к утверждению, что это слово обозначает вот этот предмет. Именно так и поступают, когда, например, нужно устранить ошибочное применение слова «плита» к строительному камню, на самом деле представляющему собой «блок», – но при этом очевидно, что способ «соотнесения», то есть использования данного слова в остальном уже известен.

Схожим образом можно сказать, что знаки «a», «b», и т. д. обозначают числа, когда требуется, например, устранить ошибочное представление, будто «a», «b», «c» играют в языке роль, сопоставимую с ролью слов «блок», «плита», «столб». И еще можно сказать, что «c» означает вот это число, но не то, чтобы объяснить, что буквы должны использоваться в порядке «a, b, c, d» и т. д., а не в последовательности «a, b, d, c».

Однако уподобление описаний употребления слов подобным образом не делает сходными сами эти употребления. Ведь, как мы видим, они совершенно различны.

11. Представим инструменты в ящике мастерового: молоток, клещи, пила, отвертка, линейка, банка с клеем, клей, кисточка, гвозди и винты. – Функции слов столь же разнообразны, как и функции этих предметов. (Но в обоих случаях налицо и сходства.)

Конечно, нас сбивает с толку внешнее подобие слов, когда мы слышим их в речи или видим в письме или в печати. Ведь их применение не дано нам столь ясно. Особенно когда мы философствуем!

12. Это как заглянуть в кабину локомотива. Мы видим рукоятки, более или менее похожие друг на друга. (Что естественно, поскольку все они предназначены для того, чтобы браться за них рукой.) Но одна из них – пусковая рукоять, которую ведут плавно (она регулирует открытие клапана); другая – рукоять переключателя, у которого всего два рабочих положения: он либо включен, либо выключен; третья – рукоять тормоза, которую чем резче тянешь, тем сильнее торможение; четвертая – рукоятка насоса: она действует, только когда двигаешь ее туда- сюда.

13. Когда мы говорим: «Каждое слово в языке что-то означает», мы тем самым не говорим ничего вообще, если не объясняем в точности, какое различие хотим провести. (Возможно, конечно, что мы захотели отличить слова языка (8) от слов, «не имеющих значения», подобных тем, что присутствуют в стихах Льюиса Кэрролла или в таких словах, как «Лиллибулеро» из одноименной песни.)

14. Вообразим, что кто-то говорит: «Все инструменты служат тому, чтобы что-либо изменять. Так, молоток меняет положение гвоздя, пила – форму доски, и так далее». – А что меняют линейка, банка с клеем или гвозди? – «Наше знание о длине предмета, температуре клея, прочности ящика». И чего можно достичь подобным истолкованием выражений?

15. Слово «обозначать», возможно, употребляется наиболее прямым образом, когда обозначаемый предмет помечается неким знаком. Допустим, инструменты, которыми А пользуется при строительстве, имеют определенные метки. Когда А показывает своему помощнику такую метку, Б приносит инструмент с нужной меткой. Схожим или более или менее подобным образом имя означает нечто и дается предмету. – Для философии часто оказывается полезным говорить себе: именование чего- либо схоже с наклеиванием ярлыка.

16. А что насчет цветовых образцов, которые А показывает Б, – являются ли они частью языка? Можете считать, как вам удобнее. Они не относятся к словам; и все же, когда я говорю кому-то: «Произнеси это слово “это”», человек сочтет второе «это» частью предложения. А ведь оно играет ту же роль, что и цветовые образцы в языковой игре (8); то есть является образцом того, что другой собирался сказать.

Вполне естественно и менее всего запутывает причисление образцов к инструментам языка.

((Замечание к возвратному местоимению «это предложение».))

17. Возможно сказать: в языке (8) мы имеем различные типы слов. Ведь функции слов «плита» и «блок» более схожи, чем функции слов «плита» и «d». Но способ, каким мы группируем слова по типам, зависит от цели классификации – и от наших собственных намерений. Подумай о различных точках зрения, с которых можно классифицировать инструменты или шахматные фигуры.

18. Не следует тревожиться по поводу того, что языки (2) и (8) состоят сугубо из последовательностей. Если ты полагаешь, что именно поэтому они неполны, спроси себя, полон ли наш язык; был ли он таковым до внедрения в него химических символов и знаков для исчисления бесконечно малых величин – ведь последние, так сказать, суть пригороды нашего языка. (И сколько зданий или улиц понадобится, прежде чем город станет городом?) Наш язык можно описать как древний город: лабиринт переулков и площадей, старых и новых зданий, домов с пристройками разных периодов, окруженный множеством новых районов с прямыми улицами регулярной планировки и типовыми домами.

19. Легко вообразить язык, состоящий только из приказов и донесений в битве. – Или язык, состоящий лишь из вопросов и выражений подтверждения и отрицания. И неисчислимое множество других. А вообразить язык значит вообразить форму жизни.

Но что насчет этого: возглас «Плиту!» в примере (2) является предложением или словом? – Если словом, тогда, разумеется, оно имеет совсем другое значение, чем похоже звучащее слово нашего повседневного языка, поскольку в § 2 это – призыв. А если оно – предложение, оно безусловно не эллиптическое предложение «Плиту!» из нашего языка. – Применительно к первому вопросу, можно назвать возглас «Плиту!» словом и предложением; возможно, точнее назвать его «выродившимся предложением» (как говорят о выродившейся гиперболе); это и есть наше эллиптическое предложение. – Но это, разумеется, лишь краткая форма предложения «Подай мне плиту», а такое предложение в примере (2) отсутствует. – Но почему я не должен, напротив, назвать предложение «Подай мне плиту» удлинением предложения «Плиту!»? – Потому что, крикнув «Плиту!», вы на самом деле имеете в виду «Подай мне плиту». – Но как ты это делаешь, что имеешь в виду, произнося «Плиту!»? Проговариваешь ли ты для себя несокращенное предложение? И почему я должен переводить возглас «Плиту!» иными выражениями, чтобы пояснить, что им подразумевается? А если они обозначают одно и то же, почему я не могу сказать: «Когда он говорит: “Плиту!”, то имеет в виду “Плиту!”»? Или: если можно подразумевать «Подай мне плиту», почему нельзя подразумевать «Плиту!»? Но, когда я требую: «Плиту!», я на самом деле хочу, чтобы мне подали плиту. – Безусловно, однако заключено ли «желание этого» в помысливании, в той или иной форме, предложения, отличного от произнесенного?

20. Но теперь все выглядит так, будто, когда кто-то говорит: «Подай мне плиту», он может осмысливать это выражение как одно длинное слово, соответствующее отдельному слову «Плиту!». – Значит, порой возможно употребить одно слово, а порой – три? И как обычно осмысливают это выражение? – Думаю, мы склонны говорить: мы подразумеваем предложение из трех слов, когда желаем противопоставить его другим предложениям, таким как «Дай мне плиту», «Подай ему плиту», «Подай две плиты» и т. д.; то есть противопоставляем предложениям, содержащим отдельные слова нашего в иных комбинациях. – Но в чем состоит использование одного предложения в противопоставление другим? Возможно, другие присутствуют в сознании говорящего? Все сразу? И пока произносится предложение, или до того, или после? – Нет. Даже если подобное объяснение кажется соблазнительным, нам должно лишь подумать, что происходит на самом деле, чтобы увидеть, что мы ступили на ложный путь. Мы говорим, что используем призыв в противоположность другим предложениям, так как наш язык содержит возможность этих других предложений. Человек, не понимающий наш язык, иностранец, которому нередко доводилось слышать требование: «Подай мне плиту!», мог бы счесть эту последовательность звуков единым словом, соответствующим, быть может, обозначению «строительного камня» в его языке. Случись ему самому затем отдать этот приказ, он, вероятно, произнес бы его иначе, и мы бы сказали: он произносит это необычно, потому что принял приказ за одно слово. – Но не следует ли из этого, что нечто иное творится и в его сознании, когда он отдает этот приказ, – нечто, соответствующее тому обстоятельству, что он принял предложение за одно слово? – Или же в его сознании происходит то же самое? Ведь что творится в твоем сознании, когда ты отдаешь такой приказ? Сознаешь ли ты, что предложение состоит из трех слов, когда его произносишь? Конечно, ты владеешь этим языком, который содержит и все прочие предложения, но проявляется ли это владение в тот самый миг, когда ты произносишь предложение? – Ведь я признал, что иностранец, вероятно, произнесет предложение иначе, если он осмысливает его по-своему; но то, что мы назовем ошибочным восприятием, не обязательно заключено в том, что сопутствует произнесению приказа.

Предложение эллиптическое не потому, что опускает нечто, о чем мы думаем, произнося его, но потому, что оно укорочено – по сравнению с определенными правилами нашей грамматики. – Конечно, можно возразить: «Вы допускаете, что сокращенное и несокращенное предложения обладают одинаковым смыслом. – И каков же тогда этот смысл? И существует ли для него словесное выражение?» Но разве тот факт, что предложения имеют одинаковый смысл, не означает их одинакового употребления? – (По-русски говорят «Камень красный» вместо «Камень есть красный»; и ощущают ли они отсутствие глагола-связки или мыслят его при произнесении?)

21. Вообрази языковую игру, в которой А спрашивает, а Б отвечает о количестве плит или блоков в штабеле или о цвете и форме строительных камней, сложенных в таком-то и таком-то месте. – Подобный ответ мог быть таким: «Пять плит». И в чем же различие между ответом или утверждением «Пять плит» и приказом «Пять плит!»? – Что ж, различие в роли, которую произнесение этих слов играет в языковой игре. Без сомнения, тон голоса, каким произнесены слова, и выражение лица говорящего, и многое другое также будут отличаться. Но мы можем вообразить, что тон одинаков – ведь и приказ, и ответ можно произнести множеством тонов и с разными выражениями лица, – то есть различие проявляется лишь в применении. (Конечно, мы могли бы использовать слова «утверждение» и «приказ», чтобы обозначать грамматические формы предложения и интонацию; мы называем предложение «Сегодня отличная погода, не правда ли?» вопросительным, хотя оно употребляется как утверждение.) Можно представить себе язык, в котором все утверждения имеют форму и тон риторических вопросов; или каждый приказ – форму вопроса «Не желаете ли?..» Тогда, вероятно, можно будет сказать: «То, что он говорит, имеет форму вопроса, но на самом деле это приказ», – то есть выполняет функцию приказа в практике использования языка. (Так же говорят: «Вы сделаете это», не предрекая, но приказывая. Что делает предложение тем или другим?)

22. Идея Фреге о том, что каждое утверждение содержит допущение, или признание возможности утверждения, на самом деле опирается на находимую в нашем языке возможность записать любое утверждение в следующей форме: «Утверждается, что то-то и то-то имеет место». – Но высказывание «то-то и то-то имеет место» не является предложением в нашем языке – пока оно не станет ходом в языковой игре. И если я пишу не: «Утверждается, что…», но: «Утверждается: то-то и то-то имеет место», слово «Утверждается» становится попросту лишними.

С тем же успехом можно было бы записать любое утверждение в форме вопроса с последующим утверждением; например: «Идет дождь? Да!» Доказывало бы это, что всякое утверждение содержит вопрос?

Конечно, мы вправе использовать знак утверждения в противоположность вопросительному знаку, например, или если хотим отличить утверждение от вымысла или предположения. Ошибочно полагать, что утверждение состоит из двух действий, обдумывания и утверждения обдуманного (привнесения истинностного значения или чего-то подобного), и что при осуществлении этих действий мы следуем за пропозициональным знаком сходно с тем, как поем по нотам. Чтение написанного предложения, громко или тихо, и вправду можно сравнить с пением по нотам, но не «обдумывание» (осмысление) прочитанного предложения.

Знак утверждения Фреге отмечает начало предложения. Таким образом, его функция сходна с функцией точки. Он отделяет период в целом от суждения внутри периода. Если я слышу, как кто-то говорит: «Идет дождь», но не знаю, услышал ли я начало и конец периода, это суждение само по себе не способно что-либо мне сообщить.

23. Но сколько существует типов предложения? Скажем, утверждение, вопрос и приказ? – Нет, их бесчисленное множество: налицо бесконечное разнообразие способов употребления того, что мы называем «символами», «словами», «предложениями». И эта множественность не является чем-то устойчивым, заданным раз и навсегда; новые типы языка, новые языковые игры, как мы можем сказать, возникают постоянно, а другие устаревают и забываются. (Приблизительную картину этих перемен показывают изменения в математике.)

Здесь термин «языковая игра» призван выразить то обстоятельство, что говорить на языке означает действовать, то есть форму жизни.

Рассмотрим многообразие языковых игр на следующих и других примерах:

Отдавать приказы и подчиняться —

Описывать внешний вид объекта или его размеры —

Создавать объект по описанию (чертежу) —

Сообщать о событии —

Обсуждать событие —

Выдвигать и проверять гипотезу —

Представлять результаты эксперимента в таблицах и схемах —

Сочинять истории и читать сочиненное —

Играть на сцене —

Петь хороводные песни —

Отгадывать загадки —

Придумывать шутки и делиться ими —

Решать арифметические задачи —

Переводить с одного языка на другой —

Спрашивать, благодарить, бранить, приветствовать, молить. —

Интересно сравнить разнообразие инструментов языка и способов их применения, многообразие типов слов и предложений с тем, что говорят о структуре языка логики (включая автора «Логико-философского трактата»).

24. Если не принимать во внимание разнообразие языковых игр, возможно, возникнет склонность задавать вопросы наподобие: «Что такое вопрос?» – Это утверждение, что я не знаю того-то и того-то, или же утверждение, что я желаю, чтобы другой сообщил мне нечто? Или это на самом деле описание моего психического состояния неуверенности? – А крик «Помогите!» можно назвать таким описанием?

Подумай, сколько всего называют «описанием»: описание положения тела в пространстве посредством координат; описание выражения лица; описание ощущения прикосновения; описание настроения.

Конечно, вполне возможно заменить обычную форму вопроса утверждением или описанием: «Я хочу узнать…» или «Я сомневаюсь, что…», – однако это не приведет к сближению различных языковых игр.

Важность подобных возможностей преобразования, например, превращения всех утверждений в предложения вида «Я думаю» или «Я верю» (то есть тем самым в описания моего душевного состояния) станет яснее в другом месте. (Солипсизм.)

25. Иногда слышишь, что животные не говорят, поскольку им недостает умственных способностей. Это означает: «Они не думают и именно поэтому не говорят». Но на самом деле они просто не говорят. Или, точнее: они не пользуются языком – если мы исключим наиболее примитивные формы языка. – Приказывать, спрашивать, рассказывать, болтать – в той же степени часть нашей естественной истории, что и ходьба, еда, питье, игра.

26. Думают, что изучение языка состоит в именовании предметов. То есть: людей, форм, цветов, болезней, настроений, чисел и т. д. Повторимся – именование схоже с наклеиванием ярлыков. Можно сказать, что оно предваряет употребление слова. Но к чему оно подготавливает?

27. «Мы именуем предметы и затем говорим о них, можем ссылаться на них в разговоре». – Как если бы наши дальнейшие действия заданы простым поименованием. Как если бы все сводилось лишь к «разговору о предметах». На самом деле наши действия с предложениями чрезвычайно разнообразны. Возьмем сугубо восклицания, с их совершенно различными функциями.

Воды!

Прочь!

Ой!

Помогите!

Пожар!

Нет!

Ты еще склонен характеризовать эти слова как «имена объектов»?

В языках (2) и (8) не предусмотрено вопросов о том, что как называется. Именование, вместе с его коррелятом, наглядным определением, можно сказать, является самостоятельной языковой игрой. Это означает следующее: нас воспитывают, учат спрашивать: «Как это называется?» – и в ответ звучит имя. Также существует и языковая игра изобретения имен; следовательно, мы говорим: «Это…» и затем используем новое имя. (Так, например, дети дают имена своим куклам и затем говорят о них и с ними. Подумайте в этой связи, насколько своеобразно употребление имени человека, когда мы к нему обращаемся!)

28. Теперь можно наглядно определить имя собственное, название цвета, название материала, имена чисел, сторон света и так далее. Определение числа два, «Это называется “два”» – с указанием на два ореха, – является безукоризненно точным. – Но каким образом можно определить два само по себе? Человек, которому дается это определение, не знает, что именно другой называет «два»; он предполагает, что «два» есть имя, присвоенное данной группе орехов! – Он может так предположить, но, возможно, подумает иначе. Он может и совершить противоположную ошибку, приняв имя, которым я наделил эту группу орехов, за числительное. И схожим образом может принять имя человека, которому я даю наглядное определение, за название цвета, расы или даже стороны света. Иными словами: наглядное определение можно толковать различно в каждом случае.

29. Быть может, ты скажешь: «два» возможно определить наглядно лишь следующим образом – «Это число называют “два”». Слово «число» здесь показывает, какое место в языке, в грамматике мы отводим этому слову. Но это означает, что слово «число» должно быть объяснено, прежде чем станет понятным наглядное определение. – Слово «число» в определении на самом деле показывает место и роль, которые мы отводим данному слову. И можно предотвратить недоразумение, сообщив: «Этот цвет называют так-то», «Эту длину называют так-то» и так далее. То есть: недоразумения порой предотвращаются подобным образом. Но разве у слов «цвет» и «длина» всего один способ применения? – Что ж, они просто нуждаются в определении. – Значит, в описании посредством других слов! И что насчет последнего определения в этой цепочке? (Не говори: «Не существует последнего определения». Это все равно что сказать: «На этой улице нет последнего дома; всегда можно построить еще один».) Насколько слово «число» необходимо в наглядном определении, зависит от того, понимают ли без него другие это определение так, как хочется мне. А это будет зависеть от обстоятельств, при которых дается определение, и от человека, которому оно дается.

И то, как он «принимает» определение, отражается в употреблении им указанного слова.

30. Таким образом, можно сказать: наглядное определение объясняет употребление – значение – слова, когда полноценная роль этого слова в языке очевидна. То есть если я знаю, что некто хочет объяснить мне слово, обозначающее цвет, наглядного определения «Это называется сепия» будет достаточно для понимания. – И так можно говорить, пока мы помним о множестве проблем, связанным с выражениями «знать» и «быть очевидным».

Следует уже что-то знать (или быть в состоянии узнать), чтобы оказаться способным спросить об имени. Но что именно нужно знать?

31. Когда показывают кому-то шахматного короля и говорят: «Это король», человек не узнает способы использования фигуры – если только не изучил заранее правила игры вплоть до последнего пункта, формы фигуры. Можно допустить, что он изучил правила игры, никогда не наблюдая фигур воочию. Форма шахматной фигуры соответствует здесь звуку или форме слова.

Можно также допустить, что некто обучался игре, не изучая и не формулируя ее правила. Он, возможно, сначала освоил довольно простые настольные игры, наблюдая за другими игроками, а затем перешел к более сложным. Ему также можно было бы объяснить: «Это король», – если, например, показать одновременно шахматные фигуры непривычной формы. Это объяснение вновь учит его лишь пользоваться данной фигурой, поскольку, скажем так, место для нее уже подготовлено. Или даже так: мы скажем, что объяснение обучает его применению фигуры, если место уже подготовлено. И в данном случае все именно так не потому, что человек, которому мы объясняем, уже знает правила, но потому, что он уже освоил игру в другом смысле.

Рассмотрим дополнительный пример: я объясняю кому- то, как играть в шахматы, и начинаю с указания на шахматную фигуру и слов: «Это – король; он может ходить так…» и так далее. – В данном случае мы скажем: слова «Это король» (или «Эта фигура называется “король”») являются определением, только если обучающийся уже «знает», «что такое фигура в игре». То есть он уже играл в другие игры или наблюдал за другими людьми, которые играли, и «понял» – и тому подобное. Далее, лишь при этих условиях он будет в состоянии осмысленно спросить при изучении игры: «Как это называется?» – называется именно в игре.

Мы можем сказать: только тот, кто уже знает, что с этим делать, осмысленно спрашивает о названии.

И можно допустить, что человек, которого спрашивают, отвечает: «Подберите имя сами», – и тому, кто спросил, придется решать самостоятельно.

32. Посещая чужую страну, человек порой изучает язык местных жителей по наглядным определениям, которыми они делятся; и нередко ему приходится догадываться о значении этих определений; и догадки будут иногда верными, а иногда ошибочными.

Теперь, думаю, мы можем сказать: Августин описывает изучение естественного языка так, словно ребенок попал в чужую страну и не понимал, о чем говорят вокруг; то есть словно он уже владел языком, но другим. Или иначе: словно ребенок уже умел думать, но не умел говорить. И «думать» здесь означает что-то наподобие «разговаривать с собой».

33. Предположим, однако, что нам возразят: «Не верно, что вы уже должны овладеть языком, чтобы понять наглядное определение; все, что вам нужно – разумеется! – это знать или догадаться, на что указывает человек, дающий объяснение. Будь то, например, форма предмета, его цвет или число и так далее». – А что означает «указывать на форму» или «указывать на цвет»? Укажи на листок бумаги. – А теперь укажи на его форму – на цвет – на число (звучит нелепо). – Как ты это делаешь? – Скажешь, что «имел в виду» всякий раз нечто отличное. И если я спрошу, как это было сделано, ты ответишь, что сосредоточил внимание на цвете, форме и т. д. Но я спрашиваю снова: как это было сделано? Допустим, кто-то указывает на вазу и говорит: «Взгляните, какой восхитительный голубой цвет – форма не важна». – Или: «Взгляните на изумительную форму – цвет не имеет значения». Несомненно, в каждом случае вы сделаете в ответ на приглашение что-то отличное. Но всегда ли ты делаешь то же самое, когда обращаешь внимание на цвет? Представим различные случаи. Вот лишь некоторые: «Этот голубой такой же, как и тот? Вы видите разницу?» Ты смешиваешь краски и говоришь, что «трудно добиться синевы этого неба».

«Распогоживается, снова видно голубое небо».

«Видишь, эти два оттенка синего смотрятся различно». «Видите синюю книгу вон там? Принесите ее сюда». «Этот голубой сигнальный огонь означает…»

«Как называется этот оттенок синего? – Это “индиго”?» Порой обращают внимание на цвет, прикрывая рукой очертания формы, или не смотрят на очертания, или разглядывают предмет и стараются вспомнить, где видели этот цвет раньше.

Порой обращают внимание на форму, очерчивая ее контуры взглядом, или отводят взгляд и смотрят искоса, чтобы цвет не мешал восприятию, или многочисленными иными способами. Я хочу сказать: подобное происходит, когда человек «направляет внимание на то или на это». Но вовсе не эти способы сами по себе вынуждают нас говорить, что кто-то проявляет внимание к форме, цвет, и так далее. Схожим образом ход в шахматах состоит не просто в перемещении фигуры таким-то способом по доске – и не просто в мыслях и чувствах того, кто совершает этот ход: важны обстоятельства, которые мы называем «разыгрыванием шахматной партии», «решением шахматной задачи» и так далее.

34. Но предположим, что кто-то говорит: «Я всегда поступаю одинаково, когда проявляю внимание к форме: мой глаз следует за очертаниями, и я чувствую…» И предположим, что этот человек дает еще наглядное определение: «Это называется «круг», указывая на круглый объект и испытывая все эти ощущения, – разве тот, кто слышит, не в состоянии истолковать определение отлично, даже при том, что он видит, как взгляд другого следует очертаниям предмета, и даже при том, что он ощущает то же, что и говорящий? Иначе: это «истолкование» может также состоять в том, как он теперь применяет слово, например, на что указывает, когда его просят: «Укажите на круг». – Ибо ни выражение «применять определение так- то и так-то», ни выражение «интерпретировать определение так-то и так-то» не обозначают процесс, сопровождающий дефиницию и ее восприятие на слух.

35. Конечно, имеется то, что можно назвать «характерными ощущениями», скажем, при указывании на форму. К примеру, можно обводить пальцем контуры или следить взглядом за движением пальца. – Но это происходит далеко не во всех случаях, когда «подразумевают форму», и далеко не во всех случаях налицо какой-либо иной характерный процесс. – Кроме того, даже если что-то подобное и повторяется во всех случаях, это зависит от обстоятельств – то есть от того, что произошло прежде и произойдет после указания, – чтобы мы могли сказать: «Он указал на форму, а не на цвет».

Ведь выражения «указывать на форму», «обозначать форму» и так далее не употребляются таким же образом, как следующие: «указывать на эту книгу» (а не на ту), «указывать на стул, а не на стол» и так далее. – Только вообрази, сколь различно мы учимся употреблять выражения «указывать на этот предмет», «указывать на тот предмет», и, с другой стороны, «указывать на цвет, а не на форму», «обозначать цвет» и так далее.

Повторим: в определенных случаях, особенно когда указывают «на форму» или «на число», возникают характерные ощущения и способы указания – «характерные» потому, что они повторяются часто (но не всегда), когда форма или число «подразумеваются». Но известно ли тебе также о характерном переживании указания на фигуру в игре как на игровую фигуру? И все равно можно сказать: «Я подразумеваю, что эту фигуру называют королем, именно фигуру, а не тот кусок дерева, на который я указываю». (Узнавать, желать, запоминать и т. д.)

36. И здесь мы поступаем так же, как во множестве подобных случаев: поскольку мы не состоянии выделить конкретное телесное действие, которое называлось бы указанием на форму (в противовес, например, указанию на цвет), мы говорим, что соответствует этим словам духовное [умственное, интеллектуальное] действие.

Где наш язык предполагает тело и где оно отсутствует, там, можно сказать, есть дух.

37. Каково отношение между именем и именованным? – Что ж, каково оно? Рассмотрим языковую игру (2) или другую: там обнаруживается, в чем состоит это отношение. Это отношение может также состоять, среди многого прочего, и в том, что, услышав какое-либо имя, наше сознание рисует себе картину именуемого; и также состоит вдобавок в том, что имя написано на именуемом предмете или произносится, когда указывают на предмет.

38. Но именем чего выступает, например, слово «этот» в языковой игре (8) или слово «это» в наглядном определении «это называется…»? – Если не хотите сбить с толку, лучше всего вообще не называть эти слова именами. – И все же, как ни странно, слово «этот» названо единственным на свете подлинным именем; а все прочее, что мы называем именами, является таковыми лишь в неточном, приблизительном смысле.

Эта причудливая точка зрения возникла из стремления сублимировать логику нашего языка – если можно так выразиться. Надлежащий ответ таков: мы называем «именами» самые разные слова; само слово «имя» употребляется во множестве способов, которые совершенно различно соотносятся друг с другом; – но среди них отсутствует употребление слова «этот».

В общем-то, верно, что, предоставляя наглядное определение, например, мы часто указываем на именуемый объект и называем имя. И точно так же, предоставляя наглядное определение, к примеру, мы произносим слово «это» одновременно с указанием на предмет. И слово «это», и имя часто занимают одно и то же положение в предложении. Но сугубо характерно для имени, что оно определяется посредством указания «Это N» (или «Это называется “N”»). Однако разве мы даем определения: «Это называется “это”» или «Это называется “этот”»? Налицо связь с пониманием именования как, если можно так выразиться, некоего таинственного процесса. Именование проявляется как причудливая связь слова с объектом. – И на самом деле осознаешь эту причудливую связь, когда философ пытается выявить отношение между именем и предметом, глядя на объект перед ним и повторяя имя или даже слово «это» бессчетное количество раз. Ведь философские проблемы возникают, когда язык пребывает в праздности. И в данном случае мы вполне можем представить себе именование как некое чудесное действие рассудка, словно крещение объекта. А еще мы можем применить слово «это» к объекту, как бы обращаясь к объекту как к «этому» – странное использование слова, несомненно присущее исключительно философии.

39. Но почему возникает желание превратить конкретное слово в имя, когда оно очевидно не является именем? – Причина в следующем. Человек поддается искушению опровергнуть обычное восприятие имени. Можно сказать так: имя на самом деле должно обозначать нечто простое. И этому возможно привести такие обоснования. Слово «Нотунг», скажем, является подлинным именем собственным. Меч Нотунг состоит из частей, соотнесенных между собой особым способом. Если их соединить иначе, Нотунг исчезнет. Но ясно, что предложение «У Нотунга острое лезвие» имеет смысл независимо от того, цел ли Нотунг или сломан. Но если «Нотунг» – имя объекта, этот объект перестает существовать, когда Нотунг ломают на части; и поскольку никакой объект уже не сопоставлен имени, оно утратит значение. Но тогда предложение «У Нотунга острое лезвие» содержит слово, которое лишено значения, а следовательно, само предложение не имеет смысла. Однако оно имеет смысл; значит, должно быть нечто, всегда соответствующее словам, из которых состоит предложение. Таким образом, слово «Нотунг» должно исчезать при анализе смысла, а его место займут слова, именующие нечто простое. Разумно назвать эти слова подлинными именами.

40. Давай для начала обсудим это положение нашего довода: слово не имеет значения, если ему ничто не соответствует. – Важно отметить, что слово «значение» используется вопреки нормам языка, если его употребляют, чтобы обозначить нечто, «соответствующее» слову. Иначе: обозначение имени смешивают с носителем имени. Когда г-н N. N. умирает, говорят, что умер именно носитель имени, а не значение. И бессмысленно утверждать второе, ведь если бы имя утратило значение, не имело бы смысла говорить «Г-н N. N. умер».

41. В § 15 мы ввели имена собственные в язык (8). Теперь предположим, что инструмент с именем «N» сломался. Не зная этого, A подает Б знак «N». Имеет ли в данном случае этот знак какое-либо значение? – И что делать Б, когда он получает этот знак? – Мы не решили, как тут быть. Можно было бы спросить: что Б сделает? Что ж, возможно, он будет стоять в растерянности или покажет А обломки. Здесь могут сказать: «N» утратило значение, и это выражение следует понимать так, что знак «N» невозможно дальше употреблять в нашей языковой игре (если мы не дадим ему новое значение). «N» также мог утратить значение, поскольку, по любой причине, инструменту дали другое имя, и знак «N» больше не используется в языковой игре. – Но можно представить и некое соглашение, по которому Б качает головой, когда A просит подать сломанный инструмент. – Тем самым приказ «N», можно сказать, вновь обретает место в языковой игре, пусть инструмент больше не существует, и знак «N» имеет значение, даже когда носитель этого имени прекращает существование.

42. Но имеет ли значение в языковой игре имя, которое, например, никогда не использовалось для инструмента? – Допустим, что «X» – именно такой знак и что A подает этот знак Б – что ж, даже для подобных знаков найдется место в языковой игре, и Б, возможно, придется ответить на них снова покачиванием головы. (Можно счесть это принятой между ними шуткой.)

43. Для большого класса случаев – хотя и не для всех, – в которых мы используем слово «значение», его можно определить так: значение слова – это его употребление в языке.

А значение имени порой объясняется указанием на его носителя.

44. Мы сказали, что предложение «У Нотунга острое лезвие» имеет смысл, даже если Нотунг расколот на части. Это так, потому что в данной языковой игре имя используется и в отсутствие его носителя. Но можно вообразить языковую игру с именами (то есть со знаками, которые, конечно, следует причислять к именам), в которой имена употребляются лишь при наличии носителя; следовательно, их всегда можно заменить указательным местоимением в сочетании с указующим жестом.

45. Указательное «этот» невозможно использовать без носителя имени. Можно сказать: «Пока существует некий этот, имеет значение и слово “этот”, будь этот простым или сложным». – Но это не превращает слово в имя. Напротив: ведь имя не используется с указующим жестом, лишь объясняется его посредством.

46. Что лежит в основании идеи, будто имена на самом деле обозначают нечто простое?

Сократ говорит в «Теэтете»: «Если не ошибаюсь, доводилось слышать, что некоторые люди говорят: нельзя объяснить первичные элементы – скажу так, – из которых состоим мы сами и все остальное; ведь все, что существует само по себе, можно лишь назвать, никакое другое определение невозможно, нельзя сказать, что оно есть и чем не является… Но то, что существует само по себе, следует. именовать без всякого дальнейшего определения. Следовательно, невозможно поведать о любом первичном элементе; ибо оно – только имя и ничего более; имя – все, чем оно обладает. Но как то, что состоит из этих первоначал, является сложным, так и имена элементов становятся описательным языком, если их объединить. Ведь сущность речи – составление имен.»

И «индивидуалии» Рассела, и мои «позиции» («Логикофилософский трактат») были такими первичными элементами.

47. Но каковы простые части, из которых состоит действительность? – Каковы простые части стула? – Это куски дерева, из которых он собран? Или молекулы, или атомы? – «Простой» означает: не являющийся составным. И тут важно вот что: в каком смысле «составным»? Совершенно бессмысленно рассуждать о «простых частях стула».

И снова: состоит ли из частей мое зрительное представление этого дерева, этого стула? И каковы его простые составные части? Многоцветность – лишь один вид сложности; другим видом, к примеру, является ломаный контур из прямых отрезков. А о кривой можно сказать, что она составлена из восходящих и нисходящих сегментов.

Если я говорю кому-то, не вдаваясь в объяснения: «То, что я вижу перед собой, является составным», он вправе спросить: «Что вы подразумеваете под “составным”? Ведь это может означать что угодно!» – Вопрос «Является ли составным то, что ты видишь?» приобретает смысл, только если уже определено, о каком виде сложности – то есть о каком сугубом употреблении данного слова – идет речь. Если было принято, что зрительный образ дерева называется «сложным», когда мы видим не один ствол, но и ветви, то вопрос: «Является ли зрительный образ этого дерева простым или сложным?» и вопрос: «Каковы его простые составные части?» очевидно имеют ясный смысл – ясное употребление. И конечно, ответом на второй вопрос будет не: «Ветки» (это ответ на грамматический вопрос: «Что тут называется простыми составными частями?»), а скорее, описание отдельных ветвей.

А разве шахматная доска, например, не является очевидно и безусловно составной? – Ты, вероятно, полагаешь, что в ней сочетаются тридцать две белые и тридцать две черные клетки. Но мы могли бы сказать, к примеру, что она составлена из черного и белого цветов и сетки квадратов. И поскольку на нее можно смотреть под совершенно различными углами зрения, ты все еще утверждаешь, что шахматная доска безусловно «составная»? – Спрашивать: «На самом ли деле данный объект составной?» вне рамок конкретной языковой игры – все равно, что уподобиться мальчику, которого однажды попросили ответить, в каком залоге выступают глаголы в таких-то и таких-то предложениях, в активной или пассивной форме, а он крепко задумался над тем, означает ли глагол «спать» активное или пассивное действие.

Мы употребляем слово «составной» (и следом за ним слово «простой») огромным числом разнообразных и все же в известной степени родственных способов. (Прост ли цвет клетки на шахматной доске или он состоит из чистого белого и чистого желтого цветов? И прост ли белый или он состоит из цветов радуги? – Прост ли отрезок длиной 2 см или он состоит из двух частей, каждый длиной в 1 см? Но почему не из отрезка в 3 см и другого в 1 см, отложенных в противоположных направлениях?)

На философский вопрос: «Является ли сложным зрительный образ этого дерева и каковы его составные части?» правильным ответом будет: «Зависит от того, что понимать под “сложным”». (И это, конечно, не ответ, а отклонение вопроса.)

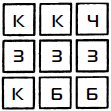

48. Применим метод из § 2 к отрывку из «Теэтета». Представим себе языковую игру, в которой содержание этого отрывка имеет смысл. Язык служит для описания комбинаций цветных квадратов на поверхности. Квадраты образую сетку, как на шахматной доске. Тут имеются красные, зеленые, белые и черные квадраты. Слова языка (соответственно) будут «К», «З», «Б» и «Ч», и предложения – ряды этих слов. Они описывают расположение квадратов в следующем порядке:

Значит, например, предложение ККЧЗЗЗКББ будет описывать такое расположение:

Здесь предложение выступает комплексом имен, которым соответствует комплекс элементов. Первичные элементы – цветные квадраты. «Но просты ли они?» – Я не знаю, что можно назвать более «простым», что было бы более естественным в данной языковой игре. Но при иных обстоятельствах я бы назвал одноцветный квадрат «сложным», состоящим, быть может, из двух прямоугольников или из элементов цвета и формы. Однако понятие сложности можно также распространить столь широко, что и меньшую область назовут «состоящей» из большей области и той, которая из нее вычитается. Сравните «сложение» сил и «деление» прямой точкой, расположенной вне ее; эти выражения показывают, что мы порой склонны воспринимать меньшее как результат составления больших частей, а большее как результат деления меньшего. Но я не знаю, следует ли говорить, что сетка, описанная в нашем предложении, состоит из четырех или из девяти элементов! А само предложение состоит из четырех букв или из девяти? – И каковы именно его элементы: типы букв или же буквы? Не важно, что мы выберем, пока удается избегать недоразумений в каждом конкретном случае.

49. Но что означает говорить, что мы не можем определить (то есть, описать) эти элементы, можем их лишь назвать? Это могло бы означать, например, что когда, в предельном случае, комплекс состоит всего из одного квадрата, его описание является просто именем этого цветного квадрата.

Здесь мы могли бы сказать – хотя это легко порождает все возможные философские суеверия, – что знак «К» или «Ч» и т. д. иногда выступает как слово, а иногда – как суждение. Но «является ли он словом или суждением» зависит от ситуации, в которой его произносят или записывают. Например, если A должен описать сочетания цветных квадратов Б и он употребляет слово «К» отдельно, мы в состоянии сказать, что слово является описанием – суждением. Но если он запоминает слова и их значения, или если он учит кого-то еще употреблять эти слова методом наглядного обучения, то мы не можем утверждать, что они выступают как суждения. В данной ситуации слово «К», к примеру, не является описанием; оно называет элемент, но было бы странно на основании этого заключать, что элемент может быть только поименован! Ведь обозначение и описание находятся на разных уровнях: обозначение есть подготовка к описанию. Обозначение – еще не ход в языковой игре, как и расстановка фигур на шахматной доске не является собственно ходом. Можно сказать: когда нечто поименовано, еще ничего не сделано. Это нечто даже имя получило лишь в рамках языковой игры. Это, кстати, имел в виду Фреге, когда говорил, что слово имеет значение только в составе предложения.

50. Что значит говорить, что мы не можем приписать элементам ни бытие, ни небытие? – Можно заметить: если все, что мы называем «бытием» и «небытием», состоит из существования и несуществования связей между элементами, не имеет смысла рассуждать о бытии (небытии) элемента; точно так же если все, что мы называем «разрушением», заключается в разделении элементов, нет смысла говорить о разрушении элемента.

Можно было бы, однако, сказать: бытие нельзя приписать элементу, поскольку, если бы он не существовал, невозможно было бы даже его поименовать, а значит, что-либо вообще о нем сказать. – Но рассмотрим аналогичный случай. Есть нечто, о чем нельзя сказать ни то, что оно длиной один метр, ни что оно длиной не один метр, и это парижский метровый эталон. – Но это, разумеется, не означает приписывать некие особые свойства, мы лишь отмечаем особую роль эталона в языковой игре измерений в метрах. – Представим теперь, что образцы цвета хранятся в Париже вместе с метровым эталоном. Мы определяем: «сепия» означает эталонный цвет сепии, хранимый в герметично запечатанном помещении. И тогда лишено смысла рассуждать, что данный образец имеет или не имеет этот цвет.

Мы можем выразить это так: данный образец – инструмент языка, используемого при описании цвета. В этой языковой игре он выступает не как то, что представляется, но как средство представления. – И это применимо и к элементу языковой игры (48), когда мы именуем его, произнося слово «К»: тем самым объект получает роль в нашей языковой игре и становится средством представления. И говорить: «Если его не существовало, у него не было бы имени», все равно что утверждать: если бы нечто не существовало, мы не могли бы использовать его в нашей языковой игре. – То, что выглядит необходимо существующим, является частью языка. Такова парадигма нашей языковой игры, основа, посредством которой происходит сравнение. И, быть может, это важно отметить; тем не менее это касается лишь конкретной языковой игры – нашего способа представления.

51. В описании языковой игры (48) я сказал, что слова «К», «Ч» и т. д. соответствуют цветам клеток. Но в чем проявляется это соответствие; в каком смысле можно говорить, что конкретные цвета клеток соответствуют этим знакам? Ведь определение в (48) просто устанавливает связь между этими знаками и конкретными словами нашего языка (названия цветов). – Что ж, предполагалось, что употреблению знаков в языковой игре можно научить иначе, в частности, указанием на образцы. Пусть так; но что означает утверждать, что в практике использования языка определенные элементы соответствуют знакам? – Значит ли это, что человек, описывающий сочетания цветных клеток, всегда скажет «К» относительно красного квадрата, «Ч» относительно черного и так далее? Но если он ошибется в описании и по ошибке скажет «К» относительно черного квадрата – по какому критерию это будет расценено как ошибка? – Или же обозначение через «К» красного квадрата заключается в том, что люди, пользующиеся этим языком, всегда, употребляя знак «К», представляют себе красный квадрат?

Чтобы лучше понять, тут, как и в бесчисленных подобных случаях, мы должны сосредоточиться на деталях происходящего; рассмотреть их вблизи.

52. Если я склонен предполагать, что мышь появляется на свет, самозарождаясь из грязных тряпок и пыли, мне следует тщательно изучить эти тряпки, чтобы выяснить, где в них пряталась мышь, как она туда забралась и так далее. Но если я убежден, что мышь не может родиться от тряпок, тогда подобное исследование, вероятно, будет излишним.

Но сначала мы должны научиться понимать, что противостоит в философии таким тщательным исследованиям.

53. В нашей языковой игре (48) имеются различные возможности; во множестве случаев мы скажем, что знак в игре был именем квадрата такого-то и такого-то цвета. Мы скажем так, например, доведись нам узнать, что людей, пользующихся этим языком, учили употреблять знаки таким-то и таким-то способом. Или если записано, допустим, в форме таблицы, что данный элемент соответствует такому-то знаку, а сама таблица использовалась при обучении языку и к ней обращались в ряде спорных случаев. Можно также представить, что подобная таблица служит инструментом языковой практики. Описание комплекса тогда происходит следующим образом: человек, описывающий комплекс, сверяется с таблицей, отыскивает в ней каждый элемент комплекса и находит соответствующие знаки (а тот, кому дается описание, также может использовать таблицу для преображения описания в картину цветных квадратов). Об этой таблице можно заметить, что здесь она играет ту роль, какую в иных случаях исполняют память и ассоциации. (Обычно мы не выполняем просьбу: «Принеси мне красный цветок», находя красный в таблице цветов и затем отыскивая цветок такого цвета; но когда нужно подобрать или смешать особый оттенок красного, мы на самом деле используем порой образец или таблицу.)

Если назвать такую таблицу выражением правила языковой игры, можно сказать: то, что мы называем правилом языковой игры, способно выполнять в игре различные роли.

54. Вспомним случаи, когда говорят, что в игру играют по определенному правилу.

Правило может быть советом при обучении игре. Обучающемуся дают совет и позволяют проверить его на практике. – Или же оно само может оказаться инструментом игры. – Или же правило не применяется ни при обучении, ни непосредственно в игре и не включено в список правил. Человек учится играть, наблюдая, как играют другие. Но мы говорим, что игра ведется согласно таким- то и таким-то правилам, поскольку наблюдатель может изучить эти правила из игровой практики – как естественный закон, управляющий игрой. – Но как в данном случае наблюдателю выделить ошибки игроков и правильные ходы? – Имеются характерные признаки в поведении игроков. Подумайте о такой характерной особенности, как исправление оговорки в языке. Вполне возможно понять, что некто делает это, даже, не зная их языка.

55. «То, что обозначают имена языка, не подвержено разрушению; ведь должна быть возможность описать положение дел, при котором уничтожено все разрушимое. И это описание будет содержать слова; а то, что соответствует им, не может поэтому быть уничтожено, так как иначе слова лишатся значения». Не следует пилить сук, на котором я сижу.

Можно было бы, конечно, сразу возразить, что этому описанию придется исключить себя из разрушения. – Но что соответствует отдельным словам описания и потому не может быть уничтожено, если это верно, – именно то, что наделяет слова значением – то, без чего у них не было бы никакого значения. В некотором смысле, однако, данный человек безусловно соответствует своему имени. Но он разрушим, а его имя не утрачивает значение, когда носитель гибнет. – Примером соответствия имени, без которого оно не будет иметь значения, может служить парадигма, которая используется в связи с именем в языковой игре.

56. Но что, если никакой образец не является частью языка, и мы лишь держим в памяти цвет (например), который обозначает данное слово? – «А если мы держим его в памяти, он возникает перед нашим мысленным взором всякий раз, когда мы произносим слово. Значит, если предполагается, что мы всегда его помним, этот цвет сам по себе должен быть неуничтожимым». – Но что мы берем как критерий правильности воспоминаний? – Когда мы опираемся на образец, а не на память, при определенных обстоятельствах мы говорим, что образец изменил цвет и судим об этом по памяти. Но разве нельзя порой говорить о помутнении (например) образа в памяти? Разве мы не полагаемся на свою память в той же мере, что и на образец? (Ведь кто-то наверняка захочет сказать: «Не будь у нас памяти, мы бы отдались на милость образцов».) – Или взять какую-нибудь химическую реакции. Допустим, вам нужно изобразить конкретный цвет «C», который возникает, когда происходит реакция химических веществ X и Y. – Допустим, в один день этот цвет кажется тебе светлее, чем в другой; разве ты не скажешь: «Я, верно, ошибаюсь, цвет, конечно, тот же самый, что и вчера»? Это показывает, мы не всегда опираемся на свидетельства памяти как на решения высшей и окончательной инстанции.

57. «Нечто красное может быть разрушено, но краснота не может быть уничтожена, и именно поэтому значение слова “красный” не зависит от бытия красного предмета». – Конечно, не имеет смысла говорить, что красный цвет разорван или разбит вдребезги. Но разве мы не говорим: «Краснота исчезает»? И не цепляйся за мысль о том, что мы всегда можем вызвать красное перед своим мысленным взором, даже когда ничего красного не осталось. Это как сказать, что всегда будет химическая реакция, порождающая красное пламя. – Допустим, ты уже не в силах вспомнить цвет, что тогда? – Когда мы забываем, какой цвет обозначает это имя, оно утрачивает для нас значение; то есть мы больше не в состоянии играть с ним в особую языковую игру. И сложившаяся ситуация сопоставима с той, когда мы теряем парадигму, инструмент нашего языка.

58. «Я хочу ограничить понятие “имя” лишь теми словами, которые не могут встретиться в сочетании “X существует”. – То есть, нельзя сказать: “Красное существует”, потому что, не будь никакой красноты, о ней вообще нельзя было бы говорить». – Точнее: если «X существует» должно просто выражать, что «X» имеет значение, – тогда это не суждение, которое рассматривает «X», а суждение относительно нашего употребления языка, а именно, об употреблении слова «X».

Кажется, будто мы сообщаем нечто о природе красного, когда говорим, что слова «Красное существует» лишены смысла. А именно, что красное существует на самом деле и «в своем праве». И та же идея – что это суждение является метафизическим утверждением о красном – находит новое выражение, когда мы говорим следующее: красное существует вне времени и, возможно, еще сильнее, – «неуничтожимо».

Но в действительности мы хотим просто принять «Красное существует» как утверждение: слово «красное» имеет значение. Или лучше так: «Красное не существует» как «Красное не имеет значения». Мы лишь хотим подчеркнуть, не что данное выражение говорит об этом, но что это оно должно утверждать, означай оно хоть что-нибудь. Что, пытаясь говорить об этом, оно противоречит само себе – поскольку красное существует «в своем праве». Между тем единственное противоречие заключено в чем-то наподобие вот этого: суждение выглядит так, будто говорит о цвете, но предполагается, что оно должно сообщать нечто об употреблении слова «красное». – На самом деле мы вполне охотно говорим, что существует конкретный цвет; и это все равно что подтверждать существование чего-то, имеющего этот цвет. И первое выражение не менее точно, нежели второе; в особенности там, где «то, у чего есть цвет» не является физическим объектом.

59. «Имя обозначает лишь то, что является элементом реальности. То, что не может быть уничтожено; что остается тем же самым при всех переменах». – Но что же это? – Да ведь оно витало перед нашими глазами, когда мы произносили предложение! Это самое выражение особого зрелища: особой картины, которую мы хотим использовать. Ибо, разумеется, опыт не показывает нам эти элементы. Мы видим составные части чего-то сложного (стула, например). Мы говорим, что спинка – часть стула, но, в свою очередь, она состоит из нескольких кусков дерева, в то время как ножка – простая составная часть. Мы также видим целое, которое меняется (разрушается), а его составные части при этом остаются неизменными. Они – материал, из которых мы создаем картину реальности.

60. Когда я говорю: «Моя метла в углу» – неужели это утверждение о черенке и прутьях? Что ж, его, во всяком случае, можно заменить утверждением о положении черенка и положении прутьев. И безусловно это утверждение является проанализированной формой первого. – Но почему я называю его «проанализированным»? – Что ж, если метла имеется в наличии, это неоспоримо означает, что черенок и прутья тоже наличествуют и находятся в особом отношении к друг другу; и это отношение кроется в значении первого предложения и выражено в проанализированном предложении. Значит, тот, кто говорит, что метла стоит в углу, на самом деле подразумевает: там стоят черенок и прутья, и прутья прикреплены к черенку? – Спроси мы кого-либо, имел ли он в виду это, нам, вероятно, ответят, что нисколько не задумывались отдельно о черенке и отдельно о прутьях. И это будет правильный ответ, ведь этот человек не собирался говорить ни о черенке, ни о прутьях по отдельности. Предположим, вместо просьбы: «Принеси мне метлу», вы скажете: «Принеси мне черенок и прутья, которые к нему прикреплены». Ответом наверняка будет: «Тебе нужна метла? Почему ты так странно выражаешься?» – Лучше ли собеседник поймет проанализированное предложение? – Это предложение, можно сказать, достигает того же, что и обычное, но более обстоятельным способом. – Вообразим языковую игру, в которой кому-то приказывают принести те или иные предметы, состоящие из нескольких частей, переместить их или сделать еще что-то подобное. Есть два способа сыграть: в одном (a) сложные объекты (метлы, стулья, столы и т. д.) наделены именами, как в (15); в другом (b) имена носят лишь части, а целое описывается их посредством. – В каком смысле просьба во второй игре будет проанализированной формой просьбы из первого случая? Неужели вторая просьба заключена в первой и выявляется при анализе? – Верно, метла разнимается на части, если отделить черенок от прутьев; но следует ли отсюда, что просьба принести метлу тоже состоит из составных частей?

61. «Но все равно ты не станешь отрицать, что просьба (a) означает то же самое, что и просьба (b); и как ты назовешь вторую, если не проанализированной формой первой?» – Конечно, я тоже скажу, что просьба (a) имеет одинаковое значение с (b); или, как я выразил это ранее: они достигают одного и того же. И это означает, что если мне покажут просьбу (a) и спросят: «Значит ли просьба (b) то же самое?» или, иначе: «Какой просьбе вида (b) это противоречит?», я должен буду дать такой-то и такой-то ответ. Но отсюда вовсе не следует, что мы пришли к общему согласию относительно употребления выражения «иметь одинаковое значение» или «достигать того же самого». Ведь можно спросить, в каких случаях мы говорим: «Это просто две формы одной и той же игры».

62. Предположим, например, что человек, которого просят в (a) и (b), должен свериться с таблицей, сопоставляющей имена и образы, прежде чем принести требуемое. Делает ли он то же самое, когда выполняет просьбу (a) и когда – просьбу (b)? – Да и нет. Можно сказать: «Суть обеих просьб та же самая». Я бы сказал именно так. – Но не всегда ясно, что следует называть «сутью» просьбы. (Сходным образом о некоторых предметах можно сказать, что они служат той или иной цели. Существенно то, что вот это – лампа, что она дает свет; а то, что она украшает собой комнату, заполняет пустое место и т. д., не существенно. Но далеко не всегда можно провести строгое различие между существенным и несущественным.)

63. Однако, говоря, что предложение (b) есть «проанализированная» форма высказывания (a), мы охотно поддаемся соблазну счесть первое более фундаментальной формой; решить, будто оно показывает, что подразумевает другое, и так далее. Например, мы мыслим: если располагаешь лишь непроанализированной формой, ощущаешь недостаток анализа; но располагая проанализированной формой, ты обладаешь всем. – Но разве я не могу сказать, что в обоих случаях утрачивается та или иная сторона дела?

64. Представим, что мы изменили языковую игру (48) таким образом, чтобы имена означали не одноцветные квадраты, но прямоугольники, каждый из которых состоит из двух подобных квадратов. Назовем прямоугольник, который наполовину красный и наполовину зеленый, «У»; тот, который наполовину зеленый и наполовину белый, – «Ф»; и так далее. Разве нельзя представить людей, способных подобрать имена таким сочетаниям цветов, но не каждому цвету по отдельности? Вспомни случаи, когда мы говорим: «У этого сочетания цветов (скажем, у французского триколора) особый характер».

В каком смысле символы этой языковой игры нуждаются в анализе? Насколько вообще возможно заменить эту языковую игру игрой (48)? – Это всего-навсего другая языковая игра; даже при том, что она родственна игре (48).

65. Здесь мы наталкиваемся на большой вопрос, стоящий за всеми этими соображениями. – Ведь мне могут возразить: «Вы выбираете легкий путь! Вы рассуждаете о всевозможных языковых играх, но нигде не сказали, в чем суть языковой игры, а следовательно, языка; что общего у всех этих действий, что превращает их в язык или в часть языка. То есть вы уходите от той части исследования, которая некогда вызывала самые серьезные затруднения, от исследования общей формы суждений в языке».

И это верно. – Вместо того, чтобы выделить нечто общее для того, что мы называем языком, я говорю, что у этих явлений нет ничего общего, способного побудить нас употреблять для них одно и то же слово. – Однако они связаны друг с другом различными способами. И именно из-за этой связи, или этих связей, мы все их называем «языком». Я попытаюсь объяснить.

66. Рассмотрим, к примеру, состязания, которые называются «играми». Я имею в виду настольные игры, карточные игры, игры с мячом, Олимпийские игры и так далее. Что общего у них всех? – Не говорите: «Тут должно быть что-то общее, иначе их не назвали бы «играми»», – но приглядитесь и попытайтесь найти это общее. – Ибо если присмотреться к ним, не увидишь ничего общего, только подобия, связи и целый ряд таких отношений. Повторюсь: не думайте, но смотрите! – Присмотрись, например, к настольным играм с их многообразными отношениями. Теперь карточные игры; здесь много сходного с играми первой группы, но отдельные общие черты исчезают, а другие возникают. А когда мы переходим к играм с мячом, и многое общее сохраняется, но многое и теряется. – Все ли они «забавны»? Сравним шахматы с игрой в крестики и нолики. Всегда ли налицо выигрыш и проигрыш и состязание между игроками? Подумай о терпении. В играх с мячом побеждают и проигрывают; но когда ребенок бросает мяч в стену и ловит снова, эта черта пропадает. Взглянем на роль навыков и удачи и на различие в навыках между шахматистом и теннисистом. Теперь подумай об играх наподобие хоровода; тут есть элемент развлечения, но сколько других характерных черт исчезло! И можно перебрать многие и многие группы игр сходным образом; и увидеть, как общие черты неожиданно возникают и исчезают.

Итог этого выяснения таков: мы видим сложную сеть подобий, накладывающихся на и перекрывающих друг друга; иногда имеется полное сходство, а иногда – лишь в деталях.

67. Я не могу придумать лучшего выражения, чтобы характеризовать эти подобия, чем «семейное сходство»; ведь различные черты среди членов одной семьи: телосложение, черты лица, цвет глаз, походка, характер и т. д. и т. п. накладываются на и перекрещиваются во многом тем же образом. – И я скажу: «игры» образуют семью. Кстати, и виды чисел, например, образуют семью. Почему мы называем нечто «числом»? Что ж, потому, возможно, что оно состоит в – прямых – отношениях со многим, что уже было названо числом; и это, можно сказать, устанавливает косвенные отношения с другим, что мы называем тем же именем. И мы расширяем наше представление о числе, как если бы, прядя нить, сплетали волокно с волокном. Крепость нити зависит вовсе не от того, что одно из волокон тянется по всей ее длине, но от того, что многие волокна переплетаются.

Но если кто-то захочет сказать: «Есть кое-что общее у всех этих построений – а именно, дизъюнкция всех этих совокупностей», – я отвечу: вы попросту играете словами. Можно ведь сказать и так: «Что-то тянется по всей длине нити – а именно, непрерывное переплетение этих волокон».

68. «Хорошо: для тебя понятие числа определяется как логическая сумма этих отдельных взаимосвязанных понятий – кардинальные числа, рациональные числа, действительные числа и т. д.; и сходным образом понятие игры предстает логической суммой соответствующего набора частных понятий». – Совсем не обязательно. Ведь я могу задать понятию «число» жесткие рамки, то есть употреблять слово «число» для строго ограниченного понятия; но также я могу употреблять его так, чтобы расширению понятия не препятствовали никакие границы. И именно так мы употребляем слово «игра». Ведь на чем основывается понятие игры? Что по-прежнему считается игрой, а что – нет? Ты можешь установить границу? Нет. Ты можешь провести линию, ибо до сих пор не проведено еще ни одной. (Но это не доставляло вам неудобств раньше, когда вы употребляли слово «игра».)

«Но тогда употребление слова не регулируется, и “игра”, в которую мы играем с этим словом, тоже не регулируется». – Употребление слова не повсеместно ограничено правилами; но и в теннисе не больше правил относительно того, как высоко подбрасывать мяч и с какой силой по нему бить; и все же теннис – игра со своими правилами.

69. Как объяснить кому-то, что такое игра? Полагаю, мы должны описать ему игры и потом добавить: «Эти и подобные явления называются играми». И сами мы намного ли больше знаем об играх? Или лишь другим людям мы не способны в точности объяснить, что такое игра? – Это не невежество. Мы не ведаем границ, поскольку ни одна до сих пор не установлена. Повторюсь: можно провести границу – для конкретной цели. Необходимо ли это, чтобы употреблять понятие? Нисколько! (За исключением особых случаев.) В той же степени, что и определение: 1 шаг = 75 см, чтобы ввести в употребление меру длины «один шаг». И если ты хочешь сказать: «Тем не менее раньше эта мера не была точной», я отвечу: очень хорошо, она была неточной. – Между прочим, с тебя еще определение точности.

70. «Но если понятие “игры” лишено границ таким вот образом, выходит, ты на самом деле не знаешь, что подразумеваешь под словом “игра”». Когда я даю описание: «Земля была устлана растениями» – ты хочешь сказать, что я не буду знать, о чем говорю, пока не смогу привести определение растения?

Что я имею в виду, можно объяснить, скажем, рисунком, и словами «Земля выглядит примерно вот так». Возможно, я даже скажу: «выглядит в точности вот так». – Тогда, значит, там были именно эта трава и эти листья, как нарисованные? Нет, не значит. И я не должен принимать никакой рисунок как совершенно точный в этом смысле.

71. Могут сказать, что понятие «игры» – понятие с расплывчатыми границами. – «Но является ли расплывчатое понятие понятием как таковым?» – А будет ли мутная фотография изображением человека вообще? И всегда ли замена нечеткого образа четким – благо? Разве зачастую размытость не именно то, что нам требуется? Фреге сравнивает понятие с некоей очерченной областью и говорит, что область с неопределенными границами вообще не является областью. Это, по-видимому, означает, что нам она бесполезна. – Но бессмысленно ли говорить: «Встань приблизительно вон там»? Предположим, я стою с кем-то на городской площади и произношу это. При этом я не очерчиваю никаких границ, но, возможно, указываю рукой – словно обозначая конкретное место. И, похоже, можно объяснить, что такое игра. Человеку приводят примеры и добиваются, чтобы он понял нужным образом. – Этим я, однако, вовсе не подразумеваю, что он должен увидеть в примерах то общее, которое я – по некоторым причинам – не способен выразить; но теперь он должен применять те примеры соответственно. В данном случае приведение примеров не является косвенным средством объяснения – в отсутствие лучшего. Ведь любое общее определение тоже можно понять неправильно. Дело в том, что именно так мы играем в игру. (Я имею в виду языковую игру со словом «игра».)

72. Видение общего. Допустим, я показываю кому-то различные многоцветные картинки и говорю: «Цвет, который ты видишь на них на всех, называют “желтой охрой”». – Это определение, и другой человек должен его понять, разглядывая картинки и выискивая в них общее. Тогда он сможет взглянуть на это общее и указывать на него. Сравним это со случаем, когда я показываю ему фигуры разной формы, раскрашенные одним и тем же цветом, и говорю: «То, что у них общего, называется “желтой охрой”». И сравним с другим случаем: я показываю ему образцы различных оттенков синего и говорю: «Цвет, который присущ им всем, я называю синим».

73. Когда кто-то определяет для меня названия цветов, указывая на образцы и говоря: «Этот цвет называют синим, это зеленый…», данную ситуацию можно во многих отношениях сравнить с изучением таблицы, в которой образцам цвета соответствуют слова. – Впрочем, это сравнение может вводить в заблуждение. – Теперь позволим себе расширить сравнение: понять определение значит обрести в сознании представление определяемого предмета, то есть образец или картину. Так, если мне показывают всевозможные листья и говорят: «Это называется лист», я получаю представление о форме листа, и ее картина откладывается у меня в сознании. – Но как выглядит изображение листа, когда показывает не конкретную форму, а «общее для всех форм листьев»? Какой оттенок имеет «запечатленный в сознании образец» зеленого цвета – образец того, что является общим для всех оттенков зеленого?

«Возможно, существуют какие-либо “общие” образцы? Скажем, схема листа или образец чистого зеленого цвета?» – Конечно, возможно. Но чтобы схема стала понятна именно как схема, а не как особая форма листа, и чтобы полоска чисто зеленого цвета была признана общим для всего зеленого, а не образцом данного чисто зеленого цвета, – это, в свою очередь, зависит от способа применения образцов.

Спроси себя: какой формы должен быть образец зеленого цвета? Прямоугольной? Или тогда это будет образец зеленого прямоугольника? – Значит, он должен быть «нерегулярной» формы? И что тогда помешает нам воспринять его – то есть применять в этом качестве – лишь как образец неправильной формы?

74. Сюда также относится следующая мысль: если рассматривать данный лист как образец «общей формы листьев», ты будешь воспринимать его иначе, нежели тот, кто, скажем, видит в нем образец конкретной формы. И пусть так – хотя это не так, – это говорило бы, как свидетельствует опыт, только о том, что, видя лист особым образом, ты используешь его таким-то и таким-то способом или согласно таким-то и таким-то правилам. Конечно, существуют те и иные способы видения; и бывают случаи, когда тот, кто видит образец так, и применяет его так, а тот, кто видит по-другому, и применяет иначе. Например, если видишь на схеме изображение куба на плоскости как фигуры, состоящей из квадрата и двух ромбов, то, возможно, выполнишь просьбу: «Принеси мне что-то наподобие этого» отлично от человека, который видит изображение трехмерным.

75. Что означает знать, что такое игра? Что означает знать это и не быть в состоянии это сказать? Равнозначно ли это знание, так или иначе, несформулированному определению? И если оно будет сформулировано, я смогу опознать в нем выражение моего знания? Но разве мое знание, мое представление об игре не выражено полностью в объяснениях, которые я могу привести? То есть как я описываю различные типы игр, как показываю, каким образом конструируются по аналогии всевозможные виды других игр, говорю, что едва ли следует относить то- то и то-то к играм, и так далее.

76. Если кто-то намерен провести четкую границу, я могу не признать в ней ту, которую всегда желал провести сам или проводил мысленно. Ибо я вообще не хотел проводить границы. Значит, представление этого человека отлично от моего, но все же родственно. И родство тут такое же, как у двух картин, одна из которых состоит из цветных пятен с размытыми очертаниями, а вторая – из пятен схожей формы и положения, но с четкими очертаниями. Родство здесь столь же бесспорно, как и различие.

77. И если мы продолжим это сравнение, станет ясно, что степень, до которой четкое изображение схоже с размытым, зависит от степени размытости последнего. Ведь представим, что необходимо передать четкое изображение «посредством» размытого. На последнем имеется размытый красный прямоугольник: и мы заменяем его четкой фигурой. Разумеется, можно нарисовать несколько четко очерченных прямоугольников, взяв за основу размытый. – Но если в оригинале нет резких цветовых границ, разве не окажется безнадежной попытка нарисовать четкую фигуру, соответствующую размытой? И не скажем ли мы тогда: «Тут я мог бы нарисовать и прямоугольник, и круг, и сердце, ведь цвета сливаются. Что угодно – то есть ничто – будет и не будет правильным». И в такое положение попадаешь, когда ищешь определения, соответствующие нашим представлениям в эстетике или в этике.

В подобном затруднении всегда спрашивай себя: как мы узнали значение этого слова («благо», например)? Из каких примеров? Из какой языковой игры? Тогда будет проще понять, что у слова должно быть семейство значений.

78. Сравним знание и высказывание:

– Какова высота Монблана —

– Как употребляется слово «игра» —

– Как звучит кларнет.

Если тебя удивляет, что можно что-то знать и не быть в состоянии это сказать, ты, вероятно, думаешь о первом случае. Но, конечно, не о третьем.

79. Рассмотрим такой пример. Если скажут: «Моисей не существовал», это может означать очень многое. Например: у израильтян не было единоличного вождя, когда они покидали Египет, или их вождя звали не Моисей, или не было никого, кто совершил все то, что Библия приписывает Моисею, и т. д. и т. п. Следуя Расселу, мы можем сказать: имя «Моисей» можно определить посредством различных описаний. Например, «человек, который провел израильтян через пустыню»; «человек, который жил в то время и в той местности и звался Моисеем»; «человек, которого младенцем вытащила из Нила дочь фараона» и так далее. И всякий раз, когда мы принимаем то или иное определение, высказывание «Моисей не существовал» приобретает различный смысл, как и любое другое суждение о Моисее. – И если нам говорят: «N не существовал», мы спрашиваем: «Что вы имеете в виду? Вы хотите сказать… или… и т. д.?»