Звуковое кино Сергея Эйзенштейна

В 1930–1937 гг. Сергея Эйзенштейна, то путешествующего по Америке, то «сидящего в башне из слоновой кости в китайском халате с иероглифами», преследовали творческие неудачи – но вовсе не из-за того, что ему не хватало креативных идей или сил для их реализации. Напротив, известная международная командировка, в которой Эйзенштейн, его постоянный сорежиссер Григорий Александров и его постоянный оператор Эдуард Тиссэ, один из лучших кинооператоров в мире, началась довольно продуктивно.

В Швейцарии советские специалисты участвовали в работе над просветительским документальным фильмом об абортах «Горе и радость женщины» (1929 г.), а во Франции – сняли, видимо, первый в истории кино настоящий музыкальный клип – образец увлекательного «монтажа аттракционов» со спецэффектами (а не просто музыкальный фильм), 20-минутный «Сентиментальный романс» (1930 г.), в котором загадочная Мара Гри (Мария Якубович) исполняла романс «Жалобно стонет ветер осенний». Фильм начинается с кадров буйства стихии – бушуют волны, будто бы падают деревья. Затем природа успокаивается – мы видим облака, траву в ветер, рябь воды. Появляется певица на фоне окна, ее монтажные кадры чередуются с кадрами камина и маятников часов. Пока Мара Гри исполняет романс, мы видим, благодаря смене ракурсов и монтажу, как оживает скульптура Родена «Поцелуй», а белое платье женщины и белый рояль превращаются в черные (Рисунок 124) и т. д.

В 1930 г. компания Paramount Pictures предложила Эйзенштейну экранизировать роман Теодора Драйзера «Американская трагедия». Сценарий Эйзенштейн писал вместе с Александровым и уже упоминавшимся в этой книге Айвором Монтегю. Однако студия не приняла сценарий.

Рисунок 124. Кадры из фильма Сергея Эйзенштейна и Григория Александрова «Сентиментальный романс»:

Тогда родился замысел картины, которую теперь принято называть по-русски «Да здравствует Мексика!», хотя даже в советском собрании сочинений Эйзенштейна, издававшемся в 1964–1970 гг., либретто (или, как мы сейчас сказали бы, тритмент) фильма озаглавлено по-испански «¡Que viva México!»

«Сюжет этого фильма необычен.

Зерно его составляют четыре новеллы в оправе пролога и эпилога, единые по сути своей и по духу.

Разные по содержанию.

Разные по месту действия.

В них разные пейзажи, люди, обычаи.

Контрастные по ритму и форме, в целом они составляют огромный, многокрасочный фильм-симфонию о Мексике.

Музыкальный фон фильма – шесть мексиканских народных песен, но новеллы сами по себе – тоже песни, легенды, сказки, собранные в разных частях Мексики и сведенные здесь воедино».

Фильм должен был состоять из четырех новелл – почти камерной и по сути документальной «Сандунги», посвященной доколониальной Мексике; игровой новеллы «Магей», действие которой происходит на плантации агавы в начале XX века, во времена диктатуры Диаса; документальной новеллы «Фиеста» о жизни матадоров и корриде; игровой новеллы «Солдадера» о мексиканской революции 1910 г. и последовавшей за ней гражданской войне. В эпилоге фильма Эйзенштейн планировал показать современную Мексику начала 1930-х гг., в том числе традиционный мексиканский праздник День мертвых:

«Лица те же,

но люди другие.

И страна другая.

Новая, цивилизованная страна.

Но что это? Грохот заводских машин,

парады современной армии,

речи президента и голоса генералов, командующих войсками, сменяет пляшущая смерть.

И не одна, а много смертей; много черепов, скелетов…

Что же это такое?

Это карнавальное шествие.

Типичнейший, традиционный карнавал «Калавера» – День мертвых.

В этот день мексиканцы вспоминают прошлое и выказывают свое презрение к смерти.

Мы начали фильм показом царства смерти.

Кончается же он победой жизни над смертью и над грузом прошлого.

Жизнь хлещет из-за картонных скелетов, жизнь бьет ключом, и смерть отступает, становится тенью.

Веселый индейский парнишка осторожно снимает с лица маску смерти и улыбается заразительной улыбкой. Это символ новой, мужающей Мексики».

Продюсером фильма стал американский писатель Эптон Синклер. О результатах работы можно судить по версии фильма, выпущенной под руководством Григория Александрова в 1979 г. (которая на Московском международном кинофестивале получила почетный приз «За выдающееся и непреходящее значение для развития мирового киноискусства»), или по версии, смонтированной режиссером Олегом Ковалевым и выпущенной в 1998 г. под названием «Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия».

Эйзенштейну удалось отснять большую часть материала – по разным данным, от 50 до 80 тыс. метров пленки – «Сандунгу», «Фиесту», «Магей» и празднование Дня мертвых. Несмотря на сложности производства «Солдадеры», она тоже могла стать реальностью – Эйзенштейн договорился с мексиканской армией о предоставлении пятисот солдат, 10 тыс. винтовок и 50 артиллерийских орудий для съемок массовых сцен.

Но 21 ноября 1931 г., до окончания съемок, Сталин приказал Эйзенштейну вернуться в СССР, отправив Эптону Синклеру телеграмму следующего содержания:

«Эйзенштейн потерял доверие его товарищей в Советском Союзе. Его считают дезертиром, который порвал со своей страной. Боюсь, люди здесь вскоре потеряют к нему интерес. Очень сожалею, но все эти утверждения являются фактом. Желаю Вам благополучия и выполнения Вашего плана посетить нас.

Привет.

Сталин».

Вполне очевидно, что лучший советский режиссер, задержавшийся за границей, требовался Сталину на родине. Эйзенштейн надеялся втянуть Синклера в дискуссию со Сталиным, чтобы успеть закончить фильм. Синклер поступил иначе – он остановил производство и реквизировал весь метраж, вернул Эйзенштейна, Александрова и Тиссэ из Мексики в США и отправил в СССР, а на отснятом материале попытался хоть немного заработать, выпустив в 1934 г. фильмы «Буря над Мексикой», «Эйзенштейн в Мексике» и «День мертвых». В то время было сделано еще несколько попыток восстановить замысел Эйзенштейна, самой удачной из них считается версия близко знавшей Эйзенштейна журналистки Мари Сетон «Время под солнцем» (1939 г.). Впоследствии Синклер передал пленку Музею современного искусства в Нью-Йорке, а Госфильмофонд СССР получил ее в обмен на другие материалы.

Вернувшись в СССР, Эйзенштейн в течение трех лет не работает как режиссер, он завкафедрой режиссуры Государственного института кинематографии (бывшая Государственная школа кинематографии). Но 5 февраля 1935 г. он пишет Мари Сетон:

«Что касается ГИКа……Вероятно, я весьма и весьма скоро приступлю к съемкам, и это значит, что в ГИКе я буду работать крайне несистематически.

Если что-нибудь прояснится, я сразу дам тебе знать…»

Сценарист Александр Ржешевский, бывший каскадер, до этого – сотрудник ГПУ и балтийский моряк, по заказу ВЛКСМ написал сценарий «Бежин луг» по мотивам истории Павлика Морозова, который, по официальной версии событий, был пионером-героем, убитый собственным отцом-кулаком за то, что дал против него показания в суде.

Эта история крайне увлекла Эйзенштейна. В истории Степка (так звали главного героя в сценарии «Бежин луг») он видел много личного – в его собственной жизни фигура отца, Михаила Эйзенштейна, сыграла, как пишет Мари Сетон, «негативную, если не полностью разрушительную роль». А главное – он хотел экранизировать историю о святых и грешниках, фактически притчу, отражающую эмоциональный порыв. Цитируем одного из крупнейших мировых киноведов, бывшего директора Музея кино Наума Клеймана:

«Фильм «Бежин луг» меньше всего говорит о том, что дети должны доносить на отцов. Это фильм о том, как мальчик, пришедший из будущего, идеального будущего, будущего без насилия, пытается трижды предотвратить насилие: первый раз – поджог хлебов, второй раз – разоблачает поджигателей, третий – когда он вырывает у отца винтовку, из которой отец стрелял в него самого. Это трагедия будущего и трагедия прошлого, которые аннигилируются в классовой борьбе настоящего. Насколько далеко эта философская концепция отошла от ожидавшейся заказчиками пропагандистской ленты, – ясно из судьбы фильма, который можно считать одной из жертв 1937 года».

Эйзенштейн выбрал на роль Степка 11-летнего Витю Карташова, который, возможно (по описаниям), был частичным альбиносом и при этом имел нестандартно растущие волосы, создававшие подобие нимба над его головой (Рисунок 125, сверху). Неудивительно, что председатель Государственного управления кинофотопромышленности Борис Шумяцкий сразу заподозрил, что отец Степка (Борис Захава), подозрительно похожий на ветхозаветного старца, играет в фильме роль Авраама, приносящего в жертву своего сына (Рисунок 125, внизу).

Шумяцкий сделал все, чтобы не допустить появления «Бежина луга». Первый вариант фильма был уничтожен, но монтажер Эсфирь Тобак оставила срезки со всех кадров фильма. Их сохранила Пера Аташева (Перл Фогельман), вдова Эйзенштейна, и в 1967 г. на основе этих кадров Сергей Юткевич и Наум Клейман создали известный теперь фотофильм.

Руководство «Мосфильма» требовало от режиссера «ввести в начале 1–2 сцены, дающие конкретную мотивировку перехода отца и других к прямому и открытому вредительству», «совершенно отказаться от «тургеневского начала», «ввиду возможной опасности, что финал может выйти недостаточно оптимистическим, разработать второй вариант, где оставить Степка в живых и т. п.» Эйзенштейн при участии Исаака Бабеля переписал сценарий. Степка он, разумеется, в живых не оставил, но остальные правки внес – в частности, рискованный эпизод с пожаром в церкви был заменен пожаром в колхозной экономии, а в сцене убийства Степка его отец вместо библейского стиха «но если когда родной сын предаст отца своего, убей его», говорит: «Забрали тебя у папани, да не отдал я. Не отдал свово кровного».

К январю-февралю 1937 г. съемки второго варианта с новым актерским составом (в частности, отца сыграл Николай Хмелев, который уже не напоминал библейского пророка) фильма были практически завершены, но и этот вариант Эйзенштейну не удалось довести до конца – съемки остановили, и решением Политбюро ЦК ВКП(б) фильм был запрещен:

Рисунок 125. Кадры из фильма Сергея Эйзенштейна «Бежин луг»

«1. Запретить эту постановку ввиду антихудожественности и явной политической несостоятельности фильма.

2. Указать тов. Шумяцкому на недопустимость пуска киностудиями в производство фильмов, как в данном случае, без предварительного утверждения им точного сценария и диалогов…

4. Обязать т. Шумяцкого разъяснить настоящее постановление творческим работникам кино…»

Режиссеру пришлось писать «покаянные письма» – статью «Ошибки «Бежина луга» для «Литературной газеты» и личное письмо Шумяцкому, которое тот, надеясь, наконец, поставить окончательный крест на Эйзенштейне как на режиссере, переправил в Политбюро с собственными комментариями. Однако, Политбюро (т. е. Сталин) предложило Шумяцкому дать Эйзенштейну задание на следующий фильм, строго контролируя всю работу.

Вскоре руководство «Мосфильма» предложило Эйзенштейну снять историческую картину. Как мы помним, целью советских исторических фильмов этого периода было подчеркивать роль личности в истории, и под этой личностью всегда подразумевался Сталин – как продолжатель дела великих героев, полководцев или политиков, отстоявших страну от врагов или поднявших ее из руин, включая Ленина, личность которого уже была достаточно сакрализована и мифологизирована.

Одной из тем, предложенных Эйзенштейну, была история Минина и Пожарского (этот проект в итоге реализовал Всеволод Пудовкин – «Минин и Пожарский», 1939 г.), но режиссер выбрал историю князя Александра Невского. Этот сюжет можно было, не заботясь об исторической правде (которой все равно толком никто не знал) сделать похожим на соцреалистическое кино, в котором играют архетипические герои (напомним, в предыдущих фильмах Эйзенштейна героев почти не было) – сильный и справедливый князь Александр Ярославич (Николай Черкасов), веселый богатырь Василий Буслай (Николай Охлопков), серьезный богатырь Гаврило Олексич (Андрей Абрикосов), мудрый оружейник Игнат (Дмитрий Орлов), купеческая дочь Ольга (Валентина Ивашева) и воеводина дочь Василиса (Александра Данилова) – эффектное и яркое, вызывающее нужные эмоции и четко доносящее идею сильного правителя.

Но Эйзенштейн не был бы самим собой, если бы он ограничился только этим. Он насыщает «Александра Невского» (как и «Бежин луг») христианскими культурными кодами. Первая же сцена после пролога – сцена рыбной ловли (рыба – один из символов христианства, напоминающий о христианском учении и чудесах Иисуса Христа). Когда на берегу появляются всадники, сопровождающие монгольского посла (в статье К. Иванова «Съемка кинофильма «Александр Невский» он назван Хубилаем, что может означать как некий собирательный образ, так и конкретного монгольского хана, который, правда, русской политикой не занимался), Александр (Николай Черкасов) поначалу говорит с монголами, не выходя из воды. Упоминая этот кадр, Айвор Монтегю подчеркивает его композицию:

«…ракурс……контрасты… задний план. Все это сосредотачивает внимание на центральной фигуре……персонажи на заднем плане как бы поддерживают героя…»

Когда же князь направляется к берегу, он буквально идет «по воде» (Рисунок 126, сверху). Немецкие рыцари же, которых победит в фильме княжеская дружина, в противоположность Александру, в воде утонут!

Рисунок 126. Кадры из фильма Сергей Эйзенштейна «Александр Невский» – святой князь ловит рыбу и ходит по воде

Фигура ханского посла в экспозиции фильма неслучайна – согласно замыслу Эйзенштейна, финал фильма должен был перенести зрителя на 20 лет вперед после Ледового побоища, когда Невский посетил Орду для политических переговоров, где и был (как считалось) отравлен. Сталину этот вариант не понравился. Наум Клейман рассказывает:

«У Эйзенштейна прямо написано в мемуарах: «Не моей рукой была проведена карандашом красная черта вслед за сценой разгрома немецких полчищ. «Сценарий кончается здесь, – были мне переданы слова. – Не может умирать такой хороший князь!» Мало того что Сталин, явно сопоставлявший себя с великим полководцем, боялся смерти – ему нужно было, чтобы фильм заканчивался актуальным триумфом над немцами, а не освобождением Руси от восточного ига».

Поэтому в финале фильма князь Александр торжествует победу над немецкими рыцарями, и – еще одна отсылка к Библии – почти дословно цитирует Христа и Иоанна Богослова: «Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет Русская Земля!»

Ярчайшим визуальным приемом «Александра Невского» стала оппозиция черного и белого – немецкие рыцари носят белые плащи, одежда русских дружинников темная, почти черная – Эйзенштейн делает белый цвет злым, негативным, а черный – хорошим, позитивным. Битва начинается с того, что белые рыцари атакуют русских на белом льду, в конце битвы лед ломается и рыцари тонут в черной воде (Рисунок 126, внизу).

Наконец, крупнейшее достижение Эйзенштейна, реализованное в «Александре Невском», это вертикальный монтаж – звуковой контрапункт. В своей работе «Вертикальный монтаж» (1940 г.) Эйзенштейн писал, сравнивая работу над «Александром Невским» с монтажом «Старого и нового»:

«…Здесь линия тональности неба – облачности и безоблачности, нарастающего темпа скока, направления скока, последовательности показа русских и рыцарей; крупных лиц и общих планов, тональной стороны музыки; ее тем; ее темпа, ее ритма и т. д. – делали задачу не менее трудной и сложной. И многие и многие часы уходили на то, чтобы согласовать все эти элементы в один органический сплав.

Здесь делу, конечно, помогает и то обстоятельство, что полифонное построение кроме отдельных признаков в основном оперирует тем, что составляет комплексное ощущение куска в целом. Оно образует как бы «физиогномию» куска, суммирующую все его отдельные признаки в общее ощущение куска…

…Для сочетания с музыкой это общее ощущение имеет решающее значение, ибо оно связано непосредственно с образным ощущением как музыки, так и изображения. Однако, храня это ощущение целого как решающее, в самих сочетаниях необходимы постоянные коррективы согласно их отдельным признакам».

И далее:

«Наиболее цельного слияния звукозрительная сторона «Александра Невского» достигает в сценах «Ледового побоища», а именно – в «атаке рыцарей» и в «рыцарском каре». Это во многом определяет и то, что из всех сцен «Александра Невского» атака оказалась одной из наиболее впечатляющих и запоминающихся…

…Это двенадцать кадров того «рассвета, полного тревожного ожидания», который предшествует началу атаки и боя после ночи, полной тревог, накануне «Ледового побоища»…

…Кадров – 12; тактов музыки – 17…».

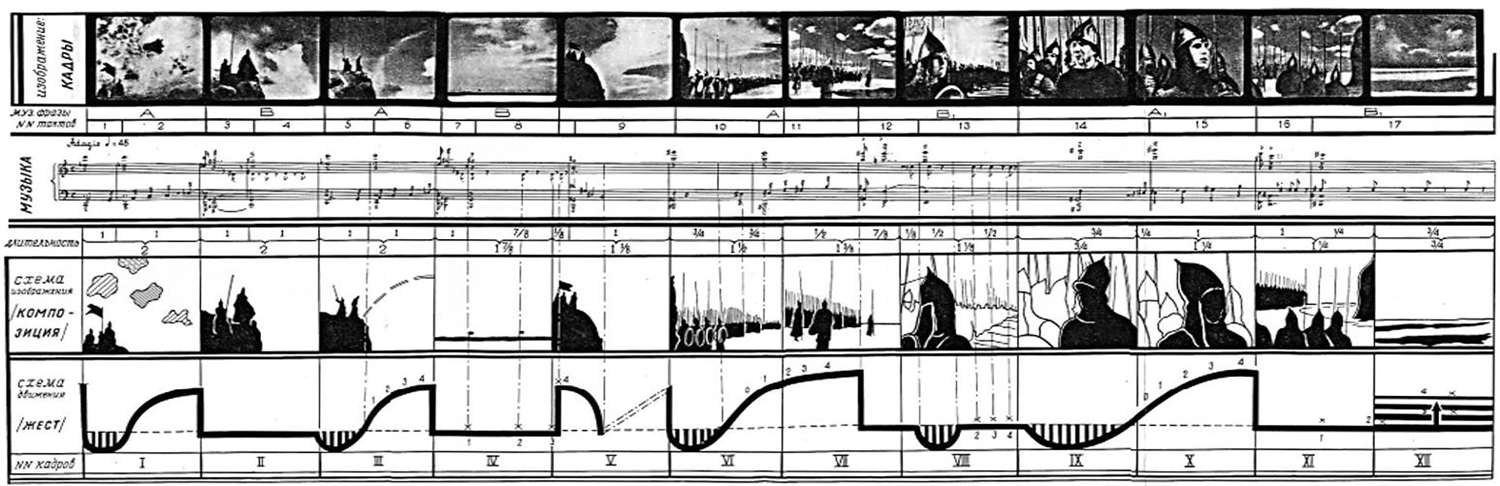

Эйзенштейн подробно разбирает композицию первых 12 монтажных кадров эпизода «Ледовое побоище» в сочетании с 17 тактами звуковой дорожки Сергея Прокофьева, сопровождая этот разбор уникальной схемой (Рисунок 127).

Здесь мы не можем процитировать весь разбор мини-эпизода Эйзенштейном, хотя, возможно, и стоило бы. Суть его аргументации в данном конкретном случае заключается в том, что для вертикального монтажа важен не только темпоритм движения в кадре и частота соединения монтажных кадров, но и композиция статичных кадров, и можно «уравнивать строчку музыки с картинкой изображения», потому что «левая сторона означает «раньше», а правая сторона – «позже» не только на нотной линейке, но и в кадре, поскольку:

«…неподвижное целое картины отнюдь не сразу и не всеми своими частями одновременно входит в восприятие зрителя (за исключением тех случаев, когда композиция рассчитана именно на такой эффект).

Рисунок 127. Иллюстрация из статьи Сергей Эйзенштейна «Вертикальный монтаж»

Искусство пластической композиции в том и состоит, чтобы вести внимание зрителя тем именно путем, с той именно последовательностью, которые автор предпишет глазу зрителя двигаться по полотну картины (или по плоскости экрана, если мы имеем дело с изображением кадра)».

Результат – сюжетно атака рыцарей практически цитирует сцену «психической атаки» каппелевцев из «Чапаева», но при этом теория Эйзенштейна полностью оправдывает себя – он заряжает кадр невероятным, фантастическим саспенсом.

Этому помогает звуковая дорожка, написанная Сергеем Прокофьевым, работающая то в тон изображению (например, в сцене поединка князя и немецкого магистра мы слышим звук тарелок синхронно с ударами мечей), то контрапунктом (когда тонущие рыцари уходят под лед, звучат литавры). Эйзенштейн писал:

«Мы с С.С. Прокофьевым всегда долго торгуемся, кто первый: писать ли музыку по несмонтированным кускам изображения – с тем, чтобы, исходя из нее, строить монтаж, – или, законченно смонтировав сцену, под нее писать музыку. И это потому, что на долю первого выпадает основная творческая трудность: сочинить ритмический ход сцены! Второму уже легко. На его долю остается возвести адекватное здание из средств, возможностей и элементов своей области. Конечно, легкость и здесь весьма относительная».

Важно понимать, что положение Сергея Прокофьева было не менее серьезным, чем Эйзенштейна. После своего отъезда из Советской России в 1918 г. и до возвращения в СССР в 1936 г. Прокофьев мало бывал в СССР, и ему не меньше, чем Эйзенштейну, требовалось вернуть к себе доверие советского руководства.

К 7 ноября 1938 г. Сталин затребовал для просмотра черновой монтаж «Александра Невского» и одобрил фильм в этом варианте – этим объясняются и определенные проблемы с монтажом картины, и сравнительно бедно сыгранная музыкальная дорожка. По словам Наума Клеймана:

«…саму битву с того момента, как конница врезается в русских, и до единоборства режиссер не успел отделать: остались дубли, варианты, которые он планировал сравнить и выбрать, что лучше. Однажды вечером, когда ассистент по монтажу Эсфирь Тобак сидела и подчищала какие-то вещи, на «Мосфильм» приехали люди из тогдашнего Кинокомитета и, сказав, что Сталин требует немедленно показать ему фильм, в каком бы он состоянии ни был, забрали материал.

Уже после выхода фильма на экраны Эйзенштейн сильно переживал от того, что в фильме остался мусор, повторы и затяжки. Но раз Сталин фильм одобрил, трогать его было нельзя, и он сразу же был пущен в печать».

Удивительно, что ни одна реставрация «Александра Невского» не предлагает нового исполнения саундтрека Прокофьева, хотя такой вариант издания определенно приблизил бы картину к полноценному воплощению замысла создателей фильма. Тем не менее при желании картину можно посмотреть именно в подобной версии – время от времени организуются просмотры «Александра Невского» с симфоническим оркестром, и, если у вас будет возможность посетить такой показ, не упустите ее.

«Александр Невский» был не просто успехом – это был триумф Сергея Эйзенштейна. Считается, что его успех в прокате был сравним с успехом «Чапаева». Эйзенштейн получил за фильм орден Ленина, Сталинскую премию и степень доктора искусствоведения (без защиты диссертации). Разумеется, фильм пропал с советских экранов после заключения пакта Молотова – Риббентропа – и вернулся в кинотеатры в первые же дни войны. Культурное влияние «Александра Невского» огромно – важнейшая советская патриотическая песня «Священная война» А. Александрова и В. Лебедева-Кумача была написана под заметным влиянием песни «Вставайте, люди русские!» С. Прокофьева и В. Луговского из саундтрека фильма, а на советском ордене Александра Невского был изображен профиль артиста Николая Черкасова.

Своим триумфом Эйзенштейн воспользовался для осуществления грандиозного проекта, на который ушли последние семь лет его жизни, – трилогии «Иван Грозный». Фильм о первом русском царе, великом и мудром правителе Иване IV, сплотившем страну, оградившем ее от иностранного влияния и избавившем ее от внутренних врагов, создавшем опричнину, т. е. регулярную армию, – должен был стать главной жемчужиной в сталинской коллекции фильмов о великих военачальниках и мудрых правителях. И как здесь не вспомнить диалог политзаключенных из «Одного дня Ивана Денисовича» Александра Солженицына:

«– Нет, батенька, – мягко этак, попуская, говорит Цезарь, – объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. «Иоанн Грозный» – разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!

– Кривлянье! – ложку перед ртом задержа, сердится Х-123. – Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнуснейшая политическая идея – оправдание единоличной тирании. Глумление над памятью трех поколений русской интеллигенции! (Кашу ест ротом бесчувственным, она ему не впрок.)

– Но какую трактовку пропустили бы иначе?..

– Ах, пропустили бы?! Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!»

Правда, в этом тексте есть неточность – фильм, о котором идет речь, а именно вторая часть «Ивана Грозного» Эйзенштейна, действительно был смонтирован уже в 1946 г., но вышел только в 1958 г., и политзаключенные начала 1950-х гг. видеть его, конечно, никак не могли – а Солженицын, который писал рассказ уже на свободе, в 1959 г., конечно, его видел.

Так или иначе, в январе 1941 г. Эйзенштейну действительно передали сталинский заказ, и он тут же взялся за дело. Работа над сценарием эпического фильма заняла год. В сценарий не попали ни сцена с убийством Иваном Грозным его сына, и ни одна из многочисленных женщин Ивана IV (кроме Анастасии Захарьиной, его первой жены). Зато обстоятельства смерти царицы от отравления, которое стало ключевым событием первой части (1945 г.), убийства князя Владимира Старицкого – главного события второго фильма (выпущенного только в 1958 г., спустя 10 лет после смерти режиссера) и смерти Басмановых и разоблачения царского духовника Евстафия, который должны были войти в третью часть, были полностью или почти полностью вымышлены. Зато выкристаллизовалась основная тема истории – вседозволенность, безнравственность и порочность единовластия, прикрывающегося общественным благом. И, разумеется, это была не официальная, а личная оценка художником личности Сталина, характера его власти и результатов его руководства страной.

Характерно, что, пытаясь пройти по черте между официальным признанием Сергея Эйзенштейна великим советским и мировым режиссером и возникшей в конце 1960-х гг. тенденцией оправдания Сталина, авторы примечаний к собранию сочинений Эйзенштейна пытаются описать замысел фильма, как антимонархический:

«Единовластие предстает……не как следствие личного деспотизма Ивана, а как закономерность исторического времени, «когда в Европе Карл Пятый и Филипп Второй, Екатерина Медичи и герцог Альба, Генрих Восьмой и Мария Кровавая, костры инквизиции и Варфоломеевская ночь». Эту тему Эйзенштейн подтверждает словами Энгельса, сделанными эпиграфом в рукописи сценария. Но прогрессивность единовластия на определенном этапе истории – лишь одна сторона дела, другая – его обреченность в исторической перспективе, его вина перед человечностью….

…Личный крах Грозного есть в то же время образ неминуемого краха самой идеи и системы самодержавия, пережившего свое время и выродившегося в маниакальный деспотизм».

И все же – как Сталин мог утвердить сценарий антисталинского фильма?

В вольной стенограмме беседы Сталина, Жданова и Молотова с Сергеем Эйзенштейном и Николаем Черкасовым (исполнителем роли Ивана) от 26 февраля 1947 г., записанной со слов Эйзенштейна и Черкасова, значится:

«Черкасов спрашивает, что нужно ли наметку будущего сценария фильма показывать для утверждения Политбюро?

Сталин. Сценарий представлять не нужно, разберитесь сами. Вообще по сценарию судить трудно, легче говорить о готовом произведении. (К Молотову.) Вы, вероятно, очень хотите прочесть сценарий?

Молотов. Нет, я работаю несколько по другой специальности. Пускай читает Большаков».

Позже Сталин и сам понял – важен не только сценарий, важна постановка. И тем более это касается такого художника, как Эйзенштейн, который, по сути, никогда не был деятелем социалистического реализма и мог инкапсулировать смыслы, не отраженные в сценарии, в культурных кодах, в мифологическом слое, в визуальных решениях.

Первый фильм, смонтированный после съемочного периода 1943–1944 гг., который проходил в эвакуации в Алма-Ате, полностью устроил Сталина и был принят с небольшими правками – пришлось вырезать эпизод о малолетнем Иване (Эрик Пырьев), лишившемся матери, Елены Глинской (Ада Войцик), и взявшем власть в свои руки, чтобы не быть потешным князем при боярах.

В остальном «Иван Грозный» (1945 г.) казался идеальный фильмом периода культа личности – до тех пор, пока Эйзенштейн не предъявил Сталину второй фильм – «Иван Грозный. Сказ второй: боярский заговор». А все потому, что визуально Эйзенштейн рассказывал не меньше, чем было написано в сценарий, при этом полностью смысл первой части раскрывался только после просмотра второй части.

Вот Иван коронуется на царство, и его приближенные – боярин Федор Колычев (Андрей Абрикосов) и князь Андрей Курбский (Михаил Названов) бесконечно долго осыпают молодого царя золотом (очень скоро мотив золота всплывает в сцене выдвижения русской армии на Казань – каждый воин оставляет монетку, чтобы по окончании похода можно было сосчитать живых и мертвых). Молодому царю вручают царский посох и яблоко державное – но во втором фильме во время пирушки с опричниками сам Иван глумливо «сажает на престол» Владимира Старицкого (Павел Кадочников) и дает ему в руки те же символы царской власти, чтобы удостовериться – молодой Владимир как две капли воды похож на молодого Ивана, и действительно хочет на царство! Не зря наш бывший соотечественник, а ныне американский режиссер Слава (Владислав) Цукерман писал в статье «Двойная «мышеловка», или Самоубийство фильмом»:

«Структурная рамка из двух венчаний на царство – реального в самом начале и пародийного, перевернутого в конце, как бы выявляет и подчеркивает истинный смысл фильма. «Иван Грозный» начинается как ода Сталину, его «венчания», и, неожиданно перевернувшись, оказывается в конце его развенчанием».

Вот молодоженам, Ивану и Анастасии, сервируют стол блюдами в форме прекрасных белых лебедей, но, пируя с опричниками, Иван будет есть с жутковатых черных птиц, да еще в экспериментальном цветном эпизоде – том самом, в котором опричники пляшут с «личиной» и в котором главные цвета – красный, цвет крови, желтый, цвет золота, и синий, цвет смерти.

Вот Анастасия обнимает ногу больного царя, поправляя на ней туфлю, в точности как на картине Сандро Боттичелли «Оплакивание Христа». Но царь выздоравливает, и его тень становится похожей на рогатого князя тьмы – Люцифера! Забегая вперед – если подумать о том, какой из аспектов киноязыка, повествовательный или изобразительный, более ценен для Сергея Эйзенштейна в «Иване Грозном», можно сделать вывод, что с этим фильмом Эйзенштейн не только самостоятельно дошел до концепции единого, изобразительно-повествовательного кино, но и фактически реализовал ее!

Часть сцен с юным Иваном, с которых должен был начинаться первый фильм, попали во второй фильм и стали флешбэками. От этого второй фильм стал еще убедительнее. Вот у маленького Ивана отнимают умирающую мать – и вот точно так же, но уже по приказу самого Ивана, у обезумевшей Ефросиньи Старицкой (Серафима Бирман) отнимают мертвого сына. Вот малолетний князь неуверенно пробирается в тронный зал, он совершенно один – и вот грозная фигура Ивана IV в черной шубе надвигается на нас из знакомых дверей, а по правую и левую руки у него – Малюта Скуратов (Михаил Жаров) да Федор Басманов (Михаил Кузнецов), верные опричники-убийцы (Рисунок 128).

Рисунок 128. Кадры из фильмов Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» и «Иван Грозный. Сказ второй: боярский заговор»

Юный и молодой Иван выглядел, как ангел, но в природе власти – сделать его дьяволом… Страшна сцена казни бояр Колычевых, но еще страшнее – следующая сцена:

«Гордый на пути царя Малюта стоит – одобренья ждет: поцелуя след на лбу звездой незримой горит. Близнеца ему – изумруда настоящего – Малюта себе на шапку ждет… Федору говорит: «Вот какое мне сейчас от царя одобрение будет…»

Широко глаза Ивана раскрыты. На Малюту не глядит. Мимо Малюты царь проходит. Видом казненных поглощен. Черной шубой длинной по крыльцу скользит. На метелью заносимых казненных смотрит.

Сняли шапки опричники. В пояс кланяются. И на них не глядит…

Весь впился в царя глазами Малюта. Вытянулся. Словно пес на стойке, на царя уставился: вот-вот глаз Ивана восторгом блеснет. Вот-вот в благодарности Малюте рассыплется.

Да не то царь делает. Восторгом глаз царя не горит: горит скорбию.

Благодарностью царь не рассыпается: шапку снимает.

Широким крестом памяти умерших крестится… И внезапно: «Мало!» – говорит».

Опричнина у Эйзенштейна, конечно, рифмуется с ВЧК – ОГПУ – НКВД, казни – с репрессиями. Чем объяснить, что главу государства не смущали описания казней и убийств в сценарии? Когнитивным искажением? Профессиональной деформацией? На упомянутой встрече с Эйзенштейном и Черкасовым говорили и об этом:

«Черкасов. Сцену убийства Старицкого можно оставить в сценарии?

Сталин. Можно оставить. Убийства бывали.

Черкасов. У нас есть в сценарии сцена, где Малюта Скуратов душит митрополита Филиппа.

Жданов. Это было в Тверском Отроч-монастыре?

Черкасов. Да. Нужно ли оставить эту сцену?

Сталин сказал, что эту сцену оставить нужно, что это будет исторически правильно.

Молотов говорит, что репрессии вообще показывать можно и нужно…».

Киновед Всеволод Коршунов замечательно объясняет драматургический прием, благодаря которому Сталин поверил Эйзенштейну и «попался» на его удочку:

«Для того, чтобы разоблачить царя, митрополит Филипп и Ефросинья Старицкая проводят «пещное действо» – театрализованную часть литургии, в которой рассказывается история трех отроков, брошенных в печь нечестивым царем Навуходоносором. Гневная реакция Ивана будет его саморазоблачением…

…Эйзенштейн, как Филипп и Ефросинья, ставит мышеловку для нечестивого царя. Фильм и есть эта мышеловка. И Грозный в картине, и Сталин в реальности отреагировали. Саморазоблачились. Мышеловка сработала.

Иван Грозный функционально оказывается в роли не Гамлета, а Клавдия. На месте антагониста. Место протагониста, трагического героя свободно. В первой серии Эйзенштейн возвел Ивана на пьедестал Героя. Во второй – постепенно, почти незаметно расшатывает этот пьедестал, низвергает, превращает его в антагониста».

Итак, Сталин саморазоблачился – за первую часть «Ивана Грозного» Эйзенштейн получает еще одну Сталинскую премию, за вторую – получает инфаркт после печально известного постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) «О кинофильме «Большая жизнь», в котором вторая часть «Ивана Грозного» была названа «неудачным и ошибочным фильмом»:

«Режиссер С. Эйзенштейн во второй серии фильма «Иван Грозный» обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов, наподобие американского Ку-Клукс-Клана, а Ивана Грозного, человека с сильной волей и характером, – слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета».

Постановление выходит в сентябре 1946 г., сразу вслед за печально известным постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград» – «закручивать гайки» в кино начинают почти одновременно с литературой.

Только спустя полгода Сталин находит нужным встретиться с Эйзенштейном и обсудить ситуацию с «Иваном Грозным». Сталин дает Эйзенштейну карт-бланш на любые доработки сценария и фильма и не торопит со сдачей: «…если нужно полтора-два года, даже три года для постановки фильма, то делайте в такой срок, но чтобы картина была сделана хорошо, чтобы она была сделана «скульптурно». Вообще мы сейчас должны поднимать качество. Пусть будет меньше картин, но более высокого качества. Зритель наш вырос, и мы должны показывать ему хорошую продукцию». На прощание Сталин желает Эйзенштейну успеха, говорит: «Помогай бог!» и интересуется здоровьем.

Думается, режиссер хорошо понимал, что больше он не снимет ни одного кадра. Не проходит и года, как Сергей Михайлович Эйзенштейн умирает от третьего инфаркта в возрасте 50 лет. Снова дадим слово Всеволоду Коршунову:

«С момента вступления на престол Иван неумолимо движется к страшной развязке. Если вспомнить о любви Эйзенштейна к театрализации и задуманной им двойной мышеловке, то можно сказать, что с первых шагов по воплощению этого замысла режиссер начал движение к не менее страшной развязке. Запрещение второй серии, отлучение (точнее: самоотлучение) от кино и смерть от инфаркта 11 февраля 1948 года. Эйзенштейн внедрил трагедийную жанровую структуру в человеческую судьбу. Свою собственную».

Сталин пережил Эйзенштейна на пять лет. Через три года после смерти Сталина прошел разоблачительный XX съезд КПСС. И еще через два года, в 1958 г., наконец-то вышел последний завершенный фильм Эйзенштейна.