V. Ключи от Красной двери

Тем временем общественная молва о чудесном спасении цыганки дошла до слуха архидьякона. Узнав об этом, он не мог понять, что с ним происходит. Он свыкся с мыслью о смерти Эсмеральды. Он был спокоен. Он испытал всю глубину страдания. Человеческое сердце (Клод размышлял на этот счет) может вынести только известную долю страдания.

Когда губка насыщена, целое море может прокатиться по ней, не прибавив ни одной капли воды.

Эсмеральда была мертва, губка насыщена, все было кончено на свете для Клода. Но узнать, что и она, и Феб живы, – это было возобновление пытки, потрясений, страданий, жизни. А Клод устал от всего этого.

Когда священник узнал эту новость, он заперся в своей монастырской келье.

Он не являлся ни на собрания капитула, ни на службы. Дверь его была заперта даже для епископа.

Так провел он несколько недель. Думали, что он болен. И это была правда.

Что делал он взаперти? С какими мыслями бился? Быть может, вел последний бой со своей роковой страстью? Или обдумывал последний план смерти для нее и гибели для себя?

Жан, его любимый брат, его балованный ребенок, стучался в его дверь, умолял, заклинал, десятки раз называл свое имя. Клод не впустил его.

Он проводил целые дни, прислонив лицо к стеклу окна. Из этого окна в монастыре он видел келью Эсмеральды, он часто видел ее с козочкой, иногда с Квазимодо. Клод видел ухаживание за нею глухого, его внимание, его послушание цыганке. У него была хорошая память, а память – мучительница ревнивцев, и он вспоминал странный взгляд, брошенный как-то звонарем на танцовщицу. Клод спрашивал себя, какая причина могла заставить Квазимодо спасти ее. Он был свидетелем коротких встреч цыганки с глухим, и ее жесты, дорисованные его страстным воображением, издали казались ему нежными. Он не доверял женщинам. И в нем пробудилась ревность, которой он не ожидал и которая заставляла его краснеть от стыда и негодования. «Пусть бы еще капитан, – с возмущением думал он, – но этот!» Мысль эта терзала его.

Ночи его были ужасны. С тех пор как он узнал, что цыганка жива, его страхи перед призраком и могилой исчезли, но возвратилась физическая страсть. Он корчился на своей постели при мысли, что молодая смуглянка была так близко от него.

Каждую ночь его воспаленное воображение рисовало ему Эсмеральду в позах, заставлявших кипеть его кровь. То он видел ее склонившейся над заколотым капитаном, с закрытыми глазами, с белой грудью, окрашенной кровью Феба, в ту блаженную минуту, когда он запечатлел на ее бледных губах поцелуй, огонь которого несчастная почувствовала, хотя была полумертва. То представлялась она ему полураздетой в руках мучителей, когда винты испанского «сапога» охватили ее маленькую ступню, ее стройную, округлую ножку, ее гибкое, белое колено. Он еще видел ее словно выточенное из слоновой кости колено, выглядывавшее из ужасного орудия пытки Тортерю. Наконец он воображал ее в рубашке, с веревкой на шее, с обнаженными плечами, босыми ногами, почти всю обнаженную, какой видел ее в последний раз. При этих сладострастных образах он сжимал кулаки, и дрожь пробегала у него по спине.

Одну ночь эти образы так разожгли в его венах кровь девственника и священника, что он кусал свою подушку. Наконец он встал, накинул плащ поверх сорочки и, с лампой в руках, безумный, полураздетый, с воспаленными глазами, вышел из своей кельи.

Клод знал, где найти ключ от Красной двери, соединявшей монастырь с собором, а ключ от башен, как известно, всегда был с ним.

VI. Продолжение рассказа о ключе от Красной двери

В эту ночь Эсмеральда заснула в своей келье, полная забвения, надежд и сладких грез. Она спала уже некоторое время, видя во сне, как всегда, Феба, как вдруг услыхала около себя шум. У нее был легкий беспокойный сон птицы: малейший шорох пробуждал ее. Она открыла глаза. Было темно. Тем не менее она увидала в своем окне смотрящее на нее лицо. Лампа освещала это видение. Заметив, что Эсмеральда увидела его, призрак задул лампу, но Эсмеральда успела разглядеть его. Веки девушки опустились от ужаса.

– О, – сказала она упавшим голосом, – священник!

Все минувшее горе, как молния, охватило ее, и она, похолодев, упала на постель.

Через мгновение она почувствовала прикосновение к своему телу, прикосновение, от которого она встрепенулась и хотела в ярости вскочить.

Священник был около нее и крепко обхватил ее руками. Она хотела закричать, но не могла.

– Уйди, изверг! Уйди, убийца! – шептала она дрожащим от негодования и ужаса голосом.

– Сжалься надо мной! – говорил священник, целуя ее плечи.

Она обеими руками схватила за остатки волос его плешивую голову и старалась отдалить от себе его поцелуи, как будто то были ядовитые укусы.

– Сжалься! – повторял несчастный. – Если б ты знала мою любовь к тебе! Это огонь, растопленное олово, тысяча ножей в сердце!

Он с неестественной силой схватил ее руки.

– Пусти меня, – растерянно промолвила она, – пусти, или я плюну тебе в лицо.

Священник отпустил ее.

– Унижай меня, бей меня, будь злой, делай со мной, что хочешь, но только сжалься! Полюби меня.

Тогда она начала бить его с яростью ребенка. Своими прекрасными ручками она била его по лицу.

– Уходи, дьявол!

– Люби меня, люби меня! Пожалей меня! – кричал священник, прижимаясь к ней, отвечая ласками на удары.

Вдруг она почувствовала, что он сильнее ее.

– Пора кончить! – прошептал он сквозь зубы.

Она была побеждена, разбита. Дрожащая, она была в его руках, в его власти. Она чувствовала, как сладострастная рука блуждает по ее телу. Сделав последнее усилие, она закричала:

– Спасите! Сюда! Вампир! Вампир!..

Никто не являлся на помощь, одна Джали проснулась и жалобно заблеяла.

– Молчи! – повторял, задыхаясь, священник.

Вдруг, борясь с ним, ползая по земле, цыганка нащупала что-то холодное, металлическое. Это был свисток Квазимодо. Она схватила его с порывом надежды, поднесла к губам и дунула в него из последних сил. Свисток издал пронзительный, резкий, чистый звук.

– Что это? – проговорил священник.

Почти в то же мгновение его приподняли вверх сильные руки. В келье было темно. Он не видел, кто держал его, но слышал бешеный скрежет зубов и разглядел поднятое над ним лезвие ножа.

Священнику показалось, что это Квазимодо, это не мог быть никто другой. Он вспомнил, что, входя, чуть не наступил на какую-то массу, лежавшую снаружи у двери. Но так как явившийся на зов не произносил ни слова, Клод не знал, что и подумать. Он схватил руку, державшую нож, и закричал: «Квазимодо!» – забыв в этот ужасный момент, что Квазимодо глух.

В одно мгновение священник был брошен на пол и ощутил железное колено у себя на груди. По этому острому колену он узнал Квазимодо. Но как поступить, чтобы Квазимодо мог узнать его? Ночь превращала глухого в слепого.

Ему грозила гибель. Молодая девушка, безжалостная, как разъяренная тигрица, не думала спасать его. Острие кинжала приближалось к его голове. Минута была критической. Вдруг его враг поколебался.

– Кровь не должна коснуться ее, – сказал он глухо.

Это действительно был голос Квазимодо.

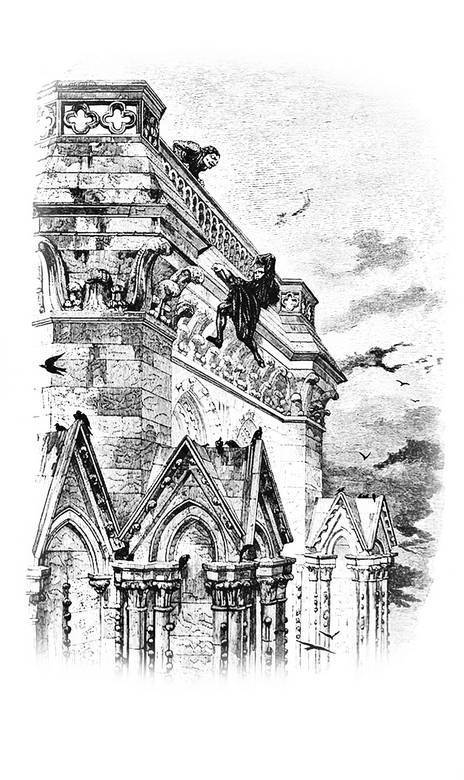

Иллюстрация к первому изданию романа. 1831 г.

«Любовь к женщине имеет для нас великое, ничем не заменимое значение, она подобна соли для мяса: пропитывая сердце, предохраняет его от порчи»

(Виктор Гюго)

Сильная рука выволокла священника за ноги из комнаты. Там должен был он умереть. На его счастье, в это время взошла луна. Когда они очутились за дверью кельи, ее бледный луч упал на лицо священника. Квазимодо взглянул на него, задрожал, бросил его и попятился.

Цыганка, подошедшая к порогу своей кельи, увидела с удивлением, что роли переменились. Теперь священник грозил, Квазимодо умолял.

Священник, осыпавший его жестами гнева и упрека, властно приказал ему удалиться.

Глухой опустил голову, потом стал на колени перед дверью цыганки.

– Ваше преподобие, – сказал он покорным, но торжественным голосом, – вы сделаете все, что вам будет угодно, но прежде убейте меня.

Говоря это, он подал священнику свой нож. Взбешенный священник хотел схватить нож, но молодая девушка оказалась проворнее. Она вырвала нож из рук Квазимодо и злобно расхохоталась.

– Подойди! – сказала она священнику.

Она подняла нож. Священник остановился. Без всякого сомнения, она ударила бы его.

– Ты не смеешь подойти, трус! – закричала она. Потом прибавила безжалостно, так как знала, что это каленым железом пронзит сердце священника: – Я знаю, что Феб жив!

Священник отшвырнул Квазимодо ногой и, дрожа от бешенства, скрылся на лестнице.

Когда он ушел, Квазимодо поднял свисток, который спас цыганку, и подал его ей, говоря:

– А то он было совсем заржавел!..

С этими словами он оставил ее одну. Молодая девушка, измученная этой бурной сценой, упала в изнеможении на свою постель и разразилась рыданиями. Ее горизонт снова затягивался тучами.

Священник ощупью вернулся в свою келью. Свершилось: Клод ревновал цыганку к Квазимодо. Он задумчиво повторял роковые слова:

– Она не достанется никому.