II. Продолжение рассказа об экю, превратившемся в сухой лист

Поднявшись и спустившись по нескольким ступеням в коридорах, настолько темных, что и днем они освещались лампами, Эсмеральда в сопровождении своей мрачной свиты была введена судейской стражей в комнату зловещего вида. Эта круглая комната помещалась в нижнем этаже одной из толстых башен, вздымающихся еще и в наше время над зданиями, заступившими в современном Париже место старинных построек. В этом подземелье не было окон, не было никаких отверстий, кроме низкой, окованной железом двери. Темно, однако, здесь не было. В толстой стене была выложена печь, в которой пылал яркий огонь, наполнявший подземелье своим багровым отблеском и лишавший всякого значения жалкую сальную свечу, горевшую в углу. От железной решетки, закрывавшей печь, поднятой в это время над пылающим отверстием, на темной стене выступал ряд темных, острых, редких зубьев, что придавало печи вид сказочного дракона, изрыгающего пламя. При свете печи узница увидела в комнате различные ужасные орудия, назначение которых ей было непонятно. Посредине, почти на полу, находился кожаный матрац, над которым висел ремень с пряжками, прикрепленный к медному кольцу, соединенному с таким же кольцом огромных размеров, вделанным в свод потолка. Тиски, клещи, огромные полосы железа наполняли внутренность печи и накалялись, брошенные в беспорядке на горящие угли. Кровавый свет горна освещал в подземелье массу ужасных вещей.

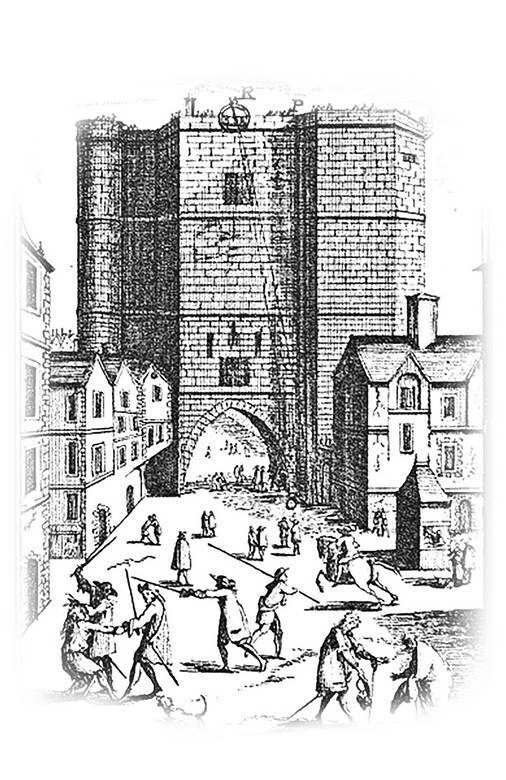

Малый Шатле. Замок в Париже, построенный в конце IX века для охраны проложенного в южной части острова Сите через реку Сена Малого моста. Восстановлен и реконструирован в 1369 году королем Карлом V, устроившим в нем государственную тюрьму. Король Карл VI своим указом от 27 января 1382 года передает Малый Шатле в управление парижского прево. В то же время замок остается государственной тюрьмой.

Этот ад назывался допросной камерой.

На кровати сидел в непринужденной позе Пьера Тортерю, присяжный палач. Его прислужники, два гнома с четырехугольными лицами, в кожаных фартуках и холщовых рубахах, поворачивали железные орудия на углях.

Напрасно несчастная девушка призывала на помощь все свое мужество. Войдя в эту комнату, она ужаснулась.

Стража встала по одну сторону, священники и представители консистории – по другую. В углу, за столом, на котором стояла чернильница, сидел писец.

Мэтр Жак Шармолю подошел к цыганке с самой ласковой улыбкой.

– Ты все еще продолжаешь запираться, дитя мое?

– Да, – отвечала она уже упавшим голосом.

– В таком случае нам очень тяжело будет допрашивать тебя более настоятельно, чем мы бы того желали. Потрудись сесть на кровать. Мэтр Пьера, дайте барышне сесть и затворите дверь.

Пьера встал, ворча.

– Если запру дверь, огонь погаснет, – проворчал он.

– Ну, так не запирайте ее.

Между тем Эсмеральда продолжала стоять. Эта кожаная постель, на которой корчилось столько несчастных, приводила ее в ужас. Страх леденил ее кровь. Она стояла растерянная, ничего не понимая. По знаку Шармолю два прислужника схватили ее и посадили на постель. Они не причинили ей боли, но, когда эти мужчины дотронулись до нее, когда кожа матраца коснулась ее тела, она почувствовала, как вся кровь прилила ей к сердцу. Она окинула блуждающим взглядом комнату. Ей казалось, что все эти безобразные орудия пытки, представлявшие собой среди виденных ей когда-либо инструментов то же, что летучие мыши, сороконожки и пауки среди насекомых и птиц, двинулись к ней со всех сторон, чтобы поползти по ее телу, чтобы кусать и щипать ее.

– Где врач? – спросил Шармолю.

– Здесь, – отвечал человек в черном, которого Эсмеральда не заметила раньше. Она вздрогнула.

– В третий раз спрашиваю вас, продолжаете вы упорствовать в отрицании поступков, в которых вас обвиняют?

На этот раз она могла только кивнуть головой. У нее не было голоса…

– Вы упорствуете? – спросил Жак Шармолю. – В таком случае я, к величайшему сожалению, должен исполнить свой служебный долг.

– С чего мы начнем, господин королевский прокурор? – резко вмешался Пьера.

Шармолю с минуту поколебался с двусмысленной улыбкой поэта, подыскивающего рифму.

– С испанского «сапога», – сказал он наконец.

Несчастная почувствовала себя до такой степени покинутой Богом и людьми, что голова ее бессильно опустилась на грудь, как неодушевленный предмет.

Палач и врач одновременно подошли к ней. В то же время прислужники начали рыться в своем ужасном арсенале. При звоне этих страшных железных орудий несчастная девочка задрожала, как мертвая лягушка, сквозь тело которой пропустили электрический ток.

– О мой Феб! – проговорила Эсмеральда так тихо, что никто ее не слыхал.

Затем она снова погрузилась в свою прежнюю неподвижность и каменное безмолвие. Это зрелище истерзало бы всякое другое сердце, кроме судейского. Казалось, будто сам Сатана допрашивает бедную грешную душу при багровом свете ада. Несчастное тело, за которое готовы были ухватиться эти бесчисленные пилы, колеса и дыбы, существо, которое должно было сейчас очутиться в этих цепких руках палачей, в этих тисках, было кроткое, хрупкое, беленькое созданьице. Бедное зернышко, которое людское правосудие бросало под ужасные жернова пытки.

Между тем мозолистые руки слуг Пьера Тортерю грубо обнажили эту прелестную маленькую ножку, не раз поражавшую своим изяществом и красотой зрителей на парижских перекрестках.

– Экая жалость! – проворчал палач, смотря на нежную, грациозную ножку.

Если бы архидьякон был тут, он, без сомнения, вспомнил бы своих символических паука и муху. Скоро несчастная увидала сквозь дымку, застлавшую ей глаза, как поднесли «сапог», скоро почувствовала, как ее ножка, охваченная окованными железом лубками, исчезла в ужасном аппарате. Тогда ужас вернул ей силы.

– Снимите с меня это! – крикнула она, не помня себя, и, поднявшись, вся растрепанная, прибавила: – Сжальтесь!

Она пыталась вскочить и броситься к ногам прокурора, но ногу ее сдавливал тяжелый, дубовый обрубок, окованный железом, и она принуждена была опуститься, более обессиленная, чем пчела, к крылу которой подвесили бы кусок свинца.

По знаку Шармолю ее снова положили на постель, и две грубые руки привязали к ее тонкому поясу ремень, свисавший с потолка.

– В последний раз: признаете вы обстоятельства, при которых совершилось злодеяние? – спросил Шармолю со своей невозмутимой медоточивостью.

– Я невиновна.

– В таком случае как вы объясните все, в чем вас обвиняют?

– Увы! Я не знаю, монсеньор.

– Вы отрицаете свою вину?!

– Отрицаю все!

– Начинайте! – приказал Шармолю палачу.

Пьера завернул винт, «сапог» сжался, и несчастная испустила один из тех ужасных криков, передать которые невозможно ни на одном человеческом языке.

– Остановитесь, – приказал Шармолю Пьера. – Сознаетесь? – спросил он цыганку.

– Во всем! – закричала несчастная девушка. – Сознаюсь! Сознаюсь! Пощадите!

Идя на пытку, она не соразмерила своих сил. Первая боль победила бедняжку, жизнь которой до тех пор была так весела, легка и приятна.

– Человеколюбие обязывает меня предупредить вас, что, повинившись, вы должны ждать смерти, – сказал прокурор.

– О, поскорей бы, – ответила она и упала на кожаную постель, точно умирающая, перегнувшись вдвое и повиснув на кожаном ремне, застегнутом пряжкой у нее на груди.

– Ну, красавица, приободрись, – сказал мэтр Пьера, приподнимая ее. – Ты похожа на золотого агнца, которого носит на шее герцог Бургундский.

Жак Шармолю возвысил голос:

– Писец, пишите. Цыганка, ты признаешься, что принимала участие в сходбищах, шабашах и адских колдовствах вместе с злыми духами, ведьмами и вампирами? Отвечай.

– Да, – отвечала она так тихо, что ее слова сливались с дыханием.

– Ты видела барана, которого показывает Вельзевул в облаках, чтобы собрать шабаш, и которого могут видеть одни только колдуньи?

– Да.

– Ты признаешься в том, что поклонялась головам Бафомета, этим отвратительным идолам храмовников?

– Да.

– Что общалась с дьяволом под видом ручной козы, привлеченной к делу?

– Да.

– Наконец, ты признаешься и каешься в том, что с помощью демона и оборотня, обыкновенно называемого «мрачным монахом», ты в ночь на двадцать девятое марта убила некоего капитана Феба де Шатопера?

Она подняла на прокурора свои большие неподвижные глаза и отвечала как бы машинально, не дрогнув:

– Да.

Очевидно, в ней все было сломлено.

– Пишите, писец, – приказал Шармолю. – А вы, – продолжал он, обращаясь к палачам, – отвяжите узницу и отведите ее обратно в зал суда.

Когда с узницы сняли «сапог», церковный прокурор осмотрел ее ногу, все еще неподвижную от боли.

– Ну, беда невелика. Ты крикнула вовремя. Еще сможешь плясать, красавица!

Затем он обратился к представителям правосудия:

– Вот наконец правосудию все ясно. Это утешительно, господа. Барышня должна отдать нам справедливость, что мы действовали со всей доступной нам мягкостью.