Из предисловия

Уидденские чтения учреждены в 1954 году в память о бывшем ректоре Макмастерского университета, ныне покойном Говарде П. Уиддене (1871–1952), члене Канадского Королевского общества. Уидденские чтения имеют целью помочь студентам преодолеть барьеры, разделяющие факультеты в современном университете. Чтения не ограничиваются какой-либо общей тематикой.

Седьмой цикл Уидденских чтений был проведен в январе 1962 года. Лекции были прочитаны выдающимся ученым доктором Юлиусом Робертом Оппенгеймером, директором Института высших научных исследований Принстонского университета (штат Нью-Джерси, США).

Доктор Оппенгеймер, окончивший Гарвардский университет учившийся и преподававший в Кембриджском, Геттингенском, Лейденском, Цюрихском и многих других университетах как в США, так и в других странах мира, известен широкой общественности как бывший директор Лос-Аламосской научно-исследовательской лаборатории во время Второй мировой войны, а позднее как председатель общего консультативного комитета Комиссии по атомной энергии США. Лос-Аламосская лаборатория в значительной мере обязана своим успехом в военное время доктору Оппенгеймеру, который как руководитель умел вдохновлять своих сотрудников. Он не просто выдающийся ученый-физик в области атомной энергии. Большой гуманист, он проявляет глубокое беспокойство о будущности человека и о судьбе человечества. Это многосторонний ученый, обладающий глубокой культурой: в юности он изучал классические языки Древней Греции и Древнего Рима. Все, кто присутствовал на Уидденских чтениях 1962 года, согласятся с тем, что трудно представить более достойного лектора, чем доктор Оппенгеймер.

Э. Т. Сэлмон, ректор университетского

колледжа Макмастерского университета

Май 1964 г.

Введение

Три лекции «Летающая трапеция: три кризиса в физике» читались профессором Оппенгеймером по конспективным наброскам и были застенографированы. Слушать их без волнения было невозможно. Поучительно было наблюдать, как время от времени профессор Оппенгеймер искал наиболее точное слово, приводил множество образных примеров, которыми он иллюстрировал каждую мысль. Когда я читал стенограмму, мне бросилось в глаза, что его яркая образная речь, столь ясная для слушателя, содержала множество сложных предложений, трудно воспринимаемых при чтении. Более того, анализ каждого из трех кризисов («Пространство и время», «Атом и поле», «Война и нации») никак не укладывался в рамки одной лекции. Поэтому профессор Оппенгеймер продолжал разговор по первой теме во время второй лекции, а по второй теме – во время третьей. Это вынуждало его повторять некоторые сведения и обобщать их. Представляется уместным в письменном изложении посвятить каждой теме определенную главу. По этой причине мне пришлось объединить некоторые вопросы, затронутые в конце лекции, с материалами следующей лекции. При этом я почти ничего не опустил, но кое-где изменил порядок некоторых абзацев.

М. А. Престон, магистр искусств, доктор

философии, член Канадского Королевского

общества, профессор теоретической физики

Макмастерского университета

Пространство и время

Нынешний век – великий век в области физики, век неожиданных, глубоких и волнующих открытий, которые, будучи применены на практике, в значительной мере изменили условия жизни человека. В течение нескольких последних лет достигнут огромный прогресс в понимании основных сторон жизни, и я убежден, что в предстоящие годы человечество гораздо больше, чем за весь период своего развития, узнает об удивительных функциях живых организмов, о самом человеке как о части природы. Мы, физики, в настоящее время все еще заняты чрезвычайно трудной борьбой за познание законов материи и ее природы.

Я хочу говорить не об этом, а скорее о задачах, которые в какой-то мере решены, хотя вопросы, вытекающие из достижений более раннего периода нашего века, все еще открыты и все еще остаются нерешенными. В данной и следующей лекциях я буду говорить о расширении нашего понимания природы и об изменениях в этом понимании. В третьей лекции я затрону прежде всего вопрос об изменениях в положении человечества, которые были вызваны достижениями физики и других наук.

В наше время наука играет первостепенную роль – и это его отличительная черта. Для него характерны чрезвычайно быстрые перемены и стремительный рост – рост науки, рост производительности, рост населения, рост масштабов передвижения и связи. Какие бы статистические показатели мы ни взяли, мы видим, что кривая резко идет вверх, проявляя тенденцию к удвоению за десять, двадцать или тридцать лет. В области точных и естественных наук это удвоение происходит примерно каждые десять лет, и можно привести ряд весьма показательных цифр, подтверждающих эту ситуацию. Вспомним, например, тех, кто посвящает свою жизнь изучению природы или практическому применению познанных явлений, т. е. тех, кого мы называем учеными, и мы увидим, что общее количество ученых, существовавших за всю историю человечества, довольно велико, но около 93 % из них живет и сегодня. Это говорит о чрезвычайно быстром росте числа людей, занимающихся наукой. У меня есть друг в Европе, который определил темпы роста одного американского журнала по фундаментальным физическим исследованиям. Он установил, что при существующем темпе роста вес томов этого журнала в будущем столетии превысит массу земного шара. Не так давно меня посетил ученый секретарь Академии наук СССР, который провел со мной целый день в Принстоне. По-моему, он занимает важный политический пост. Мы немного поговорили о расширении масштабов научной деятельности, к которой он имеет отношение как администратор. Я спросил, каковы, по его мнению, перспективы на дальнейший пятидесятилетний период после следующей пятилетки. Не задумываясь, он ответил: «К тому времени мы все станем учеными». Ужасный смысл сказанного дошел до него не сразу, но затем он добавил: «Ну, не совсем все».

И все же, говоря о нынешнем веке как о веке науки, мне кажется, следует учитывать два соображения.

Во-первых, на сегодняшний день у нас нет ясности относительно того диапазона проблем, который будет доступен науке. Мы не знаем, в какой мере человеческое поведение поддается объективному, часто неожиданному изучению, именуемому наукой. Таким образом, мы, возможно, живем сегодня в состоянии некоего несоответствия между уровнем наших знаний о физическом мире, зачатками познания живого мира и уровнем наших знаний о внутреннем мире человека. Я, однако, глубоко убежден в том, что те научные знания о человеке, которыми мы, возможно, будем обладать (а они столь незначительны сегодня), всегда останутся, так же как и наше знание физического мира, весьма и весьма неполными, а следовательно, научные достижения не всегда будут помогать осознанию нами необходимости жить и действовать в соответствии с традициями, здравым суждением и мудростью.

Во-вторых, нам следует помнить, что по большей части нынешнее положение вещей является результатом не того, что мы познали, а того, как наши знания применяются в области техники. А это, в свою очередь, зависит от организации экономики и – в более ограниченной, но все же ощутимой мере – от нашей политической системы. Ни один из этих факторов не вытекает из науки, ни один не связан тесно с ней, так как, хотя развитие познания в значительной мере отвечает потребностям человека, оно все же не полностью обусловлено этими факторами.

Например, наличие ужасных, не поддающихся лечению болезней, конечно, обусловливает широкое и интенсивное изучение проблем, могущих иметь к ним отношение. Проблемы подъема продуктивности сельскохозяйственного производства, проблемы технического развития и, пожалуй, в наибольшей степени проблемы военного значения способствуют оказанию энергичной и усиливающейся поддержки исследовательским работам. Но то, что выдающиеся научные открытия делаются не потому, что они полезны, а потому, что они оказались возможными, является глубокой и неоспоримой истиной.

Например, в течение многих столетий делались попытки превратить ртуть в золото только потому, что это казалось весьма полезным. Эти попытки оказались тщетными. А мы нашли пути превращения ртути в золото, преследуя при этом совершенно другие цели. Я считаю, что наличие средств, идей или концепций, которые не всегда, но по большей части являются математическими, скорее, чем человеческие потребности, определит те великие изменения, которые произойдут в нашем представлении о мире. Зрелость в науке, по сути дела, – все, а зрелость есть способность творить новое и выдвигать новые мысли. Эта свобода выбора охватывает все поле деятельности. Нельзя вечно сидеть над неразрешимой проблемой. Можно сидеть над проблемой в течение очень долгого времени, и это может оказаться правильным. Но в конечном счете ученый будет руководствоваться не тем, что полезно узнать, а тем, что возможно узнать.

Те, кто стоит далеко от науки, могут счесть подобный подход безответственным. Может показаться, что, создав столь потенциально вредную вещь, как ядерная бомба, нам следовало бы попытаться открыть нечто потенциально полезное, что помогло бы нам избавиться от нее. Действительно, нам следовало бы этим заняться. Но, скорее всего, наши мысли будут направлены на выполнение более легких дел, они будут нацелены на дела более близкие. И данный подход не есть безответственность. Он является характерной чертой того особого пути, который ведет к быстрому прогрессу в познании, так как часто необратимый процесс постижения происходит через установление ошибки. Доказав однажды ошибочность того или иного положения, мы к нему не возвращаемся, так как извлекли урок.

«Прогресс», когда речь идет о морали и человеческих отношениях, – весьма расплывчатое понятие, несомненно, применимое к некоторым сторонам нашей жизни, хотя отнюдь не ко всем, но в науке он неизбежен. Прогресс равнозначен самому существованию науки.

Две первые лекции посвящены именно тем случаям, когда твердо укоренившиеся ошибочные воззрения, несмотря на возмущение противников, были безжалостно исправлены, и исправлены таким образом, что повторение этих ошибок исключено. Более того, этот прогресс в познании природы коренным образом изменил не только наши представления о ней, но и некоторые наши представления о самих себе как об исследователях. Пользуясь старым любимым выражением Баттерфилда, можно сказать, что прогресс, так же как и революции позднего средневековья и семнадцатого века, изменил «мыслительный аппарат» людей. Я, возможно, ошибаюсь, но я разделяю вместе с моими коллегами или же с многими из них твердое убеждение в том, что этот опыт следует распространить за пределы ограниченных коллективов специалистов. Умение видеть, как наши мысли, слова и идеи могут быть ограничены недостатком знаний и опыта, – весьма ценное качество. Это в некотором смысле способствует улучшению морального состояния человека, а также доставляет ему удовольствие. Нам представляется, что это дает возможность воспрянуть человеческому духу, избавиться от провинциализма и узости. Например, достаточно вспомнить о том, что означало для нас, когда на протяжении последних столетий мы поняли, насколько культуры других народов могут отличаться от нашей собственной и все же действительно быть культурами!

Прогресс такого рода возможен лишь потому, что он сочетает в себе две противоречивые черты. Одна из них характеризуется огромной тягой к приключениям. Она побуждает ученого искать новые явления и новые обстоятельства, побуждает его исследовать глубины космоса, «вгрызаться» в недра материи и делать множество вещей, которые уводят его от привычного человеческого опыта. Такова одна черта.

Другая черта – приверженность к установившемуся порядку, нежелание отказаться от достигнутой как будто бы ясности, словом, своего рода консерватизм. Например, если даже ученый и готов переписать заново Ньютона, ему очень не хочется слишком далеко отходить от него. Хотя ученый вполне сознает, что все ранее сделанное в области физики – лишь частичная истина, он неистово отстаивает эту частичную истину. Ученый силен традицией, он придерживается традиции в описании нового опыта, придерживается до тех пор, пока, наконец, это станет невозможным, и лишь тогда он решительно порывает с ней.

Многие из тех, кто способствовал переворотам в науке, впоследствии тяжело переживали то, что они вынуждены были совершить. Увлекавшийся небесными сферами Кеплер открыл эллиптические орбиты. Планк, который ввел ставшее знаменитым понятие о кванте действия, ввел тем самым в физику идею прерывности, что представлялось ему самому чрезвычайно странным и уродливым. Эйнштейн, который свыкся с теориями относительности и высказывал сожаления лишь по поводу весьма немногих аспектов этих теорий, также внес вклад в развитие квантовой теории. Он выдвинул идею световых квантов, но так и не смог до конца примириться с квантовой теорией, логически построенной на этой основе. Де Бройль, который открыл волны, связанные с материальными частицами, так и не мог примириться с истолкованием этих волн только как волн информации, а не как возмущений в материальной среде.

Такие изменения навязываются физикам в какой-то степени вопреки их собственной воле потому, что они, как приверженцы определенных традиций, консервативны, и потому, что они в какой-то мере слишком авантюристичны. В течение нашей жизни мы не раз наблюдали ломку установившихся понятий и опыта. В таких случаях применяется ходячее выражение «пережить революцию во взглядах», но это не совсем верно, так как наши взгляды и опыт углублялись и изменялись, но полностью не отвергались. Я полагаю, что общее знакомство с такого рода явлениями и наличие такого опыта может оказаться полезным в разрешении человеческих проблем в условиях столь быстро меняющегося мира.

Моя задача на сегодня и завтра строго ограничена. С одной стороны, часто считают, что без математических формул невозможно рассказать о существе открытий, в особенности в области физики. До некоторой степени это верно. По всей вероятности, эти открытия невозможно было бы сделать, не применяя математического аппарата, который дает возможность быстро, кратко и четко выразить присущий природе порядок. Поэтому неудивительно, что математика – неотъемлемая часть науки о природе. Математика – это необходимое условие логичности, и если мы и уверены в чем-то, так это в том, что природа может быть трудна для постижения, но она не бывает непоследовательна. (Только мы можем отличаться непоследовательностью.)

Я, однако, полагаю, что можно дать некоторое представление о физических концепциях с помощью весьма несложного математического аппарата, которым я и намереваюсь ограничиться. Позвольте привести аналоги. Лучше увидеть «Гамлета» на сцене, конечно, в хорошем исполнении, нежели просто прочитать пьесу. Это произведение было написано для театра, а не для чтения в кабинете. И все же, если прочитать «Гамлета», можно, обладая некоторым воображением, при желании довольно хорошо почувствовать смысл пьесы. И я надеюсь, что вы, если не в ходе наших бесед, то по крайней мере при более благоприятных обстоятельствах в будущем, поймете, что хотя математика и помогает восприятию, она все же не абсолютно необходима для того, чтобы получить представление о некоторых фундаментальных открытиях современной физики.

Во второй лекции я буду говорить о глубоких изменениях в нашем представлении относительно причинности, относительно детерминизма в природе, а больше всего о том, что мы подразумеваем и можем подразумевать под объективностью. Эти изменения оказались необходимыми для того, чтобы составить довольно точное представление об обычных свойствах материи, т. е. о тех свойствах, которые выявляются даже тогда, когда материю не подвергают мощному воздействию, осуществимому благодаря применению огромных ускорителей и существованию космических лучей. В данной же лекции мне хотелось бы коснуться некоторых изменений в представлениях о пространстве и времени. Обе эти темы являются вариациями проблемы о последовательности наших представлений о движении в пространстве и о том, что находится в пространстве, – о его поле или содержании.

Квантовая теория – плод трудов многих ученых. Думаю, все согласятся с тем, что Нильс Бор был душой этой блестящей плеяды. С другой стороны, хотя понятия пространства и времени разрабатываются с давних времен, они были революционизированы одним ученым, жившим в нашем веке. Можно считать, хотя бы в отношении некоторых аспектов этой проблемы, что если бы не он, эта революция не произошла бы. Имя этого человека – Эйнштейн.

Первая теория относительности, по крайней мере на Западе, была создана не в двадцатом веке. Она восходит к тринадцатому – началу четырнадцатого века и разрабатывалась парижской школой натурфилософов. Наиболее известные представители этой школы – Буридан и Орезме. Эта теория, безусловно, явилась этапом в развитии человеческой мысли. Для нее характерно то, что, относясь к области физики, она опиралась не на какие-нибудь усовершенствованные экспериментальные методы, а на здравый смысл и умение анализировать поведение вещей. Это было началом, без которого дальнейшее развитие науки почти немыслимо. Открытие заключалось в следующем: при анализе проблемы движения был сделан вывод, что равномерное движение, т. е. движение, при котором тело движется с постоянной скоростью, не требует какого-либо объяснения или установления причин, поскольку равномерное движение является естественным состоянием материи. Конечно, этот взгляд не соответствовал воззрениям схоластов; он не соответствовал точке зрения Аристотеля, который считал, что для того чтобы какой-то предмет двигался, на него надо оказывать постоянное воздействие. По мнению Аристотеля, единственным естественным состоянием является состояние покоя. Новое утверждение получило название теоремы толчка, которую мы сегодня называем теоремой количества движения. Смысл ее заключается в том, что равномерное движение тела не требует объяснения, а требует объяснения лишь изменение в импульсе тела, в его количестве движения. Этот взгляд, как вы знаете, представлял также точку зрения Галилея, и мы называем преобразование координат, которое подчеркивает беспричинный характер равномерного движения, преобразованием Галилея, хотя название было дано этому явлению без разрешения Галилея и без достаточных на то исторических оснований.

Сущность преобразования в следующем: поскольку равномерное движение беспричинно, между равномерно движущимися телами существует взаимное сходство и при описании их можно использовать аналогию.

Преобразование Галилея позволяет по координате x тела, находящегося в состоянии покоя в момент времени t, определить координату, время и скорость, наблюдаемые в системе, в которой указанное тело движется равномерно со скоростью v:

х’ = х + vt,

t’ = t.

Представьте, что какое-то тело находится в состоянии покоя в точке x и вы смотрите на него в момент времени t. Теперь предположим, что вы движетесь по отношению к данному телу со скоростью v. Тогда координата тела будет x’, время же при этом не изменится, а любая скорость V, которая может появиться в первоначальной системе, появится как новая скорость V’ в новой системе, таким образом, что

V’ = V + v.

Это и есть инвариантность Галилея – и это есть просто здравый смысл. Отсюда следует, что если частица просто движется в некотором направлении, то координата ее увеличивается в силу того, что частица находится в движении, время же не меняется под влиянием скорости, а скорости суммируются. Эта теорема толчка, разумеется, и есть первый закон Ньютона. Ньютоновские законы движения гласят, что силы, создающие ускорения, инвариантны при таком простом преобразовании.

Применяя законы Ньютона, невозможно отличить одно равномерное движение от другого. Они релятивистские в том смысле, что относительное движение можно наблюдать, – однако абсолютное движение, пока оно равномерно, т. е. пока оно происходит без ускорения, наблюдать невозможно.

Начиная с Ньютона и до самого конца XIX века физики на основании этих законов построили чрезвычайно точную и красивую науку, охватывающую механику небесных тел Солнечной системы, теорию газов, поведение жидкостей, упругие колебания, звук, – они построили столь стройную и разнообразную, всеохватывающую и, видимо, всесильную систему, что дальнейшее развитие даже трудно было предвосхитить.

Мне кажется, что единственное ясно выраженное сомнение относительно преобразования Галилея и механики Ньютона встретилось мне в труде Эйлера, написанном примерно за сто лет до появления теории относительности. Поскольку между фиксированной звездой и Землей имеет место относительное поперечное смещение, то звезда видна под углом, отличающимся от истинного направления. Эйлер установил, что при расчете данного отклонения в системе, связанной со звездой, и в системе, связанной с Землей, результаты не совпадали. В эксперименте разница была столь незначительна, что он не стал дальше рассуждать по этому поводу. Он лишь отметил наличие этой разницы.

Но в начале XIX века и с нарастающим напряжением в течение этого столетия велись исследования в другой области физики. Эти исследования не касались вопросов движения тел под действием сил тяготения. Они касались свойств света и электромагнетизма. В отличие от сегодняшнего дня в то время не возникал вопрос, является ли гравитация силой, действующей на расстоянии, или же сила притяжения распространяется непосредственно от одного тела к другому. В то время не было (да и сегодня тоже нет) надежных экспериментальных данных для установления разницы между этими двумя положениями. В принципе имеются хорошие средства для решения этой проблемы, и мы полагаем, что ответ нам известен, но мы его еще не проверили на практике. Что же касается электромагнитных сил, то здесь положение совершенно иное.

Мне думается, вы все наблюдали картину, которая получается, если на обычный стержневой магнит положить лист бумаги и насыпать железных опилок. При этом железные опилки создают совершенно определенный рисунок, образуя вокруг полюсов магнита линии, напоминающие параболы.

Уже в первой половине XIX века Фарадей наблюдал это явление. Он полагал, что пространство вокруг магнита, хотя и свободное от материальных тел, обладает физическим свойством, а именно наличием магнитного поля – силой, воздействующей на магнит. В самом деле, мелкие железные опилки играют роль магнитиков. Поле оказывает на них свое воздействие, они реагируют на него и поле проявляется через них. Подобно этому при приближении к заряженному электричеством стержню или шару предмета, имеющего заряд того же знака, возникает противодействующая сила, которая отталкивает его. Однако при приближении предмета с противоположным зарядом возникает притягивающая сила. Эти явления имеют место, когда объекты не находятся в соприкосновении: они порождаются неким свойством, характеризующим пространство, которое окружает электрический заряд или магнит. Фарадей говорил о силовых линиях и трубках, об электрических и магнитных потенциалах (это слово употреблено не в техническом значении), существующих в пространстве. Фарадей считал, что эти поля оживляют пространство. Поля можно было измерить: можно было определить их направление и их силу. Они были столь же осязаемы, как и реальные предметы, но они существовали в вакууме. В самом деле, поля действительно существуют в вакууме. Наличие атмосферы не имеет к ним никакого отношения. Они видоизменяются при наличии материальных тел, если таковые там присутствуют, но в то же время они существуют и в отсутствие этих тел. Конечно, это чем-то напоминает пресловутый эфир, т. е. пустое пространство, обладающее определенными свойствами.

Фарадей показал, что если быстро изменять магнитное поле, то появляется электрическое поле, а Максвелл теоретически доказал, что достаточно быстрое изменение электрического поля приводит к возникновению магнитного поля. Позже этот эффект получил подтверждение, хотя проверить его экспериментально значительно труднее, чем результат Фарадея. Действительно, Максвелл предсказал, что такого рода колебания поля, при которых электрическое и магнитное поля генерируют друг друга, могут свободно распространяться в отсутствие каких-либо зарядов и токов. Он произвел расчет скорости распространения колебаний и нашел, что она равна скорости света.

Таким образом, это поле Фарадея «деятельно». Оно не просто сосредоточено вокруг зарядов и магнитных диполей, оно передает электромагнитные волны. Оно передает все волны, которые питают телевизоры, управляют ракетами и позволяют нам благодаря радио наслаждаться замечательными плодами нашей культуры. Это поле передает свет и тепло, многие формы излучений высокой энергии – проникающие излучения, которые играют большую роль в ядерной физике. (Реальность созданных человеком длинных электромагнитных волн была установлена Герцем в конце XIX века.) Это густо заселенное пространство, которое полно всяких электрических и магнитных явлений, следующим образом связано с движущимися частицами: если мы имеем заряженный предмет, то он, безусловно, реагирует на силу тяготения (это универсальная сила), но он также реагирует на электрические поля, а если он в движении – то и на магнитные поля. Этот предмет ощущает дополнительный импульс, так как электрическое поле толкает его в направлении поля, а магнитное поле толкает его под прямым углом к полю и к направлению его собственной скорости. Законы этих воздействий на заряды были уже довольно хорошо изучены в конце прошлого и в начале нынешнего века, во всяком случае в той мере, в какой они касались предметов, движущихся не с чрезмерно большими скоростями. Однако концепция Максвелла о распространении электромагнитных волн света и вся основа его теории, равно как и интуитивное представление Фарадея о пространстве, сплошь заполненном полями, не согласовывались со свойством инвариантности Галилея. Это следует из общих соображений, так как если пространство заполнено электрическими и магнитными полями, оно не обязательно должно представляться тем же самым для наблюдателя, который движется по отношению к нему. Говоря более точно (и это действительно вызывает своего рода недоумение), надо отметить, что в соответствии с теорией Максвелла скорость света есть нечто фиксированное. Полученный им результат очень близок к наблюдаемым данным. Но если я движусь относительно среды, заполненной полями, то я должен как будто применить формулу V’ = V + v, из которой вытекает, что скорость видимого мною света составляет сумму (или разность) скорости моего движения и скорости света в среде. Скорость видимого мною света может быть больше или меньше, в зависимости от того, приближаюсь ли я к источнику света или удаляюсь от него. Именно это мнение и господствовало в конце прошлого и в начале нашего века. Однако оно было опровергнуто многочисленными косвенными методами и одним прямым экспериментом, одним из великих и решающих экспериментов в истории науки.

До того как эксперимент был проведен, представлялись возможными по крайней мере три альтернативы.

Во первых, можно было предположить, что существует система, в которой имеются электрические и магнитные поля, описываемые уравнениями Максвелла и подчиняющиеся им в своем поведении, и эта система уникальная; к ней применимо понятие абсолютного покоя, а все, что движется по отношению к этой системе, имеет вследствие своего движения другое физическое поведение. Принять такую альтернативу значило отказаться от закона инвариантности, полностью отказаться от идеи относительности, т. е. от относительности равномерного движения.

Во-вторых, можно было бы утверждать, что уравнения Максвелла, несмотря на то что они объясняют огромное множество явлений, в каком-то смысле неправильны, но сделать это было чрезвычайно трудно после полувекового успеха.

В-третьих, можно было бы сказать: «Относительность существует, и Максвелл прав, но уравнения Галилея не описывают преобразования относительности». Никто этого не сделал, пока положение не стало действительно отчаянным.

А положение стало отчаянным после проведения эксперимента Майкельсона – Морли. Готовясь к этим лекциям, я просмотрел записи лекций Эйнштейна, которое он читал в Принстоне в 1921 году. Говоря об эксперименте Майкельсона – Морли, он сказал, что считает результаты эксперимента известными его слушателям. Я подумал, что мне не следует поступать точно так же, как он, поскольку этот опыт был сделан довольно давно. Майкельсон измерил время, которое потребовалось свету, чтобы пройти небольшой путь туда и обратно в лаборатории. При этом он хотел проверить, будет ли получен один и тот же результат, если свет идет параллельно направлению движения Земли вокруг Солнца и перпендикулярно к нему. Ожидаемая разница должна быть чрезвычайно незначительной, и нужна была большая виртуозность, чтобы обнаружить ее.

Майкельсон проделал указанный эксперимент, повторил его снова и снова. Приборы Майкельсона обладали достаточно высокой чувствительностью, чтобы измерить скорость движения Земли относительно эфира (если он существует), регистрируя изменение скорости света в зависимости от того, движется ли Земля в том или ином направлении по отношению к эфиру – среде, где сконцентрировано электромагнитное поле, – или вообще неподвижна по отношению к нему. Он получил нулевой результат. Это было столь неожиданным, что эксперимент повторялся на протяжении десятилетий со множеством усовершенствований и во многих вариантах. Надо ли говорить о травмирующем характере ответа!

Таким образом, нельзя полагать, что скорость света зависит от скорости его источника. Нельзя сомневаться в правильности уравнений Максвелла во всех координатных системах. Нельзя также сомневаться в том, что преобразование Галилея не является точным описанием, это лишь приближённое описание того, что происходит, когда наблюдаемая система находится в состоянии равномерного движения по отношению к нам.

Три человека нашли решение, но только один из них сразу же осознал весь его смысл. Этим человеком был Эйнштейн.

Эйнштейн сказал: «Постараемся понять ситуацию, обусловленную тем, что мы не можем поддерживать связь со скоростью, превышающей скорость светового сигнала». Исходя из обычных эталонов, это довольно большая скорость (3 × 10 см/сек). В нормальных условиях мы не заметим никакого ограничения. Наши велосипеды никуда от нас не убегут. Но эта скорость – конечная, что вносит большое изменение в концепцию.

При отсутствии мгновенной связи и при необходимости сравнить информацию в двух различных пунктах следует принимать во внимание время, необходимое для того, чтобы сообщение пришло из одного пункта в другой и обратно. Например, пусть требуется синхронизировать двое часов, находящихся на большом расстоянии друг от друга. (Часы должны быть однотипными, желательно, чтобы они были «естественными», например «атомными», так как это гарантирует их идентичность.) Естественно было бы установить одни часы на среднее время между временем выхода сигнала с противоположного пункта и временем его получения после отражения. Понятие одновременности, которое интуитивно представляется чем-то таким, что не должно зависеть от какого-либо движения, вполне достоверно, когда предметы находятся в одной и той же точке пространства. Но это понятие перестает быть достоверным, если указанные предметы разделены большими расстояниями и если речь идет об относительных движениях со скоростями, приближающимися к скорости света.

Отсюда вытекает, что если действительно нельзя посылать сигналы со скоростью, превышающей скорость света, и если представление о такой возможности физически противоречиво, то следует говорить об относительности понятия одновременности, т. е. о зависимости суждений об одновременности от скорости.

Существуют также и другие физические эффекты, регистрируемые приборами, предназначенными для измерения времени и расстояния. Поясняю, что под словом «часы» я понимаю устройство, предназначенное для измерения с максимально возможной точностью определенных промежутков времени. Под словом «расстояние» я подразумеваю нечто, измеряемое линейкой, которая калибрована на основании дистанционного сравнения с эталоном метра, находящимся в Париже. Таким образом, часы и линейки являются физическими предметами.

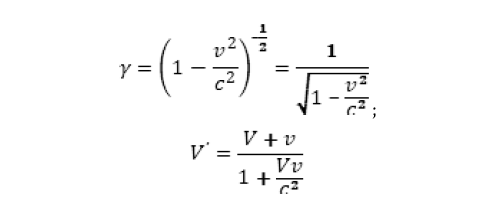

Чтобы не было противоречия с фактом существования предельной скорости, которая является не бесконечной, а конечной скоростью света (обычно обозначаемой с), необходимо отказаться от преобразования Галилея и заменить его новым преобразованием – преобразованием Лоренца, которое получило свое название по фамилии ученого, впервые выразившего его в математической форме. Это преобразование должно определять координату точки x и время t, если смотреть на эту точку из системы, движущейся равномерно с некоторой скоростью – v:

Это чрезвычайно простое преобразование Лоренца; здесь v – относительная скорость обеих систем, а γ – некоторый коэффициент, близкий к единице, когда скорость v невелика по сравнению со скоростью света c, и становящийся бесконечным (тем самым определяя предел применения этих преобразований) по мере приближения величины v к скорости света c. Более того, это преобразование ясно показывает предельный характер скорости света.

Итак, вы видите, что интервал длины в одной координатной системе окажется уменьшенным в отношении 1/γ при наблюдении в движущейся относительно него координатной системе.

Вы видите также, что в различных координатных системах часы будут показывать разное время, причем разница не только в масштабах, но зависит и от местонахождения часов. Вот в чем соль суждений об одновременности. Кроме того, длительность процесса t, измеренная в системе, в которой предмет находится в состоянии покоя, увеличивается, преобразуясь в величину γt, если наблюдатель движется относительно данного предмета со скоростью V.

Итак, движение сокращает отрезки длины и увеличивает промежутки времени; оба эти обстоятельства учтены в преобразовании Лоренца. Далее формула преобразования скорости V’ показывает, что если сложить две скорости, весьма близкие к скорости света, то все равно превысить скорость света не удастся; удастся лишь несколько приблизиться к ней.

Это вполне последовательная система не позволяет рассуждать о свойствах относительного движения со скоростью, превышающей скорость света, но она показывает, как толковать поведение реальных часов, стержней, атомов и всего прочего. Указанные уравнения дают инвариантное описание физических явлений, описание, не зависящее от характера относительного равномерного движения, одинаково пригодное как для одной системы, так и для другой. Этот формализм придает новое выражение старой теме Буридана, утверждавшего, что равномерное движение не требует причины; однако теперь с установлением совершенно новой закономерности, которую нельзя было предвидеть на основе обычного опыта и в соответствии с которой движение предметов со скоростью, превышающей скорость света, невозможно, получается, что аналогом бесконечной скорости является скорость конечная.

Если принять эту точку зрения, то, естественно, возникает вопрос, остаются ли инвариантными не только уравнения электромагнитного поля Максвелла, но и уравнения движения заряженных и нейтральных частиц, имеют ли они все одинаковое содержание, независимо от системы координат, в которой мы описываем явления, при условии, что речь идет только о равномерном движении. Разумеется, так мы поступаем, рассуждая и о самых обычных вещах. Если, например, в задаче имеется полная симметрия, без выделения какого-либо направления, то нам наверняка захочется рассуждать таким образом, чтобы сохранить эту симметрию в нашем описании; если в пространстве нет ничего, что делало бы одну точку отличной от другой, то нам захочется дать такое описание, которое было бы одинаково верным как в городе Чикаго, так и в городе Гамильтоне.

Подобно этому, в данном случае нам хотелось бы получить описание, которое было бы в равной мере верным независимо от относительной скорости рассматриваемых предметов или от того, что делает наблюдатель в момент наблюдения за этими предметами.

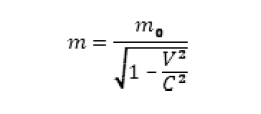

Такое предположение было сделано и относительно уравнений механики, и сразу же стало понятно, что уравнения Ньютона неверны. Это ясно a priori, так как если ускорение пропорционально силе и обратно пропорционально массе, то нет никаких причин для того, чтобы не достигнуть скорости, превышающей скорость света. Следовательно, что-то мешает этим силам быть столь эффективными, указывая на то, что масса тела фактически не постоянна. В самом деле, если теоретическая механика должна согласовываться с требованием постоянства скорости света и относительности в этом ограниченном смысле, то масса тела должна следующим образом увеличиваться с возрастанием скорости:

Здесь m0 — масса покоящегося тела, а m – масса тела, движущегося со скоростью V. Это и есть источник плодотворных размышлений Эйнштейна, так как если масса тела растет вместе со скоростью, то возрастает и его кинетическая энергия. Закон изменения кинетической энергии определяется соотношением

ΔΤ = c2 Δm

Здесь ΔT – изменение кинетической энергии,

а Δm – соответствующее изменение массы.

Поскольку общее количество энергии в системе не исчезает и не увеличивается, а сохраняется, то соображения относительно изменения кинетической энергии справедливы и для всех видов энергии вообще; следовательно, изменение энергии и изменение массы взаимосвязаны, причем изменение энергии равно изменению массы, умноженной на квадрат скорости света. Этот случай было бы неплохо пояснить математически, что сэкономило бы время; но это есть прямое и неизбежное следствие чисто кинематических связей, которые я выразил письменно с помощью преобразования Лоренца.

Еще один важный момент заключается в том, что это преобразование в гораздо большей степени выражает взаимосвязь понятий пространства и времени, нежели преобразование Галилея. До известного предела нельзя считать пространство и время взаимозаменяемыми. Они различны по присущему им характеру. Часы есть часы, а линейка есть линейка. Линейкой нельзя измерять время, а часами нельзя измерять координаты. Но и то и другое меняется при относительном движении. Разумеется, вы не ограничены только прямолинейным движением относительно исследуемого предмета, вы можете повернуться или переместиться в иную точку пространства. Весь комплекс движений, как то: вращение, параллельный перенос (выбор иного начала координат, т. е. иной исходной точки), а также равномерное движение в каком-либо направлении – все это вместе составляет замкнутое множество операций, образующих группу Лоренца. С помощью указанных операций нельзя преобразовать какой-либо пространственный интервал во временной и наоборот. Однако с их помощью можно изменить «направление» пространственного отрезка и придать ему некое временное качество. То же можно проделать и с временными отрезками.

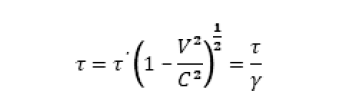

Эта система – специальная теория относительности, – которая правильно предсказывает поведение стержней и часов при движении, стала абсолютно всепроникающей чертой физики. Она используется буквально во всех областях ядерной физики, во многих областях атомной физики и во всех областях физики, изучающих элементарные частицы. Эта теория проверялась и перепроверялась многими различными способами. Она представляет собой богатейшую часть нашего научного наследия. Например, многие частицы, создаваемые в атмосфере космическими лучами, неустойчивы. Им присуща естественная тенденция распадаться с превращением в другие частицы. Но при чрезвычайно быстром движении частиц скорость распада уменьшается. Соответствующее правило выражается следующим простым образом:

где τ — скорость распада, когда частицы находятся в состояния покоя, а τ’ — скорость распада при движении частиц со скоростью V. Это явление можно наблюдать, и оно весьма наглядно. Мы еще не наблюдали случаев, чтобы люди оставались молодыми, однако мы наблюдаем миллиарды нестареющих частиц.

Еще один момент, который несколько выпадает из хронологического порядка. Я уже упоминал о вращениях, параллельных переносах и равномерных движениях, входящих в группу Лоренца, но есть и еще одна часть группы Лоренца, которая не столь просто связана с этими операциями. Вращая правую руку, нельзя превратить ее в левую. Добиться того, чтобы одна рука была конгруэнтна другой, можно только с помощью зеркального отображения. Можно попытаться вертеть руками туда и сюда, но превратить с помощью вращения одну руку в другую невозможно. Можно было бы подумать, что если вращение не вызывает никакой физической разницы, то и зеркальное отражение также ее не вызовет: если пространство столь изотропно, что в нем нет никакого выделенного направления, то не будет иметь никакого значения, является что-то правым или левым. Оба расположения, казалось бы, равновероятны, и все дело только в случайном характере асимметрии человека.

В этот закон инвариантности верили по крайней мере лет тридцать. Было обнаружено множество блестящих примеров, позволяющих классифицировать состояния атомных и ядерных систем в зависимости от того, оставались ли они неизменными в результате зеркального отражения или же в результате такого отражения их знак менялся. В обоих случаях можно было сказать, что при любом допустимом в физике движении или явлении зеркальное отображение также возможно. Если можно сделать так, чтобы вращалось колесо и при этом стрелка была направлена вверх, то можно оставить колесо вращающимся в том же направлении, но изменить лишь направление стрелки, а это будет зеркальным отображением. Такие вещи существуют в физике. В самом деле, нейтрино является ярким примером этого. Лишь несколько лет тому назад возникло сомнение в том, что любая система в природе обязательно имеет зеркальное отображение, лишь бы оно было совместимо с законами природы. Сомнения эти вызывали столь большое беспокойство и были столь глубокими, что Ли и Янг решили провести специальное исследование и обнаружили, что в случае определенного класса очень слабых сил и очень медленных реакций это правило фактически не получает экспериментального подтверждения. И они, вернее, не они, а их друзья, поставили эксперименты и установили, что в этом конкретном проявлении природа отдает решительное предпочтение правым, а не левым системам, но в других случаях она отдает предпочтение обратным системам. Это очень странно и чрезвычайно неожиданно, но возможно лишь потому, что нельзя с помощью вращения или параллельного переноса получить зеркальное отображение.

Теперь мы более или менее убеждены в том, что если какая-либо конфигурация возможна, то возможно и зеркальное отображение при условии полной замены положительных зарядов на отрицательные и наоборот и обратного движения во времени. Но это единственное, что нам твердо известно.

Теория относительности вторглась во все области физики. Хотелось бы подчеркнуть, что весьма странные вещи, кажущиеся нередко парадоксальными, которые нашли свое воплощение в специальной теории относительности, на самом деле не являются парадоксальными в том смысле, что их нельзя толковать как противоречия между различными экспериментами. Они не находятся в противоречии с природой, однако вносят большое изменение в те воззрения, которые сложились за минувшие столетия как у ученых, так и у рядовых людей, воззрения, ставшие для них привычными за всю историю человеческой мысли. То, что свет движется со скоростью, которую нельзя ни увеличить, ни уменьшить путем перемещения источника света, что предметы сокращаются, когда они находятся в движении, что процессы, происходящие во время движения, замедляются, в особенности если движение происходит при скоростях, близких к скорости света, – все это составляет новые элементы картины природы. Теория же относительности придала согласованность и осмысленность связям между этими явлениями. Такие сокращения предметов и замедления событий, конечно, взаимны, и это несколько парадоксально. Довольно трудно себе представить, что если движущийся относительно вас объем материи сплющивается в направлении своего движения, то и себя вы должны увидеть сплющенным, случись вам оказаться связанным с этим объемом материи и посмотреть на себя из исходного положения; тем не менее это так; то же относится и ко времени. Это и есть сущность парадокса близнецов. Верно и то, что при изменении массы может произойти соответствующее чудовищное изменение энергии. Знание этого одновременно и обнадеживает, и настораживает нас. Нельзя быть уверенным в том, что по мере вторжения в миры чрезвычайно малых размеров (я имею в виду не обычные атомные размеры, а размеры в несколько миллионов раз меньше) мы сможем точно представить себе, что означает утверждение: «Ничто не может двигаться быстрее света». Мы, однако, убеждены, что ставим под сомнение не то, что не может быть скорости, превышающей скорость света, а так называемое понятие «ничто». Нам не совсем ясно, что означает «ничто» в этой области.

Сейчас я подхожу к обобщению теории относительности, которая охватывает обширную область, начиная с вопросов неравномерных движений и кончая вопросами природы тяготения. Общая теория относительности весьма непохожа на любую другую часть физики и, как я уже говорил, является чем-то таким, что мы, возможно, начали бы постигать только сейчас, если бы Эйнштейн не сделал этого более сорока лет тому назад. Частично это является следствием того, что гравитация, по сравнению с электричеством, – чрезвычайно слабая сила, которая может проявляться только тогда, когда речь идет о довольно больших телах, таких как Земля, Солнце, и даже меньших телах, но не о телах, соизмеримых с атомом. Поэтому экспериментальное изучение гравитационных явлений представляет труднодоступную задачу, так как объекты исследования слишком велики, чтобы ими можно было свободно манипулировать.

Можно было бы предположить, что гравитация подобна электричеству в том смысле, что она создает в вакууме поля, которые можно измерять и которые распространяются со скоростью света. В какой-то мере это верно, но тут есть два огромных различия. Первое заключается в следующем: одноименные заряды отталкиваются, в то время как любые массы притягивают друг друга. Это уже означает, что сущность данных явлений не может быть одной и той же. Другое различие состоит в том, что гравитация – явление универсальное; все тела подчиняются одним и тем же закономерностям, когда на них действует лишь одна сила тяжести; об этом говорит принцип эквивалентности, сформулированный Галилеем. Однако если вы попытаетесь разработать теорию тяготения, подобную, насколько возможно, теории электричества или теории магнетизма (а такие попытки предпринимались только в течение последнего года или двух), то окажется, что в противоположность строго предопределяемым эффектам воздействия равномерного движения на результаты измерения влияние гравитационных полей на поведение линеек и часов является более сложным и глубоким.

Если вести эти исследования и дальше, то неизбежно будут сделаны два вывода, свидетельствующие, что тяготение существенным образом отличается от электричества и магнетизма.

Во-первых, в результате воздействия тяготения на стержни и часы измеряемое ими пространство, которое на небольшом протяжении и в течение короткого времени всегда кажется плоским, на большом протяжении оказывается искривленным, подобно поверхности двухмерного яйца. Кривизна пространства может изменяться от точки к точке и сама является выражением гравитационных воздействий, происходящих в данном пространстве.

И во-вторых, поскольку поле тяготения, так же как и электромагнитное поле, обладает потенциальной энергией и поскольку тяготение создается любой массой, а следовательно, любой энергией, тяготение создает тяготение и гравитационные поля не являются линейными в том смысле, что, если имеется две гравитационные волны, эффект одной не просто накладывается на эффект другой, а эти волны взаимодействуют. Точно так же, если вокруг Солнца имеется гравитационная волна и гравитационное поле, они взаимодействуют. Ко всем этим выводам можно прийти довольно банальным путем – на основании аналогии с электричеством и магнетизмом.

Подход же Эйнштейна был совершенно иным. Он изучал вопрос с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения единообразия движения в гравитационном поле, что привело его к возможности геометрического толкования явления. Во-вторых, с точки зрения того, что принцип относительности в философском аспекте не следует ограничивать рамками равномерного движения.

Если вокруг нет ничего, как можно установить, происходит ускорение или нет? Это можно определить только в сравнении с чем-то, что не имеет ускорения. Но ведь известно, что ускоренное движение отличается от равномерного, поскольку последнее мы не чувствуем, в то время как ускорение ощущается нами, а кроме того, различные явления реагируют на него.

Эйнштейн обнаружил, что равномерное ускорение во всех своих физических проявлениях есть абсолютно то же самое, что и однородное гравитационное поле. Это еще один из принципов эквивалентности. Поэтому Эйнштейн пришел к мысли, что проблема изучения неравномерных движений и проблема объяснения гравитации взаимосвязаны и даже идентичны.

Если вы движетесь в некотором свободном от каких-либо объектов пространстве, вы не можете сказать, как велика ваша скорость, покуда не сравните свое движение с каким-либо другим телом, например с Землей, Солнцем или звездами. При движении же рывками, с ускорением и замедлением, можно даже при задвинутых шторах, без каких-либо ориентиров определить, что что-то происходит, и даже измерить происходящие изменения. Поэтому нельзя говорить об относительном характере движения вообще, движения по кругу, движения с ускорениями и замедлениями, движения рывками в железнодорожном вагоне, так как внутри движущегося предмета (железнодорожного вагона, лифта или ракеты) можно ощущать толчки, тягу, повороты, рывки и т. п., а также измерять все это с помощью приборов. Можно было бы сказать, что относительное равномерное движение в самом деле относительно, что ни один закон природы не должен оказывать предпочтения одному виду такого движения в ущерб другому, но ускоренные движения, хотя бы те, которые имеют место в нашей части Вселенной, не относительны, так как рывки нами явно ощущаются. Тем не менее теория Эйнштейна об ускоренном движении называется общей теорией относительности. Этот термин неудачен. Теорию Эйнштейна скорее следовало бы назвать общей теорией неотносительности, если бы не один ключевой момент чрезвычайной важности, который хотя и был ранее известен, был осознан и выдвинут на первый план только Эйнштейном.

Находясь в ящике, из которого невозможно выглянуть, в котором можно делать лишь внутренние измерения, человек, ощущающий равномерное ускорение, не может определить, вызвано ли это ускорение прямым воздействием на ящик какой-либо силы или же указанное ощущение вызвано однородным гравитационным полем. Проще всего это подтверждается свободным падением, во время которого можно заметить, что ни тяготение, ни ускорение не ощущаются. На самом же деле и ускорение, и гравитационное поле налицо, но они взаимно аннулируют друг друга. Не следует это проверять, выпрыгивая из окна, но если человек часто летает на самолетах, то он может оказаться в подобном положении. Поэтому Эйнштейн пришел к выводу, что изучать движение более общего характера можно только с учетом явлений гравитации. Надо сказать, что этот принцип (т. е. то, что гравитационные поля и ускорения в значительной мере эквивалентны) часто называется принципом эквивалентности. Он тесно связан с принципом Галилея, гласящим, что если действуют исключительно гравитационные силы, то все тела движутся одинаковым образом. Если бы принцип Галилея был иным, нельзя было бы заменить гравитацию ускорением, которое для всех тел явно одинаково. В формулировке Эйнштейна теория гравитации и теория общего движения неразрывно связаны.

Но эту проблему можно, кажется, решить более прямым путем, и в последние годы был разработан менее блистательный метод. Можно предполагать, что гравитационные силы, так же как и электромагнитные, являются дальнодействующими силами, влияние которых медленно ослабляется по мере увеличения расстояния. Отсюда вытекает, что теорию гравитации, естественно, следует строить по аналогии с интуитивными представлениями Фарадея и уравнениями Максвелла, описывающими явление электромагнетизма, поведение электромагнитных волн, а также поля вокруг магнитов и зарядов. Однако с самого начала необходимо учитывать один немаловажный факт, определяющий различие между этими явлениями, а именно: в то время как одноименные заряды отталкиваются, любые массы взаимно притягиваются. С учетом всего сказанного можно получить результат, который воспроизводит теорию тяготения Ньютона для не слишком сильных полей (а в мире, возможно, вообще не существует сильных гравитационных полей), которые, кроме того, не слишком быстро меняются во времени, так что вопрос о конечности скорости света не играет никакой роли. Такая теория включает оба принципа эквивалентности, как принцип Галилея, так и принцип Эйнштейна. Помимо того, из нее вытекают некоторые интересные физические следствия, которые также были предсказаны Эйнштейном. Например, обе теории предсказывают, что при падении света в гравитационном поле он становится более синим, так как частота увеличивается, а длина волны уменьшается и свет из красного превращается в синий. Недавно в Гарвардском университете был проведен чрезвычайно точный и, по-моему, очень изящный эксперимент. Во время этого эксперимента свет свободно падал с третьего этажа здания физического факультета в подвал. Можно было наблюдать степень увеличения голубизны света, которая соответствовала относительному изменению длины волны на 10−14, что не так уж много. Кроме того, как и предвидел Эйнштейн и как ранее предполагалось другими учеными, свет при прохождении через гравитационное поле вблизи Солнца или вблизи какой-либо звезды отклоняется.

Наконец, и это важнее всего, если еще дальше развивать аналогию между гравитацией и электромагнетизмом, окажется, что между ними существует одно очень большое и глубокое различие.

Чтобы объяснить причину этого различия, потребуется не так уж мало писать на доске. Однако чтобы понять, в чем заключается суть различия, много писать, по-моему, не придется.

Я буду применять слово «пространство» для обозначения четырехмерного многообразия, состоящего из привычного трехмерного мира, к которому добавлено четвертое измерение – время; последнее нельзя полностью и безоговорочно отделять от пространственных интервалов, поскольку эти понятия взаимосвязаны, как мы уже выяснили при рассмотрении равномерного движения. При исследовании пространства с помощью простых линеек и часов оказывается, что это реальное пространство не есть пространство Евклида, это не есть пространство геометров-классиков, поскольку оно имеет некую структуру и некие присущие ей искажения. Это не есть пространство, которое изображается на бумаге и измеряется при помощи линейки. Весьма трудно представить, по крайней мере мне, четырехмерные континуумы, в особенности если одно из измерений не расстояние, а время. Но можно ведь представить обычную двухмерную плоскость и предположить, что четырехмерный континуум – аналогичная математическая абстракция, которая легко поддается математическому описанию, но которую визуально представить себе намного труднее.

То, о чем мы говорим, не есть аналог плоской поверхности, а аналог чего-то имеющего своеобразно изогнутую форму. Локально, в пределах небольших размеров любая искривленная поверхность, если у нее нет хребта, ровная и выглядит как плоскость. Но если по ней пройти некоторое расстояние, то присущее пространству искажение начинает явственно выступать. Например, сумма углов треугольника не составит развернутый угол (180°), и теорема Пифагора не будет правильной. Кроме того, здесь возникнут многие геометрические осложнения. В достаточно сильном и неупорядоченном гравитационном поле такого рода искажения выражаются в характере пространства и времени, и их даже можно обнаружить путем конкретных измерений. Отсюда вытекает, что, если принять гравитационную аналогию электромагнетизма, можно прийти к результатам, подобных которым нет в электромагнетизме. И если внимательно к ним присмотреться, можно обнаружить, что это и есть теория Эйнштейна или же что-то весьма близкое и подобное теории Эйнштейна.

Но сорок пять лет назад Эйнштейн шел не этим путем. Он разработал свое описание гравитации на основе нескольких довольно общих идей. Одна из них – это идея о том, что силы гравитации определяются материей и находят свое выражение в геометрии пространства – времени. Каковы же определяющие свойства материи? Конечно, не цвет, а те свойства, которые явно относятся к ее массе, энергии, импульсу или инерции, и другие, связанные с этими характеристики, дающие вместе целостное представление о материи. В данном случае я бы добавил, что электричество и магнетизм, поскольку они обладают энергией, также дают свой вклад в гравитационные поля. Другой важный момент заключается в том, что неотъемлемые свойства геометрии целиком определяют силы гравитации, которые действуют на тела. Мы употребили термин «неотъемлемые», чтобы подчеркнуть, что нас не интересует вопрос о геометрической интерпретации в терминах пространственных координат; нас интересует вопрос о тех свойствах, которые определяют структуру пространства – времени. Таким образом, с одной стороны, «неотъемлемая» геометрия определяется распределением материи, а с другой – реакция материи на тяготение целиком определяется геометрией.

В самом деле, материальное тело в пространстве – времени движется по наиболее «прямой» линии, определяемой характером геометрии.

Из этих двух основных моментов и исходил Эйнштейн, но они не привели его ни к чему определенному.

Кроме того, Эйнштейн рассмотрел те предельные случаи, для которых ему был известен правильный ответ. Один из них – теория тяготения Ньютона, которая, как я уже сказал, верна для не слишком сильных полей, если последние не подвергаются со временем слишком большим изменениям. Второй случай соответствует утверждению, что пространство и время в пределах достаточно малой области должны быть плоскими и в этой области справедливы преобразования Лоренца специальной теории относительности.

Это и есть четыре элемента, так называемые четыре постулата Эйнштейна. Пятый постулат, который никто никогда не сможет истолковать, состоит в том, что теория должна быть простой. В этом случае я бы сказал, мы стоим перед тем фактом, что лишь изобретя правильную систему обозначений и исходя из правильных математических идей, можно сделать вывод о простоте или сложности той или иной теории. После долгих мучений и многих лет безуспешных попыток, т. е. после многих лет, в течение которых изложенные мною идеи физики стали уже ясными, Эйнштейн наконец натолкнулся на раздел математики, созданный другими учеными, который явился идеальным средством для изложения на бумаге вопросов гравитации и общей теории относительности.

И все те, кто сегодня тщетно пытается придать этой теории более прозаический характер, не могут не восхищаться богатством воображения, смелостью и красотой того, что сделал Эйнштейн. Что же касается правильности или ошибочности его теории – это уже другой вопрос.

Она, безусловно, правильна во всех тех частностях, о которых я говорил. Но пока что имеется очень немного экспериментальных данных, подтверждающих специфические черты этой теории, черты, которые не имеют ничего общего ни с электромагнитной теорией, ни с плоской пространственно-временной структурой, ни с теорией Ньютона. Мы, быть может, долго ждали того, что мы уже узнали, но я не встречал ни одного физика, который бы не считал, что в действительности теория Эйнштейна родилась все-таки на основании замечательных догадок. Однако нет никаких данных, которые опровергли бы эту теорию. Таким образом, проблема пространства – времени еще не завершена. Я не беру на себя смелость говорить о том, что будет дальше, но ясно, что нерешенные вопросы есть еще в двух крайних областях.

Одна из них касается масштаба того огромного, что охватывает все, что мы видим в телескопы и слышим с помощью радиотелескопов. Имеются в виду расстояния, превышающие пять – десять миллиардов световых лет, которые сейчас являются пределом. Мы видим, что Вселенная стремительно расширяется; мы еще не установили в деталях ее пространственную структуру. Вопрос о том, является ли пространство (сейчас я не говорю о времени) конечным или бесконечным, полностью открыт, так как ответа на него сегодня нет, да и вряд ли будет в ближайшем будущем. Эйнштейн считал, что пространство конечно, но это было потому, что он считал все устойчивым и статичным. Изучая пространство, мы видим, что характерной особенностью является движение; чем глубже мы заглядываем, тем больше возникает новых вопросов, тем стремительнее удаляются от нас объекты; и мы не в состоянии ответить, прекратится ли этот процесс или будет длиться вечно, и есть ли предел тому расстоянию, которое мы можем наблюдать.

Другая область – это еще один нерешенный вопрос, о котором я уже упоминал. Дело в том, что когда мы переходим к весьма малым размерам (я имею в виду не размеры атомов и даже ядер, а размеры тех объектов, из которых они состоят), то нельзя с точностью установить, до какого предела возможно различать близлежащие точки в пространстве и времени и в какой мере разделение таких точек имеет смысл. Но скажу одно. Здесь дело не в искривлении пространства, ибо в этом случае гравитация представляет силу, которой вполне можно пренебречь; кроме того, предполагается, что скорость света и в этом случае является конечным пределом, ограничивающим скорость распространения всех физических возмущений или сигналов. Исходя из этого предположения, можно сделать далеко идущие выводы, и по сей день ни один из этих выводов не был опровергнут опытом, являющимся одним из могучих орудий современной физики.