Глава IV

Уличный художник

Время от времени, вернувшись из поездки – будь то отдых или командировка, Александр Житомирский приносил в их комнату большую стопку своих рисунков, рассказывала Алена-Алла Смехова. Прислонял к спинке стула картон, и на этой опоре показывал новые работы. Выразительная графика, энергичные линии, интересные ракурсы… Каждый рисунок сопровождался небольшим комментарием, а то и рассказом. Зрителями становились не только работники отдела иллюстраций, но и все желающие. Всем было интересно, как автор видит для кого-то незнакомые, а для других известные города и веси. Взгляд художника, тем более такого, как Житомирский, ведь всегда немного иной, чем твой собственный.

Похожие «творческие отчеты» устраивались и у нас дома, для гостей, собравшихся по тому или иному поводу. Кстати, место за столом друзья находили по шутливым персонализированным фотомонтажам, заблаговременно сделанным отцом и разложенным на тарелках. У многих образовалась солидная коллекция веселых и, естественно, необидных композиций. После обеда или ужина все переходили в другую комнату, рассаживаясь на стульях, диване, в креслах. Отец брал стул с высокой спинкой, к которой прислонял папку с рисунками, и показывал их один за другим. Некоторые работы вызывали вопросы, иногда возникало подобие дискуссии, хотя в целом рисунки обычно очень нравились.

Как-то отец рассказал мне, как в годы войны, проснувшись на холодном клеенчатом редакционном диване, он мечтал, что после ее окончания сможет вволю поездить по разным странам, порисовать увиденное. Взгляд его неизменно утыкался в карту, на которой отмечали перемещение линии фронта. Он находил свою мечту – железную дорогу, огибающую весь итальянский «сапог», по которой он так хотел проехаться, глядя в окно вагона… Мечта практически сбылась, правда, через много лет, когда после 1956 года появилась возможность ездить за границу. Он побывал в Италии, во всех ее главных городах. И еще во многих других странах. Обычно вместе с неизменной спутницей и консультантом – моей мамой. И вволю порисовал.

На пленере

Чаще всего делал рисунки на улице, как правило, стоя. Работал быстро, своим любимым фломастером. А ведь это не карандаш, который можно стереть. Каждая линия – словно выстрел: не вернешь назад, не исправишь. Сказывалась школа рисунка – и навыки, полученные в годы учебы, и бесчисленные карикатуры, иллюстрации, портреты, которые делал в довоенное время. Хотя и в первые послевоенные годы он немало рисовал. С нашего балкона сделал серию «Весна в Трубниковском переулке»: вначале наброски в карандаше, потом перевел их в тушь. Работал в Кисловодске и его окрестностях, в латвийском городке Меллужи, в Паланге, Домбае, Армении, в закарпатских городах, Кишиневе… Последним местом, где он пользовался карандашом, по-моему, стал очень полюбившийся ему Вьетнам, там он был в 1960 году. Он стал первым советским художником, кому тогда позировал Хо Ши Мин. Вьетнамский вождь сидел за столом, подписывал документы и письма, пока рождался его портрет. Но глаза его были опущены, и художник попросил о новом сеансе, с прямым взглядом. «Дядя Хо» согласился. На другой день был вызван секретарь, который читал ему документы вслух, а вождь сидел прямо, не опуская глаз. На портретах потом оставил автограф. После публикации их в нашей печати отец передал их в музей, который тогда назывался Музеем революции.

Всем интересно, как работает художник

По возвращении из почти месячной командировки, в ходе которой он проводил то, что теперь называется «мастер-классами», для молодых местных художников, отец сделал две вещи. Во-первых, пришел на прием к министру культуры Екатерине Фурцевой и после рассказа о своей поездке и показа некоторых рисунков настоятельно попросил оказывать постоянную материальную и творческую помощь вьетнамским художникам. А во-вторых, перевел карандашные рисунки в тушь. При этом использовал новую доморощенную технику: затачивал в виде лопаточек обратные стороны кисточек, которые окунал в тушь. Получалось куда выразительнее карандаша. Он словно ждал появления инструмента, который бы позволил ему придавать своим работам экспрессию, а линиям стремительность. И наконец, появился фломастер. Точнее, его предтеча – самодельные, снабженные фетровой насадкой толстые полые ручки, куда заливалась тушь. Они сразу ему глянулись, и он заказал у умельцев несколько штук. В итоге пара пиджаков была испорчена: ручки текли. Приходилось обертывать их целлофаном перед тем, как вставить во внутренний карман. Но вот кто-то из друзей привез в подарок два японских фломастера. Это был настоящий праздник: они нашли друг друга – отец и фломастер. Наступил новый этап в творчестве художника.

Еще один рисунок

С новыми поездками появлялись очередные серии, наполненные экспрессией и внутренним драматизмом. Одним из излюбленных объектов была архитектура, особенно готика. Фломастер позволял передавать впечатление от нее, избегая ненужной детализации. Да и портреты получались куда как более выразительными. Рисуя обычно вне помещения, отец с удовольствием присвоил себе звание «уличного художника». Как он говорил, «во мне крепко сидит дух “уличного художника”: я люблю рисовать города, древние и новые, пейзажи разных стран, людей, особенно когда им еще нет пятнадцати или больше семидесяти». И вы чувствуете эмоциональность автора, в трактовке натуры ощущаете его душевное состояния в моменты работы, а сам выбор объекта таит в себе накопленный жизненный опыт. Это не говоря о мастерстве.

В одном из своих выступлений перед молодыми коллегами в начале 80-х отец сделал важное признание:

«Одни считают моей основной профессией фотомонтаж, другие – оформление книг и журналов, так как я подготовил немало книг и вот уже более тридцати лет оформляю журнал «Советский Союз». Но мне думается иначе: полноту творческого счастья я испытываю, когда в незнакомом городе рисую древнюю улицу или человека, с которым только что разговорился. Рисую в городах, селах, у моря. Запах моря, шум городской улицы, сельская тишина, ветер и солнце заполняют меня до отказа. Забываю номер своего телефона, московские редакции, время обеда. Для меня существует только то, что я вижу, слышу, вдыхаю… Это – счастье рабочего процесса художника».

В результате рождается очередное открытие: художник делится своим взглядом, своим впечатлением, своим волнением. И вы получаете этот нежданный подарок, хотя за ним порой скрывается здание или улица, виденные-перевиденные вами. Его работы черным фломастером можно назвать живописью. Живописью в один цвет. Например, залитый солнцем собор становится ярко освещенным на рисунке благодаря тому, что небо штрихуется черным цветом…

Именно эту коллизию черного с белым вынес в заголовок своего эссе Андрей Баташев: «Черный рисунок на белом листе». И он не остановился на поверхностной констатации такого противостояния, противоборства, попытавшись нащупать истоки внутреннего напряжения, ощущаемого в графических работах. «Столетия, плывущие в будущее, мгновения, исчезающие в прошлом. Два образа времени всегда соседствуют в графических листах А. Житомирского, потому что, какой бы город, какую бы улицу он ни изображал, он рисует свою улицу, где так сильно притяжение столетий, – пишет автор эссе, явно имея в виду, что художник рисует не улицу собственного детства, а увиденную только им эту улицу, здесь и сейчас. Хотя, заметим, и та улица тоже всегда будет с ним. Нельзя не согласиться и с такими словами Баташева: – Персонажи работ художника прошли мимо него и остались с ним, потому что он сумел уловить поэзию их походки, сияние глаз, движение воздуха, окутывающего их фигуры, сумел понять их радости и заботы. Печали и надежды этих людей, эмоционально окрашивая пространство улицы, превращают ее в живую материю, соединяющую своей чуткой тканью дома и прохожих, деревья и фонари, стук женских каблучков по асфальту и песню уличного певца».

Острый взгляд, позволяющий увидеть недоступное многим другим, стремление освоить новые города и городки, принять свежие сильные впечатления, наконец, его благорасположение к людям, вызывающее схожую ответную эмоцию, – все это помимо сотен работ вылилось и в серию устных или письменных рассказов, почти новелл, которыми он был рад иногда поделиться.

Вот одна из них, связанная с регулярными поездками родителей на чехословацкий курорт Карловы Вары. Малоприятная на вкус, но целительная вода, которую следовало пить из носиков маленьких плоских кувшинчиков, вкупе с лечебными процедурами должна была приносить пользу для здоровья. Но все, что можно было запечатлеть на бумаге в этом небольшом городе, уже было запечатлено…

«Мы отдыхали в санатории в Карловых Варах. На перекрестке возле памятника Бетховену, среди стреловидных указателей внимание наше привлек город Бечов-над-Теплой, – тем, что до него всего 27 километров. Так начались наши путешествия по Западной Чехии. В свободный от лечебных процедур день мы с Эрикой вырвались, как два солдата из казармы, «на волю». Почти пустой вагон привез нас в Бечов-над-Теплой… На скале замок с квадратными башнями, рядом – дворец. Скалу огибает река Тепла, в ней отражаются гибкие стволы деревьев. У подножья скалы прилепился городок, в этих домиках тогда жили восемьсот чехов, теперь, вероятно, больше. Через городок, к счастью, не проходят туристические тропы.

Было тихо и спокойно, и было осеннее солнце. Сделал два рисунка, словно заглянул в далекое прошлое, в эпоху феодализма. Руки немного застыли, мы зашли погреться в единственную здесь пивную. Взяли пиво. Я протер запотевшее окно и нарисовал маленькую средневековую кирху. Затем сделал портрет старого рабочего-строителя в вязаной шапке. Журнал «Москва», в котором рисунок напечатали, я ему потом прислал, он стал в городе знаменитостью.

В пивной мы постепенно со всеми познакомились. Пришел новый посетитель – молодой чех с кувшином, за пивом на вынос. Мы были поражены его сходством с нашим погибшим другом. Франтишек – так звали этого человека – услышал русскую речь, завладел нами, отвел к себе домой, познакомил с приветливой женой Эржиной, с двумя дочками и сынишкой. Он был рабочим на заводе электродеталей, учился в техникуме и изучал русский язык… Мы любим эту семью и дружим с ними вот уже 25 лет. За это время Франтишек стал мастером, потом начальником цеха, затем заместителем директора. Он стал дедушкой – дочки его вышли замуж, родили ему внуков. Франтишек с Эржиной и дочками гостили у нас дома в Москве. Мы всё о них знаем, это хорошие люди, с открытой душой и добрым сердцем.

Вот куда привела нас стрелка с указателем – “Бечов-над-Теплой, 27 километров”. С этого городка начались наши поездки по городам Западной Чехии, а в результате в Чехословакии вышла книга с моими рисунками – “Глазами друга” и прошла серия выставок моих работ в этих городах. Некоторые рисунки я передал в музеи Карловых Вар, городов Хеб и Пльзень».

Как видим, дружбе не помешал даже август 68-го…

Весьма точно выразился журналист Юрий Апенченко, рассуждая о графике отца: «Рисунки эти, по газетно-журнальной привычке, можно объединить общим заголовком “Жизнь людей, которых я люблю”. За каждым листом – своя история, иногда – приключение. И всегда находка».

В подтверждение этих слов – комментарий художника по возвращении из поездки во Францию:

«Я люблю солнце. Да, все любят солнце, но я люблю и дождь. Когда бумага становится мокрой и пейзаж приобретает необыкновенную нежность, уходят ненужные подробности, и тебе уже все равно, до какой степени ты промок. Я мог бы устроить выставку “Под дождем”. Быть может, тогда люди поняли бы всю прелесть дождя. Когда работаешь под дождем, возникает неожиданная проблема: как высушить рисунок, чтобы вложить его в папку. Не нести же его в руках через весь город! Однажды в румынском городе Сибиу я работал под дождем. Он превратился в грозу и бурю. Деревья изгибались, все было интересно. Мой друг, местный журналист Миша, мужественно мок рядом со мной. Потом мы зашли в ближайший трактир, и пока нам готовили мамалыгу, он с рисунком на время исчез в кухне. Когда мы разделались с мамалыгой, пришла девушка и принесла рисунок, сухой и горячий. Оказывается, предприимчивый Миша засунул его в духовку печки.

Я люблю мосты. Они всегда что-то соединяют.

Мы с Эрикой, моей постоянной спутницей, шли по прекрасному старому каменному мосту через Сену. Это неподалеку от Нотр-Дам. Под последней аркой довольно живописно устроились хиппи. Они готовили пищу на походной печурке. Эрика направила на них киноаппарат, ребята приветливо помахали нам. Мы шли на набережную, где нас привлекали ларьки букинистов, прилепившиеся к парапету, как ласточкины гнезда. Бог мой, чего только у них нет: старые книги по искусству, географические атласы восемнадцатого века, офорты Пиранези, для любителей “клубнички” – фривольные акварельки. Здесь каждый найдет то, что его интересует.

Через несколько дней вся наша журналистская группа, устав от музейных походов, поехала в отель отдохнуть перед ужином. Я отправился на мою любимую нижнюю набережную. От верхней ее отделяют всего пять-шесть метров, но здесь так тихо, пустынно и хорошо, словно тысячей километров она отрезана от автомобильного потока и магазинной суеты верхней набережной. Устроился на скамье и начал рисовать Сену, набережную, отражение деревьев в воде. Рядом со мной села молодая пара, они тотчас начали целоваться. Достал чистый лист бумаги, стал рисовать милую пару. Девушка что-то сказала своему другу. Тот возмущенно обернулся ко мне. “Repete!”, – сказал я ему. Он усмехнулся, и они продолжили свои игры. Я рисовал, стараясь передать любопытный птичий глаз девушки, смотревший на меня через плечо парня. Показал им рисунок и ушел, чтобы не мешать.

У каменной стены пустынной набережной, укрыв голову курткой, на спине спал бродяга. Такая модель! Я достал бумагу и только успел сделать легкий набросок, как клошар, которого разбудил мой пристальный взгляд, вскочил, схватил куртку и сумку и быстро ушел, даже не взглянув на меня. Видимо, у него были основания так чутко спать, если взгляд разбудил его сквозь толстую куртку.

Будапешт. Парламент

Старый Тбилиси

Великий Растрелли

Вьетнам. На берегу бухты Халонг

Мост через Дунай

Подмосковье

Брюссель

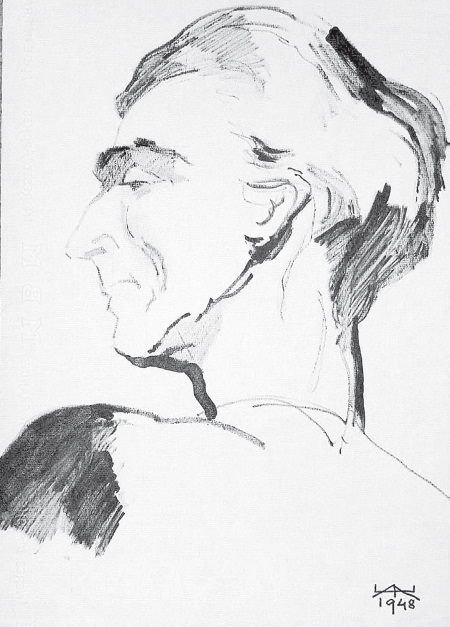

Дирижер Евгений Мравинский

Город Пушкин. Дворцовая церковь

В Алжире

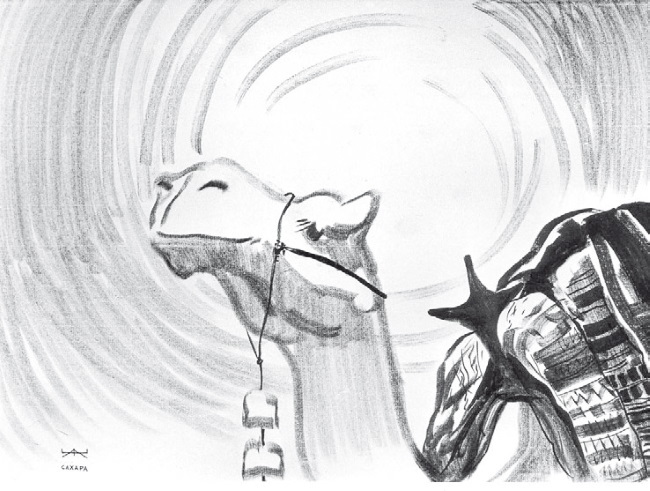

В пустыне Сахара

Начался дождь. Я все же устроился со своей папкой на скамье: сквозь пелену дождя ветки ивы, тяжелые арки моста, серые массивы старых домов были прекрасны. Вижу – ко мне приближаются четыре странные фигуры, все длинноволосые, с босыми ногами. Ба! Да это мои знакомые – те хиппи, которых Эрика снимала под мостом. Дождь им был нипочем, так же, как и мне. Я сделал четыре портрета, дав каждому прозвища, связанные с их портретами. Угощал их сигаретами, подарил привезенные значки. Нам было хорошо и весело».

Мне вспоминается, как, вернувшись из Италии и демонстрируя свои работы, он на несколько минут прервал показ, чтобы рассказать о рисунке, который от него… улетел. Дело было в зале ожидания римского аэропорта. Напротив расположилась живописная троица: бенедиктинский монах в коричневой рясе, подпоясанный веревкой, в сандалиях на босу ногу, с выбритой тонзурой на голове, слева и справа от него – две монахини. Ну вот, бог послал мне модель, в моем итальянском очерке нет ни одного монаха, подумал отец. Достал альбом и стал рисовать этого пожилого падре с круглым добрым лицом и лукавыми глазками. Рисунок готов. По словам отца, для полноты серии он ему был нужен, «как щепотка соли в луковом супе». Но вот объявили посадку на самолет в Марокко, в Рабат. Святой отец со своими спутницами поднялись, подхватив чемоданчики. Падре подошел, попросил показать рисунок. Улыбнулся, внимательно посмотрел на портрет, затем, бросив оценивающий взгляд на художника, выхватил рисунок из его рук и с криком «Сувенир! Сувенир!» припустился бежать на посадку. Работы своей отцу было, конечно, жалко. Но с другой стороны, плохой бы рисунок вряд ли бы святой отец так возжелал. Оставалось утешаться этим… К слову, был случай, когда со стены одного из залов Центрального Дома журналиста, где экспонировалась очередная выставка отцовской графики, кто-то украл две работы из рам. «И ведь лучшие рисунки выбрали!» – сокрушался он. Потом решил: ну хоть в хорошие руки попали, человек этот явно разбирается в искусстве…

В той же Италии была ситуация, когда отец неточно оценил качество своей работы. По его словам, в тот день в Риме было особенно жарко. Он шел по набережной Тибра, но тянуло ближе к воде. Спустившись по каменной лестнице, увидел на маленькой площадке художника, который перышком и тушью рисовал Замок Святого ангела, что на другой стороне реки. Художник оказался французом из Парижа. Сухощавый, немолодой, седоватый, с нервным, подвижным, симпатичным лицом. Он сказал, что он не профессиональный художник, а «аматёр», любитель. Хотя его рисунок, по воспоминаниям отца, обещал быть хорошим. Француз очень обрадовался, узнав, что московскому коллеге доставляло большую радость рисовать его родной город. Было приятно, продолжал отец, стоять рядом и рисовать величественный круглый замок и арки мраморного моста, что ведет к нему, и скульптуры на мосту, и взметнувшегося ангела на верху замка. Вспомнилось, что четыре века назад из окна темницы в этом замке бежал великий скульптор Бенвенуто Челлини. Он спустился по сделанным из простыней веревкам, преодолел еще две крепостные стены, ворота, сломал ногу, но завершил задуманное и своим побегом довел до сумасшествия приставленного к нему стражника. История в Риме закручена в тугой узел, она прекрасна и драматична… За этими размышлениями отец быстро закончил рисунок, от которого его новый друг пришел в восторг. «А мне он не нравится, – ответил отец. – Пойду порисую с другой точки». Попрощались. И когда он поднялся на набережную, француз, сжав руки над головой, воскликнул: «Bravo! Russo, bravo!». Когда был сделан второй рисунок, отец понял, что тот не получился. А вот первый, так понравившийся парижанину, он оценил позже, даже поместил его на пригласительный билет на новую выставку. И отдал должное вкусу «аматёра», вошедшего в число новых добрых знакомых, о которых ему было приятно вспоминать.

«Житомирский в своих рисунках отражает жизнь городов, их развитие, воздух, личность. Каждый его рисунок – открытие, его мотивация, нередко тайная, связана с душевным приключением, душевной встречей», – так писал о работе «уличного художника» автор изданной в Румынии солидной, богато иллюстрированной монографии искусствовед Джордже Потра.

Однажды я встречал отца, возвратившегося из дальней поездки. В машине он делился еще не улегшимися впечатлениями. Опять я натыкался на экскурсантов, стайкой ходивших за гидом, говорил он. Некоторые, лишь мельком бросив взгляд на дивный храм, утыкались в блокнот и со скоростью стенографистки фиксировали все, что им говорил гид. Другие, щелкнув фотоаппаратом, стремительно шли дальше. А ведь они лишали себя многого, и прежде всего счастья свидания с великими творениями прошлого. Ему так и хотелось сказать им: не спешите, не лишайте себя радости!..

Отец не скрывал, что испытывает мгновения счастья, бродя по незнакомому или даже уже виденному городу с карандашом, фломастером, бумагой. Когда рисуешь, делился он, легко представляешь рабочие руки строителей, которые в отсутствие современной техники на века сложили эти камни. Рисуя, легче оцениваешь фантазию, чувство ритма, вкус и гений архитекторов. Легче замечаешь удивительную симфонию цвета, представшую перед тобой: розовые фасады домов, красную черепицу крыш, серые камни храмов, позеленевшую медь куполов. А если выйти рано утром, то все это еще окутано сиреневой дымкой…

Надо признать, цветовая гамма, доступная глазу художника, не всегда ощутима обычным человеком. Равно как и вроде бы второстепенные детали, в итоге и формирующие образ – старинной церкви, древнего храма или убегающей узкой улочки. Но оттого стоит, наверное, более пристально вглядываться в окружающиеся красоты, не спешить отметить увиденное «галочкой» в путевом блокноте, довольствоваться мимолетным фотокадром. В своих публичных выступлениях, в напечатанных по итогам поездок заметках он мягко призывал к этому.

«Иногда меня спрашивают: почему вы так любите рисовать архитектуру? – говорил художник. И отвечал на этот вопрос: – Для меня архитектура – портрет страны. Она раскрывает тебе душу народа»… «Портреты-то все рисуют. А вот дома нарисованы изумительно», – так на одной из персональных выставок в моем присутствии отозвался о его «уличной» графике художник Борис Ефимов.

Мы всей семьей ездили в Суздаль, Владимир, Ростов Великий. Я видел, как точными линиями и штрихами отец делал рисунки, которые потом не раз печатались в прессе, экспонировались на выставках. Так же, как «портреты» Баку и Риги, Кутаиси и родного Ростова-на-Дону, Праги и Амстердама, Берлина и Эдинбурга, Алжира и Брюгге, множества других городов. Очень остро он чувствовал характер Ленинграда. Здесь он единственный раз позволил себе некую «авторизацию»: величественный собор с куском набережной был запечатлен не только на самом рисунке, но и в меньшем масштабе на листе, который, видимо, держит в руках автор работы.

Много дней он трудился над московской серией. Скромные арбатские улочки и солидный Новый Арбат. Большой театр с еще не вырубленной сиренью в сквере перед ним. Неоготика ЦУМа и суматоха торговых залов ГУМа. Уцелевший московский ампир и противоположная ему в своей помпезности ВДНХ. Трогательные дворики и необходимые для комплекта «производственные мотивы». Красная площадь с кремлевской башней сквозь нависающую на переднем плане изысканную кладку Собора Василия Блаженного… Последний рисунок дался не без труда. Будучи уже в преклонном возрасте, он в дни пленэра от одного объекта к другому ходил пешком. Придя на Красную площадь, он выбрал точку – ступени Собора. Присев на них и достав лист бумаги из папки, стал работать. Подошел милиционер: «Не положено, гражданин!» – «Рисовать не положено?» – «Нет, рисовать можно, но только стоя». Членский билет Союза художников СССР и даже служебное удостоверение главного художника главного иллюстрированного журнала не возымели действия. Заканчивать рисунок он был вынужден стоя. Несмотря на усталость, сделал еще один вариант.

Художник и муза вместе прошли путь в 55 лет

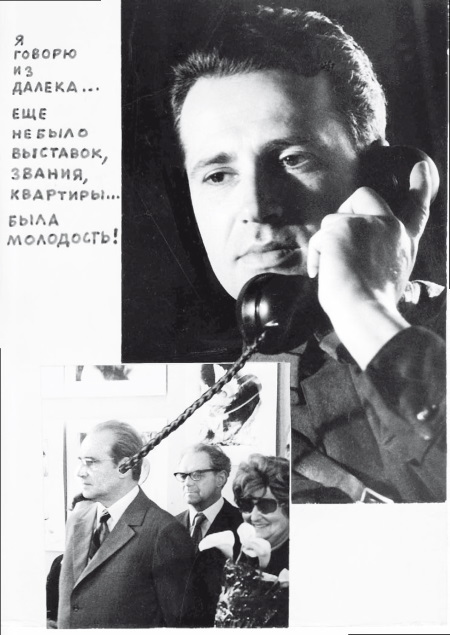

Звонок из прошлого. Шутливый фотомонтаж к собственному юбилею

С внучкой Ксеней у кактуса

Автошарж: художник в образе охотника за черепами Гитлера, Геринга, Геббельса. 1945 год

Группу рисунков из московской серии он объединил названием «Есть такая страна – Арбат». Во время работы над одним из них произошла встреча, о которой он так вспоминал:

«В Плотниковом переулке, что входит в сеть арбатской паутины, на пустыре я высмотрел большой камень и на этот раз рисовал сидя, можно сказать, “с комфортом”. Возле меня стояла девочка и неотрывно следила за появлением рисунка. “Как тебя зовут?” – “Женя”. – “Ну вот и хорошо, а то я вчера рисовал девочек в арбатском дворике, все Маши”. Женька была местным Фигаро, она все знала. Возле нас время от времени останавливались люди, мужчины и женщины. “Женя, не видала, где мой Витька?” – “Пошел в школу, в шахматный кружок”. – “Женя, не видала мою?” – “Она пошла за хлебом в булочную”. Моя маленькая приятельница знала все, что происходило в Плотниковом переулке. Вдруг она сказала такое, что я едва не свалился с камня: “Вы сделали красивый рисунок, у вас оригинальная манера рисовать”. – “Сколько тебе лет, Женька?” – “Восемь”».

На одном из рисунков этой серии запечатлен вид из окна отцовского кабинета на Новый Арбат. На переднем плане высокий толстый кактус на подоконнике. Это флагман кактусовой флотилии, вытянувшейся вдоль широкого окна. Лет сорок назад небольшой колючий бугорок подарила наша знакомая-медик, делавшая много доброго людям и оттого звавшаяся в нашей семье «феей». Постепенно образовалось целое семейство разнообразных кактусов. Один напоминал небольшое ветвистое дерево, другой рос кустом, были те, что свои колючие отростки стелили по поверхности. Отец очень любил своих колючих друзей, поливал их, когда нужно, иногда добавляя в воду кровь от мяса, подкармливал удобрениями, изредка устраивал для них банный день – тогда я помогал относить их в ванну под душ. Кактусы, как могли, отвечали взаимностью. Один из них, круглый, похожий на ежа, только зеленого, давал два цветка в году. Но однажды летом сделал подарок – зацвел третий раз. Цветок на нем долго вызревал, потом появлялся сначала черный мохнатый, потом длинный зеленый, как мама говорила, «очень нахальный», бутон. Он взрывался белым нежным чудом с чуть сиреневатыми концами листьев, с крохотными желтыми шариками в чашечке, благоухая на всю комнату запахом магнолии. Спустя сутки этот удивительный спектакль, к которому кактус готовился несколько месяцев, кончался. Последний раз шар выбросил цветок в день смерти мамы. Прощался. Больше он не цвел ни разу.

Думаю, когда-нибудь ученые точно установят, какими волнами или флюидами кактусы обмениваются с человеком, который их очень любит и заботится о них. А как иначе объяснить поведение огромного древовидного кактуса, изображенного на рисунке? В своем горшке он чувствовал себя прекрасно, вымахав на метровую высоту и разросшись в толщину. Отец проникся к нему особым чувством, не раз рисовал и даже как-то попросил меня сфотографировать на его фоне себя с любимой пятилетней внучкой. На следующий день после ухода отца из жизни кактус, который в лучшем случае выпускал один цветок в год, дал прощальный салют – выбросил сразу пять огромных роскошных цветков. Он отдал все свои силы этому прощанию и больше никогда не цвел. Лишившись своего друга, стал сохнуть и со временем погиб, как и его собратья.

После ухода мамы отец сделал такую запись:

«Моя любимая, моя Эрика говорила: “Я никогда не перестану удивляться чуду: на белом листе, лежащем перед тобой, возникает черный прекрасный рисунок, в нем воздух и печаль, и радость – все то, что ты чувствовал, когда работал”. Родная моя, тебя нет, но ты, как игла от кактуса, в моем сердце. Ты мое счастье, ты моя радость, ты моя боль…»

Пережить трагедию помогала работа, те, кто окружал отца.

В последние годы он неожиданно взялся за цвет – стал писать гуашью, иногда акварелью. В основном писал цветы в вазах с натуры, но также и бытовые предметы – дымковские игрушки, которые он коллекционировал, даже домашнюю утварь. Он явно руководствовался старым правилом: не важно что, а важно – как. На больших картонах рождались замечательные натюрморты, колористике и композиции его все же обучал великий Илья Машков, входивший в объединение «Бубновый валет».

Новое направление в творчестве лишний раз подтверждает, что он был очень любознательным, ищущим человеком, успешно работал в разных областях изобразительного искусства. В детстве первое, что я видел, проснувшись утром, был огромный киноплакат: боксеры на ринге и крупное лицо девушки на переднем плане – реклама фильма «Первая перчатка». А в зрелом возрасте, уже будучи журналистом, придя для интервью к прославленному герою-летчику Алексею Маресьеву, неожиданно услышал: «А мы с вами прежде не встречались? Фамилия мне ваша знакома. Да и лицо кого-то напоминает…» Я понял, откуда такой вопрос: в 1946 году отец оформлял первое издание «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. Во всю обложку был помещен рисованный портрет героя, который он делал с натуры. За это Полевой всегда называл художника соавтором знаменитой книги.

Кроме этого он делал экслибрисы, проспекты, буклеты. Был бессменным председателем секции художников печати в Союзе журналистов, делился опытом с молодыми коллегами, устраивал выставки и творческие обсуждения. Его работы хранятся во многих музеях мира. И графика, и фотомонтажи. Наверное, именно фотомонтаж привел к включению имени Александра Житомирского в список лучших художников мира XVIII–XXI веков. Хотя, возможно, и графики хватило бы для этого…

Главное, что позволяло ему достигать успеха, признания во всех сферах изобразительного искусства, где он трудился, было, как мне кажется, созданная им для себя иерархия ценностей. Талант, ум и порядочность занимали в ней одинаково высокое место.

У отца была изящная старинная вещица размером с коробок спичек. Это была медная коробочка с откидывающейся в левую сторону крышкой. Если поставить ее вертикально, то основание было плоским, а верх закругленным. Изнутри она была обтянута выцветшей красной материей. В середине, словно в коконе, лежал в лунке медный божок. На внешней стороне крышки коробочки была выбита вертикаль иероглифов. Отец рассказывал мне в детстве, что один ученый-востоковед надпись эту перевел. По-русски это звучало так: «Обладатель сего будет жить до самой смерти». Только много позднее я понял смысл этой восточной мудрости. И теперь знаю, что отец ей следовал.