Владимир Житомирский

Враг Геббельса № 3. Фронтовой дневник

Глава I

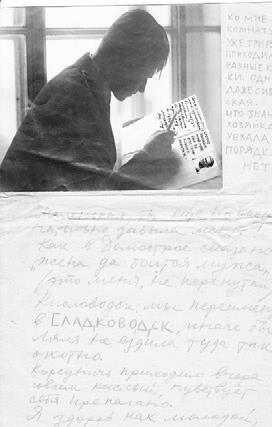

Семейная реликвия

Я стараюсь брать в руки эту книгу как можно реже – знаю, что, подпав под ее магию, уже не оторвусь от нее, вновь не прочитав до конца. Она затрагивает некие потайные струны, включает такие эмоции, что надолго выводит тебя из душевного равновесия.

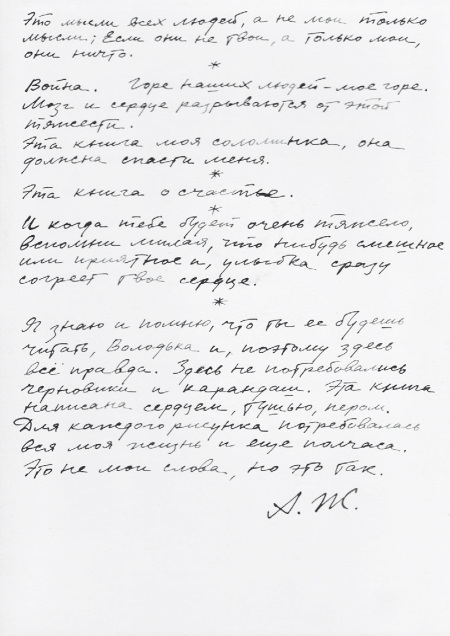

Взгляд сразу упирается в пронзительные слова «Я знаю и помню, что ты ее будешь читать, Володька, и поэтому здесь все правда. Здесь не потребовались черновики и карандаш. Эта книга написана сердцем, тушью, пером. Для каждого рисунка потребовалась вся моя жизнь и еще полчаса. Это не мои слова, но это так».

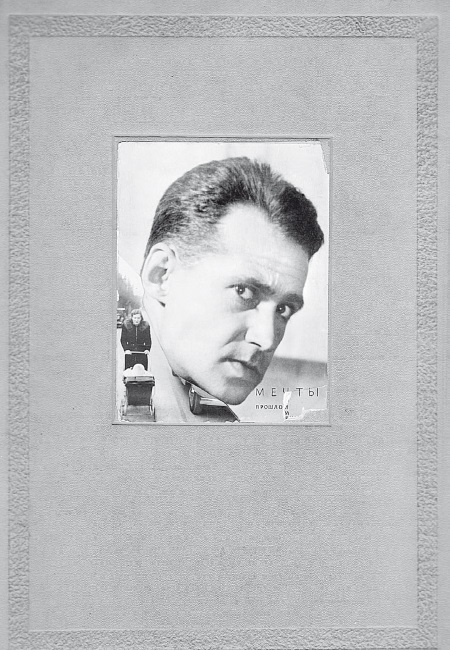

Это семейная реликвия – рукописная книга «Мечты о прошлом и будущем», написанная моим отцом, Александром Житомирским, с его же полосными рисунками.

Это не дневник. Это свободные записки, воспоминания о детстве и наполненной оптимизмом довоенной жизни. Записки очень личные: пишущий их постоянно обращается к жене – моей маме, к своему отцу, своему сыну, старым друзьям.

Он начал писать книгу в разгар войны.

Отец тогда работал в редакции «Иллюстрированной газеты», которая с началом войны стала именоваться «Фронтовая иллюстрация». Размещалась редакция в здании «Правды». Поначалу издание предназначалось для красноармейцев. Но вскоре был спущен приказ делать еще и выпуск для немецких солдат, на немецком, разумеется, языке.

Вот как отец вспоминал этот день:

«Стоял июль сорок первого. Мы подошли к Новинскому бульвару. Белые колонны рухнули на асфальт. Вырвалось пламя, огонь продолжал бушевать. На фронтоне, на желтом фоне летели два ангела. Они трубили, словно хотели рассказать всему миру: гибнут книги! Горел самый красивый дом Москвы – Книжная палата… Уже месяц на нашей земле свирепствовала война. Мою жену Эрику с шестимесячным сыном отправил в Тбилиси к ее родителям. Мы, сотрудники еженедельника «Иллюстрированная газета», приложения к «Правде», жили в редакции, спали на холодных клеенчатых диванах и делали никому не нужный журнал. Однажды в свободный вечер решил проверить, цел ли мой дом. С приятелем, ретушером Сашей Комаровым, пришли на Трубниковский переулок. Дом был цел. Выпили бутылку вина, погрустили: журнал наш – дохлое дело, мы в стороне от схватки. На душе было скверно. С горьким чувством легли спать.

Вдруг зазвонил телефон. Это была Галина Николаевна Плеско, совесть нашей редакции, мы все ее любили и дружили с ней. Она была заместителем редактора. «Вот что, ребята. Как только можно будет передвигаться, молнией в редакцию. Срочное задание. Жду вас часам к шести…». Тогда уже были введены ночные пропуска, и у нас их еще не было. Мне показалось, что до шести еще далеко, я завалился на диван и вновь заснул. Меня разбудил телефон. То, что я услышал в трубке, сняло сон как рукой. Галина Николаевна ругалась, как матрос во время шторма. Мы вскочили, словно ошпаренные кипятком, небритые и голодные схватили такси на Кудринской площади. Оказалось, ночью ее вызвал начальник Политуправления Красной армии Мехлис и дал срочное задание подготовить макет нового журнала «Фронт-иллюстрирте» (Front-Illustrierte) для немецких солдат. Плеско обещала, что к девяти утра макет будет готов. Мы примчались в редакцию в 8.20! У меня в распоряжении было пятнадцать фотографий с фронта, название журнала и сорок минут. Ровно в девять Галина Николаевна увезла макет, в который вошли все фотографии, была намечена концепция будущего издания, нарисован заголовок, не менявшийся до конца войны. Так родился наш боевой журнал. С этого июльского дня и до самой победы все мои мысли были заняты пропагандой среди войск врага. Когда вышло несколько номеров журнала, Мехлис показал их Сталину. Тот их одобрил».

Продолжая делать журнал «Фронтовая иллюстрация» для нашей армии, маленький коллектив теперь готовил и издания для немецких солдат – помимо Front-Illustrierte еще и Freies Deutschland in Bild. Отдельные номера Front-Illustrierte выходили на итальянском, финском, венгерском. А еще делали фотогазету и листовки о героях войны на русском языке для наших и – важнейшая вещь! – контрпропагандистские листовки на немецком с фотомонтажами А. Житомирского.

Появились они таким образом.

Отец был и художником-оформителем, и автором фотомонтажных иллюстраций всех изданий. И вот на одном из его монтажей начальник Главного политуправления Красной армии (ГлавПУРа) написал: «Печатать отдельной листовкой. Тираж – один миллион». Так родились иллюстрированные листовки. На лицевой стороне был напечатан фотомонтаж, на «реверсе» – на русском и немецком языках текст, подтверждающий намерение предъявителя добровольно сдаться в плен. К таким солдатам отношение было получше, чем к захваченным против их воли во время боя.

Нет точной цифры, скольких немцев уберегли от смерти такие листовки, скольких – от совершения новых убийств. Соответственно, сколько наших – в форме и в обычной одежде – было, таким образом, спасено…

Обложки журнала Front-Illustrierte с фотомонтажами А. Житомирского.

Эти же монтажи затем печатались в виде листовок

С редакцией сотрудничали известные писатели: Илья Эренбург, Алексей Толстой, Эрик Вайнерт, такие деятели, как Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт, позже – попавшие в плен внук Бисмарка летчик фон Айнзидель и фельдмаршал Паулюс. Среди авторов карикатур и рисунков были ведущие художники и карикатуристы Юлий Ганф, Борис Ефимов, Кукрыниксы, Николай Жуков, венгр Шандор Эк.

Редактором поначалу был литератор Михаил Эдель. По словам отца, «смелый и приятный человек». До войны Эдель служил в погранвойсках, на западной границе, был наполнен забавными рассказами, которыми щедро делился. Вот одна из таких баек. Как-то к нему за советом пришел один очень пожилой человек. Рассказал, что его сын уехал на Землю обетованную, а его, отца, к нему не выпускают. Пограничный начальник поинтересовался, знает ли его гость древнееврейский язык. И когда выяснилось, что тот этим языком владеет, посоветовал написать на нем письмо… Горькому на Капри. Тот, мол, многим из тех, кто к нему обращается за помощью, помогает. А письмо на таком редком языке не должно пройти мимо его внимания. Так и получилось. С помощью пролетарского писателя отец воссоединился с сыном…

К сожалению, спустя несколько месяцев Эдель чем-то проштрафился, и на его место был назначен майор Л. Железнов. По отзывам отца, «неглупый журналист, но трусоватый человек». После войны они с Железновым не общались. А вот подмеченная трусоватость, по воспоминаниям многих, этому человеку очень даже пригодилась. Став ответственным секретарем журнала «Юность», он сделался фактическим цензором, вымарывая из произведений страницы, а то и целые главы, которые теоретически могли бы не понравиться кому-то «наверху». Сотрудник редакции Илья Суслов, случайно увидевший, как тот корежит повесть Василия Аксенова, обозвал его крепким словом, за что едва не вылетел с работы. А Анатолий Кузнецов, получив рукопись своего «Бабьего яра» после изуверской правки ответственного секретаря вкупе с еще несколькими редакторами, пришел в такую ярость, что потребовал вернуть рукопись. А когда ему ее не отдавали, ринулся в драку и силой вырвал машинописные листы. Правда, у редакции оказался еще один экземпляр, и кастрированный роман все же вышел в свет. А вот поэт Юрий Ряшенцев, работавший в «Юности», даже вспоминает о словечке, порожденном стилем работы ответственного секретаря: «У нас в редакции существовал термин “леопольдирование материала”. Это означало крайне пристальное, на просвет, прочтение всех сочинений Леопольдом Железновым, после чего можно было не бояться никакой цензуры. Борис Полевой безгранично доверял своей правой руке».

Много лет спустя отец как-то утром сказал мне, что ночью ему приснился Железнов. Когда стало известно, что в тот день этот человек умер, отец задумчиво произнес: «Похоже, он прощался со своими знакомыми, слал нам сигналы…».

Это будет гораздо позже, а пока, в начале войны, Железнов, вспоминал отец, «полностью переключился на русское издание «ФроЦнтовой иллюстрации», отстранился от Front-Illustrierte на немецком и таким образом дал мне полную свободу творчества в этом журнале». К счастью, репортажей с фронта хватало. В штате редакции работали талантливые фотомастера: Анатолий Гаранин, Аркадий Шайхет, Галина Санько, Марк Редькин, Анатолий Григорьев, Анатолий Морозов и другие. «Хорошие ребята и мужественные люди, – сказал мне как-то отец, говоря о том времени. – Я дружил с ними. Да и весь наш маленький коллектив был дружен. Быть может, нас особенно цементировала общая неприязнь к нашему редактору».

Работали много, работали как одержимые, рассказывал отец. Плюс к этому дежурства на крыше здания «Правды» во время немецких налетов. Когда удавалось поспать часа четыре на своем клеенчатом ложе, считал, что сегодня выспался.

Мы захватили половину этажа в «Правде», вспоминал он, и у каждого из нас была комната, в которой мы жили и работали. Я укрывался шинелью на своем диване и зимой по утрам, чтобы согреться, бежал в душевую рабочих типографии, где был горячий душ… Затем – насыщенный рабочий день, а после, в случае объявления воздушной тревоги, – бегом на крышу, к щипцам и ящикам с песком, куда следовало бросать упавшие зажигательные бомбы.

В редакции всем было известно, что в планшете у пленного немецкого летчика на плане Москвы были помечены десять главных целей, в том числе издательство «Правда», а также расположенный по соседству авиазавод. К счастью, противовоздушная оборона – зенитки, прожектора, аэростаты – препятствовала прицельному бомбометанию. Правдисты даже шутили: самое безопасное место при бомбежке – сам военный объект. В издательстве сгорел гараж, на авиазаводе – столовая, а вот вокруг – много домов.

Однажды запылали деревянные бараки-общежития. Их обитатели находились в бомбоубежище. Чтобы избежать паники, им не сообщили об отбое тревоги. Журналисты бросились спасать их вещи, пока пожарники тщетно заливали обугленные остовы водой. На рассвете, отжимая промокшую насквозь форму, отец подошел к окну и впервые за эту ночь улыбнулся. Вся улица была заставлена домашней утварью, швейными машинками, фикусами. Но подле черного пепелища, оставшегося от бараков, нетронутым стоял деревянный «голубой шалман», где любители горячительного обычно пропускали стопку-другую водки «с прицепом» – кружкой пива. Тогда подумалось: похоже, бог не только бережет пьяных, но и порой заботится о местах, где они таковыми становятся…

К счастью, налеты происходили время от времени, а обычно по окончании трудового дня, в час или два ночи сотрудники собирались в комнате отца. Каждый приносил, что у кого было: луковицу, хлеб, кусок колбасы. Хозяин выдвигал две доски из рабочего стола, опрокидывал на спину принесенный из дома темно-зеленый прямоугольный электрокамин на ножках сеткой вверх и поджаривал на ней бутерброды. На них образовывалась шотландская клеточка. Получалось красиво, но не слишком сытно. С едой тогда было туговато. (Впоследствии возвращенный домой, этот камин не один год служил нам зимними вечерами.)

Согреет ли тебя это?

Листовка

Этот ефрейтор ведет Германию к катастрофе

Листовка

Каждый немецкий солдат на Восточном фронте – смертник!

Листовка

Три даты

Листовка

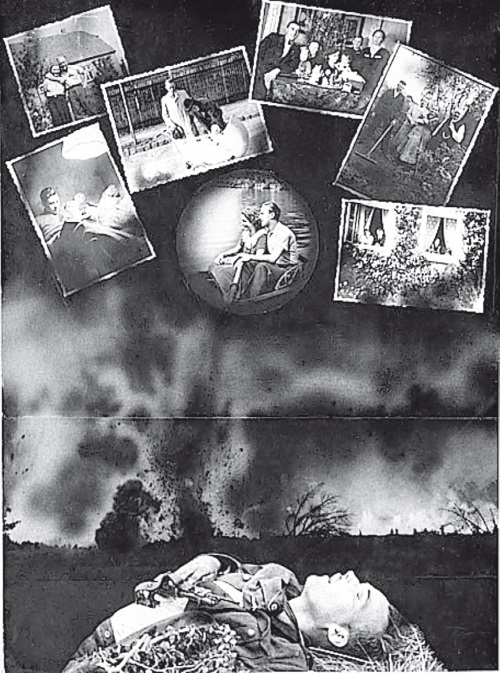

Гитлер отнял у тебя счастье

Листовка

Так будет!

Листовка

Покончить с ним!

Листовка

Вот они, резервы Гитлера!

Листовка

Геббельс: «Теперь немец должен считать своим элементарным политическим долгом не спрашивать, когда окончится война»

Листовка

Гитлер виноват

Листовка

К ответу!

Листовка

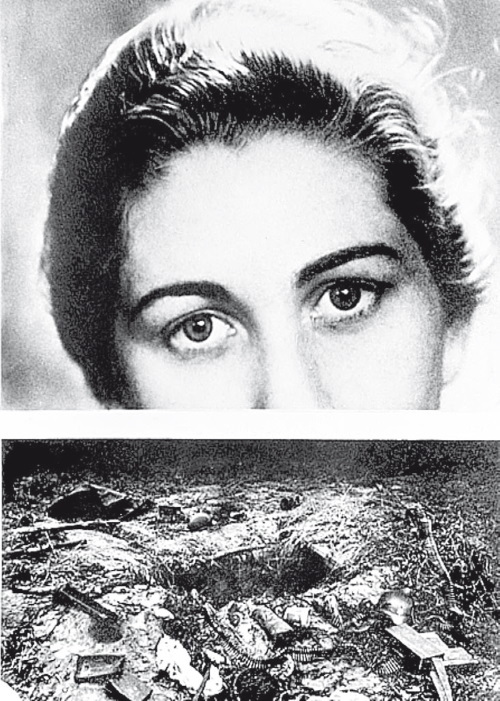

У тебя была жена, у тебя была дочь

Листовка

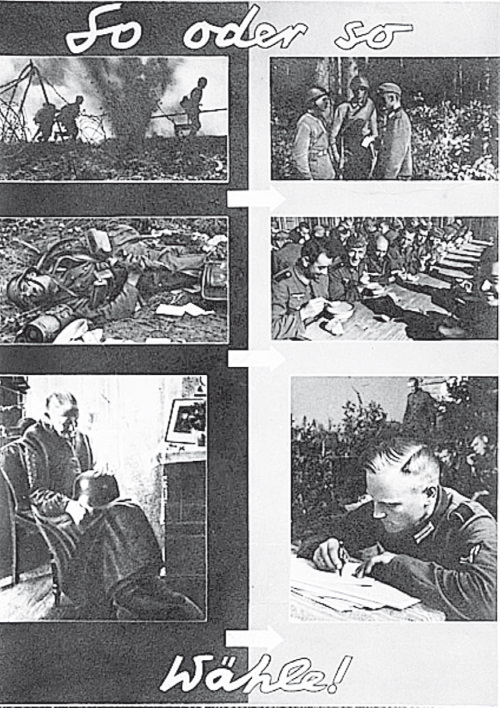

Так или так. Выбирай

Листовка

Это – «Восточный вал»!

Листовка

Он вернется!

Листовка

Об атмосфере, царившей в редакции, куда она пришла молодым литсотрудником, рассказывает в своих воспоминаниях Раиса Мирер: «Работаем мы в редакции часов по двенадцать в сутки, а то и больше. Шура Житомирский, художник, тот вообще живет в своем кабинете: жена с маленьким сыном в эвакуации. Фотокорреспонденты – почти все молодые и холостые парни – рады между поездками на фронт побыть хоть несколько суток в тепле и уюте, в дружеской компании, расслабиться, потрепаться, выпить. Спирта всегда вдоволь, ребята с фронта привозят. Возвращается один из них живой, невредимый – ну как не отпраздновать? Закончим работу, пусть хоть за полночь – и к столу! А стоит этот огромный стол в конференц-зале «Крокодила», который пока отдан нашей редакции… Днем за столом работают художники и ретушер. Мой письменный столик в этом же зале, в уголке. Ну, а по ночам… Стол «роскошно сервирован»: на бумажных кружочках хлеб и лук, а рядом надписи – «ветчина», «индейка», «жаркое»… Зато спирта – полно! Настроение у всех прекрасное: летом 43-го советские войска уже начали наступать и идут, идут, идут на запад. Мы пьем за победу, за свой журнал».

Когда поздно ночью заканчивалась работа над очередным номером (а по воспоминаниям отца, оформителям нередко приходилось работать и по восемнадцать часов), макет после утверждения тут же отправляли в типографию, чтобы затем весь тираж доставить «подписчикам» – сбросить пачки с журналами над расположением немецких войск.

И вот перед сном отец мог позволить себе на короткое время отстраниться от всего, чтобы погрузиться в прекрасное прошлое. Чаще это происходило прямо за редакционным столом. Хотя порой все же удавалось выбраться из редакции, дойти пешком до родного Трубниковского переулка, соединявшего улицу Воровского (в прошлом и ныне – Поварскую) с Арбатом. Главное – не забыть пропуск «на беспрепятственное движение по гор. Москве позже 24 часов», подписанный комендантом Москвы генерал-майором Синиловым. И побыстрее миновать фабрику «Большевик» с ее дразнящими кондитерскими запахами. А дома, включив лампу на рабочем столе, отец мог хоть ненадолго отрешиться от этих фото с еще смеющимися или уже убитыми фрицами (личные фото, взятые у пленных или убитых немцев, мешками привозили в редакцию, съемку боев делали штатные репортеры «Фронтовой иллюстрации»). Возникала возможность окунуться в часы или дни счастья – его ждала недописанная книга.

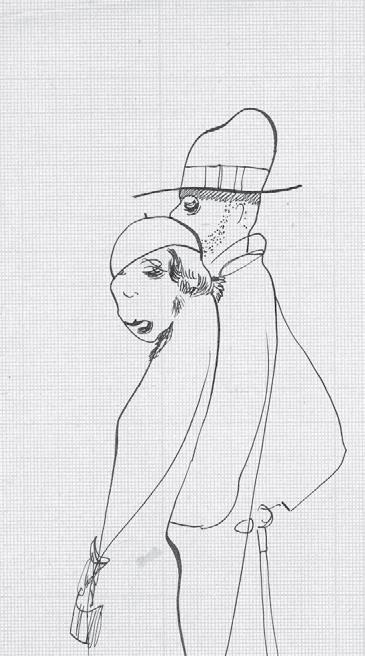

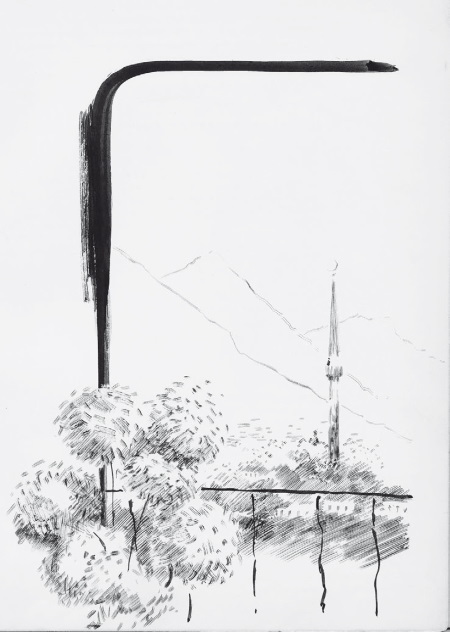

А началось с того, что ему случайно попался макет какой-то книги – бежевый ледериновый переплет и чистые страницы внутри. Тонкие листы бумаги чередовались с плотными кремовыми, на которых можно было рисовать. (Рисунки см. в конце главы I. – В.Ж.)

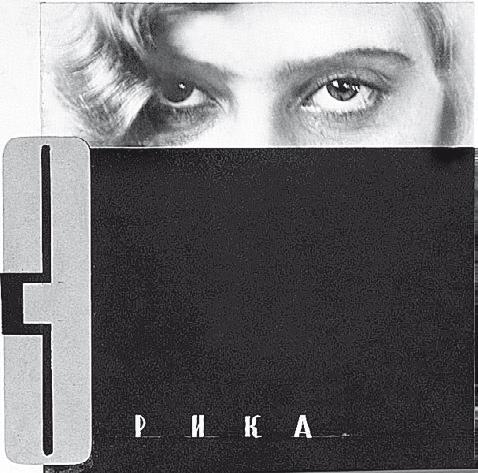

«Все мои мысли были сосредоточены на пропаганде среди войск врага, – вспоминает отец. – Для того чтобы сохранить остатки внутреннего равновесия, я придумал себе маленькую отдушину. Прежде чем лечь спать, я минут сорок проводил вне войны. На левой странице писал что вспомнится из довоенного прошлого, на правой делал набросок – иллюстрацию к тексту. То и другое тушью, без черновиков. Быть может, это и придало им большую достоверность. Так родилась эта лирическая книга… На переплете вклеил фото – лицо автора, напряженное и встревоженное, слева моя жена катит в колясочке годовалого нашего сына… Написал: “Мечты о прошлом и будущем”».

Главная тема? «Это книга о счастье», – отвечает на этот мысленный вопрос автор. И в самом начале объясняет главное: «Война. Горе наших людей – мое горе. Мозг и сердце разрываются от этой тяжести. Эта книга – моя соломинка, она должна спасти меня».

Первая запись адресована моей матушке: «Я устал. Я недоспал целые месяцы. Я мечтаю о море. Сегодня я сказал тебе, Эрика, что меня хватит еще на две войны. Так ли это?». Автор – художник, и на соседней странице воплощение тогдашней мечты: собственная фигура со спины у кромки моря, рядом на траве – сидящий малыш со шлейками крест-накрест, вдали прекрасный лайнер, стайка дельфинов.

Вспышка-воспоминание:

«Мы оба очумели от солнца, песка и воды, от жары и счастья. Я и сеттер-гордон моего друга. Мы бежали по длинной песчаной косе, отбрасывая пятками мокрый песок. Вокруг солнца сияла радуга. Гордона звали Фатран. Мы оба не крепко задумывались над жизнью. Мы просто переполнены были счастьем». Этим чувством проникнута и соседствующая иллюстрация. В стройном загорелом бегуне нельзя не узнать будущего автора рисунка.

А вот как выглядел в еще более юном возрасте автор, который еще вчера провел несколько часов на крыше здания «Правды», спасая его от немецких зажигательных бомб. Он – один из пары незадачливых юнцов-голубеводов, устроившихся на ростовской крыше… Это уже иллюстрация к следующей записи.

«Голуби кувыркались высоко в синем небе. Мы впервые выпустили голубей и не знали, как их вернуть в голубятню. Потом новое огорчение постигло нас. Огорчение имело четыре ноги и хвост. Кошка повадилась отрывать головы нашим голубям сквозь перекладины дверцы. Мы стали беспощадно мстить… Новое увлечение, шахматы, вытеснило голубей. Мы устраивали бесконечные шахматные турниры. Помнишь, друг моей юности Володька, как мы пришли в настоящий шахматный клуб? И там играли лысые и очкастые доктора. И я устроил маленькую сенсацию, выиграв у московского мастера во время сеанса. Эта была единственная проигранная им партия. Потом ты стал моряком и жил в Ленинграде. Где ты теперь, Владимир?»

В еще более давние годы уводит нас новая запись. Она говорит и о выборе будущего пути и месте, которое займет в жизни Александра его отец, точнее – память о нем.

«Отец играл на виолончели. Это случалось с ним редко. Я пришел к нему, запыхавшись от радости. Я принес ему мой первый рисунок. Это был странник в дырявом рубище. Толстый том – издание Вольфа, и на правой странице иллюстрация с четверостишием: «Духовной жаждою томим, / В пустыне мрачной я влачился, /И шестикрылый серафим /На перепутье мне явился…» Сказочно красивый серафим не привлек моего внимания. Странник – вот первый мой рисунок… У отца были умные, очень внимательные глаза, и очень красивые. Он сказал мне: «Ну, иди, заканчивай…». В этом были удивление и гордость. Я был счастлив… Мы очень похожи с тобой, отец, но я потерял иллюзии раньше тебя. Ничего, что я был маленьким, когда ты умер. Я знаю тебя. Я знаю, как ты поступил бы в том или другом случае. Любовь к тебе взрослеет вместе со мной».

Нечастая похвала, которая слышалась за сдержанными словами, окрылила юного Шуру, как его называли домашние, а вслед за ними и все родные и знакомые на протяжении всей жизни. «Шура», «Александр», но – не «Саша», такого слышать не доводилось. Напутствие моего деда стало для него пророческим. Сколь, как сейчас бы сказали, «судьбоносное» для него, столь и трогательное событие, запечатлено им в рисунке на соседней полосе

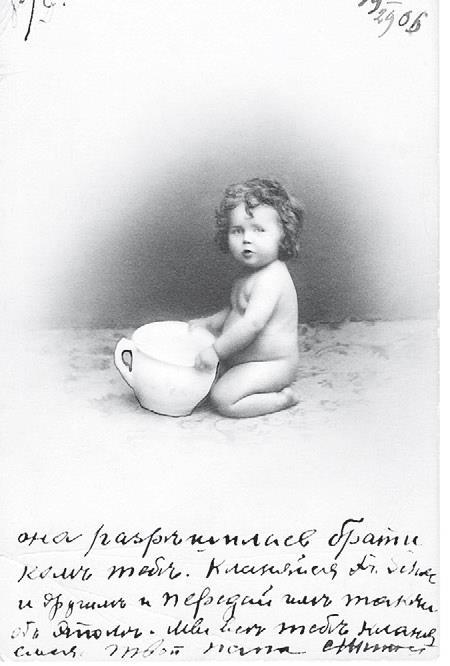

В его семье было еще трое братьев и три сестры. Глава семейства работал в аптеке на первом этаже. Он рано ушел из жизни. Мой отец потерял своего отца в 13-летнем возрасте, в растерзанном гражданской войной родном Ростове-на-Дону: сыпной тиф. Мать (мою бабушку) с необычным для сегодняшнего уха именем Слава мне довелось увидеть, когда в 1945 году отец привез меня в разбомбленный Ростов. Я с трудом узнал в очень пожилой седой женщине девушку с роскошной русой косой, фото которой под толстым стеклом всегда стояло на рабочем столе отца. В ростовской квартире еще запомнился ящик, заполненный разнообразными фотокамерами: в семье увлекались фотоделом. Видимо, это осталось в его подсознании. Отец придет к пониманию значения фотодокумента как элемента искусства, но позднее, когда освоит карандаш, перо и кисть.

Мать и бабушка

Отец художника

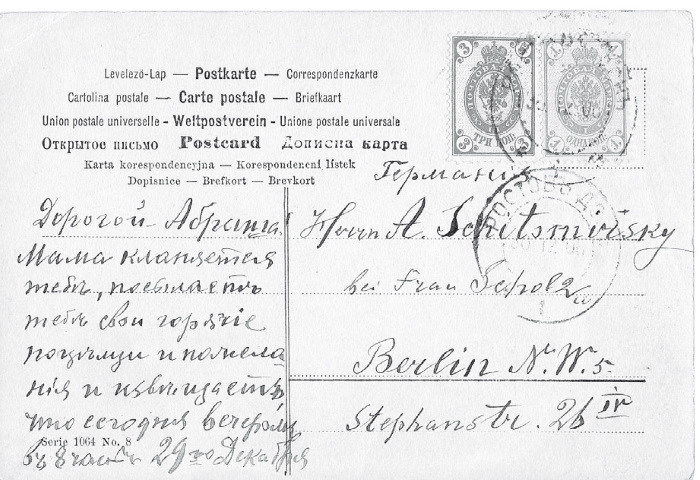

В открытке, посланной отцом будущего художника своему старшему сыну, находившемуся в тот момент в Германии, сообщалось о рождении брата

Гимназист

(3-й справа в 3-м ряду)

Между тем в школе уроки рисования Шуре казались скучными. В итоговой ведомости за один из классов в графе «оценка» даже появилась удивительная запись: «Рисования избегает». Могли ли думать учителя, что в городской картинной галерее рисунки этого шалуна будут висеть на самом почетном месте?.. А тогда ему хотелось скорее сбежать на берег Дона, где ждала лодка и трое закадычных друзей.

Как не вернуться хотя бы умозрительно в те безоблачные годы?

«Жара была невероятная. Казалось, мозги вытекают через нос. Каблуки прилипали к мягкому асфальту. Пыльная листва не давала прохладной тени. Стоял июль в Ростове. Мы все лето провели в шлюпке моего друга. Шлюпка называлась «Посейдон». В Ростове ее знали все. Именно в эти дни нас осенила мысль пойти на веслах в Азов.

Володька, Адольф, Дода и я – вот из кого состояла наша молодая жизнерадостная и непрактичная команда. Мы взяли до смешного мало еды, брезентовую палатку, книги и мелкокалиберную «винтовку». Двое на веслах, один на руле, один отдыхает. Каждые полчаса – смена. С провизией мы расправились довольно скоро. Единственная еда, которая нам повстречалась, – это серая цапля в камышах на Казачьем острове. Но то ли наши пульки не долетали до нее, то ли не причиняли ей никакого беспокойства, – цапля не обращала на нас внимания.

К вечеру мы пришли в какую-то станицу под Азовом и там заночевали. Отдыхавший там наш общий приятель Инька напросился ночевать к нам в шлюпку – в доме его закусали блохи. Три банки и корма были заняты нашей командой. Иньке пришлось устроиться на дне под банками. Видимо, он прихватил несколько блох с собой. Всю ночь он ворочался, и банки под нами ходили ходуном. Мне надоела эта канитель, и еще до рассвета я открыл пальбу из нашего ружьеца.

Солнце выползало из тумана над рекой почему-то овальным желтком. Мы отправились на базар. Обнаружили хорошие арбузы, превосходный каймак – сливки с топленого молока, и отвратительные папиросы. Вся остальная еда кудахтала, крякала и блеяла, и мы не знали, как с ней обращаться… Азов почему-то потерял для нас прелесть, и мы, будучи в нескольких километрах от него, сели на весла и погребли домой. Сочетание каймака с арбузами сказалось довольно скоро. У меня и Доды заболели животы. Как назло, кругом были рыбаки и среди них немало рыбачек. Мы подчалили к камышам. Забрались поглубже и только расположились «покомфортабельней», как с дикими воплями вылетели обратно и кубарем с головой плюхнулись в воду. В камышах нас облепила туча слоноподобных комаров.

…Жара, степь, камыши, ковыль. Голубое, выжженное солнцем небо. Над степью струйки горячего воздуха. В нашей шлюпке нас разморило окончательно. И вдруг – ветерок. Нежный, как дыхание любимой женщины. Мы воткнули два весла, натянули брезент. Получился первобытный квадратный парус. Трое спят, один на руле. Каждый час – смена. Ветерок между тем крепчал. Смеркалось. Мы уже прошли яхт-клуб. Несколько километров и – Ростов. На руле я. Вдруг дикий треск разбудил команду и…меня в том числе. Резким ударом нас сбросило на дно шлюпки. Казалось, произошло непоправимое. Рулевой все проспал, и окрепший ветер вогнал нашу лодку в перила деревянного моста. К счастью, никто из нас не пострадал. Мы возвращались домой обгорелые, голодные и счастливые.

Дома моя любимая мать накормила меня. Я лег немного отдохнуть. А проснувшись, не мог понять: почему светло, почему я одетый? Оказалось, я проспал в одежде 14 часов кряду. Вечером мать боялась меня разбудить, она знала, что я уйду шляться с друзьями».

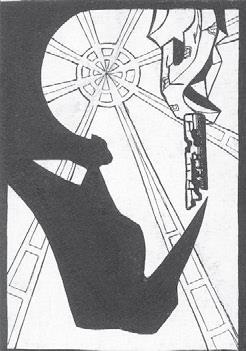

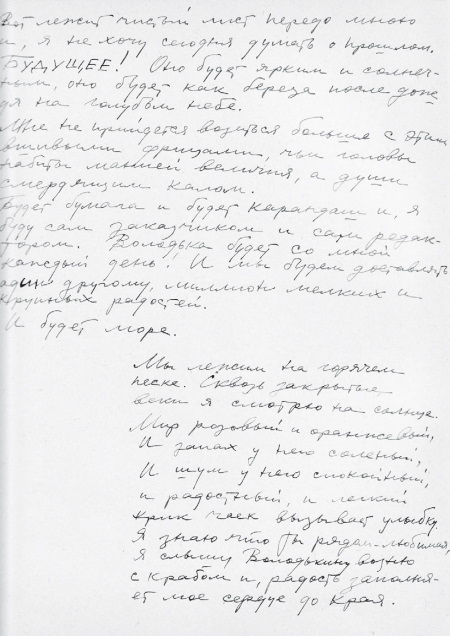

И рядом – зарисовка: нос лодки с гребцом, на заднем плане – фермы моста.

Гребля дала запас прочности для мышц, состояние которых уже на моей памяти отец поддерживал интенсивной утренней гимнастикой. Уже в возрасте 47 лет он предложил мне состязаться с ним взапуски по песчаному пляжу Паланги. И я был рад убедиться, что он в очень хорошей форме.

…Друзья-подростки гребли самозабвенно, ощущая свою власть над могучей рекой, особенно когда двигались против течения. Однажды их перегнал пароход с трубой, из которой валил дым. Перегнал бы и перегнал – да приятелей задело то, что стайка девушек в матросках и нарядных платьицах стала им показывать нос, хохотать, и даже донеслось нечто вроде: «Дистрофики, видно, а грести пытаются…». Мальчишки переглянулись: «Покажем задавакам?!». И взяли такой темп, что поравнялись с судном. Капитан заметил игру и тоже приказал поддать ходу, дым повалил вовсе черный. Но друзей было не удержать – задор придал им еще больше сил, и они перегнали соперника, успев заметить восхищение на лицах барышень. На их счастье, впереди оказался островок, к которому друзья и поспешили причалить, словно именно туда и неслись на своей лодке. Вывалившись из нее, отлеживались на песке добрый час – сил шевельнуться не осталось. «Пусть знают, кто на нашей реке самый скорый», – в конце концов сумел проговорить один из друзей. Упорство (не упрямство) – это качество, формировавшееся в детские годы, впоследствии очень помогало ему в жизни. И когда осваивал профессию, и когда искал «место под солнцем».

«Единственный из нашей команды, о котором я знаю, что он жив и как с ним обошлась судьба, это я. Володька, Адольф и Дода, перемолола ли вас жизнь или вы командуете своей судьбой? Живы ли? Одно я вам скажу ребята: больше я у руля не сплю. Но… мечтаю проспать 14 часов кряду!»

Связь с закадычными друзьями надолго прервалась. Лишь в конце 50-х, когда мы всей семьей на майские праздники поехали в Ленинград, отец одного из них там нашел. Мы были приглашены в гости. Старый дом, темно-бордовые обои, прикрепленные к стенам декоративные тарелки… Хозяин пережил блокаду, оставившую о себе память – больные ноги. И – сдержанность до сухости. Никаких особых «А помнишь?… А вот мы тогда с тобой…». Мне показалось, что нити давней дружбы, подтверждение которой, хотя бы в виде эха, отец мечтал найти, за минувшие годы пересохли. Не стоит называть его имени, ведь это не так и важно.

Детство, Дон, счастье общения с рано ушедшим отцом, материнское тепло – сюда возвращался он своими воспоминаниями в нелегкие минуты.

«Каникулы я проводил в Ростове, у моей матери. Соседи ее уезжали на все лето, и в моем распоряжении оказывались две комнаты. День был насыщен солнцем и приятным трудом. Я греб, купался. Валялся на песке, носился по пляжу, играл в пинг-понг, ухаживал за девушками… Как-то после обеда я растянулся на диване – меня ждал еще длинный вечер. Во дворе неожиданно заиграла шарманка. Она играла старинный вальс надтреснутым голосом. Потом шарманщик играл этот же вальс в соседнем дворе. Я задремал. И сквозь дремоту я слышал, как вальс звучит в следующем дворе. Все дальше и дальше, и совсем далеко, едва слышно и нежно доносился окутанный тишиной, солнцем и голубым небом этот же вальс, превращенный в волшебную музыку. Я заснул, улыбаясь, и сквозь сон чувствовал на лице улыбку…

Мой Ростов, война изранила и растерзала тебя. Война выгнала мою мать из дома. Но ты навсегда останешься в моей памяти счастливым городом моего детства и юности».

Рядом – симпатичная иллюстрация: носки ботинок удобно лежащего человека, раскрытая книга, деревья за окном. Автопортретом это назвать, конечно, трудно. Но ясно, чьи это ноги в замечательных туфлях.

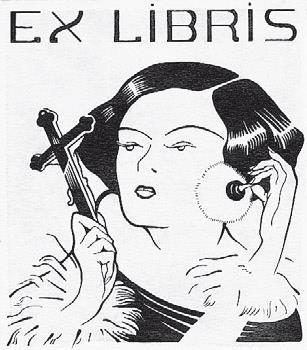

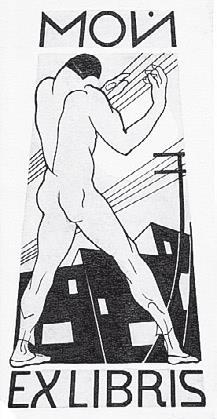

Поиск собственного почерка. Экслибрисы, 1924

Автор раз за разом стремится вернуться в эту прекрасную страну – свое детство, свою юность – перед тем, как на несколько часов устроиться на каляном от холода клеенчатом редакционном диване. Особое место там занимал цирк с его праздничностью и блеском.

«На желтый пол, усыпанный опилками и залитый прожекторами, вышел ярко одетый человек. “Коля Квариани, стУдент тИфлисского универсИтета! – восклицает он с пафосом, коверкая ударения. – Музыка, туш!” На том же подъеме он объявляет по очереди всю шеренгу почти голых мужчин с уродливо развитой мускулатурой – под кожей у них словно спрятаны и перекатываются пудовые гири. Каждый из разрекламированных им выходит из ряда вперед, кланяется, музыка играет туш. Один в черной маске, это неизвестный. Он снимет маску и назовет себя, если будет побежден. Наши детские сердца замирают от восторга. Соревнование протянется много вечеров. И все вечера на неизвестно где добытые деньги мы будем покупать билеты у швейцара цирка и, затаив дыхание, следить за французской борьбой. В своей прелестной наивности мы не подозревали этих немолодых и таких сильных мужчин, судей, сидящих за отдельным столиком с графином воды, в недобросовестности. Нам и в голову не могло придти, что эти взрослые дяди кладут друг друга на лопатки по расписанию. Судья ложился на пол и проверял, обе ли лопатки коснулись ковра. И разъяренный борец переворачивал судейский столик с графином, а мы исступленно кричали вместе с толпой и с побежденным борцом “Неправильно!”.

Потом быстрыми неслышными шагами в зеленых ливреях, белых чулках и черных лакированных туфлях выходили четверо. Ловко скатывали ковер, проверяли стальные тросы, протянутые от широкого, оббитого красным бархатом круга, куда-то в темноту купола, и начинался праздник бесстрашия, ловкости, красоты и мужества. Мы все были влюблены в стройную блондинку, делавшую милый реверанс в публику и кидавшую в аплодирующую толпу ослепительные улыбки.

Акробаты. Любовь к их смелости, к изяществу, родившемуся из точности движений, к этому искусству, помноженному на математику, я пронес через всю жизнь. Всем лирическим тенорам вместе взятым я не аплодировал так сильно, как каждому ловкому, гибкому акробату, показывающему новый номер под куполом.

…Оркестр умолк, и только барабан, взвинчивая нервы, выбивает дробь. Акробат вверху затянул острую часть своего номера, он повторяет свой трюк много раз, он повторяет его бесконечно, он вот-вот сорвется… Толпа ревет: “Довольно!”. Но он никогда не срывается.

Освещенная прожекторами арена, стальные нити, скользящие в темноту, оркестр, бравурный и экспансивный, полные, напудренные, сильно декольтированные дамы в ложах, поглядывающие на борцов и боксеров, духота, веера, неповторимая смесь запахов конюшни и зверинца, пудры и пота. Демократичное, прекрасное зрелище!

Но вот объявляют: ”Вильямс Труцци с дрессированными лошадьми!” Появляется прекрасно сложенный человек, немолодой, но очень моложавый, в белом костюме, в канотье, с длинным, великолепно щелкающим хлыстом. Он показывает чудеса дрессировки. Белые большие лошади, с очень точно нарисованными яблоками на крупе, танцевали вальс с шоколадными лошадьми. Между номерами болтаются под ногами, мешая всем, в том числе и ливрейным служащим манежа, клоуны. Они смешно падают и плоскими, примитивными остротами смешат толпу. Антракт.

Нам нравятся взрослые дамы. Мы открыто глазеем на них, и нам, мальчишкам, кажется, что они нас замечают. Публика чинно кружит по фойе. Под ногами апельсиновые корки и фантики от конфет. Антракт длинный. И тут начинается самое главное. Мы бежим в конюшни. Мы кормим лошадей сахаром. Его за гроши здесь же продают конюхи. Нежные, черные, замшевые губы лошади осторожно берут сахар с детских ладоней. Я чешу лошадь за ухом, треплю ее по шее. Она довольно пофыркивает. Я смотрю в ее большие, печальные и красивые глаза. Мы очень нравимся друг другу, и мы с сожалением расстаемся. Нас разлучает второй звонок. Мы протискиваемся между сидящими, устраиваемся на своих местах, и снова перед нами разворачивается феерическое, радостное, шумное, яркое, веселое зрелище.

Я люблю цирк».

Текст, занявший в этот раз целых три страницы, конечно, дополнен иллюстрацией: подросток кормит лошадь из цирка Труцци. Причем ранние впечатления оказались столь сильными, что отец вернулся к этой теме спустя многие десятилетия, в конце 70-х. Это были легкие, воздушные рисунки, в которых чувствовалась атмосфера циркового действа, стремление артистов радовать зрителей, пусть и ценой скрытого от них изнурительного тренажа.

…Видимо, кто-то, зная его раннюю увлеченность цирком, порекомендовал его, тогда еще совсем молодого художника, Владимиру Леонидовичу Дурову в качестве автора костюмов для животных для новой постановки.

Два дня провел Александр у Дурова. До костюмов дело так и дошло, но встречи запомнились навсегда:

«“Вы ведь не боитесь собак? – с таким вопросом обратился ко мне знаменитый дрессировщик животных. – Нет, я с ними дружу. – А со злыми собаками, что на цепях, во дворах? – Я спокойно иду в такие дворы. – Вот видите, вы с ними как равный с равными, вы их не боитесь и не угрожаете им. К вам, должно быть, и все дети идут? – Да…”

Всю историю человечества Дуров рассматривал с позиции взаимоотношения человека и животных. «Вы помните, – говорил он, – в Библии святой отшельник жил в пещере, ворон приносил ему пищу, волк охранял его, и другие животные шли к нему. Затем описывались другие случаи. Все это не выдумки, все это правда». Он показал мне фотографию крестьянина с широко открытыми, внимательными глазами. Рассказал, что когда тот вошел в комнату Дурова, ручной ворон слетел со своей полки и сел ему на плечо. Этот крестьянин шел пешком в Москву триста километров, нес письмо Михаилу Ивановичу Калинину. Дуров показал письмо – полуторапудовую каменную плиту, на которой инкрустацией из маленьких камешков была изложена жалоба. Крестьянин надеялся, что так письмо не положат под сукно. А оставил его у прославленного артиста в надежде, что через него оно наверняка попадет «всесоюзному старосте».

Еще он показал мне большого попугая с ярким оперением. Он сидел на жердочке, на ноге кольцо. Раньше к кольцу была пристегнута цепочка двухметровая, птица в течение нескольких лет передвигалась в радиусе двух метров. Потом дрессировщик убрал цепочку, оставив кольцо. Попугай по-прежнему передвигается в пределах двух метров: чувствует цепочку. Это самовнушение, сказал Дуров.

Он увлекался гипнозом, был уверен, что это материальные волны. На моих глазах отдавал приказание собаке в соседнюю комнату, сквозь стену, и та выполняла их. Потом ставили свинцовую плиту, и волны гипноза к животному не доходили. К гипнозу я отнесся несколько скептически, и он предложил загипнотизировать меня. Маленький хилый старик со светлыми голубыми глазами, седыми волосами, в восточном халате с торчащим меховым воротником, он встал передо мной и произнес, делая упор на некоторых словах: «Вот вы стоите напротив меня, молодой, но слабый человек, а я, старый, но сильный, сдвину вас одним пальцем, как бумажный лист…» Уперся мне в грудь пальцем. Я пошатнулся, подумал: «Ну и силен старик!». Он снова заговорил: «Теперь я скажу иначе: вы стоите передо мной, молодой сильный, как каменная стена, и как бы я ни наваливался на вас, я, старый и слабый, не смогу вас сдвинуть». Он уперся в меня двумя руками, плечом – я не пошелохнулся.

Потом рассказал, что до него во всей Европе дрессировка была болевая. Он в корне изменил это. Его система – ласка и добро.

Мы спустились на первый этаж, пошли вдоль клеток. Все животные и птицы приветствовали Дурова как друга. Появилась его жена, высокая, властная, несимпатичная женщина с крашеными черными волосами. Она что-то сказала ему, и у него начался сердечный приступ. Прибежал ассистент, капал в рюмку валерьянку. Давал воду…

В памяти моей остался добрый голубоглазый человек, во всем ищущий новые дороги».

Свою любовь к цирку отец постарался передать и мне. В семейном альбоме есть фото: я с родителями в цирке, среди зрителей. И дата – 1945 год. Восторг от диковинных – и таких умных – животных, которых до того видел лишь в книжках, сменялся страхом за гимнастов, кувыркавшихся под самым куполом. И такими смешными и глупыми выглядели клоуны, над которыми только и оставалось, что потешаться. А самый главный в цирке, как я понял, был человек в черном фраке, произнесший огорчительную фразу: «представление окончено». «Это шпрехшталмейстер Буше», – объяснили мне. Несмотря на досадное вмешательство важного начальника для меня это был праздник. Только много позже я понял, что цирк и праздник – это, по сути, синонимы. В том смысле, что цирк это всегда праздник. И еще – игра. Немыслимые вещи делаются с такой легкостью, что и ты вдруг ощущаешь в себе невероятные возможности – ведь все это так просто!.. Позднее, уже в своей журналистской жизни, бывая в командировках, я старался по вечерам заглянуть в местный цирк и, если получалось, зайти за кулисы, посмотреть на зверей, подышать непередаваемым ароматом. Так было в Иванове, Харькове, в Новосибирске я даже остановился в гостинице цирка. На Украине посчастливилось познакомиться с Владимиром Григорьевичем Дуровым, внуком одного из двух основателей прославленной цирковой династии – Анатолия Дурова. Было это году в 70-м. Пожилой грузный человек еще в цирковом белом обтягивающем атласном одеянии с жабо устало сидел в кресле. Он был в гриме, и на лице посверкивали мелкие блестки. Дуров только что отработал длинный номер, и я понимал, что ему не до долгих бесед. Но нельзя же вообще не задать никакого вопроса великому артисту… «Наверное, при переезде из города в город труднее всего перевозить слона?» – спросил я. Дрессировщик слегка улыбнулся: «Ну что вы – слониха хоть идет сама. А вот с бегемотихой сложнее, идти не может, приходится в ящик заколачивать и таким макаром перевозить. Да и вообще тупая она у меня, – продолжал он. – Единственное, чему удалось ее обучить, так это открывать свою пасть, когда я ногтями у себя за спиной щелкаю, – знает, что я ей буханку белого хлеба в эту пасть положу…». У меня, впрочем, и раньше были подозрения, что бегемоты туповаты. А если уж сам Дуров об этом говорит…

Когда после института меня послали работать в Индию, туда с гастролями приехал советский цирк. В те времена в Дели и телевидения-то не было, выбор развлечений был крайне ограничен. Для работавших там совграждан приезд родного цирка стал громадным событием. Огромный шатер, в котором шло представление, был забит до отказа. Индийцам нравилось все, но особым успехом пользовались дрессированные медведи («настоящие русские медведи!») и две великолепные воздушные гимнастки – прекрасно сложенные белокурые сестры Светлана и Марта Авдеевы, наследницы славы знаменитых сестер Кох. Местные мужчины аж подпрыгивали на месте, хлопая им растопыренными ладонями. Ревниво поглядывая на мужей, женщины, позвякивая бесчисленными браслетами, тоже аплодировали, но более сдержанно. «Вообще-то мы Адамсон, – сказала мне Светлана в антракте, – а “Авдеевы” – наш псевдоним, звучит, вроде, более благозвучно». Я познакомился со многими артистами, торчал за кулисами, видел, как служители больше всего опасаются медведей, стремительно утаскивая их после выступления на манеже в клетки. «У тигров хоть реакция заранее видна, а эти такие коварные – вроде смотрят мирно в сторону, а чуть отвернешься – раз тебе по спине своей когтистой лапой», – говорила мне смотрительница. Вдыхая аромат циркового закулисья, наблюдал систему отношений между бесстрашными и талантливыми обитателями этого удивительного мира, видел, что очень популярны всевозможные подначки и подколы. И я тоже решил принять участие в околоцирковой игре. В выходные дни показывал артистам Дели, делился тем, что знал об этом экзотическом городе. Как-то с большой группой артистов решили пойти в кино. Шутки ради (в нее были посвящены только две сестры-гимнастки) я стал переводить фильм с неизвестного мне языка хинди на русский. Поначалу помогали задор и в высшей степени примитивные диалоги, но к концу третьего часа (к нам индийские фильмы попадали в виде двухсерийных) я попросту изнемог и уже не чаял, когда же заиграют традиционный гимн в конце сеанса. Артисты внимательно слушали, и когда я признался, что на хинди знаю только «здравствуйте», большинство посмеялось вместе со мной. Кое-кто реагировал довольно холодно, в том числе, как мне показалось, и иллюзионист. Одно дело самому разыграть, другое – когда тебя разыграли. Оправданием мне могло служить то, что происходило это первого апреля.

Много лет спустя я тоже стал объектом цирковой шутки, когда мы с женой впервые повели дочку в здание на Цветном бульваре. В цирковом варианте шел «Золотой ключик». В какой-то момент во время представления я ощутил щекотание на зарождавшейся лысине. Обернувшись, увидел подкравшегося сзади Карабаса, который щекотал меня чудовищной полуметровой бородой. «Ну что, испугался?!» – заорал он на весь цирк, как мне показалось, отвратительным голосом. Думаю, в глазах пятилетней дочери либо упал авторитет папы, который мог испугаться Карабаса, либо поднялся авторитет Карабаса, способного испугать даже папу. Но похоже, все же удалось передать дочке по наследству любовь к цирковым представлениям. А теперь она вместе с мужем увлекли этим внучку Полю. Отец был бы только доволен и, может быть, простил бы мне этот долгий экскурс в собственные воспоминания…

И еще о живой природе:

«Я всегда любил животных, и они мне платили тем же. В детстве я бесстрашно входил во дворы, где на цепи сидели злые мохнатые сторожа. Они на меня не лаяли. Память мне сохранила всех моих друзей-собак.

Фокса Нелли ела виноград. Это был мой первый друг. Когда она сбесилась и ее пришлось пристрелить, горе мое было безграничным. Потом была Лёпи. Потом был гордон Фатран. Он ходил с нами купаться на Дон. В нашей компании мальчишек он был нам ровней. И потом, этот мохнатый черный скотч-терьер, похожий на кактус, – Никки. Старушки, завидя его, крестились, приговаривая: «Черт! Черт!». Бедный Никки! Говорят, его взял в оборот Карандаш.

И Тума – шоколадный доберман. Я ей кричал: «Тума, завтракать!», и она со всех ног неслась в мою комнату «завтракать». И – Джонька! Маленький Джонька-хулиган. Он летел за нашим поездом, когда мы уезжали в Москву.

Дуров мне сказал, что я не боюсь животных, потому что ощущаю себя с ними на равных, и животные идут ко мне как к равному».

Трогательная картина: выбившийся из сил Джонька видит, что поезд ему уже не догнать.

Но вернемся в ростовское детство и отрочество автора рукописной книги.

Улочка заштатного городка. Мощное дерево на переднем плане, а где-то внизу вьется проулок с приземистыми домишками в окружении палисадников. И – описание одного дня из детства Шуры, который оказался таким памятным:

«Я стоял на носу парохода, и ветер дул мне в лицо. Маленький колесный пароходик казался мне большим кораблем. Я воображал, что я бесстрашный капитан, ветер развевает мои волосы, мне ничто не страшно, и та красивая дама с мужем и ребенком, в которую я успел влюбиться, с интересом смотрит на меня.

Мне было десять лет. Мы возвращались из Азова. Отец собрал младшее поколение нашей семьи – Таню, меня и мою кузину Милю, и первым рейсом в ослепительный весенний день повез нас в Азов. Мы были на кладбище и навестили могилы бабушки и дедушки. Потом говорили со стареньким кладбищенским сторожем. Отец дал ему деньги. Отец хотел навестить еще чью-то могилу. Старик долго искал в своей книге ее адрес, но так и не нашел. Было тихо. Было солнце, и еще были большие деревья.

…Мне до сих пор иногда снится кривая уличка не знакомого мне небольшого провинциального городка. Маленькие покосившиеся деревянные дома и большие деревья, и я иду по этой улице, подымающейся слегка в гору. И каждый раз мне радостно.

Может быть, мне снится Азов?»

Он любил иногда вспомнить о том далеком времени. Вот его рассказ от первого лица:

…Мой отец, мать и все дети ехали отдыхать в Крым, в Евпаторию. Мне семь лет. На мне суконная курточка, которую во время пересадки в Синельниково повесили на спинку стула. Подали поезд, спешка, чемоданы, баулы… Курточка так и осталась на вокзале. Матушка написала открытку начальнику станции, но увы… По вечерам на террасе зажигали свечи в стеклянных пузырях с отверстиями на макушке. Прилетали огромные ночные бабочки. Мы их называли «мертвая голова», так как рисунок на их палевой спинке был похож на череп. На даче было много цветов, вечером благоухал табак. Мы ловили огромных жуков-носорогов и еще каких-то, с большими клешнями. На соседней даче жил мой новый дружок, Витя из Харькова. Мы придумывали с ним разные шкоды. Похитили как-то удочки у моего старшего брата и решили «удить» из чужого виноградника аппетитные черные гроздья. Естественно, и крючки, и грузила застряли в лозах, лески пришлось отрезать, а мы с удочками остались на террасе и с ужасом ждали возвращения брата… Помню, что вдоль пляжа стоял ряд крошечных лавочек, где татары продавали всякие морские находки. Недосягаемым чудом сияли большие красавицы-раковины, а вот оклеенные мелкими ракушками шкатулки нас не привлекали. Отец купил мне мешочек из марли красного цвета, полный красивых раковин удивительной формы. Мы всегда играли на даче у Вити, и эти раковины внесли в наши игры разнообразие. Как-то утром пришел к нему, но мне сказали, что вся семья уехала домой в Харьков. Витя со мной не попрощался и увез мой мешочек с раковинами, подарок отца. Так я впервые столкнулся с предательством… А однажды на дачу пришел фокусник-китаец с обезьяной. Китаец был с косой, в национальной одежде, смешно говорил по-русски. Его окружили кольцом мальчишки, девочки, женщины. У меня в руках палка от сачка. Китаец взял ее, обезьяна показывала с палкой забавные трюки. Потом китаец собрал медяки и собрался уходить. Обезьяна цепко держала мою палку. Я схватил конец палки, потянул к себе, та – к себе. Рванул палку, обезьяна ее выпустила, но вцепилась своими здоровенными зубами мне в руку повыше локтя. Было больно, но я не заплакал: было стыдно плакать при таком обществе. Почувствовал себя взрослым. Но обычно вел себя, конечно, как мальчишка. На лето задавали что-то читать, писать, зубрить. Удержать меня за столом было трудно, поэтому меня засадили в крайнюю комнату, а в проходной, через которую можно было уйти, сидела Сарочка, моя любимая старшая сестра, и читала книгу. Она меня сторожила. А я удирал через окно… Как самое сокровенное храню воспоминания о моем общении с отцом. Вот мы на шлюпке в море, брат на веслах, отец и я на корме. Нас стал настигать маленький пассажирский пароход. Отец сказал брату, что надо отвалить в сторону. Брат заупрямился, стал спорить, дескать, пароход отвернет, капитан не имеет права нас топить, его будут за это судить. Отец волновался, объяснял, что когда капитана будут судить, нам от этого легче не будет, мы уже утонем. Я чувствовал, что отец прав, и еще я понял опасность нелепого упрямства… В один из дней отец взял меня с собой, он хотел снять дачу на следующее лето. Мы шли по тенистой улице, красивые деревья свешивались через беленые кирпичные заборы. Я очень любил, когда отец брал меня с собой. Мы вместе рассматривали огромного мохнатого паука-крестовика, отец говорил, что через год я буду совсем большим и мы сможем заплывать на шлюпке далеко-далеко в море… Было лето 1914 года, и вскоре началась война. Первая мировая война. Возник слух, что на горизонте появились два турецких эсминца. Среди отдыхающих вспыхнула паника, Евпатория опустела. Мой любимый отец никогда больше не увидел море. Он умер от сыпного тифа в 1920 году. Зашел подстричься в парикмахерскую. А до него стригся солдат, вернувшийся с фронта.

…Трое по-зимнему одетых пацанов, один из которых, конечно, Шура, наблюдают за чем-то интересным внизу. Лишнее напоминание: в ростовском детстве были отнюдь не только беззаботные солнечные дни. Была и тяжелая Гражданская война. Воспоминание, вроде, не из самых веселых, но все же уносит от сегодняшних реалий в далекие дни. Да и говорит, что Шура с друзьями были не робкого десятка.

«Таганрогский проспект круто спускается к Дону. Через лед и снежную целину за Доном наступает наша пехота на Батайск. Это редкая цепочка черточек. И когда черточки превращаются в точки, это означает, что бойцы залегли. Поперек их пути жидкий лесок. Слева и справа в лесу вспышки. Это бьет артиллерия белых – шрапнелью по нашим бойцам и снарядами по городу.

Мы стоим на вершине проспекта. Осколки взламывают штукатурку домов. Мы не понимаем опасности. Все это похоже на интересную игру. За нашей спиной раздается грохот колес и цокот копыт. Едва сдерживая орудия на скате, резко осадив лошадей, матюгались ездовые. Командир на взмыленной лошади, с лихо заломленной папахой, полоснул нас нагайкой: ”Брысь отсюда, пацаны!”. Оказалось, и мы, и наши артиллеристы облюбовали себе одну позицию. Пришлось уступить.

Но мы себе выбрали точку получше. Рядом стоял пятиэтажный дом, выгоревший до основания и обледеневший сверху донизу. Фактически это был остов дома. И вот, по кое-где уцелевшим лестницам, по скользким чугунным балкам, через провалы лестничных площадок, по карнизам мы карабкаемся все выше. Я вижу под ногами сначала пустоту и хаос трех этажей, потом четырех. Немного страшно, но зато как интересно. И вот мы наверху. Мы опять все видим!»

Спортивного сложения молодой человек в купальных трусах, подперев голову руками, лежит на берегу реки. Ветер поднимает волны на реке, старается потопить пароход, треплет волосы молодого человека. Он значительно старше того подростка, который много лет назад лежал здесь же, наслаждаясь порывами ветра и наблюдая за происходящим. Художник изобразил себя сегодняшнего – столь велико было желание вернуться в тот день, в то время.

«Ветер рвал ночь на части. Ветер сорвал и унес деревянный мост. Портовый катер догнал его только у станицы Цимлянской.

День был солнечный и жаркий, но ветер не утихал. Мы с трудом выгребли на ту сторону Дона. Кроме нас не было никого. Мы лежали в высокой траве. Мой друг целовался с Линой Васильевной. Она была вдвое старше него, и ему это, видимо, импонировало. Я слушал, как шумит трава. Песок хрустел на зубах, и неистово ревел, взывая о помощи, колесный пароход. Ветер выбросил его на мель.

К нам подошел человек с тяжелыми корзинами. Он шел из Батайска. От него за километр пахло контрабандой. Он пообещал нам на пиво, и мы взялись перевезти его в порт. Ветер подзадорил нас. Мы разогнали шлюпку. Вопреки всем правилам мы решили пристать по течению и по ветру. Я оседлал нос шлюпки, и когда мы поравнялись с гранитом, ухватился за мокрое, высоко ввинченное чугунное кольцо. Дальше все произошло молниеносно. Мои ноги оказались зажаты между бортом лодки и гранитом. Как ножом срезало мне мясо с обеих коленок. Кольцо вырвало меня из шлюпки, и через секунду я был под водой. Когда я вынырнул, то увидел перед собой руль. Ухватившись за него, я влез в шлюпку. Мы завязали мне колени носовыми платками. Потом на деньги нашего контрабандиста пили пиво и ели простоквашу с бубликами в каком-то кафе. Нам было весело.

Ветер не утихал.

Я люблю ветер».

Это был не единственный раз, когда Шура тонул в водах своей родной реки. Как ни странно, плавать он не умел и так никогда и не научился.

А вот об одном эпизоде из своего детства он вспоминать не любил.

В середине 90-х, будучи в Швейцарии, я попал в Давос. Ехал я в этот город со странным чувством. Когда-то в детстве я наткнулся в семейном архиве на негнущуюся коричневую фотографию на толстом картоне: маленький мальчик в костюмчике на фоне горы и подпись тушью «Шура. Давос. 1911 год». Догадка подтвердилась – четырехлетний мальчик впоследствии станет моим отцом. «Не стоит об этом распространяться, да и в анкетах я не пишу, что в детском возрасте был со своими родителями пару недель в Швейцарии», – задумчиво прокомментировал отец, так убрав фото, что я больше никогда его не встречал. Позднее я понял, что упомяни он об этом в анкете в конце 30-х годов, скорее всего, обернулось бы это драмой, а то и трагедией. С тех пор слово «Давос» окуталось для меня аурой таинственности. До наступления эры телевидения я вообще толком не мог представить себе этого столь важного для семейной истории места. И вот, наконец, убедился: Давос и ныне там. Тихий, ухоженный, благополучный.

Два важных события произошло в жизни Шуры, когда ему исполнилось 14 лет. И оба связаны с ростовским театром «Барокко». Однажды к ним домой пришел художник, представившийся Христианом Германовичем. Ему были заказаны декорации к какому-то спектаклю в этом театре, и Шуру Житомирского порекомендовали в качестве помощника – в округе знали, что парнишка в последнее время все сильнее увлекается рисованием. Он с восторгом согласился работать без всякой платы. С энтузиазмом огромной кистью малевал драконов и хризантемы на длинных холстинах. А заодно слушал весьма профессиональные советы «работодателя». Там же, в театре, завязался его первый роман. Тоненькая, хорошенькая Люсенька, актриса театра, была старше Шуры лет на шесть, но выглядели они сверстниками. Вечерами сидели на тихой Дмитриевской улице и целовались. Потом по темным улицам (фонари давно были перебиты) он провожал подружку в Нахичевань, далекий район на правом берегу Дона. Однажды, когда они вошли в переулок, где жила девушка, к ним подошел человек в кожанке с маузером у пояса. «Вот что, парень, – сказал он, – пойдешь назад, поворачивай направо за угол, да побыстрей». Через несколько минут за спиной Шуры раздались выстрелы, затем разрывы гранат. Разгорался форменный бой. Потом выяснилось, что заговорщики готовили переворот в Ростове, их выследили, и юная пара оказалась в эпицентре боевой операции. Конец их отношениям положила, однако, не эта драматическая ситуация, а драма более традиционная. Однажды Люсенька не пришла на свидание, и гордый юный ухажер не захотел ее больше видеть… Он еще не знал, что события, связанные с театром «Барокко», были для него глубоко символичны. Он был одновременно приобщен к искусству живописи и введен в мир, где преклонялись перед женской красотой и обаянием. Он не представлял, что отныне на всю жизнь служение искусству и поклонение женщине станут для него неразрывным целым, двумя половинками, которые будут питать друг друга. И еще один символ: оба события были связаны с театром, и театр спустя несколько лет сыграет важную роль в его будущей жизни.

Между тем Шура еще в Ростове. Он заканчивает школу. Берет уроки рисования у художника Силина. Оплачивает занятия либо скромными деньгами, либо кирпичиком черного хлеба: голод и разруха сделали хлеб твердой валютой. Получает заказ на рекламные плакаты и, окрыленный первым гонораром, а также небольшой выставкой его рисунков, отправляется на покорение Москвы. Мама Слава не без тревоги отпускает 18-летнего Шуру в далекую столицу. К поезду приносит корзинку крутых яиц, которыми ростовский гасконец распоряжается соответственно своему возрасту: из окна вагона обстреливает ими телеграфные столбы. Сколько раз он будет потом вспоминать эту корзинку! Но сейчас ему не до того. Он уже в столице и первое, что он делает на перроне, – рвет все рекомендательные письма, которыми его снабдили близкие в надежде, что на первых порах его приютит кто-то из знакомых. Ну, нет, он обойдется собственными силами! Пароход-то тогда на Дону удалось обогнать… И как ни странно, все как-то налаживается. Хотя, подъехав к студии АХРР (Ассоциация художников революционной России), он, выходя из трамвая, ступил в глубокую лужу, никто там не обратил внимания на мокрые обшлага и сандалии нового кандидата в студийцы. А вот рисунки глянулись. И началась учеба. Быстро установил связи в журналах, где делал иллюстрации к рассказам. Чуть позже это позволит снять комнату с двумя товарищами на Большой Спасской улице, о чем немного ниже.

А пока что судьба свела его с двумя братьями Церетели – Жоржем и Валерием. По словам отца, эти его дружки-сверстники «росли, как два борзых щенка, – бездумно и неприспособленно. Они приютили меня на огромном диване, где мы, не мешая друг другу, помещались втроем». Но главное, диван размещался в квартире Николая Михайловича Церетели, их знаменитого старшего брата, популярнейшего в те годы актера Камерного театра. У него была прекрасная библиотека, которой новоявленный покоритель Москвы жадно пользовался. Здесь же жил и друг Церетели-старшего Константин Георгиевич Сварожич, режиссер того же театра. Он занимался с актерами постановкой нормативного произношения и терпеливо исправлял ростовскую фонетику юного гостя. От прилипчивого южнорусского говора, от которого многие не могут избавиться всю жизнь (пример: Михаил Горбачев), с его интонациями, специфическими ударениями и «гхэканьем», у отца не осталось и намека. Его русский язык был идеальным. Он на всю жизнь сохранил признательность за это Сварожичу. И не только за это.

…Однажды поздно вечером Шура с Жоржем взломали рекламную витрину возле маленького кино, где шел немецкий фильм «Индийская гробница». И торжественно притащили свои трофеи: Шура – фотографию Конрада Вейдта, Жорж – фото Миа Мэй и замок от витрины. Константин Георгиевич преподал им серьезный урок, сказав: «Вот что, ребята. Если вы похитили фотографии ваших любимых актеров, это не кража – вы поклонники их искусства. А вот то, что принесли замок, – это воровство, немедленно отнесите его назад!».

Фото 1920-х годов

Вскоре бесшабашный красавец Валерий женился на начинающей актрисе и перебрался к ней. Камерный театр уехал на гастроли.

Вот что мне довелось как-то услышать:

…Мы с Жоржем остались вдвоем, и началась жизнь голодная, веселая, богемная. Мы ходили по контрамаркам к Мейерхольду, Таирову, на выставки ОСТа и были счастливы. Жорж делал попытки пополнить наш бюджет, зазывая старьевщиков и предлагая им принадлежавшие ему сюзане и медные подносы с эмалью. Отчаянно торговался с ними, но так никогда ничего им не продал, напоследок ругая их на неведомом мне, но понятном старьевщикам языке: они бежали от нас без оглядки. Когда совсем нечего было есть (как сгодилась бы мамина корзинка с крутыми яйцами!), мы шли через всю Москву пешком, потому что и на трамвай денег не было, к знакомым девушкам. Милые хозяйки лезли потихоньку в родительский буфет, угощали нас папиной водкой и бутербродами. Папе в графин добавляли воду… Жоржу все же пришлось пойти работать – осветителем сцены в тот же Камерный театр. И как солидный человек, он решил жениться. Но возникла проблема. Все три брата Церетели – дети бежавшего из России эмира Бухарского и старшей жены из его гарема. В документах Жоржа значилась его полная фамилия: Мансур-Мангит-Церетели. Папа невесты, инженер, к тому же католик, хотел отдать дочь за более устроенного в этой жизни человека. Мы посовещались, и я сел за пишущую машинку. Отстукал приглашение Жоржу на работу в Самарканд с очень приличным окладом. Разрезав текст на узкие полоски, наклеили «приглашение» на телеграфный бланк. Потом состряпали вторую телеграмму: мол, выезжайте срочно, подъемные на месте. Жорж получил деньги в театре за двухмесячный отпуск, купил черный костюм, по требованию тестя обвенчался в костеле и, что самое удивительное, уехал с женой в Самарканд. Может, он и сам поверил в эти телеграммы?.. Там он устроился на работу, и словно бы все наладилось, да какой-то полувоенный сотрудник стал слишком настойчиво ухаживать за его женой, буквально не давал ей проходу. Жорж, что называется, набил ему морду. Тот ответил по-советски: написал донос, сообщив, что его обидчик – сын бежавшего из России эмира, английский шпион и прибыл в Самарканд поднимать восстание. Милого Жоржа арестовали и по этапу отправили в Москву… Не такое уж безмятежное это было время. Даже для таких повес, какими были тогда мы.

Все это отец поведал мне как-то вечером, когда вернулся с работы и был очень грустным. Дело в том, что утром, по пути в редакцию, он попросил водителя (машина появилась у нас, когда отцу уже было поздновато ее осваивать) свернуть с Проспекта мира, рядом с которым мы тогда жили, на параллельную улицу, Вторую Мещанскую. Он хотел проехать мимо деревянного дома, где братья Церетели приютили его полвека назад. «Представляешь, – говорил он с грустью, – дом был уже наполовину разрушен. Могучий трактор тяжеленным ядром на тросе добивал этот дом, уничтожал мою юность. Похоже, он позвал меня попрощаться в последние свои минуты. Пятьдесят лет я не был здесь. И вот…»

Вновь обратимся к «Мечтам о прошлом и будущем». Рисунок: симпатичная белая крыска на столе у тарелки, ей, вроде, не предназначенной, – говорит, что речь идет о периоде холостяцкой жизни автора.

«Я вошел в комнату. “Рики!” – и из-под дивана выкатился белый комок, быстро взбежал по брюкам, по пиджаку ко мне на плечо и лизнул мне ухо. Это был третий член нашей семьи. Первый был Леонид, второй – я, третий – белая крыса Рики. Она была наша любимица и баловень. Ела с нами из одной тарелки и пила из одной чашки, в остальное время ловила мух на окне. Ночью она спала у кого-то из нас под одеялом, но иногда затевала такую беготню, что приходилось брать ее за хвост и выбрасывать.

Когда Лёлька ее принес, это был маленький мышонок, осторожно и с любопытством выглядывающий из нагрудного карманчика пиджака.

Однажды Рики пропала. Мы очень горевали. Прошло много дней. И как-то ночью мы услышали шумную беготню в комнате. Мы зажгли свет. И увидели Рики с целым выводком серых великовозрастных крысят. Мы переловили их и рассмотрели. Они были смешные с большими ушами. Рики очень волновалась. Мы отпустили крысят, и они вместе с Рики ушли под пол. Нам было грустно.

Но Рики вернулась!

Она оставила своего мужа и своих детей и вернулась к своим друзьям».

Остается пояснить, что «Лёлька», Леонид Резниченко, друг молодости Александра, бывал у нас дома и в послевоенные годы вместе со своей супругой Ниной Нечволодовой. Он был кинорежиссером, вместе с ней они стали авторами киносценария и книг о юности Ленина.

В годы учебы в студии АХРР делался упор на работу с обнаженной моделью. В перерыве, когда натурщица одевала халатик и снова превращалась в женщину, студийцы окружали Илью Ивановича Машкова, одного из любимых учителей, признанного мастера живописи. Задавали вопросы, ждали интересных мыслей. Однажды он сказал: «Ребята, вы даже не представляете, какие вы счастливые. Судьба послала вам замечательную профессию. Ведь это игра: бумага, краски, карандаши, кисти… Эта игра будет продолжаться всю вашу жизнь, да еще за это вам будут платить деньги…» Вспоминая об этих словах мастера, воспринятых студийцами тогда с восторгом, отец в задумчивости произнес: «Ван Гог застрелился, Врубель скончался в психиатрической лечебнице, Рембрандт умер нищим, Эль Греко не признан при жизни, Модильяни, Гоген – список можно продолжать до бесконечности. Ничего себе – игра… Высока цена расплаты таланта за проложенный новый путь, за предложенные новые условия игры».

В общей сложности отец учился рисунку десять лет. Ему повезло с учителями. Фундамент мастерства закладывался в Ростове. Здесь, как мы знаем, он брал уроки у художника Александра Силина, известного своими книжными иллюстрациями и экслибрисами. Сохранившиеся экслибрисы и изысканные графические миниатюры начинающего художника подтверждают: учитель смог раскрыть в юном подшефном явный талант. В канун отъезда в столицу в родном городе была организована небольшая, но зато персональная выставка Александра Житомирского.

Затем Москва. Определяющую роль в шлифовке мастерства сыграли последние полтора года у Владимира Андреевича Фаворского, которого отец называл «философом искусства». Все то, что я знаю о бумаге и карандаше, о природе и о модели, о монументальности и атмосфере, окружающей нас, говорил отец, дал мне он.

Колористика одного из основателей «Бубнового валета» Машкова эхом отзовется в последние годы жизни, когда отец, отложив в сторону любимый черный фломастер, создаст большую серию праздничных, насыщенных ярким цветом гуашей. А вот занятия у мэтра графики Фаворского дали о себе знать уже в ранних московских рисунках вчерашнего ростовчанина. Это позволило молодому художнику быстро освоиться во многих редакциях, создавать выразительные и точные иллюстрации. Первые пять лет он делал их в основном для журналов «Пролетарий связи», «Смена», «Осоавиахим», для нескольких журналов, выходивших в издательско-полиграфическом объединении «Молодая гвардия», для журналов «Строим», «Рост», затем для «Индустрии социализма». Освоив карикатуру, он стал делать шаржи и сатирические рисунки для «Рабочей газеты» и «Труда». Появились заказы на плакаты – от «Изогиза» и «Интуриста». И тут он ощутил, что убедительности может придать использование документа, фотографии. Он и прежде любил на досуге сооружать с помощью ножниц и клея необычные фотокомпозиции, скорее шутливые, чем насыщенные большим смыслом. В эти годы он испытывал особый прилив творческой энергии, поскольку в 1931 году произошло событие, определившее всю его последующую жизнь.

Первого марта 1931 года, сидя за столиком ресторана в Доме печати (впоследствии Дом журналистов), они с приятелем отмечали не столько наступление весны, сколько получение им гонорара. Это позволило им, сильно голодавшим в последние дни, заказать обед, достойный Гаргантюа, и методично расправляться с ним, наверстывая упущенное. За этим занятием их застала пара – золотоволосая светлоглазая девушка со спутником, который им был, к счастью, знаком. К счастью – потому что Шура даже оторвался от лицезрения очередного поданного блюда. Ее красота поразила его, хотя он и продолжил отдавать должное ароматной еде. Сидя за соседним столиком, девушка незаметно наблюдала за уничтожением немыслимого раблезианского обеда. Что, как выяснилось, произвело на нее неожиданно сильное впечатление. В итоге вся четверка оказалась за одним столиком, а проводить себя девушка, которую звали Эрикой, позволила Шуре. Они встречались каждый следующий день. Через неделю, восьмого марта 1931 года, они шли по улице, и отец увидел ЗАГС. Вопросительный взгляд, улыбка одними глазами в ответ, и вот они предстали перед регистраторшей. «Но для заключения брака требуется свидетель», – напомнила им старавшаяся выглядеть строгой дама. Жених выкатился из ЗАГСа на улицу, остановил проходившего мимо парня. «Документ с собой?» – «Да, профсоюзный билет». – «Будешь нашим свидетелем!». Парень не возражал. Отец запомнил и его фамилию – Синицын, Коля.

Теперь можно было официально «привести в дом» жену. Обитель художника находилась в самом центре Москвы, на Пименовской улице. Сюда он перебрался с тогдашней окраины, с улицы Большая Спасская, где вместе с двумя приятелями-ростовчанами снимал комнату. Шура обычно работал за столом, и хозяин квартиры, Иван Ферапонтович, любил зайти и расхаживать у него за спиной. Если был трезв, восхищался, говоря: «Умей я так, давно бы разбогател». Но чаще бывал навеселе и требовал, чтобы отец продолжил с ним застолье. Отказ воспринимал как оскорбление. Однажды так саданул по дну бутылки с пивом, что пена залила работу, над которой отец трудился неделю. В другой раз в отместку за отказ бросить «свои картинки» и взяться за стаканы пошел и вывернул пробки на электрощитке. Срочный заказ был сорван – в темноте много не нарисуешь. Если с тем, что хозяйский сын до этого растолок в ступке набор плиточек купленной им прекрасной акварели фирмы «Гюнтер Вагнер», отец еще смирился, то хамства он терпеть больше не собирался. По странному стечению обстоятельств именно на следующий день он встретил на улице в центре парня, которого все звали «Гудермес». Тот тоже был из Ростова, учился в параллельном классе. Выяснилось, что он отбывает обратно в Ростов, освобождая комнату на Пименовской улице. Так отец оказался в «хоромах» площадью шесть квадратных метров. Рядом была старинная церковь Св. Пимена, и в их разговорах улица превратилась в «Санкт-Пимен стрит». Один метр из шести в комнате занимала кирпичная печь, потолок был косой, достать до него рукой можно было, не поднимаясь на цыпочки. Два окна освещали письменный стол, стул, маленький шкафчик с книгами и матрас на двух ящиках, покрытый ковром наподобие дивана. На ковре восседали две куклы – негритенок и обезьяна, которые отец смастерил сам. Их звали Пип и Хэп-Хэп. За комнату хозяйка брала 40 рублей, что на рубеже 20-х и 30-х годов было большой суммой. Но хозяйка любила еще и воровать сахар. Во время одной из таких вылазок она разбила старинный бокал, отцовскую гордость, память о его бабушке… Жалкий скарб молодого художника умещался в чемодане под «диваном». Одежде он не придавал никакого значения, тратил деньги на книги. За столом было сделано немало иллюстраций. И еще одна деталь: комната запиралась на крючок, что было немаловажно. Вскоре дверь (изнутри) украсила прибитая гвоздем кружевная комбинация, которую забыла одна из подружек. С приятельницами всегда складывались добрые и не слишком обязывающие отношения. Еще не затихли отзвуки коллонтаевских идей о свободной любви, не наступили сталинские холода.

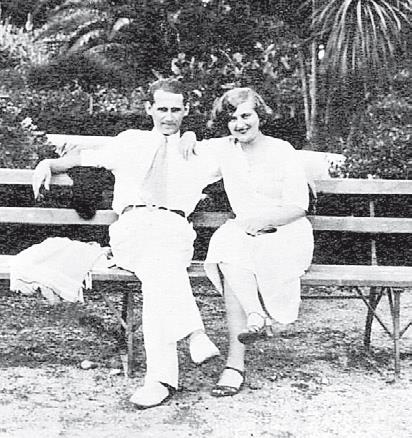

Молодожены. Гагры.1931

Молодая семья

Но конечно, перед въездом в эту обитель супруги комнату пришлось очистить от следов холостяцкой жизни.

Из записок отца 80-х годов:

«На Пименовской мы прожили два счастливых года. Мне было 24, Эрике еще не исполнилось 20. Потом мы жили вместе 55 лет. В последние годы у нас была трехкомнатная квартира, но в памяти моей как светлое безоблачное счастье стоят два чудесных года в шестиметровой комнате, из которой мы мечтали вырваться.

У Эрики были светлые волосы, светлые глаза, обаятельная и добрая улыбка. Она была красивая и умная. Мы вылепили друг друга как могли. У нас во всем сходились вкусы. Она была другом и постоянным моим спутником».

Свадьбу как таковую устраивать не стали. Они были современными людьми и не слишком чтили ритуалы. На другой день зашел один знакомый, принес вина. Выпили за новую жизнь. А вскоре появился очень важный заказ – от незадолго до того созданного «Интуриста» на плакат, рекламирующий отдых в Кисловодске. Недолго думая, отец поместил в центр композиции симпатичную молодую пару, излучающую счастье, по-видимому, от возможности отдохнуть на таком замечательном курорте, представленном в виде фона. Излишне говорить, что пара лучилась счастьем вовсе по другому поводу: на фото был запечатлен автор плаката с молодой женой. Впоследствии они не раз использовали этот фотоплакат (кстати, один из первых официальных фотомонтажей отца), когда, приехав отдыхать, наталкивались в гостинице на табличку «Мест нет». Плакат висел в холле каждой гостиницы. Надо было лишь подойти к нему и принять те же позы, что и на фото. Номер для них находился мгновенно. Так было, к примеру, в отеле «Гагрипш» в Гаграх, куда они вскоре укатили.

Описание всех этих важнейших событий в жизни молодого Александра Житомирского вовсе не означает, что мы забыли о книге – семейной реликвии. Все сказанное выше перекидывает мостик к следующей записи, соседствующей с изображением пары, сидящей в кафе у кромки воды:

«Море было прозрачнее стекла, сотни белоснежных глянцевых рыбок устраивали футбольный матч с кусками хлеба. Их лениво бросала в воду моя любимая».

И рядом: «Мне грустно и легко. / Печаль моя светла. / Мне грустно оттого, / Что я люблю тебя. / Тебя, тебя одну…». Это, если так можно выразиться, Пушкин в авторской редакции. Мы должны помнить, что записи делались глубокой ночью, после тяжелейшего редакционного дня, а то еще и после дежурства на крыше под падающими окрест немецкими зажигательными бомбами. Но в силе чувств этот текст не уступает стансам великого поэта.

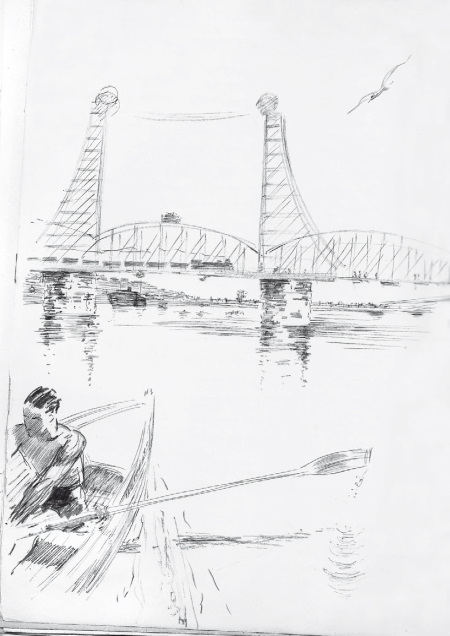

Новый рисунок: беззаботная пара, где-то в предгорьях кормящая буйволицу. И короткая запись:

«От нестерпимой жары и соленого запаха моря пассажиры немного одурели. На автобусном привале в Псырцхе разбрелись кто куда. Вот тут-то, на шоссе мы и встретились с этой буйволицей.

Нам было хорошо. Мы были счастливы.

Причина нашего счастья выглядела необычайно. Это – глаза буйволицы. Глаза ярко-голубого цвета, с ресницами как занавески и черными узкими кошачьими зрачками.

Ты ведь на всю жизнь запомнила эту буйволицу, правда, дорогая?

Мы ехали в Синоп».

А вот другое воспоминание на той же лирической волне:

«Помнишь, дорогая, ты ждала меня в Тифлисе? Я ехал по Военно-грузинской дороге. Шофер был отчаянный грузин. Щель в радиаторе, на которую он махнул рукой еще во Владикавказе, превратилась в здоровенную дыру. Не обращая внимания на крутые повороты, он несся от ручейка к ручейку, а между ними, завидя очередного пастуха, отбирал у него глиняный кувшин и лил холодную воду в раскаленный, дымящийся радиатор. Бешеная гонка, с долгими синкопами. Мой спутник – летчик, уверял, что шофер всех нас угробит… На перевале было холодно. Я отдал плащ жене летчика. Ущелья и скалы, мосты и руины мелькали по сторонам, и только белая вершина Казбека неотступно следовала за нами. Это была хорошая поездка».

И – полосный рисунок с несущимся по краю пропасти ландо.

Еще одна зарисовка – и художественная, и текстовая – тоже связана с кавказскими дорогами, но относится к холостяцкому периоду жизни Александра.

«Откуда-то на шоссе выбежала большая черная абхазская овчарка и пошла ровным пластичным галопом метрах в тридцати впереди нашей машины. Мы начали посмеиваться над шофером: ему, мол, не обогнать собаку. Он прибавил скорость. Собака прибавила столько же, как будто бы и не ускоряя шага, продолжая бег. Дистанция между нами не уменьшалась. Со мной в машине были красивые спутницы. Мы продолжали подшучивать. Шофер-абхазец, окончательно закипев, выжал из машины предельную скорость. Как он нас не вывернул, непонятно. Овчарка спокойно и размашисто бежала впереди машины. Неизвестно, чем бы закончилась эта гонка, но дорога вдруг разветвилась, и собака пошла правым рукавом, в горы, по своим собачьим делам. Шофер, злой как собака, молнией пронесся через Сочи. Сквозь деревья мелькнула Ривьера. Мы вышли у вокзала, что-то выпили и вошли в вагон. Я забросил чемоданы наверх и опустил широкое зеркальное окно. Мы хорошо провели лето. Мы ехали домой, к карандашам и бумаге, к суете редакций, к выставкам и театрам, к вечерним кафе, к московским друзьям».

А это яркое иллюстрированное воспоминание относится ко времени после 1931 года, когда Шура и Эрика, его любимая Лялька, были уже вместе.

«Батум всегда лежал на нашем пути, и мы проводили там несколько дней. Всякий раз мы давали себе слово приехать в Батум надолго. И всегда нам это не удавалось. Может быть, потому нам было там так хорошо?

Ты помнишь старый Батум, которого еще не коснулась цивилизация?

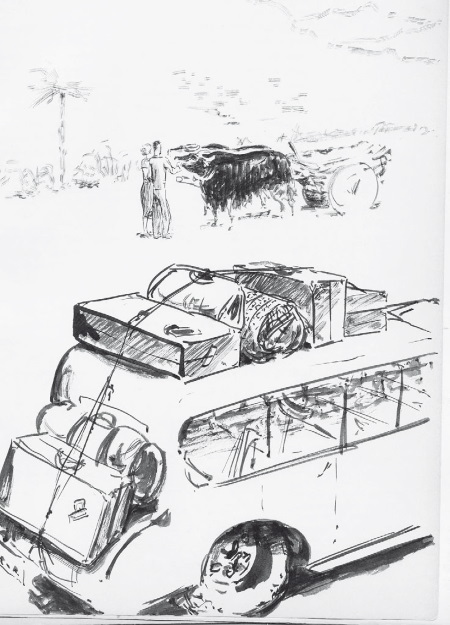

Муэдзин на рассвете кричал с минарета что-то непонятное пронзительным высоким голосом, и нежный голубой туман становился вдвое нежней.

Ты спала. Я запирал дверь нашего номера на ключ и уходил на турецкий базар за персиками. Однажды я принес оттуда серьгу. Большую серебряную серьгу, причудливо чеканенную, с голубой бирюзой.

Потом был Костя, начальник погранохраны. Он рассказал нам, что с контрабандистами покончено. Неуловимыми были только два бандита – братья. Они переходили границу, когда хотели и где хотели. Костя охотился за ними год. Мы ели с ним шашлык и пили вино и потом пошли к нему в гости. А ночью его вызвали по телефону. Он сказал, что братьев выследили и поехал руководить операцией. Теплоход нас увез утром. Мы так и не узнали никогда, чем окончилась эта ночь для Кости, и жива ли еще романтика батумской границы».

И чуть отдельно продолжение:

«…Батум навсегда утонул в голубых гортензиях. Ты помнишь, Лялька? Наш теплоход уходил из порта, и мы не знали, куда деть охапки гортензий. Потом я их рассовал повсюду. В умывальнике, в кувшине, в стаканах, в никелированных кронштейнах, в дверной ручке – везде были гортензии. Мы не могли напиться и умыться. Это было цветочное бедствие…».

Разумеется, спасательный круг памяти помогал извлечь из ее недр самое приятное. Но ведь не всегда же был гостеприимный юг, с его цветами и шелестом волн. В рукописную книгу не вошли некоторые другие воспоминания, которыми отец делился со мной.

Позволю себе привести такую историю из тех давних времен. Кавказ в ней тоже мимоходом упоминается:

«“Шура, вы мне друг? – сказал Григорьев и положил браунинг в карман. – Значит, вы должны пойти со мной”. В прошлом он был красным партизаном и поэтому имел пистолет. Красавица Эмилия, сестра Эрики, бросила мужа и ушла к Григорьеву. Теперь она снова вернулась к мужу. Мое средневековое представление о дружбе заставило меня сопровождать Григорьева. Он ехал выяснять отношения с мужем Милки, как мы все звали Эмилию.

Пришли. И атмосфера там сразу накалилась. У мужа тоже имелся пистолет. Я отобрал у обоих оружие, забрал Милку и, уходя, сказал: “Мы вам не будем мешать”. Отвез Милку к ее друзьям и вернулся домой на Пименовскую. Взволнованная Эрика кинулась мне на шею. “Осторожно!” – сказал я и достал из карманов “конфискованное” мною оружие. Один пистолет я вскоре вернул, а второй пробыл у меня некоторое время и неожиданно спас жизнь человеку, лица которого я не видел.

Случилось это так. Эрика уехала с родителями на Кавказ отдыхать, а я задержался на две недели, чтобы закончить иллюстрации к книге. Работать я любил поздно ночью. Стол стоял между двумя открытыми окнами. За окнами – теплая летняя ночь и тишина Щемиловского тупика, куда они и выходили. Через дорогу – двор, окруженный старыми двухэтажными домами. В одном из них – большие двойные окна, очевидно, это был купеческий особняк. Вот декорации, на фоне которых разыгралась драма в стиле Островского.

Во дворе происходило любовное свидание, нежный шепот и отдельные слова развлекали меня. Потом они расстались. По шагам и скрипу дверей было ясно, что героиня ушла в маленький домик у входа во двор, а герой удалился в особняк в глубине двора… Вскоре пьяными шагами вернулся домой муж. В домике произошло довольно шумное объяснение. Муж был выгнан во двор и, несмотря на очень позднее время, пошел будить любовника. В особняке была крытая деревянная лестница. Он долго стучал в дверь на втором этаже. Наконец дверь открылась, и… он с грохотом был спущен с лестницы… Видимо, водка, ревность и обида совсем лишили его разума. Он подходил к большим окнам и двумя кулаками бил стекла. Во двор высыпали разбуженные, разъяренные жильцы первого этажа и начали смертным боем охаживать бедолагу. Я понял, что его убьют. Потушил в моей комнате свет, взял браунинг, выстрелил в небо. В ночи выстрел грохнул громоподобно. Воспользовавшись замешательством, бедняга вырвался, побежал по проулку, вся ватага за ним. Очевидно, они его не догнали. Через некоторое время вернулись и еще долго возбужденно обменивались во дворе, кто как бил: “Я его сапогами”, “А я сковородкой по кумполу”… Потом пришел милиционер. Жильцы ему дружно врали, что этот пьяница два раза стрелял им в окна, перебил стекла… Я ничего не мог сказать – разрешения на оружие у меня не было. Но совесть моя была чиста: этот выстрел спас жизнь – единственное, что оставалось у несчастного бедолаги».

Но вернемся к семейной реликвии…

Прекрасные дни отдыха на юге вновь и вновь становятся убежищем от сверхнапряжения военного времени.

«Потом в Батум пришла цивилизация. Она пришла по асфальтированным дорогам, воткнула над милиционерами бамбуковые зонты с зелеными лампочками, обежала крохотными фонтанами клумбы экзотичных цветов, раскинулась шезлонгами на пляже, построила новую гостиницу и оевропеила порт.

И Батум стал по-новому хорош.

…Кусочки турецкого шашлыка, помидоры желтого цвета, персики невероятного размера – в Батуме все было невероятно вкусно. Но потом мы познакомились с королем. Назывался он “чанах”.

Ты помнишь, Лялька?

Мы пришли на поплавок, за пустыми столами сидели аборигены, и все чего-то ждали. Потом перед каждым поставили дымящийся глиняный горшочек. Мы робко заказали себе то же и узнали, что такое пища богов! Мы каждый день приходили на поплавок есть чанах».

Судя по сопутствующему рисунку, Шура еще и катал свою Ляльку, мою будущую маму, по морю на лодке.

Счастьем лучится и следующий рисунок: узнаваемая пара впитывает лучи солнца, которые, пробившись сквозь тучи, заливают море и горы.

«Я не могу расстаться с тобой, Батум. Слишком большое место ты занял в моем сердце. Разве можно забыть этот бред архитектора, этот пятнадцатикилометровый пляж в Кобулети? Природа способна на самое невероятное, и здесь она доказала это в полной мере. Масштаб и романтика – вот что врезает в память этот пейзаж. Прямая стрела пляжа упирается в синий профиль гор. И дальше еще профиль гор уже лиловых, и еще, и еще, и потом чуть голубеют, как мираж, горы в Турции. И большое море – море, прикинувшееся океаном. И большое небо. Небо с библейскими тучами, сквозь которые острыми золотыми мечами вечернее солнце упирается в горизонт.

Начиная со второй половины 20-х годов художник иллюстрирует и оформляет ряд журналов