Исследуемая территория: феноменология и нейропсихология

Проводя исследование, мы преобразуем неопределенный статус и значение неизвестной вещи во что-то определенное. В худшем случае мы отмечаем, что она не таит угрозы и не сулит наказания, в лучшем – используем ее в собственных целях и/или классифицируем как полезную. Животные совершают это преобразование, выполняя реальные действия. Они строят свои миры, меняя местонахождение и повадки перед лицом неизвестного и нанося на карту последствия таких перемен с точки зрения эмоциональной или побудительной значимости. Когда животное сталкивается с неожиданной ситуацией, например с новым объектом, помещенным в клетку, оно сначала замирает и наблюдает. Затем зверек начинает медленно двигаться на безопасном расстоянии, отслеживая реакцию нового существа на свои осторожные исследовательские действия, если не происходит ничего страшного (карающего или дополнительно угрожающего), пока он остается неподвижным. Возможно, животное принюхивается или царапается, пытаясь определить, принесет ли это действие пользу (или вред). Оно наносит на карту полезность и значимость объекта, воспринимаемые в связи с его текущей деятельностью (или возможными моделями деятельности в будущем). Зверек выстраивает свой мир значений из информации, получаемой в ходе (как следствие) продолжающегося исследовательского поведения. Применение экспериментальных поисковых программ, в основном извлеченных из хранилища усвоенного (скопированного) и инстинктивного поведения или проявляющихся в виде проб и ошибок, предполагает перестройку поведения (исследования, игры) и последующее преобразование чувственных и эмоциональных исходных данных. Когда животное активно изучает что-то новое, оно изменяет чувственные качества и побудительное значение этого аспекта личного опыта, основываясь на своем исследовании. Это означает, что оно проявляет различные формы поведения в той или иной загадочной ситуации и следит за результатами. Именно организованное толкование этих результатов и поведения, которое их порождает, составляют его мир – прошлое, настоящее и будущее (в сочетании, разумеется, с неизвестным, которое постоянно вытесняет способность к представлению).

Можно сказать, что животное выявляет чувственные и эмоциональные свойства объекта или даже порождает их благодаря своей способности к творческому исследованию. Структура физиологии относительно простых животных, в отличие от высокоорганизованных приматов или человека, ограничивает их поведение. Например, крыса не может взять что-то в лапы и детально изучить. К тому же зрительные способности не позволяют ей надолго сосредоточиваться на мелких чертах, которые может воспринимать человек. У приматов навык хватания развит гораздо лучше, что позволяет им проводить более подробные исследования. Кроме того, у них относительно развита префронтальная кора. Это означает, что высокоорганизованные животные могут выявлять больше непосредственных особенностей окружающего мира – они уже способны моделировать и действовать. Префронтальная кора является новейшей частью двигательной области мозга, она «выросла» из центров прямого управления движением в ходе эволюции. Более сложное развитие префронтальных центров отчасти обусловливает повышенную способность к абстрактному исследованию в отсутствие реального движения. Высшие животные могут наблюдать за другими и учиться, анализировать чужие действия, прежде чем их перенять. Это также означает повышенную способность к мышлению, рассматриваемому как абстрактное действие и представление. Действие и мысль порождают явления. Новые поступки и мысли порождают новые явления. Поэтому творческое исследование, конкретное и абстрактное, непосредственно связано с нашим существованием. Увеличение возможностей для исследования означает жизнь в качественно ином, даже новом мире. Все эти рассуждения подразумевают, что высшие животные, проявляющие гибкость поведения, обитают в более сложной вселенной (или даже выстраивают ее).

Строение коры (префронтальной и не только) у людей совершенно уникально. Наш мозг обладает большой массой и, что более важно, сложной структурой. Различные показатели его развития использовались для обозначения характера связи мозга с интеллектом. Один критерий оценки – это чистая масса, другой – количество извилин. На первый критерий влияют размеры животного. У крупных особей, как правило, мозг весит довольно много, но это не обязательно делает их умнее. Отношение массы тела к массе мозга составляет коэффициент энцефализации – общий приблизительный показатель интеллекта. Но есть и дополнительный полезный критерий – количество извилин. Площадь поверхности серого вещества, которое теоретически выполняет бо́льшую часть умственной работы, значительно увеличена благодаря образованию на ней складок. Некоторые представители семейства китообразных (дельфины и киты) имеют коэффициенты энцефализации, сходные с человеческими, и поверхность их мозга более извилиста, хотя толщина неокортекса у этих животных примерно вдвое меньше, чем у людей. Изучение нервного развития столь высокого уровня родило предположения о потенциальном сверхчеловеческом диапазоне способностей китообразных. Однако именно структура и организация коры головного мозга, а не просто его масса (даже относительная) или площадь поверхности, наиболее четко определяют природу и широту опыта и интеллектуальных возможностей вида. В частности, речь идет о воплощении тела в мозге. Структура мозга обязательно отражает телесное развитие, несмотря на древнюю презумпцию независимости духа и материи (души и тела, или разума и тела), потому что тело в первичном смысле является средой, к которой приспособился мозг.

Рис. 10. Двигательный гомункулус (проекция тела на двигательную область коры головного мозга)

Тело особым образом представлено в неокортексе. Эта связь часто изображается в виде гомункулус (схемы тела человека, отраженной в теменной доле головного мозга), или маленького человечка. Гомункулус был открыт Уайлдером Пенфилдом. Чтобы выяснить, как работают различные участки мозга, он точечно стимулировал электрическими импульсами поверхность коры своих нейрохирургических пациентов и наносил на карту результаты исследований. Эта кропотливая работа помогла ему минимизировать возможный ущерб при попытках хирургического лечения эпилепсии, рака или других форм аномалий мозга. Он воздействовал на поверхность мозга своих (бодрствующих) пациентов электродом (на нейрохирургических операциях люди часто остаются в сознании, так как мозг не чувствует боли). Далее ученый либо сам отмечал результаты, либо спрашивал пациента, что тот испытал. Иногда такая стимуляция вызывала видения, иногда – воспоминания, иногда – движение или ощущения. Таким образом, Пенфилд определил, как тело соотносится с центральной нервной системой – как оно воплощается, так сказать, во внутрипсихическом представлении. Он установил, например, что схемы тела человека, отраженные в теменной доле головного мозга, бывают двух видов: двигательные и чувственные. Первый связан с первичной зоной двигательной системы, второй – с первичной зоной области системы органов чувств. Двигательный гомункулус схематически изображен на рисунке 10. Он представляет наибольший интерес, поскольку наше исследование сосредоточено на двигательных процессах. Двигательный гомункулус – очень странное маленькое «существо». Его лицо (особенно рот и язык) и руки (особенно большие пальцы) совершенно непропорциональны остальным частям «тела». Это связано с тем, что сравнительно больши́е участки двигательной (и чувственной, если уж на то пошло) коры головного мозга контролируют наши лицо и руки, которые выполняют огромное количество сложных и изощренных операций. Двигательный гомункулус – интересная фигура. Его можно рассматривать как тело в той степени, в какой оно имеет отношение к мозгу. Также полезно изучать структуру гомункулуса. В некотором глубинном смысле он представляет нашу сущность, выражающуюся в эмоциях и поведении.

Это самая выдающаяся характеристика двигательного гомункулуса. Возьмем, к примеру, крупные ладони с развитыми большими пальцами, которые одновременно являются определяющей чертой человеческого существа. Способность исследовать свойства больших и малых объектов (присущая только высшим приматам) и управлять ими создает почву для выявления расширенного диапазона их свойств и использования в качестве инструментов (для более полного преобразования их бесконечного потенциала в определяемую действительность). Рука, которая дополнительно дублирует действия и функции объектов, также позволяет сначала подражать (и указывать), а затем и создавать полноценное словесное представление. Водя пером по бумаге, рука позволяет людям передавать свои способности другим на большие расстояния (временные и пространственные) (а также расширять исследование в процессе письма, которое является мышлением, опосредованным рукой). Даже развитие разговорного языка – высшего аналитического двигательного навыка – можно было бы с полным основанием рассматривать как абстрактное расширение способности людей разбирать вещи на части, а затем снова собирать. Взаимодействие между рукой и мозгом буквально позволило человеку изменить структуру мира. Этот первичный факт необходимо учитывать при рассмотрении структуры и функций мозга. Дельфин или кит имеют большой, сложный мозг – высокоразвитую нервную систему, но они не могут формировать свой мир. Они как бы заперты в обтекаемую колбу, предназначенную для жизни в океане, и не в силах напрямую производить сложные изменения формы своей материальной среды. Поэтому мозг китообразных вряд ли готов выполнять какую-либо традиционно творческую функцию (на самом деле, как можно догадаться, ему недостает сложной структурной организации мозга приматов).

Рука представляет собой самое очевидное и, возможно, самое важное отличие человека от других видов. Но его наиболее яркой отличительной чертой скорее является «стиль», или «мелодия», адаптации, который характеризует индивидуальность личности. Речь идет об особенности приспособления к исследованию неизвестного в обществе для (опосредованного речью) создания, разработки, запоминания, описания и последующей передачи новых шаблонов поведения и для представления (часто непривычных) последствий применения этих шаблонов. Сама рука стала более полезной благодаря развитию прямохождения, которое расширило зрительный диапазон и избавило верхнюю часть тела от необходимости двигаться. Тонкая мускулатура лица, губ и языка – опять-таки чрезмерно выраженная у двигательного гомункулуса – помогала освоить искусство общения. Развитие ясного разговорного языка чрезвычайно расширило возможности коммуникации. Благодаря все более детальному обмену информацией, общие ресурсы стали индивидуальными, и наоборот. Этот процесс обратной связи значительно расширил полезные функции руки и фактически наделил каждую руку способностью, по крайней мере потенциальной, любой другой руки, существующей в настоящее время или ранее. Эволюция ограниченного центрального поля зрения, которое расширилось в десять тысяч раз в первичном зрительном центре и дополнительно представлено в обоих полушариях мозга, в нескольких сложноорганизованных участках коры, имела жизненно важное значение для развития языка визуального общения: она позволяла осуществлять тщательное наблюдение и упрощала сбор подробной информации. Благодаря рукам и глазам homo sapiens смогли орудовать предметами, что качественно отличало человека разумного от любого другого животного. Мы можем узнать, как выглядят вещи при различных, произвольно созданных или случайных (но все же рассматриваемых) условиях: вверх ногами, в полете, ударяясь о другие вещи, разбиваясь на куски, нагреваясь в огне и т. д. Вместе руки и глаза позволили людям исследовать и анализировать (возникающую) природу вещей. Эта способность, революционная по своей природе, была значительно расширена с возникновением языка жестов и затем устного (и письменного) языка.

Стиль адаптации человека простирается от явно физического к более тонкому психологическому. Например, феномен сознания – возможно, определяющая черта нашего вида – каким-то неизвестным образом связан с широтой клеточной активации в неокортексе. Таким образом, части тела с больши́ми областями представительства в коре головного мозга также более полно представлены в сознании (по крайней мере, в потенциале). Сравните для наглядности нашу способность управлять рукой и, например, спиной (которая развита гораздо меньше). Также очевидно, что сознание расширяется или обостряется в ходе деятельности, направленной на повышение умения приспосабливаться в ходе творческого исследования. Обработка новой или иной интересной информации, поступающей от органов чувств, которая связана с ориентировочным комплексом, усиленным осознанием и особой сосредоточенностью, активизирует больши́е участки неокортекса. Кора головного мозга также начинает активно работать на этапе практического приобретения навыков, когда требуется осознание, чтобы обрести контроль. По мере того как движение становится привычным и автоматическим либо когда чувственная информация теряет интерес или утрачивает новизну, область возбуждения мозга уменьшается в размерах. Наконец, как уже отмечалось ранее, активацию корковых систем во время психомоторной исследовательской деятельности перед лицом неизвестного, по-видимому, сопровождает сильное внутреннее удовольствие. Работа этих систем, очевидно, частично стимулируется нейромедиатором – дофамином, который участвует в формировании индивидуальной поведенческой реакции на сигналы вознаграждения, проявляющейся в виде надежды, любопытства или активного возбуждения.

Люди наделены способностью к исследованию, классификации и последующему общению, которая качественно отличается возможностей любых других животных. Физическое строение homo sapiens идеально для исследования и распространения результатов такого исследования. Духовно – психологически – человек обладает врожденной способностью получать истинное удовольствие от такой деятельности. Наши телесные свойства – то, что мы есть (способности руки в сочетании с другими физиологическими особенностями человека), – определяют то, кто мы есть, и позволяют нам бесконечно выделять что-то новое из ранее привычных и предсказуемых деталей опыта. Для нас объект – любой объект – это источник безграничных возможностей (или, по крайней мере, возможностей, ограниченных уникальной способностью к исследованию чего-либо в данную минуту). Примитивные животные выполняют простые операции и населяют мир, свойства которого одинаково ограниченны (мир, где бо́льшая часть «информации» остается «скрытой»). Люди могут совершать действия – разбирать и собирать – с гораздо большей легкостью, чем любое другое живое существо. Кроме того, наша способность к словесному и бессловесному общению невероятно облегчает исследование и последующий выбор способов приспособления.

Мышление во многих случаях можно рассматривать как абстрактную форму исследования – как способность изучать без необходимости напрямую совершать двигательные действия. Абстрактный анализ (вербальный и невербальный) неожиданного или нового играет для человека гораздо большую роль, чем для животных, ведь зачастую он гораздо важнее самого действия. Только когда эта система терпит полный или частичный крах либо когда она играет с людьми злую шутку (усиливая значимость или потенциальную опасность неизвестного посредством окончательной, но «ложной» негативной маркировки), нам приходится совершать активное исследование (или активное избегание), полное ограничений и опасностей. Замена потенциально рискованного исследовательского действия все более гибким и абстрактным мышлением означает возможность расширения знаний без непосредственного столкновения с опасностью – и составляет одно из главных преимуществ развития интеллекта. Присущее человеку образное мышление быстро развивалось параллельно с количественной и качественной эволюцией мозга. Мы можем делиться друг с другом результатами и толкованиями наших действий (и приемами их совершения), преодолевая огромные барьеры пространства и времени. Умение определять свойства вещей, обозначать их словами и передавать информацию при общении, в свою очередь, резко повышает нашу способность к исследованию (поскольку мы имеем доступ ко всем коммуникативным стратегиям и схемам толкования, которые создаются в ходе творческой деятельности других и накапливаются с течением времени). Проще говоря, мы смогли открыть больше особенностей окружающего мира.

Лично мне кажется, что стоит признать ограниченность этой точки зрения и подготовить почву для понимания того, что новые методы и способы толкования буквально порождают новые явления. Слово позволяет разграничивать мышление и значительно расширяет возможности исследования. В результате этого постоянно перестраивается и обновляется мир человеческого опыта. Таким образом, слово всегда порождает творение.

Способность создавать новые модели поведения и способы толкования в ответ на появление неизвестного можно рассматривать как первичный признак человеческого сознания – и даже человеческого существа. Участие в этом процессе буквально позволяет нам вытесывать мир из однообразной глыбы ненаблюдаемого и необъяснимого существования – формы бытия, которая существует лишь гипотетически как необходимый вымысел; формы, в которой нет места опытному восприятию и о которой невозможно ничего точно утверждать. Мы «вытесываем» мир, когда напрямую взаимодействуем с неизвестным – прежде всего, с помощью рук, которые позволяют манипулировать вещами, выявлять их чувственные характеристики и, самое главное, менять их важность, придавать им новую, более высокую ценность. Люди умеют ловко совершать действия. Благодаря этому мы смогли радикально изменить природу нашего опыта. Столь же уникальной при этом является способность человека к абстрактному исследованию, которое есть мысль о действии (и его последствиях) в отсутствие действия (и его последствий). То, как мы проводим абстрактное исследование, кажется столь же тесно связанным с физиологическими структурами мозга, как манера движения во время обычного исследования. В новых обстоятельствах на результат нашего поведения влияют системы, управляющие страхом, а также соответствующими торможением, надеждой и активацией. То же самое происходит, когда мы мыслим абстрактно, даже когда думаем о том, как размышляют другие.

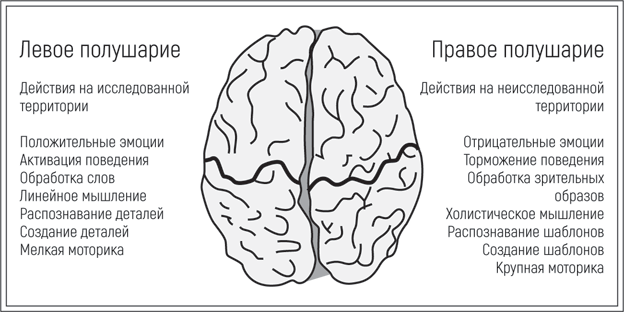

У животных исследование – это прежде всего движение. Они должны перемещаться вокруг незнакомого, чтобы хоть как-то его осознать – определить его эмоциональную значимость и чувственную природу. Это кружение является следствием взаимодействия между взаимно регулирующими или тормозящими оценочными системами, в обязанности которых входит определение возможной опасности или угрозы и потенциального удовлетворения или многообещающего будущего. У человека каждая из этих систем, по-видимому, в ходе естественного развития доминирует над одним из сдвоенных корковых полушарий: правое управляет реакцией на угрозу (и на наказание), левое – реакцией на обещание и, возможно, (хотя и гораздо менее четко) на удовлетворение. Это в основном означает, что правое полушарие управляет нашими первоначальными реакциями на неизвестное, а левое более приспособлено для совершения действий, пока мы знаем, что делаем. Отчасти это объясняется тем, что все тщательно исследованное нами оказалось многообещающим или приносящим удовлетворение (или по крайней мере незначительным). Если там, где мы должны находиться, все еще скрываются угроза или наказание, значит, мы недостаточно изменили поведение, чтобы приспособиться к ситуации (и не одержали победу над неожиданным). Мы не смогли изменить действия, чтобы получить от окружающей среды – на самом деле от неизвестного – те желанные последствия.

Ричард Дэвидсон и его коллеги исследовали взаимосвязь между характером электрической активности коры головного мозга и перепадами настроения у взрослых и детей. Они пришли к выводу, что два полушария человеческого мозга связаны с выражением разных эмоций – по крайней мере, это касается лобных областей. Признаки положительных эмоций (например, искренняя улыбка у младенцев) сопровождаются повышенной сравнительной активацией левой части лобной коры. Негативные состояния (например, при хронической депрессии), напротив, сопровождаются повышенной активацией ее правой части. Это общее утверждение имеет существенные дополнительные доказательства. Проще говоря, оказывается, что два полушария мозга по-разному приспособлены (1) для работы на неисследованной территории, где природа и значимость вещей остаются неопределенными, и (2) для работы на исследуемой территории, где вещи и явления были обозначены как незначительные или положительные в результате предыдущих исследований. Можно сказать, что наш мозг содержит две эмоциональные системы: одна функционирует, когда мы не знаем, что делать. Она запускает (исследовательский) процесс, который создает безопасную территорию. Другая начинает работать, когда мы действительно находимся в безопасности. Факт наличия этих двух подсистем (но не их местоположение) был известен достаточно давно. Мейер и Шнирла более пяти десятилетий назад выдвинули гипотезу о том, что механизмы отступления и приближения (характерные для животных практически на всех уровнях пирамиды эволюции) лежат в основе мотивации как таковой. Природу этих двух систем лучше всего можно понять, если соотнести эмоциональное состояние с двигательной деятельностью, как мы уже делали ранее.

И в правом и в левом полушариях, похоже, существует что-то вроде семейства связанных функций, изображенных на рисунке 11. Правое полушарие, менее свободно владеющее языком, чем его традиционно доминирующий близнец, специализируется на торможении и угасании поведения (и, следовательно, на производстве негативных эмоций), на воспроизведении и управлении сложными зрительными (и слуховыми) образами, на координации общей двигательной деятельности) и на быстром и универсальном распознавании образов. Правое полушарие, по-видимому, включается в работу, когда сложившаяся ситуация изобилует неопределенностью, и особенно хорошо справляется с управлением поведением, когда еще не ясно, что есть и что делать. Следовательно, можно предположить, что это полушарие все еще находится под лимбическим контролем, поскольку лимбическая система отвечает за обнаружение новизны и активацию исследовательского поведения. Этот архаический механизм управления «приводил бы в движение» процессы порождения воображаемых «гипотез», составляющих абстрактное исследование, – фантазий, которые мы используем, чтобы придать определенную (и часто причудливую) форму неизвестному.

Рис. 11. Два полушария головного мозга и их функции

Левое полушарие, напротив, особенно искусно обрабатывает словесную информацию и воспринимает общение. Оно специализируется на детальном, линейном мышлении, мелкой моторике и понимании целого сквозь призму составляющих его элементов. Левое полушарие, особенно его лобная или двигательная (под)область, также управляет поведением приближения при наличии сигналов удовлетворения. Оно целиком вовлечено в выработку положительных эмоций и особенно хорошо выполняет действия, которые уже когда-то практиковались, применяя знакомые способы восприятия. По-видимому, левое полушарие ведет блестящую игру, когда то, что есть и что должно быть сделано, больше не вызывает вопросов, когда традиция управляет поведением, а природа и смысл вещей закреплены в памяти. Двойственную специализацию левого полушария – на том, что когда-то уже делалось, и на том, что положительно, – можно отчасти объяснить следующим образом. Позитивные эмоции по определению правят на знакомой территории: вещь или ситуация были исследованы оптимальным способом (и поэтому уже достаточно хорошо известны). К ним уже приспособились и преобразовали во что-то подходящее для использования (или вызывающее удовлетворение) либо в приятную возможность (обещание).

Правое полушарие, в отличие от левого, по-видимому, оставалось в непосредственном контакте с неизвестным и его ужасами, которые воспринимаются областями, отвечающими за инстинкты, побуждения и эмоции, задолго до того, как их можно будет классифицировать или понять с помощью разума. Влияние правого полушария на торможение и угасание поведения (на появление осторожности во время исследования, при управлении полетом, выработке отрицательных эмоций) обеспечивает должное уважение к необъяснимому (и следовательно, опасному), когда то появляется. Способность правого полушария к глубокому распознаванию образов (которая появляется как следствие его общего нейрофизиологического устройства) помогает быстро сформулировать предварительное мнение (фантастическое представление) о неизвестном событии (на что оно похоже, как следует действовать в его присутствии, что оно вызывает в памяти). Правое полушарие полностью вовлекается в начальные этапы анализа неожиданного или нового. Его изначальное суждение всегда таково: это (неизвестное) место, это незнакомое пространство, эта неисследованная территория опасна, а потому разделяет свойства всех других известных и неизвестных опасных мест и территорий. Такая форма обработки информации («А» – это «Б») есть метафора. Возникновение метафоры (ключ к выстраиванию повествований – сновидений, драматической литературы, историй и мифов) вполне может рассматриваться как первый этап создания гипотез. По мере того как в результате исследования вырабатывается адаптивное поведение, зависящее от конкретной ситуации, это временное суждение или гипотеза (фантазия) вполне может претерпеть изменения (при условии, что на самом деле не происходит ничего карающего или однозначно угрожающего). Такое изменение представляет собой дальнейшее и более подробное изучение ситуации. Тревога отступает в отсутствие наказания или дальнейшей угрозы (включая новизну). На передний эмоциональный план выходит надежда, сопровождаемая желанием двигаться вперед и исследовать (под управлением левого полушария).

Правое полушарие, по-видимому, способно обрабатывать менее четко определенную информацию; оно может использовать более размытые, общие и всеобъемлющие формы познания, чтобы прийти к первичному согласию с тем, что еще не может быть понято, но что бесспорно существует. Оно использует способность к массовому обобщению и пониманию образов, чтобы поместить новый возбудитель в изначально значимый контекст, что по умолчанию помогает отнести его к той или иной категории. Этот контекст определяется побудительным значением новой вещи, которое раскрывается сначала из-за самого факта новизны (что делает ее и угрожающей, и многообещающей), а затем – в ходе подробного исследования, а не благодаря ее объективным чувственным свойствам (по крайней мере, не в первую очередь). Правое полушарие по-прежнему ищет ответы на вопрос «на что похожа эта новая вещь», то есть «что делать при ее неожиданном появлении», а не «что она объективно собой представляет». Вопрос о первичной природе вещи («на что она похожа», чем является) означает «опасна ли она, угрожает ли она (в первую очередь), удовлетворяет или многое обещает». Хотя каждую из этих основных категорий эмоциональной ценности можно подразделить более конкретно: можно ли ее есть? Может ли она съесть меня? Станет ли она партнером для размножения? Это категоризация по значимости: вещь есть то, что она означает для поведения.

Хаос, составляющий неизвестное, становится предсказуемым – превращается в «мир» – в результате выработки адаптивного поведения и способов представления. Именно процесс исследования, основанного на новизне, в частных случаях порождает такое поведение и стратегии классификации. Однако личность не существует сама по себе. Мы живем в очень сложной социальной среде, характеризующейся постоянным обменом информацией о средствах и целях правильного приспособления. Умение человека самостоятельно управлять поведением и составлять условные представления вышло на новый уровень – в некотором отношении, оно вышло за границы понимания – благодаря способности к словесному и бессловесному (прежде всего мимическому) общению. Мы подражаем окружающим и учимся у них. Кроме того, выучившись читать, мы можем получить информацию от каждого, кто умеет (или умел) писать. Есть и еще кое-что: мы способны учиться у тех, кто совершает действия в обычной жизни, в художественном романе или на сцене, и сохранять в памяти поведение людей, с которыми вступаем в контакт (напрямую, копируя их, или косвенно, с помощью повествовательных и драматических форм искусства). Более того, благодаря подражанию, люди могут делать то, что толком не понимают (то есть не в силах ясно описать). Отчасти именно по этой причине нам нужна психология.

Формы поведенческой и наглядно-изобразительной адаптации формируются в ходе активного исследования и «контакта с неизвестным». Однако эти паттерны не обязательно остаются стабильными. Они видоизменяются и перестраиваются – улучшаются и становятся более эффективными, – когда ими обмениваются в процессе общения. Человек «А» вырабатывает новое поведение; человек «Б» кое-что в нем меняет, «В» – дополняет, «Г» радикально пересматривает дополнения человека «В», и так до бесконечности. То же самое относится и к представлениям (метафорам или однозначным понятиям). Уподобление и приспособление в процессе исследования простираются на огромные промежутки времени и пространства (что, несомненно, подтвердит любой, кто «общался» с великими фигурами прошлого, изучая их письменные труды). Во многом это стало возможным с освоением навыков чтения и письма. Однако способность к подражанию здесь не менее важна.

Формы поведенческой адаптации, схемы классификации и представления могут быть выведены из наблюдения за другими (и, если на то пошло, из наблюдения за собой). То, как мы действуем в присутствии вещей в их постоянно меняющемся и, в целом, в социальном окружении определяет значение (или даже само существование) этих вещей до того, как это значение (или факт существования) будет обобщенно (или более конкретно) отнесено к некой категории. Следовательно, можно определить, что такое вещь (при отсутствии более полезной информации), наблюдая, как в ее присутствии совершается действие. Если кто-то от чего-то бежит, можно с уверенностью предположить, что вещь опасна (действие фактически подтверждает это предположение). Таким образом, если следить за тем, как ведут себя члены определенного общества, в том числе и сам человек, ведущий наблюдение, можно получить условную схему ценности и классифицировать ее. Если вы видите, как кто-то (даже вы сами) приближается к какой-то вещи, логично будет предположить, что она хороша, по крайней мере в некотором определенном контексте, даже если больше о ней ничего не известно. В конце концов, понимание того, что делать, есть классификация до того, как произойдет обобщение, – классификация с точки зрения побудительной важности. При этом характеристики предметов и явлений, воспринимаемые с помощью органов чувств, служат лишь сигналом, напоминающим об этой побудительной важности.

Несомненно, многие наши навыки и автоматизированные стратегии классификации «покрыты мраком» для ясного сознания. Существование разнообразных систем памяти и качественно различных способов представления, описанных ниже, гарантирует, что так оно и есть. По существу, мы понимаем больше, чем знаем. Именно по этой причине психологи продолжают полагаться на понятие бессознательного, чтобы истолковать поведение. Это бессознательное – психоаналитический бог – есть наша способность к скрытому хранению информации о природе и значимости вещей. Эти сведения собираются в ходе активного исследования и меняются, зачастую до неузнаваемости, в процессе постоянного общения между отдельными людьми и целыми поколениями. Мы живем в общественных группах, большинство наших взаимодействий носят социальный характер. Мы проводим очень много времени с другими, а когда остаемся одни, то стараемся осмыслить свое поведение и предсказать его результаты. Таким образом, наши карты «понимаемой части мира» в значительной степени являются картами образцов действий – видов поведения, созданных в результате творческого исследования и измененных в ходе бесконечного нахождения в обществе. Мы наблюдаем за своими действиями и из этого делаем выводы о природе мира (включая те действия, которые являются частью мира).

Мы знаем, что правое полушарие – по крайней мере, его лобная часть – реагирует на наказание и угрозу, а его повреждение ухудшает способность распознавать модели ситуаций и понимать смысл историй. Не будет ли преувеличением предположить, что эмоциональные, образные и повествовательные способности правого полушария играют ключевую роль на начальных этапах перестройки чего-то нового и сложного – например, поведения других (или нас самих) либо значимости новых вещей – во что-то четко понятное? Столкнувшись с необычным явлением, мы в конце концов создаем фантазии (образные, словесные) о его возможной природе. Мы пытаемся определить, как нечто неожиданное может соотноситься с тем, что мы уже освоили, или, по крайней мере, с классом неосвоенных вещей. Сказать «эта нерешенная задача похожа на другую задачу, которую мы еще не решили» – значит сделать уверенный шаг на пути к решению. Сказать «эти (все еще, в сущности, таинственные) явления, кажется, связаны друг с другом» – значит проявить интуицию, которая предшествует доскональному знанию. Это способность видеть лес, еще не определив, какие деревья в нем растут. Прежде чем мы действительно овладеем чем-то новым (то есть прежде чем мы сможем успешно ограничить его неопределенное значение до чего-то предсказуемого или даже незначительного), мы представляем, чем это нечто может быть. Образные представления – это инструменты первоначальной адаптации. Они составляют часть системы, которую мы используем, чтобы подавить реакции на изначальное значение неизвестного, даже если они предшествуют накоплению более подробной информации. Нет никаких оснований предполагать, что мы были в состоянии четко осознать эту способность, отчасти потому, что, скорее всего, она лежит в основе (служит необходимым или бесспорным предварительным условием) способности человека ясно мыслить.

Умение правого полушария распознавать пространственные ориентиры и модели поведения позволяет ему извлекать из повторяющихся наблюдений образцы действий, которые вербальное левое полушарие может превращать во все более логичные и подробные истории. История – это карта смысла, стратегия управления эмоциями и результатами поведения. Она описывает, как действовать в определенных обстоятельствах, чтобы они обязательно сохранили положительную побудительную значимость (или по крайней мере, чтобы максимально уменьшить их отрицательные свойства). На начальных этапах история порождается способностью к образному восприятию и распознаванию ориентиров, которая характерна для правого полушария. Это неразрывно связано с повествовательным познанием и сопровождающими его процессами: способностью расшифровывать невербальные и мелодические аспекты речи, сопереживать (или, в более общем плане, вступать в межличностные отношения), а также понимать образы, метафоры и аналогии. «Лингвистические» системы левого полушария «заканчивают» историю: определяют правильный временной порядок, добавляют логику, внутреннюю последовательность, словесное описание и возможность быстрой передачи в абстрактной форме другим людям. Таким образом, явное знание о ценности вещей расширяется благодаря анализу наших собственных мечтаний. Толкования, которые работают, то есть улучшают способность управлять эмоциями (иначе говоря, превращать реальный мир в желаемый), расцениваются как действительные. Именно таким образом мы проверяем точность наших все более абстрактных предположений.

Процесс творческого исследования – создание исследуемой территории познающей личностью – призван расширить двигательный диапазон (навыка) и изменить схему представления. Каждой из этих двух целей служит построение определенной формы знания и его последующее хранение в постоянной памяти. Первая форма получила условное название знания того, как. Двигательная область, которая отвечает за формирование новых стратегий поведения, когда старые оказываются неудачными (когда они приносят нежелательные результаты), производит альтернативные модели действий, применяемые на практике для достижения желаемого результата. Постоянная выработка поведения, которое следует перенять в случае успеха, может рассматриваться как развитие нового навыка. Знание того, как – это навык.

Второй тип знания, который представляет собой образ или модель чего-либо, а не саму вещь, получил условное название знания того, что. Исследование незнакомого обстоятельства, события или вещи производит новые чувственные и эмоциональные сигналы во время физического или абстрактного взаимодействия исследующего субъекта и рассматриваемого объекта. Эта новая чувственная информация лежит в основе построения, разработки и обновления постоянной, но изменяемой четырехмерной (пространственной и временной) наглядной модели поля настоящего и будущего опыта. Я бы сказал, что эта модель и есть история.

Именно гиппокамп, который, как мы уже знаем, играет важнейшую роль в управлении тревогой, принимает ключевое участие в передаче информации, получаемой при наблюдении за текущей деятельностью, в постоянную память и обеспечивает (совместно с высшими корковыми структурами) физиологическую основу для развития и отшлифовки этого образа в памяти. Правое полушарие активируется неизвестным и может быстро создавать начальные образы (то есть смысловое наполнение фантазии). Левое полушарие придает этим образам структуру и наглядность для передачи в процессе общения (это происходит, например, когда мы анализируем картину, роман, пьесу, разговор или сон). Гиппокамп отмечает несоответствие, это растормаживает миндалину (возможно, не напрямую) и «высвобождает» тревогу и любопытство, побуждая к исследованию. В условиях возбуждения правое полушарие извлекает из имеющейся в его распоряжении информации образы, с помощью которых можно упорядочить появившееся неизвестное. Бо́льшая часть этой информации добывается из социальной среды – модели поведения и стратегии представления (способы исследования и передачи информации, возникающие в результате пользования речью) прочно «встроены» в структуру общества. Но она все еще выражена неясно, то есть закодирована в образце поведения. Это знание того, как, прежде чем оно было обобщено и совершенно ясно выражено как знание того, что. Левое полушарие все сильнее вовлекается в работу, поскольку происходит движение «вверх по иерархии абстракции».

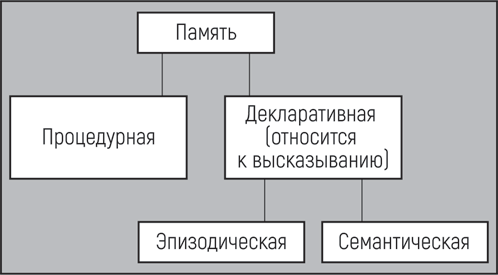

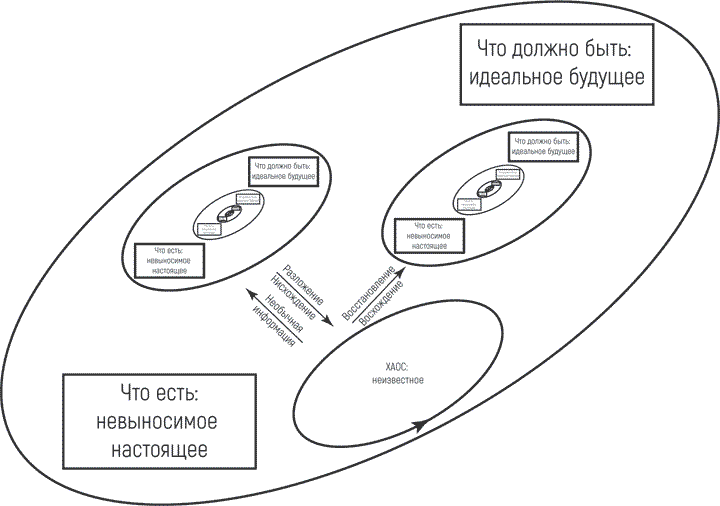

Знание того, как (информация, описываемая поочередно как процедурная (упорядоченная), привычная, склонностная и опытная) и знание того, что (информация, описываемая поочередно как декларативная (повествовательная), событийная, фактическая, автобиографическая или изобразительная) физиологически отличаются по своей материальной основе и разделяются в ходе фило- и онтогенетического развития. Процедурное знание появляется задолго до декларативного и с точки зрения эволюции, и с точки зрения развития личности. Оно предстает в бессознательной форме и выражается исключительно в действии. Повествовательное знание – знание того, что – одновременно составляет сознательно доступное и способное передаваться другим событийное воображение (мир в фантазии). Оно включает в себя сформировавшееся гораздо позднее семантическое (лингвистическое) знание, которое вполне допускает абстрактное представление образов воображения и передачу их содержания. Сквайр и Золя-Морган определили взаимосвязь между этими формами памяти. Она изображена в виде схемы на рисунке 12. Нейроанатомическая основа знания того, как остается относительно неопределенной. Выработка навыков частично относится к области премоторной коры, при их «хранении», по-видимому, задействуется мозжечок. Знание того, что, напротив, кажется зависимым от исправной работы корковой чувствительной области во взаимодействии с гиппокампом. Однако многое из нашего знания того, что (из описания мира) связано со знанием того, как (поведенческим знанием – мудростью). Бо́льшая часть декларативного знания – изобразительного знания – это представление о том, что составляет мудрость (не будучи самой этой мудростью). Мы получили описание мудрости, наблюдая за культурно обоснованными действиями в обществе и представляя эти действия.

Рис. 12. Сложное устройство памяти

Мы знаем то, как – как действовать, чтобы превратить таинственный и вечно угрожающий мир настоящего в то, чего мы желаем, – задолго до того, как узнаем, откуда мы знаем то, как и почему мы знаем то, как. Это означает, например, что ребенок учится правильно действовать (предполагая, что он действительно учится) задолго до того, как сможет дать абстрактное объяснение или описание своего поведения. Малыш может быть хорошим, не будучи философом, радеющим о нравственности. Эта мысль перекликается с концепцией специалиста в области возрастной психологии Жана Пиаже. Он считал, что в процессе развития адаптация ребенка на чувственно-двигательном уровне происходит до – и закладывает основу – более абстрактных форм приспособления, характеризующих взрослую жизнь. Пиаже считал образное представление посредником между чувственно-двигательным интеллектом и высшей стадией абстрактного логического мышления; более того, он полагал, что подражание объекту служит необходимой предпосылкой образного представления (изображения в образе или слове, а не с помощью мимики и жестов). С этой точки зрения процесс игры предстает как более высокая или абстрактная форма подражания. Пиаже выдвинул две основные теории:

Во-первых, в области игры и подражания можно проследить переход от чувственно-двигательного уподобления и приспособления к умственной ассимиляции и аккомодации, которая характеризует начало представления… [Второе заключается в том, что] различные формы представления взаимодействуют. Представление появляется, когда имитируется отсутствующая модель. Представление существует в символической игре, в воображении и даже в сновидениях. Системы понятий и логических отношений, интуитивных и действенных, подразумевают представление.

По мнению Пиаже, подражание можно описать с точки зрения приспособления: «…если есть первенство приспособления (соответствия поведения) над уподоблением (изменением схем)… деятельность имеет тенденцию становиться подражанием». Это означает, что подражающий ребенок на самом деле воплощает больше информации, чем понимает (представляет). Пиаже продолжает: «Представление… можно рассматривать как своего рода укоренившееся внутри подражание и, следовательно, продолжение приспособления». Что касается трех систем памяти (на которую Пиаже, конечно, напрямую не ссылается), он пишет следующее: «…даже если бы существовали основания для связи различных стадий психического развития с четко определенными неврологическими уровнями, факт остается фактом: несмотря на относительную прерывистость структур, существует определенная функциональная непрерывность, каждая структура подготавливается для своих преемников с помощью своих предшественников».

То, что можно сказать о детях, кажется более или менее верным и с точки зрения филогенетики: элементы культуры (которые мы усваиваем в детстве через подражание) состоят главным образом из образцов деятельности, выполняемой людьми в обществе. Как родители относятся к детям, так и культуры относятся ко взрослым: мы не знаем, как возникли модели поведения, которым мы следуем (или понятия, которые мы используем), или каким точным целям (каким долгосрочным целям) они в настоящее время служат. На самом деле эти модели являются внезапно возникшими следствиями долгосрочных социальных взаимодействий. Более того, мы не можем дать им абстрактное, семантически ясное описание, даже если точно (и бессознательно) воспроизводим их в поведении (и представляем как события в литературных опытах). Мы не знаем, почему мы делаем то, что делаем. Иными словами, мы не знаем, что́ мы собой представляем (вопреки всем идеологическим теориям). Люди наблюдают за собой и удивляются; это удивление принимает форму истории или, что более важно, мифа. Мифы, описывающие известную, исследованную территорию, составляют то, что мы знаем о самом «знании того, как», прежде чем сможем ясно заявить, что же именно мы знаем. Миф – это отчасти образ нашего адаптивного действия, сформулированный воображением до того, как он займет свое место в абстрактном языке. Миф – это посредник между действием и отвлеченным словесным представлением этого действия. Это квинтэссенция историй, которые мы рассказываем себе о моделях нашего собственного поведения и их неизбежных последствиях, поскольку они разыгрываются в социальном и безличном мирах опыта. Наблюдая, мы усваиваем историю, которую не понимаем (то есть не можем ясно обозначить). Мы представляем образцы действия, выполняя обряды, видя образы и слыша слова: мы действуем, а затем представляем наше поведение все более отвлеченно (все более четко, осознанно).

Таким образом, основные черты (социально обусловленного) поведения становятся главными элементами – персонажами – наших историй (точно так же, как порядок действий в совместных играх детей позже, в процессе развития, превращается в четкие правила). Создание и постоянное уточнение этих историй, рассказываемых и пересказываемых на протяжении веков, позволяет нам все более ясно определять, в чем состоят правильное (и неправильное) поведение в среде, постоянно характеризующейся взаимодействием между безопасностью и непредсказуемостью. Мы вечно чему-то подражаем, сами того не замечая, очень любим общаться и бесконечно что-то исследуем. Эти черты позволяют людям собирать и передавать представленные образы и одновременно становиться главным объектом исследования. Способность к творческому действию делает нас независимыми от постоянно меняющихся требований окружающей среды. Способность представлять творческое действие – повторять наблюдаемое творчество в действиях, а также четко и ясно его обозначать – позволяет каждому из нас извлекать выгоду из творческого действия любого другого человека (по крайней мере, того, с кем возможно общение).

Мы общительны, а значит наше адаптивное поведение выстроено с учетом того, что происходит в социуме (по крайней мере, в долгосрочной перспективе), и увеличивает вероятность воздействия на нас творческого ума. Мы наблюдаем за действиями людей, достойных восхищения, и повторяем эти действия. Так мы приобретаем навыки других. Благодаря абстрактному мышлению человечество сделало еще один шаг вперед: мы можем подражать не только конкретному поведению, чтобы приспособиться к ситуации, но и самому процессу, посредством которого возникло такое поведение. Мы можем освоить не только навык, но и метанавык (научиться имитировать модель поведения, порождающего новые навыки). Таким образом метанавык закладывается в историю и делает эту историю великой.

У склонности людей к подражанию, выражающейся в поведении, есть более отвлеченный аналог – способность восхищаться, которая является постоянным, врожденным или легко приобретаемым элементом нашего внутреннего состояния. Благоговение и желание копировать идеал зачастую служит стимулом для дальнейшего психологического развития и познания. Например, почтительное отношение маленьких мальчиков к своим кумирам представляет собой внешнее выражение той силы, которая толкает их к воплощению, олицетворению (или даже изобретению) часто неправильно определенных героических качеств. Умение подражать проявляется в более абстрактной форме в склонности человека действовать «как будто бы» – мысленно становиться другим, то есть ритуально отождествляться с другим, бессознательно перенимать его историю или принимать чужую цель за свою. Способность действовать «как будто бы» выражается в восхищении – от простого уважения до рабского поклонения – или, еще более абстрактно, в идеологическом праве владения. Умение подражать не объясняется неким инстинктом, хотя он вполне может существовать. Человек просто склонен наблюдать за тем, что другой достиг цели, которая ценится им самим (это обеспечивает необходимую мотивацию), и умеет копировать увиденное, чтобы добиться того же результата.

Склонность к подражанию, выраженная в копирующих действиях, значительно расширяет поведенческие умения и позволяет способности каждого стать возможностью всех. Однако точный дублирующий механизм по-прежнему имеет ярко выраженные ограничения. То или иное поведение помогает приспособиться к ситуации только в определенных, ограниченных средах (только в узких системах взглядов). Непредвиденные изменения окружающей среды, произошедшие по какой-либо причине, могут резко ограничить или свести на нет полезность стратегий, разработанных в исходных обстоятельствах и передаваемых через подражание. Люди склонны к отвлеченному подражанию. На начальных этапах оно проявляется в способности к театральной игре. Благодаря этому умению мы преодолеваем ограничения, присущие точному подражанию, совершенствуем воспроизведение конкретных действий, изымаем поведение, которое следует скопировать, из исходной ситуации, в которой оно проявилось, создаем его словесный образ и первично обобщаем. Игра позволяет постоянно совершенствовать способности и повышать уверенность через умение притворяться, то есть через метафорическое и символическое действие (которое является семантическим использованием событийного представления) и естественное расширение поведенческого диапазона от безопасных, предсказуемых, самоопределяющихся ситуаций к неизвестному миру опыта. Игра создает особый мир в управляемой правилами фантазии (в событийном или образном представлении). В нем можно отрепетировать и освоить поведение до того, как воплотить его в реальной жизни, с реальными последствиями. Игра – это еще одна форма поведения «как будто бы», позволяющая экспериментировать с вымышленными повествованиями: придумывать описания настоящего и желанного будущего и тут же составлять планы действий, чтобы превратить первое во второе. Играть – значит ставить или преобразовывать в воображении вымышленные цели, придающие значимость явлениям, которые в других ситуациях оставались бы бессмысленными, – значимость поучительную, но не реальную. Игра позволяет экспериментировать со средствами и целями, не подвергая себя последствиям настоящего поведения, и получать в процессе эмоциональную выгоду. Цели игры вымышлены, однако стимулирующие вознаграждения (а также тревоги), которые сопровождают движение к вымышленной цели, вполне реальны, хотя и ограниченны. Ограниченная реальность таких эмоций объясняет, по крайней мере частично, внутренний интерес, который сопровождает игру или погружение в любую драматическую деятельность.

Игра превосходит подражание: она менее связана с контекстом и позволяет отделить общие принципы от конкретных (достойных восхищения) примеров, то есть изначально создать более отвлеченную модель того, что составляет допустимое или идеальное поведение. Если драматическая игра становится истинным драматическим действием, она превращается в обряд. Мы еще больше обобщаем ее ключевые элементы и далее выделяем особенно важные черты, присущие (не случайно) той активной героической/социальной (исследовательской и коммуникативной) модели поведения, на которой однозначно основывается всякое приспособление. Театральное действо отлично представляет индивидуальные и социальные последствия условно изображенных и переработанных образцов поведения, основанных на различных предположениях о ценности и ожиданиях результата. Драматическое действие наделяет личность высокими мыслями, исследует различные пути направленного или мотивированного поведения, разыгрывает противостояние, предлагает ритуальные образцы для подражания или отвержения. Участники драматического действия воплощают поведенческую мудрость истории. Аналогичным образом – в менее отвлеченном и возвышенном смысле – характерное поведение родителей является для детей чем-то вроде представления совокупной истории подражания.

Появление повествования, которое, как ни парадоксально, содержит гораздо больше информации, чем кажется на первый взгляд, еще больше высвобождает знание, скрытое в модели поведения. Повествование – это словесное выражение игры или драматического действия (то есть отвлеченных событийных представлений общественного взаимодействия и личных амбиций). Оно помогает разыгрывать модели поведения, которые существуют только в языковой форме, на частной сцене индивидуального воображения. Бо́льшая часть информации, полученной из истории, на самом деле уже содержится в событийной памяти. В каком-то смысле можно сказать, что слова рассказа просто служат сигналом для извлечения информации, уже находящейся в голове читателя. Хотя, возможно, она еще не преобразована в форму, подходящую для явно выраженного (словесного) общения или изменения порядка действия. Именно по этой причине Шекспира можно рассматривать как предтечу Фрейда (вспомним хотя бы «Гамлета»). Шекспир знал то, что Фрейд позднее открыл, но он знал это более неявно, более образно, более формально. Это не значит, что Шекспир был не так умен, как Фрейд, просто его уровень абстрактного представления был несколько другим. Мысли, в конце концов, откуда-то приходят – они не возникают спонтанно, из пустоты. За любой сложной психологической теорией стоит длительный период исторического развития, которое невозможно напрямую связать с окончательным формированием этой теории.

Толкование причин драматических последствий, изображенных в повествовании, обычно оставленное на усмотрение читателя, представляет собой анализ морали рассказанной истории. Передача этой морали – этого правила поведения или образца представления – является целью повествования, так же как восхищение и невольный захват внимания являются его (биологически предопределенными) средствами. С развитием истории простое описание особенно важных (и, следовательно, убедительных) моделей поведения/представления начинает побуждать к активному подражанию. На этом этапе семантическая система, активизируя образы в событийной памяти, подготавливает почву для изменения самого порядка действия. Это означает создание «петли обратной связи», в которой информация может перемещаться вверх и вниз по «уровням сознания», преобразовываясь и расширяясь по мере движения (необходимым посредником здесь выступает социальная среда). Развитие повествования означает словесное обобщение знаний, абстрактно существующих в эпизодической памяти и воплощенных в поведении. С его помощью можно широко и быстро распространять такие знания среди общающихся людей с минимальными затратами времени и сил, а также просто и точно сохранять их в неприкосновенности для будущих поколений. Повествовательное описание архетипических моделей поведения и схем представления, то есть миф, является важнейшей предпосылкой построения общества и последующего управления предположениями, действиями и желаниями личности, обусловленными культурной средой.

Только после того как поведенческая (упорядоченная) мудрость представлена в событийной памяти и изображена в драме и повествовании, ее можно облечь в сознательную словесную форму (прецедурное знание не изобразительно в своем основном виде) или при необходимости изменить в отвлеченном смысле. Информация о знании того, как, накапливаемая в ходе исследовательской деятельности, может, тем не менее, передаваться от человека к человеку в обществе посредством подражания. Пиаже указывает, например, что дети сначала совершают действия с объектами, чтобы определить их свойства, а затем почти сразу подражают сами себе, превращая изначально спонтанное поведение в нечто, подлежащее изображению и обязательному повторению. То же самое происходит при общении взрослых: действие одного быстро копируется другими, превращается в привычку, а затем обобщается и далее упорядочивается. Таким образом, некий общий алгоритм, когда поведение человека подхватывается и изменяется окружающими, может возникнуть и при отсутствии осознания его структуры. Однако как только социальный ритуал установлен, он может быть быстро описан и систематизирован – при условии достаточной способности к познанию и зрелости. Этот же процесс происходит во время спонтанного возникновения (а затем систематизации) детских игр. Именно создание таких игр – и их совершенствование через повторяющееся общение – является основой для построения самой культуры.

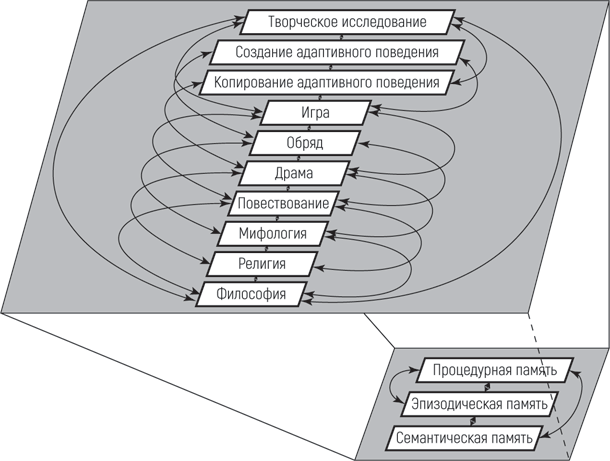

Поведение имитируется, затем обобщается и превращается в игру, стилизуется в драматическое действие, оформляется в историю, кристаллизуется в миф, систематизируется в религию – и только затем критикуется в философии и обрастает запоздалыми рациональными обоснованиями. По словам Ницше, философские рассуждения об основаниях и природе этического поведения, четко сформулированные в понятной форме, не были результатом умственных усилий – их словесное обрамление (явно) вторично.

То, что философы называли «обоснованием морали» и чего они от себя требовали, было, если посмотреть на дело в надлежащем освещении, только ученой формой твердой веры в господствующую мораль, новым средством ее выражения.

Ясно сформулированная (нравственная) философия возникает из мифов культуры, основанных на определенном порядке действия, которые становятся все более отвлеченными благодаря ритуалам и наблюдению за ними. Возрастающее абстрагирование позволило системе знания того, что породить в воображении представление «неявных способов» поведения, управляемого системой знания того, как. Накопление такой информации было необходимо, чтобы одновременно уметь точно предсказывать поведение других – и свое собственное – и запрограммировать предсказуемое общественное поведение посредством обмена обобщенной нравственной (упорядоченной) информацией. Ницше продолжает:

Что отдельные философские понятия не представляют собою ничего произвольного, ничего само по себе произрастающего, а вырастают в соотношении и родстве друг с другом; что, несмотря на всю кажущуюся внезапность и произвольность их появления в истории мышления, они все же точно так же принадлежат к известной системе, как все виды фауны в данной части света, – это сказывается напоследок в той уверенности, с которой самые различные философы постоянно заполняют некую краеугольную схему возможных философий. Под незримым ярмом постоянно вновь пробегают они по одному и тому же круговому пути, и, как бы независимо ни чувствовали они себя друг от друга со своей критической или систематической волей, нечто в них самих ведет их, нечто гонит их в определенном порядке друг за другом – прирожденная систематичность и родство понятий.

Их мышление в самом деле является в гораздо меньшей степени открыванием нового, нежели опознаванием, припоминанием старого, – возвращением под родной кров, в далекую стародавнюю общую вотчину души, в которой некогда выросли эти понятия, – в этом отношении философствование есть род атавизма высшего порядка.

Декларативная (событийная и словесная) система знания того, что создала описание порядка действий системы знания того, как с помощью сложного, длительного процесса абстрагирования. Действие и подражание действию в процессе развития предшествуют четкому описанию или открытию правил, управляющих действием. Приспособление через игру и драматические образы предшествовало развитию лингвистической мысли и обеспечило почву, из которой она выросла. Каждая стадия развития – действие, подражание, игра, ритуал, драматический образ, повествование, миф, религия, философия, рациональность – предлагает все более абстрактное, обобщенное и детальное изображение поведенческой мудрости, заложенной и сформированной на предыдущей стадии. Введение словесного представления в сферу человеческого поведения позволило продолжать и постоянно расширять процесс познания, возникающий в действии, подражании, игре и драме. Язык превратил драматические образы в мифическое повествование, повествование – в официальную религию, а религию – в критическую философию; при этом умение приспосабливаться росло в геометрической прогрессии. Обратимся еще раз к Ницше:

Мало-помалу для меня выяснилось, чем была до сих пор всякая великая философия: как раз самоисповедью ее творца, чем-то вроде memoires, написанных им помимо воли и незаметно для самого себя; равным образом для меня выяснилось, что нравственные (или безнравственные) цели составляют в каждой философии подлинное жизненное зерно, из которого каждый раз вырастает целое растение.

Система упорядоченных действий предусматривает (представляет собой?) память для поведения. Такая память включает в себя подражательное изображение поведения, спонтанно порожденного в ходе творческого действия отдельной личности. Точные обстоятельства его происхождения покрыл туман истории, но со временем они были встроены в соответствующую модель поведения – интегрированы в культурно обусловленный образ. Интеграция означает динамическое равновесие противоречивых личных побуждений в социальной среде. В этом случае субъективное желание, выраженное в поведении, упорядочивается и принимается обществом. Происходит построение иерархии ценностей (доминирования) – определение относительной уместности (нравственности) скопированных или по-другому укоренившихся образцов действия в конкретных обстоятельствах. Это построение неизбежно предшествует событийному или словесному представлению самой его основы, хотя, если такое представление второго порядка будет однажды получено, оно сможет (косвенно) перестраивать сам алгоритм (если что-то вообразить, это можно потом разыграть). Возникает петля, питающая развитие самого ясного «сознания»: порядок действий устанавливается, затем изображается, затем обобщается и изменяется, затем выполняется. Вследствие обобщения и выполненных изменений перестраивается весь алгоритм. Это, в свою очередь, меняет личное представление и так далее, от человека к человеку, из поколения в поколение. Такой процесс может происходить «внешне» как следствие взаимодействия в обществе или «внутренне» как следствие абстрактного исследования, опосредованного словом и образом, (то есть мысли). Интерактивная петля и ее предполагаемая связь с лежащими в основе структурами познания/памяти изображена на рисунке 13 (для упрощения схемы здесь указаны лишь некоторые взаимодействия между стадиями познания).

Поведенческие знания формируются в процессе творческого поиска. Последствия такого исследования – выработанные модели адаптивного поведения – имитируются и представляются более отвлеченно. Игра позволяет обобщать скопированное знание и информацию о поведении, полученную из разных источников (одно хорошее дело может в определенной ситуации противоречить другому, поэтому хорошие дела следует расположить в порядке из контекстно-обусловленной ценности, важности или доминирования). Каждая последующая стадия обобщения изменяет остальные. Так, например, способность говорить расширяет способность играть. По мере того как продолжается процесс обобщения и необходимая для выживания информация становится все более точной и простой для понимания, представления превращаются из сведений о конкретных обстоятельствах приспособления в наиболее общую и широкую модель адаптации – модель творческого исследования. Это означает, что отдельные проявления героизма (добровольной и успешной встречи с неизвестным) могут повсеместно копироваться, то есть вызвать спонтанное подражание. Но все проявления героизма характеризуют некоторые более существенные («прототипические») черты. Чем более абстрактно мыслят люди и чем шире их представления, тем вернее общие черты начинают доминировать над частными. Как указывает Элиаде, традиционные (то есть не имеющие письменности) культуры обладают исторической памятью, которая может передаваться лишь на протяжении трех поколений – до тех пор, пока живы самые древние старики. События, произошедшие раньше, складываются в нечто похожее на «время сновидений» австралийских аборигенов – некий межвековой период, когда герои предков ходили по земле и устанавливали модели поведения, применяемые в современной жизни. Такое временно́е сжатие является мифологизацией истории, очень полезной с точки зрения эффективного хранения информации. Мы учимся помнить и подражать не отдельным героям, не конкретным историческим фигурам прошлого, а тому, что эти герои собой представляли: образу действия, который сделал их героями. Эта модель поведения – еще раз повторюсь – есть акт добровольной и успешной встречи с неизвестным: накопление мудрости через исследование. (Я также не имею в виду, что словесные или событийные системы памяти могут напрямую влиять на алгоритм действий; более того, операции словесных/событийных систем изменяют мир, а изменения мира меняют алгоритм действий. Влияние языка и образа на поведение, как правило, вторично – опосредовано окружающей средой, – но от этого не менее глубоко).

Рис. 13. Абстракция мудрости и отношение такой абстракции к памяти

Многие истории, которыми мы живем, могут шифроваться и передаваться на разных уровнях обобщения, начиная от чисто двигательного или действенного (передаваться через подражание) до чисто словесного (описываться в трудах по этической философии, например). Теоретически это сильно затрудняет понимание их структуры и взаимосвязей. Сложность осмысления усугубляется тем, что разные истории имеют разные пространственно-временные особенности: когда-то нами управляют краткосрочные и простые соображения, когда-то – долгосрочные и более сложные. К примеру, женатый человек может подумать: «У моего друга очень привлекательная супруга, я бы хотел заняться с ней любовью» (то есть дать положительную оценку). Но он тут же осекается: «Супруга моего друга слишком любит пофлиртовать. От нее, наверное, одни неприятности!» Возможно, обе эти точки зрения справедливы. Нередко один и тот же стимул обладает противоречивой значимостью. Иначе, как я уже говорил, нам никогда не пришлось бы думать.

Все воспринимаемые явления имеют множество потенциальных применений и значений. Именно поэтому каждый из нас может буквально утонуть в возможности. Даже обычный лист бумаги вовсе не прост, если особые обстоятельства не заставляют его казаться таковым. Витгенштейн поднимает интересный вопрос:

Укажите на листок бумаги. А теперь укажите на его форму, цвет, количество (это звучит странно). Как вы это сделали? Вы скажете, что каждый раз, когда вы указывали все это, вы «имели в виду» что-то другое. И если я спрошу, как это делается, вы скажете, что сосредоточили свое внимание на цвете, форме и т. д. Но я снова спрашиваю: как это делается?

Кухонный нож, например: действительно ли это предмет, которым режут овощи на обед? Или это объект, который можно нарисовать, задумав натюрморт? Или инструмент для игры в ножички? Это отвертка, с помощью которой можно привинтить полку? Или, может быть, это орудие убийства? В первых четырех случаях нож обладает положительной значимостью. В последнем случае его значимость отрицательна – если только вы не испытываете безумного гнева. Как существенная функциональная и эмоциональная множественность этого предмета может сводиться к чему-то единичному и, следовательно, полезному? Вы не можете починить полку и приготовить ужин в одно и то же время, в одном и том же месте. Однако в какой-то момент вам, возможно, понадобится сделать и то и другое. Это означает, что нужно хранить в памяти множество вариантов использования ножа и его значимости (что бы это ни подразумевало). То есть вы должны (1) выбрать один способ действия и исключить все остальные, но (2) сохранить остальные для дальнейшего рассмотрения, чтобы диапазон возможных действий оставался как можно шире.

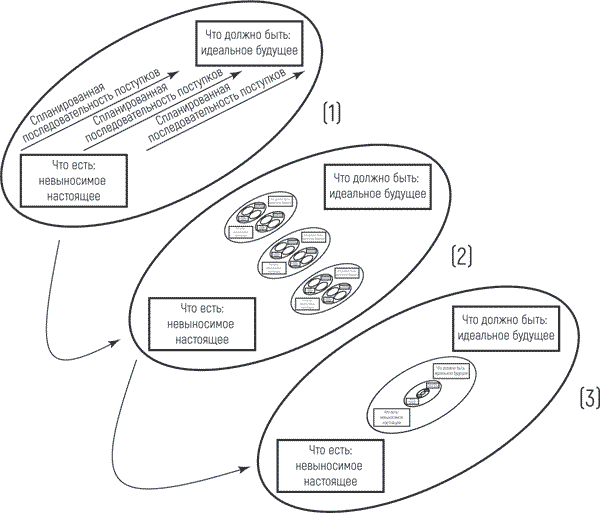

Как сгладить вечно присутствующие противоречия? Как расценивать процесс сглаживания противоречий в сложном контексте дополнительного обстоятельства – многоуровневого воплощения и абстрактности историй? До сих пор мы рассматривали цели и средства данной системы взглядов (истории) как качественно разные явления, что отражает дилемму, пронизывающую этику как область исследования. Конечная цель, или цель конкретной запланированной последовательности действий, составляет образ желанного будущего, противопоставленный невыносимому настоящему. Средства достижения этой цели представляют собой ряд шагов, которые нужно сделать в погоне за желанными переменами. Это звучит весьма разумно, ведь в любой момент можно разграничить цели и средства. То, куда мы направляемся, явно отличается от того, как мы туда попадем. Однако все относительно, потому что факт различия этих понятий затеняет более подробное и всеобъемлющее описание. Средства и конечные цели – планы и стремления – не являются качественно отличными в глубоком смысле и в любой момент могут быть преобразованы друг в друга. Такая трансформация происходит всякий раз, когда возникает проблема: когда в ходе нашего обычного поведения проявляется неизвестное. Мы меняем пространственно-временную ориентацию (корректируем «настройки» или пересматриваем систему взглядов), чтобы переоценить действия и пересмотреть важность желаний.

Наши истории – наши системы взглядов – имеют составную, или иерархическую, структуру. В каждый отдельный момент времени внимание человека занимает только одну ступень этой структуры. Ограниченное внимание дает возможность делать предварительные, но необходимые суждения о значимости и полезности явлений. Однако мы можем также «передвигать уровни обобщения», то есть при необходимости добровольно фокусировать внимание на историях, которые отображают бо́льшие или ме́ньшие области пространства-времени (извините за отсылку к Эйнштейну, но здесь он весьма кстати, поскольку наши истории имеют продолжительность и некоторые пределы). «При необходимости» означает в зависимости от текущих действий. Приведу пример. Вы находитесь на кухне и собираетесь пойти в свою комнату, чтобы почитать. Образ вас, сидящего в любимом кресле с книгой в руках, занимает в эту минуту полюс конечной цели, или желанного будущего, в истории, которая сейчас разыгрывается (по контрасту с еще недостаточно начитанным вами в настоящем времени). Эта история может длиться, скажем, десять минут. Кроме того, она «занимает» территорию, отмеченную наличием нескольких соответствующих объектов (настольная лампа, кресло, пол, по которому надо пройти, чтобы добраться до кресла, сама книга, очки) и ограниченную пространством, которое они занимают. Вы усаживаетесь в кресло, рядом с которым лежит книга, и протягиваете руку, чтобы включить свет. Бамс! – лампочка перегорает. Только что появилось нечто неизвестное, то есть неожиданное в данной ситуации. Вы меняете установку. Теперь ваша цель – все еще вложенная в историю под названием «чтение книги» – починить настольную лампу. Вы немного корректируете планы, находите новую лампочку и вкручиваете ее. Бамс! Она снова гаснет, и появляется запах горелой проводки. Это вызывает беспокойство. Книга уже забыта – в создавшейся ситуации она не имеет значения (становится несущественной). Неужели что-то не так с лампой (и, следовательно, на несколько более обобщенном уровне, со всеми будущими планами, которые зависят от этой лампы)? Вы исследуете обстоятельства. Лампа не пахнет гарью. Запах идет из розетки в стене. Она горячая! Что это значит? Вы меняете пространственно-временную ориентацию. Может быть, что-то не так с проводкой во всем доме? Теперь забыта лампа. Защита жилища от пожара внезапно стала приоритетом. Как происходит такой сдвиг внимания?

Рис. 14. Концептуальное преобразование отношения между средствами и целями из статического в динамическое

На рисунке 14 представлена тройная схема. Она показывает, как можно вывести человека из состояния, в котором он считает, что средства и конечные цели отличаются друг от друга, в состояние, в котором он рассматривает их как изоморфные элементы, имеющие отдельный статус только временно. Подсхема 1 представляет собой знакомую нам нормальную историю, описывающую текущее состояние, желанное будущее и три различных средства, которые можно использовать, чтобы преобразовать первое во второе. Эта подсхема основана на предположении, что существует множество средств для перехода из точки «А» в точку «Б». Но на самом деле в каждый конкретный момент времени будет использовано только одно из них – наиболее эффективное или иным образом предпочтительное. (У нас есть только одна система двигательных реакций, и, следовательно, одно сознание?) Подсхема 2 – это измененный вариант подсхемы 1, показывающий, что планы (1) могут сами быть осмыслены как истории, то есть что «больша́я» история (та, что занимает самую обширную пространственно-временную область) на самом деле состоит из вложенных в нее «маленьких» историй. Подсхема 2 по-прежнему основывается на предположении, что ряд более незначительных историй может быть использован в качестве средства достижения крупной цели. Если компания терпит крах, можно уволить половину сотрудников, перейти на новую линейку продуктов или урезать зарплату высшему руководству. Каждый из этих подходов, хотя все они предназначены для достижения одной и той же цели, явно отличается от других по своей внутренней структуре и достаточно сложен. Вы можете совершать несколько действий, но, если два пункта из этого длинного списка дел вступают в противоречие, один должен быть подчинен другому. Планам (и конечным целям) придается сравнительное значение, и они распределяются по степени важности (эта структура, кстати, очень похожа на иерархию доминирования). Ситуация, в которой относительная важность противоречивых планов уже определена, показана на подсхеме 3. Она и будет иллюстрировать выбор, о котором пойдет речь далее.

В данном месте и в данное время мы рассматриваем в качестве средств и целей лишь определенное число переменных. Это совершенно необходимо, поскольку действие требует исключения в той же мере (а может, и большей), что и включение. Однако те вещи, которые мы рассматриваем как «относящиеся к делу переменные» (определяем как значительные или незначительные), должны быть изменчивыми. Принимая решение, нужно оставлять возможность его изменить. Префронтальная кора головного мозга, непосредственно связанная с совершением целенаправленных действий, по-видимому, наделяет нас свободой выбора. Она делает это, устанавливая «временну́ю последовательность» событий и действий, рассматривая информацию в контексте, управляя поведением на основании сделанных выводов, а также меняя установки. Я считаю, что префронтальная кора выполняет это множество операций, рассматривая то одно, то другое обстоятельство как действующее в настоящее время «завершающее вознаграждение» – как цель, которой должно быть подчинено поведение, как желанное будущее, с которым сравнивается невыносимое настоящее в форме испытываемого опыта. Структура на подсхеме 3 рисунка 14 представляет собой многоуровневую иерархию взаимозависимых целей и планов, которые, в совокупности, составляют историю жизни. Этот образ помогает объяснить идею «ступени на пути» (метафорически говоря, лестницы на небеса).

Каждая ступень – каждый подуровень – имеет ту же структуру (но не то же содержание), что и все эти истории, стоящие «выше» и «ниже». То есть можно ожидать, что все детали хорошей истории будут каким-то образом отражать все остальные детали: что историю, как и сам мир, можно воспринимать (и воспринимать правильно) на великом множестве информативных «уровней анализа». Это придает хорошим историям многозначность. Нортроп Фрай писал:

Одним из самых распространенных переживаний при чтении является ощущение дальнейших открытий, которые должны быть сделаны в рамках той же структуры слов. Ощущение примерно такое: «из этого можно извлечь больше». Или же, если нас особенно восхищает какое-то произведение, мы открываем нечто новое, всякий раз перечитывая его.

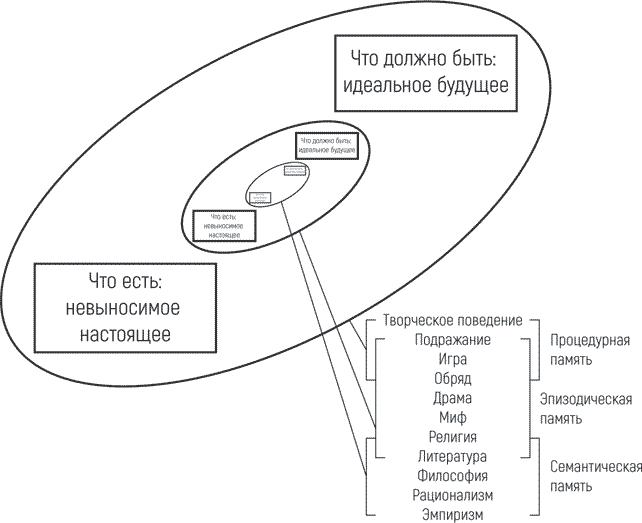

То, что служит целью на одном «уровне», может рассматриваться как стимулирующее вознаграждение на другом, поскольку достижение вспомогательных результатов является предпосылкой воплощения в жизнь более высоких стремлений (то есть большинство завершающих вознаграждений одновременно будут служить побуждением). Познавательные усилия, неизменно контролируемые префронтальной корой, могут, так сказать, перемещаться вверх и вниз по этим уровням, концентрируясь на чем-то одном, обеспечивая совершение нужного действия в самый подходящий момент (делая другие действия неочевидными в данном месте и в данное время), а также при необходимости перестраивая и восстанавливая уровни и их соответствующие статусы. На рисунке 15 хорошо показан этот процесс, а также парадокс относительной новизны. Как может вещь быть совершенно новой, несколько новой, несколько знакомой или полностью знакомой? Ответ прост: данное явление (вещь или ситуация) становится полезной и/или приобретает значение на одном уровне анализа, но не на другом. Новизна ограничена: нечто может быть новым в одной ситуации и оставаться знакомым в другой. Верхний уровень привычности обеспечивает границы безопасности и очерчивает рамки, внутри которых необходимые изменения будут происходить без катастрофических последствий.

Вот пример хороший истории: я абитуриент и хочу стать врачом. Точно не знаю почему, ведь я никогда не задавался этим вопросом, то есть мое поведение безусловно основывается на этом желании – на неявном предположении. Я хорошо учился в школе и получал высокие оценки на подготовительных курсах. Но я провалил вступительный экзамен в медицинский университет, получив всего двадцать процентилей. Внезапно и неожиданно я понимаю, что больше не стану врачом. Все рухнуло в один миг. Во мне вновь вскипают эмоции, сдерживаемые установленной значимостью, которой текущая история наделила происходящие вокруг события. Я подавлен, разбит и встревожен. Немного оправившись, я переоцениваю свою жизнь. Я дисциплинирован и с удовольствием учусь. Мне нравится университет, нравится работать с людьми. Многие из важных историй верхнего уровня, на которых неявно основывалась история доктора, остаются нетронутыми – их не надо менять. Значит, идем дальше по иерархии – может быть, впервые. Ведь люди не подвергают сомнению историю, когда она работает! Если она дает желаемые результаты, все идет правильно! Почему я хотел стать врачом? Это приносит хорошие деньги. От меня этого ждали (семейная традиция – мой отец был врачом). Это престижно. К тому же я смогу облегчать страдания пациентов и быть хорошим человеком.

Иерархическая организация такова (это требует осмысления или даже является им): (1) я хочу помогать людям; (2) мне нужна некоторая финансовая стабильность; (3) я хотел бы работать в области здравоохранения; (4) возможно, статус не так важен, как я думал (и поэтому он может быть «принесен в жертву», чтобы успокоить разгневанных богов и восстановить космический порядок). Значит, я стану медицинским работником или, может быть, даже медбратом. Я все еще могу стать хорошим человеком, даже если не выучусь на врача, – и, пожалуй, это самое главное. Перестройка завершена. Восстановлена полезность окружающих явлений. Ко мне вновь вернулись эмоциональная целостность и стабильность. Хорошо, что я не покончил с собой!

Рис. 15. Ограниченная революция

В свете этой теории интересно и поучительно рассматривать восточные представления о реальности (то есть о космосе). Реальность состоит из встроенных в нее толкований, которые придают определенную форму объектам (как орудиям) и определяют их значимость. Однако эти толкования на каждом уровне подвергаются трансформации. Постоянная (и необходимая) перестройка в сочетании с наличием по крайней мере преходящей (и необходимой) стабильности составляет сам мир. Мирча Элиаде описывает индийскую версию учения о «вечном возвращении» – бесконечно сложно устроенной циклической природе Вселенной (понимаемой как совокупность опыта, а не как объективная реальность):