Рост самосознания и неизменное заражение аномалии смертью

Аномалия может вызывать как легкий испуг, так и сильный страх. Мелкие проявления неизвестного вторгаются на относительно небольшие участки исследуемой территории. Более крупные происшествия могут разрушить все, что раньше считалось само собой разумеющимся, – даже то, что невидимо.

Неизвестное выводит нас из душевного равновесия. Иногда это происходит из-за присутствия «внешних сил»: геологических, метеорологических и даже космологических. Точно так же привычную стабильность могут нарушить социальные преобразования. Войны, революции и переселения делают условность всего, что мы принимаем как должное, еще более очевидной.

Внутренние преобразования с такой же вероятностью выбивают у нас почву из-под ног. Процесс взросления сам по себе разрушает ранее устойчивую, хорошо приспособленную личность – и маленький мирок ее семьи. Кризисы» адаптации возникают в раннем детстве, в младшей школе и после первого независимого контакта с окружающими людьми. Гормональные изменения и новые социальные потребности молодежи запросто могут превратить счастливого и разумного ребенка в подавленного и враждебного подростка.

Природные катаклизмы и общественные события также связаны с развитием личности. Например, постоянно растущая способность человека к абстрактному мышлению, по-видимому, является следствием взаимодействия биологических и социальных сил. Наш мозг эволюционировал очень быстро. Языковое общение объединяет все более и более многочисленные группы людей. Физиологические возможности подкрепляются «данными», сложность и объем которых многократно возрастают. Человека все легче выбить из колеи – его разум рождает откровения, которые пробивают огромные дыры в ранее вполне достаточно защитных структурах индивидуальной и общественной адаптации.

Постоянно развивающаяся способность мыслить отвлеченно позволила людям (по отдельности и в рамках общества) создавать модели самих себя, обозначая временны́е границы существования. Мы можем представить собственную смерть и уход любимых, установив связь между уязвимостью плоти и любыми возникающими рисками. Эта способность снова и снова проявляется с созреванием каждого нового человека и вносит в нашу жизнь самую трудноразрешимую аномалию, какую только можно себе представить.

Миф описывает умение наглядно представлять это возникающее самосознание, наследуемый грех Адама как созревание запретного плода, познание добра и зла и последующее изгнание из рая. Это событие «космического масштаба» провоцирует разделение неба и земли, превращает человека в вечно падшее существо, постоянно нуждающееся в искуплении грехов.

Для нас неизвестное навсегда заражено смертью. Это чрезвычайно усилило общую мотивацию людей, то есть страх и любопытство, ведь мы хорошо понимаем, что любое аномальное событие может стать роковым. Творения культуры – великие общества и сопровождающие их верования – стимулируются осознанием смертности и подпитываются энергией, которую производят повышенная бдительность и пытливость сознания.

Однако великая сила познания, присущая человеческому роду, еще не спасла нас из долины смертной тени.

Кто настолько глуп, чтобы подумать, будто Бог по подобию человека-земледельца насадил Рай в Эдеме, на востоке, и посадил там дерево Жизни, воспринимаемое глазами и чувствами, которое давало жизнь тому, кто ел его плоды; и другое дерево, которое давало тому, кто ел его плоды, знание добра и зла? Я думаю, никто не сомневается, что этот рассказ образно указывает на некоторые тайны.

Метамифология пути изображает то, как определенные умозаключения о настоящем, будущем и способе превращения одного в другое первоначально строятся и затем полностью перекраиваются, когда это становится необходимым. Метамиф имеет сложную структуру, связывающую другие классы мифов, которые описывают текущее или ранее существовавшее стабильное состояние, изображают появление чего-то неожиданного, повествуют об изгнании из рая и, наконец, обещают возрождение стабильности. Этот цикл развития сознания, способности действовать и создавать представления с мифической точки зрения равноценен теории о сотворении мира.

Прежняя область стабильности, разрушенная в результате появления аномалии, может восприниматься либо как рай, который когда-то царил, с точки зрения хаоса, порожденного его крушением, либо как жесткое и тираническое прошлое с точки зрения возрожденного и обновленного порядка. Мифы о грехопадении обычно описывают первые динамические элементы пути во времена засилья хаоса, то есть с позиции неопределенности и страха, характеризующих нечестивую мирскую жизнь человека, которая есть существование в «долине смертной тени», оскверненное невыносимой способностью познания добра и зла, от которой невозможно отказаться. Мифы об обретении блаженства – то есть о восхождении из хаоса, возвращении в рай или вознесении на небеса – описывают процесс искупления доисторического падения. В них заложена нравственность, принятие или воплощение которой является лекарством от духовного паралича, порожденного внезапным осознанием смертности.

Образ первобытного, а затем потерянного рая – мысль о происхождении опыта, росте (самосознания), затем постоянном, наследуемом падении, отлучении от благодати – является неотъемлемой частью мировой культуры человечества. Даже самые примитивные люди, чью жизнь более искушенные европейцы изначально называли райской, обычно считали себя падшими – утратившими совершенство своих древних предков. Для них (как и для «нас») благородный дикарь мог общаться напрямую с Богом, подобно прародителю Адаму:

Когда небо внезапно отделилось от Земли и стало недосягаемым, каким оно и остается по сей день; когда было срублено дерево или лиана, соединявшая небо и землю или когда рухнула гора, которая раньше касалась небес, райская жизнь закончилась и люди перешли в привычное для нас состояние. В сущности, все [мифы о рае] показывают первобытного человека, наслаждающегося блаженством, непосредственностью и свободой, которые он, к сожалению, утратил после грехопадения, то есть после того, что последовало за мифическим событием, разделившим небо и землю.

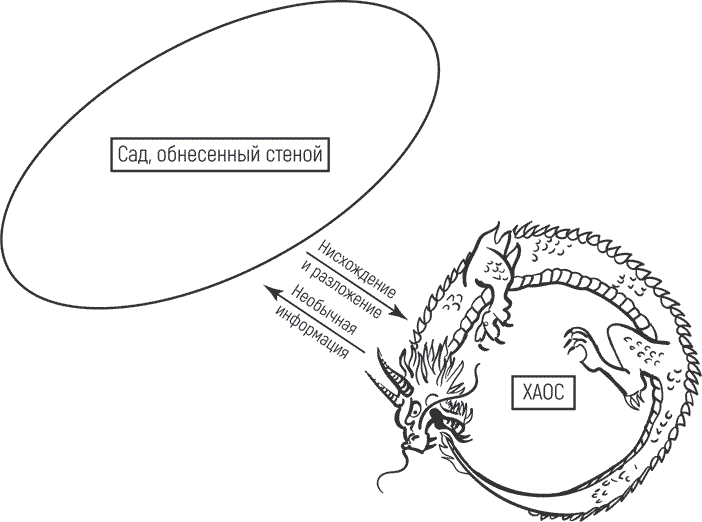

Образ рая включает в себя нечто большее, чем «прежняя область стабильности». На самом деле речь идет обо всех ранее стабильных областях, объединенных в одно представление. Каждая из них становится порядком как таковым, идеально сбалансированным с потенциалом, – не знающим страдания существованием в Эдеме, в раю или в «саду наслаждения, обнесенном стеной» («…слово Эдем переводится с иврита как “наслаждение”, “место наслаждения”… английское слово paradise – “рай” – происходит от персидского pairi – “вокруг” и daeza – “стена” и означает, собственно, огороженное пространство. Очевидно, Эдем – это сад наслаждения, обнесенный стеной…»). Это совершенная, райская гармония порядка и хаоса. Ей чуждо страдание, и в то же время она удовлетворяет потребности и дарит удовольствие от жизни без труда и усилий.

Таким образом, рай также символизирует «космос» до его разделения на вечно воюющие составные элементы опыта. Это уроборическое существование, осмысленное как способ бытия, свободный от противоборства или выходящий за его пределы, также при необходимости считается тем местом или состоянием, где страдания (вследствие ограничений и сопротивления) не существует. Это символическое представление кажется несколько парадоксальным, так как именно неожиданно появляющийся дракон хаоса порождает страх. Однако в мифологии, как и везде, значимость – смысл – определяется контекстом. Условия существования, то есть равновесие, достигнутое силами порядка, хаоса и сознания, нередко оказываются невыносимыми сами по себе (например, когда мы чувствуем тревогу, боль, печаль или отчаяние). С этой точки зрения состояние небытия (тождественное докосмогоническому хаосу) есть отсутствие всякой возможности страдания. Например, помыслы о самоубийстве – это зов Великой Матери. Один мой студент, переживший относительно тяжелый кризис самооценки, рассказал мне следующую историю:

Я отправился к океану. Над пляжем возвышались скалы. Я стоял на одном из утесов, смотрел на воду и чувствовал себя очень несчастным. У линии горизонта, в облаках, показалась фигура красивой женщины. Она жестом поманила меня к себе. Замечтавшись, я чуть не упал с обрыва.

Моя жена рассказала очень похожую историю. В подростковом возрасте она часто чувствовала себя неуютно. Как-то раз она отправилась в поход вдоль берега глубокой реки в окрестностях ее родного города и решила заночевать на крутом обрыве. Утром долину затопил густой туман. Жена проснулась и подошла к краю обрыва:

Я увидела под собой облака. Они были похожи на большую мягкую подушку. Я представила, как ныряю в воду, как там тепло и уютно. Но часть меня знала, что этого делать не нужно.

Блаженное небытие – существование до того, как был открыт ящик Пандоры, – вполне может показаться состоянием, которого хочется (снова) достичь.

Общепринятая метафора Эдемского сада как географической территории помогает четче описать затруднение, природа которого иначе оставалась бы совершенно непостижимой. Она как бы «приземляет» исконные состояния духа и делает их изначально понятными, по крайней мере в переносном смысле. Рай как место или государство символизирует совершенное межличностное взаимодействие – союз льва и ягненка – а также духовную гармонию (внутреннее и внешнее царства, объединенные в Царство Божие). Это мир без греха, еще не потерявший невинности.

Мифы о рае детства используют то, что происходит на заре новой жизни, до разделения матери и ребенка, как метафору места, в котором все начиналось. Слияние женщины со своим маленьким сыном или дочерью подразумевает единство элементов, которые со временем разделятся. Его можно сравнить с зерном, которое везут на мельницу. Интимный союз матери и новорожденного – это единство, которое в то же время является множественностью. С его помощью можно абстрактно представить гипотетическое естественное состояние до начала времен, где разные вещи все еще существовали в нераздельном тождестве. Оно зачастую эмоционально оценивается как совершенство (место, где нет конфликта или «разделения противоположностей»).

Например, широко распространенные канонические изображения Мадонны с младенцем – христианские и не христианские – можно рассматривать как воплощение фантазии об эмоциональной природе происхождения жизни. В идеальном союзе матери и ребенка любое желание мотивируется любовью. В более общем плане младенчество символизирует отсутствие конфликтов. Это кристальная честность, невинность и идиллия, полное погружение в любовь, жизнь до неизбежного столкновения с обществом, до осознания суровых условий окружающего мира. Детство – это существование до осмысления его конечности и постижения временны́х границ, еще не зараженное знанием о смерти. «Отсутствие заражения» идеализирует этот период и легко превращает его в модель воображаемого, мифического состояния бытия, выходящего за пределы тревог взросления и зрелости. Ребенок – родитель человека – олицетворяет прошлое; кроме того, он воплощает потенциал и вечную надежду на будущее. Например, хасиды верят, что «цаддик [совершенный праведник] находит то, что было потеряно с рождения, и возвращает это людям». В христианском предании также говорится: «…если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 3:3). Созревание означает расширение способностей, отделение себя от окружающего мира, преобразование возможности в действительность, а также и потерю потенциала, поскольку развитие происходит в одном направлении, а не в каком-либо из множества других. То есть рост также означает падение, поскольку каждый шаг к взрослой жизни неумолимо приближает нас к смерти.

В мифологическом представлении изначальное райское состояние обычно нарушается роковым поступком человека, которым он противопоставляет себя небесному источнику существования. Это противодействие болезненно и часто изображается как ужасная ошибка или грех. Тем не менее происхождение жизненного опыта и истории, то есть самого бытия, оказывается неразрывно связанным с такой оппозицией. Первоначальное райское состояние, хотя и характеризуется абсолютным единением, тем не менее, кажется парадоксально ущербным. Оно сулит страдание от неопределенности небытия и указывает на нехватку самой реальности:

Нечто бесформенное, но совершенное, существовало прежде неба и земли;

Без звука, без материи,

Ни от чего не зависящее, неизменное, всепроникающее, непреходящее,

Словно матерь всего сущего под небесами.

Такое небытие является неизбежным следствием отсутствия ограничений или противопоставления. Оно отбирает то, что составляет начальную точку отсчета, и, следовательно, лишает его существования. Как место (предыдущее состояние невинности) рай несет отпечаток беззаботности, ценность которой умаляется сравнительной нереальностью такого бытия. Ничто еще не распалось на части в Эдемском саду – не разделилось (полностью) на составные элементы. Однако то, что неотличимо друг от друга, не является двумя разными вещами, и одна вещь без каких-либо опознавательных черт может и не существовать.

Рай – это мир до того, как он стал осознанным. Там нет страданий и смерти, потому что там нет никого определенного, кто мог бы страдать или осознать природу и смысл субъективного бытия, которые появляются при отделении от единого целого. Первый прародитель-гермафродит обитает в этом месте до разделения на мужа и жену; и существует неосознанно даже после этого разделения:

И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились (Бт. 2:25).

«Познать» наготу и устыдиться ее – значит почувствовать незащищенность, слабость и уязвимость. Человек, открывшийся перед толпой и миром, тут же ощущает ущербность своего существования, которая будет ему неопровержимо и болезненно продемонстрирована. Не осознавать наготы – не иметь самосознания – значит гораздо меньше беспокоиться и при этом гораздо меньше «быть». Райский мир ребенка более бледный и расплывчатый, чем мир взрослого. У малыша меньше обязанностей и забот. Детство обладает очарованием, которого не хватает в зрелости, по крайней мере, с определенной, сложившейся точки зрения. Но, в отличие от взрослого, ребенок ужасно уязвим, хотя он не осознает своей слабости и не испытывает мук до тех пор, пока это состояние трагически не проявится. Взрослый же, напротив, знает, что может пострадать, и постоянно тяготится этим знанием. Его обостренное сознание (то есть самосознание) помогает устоять на пути выживания (даже если он должен беспокоиться о будущем). Как и мир младенца, рай несовершенен, и в то же время он находится под угрозой.

Отделение света от тьмы, порожденное Логосом – Словом, – равносильно появлению сознания. Оно дает начало человеческому опыту и исторической деятельности, которые представляют собой реальность, во всех смыслах. Это прообраз и основная предпосылка детальной проработки и описания более различимых притягивающихся и отталкивающихся пар противоположностей:

В начале сотворил Бог небо и землю.

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.

И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы (Бт. 1:1–4).

Свет и тьма составляют мифическую целостность, парадоксальное единство порядка и хаоса, из которого появились изначальные элементы материальной Вселенной. Свет – это озарение, вдохновение; тьма – невежество и вырождение. Свет есть взошедшее солнце, вечный победитель бесконечно повторяющейся битвы со змеем ночи, спаситель, мифический герой, избавитель человечества. Это король металлов – чистое и нетленное золото, символ ценности цивилизации. Это Аполлон, божество просветления, ясности и сосредоточенности, дух, противостоящий темной материи, яркая мужественность, контрастирующая с мрачной и бессознательной женственностью. Свет – это Мардук, вавилонский герой, бог утра и весеннего дня, который выступает против Тиамат, чудовищной богини смерти и ночи; это Гор, который борется со злом и спасает плененного отца; это Христос, который побеждает смерть, преодолевает прошлое и уравнивает всех людей с божественным Логосом. Существующие в свете рождаются, живут и получают искупление, а отошедшие от него выбирают путь зла – духовную смерть – или полностью погибают телесно.

Миф приравнивает возникновение материальной Вселенной к отделению света от тьмы из-за аналогического или метафорического тождества между этим действием и таинственным разграничением сознательного опыта и бессознательного неведения. Познание и день так же неразрывно связаны, как забвение и ночь. Темнота накладывает серьезные внешние ограничения на бодрствующий дух, устраняя или притупляя чувства времени и пространства. Чернота ночи возрождает неведомые силы и бесконечно подчиняет человека страхам, все еще непостижимо заложенным в опыте:

Святая ночь на небосклон взошла,

И день отрадный, день любезный,

Как золотой покров, она свила,

Покров, накинутый над бездной.

И, как виденье, внешний мир ушел…

И человек, как сирота бездомный,

Стоит теперь и немощен и гол,

Лицом к лицу пред пропастию темной.

На самого себя покинут он —

Упразднен ум, и мысль осиротела —

В душе своей, как в бездне, погружен,

И нет извне опоры, ни предела…

И чудится давно минувшим сном

Ему теперь все светлое, живое…

И в чуждом, неразгаданном, ночном

Он узнает наследье родовое.

Сознание исчезает во сне под влиянием неконтролируемых и безличных внутренних сил. Точно так же ночь окутывает день, подчиняясь внешним законам космоса:

…основная метафора, лежащая в основе «начала», на самом деле вовсе не рождение. Скорее это момент пробуждения от сна, когда исчезает один мир и возникает другой. Такой процесс цикличен: люди знают, что в конце дня вернутся в мир сна, но в то же время им кажется, что они преодолевают некие пределы: сознание «поднимается» из нереального в реальный или по крайней мере более реальный мир. Гераклит определил такое пробуждение… как переход из мира, где у каждого есть свой «Логос», в мир, где царит общий «Логос». Книга Бытия представляет процесс творения как внезапное создание мира посредством членораздельной речи (другой аспект Логоса), сознательное восприятие, свет и стабильность. С метафорой пробуждения могут быть связаны сосредоточенность на днях и использования таких повторяющихся фраз, как «и был вечер, и было утро: день один», даже до того, как с сотворением солнца появился привычный нам день.

Вре́менное состояние ночного небытия похоже на более абстрактную ситуацию, теоретически преобладающую до (?) зарождения осознания как такового, когда не было ни субъекта, ни объекта, ни опыта вообще, но тихо дремала возможность их появления.

В Эдемском саду нет страдания. В этом состоянии вообще не существует вещей. Миф, по-видимому, приравнивал противопоставление, необходимое для бытия, к появлению и эволюции конечного субъекта, который выступал в роли зеркала Бога для всего сотворенного. В мифическом мире само существование опыта – прошлого, настоящего и будущего – зависит от присутствия наблюдателя, ограниченного пространством и временем. Таким образом, предметы и явления возникают в области индивидуального исследования, выделяются из остальных вещей и обретают краткое существование, прежде чем сталкиваются со своими противоположностями и навсегда исчезают. В Мидраше (разделе Устной Торы) есть похожее утверждение о том, что «Бог и человек в некотором смысле близнецы». Так же считает современный физик Джон Уилер:

В элементарных квантовых процессах наблюдение, фиксация или участие наблюдателя, как бы мы это ни называли, играет существенную роль в придании «осязаемой реальности» происходящим событиям. [Парадоксально]: Вселенная существует где-то «там, за пределами», независимо от того, установлен этот факт или нет, но, если он не установлен, Вселенной там не существует.

С общепринятой точки зрения объективные вещи существуют сами по себе. Но такая позиция отрицает необходимость появления наблюдателя, который рассматривает вещи под определенным углом и сводит неопределенную виртуальность к существующей действительности. Миф не делает такой ошибки и не приравнивает присутствие и становление бытия к возникновению сознания и самосознания. Это позволяет мифическому воображению поместить человека в центр Вселенной и провести аналогию между ним и силой, создающей порядок из хаоса.

Мифический мир, возникающий в процессе исследования, можно рассматривать как неожиданное первичное свойство соотнесения с самим собой, то есть взаимодействия между космосом как субъектом и объектом. Миф отождествляет начало с рождением света, с появлением сознания, а Вселенную – с миром опыта. Он предполагает, что реальное заключает в себе субъективное. На первый взгляд, это допущение идет вразрез с современным восприятием с помощью органов чувств, основанным на исторически новом предположении о том, что объективный материал реален сам по себе, а субъективный опыт, который фактически поставляет исходные данные для осмысления окружающей действительности, является лишь незначительным сопутствующим явлением. Однако дело в том, что системы, соотносящиеся сами с собой (представляющие бытие как субъект и объект одновременно), характеризуются появлением неожиданных, качественно уникальных свойств. Мир как субъект (то есть человек) – явление чрезвычайно сложное, гораздо более сложное, чем все остальное (за исключением других субъектов). Мир как объект едва ли менее загадочен. Разумно рассматривать взаимодействие этих двух факторов как нечто еще более примечательное. Мы думаем: сначала материя, потом субъект, предполагая, что материя есть то, что существует в отсутствия понимания. Но мифологическую «первичную материю» (нечто более универсальное, чем материя в современном понимании) нельзя определить как обычную субстанцию, ведь она является источником всего объективного и субъективного (материя и дух, объединенные в сущность). С этой точки зрения сознание принципиально важно для мира опыта – оно так же непреложно, как и сами вещи. Поэтому мифологию не стоит считать обычным суеверием, за пределы которого нужно выйти, или рудиментом современной мысли.

Мир опыта возникает в результате работы сознания, вернее, его постепенного пробуждения. «Чисто сознательное осмысление», которое гипотетически появляется до возникновения действительных представлений о себе, то есть до простого разделения «объекта» и «субъекта», все еще сохраняет исконное единство и связанные с ним ассоциации с раем. До грехопадения Адам и Ева были отдельными существами, но все же они понимали язык зверей и жили по заветам Божиим. Под сенью вечно плодородного сада они пребывали в блаженном неведении о своей наготе и уязвимости и не знали ни тревоги, ни труда. Именно появление самосознания – осознания себя (вторичного самоанализа) в конце концов нарушает это статичное совершенство и необратимо меняет природу опыта. (Развитие сознания – постижение системы самой по себе – добавляет к универсальной структуре новую форму познания. Самосознание – восприятие субъекта самого по себе – по-видимому, прибавляет еще одну). Современный ум решил бы, что из-за этого внутреннего преобразования ничего существенно не изменилось (так как для него сознание вторично по отношению к реальности). Мифологический ум занимает совершенно иную позицию и связывает сознание с божественным Творцом. С этой точки зрения преобразования в процессе исследования изменяют структуру существования как таковую, трансформируют саму связь между небом и землей, Творцом и творением, постоянно изменяя космос. Современный материалист счел бы такую теорию, мягко говоря, высокомерной и самонадеянной. Тем не менее великие цивилизации Востока и Запада основаны именно на мифах о происхождении и падении человека, удивительно схожих по своей структуре:

Отец принца Гаутамы – Будды, Спасителя Востока – не хотел, чтобы его сын познал отчаяние и тяготы бытия. Он построил для него закрытые покои – обнесенный стеной сад земных наслаждений. Только здоровые, молодые и счастливые допускались в это райское место. От принца было скрыто все, что намекало на упадок и вырождение. Гаутама достиг зрелости в окружении красоты и удовольствий. Он услаждал чувства, вкушал плотскую любовь, отдавался танцам и музыке и не ведал ограничений смертного существования. И все же как-то раз из любопытства он решил покинуть соблазнительную тюрьму, несмотря на неусыпную заботу и предостережения отца.

Царь повелел позолотить путь, избранный его сыном, усыпать дорогу искателя приключений цветами и привезти прекраснейших женщин, чтобы они восхитили принца и привлекли его внимание. Гаутама отправился в путь со своей свитой, в защищенной от ветра удобной колеснице, наслаждаясь заранее приготовленными для него пейзажами. Однако боги решили нарушить эту идиллию. Зачарованный принц вдруг увидел древнего старика, ковылявшего по обочине, и удивленно спросил слугу:

– Что это за оборванное, согнутое в три погибели существо охает и спотыкается рядом с моей свитой?

И слуга ответил:

– Это человек. Как и все люди, он появился на свет младенцем, потом стал ребенком, юношей, мужем, вырастил детей и внуков, а затем состарился. Красота его увяла, жизненные силы иссякли.

– Как все люди, говоришь? – нерешительно произнес принц. – То есть… это случится и со мной?

И слуга ответил:

– Со временем это неизбежно.

Привычный мир рухнул, и Гаутама пожелал поскорее вернуться домой. Со временем тревога принца улеглась, любопытство возросло, и он снова вышел за ворота дворца. На этот раз по велению богов на глаза ему попался больной человек.

– Что это за существо, – спросил он своего слугу, – дрожит, трясется, ужасно мучается и вызывает невыносимую жалость и презрение?

И слуга ответил:

– Это человек. Как и все люди, он родился здоровым, но заболел. Не в силах справиться с неизлечимым недугом, он стал бременем для себя и других и бесконечно страдает.

– Как все люди, говоришь? – нерешительно произнес принц. – То есть… это случится и со мной?

И слуга ответил:

– Каждого человека может подкосить тяжелый недуг.

Мир снова рухнул, и Гаутама вернулся домой. Но прежняя сладость жизни превратилась в пепел у него во рту, и принц решил покинуть дворец в третий раз. Боги, по своей милости, послали ему на пути похоронную процессию.

– Что за пугающее существо, – спросил он своего слугу, – неподвижно лежит на носилках? Оно кажется потерянным и покинутым, от него веет горем и печалью.

И слуга ответил:

– Это человек. Как и все люди, он был рожден женщиной, любил и ненавидел, когда-то был полон жизни, а теперь снова стал землей.

– Как все люди, говоришь? – нерешительно произнес принц. – То есть… это случится и со мной?

– Так оканчивается путь всех людей, – ответил слуга. – Таков будет и ваш конец.

Мир рухнул в последний раз, и Гаутама попросил вернуть его домой. Но отец принца приказал слуге отвести его на женский праздник, который проходил в соседнем лесу. Юношу окружили прекрасные девушки. Они свободно, без стеснения, предлагали ему себя, увлекая пением, танцем, играми и чувственными наслаждениями. Но Гаутама думал лишь о смерти и неизбежном разложении красоты и не находил удовольствия в этом зрелище.

Рис. 53. (Добровольное) нисхождение Будды

Миф о Будде – это идеализированная история развития личности. Сначала отец Гаутамы защищает сына от тягот жизни – то же самое происходит с любым ребенком в здоровой семье. Однако молодой принц взрослеет, становится все более любознательным и начинает задумываться об окружающем мире. Дети, которые растут в благополучной семье, со временем созревают и понимают, что больше не могут там оставаться. Именно хорошие родители «терпят неудачу»: они воспитывают сына или дочь, которые быстро становятся независимым и тяготятся их заботой. Каждая вылазка во внешний мир приносит новые знания и снижает способность семейного круга «наносить на карту» мир ребенка – обеспечивать приемлемые модели действий и представлений для существования отдельной личности. Будда сталкивается со старостью, болезнью и смертью. Рай его детства мучительно рушится, но при этом он обретает независимость. История взросления Гаутамы, схематично изображенная на рисунке 53, подробно описывает заражение его существования невыносимой тревогой, показывает, что красота и физическое наслаждение неразрывно связаны с разложением и смертью и окончательная расплата неизбежна для всех. Борьба Будды с возникающим трагическим самосознанием и окончательная победа над ним составляют остальную часть этой великой истории: сначала Гаутама впитывает знание предков, затем превозносится над этим знанием и перестраивает его.

Покинув обнесенный стеной сад своего детства, принц овладевает традицией, стараясь осмыслить представший перед ним мир опыта. Он накапливает обширные знания, изучает различные философии, включая санкхью и йогу, определяет, что каждая из них сама по себе неполноценна, затем уходит в строжайшую аскезу (отречение от мира): «превратившись почти в скелет, он в конце концов стал похож на кучу праха». Такой подход также оказывается недостаточным. Наконец, вкусив все, что могла предложить жизнь, дисциплинированный и послушный ученик готовится к последней битве. Он входит в огромный лес (царство неизвестного), садится у подножия дерева пипал и решает оставаться неподвижным до тех пор, пока не достигнет духовного пробуждения.

В этом положении Гаутама переживает тяжелое испытание, претерпевая ужасы смерти (а также преодолевает новое искушение). Закалка, которую он приобрел в своих предыдущих странствиях, сослужила ему хорошую службу: он остался непоколебимо предан своей миссии – открытию истины, которая послужила бы жизни и искупила бы тяготы человеческого существования. Его последнее искушение, пожалуй, самое интересное. Во время испытания он достигает нирваны, совершенства, и бог Смерти предлагает ему остаться в этом состоянии. Но Будда отказывается и возвращается в мир как смертный, чтобы распространить приобретенное знание. Именно это действие делает его героем-революционером. Приобретения мудрости – одного творческого усилия – недостаточно. Круг искупительных действий не замкнется до тех пор, пока информация, с трудом отвоеванная сознанием человека, не будет передана более широкой группе людей. Один не может спастись, если вокруг все страдают. Именно возвращение с небес делает принца Гаутаму поистине великим.

История Будды – это, пожалуй, лучшее литературное произведение Востока. Поэтому очень интересно отметить, что оно затрагивает самые глубокие уровни чувственного восприятия представителей Запада. Иудеохристианская история искупления рассказывает об отдельном человеке, запятнанном первородным грехом, отлученном от благодати, сознающем жизнь и ее границы, безвозвратно благословленном и проклятом познанием добра и зла. Способность совершенствовать это знание является здесь чем-то вроде наследуемой особенности расы людей, предпосылкой освоения объективных границ субъективного существования, основным условием трагического самосознания:

И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.

Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?

И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.

И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.

И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел (Бт. 2:25; 3:1–6).

Мысли отражаются в мифических образах задолго до того, как они принимают узнаваемую, знакомую и понятную словесную форму. Миф, как и фантазию, можно считать местом рождения абстрактного знания, утробой, в которой формируется мысль. Любое понятие, каким бы новым и современным оно ни казалось, обусловлено многовековой работой ума. Миф готовит почву для ясного понимания, используя то, что уже постигнуто (частично изучено и освоено на практике), для представления того, что пока остается неизвестным. Таким образом, исследуемые объекты могут служить символами, помогающими описать сравнительно трудный для понимания субъект опыта. Именно таким образом «Я», которое, по существу, непостижимо, обретает метафорическое представление (как и другие еще непонятные явления).

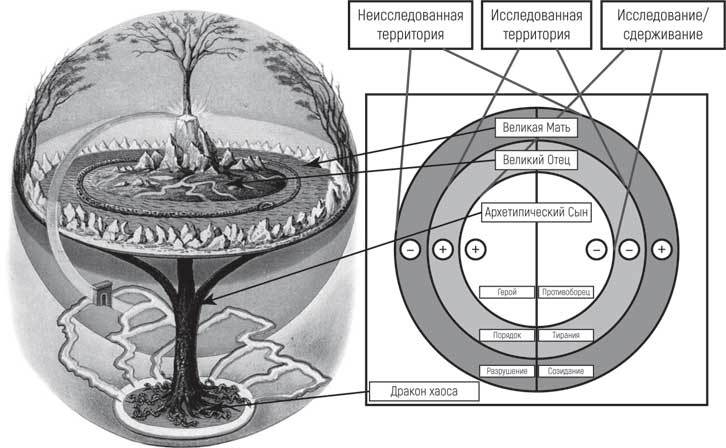

Рис. 54. Древо мира – мост между небесами и преисподней

Вещи, свойства которых сами по себе многозначны и загадочны, очень полезны для создания метафорических представлений, поскольку потенциал их символического применения практически бесконечен. Например, изучая дерево и змею – сложные объекты восприятия – можно получить материал для искусного метафорического сравнения. Дерево и змея, вместе или по отдельности, имеют богатую и разнообразную историю в качестве средств представления. Они выполняют одни и те же функции во многих мифах о потерянном рае и потому становятся подходящим олицетворением какого-то процесса или структуры, играющих в этой истории главную роль. Как ни странно может показаться на первый взгляд, вполне вероятно, что эта структура является нервной системой как таковой (а не какого-то отдельного человека), поскольку она проявляется во внутрипсихическом представлении.

Дерево – это ось и древо мира, неподвижно стоящее в материнском (или нередко материальном) мире хаоса, его ветви тянутся в небо (к царству духов предков). По мнению последователей хатха-йоги:

…стопы, касающиеся земли, соответствуют корням дерева – его основанию и источнику питания. Это может означать, что человек должен твердо стоять на ногах, чтобы соответствовать требованиям жизни. Его голова находится в пространстве, или в небесах. Слово «небеса» в данном случае подразумевают соприкосновение с жизненной энергией, с мудростью за пределами разума… Позвоночник подобен стволу дерева, вдоль которого расположены различные чакры. Верхняя часть головы – цветок, венчающий цветущее дерево, тысячалепестковый Лотос сахасрара-чакры.

Ось мира находится в центре космоса и объединяет три отдельных, но взаимосвязанных вечных царства. Низшее царство – это область неведомого, подземного, океанического, адского – вотчина могучей рептилии, слепой силы и вечной тьмы. Древние скандинавы верили, например (в соответствии с этой концепцией), что под Иггдрасилем, древом мира, живет огромный змей и подтачивает корни, пытаясь навсегда его уничтожить. (Однако Иггрдрасиль постоянно оживает благодаря волшебному источнику, который также проистекает под ним). Змей – это разрушительный дракон хаоса – прародитель всего сущего (включая древо мира), а также сила, низводящая все творения в их изначальное состояние. (Волшебный источник – это благой аспект неизвестного, обладающий созидательной и омолаживающей силой). Диада дерева и змеи очень распространена в мифологии и художественной литературе. Здесь уместно привести комментарии Фрая о «Моби Дике» Мелвилла. Моби Дик – гигантский белый кит, живущий в пучине моря. Ахав – капитан китобойного судна, страстно и безрассудно одержимый победой над этим Левиафаном:

В «Моби Дике» поиски кита часто называют безумием, навязчивой идеей или даже аллегорией зла, поскольку герой жертвует своей командой и кораблем, но не зло и не месть являются целью поисков. Сам кит – лишь «бессловесное животное», как говорит помощник капитана, и даже если бы он пытался напасть на Ахава и убить его, ярость загнанного насмерть зверя была бы вполне понятна, если бы он существовал. То, что преследует Ахава, находится в другом измерении реальности – гораздо глубже, чем обиталище любого кита, – в безнравственном и чуждом мире, которому нечего противопоставить обычной душе человека.

Изначальным стремлением Ахава было убить Моби Дика, но по мере того, как накапливаются предзнаменования катастрофы, становится ясно, что на самом деле им движет желание отождествить себя с тем, что Конрад называет разрушительной силой (а не приспособиться к ней). Мелвилл говорит, что Ахав превратился в Прометея, которым кормится стервятник. Образ оси мира появляется в водовороте или нисходящей спирали (вихре) повествования на последних нескольких страницах и, возможно, в замечании одного моряков: «Выпал главный винт из центра мироздания». Но нисхождение не является чисто демоническим или просто разрушительным: как и другие творческие действия, оно отчасти является поиском мудрости, каким бы фатальным ни было ее постижение. В конце между Ахавом и маленьким черным юнгой Пипом, который так долго плавал в море, что сошел с ума, устанавливается связь, напоминающая отношения короля Лира и его шута. Говорят, что море унесло душу негритенка «в чудные глубины, где перед его недвижными очами взад и вперед проплывали поднятые со дна морского странные тени обитателей первозданных времен; где скареда водяной по имени Мудрость приоткрывал перед ним груды своих сокровищ».

Образ Моби Дика, созданный в современной литературе, имеет столь же глубокий смысл, как и библейский Левиафан, исполинский демон, возвысивший Египет и Вавилон, а затем низвергнувший эти великие царства; это противник Бога, обитающий вне творения, и, что особенно заметно в случае с Иовом, существо, являющееся частью этого творения, которым Господь скорее гордится. Левиафан открывается Иову как высшая тайна Божьих путей, как «царь над всеми сынами гордости» (Ив. 41:26), орудием которого является сам Сатана.

Обличье этой силы зависит от того, с какой стороны на нее посмотреть. Если к ней подойти, как это сделал Куртц Конрада через психоз Антихриста, она представляет собой невообразимый ужас, а также потенциальный источник энергии, которую человек может использовать себе во благо. Естественно, это сопряжено с немалым риском, о котором Рембо говорил в своем знаменитом Lettre du voyant («Письме ясновидца») как о dereglement de tous les sens («смятении всех чувств»). Эта фраза указывает на тесную связь между титаническим и демоническим, которую Верлен выразил в знаменитой фразе poete maudit («проклятый поэт»): поэт чувствует (словно Ахав), что бросает вызов силам, которые он призывает, отстаивая право поклоняться им.

Срединное царство – это земля, мирское сознательное существование, область человека, оказавшегося в тесной ловушке между титаническим и небесным – в царстве, где дух и материя, рай и ад или порядок и хаос вечно взаимодействуют и преобразуются. Наконец, высшее царство – это небеса, внутренний душевный идеал, абстрактное символическое построение и утопия, создание плеяды независимых фантазий, живущих по своим собственным правилам и управляемых населяющими их сверхъестественными, безличными существами. Ось мира объединяет землю и небо, а значит, может служить ритуальным мостом между реальным миром людей и царством богов:

Дерево как символ вознесения на небо есть… четкая иллюстрация церемонии посвящения бурятских шаманов. Испытуемый взбирается на столб посреди юрты, достигает вершины и вылезает через дымоход. Но мы знаем, что отверстие, сделанное для того, чтобы выпускать дым, олицетворяет дыру, проделанную Полярной звездой в небесном своде. (У других народов палаточный столб называется столпом или гвоздем неба и также сравнивается с Полярной звездой, которая также является центром небесного купола). Таким образом, ритуальный столб, установленный в середине юрты, представляет собой изображение космического дерева, которое находится в центре мира, а прямо над ним сияет Полярная звезда. Поднимаясь по нему, будущий шаман попадает на небеса; вот почему, выбравшись из дымового отверстия шатра, он издает громкий крик, призывая на помощь богов: там, наверху, он чувствует их присутствие.

На рисунке 54 изображено космическое дерево – Иггдрасиль, – соединяющее небо, землю и преисподнюю. Оно уходит корнями в царство дракона хаоса (змея, который подтачивает его корни), проходит сквозь землю и достигает неба, царства прародителя/богов. Именно бессознательное восприятие этой тройственной структуры привело Фрейда к созданию его модели сознания: Сверх-Я (боги традиции), Я (мир человека) и Оно (естественный мир темного инстинктивного влечения). Именно использование всех элементов древа мира (негативного и позитивного) придало философии Фрейда столь замечательную силу, влияние и мощь.

Рисунок 55 предлагает другое толкование образа этого дерева, соотнося его место в космосе с составными элементами опыта. Небольшим недостатком этого изображения является точное символическое уравнение древа мира и архетипического сына. Например, Христос и Сатана – христианские примеры амбивалентного сына – также могут рассматриваться как плоды дерева познания (а также как отдельные воплощения или формы древа или как явления, иным образом неразрывно связанные с ним). Древо мира как «запретное дерево познания добра и зла» – это, например, крест, на котором Христос, архетипический герой, претерпевший мучения и распятие, демонстрирует свою тождественность с Богом. Это также дерево, на котором подвешен Один, спаситель из скандинавского эпоса:

Я чувствую, что висел на дереве, на ветру

Я висел там ночи напролет,

Копье пронзило мне руку,

Я был ранен, я предал себя

Одину, самому себе,

Я был на дереве, и никто никогда не узнает,

Каковы его корни.

Рис. 55. Древо мира и составные элементы опыта

Поэтому дерево для Христа является тем же, чем Христос является для человека («Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» [Ин. 15:5]). Сатана же, напротив, таится в запретном дереве. Его первый плод – (разрушительная) мудрость, знание богов, которое он обещает. Это делает древо мира источником рокового откровения – хранилищем новой, необычной мысли, которая разрушает статичное прошлое и погружает его в хаос, – а также кладезем искупительного знания.

В Книге Бытия человек вкушает плоды дерева познания по своей воле (хотя его сильно искушали). Миф использует определенное действие – принятие пищи – как метафору усвоения знаний и умений. Эрих Нойманн пишет:

Там, где вино, фрукты, травы и т. д. появляются как символы бессмертия (включая «живую воду» и «хлеб жизни», а также таинство Причастия и все формы культа еды вплоть до наших дней), перед нами предстает древний способ самовыражения человека. Материализация сознания, посредством которого то, что мы назвали бы «духовным», – жизнь, бессмертие и смерть – воплощается в мифе и ритуале в образе воды, хлеба, фруктов и т. д., есть признак примитивного ума…

Сознательная реализация «разыгрывается» в элементарной схеме усвоения пищи, и обряд поглощения конкретной еды является первой известной человеку формой слияния…

Проглатывание «содержимого» и усвоение съеденного производит внутренние изменения. Преобразование клеток организма через прием пищи является самым элементарным из животных преобразований, испытываемых людьми. Вкусив пищи, усталый, ослабевший и голодный человек превращается в сильное, удовлетворенное, полное жизни существо, а умирающего от жажды освежает или даже меняет опьяняющий напиток. Это есть и должно оставаться основным переживанием до тех пор, пока будет существовать человек.

Змей – древнее и опасное порождение первичной материи, которое сбрасывает кожу и обновляется, возрождается, – подстрекает человека дерзнуть и вкусить плод, отчуждающий его от рая и Бога.

Змея играет в мифологии двойственную роль – это действующая сила и символ трансформации, а также главный представитель изначальной, не разделившейся уроборической сущности. Эдемский змей дает человеку божественное знание, но не наделяет компенсирующими его силой и бессмертием. Такое «просвещение» порождает беспрецедентную катастрофу, настолько мощную, что не только запускает процесс окончательного разделения неба и земли, но и создает более или менее постоянную (и трагическую) связь между обещанием знания и появлением зла. Змей занимает в христианской душе то же категориальное пространство, что и Люцифер, «носитель света», дух необузданного разума, во многом потому, что непривычная, новая мысль (продукт здравого рассудка) обладает тем же потенциалом разрушения, что и любое стихийное бедствие. Однако такое отождествление является несколько односторонним, поскольку нисхождение в хаос, вдохновленное аномалией, – это только половина мифологической истории, его также можно рассматривать как необходимое условие для перехода в высшее состояние сознания (даже для пришествия во плоти Христа, «второго плода дерева познания»). Юнг считает, что именно по этой причине средневековые алхимики склонялись к гностическому толкованию истории о потерянном рае:

Таким образом, мы наблюдаем параллель головы дракона с Христом. Согласно гностическим представлениям, сын высшего божества принял форму змея в Раю, чтобы научить наших прародителей искусству объективной оценки происходящего, чтобы они увидели, что работа демиурга [Бога, который изначально создал мир] была несовершенной.

Эдемский змей – это, прежде всего, неизвестная сила, все еще таящаяся «внутри» нервной системы, внутри «древа мира» – это врожденная ипостась ума, его способность получать откровение, разрушать устойчивость космоса и расширять область сознания. Именно «бессознательное» (образное) восприятие мысли привело средневековую алхимию к тому, что она рассматривала змея как «таинственную субстанцию», преобразующуюся внутри древа, и считала его самой «жизнью» этого дерева.

Это сродни любопытству, «от которого кошка сдохла», и, в равной степени, любознательности, вдохновляющей на открытия. Запретный или неизвестный объект окутан тайной, он существует вне привычного, знакомого, исследованного мира. Повеление «не делать этого» неизбежно придает загадочность ситуации, о которой идет речь: что в ней такого опасного (мощного, интересного), что нужно сделать вид, как будто ее нет? Явный запрет заражает вещь «драконом хаоса» – так сказать, помещает в него змею. Он гарантирует, что этот предмет или явление по крайней мере привлечет к себе внимание (неизвестное неизбежно вызывает страх и желание приблизиться). Таким образом, связь змея/дракона с хаосом/запретным объектом можно рассматривать и с физиологической точки зрения. Последователи кундалини-йоги считают, что работу сознания контролирует змея – создание позвоночника, хранилище духовной энергии. Цель кундалини-йоги – «пробудить» эту змею и таким образом достичь экстаза и просветления.

У змеи с позвоночником есть как очевидное, так и более тонкое сходство. Во-первых, это форма, во-вторых, – общая история эволюции. Нервные системы человека и рептилии частично состоят из схожих филогенетически древних структур, в которых таится огромная возбуждающая сила. Глубокие отделы стволовой части мозга – «голова» позвоночной змеи – выполняют действия, от которых полностью зависит работа сознания. Человек, провалившийся в сон (находящийся в бессознательном состоянии), может мгновенно проснуться и почувствовать бодрость при стимуляции этих отделов, например, если происходит что-то неожиданное и потенциально опасное. Спящую мать быстро поднимает на ноги неожиданный крик ее ребенка. Контраст между желанным и текущим состоянием (между идеальным будущим и настоящим) не исчезает даже во сне. Неизвестное пробуждает ото сна. Угроза (а в более общем плане, появление неизвестного) побуждает к активному исследованию, призванному расширить умение приспосабливаться (или стимулировать испуг и прекращение деятельности), и вызывает резкое повышение интереса и обострение сознания. Это означает, что сознание как феномен во многом зависит от активации древних схем, реагирующих на новизну. В ходе эволюции область возбуждения человеческого мозга увеличилась, тем не менее бдительность все еще зависит от очень архаичных подразделов нервной системы. Это знание эхом отзывается в мифах и литературе. К примеру, Мефистофель Гёте утверждал:

Змей, моей прабабки следуй изреченью,

Подобье божие утратив в заключенье.

У сознательного животного самая высокая мотивация. Оно живет, постоянно чувствуя угрозу (собственной гибели), и вечно стремится это исправить – надеется, что, изучая пугающее неизвестное, можно накопить спасительное знание. Четкое понимание скрывающихся повсюду смертельных опасностей и бесконечных возможностей, формировавшееся в течение многих веков, вывело сознание человека на гораздо более высокий уровень по сравнению с его ближайшими сородичами. Благодаря развитию когнитивных систем мы во всем замечаем что-то новое. К добру это или нет, но мы также чувствуем смертельную опасность при любом соприкосновении с неизвестным. Это, конечно, вызывает тревогу, но если мы не убегаем, в нас также просыпается любопытство. Получается, что змей внешнего неизвестного действует, так сказать, в согласии со змеем внутреннего неизвестного: постижение загадочных явлений, выходящих за пределы привычной адаптации (то есть вечной тайны, ограниченной смертностью), порождает постоянную сознательность – по крайней мере, в принципе. Именно по этой причине Будда именуется «пробужденным». Наш развивающийся мозг, изначально сформировавшийся для того, чтобы облегчать приспособление к окружающей среде, вместо этого повсюду видит риски и возможности. Схема, предназначенная для исследования аномалии и преодоления ее воздействия, как только исследование привело к желаемым последствиям, вместо этого работает постоянно. Мы стремимся достичь удаляющейся цели и потому вечно неустроенны, несчастны, неудовлетворены, напуганы, а также бодры и полны надежд.

Находясь в обществе, человек усваивает знания, многократно приумноженные столетиями развития культуры и достигшие кульминации в формировании детального образа самого себя. Это породило в нем ясное понимание смертности как определяющей черты существования. Самоопределение неразрывно связывает любое исследование с угрозой – вечно заражает полученные знания намеком на конечность жизни и существование абсолютно необъяснимого неизвестного. Из-за этого люди считают мир, который они построили, вечно несовершенным и навсегда лишенным безопасности, а незнакомую территорию – «местом смерти», а не только неиссякаемым источником новой спасительной информации. Каждый объект, каждая грань таинственного и манящего опыта призвана поддерживать повышенную концентрацию сознания как вечной, пугающей и благоприятной особенности человеческого существования.

Христианский или буддийский миф о грехопадении описывает добровольное развитие самосознания, хотя и предопределенное в некотором смысле богами, чья сила остается вне человеческого контроля. Люцифер в облике змея предлагает Еве яблоко, соблазняя ее умножением познания. Судьба показала будущему Будде, что его ждут старость, болезни и смерть, но он добровольно покидает пределы рая – совершенного места, которое создал для него отец. Именно наша склонность к активному исследованию и врожденное любопытство являются одновременно спасительной благодатью и роковой ошибкой. Притчи в Книге Бытия и история Будды основаны на неявном предположении, что столкновение с невыносимостью существования при взрослении предопределено, неизбежно и при этом желанно – трагично, но желанно. У Вольтера есть замечательный, трогательный рассказ о роли волюнтаризма (и гордости) в достижении просветления – «История доброго брамина»:

Однажды брамин сказал мне: «Я предпочел бы вовсе не появляться на свет». Я спросил у него – почему?

Он ответил: «Я занимаюсь наукой сорок лет, и все эти сорок лет потрачены зря… Я состою из некоего вещества; я мыслю, но никогда не мог уразуметь, что порождает мысль; я не ведаю, является ли присущее мне понимание просто способностью, подобной способности ходить, переваривать пищу, и мыслю ли я головою так же, как беру что-либо руками… Я говорю много, но, сказав все это, смущаюсь, и мне становится стыдно перед самим собою».

В тот день я поговорил с женщиной, которая жила по соседству с ним; я спросил у нее: огорчала ее когда-нибудь мысль, что ей неизвестно, как устроена ее душа? Она даже не поняла моего вопроса: за всю свою жизнь она ни на минуту не задумывалась над загадками, которые терзали брамина; она всем сердцем верила в перевоплощения Вишну и считала себя счастливейшей женщиной в мире – только бы ей иногда удавалось добыть из Ганга немного воды для омовения. Я был поражен, что это жалкое создание чувствует себя таким счастливым, и, вернувшись к философу, сказал ему:

«Неужели вам не совестно считать себя несчастным, когда у вашего порога живет механическое существо, ни над чем не задумывающееся и всем довольное?»

– Вы правы, – отвечал он, – я сотни раз говорил себе, что был бы счастлив, будь я так же глуп, как моя соседка, и все же мне не хотелось бы такого счастья.

Эти слова брамина произвели на меня больше впечатления, чем все остальное.

Брамин стыдится своих слов, так как сознает их недостаточность, а также свою неспособность найти окончательное и полноценное решение жизненных проблем. Как ни парадоксально, печаль и несчастье сопровождают поиски искупления. Этот процесс крайне неприятный, но настолько ценный, что от него невозможно отказаться. Ищущий дух подрывает собственную стабильность, но не отвергает нарушающей равновесие способности возвратиться к «бессознательному» источнику. Гордость, лежащая в основе грехопадения человека, помогает ему осознать, что нечто изначально губительное все еще может оказаться спасительным при дальнейшем развитии. То есть разрушительная сила может восстанавливать из обломков нечто более значительное.

Стыд и несчастья можно было бы считать неизбежными последствиями самого волюнтаризма – героической исследовательской тенденции, дьявольски предопределенной в своем развитии и неумолимо ведущей к развитию невыносимого, но потенциально искупительного (само)сознания. Распространение объективного знания на свое «Я» означает постоянное установление мысленной связи между жизнью человека и конечностью его бытия. Развитие этой связи подразумевает бесконечное противоречие существования, поскольку любое действие отныне совершается в долине смертной тени. Судьба заставляет всех людей осознавать свою изоляцию, одиночество и унизительное подчинение суровым условиям смертности. Признание собственной наготы перед лицом разрушительного воздействия времени и окружающего мира, невыносимое и активно побуждающее к действию, обрекает мужчину и женщину на тяжкий труд и страдания ради жизни и смерти:

И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания (Бт. 3:7).

Обретение этого невыносимого знания помогает безоговорочно принять физиологические потребности и уничтожает всякую возможность оставаться в раю. Адам и Ева немедленно прикрываются – воздвигают защитный барьер, символизирующий культуру, между своими хрупкими телами и ужасным миром опыта. Этот страх уязвимости – прямое следствие развития самосознания (нет, скорее, его внутренний аспект) – постоянно подрывает способность человека верить слепым инстинктам:

И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.

И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам] где ты?

Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся (Бт. 3:8–10).

Рай – это место, где соприкасаются небо, земля и природа, где человек, живущий в гармонии с животными, все еще неразвит и ходит путями Божьими. Сознательное (?), но не обладающее самосознанием животное подчиняется бесспорному влиянию естественных процессов. Оно не может составить мнение о своих восприятиях, импульсах и поведении, потому что ему не хватает доступа к опыту других. Сознательный человек, напротив, живет в истории, в эмпирическом поле, каждый аспект которого был сформирован и усовершенствован опытом, перенятым у выдающихся личностей и фигур предков. Эта социально обусловленная особенность обеспечивает основу самосознания – сложной (врожденной) способности к соотнесению происходящего с самим собой, появившейся под воздействием культуры. Чтобы сформировать самосознание, необходимо сформулировать образ независимой личности и включить в него самого себя, а также выстроить модель самого себя и принять социально обусловленные теоретические представления о самости. Способность к такому объективному анализу возникла благодаря возможности передавать друг другу абстрактные мысли с помощью процессов, варьирующихся по степени сложности от немедленного подражания до обобщенного философского дискурса.

Умение делиться навыками и составлять представления позволяют человеку усвоить и сформулировать комплексное представление о самом себе, посмотреть на себя глазами других людей, предугадывая (и воплощая) их общее мнение, а также глазами исторически сложившегося человечества. Этот процесс, по-видимому, происходит (происходил) по мере того, как мы становимся субъектом не только уникальных переживаний, составляющих наше собственное бытие, но и переживаний окружающих, передаваемых с помощью подражания, игры или речи. Культурное наследие, накопленное в разное время и в разных местах, совокупный объем и глубина которого намного превышает продуктивную способность отдельной жизни, обретает огромную внутреннюю силу при передаче и представлении в коре головного мозга. Это дарит нам возможность кардинально менять – ограничивать и расширять – опыт, присущий человеку от рождения. Одним из неизбежных следствий обобщенного восприятия действительности является самоопределение, развитие индивидуального самосознания под давлением происходящих событий, анализа собственного прошлого и исторического мнения о характеристиках собственных переживаний и человеческого опыта в целом. Расширение возможностей общения позволяет нам хотя бы частично осознать свою объективную природу.

Индивидуальное внутреннее представление накопленного исторически обусловленного наследия превращает единичное во множественное, и человек становится воплощением ценностей группы, к которой он принадлежит. Неожиданным подтверждением усвоения коллективного знания является развитие морали и способности делать нравственный выбор. Познание добра и зла предполагает появление разных вариантов действий в одной и той же ситуации, а также умение анализировать цели, к которым следует стремиться. Животное руководствуется исключительно индивидуальными, биологически обусловленными особенностями восприятия и побуждениями, практически не изменяющимися в процессе общения с сородичами. Оно не способно на самокритику и не может критиковать других, у него нет основы для сравнения, расширенного репертуара адаптивного поведения, способности фантазировать о том, что могло бы быть, или культурного опыта, помогающего отточить эту способность. Животное не подвергает свое восприятие и действия – свой опыт – исторически обусловленному осознанному анализу. В своем естественном и постоянном окружении оно остается за пределами добра и зла и заботится лишь о своем собственном биологически обусловленном существовании (то есть с мифологической точки зрения действует по воле Бога).

Голова человека, напротив, всегда полна альтернативных мнений (обобщенных остаточных представлений о личном выборе предков). Мы можем использовать усвоенное (пропущенное через себя) или свободно выражаемое группой мнение, чтобы критиковать спонтанные проявления индивидуального восприятия и побуждений – для оценки, изменения или подавления чистой субъективности. Эта способность позволяет нам по-разному истолковывать сложившуюся ситуацию и свободно выбирать подходящее поведение, а также прикрывает личный опыт (незапятнанный инстинкт) от оскорблений. Защита от погружения в естественную жизнь представляет собой замечательное достижение человечества, имеющее вечно тревожные последствия.

Рождение трагедии и чувства стыда можно рассматривать как внезапно проявляющиеся свойства самосознания. Мысль об искуплении, которое компенсирует душевные волнения и жизненные невзгоды, может рассматриваться как еще одно внезапно появляющееся свойство высшего порядка. Представление о грехопадении и изгнании из рая основано на мысли о том, что появление самосознания резко изменило картину реальности. Верующие люди признают, что человек и Бог трагически отдалились друг от друга, что наши действия разрушили вселенский порядок. Эта мысль занимает исключительно важное место в нашем мировоззрении и встречается повсеместно. Мы с легкостью чувствуем вину, высказывая (зачастую откровенно атеистическое) мнение о том, что человеческое существование нарушает естественный порядок (что наши действия вредят окружающей среде, что планете каким-то образом будет «лучше» без людей), что наш вид обладает врожденными отклонениями или даже безумен. Постоянно проявляющаяся самооценка людей (постоянно развивающееся самосознание) превратила мир опыта в трагическую игру:

Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою.

Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься (Бт. 3:16–19).

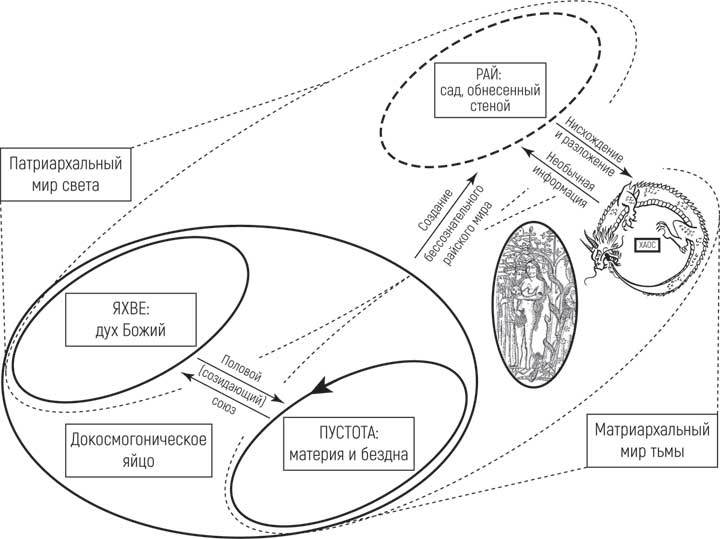

Рис. 56. Книга Бытия и потерянный рай

Предвидение судьбы указывает на то, что предопределено, и врата рая навсегда закрываются для человека:

И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.

И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят.

И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни (Бт. 3:22–24).

Сотворение и падение человека схематично изображено на рисунке 56. Зачем прятаться от Бога? Потому что сознание уязвимости заставляет нас отказываться от имеющихся возможностей. Жить полной жизнью – значит рисковать всем, рисковать встретить свою смертью. Зачем прятаться от Бога? Но как при таких условиях не спрятаться! Существование превратилось в безрадостный, бесконечный труд. Вместо естественной непосредственности мы строго следуем дисциплине, несем бремя вынужденного познания, страдаем от душевных терзаний и тревог. Мы вечно висим на кресте собственной уязвимости.